Нервная система выполняет ряд важных функций:

- обеспечивает связь организма с окружающим миром;

- управляет работой всех органов;

- координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.

Нервная ткань

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью. Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

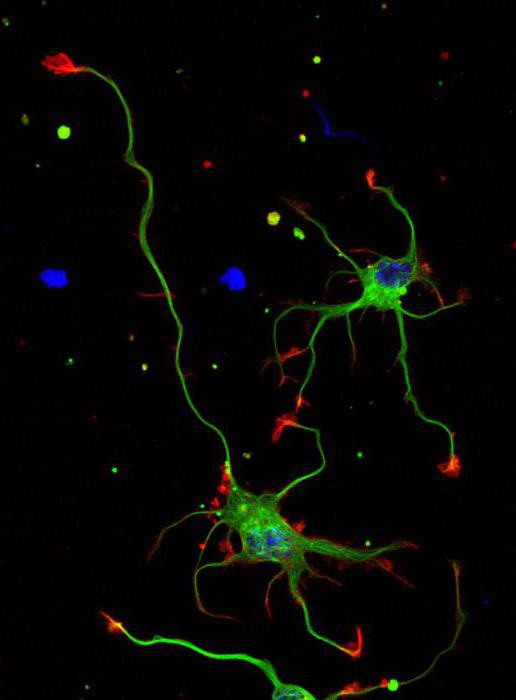

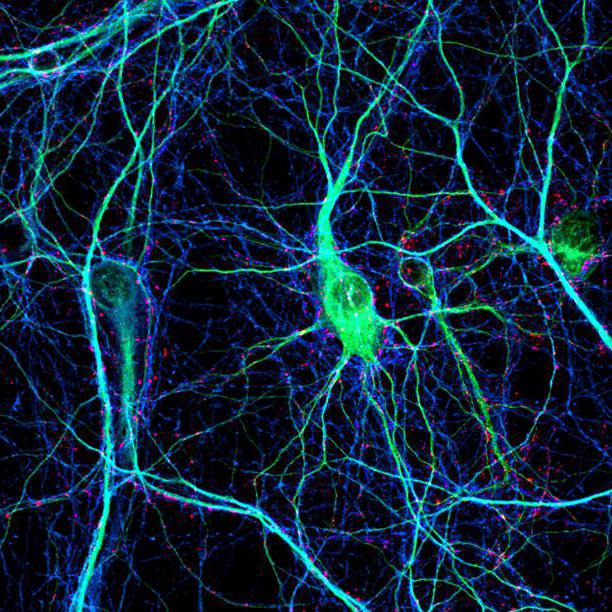

Рис. (1). Нервная ткань

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

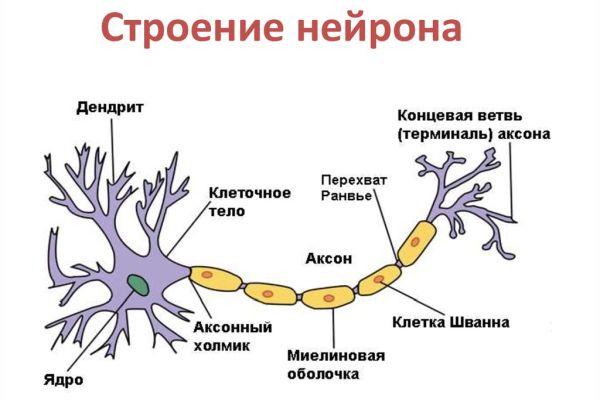

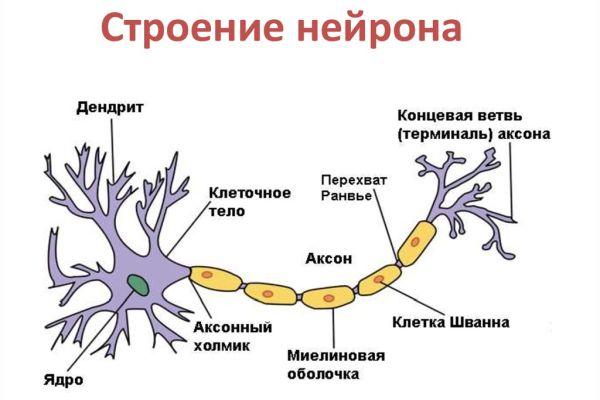

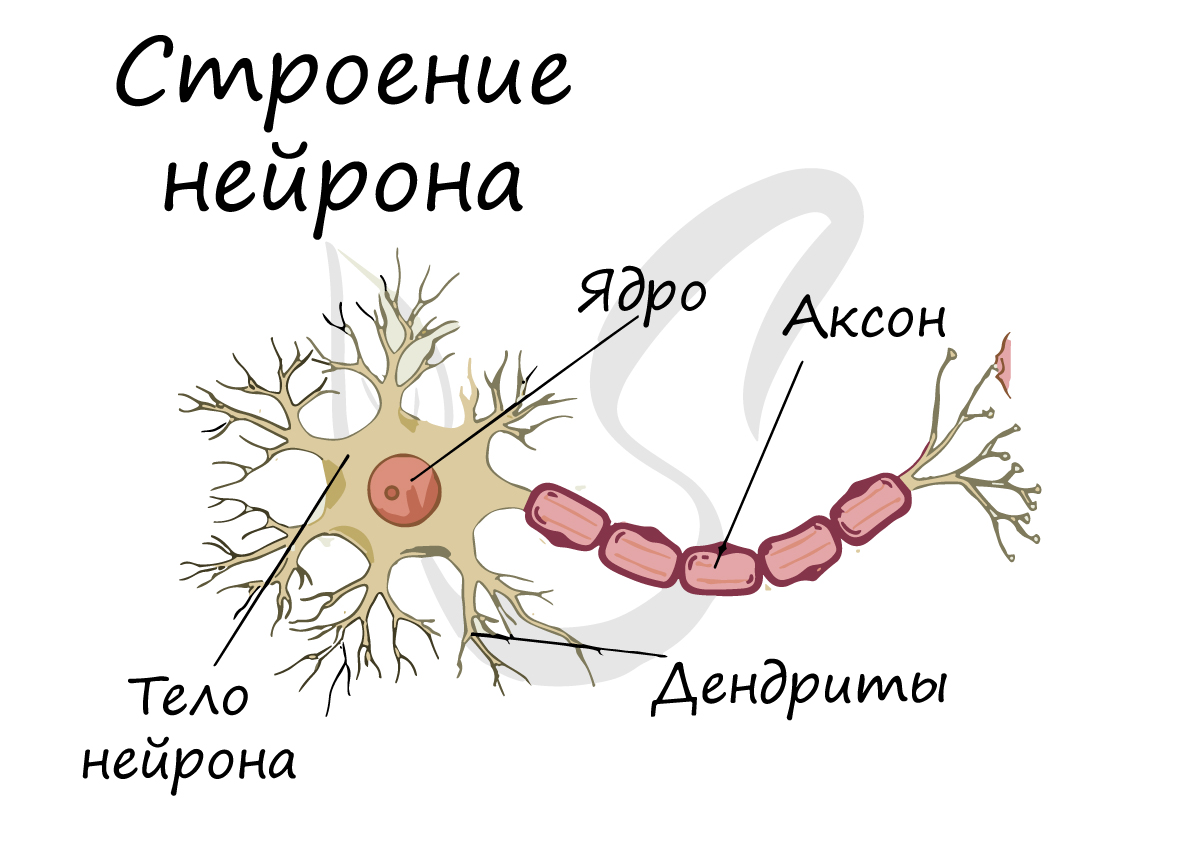

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

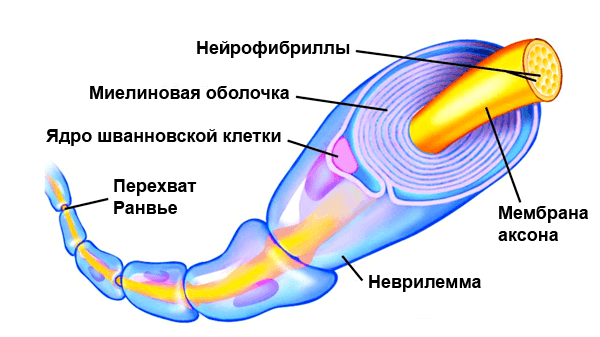

Рис. (2). Строение нейрона

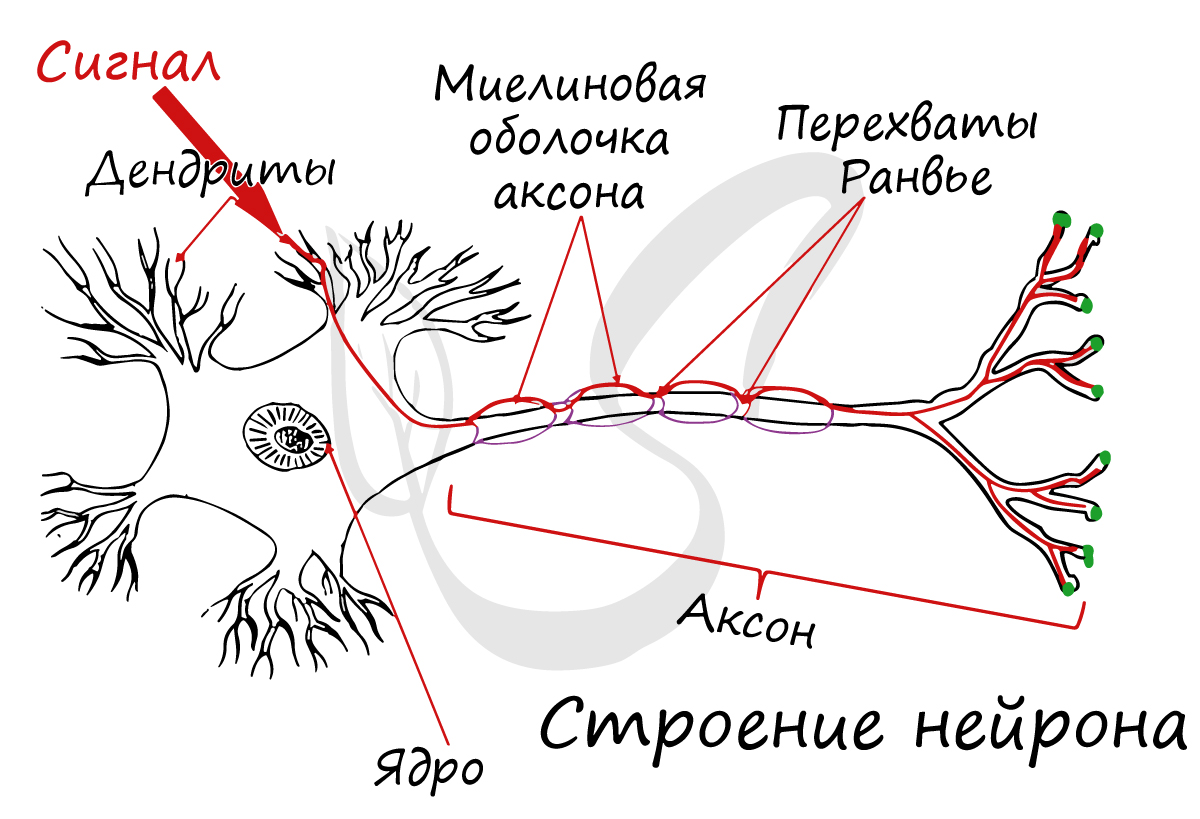

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

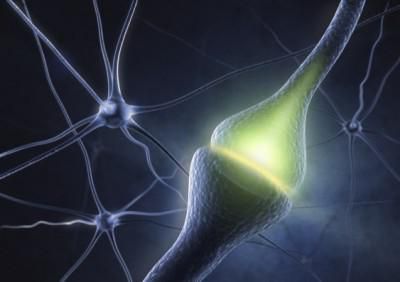

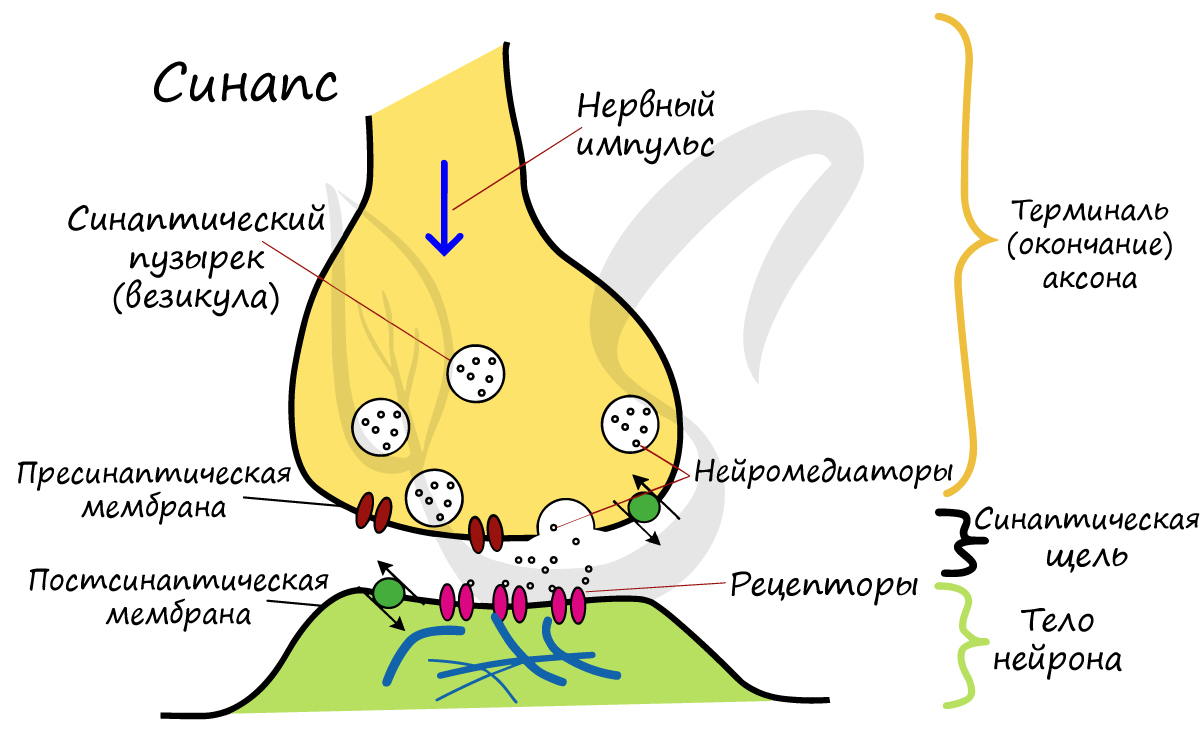

Передача нервных импульсов с одной клетки на другую происходит в синапсах.

Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой рабочего органа.

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

Рис. (3). Строение синапса

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

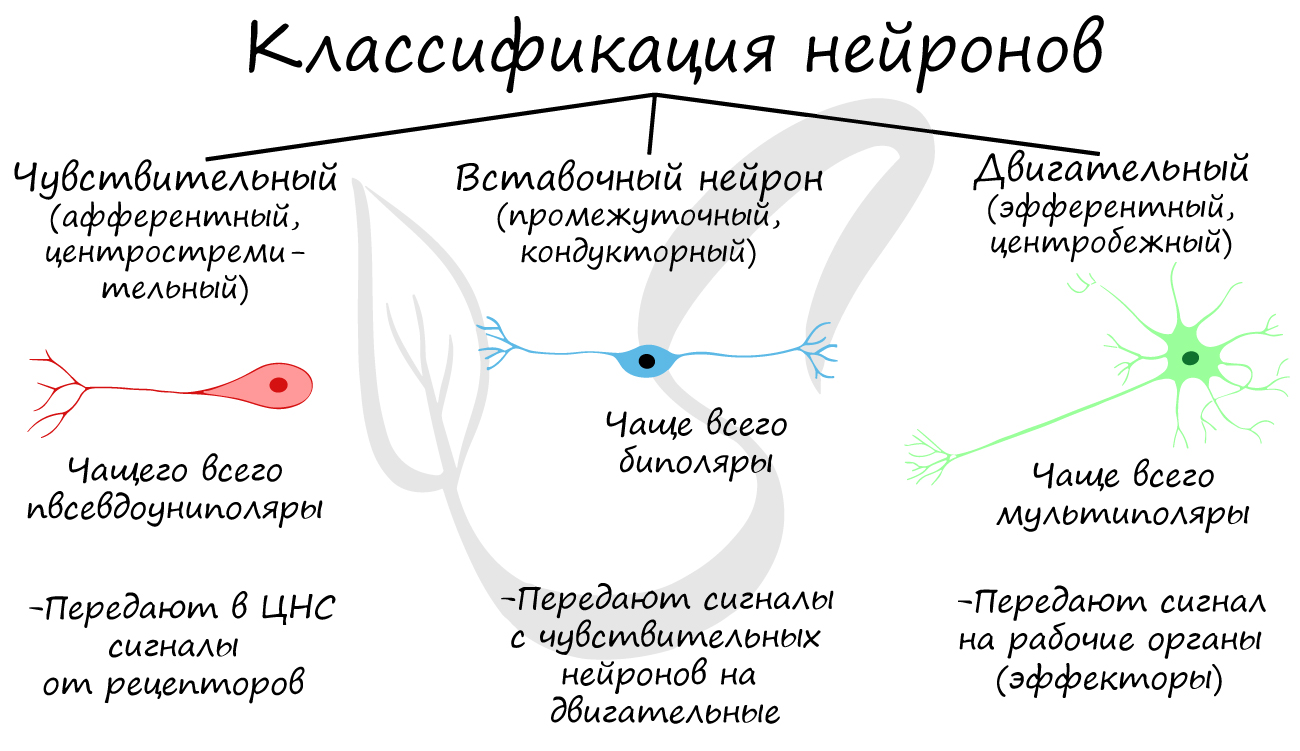

Нейроны различаются по своему строению и выполняемым функциям.

Рис. (4). Виды нейронов

По выполняемым функциям выделяют три типа нейронов.

Чувствительные (сенсорные) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные (моторные) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Скопление нейронов в головном или спинном мозге называют ядром.

Рис. (5). Типы нейронов и синапсы

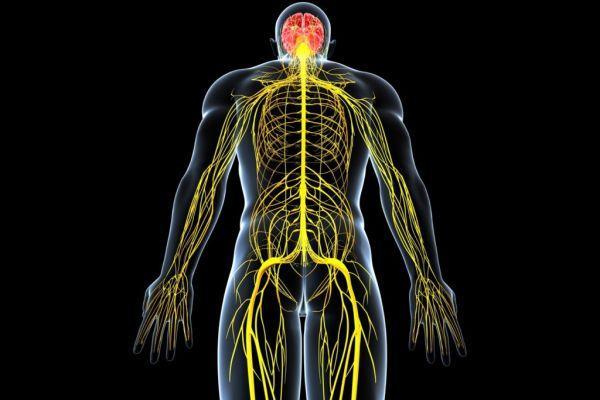

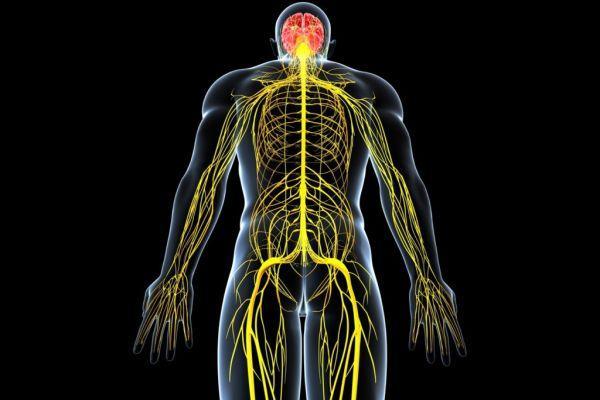

Связь между органами и центральной нервной системой осуществляется через нервы.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Рис. (6). Нерв

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Нервы бывают чувствительные, двигательные и смешанные.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

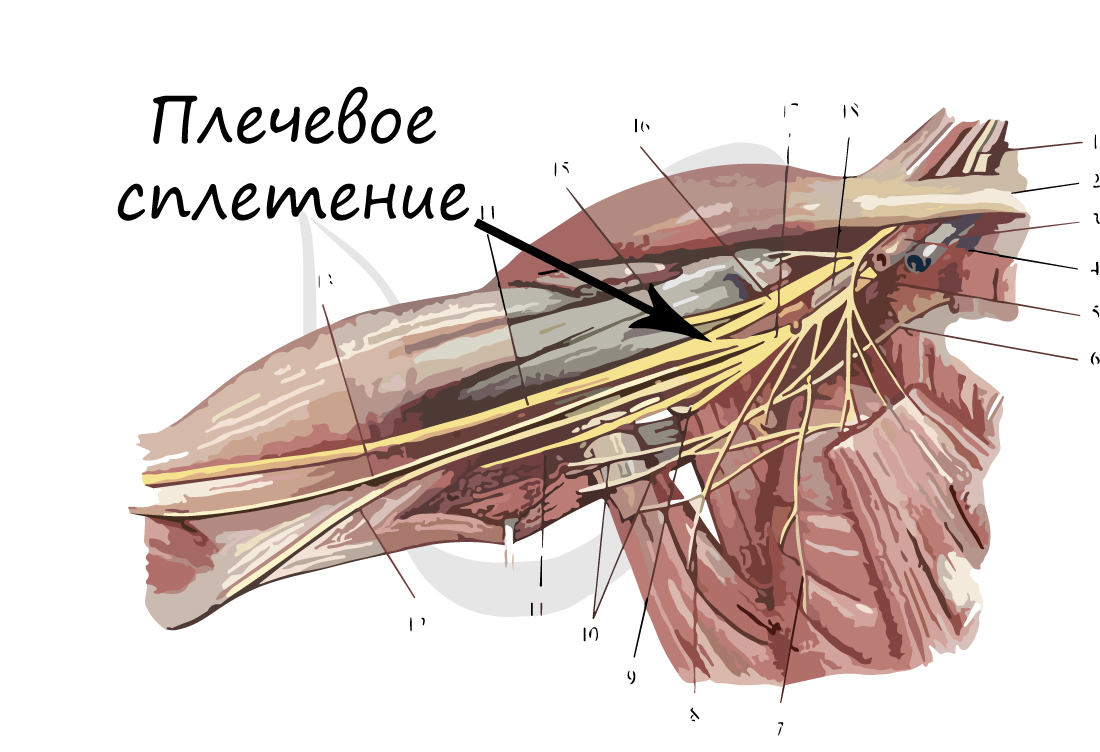

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Наиболее известное солнечное сплетение находится в брюшной полости.

Источники:

Рис. 1. Нервная ткань https://image.shutterstock.com/image-photo/mammalian-nervous-tissue-under-microscope-600w-74170234.jpg

Рис. 2. Строение нейрона https://image.shutterstock.com/image-vector/education-chart-biology-nerve-cell-600w-661087429.jpg

Рис. 3. Строение синапса https://image.shutterstock.com/image-illustration/gap-between-two-nerve-cells-600w-1284912691.jpg

Рис. 4. Виды нейронов https://image.shutterstock.com/image-illustration/different-kinds-neurons-scheme-structure-600w-138356969.jpg

Рис. 5. Типы нейронов и синапсы © ЯКласс

Рис. 6. Нерв https://image.shutterstock.com/image-illustration/nerve-structure-anatomy-600w-1041115012.jpg

Нервная ткань — основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — клетка с одним

длинным отростком — аксоном (греч. axis — ось), и одним/несколькими короткими — дендритами (греч. dendros — дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона — всегда дендрит, а длинный — всегда аксон, в корне неверно. С точки

зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит — отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон — отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio — принятие) — способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем — к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам — нейрону или эффекторному органу

В физиологии эффекторным (от лат. efferes — выносящий) органом часто называют исполнительный орган или орган-мишень воздействия (мышцы, железы). Орган-эффектор выполняет те или иные «приказы» ЦНС (центральной нервной системы) или эндокринных желёз

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему

мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

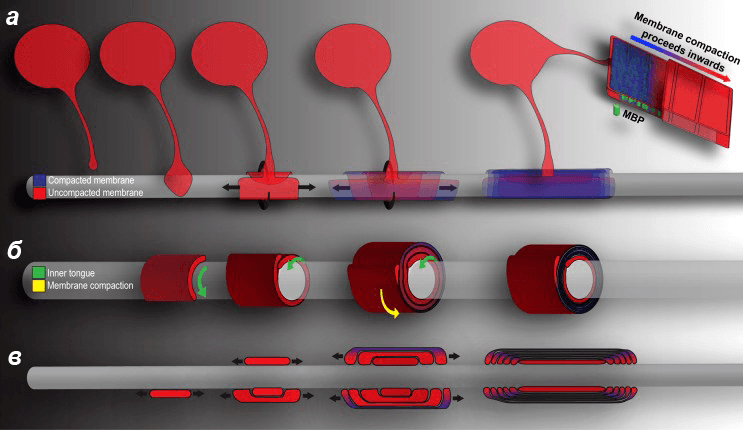

Миелиновая оболочка

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые — образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного

импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и,

когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

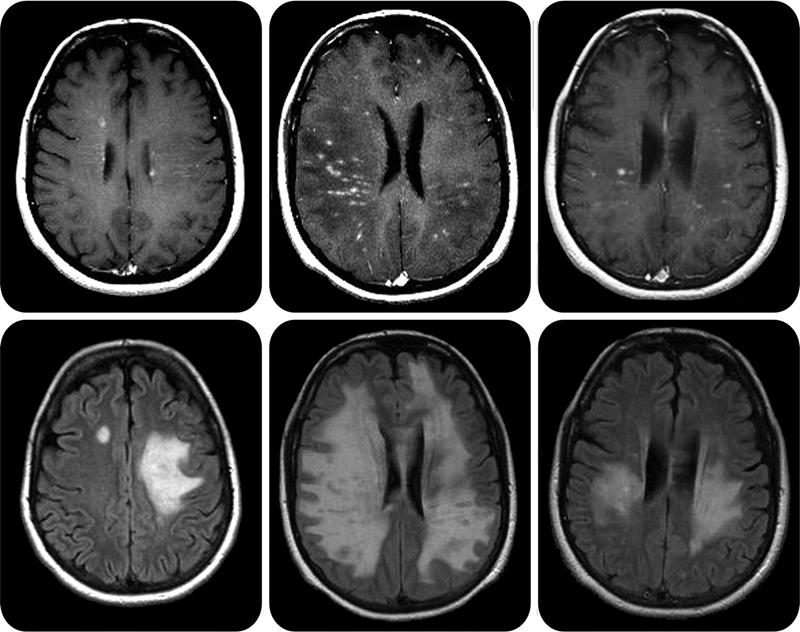

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта

болезнь — рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов — а значит,

происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов — перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto — скачу, прыгаю).

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

Вы уже убедились, насколько значимы нейроны, их высокая специализация приводит к возникновению особого окружения — нейроглии.

Нейроглия (глиальные клетки, глиоциты) — вспомогательная часть нервной системы, которая выполняет ряд важных функций:

- Опорная — поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio — возрождение) — в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe — питание) — с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная — леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная — изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость — ликвор (от лат. liquor — жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной

системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии — шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо

заметны перехваты Ранвье — участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

Классификация нейронов

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие — они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных

волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные — они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными

нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

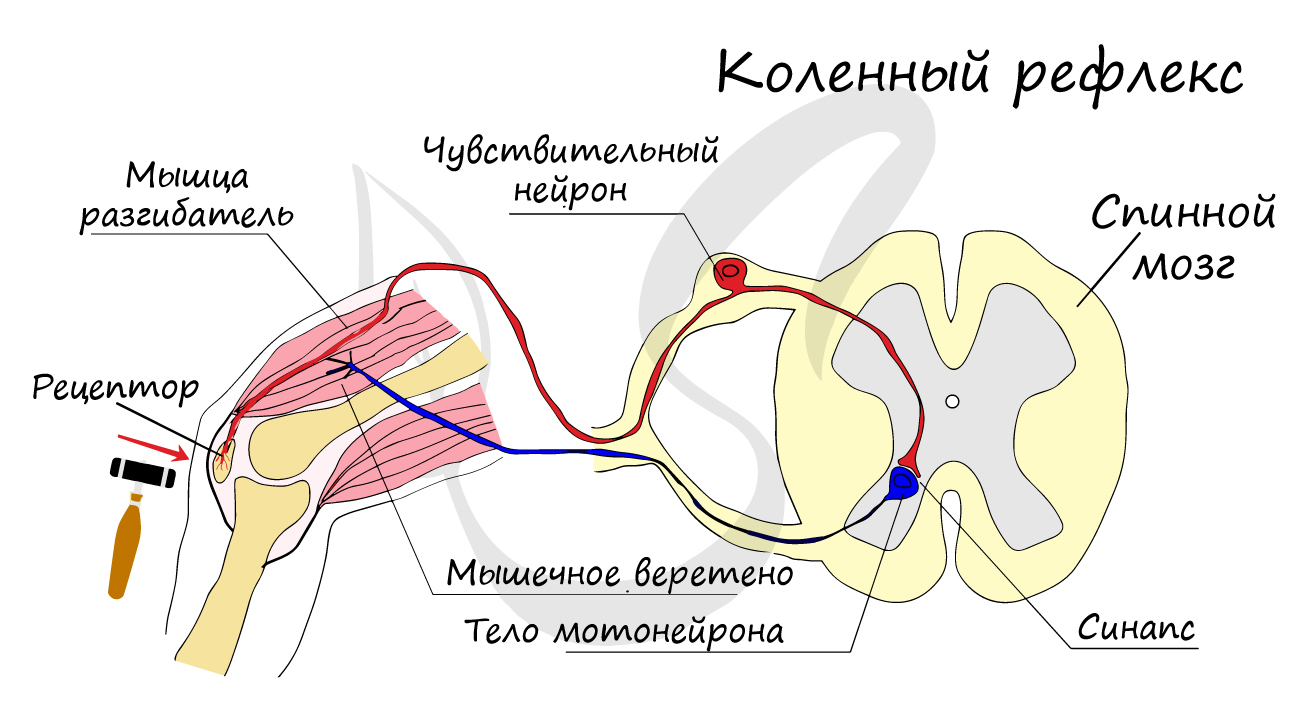

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны — они передают нервный импульс (возбуждение) на

эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов — коленный рефлекс (однако вставочного нейрона

на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

Синапс

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин — синапс (греч. sýnapsis — соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между

нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс «преобразуется» в химический: происходит выброс особых

веществ — нейромедиаторов (наиболее известный — ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с

нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают

сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс)

передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется

химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими

историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с

одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам,

в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой.

В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления

называют нервным узлом — или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных —

плечевое сплетение.

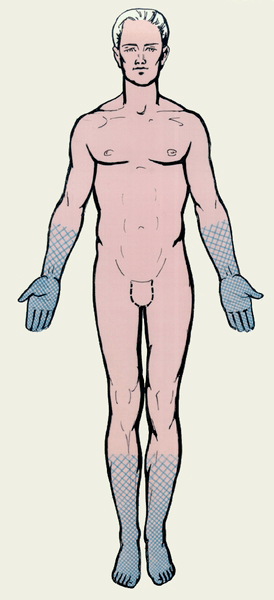

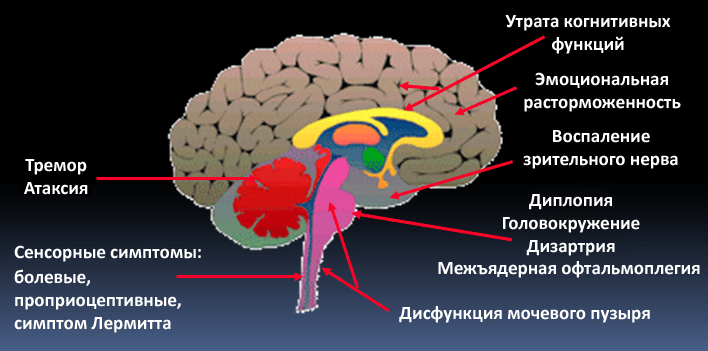

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения

чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом

движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет

невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

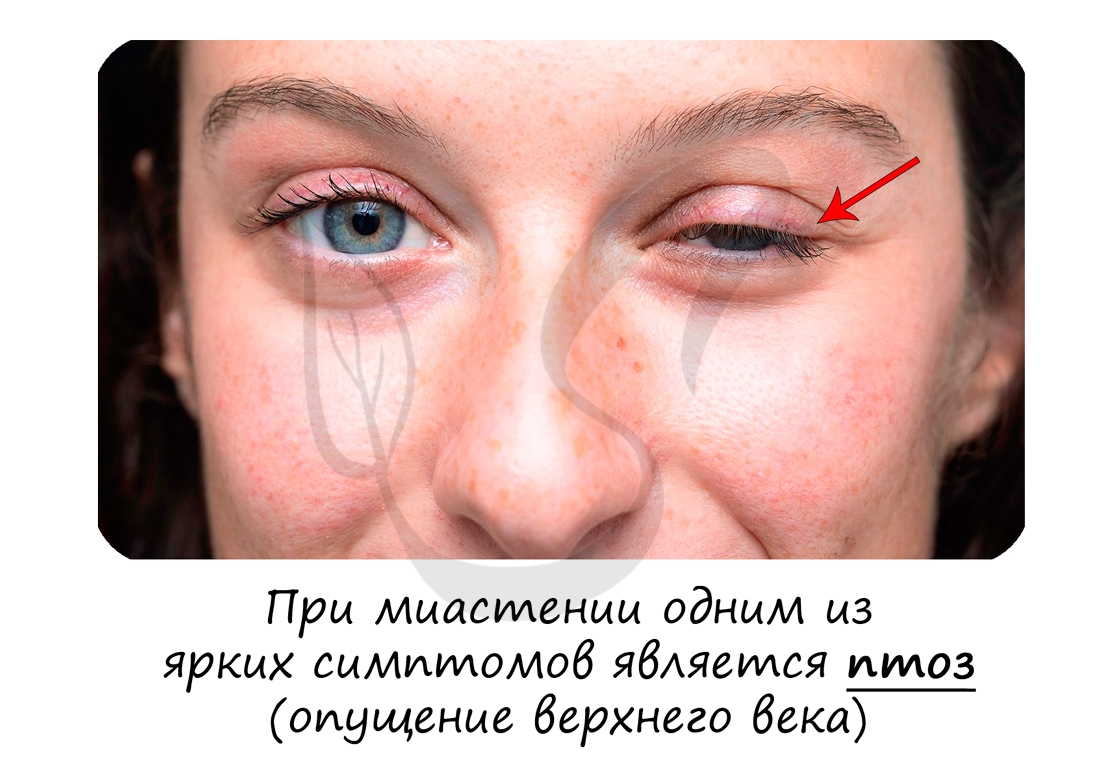

Существует тяжелое мышечное заболеванием — миастения (от др.-греч. μῦς — «мышца» и ἀσθένεια — «бессилие, слабость»), при

котором собственные антитела разрушают мотонейроны (двигательные нейроны).

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее,

становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом — опущение верхнего века.

Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Аксон – это волокнистая ось, отходящая от тела нейрона, покрытая миелиновым слоем, обеспечивающая связь с другими нейронами и клетками рабочих органов. Представляет собой удлиненный осевой отросток, по которому передаются потенциалы действия (возбуждения), что делает его важнейшим структурным элементом ЦНС.

Определение

Мозговое вещество – высокоорганизованная структура, образованная нервными клетками, от которых отходят аксоны. Из нервных клеток состоит мозговая ткань. Аксон в переводе с греческого означает «ось» – это такой отросток, элемент мозгового вещества, который обеспечивает взаимодействие между клетками разного типа (нейроны, клетки иннервируемых органов), что ассоциируется с тонким, четким управлением работой органов и систем. Функции ткани ЦНС:

- Воспринимает раздражения, преобразуя их в импульсы.

- Поддерживает передачу импульсов от управляющих отделов мозга к исполнительным органам.

- Формирует ответную реакцию на раздражающее воздействие.

- Обеспечивает взаимодействие в работе систем и органов, поддерживает интеграцию структурных единиц организма.

- Обеспечивает взаимосвязь организма с внешней средой.

Согласно определению в биологии, аксон (англ. axon) – удлиненный отросток, по которому идут импульсы от тела нейрона к другим нервным клеткам и структурным элементам всех тканей организма. Мозговая ткань в период внутриутробного развития образуется из нервной пластины. Края пластинки прогибаются, что приводит к формированию валиков и желобка. В результате смыкания краев валиков возникает нервная трубка – основа ЦНС.

Дифференциация клеток, образующих трубку, приводит к появлению нейробластов и спонгиобластов. Первые служат основой для формирования нейронов, вторые – для образования нейроглии. Нейроны (анат.) – основные структурные элементы мозгового вещества. Они характеризуются отсутствием функции деления, что приводит к постепенному уменьшению их численности. Тело нейрона состоит из ядра и цитоплазмы. В зависимости от типа нейронов меняется геометрическая форма тела, которая бывает круглая, овальная, пирамидальная и другая.

Цитоскелет, состоящий из микротрубочек и нейрофибриллов, обеспечивает опорную и трофическую функцию. Цитоскелет поддерживает форму нейрона, обеспечивает транспорт веществ и органелл. От тела ответвляются отростки – единичный аксон и множественные дендриты. Аксон нейрона почти не ветвится, иногда образует коллатеральные (обходные) сегменты. Концевые сегменты (окончания) разветвляются, называются терминали.

Терминали взаимосвязаны с окончаниями других нейронов и с клетками, образующими паренхиму (ткань) рабочих органов – мышц, желез. Количество дендритов варьируется от 1 до нескольких. Тонкие ответвления дендритов оканчиваются небольшими шипами, где сосредоточены терминали аксональных отростков многих тысяч других клеток. Дендриты воспринимают раздражения или потенциалы действия от других клеток и передают их по волокнам к телу своего нейрона.

Рост аксона зависит от особенностей строения и жизнедеятельности нейрона, который поддерживает функцию питания отростка. К примеру, если перерезать аксональный ствол, сегмент, связанный с телом, остается жизнеспособным и продолжает деятельность, участок, утративший связь с телом, отмирает. Аксоны образуют нервы, что предполагает сложную структурно-морфологическую организацию ЦНС.

Строение

Аксон – это длинный отросток нейрона, который обеспечивает взаимодействие между нервными клетками. Согласно анатомии, аксон ответвляется от холмика, находящегося на теле. Холмик аксона представляет собой структуру, где постсинаптический потенциал преобразуется в биоэлектрический сигнал. Чтобы в холмике происходила генерация биоэлектрических сигналов, необходима согласованная деятельность каналов –натриевых, кальциевых, нескольких типов калиевых.

Длина аксона у человека существенно варьируется в зависимости от вида нейрона, от которого отходит аксональная ось. Минимальная длина – около 1 миллиметра, максимальная – около 1,5 метров. Длина более 1 метра наблюдается в случаях, когда отросток отходит от спинного мозга в область конечностей. Диаметр аксональной оси также неодинаковый у разных типов клеток, равен около 1-20 микрон. Импульсы проходят быстрее по аксональным осям большего диаметра.

Размеры аксонального отростка нередко достигают 99% от общего объема нервной клетки, в структуру которой он входит. Аксон состоит из протоплазмы (аксоплазмы), где находятся тончайшие волокна, белковые нити – нейрофибриллы, из чего образован ствол аксонального ответвления. Согласно одной из теорий, нейрофибриллы – проводники питательных веществ. Аксональная протоплазма также содержит митохондрии и микротрубочки, которые представляют собой самые крупные элементы цитоскелета.

Диаметр микротрубочек составляет около 24 нанометров. Они обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ, в том числе поддерживают трофику аксональных отростков. Тело (перикарион) – источник протеинов и нейромедиаторов, распространяющихся по аксональной оси посредством микротрубочек, которые у аксона имеют направленную полярную ориентацию (в отличие от микротрубочек дендритов).

Положительно заряженные концы микротрубочек направлены к сегменту терминали, отрицательно заряженные концы – к телу. Строение аксона предполагает наличие оболочки. Аксон покрыт глиальным (миелиновым) слоем по всей длине, чем защищен от разрушающих внешних воздействий. Миелиновый слой в аксональных отростках периферического отдела сформирован клетками Шванна.

Миелиновая оболочка, покрывающая нервную ось, обеспечивает ее механическую прочность, электрохимическую изоляцию, трофику (питание). Миелиновый слой ускоряет проведение биоэлектрических сигналов. Нервы – пучки объединенных аксональных отростков, которые покрыты оболочкой из соединительной ткани и снабжены кровеносными сосудами.

Функции

Основная задача нейронов – переработка данных. С их помощью осуществляется получение, обработка, передача информации отделам нервной и других систем организма.

Если дендриты проводят сигналы по направлению к телу нервной клетки (перикариону), то аксональный отросток передает импульсы от перикариона к другим клеткам.

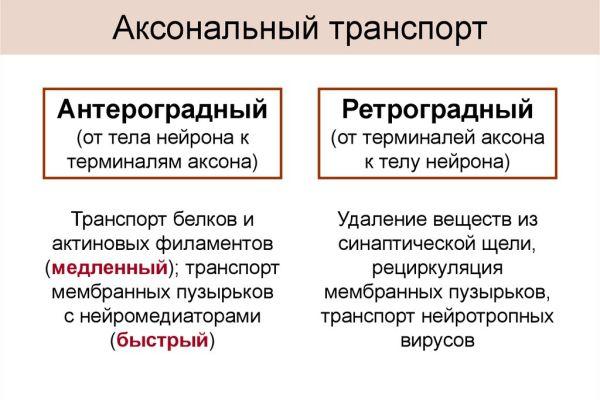

Основная функция аксонов – проведение импульсов в пределах нейрональной сети и к исполнительным органам. Аксональные ответвления относятся к первичным проводниковым путям в нервной системе. Вспомогательная функция – транспорт веществ. При помощи аксонального транспорта осуществляется движение белков, синтезированных в теле, нейромедиаторов, органелл. Многие вещества способны двигаться в обоих направлениях.

В периферических сегментах аксона в него могут проникать вирусы и токсичные вещества, которые перемещаясь к телу нервной клетки, повреждают ее. Аксональный транспорт зависит от количества энергии АТФ. Если энергетический уровень АТФ понижается больше, чем в 2 раза, происходит блокировка аксонального транспорта.

Функции аксона заключаются в передаче импульсов. При взаимодействии аксона с телом другого нейрона образуется аксосоматический контакт. Если аксон взаимодействует с дендритами других клеток возникает аксодендритический контакт. Взаимодействие с аксоном другой клетки приводит к образованию аксо-аксонального контакта, который редко происходит в нервной системе, поддерживает тормозные рефлекторные реакции.

Особенности регенерации нервной ткани

Нервные клетки почти полностью лишены способности к регенерации. Однако нервные клетки способны восстанавливать поврежденные или утраченные ответвления. Процесс регенерации аксона возможен, если тело сохраняет жизнеспособность, и на пути роста аксонального отростка отсутствуют препятствия. В ходе процесса регенерации отросток вновь прорастает к органу-мишени.

Восстановление нервной проводимости в мышцах с нарушенной иннервацией – один из критериев успешного лечения невропатий разного генеза. При невропатиях травматического генеза восстановление функций мышц происходит за счет регенерации ствола прерванного аксона и ремиелинизации отростка (восстановление миелиновой оболочки). Периферический отдел нервной системы обладает более высоким потенциалом регенерационных возможностей в сравнении с центральным отделом.

Восстановление иннервации в мышечной или кожной ткани происходит благодаря сохранившимся аксонам, которые начинают ускоренно разрастаться и ветвиться. Процесс ветвления аксонов в зоне перехватов Ранвье (периодические разрывы миелинового слоя) получил название «спрутинг». В результате происходит частичное или полное возобновление первичной иннервации.

В ходе экспериментов установлено, что близлежащие интактные (не вовлеченные в патологический процесс) аксоны выпускают нервные волокна, которые иннервируют участок мускулатуры или кожных покровов с нарушенной проводимостью нервных импульсов. Различают виды спрутинга – коллатеральный (обходной) и регенераторный (терминальный).

Регенераторный спрутинг начинается после устранения в нейронах ретроградных изменений, обусловленных аксонотомией (повреждением, рассечением нервной оси). Это связано с потребностью в продукции аппарата ядра нервной клетки, производящего протеины. Материал, необходимый для регенераторного спрутинга, продуцируется в теле и транспортируется по микротрубочкам по всей длине оси. Параллельно происходит процесс ремиелинизации осевого ствола.

Аксон – удлиненный отросток нервной клетки, обеспечивающий взаимодействие между структурными элементами мозговой ткани и связь ЦНС с исполнительными органами.

Просмотров: 2 336

Аксон в анатомии человека- это соединяющая нейронная структура. Она соединяет нервные клетки со всеми органами и тканями, обеспечивая тем самым обмен импульсов по всему телу.

Аксон (от греческого— ось) — мозговое волокно, длинный, вытянутый фрагмент мозговой клетки (нейрона), отросток или нейрит, участок, транслирующий электросигналы на дистанции от самой мозговой клетки (сомы).

Множеству клеток нервов присущ только один отросток; клетки в малом количестве вообще без нейтритов.

Аксон выглядит как вытянутый отросток конусообразной формы, продолжительность и окружность которого различна и зависит от размера мозговой клетки.

Несмотря на то, что аксоны отдельных клеток нервов короткие, как правило, они характеризуются весьма существенной длиной. К примеру, отростки двигательных спинномозговых нейронов, которые передают мышцы стопы, могут доходить в длину до 100 см. Основанием всех аксонов является небольшой фрагмент треугольной формы — холмик нейтрита, — ответвляющийся от самого тела нейрона. Внешний защитный слой аксона называется аксолемма (от греческого axon — ось + eilema — оболочка), а его внутренняя структура аксоплазма.

Соединения нейронов

Нервы, как отдельные объекты состоят из отростков нервных клеток — нейронов. Нейроны, подобно электропроводке проходят по всему человеческому телу.

- Основными составляющими нерва являются аксоны. Они представляют собой острые тонкие отростки нейронов, проводящие электрические импульсы от нейрона к нейрону, а также к другим внутренним органам;

- Дендриты — короткие отростки нейронов принимают сигналы, исходящие от других нейронов;

- С помощью синапсов отдельные нейроны особым образом коммутируют друг с другом;

- Благодаря биологическим веществам — медиатором, а также посредством химических соединений и с помощью электросигналов через синапс проходит сигнал;

- Дендриты принимают сигнал и транслируют его далее.

Определение

Мозговое вещество – высокоорганизованная структура, образованная нервными клетками, от которых отходят аксоны. Из нервных клеток состоит мозговая ткань. Аксон в переводе с греческого означает «ось» – это такой отросток, элемент мозгового вещества, который обеспечивает взаимодействие между клетками разного типа (нейроны, клетки иннервируемых органов), что ассоциируется с тонким, четким управлением работой органов и систем. Функции ткани ЦНС:

- Воспринимает раздражения, преобразуя их в импульсы.

- Поддерживает передачу импульсов от управляющих отделов мозга к исполнительным органам.

- Формирует ответную реакцию на раздражающее воздействие.

- Обеспечивает взаимодействие в работе систем и органов, поддерживает интеграцию структурных единиц организма.

- Обеспечивает взаимосвязь организма с внешней средой.

Согласно определению в биологии, аксон (англ. axon) – удлиненный отросток, по которому идут импульсы от тела нейрона к другим нервным клеткам и структурным элементам всех тканей организма. Мозговая ткань в период внутриутробного развития образуется из нервной пластины. Края пластинки прогибаются, что приводит к формированию валиков и желобка. В результате смыкания краев валиков возникает нервная трубка – основа ЦНС.

Дифференциация клеток, образующих трубку, приводит к появлению нейробластов и спонгиобластов. Первые служат основой для формирования нейронов, вторые – для образования нейроглии. Нейроны (анат.) – основные структурные элементы мозгового вещества. Они характеризуются отсутствием функции деления, что приводит к постепенному уменьшению их численности. Тело нейрона состоит из ядра и цитоплазмы. В зависимости от типа нейронов меняется геометрическая форма тела, которая бывает круглая, овальная, пирамидальная и другая.

Цитоскелет, состоящий из микротрубочек и нейрофибриллов, обеспечивает опорную и трофическую функцию. Цитоскелет поддерживает форму нейрона, обеспечивает транспорт веществ и органелл. От тела ответвляются отростки – единичный аксон и множественные дендриты. Аксон нейрона почти не ветвится, иногда образует коллатеральные (обходные) сегменты. Концевые сегменты (окончания) разветвляются, называются терминали.

Терминали взаимосвязаны с окончаниями других нейронов и с клетками, образующими паренхиму (ткань) рабочих органов – мышц, желез. Количество дендритов варьируется от 1 до нескольких. Тонкие ответвления дендритов оканчиваются небольшими шипами, где сосредоточены терминали аксональных отростков многих тысяч других клеток. Дендриты воспринимают раздражения или потенциалы действия от других клеток и передают их по волокнам к телу своего нейрона.

Рост аксона зависит от особенностей строения и жизнедеятельности нейрона, который поддерживает функцию питания отростка. К примеру, если перерезать аксональный ствол, сегмент, связанный с телом, остается жизнеспособным и продолжает деятельность, участок, утративший связь с телом, отмирает. Аксоны образуют нервы, что предполагает сложную структурно-морфологическую организацию ЦНС.

Периферическая нервная система

Во всем человеческом организме имеется около 90-100 млрд нейронов. Более 80 процентов нейронов расположены в спинном и головном мозге, а все остальные принадлежат периферической нервной системе.

Строение спинномозгового нерва:

- Центральная часть нерва — аксоны;

- Изолирующий покров аксонов — миелииновая оболочка;

- Пучок аксонов (нервный пучок);

- Оболочка, окружающая пучки нервных волокон — периневрий;

- Кровеносные сосуды.

К данной системе относятся 31 пара спинномозговых нервов и черепные нервы. Периферическая нервная система (ПНС) имеет основную роль в деле коммуникации центральной нервной системы с органами чувств и мускулатурой.

Свойства

По телу нейтрита проводится весьма активная обосторонняя транспортировка маленьких и больших молекул. Макромолекулы и органеллы, образовывающиеся в самом нейроне, бесперебойно перемещаются по этому отростку к его отделам. Активацией этого передвижения является вперед распространяющийся ток (транспорт). Этот электроток реализовывается тремя транспортами разной быстроты:

- Очень слабый ток (со скоростью некоторое количество мл в сутки) переносит белки и нити из мономеров актина.

- Ток со средней скоростью передвигает основные энергостанции организма, а быстрый ток (стремительность которого в 100 раз больше) перемещает малекулы, которые содержатся в пузырьках, требуемых для участка связи с другими клетками в момент перетрансляции сигнала.

- Параллельно с двигающим вперед током действует ретроградный ток (транспорт), который передвигает в обратном направлении (к самому нейрону) определенные молекулы, в том числе и материал, прихваченный при содействии эндоцитоза (включая вирусы и отравляющие соединения).

Данное явление применяют для исследования проекций нейронов, в этих целях используется окисление веществ при наличии перекиси или другого константного вещества, которое вводят в зону размещения синапсов и по истечении определенного времени отслеживают его распределение. Моторные белки, связанные с аксональным током, содержат молекулярные моторчики (динеин) перемещающие различные «грузы» от внешних границ клетки до ядра, характеризующийся АТФазным действием, находящийся в микротрубочках, и молекулярные моторы,(кинезин) перемещающие различные «грузы» от ядра к периферии клетки, формируя вперед распространяющийся ток в нейтрите.

Принадлежность питания и удлинения аксона к телу нейтрона несомненна: при иссечении аксона его периферический отдел отмирает, а начало остается жизнеспособным.

При окружности в малом количестве микронов общая длина отростка у больших животных может быть равна 100 см и более (к примеру, ответвления, направленные от спинномозговых нейронов в руки или ноги).

У большинства представителей беспозвоночного вида попадаются весьма крупные нейронные отростки окружностью в сотни мкм (у кальмаров — до 2—3 мм). Как правило подобные нейтриты отвечают за трансляцию импульсов к мышечной ткани, которая обеспечивает «сигнал к бегству» (вбирание в норку, скорое уплывание и др.). При иных схожих факторах с повышением окружности отростка прибавляется скорость трансляции по его телу нервных сигналов.

Строение

В содержимом материальном субстрате аксона — аксоплазме — находятся очень тонкие волоконца — нейрофибриллы, и кроме того микротрубочки, энергетические органоиды в форме гранулы, цитоплазматический ретикулум, обеспечивающий продуцирование и транспортировку липидов и углеводов. Существуют мякотные и безмякотные мозговые структуры:

- Мякотная (она же миелиновая или мислиновая) оболочка нейтритов есть исключительно у представителей позвоночного вида. Её формируют «наматывающиеся» на отросток особые леммоциты ( дополнительные клетки, сформированные вдоль нейтритов нервных структур периферии), посредине которых сохраняются незанятые мислиновой оболочкой места— пояса Ранвье. Лишь на данных участках находятся потенциал-зависимые натриевые каналы и вновь появляется потенциал активности. При этом мозговой сигнал продвигается по мислиновой структуре ступенчато, что в разы увеличивает скорость его трансляции. Быстрота передвижения импульса по нейтртим с мякотным слоем равна 100 метров в секунду.

- Безмякотные отростки меньше габаритами, чем нейтриты, обеспеченные мякотной оболочкой, что восполняет траты в быстроте трансляции сигнала в сопоставлении с мякотными ответвлениями.

На участке объединения аксона с телом самого нейрона у самых больших клеток в виде пирамид 5-й оболочки коры располагается аксонное возвышение. Не так давно существовала гипотеза о том, что именно в этом месте осуществляется превращение постсвязных возможностей нейрона в нервные сигналы, однако путем проведения экспериментов этот факт не доказан. Фиксация электрических возможностей определила, что нервный сигнал концентрируется в теле нейтрита, а точнее в стартовой зоне, удаленностью ~50 мкм от самой нервной клетки. В целях сохранения силы активности в стартовой зоне необходимо большое содержание натриевых проходов (до ста раз, касаемо самого нейрона).

Сенсорная функция[править | править код]

Различные сенсорные рецепторы возбуждаются различными типами волокон нерва. Proprioceptors возбуждены типом Ia, Ib и II сенсорными волокнами, механорецепторы — типом II и III сенсорными волокнами и типом nociceptors и thermoreceptors.

Сенсорные типы волокна

| Типы | Классификация | Диаметр | Миелин | Скорость проводимости | Связанные сенсорные рецепторы |

| Aα | 13-20 мкм | Yes | 80-120 m/s | Primary receptors of muscle spindle | |

| Ib | Aα | 13-20 мкм | Yes | 80-120 m/s | Golgi tendon organ |

| Aβ | 6-12 мкм | Yes | 33-75 m/s | Secondary receptors of muscle spindle All cutaneous mechanoreceptors | |

| III | 1-5 мкм | Thin | 3-30 m/s | Free nerve endings of touch and pressure Nociceptors of neospinothalamic tract Cold thermoreceptors | |

| IV | 0.2-1.5 мкм | No | 0.5-2.0 m/s | Nociceptors of paleospinothalamic tract Warmth receptors |

Отрывок, характеризующий Аксон

Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более. Выслушав его, Кутузов по французски сказал: – Vous ne pensez donc pas comme lesautres que nous sommes obliges de nous retirer? [Вы, стало быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?] – Au contraire, votre altesse, dans les affaires indecises c’est loujours le plus opiniatre qui reste victorieux, – отвечал Раевский, – et mon opinion… [Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение…] – Кайсаров! – крикнул Кутузов своего адъютанта. – Садись пиши приказ на завтрашний день. А ты, – обратился он к другому, – поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем. Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал. Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий. И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска. Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись. Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий. Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых. С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии трехсот шагов, но, несмотря на то, все люди полка находились под влиянием одного и того же настроения. Все люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Редко слышался между рядами говор, но говор этот замолкал всякий раз, как слышался попавший удар и крик: «Носилки!» Большую часть времени люди полка по приказанию начальства сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по новому подвертки и переобувался. Некоторые строили домики из калмыжек пашни или плели плетеночки из соломы жнивья. Все казались вполне погружены в эти занятия. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных, житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила постромку. «Эй, пристяжную то!.. Выправь! Упадет… Эх, не видят!.. – по всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, бог знает откуда взявшись, озабоченной рысцой выбежала перед ряды и вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более восьми часов стояли без еды и без дела под непроходящим ужасом смерти, и бледные и нахмуренные лица все более бледнели и хмурились.

Рост и развитие аксона[править | править код]

Нейрон

Рост аксонов происходит через их окружающую среду, в виде конуса роста, который находится в наконечнике аксона. Конус роста имеет широкий лист как расширение, названное lamellipodia, которое содержат выпячивания, названные filopodia. Filopodia — механизм, представляющий процесс придержки поверхностей. Он анализирует ближайшую окружающую среду. Актин играет главную роль в подвижности этой системы. Окружающие среды с высокими уровнями молекул прилипания ячейки или «КУЛАКА» создают идеальную окружающую среду для аксонального роста. Это, кажется, обеспечивает «липкую» поверхность для аксонов, для раста вперед. Примеры КУЛАКА, определенного для нервных систем включают: N-КУЛАК, neuroglial КУЛАК или NgCAM, ПОМЕТЬТЕ 1, МЭГ, и DCC, все из которых — часть суперсемьи иммуноглобулина. Другой набор молекул звонковый, внеклеточные матричные молекулы прилипания также обеспечивают липкое основание для аксонов, чтобы расти вперед. Примеры этих молекул включают laminin, fibronectin, tenascin, и perlecan. Некоторые из них — поверхность, привязанная к ячейкам и таким образом действуют, как короткие аттрактанты диапазона или repellents. Другие — difusible лиганды и таким образом могут долго сохранять эффекты диапазона.

Ячейки звонковые, ячейки указательного столба помогают в руководстве ростом аксона нейронала. Эти ячейки — типично другой, иногда незрелый, нейроны.

Нервная система состоит из нейронов (специфических клеток, имеющих отростки) и нейроглии (она заполняет пространство между нервными клетками в ЦНС). Главное отличие между ними заключается в направлении передачи нервного импульса. Дендриты – это принимающие ответвления, по ним сигнал идет к телу нейрона. Передающие клетки – аксоны – проводят сигнал от сомы к принимающим. Это могут быть не только отростки нейрона, но и мышцы.

Отличия аксонов и дендритов

Какова же разница между ними? Рассмотрим.

- Дендрит нейрона короче передающего отростка.

- Аксон всего один, принимающих ответвлений может быть много.

- Дендриты сильно ветвятся, а передающие отростки начинают разделяться ближе к концу, образуя синапс.

- Дендриты истончаются по мере удаления от тела нейрона, толщина аксонов практически неизменна по всей длине.

- Аксоны покрыты миелиновой оболочкой, состоящей из липидных и белковых клеток. Она выполняет роль изолятора и защищает отросток.

Поскольку нервный сигнал передается в виде электрического импульса, клеткам необходима изоляция. Её функции выполняет миелиновая оболочка. Она имеет мельчайшие разрывы, способствующие более быстрой передаче сигнала. Дендриты – это безоболочечные отростки.

Определение

Мозговое вещество – высокоорганизованная структура, образованная нервными клетками, от которых отходят аксоны. Из нервных клеток состоит мозговая ткань. Аксон в переводе с греческого означает «ось» – это такой отросток, элемент мозгового вещества, который обеспечивает взаимодействие между клетками разного типа (нейроны, клетки иннервируемых органов), что ассоциируется с тонким, четким управлением работой органов и систем. Функции ткани ЦНС:

- Воспринимает раздражения, преобразуя их в импульсы.

- Поддерживает передачу импульсов от управляющих отделов мозга к исполнительным органам.

- Формирует ответную реакцию на раздражающее воздействие.

- Обеспечивает взаимодействие в работе систем и органов, поддерживает интеграцию структурных единиц организма.

- Обеспечивает взаимосвязь организма с внешней средой.

Согласно определению в биологии, аксон (англ. axon) – удлиненный отросток, по которому идут импульсы от тела нейрона к другим нервным клеткам и структурным элементам всех тканей организма. Мозговая ткань в период внутриутробного развития образуется из нервной пластины. Края пластинки прогибаются, что приводит к формированию валиков и желобка. В результате смыкания краев валиков возникает нервная трубка – основа ЦНС.

Дифференциация клеток, образующих трубку, приводит к появлению нейробластов и спонгиобластов. Первые служат основой для формирования нейронов, вторые – для образования нейроглии. Нейроны (анат.) – основные структурные элементы мозгового вещества. Они характеризуются отсутствием функции деления, что приводит к постепенному уменьшению их численности. Тело нейрона состоит из ядра и цитоплазмы. В зависимости от типа нейронов меняется геометрическая форма тела, которая бывает круглая, овальная, пирамидальная и другая.

Цитоскелет, состоящий из микротрубочек и нейрофибриллов, обеспечивает опорную и трофическую функцию. Цитоскелет поддерживает форму нейрона, обеспечивает транспорт веществ и органелл. От тела ответвляются отростки – единичный аксон и множественные дендриты. Аксон нейрона почти не ветвится, иногда образует коллатеральные (обходные) сегменты. Концевые сегменты (окончания) разветвляются, называются терминали.

Терминали взаимосвязаны с окончаниями других нейронов и с клетками, образующими паренхиму (ткань) рабочих органов – мышц, желез. Количество дендритов варьируется от 1 до нескольких. Тонкие ответвления дендритов оканчиваются небольшими шипами, где сосредоточены терминали аксональных отростков многих тысяч других клеток. Дендриты воспринимают раздражения или потенциалы действия от других клеток и передают их по волокнам к телу своего нейрона.

Рост аксона зависит от особенностей строения и жизнедеятельности нейрона, который поддерживает функцию питания отростка. К примеру, если перерезать аксональный ствол, сегмент, связанный с телом, остается жизнеспособным и продолжает деятельность, участок, утративший связь с телом, отмирает. Аксоны образуют нервы, что предполагает сложную структурно-морфологическую организацию ЦНС.

Синапс

Место, в котором происходит контакт между ответвлениями нейронов или между аксоном и принимающей клеткой (например, мышечной), называется синапсом. В нем может участвовать всего по одному ответвлению от каждой клетки, но чаще всего контакт происходит между несколькими отростками. Каждый вырост аксона может контактировать с отдельным дендритом.

Сигнал в синапсе может передаваться двумя способами:

- Электрическим. Это происходит только в случае, когда ширина синаптической щели не превышает 2 нм. Благодаря такому маленькому разрыву импульс проходит через него, не задерживаясь.

- Химическим. Аксоны и дендриты вступают в контакт благодаря разнице потенциалов в мембране передающего отростка. С одной ее стороны частицы имеют положительный заряд, с другой – отрицательный. Это обусловлено разной концентрацией ионов калия и натрия. Первые находятся внутри мембраны, вторые – снаружи.

При прохождении заряда увеличивается проницаемость мембраны, и натрий входит в аксон, а калий выходит из него, восстанавливая потенциал.

Сразу после контакта отросток становится невосприимчивым к сигналам, через 1 мс способен к передаче сильных импульсов, через 10 мс возвращается в исходное состояние.

Дендриты – это принимающая сторона, передающая импульс от аксона телу нервной клетки.

Особенности, характерные для типичных дендритов и аксонов

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 14Следующая ⇒

| Дендриты | Аксоны |

| От тела нейрона отходит несколько дендритов | У нейрона имеется только один аксон |

| Длина редко превышает 700 мкм | Длина может достигать 1 м |

| По мере удаления от тела клетки диаметр быстро уменьшается | Диаметр сохраняется на значительном расстоянии |

| Образовавшиеся в результате деления ветви локализуются возле тела | Терминали располагаются далеко от тела клетки |

| Имеются шипики | Шипики отсутствуют |

| Не содержат синаптических пузырьков | Содержат в большом числе синаптические пузырьки |

| Содержат рибосомы | Рибосомы могут обнаруживаться в незначительном числе |

| Лишены миелиновой оболочки | Часто окружены миелиновой оболочкой |

Терминали дендритов чувствительных нейронов образуют чувствительные окончания. Основной функцией дендритов является получение информации от других нейронов. Дендриты проводят информацию к телу клетки, а затем к аксонному холмику.

Аксон. Аксоны образуют нервные волокна, по которым передается информация от нейрона к нейрону или к эффекторному органу. Совокупность аксонов образует нервы.

Общепринято подразделение аксонов на три категории: А, В и С. Волокна группы А и В являются миелинизированными, а С – лишены миелиновой оболочки. Диаметр волокон группы А, которые составляют большинство коммуникаций центральной нервной системы, варьирует от 1 до 16 мкм, а скорость проведения импульсов равна их диаметру, умноженному на 6. Волокна типа А подразделяются на Аa, Аb, Аl, Аs. Волокна Аb, Аl, Аs имеют меньший диаметр, чем волокна Аa, меньшую скорость проведения и более длительный потенциал действия. Волокна Аb и Аs являются преимущественно чувствительными волокнами, которые проводят возбуждение от различных рецепторов в ЦНС. Волокна Аl – это волокна, которые проводят возбуждение от клеток спинного мозга к интрафузальным мышечным волокнам. В-волокна являются характерными для преганглионарных аксонов вегетативной нервной системы. Скорость проведения 3-18 м/с, диаметр 1-3 мкм, продолжительность потенциала действия 1-2 мс, нет фазы следовой деполяризации, а есть длительная фаза гиперполяризации (более 100 мс). Диаметр С-волокон от 0,3 до 1,3 мкм, и скорость проведения импульсов в них несколько меньше величины диаметра, умноженного на 2, и равняется 0,5-3 м/с. Длительность потенциала действия этих волокон составляет 2 мс, отрицательный следовой потенциал равняется 50-80 мс, а положительный следовой потенциал – 300-1000 мс. Большинство С-волокон являются постганглионарными волокнами вегетативной нервной системы. В миелинизированных аксонах скорость проведения импульсов выше, чем в немиелизированных.

Аксон содержит аксоплазму. У крупных нервных клеток ей принадлежит около 99% всей цитоплазмы нейрона. Цитоплазма аксонов содержит микротрубочки, нейрофиламенты, митохондрии, агранулярный эндоплазматический ретикулум, везикулы и мультивезикулярные тела. В разных частях аксона существенно меняются количественные отношения между этими элементами.

У аксонов, как миелинизированных, так и немиелизированных, есть оболочка – аксолемма.

В зоне синаптического контакта мембрана получает ряд дополнительных цитоплазматических соединений: плотные выступы, ленты, субсинаптическая сеть и др.

Начальный участок аксона (от его начала до того места, где наступает сужение до диаметра аксона) носит название аксонного холмика. От этого места и появления миелиновой оболочки простирается начальный сегмент аксона. В немиелинизированных волокнах эта часть волокна определяется с трудом, а некоторые авторы считают, что начальный сегмент присущ только тем аксонам, которые покрыты миелиновой оболочкой. Он отсутствует, например, у клеток Пуркинье в мозжечке.

В месте перехода аксонного холмика в начальный сегмент аксона под аксолеммой появляется характерный электронноплотный слой, состоящий из гранул и фибрилл, толщиной 15 нм. Этот слой не связан с плазматической мембраной, а отделен от нее промежутками до 8 нм.

В начальном сегменте по сравнению с телом клетки резко уменьшается количество рибосом. Остальные компоненты цитоплазмы начального сегмента – нейрофиламенты, митохондрии, везикулы – переходят из аксонного холмика сюда, не изменяясь ни по внешнему виду, ни по взаиморасположению. На начальном сегменте аксона описаны аксо-аксональные синапсы.

Часть аксона, покрытая миелиновой оболочкой, обладает только ей присущими функциональными свойствами, которые связаны с проведением нервных импульсов с большой скоростью и без декремента (затухания) на значительные расстояния. Миелин является продуктом жизнедеятельности нейроглии. Проксимальной границей у миелинизированного аксона служит начало миелиновой оболочки, а дистальной – утрата ее. Далее следуют более или менее длинные терминальные отделы аксона. В этой части аксона отсутствует гранулярный эндоплазматический ретикулум и очень редко встречаются рибосомы. Как в центральных отделах нервной системы, так и на периферии аксоны окружены отростками глиальных клеток.

Миелинизированная оболочка имеет сложное строение. Ее толщина варьирует от долей до 10 мкм и более. Каждая из концентрически расположенных пластинок состоит из двух наружных плотных слоев, образующих главную плотную линию, и двух светлых бимолекулярных слоев липидов, разделенных промежуточной осмиофильной линией. Промежуточная линия аксонов периферической нервной системы представляет собой соединение наружных поверхностей плазматических мембран шванновской клетки. Каждый аксон сопровождается большим числом шванновских клеток. Место, где шванновские клетки граничат между собой, лишено миелина и называется перехватом Ранвье. Между длиной межперехватного участка и скоростью проведения нервных импульсов есть прямая зависимость.

Перехваты Ранвье составляют сложную структуру миелинизированных волокон и играют важную функциональную роль в проведении нервного возбуждения.

Протяженность перехвата Ранвье миелинизированных аксонов периферических нервов находится в пределах 0,4-0,8 мкм, в центральной нервной системе перехват Ранвье достигает 14 мкм. Длина перехватов довольно легко изменяется под действием различных веществ. В области перехватов, помимо отсутствия миелиновой оболочки, наблюдаются значительные изменения структуры нервного волокна. Диаметр крупных аксонов, например, уменьшается наполовину, мелкие аксоны изменяются меньше. Аксолемма имеет обычно неправильные контуры, и под ней лежит слой электронноплотного вещества. В перехвате Ранвье могут быть синаптические контакты как с прилежащими к аксону дендритами (аксо-дендритические), так и с другими аксонами.

Коллатерали аксонов. С помощью коллатералей происходит распространение нервных импульсов на большее или меньшее число последующих нейронов.

Аксоны могут делиться дихотомически, как, например, у зернистых клеток мозжечка. Очень часто встречается магистральный тип ветвления аксонов (пирамидные клетки коры мозга, корзинчатые клетки мозжечка). Коллатерали пирамидных нейронов могут быть возвратными, косоидущими и горизонтальными. Горизонтальные ответвления пирамид простираются иногда на 1-2 мм, объединяя пирамидные и звездчатые нейроны своего слоя. От горизонтально распространяющегося (в поперечном направлении к длинной оси извилины мозга) аксона корзинчатой клетки образуются многочисленные коллатерали, которые заканчиваются сплетениями на телах крупных пирамидных клеток. Подобные аппараты, так же как и окончания на клетках Реншоу в спинном мозге, являются субстратом для осуществления процессов торможения.

Коллатерали аксонов могут служить источником образования замкнутых нейронных цепей. Так, в коре больших полушарий все пирамидные нейроны имеют коллатерали, которые принимают участие во внутрикорковых связях. За счет существования коллатералей обеспечивается в процессе ретроградной дегенерации сохранность нейрона в том случае, если повреждается основная ветвь его аксона.

Терминали аксонов. К терминалям относятся дистальные участки аксонов. Они лишены миелиновой оболочки. Протяженность терминалей значительно варьирует. На светооптическом уровне показано, что терминали могут быть либо одиночными и иметь форму булавы, сетевидной пластинки, колечка, либо множественными и походить на кисть, чашевидную, моховидную структуру. Размер всех этих образований изменяется от 0,5 до 5 мкм и более.

Тонкие разветвления аксонов в местах контакта с другими нервными элементами нередко имеют веретеновидные или бусинковидные расширения. Как показали электронно-микроскопические исследования, именно в этих участках имеются синаптические соединения. Одна и та же терминаль дает возможность одному аксону устанавливать контакт с множеством нейронов (например, параллельные волокна в коре головного мозга) (рис. 1.2).

Функции нервных волокон

Распространение возбуждения в нервных волокнах.Изменения мембранного потенциала, вызываемые электрическим током, подразделяются на пассивные и активные.

Пассивные, или электротонические, изменения мембранного потенциала определяются физическими (электрическими) параметрами как самой мембраны, так и всей клетки (волокна) в целом.

Пассивные сдвиги мембранного потенциала возникают при действии на возбудимые образования электрического тока любой силы, формы или направления. Однако если при гиперполяризующем (анодном) и слабом деполяризующем (катодном) токах пассивные изменения потенциала могут наблюдаться в чистом (неосложненном) виде, то при близких к порогу и сверхпороговых деполяризующих стимулах они сопровождаются активными сдвигами потенциала: локальным ответом и потенциалом действия, связанными с изменениями ионной проницаемости мембраны.

Пассивные свойства мембраны и всего волокна в целом в значительной мере определяют условия возникновения и распространения возбуждения в нервном волокне.

Исследования показывают, что в однородно поляризуемом, однородном участке нервного волокна изменения мембранного потенциала при приложении прямоугольного толчка гиперполяризующего или слабого деполяризующего тока нарастают по экспоненте:

,

где RC = τ

– постоянная времени мембраны, т.е. время, в течение которого потенциал нарастает до 63% от своей конечной величины. При выключении тока потенциал возвращается к исходному уровню по экспоненте с той же постоянной времени

τ

. Такие изменения мембранного потенциала принято называть пассивными или электротоническими, в отличие от активных, связанных с повышением или снижением ионных проводимостей мембраны.

Подобные изменения наблюдаются на сферических клетках (на соме). Описание цилиндрической клетки, в частности аксона, более сложно. В этом случае уже нельзя считать внутренний проводник эквипотенциальным по всей длине. Внешний проводник можно считать эквипотенциальным за счет увеличения объема внеклеточной жидкости. Потенциал на такой мембране зависит не только от времени включения тока, но и от расстояния х

по отношению к месту приложения тока:

,

где а

– радиус волокна,

R

– удельное сопротивление аксоплазмы,

CМ

и

RМ

– емкость и сопротивление на единицу площади мембраны. Левая часть уравнения описывает плотность тока через каждую точку мембраны, которая равна сумме плотностей емкостного ()и омического () токов, стоящих в правой части уравнения.

Через длительное время (намного большего постоянной времени t = RМ CМ

) после включения импульса емкость мембраны полностью зарядится и емкостный ток станет равным нулю. Уравнение примет вид:

.

Его решение:

,

где V0

– потенциал в начале кабеля (

х

= 0),

l

– постоянная длины волокна.

Постоянная длины характеризует крутизну затухания потенциала вдоль волокна. Чем больше l

, тем дальше по волокну проходит сигнал. Скорость электротонического распространения пропорциональна удвоенной величине константы длины волокна

l

и обратно пропорциональна постоянной времени

t = RМ CМ

. Величина

l

может быть выражена через сопротивление мембраны

RМ

, сопротивление внутренней среды – аксоплазмы

Ri

и диаметра волокна

d

:

.

Кабельные свойства нервных волокон оказывают существенное влияние не только на развитие электротонических потенциалов, но и на характер активных ответов – величину порога, амплитуду, крутизну нарастания и длительность потенциала действия.

В настоящее время можно считать строго доказанным, что проведение потенциала действия (ПД) вдоль нервного волокна осуществляется с помощью локальных токов, возникающих между возбужденным и покоящимся участками мембраны. Локальный ток изменяет величину мембранного потенциала покоя в покоящемся участке до критического уровня деполяризации, что и является причиной возникновения потенциала действия.

Многочисленными исследованиями было показано, что скорость проведения пропорциональна постоянной длины волокна l

и обратно пропорциональна постоянной времени мембраны

t

(Чайлохян Л.М., 1962). Поскольку в безмякотных нервных волокнах

l

пропорциональна квадратному корню из диаметра волокна

,

скорость проведения при прочих равных условиях также пропорциональна корню квадратному из диаметра волокна.

В миелинизированных нервных волокнах проведение происходит сальтаторно – от перехвата Ранвье к перехвату Ранвье. Длина межперехватного участка примерно пропорциональна диаметру волокна, поэтому скорость проведения в этих волокнах пропорциональна не корню квадратному из диаметра волокна, а просто его диаметру.

Принято считать, что скорость проведения зависит от величины так называемого фактора безопасности (гарантийности) Ф

, т.е. отношения амплитуды распространяющегося ПД к пороговому потенциалу. Пороговый потенциал – это та величина, на которую нужно изменить мембранный потенциал, чтобы достичь критического уровня деполяризации.

,

где Vs

– амплитуда ПД,

Vt

– пороговый потенциал.

При Ф = Vt

распространения возбуждения нет. Для аксона краба это отношение равно 7.

Было показано, что пороговый потенциал Vt

находится в тесной зависимости от чувствительности системы натриевой проницаемости мембраны к деполяризации. Чем выше эта чувствительность, т.е. чем на большую величину повышается

PNa

и, соответственно, натриевый входящий ток

INa

при данном сдвиге потенциала, тем ниже порог, и наоборот. Изменение состояния системы калиевой проницаемости на величину порогового потенциала практически не оказывает влияния. Точно так же очень мало влияет на пороговый потенциал проводимость токов «утечки». При постоянном потенциале покоя фактор безопасности должен возрастать при воздействиях на нервное волокно, которые повышают чувствительность натриевой системы к деполяризации, например, снижение концентрации ионов кальция в окружающей среде. Значительное снижение фактора безопасности вызывают агенты, усиливающие исходную инактивацию натриевой системы или уменьшающие натриевую проводимость, поскольку в этом случае амплитуда потенциала действия падает, а пороговый потенциал растет. Такие изменения проведения возбуждения наблюдал Тасаки (1957) и другие исследователи при воздействии на нервное волокно анестетиков и наркотиков в малых концентрациях, недостаточных для полного подавления потенциала действия.

Сложное влияние на фактор безопасности оказывает уровень потенциала покоя. Кратковременная подпороговая деполяризация мембраны, не изменяющая существенным образом критического потенциала и амплитуды потенциала действия, повышает фактор безопасности, так как Vt = Eo – Ek

. При сильной же деполяризации амплитуда спайка падает, критический потенциал растет, поэтому фактор безопасности уменьшается.

Наряду с фактором безопасности существенное влияние на скорость проведения возбуждения оказывает крутизна восходящей фазы распространяющегося потенциала действия. Крутизна этой фазы зависит как от пассивных, так и активных свойств мембраны.

Примерно 1/3 восходящей фазы распространяющегося ПД связана с пассивной деполяризацией мембраны нервного волокна током локальной цепи. Скорость же этой деполяризации при данной силе локального тока определяется постоянной времени мембраны t = RM CM

. Чем эта величина меньше, тем быстрее нарастает деполяризация и, следовательно, круче поднимается спайк. Инактивация натриевой системы, или снижение проницаемости для натрия (активные свойства мембраны), резко уменьшает крутизну восходящей фазы. Таким образом, при большинстве воздействий изменения скорости нарастания восходящей фазы ПД по своему направлению совпадают с изменениями фактора безопасности.

Согласно теории локальных токов, амплитуда распространяющегося потенциала действия Vs

, в отличие от мембранного спайка, зависит не только от ЭДС возбужденной мембраны

Е

, но и от соотношения входных сопротивлений возбужденного

R1

и невозбужденного (сопротивление нагрузки

R2

) участков волокна:

. (1)

Чем отношение выше, тем в большей мере амплитуда распространяющегося ПД приближается к величине Е

, тем, следовательно, выше фактор безопасности, и наоборот. Из чего вытекает, что снижение сопротивления мембраны (повышение ее ионной проводимости) при критической деполяризации не только ведет к возникновению спайка, но и способствует увеличению фактора безопасности, а значит, и скорости проведения.

Из формулы (1) ясно, что при проведении возбуждения по геометрически неоднородным возбудимым проводникам амплитуда распространяющегося спайка должна существенно зависеть от того, насколько близко находится возбужденный в данный момент участок волокна к месту его ветвления или расширения.

При расширении нервного волокна, например, в месте перехода его в тело клетки или в области ветвления аксона, суммарная площадь сечения волокон и общая площадь их мембраны увеличивается, а следовательно, R2

падает. Уменьшение

R2

снижает фактор безопасности и, соответственно, скорость проведения. При некоторых условиях уменьшение

R2

может привести к полному блокированию нервного импульса.

Расчеты показали, что потенциал действия легко проходит трехкратное расширение, с трудом пятикратное и полностью блокируется при шестикратном. Причиной развития блока является резкое снижение амплитуды распространяющегося ПД вблизи области расширения волокна.

Трофическая функция нервных волокон.Трофической функцией обладают афферентные и эфферентные волокна.

Афферентные нервы обладают двумя нейротрофическими, неимпульсными функциями. Можно различить прямое морфогенетическое и трофическое влияние на периферические органы и регуляторную функцию с обратной связью, зависящую, вероятно, от внутриаксональных центростремительных импульсов. Нейротрофическое морфогенетическое влияние доказано наличием: а) зависимости структуры вкусовых почек от вкусовых нервов; б) стимулирования регенерации конечности у амфибий чувствительными нервами посредством специфического, стимулирующего рост вещества немедиаторной природы; в) дифференцировки и поддержания рецепторов. После деафферентации в некоторых органах развиваются трофические нарушения. Первичный «трофический» нейрон для мышцы – это нейрон моторный. Нельзя забывать также, что во всех нервах проходят эфферентные адренергические волокна, вкоторых нейросекреты (катехоламины) транспортируются аксоплазматическим током к периферическим органам.

Аксональный транспорт.Описаны две системы аксонального транспорта – медленный, со скоростью 1-3 мм/день, и быстрый, со скоростью примерно 400 мм/день.

Аксональный транспорт поддерживает непрерывность аксона и синаптических мембран и восстанавливает белки, гликопротеины, ферменты и другие вещества, исчезающие в ходе локального расщепления, экзоцитоза в синаптическую щель и ретроградной миграции к нейрону. Все это происходит благодаря быстрому транспорту, на который не оказывают влияния процессы возбуждения. Транспорт продолжается после блокады потенциалов действия и не повышается при усиленной активности нерва. Аксональный транспорт осуществляется в обоих направлениях; центростремительный ток контролирует, по-видимому, синтез белков в нейроне и играет также роль «сигнала» для хроматолиза после аксотомии. Различные вещества, ферменты, передатчики и макромолекулы передвигаются в аксоне с разной скоростью.

Аксоплазматический транспорт можно зарегистрировать по накоплению веществ после нарушения непрерывности аксона и по наблюдению за продвижением меченых соединений после введения их в нейрон.

Белки, синтезируемые в теле клетки, синаптические медиаторные вещества и низкомолекулярные факторы спускаются по аксону к нервной терминали вместе с клеточными органеллами, в частности митохондриями. Для большинства веществ и органелл обнаружен ретроградный транспорт (по аксону к телу клетки): вирус полиомиелита, вирус герпеса, столбнячный токсин, а также ферменты – пероксидаза хрена, которая широко используется в нейроанатомии в качестве маркиратора. Ретроградный транспорт, видимо, является главным фактором регуляции синтеза белка в клетке. После перерезки аксона через несколько дней в соме начинается хроматолиз, что свидетельствует о нарушении синтеза белка. Быстрый аксонный транспорт зависит от достаточного снабжения метаболической энергии. Возможность транспорта создают микротрубочки диаметром 25 мкм, состоящие из белка тубулина, и некоторые нейрофибриллы, состоящие из белка актина, образующие транспортные нити. Транспортные нити скользят вдоль микротрубочек. При этом они взаимодействуют с выступами микротрубочек, происходит расщепление АТФ, которое и обеспечивает энергию для транспорта. Более медленно транспортируются крупные белки. Но считают, что сам транспортный механизм не является более медленным, однако вещества время от времени попадают в клеточные компартменты, которые не участвуют в транспорте. Медленный ток имеет, по-видимому, также отношение к аксональному росту. Аксоплазматический ток прекращается колхицином, что объясняется влиянием этого вещества на микротрубочки.

Физиология синапсов

Синапс (от греч. synapsis) обозначает соединение, связь – это специализированная зона контакта между нейронами или нейронами и другими возбудимыми образованиями, обеспечивающая передачу возбуждения с сохранением, изменением или исчезновением ее информационного значения. Данный термин был предложен Ч. Шеррингтоном (1897) для обозначения функционального контакта между нейронами. Справедливости ради нужно отметить, что еще в 60-х годах XIX столетия И.М. Сеченов подчеркивал, что вне межклеточной связи нельзя объяснить происхождение даже самых простых рефлексов.

Синапсы различают: 1) по их местоположению; 2) по способу передачи сигналов.

1) По местоположению выделяют синапсы центральные и периферические. Центральные синапсы – это синапсы, которые осуществляют контакт между нейронами в центральной нервной системе. К ним относятся аксо-аксональные синапсы, аксо-дендритические, аксо-соматические, дендро-дендритические (обнаружены гистологически; функциональное значение не вполне ясно). Центральные синапсы классифицируют также по знаку их действия – возбуждающие и тормозные. Кроме того, распространено деление синапсов по тому медиатору (передатчику), который осуществляет посредничество: адренергические синапсы, холинергические синапсы и др.

К периферическим синапсам относят нервно-мышечные, синапсы вегетативных ганглиев (синапсы, образованные преганглионарными и постганглионарными волокнами).

2) По способу передачи синапсы классифицируются как химические и электрические.

Для всех этих образований характерно наличие пресинаптической мембраны, синаптической щели (10-50 нм), постсинаптической мембраны. Пресинаптическая мембрана является мембраной пресинаптического окончания отростка нейрона (чаще всего аксона).

У человека и высших позвоночных животных наибольшее распространение получили химические синапсы. Химические синапсы в пресинаптическом окончании содержат везикулы с медиатором, химическим передатчиком. Ширина синаптической щели в среднем составляет 20 нм. На постсинаптической мембране содержатся рецепторы к данному медиатору, ферменты, разрушающие данный медиатор. Таким образом, постсинаптическая мембрана является рецепторной частью синапса, ею может быть специфически дифференцированный участок дендрита, тела нейрона и его аксона.

В электрическом синапсе не вырабатывается медиатор. Синаптическая щель несколько меньше, чем у химического синапса (2-4 нм). В синаптической щели между пре- и постсинаптической мембранами имеются белковые мостики-каналы шириной 1-2 нм, где движутся ионы и небольшие молекулы. Это способствует более низкому, чем у пресинаптической мембраны, сопротивлению постсинаптической мембраны. Поэтому возбуждение от пресинаптической мембраны к постсинаптической мембране в электрических синапсах передается электрическим путем, т.е. осуществляется эфаптическая передача. В отличие от химических синапсов, электрические синапсы отличаются большей скоростью проведения возбуждения, высокой надежностью передачи, возможностью двустороннего проведения.

Электрические синапсы обнаружены у крыс в вестибулярном ядре продолговатого мозга, в структурах дыхательного центра продолговатого мозга (при этом обсуждается их роль в механизмах автоматического ритмогенеза дыхания); у кошки электрические синапсы обнаружены между нейронами нижних олив, в структурах таламуса, между фоторецепторами сетчатки и горизонтальными клетками у рыб и др.

Но все-таки наибольшее распространение в процессе эволюции получили химические синапсы. Это обусловлено рядом свойств этих образований, которые имеют большое значение в организации деятельности нервной системы (рис. 1.4).

Рис. 1.4.

Синапс (рисунок взят из книги: Мозг / под ред. П.В. Симонова. М.: Мир, 1984)

⇐ Предыдущая3Следующая ⇒

Рекомендуемые страницы:

Функционирование нервной системы

Нормальное функционирование нервной системы зависит от передачи импульса и химических процессов в синапсе. Не менее важную роль играет создание нервных связей. Способность к обучению присутствует у людей именно благодаря возможности организма формировать новые соединения между нейронами.

Любое новое действие на стадии изучения требует постоянного контроля со стороны мозга. По мере его освоения образуются новые нейронные связи, со временем действие начинает выполняться автоматически (например, умение ходить).

Дендриты – это передающие волокна, составляющие примерно треть всей нервной ткани организма. Благодаря их взаимодействию с аксонами люди имеют возможность обучаться.

Очень часто при описании нервной системы используются «электрические» термины: например, нервы сравниваются с проводами. Это потому, что по нервному волокну действительно перемещается электрический сигнал. Каждому из нас известно, что оголенный провод опасен, ведь он бьет током, и по этой причине люди пользуются изоляционными материалами, не проводящими электричество. Природе тоже не чужда техника безопасности, и нервные «провода» она обматывает своим собственным изолирующим материалом — миелином.

Сложная обёртка

Миелин окружает отростки нервных клеток, изолируя их от внешнего воздействия. Это необходимо для более надежной и быстрой передачи сигнала по нервной системе. Благодаря изоляции нервного волокна электрический сигнал не рассеивается и добирается до места назначения без помех. Скорость прохождения сигнала по миелиновым и безмиелиновым волокнам может отличаться на три порядка: от 70 до 140 м/с и от 0,3 до 0,5 м/с соответственно.

По сути миелин — это клеточная мембрана глиальных клеток, многократно обмотанная вокруг аксона. Сама мембрана на 70–75% состоит из липидов и на 25–30% — из белков. В периферической нервной системе донором мембран становятся шванновские клетки, а в центральной — олигодендроциты. Эти клетки бережно обматывают своими мембранами ценные каналы связи, чтобы обеспечить надежное взаимодействие нервной системы и периферических органов. Миелин покрывает нервное волокно не целиком: существуют промежутки между наслоениями миелина, называемые перехватами Ранвье (рис. 1). Есть прямая зависимость между расстоянием от одного промежутка до другого и скоростью распространения нервного импульса по волокну: чем больше расстояние между перехватами Ранвье, тем выше скорость передачи сигнала в нерве [1].

Рисунок 1. Нервное волокно, обернутое миелином. Видны ядра шванновских клеток (nucleus of Schwann cell) и перехваты Ранвье (nodes of Ranvier) — участки аксона, которые не покрыты миелиновой оболочкой.

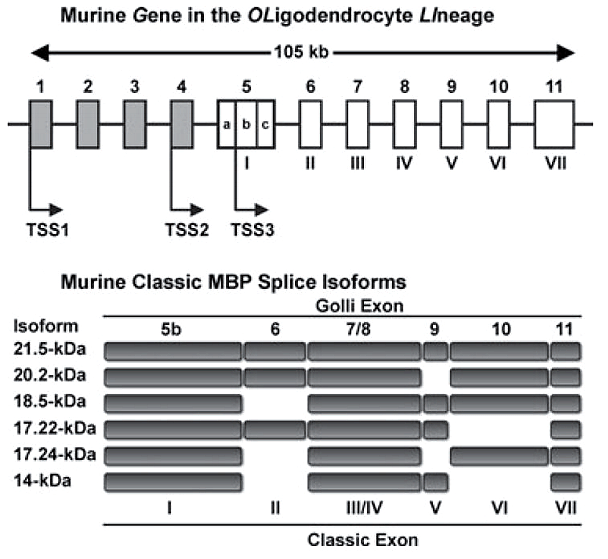

Если говорить о белках, входящих в состав миелина, то надо уточнить, что это не только простые белки. В миелине встречаются гликопротеины — белки, к которым присоединены короткие углеводные последовательности. Важной составляющей миелина является главный структурный белок миелина (myelin basic protein, MBP), впервые выделенный около 50 лет назад. MBP — это трансмембранный белок, который может многократно «прошивать» липидный слой клетки. Его различные изоформы (рис. 2) кодируются геном под названием Golli (gene in the oligodendrocyte lineage). Структурной основой миелина служит изоформа массой 18,5 килодальтон [2].

Рисунок 2. Различные изоформы основного белка миелина (MBP) создаются на основе одного и того же гена. Например, для синтеза изоформы массой 18,5 кДа используются все экзоны, кроме экзона II.

В состав миелина входят сложные липиды цереброзиды. Они представляют собой аминоспирт сфингозин, соединенный с жирной кислотой и остатком углевода. В синтезе липидов миелина принимают участие пероксисомы олигодендроцитов. Пероксисомы — это липидные пузырьки с различными ферментами (в общей сложности известно около 50 видов пероксисомных энзимов). Эти органеллы занимаются, в частности, β-окислением жирных кислот: жирных кислот с очень длинной цепью (very long chain fatty acids, VLCFA), некоторых эйкозаноидов и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК, polyunsaturated fatty acids, PUFAs). Поскольку миелин может содержать до 70% липидов, пероксисомы крайне важны для нормального метаболизма этого вещества. Они используют N-ацетиласпартат, вырабатываемый нервной клеткой, для постоянного синтеза новых липидов миелина и поддержания его существования. Кроме этого, пероксисомы принимают участие в поддержании энергетического метаболизма аксонов [3].

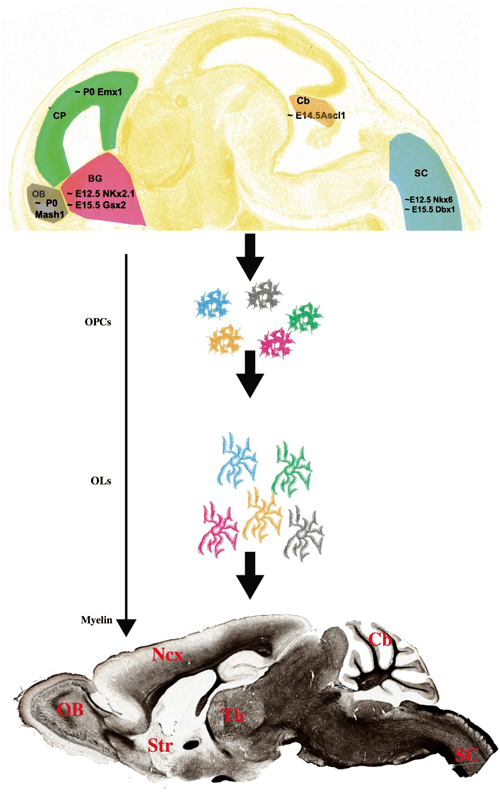

Важная обёртка

Миелинизация (постепенная изоляция нервных волокон миелином) начинается у людей уже в эмбриональном периоде развития. Первыми этот путь проходят подкорковые структуры. В течение первого года жизни происходит миелинизация отделов периферической и центральной нервной системы, отвечающих за двигательную активность. Миелинизация участков головного мозга, регулирующих высшую нервную деятельность, заканчивается к 12–13 годам. Из этого видно, что миелинизация тесно связана со способностью отделов нервной системы осуществлять специфические для них функции. Вероятно, именно активная работа волокон до рождения запускает их миелинизацию.