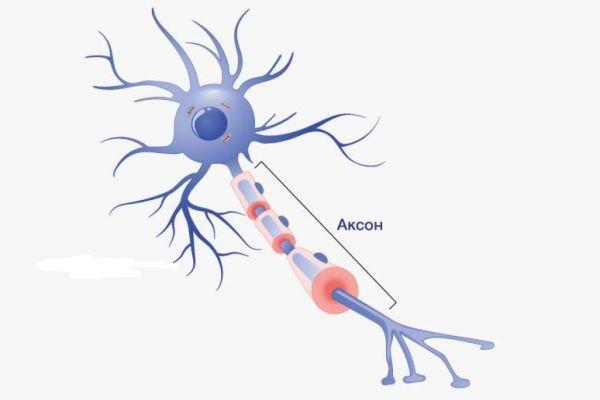

Аксон – это волокнистая ось, отходящая от тела нейрона, покрытая миелиновым слоем, обеспечивающая связь с другими нейронами и клетками рабочих органов. Представляет собой удлиненный осевой отросток, по которому передаются потенциалы действия (возбуждения), что делает его важнейшим структурным элементом ЦНС.

Определение

Мозговое вещество – высокоорганизованная структура, образованная нервными клетками, от которых отходят аксоны. Из нервных клеток состоит мозговая ткань. Аксон в переводе с греческого означает «ось» – это такой отросток, элемент мозгового вещества, который обеспечивает взаимодействие между клетками разного типа (нейроны, клетки иннервируемых органов), что ассоциируется с тонким, четким управлением работой органов и систем. Функции ткани ЦНС:

- Воспринимает раздражения, преобразуя их в импульсы.

- Поддерживает передачу импульсов от управляющих отделов мозга к исполнительным органам.

- Формирует ответную реакцию на раздражающее воздействие.

- Обеспечивает взаимодействие в работе систем и органов, поддерживает интеграцию структурных единиц организма.

- Обеспечивает взаимосвязь организма с внешней средой.

Согласно определению в биологии, аксон (англ. axon) – удлиненный отросток, по которому идут импульсы от тела нейрона к другим нервным клеткам и структурным элементам всех тканей организма. Мозговая ткань в период внутриутробного развития образуется из нервной пластины. Края пластинки прогибаются, что приводит к формированию валиков и желобка. В результате смыкания краев валиков возникает нервная трубка – основа ЦНС.

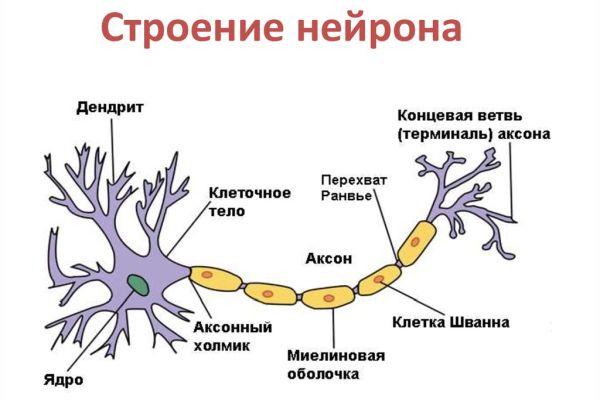

Дифференциация клеток, образующих трубку, приводит к появлению нейробластов и спонгиобластов. Первые служат основой для формирования нейронов, вторые – для образования нейроглии. Нейроны (анат.) – основные структурные элементы мозгового вещества. Они характеризуются отсутствием функции деления, что приводит к постепенному уменьшению их численности. Тело нейрона состоит из ядра и цитоплазмы. В зависимости от типа нейронов меняется геометрическая форма тела, которая бывает круглая, овальная, пирамидальная и другая.

Цитоскелет, состоящий из микротрубочек и нейрофибриллов, обеспечивает опорную и трофическую функцию. Цитоскелет поддерживает форму нейрона, обеспечивает транспорт веществ и органелл. От тела ответвляются отростки – единичный аксон и множественные дендриты. Аксон нейрона почти не ветвится, иногда образует коллатеральные (обходные) сегменты. Концевые сегменты (окончания) разветвляются, называются терминали.

Терминали взаимосвязаны с окончаниями других нейронов и с клетками, образующими паренхиму (ткань) рабочих органов – мышц, желез. Количество дендритов варьируется от 1 до нескольких. Тонкие ответвления дендритов оканчиваются небольшими шипами, где сосредоточены терминали аксональных отростков многих тысяч других клеток. Дендриты воспринимают раздражения или потенциалы действия от других клеток и передают их по волокнам к телу своего нейрона.

Рост аксона зависит от особенностей строения и жизнедеятельности нейрона, который поддерживает функцию питания отростка. К примеру, если перерезать аксональный ствол, сегмент, связанный с телом, остается жизнеспособным и продолжает деятельность, участок, утративший связь с телом, отмирает. Аксоны образуют нервы, что предполагает сложную структурно-морфологическую организацию ЦНС.

Строение

Аксон – это длинный отросток нейрона, который обеспечивает взаимодействие между нервными клетками. Согласно анатомии, аксон ответвляется от холмика, находящегося на теле. Холмик аксона представляет собой структуру, где постсинаптический потенциал преобразуется в биоэлектрический сигнал. Чтобы в холмике происходила генерация биоэлектрических сигналов, необходима согласованная деятельность каналов –натриевых, кальциевых, нескольких типов калиевых.

Длина аксона у человека существенно варьируется в зависимости от вида нейрона, от которого отходит аксональная ось. Минимальная длина – около 1 миллиметра, максимальная – около 1,5 метров. Длина более 1 метра наблюдается в случаях, когда отросток отходит от спинного мозга в область конечностей. Диаметр аксональной оси также неодинаковый у разных типов клеток, равен около 1-20 микрон. Импульсы проходят быстрее по аксональным осям большего диаметра.

Размеры аксонального отростка нередко достигают 99% от общего объема нервной клетки, в структуру которой он входит. Аксон состоит из протоплазмы (аксоплазмы), где находятся тончайшие волокна, белковые нити – нейрофибриллы, из чего образован ствол аксонального ответвления. Согласно одной из теорий, нейрофибриллы – проводники питательных веществ. Аксональная протоплазма также содержит митохондрии и микротрубочки, которые представляют собой самые крупные элементы цитоскелета.

Диаметр микротрубочек составляет около 24 нанометров. Они обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ, в том числе поддерживают трофику аксональных отростков. Тело (перикарион) – источник протеинов и нейромедиаторов, распространяющихся по аксональной оси посредством микротрубочек, которые у аксона имеют направленную полярную ориентацию (в отличие от микротрубочек дендритов).

Положительно заряженные концы микротрубочек направлены к сегменту терминали, отрицательно заряженные концы – к телу. Строение аксона предполагает наличие оболочки. Аксон покрыт глиальным (миелиновым) слоем по всей длине, чем защищен от разрушающих внешних воздействий. Миелиновый слой в аксональных отростках периферического отдела сформирован клетками Шванна.

Миелиновая оболочка, покрывающая нервную ось, обеспечивает ее механическую прочность, электрохимическую изоляцию, трофику (питание). Миелиновый слой ускоряет проведение биоэлектрических сигналов. Нервы – пучки объединенных аксональных отростков, которые покрыты оболочкой из соединительной ткани и снабжены кровеносными сосудами.

Функции

Основная задача нейронов – переработка данных. С их помощью осуществляется получение, обработка, передача информации отделам нервной и других систем организма.

Если дендриты проводят сигналы по направлению к телу нервной клетки (перикариону), то аксональный отросток передает импульсы от перикариона к другим клеткам.

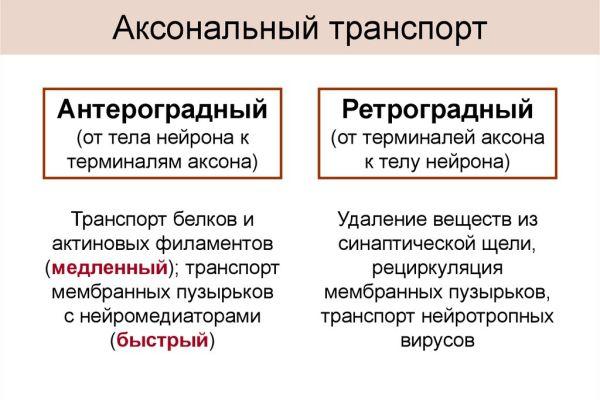

Основная функция аксонов – проведение импульсов в пределах нейрональной сети и к исполнительным органам. Аксональные ответвления относятся к первичным проводниковым путям в нервной системе. Вспомогательная функция – транспорт веществ. При помощи аксонального транспорта осуществляется движение белков, синтезированных в теле, нейромедиаторов, органелл. Многие вещества способны двигаться в обоих направлениях.

В периферических сегментах аксона в него могут проникать вирусы и токсичные вещества, которые перемещаясь к телу нервной клетки, повреждают ее. Аксональный транспорт зависит от количества энергии АТФ. Если энергетический уровень АТФ понижается больше, чем в 2 раза, происходит блокировка аксонального транспорта.

Функции аксона заключаются в передаче импульсов. При взаимодействии аксона с телом другого нейрона образуется аксосоматический контакт. Если аксон взаимодействует с дендритами других клеток возникает аксодендритический контакт. Взаимодействие с аксоном другой клетки приводит к образованию аксо-аксонального контакта, который редко происходит в нервной системе, поддерживает тормозные рефлекторные реакции.

Особенности регенерации нервной ткани

Нервные клетки почти полностью лишены способности к регенерации. Однако нервные клетки способны восстанавливать поврежденные или утраченные ответвления. Процесс регенерации аксона возможен, если тело сохраняет жизнеспособность, и на пути роста аксонального отростка отсутствуют препятствия. В ходе процесса регенерации отросток вновь прорастает к органу-мишени.

Восстановление нервной проводимости в мышцах с нарушенной иннервацией – один из критериев успешного лечения невропатий разного генеза. При невропатиях травматического генеза восстановление функций мышц происходит за счет регенерации ствола прерванного аксона и ремиелинизации отростка (восстановление миелиновой оболочки). Периферический отдел нервной системы обладает более высоким потенциалом регенерационных возможностей в сравнении с центральным отделом.

Восстановление иннервации в мышечной или кожной ткани происходит благодаря сохранившимся аксонам, которые начинают ускоренно разрастаться и ветвиться. Процесс ветвления аксонов в зоне перехватов Ранвье (периодические разрывы миелинового слоя) получил название «спрутинг». В результате происходит частичное или полное возобновление первичной иннервации.

В ходе экспериментов установлено, что близлежащие интактные (не вовлеченные в патологический процесс) аксоны выпускают нервные волокна, которые иннервируют участок мускулатуры или кожных покровов с нарушенной проводимостью нервных импульсов. Различают виды спрутинга – коллатеральный (обходной) и регенераторный (терминальный).

Регенераторный спрутинг начинается после устранения в нейронах ретроградных изменений, обусловленных аксонотомией (повреждением, рассечением нервной оси). Это связано с потребностью в продукции аппарата ядра нервной клетки, производящего протеины. Материал, необходимый для регенераторного спрутинга, продуцируется в теле и транспортируется по микротрубочкам по всей длине оси. Параллельно происходит процесс ремиелинизации осевого ствола.

Аксон – удлиненный отросток нервной клетки, обеспечивающий взаимодействие между структурными элементами мозговой ткани и связь ЦНС с исполнительными органами.

Просмотров: 2 336

-

Особенности строения и функции аксонов, аксонный транспорт.

Аксон

(греч.

ἀξον —

ось) — нейрит, осевой цилиндр, отросток

нервной клетки, по которому нервные

импульсы идут от тела клетки

(сомы) к иннервируемым органам и другим

нервным клеткам.

Нейрон состоит из

одного аксона, тела и нескольких

дендритов,

в зависимости от числа которых нервные

клетки делятся на униполярные, биполярные,

мультиполярные. Передача нервного

импульса происходит от дендритов (или

от тела клетки) к аксону, а затем

сгенерированный потенциал действия от

начального сегмента аксона передается

назад к дендритам . Если аксон в нервной

ткани соединяется с телом следующей

нервной клетки, такой контакт называется

аксо-соматическим, с дендритами —

аксо-дендритический, с другим аксоном —

аксо-аксональный (редкий тип соединения,

встречается в ЦНС).

В месте соединения

аксона с телом нейрона у наиболее крупных

пирамидных клеток 5-ого слоя коры

находится аксонный

холмик.

Ранее предполагалось, что здесь происходит

преобразование постсинаптического

потенциала нейрона в нервные импульсы,

но экспериментальные данные это не

подтвердили. Регистрация электрических

потенциалов выявила, что нервный импульс

генерируется в самом аксоне, а именно

в начальном сегменте на расстоянии ~50

мкм от тела нейрона. Для генерации

потенциала действия в начальном сегменте

аксона требуется повышенная концентрация

натриевых каналов (до ста раз по сравнению

с телом нейрона[3]).

Питание и рост

аксона зависят от тела нейрона: при

перерезке аксона его периферическая

часть отмирает, а центральная сохраняет

жизнеспособность. При диаметре в

несколько микронов

длина аксона может достигать у крупных

животных 1 метра и более (например,

аксоны, идущие от нейронов спинного

мозга

в конечности).

У многих животных (кальмаров,

рыб,

кольчатых

червей,

форонид,

ракообразных)

встречаются гигантские аксоны толщиной

в сотни мкм (у кальмаров — до 2—3 мм).

Обычно такие аксоны отвечают за проведение

сигналов к мышцам. обеспечивающим

«реакцию бегства» (втягивание в норку,

быстрое плавание и др.). При прочих равных

условиях с увеличением диаметра аксона

увеличивается скорость проведения по

нему нервных импульсов.

В протоплазме

аксона — аксоплазме — имеются

тончайшие волоконца — нейрофибриллы,

а также микротрубочки,

митохондрии

и агранулярная (гладкая) эндоплазматическая

сеть.

В зависимости от того, покрыты ли аксоны

миелиновой

(мякотной) оболочкой или лишены её, они

образуют мякотные или безмякотные

нервные

волокна.

Миелиновая оболочка

аксонов имеется только у позвоночных.

Её образуют «накручивающиеся» на аксон

специальные шванновские

клетки,

между которыми остаются свободные от

миелиновой оболочки участки —

перехваты

Ранвье.

Только на перехватах присутствуют

потенциал-зависимые натриевые каналы

и заново возникает потенциал

действия.

При этом нервный импульс распространяется

по миелинизированным волокнам ступенчато,

что в несколько раз повышает скорость

его распространения.

Концевые участки

аксона — терминали — ветвятся и

контактируют с другими нервными,

мышечными или железистыми клетками. На

конце аксона находится синаптическое

окончание —

концевой участок терминали, контактирующий

с клеткой-мишенью. Вместе с постсинаптической

мембраной клетки-мишени синаптическое

окончание образует синапс.

Через синапсы

передаётся возбуждение.

Специфическая

функция аксона — проведение потенциала

действия

от тела клетки к другим клеткам или

периферическим органам. Другая его

функция — аксонный

транспорт

веществ.

Помимо своей

специфической функции в качестве

проводника потенциалов

действия

аксон

является каналом для транспорта веществ.

Аксонный транспорт

— это перемещение веществ по аксону

. Белки, синтезированные в теле клетки,

синаптические

медиаторные вещества

и низкомолекулярные соединения

перемещаются по аксону вместе с клеточными

органеллами, в частности, митохондриями

. Для большинства веществ и органелл

обнаружен также транспорт в обратном

направлении. Вирусы

и токсины

могут проникать в аксон на его периферии

и перемещаться по нему. Аксонный транспорт

— активный процесс.

Аксонный транспорт

зависит от достаточного снабжения

энергией, при снижении уровня АТФ вдвое

аксонный транспорт блокируется, при

возобновлении доступа энергии —

возобновляется.

Белки цитоскелета

доставляются из тела клетки, двигаясь

по аксону со скоростью от 1 до 5 мм в

сутки. Это медленный

аксонный транспорт

(похожий на него транспорт имеется и в

дендритах). Многие ферменты и другие

белки цитозоля также переносятся при

помощи этого типа транспорта.

Нецитозольные

материалы, которые необходимы в синапсе,

такие как секретируемые белки и

мембраносвязанные молекулы, двигаются

по аксону с гораздо большей скоростью.

Эти вещества переносятся из места их

синтеза, эндоплазматического ретикулума,

к аппарату Гольджи, который часто

располагается у основания аксона. Затем

эти молекулы, упакованные в мембранные

пузырьки, переносятся вдоль

рельсов-микротрубочек путем быстрого

аксонного транспорта

со скоростью до 400 мм в сутки. Таким

образом по аксону транспортируются

митохондрии, различные белки, включая

нейропептиды (нейромедиаторы пептидной

природы), непептидные нейромедиаторы.

Транспорт материалов

от тела нейрона к синапсу называется

антероградным,

а в обратном направлении — ретроградным.

Транспорт по аксону

на большие расстояния происходит с

участием микротрубочек. Микротрубочки

в аксоне обладают присущей им полярностью

и ориентированны быстрорастущим

(плюс-)концом к синапсу, а медленнорастущим

(минус-) — к телу нейрона. Белки-моторы

аксонного транспорта принадлежат к

кинезиновому и динеиновому суперсемействам.

Кинезины являются,

в основном, плюс-концевыми моторными

белками, транспортирующими такие грузы,

как предшественники синаптических

везикул и мембранные органеллы. Этот

транспорт идет в направлению к синапсу

(антероградно). Цитоплазматические

динеины — это минус-концевые моторные

белки, транспортирующие нейротрофные

сигналы, эндосомы и другие грузы

ретроградно к телу нейрона. Ретроградный

транспорт осуществляется динеинами не

эксклюзивно: обнаружены несколько

кинезинов, перемещающихся в ретроградном

направлении.

-

Миенилизированные

и немиенилизированные волокна. Процесс

миелинизации.

Миелин

(в некоторых изданиях употребляется

некорректная теперь форма миэлин) —

вещество, образующее миелиновую

оболочку

нервных

волокон.

Миелиновая

оболочка —

электроизолирующая оболочка, покрывающая

аксоны

многих нейронов. Миелиновую оболочку

образуют глиальные клетки: в периферической

нервной системе — Шванновские

клетки,

в центральной нервной системе —

олигодендроциты.

Миелиновая оболочка формируется из

плоского выроста тела глиальной клетки,

многократно оборачивающего аксон

подобно изоляционной ленте. Цитоплазма

в выросте практически отсутствует, в

результате чего миелиновая оболочка

представляет собой, по сути, множество

слоёв клеточной мембраны.

Миелин прерывается

только в области перехватов Ранвье,

которые встречаются через правильные

промежутки длиной примерно 1 мм. В

связи с тем, что ионные токи не могут

проходить сквозь миелин, вход и выход

ионов осуществляется лишь в области

перехватов. Это ведёт к увеличению

скорости проведения нервного импульса.

Таким образом, по миелинизированным

волокнам импульс проводится приблизительно

в 5—10 раз быстрее, чем по немиелинизированным.

Безмиелиновые-

входят в состав вегетативной нервной

системы, содержат несколько осевых

цилиндров, при этом осевые цилиндры

могут покидать основное волокно и

переходить в смежное.

Безмиелиновые

нервные волокна находятся преимущественно

в составе вегетативной нервной системы.

Клетки олигодендроглии оболочек

безмиелиновых нервных волокон,

располагаясь плотно, образуют тяжи, в

которых на определенном расстоянии

друг от друга видны овальные ядра. В

нервных волокнах внутренних органов,

как правило, в таком тяже располагается

не один, а несколько (10-20) осевых цилиндров,

принадлежащих различным нейронам. Они

могут, покидая одно волокно, переходить

в смежное, такие волокна, содержащие

несколько осевых цилиндров, называются

волокнами кабельного типа. При электронной

микроскопии безмиелиновых нервных

волокон видно, что по мере погружения

осевых цилиндров в тяж леммоцитов

последние одевают их как муфтой.

Оболочки леммоцитов

при этом прогибаются, плотно охватывают

осевые цилиндры и, смыкаясь над ними,

образуют глубокие складки, на дне которых

и располагаются отдельные осевые

цилиндры. Сближенные в области складки

участки оболочки нейролеммоцита образуют

сдвоенную мембрану — мезаксон, на которой

как бы подвешен осевой цилиндр. Оболочки

нейролеммоцитов очень тонкие, поэтому

ни мезаксона, ни границ этих клеток под

световым микроскопом нельзя рассмотреть,

и оболочка безмиелиновых нервных волокон

в этих условиях выявляется как однородный

тяж цитоплазмы, «одевающий» осевые

цилиндры. С поверхности каждое нервное

волокно покрыто базальной мембраной.

-

Миелиновые

– более толстые, т.к. содержат миелин-

находятся внутри под оболочкой; входят

в состав соматической нервной системы.

Миелин через несколько участков резко

истончается, образуя таким образом

перехват. Он называется перехват Ранвье.

Отросток между перехватами называется

межузловой сигмент. Миелин на подобии

жира. -

Безмиелиновые-

входят в состав вегетативной нервной

системы, содержат несколько осевых

цилиндров, при этом осевые цилиндры

могут покидать основное волокно и

переходить в смежное.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

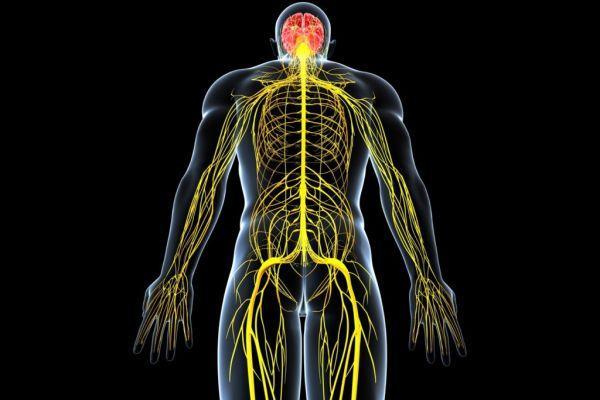

Нервная система выполняет ряд важных функций:

- обеспечивает связь организма с окружающим миром;

- управляет работой всех органов;

- координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.

Нервная ткань

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью. Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

Рис. (1). Нервная ткань

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

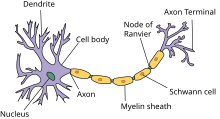

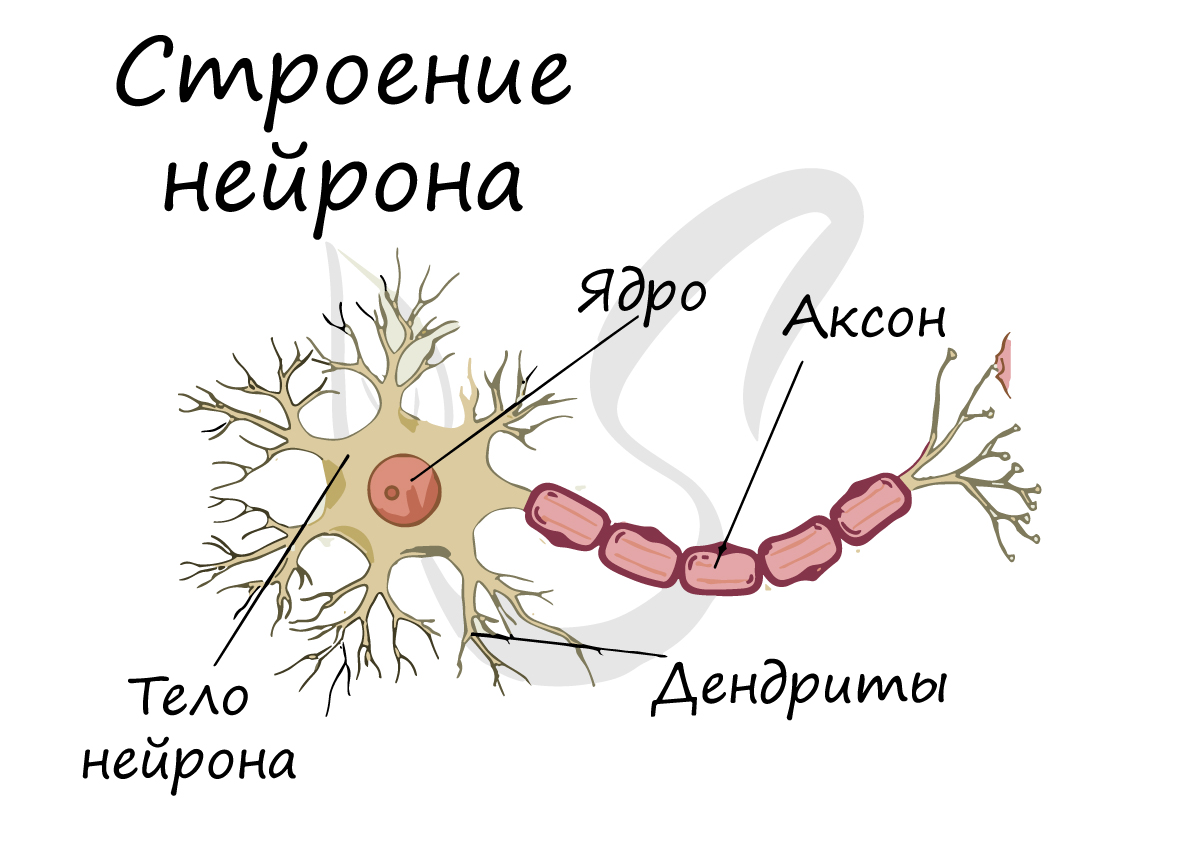

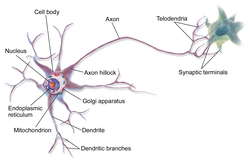

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

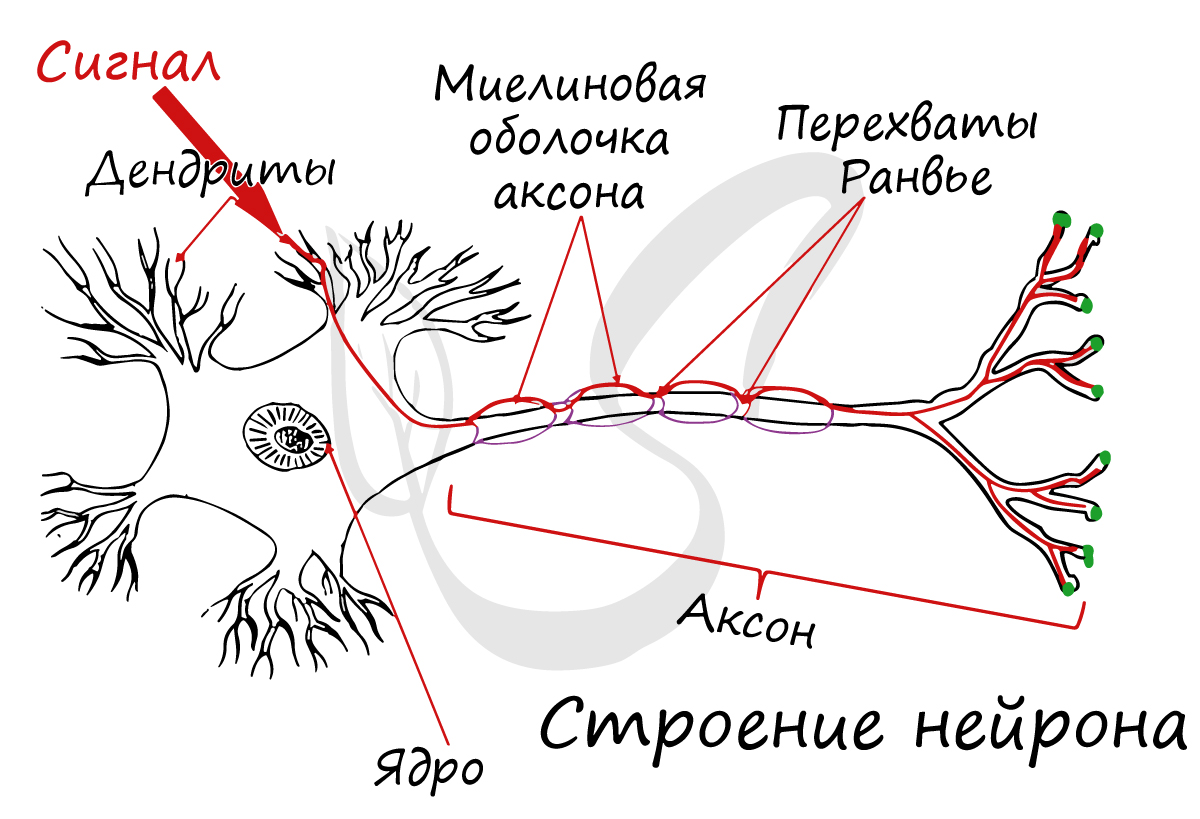

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

Рис. (2). Строение нейрона

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

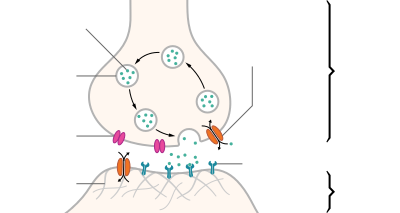

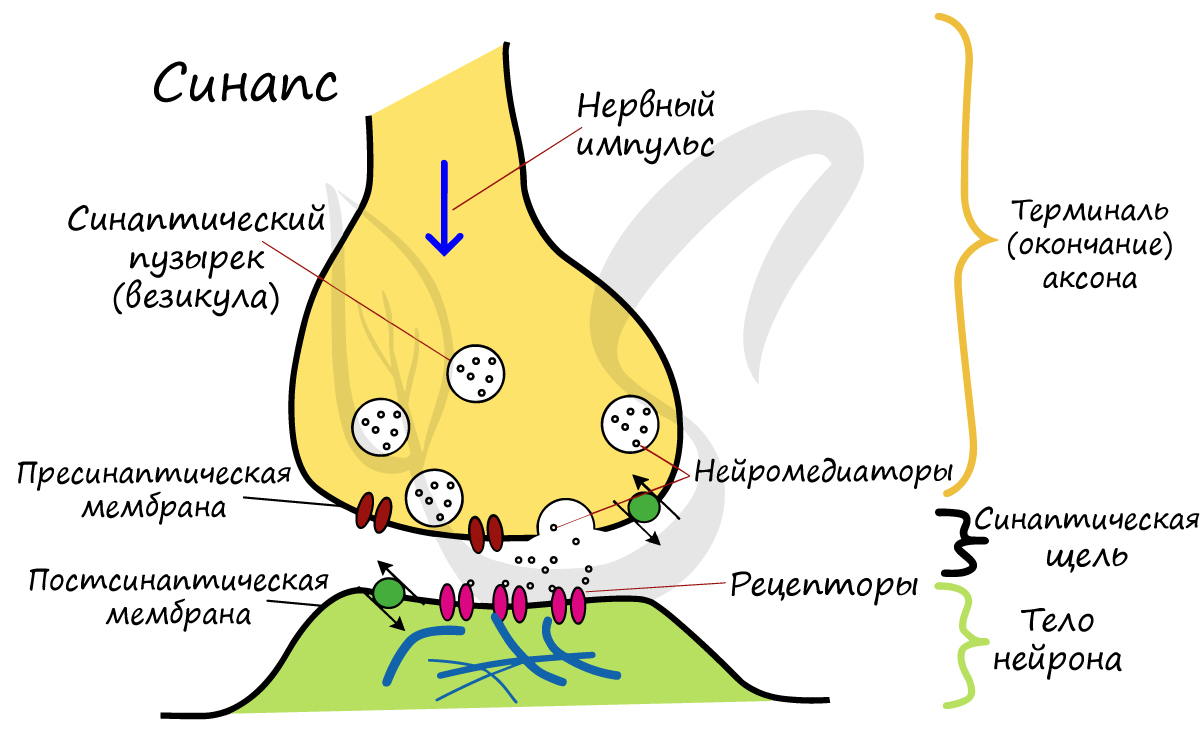

Передача нервных импульсов с одной клетки на другую происходит в синапсах.

Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой рабочего органа.

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

Рис. (3). Строение синапса

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

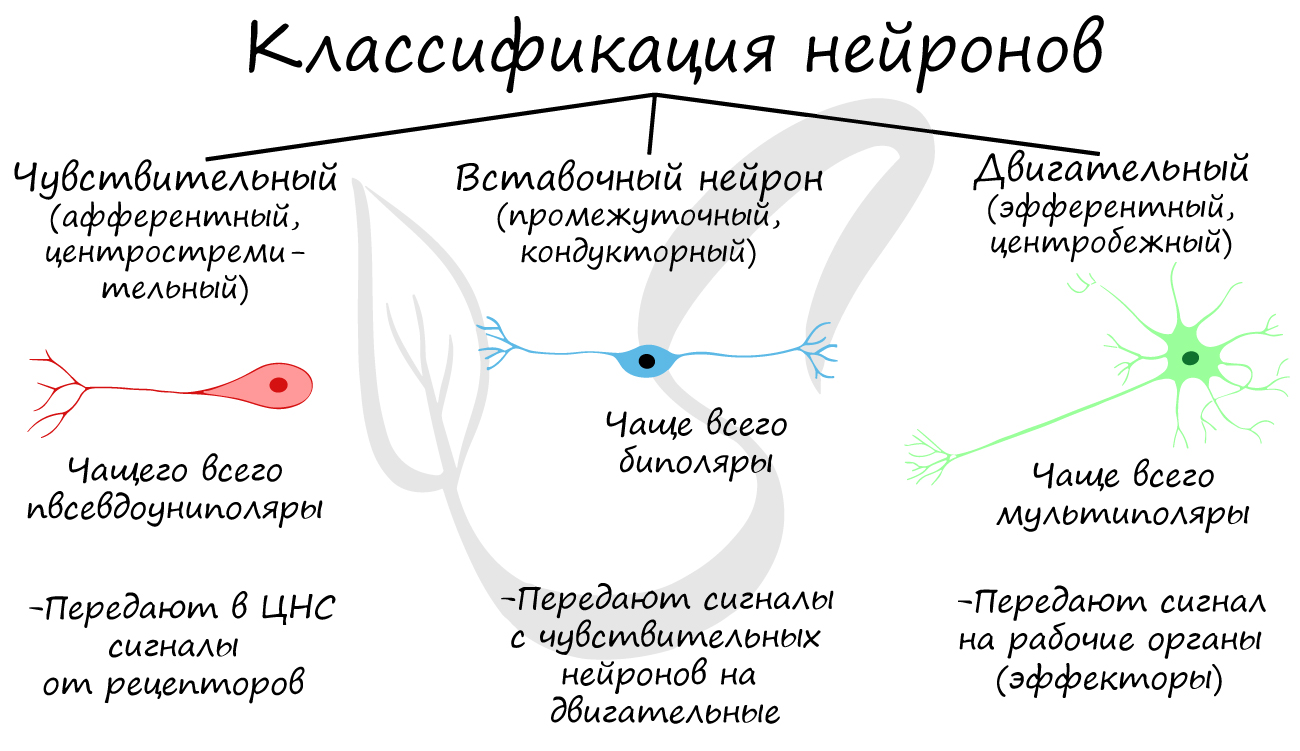

Нейроны различаются по своему строению и выполняемым функциям.

Рис. (4). Виды нейронов

По выполняемым функциям выделяют три типа нейронов.

Чувствительные (сенсорные) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные (моторные) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Скопление нейронов в головном или спинном мозге называют ядром.

Рис. (5). Типы нейронов и синапсы

Связь между органами и центральной нервной системой осуществляется через нервы.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Рис. (6). Нерв

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Нервы бывают чувствительные, двигательные и смешанные.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

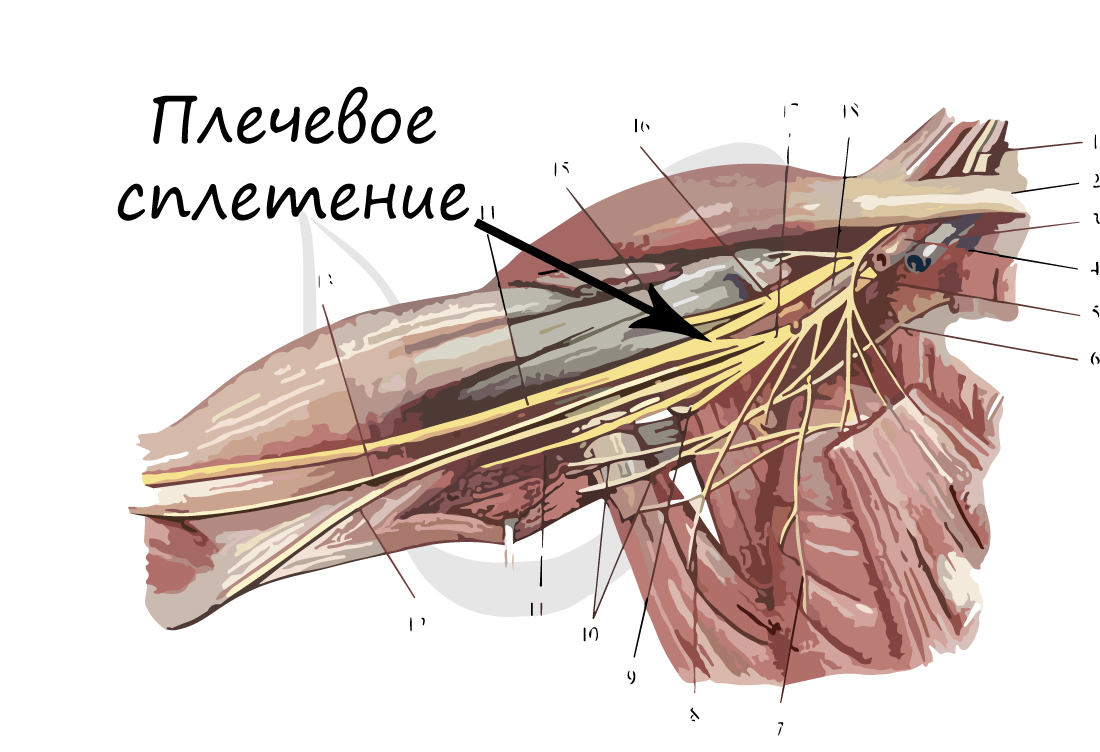

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Наиболее известное солнечное сплетение находится в брюшной полости.

Источники:

Рис. 1. Нервная ткань https://image.shutterstock.com/image-photo/mammalian-nervous-tissue-under-microscope-600w-74170234.jpg

Рис. 2. Строение нейрона https://image.shutterstock.com/image-vector/education-chart-biology-nerve-cell-600w-661087429.jpg

Рис. 3. Строение синапса https://image.shutterstock.com/image-illustration/gap-between-two-nerve-cells-600w-1284912691.jpg

Рис. 4. Виды нейронов https://image.shutterstock.com/image-illustration/different-kinds-neurons-scheme-structure-600w-138356969.jpg

Рис. 5. Типы нейронов и синапсы © ЯКласс

Рис. 6. Нерв https://image.shutterstock.com/image-illustration/nerve-structure-anatomy-600w-1041115012.jpg

Нервная ткань — основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — клетка с одним

длинным отростком — аксоном (греч. axis — ось), и одним/несколькими короткими — дендритами (греч. dendros — дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона — всегда дендрит, а длинный — всегда аксон, в корне неверно. С точки

зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит — отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон — отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio — принятие) — способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем — к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам — нейрону или эффекторному органу

В физиологии эффекторным (от лат. efferes — выносящий) органом часто называют исполнительный орган или орган-мишень воздействия (мышцы, железы). Орган-эффектор выполняет те или иные «приказы» ЦНС (центральной нервной системы) или эндокринных желёз

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему

мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

Миелиновая оболочка

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые — образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного

импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и,

когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта

болезнь — рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов — а значит,

происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов — перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto — скачу, прыгаю).

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

Вы уже убедились, насколько значимы нейроны, их высокая специализация приводит к возникновению особого окружения — нейроглии.

Нейроглия (глиальные клетки, глиоциты) — вспомогательная часть нервной системы, которая выполняет ряд важных функций:

- Опорная — поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio — возрождение) — в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe — питание) — с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная — леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная — изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость — ликвор (от лат. liquor — жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной

системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии — шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо

заметны перехваты Ранвье — участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

Классификация нейронов

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие — они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных

волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные — они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными

нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

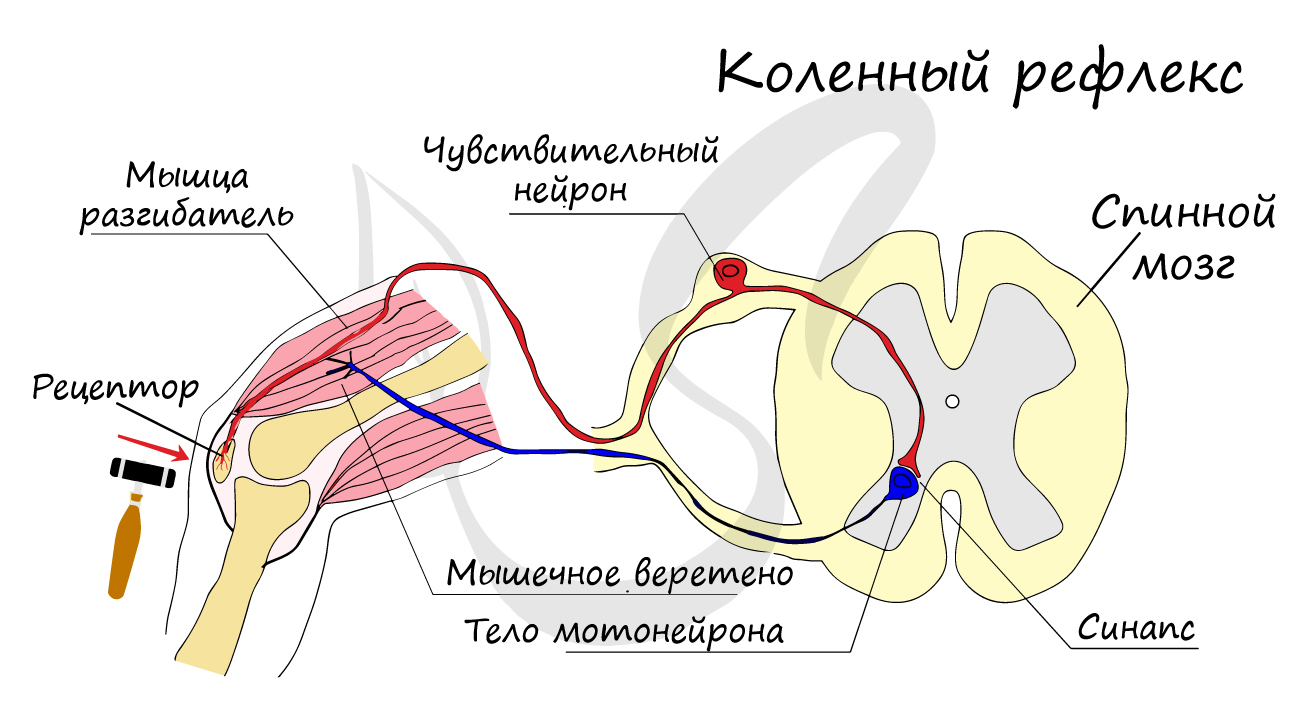

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны — они передают нервный импульс (возбуждение) на

эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов — коленный рефлекс (однако вставочного нейрона

на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

Синапс

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин — синапс (греч. sýnapsis — соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между

нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс «преобразуется» в химический: происходит выброс особых

веществ — нейромедиаторов (наиболее известный — ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с

нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают

сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс)

передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется

химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими

историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с

одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам,

в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой.

В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления

называют нервным узлом — или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных —

плечевое сплетение.

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения

чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом

движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет

невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

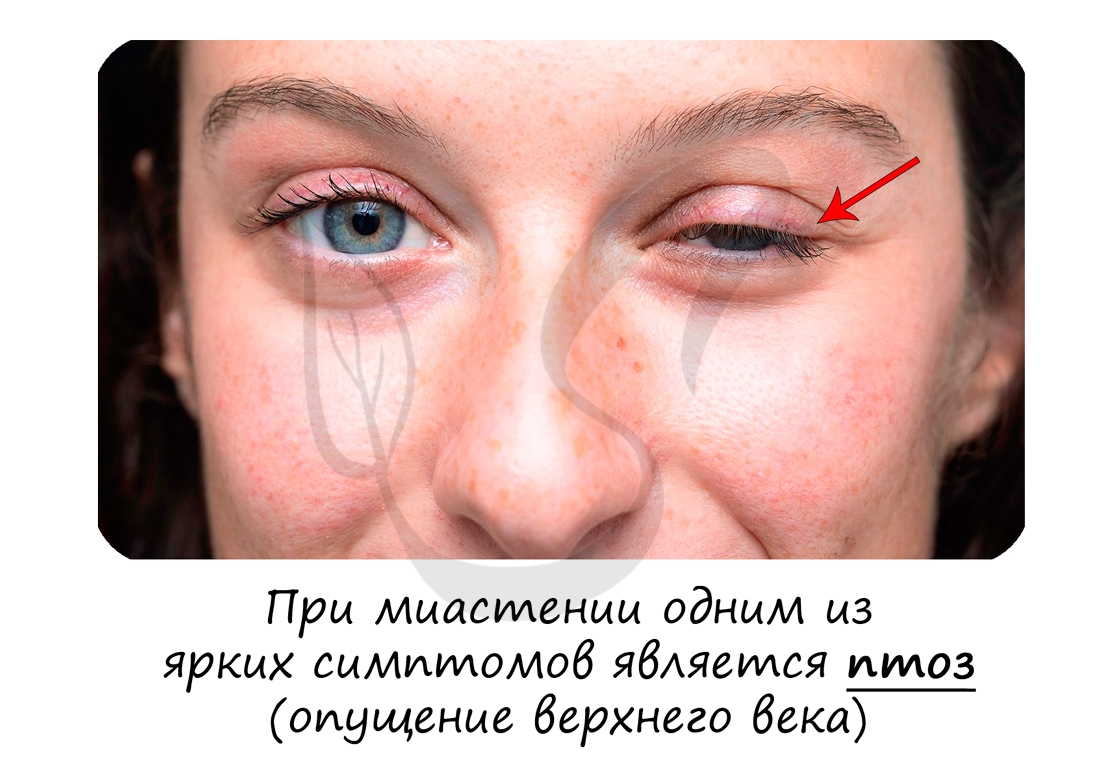

Существует тяжелое мышечное заболеванием — миастения (от др.-греч. μῦς — «мышца» и ἀσθένεια — «бессилие, слабость»), при

котором собственные антитела разрушают мотонейроны (двигательные нейроны).

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее,

становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом — опущение верхнего века.

Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Аксон в анатомии человека- это соединяющая нейронная структура. Она соединяет нервные клетки со всеми органами и тканями, обеспечивая тем самым обмен импульсов по всему телу.

Аксон (от греческого— ось) — мозговое волокно, длинный, вытянутый фрагмент мозговой клетки (нейрона), отросток или нейрит, участок, транслирующий электросигналы на дистанции от самой мозговой клетки (сомы).

Множеству клеток нервов присущ только один отросток; клетки в малом количестве вообще без нейтритов.

Аксон выглядит как вытянутый отросток конусообразной формы, продолжительность и окружность которого различна и зависит от размера мозговой клетки.

Несмотря на то, что аксоны отдельных клеток нервов короткие, как правило, они характеризуются весьма существенной длиной. К примеру, отростки двигательных спинномозговых нейронов, которые передают мышцы стопы, могут доходить в длину до 100 см. Основанием всех аксонов является небольшой фрагмент треугольной формы — холмик нейтрита, — ответвляющийся от самого тела нейрона. Внешний защитный слой аксона называется аксолемма (от греческого axon — ось + eilema — оболочка), а его внутренняя структура аксоплазма.

Соединения нейронов

Нервы, как отдельные объекты состоят из отростков нервных клеток — нейронов. Нейроны, подобно электропроводке проходят по всему человеческому телу.

- Основными составляющими нерва являются аксоны. Они представляют собой острые тонкие отростки нейронов, проводящие электрические импульсы от нейрона к нейрону, а также к другим внутренним органам;

- Дендриты — короткие отростки нейронов принимают сигналы, исходящие от других нейронов;

- С помощью синапсов отдельные нейроны особым образом коммутируют друг с другом;

- Благодаря биологическим веществам — медиатором, а также посредством химических соединений и с помощью электросигналов через синапс проходит сигнал;

- Дендриты принимают сигнал и транслируют его далее.

Определение

Мозговое вещество – высокоорганизованная структура, образованная нервными клетками, от которых отходят аксоны. Из нервных клеток состоит мозговая ткань. Аксон в переводе с греческого означает «ось» – это такой отросток, элемент мозгового вещества, который обеспечивает взаимодействие между клетками разного типа (нейроны, клетки иннервируемых органов), что ассоциируется с тонким, четким управлением работой органов и систем. Функции ткани ЦНС:

- Воспринимает раздражения, преобразуя их в импульсы.

- Поддерживает передачу импульсов от управляющих отделов мозга к исполнительным органам.

- Формирует ответную реакцию на раздражающее воздействие.

- Обеспечивает взаимодействие в работе систем и органов, поддерживает интеграцию структурных единиц организма.

- Обеспечивает взаимосвязь организма с внешней средой.

Согласно определению в биологии, аксон (англ. axon) – удлиненный отросток, по которому идут импульсы от тела нейрона к другим нервным клеткам и структурным элементам всех тканей организма. Мозговая ткань в период внутриутробного развития образуется из нервной пластины. Края пластинки прогибаются, что приводит к формированию валиков и желобка. В результате смыкания краев валиков возникает нервная трубка – основа ЦНС.

Дифференциация клеток, образующих трубку, приводит к появлению нейробластов и спонгиобластов. Первые служат основой для формирования нейронов, вторые – для образования нейроглии. Нейроны (анат.) – основные структурные элементы мозгового вещества. Они характеризуются отсутствием функции деления, что приводит к постепенному уменьшению их численности. Тело нейрона состоит из ядра и цитоплазмы. В зависимости от типа нейронов меняется геометрическая форма тела, которая бывает круглая, овальная, пирамидальная и другая.

Цитоскелет, состоящий из микротрубочек и нейрофибриллов, обеспечивает опорную и трофическую функцию. Цитоскелет поддерживает форму нейрона, обеспечивает транспорт веществ и органелл. От тела ответвляются отростки – единичный аксон и множественные дендриты. Аксон нейрона почти не ветвится, иногда образует коллатеральные (обходные) сегменты. Концевые сегменты (окончания) разветвляются, называются терминали.

Терминали взаимосвязаны с окончаниями других нейронов и с клетками, образующими паренхиму (ткань) рабочих органов – мышц, желез. Количество дендритов варьируется от 1 до нескольких. Тонкие ответвления дендритов оканчиваются небольшими шипами, где сосредоточены терминали аксональных отростков многих тысяч других клеток. Дендриты воспринимают раздражения или потенциалы действия от других клеток и передают их по волокнам к телу своего нейрона.

Рост аксона зависит от особенностей строения и жизнедеятельности нейрона, который поддерживает функцию питания отростка. К примеру, если перерезать аксональный ствол, сегмент, связанный с телом, остается жизнеспособным и продолжает деятельность, участок, утративший связь с телом, отмирает. Аксоны образуют нервы, что предполагает сложную структурно-морфологическую организацию ЦНС.

Периферическая нервная система

Во всем человеческом организме имеется около 90-100 млрд нейронов. Более 80 процентов нейронов расположены в спинном и головном мозге, а все остальные принадлежат периферической нервной системе.

Строение спинномозгового нерва:

- Центральная часть нерва — аксоны;

- Изолирующий покров аксонов — миелииновая оболочка;

- Пучок аксонов (нервный пучок);

- Оболочка, окружающая пучки нервных волокон — периневрий;

- Кровеносные сосуды.

К данной системе относятся 31 пара спинномозговых нервов и черепные нервы. Периферическая нервная система (ПНС) имеет основную роль в деле коммуникации центральной нервной системы с органами чувств и мускулатурой.

Свойства

По телу нейтрита проводится весьма активная обосторонняя транспортировка маленьких и больших молекул. Макромолекулы и органеллы, образовывающиеся в самом нейроне, бесперебойно перемещаются по этому отростку к его отделам. Активацией этого передвижения является вперед распространяющийся ток (транспорт). Этот электроток реализовывается тремя транспортами разной быстроты:

- Очень слабый ток (со скоростью некоторое количество мл в сутки) переносит белки и нити из мономеров актина.

- Ток со средней скоростью передвигает основные энергостанции организма, а быстрый ток (стремительность которого в 100 раз больше) перемещает малекулы, которые содержатся в пузырьках, требуемых для участка связи с другими клетками в момент перетрансляции сигнала.

- Параллельно с двигающим вперед током действует ретроградный ток (транспорт), который передвигает в обратном направлении (к самому нейрону) определенные молекулы, в том числе и материал, прихваченный при содействии эндоцитоза (включая вирусы и отравляющие соединения).

Данное явление применяют для исследования проекций нейронов, в этих целях используется окисление веществ при наличии перекиси или другого константного вещества, которое вводят в зону размещения синапсов и по истечении определенного времени отслеживают его распределение. Моторные белки, связанные с аксональным током, содержат молекулярные моторчики (динеин) перемещающие различные «грузы» от внешних границ клетки до ядра, характеризующийся АТФазным действием, находящийся в микротрубочках, и молекулярные моторы,(кинезин) перемещающие различные «грузы» от ядра к периферии клетки, формируя вперед распространяющийся ток в нейтрите.

Принадлежность питания и удлинения аксона к телу нейтрона несомненна: при иссечении аксона его периферический отдел отмирает, а начало остается жизнеспособным.

При окружности в малом количестве микронов общая длина отростка у больших животных может быть равна 100 см и более (к примеру, ответвления, направленные от спинномозговых нейронов в руки или ноги).

У большинства представителей беспозвоночного вида попадаются весьма крупные нейронные отростки окружностью в сотни мкм (у кальмаров — до 2—3 мм). Как правило подобные нейтриты отвечают за трансляцию импульсов к мышечной ткани, которая обеспечивает «сигнал к бегству» (вбирание в норку, скорое уплывание и др.). При иных схожих факторах с повышением окружности отростка прибавляется скорость трансляции по его телу нервных сигналов.

Строение

В содержимом материальном субстрате аксона — аксоплазме — находятся очень тонкие волоконца — нейрофибриллы, и кроме того микротрубочки, энергетические органоиды в форме гранулы, цитоплазматический ретикулум, обеспечивающий продуцирование и транспортировку липидов и углеводов. Существуют мякотные и безмякотные мозговые структуры:

- Мякотная (она же миелиновая или мислиновая) оболочка нейтритов есть исключительно у представителей позвоночного вида. Её формируют «наматывающиеся» на отросток особые леммоциты ( дополнительные клетки, сформированные вдоль нейтритов нервных структур периферии), посредине которых сохраняются незанятые мислиновой оболочкой места— пояса Ранвье. Лишь на данных участках находятся потенциал-зависимые натриевые каналы и вновь появляется потенциал активности. При этом мозговой сигнал продвигается по мислиновой структуре ступенчато, что в разы увеличивает скорость его трансляции. Быстрота передвижения импульса по нейтртим с мякотным слоем равна 100 метров в секунду.

- Безмякотные отростки меньше габаритами, чем нейтриты, обеспеченные мякотной оболочкой, что восполняет траты в быстроте трансляции сигнала в сопоставлении с мякотными ответвлениями.

На участке объединения аксона с телом самого нейрона у самых больших клеток в виде пирамид 5-й оболочки коры располагается аксонное возвышение. Не так давно существовала гипотеза о том, что именно в этом месте осуществляется превращение постсвязных возможностей нейрона в нервные сигналы, однако путем проведения экспериментов этот факт не доказан. Фиксация электрических возможностей определила, что нервный сигнал концентрируется в теле нейтрита, а точнее в стартовой зоне, удаленностью ~50 мкм от самой нервной клетки. В целях сохранения силы активности в стартовой зоне необходимо большое содержание натриевых проходов (до ста раз, касаемо самого нейрона).

Сенсорная функция[править | править код]

Различные сенсорные рецепторы возбуждаются различными типами волокон нерва. Proprioceptors возбуждены типом Ia, Ib и II сенсорными волокнами, механорецепторы — типом II и III сенсорными волокнами и типом nociceptors и thermoreceptors.

Сенсорные типы волокна

| Типы | Классификация | Диаметр | Миелин | Скорость проводимости | Связанные сенсорные рецепторы |

| Aα | 13-20 мкм | Yes | 80-120 m/s | Primary receptors of muscle spindle | |

| Ib | Aα | 13-20 мкм | Yes | 80-120 m/s | Golgi tendon organ |

| Aβ | 6-12 мкм | Yes | 33-75 m/s | Secondary receptors of muscle spindle All cutaneous mechanoreceptors | |

| III | 1-5 мкм | Thin | 3-30 m/s | Free nerve endings of touch and pressure Nociceptors of neospinothalamic tract Cold thermoreceptors | |

| IV | 0.2-1.5 мкм | No | 0.5-2.0 m/s | Nociceptors of paleospinothalamic tract Warmth receptors |

Отрывок, характеризующий Аксон

Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более. Выслушав его, Кутузов по французски сказал: – Vous ne pensez donc pas comme lesautres que nous sommes obliges de nous retirer? [Вы, стало быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?] – Au contraire, votre altesse, dans les affaires indecises c’est loujours le plus opiniatre qui reste victorieux, – отвечал Раевский, – et mon opinion… [Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение…] – Кайсаров! – крикнул Кутузов своего адъютанта. – Садись пиши приказ на завтрашний день. А ты, – обратился он к другому, – поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем. Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал. Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий. И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска. Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись. Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий. Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых. С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии трехсот шагов, но, несмотря на то, все люди полка находились под влиянием одного и того же настроения. Все люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Редко слышался между рядами говор, но говор этот замолкал всякий раз, как слышался попавший удар и крик: «Носилки!» Большую часть времени люди полка по приказанию начальства сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по новому подвертки и переобувался. Некоторые строили домики из калмыжек пашни или плели плетеночки из соломы жнивья. Все казались вполне погружены в эти занятия. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных, житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила постромку. «Эй, пристяжную то!.. Выправь! Упадет… Эх, не видят!.. – по всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, бог знает откуда взявшись, озабоченной рысцой выбежала перед ряды и вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более восьми часов стояли без еды и без дела под непроходящим ужасом смерти, и бледные и нахмуренные лица все более бледнели и хмурились.

Рост и развитие аксона[править | править код]

Нейрон

Рост аксонов происходит через их окружающую среду, в виде конуса роста, который находится в наконечнике аксона. Конус роста имеет широкий лист как расширение, названное lamellipodia, которое содержат выпячивания, названные filopodia. Filopodia — механизм, представляющий процесс придержки поверхностей. Он анализирует ближайшую окружающую среду. Актин играет главную роль в подвижности этой системы. Окружающие среды с высокими уровнями молекул прилипания ячейки или «КУЛАКА» создают идеальную окружающую среду для аксонального роста. Это, кажется, обеспечивает «липкую» поверхность для аксонов, для раста вперед. Примеры КУЛАКА, определенного для нервных систем включают: N-КУЛАК, neuroglial КУЛАК или NgCAM, ПОМЕТЬТЕ 1, МЭГ, и DCC, все из которых — часть суперсемьи иммуноглобулина. Другой набор молекул звонковый, внеклеточные матричные молекулы прилипания также обеспечивают липкое основание для аксонов, чтобы расти вперед. Примеры этих молекул включают laminin, fibronectin, tenascin, и perlecan. Некоторые из них — поверхность, привязанная к ячейкам и таким образом действуют, как короткие аттрактанты диапазона или repellents. Другие — difusible лиганды и таким образом могут долго сохранять эффекты диапазона.

Ячейки звонковые, ячейки указательного столба помогают в руководстве ростом аксона нейронала. Эти ячейки — типично другой, иногда незрелый, нейроны.

| Axon | |

|---|---|

An axon of a multipolar neuron |

|

| Identifiers | |

| MeSH | D001369 |

| FMA | 67308 |

| Anatomical terminology

[edit on Wikidata] |

An axon (from Greek ἄξων áxōn, axis), or nerve fiber (or nerve fibre: see spelling differences), is a long, slender projection of a nerve cell, or neuron, in vertebrates, that typically conducts electrical impulses known as action potentials away from the nerve cell body. The function of the axon is to transmit information to different neurons, muscles, and glands. In certain sensory neurons (pseudounipolar neurons), such as those for touch and warmth, the axons are called afferent nerve fibers and the electrical impulse travels along these from the periphery to the cell body and from the cell body to the spinal cord along another branch of the same axon. Axon dysfunction can be the cause of many inherited and acquired neurological disorders that affect both the peripheral and central neurons. Nerve fibers are classed into three types – group A nerve fibers, group B nerve fibers, and group C nerve fibers. Groups A and B are myelinated, and group C are unmyelinated. These groups include both sensory fibers and motor fibers. Another classification groups only the sensory fibers as Type I, Type II, Type III, and Type IV.

An axon is one of two types of cytoplasmic protrusions from the cell body of a neuron; the other type is a dendrite. Axons are distinguished from dendrites by several features, including shape (dendrites often taper while axons usually maintain a constant radius), length (dendrites are restricted to a small region around the cell body while axons can be much longer), and function (dendrites receive signals whereas axons transmit them). Some types of neurons have no axon and transmit signals from their dendrites. In some species, axons can emanate from dendrites known as axon-carrying dendrites.[1] No neuron ever has more than one axon; however in invertebrates such as insects or leeches the axon sometimes consists of several regions that function more or less independently of each other.[2]

Axons are covered by a membrane known as an axolemma; the cytoplasm of an axon is called axoplasm. Most axons branch, in some cases very profusely. The end branches of an axon are called telodendria. The swollen end of a telodendron is known as the axon terminal which joins the dendron or cell body of another neuron forming a synaptic connection. Axons make contact with other cells – usually other neurons but sometimes muscle or gland cells – at junctions called synapses. In some circumstances, the axon of one neuron may form a synapse with the dendrites of the same neuron, resulting in an autapse. At a synapse, the membrane of the axon closely adjoins the membrane of the target cell, and special molecular structures serve to transmit electrical or electrochemical signals across the gap. Some synaptic junctions appear along the length of an axon as it extends; these are called en passant («in passing») synapses and can be in the hundreds or even the thousands along one axon.[3] Other synapses appear as terminals at the ends of axonal branches.

A single axon, with all its branches taken together, can innervate multiple parts of the brain and generate thousands of synaptic terminals. A bundle of axons make a nerve tract in the central nervous system,[4] and a fascicle in the peripheral nervous system. In placental mammals the largest white matter tract in the brain is the corpus callosum, formed of some 200 million axons in the human brain.[4]

Anatomy[edit]

A typical myelinated axon

Axons are the primary transmission lines of the nervous system, and as bundles they form nerves. Some axons can extend up to one meter or more while others extend as little as one millimeter. The longest axons in the human body are those of the sciatic nerve, which run from the base of the spinal cord to the big toe of each foot. The diameter of axons is also variable. Most individual axons are microscopic in diameter (typically about one micrometer (µm) across). The largest mammalian axons can reach a diameter of up to 20 µm. The squid giant axon, which is specialized to conduct signals very rapidly, is close to 1 millimeter in diameter, the size of a small pencil lead. The numbers of axonal telodendria (the branching structures at the end of the axon) can also differ from one nerve fiber to the next. Axons in the central nervous system (CNS) typically show multiple telodendria, with many synaptic end points. In comparison, the cerebellar granule cell axon is characterized by a single T-shaped branch node from which two parallel fibers extend. Elaborate branching allows for the simultaneous transmission of messages to a large number of target neurons within a single region of the brain.

There are two types of axons in the nervous system: myelinated and unmyelinated axons.[5] Myelin is a layer of a fatty insulating substance, which is formed by two types of glial cells: Schwann cells and oligodendrocytes. In the peripheral nervous system Schwann cells form the myelin sheath of a myelinated axon. Oligodendrocytes form the insulating myelin in the CNS. Along myelinated nerve fibers, gaps in the myelin sheath known as nodes of Ranvier occur at evenly spaced intervals. The myelination enables an especially rapid mode of electrical impulse propagation called saltatory conduction.

The myelinated axons from the cortical neurons form the bulk of the neural tissue called white matter in the brain. The myelin gives the white appearance to the tissue in contrast to the grey matter of the cerebral cortex which contains the neuronal cell bodies. A similar arrangement is seen in the cerebellum. Bundles of myelinated axons make up the nerve tracts in the CNS. Where these tracts cross the midline of the brain to connect opposite regions they are called commissures. The largest of these is the corpus callosum that connects the two cerebral hemispheres, and this has around 20 million axons.[4]

The structure of a neuron is seen to consist of two separate functional regions, or compartments – the cell body together with the dendrites as one region, and the axonal region as the other.

Axonal region[edit]

The axonal region or compartment, includes the axon hillock, the initial segment, the rest of the axon, and the axon telodendria, and axon terminals. It also includes the myelin sheath. The Nissl bodies that produce the neuronal proteins are absent in the axonal region.[3] Proteins needed for the growth of the axon, and the removal of waste materials, need a framework for transport. This axonal transport is provided for in the axoplasm by arrangements of microtubules and intermediate filaments known as neurofilaments.

Axon hillock[edit]

Detail showing microtubules at axon hillock and initial segment.

The axon hillock is the area formed from the cell body of the neuron as it extends to become the axon. It precedes the initial segment. The received action potentials that are summed in the neuron are transmitted to the axon hillock for the generation of an action potential from the initial segment.

Axonal initial segment[edit]

The axonal initial segment (AIS) is a structurally and functionally separate microdomain of the axon.[6][7] One function of the initial segment is to separate the main part of an axon from the rest of the neuron; another function is to help initiate action potentials.[8] Both of these functions support neuron cell polarity, in which dendrites (and, in some cases the soma) of a neuron receive input signals at the basal region, and at the apical region the neuron’s axon provides output signals.[9]

The axon initial segment is unmyelinated and contains a specialized complex of proteins. It is between approximately 20 and 60 µm in length and functions as the site of action potential initiation.[10][11] Both the position on the axon and the length of the AIS can change showing a degree of plasticity that can fine-tune the neuronal output.[10][12] A longer AIS is associated with a greater excitability.[12] Plasticity is also seen in the ability of the AIS to change its distribution and to maintain the activity of neural circuitry at a constant level.[13]

The AIS is highly specialized for the fast conduction of nerve impulses. This is achieved by a high concentration of voltage-gated sodium channels in the initial segment where the action potential is initiated.[13] The ion channels are accompanied by a high number of cell adhesion molecules and scaffolding proteins that anchor them to the cytoskeleton.[10] Interactions with ankyrin G are important as it is the major organizer in the AIS.[10]

Axonal transport[edit]

The axoplasm is the equivalent of cytoplasm in the cell. Microtubules form in the axoplasm at the axon hillock. They are arranged along the length of the axon, in overlapping sections, and all point in the same direction – towards the axon terminals.[14] This is noted by the positive endings of the microtubules. This overlapping arrangement provides the routes for the transport of different materials from the cell body.[14] Studies on the axoplasm has shown the movement of numerous vesicles of all sizes to be seen along cytoskeletal filaments – the microtubules, and neurofilaments, in both directions between the axon and its terminals and the cell body.

Outgoing anterograde transport from the cell body along the axon, carries mitochondria and membrane proteins needed for growth to the axon terminal. Ingoing retrograde transport carries cell waste materials from the axon terminal to the cell body.[15] Outgoing and ingoing tracks use different sets of motor proteins.[14] Outgoing transport is provided by kinesin, and ingoing return traffic is provided by dynein. Dynein is minus-end directed.[15] There are many forms of kinesin and dynein motor proteins, and each is thought to carry a different cargo.[14] The studies on transport in the axon led to the naming of kinesin.[14]

Myelination[edit]

TEM of a myelinated axon in cross-section.

In the nervous system, axons may be myelinated, or unmyelinated. This is the provision of an insulating layer, called a myelin sheath. The myelin membrane is unique in its relatively high lipid to protein ratio.[16]

In the peripheral nervous system axons are myelinated by glial cells known as Schwann cells. In the central nervous system the myelin sheath is provided by another type of glial cell, the oligodendrocyte. Schwann cells myelinate a single axon. An oligodendrocyte can myelinate up to 50 axons.[17]

The composition of myelin is different in the two types. In the CNS the major myelin protein is proteolipid protein, and in the PNS it is myelin basic protein.

Nodes of Ranvier[edit]

Nodes of Ranvier (also known as myelin sheath gaps) are short unmyelinated segments of a myelinated axon, which are found periodically interspersed between segments of the myelin sheath. Therefore, at the point of the node of Ranvier, the axon is reduced in diameter.[18] These nodes are areas where action potentials can be generated. In saltatory conduction, electrical currents produced at each node of Ranvier are conducted with little attenuation to the next node in line, where they remain strong enough to generate another action potential. Thus in a myelinated axon, action potentials effectively «jump» from node to node, bypassing the myelinated stretches in between, resulting in a propagation speed much faster than even the fastest unmyelinated axon can sustain.

Axon terminals[edit]

An axon can divide into many branches called telodendria (Greek for ‘end of tree’). At the end of each telodendron is an axon terminal (also called a synaptic bouton, or terminal bouton). Axon terminals contain synaptic vesicles that store the neurotransmitter for release at the synapse. This makes multiple synaptic connections with other neurons possible. Sometimes the axon of a neuron may synapse onto dendrites of the same neuron, when it is known as an autapse.

Action potentials[edit]

| Structure of a typical chemical synapse |

|---|

|

Postsynaptic Voltage- Synaptic Neurotransmitter Receptor Neurotransmitter Axon terminal Synaptic cleft Dendrite |

Most axons carry signals in the form of action potentials, which are discrete electrochemical impulses that travel rapidly along an axon, starting at the cell body and terminating at points where the axon makes synaptic contact with target cells. The defining characteristic of an action potential is that it is «all-or-nothing» – every action potential that an axon generates has essentially the same size and shape. This all-or-nothing characteristic allows action potentials to be transmitted from one end of a long axon to the other without any reduction in size. There are, however, some types of neurons with short axons that carry graded electrochemical signals, of variable amplitude.

When an action potential reaches a presynaptic terminal, it activates the synaptic transmission process. The first step is rapid opening of calcium ion channels in the membrane of the axon, allowing calcium ions to flow inward across the membrane. The resulting increase in intracellular calcium concentration causes synaptic vesicles (tiny containers enclosed by a lipid membrane) filled with a neurotransmitter chemical to fuse with the axon’s membrane and empty their contents into the extracellular space. The neurotransmitter is released from the presynaptic nerve through exocytosis. The neurotransmitter chemical then diffuses across to receptors located on the membrane of the target cell. The neurotransmitter binds to these receptors and activates them. Depending on the type of receptors that are activated, the effect on the target cell can be to excite the target cell, inhibit it, or alter its metabolism in some way. This entire sequence of events often takes place in less than a thousandth of a second. Afterward, inside the presynaptic terminal, a new set of vesicles is moved into position next to the membrane, ready to be released when the next action potential arrives. The action potential is the final electrical step in the integration of synaptic messages at the scale of the neuron.[5]

(A) pyramidal cell, interneuron, and short durationwaveform (Axon), overlay of the three average waveforms;

(B) Average and standard error of peak-trough time for pyramidal cells interneurons, and putative axons;

(C) Scatter plot of signal to noise ratios for individual units againstpeak-trough time for axons, pyramidal cells (PYR) and interneurons (INT).

Extracellular recordings of action potential propagation in axons has been demonstrated in freely moving animals. While extracellular somatic action potentials have been used to study cellular activity in freely moving animals such as place cells, axonal activity in both white and gray matter can also be recorded. Extracellular recordings of axon action potential propagation is distinct from somatic action potentials in three ways: 1. The signal has a shorter peak-trough duration (~150μs) than of pyramidal cells (~500μs) or interneurons (~250μs). 2. The voltage change is triphasic. 3. Activity recorded on a tetrode is seen on only one of the four recording wires. In recordings from freely moving rats, axonal signals have been isolated in white matter tracts including the alveus and the corpus callosum as well hippocampal gray matter.[19]

In fact, the generation of action potentials in vivo is sequential in nature, and these sequential spikes constitute the digital codes in the neurons. Although previous studies indicate an axonal origin of a single spike evoked by short-term pulses, physiological signals in vivo trigger the initiation of sequential spikes at the cell bodies of the neurons.[20][21]

In addition to propagating action potentials to axonal terminals, the axon is able to amplify the action potentials, which makes sure a secure propagation of sequential action potentials toward the axonal terminal. In terms of molecular mechanisms, voltage-gated sodium channels in the axons possess lower threshold and shorter refractory period in response to short-term pulses.[22]

Development and growth[edit]

Development[edit]

The development of the axon to its target, is one of the six major stages in the overall development of the nervous system.[23] Studies done on cultured hippocampal neurons suggest that neurons initially produce multiple neurites that are equivalent, yet only one of these neurites is destined to become the axon.[24] It is unclear whether axon specification precedes axon elongation or vice versa,[25] although recent evidence points to the latter. If an axon that is not fully developed is cut, the polarity can change and other neurites can potentially become the axon. This alteration of polarity only occurs when the axon is cut at least 10 μm shorter than the other neurites. After the incision is made, the longest neurite will become the future axon and all the other neurites, including the original axon, will turn into dendrites.[26] Imposing an external force on a neurite, causing it to elongate, will make it become an axon.[27] Nonetheless, axonal development is achieved through a complex interplay between extracellular signaling, intracellular signaling and cytoskeletal dynamics.

[edit]

The extracellular signals that propagate through the extracellular matrix surrounding neurons play a prominent role in axonal development.[28] These signaling molecules include proteins, neurotrophic factors, and extracellular matrix and adhesion molecules.

Netrin (also known as UNC-6) a secreted protein, functions in axon formation. When the UNC-5 netrin receptor is mutated, several neurites are irregularly projected out of neurons and finally a single axon is extended anteriorly.[29][30][31][32] The neurotrophic factors – nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin-3 (NTF3) are also involved in axon development and bind to Trk receptors.[33]

The ganglioside-converting enzyme plasma membrane ganglioside sialidase (PMGS), which is involved in the activation of TrkA at the tip of neutrites, is required for the elongation of axons. PMGS asymmetrically distributes to the tip of the neurite that is destined to become the future axon.[34]

Intracellular signaling[edit]

During axonal development, the activity of PI3K is increased at the tip of destined axon. Disrupting the activity of PI3K inhibits axonal development. Activation of PI3K results in the production of phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate (PtdIns) which can cause significant elongation of a neurite, converting it into an axon. As such, the overexpression of phosphatases that dephosphorylate PtdIns leads into the failure of polarization.[28]

Cytoskeletal dynamics[edit]

The neurite with the lowest actin filament content will become the axon. PGMS concentration and f-actin content are inversely correlated; when PGMS becomes enriched at the tip of a neurite, its f-actin content is substantially decreased.[34] In addition, exposure to actin-depolimerizing drugs and toxin B (which inactivates Rho-signaling) causes the formation of multiple axons. Consequently, the interruption of the actin network in a growth cone will promote its neurite to become the axon.[35]

Growth[edit]

Axon of nine-day-old mouse with growth cone visible

Growing axons move through their environment via the growth cone, which is at the tip of the axon. The growth cone has a broad sheet-like extension called a lamellipodium which contain protrusions called filopodia. The filopodia are the mechanism by which the entire process adheres to surfaces and explores the surrounding environment. Actin plays a major role in the mobility of this system. Environments with high levels of cell adhesion molecules (CAMs) create an ideal environment for axonal growth. This seems to provide a «sticky» surface for axons to grow along. Examples of CAMs specific to neural systems include N-CAM, TAG-1 – an axonal glycoprotein[36] – and MAG, all of which are part of the immunoglobulin superfamily. Another set of molecules called extracellular matrix-adhesion molecules also provide a sticky substrate for axons to grow along. Examples of these molecules include laminin, fibronectin, tenascin, and perlecan. Some of these are surface bound to cells and thus act as short range attractants or repellents. Others are difusible ligands and thus can have long range effects.

Cells called guidepost cells assist in the guidance of neuronal axon growth. These cells that help axon guidance, are typically other neurons that are sometimes immature. When the axon has completed its growth at its connection to the target, the diameter of the axon can increase by up to five times, depending on the speed of conduction required.[37]

It has also been discovered through research that if the axons of a neuron were damaged, as long as the soma (the cell body of a neuron) is not damaged, the axons would regenerate and remake the synaptic connections with neurons with the help of guidepost cells. This is also referred to as neuroregeneration.[38]

Nogo-A is a type of neurite outgrowth inhibitory component that is present in the central nervous system myelin membranes (found in an axon). It has a crucial role in restricting axonal regeneration in adult mammalian central nervous system. In recent studies, if Nogo-A is blocked and neutralized, it is possible to induce long-distance axonal regeneration which leads to enhancement of functional recovery in rats and mouse spinal cord. This has yet to be done on humans.[39] A recent study has also found that macrophages activated through a specific inflammatory pathway activated by the Dectin-1 receptor are capable of promoting axon recovery, also however causing neurotoxicity in the neuron.[40]

Length regulation[edit]

Axons vary largely in length from a few micrometers up to meters in some animals. This emphasizes that there must be a cellular length regulation mechanism allowing the neurons both to sense the length of their axons and to control their growth accordingly. It was discovered that motor proteins play an important role in regulating the length of axons.[41] Based on this observation, researchers developed an explicit model for axonal growth describing how motor proteins could affect the axon length on the molecular level.[42][43][44][45] These studies suggest that motor proteins carry signaling molecules from the soma to the growth cone and vice versa whose concentration oscillates in time with a length-dependent frequency.

Classification[edit]

The axons of neurons in the human peripheral nervous system can be classified based on their physical features and signal conduction properties. Axons were known to have different thicknesses (from 0.1 to 20 µm)[3] and these differences were thought to relate to the speed at which an action potential could travel along the axon – its conductance velocity. Erlanger and Gasser proved this hypothesis, and identified several types of nerve fiber, establishing a relationship between the diameter of an axon and its nerve conduction velocity. They published their findings in 1941 giving the first classification of axons.

Axons are classified in two systems. The first one introduced by Erlanger and Gasser, grouped the fibers into three main groups using the letters A, B, and C. These groups, group A, group B, and group C include both the sensory fibers (afferents) and the motor fibers (efferents). The first group A, was subdivided into alpha, beta, gamma, and delta fibers – Aα, Aβ, Aγ, and Aδ. The motor neurons of the different motor fibers, were the lower motor neurons – alpha motor neuron, beta motor neuron, and gamma motor neuron having the Aα, Aβ, and Aγ nerve fibers, respectively.

Later findings by other researchers identified two groups of Aa fibers that were sensory fibers. These were then introduced into a system that only included sensory fibers (though some of these were mixed nerves and were also motor fibers). This system refers to the sensory groups as Types and uses Roman numerals: Type Ia, Type Ib, Type II, Type III, and Type IV.

Motor[edit]

Lower motor neurons have two kind of fibers:

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin | Conduction velocity (meters/second) |

Associated muscle fibers |

|---|---|---|---|---|---|

| Alpha (α) motor neuron | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Extrafusal muscle fibers |

| Beta (β) motor neuron | Aβ | ||||

| Gamma (γ) motor neuron | Aγ | 5-8 | Yes | 4–24[46][47] | Intrafusal muscle fibers |

Sensory[edit]

Different sensory receptors innervate different types of nerve fibers. Proprioceptors are innervated by type Ia, Ib and II sensory fibers, mechanoreceptors by type II and III sensory fibers and nociceptors and thermoreceptors by type III and IV sensory fibers.

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin | Conduction velocity (m/s) |

Associated sensory receptors | Proprioceptors | Mechanoceptors | Nociceptors and thermoreceptors |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ia | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Primary receptors of muscle spindle (annulospiral ending) | ✔ | ||

| Ib | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Golgi tendon organ | |||

| II | Aβ | 6–12 | Yes | 33–75 | Secondary receptors of muscle spindle (flower-spray ending). All cutaneous mechanoreceptors |

✔ | ||

| III | Aδ | 1–5 | Thin | 3–30 | Free nerve endings of touch and pressure Nociceptors of lateral spinothalamic tract Cold thermoreceptors |

✔ | ||

| IV | C | 0.2–1.5 | No | 0.5–2.0 | Nociceptors of anterior spinothalamic tract Warmth receptors |

Autonomic[edit]

The autonomic nervous system has two kinds of peripheral fibers:

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin[48] | Conduction velocity (m/s) |

|---|---|---|---|---|

| preganglionic fibers | B | 1–5 | Yes | 3–15 |

| postganglionic fibers | C | 0.2–1.5 | No | 0.5–2.0 |

Clinical significance[edit]

In order of degree of severity, injury to a nerve can be described as neurapraxia, axonotmesis, or neurotmesis.