Справочный материал по Физиологии.

Глава 5 – Физиология нейронов.

Нервная система состоит из

двух типов клеток — нервных (нейроны)

и глиальных (нейроглия). К нейроглии

относятся астроциты, микроглия,

миелинобразующие клетки (олигодендроциты

ЦНС и шванновские

клетки периферических нервов). По

отношению к нейронам глиоциты выполняют

трофическую, опорную и изолирующую

(электрический изолятор) функции.

Нейрон — основная структурно-функциональная

единица нервной системы. Число нейронов

в мозге человека превышает 100109.

Основная функция нейронов — генерация,

передача и интеграция нервных импульсов.

Нейроны

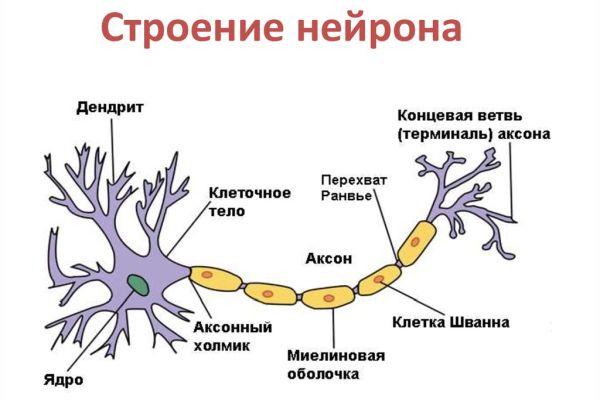

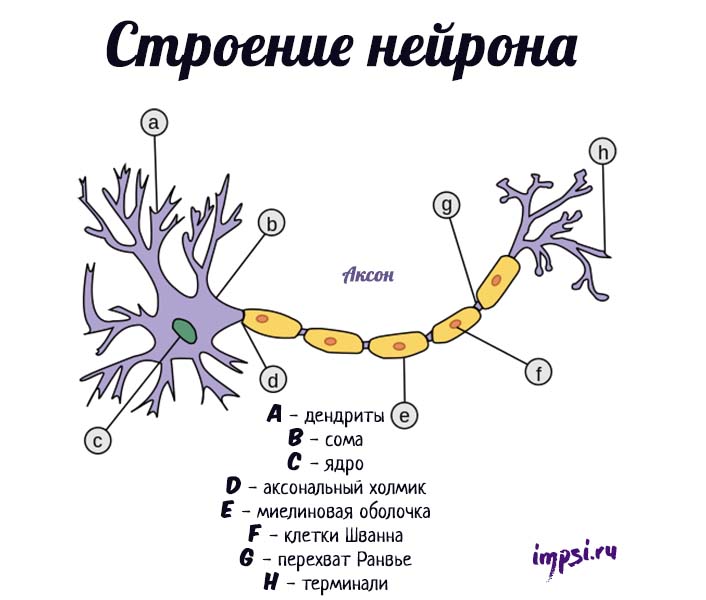

В нервной клетке различают тело

(перикарион) и отростки — дендриты

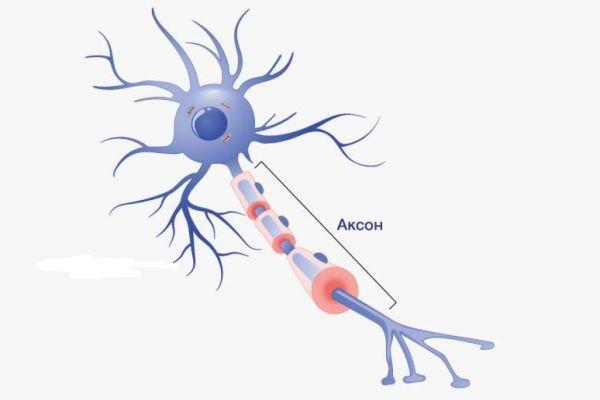

и аксон (рис. 5–1). Как правило, нейрон

имеет несколько дендритов и один аксон.

Отростки нейрона и поверхность перикариона

участвуют в образовании синапсов.

Нейроны — возбудимые клетки —

осуществляют передачу электрических

сигналов в пределах самой нервной клетки

(а между нейронами при помощи нейромедиаторов

в синапсах) и этим обеспечивают способность

мозга к переработке информации.

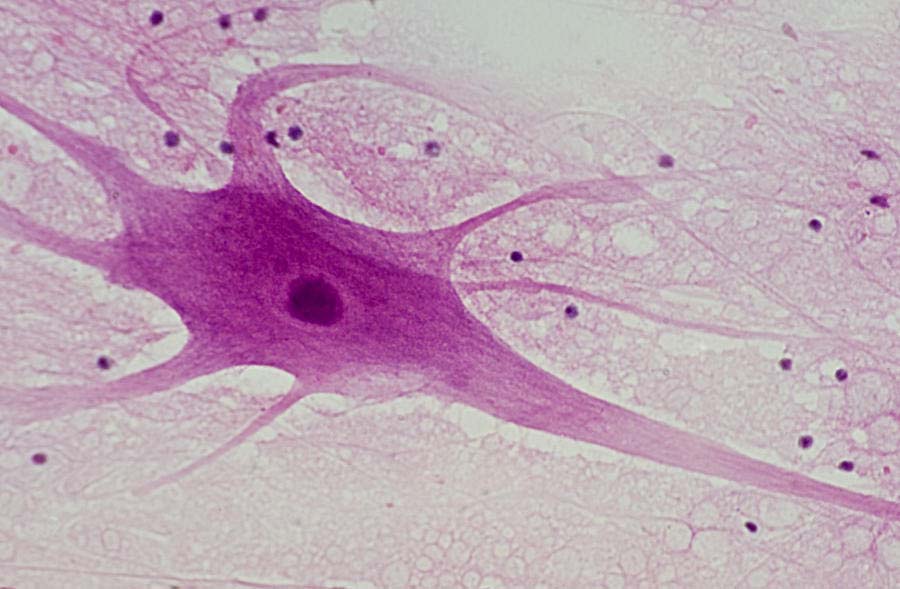

Рис.

5–1.

Многоотростчатый

нейрон

[11]. Тело клетки (перикарион) содержит

ядро. От перикариона отходят отростки.

Один из них — аксон, все другие —

дендриты. Справа и сверху вниз:

функциональные зоны нервной клетки —

рецептивная (дендритная), аксон (область

проведения ПД), концевых разветвлений

аксона (пресинаптическая).

Дендриты —

ветвящиеся отростки, заканчивающиеся

вблизи от тела нейрона. Дендриты имеют

многочисленные шипики, значительно

увеличивающие их поверхность. В

функциональном отношении дендриты —

рецепторная

зона

(или постсинаптическая область)

регистрации сигналов от других нервных

клеток. Поверхностная мембрана дендритов

и перикариона одного нейрона головного

мозга образует до 20 000 синаптических

контактов с другими нейронами. Другими

словами, в поверхностную мембрану,

покрывающую дендриты и перикарион,

встроено множество рецепторов к

нейромедиаторам, секретируемым другими

нервными клетками.

Тело

нейрона

содержит ядро, комплекс Гольджи,

гранулярную эндоплазматическую сеть,

митохондрии, лизосомы, элементы

цитоскелета. Синтез белка происходит

только в перикарионе.

Интегративная

зона —

тело нейрона вместе с дендритами и

областью отхождения аксона, в этой зоне

интегрируются локальные изменения МП,

происходящие в местах синаптических

контактов.

Аксонный

холмик

(начальный сегмент аксона) — место,

где начинается аксон и происходит

генерация ПД.

Аксон —

длинный отросток, как правило, не

ветвящийся. Объём аксона может достигать

99% суммарного объёма нейрона. Длина

аксона может быть значительной —

десятки сантиметров. Основной функцией

аксона является проведение

ПД.

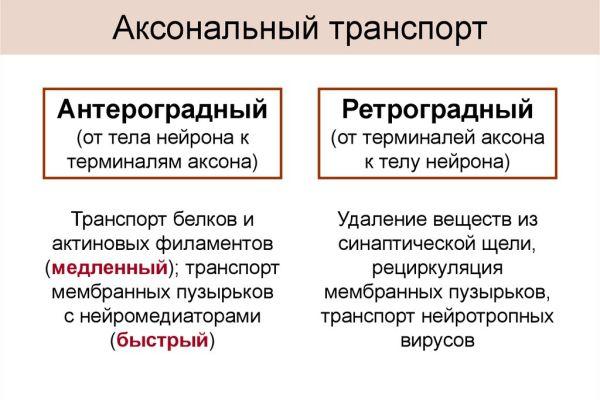

Аксонный

транспорт.

Поскольку в аксоне и нервных окончаниях

практически нет рибосом, необходимые

для деятельности всей нервной клетки

белки синтезируются в перикарионе, а

затем транспортируются по аксону

посредством аксонного транспорта.

Терминали

аксона

(концевые разветвления) принимают

участие в образовании синапсов с другими

нейронами, мышечными и секреторными

клетками. Терминали заканчивается

утолщениями, содержащими синаптические

пузырьки (везикулы).

В курсе лекций «Анатомия ЦНС для психологов» я уже писала об анатомической терминологии и нервной системе. В этой статье я решила рассказать о нервной ткани, ее особенностях, видах нервной ткани, классификациях нейронов, нервных волокон, типах глиальных клеток и многом другом.

Хочу напомнить, что все статьи в разделе «Анатомия ЦНС», я пишу именно для психологов, учитывая их программу подготовки. Я по своему опыту помню, как сложно и непривычно было изучать подобные темы во время своей учебы. Поэтому я стараюсь изложить весь материал наиболее понятно.

Содержание

- Нейроны

- Виды нейронов

- Нервные волокна и нервы

- Список черепно-мозговых нервов с обозначением доминирующих волокон

- Глия

Для начала, я советую посмотреть небольшое видео, в котором рассказывается о различных тканях человека. Но нас будет интересовать именно нервная ткань. В более красочном и наглядном виде вам будет легче усвоить основы, а потом вы сможете расширить свои знания.

Основной тканью, из которой образована нервная система является нервная ткань, которая состоит из клеток и межклеточного вещества.

Ткань — это совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных по строению и выполняемым функциям.

Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение. Нервная ткань отличается от других видов ткани тем, что в ней отсутствует межклеточное вещество. Межклеточное вещество является производной глиальной клетки, состоит из волокон и аморфного вещества.

Функцией нервной ткани является обеспечение получения, переработки и хранения информации из внешней и внутренней среды, а также регуляция и координация деятельности всех частей организма.

Нервная ткань состоит из двух видов клеток: нейронов и глиальных клеток. Нейроны играют главную роль, обеспечивая все функции ЦНС. Глиальные клетки имеют вспомогательное значение, выполняя опорную, защитную, трофическую функции и др. В среднем количество глиальных клеток превышает количество нейронов в соотношении 10:1 соответственно.

Каждый нейрон имеет расширенную центральную часть: тело — сому и отростки — дендриты и аксоны. По дендритам импульсы поступают к телу нервной клетки, а по аксонам от тела нервной клетки к другим нейронам или органам.

Отростки могут быть длинными и короткими. Длинные отростки нейронов называются нервными волокнами. Большинство дендритов (дендрон — дерево) короткие, сильно ветвящиеся отростки. Аксон (аксис — отросток) чаще длинный, мало ветвящийся отросток.

Нейроны

Нейрон — это сложно устроенная высокоспециализированная клетка с отростками, способная генерировать, воспринимать, трансформировать и передавать электрические сигналы, а также способная образовывать функциональные контакты и обмениваться информацией с другими клетками.

Каждый нейрон имеет только 1 аксон, длина которого может достигать несколько десятков сантиметров. Иногда от аксона отходят боковые отростки — коллатерали. Окончания аксона, как правило, ветвятся, и их называют терминалями. Место, где от сомы клеток отходит аксон, называется аксональным (аксонным) холмиком.

По отношению к отросткам сома нейрона выполняет трофическую функцию, регулируя обмен веществ. Нейрон обладает признаками, общими для всех клеток: имеет оболочку, ядро и цитоплазму, в которой находятся органеллы (эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы и т.д.).

Кроме того, в нейроплазме содержатся органеллы специального назначения: микротрубочки и микрофиламенты, которые различаются размером и строением. Микрофиламенты представляют внутренний скелет нейроплазмы и расположены в соме. Микротрубочки тянутся вдоль аксона по внутренним полостям от сомы до окончания аксона. По ним распространяются биологически активные вещества.

Кроме того, отличительной особенностью нейронов является наличие митохондрий в аксоне как добавочного источника энергии. Взрослые нейроны не способны к делению.

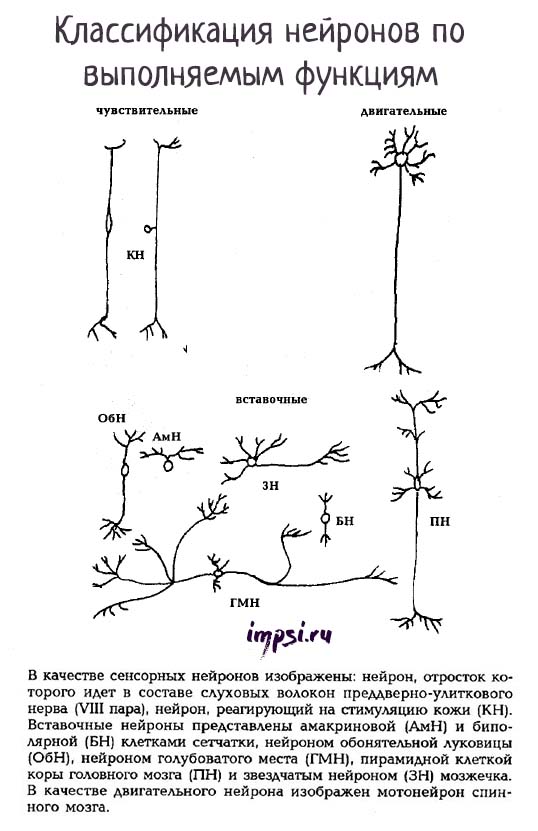

Виды нейронов

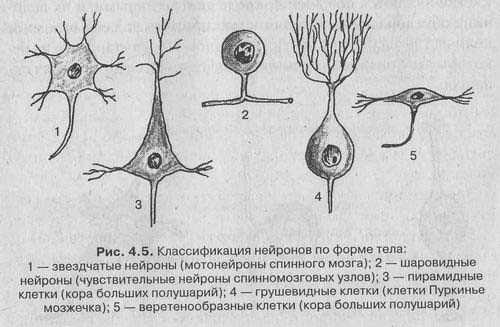

Существует несколько классификаций нейронов, основанных на разных признаках: по форме сомы, количеству отростков, функциям и эффектам, которые нейрон оказывает на другие клетки.

В зависимости от формы сомы различают:

1. Зернистые (ганглиозные) нейроны, у которых сома имеет округлую форму;

2. Пирамидные нейроны разных размеров — большие и малые пирамиды;

3. Звездчатые нейроны;

4. Веретенообразные нейроны.

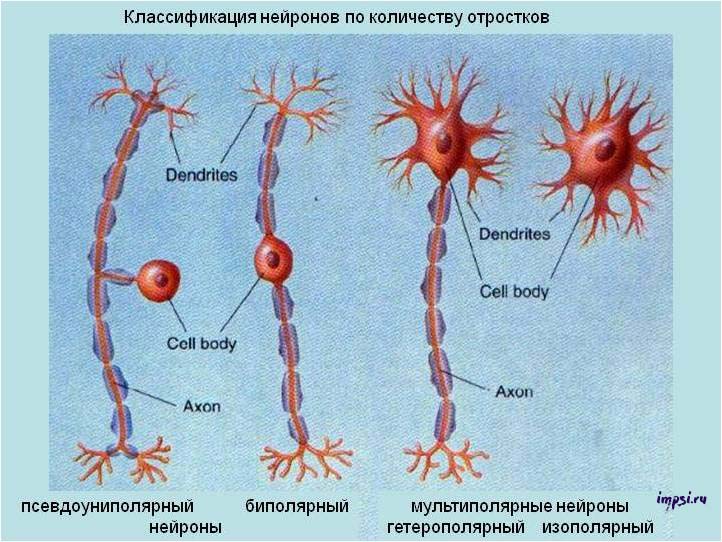

По количеству отростков (по строению)выделяют:

1. Униполярные нейроны (одноотростчатые), имеющие один отросток, отходящий от сомы клеток, в нервной системе человека практически не встречаются;

2. Псевдоуниполярные нейроны (ложноодноотростчатые), такие нейроны имеют Т-образный ветвящийся отросток, это клетки общей чувствительности (боль, изменения температуры и прикосновение);

3. Биполярные нейроны (двухотростчатые), имеющие один дендрит и один аксон (т.е. 2 отростка), это клетки специальной чувствительности (зрение, обоняние, вкус, слух и вестибулярные раздражения);

4. Мультиполярные нейроны (многоотростчатые), которые имеют множество дендритов и один аксон (т.е. много отростков); мелкие мультиполярные нейроны являются ассоциативными; средние и крупные мультиполярные, пирамидные нейроны — двигательными, эффекторными.

Униполярные клетки (без дендритов) не характерны для взрослых людей и наблюдаются только в процессе эмбриогенеза. Вместо них в организме человека имеются псевдоуниполярные клетки, у которых единственный аксон разделяется на 2 ветви сразу же после выхода из тела клетки. Биполярные нейроны имеются в сетчатке глаза и передают возбуждение от фоторецепторов к ганглионарным клеткам, образующим зрительный нерв. Мультиполярные нейроны составляют большинство клеток нервной системы.

По выполняемым функциям нейроны бывают:

1. Афферентные (рецепторные, чувствительные) нейроны — сенсорные (псевдоуниполярные), их сомы расположены вне ЦНС в ганглиях (спинномозговых или черепно-мозговых). По чувствительным нейронам нервные импульсы движутся от периферии к центру.

Форма сомы — зернистая. Афферентные нейроны имеют один дендрит, который подходит к рецепторам (кожи, мышц, сухожилий и т.д.). По дендритам информация о свойствах раздражителей передается на сому нейрона и по аксону в ЦНС.

Пример чувствительных нейронов: нейрон, реагирующий на стимуляцию кожи.

2. Эфферентные (эффекторные, секреторные, двигательные) нейроны регулируют работу эффекторов (мышц, желез и т.д.). Т.е. они могут посылать приказы к мышцам и железам. Это мультиполярные нейроны, их сомы имеют звездчатую или пирамидную форму. Они лежат в спинном или головном мозге или в ганглиях автономной нервной системы.

Короткие, обильно ветвящиеся дендриты воспринимают импульсы от других нейронов, а длинные аксоны выходят за пределы ЦНС и в составе нерва идут к эффекторам (рабочим органам), например, к скелетной мышце.

Пример двигательных нейронов: мотонейрон спинного мозга.

Тела чувствительных нейронов лежат вне спинного мозга, а двигательные нейроны лежат в передних рогах спинного мозга.

3. Вставочные (контактные, интернейроны, ассоциативные, замыкающие) составляют основную массу мозга. Они осуществляют связь между афферентными и эфферентными нейронами, перерабатывают информацию, поступающую от рецепторов в центральную нервную систему.

В основном это мультиполярные нейроны звездчатой формы. Среди вставочных нейронов различают нейроны с длинными и короткими аксонами.

Пример вставочных нейронов: нейрон обонятельной луковицы, пирамидная клетка коры головного мозга.

Цепь нейронов из чувствительного, вставочного и эфферентного получила название рефлекторной дуги. Вся деятельность нервной системы, по определению И.М. Сеченова, носит рефлекторный характер («рефлекс» – обозначает отражение).

По эффекту, который нейроны оказывают на другие клетки:

1. Возбуждающие нейроны оказывают активизирующий эффект, повышая возбудимость клеток, с которыми они связаны.

2. Тормозные нейроны снижают возбудимость клеток, вызывая угнетающий эффект.

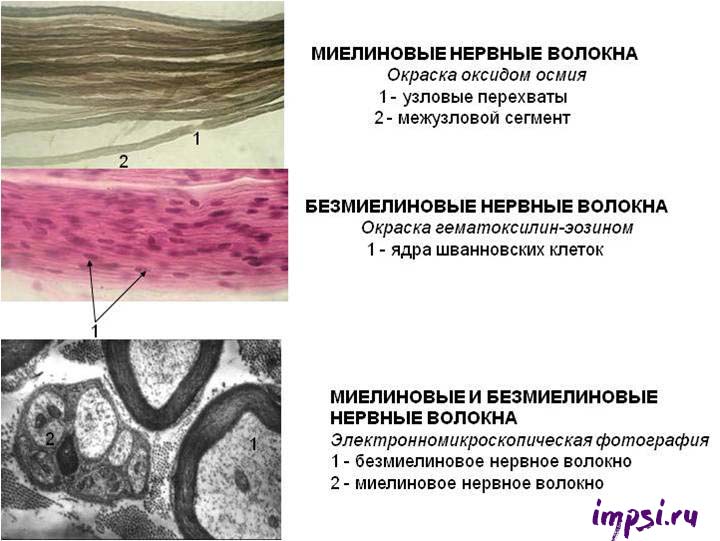

Нервные волокна и нервы

Нервные волокна — это покрытые глиальной оболочкой отростки нервных клеток, осуществляющие проведение нервных импульсов. По ним нервные импульсы могут передаваться на большие расстояния (до метра).

Классификация нервных волокон основана на морфологических и функциональных признаках.

По морфологическим признакам различают:

1. Миелинизированные (мякотные) нервные волокна — это нервные волокна, имеющие миелиновую оболочку;

2. Немиелинизированные (безмякотные) нервные волокна — это волокна, не имеющие миелиновой оболочки.

По функциональным признакам различают:

1. Афферентные (чувствительные) нервные волокна;

2. Эфферентные (двигательные) нервные волокна.

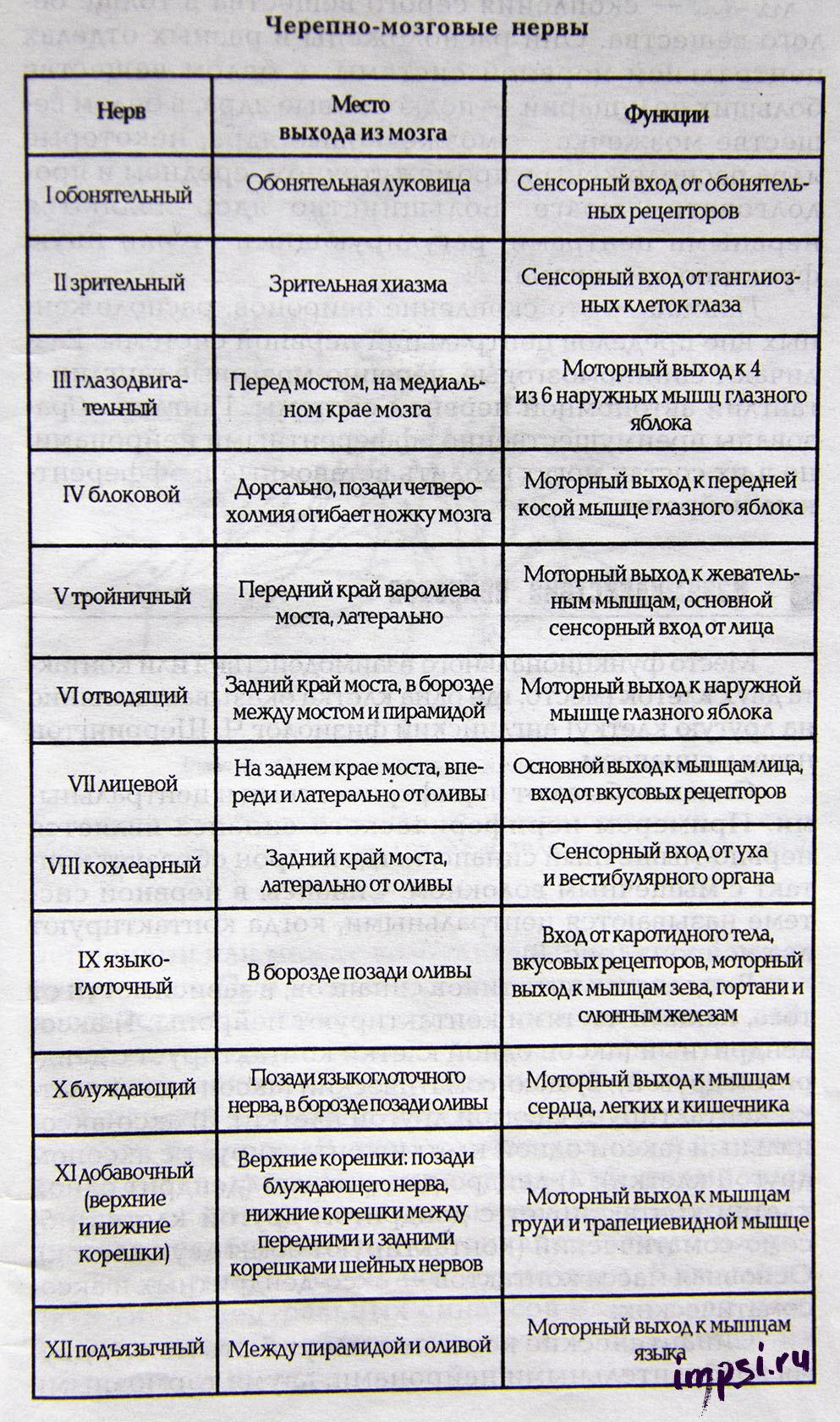

Нервные волокна, выходящие за пределы нервной системы, образуют нервы. Нерв — это совокупность нервных волокон. Каждый нерв имеет оболочку и кровоснабжение.

Различают спинномозговые нервы, связанные со спинным мозгом (31 пара), и черепно-мозговые нервы (12 пар), связанные с головным мозгом. В зависимости от количественного соотношения афферентных и эфферентных волокон в составе одного нерва различают чувствительные, двигательные и смешанные нервы (см. таблицу ниже).

В чувствительных нервах преобладают афферентные волокна, в двигательных — эфферентные, в смешанных — количественное соотношение афферентных и эфферентных волокон приблизительно равно. Все спинномозговые нервы являются смешанными нервами. Среди черепно-мозговых нервов выделяют три вышеперечисленных типа нервов.

Список черепно-мозговых нервов с обозначением доминирующих волокон

I пара — обонятельные нервы (чувствительные);

II пара — зрительные нервы (чувствительные);

III пара — глазодвигательные (двигательные);

IV пара — блоковые нервы (двигательные);

V пара — тройничные нервы (смешанные);

VI пара — отводящие нервы (двигательные);

VII пара — лицевые нервы (смешанные);

VIII пара — вестибуло-кохлеарные нервы (чувствительные);

IX пара — языкоглоточные нервы (смешанные);

X пара — блуждающие нервы (чувствительные);

XI пара — добавочные нервы (двигательные);

XII пара — подъязычные нервы (двигательные).

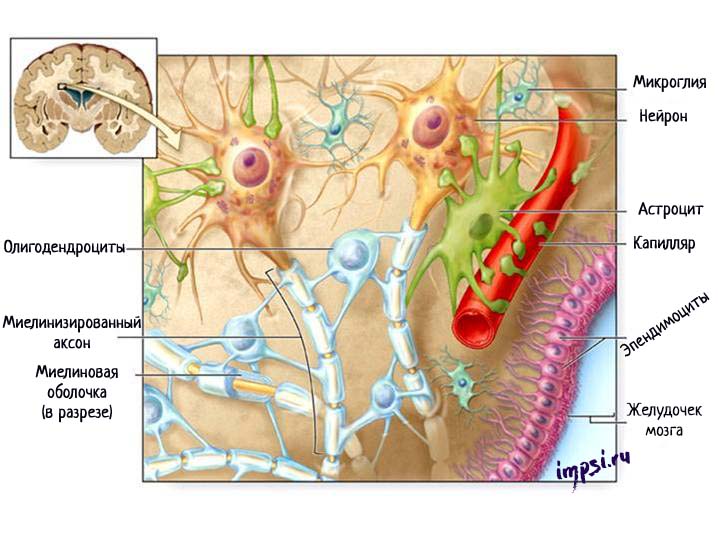

Глия

Пространство между нейронами заполнено клетками, которые называются нейроглией (глией). По подсчетам глиальных клеток примерно в 5-10 раз больше, чем нейронов. В отличие от нейронов клетки нейроглии делятся в течение всей жизни человека.

Клетки нейроглии выполняют многообразные функции: опорную, трофическую, защитную, изолирующую, секреторную, участвуют в хранении информации, то есть памяти.

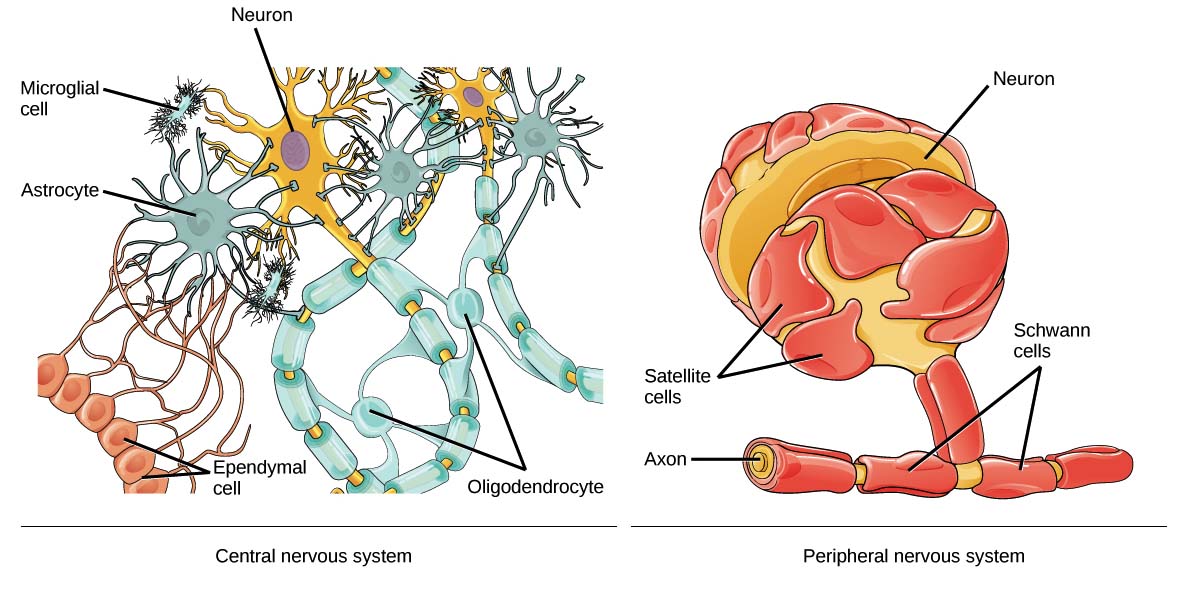

Выделяют два типа глиальных клеток:

1. клетки макроглии или глиоциты (астроциты, олигодендроциты, эпендимоциты);

2. клетки микроглии.

Астроциты имеют звездчатую форму и много отростков, которые отходят от тела клетки в разных направлениях, некоторые из них оканчиваются на кровеносных сосудах. Астроциты служат опорой для нейронов, обеспечивая их репарацию (восстановление) после повреждения, и участвуют в их метаболических процессах (обмене веществ).

Считается, что астроциты очищают внеклеточные пространства от избытка медиаторов и ионов, способствуя устранению химических «помех» для взаимодействий, происходящих на поверхности нейронов. Астроциты играют важную роль в объединении элементов нервной системы.

Таким образом, можно выделить такие функции астроцитов:

1. восстановление нейронов, участие в регенерационных процессах ЦНС;

2. удаление избытка медиаторов и ионов;

3. участие в формировании и поддержании гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), т.е. барьера между кровью и тканью мозга; обеспечивается поступление питательных веществ из крови к нейронам;

4. создание пространственной сети, опоры для нейронов («клеточный скелет»);

5. изоляция нервных волокон и окончаний друг от друга;

6. участие в метаболизме нервной ткани — поддержание активности нейронов и синапсов.

Олигодендроциты — это мелкие овальные клетки с тонкими короткими отростками. Находятся в сером и белом веществе вокруг нейронов, входят в состав оболочек и в состав нервных окончаний. Олигодендроциты образуют миелиновые оболочки вокруг длинных аксонов и длинных дендритов.

Функции олигодендроцитов:

1. трофическая (участие в обмене веществ нейронов с окружающей тканью);

2. изолирующая (образование миелиновой оболочки вокруг нервов, что необходимо для лучшего проведения сигналов).

Миелиновая оболочка выполняет роль изолятора и увеличивает скорость проведения нервных импульсов вдоль мембраны отростков, предотвращает распространение на соседние ткани идущих по волокну нервных импульсов. Она сегментарна, пространство между сегментами называется перехват Ранвье (в честь ученого, который их открыл). Из-за того, что электрические импульсы проходят по миелинизированному волокну скачкообразно от одного перехвата к другому, такие волокна имеют высокую скорость проведения нервных импульсов.

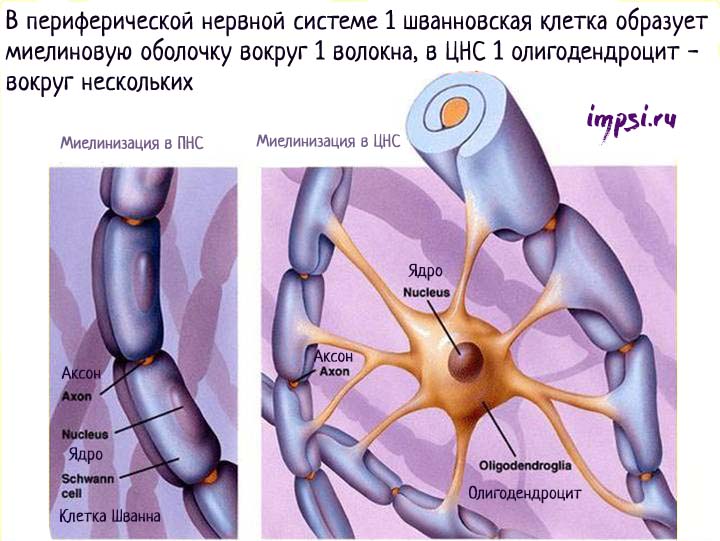

Каждый сегмент миелиновой оболочки, как правило, образован одним олигодендроцитом в центральной нервной системе (Шванновская клетка (или клетки Шванна) в периферической нервной системе), которые, истончаясь, закручиваются вокруг аксона.

Миелиновая оболочка имеет белый цвет (белое вещество), так как в состав мембран олигодендроцитов входит жироподобное вещество — миелин. Иногда одна глиальная клетка, образуя выросты, принимает участие в образовании сегментов нескольких отростков.

Сома нейрона и дендриты покрыты тонкими оболочками, которые не образуют миелин и составляют серое вещество.

Т.е. миелином покрыты аксоны, поэтому они имеют белый цвет, а сома (тело) нейрона и короткие дендриты не имеют миелиновой оболочки, и поэтому они серого цвета. Вот так скопление аксонов, покрытых миелином, образуют белое вещество мозга. А скопление тел нейрона и коротких дендритов — серое.

Эпендимоциты — это такие клетки, которые выстилают желудочки мозга и центральный канал спинного мозга, секретируя спинномозговую жидкость. Они участвуют в обмене ликвора и растворения в нем веществ. На поверхности клеток, обращенных в спинномозговой канал, имеются реснички, которые своим мерцанием способствуют движению цереброспинальной жидкости.

Таким образом, функцией эпендимоцитов является секреция ликвора.

Микроглия — это часть из вспомогательных клеток нервной ткани, которая не является ею, т.к. имеет мезодермальное происхождение. Представлена мелкими клетками, которые находятся в белом и сером веществе мозга. Микроглия способна к амебовидному передвижению и фагоцитозу.

Функция микроглии — это защита нейронов от воспалений и инфекций (по механизму фагоцитоза — захватывание и переваривание генетически чужеродных веществ). Т.е. микроглия является «санитарами» нервной ткани.

Клетки микроглии доставляют нейронам кислород и глюкозу. Кроме того, они входят в состав гематоэнцефалического барьера, который образован ими и эндотелиальными клетками, образующими стенки кровеносных капилляров. Гематоэнцефалический барьер задерживает макромолекулы, ограничивая их доступ к нейронам.

Функциональные свойства нейронов

Нейрон как структурно-функциональная единица ЦНС

В первую очередь важно поговорить о функциях и свойствах нейронов.

Нервную систему образует нервная ткань, которая состоит из нервных клеток: нейронов (1011 в ЦНС) и нейроглии (макроглии, среди которых выделяют астроглии, олигодендроглии, эпендимы и микроглии). Их в 10-50 раз больше, чем нейронов.

Нейрон представляет собой специализированную нервную клетку, которая играет роль основной структурной и функциональной единицы нервной системы.

У нейрона как структурно-функциональной единицы ЦНС есть тело или сома, от которого отходят два вида отростков:

- аксон. Это длинный отросток;

- дендриты. Это короткие и сильно ветвящиеся отростки.

Дендриты являются довольно короткими отростками, воспринимающими и передающими информацию к телу клетки. У каждой клетки, как правило, есть несколько дендритов.

Аксон — длинный отросток, который способствует передаче импульсов от нервной клетки к другим нервным клеткам или рабочим органам. В любой клетке имеется только одни аксон.

С помощью аксонов образуются нервные волокна.

Впервые эти два отростка — аксоны и дендриты — были описаны испанским нейрогистологом Сантьяго Рамон-и-Кахаль. В 1894 году им была предложена теория о нейронах как структурной единице нервной системы. В 1906 году вместе с еще одним ученым — К. Гольджи — он получил Нобелевскую премию.

Если говорить о нейроглии, то ее заполнены промежутки между нейронами (это опорная функция). Именно по ней к нейронам идут кислород и питательные вещества (это уже дыхательная и трофическая или питательная функции). Благодаря нейроглии к нейронам не попадают различные токсические вещества (это защитная функция), а также вырабатываются биологически активные вещества (это секреторная функция).

К основным функциям нейронов можно отнести:

- восприятие раздражений;

- обработка раздражений;

- передача информации (нервных импульсов);

- формирование соответствующей реакции.

С учетом выполняемой функции, нейроны могут быть:

- рецепторные или чувствительные. Они служат проводником для возбуждения, которое идет из периферии к нервной системе;

- вставочные или промежуточные (интеркалярные). Они отвечают за передачу импульсов внутри нервной системы;

- двигательные или эффекторные (мотонейроны). Посредством них импульс направляется к рабочим органам, которые называются эффекторами: это мышцы, железы и др.

Есть сведения, что у человека и прочих приматов как минимум 70% нервных клеток ЦНС находится в коре больших полушарий головного мозга.

Синаптическая передача возбуждения и медиаторы

Синапс представляет собой специализированное отверстие, благодаря которому осуществляется переход возбуждения от одного нейрона на другой или возбуждающую клетку (секреторную или мышечную).

Средний показатель синаптических окончаний, образуемых аксоном — 2000.

В переводе с греческого слово синапс означает «застегивать». Термин был введен Ч. Шеррингтоном в 1897 году. Однако еще полстолетия назад К. Бернар утверждал, что формируемые нейронами и клетками-мишенями контакты являются специализированными. В результате природа сигналов, которые распространяются между нейронами и клетками-мишенями, определенным образом может меняться в месте этого контакта.

Появление критических данных о морфологии существования синапсов произошло позднее. Стало понятно, что все синапсы включают три элемента:

- пресинаптическую мембрану;

- постсинаптическую мембрану;

- синаптическую щель.

С учетом способа передачи сигналов синапсы делятся на:

- химические;

- электрические.

По знаку синапсы бывают:

- возбудающими;

- тормозящими.

В синапсах есть синаптические пузырьки с медиатором.

Медиатор — это биологически активное вещество, которое выделяют нервные окончания и которое является посредником в ходе синаптической передачи.

По способу действия медиаторы бывают:

- возбуждающими (ацетилхолин);

- тормозящими (гаммааминомасляная кислота ГАМК).

В настоящее время ученые смогли идентифицировать примерно 100 веществ, выполняющих роли нейромедиаторов.

Аксон – это волокнистая ось, отходящая от тела нейрона, покрытая миелиновым слоем, обеспечивающая связь с другими нейронами и клетками рабочих органов. Представляет собой удлиненный осевой отросток, по которому передаются потенциалы действия (возбуждения), что делает его важнейшим структурным элементом ЦНС.

Определение

Мозговое вещество – высокоорганизованная структура, образованная нервными клетками, от которых отходят аксоны. Из нервных клеток состоит мозговая ткань. Аксон в переводе с греческого означает «ось» – это такой отросток, элемент мозгового вещества, который обеспечивает взаимодействие между клетками разного типа (нейроны, клетки иннервируемых органов), что ассоциируется с тонким, четким управлением работой органов и систем. Функции ткани ЦНС:

- Воспринимает раздражения, преобразуя их в импульсы.

- Поддерживает передачу импульсов от управляющих отделов мозга к исполнительным органам.

- Формирует ответную реакцию на раздражающее воздействие.

- Обеспечивает взаимодействие в работе систем и органов, поддерживает интеграцию структурных единиц организма.

- Обеспечивает взаимосвязь организма с внешней средой.

Согласно определению в биологии, аксон (англ. axon) – удлиненный отросток, по которому идут импульсы от тела нейрона к другим нервным клеткам и структурным элементам всех тканей организма. Мозговая ткань в период внутриутробного развития образуется из нервной пластины. Края пластинки прогибаются, что приводит к формированию валиков и желобка. В результате смыкания краев валиков возникает нервная трубка – основа ЦНС.

Дифференциация клеток, образующих трубку, приводит к появлению нейробластов и спонгиобластов. Первые служат основой для формирования нейронов, вторые – для образования нейроглии. Нейроны (анат.) – основные структурные элементы мозгового вещества. Они характеризуются отсутствием функции деления, что приводит к постепенному уменьшению их численности. Тело нейрона состоит из ядра и цитоплазмы. В зависимости от типа нейронов меняется геометрическая форма тела, которая бывает круглая, овальная, пирамидальная и другая.

Цитоскелет, состоящий из микротрубочек и нейрофибриллов, обеспечивает опорную и трофическую функцию. Цитоскелет поддерживает форму нейрона, обеспечивает транспорт веществ и органелл. От тела ответвляются отростки – единичный аксон и множественные дендриты. Аксон нейрона почти не ветвится, иногда образует коллатеральные (обходные) сегменты. Концевые сегменты (окончания) разветвляются, называются терминали.

Терминали взаимосвязаны с окончаниями других нейронов и с клетками, образующими паренхиму (ткань) рабочих органов – мышц, желез. Количество дендритов варьируется от 1 до нескольких. Тонкие ответвления дендритов оканчиваются небольшими шипами, где сосредоточены терминали аксональных отростков многих тысяч других клеток. Дендриты воспринимают раздражения или потенциалы действия от других клеток и передают их по волокнам к телу своего нейрона.

Рост аксона зависит от особенностей строения и жизнедеятельности нейрона, который поддерживает функцию питания отростка. К примеру, если перерезать аксональный ствол, сегмент, связанный с телом, остается жизнеспособным и продолжает деятельность, участок, утративший связь с телом, отмирает. Аксоны образуют нервы, что предполагает сложную структурно-морфологическую организацию ЦНС.

Строение

Аксон – это длинный отросток нейрона, который обеспечивает взаимодействие между нервными клетками. Согласно анатомии, аксон ответвляется от холмика, находящегося на теле. Холмик аксона представляет собой структуру, где постсинаптический потенциал преобразуется в биоэлектрический сигнал. Чтобы в холмике происходила генерация биоэлектрических сигналов, необходима согласованная деятельность каналов –натриевых, кальциевых, нескольких типов калиевых.

Длина аксона у человека существенно варьируется в зависимости от вида нейрона, от которого отходит аксональная ось. Минимальная длина – около 1 миллиметра, максимальная – около 1,5 метров. Длина более 1 метра наблюдается в случаях, когда отросток отходит от спинного мозга в область конечностей. Диаметр аксональной оси также неодинаковый у разных типов клеток, равен около 1-20 микрон. Импульсы проходят быстрее по аксональным осям большего диаметра.

Размеры аксонального отростка нередко достигают 99% от общего объема нервной клетки, в структуру которой он входит. Аксон состоит из протоплазмы (аксоплазмы), где находятся тончайшие волокна, белковые нити – нейрофибриллы, из чего образован ствол аксонального ответвления. Согласно одной из теорий, нейрофибриллы – проводники питательных веществ. Аксональная протоплазма также содержит митохондрии и микротрубочки, которые представляют собой самые крупные элементы цитоскелета.

Диаметр микротрубочек составляет около 24 нанометров. Они обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ, в том числе поддерживают трофику аксональных отростков. Тело (перикарион) – источник протеинов и нейромедиаторов, распространяющихся по аксональной оси посредством микротрубочек, которые у аксона имеют направленную полярную ориентацию (в отличие от микротрубочек дендритов).

Положительно заряженные концы микротрубочек направлены к сегменту терминали, отрицательно заряженные концы – к телу. Строение аксона предполагает наличие оболочки. Аксон покрыт глиальным (миелиновым) слоем по всей длине, чем защищен от разрушающих внешних воздействий. Миелиновый слой в аксональных отростках периферического отдела сформирован клетками Шванна.

Миелиновая оболочка, покрывающая нервную ось, обеспечивает ее механическую прочность, электрохимическую изоляцию, трофику (питание). Миелиновый слой ускоряет проведение биоэлектрических сигналов. Нервы – пучки объединенных аксональных отростков, которые покрыты оболочкой из соединительной ткани и снабжены кровеносными сосудами.

Функции

Основная задача нейронов – переработка данных. С их помощью осуществляется получение, обработка, передача информации отделам нервной и других систем организма.

Если дендриты проводят сигналы по направлению к телу нервной клетки (перикариону), то аксональный отросток передает импульсы от перикариона к другим клеткам.

Основная функция аксонов – проведение импульсов в пределах нейрональной сети и к исполнительным органам. Аксональные ответвления относятся к первичным проводниковым путям в нервной системе. Вспомогательная функция – транспорт веществ. При помощи аксонального транспорта осуществляется движение белков, синтезированных в теле, нейромедиаторов, органелл. Многие вещества способны двигаться в обоих направлениях.

В периферических сегментах аксона в него могут проникать вирусы и токсичные вещества, которые перемещаясь к телу нервной клетки, повреждают ее. Аксональный транспорт зависит от количества энергии АТФ. Если энергетический уровень АТФ понижается больше, чем в 2 раза, происходит блокировка аксонального транспорта.

Функции аксона заключаются в передаче импульсов. При взаимодействии аксона с телом другого нейрона образуется аксосоматический контакт. Если аксон взаимодействует с дендритами других клеток возникает аксодендритический контакт. Взаимодействие с аксоном другой клетки приводит к образованию аксо-аксонального контакта, который редко происходит в нервной системе, поддерживает тормозные рефлекторные реакции.

Особенности регенерации нервной ткани

Нервные клетки почти полностью лишены способности к регенерации. Однако нервные клетки способны восстанавливать поврежденные или утраченные ответвления. Процесс регенерации аксона возможен, если тело сохраняет жизнеспособность, и на пути роста аксонального отростка отсутствуют препятствия. В ходе процесса регенерации отросток вновь прорастает к органу-мишени.

Восстановление нервной проводимости в мышцах с нарушенной иннервацией – один из критериев успешного лечения невропатий разного генеза. При невропатиях травматического генеза восстановление функций мышц происходит за счет регенерации ствола прерванного аксона и ремиелинизации отростка (восстановление миелиновой оболочки). Периферический отдел нервной системы обладает более высоким потенциалом регенерационных возможностей в сравнении с центральным отделом.

Восстановление иннервации в мышечной или кожной ткани происходит благодаря сохранившимся аксонам, которые начинают ускоренно разрастаться и ветвиться. Процесс ветвления аксонов в зоне перехватов Ранвье (периодические разрывы миелинового слоя) получил название «спрутинг». В результате происходит частичное или полное возобновление первичной иннервации.

В ходе экспериментов установлено, что близлежащие интактные (не вовлеченные в патологический процесс) аксоны выпускают нервные волокна, которые иннервируют участок мускулатуры или кожных покровов с нарушенной проводимостью нервных импульсов. Различают виды спрутинга – коллатеральный (обходной) и регенераторный (терминальный).

Регенераторный спрутинг начинается после устранения в нейронах ретроградных изменений, обусловленных аксонотомией (повреждением, рассечением нервной оси). Это связано с потребностью в продукции аппарата ядра нервной клетки, производящего протеины. Материал, необходимый для регенераторного спрутинга, продуцируется в теле и транспортируется по микротрубочкам по всей длине оси. Параллельно происходит процесс ремиелинизации осевого ствола.

Аксон – удлиненный отросток нервной клетки, обеспечивающий взаимодействие между структурными элементами мозговой ткани и связь ЦНС с исполнительными органами.

Просмотров: 2 336