Время на прочтение

6 мин

Количество просмотров 144K

Доброго времени вам суток, уважаемое Хабрасообщество.

Хочу вначале сделать маленький дисклеймер. Предыдущим постом в этом сообществе были рассмотрены основы искусственной нейронной сети. Я данной темой занималась для написания своей магистерской работы и соответственно прочитала в свое время достаточно литературы, поэтому мне бы хотелось немного дополнить и в дальнейшем продолжить вам рассказывать о том, что такое нейронная сеть, какое представление она имеет изнутри, как с ее помощью решают задачи и так далее…

Сразу оговорюсь, что я не гуру в данном вопросе, я его знаю (ну или знала, так как времени прошло уже достаточно) настолько глубоко, насколько мне было это необходимо для написания работающей нейронной сети для распознавания цифр, ее обучения и дальнейшего использования. Предметом исследования была структура нейронной сети для распознавания символов, а конкретно, зависимость между количеством нейронов в скрытом слое и сложностью выборки для входных данных (количеством символов для распознавания).

UPD: данный текст в основном является обобщением из прочитанной литературы. Он не написан мною лично. По крайней мере эта часть.

UPD2: Скорей всего продолжения данной темы не будет, так как хабрапользователь stepan_ovchinnikov, который является смотрителем данного блога, считает, что нет смысла писать здесь то, что можно прочитать из многочисленной литературы, которая есть по нейронным сетям. Так что извините.

Возможно первая часть будет в чем-то похожа на предыдущий пост хабрапользователя Kallisto, но я считаю, что стоит более детально рассмотреть строение искусственного нейрона, у меня есть, что добавить, ну и, плюс ко всему, я хочу написать полноценную и законченную серию постов про нейросети, не опираясь на уже написанное. Надеюсь вам будет полезен данный материал.

Биологический прототип нейрона

Первой попыткой создания и исследования искусственных нейронных сетей считается работа Дж. Маккалока (J. McCulloch) и У. Питтса (W. Pitts) «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной деятельности» (1943 г.), в которой были сформулированы основные принципы построения искусственных нейронов и нейронных сетей. И хотя эта работа была лишь первым этапом, многие идеи, описанные в ней, остаются актуальными и на сегодняшний день.

Искусственные нейронные сети индуцированы биологией, потому что они состоят из элементов, функциональные возможности которых аналогичны большинству функций биологического нейрона. Эти элементы можно организовать таким образом, который может соответствовать анатомии мозга, и они демонстрируют большое количество свойств, которые присущие мозгу. Например, они могут учиться на основе опыта, могут обобщать предыдущие прецеденты на новые случаи и выявлять существенные особенности из входных данных, которые содержат избыточную информацию.

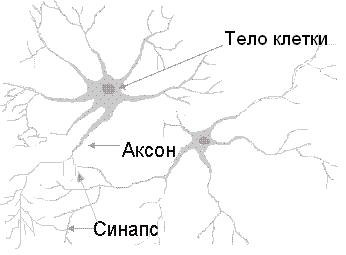

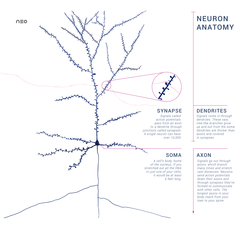

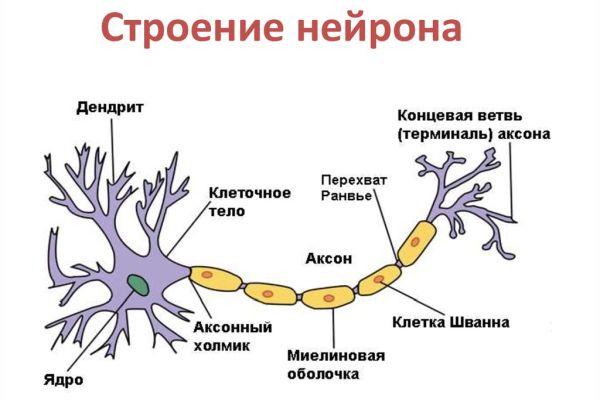

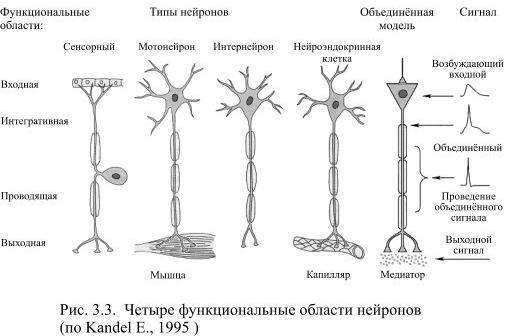

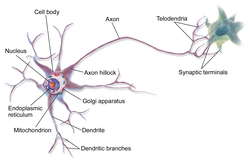

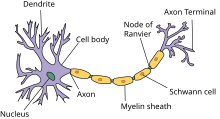

Центральная нервная система имеет клеточное строение. Единица — нервная клетка, нейрон. Он состоит из тела и отростков, которые соединяют его с внешним миром (рис. 1.1). Отростки, по которым нейрон получает возбуждение, называются дендритами. Отросток, по которому нейрон передает возбуждение, называется аксоном, причем аксон у каждого нейрона один. Дендриты и аксон имеют довольно сложную ветвистую структуру. Место соединения аксона нейрона — источника возбуждения с дендритом называется синапсом. Основная функция нейрона состоит в передаче возбуждения из дендритов в аксон. Но сигналы, которые поступают из разных дендритов, могут влиять на сигнал в аксоне. Нейрон выдаст сигнал, если суммарное возбуждение превысит некоторое предельное значение, которое в общем случае меняется в некоторых границах. В противном случае на аксон сигнал выдан не будет: нейрон не ответит на возбуждение. У этой основной схемы много осложнений и исключений, однако большинство нейронных сетей моделируют именно эти простые свойства.

(рисунок 1.1) — Модель биологического нейрона

Нейрон имеет следующие основные свойства:

- Принимает участие в обмене веществ и рассеивает энергию. Меняет внутреннее состояние со временем, реагирует на входные сигналы, формирует выходные воздействия и поэтому является активной динамической системой.

- Имеет множество синапсов — контактов для передачи информации

Существуют два подхода к созданию искусственных нейронных сетей (НС). Информационный подход: безразлично, какие механизмы лежат в основе работы искусственных нейронных сетей, важно лишь, чтобы при решении задач информационные процессы в НС были подобны биологическим. Биологический: при моделировании важно полное биоподобие, и для этого необходимо детально изучать работу биологического нейрона.

Интенсивность сигнала, который получает нейрон (а следовательно и возможность его активации), сильно зависит от активности синапсов. Каждый синапс имеет длину, и специальные химические вещества передают сигнал вдоль него. Один из самых авторитетных исследователей нейросистем, Дональд Хебб, высказал постулат, что обучение состоит в первую очередь в изменениях «силы» синаптических связей. Например, в классическом опыте Павлова, каждый раз непосредственно перед кормлением собаки звонил колокольчик, и собака быстро научилась связывать звонок колокольчика с пищей. Синаптические связи между участками коры главного мозга, ответственными за слух, и слюнными железами усилились, и при возбуждении коры звуком колокольчика у собаки начиналось слюноотделение.

Таким образом, будучи построенный из очень большого числа совсем простых элементов (каждый из которых берет взвешенную сумму входных сигналов и в случае, если суммарный вход превышает определенный уровень, передает дальше двоичный сигнал), мозг способен решать чрезвычайно сложные задачи.

Искуственный нейрон

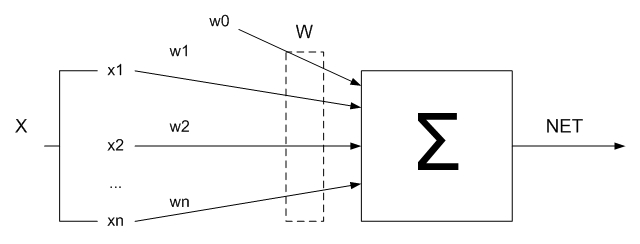

Искусственный нейрон имитирует в первом приближении свойства биологического нейрона. На вход искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов, каждый с которых является выходом другого нейрона. Каждый вход множится на соответствующий вес, аналогичный синаптической силе, и все произведения суммируются, определяя уровень активации нейрона. На рисунке 1.2 представлена модель, которая реализует эту идею. Хотя сети бывают довольно разные, в основе почти всех их лежит эта конфигурация. Здесь множество входных сигналов, обозначенных x1, x2, …, xn, поступают на искусственный нейрон. Эти входные сигналы отвечают сигналам, которые приходят в синапсы биологического нейрона. Каждый сигнал множится на соответствующий вес w1, w2,…, wn, и поступает на суммирующий блок, обозначенный ∑. Каждый вес отвечает «силе» одной биологической синаптической связи. Суммирующий блок, который соответствует телу биологического элемента, алгебраически объединяет взвешенные входы, создавая выход NET:

(рисунок 1.2) — Искусственный нейрон в первом приближении

Данное описание можно представить следующей формулой

где w0 — биас;

wі — вес i- го нейрона;

xі — выход i- го нейрона;

n — количество нейронов, которые входят в обрабатываемый нейрон

Сигнал w0, который имеет название биас, отображает функцию предельного значения, сдвига. Этот сигнал позволяет сдвинуть начало отсчета функции активации, которая в дальнейшем приводит к увеличению скорости обучения. Этот сигнал добавляется к каждому нейрону, он учится как и все другие весы, а его особенность в том, что он подключается к сигналу +1, а не к выходу предыдущего нейрона.

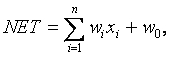

Полученный сигнал NET как правило обрабатывается функцией активации и дает выходной нейронный сигнал OUT (рис. 1.3)

(рисунок 1.3) — Искусственный нейрон с функцией активации

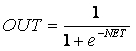

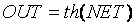

Если функция активации суживает диапазон изменения величины NET так, что при каждом значении NET значения OUT принадлежат некоторому диапазону — конечному интервалу, то функция F называется функцией, которая суживает. В качестве этой функции часто используются логистическая или «сигмоидальная» функция. Эта функция математически выражается следующим образом:

Основное преимущество такой функции — то, что она имеет простую производную и дифференцируется по всей оси абсцисс. График функции имеет следующий вид (рис. 1.4)

(рисунок 1.4) — Вид сигмоидальной функции активации

Функция усиливает слабые сигналы и предотвращает насыщение от больших сигналов.

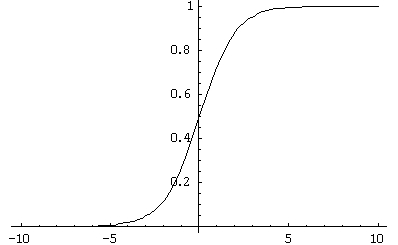

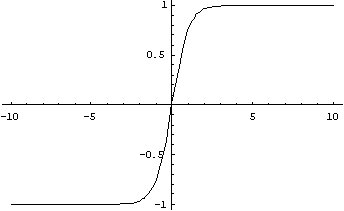

Другой функцией, которая также часто используется, является гиперболический тангенс. По форме она похожа на сигмоидальную и часто используется биологами в качестве математической модели активации нервной клетки. Она имеет вид

Как и логистическая функция, гиперболический тангенс имеет S-образный вид, но он является симметричным относительно начала координат, и в точке NET=0 значение выходного сигнала OUT=0 (рис. 1.5). На графике можно увидеть, что эта функция, в отличии от логистической, принимает значение разных знаков, что является очень выгодным свойством для некоторых типов сетей.

(рисунок 1.5) — Вид функции активации — гиперболический тангенс

Рассмотренная модель искусственного нейрона игнорирует много свойств биологического нейрона. Например, она не принимает во внимание задержки во времени, которые влияют на динамику системы. Входные сигналы сразу порождают исходные. Но несмотря на это, искусственные нейронные сети, составленные из рассмотренных нейронов, выявляют свойства, которые присущи биологической системе.

ссылки на литературу:

1. Ф. Уоссермен. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика. Перевод на русский язык Ю. А. Зуев, В. А. Точенов, 1992

2. И. В. Заенцев. Нейронные сети: основные модели. Учебное пособие к курсу “Нейронные сети”

Аксон

-

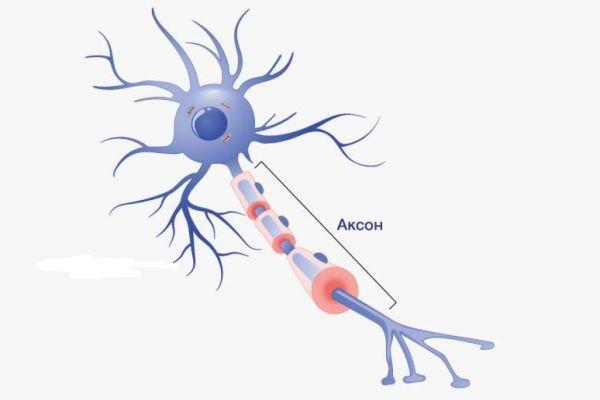

Аксон (др.-греч. ἄξων «ось») — это нейрит (длинный цилиндрический отросток нервной клетки), по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам.

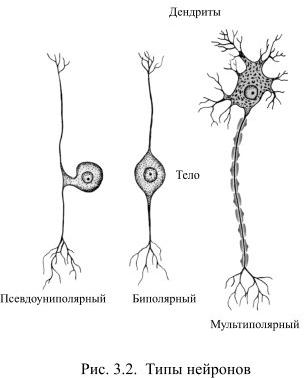

Каждый нейрон состоит из одного аксона, тела (перикариона) и нескольких дендритов, в зависимости от числа которых нервные клетки делятся на униполярные, биполярные или мультиполярные. Передача нервного импульса происходит от дендритов (или от тела клетки) к аксону, а затем сгенерированный потенциал действия от начального сегмента аксона передаётся назад к дендритам. Если аксон в нервной ткани соединяется с телом следующей нервной клетки, такой контакт называется аксо-соматическим, с дендритами — аксо-дендритический, с другим аксоном — аксо-аксональный (редкий тип соединения, встречается в ЦНС).

Концевые участки аксона — терминали — ветвятся и контактируют с другими нервными, мышечными или железистыми клетками. На конце аксона находится синаптическое окончание — концевой участок терминали, контактирующий с клеткой-мишенью. Вместе с постсинаптической мембраной клетки-мишени синаптическое окончание образует синапс. Через синапсы передаётся возбуждение.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Си́напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — соединение, связь) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Передача импульсов осуществляется химическим путём с помощью медиаторов или электрическим путём, посредством прохождения ионов из одной клетки в другую.

Нейро́н, или невро́н (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — структурно-функциональная единица нервной системы. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая обрабатывает, хранит и передает информацию с помощью электрических и химических сигналов. Нейрон имеет сложное строение и узкую специализацию. Клетка содержит ядро, тело клетки и отростки (дендриты и аксоны). В головном мозге человека насчитывается около 90—95 миллиардов нейронов. Нейроны могут соединяться один с другим, формируя биологические…

Дендрит (от греч. δένδρον (dendron) — дерево) — разветвлённый отросток нейрона, который получает информацию через химические (или электрические) синапсы от аксонов (или дендритов и сомы) других нейронов и передаёт её через электрический сигнал телу нейрона (перикариону), из которого вырастает. Термин «дендрит» ввёл в научный оборот швейцарский ученый В. Гис в 1889 году.

Миелин (в некоторых изданиях употребляется некорректная теперь форма миэлин) — вещество, образующее миелиновую оболочку нервных волокон.

Вставочный нейрон (синонимы: интернейрон, промежуточный нейрон; англ. interneuron, relay neuron, association neuron, bipolar neuron) — нейрон, связанный только с другими нейронами, в отличие от двигательных нейронов, иннервирующих мышечные волокна, и сенсорных нейронов, преобразующих стимулы из внешней среды в электрические сигналы.

Упоминания в литературе

Аксон — длинное нервное волокно, отходящее от тела некоторых нейронов и заканчивающееся терминалями (до нескольких сотен) на клетках-мишенях: нейронах, миоцитах, клетках железы и др. В зависимости от наличия или отсутствия аксона выделяют нейроны I и II типа. Область тела нейрона, которой начинается аксон, называют начальным сегментом аксон, или аксонным холмиком. Мембрана аксонного холмика генерирует потенциалы действия (нервные импульсы), распространяющиеся по аксону. Некоторые аксоны покрыты прерывистыми цепочками миелиновых оболочек (муфт) и называются миелинизированными (волокна спинномозговых нервов). Аксоны, свободные от миелина, называются немиелинизированными (волокна вегетативных нервов). Между муфтами имеются промежутки – перехваты Ранвье. В участках, лишенных миелиновой оболочки, мембрана аксона контактирует непосредственно с внеклеточной средой. В ЦНС миелиновые муфты образованы глиальными клетками, олигодендритами. Миелиновые муфты аксонов, выходящих за пределы ЦНС (периферических волокон), образованы шванновскими клетками. Одна шванновская клетка может образовывать муфты, покрывая до девяти нервных волокон. Главная функция аксонов – передача нервных импульсов от тела нейрона к терминалям, которые заканчиваются на клетках-мишенях утолщениями, синаптическими бляшками. Скорость движения информации по аксонам составляет от нескольких миллиметров в секунду в мелких немиелинизированных волокнах до 90 м/с в крупных миелинизированных. Миелиновая оболочка увеличивает скорость передачи потенциалов действия по аксону.

НЕЙРО́Н, нервная клетка; основная структурная и функциональная единица нервной системы. Нейроны обладают особыми свойствами – возбудимостью и проводимостью. Из нейронов построена нервная ткань. Как и другие клетки, нейрон имеет ядро, цитоплазму и клеточную мембрану. Ядро содержится в теле нейрона (его расширенная часть), от которого отходят отростки – короткие (дендриты) и один длинный (аксон). Длина аксона может достигать 1 м и более. Аксоны образуют тяжки, которые называются нервами (наиболее крупные – нервными стволами). Дендриты принимают сигналы из внешней среды или от другой нервной клетки и проводят возбуждение к аксону, который передаёт его в удалённые от тела нейрона области. Тела нейронов образуют серое вещество головного и спинного мозга, а дендриты и аксоны – белое мозговое вещество.

Таким образом, основными функциями нейронов являются: восприятие внешних раздражений – рецепторная функция, их переработка – интегративная функция и передача нервных влияний на другие нейроны или различные рабочие органы – эффекторная функция. В теле нервной клетки, или соме, происходят основные процессы переработки информации. Многочисленные древовидно разветвленные отростки – дендриты (греч. дендрон – «дерево») служат входами нейрона, через которые сигналы поступают в нервную клетку. Выходом нейрона является отходящий от тела клетки отросток – аксон (греч. аксис – «ось»), который передает нервные импульсы дальше – другой нервной клетке или рабочему органу (мышце, железе). Особенно высокой возбудимостью обладает начальная часть аксона и расширение в месте его выхода из тела клетки – аксонный холмик нейрона. Именно в этом сегменте клетки возникает нервный импульс.

Таким образом, основными функциями нейронов являются: восприятие внешних раздражений – рецепторная функция, их переработка интегративная функция и передача нервных влияний на другие нейроны или различные рабочие органы – эффекторная функция. В теле нервной клетки, или соме, происходят основные процессы переработки информации. Многочисленные древовидно разветвленные отростки – дендриты (греч. дендрон – «дерево») служат входами нейрона, через которые сигналы поступают в нервную клетку. Выходом нейрона является отходящий от тела клетки отросток – аксон (греч. аксис – «ось»), который передает нервные импульсы дальше – другой нервной клетке или рабочему органу (мышце, железе). Особенно высокой возбудимостью обладает начальная часть аксона и расширение в месте его выхода из тела клетки – аксонный холмик нейрона. Именно в этом сегменте клетки возникает нервный импульс.

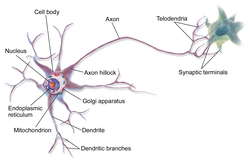

Нейрон. Основной функциональной и структурной единицей нервной системы является нейрон, строение которого показано на рис. 1.1. Нейрон состоит из клеточного тела, или сомы, коротких нервных отростков, называемых дендритами, и длинного нервного волокна – аксона. Область выхода аксона из клеточного тела нейрона называется аксонным холмиком. Хотя формально и дендриты и аксоны являются нервными волокнами, термин «нервное волокно» в основном употребляется при упоминании аксона. Дендриты передают нервный импульс к телу нейрона, тогда как аксон направляет импульс из тела нейрона на другие нервные клетки или на мышечные волокна.

Связанные понятия (продолжение)

Клетки Пуркинье (англ. Purkinje cells) — крупные нервные клетки коры мозжечка. Своё название клетки получили в честь их первооткрывателя, чешского врача и физиолога Яна Эвангелисты Пуркинье.

Пирамидальные нейроны, или пирамидные нейроны, — основные возбудительные нейроны мозга млекопитающих. Также обнаруживаются у рыб, птиц, рептилий. Напоминают по форме пирамиду, из которой вверх ведёт большой апикальный дендрит; имеют один аксон, идущий вниз, и множество базальных дендритов. Впервые были исследованы Рамон-и-Кахалем. Отмечены в таких структурах, как кора мозга, гиппокамп, миндалевидное тело (амигдала), но отсутствуют в обонятельной луковице, стриатуме, среднем мозге, ромбовидном мозге…

Подробнее: Пирамидальный нейрон

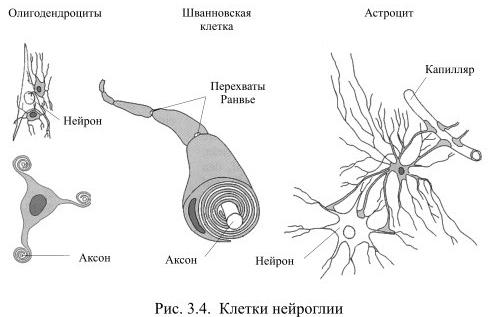

Нейроглия, или просто глия (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей), — совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Составляет около 40 % объёма ЦНС. Количество глиальных клеток в мозге примерно равно количеству нейронов. Термин ввёл в 1846 году Рудольф Вирхов.

Перикарион (др.-греч. περι- — приставка со значением «около, вокруг, кругом» + κάρυον — «орех») — сома (тело) нейрона, может иметь различную величину и форму. На цитолемме перикариона образуются многочисленные синаптические контакты с отростками других нейронов.

Нервная ткань — ткань эктодермального происхождения, представляет собой систему специализированных структур, образующих основу нервной системы и создающих условия для реализации её функций. Нервная ткань осуществляет восприятие и преобразование раздражителей в нервный импульс и передачу его к эффектору. Нервная ткань обеспечивает взаимодействие тканей, органов и систем организма и их регуляцию.

Мотонейро́н (от лат. motor — приводящий в движение и нейрон; двигательный нейро́н) — крупная нервная клетка в передних рогах спинного мозга. Мотонейроны обеспечивают моторную координацию и поддержание мышечного тонуса.

Шванновские клетки (леммоциты) — вспомогательные клетки нервной ткани, которые формируются вдоль аксонов периферических нервных волокон. Создают, а иногда и разрушают, электроизолирующую миелиновую оболочку нейронов. Выполняют опорную (поддерживают аксон) и трофическую (питают тело нейрона) функции. Описаны немецким физиологом Теодором Шванном в 1838 году и названы в его честь.

Астроцит (лат. astrocytus; от греч. astron — звезда; и kýtos, здесь — клетка) — тип нейроглиальной клетки звездчатой формы с многочисленными отростками. Совокупность астроцитов называется астроглией.

Гранулярные клетки — несколько разновидностей мелких нейронов мозга. Название «гранулярная клетка» («зернистая клетка», «клетка-зерно») используется анатомами для нескольких разных типов нейронов, единственной общей особенностью которых является крайне малый размер тел этих клеток.

Подробнее: Гранулярная клетка

Гипотала́мус (лат. hypothalamus, от греч. ὑπό — «под» и θάλαμος — «комната, камера, отсек, таламус») — небольшая область в промежуточном мозге, включающая в себя большое число групп клеток (свыше 30 ядер), которые регулируют нейроэндокринную деятельность мозга и гомеостаз организма. Гипоталамус связан нервными путями практически со всеми отделами центральной нервной системы, включая кору, гиппокамп, миндалину, мозжечок, ствол мозга и спинной мозг. Вместе с гипофизом гипоталамус образует гипоталамо-гипофизарную…

Не́рвные воло́кна — длинные отростки нейронов, покрытые глиальными оболочками. По нервным волокнам распространяются нервные импульсы, по каждому волокну изолированно, не заходя на другие.

Корзинчатые нейроны — тормозные ГАМК-эргические вставочные нейроны молекулярного слоя мозжечка. Длинные аксоны корзинчатых нейронов образуют корзиноподобные синапсы с телами клеток Пуркинье. Корзинчатые нейроны многополярны, их дендриты свободно ветвятся.

Подробнее: Корзинчатый нейрон

Тала́мус, иногда — зри́тельные бугры (лат. Thalamus; от др.-греч. θάλαμος — «камера, комната, отсек») — отдел головного мозга, представляющий собой большую массу серого вещества, расположенную в верхней части таламической области промежуточного мозга хордовых животных, в том числе и человека. Впервые описан древнеримским врачом и анатомом Галеном. Таламус — это парная структура, состоящая из двух половинок, симметричных относительно межполушарной плоскости. Таламус находится глубже структур большого…

Полоса́тое те́ло (лат. corpus striatum) — анатомическая структура конечного мозга, относящаяся к базальным ядрам полушарий головного мозга.

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга). Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную). Генерирует тета-ритм при удержании внимания.

Латеральное коленчатое тело (наружное коленчатое тело, ЛКТ) — легко распознаваемая структура мозга, которая помещается на нижней латеральной стороне подушки таламуса в виде достаточно большого плоского бугорка. В ЛКТ приматов и человека морфологически определено шесть слоев: 1 и 2 — слои крупных клеток, 3-6 — слои мелких клеток. Слои 1, 4 и 6 получают афференты от контрлатерального (расположенного в противоположном по отношению к ЛКТ полушарии) глаза, а слои 2, 3 и 5 — от ипсилатерального (расположенного…

Зубчатая извилина (лат. gyrus dentatus) или зубчатая фасция гиппокампа (лат. fascia dentata hippocampi) — зазубренная извилина, расположенная в глубине борозды гиппокампа и переходящая в ленточную извилину. В некоторых классификациях она вместе с аммоновым рогом считается частью самого гиппокампа, однако большинство авторов относят её к гиппокамповой формации. В её структуре выделяют три слоя: полиморфный хилус, гранулярный слой и молекулярный слой, который непрерывно переходит в молекулярный слой…

Потенциа́л де́йствия — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в виде кратковременного изменения мембранного потенциала на небольшом участке возбудимой клетки (нейрона или кардиомиоцита), в результате которого наружная поверхность этого участка становится отрицательно заряженной по отношению к внутренней поверхности мембраны, в то время, как в покое она заряжена положительно. Потенциал действия является физиологической основой нервного импульса.

Обонятельная луковица — часть обонятельного мозга, парное образование, состоящее из тел вторых нейронов биполярного типа обонятельного анализатора. Располагается во внутричерепной полости между лобной долей сверху и решётчатой пластинкой решётчатой кости снизу, через отверстие которой в неё поступают нервные волокна обонятельной области носа, а сзади продолжается в обонятельный тракт.

Реце́птор — объединение из терминалей (нервных окончаний) дендритов чувствительных нейронов, глии, специализированных образований межклеточного вещества и специализированных клеток других тканей, которые в комплексе обеспечивают превращение влияния факторов внешней или внутренней среды (раздражитель) в нервный импульс. В некоторых рецепторах (например, вкусовых и слуховых рецепторах человека) раздражитель непосредственно воспринимается специализированными клетками эпителиального происхождения или…

Ганглий (др.-греч. γάγγλιον — узел), или нервный узел — скопление нервных клеток, состоящее из тел, дендритов и аксонов нервных клеток и глиальных клеток. Обычно ганглий имеет также оболочку из соединительной ткани. Имеются у многих беспозвоночных и всех позвоночных животных. Часто соединяются между собой, образуя различные структуры (нервные сплетения, нервные цепочки и т. п.).

Голубое пятно (голубоватое место, голубоватое пятно, синее пятно/место, лат. locus coeruleus) — ядро, расположенное в стволе мозга на уровне моста (участок голубоватого цвета в верхнелатеральной части ромбовидной ямки ствола головного мозга кнаружи от верхней ямки), часть ретикулярной формации. Система его проекций очень широка — аксоны восходят к верхним слоям коры больших полушарий, гиппокампу, миндалине, перегородке, полосатому телу, коре мозжечка. Нисходящие проекции идут в спинной мозг к симпатическим…

Афферентация (от лат. afferens — «приносящий») — постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от органов чувств, воспринимающих информацию как от внешних раздражителей (экстерорецепция), так и от внутренних органов (интерорецепция). Находится в прямой зависимости от количества и силы воздействующих раздражителей, а также от состояния — активности или пассивности — индивида.

Белое вещество (лат. substantia alba) — компонент центральной нервной системы позвоночных животных и человека, состоящий главным образом из пучков аксонов, покрытых миелином. Противопоставляется серому веществу мозга, состоящему из клеточных тел нейронов. Цветовая дифференциация белого и серого вещества нервной ткани обусловлена белым цветом миелина.

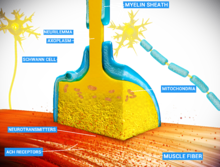

Нервно-мышечный синапс (также нейромышечный, либо мионевральный синапс) — эффекторное нервное окончание на скелетном мышечном волокне. Входит в состав нервно-мышечного веретена. Нейромедиатором в этом синапсе является ацетилхолин.

Ретикулярная формация (лат. reticulum — сеточка, formatio — образование) — это образование, тянущееся вдоль всей оси ствола головного мозга. Своим названием оно обязано сетчатой структуре, образуемой его нервными клетками с очень сложными связями. Формация состоит из ретикулярных ядер и большой сети нейронов с разветвлёнными аксонами и дендритами, представляющих единый комплекс, который осуществляет активацию коры головного мозга и контролирует рефлекторную деятельность спинного мозга. Эта сеть нейронов…

Средний мозг, или мезэнцефалон (англ. Midbrain, лат. Mesencephalon; термин «мезэнцефалон» происходит от др.-греч. μέσος — «месос» — средний, и ἐγκέφᾰλος — «энкефалос» — буквально «находящийся внутри головы», то есть головной мозг) — это отдел головного мозга хордовых животных, развивающийся из среднего из трёх первичных мозговых пузырей эмбриона. Этот отдел мозга ответствен за осуществление многих важных физиологических функций, таких, как зрение, слух, контроль движений, регуляция циклов сна и бодрствования…

Мозжечо́к (лат. cerebellum — дословно «малый мозг») — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. У человека располагается позади продолговатого мозга и варолиева моста, под затылочными долями полушарий головного мозга. Посредством трёх пар ножек мозжечок получает информацию из коры головного мозга, базальных ганглиев, экстрапирамидной системы, ствола головного мозга и спинного мозга. У различных таксонов позвоночных взаимоотношения…

Мозгово́й ствол, или ствол головного мозга, — традиционно выделяющийся отдел третьего мозга, представляющий собой протяжённое образование, продолжающее спинной мозг.

Ганглионарная (ганглиозная) клетка — нервная клетка (нейрон) сетчатки глаза, способная генерировать нервные импульсы в отличие от других типов нейронов сетчатки (биполярных, горизонтальных, амакриновых). В их цитоплазме хорошо выражено базофильное вещество. Ганглионарные клетки граничат со стекловидным телом глаза и образуют слой сетчатки, который первым получает свет. Их аксоны по поверхности сетчатки направляются к слепому пятну (пятно Мариотта), собираются в зрительный нерв и направляются в мозг…

Конечный мозг (лат. telencephalon) — самый передний отдел головного мозга. Состоит из двух полушарий большого мозга (покрытых корой), мозолистого тела, полосатого тела и обонятельного мозга. Является наиболее крупным отделом головного мозга. Это также самая развитая структура, покрывающая собой все отделы головного мозга.

Дендритный шипик — мембранный вырост на поверхности дендрита, способный образовать синаптическое соединение. Шипики обычно имеют тонкую дендритную шейку, оканчивающуюся шарообразной дендритной головкой. Дендритные шипики обнаруживаются на дендритах большинства основных типов нейронов мозга. В создании шипиков участвует белок калирин.

Эпиталамус (буквально «надталамус») — это самая дорсальная (верхняя) задняя часть таламического мозга, или, иначе говоря, таламической области — той части промежуточного мозга, куда, помимо эпиталамуса, входят также таламус, субталамус и метаталамус, но не входят гипоталамус и гипофиз, причисляемые к гипоталамической области. Эпиталамус возвышается над таламусом. В число его структур входят поводок эпиталамуса, также называемый поводком мозга, треугольник поводка, спайка поводков, подспаечный орган…

Передний мозг, или прозэнцефалон (лат. prosencephalon, англ. forebrain) — это отдел головного мозга хордовых животных, выделяемый на основании особенностей его эмбрионального развития у этих видов животных. Передний мозг (прозэнцефалон) является одним из трёх первичных мозговых пузырей, образующихся в первичной нервной трубке вскоре после нейруляции и образования нейромер, на так называемой трёхпузырьковой стадии развития ЦНС эмбриона. Двумя другими первичными мозговыми пузырями являются средний…

Миоци́ты, или мы́шечные клетки — особый тип клеток, составляющий основную часть мышечной ткани. Миоциты представляют собой длинные, вытянутые клетки, развивающиеся из клеток-предшественников — миобластов. Существует несколько типов миоцитов: миоциты сердечной мышцы (кардиомиоциты), скелетной и гладкой мускулатуры. Каждый из этих типов обладает особыми свойствами. Например, кардиомиоциты, помимо прочего, генерируют электрические импульсы, задающие сердечный ритм.

Головно́й мозг (лат. cerebrum, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа. В анатомической номенклатуре позвоночных, в том числе человека, мозг в целом чаще всего обозначается как encephalon — латинизированная форма греческого слова; изначально латинское cerebrum стало синонимом большого мозга (telencephalon).

Спинно́й мозг (лат. medulla spinalis) — орган центральной нервной системы позвоночных, расположенный в позвоночном канале. Принято считать, что граница между спинным и головным мозгом проходит на уровне перекреста пирамидных волокон (хотя эта граница весьма условна). Внутри спинного мозга имеется полость, называемая центральным каналом (лат. canalis centralis). Спинной мозг защищён мягкой, паутинной и твёрдой мозговой оболочкой. Пространства между оболочками и спинномозговым каналом заполнены спинномозговой…

Бледный шар (лат. globus pallidus s. pallidum) — парная структура переднего мозга, относящаяся к базальным ядрам, часть чечевицеобразного ядра, вентромедиальная часть полосатого тела. Подразделяется на латеральную и медиальную части.

Промежуточный мозг, или диэнцефалон (лат. Diencephalon, англ. Diencephalon; термин «диэнцефалон» происходит от др.-греч. διά — «диа-», обозначающее «через», «между», и ἐγκέφαλος — «энкефалос», буквально «находящийся внутри головы», то есть головной мозг) — отдел головного мозга хордовых животных, который образуется в процессе эмбрионального развития из задней части зародышевого переднего мозга (прозэнцефалона). На пятипузырьковой стадии из задней части зародышевого переднего мозга (прозэнцефалона…

Олигодендроциты, или олигодендроглия — это вид нейроглии, открытый Пио дель Рио-Ортегой (1928 год). Олигодендроциты есть только в центральной нервной системе, которая у позвоночных включает в себя головной мозг и спинной мозг.

Синаптогенез — процесс формирования синапсов между нейронами в нервной системе. Синаптогенез происходит на протяжении всей жизни здорового человека, а взрыв формирования синапсов, т. н. избыточный синаптогенез (exuberant synaptogenesis), наблюдается на ранних стадиях развития головного мозга. Синаптогенез особенно важен в ходе критического периода развития особи (в биологии развития, такого периода, когда нервная система особенно чувствительна к экзогенным стимулам), когда имеет место быть интенсивное…

Хвостатое ядро (лат. nucleus caudatus) — парная структура головного мозга, относящаяся к стриатуму. Расположена спереди от таламуса, от которого (на горизонтальном срезе) его отделяет белая полоска вещества — внутренняя капсула. Передний отдел хвостатого ядра утолщён и образует головку, caput nuclei caudati, которая составляет латеральную стенку переднего рога бокового желудочка. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу, в этом месте головка соединяется с чечевицеобразным…

Продолговатый мозг (лат. myelencephalon, medulla oblongata), или луковица головного мозга (лат. bulbus cerebri), — задний отдел головного мозга, непосредственное продолжение спинного мозга. Происходит из ромбовидного мозга и входит в ствол головного мозга. Регулирует такие основные процессы жизнедеятельности, как дыхание и кровообращение, поэтому в случае повреждения продолговатого мозга мгновенно наступает смерть.

Химический синапс — особый тип межклеточного контакта между нейроном и клеткой-мишенью. У данного типа синапса роль посредника (медиатора) передачи выполняет химическое вещество.

Электри́ческий си́напс (англ. electrical synapse) — место высокоспециализированных контактов (щелевых контактов) между нейронами, где происходит прямое перетекание электрических токов от одного нейрона к другому. В щелевых контактах мембраны соседних клеток находятся на расстоянии около 3,8 нм, в то время как в химическом синапсе расстояние между двумя нейронами составляет от 20 до 40 нм. У многих животных в нервной системе имеются как химические, так и электрические синапсы. По сравнению с химическими…

Упоминания в литературе (продолжение)

Основная единица нервной системы — нервная клетка (нейрон). Нейроны покрыты глиальными клетками, доставляющими им питание и удерживающими их на месте. Каждая нервная клетка состоит из тела, дендрита и аксона. В периферической нервной системе аксоны собраны в пучки – нервы. Бо́льшая часть аксонов покрыта миелиновой оболочкой, которая увеличивает скорость передачи информации в нервной системе, а также препятствует передаче нервных импульсов близлежащим клеткам. Современные исследователи опровергли бытовавшее ранее мнение о том, что «нервные клетки не восстанавливаются». Доказано, что клетки в зонах мозга, связанных с памятью и процессом обучения, продолжают развиваться и делиться в течение жизни человека.

Нервные клетки имеют несколько отростков – чувствительных древовидно ветвящихся дендритов, которые проводят к телу нейронов возбуждение, возникающее на их чувствительных нервных окончаниях, расположенных в органах, и одних двигательный аксон, по которому нервный импульс передается от нейрона к рабочему органу или другому нейрону. Нейроны вступают друг с другом в контакт с помощью окончаний отростков, образуя рефлекторные цепи, по которым передаются (распространяются) нервные импульсы.

От нервных центров по основному отростку (аксону) идут сигналы к каждой клетке и каждому органу тела, заставляя их путем электрической стимуляции выполнять определенную функцию. Нервные центры состоят из сотен и даже тысяч нервных клеток. Соответственно, существует такое же количество аксонов. Они собираются в пучки (так называемые тракты), которые, соединяясь вместе, образуют общий «кабель» – спинной мозг.

Основной ее элемент – нейрон: микроскопически малая нервная клетка с отходящими от нее отростками. Длинный отросток называется аксоном, короткий древовидной формы – дендритом. Посредством этих отростков все нервные клетки связаны между собой. Место соединения отростков называется синапсом. Пучки нервных волокон, идущие к поверхности тела, к внутренним органам и мышцам, образуют периферическую нервную систему. Разветвленные окончания нервных волокон образуют органы чувств.

Вспомогательные клетки нейроглии (астроциты) не только создают физическую опору для нейронов, но вместе с сосудами обеспечивают потребности нервной ткани в кислороде и необходимых для жизни веществах, включая аминокислоты, липиды, гликопротеиды. Тело нервной клетки имеет микроскопические размеры, но длина аксона может достигать одного метра! Отростки нейронов, как правило, укрыты миелиновой оболочкой, которая обеспечивает стабильность обмена веществ в длинных нервных проводниках и высокую скорость передачи возбуждения.

Нейрон представляет собой микроскопически малую нервную клетку с отходящими от нее отростками. Длинный отросток называется аксоном, короткий древовидной формы – дендритом. Посредством этих отростков все нервные клетки связаны между собой. Место соединения отростков называется синапсом. Пучки нервных волокон, идущие к поверхности тела, к внутренним органам и мышцам, образуют периферическую нервную систему. Разветвленные окончания нервных волокон образуют органы чувств.

Главная структурная и функциональная единица нервной системы – нейрон, представляющий собой клетку с отростками – длинным аксоном и короткими дендритами. Нейроны соединяются между собой синапсами, образуя нейронные цепи, приводимые в действие рефлекторно: в ответ на раздражение, поступаемое из внешней или внутренней среды, возбуждение из нервных окончаний передается по центростремительным волокнам в головной и спинной мозг, оттуда импульсы по центробежным волокнам поступают в различные органы, а по двигательным – к мышцам.

Аксон – вырост цитоплазмы, приспособленный для проведения информации, которая собирается ден-дритами и перерабатывается в нейроне. Аксон дендритной клетки имеет постоянный диаметр и покрыт миелиновой оболочкой, которая образована из глии, у аксона разветвленные окончания, в которых находятся митохондрии и секреторные образования.

Два слова о строении нейрона. У него есть центральная толстенькая часть – «тело», в котором находится клеточное ядро с генами. От тела отходят два вида отростков: «входные» (дендриты) и «выходные» (аксоны). Дендритов обычно много, а аксон, как правило, один, но на конце он может ветвиться.

При поражении центров коры головного мозга очень важна локализация, ведь повреждения происходят на микроскопическом уровне. Головной мозг состоит из нейронов и глиальных клеток, которые соединены между собой сложными проводимыми путями – аксонами и дендритами. По ним передаются нервные импульсы. Все мы еще со школьного курса биологии знаем, что в головном мозге есть серое и белое вещества. Серым веществом является скопление нейронов и коротких проводимых путей между ними. А вот белое вещество составляют длинные, сложные проводимые пути – нервные волокна, которые покрыты особой миелиновой оболочкой – она необходима для нормального прохождения импульсов и подобна изоляционной ленте на электрическом проводе.

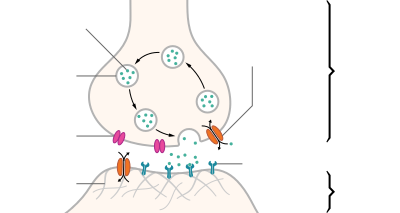

В состоянии относительного физиологического покоя синапс находится в фоновой биоэлектрической активности. Ее значение заключается в том, что она повышает готовность синапса к проведению нервного импульса. В состоянии покоя 1–2 пузырька в терминале аксона могут случайно подойти к пресинаптической мембране, в результате чего вступят с ней в контакт. Везикула при контакте с пресинаптической мембраной лопается и ее содержимое в виде одного кванта АХ поступает в синаптическую щель, попадая при этом на постсинаптическую мембрану, где будет образовываться МПКН.

В состоянии относительного физиологического покоя синапс находятся в фоновой биоэлектрической активности. Ее значение заключается в том, что она повышает готовность синапса к проведению нервного импульса. В состоянии покоя 1–2 пузырька в терминале аксона могут случайно подойти к пресинаптической мембране, в результате чего вступят с ней в контакт. Везикула при контакте с пресинаптической мембраной лопается, и ее содержимое в виде 1 кванта АХ поступает в синаптическую щель, попадая при этом на постсинаптическую мембрану, где будет образовываться МПКН.

Таким образом, нейрофизиологические и психофизиологические механизмы tDCS и ТКМП достаточно многообразны, даже при приложении стандартизированных параметров тока и площади электродов (при tDCS). Нам представляется маловероятным сведение механизмов поляризаций к делоляризации или гиперполяризации мембраны нейронов. Если для пирамидных нейронов с их пространственной ориентацией в коре можно себе представить, что, например, при анодной поляризации входящий (гиперполяризующий) ток протекает преимущественно через дендрита, а выходящий (деполяризующий) ток – через начальный сегмент аксона (где генерируются спайки), вызывая его деполяризацию и увеличение возбудимости моторной коры, то это допущение плохо приложимо к другим областям коры, где ориентация нейронов не столь очевидна. Кроме того, возбуждающие или тормозные потенциалы длятся не более 10 мсек. Пассивная деполяризация мембраны еще короче. Установленные эффекты tDCS длятся десятки минут, а то и дольше. Следовательно, де– или гиперполяризация, если и играют существенную роль в возникновении эффектов, то она сводится к пусковой роли, запускающей каскад синаптических и метаболических реакций которые и лежат в основе более длительных эффектов поляризаций.

Надо сказать, что нейрон устроен очень интересно: у него, как у всякого компьютера, есть корпус – тело. И все же славится нейрон не этим, главное в нем – это его отростки. Весь нейрон чем-то напоминает дерево, которое имеет развитую крону и ствол. Крону у дерева образуют ветки, а у нейрона это короткие отростки, они называются дендритами. У дерева ствол, а у нейрона – длинный отросток, аксон. А теперь о месте соединения нервных клеток – это синапс. Если два компьютера соединить шнуром, то контакт компьютера и шнура будет как раз тем самым синапсом в нервной системе.

Активность генов в нейронах основана на свойствах молекул ДНК, т. е. активность вызвана причинно-следственными связями, которые определяют особенности контактов молекул ДНК с окружающими атомами и молекулами. В свою очередь, активность генов является причиной всех событий клеточного метаболизма и, значит, обмена веществ между нейронами и с окружающей средой. Все процессы в сообществе нервных клеток (клеточном сообществе – КС) – рождение клеток, их возбуждение и торможение, функциональная специализация и формирование в них устойчивых молекулярных структур, синтез в клетках нейромедиаторов и образование у них аксонов, дендритов и шипиков, образование и разрыв межклеточных связей, распространение и прекращение возбуждений в сообществе, гибель клеток – это детерминистские процессы. Так у нейронов в течение суток изменяются параметры метаболизма: количество и соотношение синтезируемых и разлагающихся веществ, в т. ч. количество синтезируемых нейромедиаторов и гормонов. У нейронов, как и у всех организмов, имеются суточные ритмы. В соответствии с этими ритмами в продолжение суток изменяются состав и количество клеток, возбуждающихся от воздействий окружающей среды и следов таких воздействий, результаты конкуренции клеток и узлов за прекращение своего возбуждения, используемые возбуждениями маршруты связей между клетками, конфигурация формирующихся способов прекращения возбуждений, распространяющихся из одних и тех же узлов.

Другая часть коллатералей соединяется с клетками ядра Кларка, расположенного в заднем роге спинного мозга. Данное ядро расположено от VIII шейного до II поясничного сегментов по длиннику спинного мозга. Клетки грудного ядра являются вторыми нейронами, чьи аксоны образуют задний спиномозжечковый путь. Коллатерали, идущие от задних корешков шейных сегментов, входят в состав клиновидного пучка, идут вверх к его ядру и к дополнительному клиновидному ядру. Его аксоны соединяются с мозжечком. Третья группа коллатеральных афферентных волокон заканчивается в задних рогах спинного мозга. Там расположены вторые нейроны, чьи аксоны образуют передний спино-мозжечковый путь.

Соответственно существует такое же количество аксонов. Они собираются в пучки (так называемые тракты), которые, соединяясь вместе, образуют общий «кабель» – спинной мозг.

Двигательная единица – это отдельный мотонейрон и мышечные волокна, которые он иннервирует. Таким образом, нейрон определяет, являются ли волокна медленно или быстро сокращающимися. Мотонейрон в МС двигательной единице имеет небольшое клеточное тело и иннервирует группу из 10-180 мышечных волокон. У мотонейрона в БС двигательной единице большое клеточное тело и больше аксонов, и он иннервирует от 300 до 800 мышечных волокон. Отсюда следует, что каждый МС-мотонейрон в состоянии активировать значительно меньшее количество мышечных волокон в противоположность БС-мотонейрону. При этом необходимо отметить, что сила, производимая отдельными МС- и БС-волокнами по величине отличается незначительно. МС- и БС-волокна имеют разные функции во время физической активности. МС-волокнам присущ высокий уровень аэробной выносливости, они эффективны в производстве АТФ на основе окисления углеводов и жиров и более приспособлены к выполнению длительной работы невысокой интенсивности. Быстро сокращающиеся мышечные волокна приспособлены к анаэробной деятельности (без кислорода), и при их работе АТФ образуется благодаря анаэробным реакциям. Б С двигательные единицы производят большую силу, однако легко устают ввиду ограниченной выносливости и используются главным образом при выполнении кратковременной работы высокой интенсивности.

• длинный отросток, отходящий от тела клетки, который тянется на большое расстояние – до 1,5–1,7 м. Он составляет основной, или осевой, отросток нервной клетки. Его называют аксоном (в переводе с латыни axis — ось, основание, основной).

Другая часть коллатералей соединяется с клетками ядра Кларка, расположенного в заднем роге спинного мозга. Данное ядро расположено от VIII шейного до II поясничного сегментов по длиннику спинного мозга. Клетки грудного ядра являются вторыми нейронами, чьи аксоны образуют задний спиномозжечковый путь.

Формирование мышечной ткани начинается на 4-6-й неделе внутриутробного развития. В это время формируются первичные мышечные волокна. Несколько позже в мышцы прорастают аксоны мотонейронов спинного мозга. С этой стадии начинается синхронное формирование нервно-мышечного аппарата, причем определяющее значение имеет развитие нервных элементов, происходящее на 6-7-м месяцах внутриутробного развития. К моменту рождения примерно половина мышечных волокон уже прошла стадию первичной дифференцировки, и уже определены как «белые» или «красные». Дифференцировочные процессы усиливаются в возрасте от 1 до 2 лет, а затем на стадии полового созревания.

Нейросекреторные клетки, как и обычные нервные клетки, воспринимают сигналы, поступающие к ним от других отделов нервной системы, но далее передают полученную информацию уже гуморальным путем (не по аксонам, а по сосудам) – посредством нейрогормонов. Таким образом, совмещая свойства нервных и эндокринных клеток, нейросекреторные клетки объединяют нервные и эндокринные регуляторные механизмы в единую нейроэндокринную систему. Этим обеспечивается, в частности, способность организма адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Объединение нервных эндокринных механизмов регуляции осуществляется на уровне гипоталамуса и гипофиза.

Гидроцефалический (интерстициальный) отек. Еще одной формой отека головного мозга, сопровождающейся увеличением объема интерстициального пространства, является гидроцефалический отек, обусловленный блокадой путей, соединяющих интерстициальное пространство головного мозга с макроскопическими ликворосодержащими пространствами. Для клинициста эта форма отека имеет практическое значение. Так, у больных с острой гидроцефалией в начале происходит увеличение объема интерстициальной жидкости в перивентрикулярных отделах. Узкие в норме пространства между глиальными клетками и аксонами расширяются. Астроциты набухают, атрофируются и погибают. У больных с хронической гидроцефалией деструкция аксонов, разрушение миелина, фагоцитоз липидов микроглии являются характерными гистологическими признаками. Кроме стаза внеклеточной жидкости, причиной отека у этих больных может быть и обратный ток спинномозговой жидкости из желудочков мозга. Так же, как и при любой иной форме отека мозга, в зоне отек; снижается регионарный мозговой кровоток. По-видимому, часть функциональных расстройств в ЦНС, наблюдаемых у больных с гидроцефалией, обусловлена снижением регионарного кровотока в зоне отека.

Эти два гормона относятся к особой группе, поскольку, синтезируясь в гипоталамусе, транспортируются по аксонам (отросткам нейронов) в задний гипофиз и там выделяются в системный кровоток.

Между концами может остаться небольшой диастаз, но он не должен превышать 1 мм. Свободный промежуток между концами нерва заполнит гематома, а в дальнейшем образуется соединительно—тканная прослойка, через эту гематому и соединительную ткань будут прорастать тяжи швашювских клеток и вновь сформированные аксоны.

Длинная проекция на нейрон, который отводит сигналы

| Аксон | |

|---|---|

Аксон многополярного нейрона Аксон многополярного нейрона |

|

| Идентификаторы | |

| MeSH | D001369 |

| Анатомическая терминология [редактировать в Викиданных ] |

аксон (от греческого ἄξων áxōn, ось) или нервное волокно (или нерв волокно : см. орфографические различия ), представляет собой длинный тонкий выступ нервной клетки или нейрона у позвоночных, который обычно проводит электрические импульсы, известные как потенциалы действия, от тела нервной клетки. Функция аксона — передавать информацию различным нейронам, мышцам и железам. В некоторых сенсорных нейронах (псевдоуниполярных нейронах ), таких как нейроны прикосновения и тепла, аксоны называются афферентными нервными волокнами, и электрический импульс проходит по ним от периферия к телу клетки и от тела клетки к спинному мозгу вдоль другой ветви того же аксона. Дисфункция аксонов является причиной многих наследственных и приобретенных неврологических расстройств, которые могут поражать как периферические, так и центральные нейроны. Нервные волокна классифицируются на три типа — нервные волокна группы A, нервные волокна группы B и нервные волокна группы C. Группы A и B являются миелинизированными, а группа C немиелинизированными. Эти группы включают как сенсорные волокна, так и двигательные волокна. Другая классификация группирует только сенсорные волокна как Тип I, Тип II, Тип III и Тип IV.

Аксон — это один из двух типов цитоплазматических выступов из тела клетки нейрона; другой тип — дендрит . Аксоны отличаются от дендритов несколькими особенностями, включая форму (дендриты часто сужаются, в то время как аксоны обычно имеют постоянный радиус), длину (дендриты ограничены небольшой областью вокруг тела клетки, в то время как аксоны могут быть намного длиннее) и функцию (дендриты получают сигналы, тогда как аксоны передают их). Некоторые типы нейронов не имеют аксона и передают сигналы от своих дендритов. У некоторых видов аксоны могут исходить из дендритов, известных как дендриты, несущие аксоны. Ни у одного нейрона никогда не бывает более одного аксона; однако у беспозвоночных, таких как насекомые или пиявки, аксон иногда состоит из нескольких областей, которые функционируют более или менее независимо друг от друга.

Аксоны покрыты мембраной, известной как аксолемма ; цитоплазма аксона называется аксоплазмой. Большинство аксонов разветвляются, в некоторых случаях очень обильно. Концевые ветви аксона называются телодендриями. Набухший конец телодендрона известен как окончание аксона, которое соединяется с дендроном или телом клетки другого нейрона, образуя синаптическое соединение. Аксоны контактируют с другими клетками — обычно с другими нейронами, но иногда с клетками мышц или желез — в соединениях, называемых синапсами. В некоторых случаях аксон одного нейрона может образовывать синапс с дендритами того же нейрона, что приводит к аутапсу. В синапсе мембрана аксона плотно прилегает к мембране клетки-мишени, а специальные молекулярные структуры служат для передачи электрических или электрохимических сигналов через промежуток. Некоторые синаптические соединения появляются по всей длине аксона по мере его расширения — они называются проходящими («проходящими») синапсами и могут быть сотнями или даже тысячами вдоль одного аксона. Другие синапсы выглядят как терминалы на концах аксональных ветвей.

Один аксон со всеми его ветвями, взятыми вместе, может иннервировать несколько частей мозга и генерировать тысячи синаптических окончаний. Пучок аксонов образует нервный тракт в центральной нервной системе и пучок в периферической нервной системе. У плацентарных млекопитающих самым большим белым веществом трактом в головном мозге является мозолистое тело, образованное примерно из 200 миллионов аксонов в человеческом мозге.

Содержание

- 1 Анатомия

- 1.1 Аксональная область

- 1.1.1 Аксональный бугор

- 1.1.2 Начальный сегмент

- 1.2 Аксональный транспорт

- 1.3 Миелинизация

- 1.4 Узлы Ранвье

- 1.5 Терминалы аксонов

- 1.1 Аксональная область

- 2 Потенциалы действия

- 3 Развитие и рост

- 3.1 Развитие

- 3.1.1 Внеклеточная передача сигналов

- 3.1.2 Внутриклеточная передача сигналов

- 3.1.3 Динамика цитоскелета

- 3.2 Рост

- 3.3 Регулирование длины

- 3.1 Развитие

- 4 Классификация

- 4.1 Двигательная

- 4.2 Сенсорная

- 4.3 Вегетативная

- 5 Клиническая значимость

- 6 Анамнез

- 7 Другие животные

- 8 См. Также

- 9 Ссылки

- 10 Внешние ссылки

Анатомия

Аксоны являются основными линии передачи нервной системы, и в виде пучков они образуют нервы. Некоторые аксоны могут достигать одного метра и более, а другие — всего лишь один миллиметр. Самые длинные аксоны в человеческом теле — это аксоны седалищного нерва, которые проходят от основания спинного мозга до большого пальца каждой стопы. Диаметр аксонов также варьируется. Большинство отдельных аксонов имеют микроскопический диаметр (обычно около одного микрометра (мкм) в поперечнике). Самые большие аксоны млекопитающих могут достигать в диаметре до 20 мкм. Гигантский аксон кальмара, который специализируется на очень быстрой передаче сигналов, имеет диаметр, близкий к 1 миллиметру, то есть размер небольшого грифеля карандаша. Количество аксональных телодендрий (разветвляющихся структур на конце аксона) также может различаться от одного нервного волокна к другому. Аксоны в центральной нервной системе (ЦНС) обычно показывают множественные телодендрии с множеством синаптических конечных точек. Для сравнения, аксон гранулярных клеток мозжечка характеризуется одним Т-образным узлом ответвления, от которого отходят два параллельных волокна. Продуманное ветвление позволяет одновременно передавать сообщения большому количеству целевых нейронов в одной области мозга.

В нервной системе есть два типа аксонов: миелинизированные и немиелинизированные аксоны. Миелин представляет собой слой жирового изолирующего вещества, которое образовано двумя типами глиальных клеток шванновских клеток и олигодендроцитов. В периферической нервной системе шванновские клетки образуют миелиновую оболочку миелинизированного аксона. В центральной нервной системе олигодендроциты образуют изолирующий миелин. Вдоль миелинизированных нервных волокон через равные промежутки времени возникают промежутки в миелиновой оболочке, известные как узлы Ранвье. Миелинизация обеспечивает особенно быстрый режим распространения электрического импульса, называемый скачкообразной проводимостью.

Миелинизированные аксоны от кортикальных нейронов образуют основную часть нервной ткани, называемую белым веществом в мозг. Миелин придает белый цвет ткани в отличие от серого вещества коры головного мозга, которое содержит тела нейрональных клеток. Подобное расположение наблюдается в мозжечке. Связки миелинизированных аксонов составляют нервные пути в ЦНС. Там, где эти тракты пересекают среднюю линию мозга и соединяют противоположные области, они называются комиссурами. Самым крупным из них является мозолистое тело, которое соединяет два полушария головного мозга, и у него около 20 миллионов аксонов.

Структура нейрона, как видно, состоит из двух отдельных функциональных областей или компартментов — тела клетки вместе с дендритами в качестве одной области и аксональной области в качестве другой.

Аксональная область

Аксональная область или компартмент включает бугорок аксона, начальный сегмент, остальную часть аксона и телодендрии аксона и терминалы аксона. Он также включает миелиновую оболочку. тельца Ниссля, которые продуцируют нейрональные белки, отсутствуют в аксональной области. Белки, необходимые для роста аксона и удаления отходов жизнедеятельности, нуждаются в транспортном каркасе. Этот аксональный транспорт обеспечивается в аксоплазме за счет расположения микротрубочек и промежуточных филаментов, известных как нейрофиламентов.

Аксональный холмик

бугорок аксона — это область, образованная из тела клетки нейрона, которая расширяется, чтобы стать аксоном. Он предшествует начальному сегменту. Полученные потенциалы действия, которые суммируются в нейроне, передаются на бугорок аксона для генерации потенциала действия из начального сегмента.

Начальный сегмент

начальный сегмент аксона (AIS) представляет собой структурно и функционально отдельный микродомен аксона. Одна из функций начального сегмента — отделить основную часть аксона от остальной части нейрона; другая функция — помочь инициировать. Обе эти функции поддерживают нейрон клеточную полярность, в которой дендриты (и в некоторых случаях сома ) нейрона получают входные сигналы в базальной области, а в апикальной области — аксон нейрона обеспечивает выходные сигналы.

Начальный сегмент аксона немиелинизирован и содержит специализированный комплекс белков. Его длина составляет примерно от 20 до 60 мкм, и он функционирует как место инициации потенциала действия. Как положение на аксоне, так и длина AIS могут меняться, показывая степень пластичности, которая может точно настраивать нейрональный выход. Более длинный AIS связан с большей возбудимостью. Пластичность также проявляется в способности AIS изменять свое распределение и поддерживать активность нейронных схем на постоянном уровне.

AIS очень специализирован для быстрого проведения нервных импульсов. Это достигается за счет высокой концентрации потенциал-управляемых натриевых каналов в начальном сегменте, где возникает потенциал действия. Ионные каналы сопровождаются большим количеством молекул клеточной адгезии и каркасных белков, которые прикрепляют их к цитоскелету. Взаимодействие с анкирином G важно, поскольку он является основным организатором в AIS.

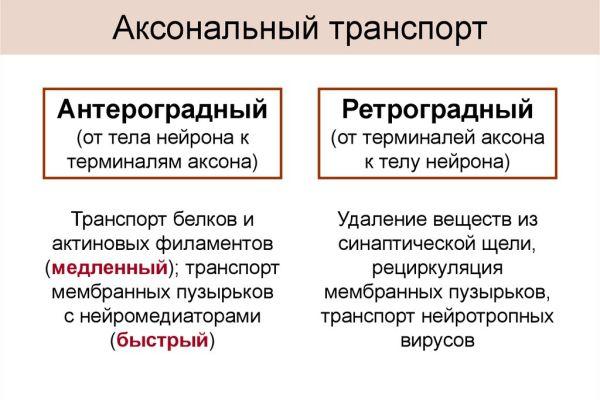

Аксональный транспорт

аксоплазма эквивалентна цитоплазма в ячейке. Микротрубочки образуются в аксоплазме на бугорке аксона. Они расположены по длине аксона в перекрывающихся участках и все направлены в одном направлении — к окончанию аксона. Об этом говорят положительные окончания микротрубочек. Такое перекрывающееся расположение обеспечивает маршруты транспортировки различных материалов из тела клетки. Исследования аксоплазмы показали движение многочисленных пузырьков всех размеров, которые можно увидеть вдоль цитоскелетных филаментов — микротрубочек и нейрофиламентов, в обоих направлениях между аксоном и его окончаниями и телом клетки.

Исходящий антероградный транспорт из тела клетки по аксону переносит митохондрии и мембранные белки, необходимые для роста, к концу аксона. Входящий ретроградный транспорт переносит отходы клетки от терминала аксона к телу клетки. Исходящие и входящие треки используют разные наборы моторных белков. Исходящий транспорт обеспечивается kinesin, а входящий обратный трафик обеспечивается dynein. Динеин направлен на минус-конец. Существует множество форм моторных белков кинезина и динеина, и считается, что каждая из них несет свой груз. Исследования транспорта в аксоне привели к названию кинезина.

Миелинизация

В нервной системе аксоны могут быть миелинизированы, или немиелинизированные. Это обеспечение изолирующего слоя, называемого миелиновой оболочкой. Миелиновая мембрана уникальна своим относительно высоким отношением липидов к белку.

В аксоны периферической нервной системы миелинизируются глиальные клетки, известные как клетки Шванна. В центральной нервной системе миелиновая оболочка представлена другим типом глиальных клеток, олигодендроцитом. Клетки Шванна миелинизируют единственный аксон. Олигодендроцит может миелинизировать до 50 аксонов.

Состав миелина этих двух типов различается. В ЦНС основным белком миелина является протеолипидный белок, а в ПНС — основной белок миелина.

Узлы Ранвье

Узлы Ранвье (также известные как миелиновая оболочка промежутки) представляют собой короткие немиелинизированные сегменты миелинизированного аксона, которые периодически встречаются между сегментами миелиновой оболочки. Следовательно, в точке узла Ранвье аксон уменьшается в диаметре. Эти узлы являются областями, где могут быть созданы потенциалы действия. В скачкообразной проводимости электрические токи, возникающие в каждом узле Ранвье, передаются с небольшим затуханием к следующему узлу в линии, где они остаются достаточно сильными, чтобы генерировать другой потенциал действия. Таким образом, в миелинизированном аксоне потенциалы действия эффективно «прыгают» от узла к узлу, минуя миелинизированные участки между ними, в результате чего скорость распространения намного выше, чем может выдержать даже самый быстрый немиелинизированный аксон.

Терминалы аксона

Аксон может делиться на множество ветвей, называемых телодендриями (греч. Конец дерева). В конце каждого телодендрона находится окончание аксона (также называемое синаптическим бутоном или терминальным бутоном). Терминалы аксонов содержат синаптические пузырьки, в которых хранится нейромедиатор для высвобождения в синапсе. Это делает возможными множественные синаптические связи с другими нейронами. Иногда аксон нейрона может синапсировать с дендритами того же нейрона, когда это известно как аутапс.

Потенциалы действия

| Структура типичного химического синапса |

|---|

Постсинаптическая. плотность Напряжение -. закрытый Ca. канал Синаптический. везикула Нейротрансмиттер. транспортер Рецептор Нейротрансмиттер Аксонный терминал Синаптическая щель Дендрит Постсинаптическая. плотность Напряжение -. закрытый Ca. канал Синаптический. везикула Нейротрансмиттер. транспортер Рецептор Нейротрансмиттер Аксонный терминал Синаптическая щель Дендрит |

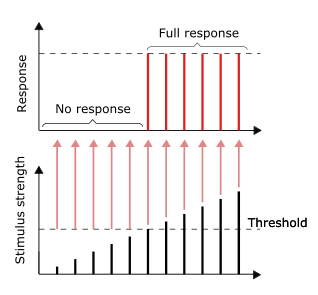

Большинство аксонов несут сигналы в виде потенциалов действия, которые представляют собой дискретные электрохимические импульсы, которые быстро проходят по аксону, начиная с тела клетки и заканчиваясь в точках, где аксон производит синаптический контакт с клетками-мишенями. Определяющей характеристикой потенциала действия является то, что он действует по принципу «все или ничего» — каждый потенциал действия, который генерирует аксон, по существу имеет одинаковый размер и форму. Эта характеристика «все или ничего» позволяет передавать потенциалы действия от одного конца длинного аксона к другому без какого-либо уменьшения размера. Однако есть некоторые типы нейронов с короткими аксонами, которые несут ступенчатые электрохимические сигналы переменной амплитуды.

Когда потенциал действия достигает пресинаптического терминала, он активирует процесс синаптической передачи. Первый шаг — это быстрое открытие каналов для ионов кальция в мембране аксона, позволяя ионам кальция проходить внутрь через мембрану. Результирующее увеличение внутриклеточной концентрации кальция приводит к тому, что синаптические везикулы (крошечные контейнеры, окруженные липидной мембраной), заполненные химическим веществом нейромедиатор, сливаются с мембраной аксона и выводят их содержимое во внеклеточное пространство.. Нейромедиатор высвобождается из пресинаптического нерва посредством экзоцитоза. Затем химический нейротрансмиттер диффундирует к рецепторам, расположенным на мембране клетки-мишени. Нейромедиатор связывается с этими рецепторами и активирует их. В зависимости от типа активируемых рецепторов действие на клетку-мишень может заключаться в возбуждении клетки-мишени, ее подавлении или изменении ее метаболизма каким-либо образом. Вся эта последовательность событий часто происходит менее чем за тысячную долю секунды. После этого внутри пресинаптического терминала новый набор везикул перемещается в положение рядом с мембраной, готовых к высвобождению при достижении следующего потенциала действия. Потенциал действия — это последний электрический шаг в интеграции синаптических сообщений в масштабе нейрона.

Внеклеточные записи распространения потенциала действия в аксонах были продемонстрированы у свободно движущихся животных. В то время как внеклеточные соматические потенциалы действия использовались для изучения клеточной активности у свободно движущихся животных, таких как клетки места, аксональная активность как в белом, так и в сером веществе также может быть записано. Внеклеточные записи распространения потенциала действия аксонов отличаются от соматических потенциалов действия по трем причинам: 1. Сигнал имеет более короткую длительность спада пика (~ 150 мкс), чем у пирамидных клеток (~ 500 мкс) или интернейронов (~ 250 мкс). 2. Изменение напряжения трехфазное. 3. Активность, записанная на тетроде, видна только на одном из четырех проводов записи. В записях от свободно движущихся крыс аксональные сигналы были изолированы в трактах белого вещества, включая альвеус и мозолистое тело, а также серое вещество гиппокампа.

Фактически, генерация потенциалов действия в vivo является последовательным по своей природе, и эти последовательные всплески составляют цифровые коды в нейронах. Хотя предыдущие исследования указывают на аксональное происхождение одного спайка, вызванного кратковременными импульсами, физиологические сигналы in vivo запускают инициирование последовательных спайков в телах клеток нейронов.

Помимо распространения потенциалов действия на аксоны. терминалов, аксон способен усиливать потенциалы действия, что обеспечивает безопасное распространение последовательных потенциалов действия к окончанию аксона. Что касается молекулярных механизмов, потенциал-управляемые натриевые каналы в аксонах обладают более низким порогом и более коротким рефрактерным периодом в ответ на кратковременные импульсы.

Развитие и рост

Развитие

Развитие аксона до его мишени — одна из шести основных стадий в общем развитии нервной системы. Исследования, проведенные на культивируемых нейронах гиппокампа, предполагают, что нейроны изначально продуцируют несколько нейритов, которые эквивалентны, но только одному из этих нейритов суждено стать аксоном. Неясно, предшествует ли спецификация аксона удлинению аксона или наоборот, хотя недавние данные указывают на последнее. Если разрезать не полностью развитый аксон, полярность может измениться, и другие нейриты потенциально могут стать аксоном. Это изменение полярности происходит только в том случае, если аксон сокращен как минимум на 10 мкм короче, чем другие нейриты. Послетого, как разрез будет сделан, самый длинный нейрит станет будущим аксоном, все остальные нейриты, включая исходный аксон, превратятся в дендриты. Наложение внешней силы на нейрит, заставляющее его удлиняться, превращает его в аксон. Тем не менее, развитие аксонов достигается за счет сложного взаимодействия между внеклеточной передачей сигналов, внутриклеточной передачей сигналов и цитоскелетной динамикой.

Внеклеточная передача сигналов

Внеклеточные сигналы, которые распространяются через внеклеточный матрикс, окружающие нейроны, играют важную роль в развитии аксонов. Эти сигнальные молекулы включают белки, нейротрофические факторы, внеклеточный матрикс и молекулы адгезии. Нетрин (также известный как UNC-6), секретируемый белок, участвует в образовании аксонов. Когда рецептор нетрина UNC-5 мутируется, несколько нейритов нерегулярно проецируются из нейронов, и, наконец, один аксон вытягивается вперед. Нейротрофические факторы — фактор роста нервов (NGF), нейротрофический фактор мозга (BDNF) и нейротрофин-3 (NTF3) также участвуют в развитии аксонов. и связываются с рецепторами Трк.

. ганглиозид -превращающий фермент ганглиозид плазматической мембраны алидаза (PMGS), который участвует в активации TrkA на кончике нейтритов, требуется для удлинения аксонов. PMGS асимметрично распределяется по кончику нейрита, которому суждено стать будущим аксоном.

Внутриклеточная передача сигналов

Во время развития аксонов активности PI3K увеличивается в кончик предназначенного аксона. Нарушение активности PI3K тормозит развитие аксонов. Активация PI3K приводит к производству фосфатидилинозитол (3,4,5) -трисфосфата (PtdIns), который может вызвать значительное удлинение нейрита, превращая его в аксон. Таким образом, сверхэкспрессия фосфатаз, вызывающих нарушение поляризации, приводит к нарушению поляризации.

Цитоскелетная динамика

Нейрит с самым низким актиновым филаментом контент станет аксоном. Концентрация PGMS и содержание f-актина обратно коррелированы; когда PGMS становится обогащенным на кончике нейрита, содержание в нем f-актина снижается. Кроме того, воздействие лекарств, деполимеризующих актин, и токсина B (который инактивирует сигналы передачи Rho ) вызывает образование множественных аксонов. Следовательно, разрыв актиновой сети в конусе роста будет производить ее нейрита в аксон.

Рост

Растущие аксоны проходят через их окружение через конус роста , который находится на кончике аксона. Конус роста имеет широкое пластинчатое расширение, называемое ламеллиподиумом, содержит выступы, называемые филоподиями. Филоподии — это механизм, с помощью которого весь процесс прикрепляется к поверхностям и исследует нашу среду. Актин играет важную роль в подвижности этой системы. Среда с высоким уровнем молекулы клеточной адгезии (CAM) идеальная среда для роста аксонов. Похоже, это обеспечивает «липкую» поверхность для роста аксонов. Примеры CAM, специфичных для нейронных систем, включают N-CAM, TAG-1 — аксональный гликопротеин — и MAG, все из которых являются частью суперсемейства иммуноглобулинов. Другой набор молекул, называемый внеклеточный матрикс — молекулы адгезии, также обеспечивает липкий субстрат для роста аксонов. Примеры этих молекул включают ламинин, фибронектин, тенасцин и перлекан. Некоторые из них поверхностно связаны с клетками и, таким образом, как аттрактанты или репелленты ближнего действия. Другие являются диффундирующими лигандами и, следовательно, могут иметь длительного длительного действия.

Клетки, называемые направляющими клетками, дают в первую ростом аксонов нейронов. Эти клетки, которые обеспечивают наведению аксонов, обычно представляют собой другие нейроны, иногда являющиеся незрелыми. Когда аксон завершит свой рост в месте его соединения с мишенью, диаметр аксона может увеличиться до раз, в зависимости от требуемой скорости проводимости.

Он также имеет исследованиям было обнаружено, что если аксоны нейрона были повреждены, пока сома (тело клетки нейрона ) не повреждена, аксоны будут регенерировать и воссоздавать синаптические связи с нейронами с помощью ячеек указателя. Это также называется нейрорегенерацией.

Nogo-A — это тип компонента, ингибирующего отрастание нейритов, который присутствует в миелиновых мембранах центральной нервной системы (обнаружен в аксоне). Он играет решающую роль в ограничении регенерации аксонов центральной нервной системы взрослых млекопитающих. В недавних исследованиях, если Nogo-A заблокирован и нейтрализован, можно вызвать регенерацию аксонов на большом расстоянии, что приводит к усилению функционального восстановления у крыс и спинного мозга мыши. Этого еще предстоит сделать на людях. Недавнее исследование также показало, что макрофаги, активируемые специфическим воспалительным процессом, активируемым рецептором дектина-1, способным восстановлением аксонов, однако также вызывают нейротоксичность в нейроне.

Регулировка длины

Аксоны в степени различаются по длине от нескольких микрометров до метров у некоторых животных. Это подчеркивает, что аксонует механизм регулирования длины клетки, позволяющий нейронам ощущать длину своихонов и соответственно должен контролировать их рост. Было обнаружено, что играет важную роль в регулировании длины аксонов. Основываясь на этом наблюдении, исследователи разработали модель роста аксонов, описывающую, как моторные белки, увеличивающие длину аксона на молекулярном уровне. Эти исследования предполагают, что моторные белки переносят сигнальные молекулы от сомы к конусу роста и наоборот, колеблется во времени с параметрами, зависящей от длины.

Классификация

Аксоны нейронов задней части периферической системы можно классифицировать на основе их физических характеристик и свойств проводимости сигнала. Известно, что эти аксоны имеют разную толщину (от 0,1 до 20 мкм), считалось, что эти аксоны связаны со скоростью, определяющей потенциал действия может перемещаться по аксону — скорость его проводимости. Эрлангер и Гассер подтвердили эти гипотезу и идентифицировали несколько типов волокон, установив связь между аксона и его скоростью проводимости нерва. Они опубликовали свои открытия в 1941 году, дав первую класси установкуонов.

Аксоны подразделяются на две системы. Первый, введенный Эрлангером и Гассером, сгруппировал волокна три основных, используя буквы A, B и C. Эти группы: группа A, группа B и группа C включает как сенсорные волокна (афференты ), так и моторные волокна (эфференты ). Первая группа A была разделена на альфа, бета, гамма и дельта волокна — Aα, Aβ, Aγ и Aδ. Моторными нейронами различных моторных волокон были нижние мотонейроны — альфа-мотонейрон, бета-мотонейрон и гамма-мотонейрон <55.>Имеющий нервные волокна Aα, Aβ и Aγ соответственно.

Позже другие исследователи обнаружили две группы волокон Aa, которые были сенсорными волокнами. Затем они были введены в систему, включающую только сенсорные волокна (хотя некоторые из них были смешанными нервами, а также двигательными волокнами). Эта система называет сенсорные группы Типами и использует римские цифры: Тип Ia, Тип Ib, Тип II, Тип III и Тип IV.

Мотор

Нижние мотонейроны имеют два типа волокон:

| Тип | Эрлангер-Гассер. Классификация | Диаметр. (мкм) | Миелин | Проводимость. скорость (м / с) | Связанные мышечные волокна |

|---|---|---|---|---|---|

| α | Aα | 13-20 | Да | 80–120 | Экстрафузальные мышечные волокна |

| β | Aβ | ||||

| γ | Aγ | 5-8 | Да | 4–24 | Внутрифузальные мышечные волокна |

Сенсорные

Различные сенсорные рецепторы иннервируют разные типы нервных волокон. Проприоцепторы иннервируются сенсорными волокнами типа Ia, Ib и II, механорецепторами сенсорными волокнами типа II и III и ноцицепторами и терморецепторами сенсорными волокнами III и IV типа.

| Тип | Эрлангер-Газсер. Классификация | Диаметр. (мкм) | Миелин | Проводимость. скорость (м / с) | Ассоциированные сенсорные рецепторы | Проприорецепторы | Механоцепторы | Ноцицепторы и. терморецепторы |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ia | Aα | 13-20 | Да | 80–120 | Первичные рецепторы мышечного веретена (кольцевидное окончание) | ✔ | ||

| Иб | Aα | 13-20 | Да | 80–120 | Сухожильный орган Гольджи | |||

| II | Aβ | 6-12 | Да | 33–75 | Вторичные рецепторы мышечное веретено (окончание цветочно-спрей).. Все кожные механорецепторы | ✔ | ||

| III | Aδ | 1-5 | Тонкий | 3–30 | Свободные нервные окончания прикосновения и давление. Ноцицепторы бокового спиноталамического тракта. Холодные терморецепторы | ✔ | ||

| IV | C | 0,2- 1,5 | No | 0,5-2,0 | Ноцицепторы переднего спинного мозга. Тепловые рецепторы |

вегетативные

вегетативная нервная система имеет два вида периферического волокна s:

| Тип | Erlanger-Gasser. Классификация | Диаметр. (мкм) | Myelin | Проводимость. скорость (м / с) |

|---|---|---|---|---|

| преганглионарные волокна | B | 1–5 | Да | 3–15 |

| постганглионарные волокна | C | 0,2–1,5 | No | 0,5–2, 0 |

Клиническая значимость

По степени тяжести повреждение нерва может быть описана как нейропраксия, аксонотмезис или невротмезис. Сотрясение мозга считается легкой формой диффузного повреждения аксонов. Поражение аксонов также может вызывать центральный хроматолиз. Дисфункция аксонов в нервной системе является одной из причин многих наследственных неврологических расстройств, которые поражают периферические, так и центральные нейроны.

Когда аксон разрушается, активный процесс дегенерация аксона происходит в части аксона, наиболее удаленной от тела клетки. Эта дегенерация происходит быстро после травмы, когда часть аксона блокируется мембранами и разрушается макрофагами. Это известно как валлеровское вырождение. Отмирание аксона также может иметь место при многих нейродегенеративных заболеваниях, особенно при нарушении транспорта аксонов, известно как дегенерация, подобная валлеровской. Исследования показывают, что аксональный белок NMNAT2 не может достичь всего аксона.

Демиелинизация аксонов вызывает множество неврологических симптомов, обнаруженных при заболевании рассеянный склероз.

Дисмиелинизация — это аномальное образование миелиновой оболочки. Это связано с использованием лейкодистрофиями, а также с шизофренией.

Тяжелая черепно-мозговая травма может привести к обширным пораженным нервным путям, повреждая аксоны в состоянии, известном как диффузное повреждение аксонов. Это может привести к устойчивому вегетативному состоянию. В исследованиих на крысе было показано, что повреждение аксонов в результате повреждения однократной черепно-мозговой травмы может привести к дальнейшему повреждению после повторных легких черепно-мозговых травм.

A канал для направления нервов является искусственным средством управления ростом аксонов для обеспечения нейрорегенерации и одним из многих методов лечения, используется для травм нерва.

История