Материал взят с сайта www.hystology.ru<

Вегетативный отдел нервной системы включает высшие вегетативные центры, локализованные в промежуточном мозге в области III желудочка, вегетативные ядра серого вещества ствола и спинного мозга, а также периферические нервные ганглии.

В отличие от рефлекторных дуг соматической нервной системы моторный нейрон рефлекторных дуг вегетативного отдела идет не в составе серого вещества центральной нервной системы, а в одном из периферических ганглиев.

Вегетативная нервная система представлена парасимпатической и симпатической системами. К парасимпатической нервной системе относят нейроны черепно-мозгового и крестцового участков мозга и связанные с ними ганглии. Симпатическая нервная система объединяет нейроны грудопоясничного отдела мозга и связанные с ними превертебральные и паравертебральные ганглии. Симпатические нервные волокна иннервируют все органы, тогда как парасимпатическая нервная система иннервирует лишь органы, развившиеся из эмбриональной кишки или в связи с пей.

Большинство внутренних органов получает как симпатические, так и парасимпатические нервные волокна.

Эфферентное звено вегетативных рефлекторных дуг двухчленно. Центральный нейрон всегда располагается в головном или спинном мозге. Второй нейрон (периферический) в симпатической нервной системе лежит в превертебральных или паравертебральных узлах, а в парасимпатической — в органе или вблизи него (рис. 180).

В парасимпатической нервной системе оба нейрона холинергические. Пресинаптический полюс как первого, так и второго нейрона содержит мелкие, светлые синаптические пузырьки (40 — 60 нм) и одиночные крупные электроноплотные везикулы.

В симпатической нервной системе первый нейрон холинергический, второй адренергический (медиатор — норадреналин). Морфологически адренергические синаптические пузырьки (30 — 50 нм в диаметре) характеризуются электроноплотной сердцевиной (гранулярные синаптические пузырьки). Кроме характерных для адренергических синапсов гранулярных везикул, в их составе, как и в холинергических, выявляют и большие гранулярные

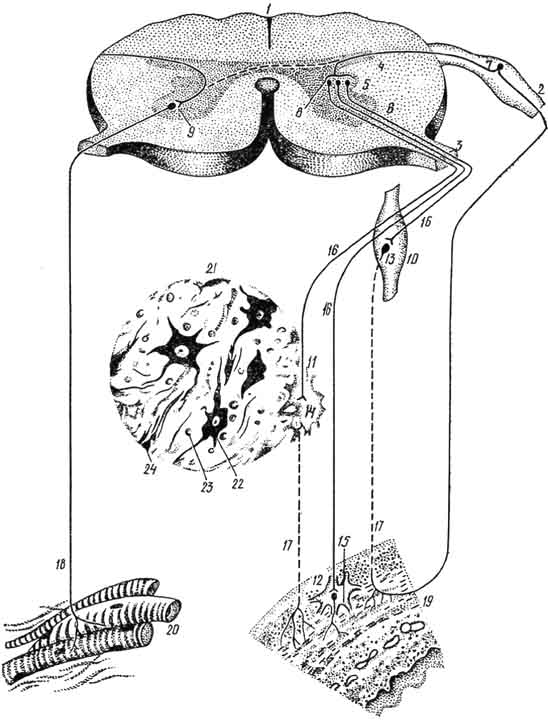

Рис. 180. Простая вегетативная рефлекторная дуга:

1 — спинной мозг; 2 — спинномозговой узел; 3 — передний корешок; 4 — задний рог; 5 — боковой рог; 6 — передний рог; 7 — чувствительный (афферентный) нейрон соматической и симпатической нервной системы; 8 — центральный (эфферентный) нейрон вегетативной нервной системы; 9 — двигательный (эфферентный) нейрон передних рогов; 10 — узел симпатического ствола; 11 — узел солнечного сплетения; 12 — интрамуральный узел (узел нервного сплетения пищевода); 13, 14, 15 — периферические (эфферентные) нейроны вегетативной нервной системы; 16 — преганглионарные волокна эфферентного пути вегетативной нервной системы; 17 — постганглионарные волокна эфферентного пути вегетативной нервной системы; 18 — эфферентный путь соматической нервной системы; 19 — стенка пищевода; 20 — поперечнополосатые мышцы; 21 — микроскопическое строение периферических узлов вегетативной нервной системы; 22 — мультиполярная нервная клетка; 23 — клетки глии; 24 — нервное волокно.

Рис. 181. Нервные клетки вегетативного ганглия:

1 — длинноаксонная нервная клетка; 2 — аксон; 3 — равноотростчатая нервная клетка; 4 — ядра клеток глии.

везикулы диаметром 60 — 120 им (1 — 5 % к общему количеству).

В симпатических нервных узлах, кроме свойственных для них мультиполярных нейронов, имеются группы мелких гранулосодержащпх интенсивно флуоресцирующих клеток (МИФ-клетки). Для них типичны короткие отростки и наличие в составе цитоплазмы гранулярных пузырьков. По флуоресценции и субмикроскопическому строению их пузырьки соответствуют пузырькам цитоплазмы клеток мозгового вещества надпочечников. Предполагается их участие в проведении нервного импульса от преганглионарных волокон на нейроны ганглия (роль интернейронов). МИФ-клетки рассматривают как внутриганглионарную тормозную систему. Возбуждаясь преганглионарными синапсами, они выделяют катехоламины, тормозящие передачу нервного импульса с преганглионарных волокон на симпатические нейроны узла.

Интрамуральные нервные сплетения. Значительное количество нейроцитов вегетативной нервной системы сосредоточено в нервных сплетениях полых органов: пищеварительного тракта, сердца, мочевого пузыря и др. Нервные узлы сплетений содержат эфферентные, рецепторные и ассоциативные нейроны. Морфологически в интрамуральных нервных узлах различают три типа нервных клеток (рис. 181).

Клетки первого типа Догеля (длинноаксонные невроциты) характеризуются длинным аксоном и многими ветвящимися дендритами. Клетки второго типа Догеля (равноотростчатые нейроциты) содержат несколько отростков, среди которых морфологически нельзя определить аксон. Экспериментально установлено, что он заканчивается синапсом на клетках первого типа. Клетки третьего типа образуют синаптические связи с дендритами нейронов соседних ганглиев. В стенке желудочно-кишечного тракта имеется три нервных сплетения: подсерозное, межмышечное и подслизистое, содержащие ганглии нервных клеток.

Наиболее массивное межмышечное нервное сплетение расположено в мышечной оболочке органа между продольным и циркулярным слоями. Нейрогистологически, электронно-микроскопически, гистохимически и нейрофизиологически выявлена специфичность этого сплетения, позволяющая сопоставить его по ряду признаков с центральной нервной системой. В частности, межмышечное нервное сплетение кишечника также покрыто соединительнотканной оболочкой, отграниченной от нервной ткани ба-зальной мембраной. Нервное сплетение имеет свою систему кровоснабжения в виде собственной капиллярной сети, локализованной за пределами капсулы. Капилляры и соединительная ткань в паренхиму ганглия не проникают.

Капсула сплетения содержит 2 — 3 слоя коллагеновых волокон, разграниченных друг от друга плоскими клетками. Внутри каждого слоя волокна ориентированы параллельно, не образуя пучков. В цитоплазме клеток капсулы различают свободные рибосомы, митохондрии и пиноцитозные пузырьки. Последние свидетельствуют об участии этих клеток в процессах транспорта веществ.

Экспериментами показано, что эндотелий капилляров и капсула сплетений участвуют в формировании барьера «кровь — нервное сплетение», препятствующего проникновению в последнее молекул маркеров.

Нейроглия ганглиев межмышечного нервного сплетения не дифференцирована (в отличие от экстрамуральных узлов) на сателлиты капсулы нейроцитов и леммоциты волокон. Глиоциты одновременно граничат с перикарпонами нейронов, покрывают группы осевых цилиндров и синаптические образования. Цитоплазма глиоцитов бедна органеллами. Они содержат небольшие цистерны гранулярной эндоплазматической сети, одиночные митохондрии и свободные полирибосомы.

Нейроциты ганглиев межмышечного нервного сплетения характеризуются обилием органелл. Крупные комплексы Гольджи и цистерны эндоплазматической сети в совокупности образуют в клетках плотную сеть мембран. Многочисленные рибосомы локализированы как свободно, так и на мембранах эндоплазматической сети. Гранулярная эндоплазматическая сеть распределена равномерно и не образует хроматофильных глыбок.

В ганглиях межмышечного нервного сплетения кишечника содержатся эфферентные и афферентные нейроны (рис. 182). Методом флуоресценции и электронной микроскопии на клетках первого типа Догеля выявляются возбуждающие холинергические и тормозные адренергические синапсы.

За небольшим исключением, интрамуральные нейроны кишечника неадренергические, но они снабжены адренергическими синапсами главным образом аксонов нервных клеток превертебральных ганглиев. Электронно-микроскопически эти синапсы характеризуются типичными для адренергических элементов гранулярными синаптическими пузырьками (30 — 60 нм).

Методом флуоресцентной микроскопии установлено, что адренергические синапсы имеют большинство нейронов сплетения. Отсутствие флуоресцирующих волокон при перерезке брыжеечных нервов свидетельствует, что адренергические синапсы в составе интрамуральных сплетений образованы окончаниями

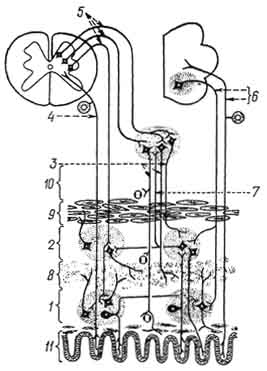

Рис. 182. Схема интрамуральных сплетений пищеварительного тракта:

1 — подслизистое сплетение; 2 — миэнтеральное сплетение; 3 — постганглионарные симпатические волокна; 4 — спинальные афферентные волокна; 5 — симпатические преганглионарные волокна; 6 — вагусные афферентные волокна; 7 — афферентные волокна местных рефлекторных путей; 8 — кольцевой мышечный слой; 9 — продольный мышечный слой; 10 — серозный слой; 11 — слизистая оболочка (по Ноздрачеву, 1978).

аксонов нейроцитов пре- или паравертебральных ганглиев.

В кишечнике, кроме холинергических нейроцитов, имеются тормозящие пуринергические нейроны, выделяющие в качестве медиатора пуриновые соединения. Перикарионы и их отростки содержат характерные для них электроноплотные пузырьки 100 нм в диаметре. Пуринергические нейроны вызывают нисходящее торможение пищеварительного тракта, что является звеном перистальтического рефлекса. В отличие от пуринергических адренергические нервы вызывают рефлекторное угнетение перистальтики торможением интрамуральных холинергических возбуждающих нейронов (Берсток и Коста, 1979).

Отзывов (0)

Добавить отзыв

Автономная

нервная система, регулирующая висцеральные

функции организма, подразделяется на

симпатическую и парасимпатическую,

оказывающие различное влияние на

иннервируемые вместе органы нашего

организма. И в симпатической, и в

парасимпатической системе есть

центральные отделы, имеющие ядерную

организацию (ядра серого вещества

головного и спинного мозга), и

периферические (нервные стволы, ганглии,

сплетения). К центральным отделам

парасимпатической нервной системы

относят вегетативные ядра 3, 7, 9, 10 пар

черепно-мозговых нервов и промежуточные

латеральные ядра крестового отдела

спинного мозга, а к симпатической

нервной системе корешковые нейроны

промежуточных латеральных ядер

серого вещества тораколюмбального

отдела позвоночника.

Центральные

отделы автономной нервной системы

имеют ядерную организацию и состоят

из мультиполярных ассоциативных

нейроцитов вегетативных рефлекторных

дуг. Для вегетативной рефлекторной

дуги, в отличие от соматической,

характерна двуч-ленность ее эфферентного

звена. Первый преганглионарный нейрон

эфферентного звена вегетативной

рефлекторной дуги располагается в

центральном отделе вегетативной нервной

системы, а второй в периферическом

вегетативном ганглии. Аксоны вегетативных

нейронов центральных отделов, называемые

преганглионарными волокнами (и в

симпатическом и в парасимпатическом

звене обычно миелиновые и холинергические)

идут в составе передних корешков

спинного мозга или черепных нервов и

дают синапсы на нейронах одного из

периферических вегетативных ганглиев.

Аксоны нейронов периферических

вегетативных ганглиев, называемые

постганглионарными волокнами,

заканчиваются эффекторными нервными

окончаниями на гладких миоцитах во

внутренних органах, сосудах, железах.

Постганглионарные нервные волокна

(обычно безмиелиновые) в симпатической

нервной системе адренергические, а в

парасимпатической — холинергические.

Периферические узлы вегетативной

нервной системы, состоящие из

мультиполярных нейронов, могут

находиться вне органов — симпатические

паравертебральные и превертебральные

ганглии, парасимпатические узлы

головы, а также в стенке органов —

интрамуральные ганглии в стенке

пищеварительной трубки и других органах.

Ганглии интрамуральных сплетений

содержат кроме эфферентных нейронов

(как и другие вегетативные ганглии)

чувствительные и вставочные клетки

местных рефлекторных дуг. Три основных

типа клеток выделяют в интрамуральных

нервных сплетениях. Длинноаксонные

эфферентные нейроны — клетки первого

типа, имеющие короткие дендриты и

длинный аксон, покидающий ганглий.

Равноотростчатые, афферентные нейроны

— клетки второго типа, содержат длинные

дендриты и поэтому их аксоны морфологически

различить не удается. Аксоны этих

нейроцитов (показано экспериментально)

образуют синапсы на клетках первого

типа. Клетки третьего типа — ассоциативные,

отдают свои отростки в соседние ганглии,

заканчиваясь на дендритах их нейронов.

В желудочно-кишечном тракте располагается

несколько интрамуральных сплетений:

подслизистое, мышечное (самое крупное)

и подсерозное. В мышечном сплетении

обнаружены холинергические нейроны,

возбуждающие двигательную активность,

тормозные — адренергические и

пуринергические (неадренергические)

с крупными электронно-плотными

гранулами. Кроме этого имеются

пептидэргические нейроны, выделяющие

гормоны. Постганглионарные волокна

нейронов интрамуральных сплетений в

мышечной ткани органов образуют

терминальные сплетения, содержащие

варикознорасширенные аксоны. Последние

содержат синаптические пузырьки —

мелкие и светлые в холинергических

мионевральных синапсах и мелкие

гранулярные в адренергических.

Вегетативная

нервная система подразделяется на

взаимодействующие друг с другом

симпатический и парасимпатический

отделы, которые различаются локализацией

центров в мозге и периферических узлов,

а также характером влияния на внутренние

органы.

В

соматическую и автономную нервную

систему входят звенья, расположенные

в центральной и периферической нервных

системах.

Функционально

ведущей тканью органов нервной системы

является нервная ткань, включающая

нейроны и глию. Скопление нейронов в

центральной нервной системе обычно

называются ядрами, а в периферической

нервной системе — узлами (ганглиями).

Пучки нервных волокон в центральной

нервной системе носят название трактов,

в периферической нервной системе они

образуют нервы.

Нервные

центры — скопление нервных клеток в

центральной и периферической нервных

системах, в которых между ними

осуществляется синаптическая передача.

Они обладают сложной структурой,

богатством и разнообразием внутренних

и внешних связей и специализированы

на выполнении определенных функций.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Симпатическая нервная система, или что работает во время стресса

Симпатическая нервная система представляет собой отдел вегетативной системы человека и является антагонистом парасимпатической системы, то есть является ее противоположностью. Обе части системы компенсируют действие друг друга. Например, симпатический отдел нервной системы в стрессовой ситуации отвечает за расход энергии, учащение пульса, повышение артериального давления, сужение зрачков, а парасимпатический, в свою очередь, — восполняет ее дефицит, расслабляет и успокаивает.

Симпатический отдел тесно связан с эмоциями человека и располагается, начиная от позвонков грудной клетки до позвонков поясничной области. Симпатическая часть связана с тазовым, грудным и брюшным сплетениями. В спинном мозге располагаются симпатические ядра, связанные с симпатическими узлами, находящимися вне его. От узлов начинаются нервные волокна, идущие к органам тела.

Строение

В структуре симпатической части вегетативной системы выделяют два отдела:

- периферический;

- центральный.

Периферическая часть образуется 2-мя симметричными стволами, которые находятся с боковых сторон позвоночника. Каждый ствол имеет волокна, ветви и нервные узлы, которые располагаются за пределами центральной нервной системы (ЦНС). Все части имеют тесную взаимосвязь между собой.

Центральная часть представляет собой ядра, находящиеся в боковых рогах спинного мозга от шейного 8-го сегмента до поясничного 3-го. Волокна центрального отдела симпатической нервной системы, связанные с ганглиями системы, отходят от нейронов ядер и идут к органам. Из спинного мозга они выходят в виде корешков спинномозговых нервов. Кроме того, в отделе расположены сосудодвигательные и потовыделительные элементы.

Функции

Симпатический отдел нервной системы имеет важное значение для жизнедеятельности человека. Главное действие заключается в его активации в опасные моменты. Но отдел находится в активном состоянии ежедневно и поддерживает нормальную работу всех органов и систем. Симпатическая система осуществляет следующие функции:

- Способствует адаптации организма к новым, меняющимся условиям внешней среды. При этом меняется уровень обменных процессов в тканях, клетках и органах.

- Обеспечивает подготовку к действиям в опасных или сложных ситуациях, которые могут угрожать жизни. Например, перед тем, как человек просыпается утром и совершает первое движение, активируется симпатическая система.

- Повышает давление внутри глаз.

- Сужает кровеносные сосуды и способствует повышению артериального давления. Это обеспечивает приток крови к важным в данный момент времени органам и тканям.

- Увеличивает сокращение сердечной мышцы и количество ударов в минуту.

- Способствует уменьшению секреции в желудочно-кишечном тракте и перистальтики.

- Активирует секрецию потовых желез.

- Сокращает сфинктеры.

- Расслабляет мочевой пузырь.

- Повышает содержание сахара в крови и увеличивает потребность в кислороде.

В случае сердечной недостаточности симпатический отдел нервной системы повышает свою активность. Это приводит к увеличению мышечных сокращений и сужению периферических сосудов. Такой эффект способствует прогрессированию болезни и может вызвать летальный исход.

Читайте далее

Иммунодиетология — не для всех, а только для вас

Индивидуальная диета по анализу крови на антитела: объясняем, как работает иммунодиетология

Опубликовано 15.08.2022 12:11

Использованные источники

Активность симпатической нервной системы и уровень лептина у пациентов с ожирением и синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ во сне / Звартау Н. Э., Свиряев Ю. В., Ротарь О. П., Емельянов И. В., Меркулова Н. К., Конради А. О., Калинкин А. Л. // АГ. – 2006

Симпатическая нервная система, ожирение и артериальная гипертензия. Возможности терапии / Конради А. О. // Ожирение и метаболизм – 2007

The sympathetic nervous system in development and disease / Scott-Solomon E, Boehm E, Kuruvilla R. // Nat Rev Neurosci. – 2021