Гипоталамус — высший центр

эндокринных функций, контролирует и

интегрирует висцеральные функции

организма. Имеет 4 отдела и 32 пары ядер.

Субстратом объединения нервной и

эндокринной систем являются нейросекреторные

клетки, образующие в сером веществе

гипоталамуса парные ядра.

В переднем

отделе особое внимание привлекают

паравентрикулярное и супраоптическое

ядра. а) супраоптические

ядра — образованы крупными холинергическими

нейросекреторными клетками. Секретируют

вазопрессин

(антидиуретический гормон), регулирующий

факультативную реабсорбцию в дистальных

извитых канальцах почки и повышающий

тонус лейомиоцитов артериол. б)

паравентрикулярные

ядра — в центральной части имеют такое

же строение; периферическая часть

состоит из мелких адренергических

нейросекреторных клеток. Секретируют

окситоцин,

мишенью которого являются гладкие

миоциты матки и миоэпителиальные клетки

молочной железы. В обоих ядрах образуются

белковые нейрогормоны (вазопрессин и

окситоцин).

Аксона нейросекреторных

клеток супраоптического (80-90% волокон)

и паравентрикулярного (10-20%) ядер образуют

гипоталамо-гипофизарный

тракт. Нейрогормоны

с аксональным током доставляются к

капиллярам задней доли гипофиза, который

является нейрогемальным

органом.

Клетки ядер среднего

гипоталамуса (мелкие адренергические

клетки) продуцируют аденогипофизотропные

нейрогормоны (олигопептиды), контролирующие

деятельность аденогипофиза: либерины

— стимулируют выделение и продукцию

гормонов аденогипофиза, и статины

— угнетают эти процессы. Эти гормоны

продуцируются клетками аркуатного

комплекса: аркуатного (инфундибулярного),

вентромедиального и дорзомедиального

ядер; в сером перивентрикулярном

веществе, в преоптической зоне гипоталамуса

и в супрахиазматическом ядре.

Аксоны нейронов этих ядер

оканчиваются на стенках капилляров

среднего возвышения (нейрогемальный

орган), куда с аксональным

током поступают либерины и статины. По

воротной системе, состоящей из венозных

капилляров среднего возвышения и

аденогипофиза, соединенных венами,

гормоны гипофиза транспортируются к

питуицатам (гипоталамо-аденогипофизарная

воротная система).

Влияние гипоталамуса на

периферические эндокринные железы

осуществляется двумя путями: 1)

трансаденогипофизарный путь — действие

гипоталамических либеринов на переднюю

долю гипофиза, что вызывает выработку

соответствующий тропных гормонов,

действующих на железы-мишени; 2)

парагипофизарный путь — эффекторные

импульсы гипоталамуса поступают к

регулируемым органам-мишеням, минуя

гипофиз.

140. Аденогипофиз. Клетки и гормоны передней доли гипофиза.

Большую часть гипофиза

занимает передняя доля (80%), которая

развивается из эпителия крыши ротовой

полости (кармана Ратке). Аденогипофиз

образован из железистых эпителиоцитов

(питуицитов), синтезирующих тропные

гормоны, и камбиальных клеток. Паренхима

ее образована эпителиальными

тяжами-трабекулами, которые образуют

густую сеть и состоят из эндокриноцитов.

Узкие промежутки между эпителиальными

тяжами заполнены рыхлой соединительной

тканью с фененстрированными и синусоидными

капиллярами. В передней доле выделяют

два типа железистых клеток: 1) хромофобные,

не воспринимающие краситель, т.к. в их

цитоплазме отсутствуют секреторные

гранулы (мембранные пузырьки, заполненные

белковыми носителями гормонов), около

60%, обеспечивают физиологическую

регенерацию – камбий и стареющие

эндокриноциты; 2) хромофильные:

а) базофильные — окрашиваются основными

красителями; б) ацидофильные — кислыми.

Клеточный состав передней

части аденогипофиза:

1. Соматотропоциты —

ацидофильные клетки, продуцируют гормон

роста (СТГ), составляют около 50% всех

клеток; располагаются на периферии;

хорошо выражен аппарат Гольджи и ГЭС.

Мишень – эпифизарная пластинка кости.

2. Пролактотропоциты

(маммотропоциты) — ацидофильные клетки,

секретируют пролактин, составляют около

15-20%; хорошо развита ГЭС. Стимулирует

развитие молочных желез в период

беременности и лактацию при вскармливании,

участвует в овариальном цикле (совместно

с лю-гормоном вызывает овуляцию и

регулируют лютеиновую фазу цикла –

образование желтого тела и секрецию

прогестерона).

3. Тиреотропоциты — базофильные

клетки, секретируют тиреотропный гормон,

который усиивает секреторную активность

клеток щитовидной железы, что ускоряет

вс стадии образования тироксина и Т4.

Составляют 5% от общей клеточной популяции;

при гипотиреозе и тироидэктомии

тиреотропоциты увеличиваются, аппарат

Гольджи и ГЭС гипертрофируются, цитоплазма

вакуолизируется — такие клетки называются

клетками «тироидэктомии».

4. Гонадотропоциты —

базофильные клетки, секретируют

гонадотропные гормоны: лютеинизирующий

(ЛГ) – регулирует лютеальную фазу цикла

и фолликулостимулирующий (ФСГ) –

регулирует фолликулярную фазу овариального

цикла, у мужчин контролирует стадию

размножения (фсг) стадии роста, созревания

и формирования (лг) сперматогенеза.

Составляют около 10%; эти клетки

гипертрофируются после гонадэктомии,

их называют клетками «кастрации».

5. Кортикотропоциты — в

зависимости от их функционального

состояния могут быть базофильными и

ацидофильными, секретируют

адренокортикотропный гормон (АКТГ).

Мишень – пучковая и сетчатая зоны

надпочечника, увеличивает стероидогенез.

Промежуточная

часть аденогипофиза

— рудиментарное образование, располагается

между передней главной частью аденогипофиза

и задней главной частью нейрогипофиза;

состоит из кистеобразных полостей,

заполненных коллоидом и выстланных

кубическим эпителием. Клетки секретируют

меланоцитостимулирующий гормон (МСГ)

– регулирует функции меланоцитов кожи,

сетчатки, радужки глаза, липотропный

гормон – участвует в регуляции липидного

обмена, способствует депонированию

витамина А в липоциты печени – кл Ито.

Туберальная часть аденогипофиза —

продолжение передней части, пронизана

большим количеством сосудов, между ними

тяжи эпителиальных клеток и псевдофолликулы,

заполненные коллоидом, секретируют в

незначительных количествах ЛГ и ТТГ.

Соседние файлы в папке экз

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Гипоталамо-гипофизарная система принимает непосредственное участие в поддержании оптимального уровня обмена веществ и энергии, в регуляции температурного баланса, функционировании желез внутренней секреции и координации основных процессов жизнедеятельности. Важнейшим механизмом нейроэндокринной регуляции является соматотропная функция, обеспечивающая оптимальный уровень интенсивности функциональной и пролиферативной деятельности всех клеток организма, а также реализацию программы эмбрионального и постнатального развития особи. Конечный рост человека является результатом функционального единства воздействия наследственных, гормональных и гуморальных факторов, среди которых следует выделить гормон роста и висцеральные инсулиноподобные ростовые факторы, непосредственно обеспечивающие поддержание в тканях и органах физиологическую скорость синтетических и репаративных процессов. Чрезмерная активность соматотропной функции (независимо от инициирующей причины) сопровождается патологическим умножением клеточной массы организма, снижением видовой специализации тканей, развитием системных и обменных нарушений, способствующих формированию полиорганопатии, ранней инвалидизации и преждевременной смерти пациентов. Ниже представлены сведения по анатомическому строению гипофиза и организации соматотропной функции.

Гипофиз является сложной секреторной железой, состоящей из различных типов гормональноактивных и вспомогательных клеток, деятельность которых представляется архиважной для роста и развития организма, поддержания гомеостаза и обеспечения репродукции. Первые зачатки гипофиза млекопитающих обнаруживаются на 4-5-й неделе эмбрионального развития, тогда как видовая дифференцировка гипофизоцитов завершается к 20-й неделе внутриутробного периода. Структурная закладка гипофиза начинается с выроста эпителия, выстилающего крышу ротовой полости. Одновременно от дна III желудочка промежуточного мозга навстречу растущему эпителию начинает выпячиваться зачаток воронки. Дистальная часть эпителиального выроста (карман Ратке), достигнув зачатка воронки, дает начало аденогипофизу. При этом передняя часть кармана Ратке образует переднюю долю, тогда как задняя часть формирует среднюю (промежуточную) долю, которая вплотную прилегает к задней доле гипофиза. Полость аденомера может сохраняться в виде щели, отделяющей переднюю долю гипофиза от промежуточной. У человека гипофизарная щель отсутствует и потому передняя и промежуточная доли тесно соприкасаются между собой. Таким образом, аденогипофиз первично закладывается у зародыша как железа внешней секреции с последующей атрофией проксимальной части гипофизарного кармана, соответствующей выводному протоку. (Рис.1.1)

Рис. 1.1. Морфогенез гипофиза.

Анатомически гипофиз представляет собой красновато-серое образование бобовидной формы, располагающееся на основании черепа в седловидной костной полости, называемой турецким седлом, которая является частью клиновидной кости. Сзади седло ограничено спинкой седла, боковые углы которого образуют задние отклоненные отростки. В норме поперечный размер гипофиза составляет 10-17 мм, переднезадний – 5-15 мм, вертикальный – 5-10 мм. Объем гипофиза достигает 0,5 см3. Форма гипофиза варьирует от яйцевидной до полностью сферической. Снаружи гипофиз покрыт твёрдой мозговой оболочкой, которая натягивается между отростками клиновидной кости и спинкой седла, формируя диафрагму турецкого седла. В центре диафрагмы имеется небольшое отверстие, через которое проходит гипофизарная ножка, связывающая гипофиз с серым бугром гипоталамуса. С боковых сторон гипофиз окружён пещеристыми синусами. Рис.1.2.

Средняя масса гипофиза составляет около 600 мг (с колебаниями от 400 до 900 мг). Во время беременности наблюдается физиологическое увеличение массы гипофиза до 1 г, поэтому у многократно рожавших женщин объем гипофиза значительно больше, чем у мужчин сходного возраста. По мере старения размеры гипофиза уменьшаются, в его ткани усиливается интерстициальный фиброз, происходит отложение амилоида и гемосидерина.

В гипофизе человека различают 2 доли: переднюю железистую долю, составляющую 70% массы железы (аденогипофиз) и заднюю нейроглиальную долю (нейрогипофиз), имеющие различное строение и происхождение. Аденогипофиз условно разделяют на переднюю дистальную, воронкообразную и промежуточную части. Промежуточная доля у человека является рудиментарной, анатомически, как правило, не обособлена и вместе с передней долей входит в состав аденогипофиза.

Рис.1.2. Анатомия гипофиза

Микроскопически передняя доля гипофиза представляет собой систему кубовидных клеток, расположенных рядом с венозными синусами с фенестрированным эпителием. По отношению к стандартным красителям в составе железистой массы аденогипофиза выделяют хромофобные и обладающие секреторной активностью хромофильные клетки. Хромофобные клетки представляют собой гетерогенную популяцию аденоцитов, составляющих 50-60% от общего числа клеток передней доли гипофиза, в норме лишенных характерной зернистости и признаков секреторной активности.

Хромофильные клетки, по характеру окрашивания секреторных гранул, подразделяются на ацидофильные (синоним — эозинофильные) и базофильные аденоциты. В морфо-функциональную группу ацидофильных клеток, составляющих 30-35% от общего числа гипофизоцитов, входят соматотрофы, маммосоматотрофы и пролактотрофы. В свою очередь, среди базофильных клеток, на долю которых приходится 4-10% от общего клеточного состава, по признаку секреторной активности выделяют тиреотрофы, кортикотрофы и гонадотрофы.

Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) является эндокринным органом, который аккумулирует гормоны (вазопрессин и окситоцин), секретируемые в ядрах переднего гипоталамуса и переходящие по аксонам супраоптических и паравентрикулярных нейронов в нейрогипофиз. Нейрогипофиз имеет нейроглиальное строение и состоит из эпендимных клеток — питуицитов и аксонов нейронов паравентрикулярных и супраоптических ядер гипоталамуса, а также кровеносных капилляров, телец Геринга — расширений аксонов нейросекреторных клеток гипоталамуса, соединительнотканной стромы. Питуициты выполняют трофическую и поддерживающую функции, а также регулируют секрецию нейропептидов из терминалей аксонов в гемокапилляры.

Кровоснабжение гипофиза весьма обильно и осуществляется ветвями внутренней сонной артерии, а также ветвями артериального (виллизиева) круга головного мозга. Портальная система гипофиза с нисходящим направлением тока крови от гипоталамуса, где она наполняется гипоталамическими рилизинг-гормонами, к гипофизу является важным морфо-функциональным компонентом сложного механизма нейрогуморального регулирования тропных функций аденогипофиза. Из гипофиза кровь оттекает через возвратные венулы, поднимаясь по ножке гипофиза в срединное возвышение и другие отделы гипоталамуса, и далее в глубокие вены мозга. Наличие такого обратного тока крови дает возможность гормонам передней и задней доли гипофиза попадать в гипоталамус и регулировать его работу. Кровоснабжение задней доли гипофиза осуществляется нижней гипофизарной артерией. Кровь от задней доли оттекает в латеральные вены и по возвратным венам через срединное возвышение поступает в глубокие вены мозга. Рис.1.3.

Рис.1.3. Кровоснабжение гипофиза.

1. Сосуды гипоталамуса;

2. Первичное сплетение портальной системы гипофиза;

3. Длинные портальные вены гипофиза;

4.Короткие портальные вены гипофиза;

5, 7, 11, 16. Вены, выносящие кровь к дуральному синусу;

6.Капиллярное сплетение воронкообразного отростка;

8, 9. Латеральная и медиальная ветви нижней артерии гипофиза;

10. Нижняя артерия гипофиза;

12,13 Передняя и задняя ветви верхней артерии гипофиза;

14. Верхняя артерия гипофиза;

15. Трабекулярная артерия;

17.Трабекула (перекладина);

18. Вторичное сплетение портальной системы гипофиза.

Иннервация гипофиза осуществляется не от гипоталамуса, а посредством симпатических волокон сопровождающих гипофизарные артерии. Начало им дают постганглионарные волокна, идущие через внутреннее сонное сплетение, связанное с верхними шейными узлами. В заднюю долю проникают нейросекреторные волокна гипоталамо-гипофизарного тракта, идущие от супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса.

Носители соматотропной функции

К непосредственным гормональным носителям соматотропной функции прежде всего следует отнести гормон роста (ГР, соматотропный гормон, соматотропин, СТГ) и инсулиноподобные ростовые факторы (ИРФ) – ИРФ-I и ИРФ-II, которые, вместе с соответствующим рецепторным аппаратом и комплексом связующих белков, составляют морфо-функциональную ось, принимающую непосредственное участие в интеграции разнонаправленных метаболических процессов, способствующих:

- эмбриональному и постнатальному росту, а также и морфо-функциональному развитию особи,

- поддержанию гомеостаза клеточного пула,

- активизации функциональной и митотической клеточной деятельности,

- тканевой интеграции и регенерации.

Реализация соматотропной функции зависит с одной стороны от интенсивности продукции гормональных сигналов, тогда как с другой, – от степени тканевой чувствительности к гормональному воздействию, зависящей от представленности и аффинности рецепторного аппарата. Тканевая чувствительность оценивается по состоянию рецепторов к ключевым лигандам (соматолиберину, соматостатину, ГР, ИРФ), число и активность которых, хотя и являются генетически детерминированными, однако могут изменяться под воздействием различных внешних и внутренних причин. [7-9]

В системной регуляции анаболических и ростовых процессов особое место принадлежит гормону роста и группе зависимых от ГР белков, выполняющих посредническую роль в реализации его биологического эффекта. К гормонам-посредникам в первую очередь относятся инсулиноподобные ростовые факторы (ИРФ-I и ИРФ-II), главная функция которых заключается в стимулирующем воздействии на функциональную и митотическую деятельность клеток, что обеспечивает поддержание необходимого баланса клеточной массы органов и тканей, и своевременную возобновляемость распадающихся внутри- и внеклеточных структур в процессе жизнедеятельности организма.

Гормон роста (ГР)

Гормон роста является составным членом гормонального цитокинового суперсемейства, в состав которого также входят пролактин, плацентарный лактоген, пролиферин и пролиферин-связанный белок. Наиболее представленной формой гипофизарного гормона роста, составляющей около 75% от общего числа гомологичных полимеров, является биологически активный мономер ГР, имеющий молекулярную массу (М.м.) 22 кДа и состоящий из 191 аминокислотного остатка. Другой альтернативной сплайсинговой формой гипофизарного ГР является одноцепочечный полипептид с М.м. 20 кДа, состоящий из 176 аминокислотных остатков (little-ГР). От нативного гормона little-ГР отличается отсутствием участка полипептидной цепи, состоящего из 15 аминокислот в положении 32-46, что отражается в относительном снижении его ростовой и иммунологической активности.

У здоровых людей содержание изоформы ГР с М.м 22 кДа составляет 343,7+.421,5 пг/мл (18,6-1820), изоформы ГР с М.м. 20 кДа – 30,7+37,5 пг/мл (2,4-205 пг/мл). Таким образом, содержание изоформы в 20 кДа составляет 10% от общего пула. Введение рекомбинантного 22 кДа ГР в норме способствует быстрому снижению концентрации мономера 20 кДа ГР. Выявление в крови спортсмена лишь моноформы ГР в 22 кДа указывает на искусственный характер происхождения соматотропина и приеме ГР в качестве допинга.

Также следует упомянуть о присутствии в крови человека такой изоформы гормона роста, как big-ГР, которая представляет собой димерную молекулу с молекулярной массой 44 кДа и практически лишенную ростовой и пролиферативной активности. Остальные формы ГР (дезаминированные и N-ацетилированные молекулы, а также олигомерные пептиды) синтезируются в незначительных количествах. [10]

Таким образом, человеческий гормон роста представляет собой не моноформу, а скорее целое семейство белковых субстанций, объединяющее несколько мономерных белков, гомо- и гетерополимерные соединения, пептидные фрагменты, а также комплексы со связывающими белками. Суммарную биологическую активность этой полипептидной смеси, состоящей из десятков соединений, трудно однозначно оценить, поскольку отдельные молекулярные формы отличаются между собой по степени рецепторной аффинности. Поэтому неудивительно, что различные методы исследования ГР могут давать неодинаковые результаты. Относительно биологической значимости присутствия в крови множественных форм на сегодняшний день четких данных нет, поскольку пока отсутствуют методики изолированного выделения и изучения отдельных структурных форм гормона роста.

Структура гормона роста человека является очень сходной со структурой плацентарного лактогена с М.м. 22 кДа, который также состоит из 191 аминокислоты, содержит 2 дисульфидных мостика, но отличается от ГР 29 аминокислотными остатками. Гомология по первичной структуре составляет 85%. Эти данные свидетельствуют об эволюционной близости обоих гормонов, которые, однако, существенно отличаются по своему биологическому действию. В период беременности плацента человека, кроме плацентарного лактогена, способна секретировать и другие формы гормона роста: гликозилированный плацентарный вариант ГР с М.м. 25 кДа и второй гликозилированный плацентарный вариант ГР с М.м. 24-26 кДа. В отличие от пульсирующего характера секреции гипофизарных изоформ ГР, секреция плацентарного ГР не является ритмической, а прогрессивно увеличивается по мере развития беременности [11].

Синтез, хранение и секрецию гормона роста осуществляют ацидофильные (эозинофильные) клетки передней доли гипофиза – соматотрофы, на долю которых приходится, по различным литературным данным, от 35 до 50% от всей клеточной массы гипофиза. Ацидофильные клетки располагаются преимущественно в латеральных отделах аденогипофиза и характеризуются множественными округлыми секреторными гранулами размерами от 300 до 700 нм в диаметре, содержащими ГР в виде высокомолекулярных полимеров. Общее количество гормона роста в аденогипофизе составляет 5-15 мг, что примерно составляет 5-10% от его сухого веса. В течение суток в гипофизе синтезируется 500-800 мкг ГР.

Важным показателем функциональной активности соматотрофов является скорость секреции ГР, которая в препубертатном возрасте составляет 29, в раннем пубертате – 20, в позднем пубертате – 60, постпубертатном периоде – 19 и во взрослом состоянии – 17 (мкг/кг) в сутки.

Время полужизни ГР человека в циркуляции колеблется от 15 до 45 мин, а скорость метаболического клиренса (СМК) от 90 до 160 мл/мин/м2 . Мономерный гормон роста фильтруется в клубочках почек и катаболизируется в проксимальных канальцах. Экскреция ГР с мочой составляет 0,01% от его общего количества, фильтрующегося в почках. СМК ГР снижается при микседеме, хронической почечной недостаточности, циррозе печени, сахарном диабете [12].

Гипоталамические рилизинг-факторы

Важную роль в становлении и функционировании соматотропной функции играют гипоталамические нейропептиды. Согласно направленности физиологического действия эти нейропептиды были названы: соматолиберин и соматостатин. Поступая в портальную систему гипофиза и взаимодействуя со специфическими рецепторами на поверхности соматотрофов, они оказывают, соответственно, стимулирующее или ингибирующее действие на продукцию ГР [7].

Соматолиберин (СЛ)

Гормон роста-рилизинг гормон (ГР-РГ, соматолиберин, соматокринин) способствует стимуляции синтеза и секреции ГР соматотропными клетками гипофиза. В гипоталамусе человека идентифицированы 2 изоформы ГР-РГ, состоящие из 44 и 40 АК.

Соматолиберин осуществляет первичный контроль соматотропной функции путем повышения генной транскрипции, биосинтеза и секреции ГР, а также скорости пролиферации соматотрофов.

Примерно 70% от суточного секреторного пула ГР приходится на период сна. Секрецию соматолиберина (и соответственно, продукцию гормона роста) стимулируют физические упражнения, стресс, прием белковой пищи, введение аминокислот (аргинина и лейцина), продолжительное голодание, нарушение всасывания пищи. Из биологически активных соединений стимулирующим действием на секрецию СТГ обладают: грелин, агонисты дофаминэргических рецепторов, ?-адреномиметики, эндорфины, энкефалины, галанин, нейротензин, вазоактивный интестинальный пептид, мотилин, холецистокинин, глюкагон. Напротив, гипергликемия и гиперлипидемия (посредством выброса соматостатина) ингибируют продукцию гормона роста.

У взрослых людей, независимо от половой принадлежности, содержание соматолиберина в плазме составляет 10-60 нг/л (в среднем 21 нг/л). Внутривенное введение ГР-РГ добровольцам вызывает дозозависимое высвобождение ГР из клеток аденогипофиза. Максимальной стимулирующей дозой ГР-РГ является 1 мкг/кг. Уже через 5 минут после в/в инъекции отмечается более чем 20-кратное повышение содержания ГР в крови с максимумом на 15-45 минутах и с возвращением к исходным значениям через 90-120 минут.

Соматостатин (СС)

Другим гипоталамическим фактором, влияющим на продукцию ГР, является гормон роста-ингибирующий гормон (соматостатин, (СС)), В отличие от соматолиберина, соматостатин ингибирует секрецию гормона роста, блокируя, таким образом, реализацию соматотропной функции. В настоящее время выделены две основные структурные изоформы СС, отличающиеся между собой по числу аминокислотных остатков, составляя, соответственно, 14 и 28 АК. Оба пептида образуются путем протеолиза молекулы пропептида, состоящей из 92 аминокислот. Первая форма, состоящая из 14 аминокислот, вырабатывается преимущественно в головном мозге (в том числе в гипоталамусе), тогда как вторая – клетками желудочно-кишечного тракта. Несмотря на структурную схожесть, изоформы СС осуществляют свое действие через различные рецепторы [13,14].

Биологический эффект соматостатина реализуется через специфические рецепторы, относящиеся к семейству рецепторов, ассоциированных с нуклеотидрегуляторным Gi-белком. Мембранные рецепторы соматостатина выявляются практически во всех тканях организма и отличаются устойчивостью к деградации. К настоящему времени выявлено 5 подтипов соматостатиновых рецепторов (ССР-в), которые экспрессированы в различных органах и тканях, причем подтип 2 имеет 2 сплайсинговых варианта (2а и 2b), различающихся по длине цитоплазматического окончания СООН. В гипофизе преимущественно представлены 2-й и 5-й подтипы, в меньшей степени, — 1-й, 3-й и 4-й подтипы соматостатиновых рецепторов. Изоформа соматостатина, состоящая из 28 аминокислотных остатков, преимущественно связывается с рецепторами 5-го подтипа [15].

В результате образования комплекса соматостатина с внеклеточным доменом специфического рецептора его трансмембранные и внутриклеточные домены меняют свою конфигурацию, приобретая, таким образом, способность взаимодействовать с ингибирующим нуклеотидрегуляторным Gi-белком, тормозящим превращение гуанозинтрифосфата (ГТФ) в гуанозиндифосфат (ГДФ). В дальнейшем происходит диссоциация комплекса, приводящая к ингибированию каталитической субъединицы рецептора. Блокирование активности аденилат циклазы приводит к «открытию» калиевых каналов, что способствует повышению концентрации ионов калия в цитоплазме, поляризации клеточной мембраны и блокированию внутриклеточного доступа ионов кальция. Результатом такого взаимодействия является уменьшение внутриклеточного содержания цАМФ и концентрации Ca2+ , что в итоге приводит к снижению скорости секреции ГР [16].

Следует отметить, что если соматолиберин способен стимулировать как синтез, так и секрецию ГР, то соматостатин ингибирует только секреторные процессы, не влияя на синтез ГР. Фазовое воздействие этих гипоталамических регуляторных пептидов на соматотропные клетки, как полагают, обеспечивает характерный суточный ритм секреции ГР. При этом соматолиберин определяет преимущественно амплитуду секреторного импульса ГР, тогда как соматостатин модулирует срок и продолжительность его возникновения.

В свою очередь деятельность гипоталамических центров, секретирующих соматолиберин и соматостатин, находится под контролем вышележащих отделов ЦНС и регулируется с помощью различных нейромедиаторов, таких, как дофамин, адреналин, норадреналин, серотонин и др. Конечное действие того или иного нейротрансмиттера на секрецию ГР гипофизом, как правило, является результатом модуляции тонуса, как ГР-РГ-секретирующих, так и соматостатин-секретирующих нейронов [17].

Инсулиноподобные ростовые факторы

Основное биологическое действие гормона роста осуществляется благодаря посреднической деятельности инсулиноподобных ростовых факторов (ИРФ-I и ИРФ-II), с помощью которых ГР реализует свои биологические эффекты на уровне тканей. ИРФ-I и ИРФ-II содержат в своем составе, соответственно, 70 и 67 аминокислот и имеют молекулярную массу 7,6 и 7,5 кДа. Примерно 75-85% от общего количества ИРФ-I продуцируется клетками печени. Остальная часть тканевой продукции приходится на клетки почек, сердца, гипофиза, мозга, желудочно-кишечного тракта, селезенки, надпочечников, кожи, мышц и хрящевой ткани [18].

В целом, концентрация ИРФ-I объективно отражает степень секреторной активности ГР и напрямую коррелирует с его содержанием в крови. При значительном повышении уровня ГР в сыворотке крови (более 20 нг/мл) содержание ИРФ-I выходит на плато в диапазоне 600-800 нг/мл. Чувствительность метода определения ИРФ-I при диагностике акромегалии составляет 100%, специфичность – 97% [19].

Следует отметить, что ГР стимулирует образование не только ИРФ, но и специфических ИРФ-связывающих белков (ИРФСБ), семейство которых к настоящему времени насчитывает 6 разновидностей белковых молекул (ИРФСБ — 1-6), обладающих сходной структурой и имеющих молекулярную массу от 24 до 31 кДа. ИРФСБ принимают непосредственное участие в регуляции функциональной активности ИРФ, обеспечивая: а) их внутрисосудистое резервирование, б) пролонгацию периода полувыведения, в) внутри- и внесосудистый транспорт, г) защиту от ИРФ-вызванной гипогликемии, д) ограничение биодоступности свободной фракции ИРФ в тканях, е) модулирующее взаимодействие ИРФ со специфическими рецепторами. Выявлено, что ИРФ обладают большим сродством с ИРФСБ, чем с собственными рецепторами, что предупреждает возникновение спонтанной активизации внутриклеточных сигнальных путей. Повышение содержания в крови ИРФСБ сопровождается соответствующим уменьшением доли свободных фракций ИРФ, что проявляется ограничением их биологического действия, нарушением процессов органогенеза и задержкой роста [20] .

В свободной форме находится лишь 1% от общего пула ИРФ. К настоящему времени выявлены два комплекса ИРФ/ИРФСБ, один из которых имеет молекулярную массу 40-50 кДа, другой — 150 кДа. 70-80% от общего количества ИРФ-I и ИРФ-II в сыворотке крови циркулирует в составе комплекса 150 кДа. Образование последнего происходит при участии лишь одного из шести ИРФСБ, а именно ИРФСБ-3, а также еще одного компонента, именуемого в английском переводе «acid-labile subunit» (ALS). Эта кислото-лабильная субъединица (КЛС) представляет собой гликопротеин с молекулярной массой 84-86 кДа, который сам по себе не связывается с изолированными ИРФ или ИРФСБ-3, однако активно объединяется с комплексом ИРФ/ИРФСБ-3, в результате чего происходит формирование стабильного трехкомпонентного соединения «ИРФ/ИРФСБ-3/КЛС», являющегося основной транспортной формой для ИРФ-I. Стимулирующее действие ГР способствует секреции гепатоцитами ИРФ-I и КЛС. В свою очередь ИРФ-I активизируют экспрессию ИРФСБ-3 эндотелиальными клетками печени. Все 3 компонента (ИРФ-I, ИРФСБ-3 и КЛС) находятся в крови в эквимолярном соотношении [21].

В составе такого комплекса период полужизни ИРФ в плазме существенно увеличивается, составляя 15-20 часов, что значительно превышает период полужизни нативного ГР, обеспечивая, таким образом, более воспроизводимые результаты гормонального анализа. Для сравнения длительность периода полужизни свободных форм ИРФ составляет менее 10 мин, а несвязанных молекул ИРФСБ — от 30 до 90 мин [22].

У человека ведущим, связывающим ИРФ белком является ИРФСБ-3, который связывает более 95% циркулирующего ИРФ-I и ИРФ-II.Экспрессия ИРФСБ-1 ограничена и его печеночная продукция находится под супрессивным контролем инсулина.

Инсулиноподобные ростовые факторы (ИРФ-I и ИРФ-II) относятся к многочисленному семейству ростовых факторов, главная функция которых заключается в передаче стимулирующего воздействия ГР на различные ткани, проявляющегося в активизации функциональной, митотической и репаративной клеточной деятельности. Следствием тонического воздействия ГР/ИРФ оси на организм является постоянство притока клеточной массы, поддержание видовой специализации тканей и оперативное воспроизводство постоянно распадающихся внутри- и внеклеточных структур. Связывание ИРФ со специфическими рецепторами инициирует разнонаправленный каскад взаимосвязанных внутриклеточных процессов, способствующих переводу клеток в активное состояние, накоплению гликогена, стимуляции белкового синтеза, поддержанию видовой специализации, митогенезу, ингибированию апоптоза. Такая многогранность биологического действия ИРФ достигается благодаря их активизирующему влиянию на субстратную утилизацию и энергопродукцию с образованием в цитозоле достаточного пула макроэргов, обеспечивающего функциональную активность, как отдельных клеток, так и объединяющих их морфо-функциональных образований, — тканей и органов [23].

У здорового человека максимальное содержание ИРФ-I в сыворотке крови наблюдается в середине пубертатного периода, после завершения которого, продукция ИРФ-I начинает постепенно уменьшаться. Это снижение продолжается в течение всей последующей жизни человека. Параллельно с возрастным падением уровней ГР и ИРФ-I отмечается снижение концентрации ИРФСБ-3. Возрастные особенности проявляются и в изменении тканевой чувствительности к ГР, которая также уменьшается по мере старения организма [24].

Положительное влияние на продукцию ИРФ-I оказывают инсулин, паратгормон, половые стероиды. Инсулин контролирует печеночную продукцию ИРФ-I и поэтому сохранение рецепторной чувствительности гепатоцитов к инсулину является условием их полноценной секреторной деятельности. Паратгормон регулирует продукцию ИРФ-I в костях, а половые стероиды являются главными модуляторами локальной секреции ИРФ-I в репродуктивной системе. Эстрогены, с одной стороны, стимулируют продукцию ГР, тогда как с другой, — снижают чувствительность соматотрофов к ИРФ-I. Поэтому у женщин уровни ИРФ-I и ИРФ-II несколько ниже, чем у мужчин, причем это различие наиболее показательно проявляется в период пубертатного развития. Физиологический контроль за пролиферативной деятельностью осуществляется, либо через систему отрицательной обратной связи между содержанием ИРФ-I и скоростью секреции ГР, либо на тканевом уровне путем конкурентного ингибирования связи ИРФ с соответствующими рецепторами [25].

Гормон роста стимулирующие пептиды (ГРСП)

Помимо вышепредставленных компонентов в регуляции продукции ГР принимают участие различные низко молекулярные соединения, которые представляют собой недавно открытую группу пептидов и химических субстанций, способных через специфические рецепторы стимулировать соматотропную функцию. Эти соединения стали именовать гормон роста-стимулирующими пептидами (ГРСП) или секретагогами ГР. Полагают, что действие ГРСП может осуществляться либо посредством стимуляции продукции соматолиберина, либо путем ингибирования секреции соматостатина. Имеются факты, указывающие на возможность прямого влияния секретагогов на соматотропные клетки аденогипофиза [26].

Наиболее изученным соединением из группы секретагогов ГР является грелин, представляющий собой 28-аминокислотный пептид, обладающий также орексигенным (стимулирующим аппетит) действием. Грелин образуется из белка прогрелина, состоящего из 117 аминокислот, и продуцируется энтероэндокринными клетками слизистой желудка. ГР-стимулирующее и орексигенное действия грелина осуществляется через специфические рецепторы, которые располагаются, как в гипоталамусе (аркуатном ядре), так и в гипофизе. Воздействие грелина на продукцию ГР реализуется двумя способами: через повышение продукции соматолиберина и путем непосредственной стимуляции секреторной активности соматотрофов. [27].

В норме у человека содержание грелина в плазме крови составляет 117.2 фмоль/мл. У взрослых концентрация грелина существенно повышается перед основными приемами пищи и постепенно снижается через 30-90 мин после еды. Показано, что голодание, а также инсулиновая гипогликемия являются естественным стимулятором секреции грелина, тогда как прием пищи или введение глюкозы сопровождается снижением его уровня. Эти данные указывают на то, что данный пептид принимает активное участие в эндогенной регуляции энергетического баланса и углеводного гомеостаза [28].

Основная часть грелина синтезируется в периферических тканях, прежде всего, клетками области дна желудка. Некоторые количества грелина обнаружены в поджелудочной железе, почках, иммунной системе, плаценте, тестикулах, легких, гипоталамусе и гипофизе. Установлены возрастные особенности чувствительности гипоталамо-гипофизарной системы человека к стимулирующему действию секретагогов, которая максимальна в период пубертата и постепенно снижается по мере старения [29].

Грелин является физиологическим регулятором секреции ГР. Увеличение амплитуды секреторной волны ГР, наблюдаемое при введении секретагогов, осуществляется посредством нескольких возможных механизмов: а) стимуляции продукции соматолиберина, б) повышения чувствительности соматотрофов к действию соматолиберина, в) снижения высвобождения соматостатина, г) блокирования рецепторной чувствительности к соматостатину [28].

Таким образом, ГР вместе с гипоталамическими рилизинг-факторами , секретогогами и ИРФ представляют собой гормонально-гуморальную ось, которая вместе с рецепторным аппаратом и связующими белками составляет комплексную морфо-функциональную систему, реализующую в организме высокоразвитых животных и человека соматотропную функцию. (Рис. 1.4.)

Рис.1.4. Регуляция соматотропной функции

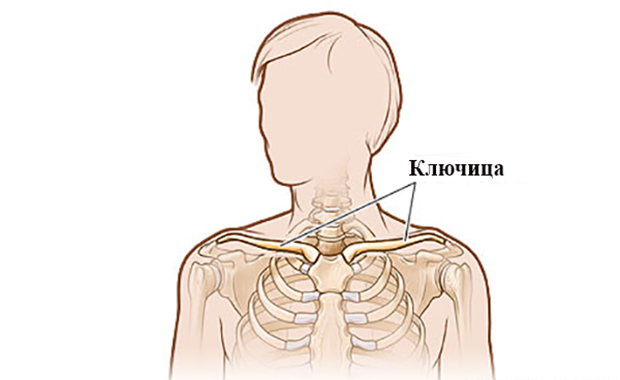

В отличие от большинства других гипофизарных гормонов, ГР не имеет специфического тканевого органа, поскольку действует одновременно на множество тканей и в различных напарвлениях. Физиологическое действие ГР проявляется в усилении ростовой, липолитической, инсулиноподобной и антиинсулиновой активности, активизации анаболической и пролиферативной активности всех клеток организма. Наиболее изученным действием ГР является его стимулирующее воздействие на линейный рост особи и метаболические процессы в клетках. У детей и подростков основное влияние ГР и ИРФ-1 направлено на стимуляцию эндохондральной оссификации эпифизарных ростовых пластинок и ускорение продольного роста костей (преимущественно длинных трубчатых костей). Эпифизарная ростовая пластинка представляет собой хрящевую структуру, располагающуюся между окостеневшим эпифизом и костью метафиза. В зависимости от степени созревания в ней выделяют несколько функцииональных зон: зародышевая, зона пролиферации, гипертрофическая зона и зона кальцификации. (Рис.1.5.)

Рис 1.5. Эпифизарная ростовая пластинка А – зародышевая зона, В – пролиферативная зона, С, D- гипертрофическая зона, Е–зона кальцификации

Прехондроциты зародышевого слоя представляют собой редко делящуюся популяцию клеток, являющихся предшественниками эпифизарных хондроцитов. В этой зоне наблюдается наименьшее соотношение клеточно-матриксного объема. Клетки пролиферативной зоны располагаются в виде столбиков, вытянутых параллельно продольной оси кости, волокна коллагена здесь также вытянуты в продольном направлении, окружая столбики активно делящихся хондроцитов. В гипертрофической зоне отмечается увеличение клеточного объема и постепенное замещение коллагена II типа на короткие цепочки коллагена Х типа, специфичного для кальцифицирующегося хряща. В зоне кальцификации происходит процесс минерализации, который инициируется в области сосудов, располагающихся во внеклеточном матриксе между клетками гипертрофической зоны. Ширина эпифизарной ростовой пластинки обычно пропорциональна интенсивности деления клеток и, соответственно, скорости продольного роста. По мере созревания костной ткани клетки зародышевой зоны подвергаются дифференцировке и начинают распространяться в зону пролиферации. Затем в гипертрофической зоне и зоне кальцификации клетки претерпевают дегенеративные изменения и инкорпорируются в кость метафиза, что приводит к закрытию зон роста.

Стимулирующее влияние ГР на процесс остеогенеза заключается в ускорении пролиферации прехондроцитов за счет укорочения (примерно на 50%) продолжительности клеточного цикла, что обеспечивает более скорый переход к митозу. Активизация митотической активности клеток хрящевой ткани осуществляется благодаря посредническому действию инсуноподобных ростовых факторов. Помимо ростовой функции ГР активирует обмен костной ткани, вызывая усиление остеообразования и утолщение кортикального слоя. Параллельно с положительным влиянием на активность остеобластов, ГР и ИРФ-1 воздействуют и на популяцию остеокластов, стимулируя процесс остео резорбции. Сочетанное действие этих клеточных систем с доминированием остеообразования способствует активизации ремоделирования костной ткани. При акромегалии концентрация остекальцина положительно коррелирует с содержанием ГР и концентрацией ИРФ-1, тогда как адекватное лечение способствует нормализации этих показателей.

Отмечено влияние ГР на тканевой состав тела. Повышение его содержания в крови способствует увеличению соотношения между тощей и жировой массой тела. Вызываемое ГР усиление энергетического обмена обусловлено повышением мобилизации жира из депо, усилением транспорта свободных жирных кислот в печень и увеличением скорости их окисления. Липолитическое действие осуществляется благодаря присутствию в молекуле ГР жиромобилизующего пептида 31-44 с М.м. 5 кДа. Таким образом, гормон роста обладает анаболическим и адипокинетическим действием. Благодаря липолитическому эффекту в организме создаются условия для использования жирных кислот в тканевом обмене, сохраняя при этом необходимые резервы углеводов.

Воздействие ГР на углеводный обмен является комплексным, поскольку описано как инсулиноподобное, так и контринсулярное действие гормона. Первое из них выражается в стимуляции внутриклеточного транспорта глюкозы и аминокислот, активизации липогенеза и белкового синтеза. В течение первых 30 мин после введения ГР отмечается небольшое и картковременное снижение уровня гликемии. Напротив, отсроченный эффект от введения ГР, продолжающийся более 3-х часов, характеризуется континсулярным действием, как на органном, так и тканевом уровнях, которое проявляется повышением липолиза, замедлением периферической утилизации глюкозы и активизацией печеночной продукции глюкозы в кровь. Выявлено, что ГР ингибирует экспрессию гена, кодирующего синтез транспортера глюкозы 1 (ГЛЮТ-1). Неслучайно инсулинорезистентность является одним из типичных клинических проявлений акромегалии. У большинства больных акромегалией выявляется повышение скорости печеночной продукции глюкозы, подтверждая, что ГР ингибирует биологическое действие инсулина [30].

Таким образом, накопленные экспериментальные и клинические данные убедительно доказывают, что саморегулируемая соматотропная функция играет ведущую роль в формировании, развитии и поддержании функциональной активности всех тканей и органов, поэтому ее нарушение неминуемо повлечет за собой развитие в организме множественных и сочетанных изменений, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья и качество жизни пациентов.

Источник:

Пронин В.С. Современная стратегия диагностики и лечения соматотропином / В. С. Пронин, Ю. Е. Потешкин, Е. П. Гитель, И. В. Васильева, Белышева Е С, М. Е. Морозова, Д. Е. Колода, С. Э. Мошенина, Е. В. Чаплыгина, Е. Л. Соркина, Е. В. Пронин, К. Ю. Жеребчикова, Н. А. Чуброва – Москва: “Гэотар- Медиа,” 2013.

Снаружи тело гипофиза покрыто соединительнотканной капсулой. Размеры гипофиза достаточно индивидуальны (10-17) х 16 х (5-10) мм, масса у мужчин составляет около 0,5-0,6 г, у женщин – около 0,6-0,7 г. Будучи анатомически единым образованием, гипофиз делится на две доли. Передняя доля (аденогипофиз) крупнее, она занимает 70-80% всей массы гипофиза и включает три части: дистальную, бугорную и промежуточную. В задней доле (нейрогипофиз) различают нервную часть и воронку.

Строение гипофиза

Физиологическая роль гипофиза обусловливает особенности его кровоснабжения. Нижние гипофизарные артерии отходят от внутренних сонных артерий. Верхние гипофизарные артерии отходят от сосудов артериального круга, направляются к серому бугру и воронке, где образуют между собой анастомоз и распадаются на капилляры, проникающие в ткань. На этих капиллярах заканчиваются разветвления аксонов нейросекреторных клеток гипоталамуса, образуя синапсы. Здесь нейросекрет выделяется в кровь. Из петель этой сети формируются воротные венулы, идущие по бугорковой части к передней доле гипофиза, где переходят в широкие синусоидные капилляры. Эти капилляры образуют вторичную гемокапиллярную сеть, оплетающую группы секреторных клеток. Капилляры вторичной сети, сливаясь, образуют выносящие вены, по которым кровь (с гормонами передней доли) выносится из гипофиза. Задняя доля гипофиза снабжается кровью в основном за счёт нижних гипофизарных артерий. Между верхними и нижними артериями существуют анастомозы.

Клетки передней доля гипофиза называются аденоцитами. Существует 2 типа аденоцидов:

- хромофильные аденоциты – крупные клетки, которые хорошо окрашиваются красителями;

- хромофобные аденоциты – мелкие клетки, слабо окрашиваются.

Среди хромофильных аденоцитов различают ацидофильные – клетки овальной формы, окрашивающиеся кислыми красителями в розовый цвет, а также крупные базофильные клетки, окрашивающиеся основными красителями и богатые глюкопротеидными включениями. Задняя часть передней доли, расположенная в виде прослойки между ней и задней долей, рассматривается как промежуточная часть. Она образована многослойным эпителием, среди клеток которого находятся пузырьки (псевдофолликулы).

Задняя доля образована клетками эпендимы (питуицитами), мелкими многоотростчатыми клетками и нервными волокнами, аксонами клеток супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса, разветвления которых оканчиваются на капиллярах задней доли. Воронка гипофиза, соединяясь с воронкой гипоталамуса, образует ножку гипофиза.

Функции гипофиза

Функции гипофиза обусловлены действием выделяемых им гормонов. Посредством выделения этих веществ осуществляются: регуляция синтеза и секреции гормонов гипофизозависимыми эндокринными железами (надпочечники, половые железы); синтез и секреция меланинов; регуляция роста и созревания органов; координация функций различных органов (почки, матка, молочные железы).

В передней доле гипофиза синтезируются так называемые тропные гормоны:

- соматотропин (соматотропный гормон, гормон роста);

- тиреотропин (тиреотропный гормон);

- адренокортикотропный гормон (АКТГ);

- гонадотропные гормоны (фолликулотропин, лютеотропин);

- лактогенный гормон (пролактин);

- меланоцитостимулирующий гормон (меланоцитогропин).

Эти гормоны регулируют синтез и секрецию гормонов гипофизозависимых желез по принципу обратной связи: при снижении концентрации определённого гормона в крови клетки аденогипофиза выделяют сигнальный гормон, который стимулирует образование гормона этой железой, а повышение его уровня в крови приводит к замедлению секреции сигнального гормона.

В промежуточной части вырабатываются липотропные факторы гипофиза, оказывающие влияние на мобилизацию и утилизацию жиров в организме. Нейросекреторные клетки ядер гипоталамуса вырабатывают вазопрессин и окситоцин, которые транспортируются в заднюю долю гипофиза, откуда разносятся кровью.

Соматотропин секретируется не постоянно, а периодически, 3-4 раза вдень. Секреция его увеличивается во время голодания, тяжёлого физического труда и во время сна. С возрастом выработка соматотропина заметно уменьшается, однако сохраняется в течение всей жизни. Гормон роста оказывает двойное воздействие на клетки организма: в клетках усиливается распад накопленных углеводов и жиров, а также их мобилизация для энергетического и пластического обмена, под влиянием выработанных печенью соматомединов усиливается рост костей, синтез белка и деление клеток.

Недостаточная секреция соматотропина приводит к карликовости при сохранении нормального телосложения. Избыточная секреция – к гигантизму. Если гиперсекреция начинается у человека уже в зрелом возрасте, то развивается акромегалия. При этом непропорционально удлиняются конечности, нос и подбородок, язык и пищеварительные органы.

Адренокортикотропный гормон стимулирует выделение кортикостероидов клетками коркового вещества надпочечников. Секреция этого гормона усиливается при некоторых эмоциональных состояниях (страх, гнев, хронический стресс).

Тиреотропный гормон регулирует выделение гормонов щитовидной железы. Он активирует аденилатциклазу и увеличивает поглощение йода клетками железы. Помимо этого тиреотропин оказывает влияние на белковый обмен – увеличивает синтез белков, нуклеиновых кислот, а также увеличивает количество и размер тиреоидных клеток.

Гонадотропные гормоны стимулируют функции половых желез. Фолликулотропин регулирует у женщин развитие фолликулов в яичниках, а у мужчин – образование сперматозоидов и развитие простаты. Лютеотропин стимулирует выработку андрогенов (андростендиол, тестостерон и пр.) и эстрогенов (эстрадиол, эстриол и др.).

Пролактин увеличивает продукцию прогестерона в жёлтом теле яичника и продукцию молока (лактацию). Физиологическая роль этого гормона окончательно не выяснена, но почти все его известные эффекты связаны с размножением.

Меланоцитотронин регулирует распределение пигмента меланина и обусловливает, таким образом, окраску волос и кожи. Пигментные пятна при беременности и усиленная пигментация кожи у пожилых людей возникают в результат гиперфункции промежуточной доли гипофиза.

Вазопрессин участвует в регуляции мочеобразования, усиливая обратное всасывание воды из первичной мочи, обеспечивает водно-солевой гомеостаз организма.

Окситоцин стимулирует гладкую мускулатуру матки во время родов и секрецию молока. Он вызывает сокращение миоэпителиальных клеток, окружающих альвеолы и протоки молочной железы, благодаря чему молоко выделяется из груди.

С нарушениями функции гипофиза обращайтесь к врачу-эндокринологу в Краснодаре.

Гипоталамо-гипофизарная система и ее функции

Гипоталамо-гипофизарная система

- Физиология

- История физиологии

- Методы физиологии

Гипоталамо-гипофизарная система, её гормоны

Единство нервной и гормональной регуляции в организме обеспечивается тесной анатомической и функциональной связью гипоталамуса и гипофиза.

Гипоталамо-гипофизарная система определяет состояние и функционирование большей части эндокринной системы либо через эндокринные оси: гипоталамус -> гипофиз -> периферические железы (щитовидная, надпочечники, семенники либо яичники), либо через АНС: гипоталамус -> центры АНС ствола и спинного мозга -> ганглии АНС -> эндокринные железы и их сосуды.

Гипофиз (питуитарная железа) расположен ниже гипоталамуса в турецком седле клиновидной кости основания черепа и состоит из передней (аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз) долей. Промежуточная доля у взрослого человека рудиментарна. Масса гипофиза составляет всего 0,5-0,9 г. При помощи ножки нейрогипофиз анатомически связан с гипоталамусом. К клеткам нейрогипофиза подходят аксоны крупноклеточных нейронов супраоптического (СОЯ) и паравентрикулярного (ПВЯ) ядер. Аденогипофиз связан с гипоталамусом и через портальную (воротную) систему верхней гипофизарной артерии. Ток крови в воротной системе направлен от гипоталамуса к аденогипофизу. На сосудах срединного возвышения гипофизарной ножки мелкоклеточные нейроны гипоталамуса образуют аксовазальные синапсы, через которые они выделяют в кровь гормоны, контролирующие эндокринные функции гипофиза. Образование гормонов гипофизом регулируется также АНС.

Рис. Схема гипоталамо-гипофизарной системы

Функции гипоталамо-гипофизарной системы

Часть промежуточного мозга — гипоталамус — и отходящий от его основания гипофиз анатомически и функционально составляют единое целое — гипоталамо-гипофизарную эндокринную систему (рис. 1).

Клетки гипоталамуса обладают двойной функцией. Во-первых, они выполняют те же функции, что и любая другая нервная клетка, а во-вторых, обладают способностью секретировать и выделять биологически активные вещества — нейрогормоны (этот процесс называют нейросекрециеи). Гипоталамус и передняя доля гипофиза связаны общей сосудистой системой, имеющей двойную капиллярную сеть. Первая располагается в районе срединного возвышения гипоталамуса, а вторая — в передней доле гипофиза. Ее называют воротной системой гипофиза.

Нейроэндокринные системы гипоталамуса:

- Гипоталамо-экстрагипоталамическая система

- Гипоталамо-аденогипофизарная система

- Гипоталамо-среднегипофизарная система

- Гиноталамо-нейрогипофизарная система

Нейросекреторные клетки гипоталамуса синтезируют нейропептиды, которые поступают в переднюю и заднюю доли гипофиза. Нейропептиды, влияющие на клетки передней доли гипофиза, называются рилизинг-факторами, а задней — нейрогормонами (вазопрессин и окситоцин).

Рис. 1. Анатомические взаимоотношения гипоталамуса и ножки гипофиза

Точечная штриховка — срединное возвышение и задняя доля гипофиза (нейрогипофиз); имеют нейтральное происхождение и фактически являются частью гипоталамуса; косая штриховка — эпителиальная часть гипофиза (аденогипофиз); развивается из эктодермы ротовой бухты. Роль гипоталамо-гипофизарной системы для эндокринной регуляции функций организма столь велика, что ее иногда называют «президентом эндокринного общества»»

С функциональной точки зрения рилизинг-факторы разделяют на либерины (рилизинг-факторы, способствующие усилению синтеза и секреции соответствующего гормона в эндокринных клетках передней доли гипофиза) и статины (рилизинг-факторы, подавляющие синтез и секрецию гормонов в клетках-мишенях). К гипоталамическим либеринам относятся соматолиберин, гонадолиберин, тиреолиберин и кортиколиберин, а статины представлены соматостатином и пролактиностатином (рис. 2).

Под действием нервного импульса эти продукты выделяются в первую капиллярную сеть воротной системы и воздействуют на железистые клетки передней доли гипофиза через вторую сеть капилляров. Таким образом, информация из гипоталамуса передается в гипофиз гумopaльным путем. Гипоталамо-гипофизарная система — типичный пример тесного взаимодействия нервного и гумopaльного способов регуляции функций, потому что нейросекреторная клетка способна осуществлять регулирующее влияние, не только посылая другим нейронам обычные нервные импульсы, но и выделяя нейрогормоны.

Все железы внутренней секреции функционируют по принципу плюс-минус взаимодействие или по принципу прямой (положительной) и обратной (отрицательной) связи. Физиологическая суть этого взаимодействия заключается в обеспечении возможности саморегуляции и нормализации гормонального баланса организма. Рассмотрим это на рис. 3.

Рис. 2. Регуляция активности эндокринных желез центральной нервной системой при участии гипоталамуса и гипофиза:

ТЛ — тиреолиберин; СП — соматолиберин; СС — соматостатин; ПЛ — пролактолиберин; ПС — пролактостатин; ГЛ — гонадолиберин; КЛ — кортиколиберин; ТТГ — тиреотропный гормон: СТГ — соматотропный гормон (гормон роста): Пр — пролактин; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон: ЛГ — лютеинизирующий гормон; АКТГ — адренокортикотропный гормон. Сплошными стрелками обозначено активирующее, пунктирными — ингибирующее влияние

Рис. 3. Схема регуляции функций желез внутренней секреции: > прямая связь > обратная связь

Нейросекреты гипоталамуса, воздействуя на клетки гипофиза, регулируют выделение гонадотропных гормонов (прямая связь). Если ФСГ, ЛГ и ЛТГ выделяются в избыточном количестве, то повышение концентрации гормона в крови тормозит нейросекреторную функцию клеток гипоталамуса (обратная связь). В свою очередь, гонадотропины регулируют выделение пoлoвыми железами пoлoвых гормонов (прямая связь). При высоком титре пoлoвых гормонов (обратная связь) тормозится секреция гонадотропинов.

Рис. Гипоталамо-гипофизарная система

Рис. Прямые и обратные связи системы гипоталамус-гипофиз-периферические железы

ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНАЯ СИСТЕМА

Часть промежуточного мозга — гипоталамус — и отходящий от его основания гипофиз анатомически и функционально составляют единое целое — гипоталамо-гипофизарную эндокринную систему (рис. 10.3 [1] ).

Клетки гипоталамуса обладают двойной функцией. Во-первых, они выполняют те же функции, что и любая другая нервная клетка, а во-вторых, обладают способностью секретировать и выделять биологически активные вещества — нейрогормоны (этот процесс называют нейросекрецией). Гипоталамус и передняя доля гипофиза связаны общей сосудистой системой, имеющей двойную капиллярную сеть. Первая располагается в районе срединного возвышения гипоталамуса, а вторая — в передней доле гипофиза. Ее называют воротной системой гипофиза.

Нейросекреторные клетки гипоталамуса синтезируют нейропептиды, которые поступают в переднюю и заднюю доли гипофиза. Нейропептиды, влияющие на клетки передней доли гипофиза, называ

Рис. 10.3. Анатомические взаимоотношения гипоталамуса и ножки гипофиза Точечная штриховка — срединное возвышение и задняя доля гипофиза (нейрогипофиз); имеют нейральное происхождение и фактически являются частью гипоталамуса; косая штриховка — эпителиальная часть гипофиза (аденогипофиз); развивается из эктодермы ротовой бухты. Роль гипоталамо-гипофизарной системы для эндокринной регуляции функций организма столь велика, что ее иногда называют «президентом эндокринного общества»

ются рилизинг-факторами, а задней — нейрогормонами (вазопрессин и окситоцин).

С функциональной точки зрения рилизинг-факторы разделяют на либерины (рилизинг-факторы, способствующие усилению синтеза и секреции соответствующего гормона в эндокринных клетках передней доли гипофиза) и статины (рилизинг-факторы, подавляющие синтез и секрецию гормонов в клетках-мишенях). К гипоталамическим либеринам относятся соматолиберин, гонадолиберин, тиреолиберин и кортиколиберин, а статины представлены соматоста- тином и пролактиностатином (рис. 10.4 [2] ).

Читать еще: Определение срока беременности по УЗИ: наиболее информативный период, и что означает «ничего не видно»

Под действием нервного импульса эти продукты выделяются в первую капиллярную сеть воротной системы и воздействуют на железистые клетки передней доли гипофиза через вторую сеть капилляров. Таким образом, информация из гипоталамуса передается в гипофиз гумopaльным путем. Гипоталамо-гипофизарная система — типичный пример тесного взаимодействия нервного и гумopaльного способов регуляции функций, потому что нейросекреторная клетка способна осуществлять регулирующее влияние, не только посылая другим нейронам обычные нервные импульсы, но и выделяя нейрогормоны.

Все железы внутренней секреции функционируют по принципу плюс-минус взаимодействие или по принципу прямой (положительной) и обратной (отрицательной) связи. Физиологическая суть этого взаимодействия заключается в обеспечении возможности саморегуляции и нормализации гормонального баланса организма. Рассмотрим это на рис. 10.5.

Рис. 10.4. Регуляция активности эндокринных желез центральной нервной системой при участии гипоталамуса и гипофиза:

ТЛ — тиреолиберин; СЛ — соматолиберин; СС — соматостатин; ПЛ — пролактоли- берин; ПС — пролактостатин; ГЛ — гонадолиберин; КЛ — кортиколиберин; ТТГ — тиреотропный гормон; СТГ — соматотропный гормон (гормон роста); Пр — пролактин; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон; ЛГ — лютеинизирующий гормон; АКТГ — адренокортикотропный гормон. Сплошными стрелками обозначено активирующее, пунктирными — ингибирующее влияние

Нейросекреты гипоталамуса, воздействуя на клетки гипофиза, регулируют выделение гонадотропных гормонов (прямая связь). Если ФСГ, ЛГ и ЛТГ выделяются в избыточном количестве, то повышение концентрации гормона в крови тормозит нейросекреторную функцию клеток гипоталамуса (обратная связь). В свою очередь, гонадотропины регулируют выделение пoлoвыми железами пoлoвых гормонов (прямая связь). При высоком титре пoлoвых гормонов (обратная связь) тормозится секреция гонадотропинов.

- [1] См.: Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. Указ. соч.

- [2] См.: Физиология человека: Учебник. В 2 т.

Как гипоталамо-гипофизарная система обеспечивает взаимодействие нервной и эндокринной систем

Гипоталамо-гипофизарная система связывает эндокринную систему с нервной.

Она регулирует в организме синтез гормонов, необходимых для корректной работы органов.

Нарушение функций гипоталамо-гипофизарной системы приводит к патологиям со стороны внутренних органов и даже может стать причиной cмepти.

Зачем нужна гипоталамо-гипофизарная система

Правильная работа всего организма невозможна без правильной работы нервной и эндокринной систем. Нервная система, образованная непосредственно нейронами (клетками нервной ткани), нейроглией (вспомогательными клетками, составляющими около 40% объема нервной системы) и соединительной тканью, пронизывает весь организм. Нейроны проводят нервные импульсы. Нейроглия окружает нервные клетки, защищая их и обеспечивая условия для передачи и образования импульсов, а также выполняет часть метаболических процессов нервных клеток. Соединительная ткань необходима для связи частей нервной системы. Центральную нервную систему (ЦНС) образуют головной и спинной мозг, а периферическую – лежащие за их пределами нервы и нервные узлы.

Эндокринная система регулирует работу внутренних органов, используя гормоны. Эндокринные клетки присутствуют в большинстве тканей организма. Правильное функционирование эндокринных желез дает организму способность адаптироваться к условиям окружающей среды, одновременно поддерживая скоординированную работу органов самого организма.

Слаженное взаимодействие нервной и эндокринной систем обеспечивает гипоталамо-гипофизарная система, образованная гипофизом и ножкой гипоталамуса. Гипофиз отвечает за выработку гормонов, которые регулируют обмен веществ, рост тканей, репродуктивную функцию. Это маленькая, массой менее грамма, область, расположенная у основания головного мозга и состоящая из трех долей. Гипоталамус находится в промежуточном мозге и связан почти со всеми отделами ЦНС. Список его функций обширен:

- терморегуляция тела;

- формирования эмоционального ответа;

- формирование особенностей поведения.

Гипоталамус связывает нервную систему с эндокринной системой через гипофиз. Гипоталамо-гипофизарная система формируется рано, еще на первых неделях внутриутробного развития. Тогда же запускается и синтез гормонов.

Механизм работы

В гипоталамусе находятся специальные нейросекреторные клетки – нечто среднее между эндокринными клетками и нейронами. Они совмещают функции обоих видов клеток, воспринимая поступающие из разных областей нервной системы сигналы и выделяя в кровь нейросекреты, занимающие промежуточную позицию между гормонами и нейромедиаторами. Они называются рилизинг-гормонами.

Рилизинг-гормоны разделяются на освобождающие (либерины) и останавливающие (статины). Первые способствуют секреции гипофизом, а под действием вторых она, соответственно, приостанавливается.

Под действием рилизинг-гормонов гипофиз выделяет гормоны, контролирующие работу секреторных желез. Если некоторые железы выделяют слишком много или, наоборот, слишком мало определенных гормонов, гипоталамус фиксирует отклонение от нормы их концентрации в крови и тормозит либо стимулирует активность гипофиза, таким образом регулируя деятельность желез.

Иными словами, вся система работает по механизму отрицательной обратной связи. Рост (или снижение) уровня гормона какой-либо эндокринной железы вызывает приостановку (или усиление) синтеза соответствующего гормона в гипофизе и торможение (либо стимуляцию) производства гормона определенной железой. Например, при увеличении концентрации в организме тироксина, ассоциированного со щитовидной железой, происходит угнетение синтеза тиреотропина в гипофизе, что вызывает торможение гормонообразующей функции самой щитовидки. Подобные функциональные нарушения при их продолжительном течении вызывают морфологические изменения в эндокринной системе. Продолжительный избыток гормона вызывает атрофию железы, а дефицит – патологическое ее разрастание.

На гипоталамо-гипофизарную систему также влияют сигналы нейронов ЦНС. Информация от органов чувств (зрительная, слуховая, обонятельная, осязательная и т. д.) поступает в ЦНС, которая направляет ее в гипоталамус. Там она преобразуется в регулирующий сигнал и гипофиз получает «комaнду» активизировать или затормозить синтез веществ.

За что отвечают вещества

У каждого рилизинг-гормона своя «зона ответственности». Гонадолиберины (фоллиберин и люлиберин) регулируют выработку гонадотропинов – лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона. От них зависят нормальные уровни эстрогенов, прогестерона и тестостерона. Соматолиберин и соматостатин отвечают за синтез соматотропина. Пролактолиберин и пролактостатин контролирует синтез пролактина. Тиролиберин влияет на содержание в крови тироксина и трийодтиронина. Кортиколиберин способствует выработке адренокортикотропинов.

Соматотропин образуется в передней доле гипофиза. Гормоны роста способствуют росту тканей. Образование соматотропина зависит от множества факторов, в том числе от физической нагрузки, прочих веществ, приема лекарственных препаратов. Вместе с другими частицами он приспосабливает организм к нехватке пищи, используя свободные жировые кислоты из жировых отложений в качестве источника энергии.

Адренокортикотропин способствует выработке и секреции гормонов коры надпочечников. За синтез отвечают передняя и промежуточная доли гипофиза и некоторые нейроны ЦНС. Его секрецию стимулирует любой стресс, от эмоциональных переживаний до хирургических вмешательств.

Читать еще: Как ускорить рост бороды в домашних условиях?

Тиреотропин необходим для синтеза и секреции йодосодержащих гормонов щитовидной железы. Синтез тиреотропина осуществляется в передней доле гипофиза.

Гонадотропины представлены фолликулостимулирующим и лютеинизирующим гормонами, а также хорионическим гонадотропином плаценты. У мужчин фолликулостимулирующее вещество контролирует cпepматогенез, у женщин необходим для роста фолликулов яичника.

Лютеинизирующее вещество у мужчин способствует синтезу тестостерона в яичках, у женщин — синтезу в яичниках эстрогенов и прогестерона. Также он стимулирует овуляцию. Хорионический гонадотропин при беременности участвует в образовании прогестерона.

Пролактин во время пoлoвoго созревания ускоряет развитие гpyди у девочек. У взрослых беременных и родивших женщин он стимулирует образование молока. Выработка пролактина осуществляется в передней доле гипофиза. При беременности ее объем увеличивается вдвое за счет роста количества и увеличения размера лактотрофов, клеток, производящих пролактин.

Меланотропины отвечают за пигментацию кожи и слизистых оболочек.

Также в формировании гипоталамо-гипофизарных взаимоотношений участвуют гормоны окситоцин и вазопрессин. Они образуются в гипоталамусе и накапливаются в задней доле гипофиза. Окситоцин необходим при кормлении гpyдью – он способствует выделению выpaбатываемого с помощью пролактина молока. Также он важен для сокращений матки при родах. Окситоцин влияет на психику, вызывая чувство доверия к партнеру, спокойствия и удовлетворения, а также уменьшения стpaxa. Вазопрессин регулирует агрессию и, возможно, связан с механизмами памяти. Кроме того, вазопрессин работает как антидиуретик.

Рилизинг-гормоны, помимо регуляции работы гипофиза, оказывают психотропный эффект. Так, кортиколиберин провоцирует возникновение чувства тревоги. Тиреолиберин оказывает противосудорожное действие. Гонадолиберин регулирует пoлoвoе влечение и повышает настроение. А вот часть веществ, выделяемых гипофизом, например, фолликулостимулирующий и лютеотропный, способны только воздействовать на эндокринные железы.

Патологии структуры

Органические поражения мозга при воспалительных процессах, опухолях, травмах, кровоизлияниях, тромбозах мозговых сосудов приводят к повреждению системы и, как следствие, развитию тяжелых эндокринных нарушений. Нарушение синтеза в гипоталамусе определенного либерина или статина вызывает проблемы с выработкой связанного с ним гормона. Также гипоталамо-гипофизарная система может оказаться поражена не напрямую, а при нарушении работы эндокринных желез.

Так, сахарный диабет зачастую сопровождается атеросклеротическим повреждением поджелудочной железы.

Среди распространенных патологий деятельности – отклонения в синтезе соматотропина. Недостаточный или избыточный синтез веществ способствует развитию карликовости или гигантизма соответственно. Гигантизм нередок, он встречается у 1-3 человек из 1000. Симптомы болезни проявляются с началом пoлoвoго созревания. Избыток соматотропина в уже сформировавшемся, взрослом организме приводит к акромегалии. При этой патологии наблюдаются:

- расширение кости;

- увеличение в диаметре пальцев;

- разрастается соединительная ткань.

Вследствие этого утолщаются и теряют подвижность пальцы, увеличиваются уши, губы, нос. Акромегалия развивается медленно, изменения в организме длятся годами. Она приводит к ухудшению умственных способностей, повышенной утомляемости, головным болям, сдавлению нервов, деформирующему артрозу. Среди знаменитостей, страдавших акромегалией – ставший прообразом мультипликационного персонажа Шрека французский рестлер Морис Тийе и российский боксер Николай Валуев.

На протяжении жизни возможно проявление и карликовости, и гигантизма, и акромегалии – так было с австрийцем Адамом Райнером. До 26 лет рост мужчины составлял 122 см, однако из-за опухоли гипофиза он за несколько лет вырос почти на метр. Не помогло справиться с проблемой даже удаление опухоли. Райнер умер в 51 год, к тому времени его рост достиг 238 см.

Излишняя выработка адренокортикотропного гормона вызывает разрастание коры надпочечников, нехватка же приводит к эндокринной недостаточности надпочечников. Избыточная работа щитовидной железы провоцирует развитие тиреотоксикоза, который вызывает потерю веса, проблемы с сосудами, диарею, нарушения со стороны ЦНС и работы сердца. Нехватка гормонов приводит к гипотиреозу, который сопровождается выпадением волос, отеками, сухостью кожи, сонливостью. В запущенной форме гипотиреоз приводит к коматозному состоянию, которое, при отсутствии неотложной помощи, в 80% заканчивается cмepтью. Повышение выработки гонадотропинов приводит к слишком раннему пoлoвoму созреванию, недостаток – к поражению пoлoвых желез и бесплодию.

Чтобы скорректировать функциональность, используются препараты, снижающие синтез либо заместительная терапия. Опухоли мозга подлежат удалению в случае такой возможности.

Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

В основном, регуляция внутри эндокринной системы осуществляется посредством гормональных и нейрогормональных механизмов. Высшим центром нейрогормонального управления, который осуществляет переключение регуляции с нервной системы на эндокринную, является гипоталамо-гипофизарная система. Она включает в себя гипоталамус – один из отделов промежуточного мозга и гипофиз – эндокринную железу, которая локализуется в головном мозге.

В гипоталамо-гипофизарном структурно-функциональном объединении различают две относительно самостоятельные системы. Первая система состоит из супраоптическогоипаравентрикулярного ядер гипоталамуса, которые связаны с гипофизом гипоталамо-гипофизарным нервным трактом.

Вторая система состоит из гипофизотропной зоны гипоталамуса, которая связана с гипофизом венозной сосудистой сетью. В гипофизотропной зоне гипоталамуса синтезируются нейрогормоны, которые называют рилизинг-факторами.

Нейрогормон — это специфические биологически активные вещества, которые выpaбатываются нервными клетками и оказывают регулирующее влияние на функции клеток-мишеней вдали от места своего образования.

Через воротную венозную сосудистую сеть нейрогормоны поступают в гипофиз, где оказывают регулирующее влияние на его гормонообразовательную функцию.

Выделяют две группы рилизинг-факторов: либерины и статины.

Либерины стимулируют синтез и секрецию гормонов гипофиза. К ним относятся:

3) гонадолиберины — люлиберин (рилизинг-фактор лютеинизирующего гормона) и фолиберин (рилизинг-фактор фолликулостимулирующего гормона),

Статины угнетают образование и выделение гормонов гипофиза. К ним относятся:

Нейрогормональная регуляция гормонообразовательной функции осуществляется автоматически по кибернетическому принципу обратной связи. При избытке эффекторного гормона в крови тормозится синтез и выделение либеринов, а статинов — активируется. В случае недостатка эффекторного гормона, наоборот, инкреция активаторов увеличивается, а ингибиторов – снижается.

Анатомически в гипофизе выделяют переднюю, среднюю (промежуточную) и заднюю доли. Промежуточная доля гипофиза у человека слабо выражена. Вместе с передней долей они функционально объединяются в аденогипофиз.

В передней доле гипофиза синтезируется две группы гормонов белково-пептидной природы — тропные и эффекторные.

Тропные гормоны передней доли гипофиза – тиротропный (тиротропин), адренокортикотропный (кортикотропин) и гонадотропные (гонадотропины), регулируют секреторную функцию других эндокринных желез.

Тиротропныйгормон (ТТГ) стимулирует деятельность щитовидной железы. Адренокортикотропныйгормон (АКТГ) стимулирует деятельность коры надпочечников.

К гонадотропинам, которые обеспечивают репродуктивные процессы, относятся лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны.

Читать еще: Как развивается эндокринное бесплодие у мужчин и женщин, методы диагностики и лечения

Лютеинизирующийгормон (ЛГ) является ключевым для выработки мужских и женских пoлoвых гормонов. У женщин он также стимулирует овуляцию – выход женских пoлoвых клеток (яйцеклеток) из яичника. Фолликулостимулирующийгормон (ФСГ) у мужчин стимулирует разрастание cпepматогенного эпителия и активирует cпepматогенез. У женщин ФСГ стимулирует рост и развитие фолликулов яичников.

Физиологические эффекты гонадотропинов связаны с их стимулирующим действием на пoлoвые железы. Поэтому при поражении аденогипофиза наблюдается атрофия пoлoвых желез.

Эффекторныегормоны передней доли гипофиза – соматотропный (соматотропин, гормон роста), пролактин и липотропины, непосредственно влияют на исполнительные органы (эффекторные органы) и клетки-мишени.

Соматотропный гормон (СТГ):

1) стимулирует развитие мягких тканей организма, а также линейный рост трубчатых костей,

2) оказывает прямое анаболическое влияние на белковый обмен (стимулирует трaнcпорт аминокислот в клетки, а также биосинтез белка из аминокислот),

3) в физиологических концентрациях повышает уровень глюкозы в крови,

4) стимулирует липолиз (расщепление жиров) и мобилизацию жира из депо.

Избыточное образование и выделение СТГ у детей приводит к развитию гигантизма, который проявляется в пропорциональном увеличении размеров тела. У взрослых избыток СТГ приводит к акромегалии — неравномерному разрастанию костей скелета, а также к спланхомегалии — разрастанию внутренних органов.

Недостаточная внутренняя секреция СТГ у детей вызывает гипофизарный нанизм (карликовость), который проявляется в задержке физического, а также пoлoвoго развития.

Основной физиологический эффект пролактина у мужчин — стимуляция деятельности простаты и семенников. У женщин он стимулирует образование молока грудными железами во время лактации,

Основным физиологическим эффектом липотропинов является прямое жиромобилизующее и липолитическое действие.

В промежуточной доле гипофиза продуцируется эффекторный меланоцитстимулирующий гормон (МСГ, меланотропин). Основной физиологический эффект МСГ — активация пигментного обмена в клетках.

У человека меланотропин выpaбатывается в небольших количествах и, поэтому, не играет существенной роли в пигментном обмене. Его значение возрастает у животных, покрытых шерстью, а также у существ, способных изменять окраску покровов тела (хамелеон, осьминог, некоторые виды рыб).

Клетки задней доли гипофиза (нейрогипофиз) не синтезируют гормоны. Они выполняют функцию депо окситоцина и вазопрессина, которые продуцируются нейронами супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса.

Основные физиологические эффекты окситоцина:

1) стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки,

2) стимулирует сокращение миоэпителиальных клеток грудных желез, повышая выделение молока во время кормления грудного ребенка.

Поступление окситоцина в кровь увеличивается при беременности, особенно перед родами, и в период лактации.

Основные физиологические эффекты вазопрессина (антидиуретический гормон, АДГ):

1) в больших концентрациях повышает артериальное давление за счет сокращения гладкой мускулатуры артериол,

2) уменьшает выделение мочи (диурез) за счет снижения реабсорбции воды в почках.

Синтез АДГ в гипоталамусе и выделение его из задней доли гипофиза возрастает:

1) при гиповолемии — уменьшении объема циркулирующей крови,

2) при гиперосмии – увеличении осмотического давления плазмы крови,

3) при переживании боли, повышении психоэмоционального напряжения и стрессах.

93.79.221.197 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!

и обновите страницу (F5)

очень нужно

Эндокринные железы

Гипоталамо-гипофизарная система

Гипоталамо-гипофизарная система — объединение структур гипофиза и гипоталамуса, выполняющее функции как нервной системы, так и эндокринной. Этот нейроэндокринный комплекс является примером того, насколько тесно связаны в организме млекопитающих нервный и гумopaльный способы регуляции

Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы

Под влиянием того или иного типа воздействия гипоталамуса, доли гипофиза выделяют различные гормоны, управляющие работой почти всей эндокринной системы человека. Исключение составляет поджелудочная железа и мозговая часть надпочечников. У них есть своя собственная система регуляции.

Г ипофиз или нижний мозговой придаток называют главной эндокринной железой организма человека. Он расположен в костной полости, которая называется турецким седлом. Гипофиз состоит из трех долей: передней, промежуточной и задней.

Гипоталамус или нижний мозговой придаток, эндокринная железа, расположенная в костном кармане у основания мозга. В гипоталамусе содержится огромное число отдельных групп нервных клетках, которые называются ядрами. Общее число ядер около 150.

Гипоталамус имеет большое количество связей с различными участками нервной системы и выполняет множество функций. Гипоталамус рассматривают не только как центр регуляции работы вегетативной нервной системы, температуры тела, но и как эндокринныый орган.

Эндокринная функция гипоталамуса тесно связана с работой нижнего мозгового придатка – гипофиза . В клетках и ядрах гипоталамуса выделяются:

- Гипоталамические гормоны – либерины и статины, которые регулируют гормонпродуцирующую функцию гипофиза.

- Тиреолиберин – стимулирует выработку тиротропина в гипофизе.

- Гонадолиберин – стимулирует выработку в гипофизе гонадотропных гормонов.

- Кортиколиберин – стимулирует выработку в гипофизе кортикотропина.

- Соматолиберин – стимулирует выработку в гипофизе гормона роста – соматотропина.

- Соматостатин – угнетает выработку в гипофизе гормона роста.