Нервная ткань — основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

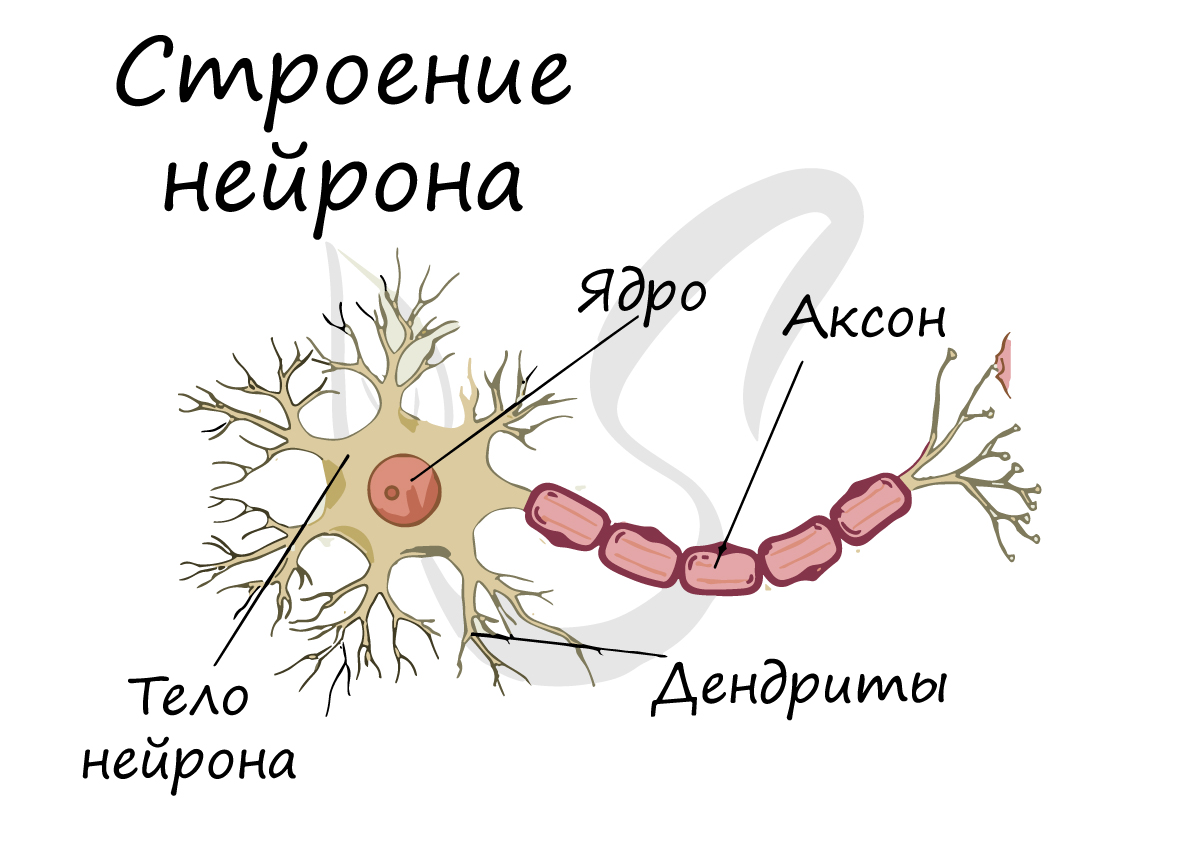

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — клетка с одним

длинным отростком — аксоном (греч. axis — ось), и одним/несколькими короткими — дендритами (греч. dendros — дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона — всегда дендрит, а длинный — всегда аксон, в корне неверно. С точки

зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит — отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон — отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio — принятие) — способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем — к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам — нейрону или эффекторному органу

В физиологии эффекторным (от лат. efferes — выносящий) органом часто называют исполнительный орган или орган-мишень воздействия (мышцы, железы). Орган-эффектор выполняет те или иные «приказы» ЦНС (центральной нервной системы) или эндокринных желёз

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему

мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

Миелиновая оболочка

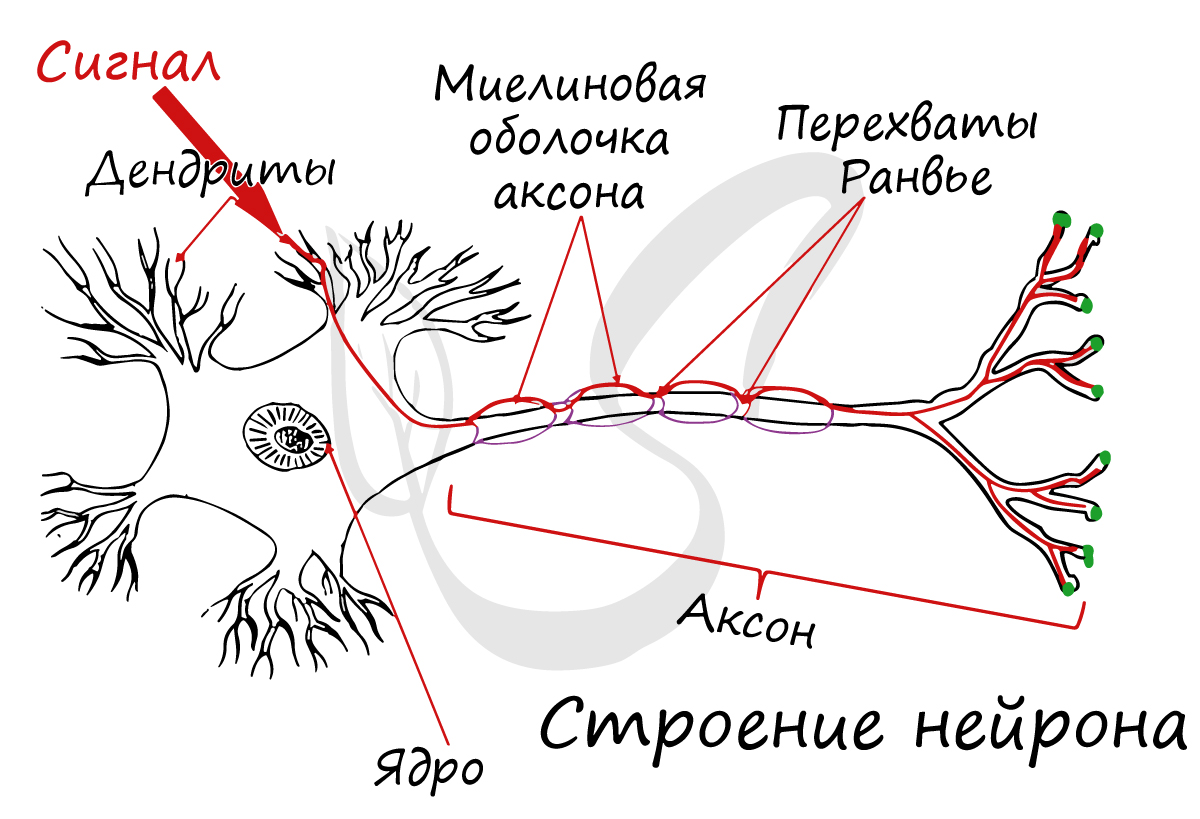

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые — образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного

импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и,

когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта

болезнь — рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов — а значит,

происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов — перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto — скачу, прыгаю).

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

Вы уже убедились, насколько значимы нейроны, их высокая специализация приводит к возникновению особого окружения — нейроглии.

Нейроглия (глиальные клетки, глиоциты) — вспомогательная часть нервной системы, которая выполняет ряд важных функций:

- Опорная — поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio — возрождение) — в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe — питание) — с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная — леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная — изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость — ликвор (от лат. liquor — жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной

системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии — шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо

заметны перехваты Ранвье — участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

Классификация нейронов

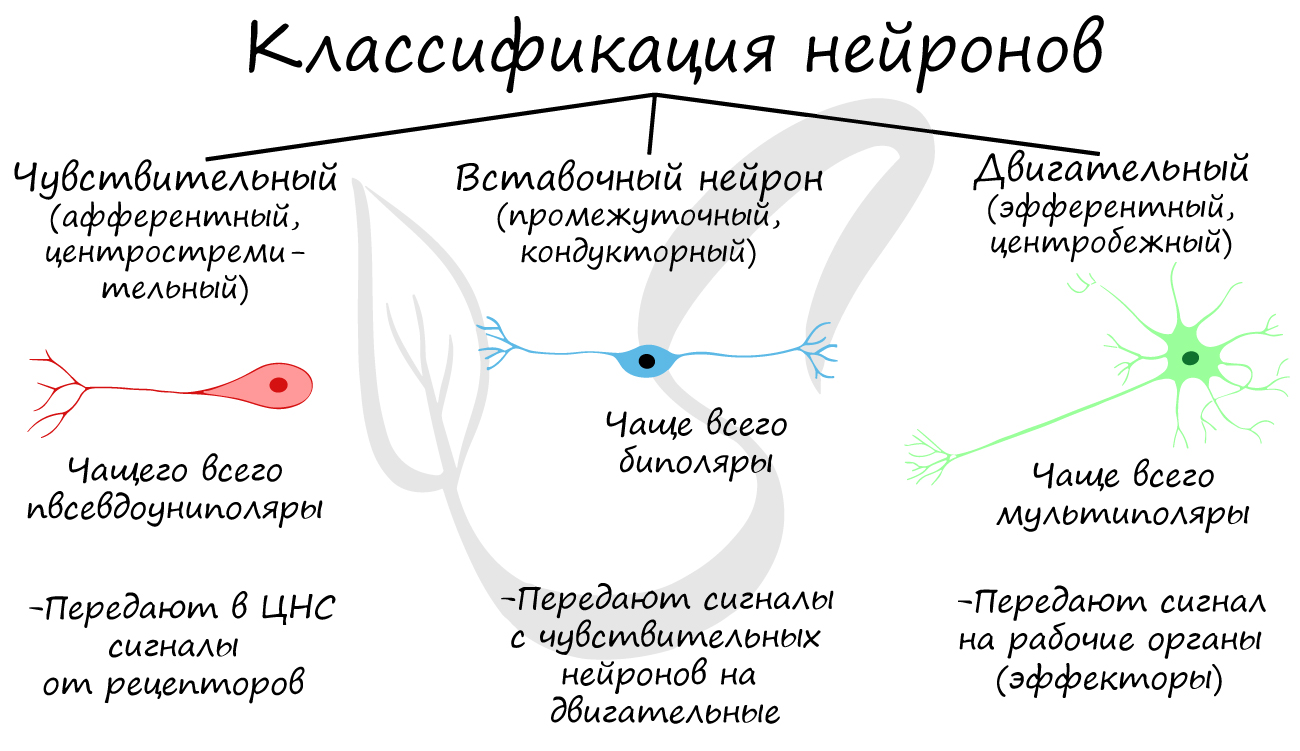

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие — они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных

волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные — они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными

нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

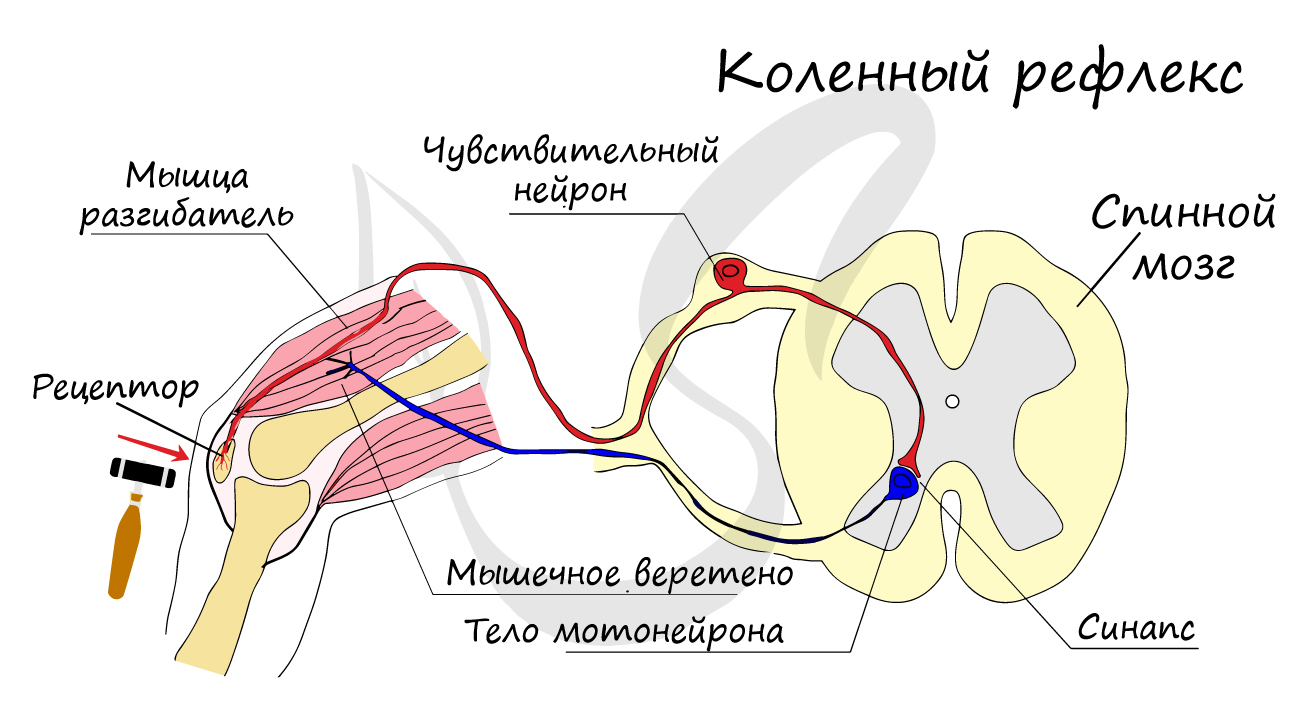

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны — они передают нервный импульс (возбуждение) на

эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов — коленный рефлекс (однако вставочного нейрона

на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

Синапс

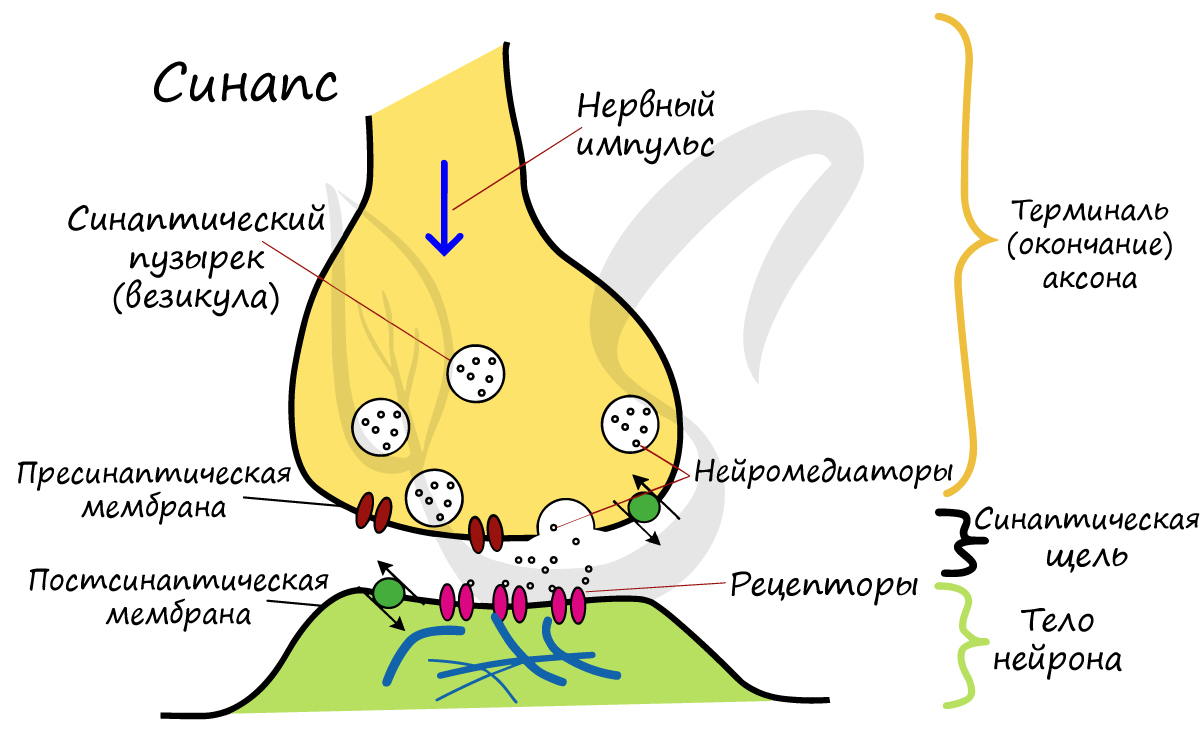

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин — синапс (греч. sýnapsis — соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между

нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс «преобразуется» в химический: происходит выброс особых

веществ — нейромедиаторов (наиболее известный — ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с

нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают

сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс)

передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется

химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими

историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с

одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам,

в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой.

В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления

называют нервным узлом — или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

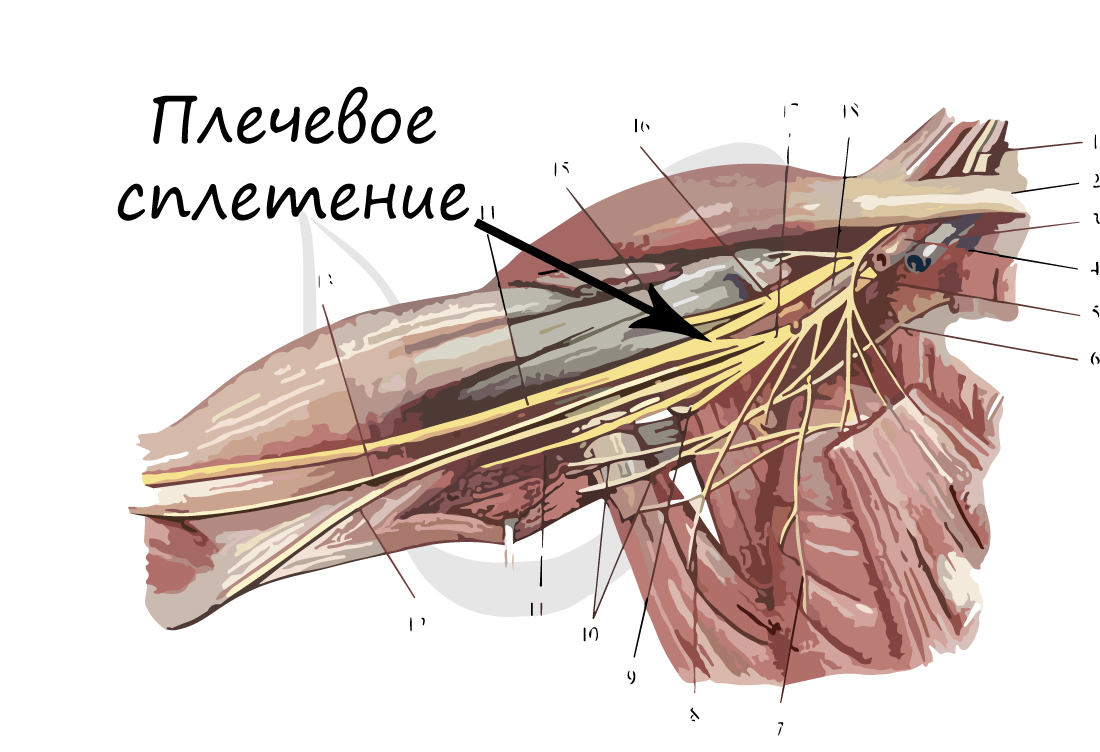

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных —

плечевое сплетение.

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения

чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом

движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет

невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

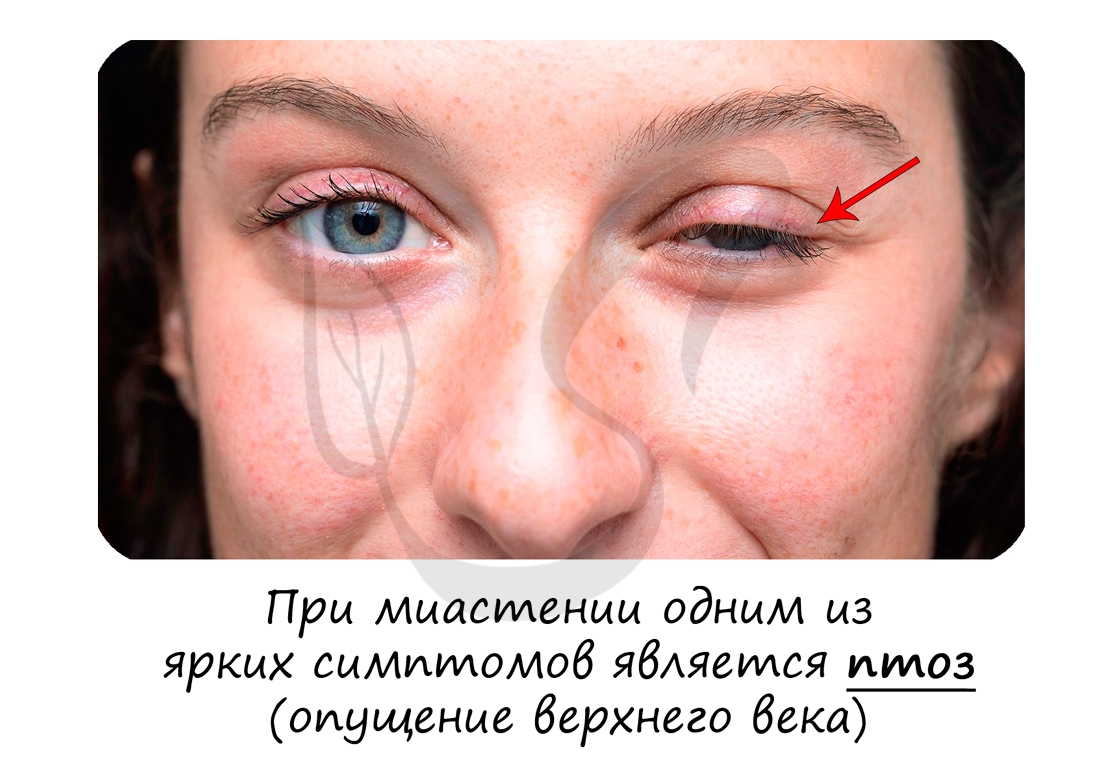

Существует тяжелое мышечное заболеванием — миастения (от др.-греч. μῦς — «мышца» и ἀσθένεια — «бессилие, слабость»), при

котором собственные антитела разрушают мотонейроны (двигательные нейроны).

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее,

становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом — опущение верхнего века.

Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Центральная нервная система, ее структура и функции. Контроль функций организма, обеспечение его взаимодействия с окружающей средой. Нейроны и их роль в получении и передаче информации, поддержании жизнедеятельности нашего организма. Мозг и способности.

Строение и значение нервной системы. Нервная система координирует деятельность клеток, тканей и органов нашего тела. Она регулирует функции организма и его взаимодействие с окружающей средой, обеспечивает возможности реализации психических процессов, которые лежат в основе механизмов языка и мышления, запоминания и обучения. Кроме того, у человека нервная система составляет материальную основу его психической деятельности.

Нервная система представляет собой сложный комплекс высокоспециализированных клеток, передающих импульсы от одной части тела к другой, в результате организм получает возможность реагировать как единое целое на изменения факторов внешней или внутренней среды.

|

Нервная система подразделяется на две части: центральную и периферическую. |

|||

В состав центральной нервной системы входят головной и спинной мозг, периферической – нервы, нервные узлы и нервные окончания.

Спинной мозг представляет собой продолговатый, цилиндрический тяж длиной до 45 см и массой 34-38 г, располагающийся в позвоночном столбе. Его верхняя граница расположена у основания черепа (верхние отделы переходят в головной мозг), а нижняя – у I-II поясничных позвонков. От спинного мозга симметрично отходят корешки спинномозговых нервов. В нем находятся центры некоторых простых рефлексов, например рефлексов, обеспечивающих движения диафрагмы, дыхательных мышц. Спинной мозг выполняет две функции: рефлекторную и проводящую, под контролем головного мозга регулирует работу внутренних органов (сердца, почек, органов пищеварения).

|

Основным структурным и функциональным элементом нервной системы являются нервные клетки – нейроны. |

|||

Совокупность нейронов и межклеточного вещества образует нервную ткань, со строением которой вы познакомились в разделе 1.5.1.

Знаете ли вы, что…

– нервная система состоит из 10…100 миллиардов нервных клеток;

– мозг потребляет около 10 Ватт энергии (эквивалентно мощности ночной лампы) и за 1 мин через него протекает 740-750 мл крови;

– нервные клетки генерируют примерно до тысячи импульсов в секунду…

Нервные клетки состоят из тела, отростков и нервных окончаний. От других типов специализированных клеток нейроны отличает наличие нескольких отростков, которые обеспечивают проведение нервного импульса по телу человека. Один из отростков клетки – аксон, как правило, длиннее остальных. Аксоны могут достигать в длину 1-1,5 м. Таковы, например, аксоны, образующие нервы конечностей. Аксоны заканчиваются несколькими тоненькими веточками – нервными окончаниями.

|

Нервные клетки различаются по строению, но все их типы объединяет главная черта: способность воспринимать раздражение, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать импульс и передавать его. |

|||

В зависимости от функции нервные окончания подразделяются на чувствительные (афферентные), промежуточные (вставочные) и исполнительные (эфферентные) (смотри рисунок 1.5.22). Чувствительные нейроны (2) реагируют на воздействия внешней или внутренней среды и передают импульсы в центральные отделы нервной системы. Ими, как датчиками, пронизано все наше тело. Они постоянно как бы измеряют температуру, давление, состав и концентрацию компонентов среды и другие показатели. Если эти показатели отличаются от стандартных, чувствительные нейроны посылают импульсы в соответствующий отдел нервной системы. Промежуточные нейроны (3) передают этот импульс с одной клетки на другую. Посредством исполнительных нейронов (4) нервная система побуждает к действию клетки рабочих (исполнительных) органов. Таким действием становится соответствующее возникшей ситуации уменьшение или увеличение выработки клетками биологически активных веществ (секрета), расширение или сужение кровеносных сосудов, сокращение или расслабление мышц.

Нервные клетки в местах соединения друг с другом образуют особые контакты – синапсы (смотри рисунок 1.5.19). В пресинаптической части межнейронного контакта содержатся пузырьки с посредником (медиатором), которые высвобождают этот химический агент в синаптическую щель при прохождении импульса. Далее медиатор взаимодействует со специфическими рецепторами на постсинаптической мембране, в результате чего следующая нервная клетка приходит в состояние возбуждения, которое передается еще дальше по цепи. Так осуществляется передача нервного импульса в нервной системе. Подробнее о работе синапса мы рассказывали в предыдущем разделе. Роль медиатора выполняют различные биологически активные вещества: ацетилхолин, норадреналин, дофамин, глицин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), глутамат, серотонин, и другие. Медиаторы центральной нервной системы называются еще нейромедиаторы.

|

В основе ответной реакции нервной системы на воздействие внешней среды или на изменение внутреннего состояния организма лежит рефлекс. |

|||

Благодаря рефлексу многие наши действия происходят автоматически. Действительно, нам некогда думать, когда мы прикасаемся к горячей плите. Если мы начнем рассуждать: “Мой палец на горячей плите, он обожжен, мне больно, надо бы убрать палец с плиты”, то ожог наступит гораздо раньше, чем мы предпримем какие-либо действия. Мы просто отдергиваем руку, не задумываясь и не успевая осознать, что же произошло. Это безусловный рефлекс и для такой ответной реакции достаточно соединения чувствительного и исполнительного нервов на уровне спинного мозга. Мы тысячи раз сталкиваемся с подобными ситуациями и просто не задумываемся об этом.

Рефлексы, которые осуществляются при участии головного мозга и формируются на основе нашего опыта, называют условными рефлексами. По принципу условного рефлекса мы действуем, когда управляем автомобилем или выполняем различные механические движения. Из условных рефлексов складывается значительная часть нашей повседневной деятельности.

Все наши действия происходят при участии и контроле со стороны центральной нервной системы. Точность выполнения команд контролирует головной мозг.

Строение и функции головного мозга. Мозг и способности.Человек издавна стремился проникнуть в тайну головного мозга, понять его роль и значение в жизни человека. Уже в глубокой древности связывали понятия сознание и мозг, но прошли еще многие сотни лет, прежде чем ученые начали разгадывать его загадки.

Головной мозг располагается в полости черепа и имеет сложную форму. Масса у взрослого человека колеблется от 1100 до 2000 г. Это всего около 2% от массы тела, но составляющие мозг клетки потребляют 25% энергии, вырабатываемой в организме! В возрасте от 20 до 60 лет масса и объем мозга остаются постоянными для каждого индивидуума. Если расправить извилины коры, то она займет площадь примерно 20 м2.

Мозг человека состоит из ствола, мозжечка и полушарий большого мозга. В стволе мозга находятся центры, регулирующие рефлекторную деятельность и связывающие организм с корой полушарий большого мозга. Кора полушарий толщиной 3-4 мм разделяется бороздами и извилинами, что значительно увеличивает поверхность мозга.

Участки коры полушарий большого мозга выполняют различные функции, поэтому они подразделяются на зоны. Например, в затылочной доле находится зрительная зона, в височной – слуховая и обонятельная. Их повреждение приводит к невозможности человеком различать запахи или звуки. С деятельностью головного мозга связаны сознание человека, мышление, память и другие психические процессы. Подробнее о работе головного мозга вы сможете узнать из следующей главы.

С тех пор, как люди убедились, что психические особенности человека связаны с мозгом, начались поиски таких связей. Некоторые специалисты считали что, масса вещества мозга в центрах, отвечающих за жадность, любовь, щедрость и прочие человеческие качества, должна быть пропорциональна их активности. Были попытки связать способности с массой мозга. Считалось, что чем она больше, тем человек способнее. Но и этот вывод ошибочен.

Так, например, масса мозга талантливых людей различна. Наряду с тяжелым мозгом И. Тургенева (2012 г!), масса мозга А. Франса составляла 1017 г. Однако трудно сказать, кто из них больше одарен, каждый из них занимал свое место в истории.

Что же такое способности, и какое отношение к ним имеет мозг? Способности – это психические возможности, позволяющие освоить ту или иную деятельность. Вполне понятно, что люди, занимающиеся разной деятельностью, должны иметь разные способности. Не случайно в коре головного мозга человека имеется множество нейронов, которые “ждут своего часа”, когда они будут задействованы. Таким образом, мозг человека способен решать не только стандартные задачи, но и осваивать новые программы.

Нервная ткань (при участии ряда других тканей) формирует нервную систему, обеспечивающую регуляцию всех жизненных процессов в организме и его взаимодействие с внешней средой.

Анатомически нервную систему делят на центральную и периферическую. К центральной относят головной и спинной мозг, периферическая объединяет нервные узлы, нервы и нервные окончания.

Нервная система развивается из нервной трубки и ганглиозной пластинки. Из краниальной части нервной трубки дифференцируются головной мозг и органы чувств. Из туловищного отдела нервной трубки — спинной мозг, из ганглиозной пластинки формируются спинномозговые и вегетативные узлы и хромаффинная ткань организма.

Нервные узлы (ганглии)

Нервные узлы, или ганглии, это скопления нейронов вне центральной нервной системы. Выделяют чувствительные и вегетативные нервные узлы.

Чувствительные нервные узлы лежат по ходу задних корешков спинного мозга и по ходу черепно-мозговых нервов. Афферентные нейроны в спиральном и вестибулярном ганглии являются биполярными, в остальных чувствительных ганглиях — псевдоуниполярными.

Спинномозговой узел (спинальный ганглий)

Спинномозговой узел имеет веретеновидную форму, окружен капсулой из плотной соединительной ткани. От капсулы в паренхиму узла проникают тонкие прослойки соединительной ткани, в которой расположены кровеносные сосуды.

Нейроны спинномозгового узла характеризуются крупным сферическим телом и светлым ядром с хорошо заметным ядрышком. Клетки располагаются группами, преимущественно по периферии органа. Центр спинномозгового узла состоит главным образом из отростков нейронов и тонких прослоек эндоневрия, несущих сосуды. Дендриты нервных клеток идут в составе чувствительной части смешанных спинномозговых нервов на периферию и заканчиваются там рецепторами. Аксоны в совокупности образуют задние корешки, несущие нервные импульсы в спинной мозг или продолговатый мозг.

В спинномозговых узлах высших позвоночных животных и человека биполярные нейроны в процессе созревания становятся псевдоуниполярными. От тела псевдоуниполярного нейрона отходит один отросток, который многократно обвивает клетку и часто образует клубок. Этот отросток разделяется Т-образно на афферентную (дендритную) и эфферентную (аксональную) ветви.

Дендриты и аксоны клеток в узле и за его пределами покрыты миелиновыми оболочками из нейролеммоцитов. Тело каждой нервной клетки в спинномозговом узле окружено слоем уплощенных клеток олигодендроглии, которые здесь называются мантийными глиоцитами, или глиоцитами ганглия, или же клетками-сателлитами. Они расположены вокруг тела нейрона и имеют мелкие округлые ядра. Снаружи глиальная оболочка нейрона покрыта тонковолокнистой соединительнотканной оболочкой. Клетки этой оболочки отличаются овальной формой ядер.

Нейроны спинномозговых узлов содержат такие нейромедиаторы, как ацетилхолин, глутаминовая кислота, вещество P.

Автономные (вегетативные) узлы

Вегетативные нервные узлы располагаются:

вдоль позвоночника (паравертебральные ганглии);

впереди от позвоночника (превертебральные ганглии);

в стенке органов — сердца, бронхов, пищеварительного тракта, мочевого пузыря (интрамуральные ганглии);

вблизи поверхности этих органов.

К вегетативным узлам подходят миелиновые преганглионарные волокна, содержащие отростки нейронов центральной нервной системы.

По функциональному признаку и локализации вегетативные нервные узлы разделяют на симпатические и парасимпатические.

Большинство внутренних органов имеет двойную вегетативную иннервацию, т.е. получает постганглионарные волокна от клеток, расположенных как в симпатических, так и в парасимпатических узлах. Реакции, опосредуемые их нейронами, часто имеют противоположную направленность (так, например, симпатическая стимуляция усиливает сердечную деятельность, а парасимпатическая ее тормозит).

Общий план строения вегетативных узлов сходен. Снаружи узел покрыт тонкой соединительнотканной капсулой. Вегетативные узлы содержат мультиполярные нейроны, которые характеризуются неправильной формой, эксцентрично расположенным ядром. Часто встречаются многоядерные и полиплоидные нейроны.

Каждый нейрон и его отростки окружены оболочкой из глиальных клеток-сателлитов — мантийных глиоцитов. Наружная поверхность глиальной оболочки покрыта базальной мембраной, кнаружи от которой расположена тонкая соединительнотканная оболочка.

Интрамуральные нервные узлы внутренних органов и связанные с ними проводящие пути ввиду их высокой автономии, сложности организации и особенностей медиаторного обмена иногда выделяются в самостоятельный метасимпатический отдел вегетативной нервной системы.

В интрамуральных узлах русским гистологом Догелем А.С. описаны нейроны трех типов:

длинноаксонные эфферентные клетки I типа;

равноотросчатые афферентные клетки II типа;

ассоциативные клетки III типа.

Длинноаксонные эфферентные нейроны (клетки Догеля I типа) — многочисленные и крупные нейроны с короткими дендритами и длинным аксоном, который направляется за пределы узла к рабочему органу, где образует двигательные или секреторные окончания.

Равноотросчатые афферентные нейроны (клетки Догеля II типа) имеют длинные дендриты и аксон, уходящий за пределы данного узла в соседние. Эти клетки входят в качестве рецепторного звена в состав местных рефлекторных дуг, которые замыкаются без захода нервного импульса в ЦНС.

Ассоциативные нейроны (клетки Догеля III типа) — это местные вставочные нейроны, соединяющие своими отростками несколько клеток I и II типа.

Нейроны вегетативных нервных ганглиев, как и спинномозговых узлов, имеют эктодермальное происхождение и развиваются из клеток нервного гребня.

Периферические нервы

Нервы, или нервные стволы, связывают нервные центры головного и спинного мозга с рецепторами и рабочими органами, или же с нервными узлами. Нервы образованы пучками нервных волокон, которые объединены соединительнотканными оболочками.

Большинство нервов — смешанные, т.е. включают афферентные и эфферентные нервные волокна.

Пучки нервных волокон содержат как миелиновые, так и безмиелиновые волокна. Диаметр волокон и соотношение между миелиновыми и безмиелиновыми нервными волокнами в различных нервах неодинаковы.

На поперечном срезе нерва видны сечения осевых цилиндров нервных волокон и одевающие их глиальные оболочки. В некоторых нервах встречаются одиночные нервные клетки и мелкие ганглии.

Между нервными волокнами в составе нервного пучка располагаются тонкие прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани — эндоневрий. В нем мало клеток, преобладают ретикулярные волокна, проходят мелкие кровеносные сосуды.

Отдельные пучки нервных волокон окружены периневрием. Периневрий состоит из чередующихся слоев плотно расположенных клеток и тонких коллагеновых волокон, ориентированных вдоль нерва.

Наружная оболочка нервного ствола — эпиневрий — представляет собой плотную волокнистую соединительную ткань, богатую фибробластами, макрофагами и жировыми клетками. Содержит кровеносные и лимфатические сосуды, чувствительные нервные окончания.