Нервная система выполняет ряд важных функций:

- обеспечивает связь организма с окружающим миром;

- управляет работой всех органов;

- координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.

Нервная ткань

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью. Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

Рис. (1). Нервная ткань

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

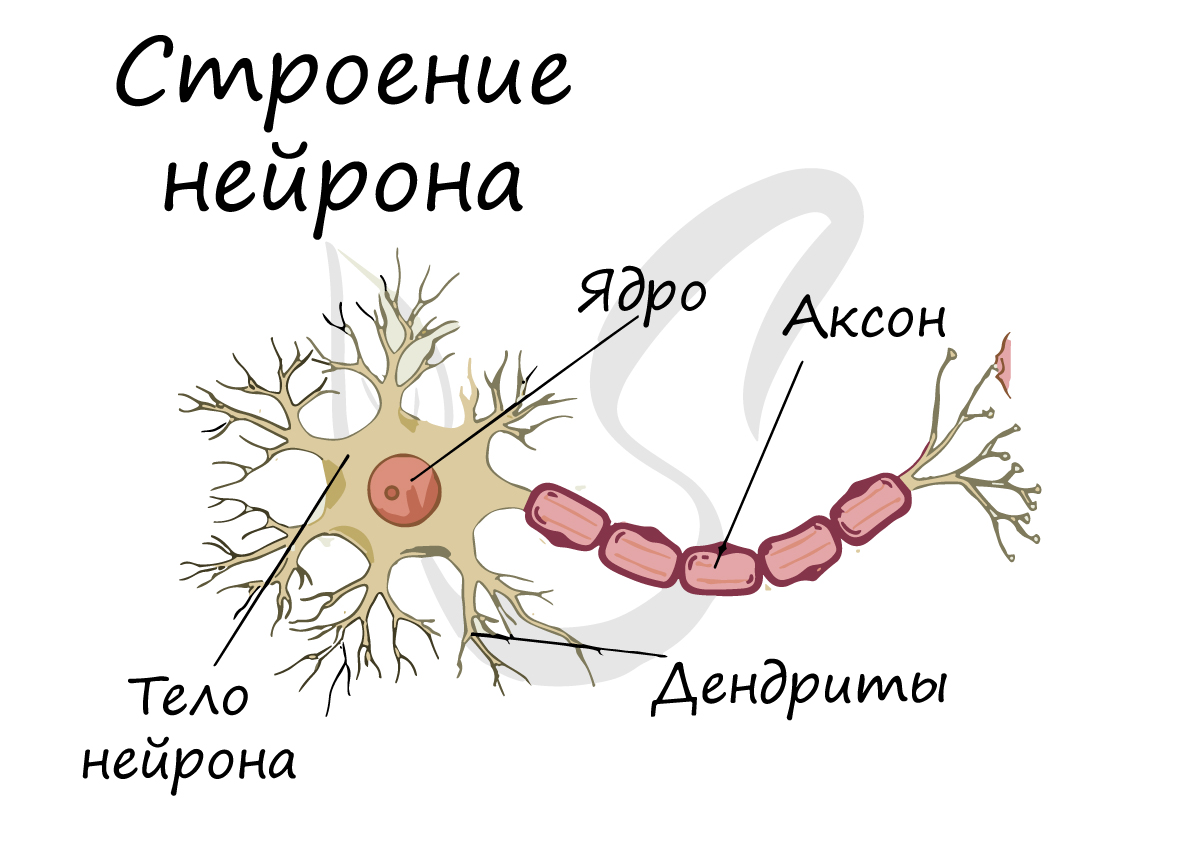

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

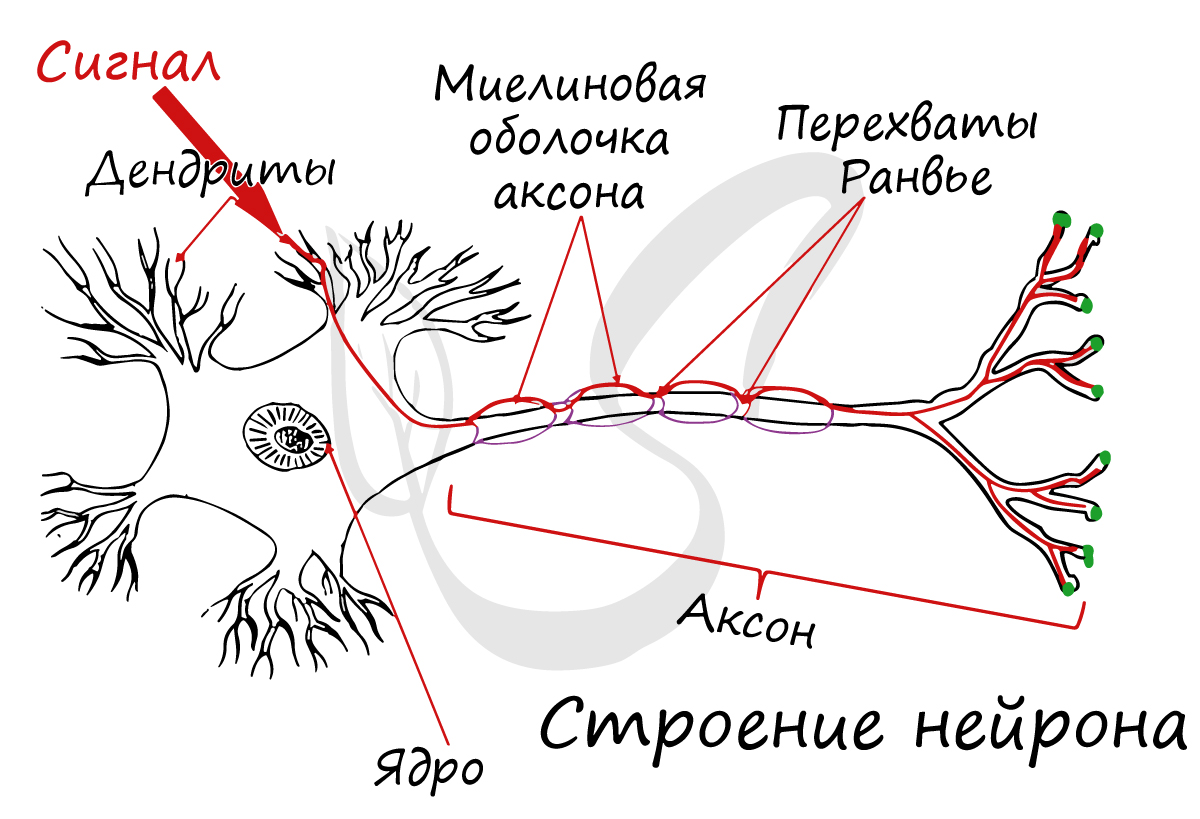

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

Рис. (2). Строение нейрона

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

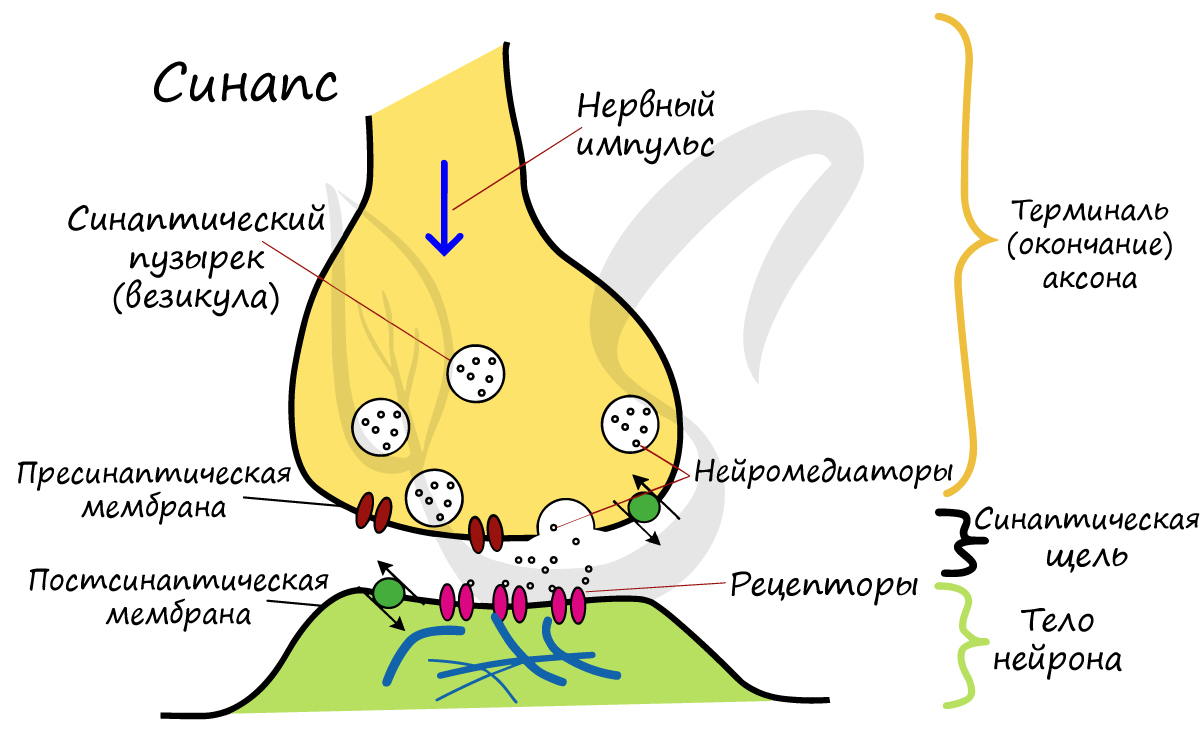

Передача нервных импульсов с одной клетки на другую происходит в синапсах.

Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой рабочего органа.

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

Рис. (3). Строение синапса

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

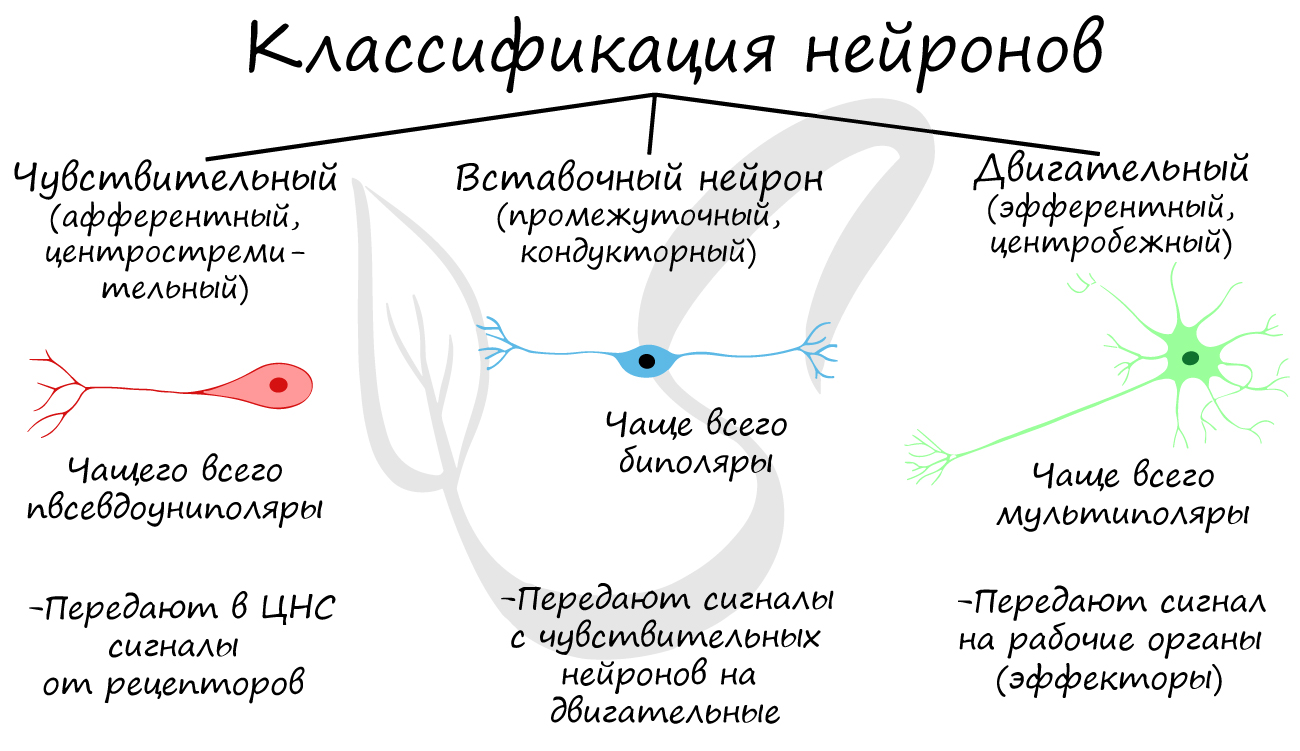

Нейроны различаются по своему строению и выполняемым функциям.

Рис. (4). Виды нейронов

По выполняемым функциям выделяют три типа нейронов.

Чувствительные (сенсорные) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные (моторные) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Скопление нейронов в головном или спинном мозге называют ядром.

Рис. (5). Типы нейронов и синапсы

Связь между органами и центральной нервной системой осуществляется через нервы.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Рис. (6). Нерв

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Нервы бывают чувствительные, двигательные и смешанные.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

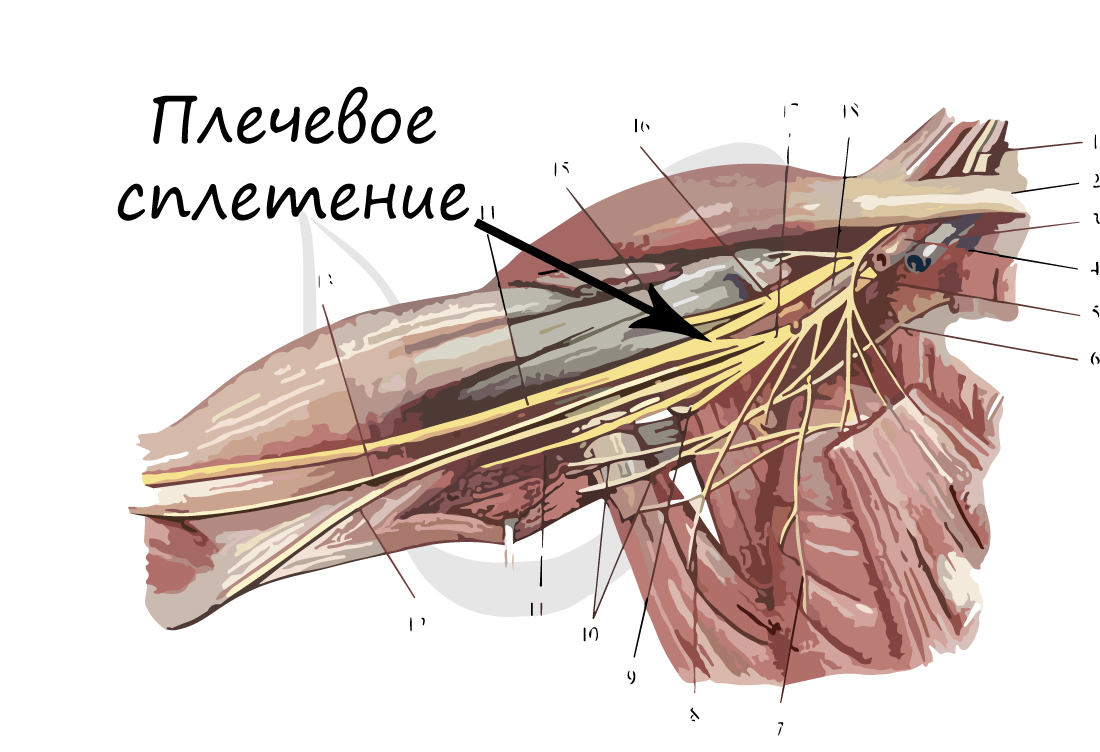

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Наиболее известное солнечное сплетение находится в брюшной полости.

Источники:

Рис. 1. Нервная ткань https://image.shutterstock.com/image-photo/mammalian-nervous-tissue-under-microscope-600w-74170234.jpg

Рис. 2. Строение нейрона https://image.shutterstock.com/image-vector/education-chart-biology-nerve-cell-600w-661087429.jpg

Рис. 3. Строение синапса https://image.shutterstock.com/image-illustration/gap-between-two-nerve-cells-600w-1284912691.jpg

Рис. 4. Виды нейронов https://image.shutterstock.com/image-illustration/different-kinds-neurons-scheme-structure-600w-138356969.jpg

Рис. 5. Типы нейронов и синапсы © ЯКласс

Рис. 6. Нерв https://image.shutterstock.com/image-illustration/nerve-structure-anatomy-600w-1041115012.jpg

From Wikipedia, the free encyclopedia

| White matter | |

|---|---|

Micrograph showing white matter with its characteristic fine meshwork-like appearance (left of image – lighter shade of pink) and grey matter, with the characteristic neuronal cell bodies (right of image – dark shade of pink). HPS stain. |

|

Human brain right dissected lateral view, showing grey matter (the darker outer parts), and white matter (the inner and prominently whiter parts). |

|

| Details | |

| Location | Central nervous system |

| Identifiers | |

| Latin | substantia alba |

| MeSH | D066127 |

| TA98 | A14.1.00.009 A14.1.02.024 A14.1.02.201 A14.1.04.101 A14.1.05.102 A14.1.05.302 A14.1.06.201 |

| TA2 | 5366 |

| FMA | 83929 |

| Anatomical terminology

[edit on Wikidata] |

White matter refers to areas of the central nervous system (CNS) that are mainly made up of myelinated axons, also called tracts.[1] Long thought to be passive tissue, white matter affects learning and brain functions, modulating the distribution of action potentials, acting as a relay and coordinating communication between different brain regions.[2]

White matter is named for its relatively light appearance resulting from the lipid content of myelin. However, the tissue of the freshly cut brain appears pinkish-white to the naked eye because myelin is composed largely of lipid tissue veined with capillaries. Its white color in prepared specimens is due to its usual preservation in formaldehyde.

Structure[edit]

White matter[edit]

White matter is composed of bundles, which connect various grey matter areas (the locations of nerve cell bodies) of the brain to each other, and carry nerve impulses between neurons. Myelin acts as an insulator, which allows electrical signals to jump, rather than coursing through the axon, increasing the speed of transmission of all nerve signals.[3]

The total number of long range fibers within a cerebral hemisphere is 2% of the total number of cortico-cortical fibers (across cortical areas) and is roughly the same number as those that communicate between the two hemispheres in the brain’s largest white tissue structure, the corpus callosum.[4] Schüz and Braitenberg note «As a rough rule, the number of fibres of a certain range of lengths is inversely proportional to their length.»[4]

The proportion of blood vessels in the white matter in nonelderly adults is 1.7–3.6%.[5]

Grey matter[edit]

The other main component of the brain is grey matter (actually pinkish tan due to blood capillaries), which is composed of neurons. The substantia nigra is a third colored component found in the brain that appears darker due to higher levels of melanin in dopaminergic neurons than its nearby areas. Note that white matter can sometimes appear darker than grey matter on a microscope slide because of the type of stain used. Cerebral- and spinal white matter do not contain dendrites, neural cell bodies, or shorter axons,[citation needed] which can only be found in grey matter.

Location[edit]

White matter forms the bulk of the deep parts of the brain and the superficial parts of the spinal cord. Aggregates of grey matter such as the basal ganglia (caudate nucleus, putamen, globus pallidus, substantia nigra, subthalamic nucleus, nucleus accumbens) and brainstem nuclei (red nucleus, cranial nerve nuclei) are spread within the cerebral white matter.

The cerebellum is structured in a similar manner as the cerebrum, with a superficial mantle of cerebellar cortex, deep cerebellar white matter (called the «arbor vitae») and aggregates of grey matter surrounded by deep cerebellar white matter (dentate nucleus, globose nucleus, emboliform nucleus, and fastigial nucleus). The fluid-filled cerebral ventricles (lateral ventricles, third ventricle, cerebral aqueduct, fourth ventricle) are also located deep within the cerebral white matter.

Myelinated axon length[edit]

Men have more white matter than women both in volume and in length of myelinated axons. At the age of 20, the total length of myelinated fibers in men is 176,000 km while that of a woman is 149,000 km.[6] There is a decline in total length with age of about 10% each decade such that a man at 80 years of age has 97,200 km and a female 82,000 km.[6] Most of this reduction is due to the loss of thinner fibers. However, this study only included 36 participants.[6]

Function[edit]

White matter is the tissue through which messages pass between different areas of grey matter within the central nervous system. The white matter is white because of the fatty substance (myelin) that surrounds the nerve fibers (axons). This myelin is found in almost all long nerve fibers, and acts as an electrical insulation. This is important because it allows the messages to pass quickly from place to place.

Unlike grey matter, which peaks in development in a person’s twenties, the white matter continues to develop, and peaks in middle age.[7]

Research[edit]

Multiple sclerosis (MS) is the most common of the inflammatory demyelinating diseases of the central nervous system which affect white matter. In MS lesions, the myelin sheath around the axons is deteriorated by inflammation.[8] Alcohol use disorders are associated with a decrease in white matter volume.[9]

Amyloid plaques in white matter may be associated with Alzheimer’s disease and other neurodegenerative diseases.[10] Other changes that commonly occur with age include the development of leukoaraiosis, which is a rarefaction of the white matter that can be correlated with a variety of conditions, including loss of myelin pallor, axonal loss, and diminished restrictive function of the blood–brain barrier.[11]

There is also evidence that substance abuse may damage white matter microstucture, though prolonged abstinence may in certain cases may reverse such white matter changes.[12]

White matter lesions on magnetic resonance imaging are linked to several adverse outcomes, such as cognitive impairment and depression.[13] White matter hyperintensity are more than often present with vascular dementia, particularly among small vessel/subcortical subtypes of vascular dementia.[14]

Volume[edit]

Smaller volumes (in terms of group averages) of white matter might be associated with larger deficits in attention, declarative memory, executive functions, intelligence, and academic achievement.[15][16] However, volume change is continuous throughout one’s lifetime due to neuroplasticity, and is a contributing factor rather than determinant factor of certain functional deficits due to compensating effects in other brain regions.[16] The integrity of white matter declines due to aging.[17] Nonetheless, regular aerobic exercise appears to either postpone the aging effect or in turn enhance the white matter integrity in the long run.[17] Changes in white matter volume due to inflammation or injury may be a factor in the severity of obstructive sleep apnea.[18][19]

Imaging[edit]

The study of white matter has been advanced with the neuroimaging technique called diffusion tensor imaging where magnetic resonance imaging (MRI) brain scanners are used. As of 2007, more than 700 publications have been published on the subject.[20]

A 2009 paper by Jan Scholz and colleagues[21] used diffusion tensor imaging (DTI) to demonstrate changes in white matter volume as a result of learning a new motor task (e.g. juggling). The study is important as the first paper to correlate motor learning with white matter changes. Previously, many researchers had considered this type of learning to be exclusively mediated by dendrites, which are not present in white matter. The authors suggest that electrical activity in axons may regulate myelination in axons. Or, gross changes in the diameter or packing density of the axon might cause the change.[22][self-published source?] A more recent DTI study by Sampaio-Baptista and colleagues reported changes in white matter with motor learning along with increases in myelination.[23]

See also[edit]

- White matter dissection

- Ventriculomegaly

- Vascular dementia

- Vanishing white matter disease

- Brain atrophy

References[edit]

- ^ Blumenfeld, Hal (2010). Neuroanatomy through clinical cases (2nd ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. p. 21. ISBN 978-0878936137.

Areas of the CNS made up mainly of myelinated axons are called white matter.

- ^ Douglas Fields, R. (2008). «White Matter Matters». Scientific American. 298 (3): 54–61. Bibcode:2008SciAm.298c..54D. doi:10.1038/scientificamerican0308-54.

- ^ Klein, S.B., & Thorne, B.M. Biological Psychology. Worth Publishers: New York. 2007.[ISBN missing][page needed]

- ^ a b Schüz, Almut; Braitenberg, Valentino (2002). «The human cortical white matter: Quantitative aspects of cortico-cortical long-range connectivity». In Schüz, Almut; Braitenberg, Valentino (eds.). Cortical Areas: Unity and Diversity, Conceptual Advances in Brain Research. Taylor and Francis. pp. 377–386. ISBN 978-0-415-27723-5.

- ^ Leenders, K. L.; Perani, D.; Lammertsma, A. A.; Heather, J. D.; Buckingham, P.; Jones, T.; Healy, M. J. R.; Gibbs, J. M.; Wise, R. J. S.; Hatazawa, J.; Herold, S.; Beaney, R. P.; Brooks, D. J.; Spinks, T.; Rhodes, C.; Frackowiak, R. S. J. (1990). «Cerebral Blood Flow, Blood Volume and Oxygen Utilization». Brain. 113: 27–47. doi:10.1093/brain/113.1.27. PMID 2302536.

- ^ a b c Marner, Lisbeth; Nyengaard, Jens R.; Tang, Yong; Pakkenberg, Bente (2003). «Marked loss of myelinated nerve fibers in the human brain with age». The Journal of Comparative Neurology. 462 (2): 144–152. doi:10.1002/cne.10714. PMID 12794739. S2CID 35293796.

- ^ Sowell, Elizabeth R.; Peterson, Bradley S.; Thompson, Paul M.; Welcome, Suzanne E.; Henkenius, Amy L.; Toga, Arthur W. (2003). «Mapping cortical change across the human life span». Nature Neuroscience. 6 (3): 309–315. doi:10.1038/nn1008. PMID 12548289. S2CID 23799692.

- ^ Höftberger, Romana; Lassmann, Hans (2018). «Inflammatory demyelinating diseases of the central nervous system». Handbook of Clinical Neurology. Vol. 145. Elsevier. pp. 263–283. doi:10.1016/b978-0-12-802395-2.00019-5. ISBN 978-0-12-802395-2. ISSN 0072-9752. PMC 7149979. PMID 28987175.

- ^ Monnig, Mollie A.; Tonigan, J. Scott; Yeo, Ronald A.; Thoma, Robert J.; McCrady, Barbara S. (2013). «White matter volume in alcohol use disorders: A meta-analysis». Addiction Biology. 18 (3): 581–592. doi:10.1111/j.1369-1600.2012.00441.x. PMC 3390447. PMID 22458455.

- ^ Roseborough, Austyn; Ramirez, Joel; Black, Sandra E.; Edwards, Jodi D. (2017). «Associations between amyloid β and white matter hyperintensities: A systematic review». Alzheimer’s & Dementia. 13 (10): 1154–1167. doi:10.1016/j.jalz.2017.01.026. ISSN 1552-5260. PMID 28322203. S2CID 35593591.

- ^ O’Sullivan, M. (2008-01-01). «Leukoaraiosis». Practical Neurology. 8 (1): 26–38. doi:10.1136/jnnp.2007.139428. ISSN 1474-7758. PMID 18230707. S2CID 219190542.

- ^ Hampton WH, Hanik I, Olson IR (2019). «[Substance Abuse and White Matter: Findings, Limitations, and Future of Diffusion Tensor Imaging Research]». Drug and Alcohol Dependence. 197 (4): 288–298. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.02.005. PMC 6440853. PMID 30875650.

Given that our the central nervous system is an intricately balanced, complex network of billions of neurons and supporting cells, some might imagine that extrinsic substances could cause irreversible brain damage. Our review paints a less gloomy picture of the substances reviewed, however. Following prolonged abstinence, abusers of alcohol (Pfefferbaum et al., 2014) or opiates (Wang et al., 2011) have white matter microstructure that is not significantly different from non-users. There was also no evidence that the white matter microstructural changes observed in longitudinal studies of cannabis, nicotine, or cocaine were completely irreparable. It is therefore possible that, at least to some degree, abstinence can reverse effects of substance abuse on white matter. The ability of white matter to «bounce back» very likely depends on the level and duration of abuse, as well as the substance being abused.

- ^ O’Brien, John T. (2014). «Clinical Significance of White Matter Changes». The American Journal of Geriatric Psychiatry. Elsevier BV. 22 (2): 133–137. doi:10.1016/j.jagp.2013.07.006. ISSN 1064-7481. PMID 24041523.

- ^ Hirono, Nobutsugu; Kitagaki, Hajime; Kazui, Hiroaki; Hashimoto, Mamoru; Mori, Etsuro (2000). «Impact of White Matter Changes on Clinical Manifestation of Alzheimer’s Disease». Stroke. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). 31 (9): 2182–2188. doi:10.1161/01.str.31.9.2182. ISSN 0039-2499. PMID 10978049.

- ^ Tasman, Allan (2015). Psychiatry (in Welsh). West Sussex, England: Wiley Blackwell. ISBN 978-1-118-84549-3. OCLC 903956524.

- ^ a b Fields, R. Douglas (2008-06-05). «White matter in learning, cognition and psychiatric disorders». Trends in Neurosciences. Elsevier BV. 31 (7): 361–370. doi:10.1016/j.tins.2008.04.001. ISSN 0166-2236. PMC 2486416. PMID 18538868.

- ^ a b Handbook of the Psychology of Aging. Elsevier. 2016. doi:10.1016/c2012-0-07221-3. ISBN 978-0-12-411469-2.

- ^ Castronovo, Vincenza; Scifo, Paola; Castellano, Antonella; Aloia, Mark S.; Iadanza, Antonella; Marelli, Sara; Cappa, Stefano F.; Strambi, Luigi Ferini; Falini, Andrea (2014-09-01). «White Matter Integrity in Obstructive Sleep Apnea before and after Treatment». Sleep. 37 (9): 1465–1475. doi:10.5665/sleep.3994. ISSN 0161-8105. PMC 4153061. PMID 25142557.

- ^ Chen, Hsiu-Ling; Lu, Cheng-Hsien; Lin, Hsin-Ching; Chen, Pei-Chin; Chou, Kun-Hsien; Lin, Wei-Ming; Tsai, Nai-Wen; Su, Yu-Jih; Friedman, Michael; Lin, Ching-Po; Lin, Wei-Che (2015-03-01). «White Matter Damage and Systemic Inflammation in Obstructive Sleep Apnea». Sleep. 38 (3): 361–370. doi:10.5665/sleep.4490. ISSN 0161-8105. PMC 4335530. PMID 25325459.

- ^ Assaf, Yaniv; Pasternak, Ofer (2007). «Diffusion Tensor Imaging (DTI)-based White Matter Mapping in Brain Research: A Review». Journal of Molecular Neuroscience. 34 (1): 51–61. doi:10.1007/s12031-007-0029-0. PMID 18157658. S2CID 3354176.

- ^ Scholz, Jan; Klein, Miriam C; Behrens, Timothy E J; Johansen-Berg, Heidi (2009). «Training induces changes in white-matter architecture». Nature Neuroscience. 12 (11): 1370–1371. doi:10.1038/nn.2412. PMC 2770457. PMID 19820707.

- ^ «White Matter Matters». Dolan DNA Learning Center. Archived from the original on 2009-11-12. Retrieved 2009-10-19.[self-published source]

- ^ Sampaio-Baptista, C.; Khrapitchev, A. A.; Foxley, S.; Schlagheck, T.; Scholz, J.; Jbabdi, S.; Deluca, G. C.; Miller, K. L.; Taylor, A.; Thomas, N.; Kleim, J.; Sibson, N. R.; Bannerman, D.; Johansen-Berg, H. (2013). «Motor Skill Learning Induces Changes in White Matter Microstructure and Myelination». Journal of Neuroscience. 33 (50): 19499–19503. doi:10.1523/JNEUROSCI.3048-13.2013. PMC 3858622. PMID 24336716.

Further reading[edit]

- Fields, R. D. (2010). «Change in the Brain’s White Matter: The role of the brain’s white matter in active learning and memory may be underestimated». Science. 330 (6005): 768–769. doi:10.1126/science.1199139. PMC 3201847. PMID 21051624.

External links[edit]

Media related to White matter at Wikimedia Commons

У нервных клеток есть два вида отростков — небольшие и чрезвычайно разветвлённые дендриты, с помощью которых нейрон собирает импульсы от других нервных клеток, и очень длинные аксоны, которые отправляют импульсы дальше. Почти все аксоны в центральной нервной системе (то есть в головном и спинном мозге) покрыты миелином — светлой субстанцией, состоящей преимущественно из липидов. Миелинизированных нервных волокон также много в периферической нервной системе, то есть в нервах, которые выходят из головного и спинного мозга и идут к другим органам.

Олигодендроцит и миелиновая оболочка. Один олигодендроцит формирует миелиновую оболочку сразу на нескольких аксонах, но на каждом из них он создаёт только один сегмент оболочки (от одного перехвата Ранвье до другого). Иллюстрация: Holly Fischer/Wikimedia Commons/CC BY 3.0.

‹

›

Миелин одновременно ускоряет электрохимические импульсы, бегущие по аксонам, и изолирует их друг от друга, не допуская «короткого замыкания» между нейронными «проводами». Чтобы понять, как миелин ускоряет импульсы, нужно вспомнить, что любой импульс в нейроне — это перегруппировка ионов между наружной и внутренней стороной клеточной мембраны. Когда на каком-то участке мембраны открываются ионные каналы, то такие же ионные потоки сразу открываются на соседнем участке мембраны, потом — на участке чуть подальше и т. д. Электрические свойства мембраны последовательно меняются вдоль нейронного отростка — это и есть бегущий импульс. Миелин окутывает аксоны не всплошную с начала и до конца. В миелиновой обмотке есть пробелы, где мембрана не покрыта миелином, — перехваты Ранвье (названные так в честь открывшего их французского физиолога Луи Антуана Ранвье). И когда импульс распространяется по аксону, то перегруппировка ионов происходит как раз на перехватах Ранвье. То есть импульс не переползает медленно между участками, которые находятся вплотную друг к другу, а скачет от одного перехвата к другому. И если в аксоне без миелина импульс бежит со скоростью 0,5—10 м/с, то в таком же аксоне, но с миелином, скорость импульса достигает 150 м/с.

Скопления аксонов, обмотанных миелином, выглядят светлее, поэтому области в мозге, где преобладают аксонные «провода», называют белым веществом. (Скопления дендритов, которые обходятся без миелина, образуют серое вещество. Поскольку дендриты намного короче аксонов, они не передают импульсы на большие расстояния и скорость для них не так важна.) Нейроны не сами вырабатывают миелин, для того есть специальные клетки — олигодендроциты в центральной нервной системе и шванновские клетки в периферических нервах. И те и другие относятся к глие, или нейроглие — так называют совокупность различных клеток нервной системы, которые обслуживают нейроны, создавая им условия для работы. В последнее время появляется всё больше данных о том, что глиальные клетки не просто обслуживают нейроны, но напрямую вмешиваются в их работу (см. статью «Иммунные ”электрики” мозга», «Наука и жизнь» № 8, 2020 г.). Задача олигодендроцитов и шванновских клеток — сделать нейронам миелиновую обмотку. Олигодендроцит или шванновская клетка выпячивают собственную мембрану и обхватывают аксон, мембрана нарастает — и в итоге вокруг аксона получается слоистый липидный рулон. Глиальная клетка остаётся живой и поддерживает целостность миелиновой обмотки на том участке аксона, за который она отвечает.

Разрушение миелиновой оболочки приводит к неврологическим симптомам различного вида и различной степени тяжести. Есть много заболеваний, связанных с утратой миелина на аксонах, и рассеянный склероз среди них — самое известное. Это одна из аутоиммунных болезней, когда иммунитет по какой-то причине атакует собственные клетки и молекулы организма. При рассеянном склерозе срабатывают разные иммунные механизмы, в которых участвуют как иммунные клетки мозга, так и иммунные клетки, вошедшие в мозг из крови. Но, так или иначе, заканчивается всё тем, что миелиновая оболочка вокруг аксонов разрушается, а иногда разрушаются и сами аксоны. В очаг болезни приходят астроциты — так называется ещё одна разновидность глиальных клеток. Их задача — поддерживать и питать нейроны, а также залечивать повреждения; именно это они и делают, стараясь зарубцевать больной участок и формируя характерную бляшку. Стоит добавить, что обычно рассеянный склероз поражает центральную нервную систему; периферические нервы страдают от него редко.

Нервная ткань — основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — клетка с одним

длинным отростком — аксоном (греч. axis — ось), и одним/несколькими короткими — дендритами (греч. dendros — дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона — всегда дендрит, а длинный — всегда аксон, в корне неверно. С точки

зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит — отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон — отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio — принятие) — способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем — к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам — нейрону или эффекторному органу

В физиологии эффекторным (от лат. efferes — выносящий) органом часто называют исполнительный орган или орган-мишень воздействия (мышцы, железы). Орган-эффектор выполняет те или иные «приказы» ЦНС (центральной нервной системы) или эндокринных желёз

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему

мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

Миелиновая оболочка

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые — образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного

импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и,

когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта

болезнь — рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов — а значит,

происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов — перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto — скачу, прыгаю).

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

Вы уже убедились, насколько значимы нейроны, их высокая специализация приводит к возникновению особого окружения — нейроглии.

Нейроглия (глиальные клетки, глиоциты) — вспомогательная часть нервной системы, которая выполняет ряд важных функций:

- Опорная — поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio — возрождение) — в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe — питание) — с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная — леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная — изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость — ликвор (от лат. liquor — жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной

системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии — шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо

заметны перехваты Ранвье — участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

Классификация нейронов

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие — они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных

волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные — они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными

нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

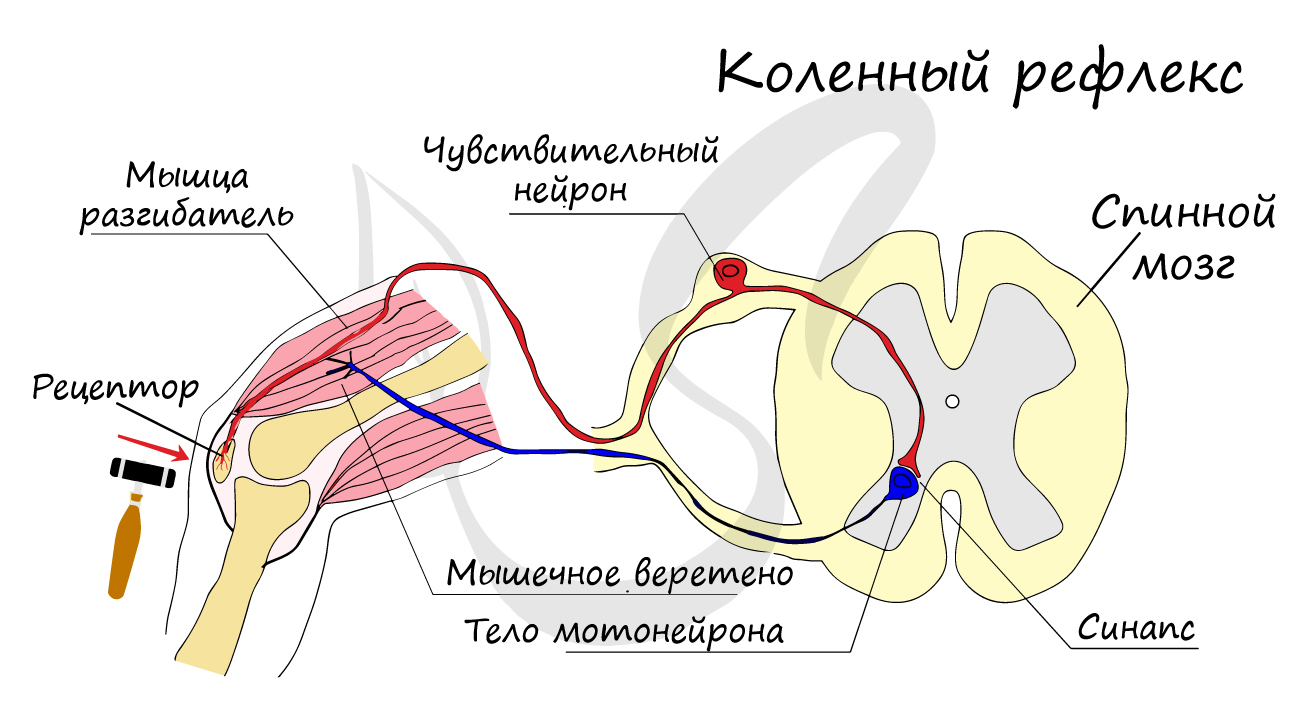

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны — они передают нервный импульс (возбуждение) на

эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов — коленный рефлекс (однако вставочного нейрона

на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

Синапс

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин — синапс (греч. sýnapsis — соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между

нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс «преобразуется» в химический: происходит выброс особых

веществ — нейромедиаторов (наиболее известный — ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с

нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают

сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс)

передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется

химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими

историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с

одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам,

в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой.

В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления

называют нервным узлом — или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных —

плечевое сплетение.

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения

чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом

движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет

невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

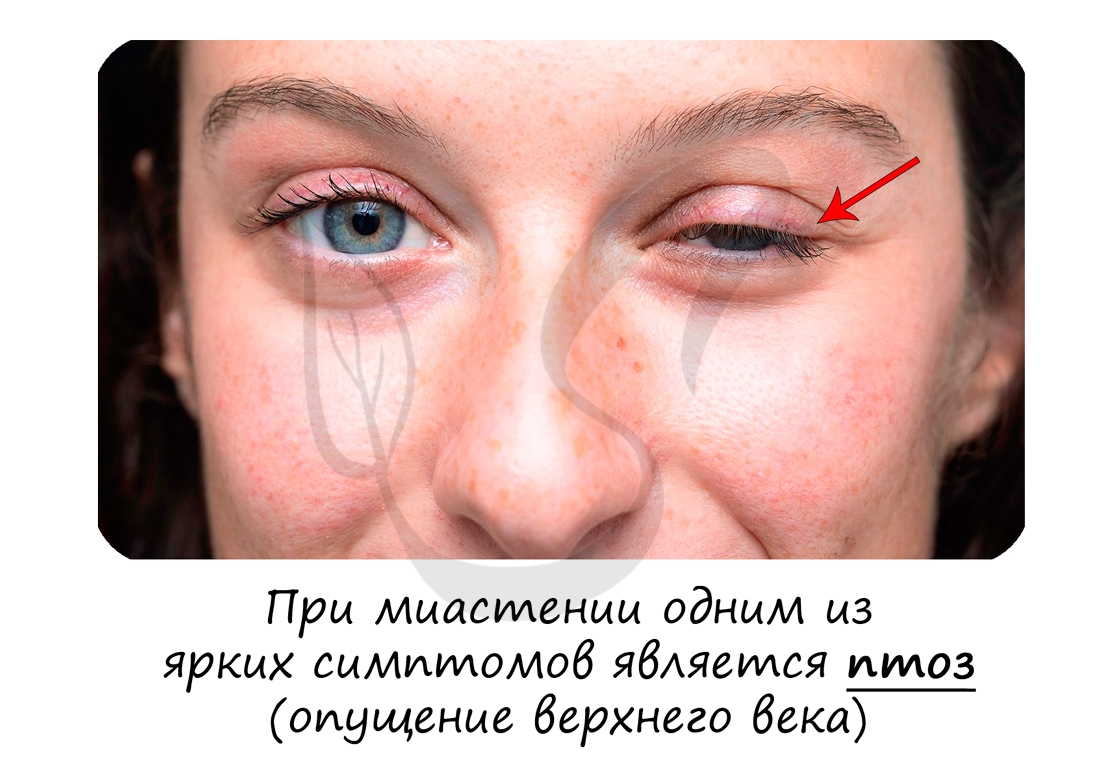

Существует тяжелое мышечное заболеванием — миастения (от др.-греч. μῦς — «мышца» и ἀσθένεια — «бессилие, слабость»), при

котором собственные антитела разрушают мотонейроны (двигательные нейроны).

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее,

становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом — опущение верхнего века.

Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Области миелинизированных аксонов в головном мозге

| Белое вещество | |

|---|---|

Микрофотография, показывающая белое вещество с его характерной мелкой сеткой -подобный внешний вид (слева от изображения — более светлый оттенок розового) и серое вещество с характерными телами нейронных клеток (справа от изображения — темный оттенок розового). Окраска HPS. Микрофотография, показывающая белое вещество с его характерной мелкой сеткой -подобный внешний вид (слева от изображения — более светлый оттенок розового) и серое вещество с характерными телами нейронных клеток (справа от изображения — темный оттенок розового). Окраска HPS. |

|

Вид справа в разрезе сбоку мозга человека, на котором видно серое вещество (более темные внешние части) и белое вещество (внутренние и заметно более белые части). Вид справа в разрезе сбоку мозга человека, на котором видно серое вещество (более темные внешние части) и белое вещество (внутренние и заметно более белые части). |

|

| Подробности | |

| Местоположение | Центральная нервная система система |

| Идентификаторы | |

| Латинский | субстанция alba |

| MeSH | D066127 |

| TA98 | A14.1.00.009. A14.1.02.024. A14.1.02.201. A14.1.04.101. A14.1.05.102. A14.1.05.302. A14.1.06.201 |

| TA2 | 5366 |

| FMA | 83929 |

| Анатомическая терминология [редактирование Викиданных ] |

Белое вещество относится к областям центральной нервной системы (ЦНС), которые в основном состоят из миелинизированных аксонов, также называемых трактов. Белое вещество, которое долгое время считалось пассивной тканью, влияет на обучение и функции мозга, модулирование распределения потенциалов действия, действие реле и координация связи между различными областями мозга.

Белый матовый r назван в честь его относительно светлого внешнего вида, обусловленного содержанием липидов в миелине. Однако ткань только что разрезанного мозга невооруженным глазом кажется розовато-белой, потому что миелин состоит в основном из липидной ткани, пронизанной капиллярами. Его белый цвет в подготовленных образцах обусловлен его обычной сохранностью в формальдегиде.

Содержание

- 1 Структура

- 1.1 Белое вещество

- 1.2 Серое вещество

- 1.3 Местоположение

- 1.4 Длина миелинизированного аксона

- 2 Функция

- 3 Исследования

- 3.1 Объем

- 4 Визуализация

- 5 См. Также

- 6 Ссылки

- 7 Внешние ссылки

Структура

Белое вещество

Белое вещество состоит из пучков, которые соединяют различные области серого вещества (расположения тел нервных клеток) мозга друг с другом и переносят нервные импульсы между нейроны. Миелин действует как изолятор, который позволяет электрическим сигналам прыгать, а не проходить через аксон, увеличивая скорость передачи всех нервных сигналов.

Общее количество волокон дальнего действия в пределах Полушарие головного мозга составляет 2% от общего количества корково-корковых волокон (через корковые области) и примерно такое же количество, как и тех, которые связываются между двумя полушариями в самой большой структуре белой ткани мозга, мозолистое тело. Шюц и Брайтенберг отмечают: «Как правило, количество волокон определенного диапазона длин обратно пропорционально их длине».

Белое вещество у людей неполного возраста составляет 1,7–3,6% кровь.

Серое вещество

Другой основной компонент мозга — серое вещество (на самом деле розовато-коричневый из-за кровеносных капилляров), которое состоит из нейронов. черная субстанция представляет собой компонент третьего цвета, обнаруженный в головном мозге, который кажется более темным из-за более высоких уровней меланина в дофаминергических нейронах, чем в его соседних областях. Обратите внимание, что белое вещество иногда может казаться темнее серого вещества на предметном стекле микроскопа из-за типа используемого пятна. Церебральное и белое вещество спинного мозга не содержат дендритов, тел нервных клеток или более коротких аксонов, которые можно найти только в сером веществе.

Местоположение

Белое вещество образует основную часть глубоких отделов головного мозга и поверхностных участков спинного мозга. Агрегаты серого вещества, такие как базальные ганглии (хвостатое ядро , скорлупа, бледный шар, черная субстанция, субталамическое ядро , прилежащее ядро ) и ядра ствола мозга (красное ядро , ядра черепных нервов ) в белом веществе головного мозга.

мозжечок устроен так же, как и головной мозг, с поверхностной мантией коры мозжечка, глубоким белым веществом мозжечка (называемым «arbor vitae ») и агрегаты серого вещества, окруженные глубоким белым веществом мозжечка (зубчатое ядро , шаровидное ядро , эмболиформное ядро и фастигиальное ядро ). Заполненные жидкостью желудочки головного мозга (боковые желудочки, третий желудочек, церебральный водопровод, четвертый желудочек ) также расположены глубоко внутри головного мозга. белое вещество.

Длина миелинизированного аксона

У мужчин больше белого вещества, чем у женщин, как по объему, так и по длине миелинизированных аксонов. В возрасте 20 лет общая длина миелинизированных волокон у мужчин составляет 176 000 км, а у женщин — 149 000 км. Общая длина уменьшается с возрастом примерно на 10% каждое десятилетие, так что 80-летний мужчина имеет 97 200 км, а женщина 82 000 км. Большая часть этого сокращения происходит из-за потери более тонких волокон.

Функция

Белое вещество — это ткань, через которую сообщения проходят между различными областями серого вещества в центральной нервной системе. Белое вещество имеет белый цвет из-за жирового вещества (миелина), окружающего нервные волокна (аксоны). Этот миелин содержится почти во всех длинных нервных волокнах и действует как электрическая изоляция. Это важно, поскольку позволяет сообщениям быстро переходить с места на место.

В отличие от серого вещества, пик развития которого приходится на двадцатилетний возраст, белое вещество продолжает развиваться и достигает пика в среднем возрасте.

Исследования

Рассеянный склероз (MS) является наиболее распространенным из воспалительных демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы, поражающих белое вещество. В очагах рассеянного склероза миелиновая оболочка вокруг аксонов ухудшается из-за воспаления. Расстройства, связанные с употреблением алкоголя, связаны с уменьшением белого вещества

Амилоидные бляшки в белом веществе могут быть связаны с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. Другие изменения, которые обычно происходят с возрастом, включают развитие лейкоареоза, который представляет собой разрежение белого вещества, которое может быть коррелировано с различными состояниями, включая потерю миелиновой бледности, потерю аксонов и снижение ограничительной функции. гематоэнцефалический барьер.

поражения белого вещества на магнитно-резонансной томографии связаны с несколькими неблагоприятными исходами, такими как когнитивные нарушения и депрессия. Гиперинтенсивность белого вещества чаще встречается при сосудистой деменции, особенно среди малых сосудов / подкорковых подтипов сосудистой деменции.

Объем

Меньшие объемы (в средние значения по группе) белого вещества могут быть связаны с большим дефицитом внимания, декларативной памяти, исполнительных функций, интеллекта и академическая успеваемость. Однако изменение объема происходит непрерывно на протяжении всей жизни человека из-за нейропластичности и является скорее сопутствующим фактором, чем определяющим фактором определенных функциональных нарушений из-за компенсирующих эффектов в других областях мозга. Целостность белого вещества снижается из-за старения. Тем не менее, регулярные аэробные упражнения, по-видимому, либо отсрочивают эффект старения, либо, в свою очередь, улучшают целостность белого вещества в долгосрочной перспективе. Изменения объема белого вещества из-за воспаления или травмы могут быть фактором тяжести обструктивного апноэ во сне.

Визуализация

Исследование белого вещества было продвинуто с помощью нейровизуализации метод, называемый диффузионно-тензорной визуализацией, где используются магнитно-резонансные томографы (МРТ) мозга. По состоянию на 2007 год по этой теме было опубликовано более 700 публикаций.

В статье 2009 года Яна Шольца и его коллег использовалась визуализация тензора диффузии (DTI), чтобы продемонстрировать изменения в объеме белого вещества в результате изучения нового двигательная задача (например, жонглирование). Это исследование важно как первая статья, которая связывает моторное обучение с изменениями белого вещества. Ранее многие исследователи считали, что этот тип обучения опосредуется исключительно дендритами, которых нет в белом веществе. Авторы предполагают, что электрическая активность аксонов может регулировать миелинизацию аксонов. Или же это изменение могут вызвать грубые изменения диаметра или плотности упаковки аксона. В более позднем исследовании DTI, проведенном Sampaio-Baptista и его коллегами, сообщалось об изменениях в белом веществе в результате моторного обучения наряду с увеличением миелинизации.

См. Также

- Рассечение белого вещества

- Вентрикуломегалия

- Сосудистая деменция

- Исчезающая болезнь белого вещества

- Атрофия головного мозга

Ссылки

Внешние ссылки

| На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Белым веществом . |

- Изменения в белом веществе мозга: роль белого вещества мозга в активном обучении и памяти может быть недооценена, Р. Дуглас Филдс, Science, 2011

Весь обмен информацией , поступающей или выходящей из кортекса ( коры полушарий мозга) или связывающая регионы ( поля , части) кортекса между собой проходит через субкортикальное белое вещество, которое содержит ассоциативные, комиссуральные и проекционные волокна.

С помощью ассоциативных волокон осуществляются связи коры одного полушария с корой другого. Это могут быть короткие ассоциативные волокна соединяющие соседние извилины или длинные ассоциативные фибры , которые соединяют более удаленные регионы кортекса. Примером значимых связей с помощью ассоциативных волокон являются связи внутренней части поясной извилины с парагиппокампальной извилиной , нижним лонгитудинальным фасцикулом ( фасцикулярные волокна) или височно — затылочные связи. Комиссуральные волокна проходят в мозолистом теле, а проекционные волокна — во внутренней капсуле. Повреждение мозолистого тела ( corpus callosum ) в результате хирургической операции или обусловленное спонтанными патологическими процессами , нарушают связь одной гемисферы с другой. Примерно у 80% пациентов с выраженным генерализованным судорожным синдромом , уменьшается количество судорожных приступов или они исчезают совсем после секции передней части мозолистого тела, в основном валика мозолистого тела. Спонтанное повреждение мозолистого тела может быть вследствие сосудистого инфаркта, опухоли , напримре, олигодендроглиомы , некроза или демиелинизации ( болезнь Marchiafava — Bignami ). Небольшие комиссуральные связи имеют место в передней комиссуре и гиппокампальной комиссуре. Передняя комиссура соединяет хвостатое ядро с ростральной частью мозолистого тела , но ростральная часть является главной составляющей форникса. Эти связи осуществляют взаимодействие фронтальной и височной долей мозга. Гиппокампальная комиссура представляет из себя волокна, которые направляются от гиппокампальной формации через среднюю линию и затем нижнюю часть валика мозолистого тела. Каудальная часть связывается с диэнцефалоном ( диэнцефальный мозг) посредством задней комиссуры и ножки шишковидного тела. Эти волокна направляются через среднюю линию к основанию шишковидной железы и задней части церебрального водопровода.

Проекционные волокна гемисфер включают в себя аксоны , которые выходят из телеэнцефалона и проецируются на церебральный кортекс ( кортикопетальные) и аксонов, распространяющихся ль клеток церебрального кортекса на нижнюю часть ствола ( кортикофугальные ). Примером первых проекционных волокон могут быть волокна проецирующие аксоны от зрительного бугра к коре ( таламокортикальные фибры — таламокортикальный тракт) , примером, вторых проекционных волокон могут быть фибры кортикоспинального , кортикопонтинного и кортикоталамического трактов . Проекционные волокна формируются в большие пучки , которые образуют так называемую внутреннюю капсулу, связывающую структурно диэнцефальный мозг с базальными ядрами.

Категория сообщения в блог: