Нервная система выполняет ряд важных функций:

- обеспечивает связь организма с окружающим миром;

- управляет работой всех органов;

- координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.

Нервная ткань

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью. Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

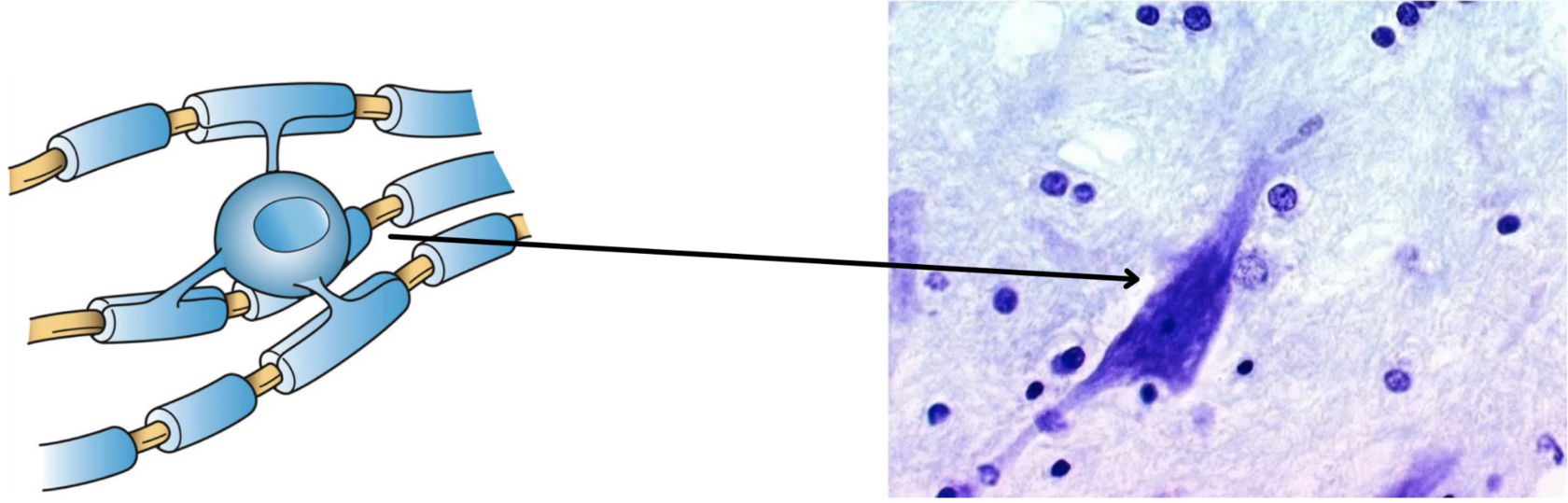

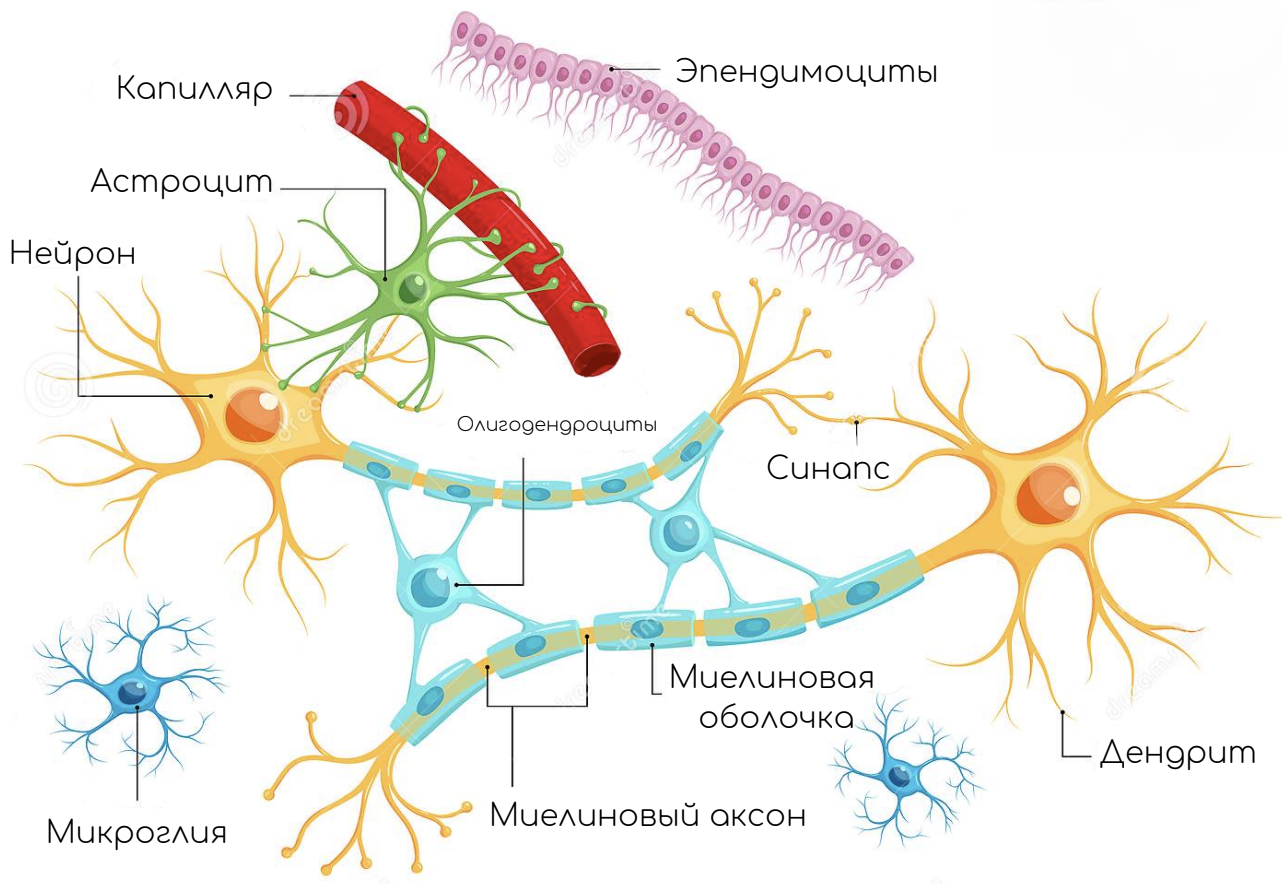

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

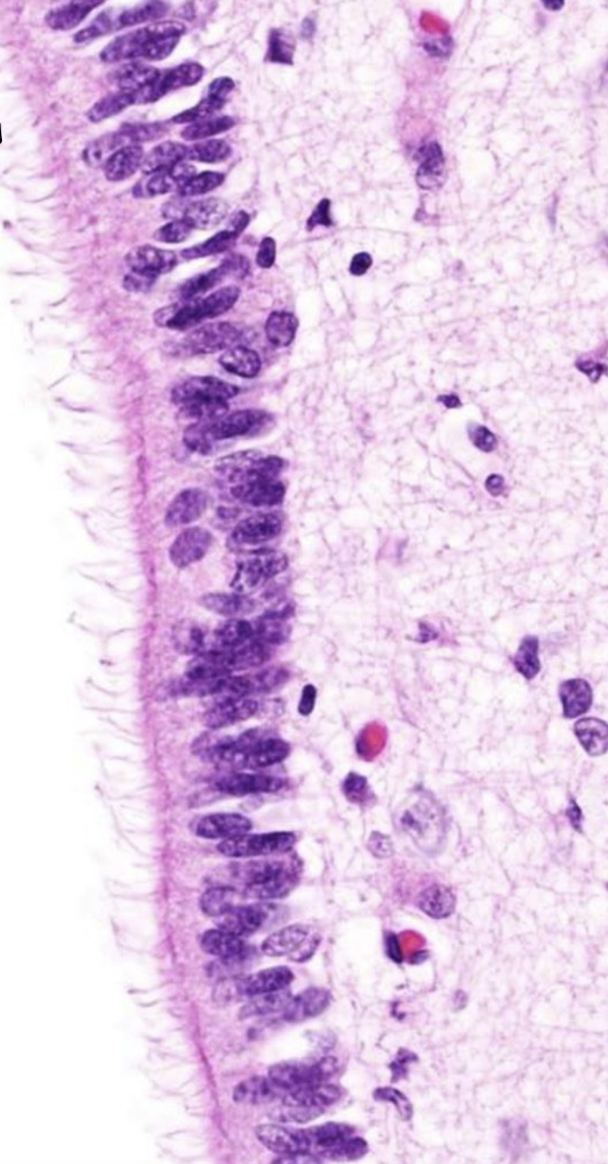

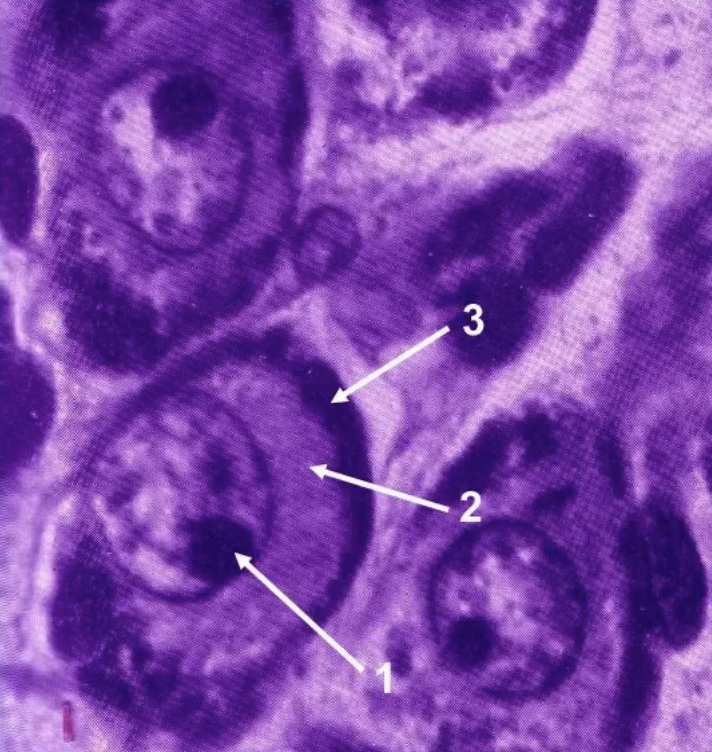

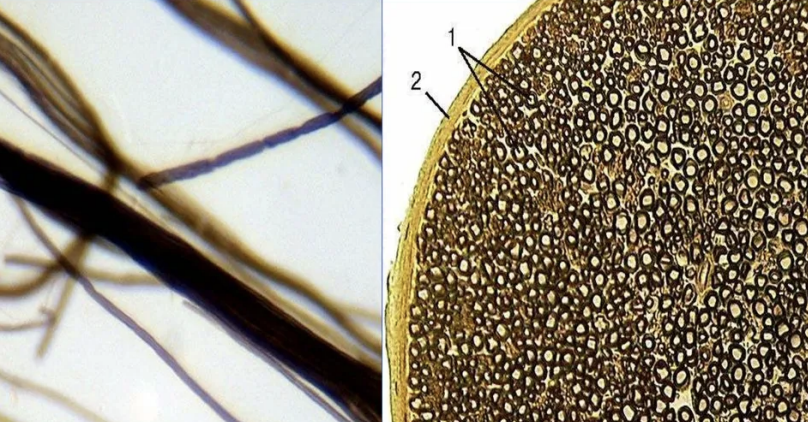

Рис. (1). Нервная ткань

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

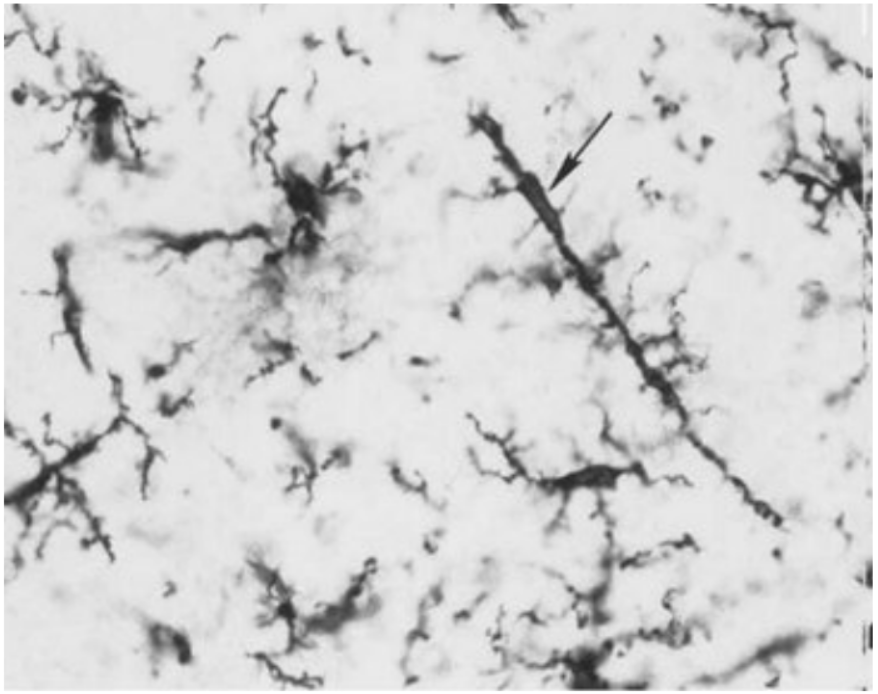

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

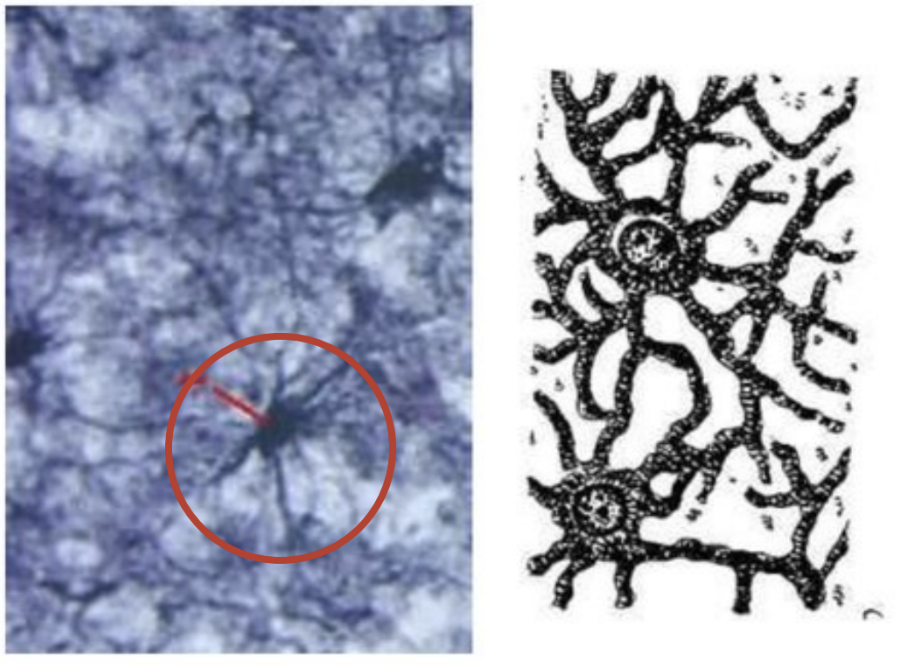

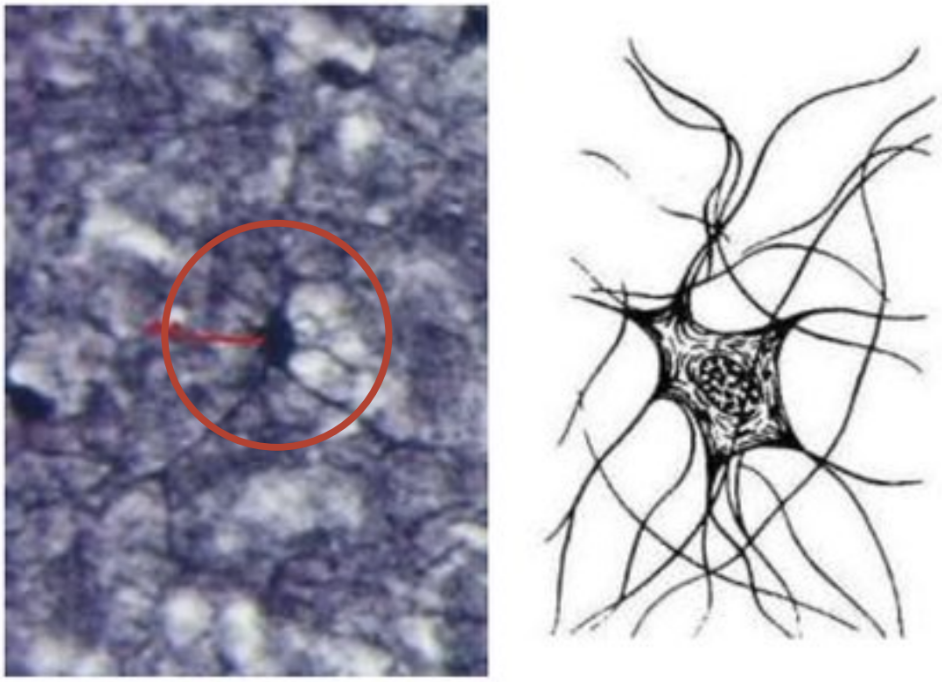

Рис. (2). Строение нейрона

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

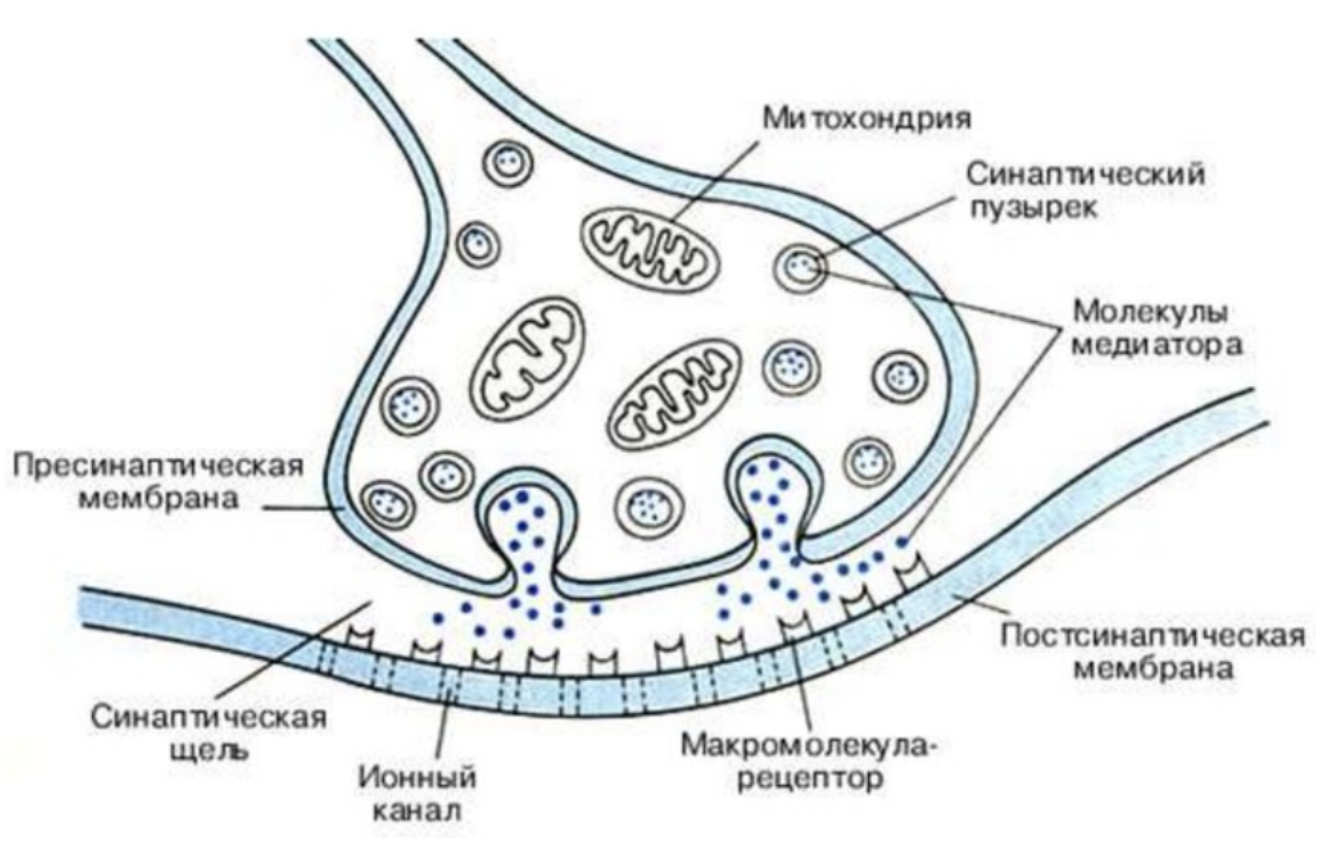

Передача нервных импульсов с одной клетки на другую происходит в синапсах.

Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой рабочего органа.

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

Рис. (3). Строение синапса

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

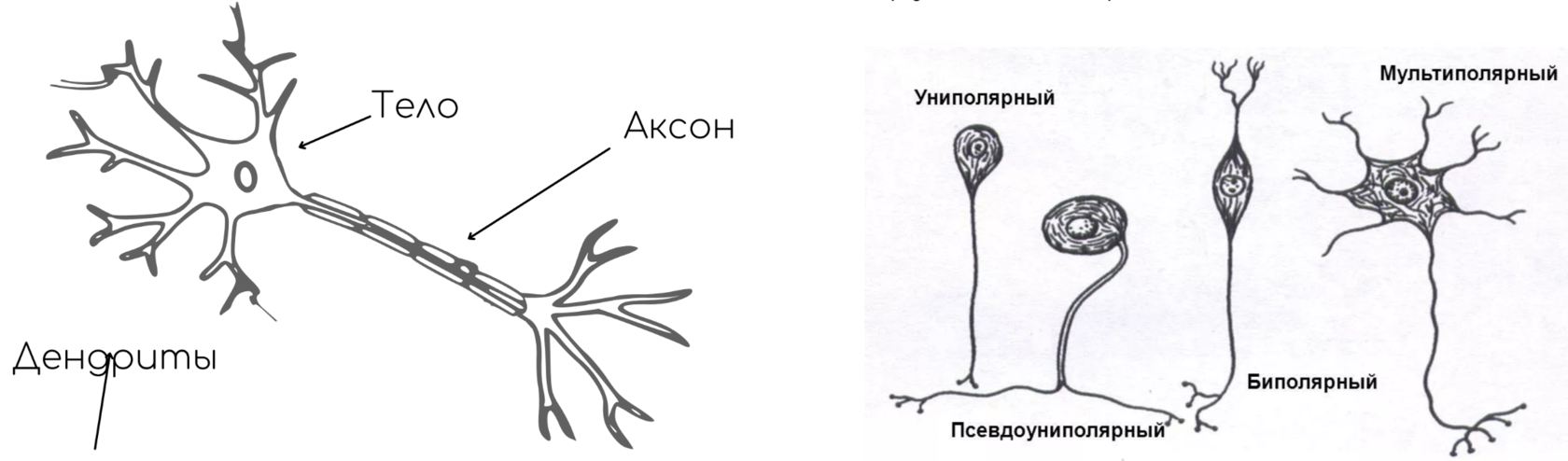

Нейроны различаются по своему строению и выполняемым функциям.

Рис. (4). Виды нейронов

По выполняемым функциям выделяют три типа нейронов.

Чувствительные (сенсорные) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные (моторные) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Скопление нейронов в головном или спинном мозге называют ядром.

Рис. (5). Типы нейронов и синапсы

Связь между органами и центральной нервной системой осуществляется через нервы.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Рис. (6). Нерв

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Нервы бывают чувствительные, двигательные и смешанные.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Наиболее известное солнечное сплетение находится в брюшной полости.

Источники:

Рис. 1. Нервная ткань https://image.shutterstock.com/image-photo/mammalian-nervous-tissue-under-microscope-600w-74170234.jpg

Рис. 2. Строение нейрона https://image.shutterstock.com/image-vector/education-chart-biology-nerve-cell-600w-661087429.jpg

Рис. 3. Строение синапса https://image.shutterstock.com/image-illustration/gap-between-two-nerve-cells-600w-1284912691.jpg

Рис. 4. Виды нейронов https://image.shutterstock.com/image-illustration/different-kinds-neurons-scheme-structure-600w-138356969.jpg

Рис. 5. Типы нейронов и синапсы © ЯКласс

Рис. 6. Нерв https://image.shutterstock.com/image-illustration/nerve-structure-anatomy-600w-1041115012.jpg

Головному мозгу подвластны сложнейшие операции и задачи.

С помощью органов чувств головной мозг может понять происходящее вокруг и принять решение к какому-либо действию.

Основой формой деятельности нервной системы является рефлекс.

Рефлекс— это ответная реакция организма на раздражение (внешнее или внутреннее), происходящая при участии центральной нервной системы (ЦНС).

Головной мозг не всегда принимает участие в осуществлении рефлекса. Например, ходим мы автоматически и не обдумываем каждый свой шаг, в этом нам помогает работа спинного мозга, так как большинство нервов, активизирующих мышцы тела, идут от спинного мозга.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Спинной и головной мозг относятся к центральной нервной системе (ЦНС). Они состоят из множества нервных клеток (нейронов и нейроглии), которые, в свою очередь, образуют нервную ткань, а из нее формируется серое и белое вещество.

Серое вещество мозга- это скопление тел нейронов и дендритов.

Белое вещество мозга образованно аксонами (нервными волокнами), покрытыми миелиновой оболочкой, которая и придает белый цвет.

У головного мозга серое вещество образует кору больших полушарий, находится на периферии.

Белое вещество находится в центральной части головного мозга.

В головном мозге различают следующие отделы:

- продолговатый мозг

- задний мозг (мост и мозжечок)

- средний мозг

- промежуточный мозг, образованный таламусом, эпиталамусом, гипоталамусом

- конечный мозг (большие полушария, покрытые корой)

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Также весь мозг обычно подразделяют на три большие части:

- ствол мозга

- мозжечок

- передний мозг — состоит из больших полушарий (конечный мозг) и промежуточного мозга

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Ствол мозга

Состав:

- продолговатый мозг

- мост

- средний мозг

Функции ствола мозга:

- рефлекторная

- проводниковая- через этот отдел проходят восходящие и нисходящие нервные пути ЦНС

- ассоциативная- обеспечивает взаимодействие спинного мозга, ствола и больших полушарий головного мозга.

1. Продолговатый мозг (входит в состав ствола мозга).

Именно он непосредственно переходит в спинной мозг.

В продолговатом мозге находятся тела нейронов, отростки которых образуют блуждающий нерв.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Функции продолговатого мозга:

- участвует в реализации вегетативных (слюноотделение), вкусовых, слуховых, вестибулярных рефлексов

- регуляция дыхания, глотания, потоотделения, сердечной деятельности, работы сосудов

- координация движений, позные рефлексы

- центры защитных рефлексов (чихания, кашля, рвоты)

2. Мост (варолиев мост), входит в состав ствола мозга.

Находится над продолговатым мозгом.

Здесь располагаются нервные волокна, по которым нервные импульсы идут вверх — в кору больших полушарий и вниз — к спинному мозгу.

Здесь находятся центры, связанные с мимикой и жевательными функциями и центры сознательного контроля за движениями тела.

3. Средний мозг (входит в состав ствола мозга).

Средний мозг соединяет задний мозг с промежуточным. На его поверхности находятся четыре бугорка — четверохолмие:

- 2 зрительных холмика- центры первичной обработки зрительной информации, их нейроны реагирую на быстро передвигающиеся объекты

- 2 слуховых холмика- центры ориентировочных рефлексов на звуковые раздражители

В среднем мозге расположены важнейшие двигательные центры, которые совместно с мозжечком участвуют в поддержании тонуса мышц и координации позы тела.

Мозжечок— отдельная структура наряду со стволом мозга и передним мозгом.

Строение мозжечка чем-то напоминает строение всего мозга, откуда и появилось его название.

Мозжечок состоит из двух полушарий и червя, который соединяет полушария между собой.

Внутри мозжечка расположено белое вещество, покрытое корой из серого вещества.

Поверхность мозжечка образует борозды.

На фотографии мы видим срединный разрез мозжечка через червь:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Функции мозжечка:

- регуляция позы тела и поддержание мышечного тонуса

- координация медленных произвольных движений с позой всего тела

- обеспечение точности быстрых произвольных движений

У человека с поврежденным мозжечком наблюдается дрожание рук и ног, нарушение точности движений, речь невнятная, человек не может стоять с закрытыми глазами и множество других двигательных нарушений.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Передний мозг

Состав

- промежуточный мозг

- большие полушария головного мозга

Промежуточный мозг (входит в состав переднего мозга)

Промежуточный мозг состоит из четырех частей:

- верхняя часть- таламус- зрительные бугры

- нижняя часть- гипоталамус- подбугорная часть

- надбугорная область- эпиталамус с эпифизом (шишковидная железа)- (это эндокринная железа, функционально связанная с гипофизом и надпочечниками)

- гипофиз- нижний мозговой придаток, расположенный в нижней части гипоталамуса

1. Таламус (Передний мозг- Промежуточный мозг- Таламус, верхняя часть)

Нейроны таламуса образуют 40 ядер, которые отвечают за первичную обработку всех видов информации, кроме обонятельной, поступающей через органы чувств.

В скоплениях нейронов таламуса информация частично обрабатывается и

поступает в кору больших полушарий.

Таламус является высшим центром болевой чувствительности, именно здесь формируется болевое ощущение.

Также таламус содержит нейроны, благодаря которым человек может оценивать течение времени- внутренние часы организма.

Повреждения таламуса приводит к потере сознания, потере активной связи организма с окружающей средой, вызвать тремор (непроизвольную дрожь конечностей в состоянии покоя).

2. Гипоталамус (Передний мозг- Промежуточный мозг- Гипоталамус, нижняя часть)

Гипоталамус- является главным подкорковым центром регуляции вегетативных функций организма, это достигается за счет выделения в кровь регуляторов, управляющих деятельностью гипофиза.

В гипоталамусе располагаются центры гомеостаза, теплорегуляции, голода и насыщения, жажды и ее удовлетворения, полового поведения, страха, ярости, регуляции цикла «бодрствование- сон».

В гипоталамусе и гипофизе образуются нейрорегуляторные пептиды- энкефалины и эндорфины, которые обладают сильнейшим обезболивающим, противошоковым и антистрессовым действием.

Повреждение гипоталамуса приводят к затруднению дыхания, нарушению терморегуляции, работы кишечника, артериального давления, сердечного ритма.

3. Гипофиз (Передний мозг- Промежуточный мозг- Гипофиз). Расположен ниже гипоталамуса.

Гипофиз является одной из важнейших эндокринных желез и находится под контролем гипоталамуса.

Гипофиз выделяет следующие гормоны:

- соматотропный гормон- регулирует рост

- гонадотропный гормон- способствует росту половых клеток, выработке молока

- тиреотропный гормон- регулирует работу щитовидной железы

- адренокортикотропный гормон- способствует усилению образования гормонов надпочечников

- интермедин- влияет на пигментацию кожи

- вазопрессин- участвует в механизмах обучения и памяти, активизирует сокращение гладких мышц сосудов, регулирует процессы терморегуляции и др.

- окситоцин- стимулирует сокращения матки, активирует выделение молока, участвует в механизмах обучения и памяти и др.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Большие полушария головного мозга (входят в состав переднего мозга).

Большие полушария называют конечным мозгом, который составляет 80 % всей массы головного мозга и покрывает сверху все остальные отделы.

Конечный мозг состоит из двух полушарий, которые соединяет мозолистое тело, обеспечивая их координированную работу.

Полушария покрыты которой, образованной серым веществом (тела нейронов), под которой располагается белое вещество (проводящие нервные пути).

Полушария делятся на левое и правое, они соединены между собой мозолистым телом, которое состоит из поперечных сплетений нервных волокон.

Кора больших полушарий самое молодое в эволюционном плане образование мозга.

Глубокими бороздами кора каждого полушария делится на доли: лобную, теменную, затылочную и височную.

Посмотрите и запомните доли коры головного мозга:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Функции долей коры головного мозга:

|

Доли коры головного мозга |

функции |

|

Затылочная доля: |

|

|

Височная доля |

|

|

Лобная доля (ассоциативная) |

|

|

Теменная доля: |

|

Складки коры полушарий называют извилинами, благодаря им сильно увеличивается площадь коры полушарий.

В извилинах находятся высшие нервные центры.

В глубине больших полушарий расположены скопления нейронов, образующих ядра лимбической системы, которая является главным эмоциональным центром мозга.

Лимбическая система в переводе с латинского означает граница, край. Это совокупность ряда структур головного мозга, расположенных на обеих сторонах таламуса, непосредственно под большими полушариями головного мозга. Окутывает верхнюю часть ствола головного мозга, будто поясом, и образует его край- лимб.

Структуры лимбической системы ответствечают за следующие функции:

- эмоциональное поведение

- побуждения к действию (мотивации)

- процессы обучения и запоминания

- инстинкты (пищевые, оборонительные, половые)

- регуляцию цикла «сон-бодрствование»

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Высшая нервная деятельность человека

Высшая нервная деятельность- это деятельность высших отделов центральной нервной системы, которая обеспечивает наиболее совершенное приспособление животных и человека к окружающей среде.

Термин «высшая нервная деятельность» впервые введён в науку И.П.Павловым.

Основная роль в осуществлении высшей нервной деятельности у высших животных и человека принадлежит коре больших полушарий.

К высшей нервной деятельности относят познание, речь, память и абстрактное мышление, сознание и др.

Мышление (интеллект)- процесс обобщённого отражения действительности с её связями, отношениями и закономерностями.

С помощью мышления познается содержание и смысл воспринимаемого.

Мышление представляет собой самую сложную форму психической деятельности человека, вершину её эволюционного развития.

Мышление построено на двух функциях высших нервных центров: на анализе и синтезе информации и ответных действий организма.

Очень важным аппаратом мышления человека является речь, которая позволяет передавать информацию с помощью абстрактных символов.

Сигнальные системы

Первая сигнальная система— это зрительные, слуховые и другие чувственные сигналы, из которых строятся образы внешнего мира, одинаковая у человека и животных.

Отдельные элементы более сложной сигнальной системы начинают появляться у общественных видов животных (высокоорганизованных млекопитающих и птиц), которые используют звуки (сигнальные коды) для предупреждения об опасности, о том, что данная территория занята, и т.д.

Вторая сигнальная система— словесная, в которой слово в качестве условного раздражителя.

Ко второй сигнальной системе относится: речь, сознание, абстрактное мышление.

С помощью слова осуществляется переход от чувственного образа первой сигнальной системы к понятию, представлению второй сигнальной системы.

Способность оперировать абстрактными понятиями, выражаемыми словами, служит основой мыслительной деятельности.

Язык -это форма существования мысли и ее обмена.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Головной мозг защищен не только скелетом головы (черепом), но еще оболочками из соединительной ткани (твердой, паутинной и мягкой), которые переходят в аналогичные оболочки спинного мозга.

Оболочки головного мозга.

Твердая оболочка головного мозга одновременно является надкостницей внутренней поверхности костей черепа. Наиболее плотное соединение этой оболочки наблюдаются в районе черепных швов.

Здесь проходит большое количество кровеносных сосудов.

Твердая мозговая оболочка обладает болевой чувствительностью.

Паутинная оболочка головного мозга расположена после твердой мозговой оболочки и имеет вид паутины.

Образована соединительной тканью, клетки которой синтезируют внеклеточное вещество.

Функция паутинной оболочки состоит в поддержании биохимического состава и регуляции давления ликвора — спинномозговой жидкости, которая циркулирует в паутинном пространстве.

Мягкая сосудистая оболочка сращена с тканью мозга, состоит из рыхлой соединительной ткани, в толще которой находятся кровеносные сосуды, обеспечивающие питание мозга.

Она принимает участие в образовании сосудистых сплетений желудочков головного мозга, продуцирующих спинномозговую жидкость (ликвор).

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Кровеносные сосуды, проникающие в ткань головного мозга, находятся в толще мягкой сосудистой оболочки.

Между стенками сосудов и белым веществом головного мозга имеется периваскулярное пространство, которое заполнено ликвором и способствует регуляции оттока спинномозговой жидкости.

Вокруг кровеносных капилляров такого пространства нет.

Содержимое кровеносных капилляров отделено от ткани головного мозга гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ).

Функции ГЭБ:

- поддержание гомеостаза (постоянство внутренней среды) мозга

- очищение крови, которая поступает в головной мозг от микроорганизмов, вредных веществ

В состав ГЭБ входят:

- эндотелиальные клетки капилляров- осуществляют активный транспорт и обмен веществ

- перициты- отростчатые клетки соединительной ткани стенок капилляров, способны сокращаться и фагоцитировать

- астроциты- выстилают стенки мозговых капилляров со стороны мозговой ткани, тесно взаимодействуют с эндотелиальными клетками и между ними осуществляется постоянный обмен веществ

Теперь поговорим о нервах, которые отходят от головного мозга, всего их 12 пар, которые называют черепно-мозговыми нервами.

|

Нерв |

Функции |

|

I. Обонятельный |

Ощущение запаха |

|

II. Зрительный |

Зрение, сетчатка глазного яблока |

|

III. Глазодвигательный |

Движения глаз, суживание зрачка, наведения на резкость |

|

IV. Блоковый |

Передвижение глаз вниз, в наружную сторону |

|

V. Тройничный |

Чувствительность лица, скальпа и зубов; жевательные движения |

|

VI. Отводящий |

Поворот глаз кнаружи |

|

VII. Лицевой |

Ощущение вкуса; движения мимической мускулатуры деятельность слюнной железы |

|

VIII. Преддверно-улитковый нерв |

Слух; чувство равновесия |

|

IX. Языкоглоточный |

Чувствительность глотки, ощущение вкуса; глотательные движения, слюноотделение |

|

X. Блуждающий |

Чувствительность глотки, гортани, органов грудной и брюшной полостей; глотание, голосообразование, замедление сердцебиения, усиление перистальтики |

|

XI. Добавочный |

Движения плечами; повороты головы |

|

XII. Подъязычный |

Движения языка, акты глотания и жевания |

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Спинной мозг представляет собой наиболее «древнюю» часть нервной системы.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Спинной мозг расположен в позвоночном канале и защищен позвонками, тремя спинномозговыми оболочками, являющимися продолжением оболочек головного мозга:

- твёрдой мозговой оболочкой

- паутинной

- мягкой (сосудистой)

Внутри спинномозгового канала циркулирует спинномозговая жидкость.

По внешнему виду это тяж длиной 43-45 см и массой около 38 г.

На уровне большого затылочного отверстия спинной мозг переходит в головной мозг, а на уровне поясничных позвонков заканчивается пучком нервов, получившим название «конский хвост».

Спинной мозг делится на две симметричные половины, которые разделены двумя продольными бороздами (передней и задней).

В его центре проходит спинномозговой канал, в котором находится спинномозговая жидкость (ликвор).

Вокруг спинномозгового канала расположено серое вещество, образованное телами нейронов и дендритов.

Снаружи спинной мозг покрыт белым веществом, образованным отростками нейронов, покрытых миелиновыми оболочками.

Схема строения спинного мозга:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

На поперечном срезе серое вещество напоминает контур бабочки с расправленными крыльями, эти «крылья» называют передними и задними рогами спинного мозга.

В задних рогах спинного мозга расположены тела вставочных нейронов.

В передних рогах— тела двигательных нейронов (мотонейроны).

От каждого сегмента позвонка (31 сегмент: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, 1 копчиковый) спинного мозга отходят передние и задние корешки — спинномозговые нервы, которые по бокам сегментов сливаются и образуют 31 пару спинномозговых смешанных нервов.

Так выглядит поперечный срез спинного мозга под микроскопом:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Функции спинного мозга:

Рефлекторная функция — за счет двигательных центров спинного мозга и под контролем головного мозга осуществляется:

- координация простых безусловных рефлексов (коленного рефлекса, отдергивание руки от горячего предмета и т. п.)

- координация мышц сгибателей разгибателей, сохранение мышечного тонуса, постоянства позы тела и его частей

- координация некоторых вегетативных рефлексов (сосудодвигательных, пищевых, дыхательных, половых, дефекации, мочеиспускания)

Проводниковая функция:

- осуществляет связь между спинным и головным мозгом за счет восходящих и нисходящих путей белого вещества

- по восходящим путям возбуждение от мышц и внутренних органов передается в головной мозг, по нисходящим (двигательным)- от головного мозга к органам

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Великий российский ученый и естествоиспытатель Иван Михайлович Сеченов (1829- 1905) сделал вывод, что деятельность нервной системы носит рефлекторный характер.

Рефлекс- это ответная реакция организма на раздражение (внешнее или внутреннее), происходящая при участии ЦНС.

Выделяют условные и безусловные рефлексы.

Безусловные рефлексы:

- врожденные (передаются по наследству)

- сохраняются всю жизнь

- одинаковые у всех организмов одного вида

- способствуют приспособлению к постоянным условиям

- рефлекторная дуга проходит через спинной мозг или ствол головного мозга

Например, при слишком ярком свете мы закрываем глаза; при попадании сока лимона на язык происходит выделение слюны; мы отдергиваем руку от горячего предмета. Также к рефлексам относят чихание, кашель, сосательный рефлекс у новорожденного, испуг при сильном неожиданном звуке, выделение адреналина при стрессе.

Центры рефлексов могут быть как в головном, так и в спинном мозге.

К рефлексам, центры которых находятся в головном мозге относят: сосательный рефлекс, зрачковый, дыхательный.

К рефлексам, центры которых находятся в спинном мозге: ахиллов рефлекс, подошвенный рефлекс, мочевыделительный.

У животных таким безусловным рефлексом является таксис -врожденный механизм пространственной ориентации двигательной активности в направлении благоприятных, жизненно необходимых условий среды (положительный таксис) или в направлении от неблагоприятных (опасных) для жизни условий (отрицательный таксис).

Условные рефлексы:

- возникают при индивидуальном развитии и накоплении новых навыков

- могут изменяться или исчезать в течение жизни

- у каждого организма свои собственные, индивидуальные

- приспосабливают организм к изменяющимся условиям

- временная связь образуется в коре больших полушарий

Например, выделение слюны при виде лимона; реакция младенца на бутылочку с молоком; реакция человека на свое имя; если вы долго вставали в одно и тоже время по звонку будильника, то спустя какое-то время сможете вставать в это же время и без будильника.

Путь, по которому нервный импульс идет от чувствительного рецептора к исполнительному органу, называется рефлекторной дугой. Она может быть простой и состоит из двух нейронов, чувствительного и двигательного, но чаще она бывает сложной и состоит из пяти отделов:

- рецепторов, воспринимающих раздражение и отвечающих на него возбуждением, расположенных в коже, во всех внутренних органах, в органах чувств

- чувствительного нейрона, передающего возбуждение к центру; тела чувствительных нейронов находятся за пределами центральной нервной системы, в нервных узлах, вдоль спинного мозга и возле головного мозга

- центральной нервной системы (спинной, головной мозг) с одним или несколькими вставочными нейронами

- двигательного нейрона, несущего возбуждение от центральной нервной системы к рабочему органу

- эффектора — исполнительного органа, который осуществляет эффект, реакцию в ответ на раздражение рецептора; это могут быть мышцы, сокращающиеся при поступлении к ним возбуждения из центра, клетки железы, которые выделяют сок под влиянием нервного возбуждения, или другие органы

Схематично рефлекторную дугу можно представить так:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Ученым Олдсу Джеймсу и Питеру Милнеру в 1954 году удалось открыть центр удовольствия в гипоталамусе.

Они проводили опыты на крысах, которым вживляли электроды в ядра гипоталамуса и давали возможность самостоятельно стимулировать эти ядра, нажимая специальный рычажок, замыкающий ток в электродах.

Стимуляция некоторых ядер гипоталамуса приводила к негативной реакции.

При самостимуляции других ядер животные нажимали на педаль часами, не обращая внимания на пищу, воду, и если опыт не прекращали, то животное доводило себя до полного истощения.

Позже на обезьянах провели подобные опыты и результаты оказались такими же.

Электростимуляцию производили также у некоторых больных людей во время операции на головном мозге. При стимуляции аналогичных отделов гипоталамуса появлялось чувство радости, удовлетворения и не чувствовалась боль при воздействиях на мозговую ткань. Это свойство позволяет проводить некоторые операции без общего наркоза.

Раздражение передних отделов гипоталамуса может вызывать у животных ярость, страх и защитную реакцию.

Раздражение заднего гипоталамуса вызывало активную агрессию, расширение зрачков, повышение кровяного давления, сокращение желчного, мочевого пузырей.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

From Wikipedia, the free encyclopedia

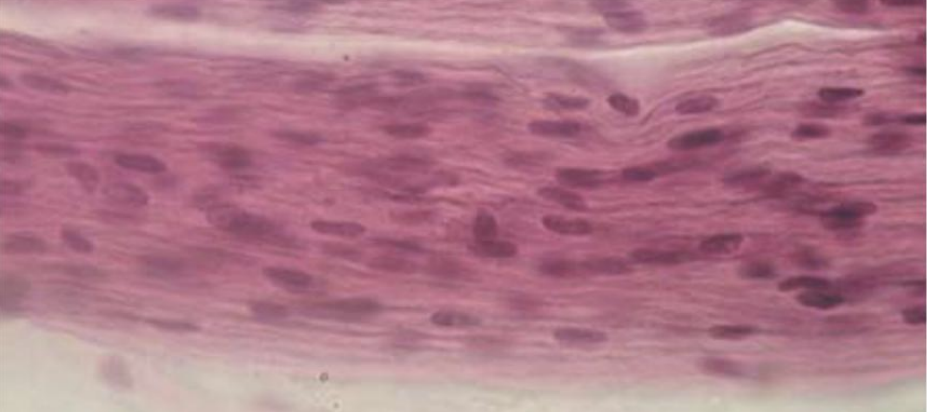

| White matter | |

|---|---|

Micrograph showing white matter with its characteristic fine meshwork-like appearance (left of image – lighter shade of pink) and grey matter, with the characteristic neuronal cell bodies (right of image – dark shade of pink). HPS stain. |

|

Human brain right dissected lateral view, showing grey matter (the darker outer parts), and white matter (the inner and prominently whiter parts). |

|

| Details | |

| Location | Central nervous system |

| Identifiers | |

| Latin | substantia alba |

| MeSH | D066127 |

| TA98 | A14.1.00.009 A14.1.02.024 A14.1.02.201 A14.1.04.101 A14.1.05.102 A14.1.05.302 A14.1.06.201 |

| TA2 | 5366 |

| FMA | 83929 |

| Anatomical terminology

[edit on Wikidata] |

White matter refers to areas of the central nervous system (CNS) that are mainly made up of myelinated axons, also called tracts.[1] Long thought to be passive tissue, white matter affects learning and brain functions, modulating the distribution of action potentials, acting as a relay and coordinating communication between different brain regions.[2]

White matter is named for its relatively light appearance resulting from the lipid content of myelin. However, the tissue of the freshly cut brain appears pinkish-white to the naked eye because myelin is composed largely of lipid tissue veined with capillaries. Its white color in prepared specimens is due to its usual preservation in formaldehyde.

Structure[edit]

White matter[edit]

White matter is composed of bundles, which connect various grey matter areas (the locations of nerve cell bodies) of the brain to each other, and carry nerve impulses between neurons. Myelin acts as an insulator, which allows electrical signals to jump, rather than coursing through the axon, increasing the speed of transmission of all nerve signals.[3]

The total number of long range fibers within a cerebral hemisphere is 2% of the total number of cortico-cortical fibers (across cortical areas) and is roughly the same number as those that communicate between the two hemispheres in the brain’s largest white tissue structure, the corpus callosum.[4] Schüz and Braitenberg note «As a rough rule, the number of fibres of a certain range of lengths is inversely proportional to their length.»[4]

The proportion of blood vessels in the white matter in nonelderly adults is 1.7–3.6%.[5]

Grey matter[edit]

The other main component of the brain is grey matter (actually pinkish tan due to blood capillaries), which is composed of neurons. The substantia nigra is a third colored component found in the brain that appears darker due to higher levels of melanin in dopaminergic neurons than its nearby areas. Note that white matter can sometimes appear darker than grey matter on a microscope slide because of the type of stain used. Cerebral- and spinal white matter do not contain dendrites, neural cell bodies, or shorter axons,[citation needed] which can only be found in grey matter.

Location[edit]

White matter forms the bulk of the deep parts of the brain and the superficial parts of the spinal cord. Aggregates of grey matter such as the basal ganglia (caudate nucleus, putamen, globus pallidus, substantia nigra, subthalamic nucleus, nucleus accumbens) and brainstem nuclei (red nucleus, cranial nerve nuclei) are spread within the cerebral white matter.

The cerebellum is structured in a similar manner as the cerebrum, with a superficial mantle of cerebellar cortex, deep cerebellar white matter (called the «arbor vitae») and aggregates of grey matter surrounded by deep cerebellar white matter (dentate nucleus, globose nucleus, emboliform nucleus, and fastigial nucleus). The fluid-filled cerebral ventricles (lateral ventricles, third ventricle, cerebral aqueduct, fourth ventricle) are also located deep within the cerebral white matter.

Myelinated axon length[edit]

Men have more white matter than women both in volume and in length of myelinated axons. At the age of 20, the total length of myelinated fibers in men is 176,000 km while that of a woman is 149,000 km.[6] There is a decline in total length with age of about 10% each decade such that a man at 80 years of age has 97,200 km and a female 82,000 km.[6] Most of this reduction is due to the loss of thinner fibers. However, this study only included 36 participants.[6]

Function[edit]

White matter is the tissue through which messages pass between different areas of grey matter within the central nervous system. The white matter is white because of the fatty substance (myelin) that surrounds the nerve fibers (axons). This myelin is found in almost all long nerve fibers, and acts as an electrical insulation. This is important because it allows the messages to pass quickly from place to place.

Unlike grey matter, which peaks in development in a person’s twenties, the white matter continues to develop, and peaks in middle age.[7]

Research[edit]

Multiple sclerosis (MS) is the most common of the inflammatory demyelinating diseases of the central nervous system which affect white matter. In MS lesions, the myelin sheath around the axons is deteriorated by inflammation.[8] Alcohol use disorders are associated with a decrease in white matter volume.[9]

Amyloid plaques in white matter may be associated with Alzheimer’s disease and other neurodegenerative diseases.[10] Other changes that commonly occur with age include the development of leukoaraiosis, which is a rarefaction of the white matter that can be correlated with a variety of conditions, including loss of myelin pallor, axonal loss, and diminished restrictive function of the blood–brain barrier.[11]

There is also evidence that substance abuse may damage white matter microstucture, though prolonged abstinence may in certain cases may reverse such white matter changes.[12]

White matter lesions on magnetic resonance imaging are linked to several adverse outcomes, such as cognitive impairment and depression.[13] White matter hyperintensity are more than often present with vascular dementia, particularly among small vessel/subcortical subtypes of vascular dementia.[14]

Volume[edit]

Smaller volumes (in terms of group averages) of white matter might be associated with larger deficits in attention, declarative memory, executive functions, intelligence, and academic achievement.[15][16] However, volume change is continuous throughout one’s lifetime due to neuroplasticity, and is a contributing factor rather than determinant factor of certain functional deficits due to compensating effects in other brain regions.[16] The integrity of white matter declines due to aging.[17] Nonetheless, regular aerobic exercise appears to either postpone the aging effect or in turn enhance the white matter integrity in the long run.[17] Changes in white matter volume due to inflammation or injury may be a factor in the severity of obstructive sleep apnea.[18][19]

Imaging[edit]

The study of white matter has been advanced with the neuroimaging technique called diffusion tensor imaging where magnetic resonance imaging (MRI) brain scanners are used. As of 2007, more than 700 publications have been published on the subject.[20]

A 2009 paper by Jan Scholz and colleagues[21] used diffusion tensor imaging (DTI) to demonstrate changes in white matter volume as a result of learning a new motor task (e.g. juggling). The study is important as the first paper to correlate motor learning with white matter changes. Previously, many researchers had considered this type of learning to be exclusively mediated by dendrites, which are not present in white matter. The authors suggest that electrical activity in axons may regulate myelination in axons. Or, gross changes in the diameter or packing density of the axon might cause the change.[22][self-published source?] A more recent DTI study by Sampaio-Baptista and colleagues reported changes in white matter with motor learning along with increases in myelination.[23]

See also[edit]

- White matter dissection

- Ventriculomegaly

- Vascular dementia

- Vanishing white matter disease

- Brain atrophy

References[edit]

- ^ Blumenfeld, Hal (2010). Neuroanatomy through clinical cases (2nd ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. p. 21. ISBN 978-0878936137.

Areas of the CNS made up mainly of myelinated axons are called white matter.

- ^ Douglas Fields, R. (2008). «White Matter Matters». Scientific American. 298 (3): 54–61. Bibcode:2008SciAm.298c..54D. doi:10.1038/scientificamerican0308-54.

- ^ Klein, S.B., & Thorne, B.M. Biological Psychology. Worth Publishers: New York. 2007.[ISBN missing][page needed]

- ^ a b Schüz, Almut; Braitenberg, Valentino (2002). «The human cortical white matter: Quantitative aspects of cortico-cortical long-range connectivity». In Schüz, Almut; Braitenberg, Valentino (eds.). Cortical Areas: Unity and Diversity, Conceptual Advances in Brain Research. Taylor and Francis. pp. 377–386. ISBN 978-0-415-27723-5.

- ^ Leenders, K. L.; Perani, D.; Lammertsma, A. A.; Heather, J. D.; Buckingham, P.; Jones, T.; Healy, M. J. R.; Gibbs, J. M.; Wise, R. J. S.; Hatazawa, J.; Herold, S.; Beaney, R. P.; Brooks, D. J.; Spinks, T.; Rhodes, C.; Frackowiak, R. S. J. (1990). «Cerebral Blood Flow, Blood Volume and Oxygen Utilization». Brain. 113: 27–47. doi:10.1093/brain/113.1.27. PMID 2302536.

- ^ a b c Marner, Lisbeth; Nyengaard, Jens R.; Tang, Yong; Pakkenberg, Bente (2003). «Marked loss of myelinated nerve fibers in the human brain with age». The Journal of Comparative Neurology. 462 (2): 144–152. doi:10.1002/cne.10714. PMID 12794739. S2CID 35293796.

- ^ Sowell, Elizabeth R.; Peterson, Bradley S.; Thompson, Paul M.; Welcome, Suzanne E.; Henkenius, Amy L.; Toga, Arthur W. (2003). «Mapping cortical change across the human life span». Nature Neuroscience. 6 (3): 309–315. doi:10.1038/nn1008. PMID 12548289. S2CID 23799692.

- ^ Höftberger, Romana; Lassmann, Hans (2018). «Inflammatory demyelinating diseases of the central nervous system». Handbook of Clinical Neurology. Vol. 145. Elsevier. pp. 263–283. doi:10.1016/b978-0-12-802395-2.00019-5. ISBN 978-0-12-802395-2. ISSN 0072-9752. PMC 7149979. PMID 28987175.

- ^ Monnig, Mollie A.; Tonigan, J. Scott; Yeo, Ronald A.; Thoma, Robert J.; McCrady, Barbara S. (2013). «White matter volume in alcohol use disorders: A meta-analysis». Addiction Biology. 18 (3): 581–592. doi:10.1111/j.1369-1600.2012.00441.x. PMC 3390447. PMID 22458455.

- ^ Roseborough, Austyn; Ramirez, Joel; Black, Sandra E.; Edwards, Jodi D. (2017). «Associations between amyloid β and white matter hyperintensities: A systematic review». Alzheimer’s & Dementia. 13 (10): 1154–1167. doi:10.1016/j.jalz.2017.01.026. ISSN 1552-5260. PMID 28322203. S2CID 35593591.

- ^ O’Sullivan, M. (2008-01-01). «Leukoaraiosis». Practical Neurology. 8 (1): 26–38. doi:10.1136/jnnp.2007.139428. ISSN 1474-7758. PMID 18230707. S2CID 219190542.

- ^ Hampton WH, Hanik I, Olson IR (2019). «[Substance Abuse and White Matter: Findings, Limitations, and Future of Diffusion Tensor Imaging Research]». Drug and Alcohol Dependence. 197 (4): 288–298. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.02.005. PMC 6440853. PMID 30875650.

Given that our the central nervous system is an intricately balanced, complex network of billions of neurons and supporting cells, some might imagine that extrinsic substances could cause irreversible brain damage. Our review paints a less gloomy picture of the substances reviewed, however. Following prolonged abstinence, abusers of alcohol (Pfefferbaum et al., 2014) or opiates (Wang et al., 2011) have white matter microstructure that is not significantly different from non-users. There was also no evidence that the white matter microstructural changes observed in longitudinal studies of cannabis, nicotine, or cocaine were completely irreparable. It is therefore possible that, at least to some degree, abstinence can reverse effects of substance abuse on white matter. The ability of white matter to «bounce back» very likely depends on the level and duration of abuse, as well as the substance being abused.

- ^ O’Brien, John T. (2014). «Clinical Significance of White Matter Changes». The American Journal of Geriatric Psychiatry. Elsevier BV. 22 (2): 133–137. doi:10.1016/j.jagp.2013.07.006. ISSN 1064-7481. PMID 24041523.

- ^ Hirono, Nobutsugu; Kitagaki, Hajime; Kazui, Hiroaki; Hashimoto, Mamoru; Mori, Etsuro (2000). «Impact of White Matter Changes on Clinical Manifestation of Alzheimer’s Disease». Stroke. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). 31 (9): 2182–2188. doi:10.1161/01.str.31.9.2182. ISSN 0039-2499. PMID 10978049.

- ^ Tasman, Allan (2015). Psychiatry (in Welsh). West Sussex, England: Wiley Blackwell. ISBN 978-1-118-84549-3. OCLC 903956524.

- ^ a b Fields, R. Douglas (2008-06-05). «White matter in learning, cognition and psychiatric disorders». Trends in Neurosciences. Elsevier BV. 31 (7): 361–370. doi:10.1016/j.tins.2008.04.001. ISSN 0166-2236. PMC 2486416. PMID 18538868.

- ^ a b Handbook of the Psychology of Aging. Elsevier. 2016. doi:10.1016/c2012-0-07221-3. ISBN 978-0-12-411469-2.

- ^ Castronovo, Vincenza; Scifo, Paola; Castellano, Antonella; Aloia, Mark S.; Iadanza, Antonella; Marelli, Sara; Cappa, Stefano F.; Strambi, Luigi Ferini; Falini, Andrea (2014-09-01). «White Matter Integrity in Obstructive Sleep Apnea before and after Treatment». Sleep. 37 (9): 1465–1475. doi:10.5665/sleep.3994. ISSN 0161-8105. PMC 4153061. PMID 25142557.

- ^ Chen, Hsiu-Ling; Lu, Cheng-Hsien; Lin, Hsin-Ching; Chen, Pei-Chin; Chou, Kun-Hsien; Lin, Wei-Ming; Tsai, Nai-Wen; Su, Yu-Jih; Friedman, Michael; Lin, Ching-Po; Lin, Wei-Che (2015-03-01). «White Matter Damage and Systemic Inflammation in Obstructive Sleep Apnea». Sleep. 38 (3): 361–370. doi:10.5665/sleep.4490. ISSN 0161-8105. PMC 4335530. PMID 25325459.

- ^ Assaf, Yaniv; Pasternak, Ofer (2007). «Diffusion Tensor Imaging (DTI)-based White Matter Mapping in Brain Research: A Review». Journal of Molecular Neuroscience. 34 (1): 51–61. doi:10.1007/s12031-007-0029-0. PMID 18157658. S2CID 3354176.

- ^ Scholz, Jan; Klein, Miriam C; Behrens, Timothy E J; Johansen-Berg, Heidi (2009). «Training induces changes in white-matter architecture». Nature Neuroscience. 12 (11): 1370–1371. doi:10.1038/nn.2412. PMC 2770457. PMID 19820707.

- ^ «White Matter Matters». Dolan DNA Learning Center. Archived from the original on 2009-11-12. Retrieved 2009-10-19.[self-published source]

- ^ Sampaio-Baptista, C.; Khrapitchev, A. A.; Foxley, S.; Schlagheck, T.; Scholz, J.; Jbabdi, S.; Deluca, G. C.; Miller, K. L.; Taylor, A.; Thomas, N.; Kleim, J.; Sibson, N. R.; Bannerman, D.; Johansen-Berg, H. (2013). «Motor Skill Learning Induces Changes in White Matter Microstructure and Myelination». Journal of Neuroscience. 33 (50): 19499–19503. doi:10.1523/JNEUROSCI.3048-13.2013. PMC 3858622. PMID 24336716.

Further reading[edit]

- Fields, R. D. (2010). «Change in the Brain’s White Matter: The role of the brain’s white matter in active learning and memory may be underestimated». Science. 330 (6005): 768–769. doi:10.1126/science.1199139. PMC 3201847. PMID 21051624.

External links[edit]

Media related to White matter at Wikimedia Commons

ОБЩАЯ ГИТОЛОГИЯ — НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Общая информация

Нервная ткань – это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии,

обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений,

возбуждения, выработки импульса и его передачи. Она является основой

строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей

и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой.

Типы клеток

- Нервные клетки

Основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию

- Глиальные клетки

Обеспечивают существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции

Глиоциты

Количество: в 5-10 раз больше, чем нервных клеток.

Функции: опорная, стромальная, трофическая, защитная, всасывательная имвыделительная

Форма: призматическая.

Что выстилают? желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга.

Они образуют эпендиму. Между соседними клетками плотные соединения отсутствуют. Большинство эпендимоцитов имеют подвижные реснички, вызывающие ток цереброспинальной жидкости.

Танициты — клетки, базальная поверхность которых имеет длинный отросток, пронизывающий все вещество мозга и на его поверхности образующий отграничительную глиальную мембрану. Многочисленны в дне III желудочка, передают информацию о составе цереброспинальной жидкости на первичную капиллярную сеть воротной системы гипофиза.

Эпендимный эпителий сосудистых сплетений желудочков продуцирует цереброспинальную жидкость (ликвор)

Эпендимоциты

Волокнистые (фиброзные)

Локализуются в белом

веществе ЦНС

Имеют тонкие длинные

слабоветвящиеся отростки,

которые на концах

разветвляются и формируют

отграничительные мембраны.

Протоплазматические

Локализуются в сером

веществе ЦНС

Имеют многочисленные короткие

разветвления, широкие отростки,

часть которых окружает кровеносные

капилляры, участвуют в образовании

гематоэнцефалического барьера;

также отростки изолируют синапсы.

По отросткам переносятся из крови к

нейронам питательные вещества.

Функции: трофическая, защитная

(иммунобиологическая защита)

Астроциты

Олигодендроциты

Микроглия

Представляет собой фагоцитирующие клетки, относящиеся к системе мононуклеарных фагоцитов. Клетки микроглии характеризуются небольшими размерами, тела их имеют продолговатую форму.

Имеют более мелкие по сравнению с астроцитами и более интенсивно окрашивающиеся ядра. Их отростки немногочисленны. Олигодендроглиоциты присутствуют как в сером, так и в белом веществе. В сером веществе они локализуются вблизи перикарионов. В белом веществе их отростки образуют миелиновый слой в миелиновых нервных волокнах. В периферической нервной системе олигодендроциты представлены нейролеммоцитами, которые образуют оболочки вокруг отростков нейронов, и мантийными клетками, окружающими тела нейронов.

Функция: защита от инфекции и повреждения, удаление продуктов разрушения нервной ткани.

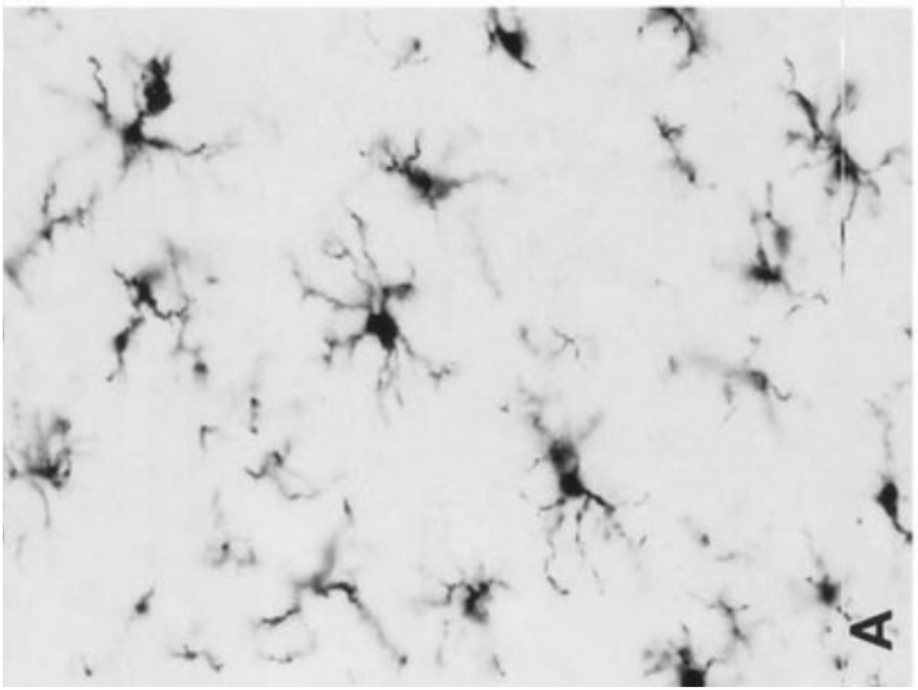

Ветвистая микроглия

Встречается как в сером, так и в

белом веществе центральной

нервной системы. В цитоплазме

клеток реактивной микроглии

присутствуют плотные тельца,

липидные включения, лизосомы.

Реактивная микроглия

Формируется вследствие

активации покоящейся

микроглии при травмах

центральной нервной системы.

Нейроны

Эффекторные

(эфферентные)

нейроны

Специализированные клетки нервной системы, ответственные за получение, обработку и передачу сигнала (на: другие нейроны, мышечные или секреторные клетки). Нейрон является морфологически и функционально самостоятельной единицей, но с помощью своих отростков осуществляет синаптический контакт с другими нейронами.

Тело клетки содержит крупное светлое ядро с I-2 ядрышками, в цитоплазме содержатся все органеллы, особенно канальцы гранулярной ЭПС. Рибосомы образуют скопления – глыбки базофильного вещества (нет в аксоне и аксональных холмиках) по всей цитоплазме, в них идет синтез всех необходимых веществ, которые от тела транспортируются по отросткам.

Дендриты представляют собой истинные выпячивания тела клетки. По дендритам распространяются импульсы к телу нейрона. Они содержат те же органеллы, что и тело клетки: глыбки хроматофильной субстанции, митохондрии, большое количество микротрубочек и нейрофиламентов.

Аксон – это отросток, по которому импульс передается от тела клетки. Он содержит митохондрии, нейротубулы и нейрофиламенты, а также гладкую эндоплазматическую сеть.

Рефлекторная дуга

В зависимости от функции различают три типа нейронов:

Ведущую роль в образовании и проведении нервного импульса выполняет плазмолемма нейронов. При действии раздражителя в зоне воздействия происходит волна деполяризации распространяется по плазмолемме.

Чувствительные

(афферентные)

нейроны

Образуют 1-ое звено рефлекторной дуги (спинномозговые узлы). Длинный дендрит идет на периферию и там заканчивается нервным окончанием, а короткий аксон в соматической рефлекторной дуге поступает в задние рога спинного мозга. Афферентный нейрон преобразует раздражение в нервный импульс.

Вставочные

нейроны

Располагаются в спинном и головном мозге; второе звено рефлекторной дуги, отвечает за передачу информации.

Передают информацию на рабочие клетки. Имеют короткие разветвленные дендриты и длинный аксон, который достигает скелетное мышечное волокно и через нервно-мышечный синапс передает нервный импульс.

Функция: синтез и секретированные биологически активных веществ, в частности нейромедиаторов.

1 — ядро с эксцентричным ядрышком

2 — зона комплекса Гольджи и накопления нейросекрета (гранулы фиолетового цвета)

3 — хроматофильное в-во Ниссаля

Секреторные нейроны

В цитоплазме таких нейронов и в их аксонах находятся различной величины гранулы нейросекрета, содержащие белок, а в некоторых случаях липиды и полисахариды.

Гранулы нейросекрета выводятся непосредственно в кровь или в мозговую жидкость. Нейросекреты выполняют роль нейрорегуляторов, участвуя во взаимодействии нервной и гуморальной систем интеграции.

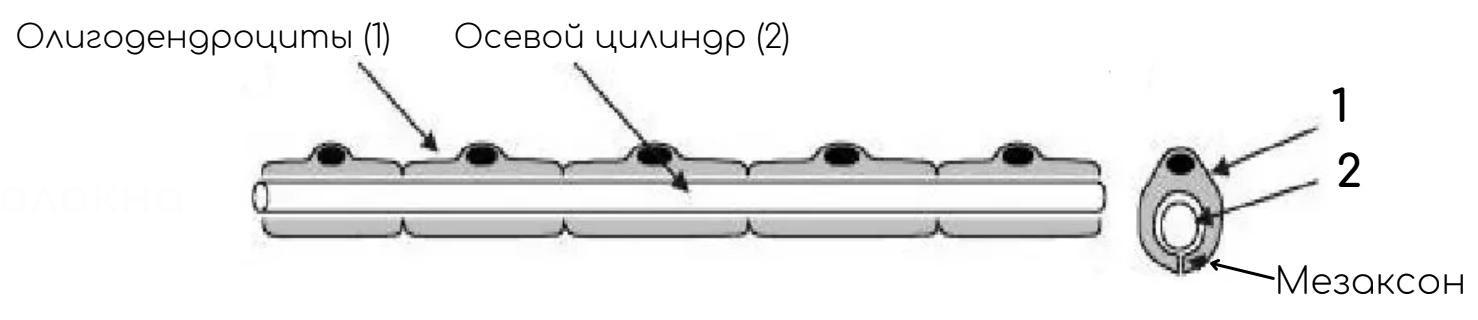

Отросток нервной клетки в нервном волокне называют осевым цилиндром, или аксоном, так как чаще всего (за исключением чувствительных нервов) в составе нервных волокон находятся именно аксоны. В ЦНС оболочки отростков нейронов образуются отростками олигодендроглиоцитов, а в ПНС — нейролеммоцитами.

Нервные волокна

Безмиелиновые нервные волокна

Место нахождения: в составе автономной, или вегетативной, нервной системы.

Нейролеммоциты оболочек безмиелиновых нервных волокон, располагаясь плотно, образуют тяжи. В нервных волокнах внутренних органов, как правило, в таком тяже имеется не один, а несколько осевых цилиндров (волокна кабельного типа), принадлежащих различным нейронам. Они могут, покидая одно волокно, переходить в соседнее.

По мере погружения осевых цилиндров в тяж нейролеммоцитов оболочки последних прогибаются, плотно охватывают осевые цилиндры и, смыкаясь над ними, образуют глубокие складки, на дне которых и располагаются отдельные осевые цилиндры. Сближенные в области складки участки оболочки нейролеммоцита образуют сдвоенную мембрану – мезаксон, на которой как бы подвешен осевой цилиндр. Скорость проведения импульса 1-5 м/с.

Где встречается? в центральной и в периферической нервной системе

Они значительно толще безмиелиновых нервных волокон. Диаметр осевых цилиндров этого типа волокон значительно толще, а оболочка сложнее.

Миелиновый слой оболочки такого волокна содержит значительное количество липидов, поэтому при обработке осмиевой кислотой он окрашивается в темно-коричневый цвет. Через определенные интервалы (1-2 мм) видны участки волокна, лишенные миелинового слоя, — это т.н. узловатые перехваты, или перехваты Ранвье.

В процессе миелинизации аксон погружается в желобок на поверхности нейролеммоцита. Образуется двойная складка плазмолеммы нейролеммоцита – мезаксон, который удлиняется, концентрически наслаивается (как бы накручивается) на осевой цилиндр и образует вокруг него плотную слоистую зону – миелиновый слой. Отсутствие миелинового слоя в области узловых перехватов объясняется тем, что в этом участке волокна кончается один нейролеммоцит и начинается другой.

Оболочка аксона (аксолемма) обладает в области перехвата значительной электронной плотностью. Отрезок волокна между смежными перехватами называется межузловым сегментом. Скорость передачи импульса миелиновыми волокнами – 5-120 м/с.

Для миелиновых волокон характерно сальтаторное проведение возбуждения, т.е. прыжками. Между перехватами идет электрический ток, скорость которого выше, чем прохождение волны деполяризации по аксолемме.

Миелиновые нервные волокна

Нервный импульс доходит до пресинаптической части и активирует синаптические пузырьки. Синаптический пузырек подходит к пресинаптической мембране, сливается с ней и нейромедиатор из синаптического пузырька попадает в синаптическую щель и действует на рецептор постсинаптической мембраны, что вызывает её деполяризацию, которая передается по центральному отростку следующего нейрона.

Аксо-аксональные

Межнейрональные контакты

Аксо-соматические

Аксо-дендритические

Синапсы – это структуры, предназначенные для передачи импульса с одного нейрона на другой или на мышечные и железистые структуры.

Синапсы определяют направление проведения импульса. Нервные клетки соединены между собой посредством синапсов.

Эффекторные синапсы – синапсы, которые заканчиваются на рабочих клетках. Нервно-мышечные синапсы образуются на скелетном мышечном волокне; содержат пресинаптическую часть, которая образована конечным терминальным отделом аксона двигательного нейрона и внедряется в скелетное мышечное волокно. А прилежащий участок скелетного мышечного волокна образует постсинаптическую часть. В этой части отсутствуют миофибриллы, но в большом количестве располагаются ядра и митохондрии, а сарколемма формирует постсинаптическую мембрану

Постсинаптическая часть содержит постсинаптическую мембрану, которая содержит высокоспецифичные белковые рецепторы, реагирующие

только на конкретные медиаторы. Между пресинаптической и

постсинаптической частями находится синаптическая щель.

Двигательные нервные окончания – это концевые аппараты аксонов двигательных клеток соматической или вегетативной нервной системы.

При их участии нервный импульс передается на ткани рабочих органов.

Возбуждающие

Содержат возбуждающие

нейромедиаторы

(ацетилхолин, адреналин,

норадреналин,

глютаминовая кислота)

Адренергические

Передача импульса

совершается с помощью

медиатора адреналина

Холинергические

Передача импульса

совершается с помощью

медиатора ацетилхолина

Тормозные

Содержат тормозные

нейромедиаторы

(глицин, ГАМК — гамма

аминомасляная кислота)

СИНАПСЫ

и

Рецепторы

Экстерорецепторы

- слуховые

- зрительные

- обонятельные

- вкусовые

- осязательные

Интерорецепторы

- висцеро-рецепторы (сигнализирующие о состоянии внутренних органов)

- проприорецепторы (рецепторы опорно-двигательного аппарата)

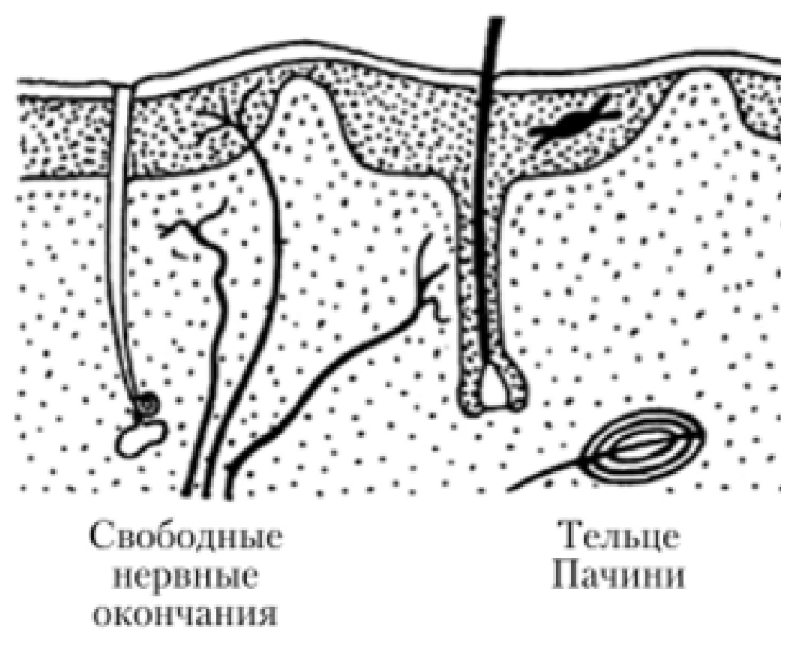

Рецепторы рассеяны по всему организму и воспринимают различные раздражения как из внешней среды, так и от внутренних органов.

Соответственно выделяют две большие группы рецепторов:

В зависимости от специфичности раздражения, воспринимаемого данным видом рецептора, все чувствительные окончания делят на механорецепторы, барорецепторы, хеморецепторы, терморецепторы и некоторые другие.

Инкапсулированные

- Покрытые соединительной тканной капсулой

- Тельца Фатера — Пачини

Неинкапсулированные

- Не покрыты соединительной тканной капсулой

- Тельца Мейснера

По особенностям строения чувствительные окончания подразделяют на:

Свободные нервные окончания

Состоящие только из конечных ветвлений осевого цилиндра

Воспринимают холод, тепло и боль. Такие окончания характерны для эпителия. В этом случае миелиновые нервные волокна подходят к эпителиальному пласту, теряют миелин, а осевые цилиндры проникают в эпителий и распадаются там между клетками на тонкие терминальные ветви.

Несвободные нервные окончания

Содержащие в своем составе все компоненты нервного волокна, а именно ветвления осевого цилиндра и клетки глии