Нервная ткань — основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

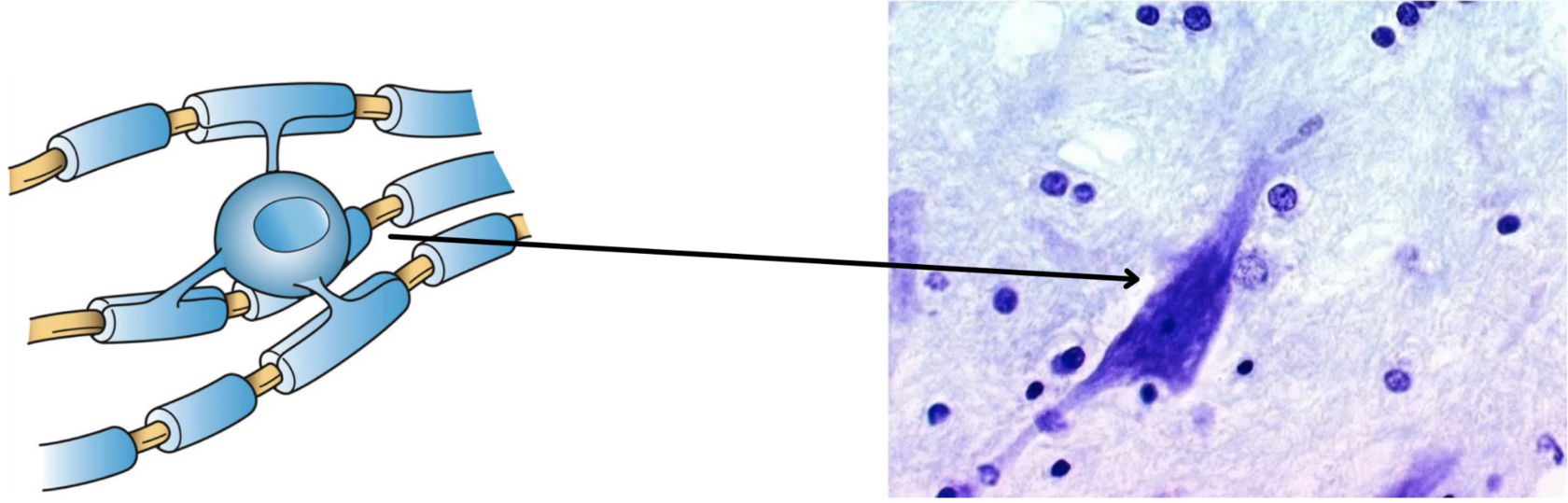

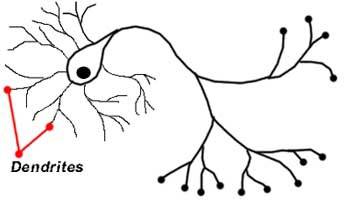

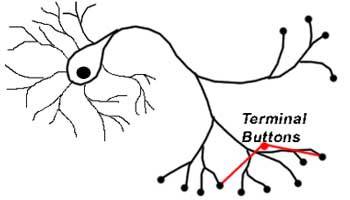

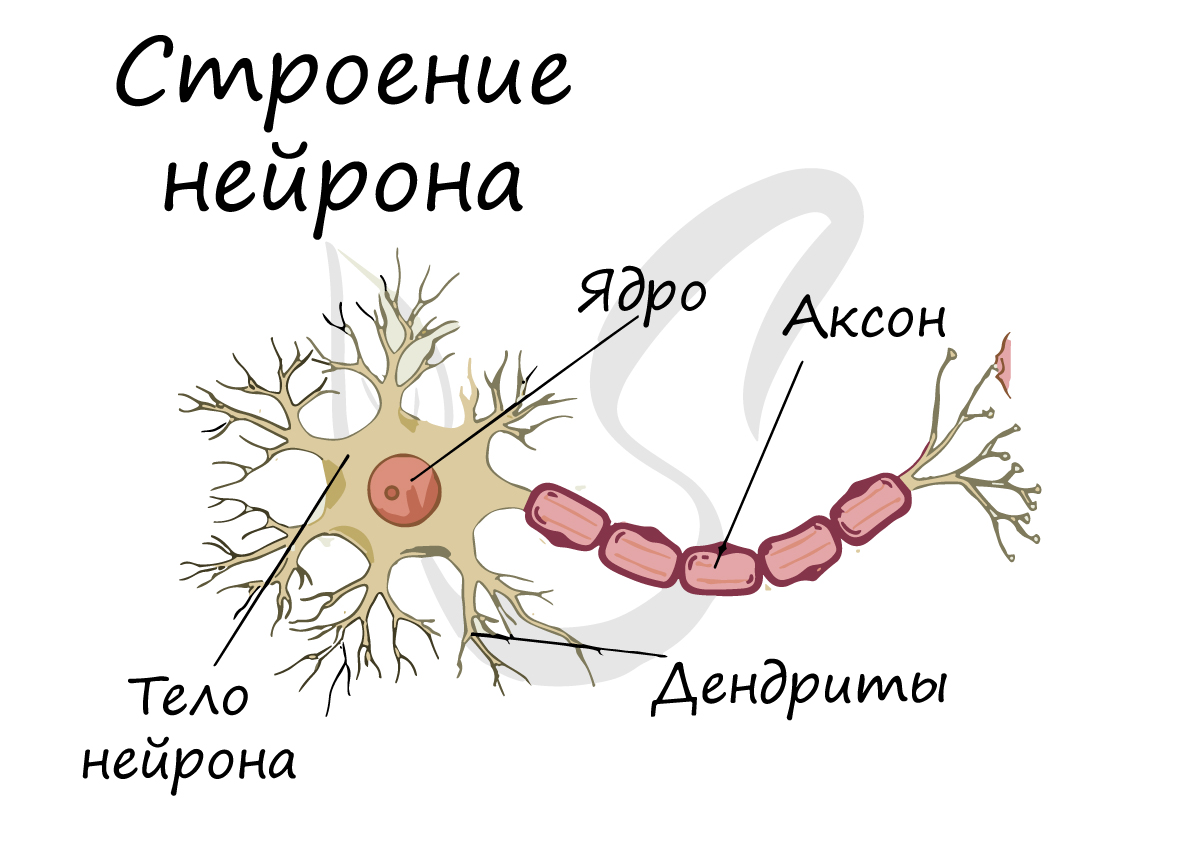

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — клетка с одним

длинным отростком — аксоном (греч. axis — ось), и одним/несколькими короткими — дендритами (греч. dendros — дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона — всегда дендрит, а длинный — всегда аксон, в корне неверно. С точки

зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит — отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон — отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio — принятие) — способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем — к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам — нейрону или эффекторному органу

В физиологии эффекторным (от лат. efferes — выносящий) органом часто называют исполнительный орган или орган-мишень воздействия (мышцы, железы). Орган-эффектор выполняет те или иные «приказы» ЦНС (центральной нервной системы) или эндокринных желёз

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему

мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

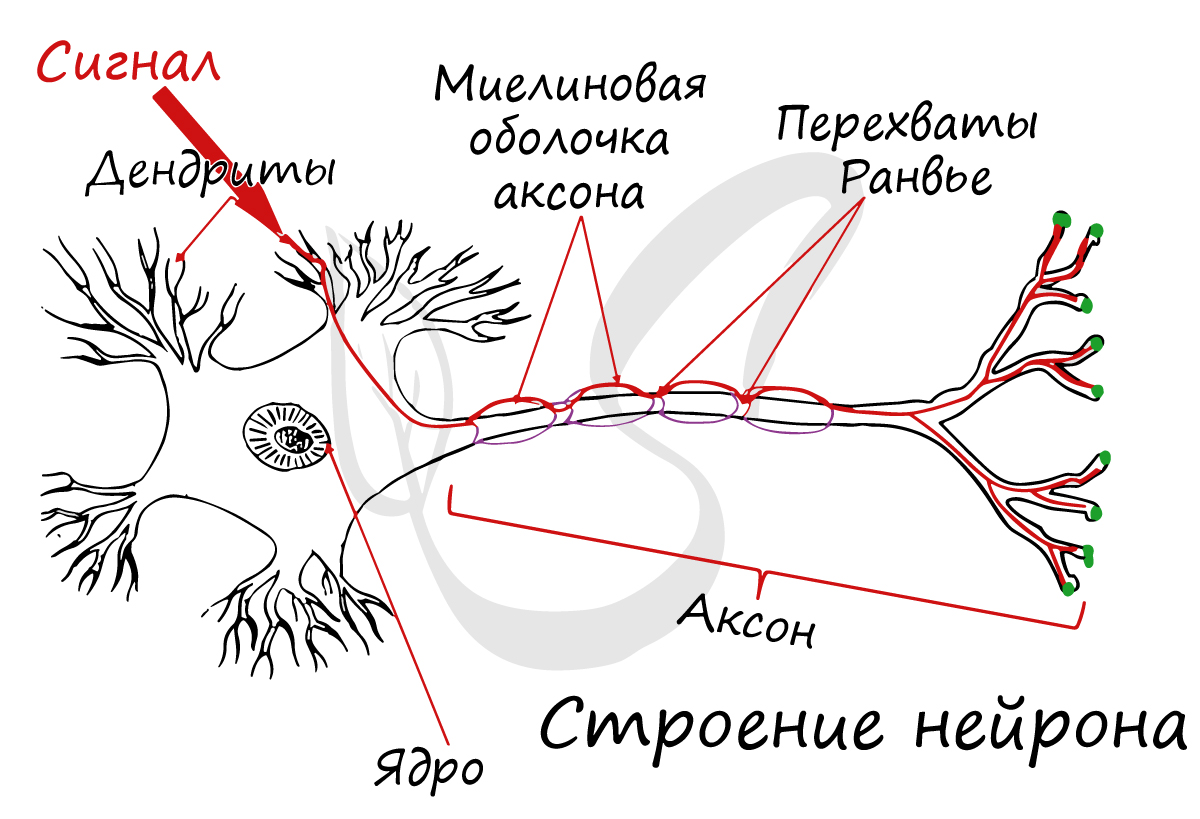

Миелиновая оболочка

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые — образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного

импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и,

когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта

болезнь — рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов — а значит,

происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов — перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto — скачу, прыгаю).

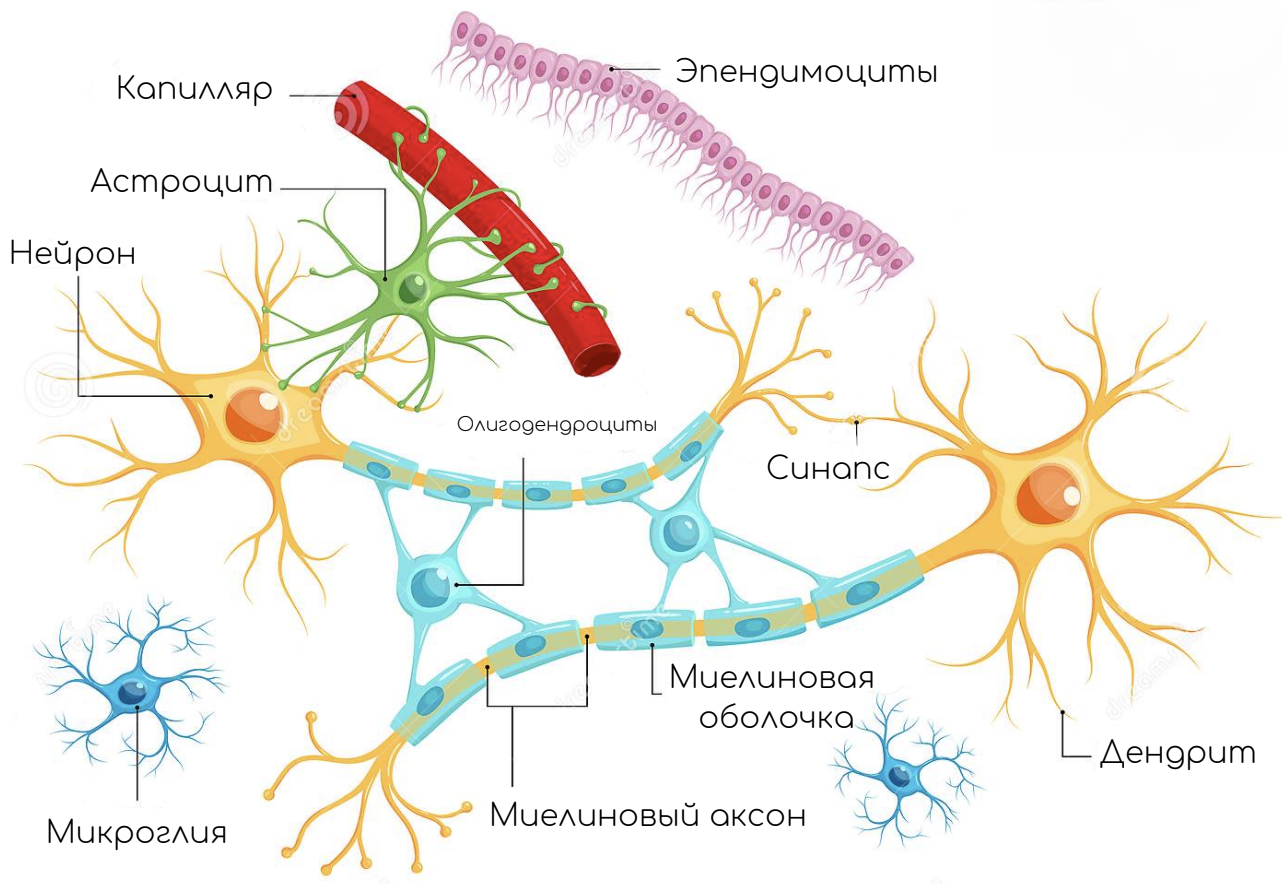

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

Вы уже убедились, насколько значимы нейроны, их высокая специализация приводит к возникновению особого окружения — нейроглии.

Нейроглия (глиальные клетки, глиоциты) — вспомогательная часть нервной системы, которая выполняет ряд важных функций:

- Опорная — поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio — возрождение) — в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe — питание) — с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная — леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная — изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость — ликвор (от лат. liquor — жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной

системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии — шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо

заметны перехваты Ранвье — участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

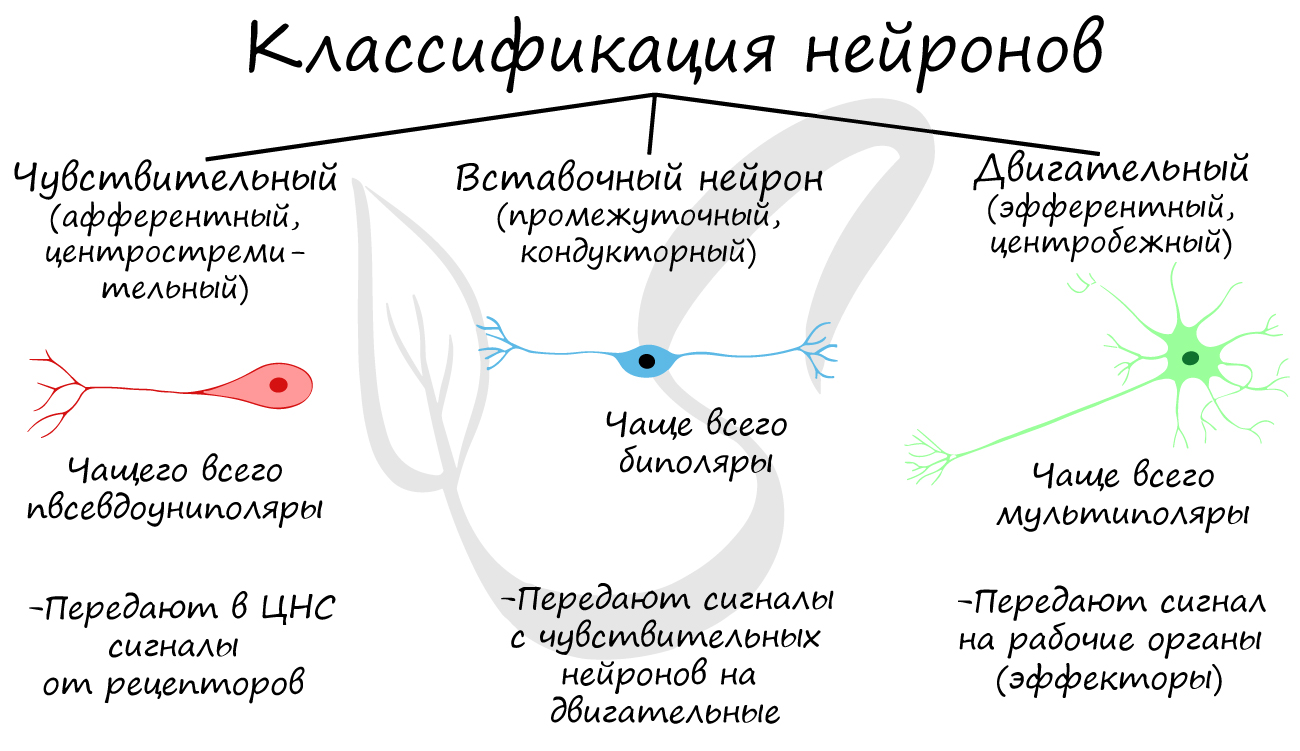

Классификация нейронов

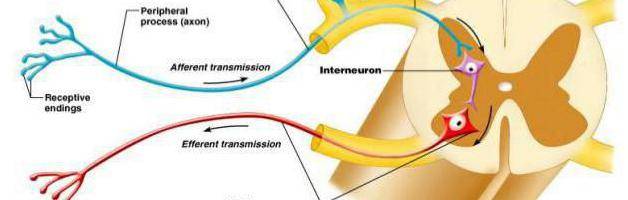

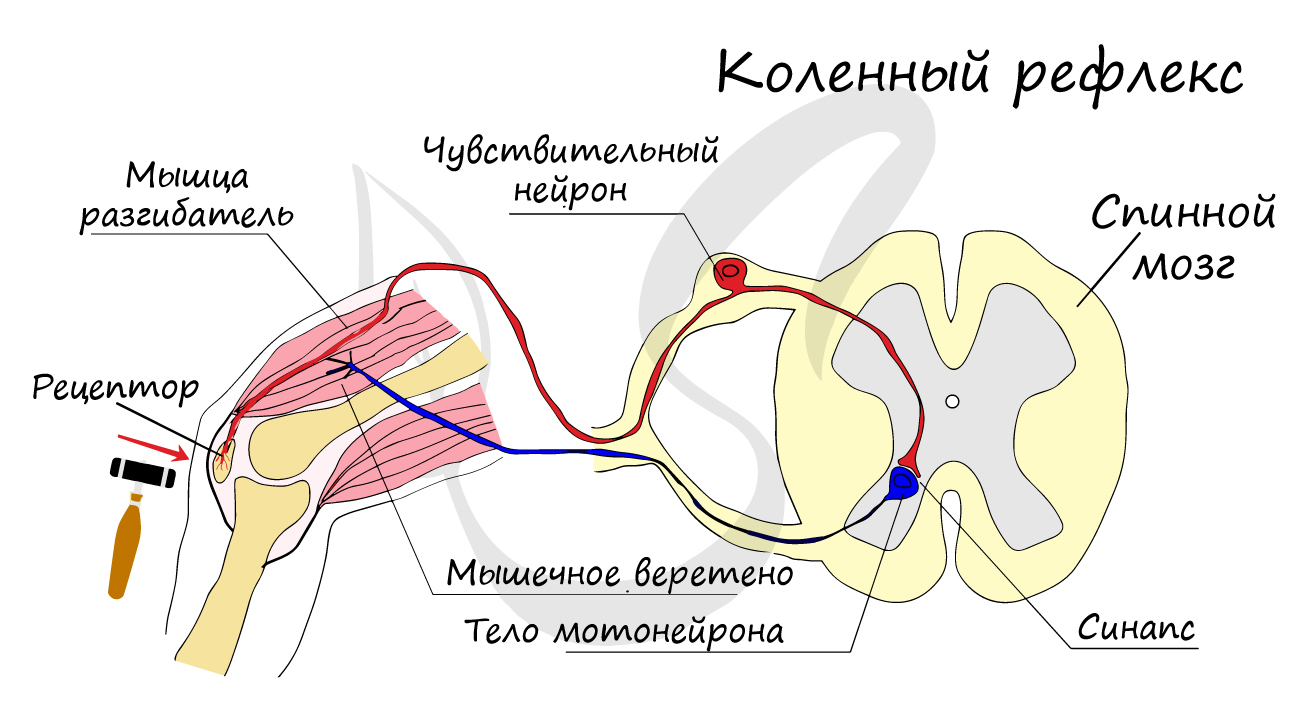

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

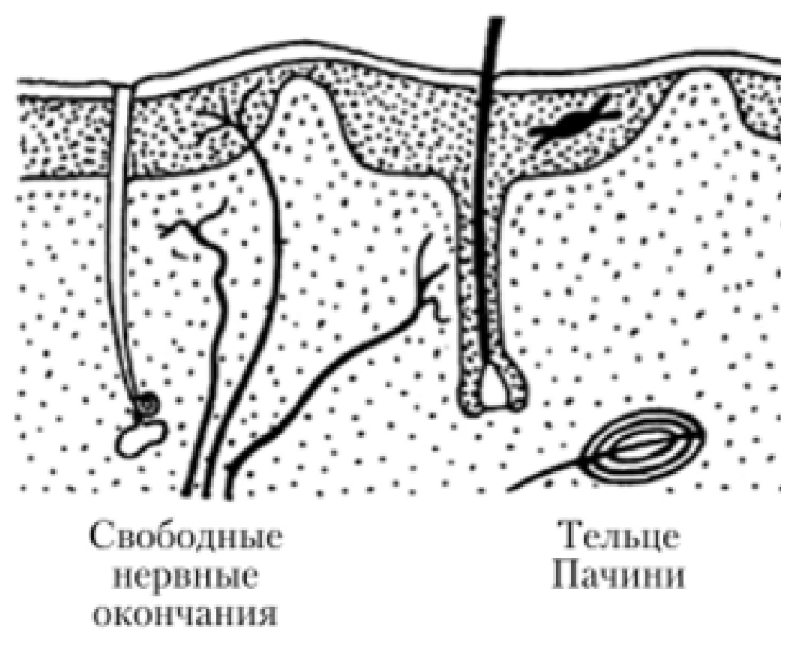

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие — они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных

волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные — они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными

нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны — они передают нервный импульс (возбуждение) на

эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов — коленный рефлекс (однако вставочного нейрона

на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

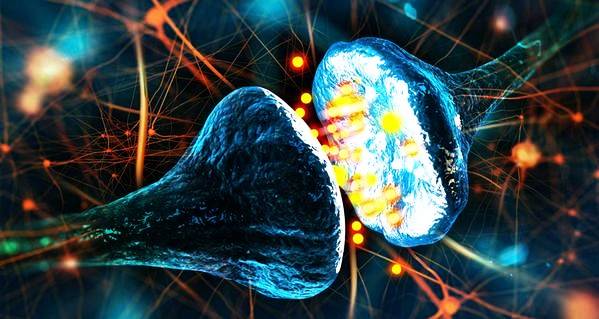

Синапс

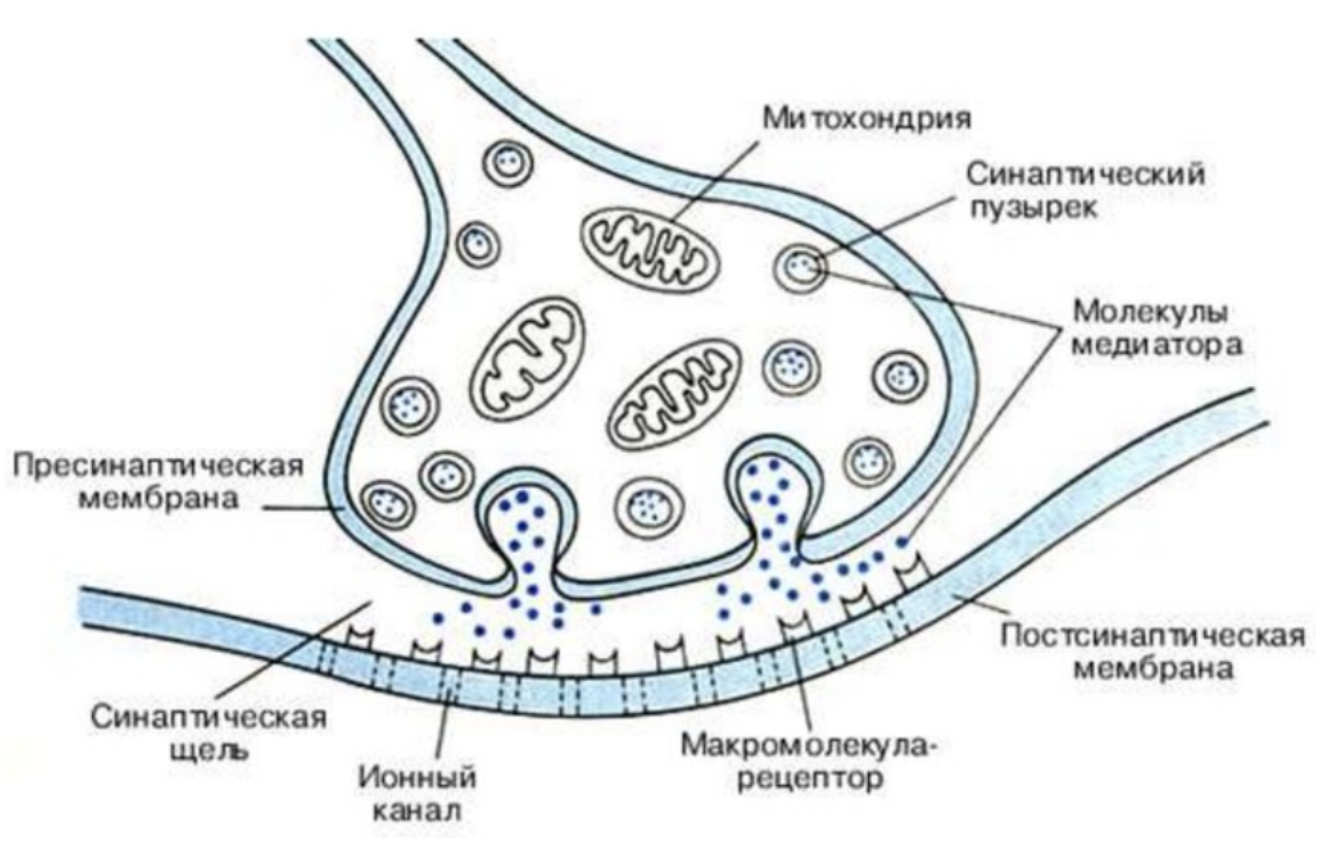

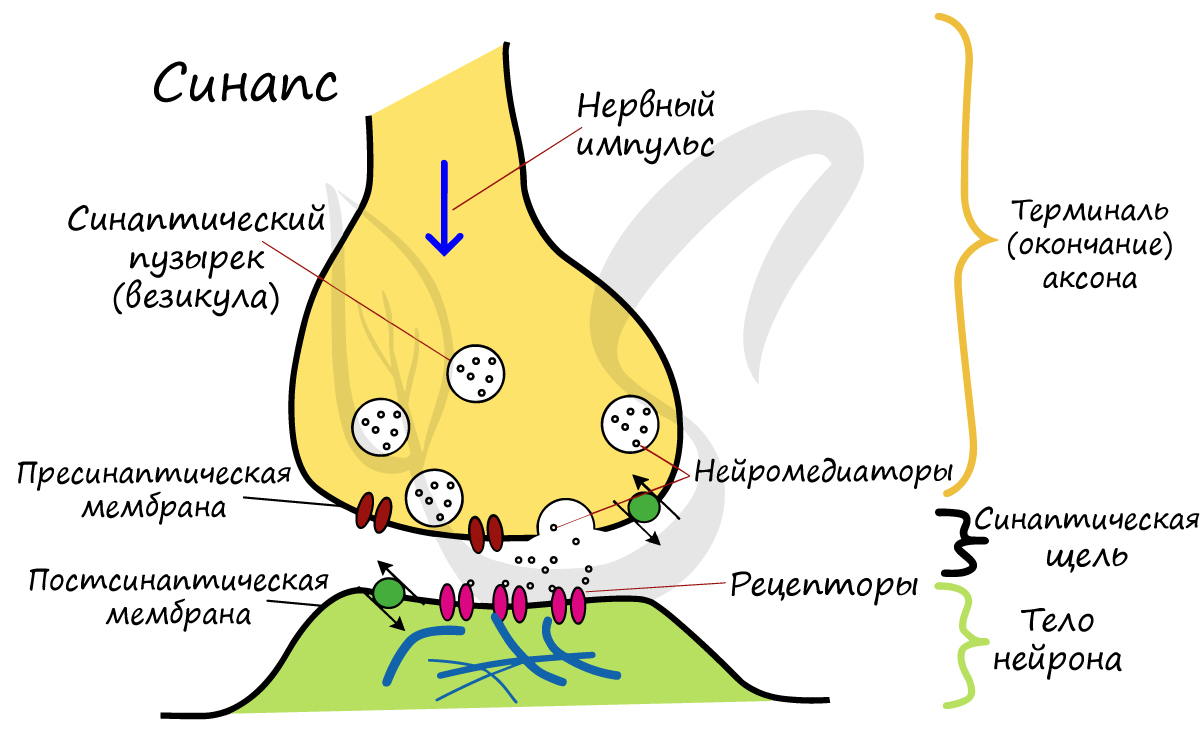

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин — синапс (греч. sýnapsis — соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между

нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс «преобразуется» в химический: происходит выброс особых

веществ — нейромедиаторов (наиболее известный — ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с

нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают

сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс)

передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется

химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими

историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с

одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам,

в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой.

В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления

называют нервным узлом — или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

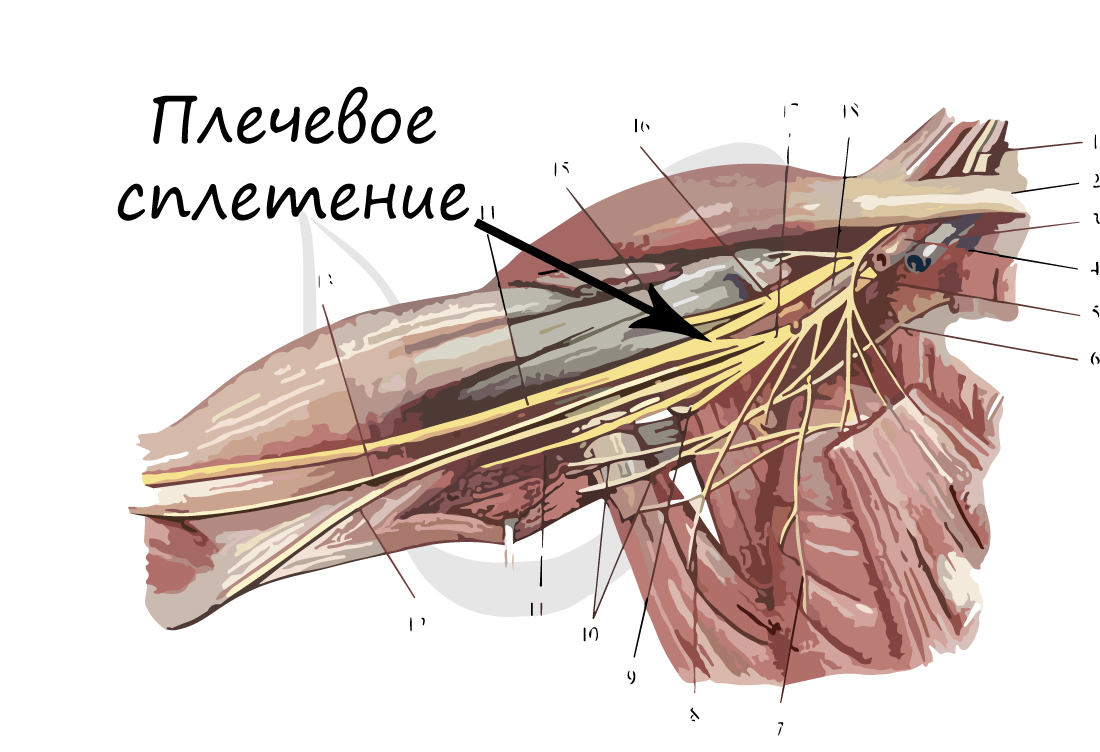

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных —

плечевое сплетение.

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения

чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом

движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет

невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

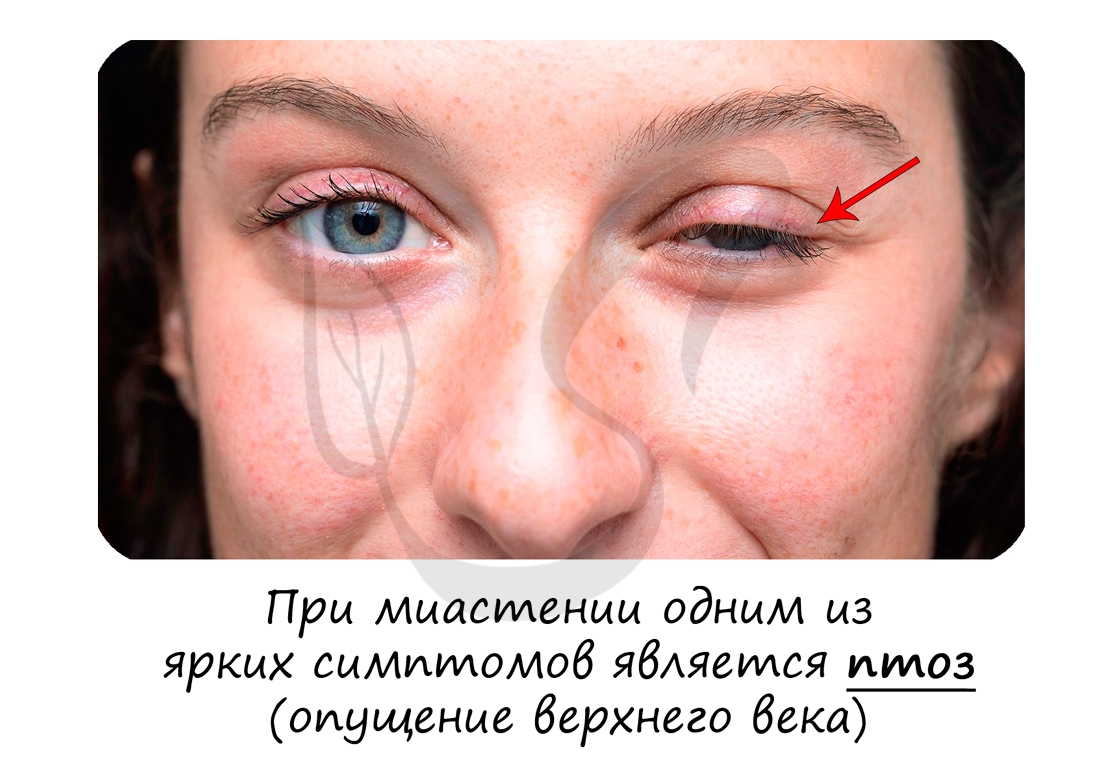

Существует тяжелое мышечное заболеванием — миастения (от др.-греч. μῦς — «мышца» и ἀσθένεια — «бессилие, слабость»), при

котором собственные антитела разрушают мотонейроны (двигательные нейроны).

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее,

становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом — опущение верхнего века.

Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Содержание

- Главное отличие — Аксон против Дендрита

- Что такое аксон

- Что такое дендрит

- Сходства между аксоном и дендритом

- Разница между аксоном и дендритом

Главное отличие — Аксон против Дендрита

Аксон и дендрит являются двумя компонентами нервных клеток. Нервные клетки являются структурными и функциональными единицами нервной системы животных. Они передают нервные импульсы в мозг, спинной мозг и тело, чтобы координировать функции организма. Аксон — это длинное коническое удлинение клеточного тела нервной клетки. У каждой нервной клетки есть аксон. Короткие структуры, которые простираются от тела клетки, называются дендритами.Одна нервная клетка имеет много дендритов. главное отличие между аксоном и дендритом является то, что аксон переносит нервные импульсы от тела клетки, тогда как дендриты переносят нервные импульсы от синапсов к телу клетки.

Ключевые области покрыты

1. Что такое аксон

— определение, характеристики, функции

2. Что такое дендрит

— определение, характеристики, функции

3. Каковы сходства между аксоном и дендритом

— Краткое описание общих черт

4. В чем разница между аксоном и дендритом

— Сравнение основных различий

Ключевые слова: аксон, аксонный бугорок, клеточное тело, дендриты, миелин, миелиновые нервные волокна, нервные клетки, немиелинизированные нервные волокна

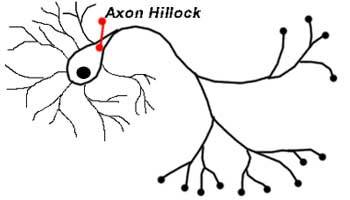

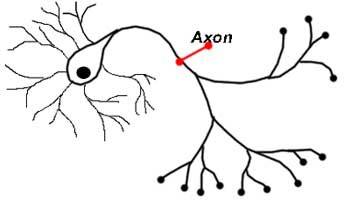

Что такое аксон

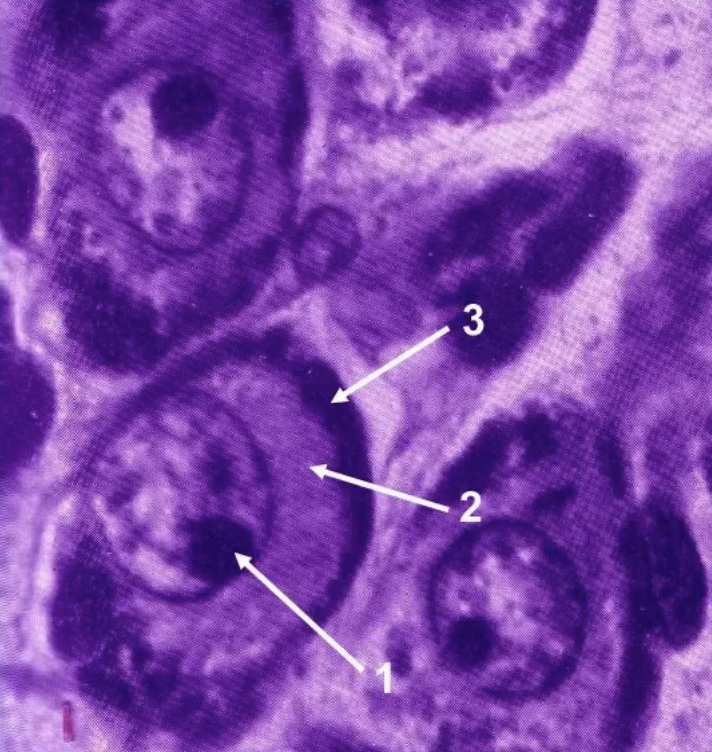

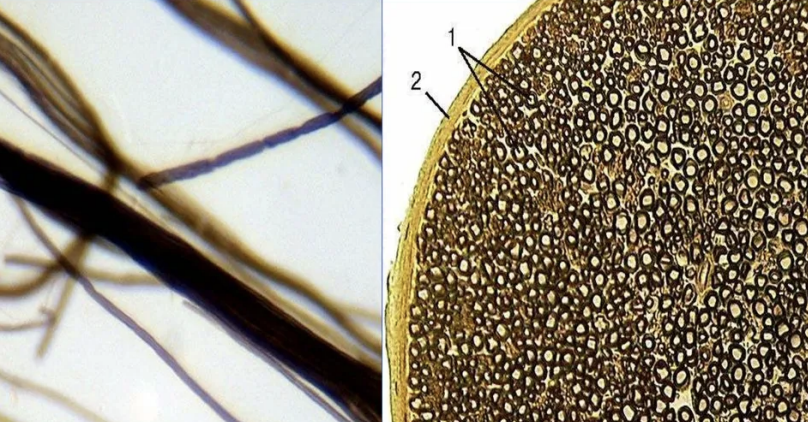

Аксон — одиночная, длинная проекция нервной клетки. Аксоны уносят нервные импульсы от тела клетки. Мембрана, которая покрывает аксон, называется аксолеммой. Аксоплазма — это цитоплазма аксона. Аксоны разветвлены на своих терминальных концах. Кончики разветвленных концов образованы телодендрией. Терминалы аксона — это раздутые концы телодендрии. Терминалы аксона образуют синаптическую связь с дендроном другого нейрона или с эффекторным органом. Мембрана аксонного терминала связана с мембраной клетки-мишени. Везикулы, которые содержат нейротрансмиттеры, присутствуют в терминалах аксонов для передачи нервных импульсов посредством химических сигналов через синаптическую щель. Аксонный бугорок является начальным сегментом аксона. Это инициирует потенциал действия. Поперечное сечение аксона показано в Рисунок 1.

Рисунок 1: Поперечное сечение аксона

1 — аксон, 2 — ядро клетки Шванна, 3 — клетка Шванна, 4 — миелиновая оболочка

Два типа аксонов — миелинизированные аксоны и немиелинизированные аксоны. Миелиновая оболочка образует изоляцию на аксоне, чтобы увеличить скорость передачи нервных импульсов через аксон. Этот тип передачи нервных импульсов называется солевой проводимостью. Клетки Шванна секретируют миелин на аксонах периферической нервной системы. Олигодендроциты выделяют миелин на аксонах центральной нервной системы. Миелинизированные аксоны белого цвета. Пробелы в миелиновой оболочке называются узлами Ранвье. Белое вещество головного и спинного мозга состоит из миелинизированных аксонов.

Что такое дендрит

Дендрит — это коротко-разветвленное расширение, которое переносит нервные импульсы в тело клетки из синапсов. Многие дендриты распространяются из одноклеточного тела нервной клетки. Дендриты являются сильно разветвленными структурами. Эта сильно разветвленная природа увеличивает площадь поверхности, которая может принимать сигналы от синапсов. Дендриты и аксоны нервных клеток показаны в фигура 2.

Рисунок 2: Дендриты и Аксоны

Дендриты имеют сужающиеся концы. Поскольку дендриты представляют собой короткие проекции, они не миелинизируются.

Сходства между аксоном и дендритом

- И аксон, и дендрит являются проекциями клеточного тела нервной клетки.

- И аксон, и дендрит передают нервные импульсы.

- И аксон, и дендрит являются разветвленными структурами.

- И аксон, и дендрит содержат нейрофибриллы.

Разница между аксоном и дендритом

Определение

Axon: Аксон — это длинная нитевидная часть нервной клетки, которая проводит нервные импульсы от тела клетки.

Dendrite: Дендрит — это короткое разветвленное расширение нервной клетки, которое передает нервные импульсы в тело клетки из синапсов.

Число

Axon: Нервная клетка имеет только один аксон.

Dendrite: нервная клетка имеет много дендритов.

происхождения

Axon: Аксон возникает из конической проекции, называемой аксон бугорком.

Dendrite: Дендриты возникают непосредственно из нервной клетки.

длина

Axon: Аксоны очень длинные (несколько метров).

Dendrite: Дендриты очень короткие (около 1,5 мм).

Диаметр

Axon: Аксоны имеют одинаковый диаметр.

Dendrite: Дендриты имеют сужающиеся концы; поэтому диаметр постоянно уменьшается.

разветвление

Axon: Аксоны разветвлены на своих концах.

Dendrite: Дендриты все время разветвляются.

Синаптические ручки

Axon: Концы конечных ветвей аксона увеличены, чтобы сформировать синаптические ручки.

Dendrite: На кончиках ветвей дендритов не встречаются синаптические ручки.

Пузырьки

Axon: Синаптические ручки аксонов содержат везикулы с нейротрансмиттерами.

Dendrite: Дендриты не имеют пузырьков, которые содержат нейротрансмиттеры.

Гранулы Ниссля

Axon: Аксоны не содержат гранул Ниссля.

Dendrite: Дендриты содержат гранулы Ниссля.

Миелиновый / Non-миелинизированный

Axon: Аксоны могут быть миелинизированными или немиелинизированными.

Dendrite: Дендриты немиелинизированы.

Направление передачи

Axon: Аксоны уносят нервные импульсы от тела клетки.

Dendrite: Дендриты несут нервные импульсы к телу клетки.

Афферентные / Эфферентная

Axon: Аксоны образуют эфферентный компонент нервного импульса.

Dendrite: Дендриты образуют афферентный компонент нервного импульса.

Заключение

Аксон и дендрит — это два типа проекций нервной клетки. И аксоны, и дендриты передают нервные импульсы. Аксон длиннее дендрита. Диаметр аксона является однородным, в то время как дендриты состоят из сужающихся концов. Некоторые аксоны миелинизированы, чтобы ускорить передачу нервных импульсов. Аксоны передают нервные импульсы от тела клетки, а дендриты передают нервные импульсы к телу клетки. Поэтому основным отличием аксона от дендрита является направление передачи нервных импульсов.

Ссылка:

1. «Аксон». Википедия, Фонд Викимедиа, 1 сентября 2017 г.,

Рассмотрим более подробно строение

отростков нейрона и различия между

ними. Как уже было сказано, определяющее

отличие отростков — функциональное,

т.е. направление проведения нервного

импульса: по аксону он проводится от

тела клетки, по дендриту — к телу.

Существует и ряд анатомических различий,

однако они не абсолютны и возможен ряд

исключений из них. Тем не менее, для

типичных аксонов и дендритов характерны

следующие признаки:

-

Аксон один, а дендритов несколько (хотя

существуют нейроны и с одним дендритом). -

Дендрит короче аксона. Длина дендрита

обычно не более700 мкм, а аксон может

достигать длины 1 м. -

Дендрит плавно отходит от

тела нейрона и постепенно истончается.

Аксон, отходя от тела клетки, практически

не меняет диаметр на всем своем

протяжении. Диаметр различных аксонов

колеблется от 0,3 до 16 мкм. От их толщины

зависит скорость проведения нервного

импульса — чем аксон толще, тем скорость

больше. Участок, примыкающий к телу

нейрона (аксонный холмик), имеет большую

толщину, чем остальная часть аксона. -

Дендриты ветвятся на всем

своем протяжении под острым углом,

дихотомически (вильчато), ветвление

начинается от тела клетки. Аксон обычно

ветвится только на конце, образуя

контакты (синапсы) с другими клетками.

Конечные разветвления аксона называют

терминалами. В некоторых местах от

аксонов могут отходить под прямым углом

тонкие ответвления — коллатерали. -

Дендриты (по крайней мере,

в ЦНС) не имеют миелиновой оболочки,

аксоны часто окружены миелиновой

оболочкой (о миелиновой оболочке см.

ниже).

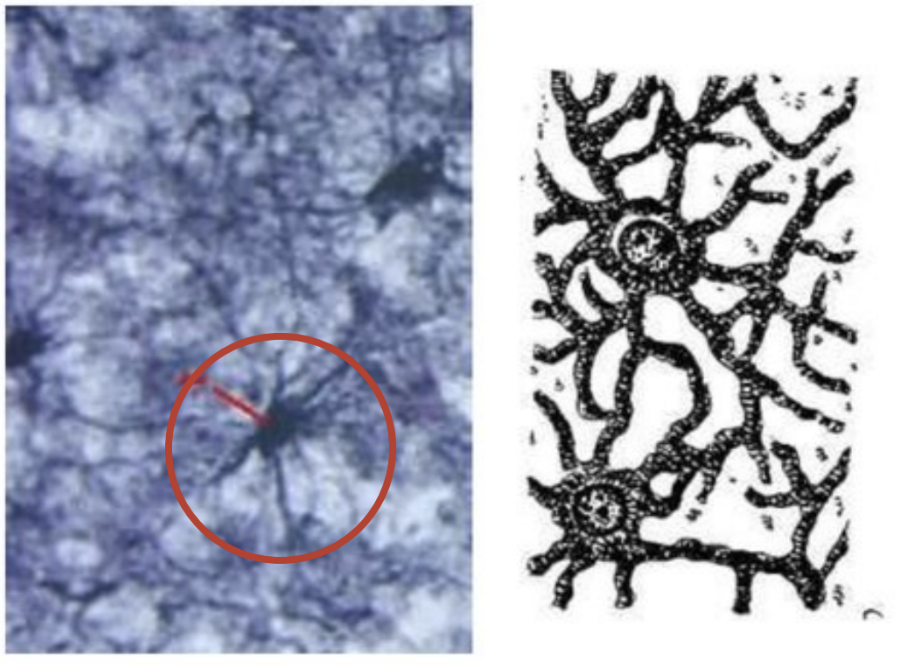

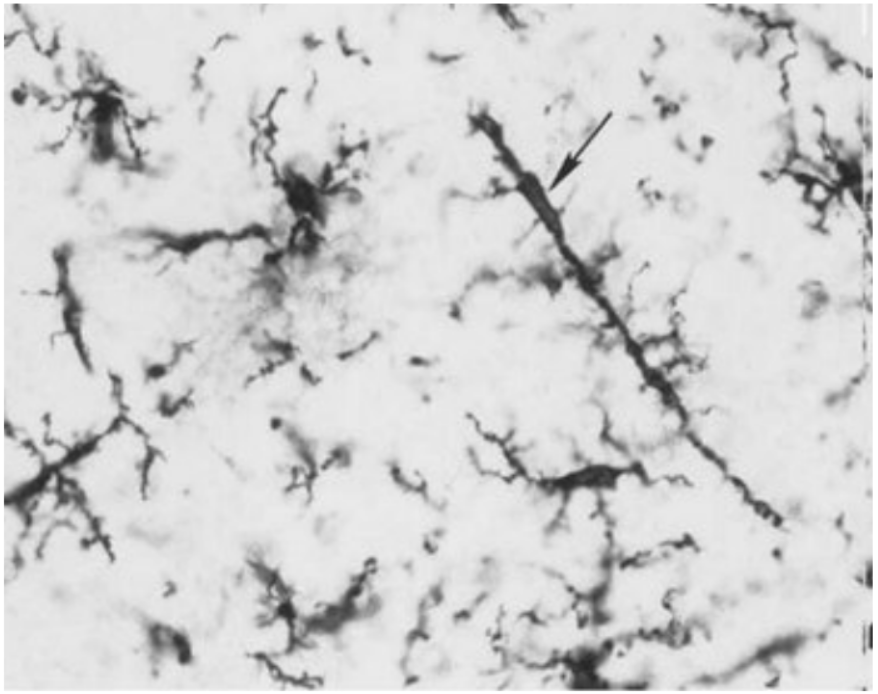

Кроме того, иногда на веточках

дендрита есть выросты

— шипики, являющиеся

характерной структурной особенностью

дендритов, особенно в коре больших

полушарий (рис. 6). Шипик состоит из двух

частей — тела и головки, размеры и форма

которых варьируют. Шипики значительно

увеличивают постсинаптическую поверхность

дендрита. Они являются лабильными

образованиями и при различных воздействиях

(или разных функциональных состояниях)

могут менять свою конфигурацию,

дегенерировать и вновь появляться. В

результате увеличивается либо уменьшается

число синапсов, меняется эффективность

передачи в них нервного сигнала и т.д.

Рис. 6. Шипик на

дендрите нейрона и контактирующие с

ним пресинаптические окончания. Стрелками

показано направление проведения

информации

Теперь, когда мы рассмотрели

строение дендритов и аксонов, следует

несколько детальнее изучить строение

синапса. Синапс, состоящий из одного

пре- и одного постсинаптического

окончаний, называют простым. Однако

большинство синапсов в ЦНС являются

сложными. В таких синапсах один аксон

может контактировать сразу с несколькими

дендритами благодаря нескольким

мембранным выростам на его окончании.

И наоборот, один дендрит за счет своих

шипиков может контактировать с несколькими

аксонами. Еще более сложную структуру

имеют синаптические гломерулы

(клубочки)— компактные

скопления окончаний нервных отростков

разных клеток, формирующие большое

количество взаимных синапсов. Обычно

гломерулы окружены оболочкой из глиальных

клеток. Особенно характерно присутствие

гломерул в тех зонах мозга, где происходит

наиболее сложная обработка сигналов —

в коре больших полушарий и мозжечка, в

таламусе.

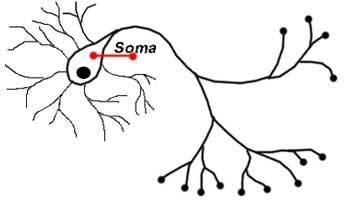

Итак, нейрон состоит из тела

(сомы) и отростков. Как правило, один из

отростков существенно длиннее остальных.

Такой длинный отросток называют нервным

волокном. В ЦНС это

всегда аксон; в периферической нервной

системе это может быть как аксон, так и

дендрит. По волокнам проводятся нервные

импульсы, имеющие электрическую природу,

в связи с чем, каждое волокно нуждается

в изолирующей оболочке.

По типу такой оболочки все

волокна делятся на миелиновые

(мякотные) и безмиелиновые

(безмякотные).

Безмиелиновые нервные волокна покрыты

только оболочкой, образованной телом

шванновской (нейроглиальной) клетки.

Эти волокна имеют малый диаметр и

полностью либо частично погружены во

впячивание шванновской клетки. Одна

шванновская клетка может образовывать

оболочку вокруг нескольких аксонов

разного диаметра. Такие волокна называются

волокнами кабельного типа (рис. 7). Так

как длина аксона существенно больше

размеров шванновских клеток, оболочку

аксона образуют цепочки нейроглиальных

клеток. Скорость проведения нервного

импульса по таким волокнам — 0,5-2 м/с.

Многие нервные волокна

имеют миелиновую оболочку. Она также

образуется нейроглиальными клетками.

При формировании такой оболочки

олигодендроцит (в ЦНС) или шванновская

клетка (в периферической нервной системе)

обхватывает участок нервного волокна

(рис. 8). После этого образуется вырост

в виде язычка, который закручивается

вокруг волокна, образуя мембранные слои

(цитоплазма при этом из «язычка»

выдавливается). Таким образом, миелиновая

оболочка представляет собой двойные

слои клеточной мембраны и по своему

химическому составу является липопротеидом,

т.е. соединением липидов (жироподобных

веществ) и белков. Миелиновая оболочка

осуществляет электрическую

изоляцию нервного волокна наиболее

эффективно. Нервный импульс проводится

по такому волокну быстрее,

чем по лишенному миелина (скорость

проведения может достигать

120 м/с). Миелиновая оболочка начинается

немного

отступя от тела нейрона и заканчивается

примерно в 2

мкм от синапса. Она состоит из цилиндров

длиной 1,5-2

мм,

каждый из которых образован своей

глиальной клеткой.

Цилиндры разделяют перехваты Ранвье —

не покрытые

миелином участки волокна (их длина 0,5 —

2,5 мкм), играющие большую роль в быстром

проведении нервного импульса. В перехватах

от аксона могут отходить коллатерали.

Поверх миелиновой оболочки у мякотных

волокон есть еще

наружная оболочка — неврилемма,

образованная цитоплазмой и ядром

нейроглиальных клеток.

Рис. 7. Строение

нервных волокон:

А

—

миелиновое;

Б

—

безмиелиновая;

I

—

волокно;

2 —

миелиновый

слой; 3—

ядро

шванновской клетки; 4 —

микротрубочки;

5—Нейрофиламенты;

6 —

митохондрии;

7—соединительнотканная

оболочка

Рис.

8.

Строение миелиновой оболочки (А).

Образование

миелиновой оболочки шванновской клеткой

(Б): ‘

1

—

аксон;

2 —

слои

миелиновой оболочки; 3

— перехваты

Ранвье;

4

—

ядро

шванновской клетки. Стрелкой показано

направление

продвижения

выроста цитоплазматической мембраны

Миелин

имеет белый цвет. Именно это его свойство

позволило

разделить вещество нервной системы на

серое и белое. Тела

нейронов и их короткие отростки образуют

более темное серое

вещество, а

волокна — белое

вещество.

-

Классификация

нейронов

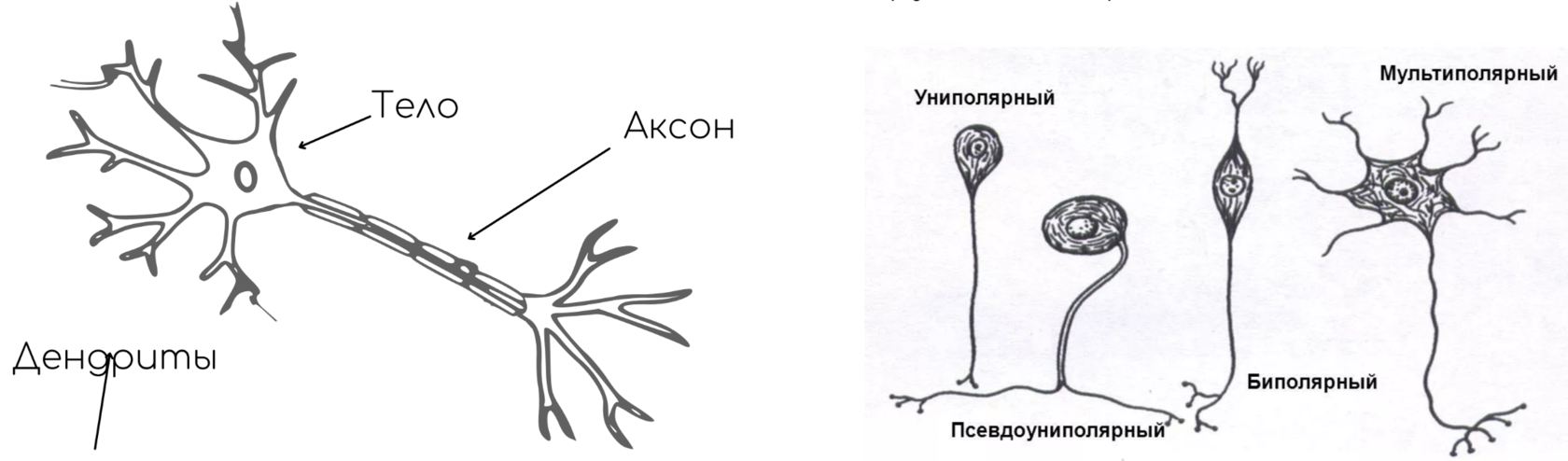

Нейроны очень

разнообразны по форме, величине,

количеству и способу отхождения от тела

отростков, химическому строению (имеется

в виду, в первую очередь, синтез тех или

иных нейромедиаторов) и т.д. (рис. 9). Тела

самых крупных нейронов достигают в

диаметре 100 — 120 мкм (гигантские пирамиды

Беца в коре больших полушарий), самых

мелких — 4-5 мкм (зернистые клетки коры

мозжечка). Приведем основные способы

классификации нервных клеток.

Рис.

9.

Различные типы нейронов:

А

—

псевдоуниполярный

нейрон спинномозгового ганглия;

Б

—

биполярный

нейрон сетчатки; В —

мотонейрон

спинного мозга;

Г

—

пирамидная

клетка коры больших полушарий (видно,

что дендриты покрыты

шипиками); Д —

клетка

Пуркинье мозжечка; I

—

тело

клетки;

2

—

дендрит;

3 —

аксон;

4 —

коллатерали

аксона

-

Функционально

нейроны подразделяются на чувствительные

(сенсорные), вставочные (переключательные,

интернейроны)

и исполнительные (двигательные или

мотонейроны и

др.). Сенсорные

нейроны —

это нервные клетки, воспринимающие

раздражения из внешней или внутренней

среды организма.

Интернейроны

(вставочные

нейроны) обеспечивают связь

между чувствительными и исполнительными

нейронами рефлекторных дугах. Общее

направление эволюции нервной системы

связано с увеличением числа интернейронов.

Из более

чем ста миллиардов нейронов человека

более 70% составляют

вставочные нейроны.

Исполнительные

нейроны,

управляющие сокращениями поперечно —

полосатых мышечных волокон, называют

двигательными

(мотонейронами). Они

образуют нервно-мышечные синапсы.

Исполнительные нейроны, называемые

вегетативными, управляют

работой внутренних органов, включая

гладкомышечные волокна, железистые

клетки и др.

2. По количеству отростков

нейроны делятся на униполярные,

псевдоуниполярные, биполярные и

мультиполярные.Большинство

нейронов нервной системы (и почти все

нейроны в ЦНС) — это мультиполярные

нейроны (см.

рис. 9, В — Д), они имеют

один аксон и несколько дендритов.

Биполярные

нейроны (см.

рис. 9, Б) имеют один аксон и один дендрит

и характерны для

периферических отделов анализаторных

систем. Униполярных

нейронов, имеющих только один отросток,

у человека практически

нет. Из тела псевдоуниполярного

нейрона (см.

рис.9,

А) выходит один отросток, который

практически сразу делится

на две ветви. Одна из них выполняет

функцию дендрита, а

другая — аксона. Такие нейроны находятся

в чувствительных спинномозговых

и черепных ганглиях. Их дендрит

морфологически

(по строению) похож на аксон: он гораздо

длиннее аксона и часто имеет миелиновую

оболочку.

3. По форме тела и характеру

ветвления отростков выделяют звездчатые,

пирамидные, веретеновидные, корзинчатые,

зернистые

и др. нейроны.

-

По длине аксона нейроны делят

на клетки типа Гольджи I и типа Гольджи

II (эта классификация разработана

итальянским ученым К.

Гольджи). Клетки Гольджи I

имеют длинный

аксон, выходящий за пределы области, в

которой находится

тело нейрона. Это, например, пирамидные

клетки коры

больших полушарий. У клеток Гольджи II

короткий и, как

правило, очень разветвленный аксон, не

выходящий за пределы

области, в которой находится тело

нейрона. Примером

таких нейронов могут быть корзинчатые

клетки коры мозжечка. -

Каждый нейрон синтезирует

только один основной нейромедиатор.

Для того чтобы определить нервную

клетку с этой

точки зрения к названию медиатора

добавляют окончание

«-ергический». Например, ацетилхолинергический

нейрон образует ацетилхолин,

глицинергический — глицин и т.д.

Соседние файлы в предмете Анатомия и физиология

- #

01.06.201515.58 Mб544ОТ НЕЙРОНА К МОЗГУ.doc

- #

- #

- #

- #

- #

ОБЩАЯ ГИТОЛОГИЯ — НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Общая информация

Нервная ткань – это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии,

обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений,

возбуждения, выработки импульса и его передачи. Она является основой

строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей

и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой.

Типы клеток

- Нервные клетки

Основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию

- Глиальные клетки

Обеспечивают существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции

Глиоциты

Количество: в 5-10 раз больше, чем нервных клеток.

Функции: опорная, стромальная, трофическая, защитная, всасывательная имвыделительная

Форма: призматическая.

Что выстилают? желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга.

Они образуют эпендиму. Между соседними клетками плотные соединения отсутствуют. Большинство эпендимоцитов имеют подвижные реснички, вызывающие ток цереброспинальной жидкости.

Танициты — клетки, базальная поверхность которых имеет длинный отросток, пронизывающий все вещество мозга и на его поверхности образующий отграничительную глиальную мембрану. Многочисленны в дне III желудочка, передают информацию о составе цереброспинальной жидкости на первичную капиллярную сеть воротной системы гипофиза.

Эпендимный эпителий сосудистых сплетений желудочков продуцирует цереброспинальную жидкость (ликвор)

Эпендимоциты

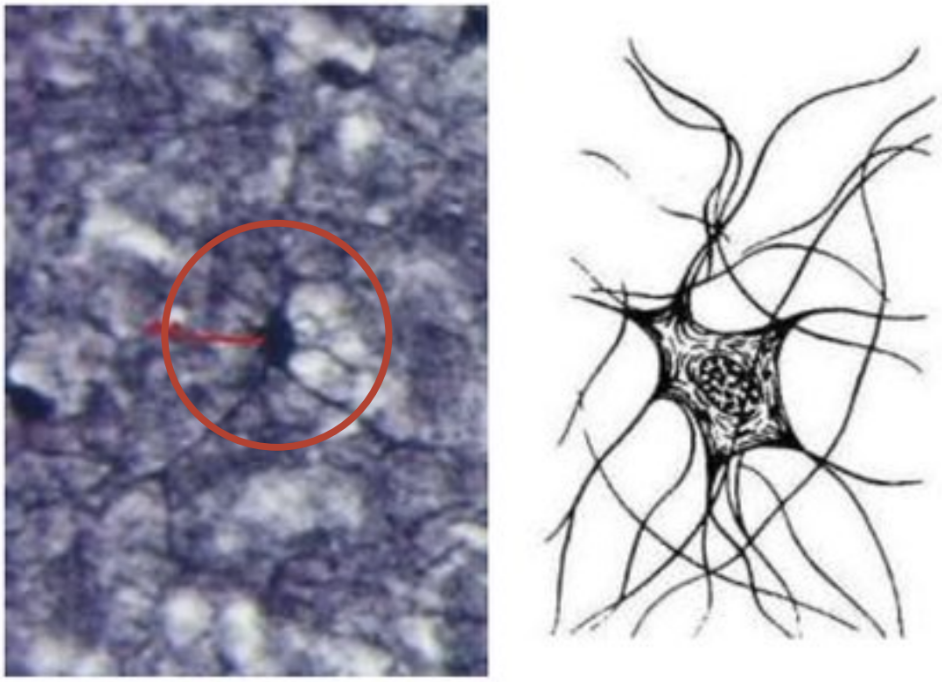

Волокнистые (фиброзные)

Локализуются в белом

веществе ЦНС

Имеют тонкие длинные

слабоветвящиеся отростки,

которые на концах

разветвляются и формируют

отграничительные мембраны.

Протоплазматические

Локализуются в сером

веществе ЦНС

Имеют многочисленные короткие

разветвления, широкие отростки,

часть которых окружает кровеносные

капилляры, участвуют в образовании

гематоэнцефалического барьера;

также отростки изолируют синапсы.

По отросткам переносятся из крови к

нейронам питательные вещества.

Функции: трофическая, защитная

(иммунобиологическая защита)

Астроциты

Олигодендроциты

Микроглия

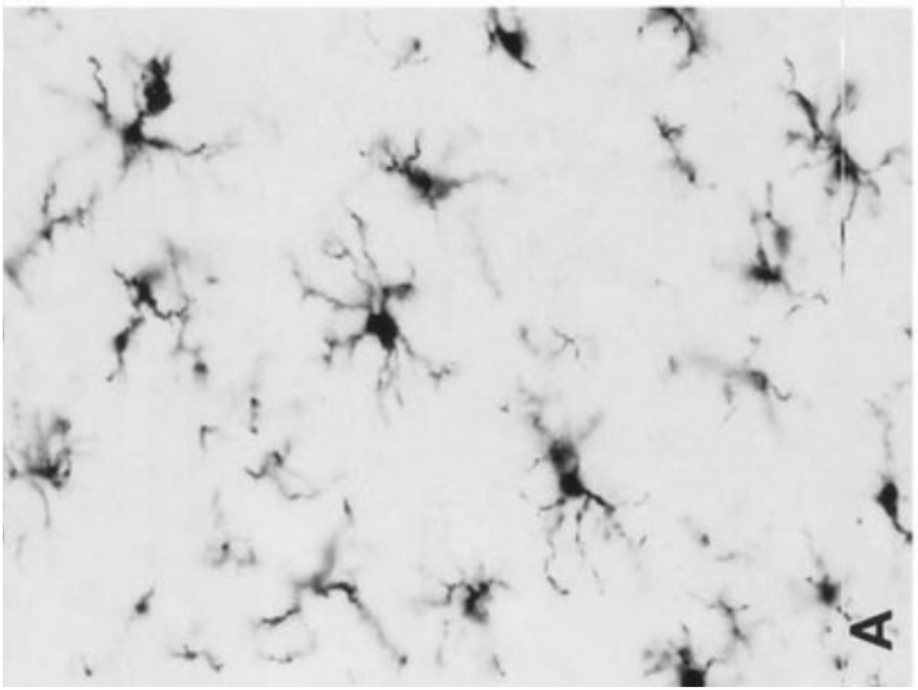

Представляет собой фагоцитирующие клетки, относящиеся к системе мононуклеарных фагоцитов. Клетки микроглии характеризуются небольшими размерами, тела их имеют продолговатую форму.

Имеют более мелкие по сравнению с астроцитами и более интенсивно окрашивающиеся ядра. Их отростки немногочисленны. Олигодендроглиоциты присутствуют как в сером, так и в белом веществе. В сером веществе они локализуются вблизи перикарионов. В белом веществе их отростки образуют миелиновый слой в миелиновых нервных волокнах. В периферической нервной системе олигодендроциты представлены нейролеммоцитами, которые образуют оболочки вокруг отростков нейронов, и мантийными клетками, окружающими тела нейронов.

Функция: защита от инфекции и повреждения, удаление продуктов разрушения нервной ткани.

Ветвистая микроглия

Встречается как в сером, так и в

белом веществе центральной

нервной системы. В цитоплазме

клеток реактивной микроглии

присутствуют плотные тельца,

липидные включения, лизосомы.

Реактивная микроглия

Формируется вследствие

активации покоящейся

микроглии при травмах

центральной нервной системы.

Нейроны

Эффекторные

(эфферентные)

нейроны

Специализированные клетки нервной системы, ответственные за получение, обработку и передачу сигнала (на: другие нейроны, мышечные или секреторные клетки). Нейрон является морфологически и функционально самостоятельной единицей, но с помощью своих отростков осуществляет синаптический контакт с другими нейронами.

Тело клетки содержит крупное светлое ядро с I-2 ядрышками, в цитоплазме содержатся все органеллы, особенно канальцы гранулярной ЭПС. Рибосомы образуют скопления – глыбки базофильного вещества (нет в аксоне и аксональных холмиках) по всей цитоплазме, в них идет синтез всех необходимых веществ, которые от тела транспортируются по отросткам.

Дендриты представляют собой истинные выпячивания тела клетки. По дендритам распространяются импульсы к телу нейрона. Они содержат те же органеллы, что и тело клетки: глыбки хроматофильной субстанции, митохондрии, большое количество микротрубочек и нейрофиламентов.

Аксон – это отросток, по которому импульс передается от тела клетки. Он содержит митохондрии, нейротубулы и нейрофиламенты, а также гладкую эндоплазматическую сеть.

Рефлекторная дуга

В зависимости от функции различают три типа нейронов:

Ведущую роль в образовании и проведении нервного импульса выполняет плазмолемма нейронов. При действии раздражителя в зоне воздействия происходит волна деполяризации распространяется по плазмолемме.

Чувствительные

(афферентные)

нейроны

Образуют 1-ое звено рефлекторной дуги (спинномозговые узлы). Длинный дендрит идет на периферию и там заканчивается нервным окончанием, а короткий аксон в соматической рефлекторной дуге поступает в задние рога спинного мозга. Афферентный нейрон преобразует раздражение в нервный импульс.

Вставочные

нейроны

Располагаются в спинном и головном мозге; второе звено рефлекторной дуги, отвечает за передачу информации.

Передают информацию на рабочие клетки. Имеют короткие разветвленные дендриты и длинный аксон, который достигает скелетное мышечное волокно и через нервно-мышечный синапс передает нервный импульс.

Функция: синтез и секретированные биологически активных веществ, в частности нейромедиаторов.

1 — ядро с эксцентричным ядрышком

2 — зона комплекса Гольджи и накопления нейросекрета (гранулы фиолетового цвета)

3 — хроматофильное в-во Ниссаля

Секреторные нейроны

В цитоплазме таких нейронов и в их аксонах находятся различной величины гранулы нейросекрета, содержащие белок, а в некоторых случаях липиды и полисахариды.

Гранулы нейросекрета выводятся непосредственно в кровь или в мозговую жидкость. Нейросекреты выполняют роль нейрорегуляторов, участвуя во взаимодействии нервной и гуморальной систем интеграции.

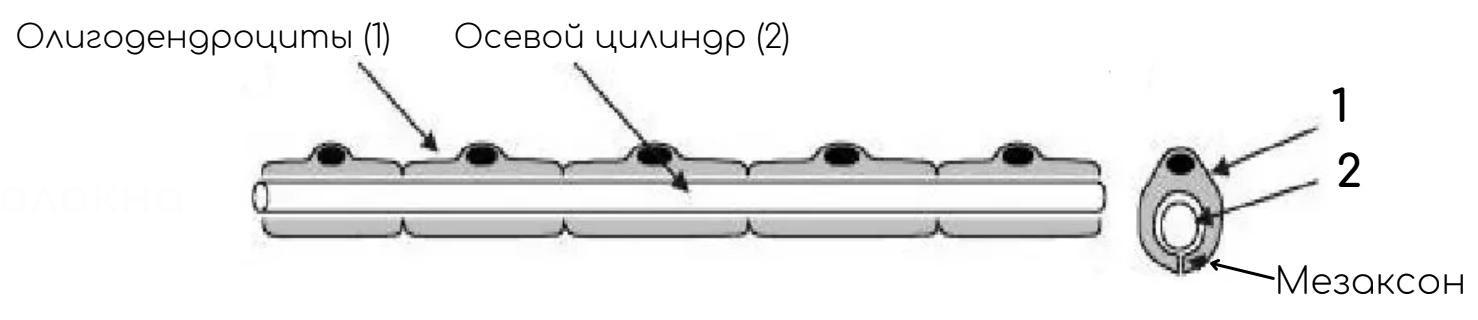

Отросток нервной клетки в нервном волокне называют осевым цилиндром, или аксоном, так как чаще всего (за исключением чувствительных нервов) в составе нервных волокон находятся именно аксоны. В ЦНС оболочки отростков нейронов образуются отростками олигодендроглиоцитов, а в ПНС — нейролеммоцитами.

Нервные волокна

Безмиелиновые нервные волокна

Место нахождения: в составе автономной, или вегетативной, нервной системы.

Нейролеммоциты оболочек безмиелиновых нервных волокон, располагаясь плотно, образуют тяжи. В нервных волокнах внутренних органов, как правило, в таком тяже имеется не один, а несколько осевых цилиндров (волокна кабельного типа), принадлежащих различным нейронам. Они могут, покидая одно волокно, переходить в соседнее.

По мере погружения осевых цилиндров в тяж нейролеммоцитов оболочки последних прогибаются, плотно охватывают осевые цилиндры и, смыкаясь над ними, образуют глубокие складки, на дне которых и располагаются отдельные осевые цилиндры. Сближенные в области складки участки оболочки нейролеммоцита образуют сдвоенную мембрану – мезаксон, на которой как бы подвешен осевой цилиндр. Скорость проведения импульса 1-5 м/с.

Где встречается? в центральной и в периферической нервной системе

Они значительно толще безмиелиновых нервных волокон. Диаметр осевых цилиндров этого типа волокон значительно толще, а оболочка сложнее.

Миелиновый слой оболочки такого волокна содержит значительное количество липидов, поэтому при обработке осмиевой кислотой он окрашивается в темно-коричневый цвет. Через определенные интервалы (1-2 мм) видны участки волокна, лишенные миелинового слоя, — это т.н. узловатые перехваты, или перехваты Ранвье.

В процессе миелинизации аксон погружается в желобок на поверхности нейролеммоцита. Образуется двойная складка плазмолеммы нейролеммоцита – мезаксон, который удлиняется, концентрически наслаивается (как бы накручивается) на осевой цилиндр и образует вокруг него плотную слоистую зону – миелиновый слой. Отсутствие миелинового слоя в области узловых перехватов объясняется тем, что в этом участке волокна кончается один нейролеммоцит и начинается другой.

Оболочка аксона (аксолемма) обладает в области перехвата значительной электронной плотностью. Отрезок волокна между смежными перехватами называется межузловым сегментом. Скорость передачи импульса миелиновыми волокнами – 5-120 м/с.

Для миелиновых волокон характерно сальтаторное проведение возбуждения, т.е. прыжками. Между перехватами идет электрический ток, скорость которого выше, чем прохождение волны деполяризации по аксолемме.

Миелиновые нервные волокна

Нервный импульс доходит до пресинаптической части и активирует синаптические пузырьки. Синаптический пузырек подходит к пресинаптической мембране, сливается с ней и нейромедиатор из синаптического пузырька попадает в синаптическую щель и действует на рецептор постсинаптической мембраны, что вызывает её деполяризацию, которая передается по центральному отростку следующего нейрона.

Аксо-аксональные

Межнейрональные контакты

Аксо-соматические

Аксо-дендритические

Синапсы – это структуры, предназначенные для передачи импульса с одного нейрона на другой или на мышечные и железистые структуры.

Синапсы определяют направление проведения импульса. Нервные клетки соединены между собой посредством синапсов.

Эффекторные синапсы – синапсы, которые заканчиваются на рабочих клетках. Нервно-мышечные синапсы образуются на скелетном мышечном волокне; содержат пресинаптическую часть, которая образована конечным терминальным отделом аксона двигательного нейрона и внедряется в скелетное мышечное волокно. А прилежащий участок скелетного мышечного волокна образует постсинаптическую часть. В этой части отсутствуют миофибриллы, но в большом количестве располагаются ядра и митохондрии, а сарколемма формирует постсинаптическую мембрану

Постсинаптическая часть содержит постсинаптическую мембрану, которая содержит высокоспецифичные белковые рецепторы, реагирующие

только на конкретные медиаторы. Между пресинаптической и

постсинаптической частями находится синаптическая щель.

Двигательные нервные окончания – это концевые аппараты аксонов двигательных клеток соматической или вегетативной нервной системы.

При их участии нервный импульс передается на ткани рабочих органов.

Возбуждающие

Содержат возбуждающие

нейромедиаторы

(ацетилхолин, адреналин,

норадреналин,

глютаминовая кислота)

Адренергические

Передача импульса

совершается с помощью

медиатора адреналина

Холинергические

Передача импульса

совершается с помощью

медиатора ацетилхолина

Тормозные

Содержат тормозные

нейромедиаторы

(глицин, ГАМК — гамма

аминомасляная кислота)

СИНАПСЫ

и

Рецепторы

Экстерорецепторы

- слуховые

- зрительные

- обонятельные

- вкусовые

- осязательные

Интерорецепторы

- висцеро-рецепторы (сигнализирующие о состоянии внутренних органов)

- проприорецепторы (рецепторы опорно-двигательного аппарата)

Рецепторы рассеяны по всему организму и воспринимают различные раздражения как из внешней среды, так и от внутренних органов.

Соответственно выделяют две большие группы рецепторов:

В зависимости от специфичности раздражения, воспринимаемого данным видом рецептора, все чувствительные окончания делят на механорецепторы, барорецепторы, хеморецепторы, терморецепторы и некоторые другие.

Инкапсулированные

- Покрытые соединительной тканной капсулой

- Тельца Фатера — Пачини

Неинкапсулированные

- Не покрыты соединительной тканной капсулой

- Тельца Мейснера

По особенностям строения чувствительные окончания подразделяют на:

Свободные нервные окончания

Состоящие только из конечных ветвлений осевого цилиндра

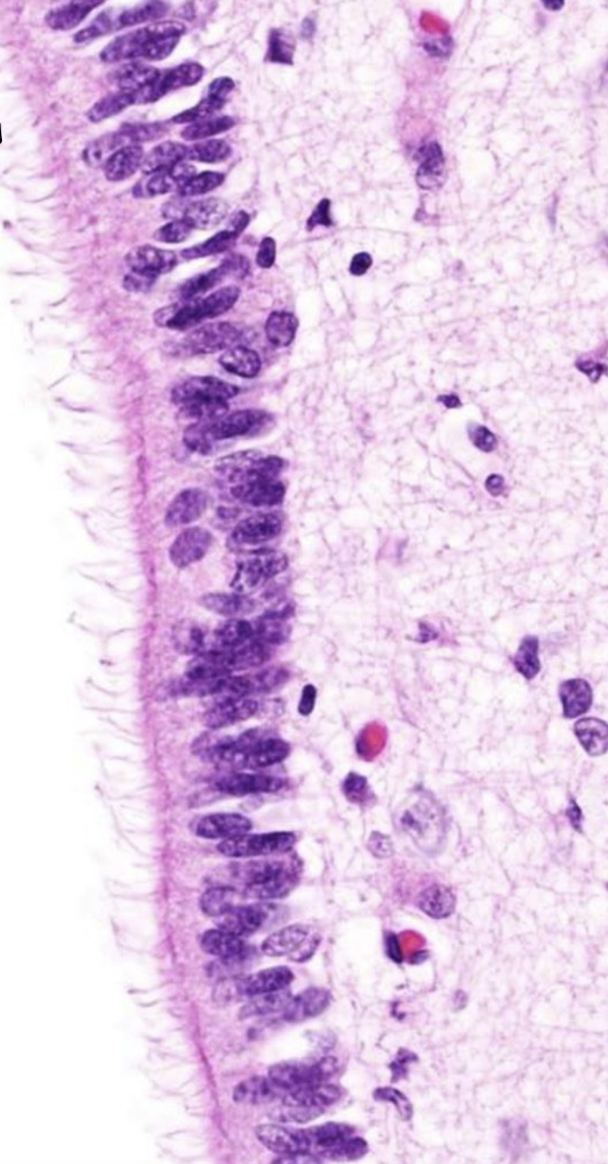

Воспринимают холод, тепло и боль. Такие окончания характерны для эпителия. В этом случае миелиновые нервные волокна подходят к эпителиальному пласту, теряют миелин, а осевые цилиндры проникают в эпителий и распадаются там между клетками на тонкие терминальные ветви.

Несвободные нервные окончания

Содержащие в своем составе все компоненты нервного волокна, а именно ветвления осевого цилиндра и клетки глии

Регенерация

Нервная клетка сохраняет способность к регенерации при условии сохранения тела нейрона, а отростки и нервные волокна регенерируют примерно со скоростью 1-2 мм в сутки.

Регенерация зависит от места травмы. Как в центральной, так и в

периферической нервной системе погибшие нейроны не восстанавливаются.

Полноценной регенерации нервных волокон в центральной нервной системе

обычно не происходит, но нервные волокна в составе периферических нервов

обычно хорошо регенерируют.

Поврежденные нервные волокна головного и спинного мозга не регенерируют.

Однако при малых травмах центральной нервной системы возможно

частичное восстановление ее функций, обусловленное пластичностью

нервной ткани.

В теле человека бессчетное количество клеток, каждая из которых имеет собственную функцию. Среди них самые загадочные – нейроны, отвечающие за любое совершаемое нами действие. Попробуем разобраться как работают нейроны и в чем их предназначение.

Что такое нейрон (нейронные связи)

В переводе с греческого нейрон, или как его еще называют неврон, означает «волокно», «нерв». Нейрон – это специфическая структура в нашем организме, которая отвечает за передачу внутри него любой информации, в быту называемая нервной клеткой.

Нейроны работают при помощи электрических сигналов и способствуют обработке мозгом поступающей информации для дальнейшей координации производимых телом действий.

Эти клетки являются составляющей частью нервной системы человека, предназначение которой состоит в том, чтобы собрать все сигналы, поступающие из вне или от собственного организма и принять решение о необходимости того или иного действия. Именно нейроны помогают справиться с такой задачей.

Каждый из нейронов имеет связь с огромным количеством таких же клеток, создаётся своеобразная «паутина», которая называется нейронной сетью. Посредством данной связи в организме передаются электрические и химические импульсы, приводящие всю нервную систему в состояние покоя либо, наоборот, возбуждения.

К примеру, человек столкнулся с неким значимым событием. Возникает электрохимический толчок (импульс) нейронов, приводящий к возбуждению неровной системы. У человека начинает чаще биться сердце, потеют руки или возникают другие физиологические реакции.

Мы рождаемся с заданным количеством нейронов, но связи между ними еще не сформированы. Нейронная сеть строится постепенно в результате поступающих из вне импульсов. Новые толчки формируют новые нейронные пути, именно по ним в течение жизни побежит аналогичная информация. Мозг воспринимает индивидуальный опыт каждого человека и реагирует на него. К примеру, ребенок, схватился за горячий утюг и отдернул руку. Так у него появилась новая нейронная связь.

Стабильная нейронная сеть выстраивается у ребенка уже к двум годам. Удивительно, но уже с этого возраста те клетки, которые не используются, начинают ослабевать. Но это никак не мешает развитию интеллекта. Наоборот, ребенок познает мир через уже устоявшиеся нейронные связи, а не анализирует бесцельно все вокруг.

Даже у такого малыша есть практический опыт, позволяющий отсекать ненужные действия и стремиться к полезным. Поэтому, например, так сложно отучить ребенка от груди — у него сформировалась крепкая нейронная связь между приложением к материнскому молоку и удовольствию, безопасности, спокойствию.

Познание нового опыта на протяжении всей жизни приводит к отмиранию ненужных нейронных связей и формированию новых и полезных. Этот процесс оптимизирует головной мозг наиболее эффективным для нас образом. Например, люди, проживающие в жарких странах, учатся жить в определенном климате, а северянам нужен совсем другой опыт для выживания.

Сколько нейронов в мозге

Нервные клетки в составе головного мозга занимают порядка 10 процентов, остальные 90 процентов это астроциты и глиальные клетки, но их задача заключается лишь в обслуживании нейронов.

Подсчитать «вручную» численность клеток в головном мозге также сложно, как узнать количество звезд на небе.

Тем не менее ученые придумали сразу несколько способов для определения количества нейронов у человека:

- Рассчитывается число нервных клеток на небольшой части мозга, а затем, количество умножается пропорционально полному объему. Исследователи исходят из постулата о том, что нейроны равномерно распределены в нашем мозге.

- Происходит растворение всех мозговых клеток. В результате получается жидкость, в составе которой можно увидеть клеточные ядра. Их можно посчитать. При этом служебные клетки, о которых мы сказали выше, не учитываются.

В результате описанных экспериментов установлено, что число нейронов в головном мозге человека — 85 миллиардов единиц. Ранее, на протяжении многих веков считалось, что нервных клеток больше, порядка 100 миллиардов.

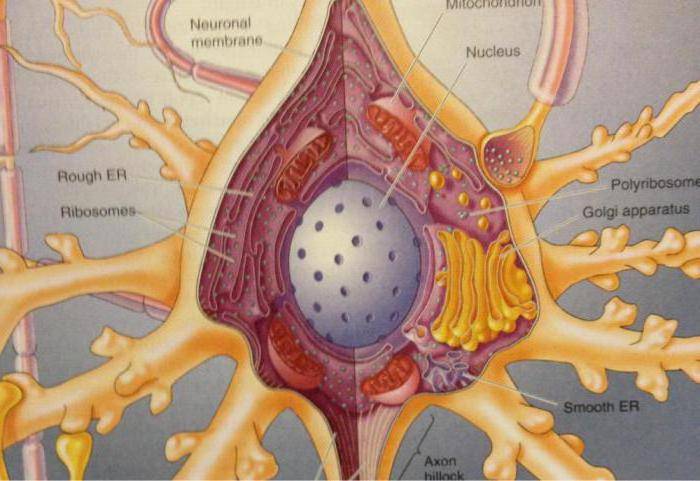

Строение нейрона

На рисунке приведено строение нейрона. Он состоит из основного тела и ядра. От клеточного тела идет ответвление многочисленных волокон, которые именуются дендритами.

Мощные и длинные дендриты называются аксонами, которые в действительности намного длиннее, чем на картинке. Их протяженность варьируется от нескольких миллиметров до более метра.

Аксоны играют ведущую роль в передаче информации между нейронами и обеспечивают работу всей нервной системы.

Место соединения дендрита (аксона) с другим нейроном называется синапсом. Дендриты при наличии раздражителей могут разрастись настолько сильно, что станут улавливать импульсы от других клеток, что приводит к образованию новых синаптических связей.

Синаптические связи играют существенную роль в формировании личности человека. Так, личность с устоявшимся позитивным опытом будет смотреть на жизнь с любовью и надеждой, человек, у которого нейронные связи с негативным зарядом, станет со временем пессимистом.

Виды нейронов и нейронных связей

Нейроны можно обнаружить в различных органах человека, а не исключительно в головном мозге. Большое их количество расположено в рецепторах (глаза, уши, язык, пальцы рук – органы чувств). Совокупность нервных клеток, которые пронизывают наш организм составляет основу периферической нервной системы. Выделим основные виды нейронов.

| Вид нейронной клетки | За что отвечает |

|---|---|

| Аффекторные | Являются переносчиками информации от органов чувств в головной мозг. У этого вида нейронов самые длинные аксоны. Импульс из вне поступает по аксонам строго в определенный участок головного мозга, звук — в слуховой «отсек», запах – в «обонятельный» и т.д. |

| Промежуточные | Промежуточные нервные клетки обрабатывают сведения, поступившие от аффекторных нейронов и передают ее периферическим органам и мышцам. |

| Эффекторные | На заключительном этапе в дело вступают эфференты, которые доводят команду промежуточных нейронов до мышц и других органов тела. |

Слаженная работа нейронов трех типов выглядит так: человек «слышит» запах шашлыка, нейрон передает информацию в соответствующий раздел мозга, мозг передает сигнал желудку, который выделяет желудочный сок, человек принимает решение «хочу есть» и бежит покупать шашлык. Упрощенно так это действует.

Самыми загадочными являются промежуточные нейроны. С одной стороны, их работа обуславливает наличие рефлекса: дотронулся до электричества – отдернул руку, полетела пыль –зажмурился. Однако, пока не объяснимо как обмен между волокнами рождает идеи, образы, мысли?

Единственное, что установили ученые, это тот факт, что любой вид мыслительной деятельности (чтение книг, рисование, решение математических задач) сопровождается особой активностью (вспышкой) нервных клеток определенного участка головного мозга.

Есть особая разновидность нейронов, которые именуются зеркальными. Их особенность заключается в том, что они не только приходят в возбуждение от внешних сигналов, но и начинают «шевелиться», наблюдая за действиями своих собратьев – других нейронов.

Функции нейронов

Без нейронов невозможна работа организма человека. Мы увидели, что эти наноклетки отвечают буквально за каждое наше движение, любой поступок. Выполняемые ими функции до настоящего времени в полной мере не изучены и не определены.

Существует несколько классификаций функций нейронов. Мы остановимся на общепринятой в научном мире.

Функция распространения информации

Данная функция:

- является основной;

- изучена лучше остальных.

Суть ее в том, что нейронами обрабатываются и переносятся в головной мозг все импульсы, которые поступают из окружающего мира или собственного тела. Далее происходит их обработка, подобно тому, как работает поисковик в браузере.

По результатам сканирования сведений из вне, головной мозг в форме обратной связи передает обработанную информацию к органам чувств или мышцам.

Мы не подозреваем, что в нашем теле происходит ежесекундная доставка и переработка информации, не только в голове и на уровне периферической нервной системы.

До настоящего времени создать искусственный интеллект, который бы приблизился к работе нейронных сетей человека, не удалось. У каждого из 85 миллиардов нейронов имеется, как минимум, 10 тысяч обусловленных опытом связей, и все они работают на передачу и обработку информации.

Функция аккумуляции знаний (сохранения опыта)

Человек обладает памятью, возможностью понимать суть вещей, явлений и действий, которые он единожды или многократно повторял. За формирование памяти отвечают именно нейронные клетки, точнее нейротрансмиттеры, связующие звенья между соседними нейронами.

Таким образом, за память отвечает не какая-то отдельная часть мозга, а маленькие белковые мостики между клетками. Человек может потерять память, когда произошло крушение этих нервных связей.

Функция интеграции

Данная функция позволяет взаимодействовать между собой отдельным долям головного мозга. Как мы уже сказали, сигналы от разных органов чувств поступают в разные отделы мозга.

Нейроны посредством «вспышек» активности передают и принимают импульсы в разных частях мозга. Так происходит процесс появления мыслей, эмоций и чувств. Чем больше таких разноплановых связей, тем эффективнее человек мыслит. Если человек способен к размышлениям и аналитике в определенном направлении, то он будет хорошо соображать и в другом вопросе.

Функция производства белков

Нейроны – настолько полезные клетки, что не ограничиваются только передаточными функциями. Нервные клетки вырабатывают необходимые для жизни человека белки. Опять же ключевую роль в производстве белков имеют нейротрансмиттеры, которые отвечают за память.

Всего в невронах индуцируется порядка 80 белков, вот основные из них, влияющие на самочувствие человека:

- Серотонин – вещество, вызывающее радость и удовольствие.

- Допамин – ведущий источник бодрости и счастья для человека. Активизирует физическую активность, помогает проснуться, переизбыток может привести к состоянию эйфории.

- Норадреналин – это «плохой» гормон, вызывающий приступы ярости и гнева. Наряду с кортизолом его называют гормоном стресса.

- Глутамат – вещество, отвечающие за хранение памяти.

Прекращение выработки белков или их выпуск в недостаточном количестве способны привести к тяжелым заболеваниям.

Восстанавливаются ли нервные клетки

При нормальном состоянии организма нейроны могут жить и функционировать очень долго. К сожалению, случается так, что они начинают массово погибать. Причин разрушения нервных волокон может быть много, но до конца механизм их деструкции не изучен.

Установлено, что нервные клетки погибают из-за гипоксии (кислородное голодание). Нейронные сети рушатся при отдельных травмах головного мозга, человек теряет память или утрачивает способность к хранению информации. В этом случае сами нейроны сохранены, но теряется их передаточная функция.

Отсутствие допамина ведет к развитию болезни Паркинсона, а его переизбыток является причиной шизофрении. Почему прекращается выработка белка не известно, спусковой механизм не выявлен.

Гибель нервных клеток происходит при алкоголизации личности. Алкоголик со временем может совершенно деградировать и утратить вкус к жизни.

Формирование нервных клеток происходит при рождении. Долгое время ученые полагали, что со временем нейроны отмирают. Поэтому с возрастом человек утрачивает способность накапливать информацию, хуже соображает. Нарушение функции по выработке допамина и серотонина связывается с наличием практически у всех пожилых людей депрессивных состояний.

Гибель нейронов, действительно неизбежна, в год исчезает примерно 1 процент от их количества. Но есть и хорошие новости. Последние исследования показали, что в коре головного мозга есть особенный участок, именуемый гипокаммом. Именно в нем генерируются новые чистые нейроны. Подсчитано примерное количество генерируемых ежедневно нервных клеток – 1400.

В науке обозначилось новое понятие «нейропластичность», обозначающее возможность мозга регенерироваться и перестраиваться. Но есть одна тонкость: новые нейроны еще не имеют никакого опыта и наработанных связей. Поэтому с возрастом или после заболевания мозг нужно тренировать, как и все иные мышцы тела: получать новые знания, анализировать происходящие события и явления.

Подобно тому, как мы усиливаем бицепс при помощи гантели, активизировать процесс включения новых нервных клеток можно следующими способами:

- изучение новых сфер знаний, которые ранее были не нужны или не интересны. К примеру, математику можно начать изучать живопись, а юристу – основы физики.

- через постановку сложных задач и поиск их решения;

- составлением планов деятельности, которые включают в себя множество исходных данных.

Механизм возрождения прост. У нас имеются совершенно не задействованные новые клетки, которые нужно заставить работать, а сделать это можно лишь путем постановки новых задач и изучения неизвестных предметных сфер.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Дендрит, аксон и синапс, строение нервной клетки

Клеточная мембрана

Этот элемент обеспечивает функцию барьера, отделяя внутреннюю среду от находящейся снаружи нейроглии. Тончайшая пленка состоит из двух слоев белковых молекул и находящихся между ними фосфолипидов. Строение мембраны нейрона предполагает наличие в ее структуре специфических рецепторов, отвечающих за узнавание раздражителей. Они обладают выборочной чувствительностью и при необходимости «включаются» при наличии контрагента. Связь внутренней и наружной сред происходит через канальцы, пропускающие ионы кальция или калия. При этом они открываются или закрываются под действием белковых рецепторов.

Благодаря мембране клетка имеет свой потенциал. При передаче его по цепочке происходит иннервация возбудимой ткани. Контакт мембран соседствующих нейронов происходит в синапсах. Поддержание постоянства внутренней среды – это важная составляющая жизнедеятельности любой клетки. И мембрана тонко регулирует концентрацию в цитоплазме молекул и заряженных ионов. При этом происходит транспорт их в необходимых количествах для протекания реакций метаболизма на оптимальном уровне.

Классификация

Структурная классификация

На основании числа и расположения дендритов и аксона нейроны делятся на безаксонные, униполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны, биполярные нейроны и мультиполярные (много дендритных стволов, обычно эфферентные) нейроны.

Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изучено.

Униполярные нейроны — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге. Многие морфологи считают, что униполярные нейроны в теле человека и высших позвоночных не встречаются.

Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях.

Мультиполярные нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе.

Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого (периферического) отростка. Триггерной зоной является начало этого разветвления (то есть находится вне тела клетки). Такие нейроны встречаются в спинальных ганглиях.

Функциональная классификация

По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны).

Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный, рецепторный или центростремительный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.

Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный, моторный или центробежный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние — не ультиматные.

Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными.

Секреторные нейроны — нейроны, секретирующие высокоактивные вещества (нейрогормоны). У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается аксовазальными синапсами.

Морфологическая классификация

Морфологическое строение нейронов многообразно. При классификации нейронов применяют несколько принципов:

- учитывают размеры и форму тела нейрона;

- количество и характер ветвления отростков;

- длину аксона и наличие специализированных оболочек.

По форме клетки, нейроны могут быть сферическими, зернистыми, звездчатыми, пирамидными, грушевидными, веретеновидными, неправильными и т. д. Размер тела нейрона варьирует от 5 мкм у малых зернистых клеток до 120—150 мкм у гигантских пирамидных нейронов.

По количеству отростков выделяют следующие морфологические типы нейронов:

- униполярные (с одним отростком) нейроциты, присутствующие, например, в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге;

- псевдоуниполярные клетки, сгруппированные вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях;

- биполярные нейроны (имеют один аксон и один дендрит), расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях;

- мультиполярные нейроны (имеют один аксон и несколько дендритов), преобладающие в ЦНС.

Строение нейронов

Схема нейрона

Тело клетки

Тело нервной клетки состоит из протоплазмы (цитоплазмы и ядра), ограниченной снаружи мембраной из липидного бислоя. Липиды состоят из гидрофильных головок и гидрофобных хвостов. Липиды располагаются гидрофобными хвостами друг к другу, образуя гидрофобный слой. Этот слой пропускает только жирорастворимые вещества (напр. кислород и углекислый газ). На мембране находятся белки: в форме глобул на поверхности, на которых можно наблюдать наросты полисахаридов (гликокаликс), благодаря которым клетка воспринимает внешнее раздражение, и интегральные белки, пронизывающие мембрану насквозь, в которых находятся ионные каналы.

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм. Тело содержит ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также из отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый цитоскелет, который проникает в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). Цитоскелет нейрона состоит из фибрилл разного диаметра: Микротрубочки (Д = 20—30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний. Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ. Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно выражены в растущих нервных отростках и в нейроглии.(Нейроглия, или просто глия (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей), — совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Составляет около 40 % объёма ЦНС. Количество глиальных клеток в мозге примерно равно количеству нейронов).

В теле нейрона выявляется развитый синтетический аппарат, гранулярная эндоплазматическая сеть нейрона окрашивается базофильно и известна под названием «тигроид». Тигроид проникает в начальные отделы дендритов, но располагается на заметном расстоянии от начала аксона, что служит гистологическим признаком аксона. Нейроны различаются по форме, числу отростков и функциям. В зависимости от функции выделяют чувствительные, эффекторные (двигательные, секреторные) и вставочные. Чувствительные нейроны воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в мозг. Эффекторные (от лат. effectus — действие) — вырабатывают и посылают команды к рабочим органам. Вставочные — осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами, участвуют в обработке информации и выработке команд.

Различается антероградный (от тела) и ретроградный (к телу) аксонный транспорт.

Дендриты и аксон

Основные статьи: Дендрит и Аксон

Схема строения нейрона

Аксон — длинный отросток нейрона. Приспособлен для проведения возбуждения и информации от тела нейрона к нейрону или от нейрона к исполнительному органу.

Дендриты — короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона, служащие главным местом для образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов), и которые передают возбуждение к телу нейрона. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами.

Дендриты делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии.

Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.

Синапс

Основная статья: Синапс

Си́напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни синапсы вызывают деполяризацию нейрона и являются возбуждающими, другие — гиперполяризацию и являются тормозными. Обычно для возбуждения нейрона необходимо раздражение от нескольких возбуждающих синапсов.

Термин был введён английским физиологом Чарльзом Шеррингтоном в 1897 г.

Литература

- Поляков Г. И., О принципах нейронной организации мозга, М: МГУ, 1965

- Косицын Н. С. Микроструктура дендритов и аксодендритических связей в центральной нервной системе. М.: Наука, 1976, 197 с.

- Немечек С. и др. Введение в нейробиологию, Avicennum: Прага, 1978, 400 c.

- Мозг (сборник статей: Д. Хьюбел, Ч. Стивенс, Э. Кэндел и дp. — выпуск журнала Scientific American (сентябрь 1979)). М. :Миp, 1980

- Савельева-Новосёлова Н. А., Савельев А. В. Устройство для моделирования нейрона. А. с. № 1436720, 1988

- Савельев А. В. Источники вариаций динамических свойств нервной системы на синаптическом уровне // журнал “Искусственный интеллект”, НАН Украины. — Донецк, Украина, 2006. — № 4. — С. 323—338.

Строение нейрона

На рисунке приведено строение нейрона. Он состоит из основного тела и ядра. От клеточного тела идет ответвление многочисленных волокон, которые именуются дендритами.

Мощные и длинные дендриты называются аксонами, которые в действительности намного длиннее, чем на картинке. Их протяженность варьируется от нескольких миллиметров до более метра.

Аксоны играют ведущую роль в передаче информации между нейронами и обеспечивают работу всей нервной системы.

Место соединения дендрита (аксона) с другим нейроном называется синапсом. Дендриты при наличии раздражителей могут разрастись настолько сильно, что станут улавливать импульсы от других клеток, что приводит к образованию новых синаптических связей.

Синаптические связи играют существенную роль в формировании личности человека. Так, личность с устоявшимся позитивным опытом будет смотреть на жизнь с любовью и надеждой, человек, у которого нейронные связи с негативным зарядом, станет со временем пессимистом.

Волокна

Вокруг нервных отростков независимо располагаются глиальные оболочки. В комплексе они формируют нервные волокна. Ответвления в них называются осевыми цилиндрами. Существуют безмиелиновые и миелиновые волокна. Они отличаются по строению глиальной оболочки. Безмиелиновые волокна имеют достаточно простое устройство. Подходящий к глиальной клетке осевой цилиндр прогибает ее цитолемму. Цитоплазма смыкается над ним и формирует мезаксон — двойную складку. Одна глиальная клетка может содержать несколько осевых цилиндров. Это «кабельные» волокна. Их ответвления могут переходить в расположенные по соседству глиальные клетки. Импульс проходит со скоростью 1-5 м/с. Волокна данного типа обнаруживаются в ходе эмбриогенеза и в постганглионарных участках вегетативной системы. Миелиновые сегменты толстые. Они расположены в соматической системе, иннервирующей мускулатуру скелета. Леммоциты (глиальные клетки) проходят последовательно, цепью. Они формируют тяж. В центре проходит осевой цилиндр. В глиальной оболочке присутствуют:

- Внутренний слой нервных клеток (миелиновый). Он считается основным. На некоторых участках между слоями цитолеммы присутствуют расширения, образующие миелиновые насечки.

- Периферический слой. В нем присутствуют органеллы и ядро – нейрилемма.

- Толстая базальная мембрана.

Внутреннее строение нейронов

Ядро нейрона

обычно крупное, округлое, с мелкодисперсным

хроматином, 1-3 крупными ядрышками. Это

отражает высокую интенсивность

процессов транскрипции в ядре нейрона.

Клеточная оболочка

нейрона способна генерировать и проводить

электрические импульсы. Это достигается

изменением локальной проницаемости

её ионных каналов для Na+ и К+, изменением

электрического потенциала и быстрым

перемещением его по цитолемме (волна

деполяризации, нервный импульс).

В цитоплазме нейронов

хорошо развиты все органоиды общего

назначения. Митохондрии

многочисленны и обеспечивают высокие

энергетические потребности нейрона,

связанные со значительной активностью

синтетических процессов, проведением

нервных импульсов, работой ионных

насосов. Они характеризуются быстрым

изнашиванием и обновлением (рис 8-3).

Комплекс

Гольджи очень

хорошо развит. Не случайно эта органелла

впервые была описана и демонстрируется

в курсе цитологии именно в нейронах.

При световой микроскопии он выявляется

в виде колечек, нитей, зёрнышек,

расположенных вокруг ядра (диктиосомы).

Многочисленные лизосомы

обеспечивают постоянное интенсивное

разрушение изнашиваемых компонентов

цитоплазмы нейрона (аутофагия).

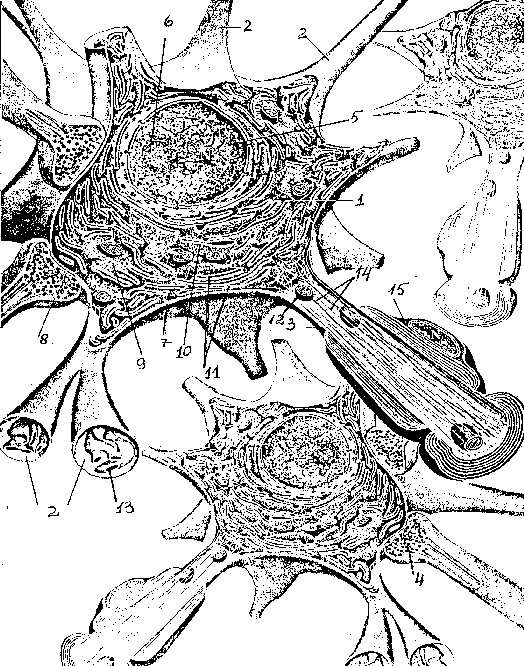

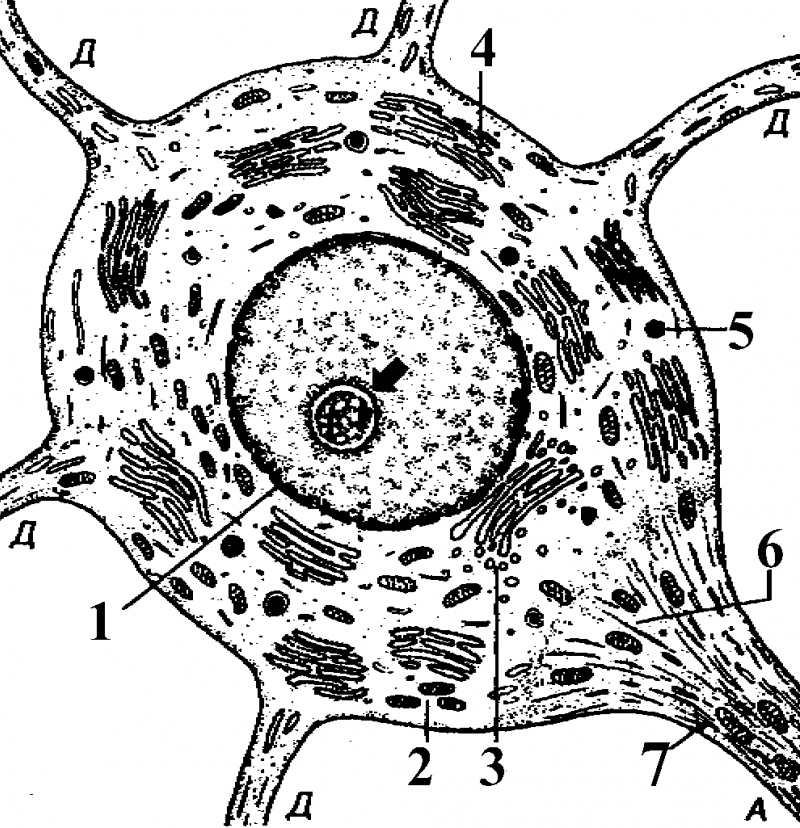

Р

8-3. Ультрастуктурная организация

тела нейрона.

Д. Дендриты. А.

Аксон.

1. Ядро (ядрышко

показано стрелкой).

2. Митохондрии.

3. Комплекс

Гольджи.

4. Хроматофильная

субстанция (участки гранулярной

цитоплазмотической сети).

5. Лизосомы.

6. Аксонный

холмик.

7. Нейротрубочки,

нейрофиламенты.

(По В. Л. Быкову).

Для нормального

функционирования и обновления структур

нейрона в них должен быть хорошо развит

белоксинтезирующий аппарат (рис.

8-3). Гранулярная

цитоплазматическая сеть

в цитоплазме нейронов образует скопления,

которые хорошо окрашиваются основными

красителями и видны при световой

микроскопии в виде глыбок хроматофильного

вещества

(базофильное, или тигровое вещество,

субстанция Ниссля). Термин субстанция

Ниссля

сохранился в честь учёного Франца

Ниссля, впервые ее описавшего. Глыбки

хроматофильного вещества расположены

в перикарионах нейронов и дендритах,

но никогда не встречаются в аксонах,

где белоксинтезирующий аппарат развит

слабо (рис. 8-3). При длительном раздражении

или повреждении нейрона эти скопления

гранулярной цитоплазматической сети

распадаются на отдельные элементы, что

на светооптическом уровне проявляется

исчезновением субстанции Ниссля

(хроматолиз,

тигролиз).

Цитоскелет

нейронов хорошо развит, образует

трёхмерную сеть, представленную

нейрофиламентами (толщиной 6-10 нм) и

нейротрубочками (диаметром 20-30 нм).

Нейрофиламенты и нейротрубочки

связаны друг с другом поперечными

мостиками, при фиксации они склеиваются

в пучки толщиной 0,5-0,3 мкм, которые

окрашиваются солями серебра.На

светооптическом уровне они описаны под

названием нейрофибрилл.

Они образуют

сеть в перикарионах нейроцитов, а в

отростках лежат параллельно (рис. 8-2).

Цитоскелет поддерживает форму клеток,

а также обеспечивает транспортную

функцию – участвует в транспорте веществ

из перикариона в отростки (аксональный

транспорт).

Включения

в цитоплазме нейрона представлены

липидными каплями, гранулами

липофусцина

– «пигмента

старения» – жёлто-бурого цвета

липопротеидной природы. Они представляют

собой остаточные тельца (телолизосомы)

с продуктами непереваренных структур

нейрона. По-видимому, липофусцин

может накапливаться и в молодом возрасте,

при интенсивном функционировании и

повреждении нейронов. Кроме того, в

цитоплазме нейронов черной субстанции

и голубого пятна ствола мозга имеются

пигментные включения меланина.

Во многих нейронах головного мозга

встречаются включения гликогена.

Нейроны не способны к делению, и с

возрастом их число постепенно уменьшается

вследствие естественной гибели. При

дегенеративных заболеваниях (болезнь

Альцгеймера, Гентингтона, паркинсонизм)

интенсивность апоптоза возрастает и

количество нейронов в определённых

участках нервной системы резко

уменьшается.

Нервные клетки

Чтобы обеспечивать множественные связи, нейрон имеет особое строение. Кроме тела, в котором сосредоточены главные органеллы, присутствуют отростки. Часть их короткие (дендриты), обычно их несколько, другой (аксон) – он один, и его длина в отдельных структурах может достигать 1 метра.

Строение нервной клетки нейрона имеет такой вид, чтобы обеспечивать наилучший взаимообмен информацией. Дендриты сильно ветвятся (как крона дерева). Своими окончаниями они взаимодействуют с отростками других клеток. Место их стыка называют синапсом. Там происходит прием-передача импульса. Его направление: рецептор – дендрит – тело клетки (сома) – аксон – реагирующий орган или ткань.

Внутреннее строение нейрона по составу органелл сходно с другими структурными единицами тканей. В нем присутствует ядро и цитоплазма, ограниченная мембраной. Внутри располагаются митохондрии и рибосомы, микротрубочки, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи.

Синапсы

С их помощью клетки нервной системы соединяются между собой. Существуют разные синапсы: аксо-соматические, -дендритические, -аксональные (главным образом тормозного типа). Также выделяют электрические и химические (первые выявляются достаточно редко в организме). В синапсах различают пост- и пресинаптическую части. Первая содержит мембрану, в которой присутствуют высокоспецифичные протеиновые (белковые) рецепторы. Они реагируют только на определенные медиаторы. Между пре- и постсинаптической частями расположена щель. Нервный импульс достигает первой и активирует особые пузырьки. Они переходят к пресинаптической мембране и попадают в щель. Оттуда они влияют на рецептор постсинаптической пленки. Это провоцирует ее деполяризацию, передающуюся, в свою очередь, посредством центрального отростка следующей нервной клетки. В химическом синапсе передача информации осуществляется только по одному направлению.

Развитие

Закладка нервной ткани происходит на третьей неделе эмбрионального периода. В это время формируется пластинка. Из нее развиваются:

- Олигодендроциты.

- Астроциты.

- Эпендимоциты.

- Макроглия.

В ходе дальнейшего эмбриогенеза нервная пластинка превращается в трубку. Во внутреннем слое ее стенки располагаются стволовые вентрикулярные элементы. Они пролиферируют и отходят кнаружи. В этой области часть клеток продолжает делиться. В результате они разделяются на спонгиобласты (компоненты микроглии), глиобласты и нейробласты. Из последних формируются нервные клетки. В стенке трубки выделяется 3 слоя:

- Внутренний (эпендимный).

- Средний (плащевой).

- Внешний (краевой) – представлен белым мозговым веществом.

На 20-24 неделе в краниальном сегменте трубки начинается образование пузырей, которые являются источником формирования головного мозга. Оставшиеся отделы служат для развития спинного мозга. От краев нервного желоба отходят клетки, участвующие в образовании гребня. Он располагается между эктодермой и трубкой. Из этих же клеток формируются ганглиозные пластинки, служащие основой для миелоцитов (пигментных кожных элементов), периферических нервных узлов, меланоцитов покрова, компонентов APUD-системы.

Классификация

Нейроны разделяют на виды в зависимости от типа медиатора (посредника проводящего импульса) выделяемого на окончаниях аксона. Это может быть холин, адреналин и пр. От места расположения в отделах ЦНС они могут относиться к соматическим нейронам или к вегетативным. Различают воспринимающие клетки (афферентные) и передающие обратные сигналы (эфферентные) в ответ на раздражение. Между ними могут находиться итернейроны, отвечающие за обмен информацией внутри ЦНС. По типу ответной реакции клетки могут тормозить возбуждение или, наоборот, повышать его.

По состоянию их готовности различают: «молчащие», которые начинают действовать (передают импульс) только при наличии определенного вида раздражения, и фоновые, что постоянно осуществляют мониторинг (непрерывная генерация сигналов). В зависимости от типа воспринимаемой от сенсоров информации меняется и строение нейрона. В этой связи их классифицируют на бимодальные, с относительно простым ответом на раздражение (два взаимосвязанных вида ощущения: укол и — как результат — боль, и полимодальные. Это более сложная структура – полимодальные нейроны (специфическая и неоднозначная реакция).

Что такое нейрон нейронные связи

В переводе с греческого нейрон, или как его еще называют неврон, означает «волокно», «нерв». Нейрон – это специфическая структура в нашем организме, которая отвечает за передачу внутри него любой информации, в быту называемая нервной клеткой.

Нейроны работают при помощи электрических сигналов и способствуют обработке мозгом поступающей информации для дальнейшей координации производимых телом действий.

Эти клетки являются составляющей частью нервной системы человека, предназначение которой состоит в том, чтобы собрать все сигналы, поступающие из вне или от собственного организма и принять решение о необходимости того или иного действия. Именно нейроны помогают справиться с такой задачей.

Каждый из нейронов имеет связь с огромным количеством таких же клеток, создаётся своеобразная «паутина», которая называется нейронной сетью. Посредством данной связи в организме передаются электрические и химические импульсы, приводящие всю нервную систему в состояние покоя либо, наоборот, возбуждения.

К примеру, человек столкнулся с неким значимым событием. Возникает электрохимический толчок (импульс) нейронов, приводящий к возбуждению неровной системы. У человека начинает чаще биться сердце, потеют руки или возникают другие физиологические реакции.

Мы рождаемся с заданным количеством нейронов, но связи между ними еще не сформированы. Нейронная сеть строится постепенно в результате поступающих из вне импульсов. Новые толчки формируют новые нейронные пути, именно по ним в течение жизни побежит аналогичная информация. Мозг воспринимает индивидуальный опыт каждого человека и реагирует на него. К примеру, ребенок, схватился за горячий утюг и отдернул руку. Так у него появилась новая нейронная связь.

Стабильная нейронная сеть выстраивается у ребенка уже к двум годам. Удивительно, но уже с этого возраста те клетки, которые не используются, начинают ослабевать. Но это никак не мешает развитию интеллекта. Наоборот, ребенок познает мир через уже устоявшиеся нейронные связи, а не анализирует бесцельно все вокруг.

Даже у такого малыша есть практический опыт, позволяющий отсекать ненужные действия и стремиться к полезным. Поэтому, например, так сложно отучить ребенка от груди — у него сформировалась крепкая нейронная связь между приложением к материнскому молоку и удовольствию, безопасности, спокойствию.

Познание нового опыта на протяжении всей жизни приводит к отмиранию ненужных нейронных связей и формированию новых и полезных. Этот процесс оптимизирует головной мозг наиболее эффективным для нас образом. Например, люди, проживающие в жарких странах, учатся жить в определенном климате, а северянам нужен совсем другой опыт для выживания.

Составляющие