Строение сетчатки глаза — структура и функции

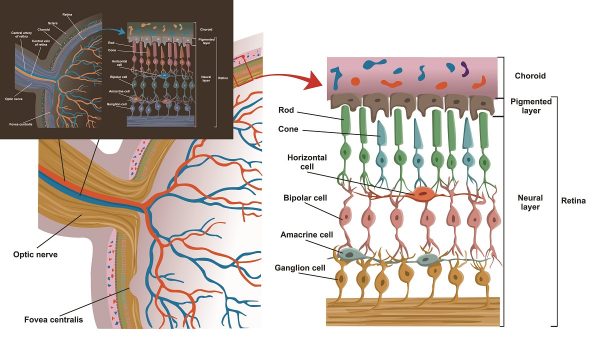

Сетчатка — функциональная единица центральной нервной системы, обеспечивающая преобразование светового сигнала в нервный импульс. Строение сетчатки представляет собой многослойную ткань. Которая состоит из шести типов нейрональных клеток (два типа фоторецепторов: колбочки и палочки; горизонтальные, биполярные, амакриновые и ганглиозные клетки). А также, трех типов глиальных (мюллеровы, глиальные, астроциты и микроглиальные). Наличие внутреннего и внешнего гемато-ретинальных барьеров и внутриретинальных соединений обусловливает тонкость регуляции обменов с кровообращением и внутри самой сетчатки. Центральная зона (макула) узкоспециализированная зона обеспечения остроты зрения, имеет специфические анатомические особенности.

Общая анатомия

Сетчатка выстилает заднюю часть глаза. Это тонкая прозрачная оболочка. Толщиной менее 500 мкм. Она выявляет васкуляризацию пигментов и васкуляризацию сосудистой оболочки, лежащую в основе розово-оранжевого цвета глазного дна. Головка зрительного нерва видна макроскопически в виде розоватого диска. Вокруг которого выходят ретинальные артерии и вены, называемые зрительным сосочком.

Макула представляет собой область задней части, центр которой аваскулярен. Ее можно различить при осмотре глазного дна по оранжевой окраске из-за присутствия пигментов ксантофилла. Расположена височно по отношению к диску зрительного нерва. Ямка в центре макулы, состоящая только из колбочек, обеспечивает остроту зрения. Простирается от зубчатой мышцы спереди до зрительного нерва на заднем полюсе глазного яблока.

Плоская часть является областью, в которую вводятся инструменты для витреоретинальной хирургии. В это место выполняются интравитреальные инъекции. Поперечный диаметр взрослого эмметропического глаза составляет около 22 мм. Она покрывает примерно 15-16 мм внутреннего диаметра глаза и 72 % поверхности глазной сферы. Склера, белая оболочка, обеспечивающая жесткость глазного яблока, имеет толщину менее миллиметра.

Васкуляризация сетчатки: сосуды и сосудистой оболочки

Сетчатка васкуляризируется двумя различными сосудистыми системами, не имеющими анатомических связей в физиологических условиях: ретинальной капиллярной сетью, обеспечивающей непосредственную неоваскуляризацию слоев, и хориоидальной сетью, обеспечивающей васкуляризацию косвенно, так как в наружной части нет капилляров. Центральная артерия отходит главным образом от внутренней сонной артерии, следует внутриневрально и выходит на диск зрительного нерва, где делится на четыре конечные ветви: височную и носовую, верхнюю и нижнюю. Конечные артерии делятся на коллатеральные артерии, которые различаются на терминальные артерии, что также имеют коллатерали. И так далее дихотомически, пока не сформируется решетчатая сеть, покрывающая каждую из артерий, квадрант внутренней сетчатки. Капилляры отходят от этих коллатеральных сосудов и организованы в поверхностные, промежуточные и глубокие сплетения.

Артерии и вены

Артерии и вены располагаются в волоконно-оптическом слое. Капилляры имеют диаметр 5-6 мкм и образованы эндотелиальными с плотным соединением, расположенными на толстой базальной мембране. Их окружают перициты и микроглии. Типы глиальных различаются в поверхностных и глубоких сосудистых сплетениях: в то время как в поверхностных и промежуточных сосудистых сплетениях глио-нейроваскулярная связь опосредована астроцитами и мюллеровскими глиальными, в глубоком сплетении отсутствуют периваскулярные астроциты и только мюллеровские глиальные могут обеспечивать, в частности, через калиевые каналы. Таким образом, в случае отказа мюллеровских глиальных глубокая капиллярная сеть более чувствительна к потере регуляции в ответ на активность фоторецепторов.

Хориоидальная сосудистая система доставляет питательные вещества и кислород к наружной сетчатке и, в частности, к фоторецепторам опосредованно, так как наружная не имеет питающей капиллярной сети. Хориоидальная сосудистая сеть происходит от ветвей глазной артерии, которая сама является ветвью внутренней сонной артерии. Сосудистая оболочка представляет собой ткань толщиной от 300 до 500 мкм у человека, ограниченную мембраной Бруха спереди и спаянную со склерой сзади.

Она состоит из пигментированных (меланоцитов), тучных клеток, микроглии и сосудов. Хориоидальный кровоток является одним из важнейших в организме. Сосуды хориокапилляров, организованные в функциональные дольки, орошаемые независимыми артериолами, образованы слоем эндотелиальных с плотными соединениями, содержащими большие диафрагмальные фенестрации (от 60 до 90 нм), открытие которых зависит от роста эндотелия сосудов, таким образом регулируя прохождение белков и макромолекул. Этот белковый градиент между сетчаткой и сосудистой оболочкой необходим для прикрепления и для состояния прозрачности, необходимого для передачи фотонов. Сосудистая оболочка богато иннервирована парасимпатическими, симпатическими и тройничными чувствительными нервными волокнами, которые регулируют хориоидальный кровоток.

Микроскопическая анатомия

Классически существует десять слоев сетчатки:

- слой клеток пигментного эпителия;

- наружный и внутренний сегменты фоторецепторов;

- наружная пограничная мембрана, место соединения мюллеровских с сегментами фоторецепторов и фоторецепторов между ними системами адгезионных и плотных контактов;

- фоторецепторных ядер или наружный ядерный;

- наружный плексиформный, образованный синапсами между биполярными клетками и фоторецепторами и с горизонтальными. Последние модулируют нервное сообщение, передаваемое по прямому пути;

- внутренний ядерный, представляющий собой слой ядер горизонтальных, биполярных, амакриновых и клеток Мюллера. Наружная часть содержит тела горизонтальных клеток, центральная часть — ядра биполярных и Мюллера, а самая внутренняя часть — амакриновые;

- плексиформный (зернистый), состоящий из дендритов ганглиозных и аксонов биполярных клеток;

- ганглиозных клеток;

- нервных волокон. Состоящий из аксонов ганглиозных, окруженных глиальными отростками, образующими зрительный нерв, связанный с головным мозгом;

- внутренняя пограничная мембрана, представляющая собой мембранное расширение, состоящее из ножек мюллеровских и их базальной мембраны.

Пигментный эпителий

Монослой пигментного эпителия (ПЭС) является основным компонентом не только из-за его физических и функциональных свойств в качестве внешнего гематоретинального барьера и его оптических свойств, но особенно из-за его многочисленных метаболических активностей. Представляет собой прилегающий эпителий с плотным соединением, сильно поляризованный, содержащий множество ионных и водных каналов на его базолатеральной и апикальной поверхностях, обеспечивающий избирательный транспорт между нейросетчаткой и хориоидальной сосудистой сетью. Необходим для зрения из-за его метаболической активности в ретиноидном цикле, а также из-за фагоцитоза и рециркуляции «использованных» внешних сегментов фоторецепторов. Содержит пигменты, образованные в основном из зерен меланина и липофуксина. Эти зерна особенно реагируют на фотоны с короткими длинами волн, которые вызывают выработку активных форм кислорода, способных вызвать окислительный стресс.

Фоторецепторы

Фоторецепторы представляют собой сильно поляризованные нейроны. Внешний сегмент фоторецептора составляет светочувствительную часть. Он образован складками плазматической мембраны, образующими стопку дисков, которые обновляются и фагоцитируются ПЭС. Внутренний сегмент содержит метаболический аппарат и соединен с внешним сегментом соединительными ресничками. Область, в которой расположены митохондрии, можно визуализировать с помощью оптической когерентной томографии. Внешняя пограничная мембрана соответствует соединительным комплексам между фоторецепторами и мюллеровскими. Содержит ядра фоторецепторов. Внешний плексиформный слой соответствует синапсам, установленным между фоторецепторами и биполярными и горизонтальными клетками, которые образуют более толстый слой волокон Генле, в макулярной области (50 мкм), где располагаются Мюллера. Эти различные структуры, образующие внешнюю часть, можно исследовать с помощью оптической когерентной томографии. Они являются маркерами целостности и зрительной функции.

Ганглиозные клетки и волоконно-оптический слой

Ганглиозные представляют собой клетки размером 10–20 мкм. Эти клетки через свои дендриты образуют синапсы с биполярными и амакриновыми во внутреннем плексиформном слое. Аксоны ганглиозных сходятся в сосочке, образуя зрительный нерв. Они образуют переплетенные волокна с отростками из мюллеровых клеток. Волокна конвергируют на уровне зрительного нерва с радиальной ориентацией. За исключением макулярных волокон, которые образуют прямолинейную межпапилломакулярную сеть.

Глиальные клетки

Глия, как и нейрональная глия в центральной нервной системе, играет несколько ролей в гомеостазе нейронов: транспорт питательных веществ, гидроионная регуляция, иммуномодуляция, продукция нейротрофических факторов. В основной физиологической ситуации астроциты и микроглия располагаются во внутренних слоях.

Астроциты располагаются также вокруг сосудов, под внутренней пограничной мембраной, и очень многочисленны у выхода диска зрительного нерва. Ядра Мюллера находятся в средней части внутреннего ядерного слоя, но их цитоплазматические отростки простираются от внутренней пограничной мембраны до сегментов фоторецепторов. Не исключено, что их отростки могут противостоять микроворсинкам пигментного эпителия.

Клетки Мюллера являются основными позвоночных. Они представляют собой анатомическую связь между нейронами и отделами, с которыми они обмениваются молекулами, а именно сосудами, стекловидным телом и субретинальным пространством. Они наделены множеством различных ионных каналов, рецепторов лигандов, трансмембранных транспортных молекул и ферментов. В частности, экспрессируют глутаминсинтетазу, которая превращает интернализованные молекулы глутамата в глутамин. Они отвечают за поддержание гомеостаза внеклеточной среды (ионы, вода, нейротрансмиттеры и рН). Одной из их основных характеристик является высокая проводимость их плазматической мембраны по отношению к калию. Они участвуют в метаболизме глюкозы, обеспечивая нейроны лактатом и пируватом для их окислительного метаболизма, а также в устранении метаболических отходов.

Астроциты бывают двух типов. С одной стороны, клетки вдвое длиннее своей ширины располагаются вдоль волоконно-оптических пучков, без контакта с сосудами. С другой стороны, другая популяция звездчатых астроглиальных пересекает слой оптического волокна и устанавливает неспециализированные контакты с сосудами. В физиологических условиях микроглии располагаются исключительно вокруг сосудов.

Макула человека

Макула человека составляет менее 5% от общей поверхности сетчатки. Это небольшая специализированная область, расположенная в центре зрительной оси. Она обеспечивает фотопическое и цветовое зрение, а также остроту.

В этой области все слои смещаются, оставляя в центре макулы центральную зону. Ямку, образованную исключительно колбочками и определенными мюллеровскими глиальными, структура и функция которых отличны от других мюллеровских. На крыше ямки мог быть другой тип глиальных, вероятно, астроцитарного типа, функцию которого еще предстоит определить. В этой области находится наибольшая плотность колбочек, которая обеспечивает остроту зрения, цветовое и фотопическое зрение. Макула развивается после рождения. Она достигает своей анатомо-функциональной зрелости примерно к 10-12 годам. Только у приматов и человека имеется одно пятно. Тогда как у других животных его нет, за исключением хищных птиц, у которых их два.

Вывод

Строение сетчатки отражает ее функциональную сложность и исключительную топографическую специализацию. Многие структурные анализы с использованием специальных методов по-прежнему необходимы. С одной стороны, для определения морфологии нормальной сетчатки человека. С другой стороны, для оценки функциональных физиологических изменений. Использование методов визуализации, а также идентификация специфических маркеров различных типов клеток остаются необходимыми для более точного морфологического анализа.

Таким образом, неинвазивные методы визуализации, такие как оптическая когерентная томография в спектральной области (SD-OCT), в сочетании или без ангиографии без красителей (OCT-A) или аналогичная адаптивная оптика, можно получить изображения в поперечных срезах (или «анфас») и даже визуализировать определенные клетки. Эти методы используются в рутинной практике для диагностических целей и принятия терапевтических решений. В настоящее время разрабатываются другие методы визуализации с очень высоким разрешением. Такие как фазово-контрастная микроскопия с транссклеральным освещением, позволит еще точнее исследовать нормальную и патологическую сетчатку.

«…Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая о всем организме, так нельзя лечить тело, не леча душу…»

Сократ

Впервые сетчатка была описана Herophilus of Chalcedon (около 300 г. до н. э.), а свое название получила благодаря Руфосу Эфесскому (около 110 г. до н. э.) из-за предположения, что данная ткань является «сеткой», функцией которой является хранение стекловидного тела (СТ). Несмотря на то, что еще Гален отмечал сходства между этой тканью и головным мозгом, ей уделялось мало внимания, пока Кеплер (около 1608 г.) не представил концепцию сетчатки как первичной фоторецепторной ткани глаз.

Сетчатка – это внутренняя, чувствительная оболочка глаза, является периферической частью зрительного анализатора [1]. Ее толщина составляет 0,4 мм, ее теоретическая площадь – 1206 мм². Она представляет собой прозрачную ткань, выстилающую внутренние ¾ глазного яблока. Сетчатка простирается от макулы до зубчатой линии, где она соединяется с эпителием плоской части ресничного тела.

Микроскопически сетчатка представляет собой цепочку из трех нейронов: наружного – фоторецепторного, среднего – ассоциативного (биполярные клетки) и внутреннего – ганглионарного (ганглиозного) (рис. 1.1)

Гистологически в сетчатке выделяют 10 слоев (рис. 1.2):

1. Пигментный эпителий. Клетки гексагональной формы расположены в нем в один ряд, их тела заполнены зернами пигмента фусцина. Пигментный эпителий плотно прилежит к сосудистой оболочке.

2. Слой палочек и колбочек (клетки нейроэпителия – первый нейрон зрительного анализатора), светочувствительный слой.

3. Наружняя глиальная пограничная мембрана, представляет собой полосу межклеточных сцеплений.

4. Наружный ядерный/зернистый слой, образован ядрами фоторецепторов.

5. Наружный плексиформный/сетчатый слой

6. Внутренний ядерный/зернистый слой представлен ядрами нейронов второго порядка (второй нейрон зрительного анализатора).

7. Внутренний плексиформный/сетчатый слой представлен синапсами биполярных нейроцитов, состоит из клубка он отделяет внутренний ядерный слой от слоя ганглиозных клеток.

8. Ганглиозные/мультиполярные клетки (третий нейрон зрительного анализатора).

9. Аксоны ганглиозных клеток, которые образуют слой нервных волокон и, собираясь в пучок, формируют ствол зрительного нерва.

10.Внутренняя глиальная пограничная мембрана, образована основаниями отростков Мюллеровских клеток.

Аксоны ганглиозных клеток, отходящие от центральной области сетчатки, составляют папилло-макулярный пучок, который входит в височную часть дика зрительного нерва. Аксоны, идущие от ганглиозных клеток, расположенных назально и по периферии сетчатки, проникают в диск с носовой стороны. От периферии височной части сетчатки аксоны направляются в верхнюю и нижнюю части диска.

Центральным отделом сетчатки является макулярная область.

Макула – это округлая зона, ограниченная с назальной стороны диском зрительного нерва и основными височными сосудистыми аркадами, ее ширина составляет 5–5,5 мм, что соответствует 3–3,5 диаметрам диска зрительного нерва (DD) (рис. 1.3).

В макулярной области гистологическое строение иное, чем в остальных отделах функциональной сетчатки (рис. 1.4). По мере приближения к макуле исчезает слой нервных волокон, затем слой ганглионарных клеток и внутренний сетчатый слой и, наконец, внутренний ядерный слой. В углублении макулы содержатся только колбочки, а остальные элементы смещены к краю, что обеспечивает высокое центральное зрение именно этим отделом сетчатки.

Другое название макулы – «желтое пятно», так как центральных отделах сетчатки содержится большое количество лютеина – пигмента, окрашивающего макулярную зону (МЗ) в желтый цвет.

Именно лютеин образует внутренний спектральный барьер, задерживающий агрессивные короткие синие и фиолетовые световые волны, также, он связывает активные формы кислорода и тем самым уменьшает повреждение чувствительных тканей свободными радикалами, то есть выполняет антиоксидантную функцию.

Топографически в макулярной области можно выделить следующие зоны (рис. 1.5):

1. Фовеа – бессосудистая область (диаметр – 1500 мкм, 1 DD), представляет собой склон, который поднимается под углом 22°. Наличие склона связано с латеральным смещением второго и третьего нейронов, а также с увеличением толщины базальной мембраны, которая достигает максимума на краю фовеа. Биомикроскопически край фовеа выглядит как овальный рефлекс от внутренней пограничной мембраны. Наиболее чётко его видно у молодых людей. В фовеа в большом количестве содержится пигмент зеаксантин и продукт превращения лютеина – мезо-зеаксантин .

2. Фовеола – небольшое, более темное по сравнению с окружающей сетчаткой углубление в фовеа, место наибольшей концентрации колбочек сетчатки (диаметр – 500 мкм 1/3 DD). Тёмная окраска объясняется не только наличием ксантофила в ганглионарных и биполярных клетках, но и тем, что сетчатка здесь наиболее истончена и хориокапилляры через неё лучше видны.

3. Парафовеа – пояс вокруг фовеа шириной 1/3 DD (диаметр 2500 мкм)

4. Перифовеа – пояс между границами макулы и парафовеа шириной 1 DD.

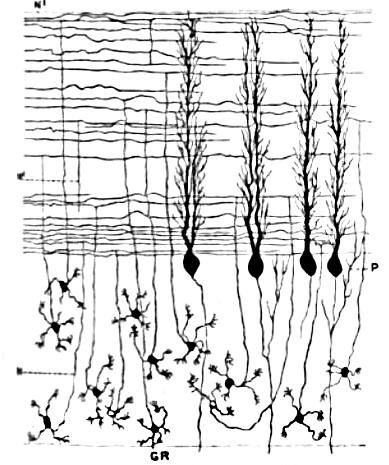

1. Тела грушевидных нейронов Пуркинье

2. дендриты грушевидных нейронов

3. аксон грушевидного нейрона

4. корзинчатые нейроны

5. дендриты и

6. аксон корзинчатого нейрона

7. звёздчатый нейрон

8. большие звёздчатые нейроны

9. дендриты большого звёздчатого нейрона

10. аксон большого звёздчатого нейрона

11. зерновидные нейроны (клетки-зёрна)

12. аксон клетки-зерна

13. дендриты клеток-зёрен

14. моховидные нервные волокна

Кора мозжечка различных представителей позвоночных, включая человека, построена по единому плану и состоит из трёх слоёв. При этом их внутренняя структура у некоторых биологических видовможет различаться. Так мозжечок рыб не содержит глубоких ядер, отсутствуют клетки Пуркинье. У других позвоночных внутреннее строение мозжечка схоже с таковым у человека.

На поверхности мозжечка много извилин и бороздок, которые значительно увеличивают её площадь (у взрослого человека — 975—1500 см²). Борозды и извилины создают на разрезе характерную для мозжечка картину «древа жизни». Основная масса серого вещества в мозжечке располагается на поверхности и образует кору. Меньшая часть серого вещества лежит глубоко в белом веществе в виде центральных ядер. В центре каждой извилины имеется тонкая прослойка белого вещества, покрытая слоем серого — корой.

Кора

Кора представлена серым веществом, располагающимся на поверхности мозжечка. Она содержит нервные клетки и глиальные элементы. В ней различают 3 слоя:

- наружный, или молекулярный (лат. stratum moleculare);

- ганглионарный (ганглиозный, или слой клеток Пуркинье) (лат. stratum neuronum piriformium);

- зернистый, или гранулярный (лат. stratum granulosum).

Молекулярный слой

Молекулярный слой содержит два основных вида нейронов: корзинчатые и звёздчатые. Корзинчатые нейроны (лат. neuronum corbiferum) находятся в нижней трети молекулярного слоя. Это неправильной формы мелкие клетки размером около 10-20 мкм. Их тонкие длинные дендриты ветвятся преимущественно в плоскости, расположенной поперечно к извилине. Длинные аксоны клеток всегда идут поперёк извилины и параллельно поверхности над грушевидными нейронами. Они отдают коллатерали, спускающиеся к телам грушевидных нейронов, и совместно с другими волокнами, густо оплетая грушевидные нейроны, формируют на них характерную структуру корзинок нервных волокон (лат. corbus neurofibrarum). Активность аксонов корзинчатых нейронов вызывает торможение грушевидных.

Звёздчатые нейроны (лат. neuronum stellatum) лежат выше корзинчатых и бывают двух типов.

- Мелкие звёздчатые нейроны снабжены тонкими короткими дендритами и слаборазветвлёнными аксонами, образующими синапсы на дендритах грушевидных клеток.

- Крупные звёздчатые нейроны в отличие от мелких имеют длинные и сильно разветвлённые дендриты и аксоны. Ветви из аксонов соединяются с дендритами грушевидных клеток Пуркинье и входят в состав так называемых корзинок.

Корзинчатые и звёздчатые нейроны молекулярного слоя представляют собой единую систему вставочных нейронов, передающую тормозные нервные импульсы на дендриты и тела грушевидных клеток Пуркинье.

Ганглионарный слой

Содержит грушевидные нейроны (клетки Пуркинье) (лат. neuronum piriforme). Клетки Пуркинье являются особыми нейронами мозга. Впервые они были описаны чешским анатомом Яном Пуркинье в 1837 году. Выделяются развитым деревом дендритов, расположенному строго перпендикулярно извилинам мозжечка. Дендриты клеток Пуркинье формируют густую сеть, которая пронизывает всю толщу молекулярного слоя, через которую проходят под прямым углом параллельные волокна (аксоны клеток-зёрен). Дендриты клеток Пуркинье покрыты множеством выпячиваний, благодаря которым формируются синаптические связи с параллельными волокнами. Клетки Пуркинье имеют наибольшее, по сравнению с нейронами других отделов мозга, количество синаптических взаимосвязей.

Большие, сферические тела клеток Пуркинье (60х35 мкм) располагаются в один слой (толщина слоя — одна клетка) коры мозжечка, который также называется слоем Пуркинье. Их аксоны, после отделения коллатералей иннервирующих соседние клетки Пуркинье, направляются к клеткам ядер мозжечка. Каждый аксон иннервирует около 1000 нейронов глубоких ядер мозжечка. Клетки Пуркинье являются ГАМКергическими, то есть в виде нейротрансмиттера используют гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и таким образом осуществляют ингибирующую иннервацию.

Клетки Пуркинье являются основными нейрональными элементами обеспечивающими функционирование мозжечка. Потенциалы действия возникают в них даже при отсутствии внешних стимулов.

Клетки-зёрна, параллельные волокна и клетки Пуркинье с развитой системой дендритов («деревом дендритов»)

Зернистый слой

Очень богат нейронами зернистый слой. Состоит из нейронов трёх типов:

- Первым типом клеток этого слоя являются зерновидные нейроны, или клетки-зёрна (лат. neuronum granuloformis). У них небольшой объём (5—8 мкм в диаметре), бедный цитоплазмой перикарион с крупным круглым ядром. В отличие от клеток Пуркинье клетки-зёрна являются одними из самых маленьких и в то же время многочисленных (у человека их количество достигает 50 миллиардов) нейронов мозга. Клетка имеет 3—4 коротких дендрита, заканчивающихся в этом же слое концевыми ветвлениями в виде лапки птицы. Вступая в синаптическую связь с окончаниями проходящих в мозжечок возбуждающих афферентных (моховидных) волокон, дендриты клеток-зёрен образуют характерные структуры, именуемые клубочками мозжечка (лат. glomerulus cerebellaris). Моховидные волокна несут возбуждающие импульсы к клеткам зёрнам, в то время как клетки Гольджи — тормозящие.

Тонкие, немиелинизированные аксоны клеток-зёрен поднимаются в верхний молекулярный слой коры мозжечка и в нём Т-образно делятся на 2 ветви, ориентированные параллельно поверхности коры вдоль извилин мозжечка. Преодолевая большие расстояния, эти параллельные волокна пересекают ветвления дендритов многих клеток Пуркинье и образуют с ними и дендритами корзинчатых и звёздчатых нейронов синапсы. Таким образом, нейроны клеток-зёрен передают, используя в виде нейротрансмиттера глутамат, полученное ими от моховидных волокон возбуждение, на значительное расстояние грушевидным клеткам Пуркинье. - Вторым типом клеток зернистого слоя мозжечка являются тормозные большие звёздчатые нейроны (лат. neuronum stellatum magnum). Различают два вида таких клеток: с короткими и длинными аксонами. Нейроны с короткими аксонами (клетки Гольджи) (лат. neuronum stellatum breviaxonicum) лежат вблизи ганглионарного слоя. Их разветвлённые дендриты распространяются в молекулярном слое и образуют синапсы с параллельными волокнами — аксонами клеток-зёрен. Аксоны направляются в зернистый слой к клубочкам мозжечка и заканчиваются синапсами на концевых ветвлениях дендритов клеток-зёрен проксимальнее синапсов моховидных волокон. Возбуждение звёздчатых нейронов может блокировать импульсы, поступающие по моховидным волокнам. Немногочисленные звёздчатые нейроны с длинными аксонами (лат. neuronum stellatum longiaxonicum) имеют обильно ветвящиеся в зернистом слое дендриты и аксоны, выходящие в белое вещество. Предполагается, что эти клетки обеспечивают связь между различными областями коры мозжечка.

- Третий тип клеток составляют веретеновидные горизонтальные клетки (лат. neuronum fusiformie horizontale). Они встречаются преимущественно между зернистым и ганглионарным слоями, имеют небольшое вытянутое тело, от которого в обе стороны отходят длинные горизонтальные дендриты, заканчивающиеся в ганглионарном и зернистом слоях. Аксоны этих клеток дают коллатерали в зернистый слой и уходят в белое вещество.

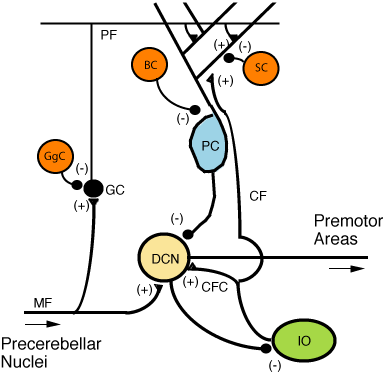

Нейрональные взаимосвязи коры мозжечка

Белое вещество

Белое вещество состоит из аксонов нервных клеток, поступающих в мозжечок, и аксонов клеток Пуркинье, идущих к глубоким ядрам мозжечка и вестибулярному ядру Дейтерса. Афферентные волокна, поступающие в кору мозжечка, представлены двумя видами — моховидными и так называемымилазающими волокнами.

Моховидные волокна идут от ядер моста, спинного мозга, вестибулярных ядер и опосредованно через клетки-зёрна оказывают на грушевидные клетки Пуркинье возбуждающее действие. Они заканчиваются в клубочках зернистого слоя мозжечка, где вступают в контакт с дендритами клеток-зёрен. Каждое волокно даёт ветви ко многим клубочкам мозжечка, и каждый клубочек получает ветви от многих моховидных волокон. Таким образом происходит усиление поступающих по моховидным волокнам в мозжечок сигналов (каждое волокно образует синаптические взаимосвязи с 400—600 клетками-зёрнами). Аксоны клеток-зёрен по параллельным волокнам молекулярного слоя передают импульс дендритам грушевидных, корзинчатых, звёздчатых нейронов, больших звёздчатых нейронов зернистого слоя.

Лазающие волокна поступают в кору мозжечка из нижнего ядра оливы. Нижнее ядро оливы располагается в варолиевом мосту и получает информацию из спинного мозга, ствола мозга, коры головного мозга, которую и передаёт в мозжечок. Они пересекают зернистый слой, прилегают к грушевидным нейронам и стелются по их дендритам, заканчиваясь на их поверхности синапсами. Лазящие волокна передают возбуждение непосредственно грушевидным нейронам. Дегенерация грушевидных нейронов ведёт к расстройству координации движений.

Таким образом, возбуждающие импульсы, поступающие в кору мозжечка, достигают грушевидных нейронов Пуркинье или непосредственно по лазающим волокнам, или по параллельным волокнам клеток-зёрен. Торможение — функция звёздчатых нейронов молекулярного слоя, корзинчатых нейронов, а также больших звёздчатых нейронов зернистого слоя (клеток Гольджи). Аксоны двух первых, следуя поперёк извилин и тормозя активность грушевидных клеток, ограничивают их возбуждение узкими дискретными зонами коры. Поступление в кору мозжечка возбуждающих сигналов по моховидным волокнам, через клетки-зёрна и параллельные волокна, может быть прервано тормозными синапсами больших звёздчатых нейронов, локализованными на концевых ветвлениях дендритов клеток-зёрен проксимальнее возбуждающих синапсов.

Глиальные элементы

Кора мозжечка содержит различные глиальные элементы. В зернистом слое имеются волокнистые и протоплазматические астроциты. Ножки отростков волокнистых астроцитов образуют периваскулярные мембраны. Во всех слоях в мозжечке имеются олигодендроциты. Особенно богаты этим клетками зернистый слой и белое вещество мозжечка. В ганглионарном слое между грушевидными нейронами лежат глиальные клетки с тёмными ядрами. Отростки этих клеток направляются к поверхности коры и образуют глиальные волокна молекулярного слоя мозжечка, поддерживающие ветвения дендритов грушевидных клеток (лат. gliofibra sustenans). Микроглия в большом количестве содержится в молекулярном и ганглионарном слоях.