Нервная ткань — основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

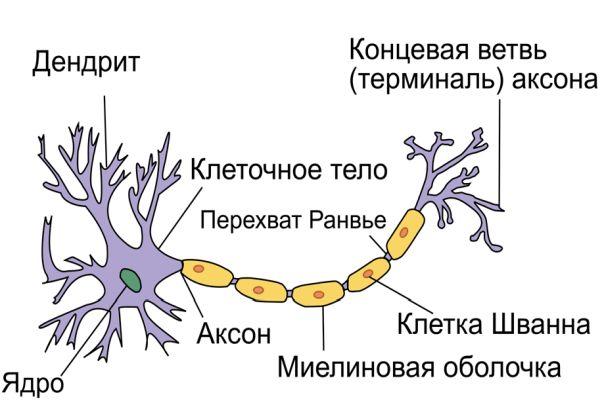

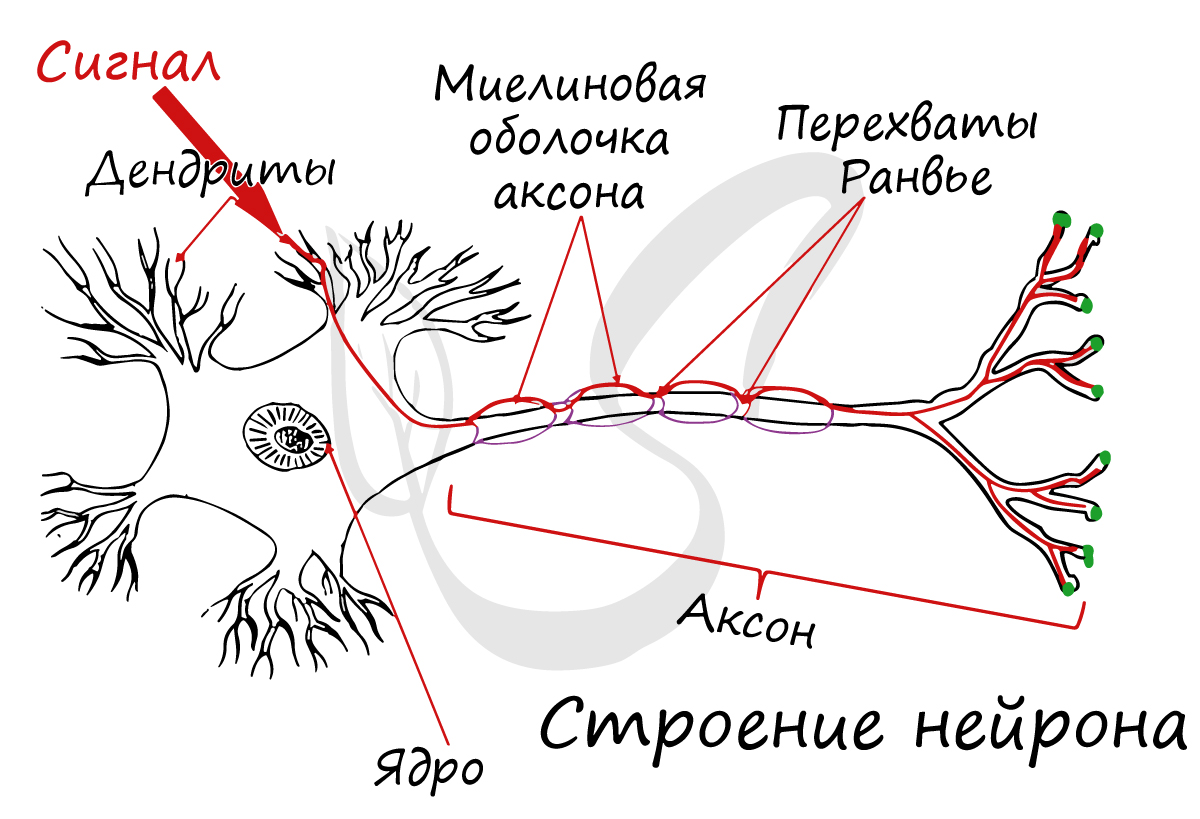

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — клетка с одним

длинным отростком — аксоном (греч. axis — ось), и одним/несколькими короткими — дендритами (греч. dendros — дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона — всегда дендрит, а длинный — всегда аксон, в корне неверно. С точки

зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит — отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон — отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio — принятие) — способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем — к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам — нейрону или эффекторному органу

В физиологии эффекторным (от лат. efferes — выносящий) органом часто называют исполнительный орган или орган-мишень воздействия (мышцы, железы). Орган-эффектор выполняет те или иные «приказы» ЦНС (центральной нервной системы) или эндокринных желёз

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему

мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

Миелиновая оболочка

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые — образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного

импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и,

когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта

болезнь — рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов — а значит,

происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов — перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto — скачу, прыгаю).

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

Вы уже убедились, насколько значимы нейроны, их высокая специализация приводит к возникновению особого окружения — нейроглии.

Нейроглия (глиальные клетки, глиоциты) — вспомогательная часть нервной системы, которая выполняет ряд важных функций:

- Опорная — поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio — возрождение) — в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe — питание) — с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная — леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная — изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость — ликвор (от лат. liquor — жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной

системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии — шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо

заметны перехваты Ранвье — участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

Классификация нейронов

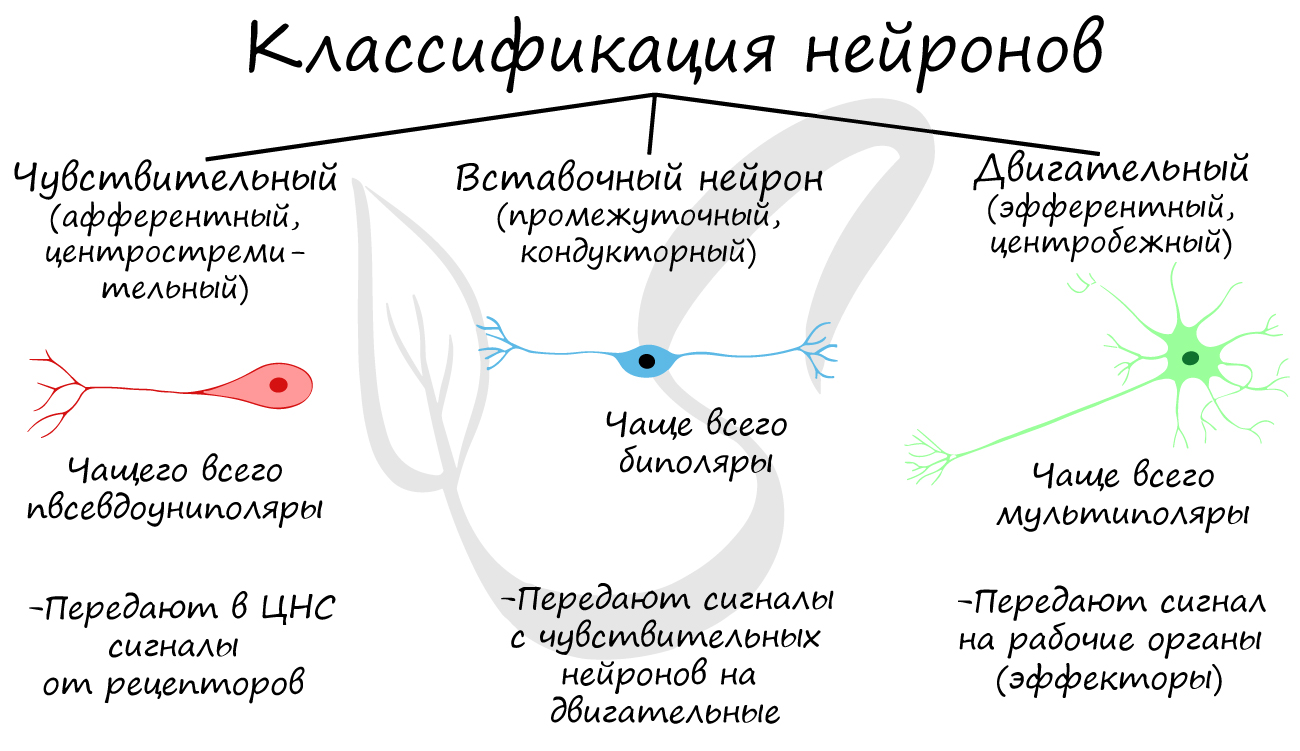

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие — они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных

волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные — они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными

нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны — они передают нервный импульс (возбуждение) на

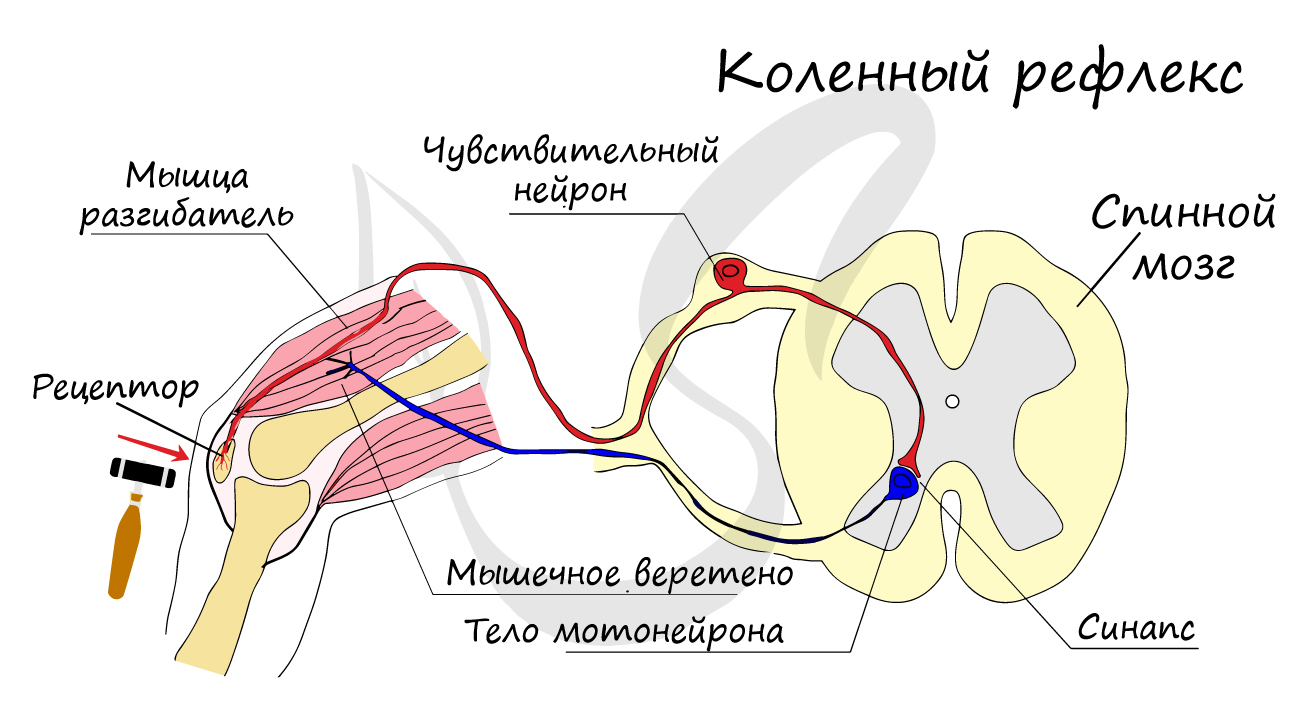

эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов — коленный рефлекс (однако вставочного нейрона

на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

Синапс

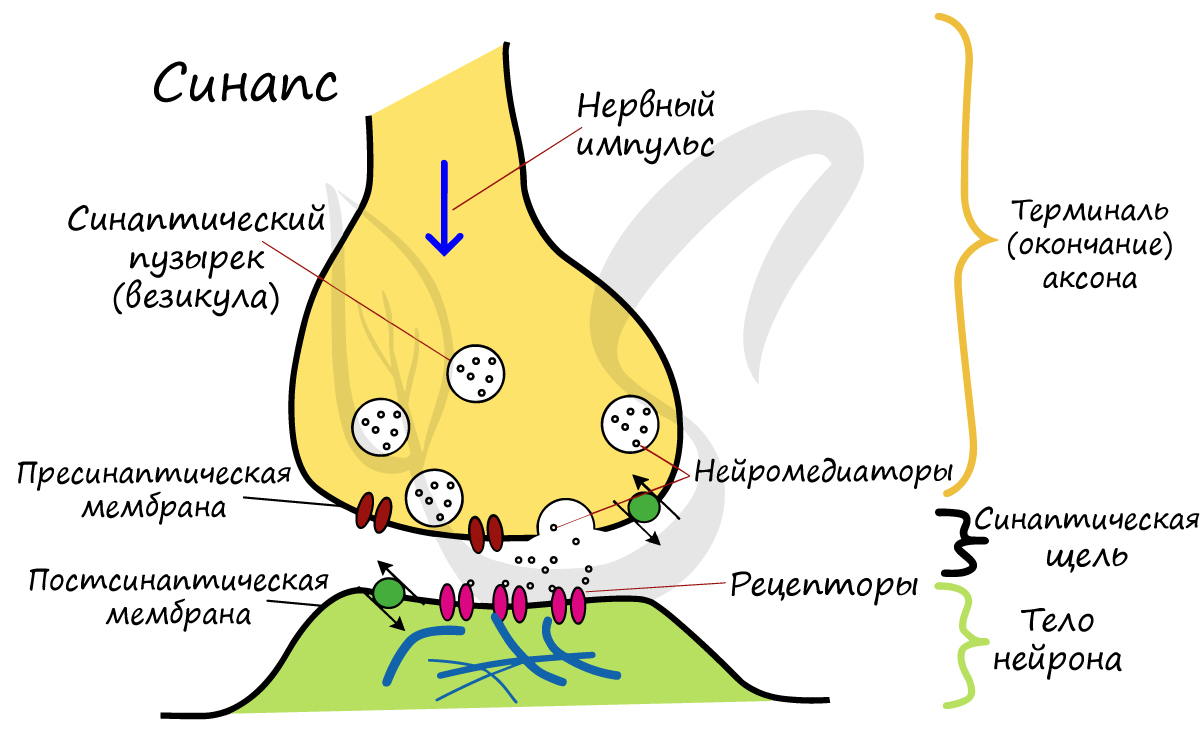

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин — синапс (греч. sýnapsis — соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между

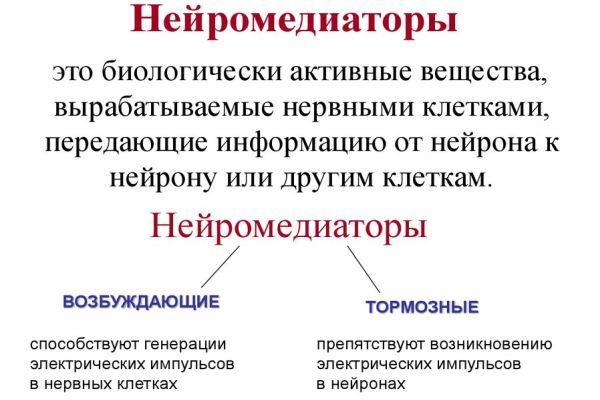

нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс «преобразуется» в химический: происходит выброс особых

веществ — нейромедиаторов (наиболее известный — ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с

нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают

сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс)

передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется

химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими

историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с

одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам,

в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой.

В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления

называют нервным узлом — или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

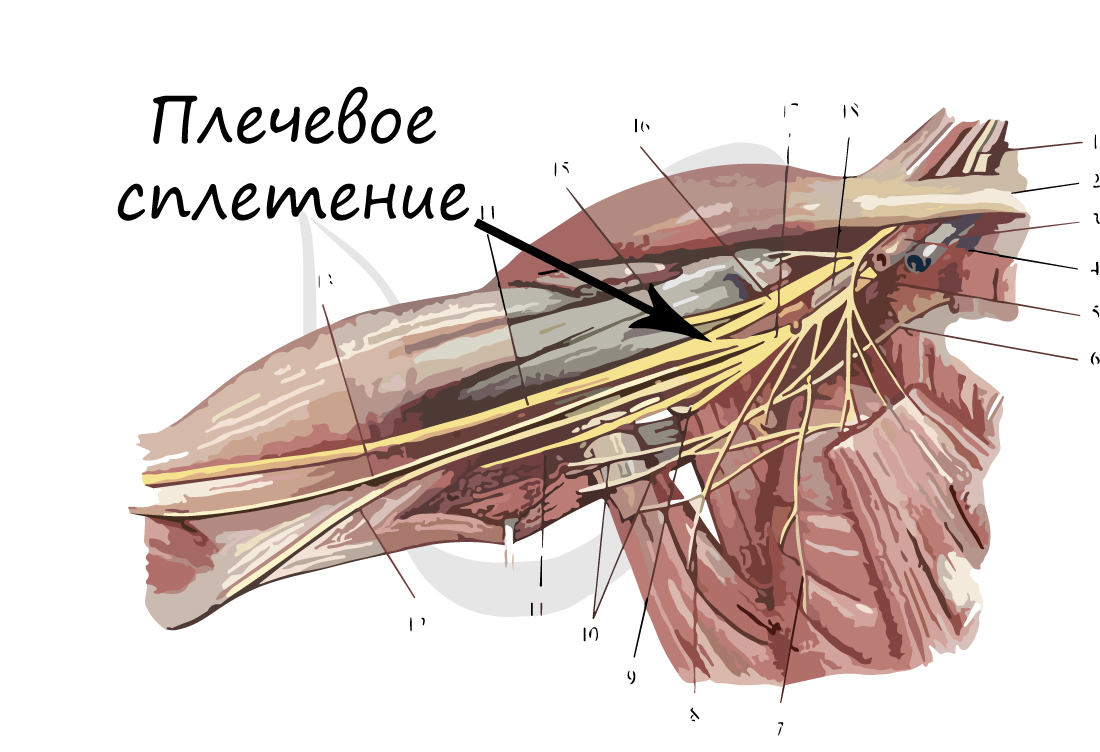

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных —

плечевое сплетение.

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения

чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом

движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет

невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

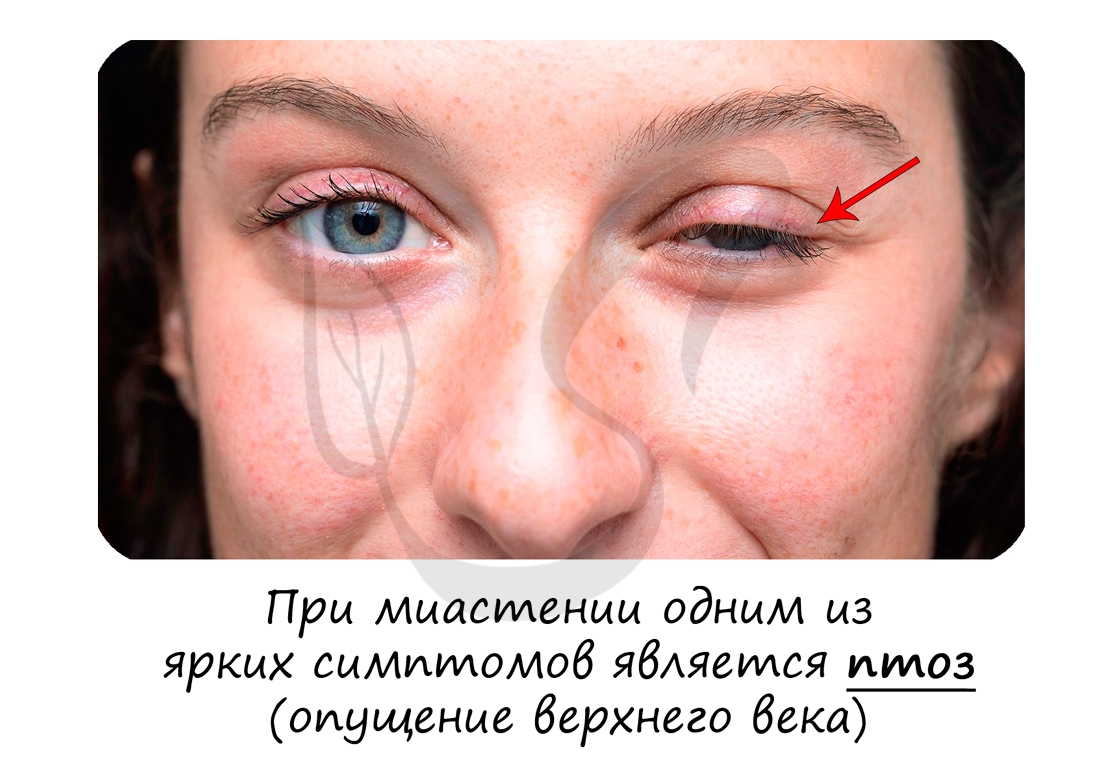

Существует тяжелое мышечное заболеванием — миастения (от др.-греч. μῦς — «мышца» и ἀσθένεια — «бессилие, слабость»), при

котором собственные антитела разрушают мотонейроны (двигательные нейроны).

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее,

становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом — опущение верхнего века.

Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Нервная система выполняет ряд важных функций:

- обеспечивает связь организма с окружающим миром;

- управляет работой всех органов;

- координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.

Нервная ткань

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью. Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

Рис. (1). Нервная ткань

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

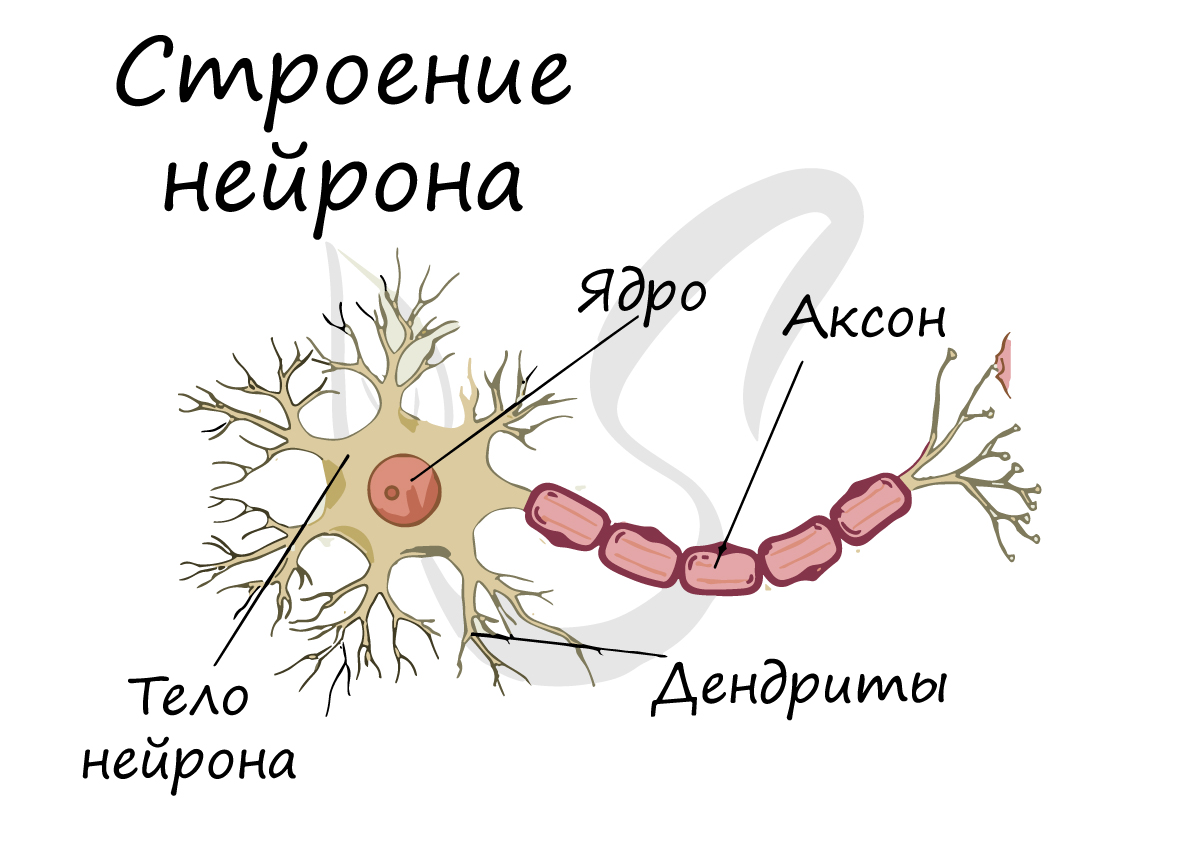

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

Рис. (2). Строение нейрона

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

Передача нервных импульсов с одной клетки на другую происходит в синапсах.

Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой рабочего органа.

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

Рис. (3). Строение синапса

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

Нейроны различаются по своему строению и выполняемым функциям.

Рис. (4). Виды нейронов

По выполняемым функциям выделяют три типа нейронов.

Чувствительные (сенсорные) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные (моторные) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Скопление нейронов в головном или спинном мозге называют ядром.

Рис. (5). Типы нейронов и синапсы

Связь между органами и центральной нервной системой осуществляется через нервы.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Рис. (6). Нерв

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Нервы бывают чувствительные, двигательные и смешанные.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Наиболее известное солнечное сплетение находится в брюшной полости.

Источники:

Рис. 1. Нервная ткань https://image.shutterstock.com/image-photo/mammalian-nervous-tissue-under-microscope-600w-74170234.jpg

Рис. 2. Строение нейрона https://image.shutterstock.com/image-vector/education-chart-biology-nerve-cell-600w-661087429.jpg

Рис. 3. Строение синапса https://image.shutterstock.com/image-illustration/gap-between-two-nerve-cells-600w-1284912691.jpg

Рис. 4. Виды нейронов https://image.shutterstock.com/image-illustration/different-kinds-neurons-scheme-structure-600w-138356969.jpg

Рис. 5. Типы нейронов и синапсы © ЯКласс

Рис. 6. Нерв https://image.shutterstock.com/image-illustration/nerve-structure-anatomy-600w-1041115012.jpg

Нейрон состоит из

тела диаметром от 3 до 130 мкм, содержащего

ядро (с большим количеством ядерных

пор) и органеллы (в том числе сильно

развитый шероховатый ЭПР с активными

рибосомами, аппарат Гольджи), а также

из отростков. Выделяют два вида отростков:

дендриты и аксоны.

Аксон — обычно

длинный отросток, приспособленный для

проведения возбуждения от тела нейрона.

Дендриты — как правило, короткие и

сильно разветвлённые отростки, служащие

главным местом образования влияющих

на нейрон возбуждающих и тормозных

синапсов (разные нейроны имеют различное

соотношение длины аксона и дендритов).

Нейрон может иметь несколько дендритов

и обычно только один аксон. Один нейрон

может иметь связи со многими (до 20-и

тысяч) другими нейронами.

Дендриты делятся

дихотомически, аксоны же дают коллатерали.

В узлах ветвления обычно сосредоточены

митохондрии.

Дендриты не имеют

миелиновой оболочки, аксоны же могут

её иметь. Местом генерации возбуждения

у большинства нейронов является аксонный

холмик — образование в месте отхождения

аксона от тела. У всех нейронов эта зона

называется триггерной.

Вопрос № 3. Строение нейрона.

Тело нервной клетки

состоит из протоплазмы (цитоплазмы и

ядра), снаружи ограничена мембраной из

двойного слоя липидов (билипидный слой).

Липиды состоят из гидрофильных головок

и гидрофобных хвостов, расположены

гидрофобными хвостами друг к другу,

образуя гидрофобный слой, который

пропускает только жирорастворимые

вещества (напр. кислород и углекислый

газ). На мембране находятся белки: на

поверхности (в форме глобул), на которых

можно наблюдать наросты полисахаридов

(гликокаликс), благодаря которым клетка

воспринимает внешнее раздражение, и

интегральные белки, пронизывающие

мембрану насквозь, в которых находятся

ионные каналы.

Нейрон состоит из

тела диаметром от 3 до 130 мкм, содержащего

ядро (с большим количеством ядерных

пор) и органеллы (в том числе сильно

развитый шероховатый ЭПР с активными

рибосомами, аппарат Гольджи), а также

из отростков. Выделяют два вида отростков:

дендриты и аксоны. Нейрон имеет развитый

цитоскелет, проникающий в его отростки.

Цитоскелет поддерживает форму клетки,

его нити служат «рельсами» для транспорта

органелл и упакованных в мембранные

пузырьки веществ (например, нейромедиаторов).

В теле нейрона выявляется развитый

синтетический аппарат, гранулярная ЭПС

нейрона окрашивается базофильно и

известна под названием «тигроид».

Тигроид проникает в начальные отделы

дендритов, но располагается на заметном

расстоянии от начала аксона, что служит

гистологическим признаком аксона.

Различается

антероградный (от тела) и ретроградный

(к телу) аксонный транспорт.

Вопрос № 4. Нейросекреторные клетки.

Ряд клеток обладающих

секреторной активностью, клетки

гипоталамуса. Они вырабатывают секрет

попадающий непосредственно в спинномозговую

жидкость. Имеют ряд особенностей-

липоиды. Гранулы секрета не растворяются

в воде и спирте. Ядра нейросекреторной

клетки не правильной формы, более

крупные, что говорит о высокой активности.

Секрет содержит белок, полисахариды и

липиды. В цитоплазме находятся гранулы

и капли секрета. Аксоны нейросекреторных

клеток характеризуются многочисленными

расширениями, которые возникают в связи

с временным накоплением нейросекрета.

Крупные и гигантские расширения

называются «телами Геринга». В пределах

мозга аксоны нейросекреторной клетки

лишены миелиновой оболочки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Как работает наш мозг или как смоделировать душу?

Время на прочтение

11 мин

Количество просмотров 50K

Здравствуй, Geektimes! В ранее опубликованной статье, была представлена модель нервной системы, опишу теорию и принципы, которые легли в её основу.

Теория основана на анализе имеющейся информации о биологическом нейроне и нервной системе из современной нейробиологии и физиологии мозга.

Сначала приведу краткую информацию об объекте моделирования, вся информация изложена далее, учтена и использована в модели.

НЕЙРОН

Нейрон является основным функциональным элементом нервной системы, он состоит из тела нервной клетки и её отростков. Существуют два вида отростков: аксоны и дендриты. Аксон – длинный покрытый миелиновой оболочкой отросток, предназначенный для передачи нервного импульса на далекие расстояния. Дендрит – короткий, ветвящийся отросток, благодаря которым происходит взаимосвязь с множеством соседних клеток.

ТРИ ТИПА НЕЙРОНОВ

Нейроны могут сильно отличаться по форме, размерам и конфигурации, не смотря на это, отмечается принципиальное сходство нервной ткани в различных участках нервной системе, отсутствуют и серьезные эволюционные различия. Нервная клетка моллюска Аплизии может выделять такие же нейромедиаторы и белки, что и клетка человека.

В зависимости от конфигурации выделяют три типа нейронов:

а) рецепторные, центростремительные, или афферентные нейроны, данные нейроны имеют центростремительный аксон, на конце которого имеются рецепторы, рецепторные или афферентные окончания. Эти нейроны можно определить, как элементы, передающие внешние сигналы в систему.

б) интернейроны (вставочные, контактные, или промежуточные) нейроны, не имеющие длинных отростков, но имеющие только дендриты. Таких нейронов в человеческом мозгу больше чем остальных. Данный вид нейронов является основным элементом рефлекторной дуги.

в) моторные, центробежные, или эфферентные, они имеют центростремительный аксон, который имеет эфферентные окончания передающий возбуждение мышечным или железистым клеткам. Эфферентные нейроны служат для передачи сигналов из нервной среды во внешнюю среду.

Обычно в статьях по искусственным нейронным сетям оговаривается наличие только моторных нейронов (с центробежным аксоном), которые связаны в слои иерархической структуры. Подобное описание применимо к биологической нервной системе, но является своего рода частным случаем, речь идет о структурах, базовых условных рефлексов. Чем выше в эволюционном значении нервная система, тем меньше в ней превалируют структуры типа «слои» или строгая иерархия.

ПЕРЕДАЧА НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Передача возбуждения происходит от нейрона к нейрону, через специальные утолщения на концах дендритов, называемых синапсами. По типу передачи синапсы разделяют на два вида: химические и электрические. Электрические синапсы передают нервный импульс непосредственно через место контакта. Таких синапсов в нервных системах очень мало, в моделях не будут учитываться. Химические синапсы передают нервный импульс посредством специального вещества медиатора (нейромедиатора, нейротрансмиттера), данный вид синапса широко распространен и подразумевает вариативность в работе.

Важно отметить, что в биологическом нейроне постоянно происходят изменения, отращиваются новые дендриты и синапсы, возможны миграции нейронов. В местах контактов с другими нейронами образуются новообразования, для передающего нейрона — это синапс, для принимающего — это постсинаптическая мембрана, снабжаемая специальными рецепторами, реагирующими на медиатор, то есть можно говорить, что мембрана нейрона — это приемник, а синапсы на дендритах — это передатчики сигнала.

СИНАПС

При активации синапса он выбрасывает порции медиатора, эти порции могут варьироваться, чем больше выделится медиатора, тем вероятнее, что принимаемая сигнал нервная клетка будет активирована. Медиатор, преодолевая синоптическую щель, попадает на постсинаптическую мембрану, на которой расположены рецепторы, реагирующие на медиатор. Далее медиатор может быть разрушен специальным разрушающим ферментом, либо поглощен обратно синапсом, это происходит для сокращения времени действия медиатора на рецепторы.

Так же помимо побудительного воздействия существуют синапсы, оказывающие тормозящее воздействие на нейрон. Обычно такие синапсы принадлежат определенным нейронам, которые обозначаются, как тормозящие нейроны.

Синапсов связывающих нейрон с одной и той же целевой клеткой, может быть множество. Для упрощения примем, всю совокупность, оказываемого воздействия одним нейроном, на другой целевой нейрон за синапс с определённой силой воздействия. Главной характеристикой синапса будет, является его сила.

СОСТОЯНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕЙРОНА

В состоянии покоя мембрана нейрона поляризована. Это означает, что по обе стороны мембраны располагаются частицы, несущие противоположные заряды. В состоянии покоя наружная поверхность мембраны заряжена положительно, внутренняя – отрицательно. Основными переносчиками зарядов в организме являются ионы натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-).

Разница между зарядами поверхности мембраны и внутри тела клетки составляет мембранный потенциал. Медиатор вызывает нарушения поляризации – деполяризацию. Положительные ионы снаружи мембраны устремляются через открытые каналы в тело клетки, меняя соотношение зарядов между поверхностью мембраны и телом клетки.

Изменение мембранного потенциала при возбуждении нейрона

Характер изменений мембранного потенциала при активации нервной ткани неизменен. Независимо от того кокой силы воздействия оказывается на нейрон, если сила превышает некоторое пороговое значение, ответ будет одинаков.

Забегая вперед, хочу отметить, что в работе нервной системы имеет значение даже следовые потенциалы (см. график выше). Они не появляются, вследствие каких-то гармонических колебаний уравновешивающих заряды, являются строгим проявлением определённой фазы состояния нервной ткани при возбуждении.

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Итак, далее приведу теоретические предположения, которые позволят нам создавать математические модели. Главная идея заключается во взаимодействии между зарядами формирующихся внутри тела клетки, во время её активности, и зарядами с поверхностей мембран других активных клеток. Данные заряды являются разноименными, в связи этим можно предположить, как будут располагаться заряды в теле клетки под воздействием зарядов других активных клеток.

Можно сказать, что нейрон чувствует активность других нейронов на расстоянии, стремится направить распространения возбуждения в направлении других активных участков.

В момент активности нейрона можно рассчитать определённую точку в пространстве, которая определялась бы, как сумма масс зарядов, расположенных на поверхностях других нейронов. Указанную точку назовем точкой паттерна, её месторождение зависит от комбинации фаз активности всех нейронов нервной системы. Паттерном в физиологии нервной системы называется уникальная комбинация активных клеток, то есть можно говорить о влиянии возбуждённых участков мозга на работу отдельного нейрона.

Нужно представлять работу нейрона не просто как вычислителя, а своего рода ретранслятор возбуждения, который выбирает направления распространения возбуждения, таким образом, формируются сложные электрические схемы. Первоначально предполагалось, что нейрон просто избирательно отключает/включает для передачи свои синапсы, в зависимости от предпочитаемого направления возбуждения. Но более детальное изучение природы нейрона, привело к выводам, что нейрон может изменять степень воздействия на целевую клетку через силу своих синапсов, что делает нейрон более гибким и вариативным вычислительным элементом нервной системы.

Какое же направление для передачи возбуждения является предпочтительным? В различных экспериментах связанных с образованием безусловных рефлексов, можно определить, что в нервной системе образуются пути или рефлекторные дуги, которые связывают активируемые участки мозга при формировании безусловных рефлексов, создаются ассоциативные связи. Значит, нейрон должен передавать возбуждения к другим активным участкам мозга, запоминать направление и использовать его в дальнейшем.

Представим вектор начало, которого находится в центре активной клети, а конец направлен в точку паттерна определённую для данного нейрона. Обозначим, как вектор предпочитаемого направления распространения возбуждения (T, trend). В биологическом нейроне вектор Т может проявляться в структуре самой нейроплазмы, возможно, это каналы для движения ионов в теле клетки, или другие изменения в структуре нейрона.

Нейрон обладает свойством памяти, он может запоминать вектор Т, направление этого вектора, может меняться и перезаписываться в зависимости от внешних факторов. Степень с которой вектор Т может подвергается изменениям, называется нейропластичность.

Этот вектор в свою очередь оказывает влияние на работу синапсов нейрона. Для каждого синапса определим вектор S начало, которого находится в центре клетки, а конец направлен в центр целевого нейрона, с которым связан синапс. Теперь степень влияния для каждого синапса можно определить следующим образом: чем меньше угол между вектором T и S, тем больше синапс будет, усиливается; чем меньше угол, тем сильнее синапс будет ослабевать и возможно может прекратить передачу возбуждения. Каждый синапс имеет независимое свойство памяти, он помнит значение своей силы. Указанные значения изменяются при каждой активизации нейрона, под влиянием вектора Т, они либо увеличиваются, либо уменьшаются на определённое значение.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Входные сигналы (x1, x2,…xn) нейрона представляют собой вещественные числа, которые характеризуют силу синапсов нейронов, оказывающих воздействие на нейрон.

Положительное значение входа означает побудительное воздействие, оказываемое на нейрон, а отрицательное значение – тормозящее воздействие.

Для биологического нейрона не имеет значение, откуда поступил возбуждающий его сигнал, результат его активности будет идентичен. Нейрон будет активизирован, когда сумма воздействий на него будет превышать определённое пороговое значение. Поэтому, все сигналы проходят через сумматор (а), а поскольку нейроны и нервная система работают в реальном времени, следовательно, воздействие входов должно оцениваться в короткий промежуток времени, то есть воздействие синапса имеет временный характер.

Результат сумматора проходит пороговую функцию (б), если сумма превосходит пороговое значение, то это приводит к активности нейрона.

При активации нейрон сигнализирует о своей активности системе, передовая информацию о своём положении в пространстве нервной системы и заряде, изменяемом во времени (в).

Через определённое время, после активации нейрон передает возбуждение по всем имеющимся синапсам, предварительно производя пересчет их силы. Весь период активации нейрон перестает реагировать на внешние раздражители, то есть все воздействия синапсов других нейронов игнорируются. В период активации входит так же период восстановления нейрона.

Происходит корректировка вектора Т (г) с учётом значения точки паттерна Pp и уровнем нейропластичности. Далее происходит переоценка значений всех сил синапсов в нейроне(д).

Обратите внимание, что блоки (г) и (д) выполняются параллельно с блоком (в).

ЭФФЕКТ ВОЛНЫ

Если внимательно проанализировать предложенную модель, то можно увидеть, что источник возбуждения должен оказывать большее влияние на нейрон, чем другой удалённый, активный участок мозга. Следовательно возникает вопрос: почему же все равно происходит передача в направлении другого активного участка?

Данную проблему я смог определить, только создав компьютерную модель. Решение подсказал график изменения мембранного потенциала при активности нейрона.

Усиленная реполяризация нейрона, как говорилось ранее, имеет важное значение для нервной системы, благодаря ей создается эффект волны, стремление нервного возбуждения распространятся от источника возбуждения.

При работе с моделью я наблюдал два эффекта, ели пренебречь следовым потенциалом или сделать его недостаточно большим, то возбуждение не распространяется от источников, а в большей степени стремится к локализации. Если сделать следовой потенциал сильно большим, то возбуждение стремится «разбежаться» в разные стороны, не только от своего источника, но и от других.

КОГНИТИВНАЯ КАРТА

Используя теорию электромагнитного взаимодействия, можно объяснить многие явления и сложные процессы, протекающие в нервной системе. К примеру, одним из последних открытий, которое широко обсуждается в науках о мозге, является открытие когнитивных карт в гиппокампе.

Гиппокамп – это отдел мозга, которому отвечает за кратковременную память. Эксперименты на крысах выявили, что определённому месту в лабиринте соответствует своя локализованная группа клеток в гиппокампе, причем, не имеет значение, как животное попадает в это место, все равно будет активирован соответствующий этому месту участок нервной ткани. Естественно, животное должно помнить данный лабиринт, не стоит рассчитывать на топологическое соответствие пространства лабиринта и когнитивной карты.

Каждое место в лабиринте представляется в мозге, как совокупность раздражителей различного характера: запахи, цвет стен, возможные примечательные объекты, характерные звуки и т. д. Указанные раздражители отражаются на коре, различных представительствах органов чувств, в виде всплесков активности в определённых комбинациях. Мозг одновременно обрабатывает информацию в нескольких отделах, зачастую информационные каналы разделяются, одна и та же информация поступает в различные участки мозга.

Активация нейронов места в зависимости от положения в лабиринте (активность разных нейронов показана разным цветом). источник

Гиппокамп расположен в центре мозга, вся кара и её области удалены от него, на одинаковые расстояния. Если определить для каждой уникальной комбинации раздражителей точку масс зарядов поверхностей нейронов, то можно увидеть, что указанные точки будут различны, и будут находиться примерно в центре мозга. К этим точкам будет стремиться и распространятся возбуждение в гиппокампе, формируя устойчивые участки возбуждения. Более того, поочередная смена комбинаций раздражителей, будет приводить к смещению точки паттерна. Участки когнитивной карты будут ассоциативно связываться друг с другом последовательно, что приведет к тому, что животное, помещенное в начало знакомого ей лабиринта, может вспомнить весь последующий путь.

Заключение

У многих возникнет вопрос, где в данной работе предпосылки к элементу разумности или проявления высшей интеллектуальной деятельности?

Важно отметить, что феномен человеческого поведения, есть следствие функционирования биологической структуры. Следовательно, чтобы имитировать разумное поведение, необходимо хорошо понимать принципы и особенности функционирования биологических структур. К сожалению, в науке биологии пока не представлен четкий алгоритм: как работает нейрон, как понимает, куда необходимо отращивать свои дендриты, как настроить свои синапсы, что бы в нервной системе смог сформироваться простой условный рефлекс, на подобие тех, которые демонстрировал и описывал в своих работах академик И.П. Павлов.

С другой стороны в науке об искусственном интеллекте, в восходящем (биологическом) подходе, сложилось парадоксальная ситуация, а именно: когда используемые в исследованиях модели основаны на устаревших представлениях о биологическом нейроне, консерватизм, в основе которого берётся персептрон без переосмысления его основных принципов, без обращения к биологическому первоисточнику, придумывается все более хитроумные алгоритмы и структуры, не имеющих биологических корней.

Конечно, никто не уменьшает достоинств классических нейронных сетей, которые дали множество полезных программных продуктов, но игра с ними не является путем к созданию интеллектуально действующей системы.

Более того, не редки заявления, о том, что нейрон подобен мощной вычислительной машине, приписывают свойство квантовых компьютеров. Из-за этой сверхсложности, нервной системе приписывается невозможность её повторения, ведь это соизмеримо с желанием смоделировать человеческую душу. Однако, в реальности природа идет по пути простоты и элегантности своих решений, перемещение зарядов на мембране клетки может служить, как для передачи нервного возбуждения, так и для трансляции информации о том, где происходит данная передача.

Несмотря на то, что указанная работа демонстрирует, как образуются элементарные условные рефлексы в нервной системе, она приближает к пониманию того, что такое интеллект и разумная деятельность.

Существуют еще множество аспектов работы нервной системы: механизмы торможения, принципы построения эмоций, организация безусловных рефлексов и обучение, без которых невозможно построить качественную модель нервной системы. Есть понимание, на интуитивном уровне, как работает нервная система, принципы которой возможно воплотить в моделях.

Создание первой модели помогли отработать и откорректировать представление об электромагнитном взаимодействии нейронов. Понять, как происходит формирование рефлекторных дуг, как каждый отдельный нейрон понимает, каким образом ему настроить свои синапсы для получения ассоциативных связей.

На данный момент я начал разрабатывать новую версию программы, которая позволит смоделировать многие другие аспекты работы нейрона и нервной системы.

Прошу принять активное участие в обсуждении выдвинутых здесь гипотез и предположений, так как я могу относиться к своим идеям предвзято. Ваше мнение очень важно для меня.

Модель(Windows PC) + туториал

Введение в нейробиологию

7. Нейроны

Основными структурными особенностями нейронов являются перикария, дендриты и аксоны Нейроны содержат те же самые внутриклеточные компоненты, что и другие клетки Молекулярные маркеры могут использоваться для идентификации нейронов

Нейро́н, или невро́н (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — структурно-функциональная единица нервной системы. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая обрабатывает, хранит и передает информацию с помощью электрических и химических сигналов. Нейрон имеет сложное строение и узкую специализацию. Клетка содержит ядро, тело клетки и отростки (дендриты и аксоны). В головном мозге человека насчитывается около 85—86 миллиардов нейронов[1][2]. Нейроны могут соединяться один с другим, формируя биологические нейронные сети. Нейроны разделяют на рецепторные, эффекторные и вставочные.

Сложность и многообразие функций нервной системы определяются взаимодействием между нейронами. Это взаимодействие представляет собой набор различных сигналов, передаваемых между нейронами или мышцами и железами. Сигналы испускаются и распространяются с помощью ионов. Ионы генерируют электрический заряд (потенциал действия), который движется по телу нейрона.

Важное значение для науки имело изобретение метода Гольджи в 1873 году, позволявшего окрашивать отдельные нейроны[3][4]. Термин «нейрон» (нем. Neuron) для обозначения нервных клеток введён Г. В. Вальдейером в 1891 году[5][6].

Строение нейронов

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм. Тело содержит ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также из отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый цитоскелет, который проникает в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). Цитоскелет нейрона состоит из фибрилл разного диаметра: Микротрубочки (Д = 20—30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний. Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ. Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно выражены в растущих нервных отростках и в нейроглии.(Нейроглия, или просто глия (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей), — совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Составляет около 40 % объёма ЦНС. Количество глиальных клеток в среднем в 10—50 раз больше, чем нейронов).

В теле нейрона выявляется развитый синтетический аппарат, гранулярная ЭПС нейрона окрашивается базофильно и известна под названием «тигроид». Тигроид проникает в начальные отделы дендритов, но располагается на заметном расстоянии от начала аксона, что служит гистологическим признаком аксона. Нейроны различаются по форме, числу отростков и функциям. В зависимости от функции выделяют чувствительные, эффекторные (двигательные, секреторные) и вставочные. Чувствительные нейроны воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в мозг. Эффекторные (от лат. effectus — действие) — вырабатывают и посылают команды к рабочим органам. Вставочные — осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами, участвуют в обработке информации и выработке команд.

Различается антероградный (от тела) и ретроградный (к телу) аксонный транспорт.

Аксоны и дендриты

Аксон — длинный отросток нейрона. Приспособлен для проведения возбуждения и информации от тела нейрона к нейрону или от нейрона к исполнительному органу. Дендриты — короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов), и которые передают возбуждение к телу нейрона. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами.

Дендриты делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии.

Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.

Си́напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторнойклеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни синапсы вызывают деполяризацию нейрона и являются возбуждающими, другие — гиперполяризацию и являются тормозными. Обычно для возбуждения нейрона необходимо раздражение от нескольких возбуждающих синапсов.

Термин был введён английским физиологом Чарльзом Шеррингтоном в 1897 г.

Содержание

- Главное отличие — Аксон против Дендрита

- Что такое аксон

- Что такое дендрит

- Сходства между аксоном и дендритом

- Разница между аксоном и дендритом

Главное отличие — Аксон против Дендрита

Аксон и дендрит являются двумя компонентами нервных клеток. Нервные клетки являются структурными и функциональными единицами нервной системы животных. Они передают нервные импульсы в мозг, спинной мозг и тело, чтобы координировать функции организма. Аксон — это длинное коническое удлинение клеточного тела нервной клетки. У каждой нервной клетки есть аксон. Короткие структуры, которые простираются от тела клетки, называются дендритами.Одна нервная клетка имеет много дендритов. главное отличие между аксоном и дендритом является то, что аксон переносит нервные импульсы от тела клетки, тогда как дендриты переносят нервные импульсы от синапсов к телу клетки.

Ключевые области покрыты

1. Что такое аксон

— определение, характеристики, функции

2. Что такое дендрит

— определение, характеристики, функции

3. Каковы сходства между аксоном и дендритом

— Краткое описание общих черт

4. В чем разница между аксоном и дендритом

— Сравнение основных различий

Ключевые слова: аксон, аксонный бугорок, клеточное тело, дендриты, миелин, миелиновые нервные волокна, нервные клетки, немиелинизированные нервные волокна

Что такое аксон

Аксон — одиночная, длинная проекция нервной клетки. Аксоны уносят нервные импульсы от тела клетки. Мембрана, которая покрывает аксон, называется аксолеммой. Аксоплазма — это цитоплазма аксона. Аксоны разветвлены на своих терминальных концах. Кончики разветвленных концов образованы телодендрией. Терминалы аксона — это раздутые концы телодендрии. Терминалы аксона образуют синаптическую связь с дендроном другого нейрона или с эффекторным органом. Мембрана аксонного терминала связана с мембраной клетки-мишени. Везикулы, которые содержат нейротрансмиттеры, присутствуют в терминалах аксонов для передачи нервных импульсов посредством химических сигналов через синаптическую щель. Аксонный бугорок является начальным сегментом аксона. Это инициирует потенциал действия. Поперечное сечение аксона показано в Рисунок 1.

Рисунок 1: Поперечное сечение аксона

1 — аксон, 2 — ядро клетки Шванна, 3 — клетка Шванна, 4 — миелиновая оболочка

Два типа аксонов — миелинизированные аксоны и немиелинизированные аксоны. Миелиновая оболочка образует изоляцию на аксоне, чтобы увеличить скорость передачи нервных импульсов через аксон. Этот тип передачи нервных импульсов называется солевой проводимостью. Клетки Шванна секретируют миелин на аксонах периферической нервной системы. Олигодендроциты выделяют миелин на аксонах центральной нервной системы. Миелинизированные аксоны белого цвета. Пробелы в миелиновой оболочке называются узлами Ранвье. Белое вещество головного и спинного мозга состоит из миелинизированных аксонов.

Что такое дендрит

Дендрит — это коротко-разветвленное расширение, которое переносит нервные импульсы в тело клетки из синапсов. Многие дендриты распространяются из одноклеточного тела нервной клетки. Дендриты являются сильно разветвленными структурами. Эта сильно разветвленная природа увеличивает площадь поверхности, которая может принимать сигналы от синапсов. Дендриты и аксоны нервных клеток показаны в фигура 2.

Рисунок 2: Дендриты и Аксоны

Дендриты имеют сужающиеся концы. Поскольку дендриты представляют собой короткие проекции, они не миелинизируются.

Сходства между аксоном и дендритом

- И аксон, и дендрит являются проекциями клеточного тела нервной клетки.

- И аксон, и дендрит передают нервные импульсы.

- И аксон, и дендрит являются разветвленными структурами.

- И аксон, и дендрит содержат нейрофибриллы.

Разница между аксоном и дендритом

Определение

Axon: Аксон — это длинная нитевидная часть нервной клетки, которая проводит нервные импульсы от тела клетки.

Dendrite: Дендрит — это короткое разветвленное расширение нервной клетки, которое передает нервные импульсы в тело клетки из синапсов.

Число

Axon: Нервная клетка имеет только один аксон.

Dendrite: нервная клетка имеет много дендритов.

происхождения

Axon: Аксон возникает из конической проекции, называемой аксон бугорком.

Dendrite: Дендриты возникают непосредственно из нервной клетки.

длина

Axon: Аксоны очень длинные (несколько метров).

Dendrite: Дендриты очень короткие (около 1,5 мм).

Диаметр

Axon: Аксоны имеют одинаковый диаметр.

Dendrite: Дендриты имеют сужающиеся концы; поэтому диаметр постоянно уменьшается.

разветвление

Axon: Аксоны разветвлены на своих концах.

Dendrite: Дендриты все время разветвляются.

Синаптические ручки

Axon: Концы конечных ветвей аксона увеличены, чтобы сформировать синаптические ручки.

Dendrite: На кончиках ветвей дендритов не встречаются синаптические ручки.

Пузырьки

Axon: Синаптические ручки аксонов содержат везикулы с нейротрансмиттерами.

Dendrite: Дендриты не имеют пузырьков, которые содержат нейротрансмиттеры.

Гранулы Ниссля

Axon: Аксоны не содержат гранул Ниссля.

Dendrite: Дендриты содержат гранулы Ниссля.

Миелиновый / Non-миелинизированный

Axon: Аксоны могут быть миелинизированными или немиелинизированными.

Dendrite: Дендриты немиелинизированы.

Направление передачи

Axon: Аксоны уносят нервные импульсы от тела клетки.

Dendrite: Дендриты несут нервные импульсы к телу клетки.

Афферентные / Эфферентная

Axon: Аксоны образуют эфферентный компонент нервного импульса.

Dendrite: Дендриты образуют афферентный компонент нервного импульса.

Заключение

Аксон и дендрит — это два типа проекций нервной клетки. И аксоны, и дендриты передают нервные импульсы. Аксон длиннее дендрита. Диаметр аксона является однородным, в то время как дендриты состоят из сужающихся концов. Некоторые аксоны миелинизированы, чтобы ускорить передачу нервных импульсов. Аксоны передают нервные импульсы от тела клетки, а дендриты передают нервные импульсы к телу клетки. Поэтому основным отличием аксона от дендрита является направление передачи нервных импульсов.

Ссылка:

1. «Аксон». Википедия, Фонд Викимедиа, 1 сентября 2017 г.,

Дендрит – это короткий, дихотомически (раздваивающийся) ветвящийся отросток, отходящий от тела нейрона. Согласно определению, отросток образует синапсы (электрические, химические) с другими элементами нервной ткани, через которые получает сигналы от периферических рецепторов и клеток организма в гистологической структуре органов и систем. Слово «дендрит» также имеет другое значение, если используется не в медицинской сфере, а в области материаловедения, в данном случае подразумевается кристаллическая структура материала независимо от его состава. Термин применим к камням, металлам, сплавам, искусственным соединениям, обладающим кристаллической, древовидной структурой.

Общие сведения

Нейрон – основная структурно-функциональная единица нервной ткани. Нервная клетка – образование с многочисленными отростками размером 4-130 мкм. От нейрона отходят несколько (реже один) дендритов и единственный аксон. Дендрит в биологии – это такой отросток, который передает возбуждение от периферических рецепторов к телу нейрона, что обуславливает его ведущую роль в восприятии внешних стимулов. Особенности дендритных ответвлений, которые наблюдаются в ходе микроскопических исследований:

- Система микротрубочек.

- Наличие шипиков, отходящих от общей оси.

- Присутствие узлов ветвления.

- Наличие эндоплазматического ретикулума (внутриклеточный органоид, представленный системой канальцев, полостей, пузырьков, окруженных мембраной).

Отростки, находящиеся рядом с сомой (телом), утолщенные, образуют большое число синаптических контактов. Мембрана отростка наподобие мембраны самого нейрона состоит из большого количества белковых молекул, которые играют роль химических рецепторов. Рецепторные образования наделены специфической чувствительностью к определенным химическим соединениям.

Обозначенные химические вещества – нейромедиаторы торможения и возбуждения, активно участвуют в процессе, когда импульсы распространяются по нервной ткани и поступают к соме. Строение дендрита предполагает наличие шипиков, которые образуют синаптические контакты с терминалями – концевыми участками сотен тысяч нервных клеток. Огромное количество шипиков располагается на отростках нервных клеток, образующих корковый слой больших полушарий.

Дендритный шипик сформирован из тела и головки. Размеры и форма структурных компонентов шипика существенно варьируются. Благодаря шипикам значительно увеличивается площадь постсинаптической мембраны. Шипики в дендритной структуре – лабильные образования, которые под воздействием внешних стимулов изменяют конфигурацию, дегенерируют (разрушаются), регенерируют (появляются вновь).

Количество синапсов определяет качество передачи импульсов и скорость, с которой они распространяются. Несколько дендритных ответвлений образуют единую ветку. Совокупность всех дендритов является дендритным деревом – поверхностью, воспринимающей сторонние раздражители. Исследования показывают, дендритные деревья составляют 90% мозгового вещества.

Отличия от аксонов

Аксон служит для передачи нервных импульсов от тела нервной клетки, которое по-другому называется сома, к исполнительным органам. Окончание аксона является элементом синапса, через который осуществляется синаптическая передача сигналов между отдельными клетками нервной ткани.

Дендритные клетки обладают разветвленной структурой. Дендритные отростки ветвятся на всем протяжении в отличие от аксона, который разветвляется только в конечном сегменте, образуя терминали. В отличие от аксона, длина которого может превышать 1 метр, дендрит – короткий отросток (около 700 мкм). Другие различия между дендритом и аксоном:

- Разнонаправленное проведение импульсов (дендриты – к телу нейрона, аксон – от тела нейрона).

- Разная толщина (дендрит истончается по мере удаления от тела, аксон сохраняет одинаковые значения диаметра сечения по всей протяженности). Диаметр аксонов разных клеток составляет около 0,3-16 мкм. Чем толще аксон, тем выше скорость распространения по нему импульсов.

- Наличие миелиновой оболочки (у дендритов ЦНС миелиновая оболочка отсутствует, у аксонов – присутствует).

Дендритный транспорт предусматривает движение по стволу отростка белковых веществ и ферментов от сомы к конечным сегментам. В отличие от дендритного транспорта, аксональный транспорт предполагает непрерывный ток аксоплазмы в обоих направлениях. Механизм транспорта поддерживается благодаря микротрубочкам и белкам (кинезин – движение внутри микротрубочек, динеин – движение по поверхности микротрубочек).

Движение веществ по стволу осуществляется посредством затрат АТФ. Размеры дендритных отростков коррелируют с активностью нейронов. Стимулы, поступающие из внешней среды, преобразуются в биоэлектрические сигналы. Нервный импульс представляет собой волну возбуждения, распространяющуюся по отростку. Процесс образования энергии, необходимой для поддержания дендритного транспорта, происходит в митохондриях.

Функции

Аксон и дендрит несмотря на разное морфологическое строение обладают схожими функциями – служат связующими элементами, благодаря которым поддерживается взаимодействие между всеми клетками организма, происходит интеграция всех физиологических процессов. Основная функция дендрита – восприятие сигналов от других нервных клеток и рецепторов внутренних органов. Дендритные ответвления также воспринимают внешние раздражители.

В результате образуются синаптические связи нескольких видов – аксонодендритические (контакт дендрит-аксон), дендро-дендритические (контакт дендрит-дендрит), аксошипиковые (контакт аксон-дендритный шипик). Полученные импульсы поступают к телу нейрона. Конечные сегменты дендритных отростков служат участком синаптического контакта, откуда к соме поступают тормозные и возбуждающие стимулы. Благодаря синаптическим контактам один нейрон связан с многочисленными (свыше 20 тысяч) нервными клетками.

Последние исследования показывают, что дендритные отростки способны самостоятельно генерировать сигналы. Ранее считалось, что импульсы генерирует только тело клетки, роль отростков сводится к передаче сигналов. Ученые выяснили, что активность дендритных отростков намного выше, чем сомы, когда изучали характер и силу сигналов, передающихся в пределах нервной ткани. Сигнал, проходящий по стволу отростка, может меняться.

Патологии

Функции дендритов и аксонов сводятся к проведению импульсов. При изменении морфологического строения отростков передача нарушается. Дендритные отростки и шипики относятся к структурам, подверженным влиянию неблагоприятных внешних воздействий. Обозначенные элементы повреждаются в результате патологических процессов:

- Гипоксия (кислородная недостаточность).

- Ишемия (ухудшение кровоснабжения нервной ткани).

- Интоксикации (острые, хронические).

- Черепно-мозговые травмы.

- Стрессовые воздействия.

Возрастные изменения в нервной ткани, в частности, нарушение трофики (питания), сопровождаются процессом редукции (переход от сложной структуры к простой) шипиков. Дегенерация шипиков приводит к ухудшению мозговой деятельности. В ходе нейровизуализации шипики не обнаруживаются у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, сенильной деменцией и другими нейродегенеративными заболевания.

Возбудимость клетки отражает ее способность отвечать возбуждением на внешний стимул. Сигнал, поступающий из внешней среды или внутреннего пространства, представляет собой модификацию энергии. Стимул повышает проницаемость мембраны клетки, что ассоциируется с ее деполяризацией и возникновением потенциала действия.

Возбудимость в количественном выражении представляет собой минимальное значение сигнала, способное спровоцировать возбуждение. Нарушение возбудимости клеток связано с повреждением мембраны, обусловленным ионизирующим, механическим, электрическим, температурным воздействием. В патогенезе могут участвовать биологические факторы, например, токсины.

В числе эндогенных факторов стоит отметить нарушение метаболизма и перфузии (прохождение крови сквозь ткань) мозга. В результате патологических воздействий образуется энергетический дефицит, которые отражает понижение концентрации АТФ в клетке. Недостаток энергии приводит к другим нарушениям – расстройство деятельности ионных насосов, увеличение концентрации ионов натрия и кальция, устойчивая деполяризация мембраны.

В результате происходит деполяризационное торможение. При ишемии в патогенезе участвует переизбыток глутамата, что запускает каскад реакций, итогом которых становится гибель нейронов. Патологии нервных клеток и их отростков связаны с активацией процесса окисления липидных фракций. Липидные пероксиды вызывают сбои в механизме инактивации (потеря активности) нейромедиаторов, которая происходит под воздействием ферментов.

Нарушение аксонального и дендритного транспорта происходит на фоне разрушения микротрубочек, которые участвуют в процессе распространения импульсов. Разрушение микротрубочек нередко взаимосвязано с применением анестетиков, колхицина (алкалоид трополоновой группы), воздействием протеолитических ферментов – веществ класса гидролаз, которые расщепляют пептидную связь, образованную между аминокислотами в белковых структурах.

Дендритный отросток – один из основных элементов нервной клетки, который участвует в восприятии и распространении нервных импульсов. Распространяясь от рецепторных клеток по стволу отростка, импульсы поступают к соме.

Просмотров: 2 326