Как прославилась деревня Монтайю

Нежность, страсть и судьба в одной еретической деревне, или Что можно узнать об образе жизни, представлениях и чувствах людей из протоколов их допросов

«Монтайю — это не просто отклонение от нормы, всплеск краткий и мужественный. Монтайю — это хроника простонародья; это биение жизни, возвращенное репрессивно-назидательным текстом, который представляет собой один из памятников окситанской литературы на латинском языке. Монтайю — это любовь Пьера и Беатрисы, это стадо Пьера Мори. Монтайю — это плотский жар осталя и извечное крестьянское упование на Царствие Небесное. Одно в другом. Одно через другое».

Эммануэль Ле Руа Ладюри, «Монтайю, окситанская деревня

(1294–1324)»

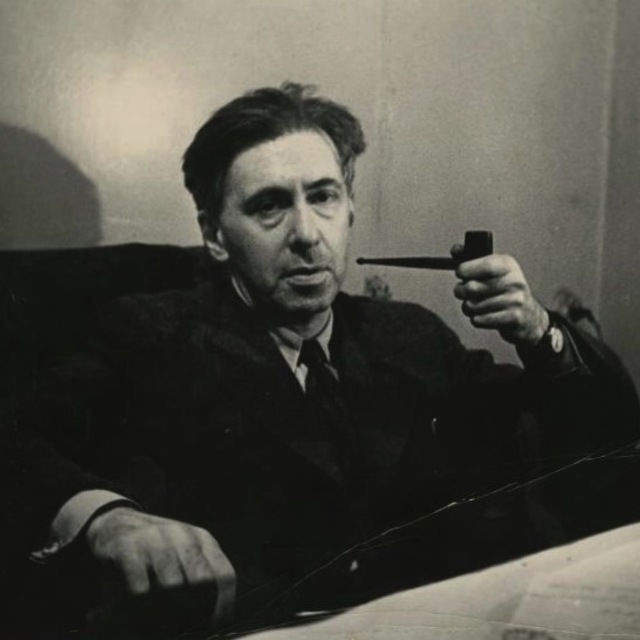

Французский историк Эммануэль Ле Руа Ладюри (род. 19 июля 1929 г.) — представитель третьего поколения школы «Анналов». Всемирную известность ему принесла книга, описывающая одну на первый взгляд непримечательную деревню во французских Пиренеях.

Несмотря на, казалось бы, незначительный предмет, книга «Монтайю, окситанская деревня (1294–1324)» стала настоящей сенсацией, завоевав признание и профессиональных историков, и широкой читательской аудитории. Ле Руа Ладюри называли «самым оригинальным и динамичным историком во всем мире» (Лоуренс Стоун), а его книгу — «триумфом искусства историка» (А. Шлезингер-мл.), «шедевром этнографической истории»

(The Times Literary Supplement) и «наилучшим видом исторического исследования» (Х. Тревор-Роупер).

Причиной триумфа стало то, что Ле Руа Ладюри нашел и проанализировал рассказы тех, кого обычно называют «безмолвствующим большинством» — необразованных крестьян из деревни Монтайю. Он подробно описал, как они работали и отдыхали, ссорились и любили, рождались и умирали, занимались сексом и боролись с болезнями, ходили в церковь и вечером общались друг с другом, позволив читателям увидеть не только их быт, но и мир их представлений, убеждений и чувств.

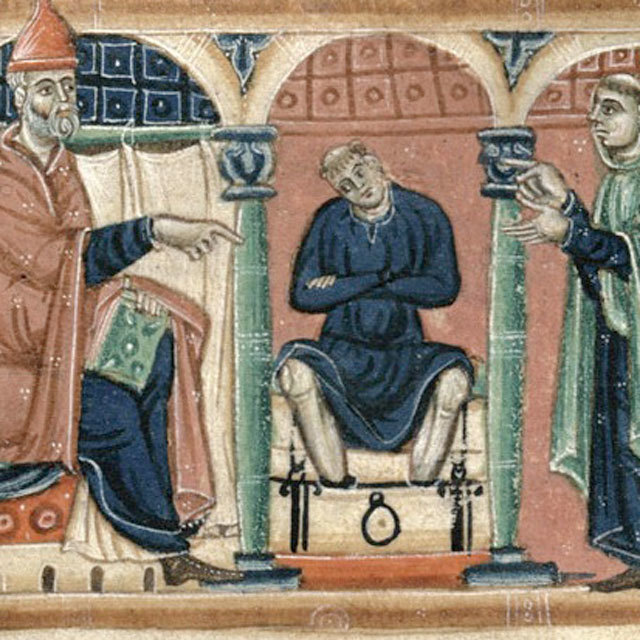

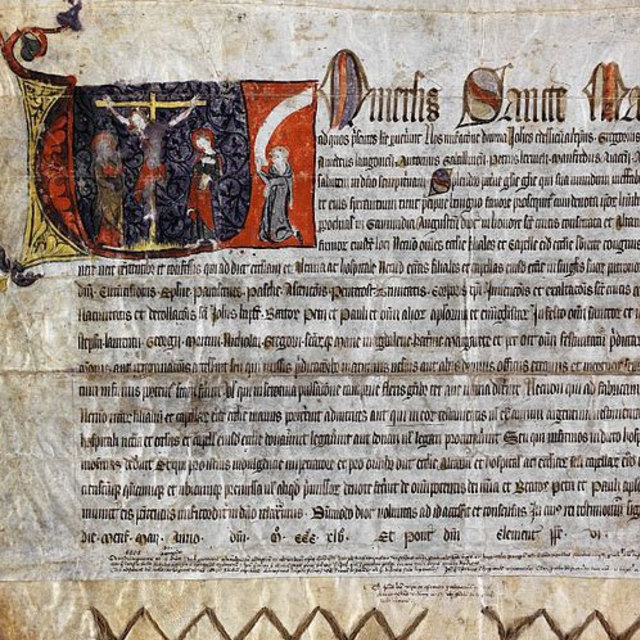

Сделать это удалось благодаря работе инквизитора Жака Фурнье, епископа города Памье, который на протяжении нескольких лет (с 1318 по 1324 год) допрашивал жителей Монтайю, чтобы искоренить сохранившуюся в горах на юге Франции катарскую ересь, и подробно записывал их показания. Именно эти показания Ле Руа Ладюри сделал предметом своего исследования.

К источнику он подошел не с традиционным историческим инструментарием, но использовал так называемый этноисторический метод, задавая документам те же вопросы, которые этнографы задают информантам во время полевых исследований.

Книга вышла в 1975 году и стала одной из первых работ по микроистории. Новое направление вызвало много споров и, конечно, привлекло интерес профессиональных историков, но так называемый широкий круг читателей, видимо, привлекло что-то другое. Вероятно, дело тут в том, что историк дал читателям возможность как бы вступить в диалог с самыми обычными людьми, жившими семь столетий назад, и найти в них, с одной стороны, много общего с самим собой, а с другой — найти черты совершенно чуждые, такие как представления о времени и пространстве, о дозволенном и запретном или одержимость идеей спасения души.

Arzamas нашел в книге Ле Руа Ладюри три примера того, что могут рассказать о людях прошлого показания, данные инквизитору.

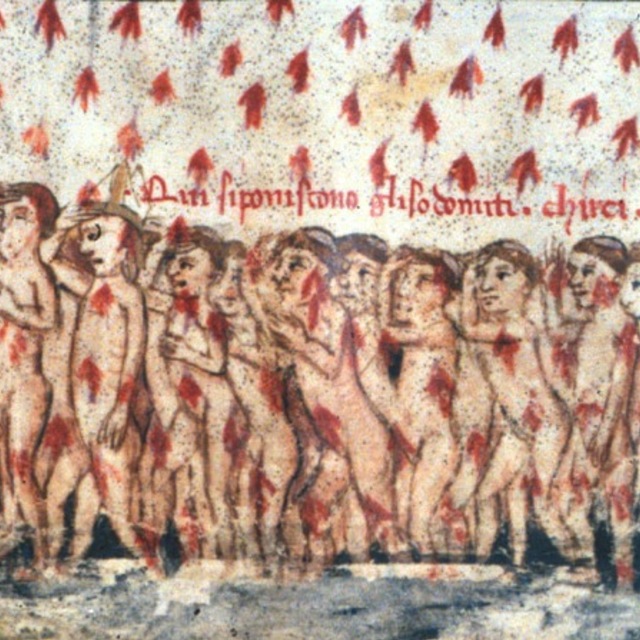

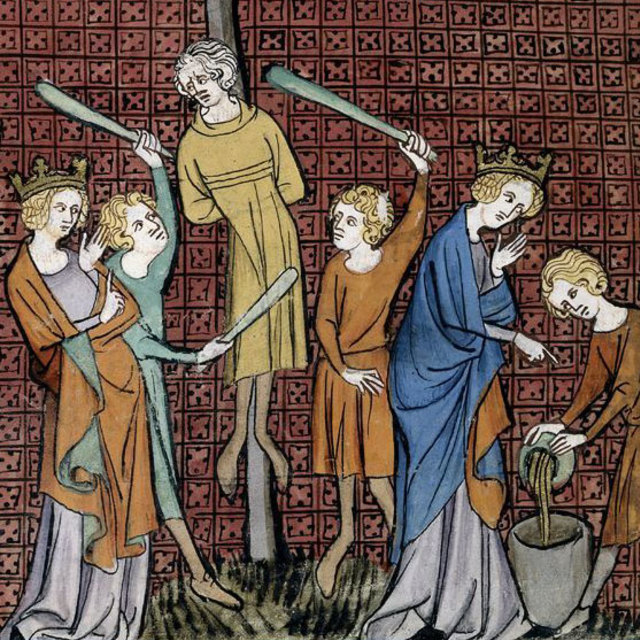

Любовь к детям

У овцевода Раймона Пьера и его жены Сибиллы тяжело заболела маленькая дочь. Родители-катары приняли решение перед неизбежной смертью провести над ней обряд, который называется в текстах consolamentum («утешение») или hérétication («еретикация»), поскольку только человек, прошедший через это таинство и ставший таким образом «совершенным» (лат. perfectus) может достичь вечного блаженства. Душа человека, не ставшего «совершенным», по мнению катаров, переселялась после смерти в другое существо, то есть оставалась в мире зла. Совершить таинство мог любой «совершенный», но после этого человек должен был соблюдать строжайшую аскезу: он отказывался от любого имущества (в том числе дома) и должен был всю жизнь скитаться, проповедуя учение и прося подаяние. Поскольку не все катары были к этому готовы, обряд этот чаще всего проводился на смертном одре.

Несмотря на то что у катаров не принято было «еретиковать» младенцев, «совершенный» Прад Тавернье (в прошлом ткач) решил, что никакого зла церемония не принесет, и совершил над умирающим ребенком этот обряд. После чего настоятельно рекомендовал Сибилле впредь не давать ребенку ни молока, ни мяса: поскольку после «еретикации» человек мог чудом выздороветь — и, вероятно, не справиться с ограничениями, которые налагало на человека положение «совершенного», — вслед за ней катары практиковали endura, предсмертный пост, отказ от пищи, который должен был сделать смерть неминуемой и таким образом повышал шансы на спасение души.

«Когда муж и Прад Тавернье ушли из дома, — рассказывает Сибилла, — я не выдержала. Не могла я смириться, что дочь умрет на моих глазах. Вот и покормила ее грудью, а когда пришел муж, я призналась, что давала дочери грудь. Он так огорчился, разохался, разволновался. Пьер Мори пытался утешить своего хозяина. Он сказал мужу:

— Ты не виноват.

А малышке Пьер сказал:

— У тебя плохая мать.

И мне заявил:

— Ты плохая мать. Все женщины — демоны.

Мой муж плакал. Бранил меня. Грозил мне. После того, что случилось, он разлюбил малышку, разлюбил и меня. Пока, много спустя, не признал, что был неправ. Моя дочь Жакотта на целый год пережила этот случай и тогда умерла».

Точно так же в аналогичной ситуации поступила Мангарда Бюскай, отказавшаяся лишать своего заболевшего сына грудного молока ради endura.

Анализируя эпизоды такого рода, Ле Руа Ладюри делает следующий вывод:

«У Сибиллы Пьер любовь к дочери свойства теплого, телесного, а не духовного, возвышенного, как со стороны Раймона. Материнская любовь поломала ход катарской механики.

<…>

Материнская любовь, которую испытывает крестьянка Сибилла, являет собой простую и чистую данность. Отцовская нежность к годовалому младенцу тоже неоспорима: вплоть до инцидента Раймон Пьер очень любил Жакотту, равно как и Сибиллу. У него было отнюдь не каменное сердце, в чем безосновательно упрекают крестьян старины за отношение к их потомству. Просто бесспорная любовь Пьера к своему ребенку в решительный момент оказывается искажена, сбита с толку фанатизмом».

И далее:

«Оставим в стороне нюансы. Я хотел показать, что в Монтайю и верхней Арьежи Арьеж — река, берущая начало в Пиренеях и впадающая в Гаронну. между чувствами людей того времени и нашими по отношению к детям отнюдь не пролегает пропасть, которую усмотрел Филипп Арьес Филипп Арьес — французский историк, автор известных работ по истории повседневности. В частности, в книге „Ребенок и семейная жизнь при старом порядке“ (1960 год) выдвинул тезис о том, что концепция детства как отдельной стадии развития человека, требующей специального отношения, появилась не ранее XV века. Среди прочего писал, что в Средние века родители обычно не были особенно привязаны к своим детям. применительно к иной эпохе или на основе иных документов.

<…>

Что касается наших крестьян, и особенно крестьянок Монтайю, то их любовь к детям содержала черты некоторого своеобразия сравнительно с тем, что испытываем мы. Она не была настолько уж менее сильной, или менее заметной, или менее ласковой. Внутри семьи она распределялась, естественно, на более многочисленное, нежели в наши дни, потомство; волей-неволей ей приходилось приспосабливаться к более высокой, по сравнению с нашей эпохой, детской смертности. Наконец, у многих пар она сопровождалась подчеркнутым безразличием ко всем малышам. Но менее подчеркнутым, чем утверждалось недавно».

Греховность разврата

Девица Грацида Рив рассказывала:

«Лет семь назад или около того, летом, кюре Кюре — приходской священник. Пьер Клерг Очень влиятельная в Монтайю семья Клергов, принадлежали к катарам. Это не мешало Пьеру выполнять обязанности священника и фактически выполнять роль пристава инквизиции. Впоследствии Пьер выдал инквизиции многих сектантов, являвшихся его личными врагами или врагами его семьи, и в конце концов сам умер в тюрьме. зашел в дом моей матери, которая как раз была на жатве. Он и пристал, спасу нет:

— Дай, — говорит, — познать тебя телесно.

Ну, я и сказала:

— Согласна.

Я тогда еще девушкой была. Кажется, было мне лет четырнадцать-пятнадцать. Он лишил меня невинности на гумне, где держат солому. Но не силой, этого никак не скажешь. И после не переставал познавать меня телесно до января следующего года. Делалось это всегда в остале моей матери, с ее ведома и согласия. Чаще всего днем. Потом, в январе, кюре отдал меня в жены Пьеру Лизье, но все равно продолжал частенько познавать меня телесно все четыре года, что оставалось прожить моему мужу. С его ведома и согласия».

Образ глупого обманутого мужа был чрезвычайно популярен в лирике трубадуров и нередко встречается в рассказах допрошенных Жаком Фурнье крестьян. Словом «любовь» жители Лангедока и Пиренеев описывали отношения, не освященные законным браком, который в Окситании того времени «не являлся, несмотря на некоторые симпатичные примеры, вместилищем счастливых чувств, источающих мед и млеко человеческой нежности».

«С Пьером Клергом это мне нравилось, — говорила Грацида, — а потому не могло быть противно Богу. Это не было грехом».

Эта мысль также встречается в современных допросам куртуазных произведениях, например в новелле «Фламенка», где говорится, что «дама, которая ложится с истинно влюбленным, чиста от всякого греха… Любовное наслаждение, если оно идет от чистого сердца, делает целомудренным оный акт».

«Поэтов Грацида не читала, но, как и они, черпала свои озарения из того же источника — окситанской культуры, — пишет Ле Руа Ладюри. — Так чувствовали и тем жили возлюбленные Лангедока и Пиренеев».

Верная своей логике и набожная Грацида прекратила связь с Пьером Клергом, когда стала к нему равнодушна, потому что полагала, что только взаимное удовольствие гарантирует негреховность связи.

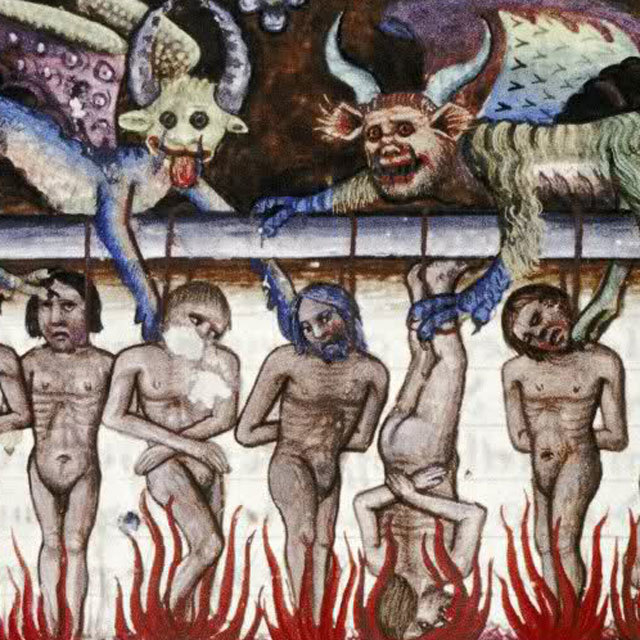

Сам священник, настоящий донжуан Монтайю (регистр Жака Фурнье называет двенадцать его любовниц), объяснял другой своей любовнице, Беатрисе де Планиссоль, что «мужчина и женщина могут свободно грешить как угодно на протяжении жизни. И могут делать, что им вздумается. Конечно, если только в конце они будут приняты в секту или в веру добрых христиан. Тогда они спасены и им отпущены все грехи, что они совершили в своей жизни… Все благодаря возложению рук этих добрых христиан, которое получаешь на смертном одре».

Говоря про Грациду Рив, Ле Руа Ладюри заключает:

«В сущности, юная сообщница Пьера добавляет к идущему от южного деревенского воспитания обоснованию негреховности подобного некоторую дозу катарской культуры. В этом состоит специфический вклад любовника. Столь убежденная в безгрешном характере своей связи с Клергом, Грацида в то же время не в меньшей степени убеждена — не терзаясь противоречием, — что, вообще-то, любая сексуальная близость, даже в супружестве, дело богопротивное! Молодая женщина не уверена ни в существовании преисподней, ни в возможности телесного воскрешения…»

Судьба

У пастуха Пьера Мори однажды спросили, не боится ли он жить в области Фенуйед, где его с большой вероятностью могут поймать и осудить за ересь.

«Да все равно, — ответил он, — хоть бы я и дальше продолжал жить в Фенуйеде и Сабартесе, никто не может отнять у меня мою судьбу. Там ли, здесь ли — я должен следовать своей судьбе».

И позже добавил: «Коли дано мне будет стать еретиком на смертном одре, то я им стану. Коли нет — пойду по тому пути, что мне предначертан».

В регистрах Жака Фурнье записано несколько похожих высказываний Пьера Мори, смысл которых сводится к тому, что он не будет пытаться избежать своей судьбы. В одном из них есть и объяснение: «Я не могу поступать по-другому, потому что не могу вести жизнь иную, чем та, для которой был вскормлен».

Ле Руа Ладюри пишет:

«За банальной идеей, согласно которой взрослый человек — заложник своего детства и продукт полученного в юные годы воспитания, в речи Мори вырисовывается более сложное понимание телесной связи с хлебом, из которого сложилось его тело, а через хлеб — с землей-кормилицей, злаками которой вскормлен человек и в которую он когда-нибудь вернется. „Душа человека, она из хлеба“, — говорит крестьянский материалист с верховьев Арьежи, еретические речи которого привлекут однажды внимание Жака Фурнье. „Коли замесили, так надо и печь“, — заявляет со своей стороны товарищ Пьера Мори…»

Вера в судьбу свойственна и более знатному семейству Клергов. Когда скончался Понс Клерг, отец Пьера Клерга, одна из крестьянок Монтайю сказала его вдове: «Госпожа, я слыхала, что если с покойника взять пряди волос и обрезки ногтей с рук и ног, то этот покойник не утащит с собой счастливую звезду и удачу вашего дома». Рекомендация была исполнена в точности: «По случаю смерти Понса Клерга, отца кюре, — рассказывала другая жительница деревни, Фабрисса Рив, — много людей с Айонского края пришли в дом кюре, сына Понса. Тело положили в тот „дом в доме“, что называют „foganha“ (кухня); оно не было еще завернуто в саван. Кюре выгнал тогда всех из дома, кроме Алазайсы Азема и Брюны Пурсель, побочной дочки Прада Тавернье. Женщины эти остались одни с покойником и с кюре; женщины и кюре взяли с усопшего пряди волос и обрезки ногтей… Был потом еще слух, что кюре совершил то же самое с трупом своей матери».

«Таким образом, — заключает историк, — у Пьера Мори и Пьера Клерга общее понимание судьбы как удачи или неудачи, сотканной звездами; это сопоставление взглядов двух людей, в равной степени представляющих деревню, по-видимому, убедительно доказывает, что сельский фатализм является неотъемлемой частью философии Монтайю».

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Новая литература в новой стране: о чем писали в раннем СССР

Краткая история феминизма

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Новая литература в новой стране: о чем писали в раннем СССР

Краткая история феминизма

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Кандидат игрушечных наук

Детский подкаст о том, как новые материалы и необычные химические реакции помогают создавать игрушки и всё, что с ними связано

Автор среди нас

Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени

Господин Малибасик

Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Лекции

12 минут

1/6

Признание Синей Бороды

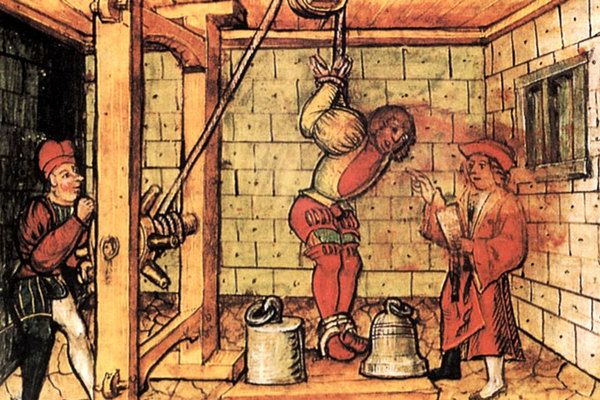

О чем рассказывает история Жиля де Ре, что такое «инквизиционная революция» и чем испытание огнем и водой отличается от пытки

Читает Ольга Тогоева

О чем рассказывает история Жиля де Ре, что такое «инквизиционная революция» и чем испытание огнем и водой отличается от пытки

15 минут

2/6

«Смертельный ответ» Жанны д’Арк

Зачем придумали инквизицию, кем были первые инквизиторы и чего добился Торквемада

Читает Ольга Тогоева

Зачем придумали инквизицию, кем были первые инквизиторы и чего добился Торквемада

12 минут

3/6

Тюрьма аббатства святого Ремигия

Как содержались средневековые преступники, когда в руанской тюрьме появились решетки на окнах, почему на миниатюрах часто судят под деревом и чего не хватало монахам из Реймса

Читает Ольга Тогоева

Как содержались средневековые преступники, когда в руанской тюрьме появились решетки на окнах, почему на миниатюрах часто судят под деревом и чего не хватало монахам из Реймса

12 минут

4/6

Идеальный преступник

Зачем в судах изображали орудия страстей, почему тюремщик и палач делили имущество преступников и как первородный грех связан с судебной практикой

Читает Ольга Тогоева

Зачем в судах изображали орудия страстей, почему тюремщик и палач делили имущество преступников и как первородный грех связан с судебной практикой

14 минут

5/6

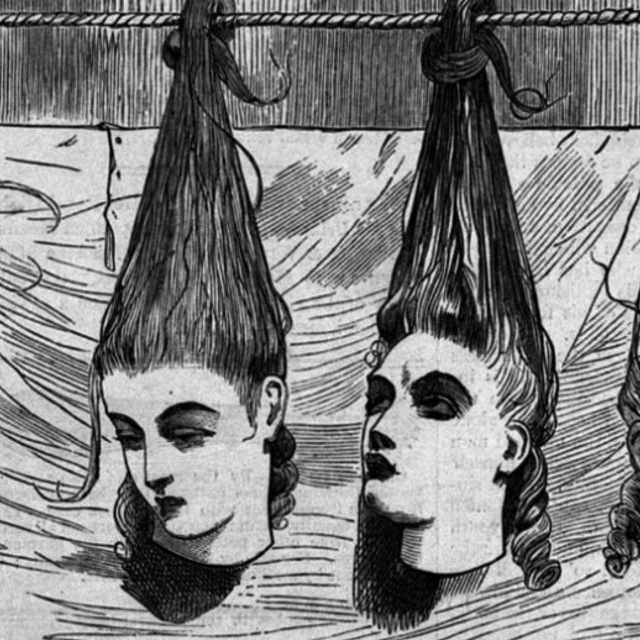

Казнь цареубийцы

За что отрубали руки, четвертовали и меняли фамилию дальним родственникам, кто должен был носить по городу собаку, а кто — труп повешенного и когда состоялось последнее публичное гильотинирование

Читает Ольга Тогоева

За что отрубали руки, четвертовали и меняли фамилию дальним родственникам, кто должен был носить по городу собаку, а кто — труп повешенного и когда состоялось последнее публичное гильотинирование

13 минут

6/6

Оскопление Абеляра

Кастрация, прогулка на осле, спасение от эшафота, решения споров и другие судебные права обывателей

Читает Ольга Тогоева

Кастрация, прогулка на осле, спасение от эшафота, решения споров и другие судебные права обывателей

Материалы

История западного Средневековья в 90 пунктах

Интерактивная шпаргалка

Какой вы еретик?

Пройдите допрос виртуального инквизитора, чтобы выяснить, в какую ересь вы впали

Атрибуты правосудия

Откуда у Фемиды меч, весы и повязка на глазах

Ольга Тогоева: «Мы по‑прежнему гоняемся за ведьмами»

Кто такой средневековый человек

Медиевист Олег Воскобойников о том, чем человек в Средние века отличался от современного

Угадайте животное

Как представляли себе крокодила и страуса авторы средневековых бестиариев

Никто не ждет испанскую инквизицию!

История одной шутки

Современная инквизиция

Ватиканский журналист Якопо Скарамуцци — о Конгрегации доктрины веры

О чем страдает «Страдающее Средневековье»

Медиевисты разбирают известный паблик

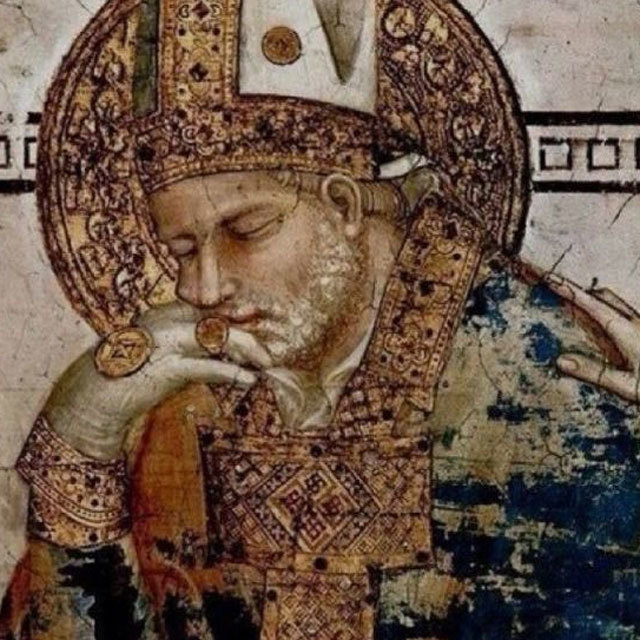

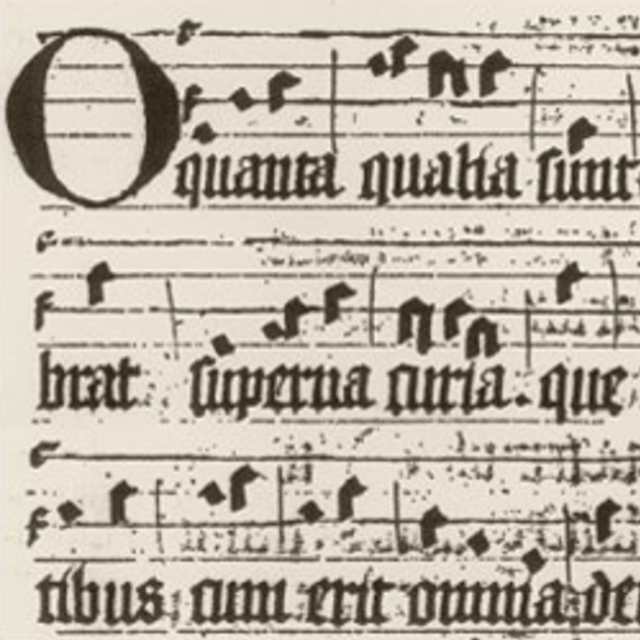

Петр Абеляр — композитор и музыкант

Гимн о радости и славе, написанный по просьбе Элоизы

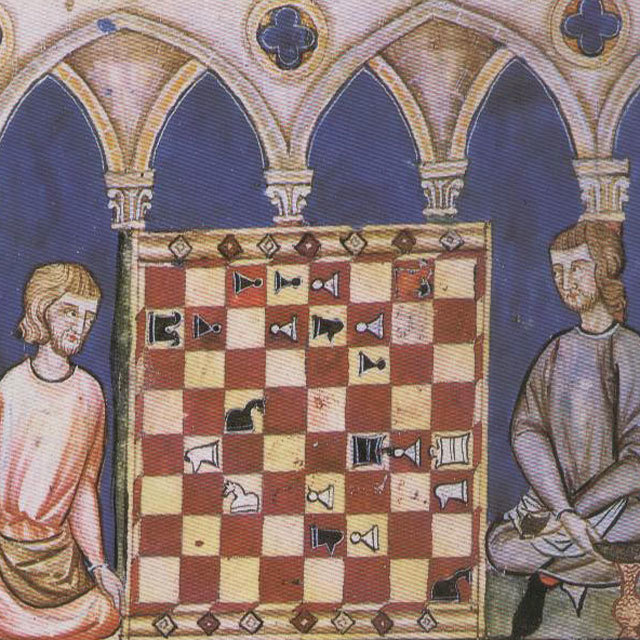

Как развлечься в Средние века

Тринадцать способов организовать досуг в средневековом городе

Что вам известно о Средневековье и средневековых судах

Проверьте, хорошо ли вы знаете курс Ольги Тогоевой

Что читать о человеке Средневековья

5 книг, с которых имеет смысл начинать занятия антропологией Средних веков

Было ли Возрождение?

Давид Крашовец — о том, почему слово «Возрождение» вводит в заблуждение

Реабилитация Синей Бороды

Как в конце XX века активисты попытались оправдать Жиля де Ре

Испытания водой, огнем и чудом

Как ордалии описываются в разных средневековых текстах

Как узнать ведьму

Историк Ольга Тогоева о том, что делать, заподозрив ведьмовство в Англии XVI или XVII века

Допрос мужеложцев

Показания англичанина, который носил женское платье и имел беспорядочные половые связи

Показания вора и скотоложца

Признание Жаннена Ле Вуаррье и приговор, который ему вынес суд

Дебаты судей

Как Пьера Пайю приговорили к позорному столбу, клейму и объяснительной табличке

Апелляция колдуна

Филипп Кальве, признанный колдуном, обвиняет судей в превышении полномочий

Казнь еврея и чудесное спасение

Описание «еврейской казни» из дневника одного падуанца

К чему приговаривали 650 лет назад

Повешение, изгнание, покаяние и пожизненное заключение «на хлеб скорби и воду раскаяния»

Как прославилась деревня Монтайю

Нежность, страсть и судьба в одной еретической деревне

Краткая история индульгенции

Как возникла идея о том, что грех можно искупить деньгами

10 фактов о Фоме Аквинском

Самое важное о биографии и изобретениях великого схоласта

Вийон в XX веке

Илья Эренбург читает свой перевод «Баллады поэтического состязания в Блуа»

Шесть жертв средневекового суда

К каким способам приговорить оппонента прибегали монархи в средневековой Европе

Что мы знаем о Страшном суде

Анна Шмаина-Великанова — о последнем Суде в библейских и апокрифических описаниях

Путеводитель по Реймсу XVII века

Где в Реймсе можно было найти тюрьмы, игорные дома, рынки, кладбища и огороды

Тюрьма, агония и гниение у Вийона

Жаклин Серкильини-Туле — о том, как в одном поэте совмещаются грабитель и интеллектуал

Наказание в назидание

Как выглядели таблички, объясняющие, чего делать не надо

Первое письмо Элоизы

Почему Элоиза не хотела выходить за Абеляра замуж и в чем обвиняла его через двадцать лет разлуки

1117 год в истории

Что происходило в мире, пока в Париже разворачивалась драма Абеляра и Элоизы

Весь курс за 5 минут

Все о средневековых судах, инквизиторах, подсудимых, тюрьмах, казнях и их зрителях

Ле Руа Ладюри, Эммануэль

Материал из свободной энциклопедии

| Эммануэль Ле Руа Ладюри | |||

| фр. Emmanuel Le Roy Ladurie | |||

|

|||

| Дата рождения | 19 июля 1929[1][2] (89 лет) | ||

|---|---|---|---|

| Место рождения |

|

||

| Страна | Франция | ||

| Научная сфера | история | ||

| Место работы |

|

||

| Альма-матер | Сорбонна | ||

| Награды и премии |

|

||

Эммануэль Ле Руа Ладюри (фр. Emmanuel Le Roy Ladurie; род. 19 июля 1929, Ле-Мутье-ан-Сингле, департамент Кальвадос, Франция) — французский историк. Почётный профессор Коллеж де Франс, член Французской академии моральных и политических наук. Представитель Школы «Анналов», ученик Фернана Броделя.

Содержание

- 1 Биография

- 2 Работы

- 2.1 На русском языке

- 3 Примечания

- 4 Ссылки

Биография

Родился в семье политика христианско-демократической ориентации Жака Ле Руа Ладюри[fr], бывшего министром сельского хозяйства в правительстве Виши в 1942 году и депутатом парламента в 1951—1962 годах. Окончил Парижский университет; преподавал в Университете Монпелье.

В 1966 году издал первую крупную работу — свою диссертацию Les paysans de Languedoc (Крестьяне Лангедока). В этой работе он выдвинул тезис о статичности социально-экономической истории Лангедока.

В 1975 году была издана его самая известная работа — Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 («Монтайю, окситанская деревня (1294—1324)»). На основании материалов, собранных в ходе борьбы с ересью катаров Жаком Фурнье, епископом Памье, а позднее ставшим папой римским под именем Бенедикта XII, Ладюри восстановил мельчайшие подробности жизни крестьян южнофранцузской деревни Монтайю на рубеже XIII—XIV веков. Исследование стало образцом целостного взгляда на живую социальную реальность прошлого, без искусственного членения на отдельные сферы исторического анализа (быт, этика, хозяйство). Книга Ладюри считается одной из классических работ микроистории. В то же время, обращалось внимание на недостаточно критическое отношение к источникам.

В 1973 и 1978 годах вышли два тома его работы Le Territoire de l’historien (Территория историка), посвящённой методологическим вопросам.

В 1980 году вышла его работа Le Carnaval de Romans (Карнавал в Романе), посвящённая изучению массовой резни во время карнавала в южнофранцузском городке Роман в 1580 году.

Кроме того, Ладюри изучал историю климата и его влияние на социально-экономические процессы. Ученый выдвинул концепцию равновесия экодемографической системы Европы в XIV — середине XVIII веков.

Долгое время Ладюри был членом Французской коммунистической партии; в 1963 году перешёл в Объединённую социалистическую партию по причинам, связанным с подавлением восстания в Венгрии семью годами ранее.

Работы

- Les Paysans de Languedoc — 1966

- Montaillou, village occitan, 1975

- русск.пер.: Монтайю, окситанская деревня (1294—1324). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 541 с.

- Le Territoire de l’historien Vol. 1 — 1973

- Le Territoire de l’historien Vol. 2 — 1978

- Le Carnaval de Romans, 1579—1580 — 1980

- Histoire du climat depuis l’An Mil, 1983

- L’État royal — 1987

- L’Ancien Régime — 1991

- Le Siècle des Platter (1499—1628), Le mendiant et le professeur — 1995

- Saint-Simon, le système de la Cour — 1997

- Histoire de la France des Régions — 2001

- Histoire des paysans français, de la peste noire à la Révolution — 2002

- Histoire humaine et comparée du climat — 2004

- Abrégé d’Histoire du climat — 2007

На русском языке

- История климата с 1000 года. — Л.: Гидрометеоиздат, 1971. — 280 с.

- Монтайю, окситанская деревня (1294—1324). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 541 с.

- Королевская Франция (1460—1610): от Людовика XI до Генриха IV. — М.: Международные отношения, 2004. — 412 с.

- История регионов Франции: периферийные регионы Франции от истоков до наших дней. — М.: РОССПЭН, 2005. — 429 с.

Примечания

- ↑ Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека и др. Record #11864047X // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016.

- ↑ SNAC

- ↑ Список профессоров Коллеж де Франс

Ссылки

- Профиль на сайте Коллеж де Франс (фр.)

- Профиль на сайте Французской академии моральных и политических наук (фр.)

- Эммануэль Ле Руа Ладюри в энциклопедии «Культурология. XX век»

- Бессмертная деревня страны Ок (рецензия на книгу «Монтайю, окситанская деревня (1294-1324)»)

- Университет XXI века и новые технологии (интервью с Ладюри)

- Эммануэль Ле Руа Ладюри. Застывшая история

- Уваров П. Ю. Между «ежами» и «лисами». Восприятие творчества Э. Ле Руа Лаюдри в СССР и России / П. Ю. Уваров // Французский ежегодник. — М., 2010. — С. 393—409.

|

Emmanuel Le Roy Ladurie |

|

|---|---|

|

|

| Born | 19 July 1929 (age 93)

Les Moutiers-en-Cinglais, Calvados, France |

| Nationality | French |

| Alma mater | University of Paris |

| Scientific career | |

| Fields | History |

| Institutions | Collège de France, École des hautes études en sciences sociales |

| Influenced | Emmanuel Todd |

Emmanuel Bernard Le Roy Ladurie (French pronunciation: [ɛmanɥɛl bɛʁnaʁ lə ʁwa ladyʁi], born 19 July 1929) is a French historian whose work is mainly focused upon Languedoc in the Ancien Régime, particularly the history of the peasantry. One of the leading historians of France, Le Roy Ladurie has been called the «standard-bearer» of the third generation of the Annales school and the «rock star of the medievalists», noted for his work in social history.[1]

Early life and career[edit]

Le Roy Ladurie was born in Les Moutiers-en-Cinglais, Calvados.[1] His father was Jacques Le Roy Ladurie,who would become minister of Agriculture for Marshal Philippe Pétain and subsequently a member of the French resistance after breaking with the Vichy regime. Le Roy Ladurie described his childhood in Normandy growing up on his family estate in the countryside as intensely Catholic and royalist in politics.[2]

The Le Roy Ladurie family were originally the aristocratic de Roy Laduries, descended from a Catholic priest who fell in love with one of his parishioners, dropped out of the priesthood to marry her and was then ennobled by the Crown; the family dropped the aristocratic de from their surname at the time of the French Revolution.[2] Le Roy Ladurie’s grandfather was a French Army officer of Catholic royalist views who was dishonorably discharged from the Army in 1902 for refusing orders from the anti-clerical government to close Catholic schools.[2] Later, the former Captain Le Roy Ladurie returned to rural Normandy, was elected mayor of Villeray and was active in organising a union for rural workers.[2]

During his childhood, Le Roy Ladurie’s hero was Marshal Pétain.[2] Marshal Pétain’s fall from grace – from the hero of Verdun and one of France’s most loved men to the reviled collaborator and one of France’s most hated men, sentenced to death for high treason for his collaboration with Germany – had a major influence on Le Roy Ladurie’s sense of history. Speaking of the rise and fall of Marshal Pétain from hero to traitor as an example of the vicissitudes of history, Le Roy Ladurie in a 1998 interview stated: «I have remained fascinated since then with what we call decline and fall. France is full of people who became very important, then became nothing. My fascination is probably due to the fact that my own family was once important and then became zero. There was a contrast between my own career and the feelings in my family.»[2] Because his father had been a minister in the Vichy government, his son grew up in an atmosphere of family shame and disgrace.[2] The historian was educated in Caen at the Collège Saint-Joseph, in Paris at the Lycée Henri-IV and in Sceaux at the Lycée Lakanal.[1] He was awarded an agrégation in history after studying at the École Normale Supérieure and a doctorat ès lettres from the University of Paris.[1] Le Roy Ladurie has taught at the Lycée de Montpellier, the University of Montpellier, the École Pratique des Haute Études in Paris, the University of Paris and at the Collège de France, where he occupied from 1973 to 1999 the chair of History of Modern Civilization and became emeritus professor.[1]

Le Roy Ladurie was a member of the French Communist Party (PCF) between 1945 and 1956. His devoutly Catholic parents had expected him to become a Catholic priest and were scandalized that their son should become an ardent Communist and atheist.[2] The Great Depression of the 1930s together with France’s defeat in 1940 at the hands of Germany had caused many people in France to lose faith in both capitalism and liberal democracy. The leading role played by the French Communists in the Resistance during the German occupation and the willingness of many of the traditional French elites to support the Vichy regime together with the apparent success achieved by the Soviet regime’s planned economy and its «scientific socialism» led Le Roy Ladurie, like many other people of his generation in France, to embrace Communism as the best hope for humanity.[3] The PCF proudly billed themselves as the «party of 75,000 shot»-a reference to the claim that the Germans had shot 75,000 French Communists between 1941 and 1944 (the true figure was actually 10,000 French Communists executed by the Germans between 1941 and 1944); nevertheless the PCF had acquired tremendous prestige in 1940s France as a result of its role in the Resistance.[4] The German occupation had been a profoundly traumatic experience for the French, not the least because unlike World War I, in which the Union sacrée proclaimed by Raymond Poincaré in 1914 had united the left and the right against the common German enemy, World War II had seen a civil war in France. The Resistance had fought not only the Germans, but also the police, gendarmes and the much feared Milice of the Vichy regime. The Milice were a collection of French fascists, gangsters and assorted adventurers used by the Vichy regime to hunt down and murder résistants, who in their turn assassinated members of the Milice. Given this background, in which many young French people had seen at first-hand the pretty streets, avenues and squares of French cities, towns and villages sullied by acts of outrageous cruelty and violence, Le Roy Ladurie described his generation as a scarred one, saying: «It was dangerous for young people during the war. If we are subjected to violence, we will in turn be violent towards others. It is like someone who is sodomised and then sodomises others.»[2] Le Roy Ladurie explained that he became a Communist as a reaction to his war-time experiences.[2]

When the Hungarian writer Arthur Koestler’s 1940 novel Darkness at Noon was translated into French in 1949, Le Roy Ladurie saw it as confirming the greatness of Stalinism instead of the condemnation that Koestler had intended.[3] Koestler’s novel concerned a prominent Soviet Communist and Old Bolshevik named Rubashov who was arrested and charged with crimes against the Soviet Union that he did not commit, but which he willingly confessed to in a show trial after hearing an appeal to Party discipline. The character of Rubashov is generally believed to be modeled by Koestler on Nikolai Bukharin, a prominent Old Bolshevik and the leader of the «rightist» (i.e. moderate) faction in the Communist Party who was shot in 1938 after a show trial in Moscow which Bukharin confessed to a fantastic array of bizarre and improbable charges such as being an agent of foreign powers, sabotage, «wrecking», and working with Leon Trotsky from his exile in Mexico City and the «White Guard» leaders in Paris to overthrow Stalin. Bukharin’s real crime had been to oppose Stalin in the post-Lenin succession struggle in the 1920s and to advocate continuing the New Economic Policy — which allocated control of the «commanding heights» of the Soviet economy to the state while allowing free enterprise in the rest of the economy — as a viable model for the future. It was not until 1928 when Stalin brought in the First Five Year Plan that full socialism arrived in the Soviet Union, a policy choice that Bukharin had opposed. The image of the Bukharin-like character Rubashov confessing to crimes that he did not commit in order to uphold the greatness of Communism in Darkness At Noon caused a sensation at the time, but the truth was rather more brutal and sordid: Bukharin had been psychologically «broken» after months of torture by the NKVD, and had been reduced to such a state that he was willing to «confess» to anything. Le Roy Ladurie wrote in a 1949 essay about Darkness At Noon that: «Rubashov was right to sacrifice his life and especially his revolutionary honor so that the best of all possible regimes could be established one day».[3] Le Roy Ladurie was to subsequently admit that he had misunderstood the message of Darkness At Noon. At the height of the Cold War in the early 1950s, Le Roy Ladurie described the atmosphere inside the Party as «une intensité liturgique«.[5]

In 1955, Le Roy Ladurie married Madeleine Pupponi with whom he had one son and one daughter.[6] Le Roy Ladurie left the PCF after doubts caused by the 1956 Hungarian Revolution became too much for him. Le Roy Ladurie was later to write that the sight of Soviet tanks crushing the ordinary people of Hungary in 1956 who were merely demanding basic human rights led him to abandon his optimism of the late 1940s that the Soviet Union represented the best hope of humanity and instead led him to the conclusion that communism was an inhumane, totalitarian ideology that oppressed people in the Soviet Union, Hungary and elsewhere.[5] Le Roy Ladurie’s break with the PCF did not mean a break with the left: he joined the Socialist Party, running as a Socialist candidate in Montpellier in 1957, winning 2.5% of the vote.[2] In 1963, a disillusioned Le Roy Ladurie left the Socialists.[2]

Le Roy Ladurie has often written for Le Nouvel Observateur, L’Express, and Le Monde newspapers, and appeared on French television (in France, historians have far more social prestige than they do in the English-speaking world; to be a successful historian in France is to be something of a celebrity).

Le Roy Ladurie was a member of both the American Academy of Arts and Sciences (1974) and the American Philosophical Society (1979).[7][8]

Les paysans de Languedoc[edit]

Le Roy Ladurie first attracted attention with his doctoral thesis, Les paysans de Languedoc, which was published as a book in 1966 and translated into English as The Peasants of Languedoc in 1974.[9] In this study of the peasantry of Languedoc over several centuries, Le Roy Ladurie employed a huge range of quantitative information such as tithe records, wage books, tax receipts, rent receipts and profit records, together with the theories of such thinkers as Ernest Labrousse, Michel Foucault, David Ricardo, Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss, Thomas Malthus, François Simiand, Sigmund Freud and Max Weber, to contend that the history of Languedoc was «l’histoire immobile.»[1] He argued that the history of Languedoc was marked by waves of growth and decline that in essence changed very little over the passage of time.[1] Le Roy Ladurie acknowledged his debt to Braudel, who had argued that it was climate and geography that shaped the course of history, but felt that Braudel had gone too far in regarding these factors as causal agents in history.[1] Instead, Le Roy Ladurie felt that culture and economics were just as important as the nature of the land and the weather.[1] Influenced by the work of his mentor Fernand Braudel, Le Roy Ladurie set out to write a histoire totale (total history) of Languedoc from the 15th to the 18th centuries that would integrate political, cultural, economic, social history and environmental history.[6]

Le Roy Ladurie proposed that the determining feature of life in Languedoc was the culture of the people who lived there, arguing that the people of Languedoc could not break the cycles of advance and decline not so much because of technological factors, but because of the culture that prevented them from developing more progressive technology and farming practices.[1] In Les paysans de Languedoc, Le Roy Ladurie went against the prevailing Marxist view that dominated French historiography at the time that the history of early modern France from the 15th century to the 18th century was the ever-accelerating accumulation of property and wealthy by capitalists.[9] Instead, Le Roy Ladurie contended that in Languedoc there had been cycles of economic advance and decline from the 15th to the 18th centuries.[9] According to Le Roy Ladurie, there were several cycles, namely:

- «the low water mark» in the 15th century when French society was still recovering from the massive death toll caused by the Black Death of the 14th century which had wiped out much of the population of France.[9] As a consequence, there was social pressure on the survivors to have as many children as possible to repopulate France.[9] With a growing population in the late 14th and 15th centuries, forests were cut down to make room for farms, while poorer land that had been neglected was reclaimed for the growing number of Languedoc peasants.[9] The growing also meant that property was constantly being subdivided while wages declined.[9]

- The first phase in turn led to the second phase, the «advance» of growing prosperity that lasted until 1530.[9] After 1530, Le Roy Ladurie maintained that the «stubborn inelasticity» of farming practices in Languedoc combined with a growing population led to a period of economic decline that lasted for the rest of the 16th century.[9] Peasants planted more grain, but owing to a combination of cultural conservatism, a shortage of capital and a refusal to innovate, could not increase the productivity of the land to match the increasing population.[9] The growing numbers of mouths to feed together with the «stubborn inelasticity» of Languedoc farming methods led a period of social misery with more and more struggling to survive on less and less.[9] Many peasants moved to other provinces in a search of a better life while those that remained in Languedoc tended to get married at a later age in order to limit family size.[9] In the 16th century, ordinary people in Languedoc were all too aware that they were living in very tough times, but Le Roy Ladurie wrote that they were «preoccupied to the point of self-immolation» with religious issues.[9] The Reformation had badly divided ordinary people, and during the French Wars of Religion, Protestants and Catholics fought one another over the social domination of Languedoc society.[9] Between 1562 and 1598, a series of civil wars took place in France between Catholics and Huguenots to determine whether France would be a Catholic or Calvinist nation: Frenchmen went about killing each other with much passion and fury, both sides being convinced that their faith was the one true faith and that France’s salvation was literally in the balance. The Reformed Church had made great gains in the south of France, and as a result Languedoc, like many provinces in the south was the scene of especially vicious fighting during the Wars of Religion. Le Roy Ladurie argued that it was the devastating effect of the civil wars in France that gave birth to both anti-tax revolts as the peasants objected to the increased taxes to which the series of civil wars gave rise and a widespread belief in witchcraft, which held out the promise of a more just society.[9] Le Roy Ladurie wrote that witchcraft represented the lingering survival of the beliefs of the ancient pagan religion before the conversion of Languedoc to Christianity. The ancient Celts had thrown valuable objects into pools and streams to appease the powerful water spirits that were believed to live there while, later, the Romans had imported the belief in Dryads (woodland nymphs) and Naiads (water nymphs).[10] Despite becoming nominally Christian, the people of Languedoc continued to do this for centuries.[10] Peasant folklore had it that certain favored young women could be invited to join the sisterhood of the Naiads and that if they accepted the invitation by diving naked into the magical waters, they would be transformed into a sensuous Naiad who would be forever young.[10] Le Roy Ladurie suggested that these folktales about young women turning into Dryads or Naiads reflected both female fantasies of escape from the patriarchal society of 16th century Languedoc and a way for the peasants to «explain away» young women who had run away.[10] Given the prevalence of such beliefs, many peasants took it for granted that certain women were witches who had magical powers and could talk to the spirits of the forest and the waters. During the period of the Wars of Religion, many ordinary people repulsed in equal measure by the brutal fanaticism of the Catholics and the Huguenots turned to these women, as a rejection both of the bloody mayhem caused by the Wars and of the existing social order which Christianity, whenever it be Protestant or Catholic, upheld. Le Roy Ladurie wrote that the appeal of witchcraft with its glorification of the sensuous pleasures of the human body held out the promise of a «social inversion», which it failed to deliver upon.[9] In studying the cultural and religious history of Languedoc, Le Roy Ladurie was very different from many other Annales historians who usually ignored these aspects of history.[6] Le Roy Ladurie wrote that by the end of the 16th century, the «Malthusian curse» had fallen on Languedoc as the substantial population growth was not matched by increased productivity of the land to provide enough food for all the extra mouths.[9]

- Starting in 1600, a third phase that Le Roy Ladurie called «maturity» began.[9] In the 17th century, the productivity of the land in Languedoc finally caught up with the growth in the population.[9] Contrary to the claims of Marxist historians, Le Roy Ladurie argued that there was little accumulation of wealth, as continuing agrarian conservatism and a major increase in what Le Roy Ladurie called «parasitic phenomena» both retarded efforts to build up capital.[11] The «parasitic phenomena» were the increasing taxes levied by the French Crown combined with increased tithes demanded by the Catholic Church and increased rents by landlords. Many Languedoc peasants went deeply into debt in an effort to pay all of these.[11] The adverse climate of the 17th century, in which the Little Ice Age was at its height, together with the fact that France was constantly at war in the 17th century further contributed to the increasing misery of the peasantry of Languedoc.[6]

- In the second half of the 17th century was what Le Roy Ladurie called the fourth phase of «the long period of recession».[11] As the peasants struggled to pay their loans, taxes, tithes and rents, the economy of Languedoc went into a period of steep decline.[11] This period of rising unemployment and poverty together with poor hygiene, unsanitary living conditions, emigration to other provinces of France, late marriages and a rise in birth control – as many men started to use primitive condoms – all led to a dramatic decline in the population of Languedoc.[11] During this period, many wealthier families were able to embark upon land consolidation as they were able to buy the land of less successful families on the cheap.[11]

At the beginning of the 18th century, Languedoc society was, in Le Roy Ladurie’s opinion, not far from where it had been two centuries earlier, thus making this entire period one of «l’historie immobile«.[11] Le Roy Ladurie saw this as the result of the inability of the farmers of Languedoc to increase the productivity of the land, writing:

«Some have spoken of a natural ceiling on productive resources. But ‘nature’ in this case is actually culture; it is the customs, the way of life, the mentality of the people; it is a whole formed by technical knowledge and a system of values, by the means employed and the ends pursued».[11]

Le Roy Ladurie argued that, as a result, the unwillingness of the peasants of Languedoc to engage in technologically innovative farming techniques to increase the productivity of the land (as was happening during the same period in England) was the result of the «lack of the conscience, the culture, the morals, the politics, the education, the reformist spirit, and the unfettered longing for success» that characterized the entire culture of Languedoc during these centuries.[11] However, Le Roy Ladurie pointed out that what he had traced was not a cycle in the proper sense as Languedoc did not return in the 18th century to where it had been in the 15th.[11] Even though this was overall a period of economic stagnation, Le Roy Ladurie noted that were «islands» of growth and change in Languedoc.[11] Some of the more enterprising farmers started to grow silk and vines, the latter laying the foundations of the Languedoc wine industry.[11] Others switched over to cloth manufacture.[11] In conclusion, Le Roy Ladurie argued that these economic changes together with the beginning of elementary schools in which the sons of farmers acquired some literacy, the decline of religious fanaticism and a «a general improvement in behavior» all come together to bring about the «economic takeoff» of the 18th century, when the cycles of decline and advance were finally broken.[11]

In Le Roy Ladurie’s view, there were «structures» comprising long-term and slowly changing material and mental patterns which underlined the more dramatic and, in his opinion, less important «conjoncture» of trends and events, upon which historians have traditionally focused.[12] Le Roy Ladurie wrote that what he was exploring in Les paysans de Languedoc was the relationship between the vie culturelle that was the «superstructure» of beliefs, politics and thought as it was changed slowly by the vie matérielle of the environment and geography that was the «base» on which the superstructure rested.[6] Like Braudel, Le Roy Ladurie believes that it is the history of the «structures» that really mattered, but unlike Braudel, Le Roy Ladurie has expressed an interest in biography and the histoire événementielle (history of events), which Braudel dismissed as irrelevant.[11] However, Le Roy Ladurie stated that while studying histoire événementielle is interesting, it is the «structures» of French society that explain the course of French history.[11]

Montaillou[edit]

Le Roy Ladurie’s best-known work is Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (1975), a study of the village of Montaillou in the region of Languedoc in the south of France during the age of the Cathar heresy.[13] Montaillou was a bestseller in both France and after its translation into English in the United States and Great Britain, and remains Le Roy Ladurie’s most popular book by far.[13] As a result of the book, the previously little-known village of Montaillou became a popular tourist destination.[13]

In Montaillou, Le Roy Ladurie used the records of the Inquisition of Jacques Fournier, Bishop of Pamiers, to develop a multi-layered study of life in a small French village over the course of several years.[13] Le Roy Ladurie used the records of interrogations conducted by Fournier to offer a picture of both the material and mental worlds of the inhabitants of Montaillou. Montaillou was much praised by reviewers in both France and the English-speaking world for its vivid, atmospheric recreation of the everyday life of the people of Montaillou in the early 14th century.[14] Many critics have noted that for Le Roy Ladurie, the village priest Father Pierre Clergue, an ardent womanizer whose vow of celibacy meant nothing and who apparently slept with most of the women of Montaillou seemed to be something of a hero for the historian. Clergue’s affair with the local aristocrat and noted beauty, the Countess Béatrice de Planisoles formed one of the central stories that Le Roy Ladurie related in Montaillou with much sympathy for the doomed couple.

Critics of Le Roy Ladurie have argued that the Holy Inquisition was an instrument of judicial repression for whom torture or the threat of torture were routine methods.[15] The Canadian historian Norman Cantor argued that none of the people questioned by Fournier had appeared willingly before the Holy Inquisition, and that therefore the Fournier Register which Le Roy Ladurie had used as his main source for Montaillou is not reliable.[15] Other critics have noted that the people questioned by Fournier spoke in Occitan, had their remarks written down in Latin and that Le Roy Ladurie had translated the text into French and have wondered if something has been lost in the translation.[15]

Resisting the «totalitarian temptation»[edit]

In France, the intelligentsia has more prestige than does the intelligentsia in the English-speaking world and as such, intellectuals are expected to take stands on the major issues of the day. In January 1978, Le Roy Ladurie was a founding member of the Comité des intellectuals pour l’Europe des libertés (Committee of Intellectuals for a Europe of liberties), an anti-communist group of liberal French intellectuals opposed to the powerful influence of the French Communist Party on French intellectual life and the alliance of the Socialists and the Communists which they saw as a threat to French democracy.[16] The Comité des intellectuals pour l’Europe des libertés was not a conservative group, and instead was opposed to Communism from a liberal vantage-point, declaring itself opposed to both «the unarticulated cry and pure revolt on one hand and absolute knowledge and totalizing ideology on the other», damning the «fatal socialist-statist equation» as offering the end of the Republic and everything it stood for.[17] In its founding manifesto, the Comité des intellectuals pour l’Europe des libertés declared its intention «to defend the synonymy of these three words: Europe, culture, freedom».[18] Significantly, the committee did not limit its remit to France or even Western Europe, instead proclaiming its intention to defend liberty in all of Europe, Western and Eastern. He analysed his political engagement and Communism in Ouverture, société, pouvoir: de l’Édit de Nantes à la chute du communisme (2004) and Les grands procès politiques, ou la pédagogie infernale (2002).

Carnaval de Romans[edit]

Another work was Le Carnaval de Romans: de la chandeleur au mercredi des cendres (translated into English as Carnival in Romans) which dealt with the 1580 massacre of about twenty artisans at the annual carnival in the town of Romans-sur-Isère, France.[19] In this book, Le Roy Ladurie used the only two surviving eyewitness accounts of the massacre (one of which was hostile towards to the victims of the massacre by Guérin, the other sympathetic yet often inaccurate by Piémond), together with such information as plague lists and tax lists, to treat the massacre as a microcosm of the political, social and religious conflicts of rural society in the latter half of the 16th century in France.[13] This book provides an example of a micro-historical approach to the social structure of the town of Romans and tax rebellions in early modern France.

[edit]

Other more recent treatments of social history by Le Roy Ladurie have included La sorcière de Jasmin (translated into English as Jasmin’s Witch) and Le siècle des Platter, 1499-1628 (translated into English as The Beggar and the Professor: A Sixteenth Century Family Drama). In Jasmin’s Witch, Le Roy Ladurie following the lead of Carlo Ginzburg, who argued that the idea of witchcraft as held by peasants was very different from the idea of witchcraft held by judges and churchmen.[15] To understand the «total social fact of witchcraft,» Le Roy Ladurie used the 1842 poem Françouneto written by Jacques Boè and based on a traditional French peasant folk tale.[15] Le Roy Ladurie contended that the poem contains many authentic traces of popular beliefs about witchcraft in rural France during the 17th and 18th centuries.[15] Le Roy Ladurie argued that the «crime» of the «witch» Françouneto was the violation of the unwritten social code of «limited wealth,» namely that she increased her own wealth at the expense of others.[15] In The Beggar and the Professor, Le Roy Ladurie used the letters and memoirs of the Platter family to examine the social values of the 16th century, especially in regards to religion, medicine, crime, learning, and taxes.[15] Another work of social history by Le Roy Ladurie was his 1982 book Love, Death, and Money in the Pays d’Oc, The French Peasantry: 1450-1660, which as it title indicates examined the views held by French peasants about love, death and money.[20]

Political history[edit]

Though best known for his work in «microhistory», Le Roy Ladurie has also examined the political history of France between 1460 and 1774 in a two-volume history. The first volume was L’Etat royal: de Louis XI à Henri IV, 1460-1610 (translated into English as The French Royal State: 1460-1610).[20] In this book, Le Roy Ladurie argued that the major concerns of the French Crown were the economy, the Reformation and aristocratic politics, and that the main reasons for the growth of the French state was the need to raise revenue to pay for military expansion into Italy, Provence and Burgundy and its rivalry with Spain over mastery of western Europe.[20]

In the second volume, Ancien Régime: de Louis XIII à Louis XV, 1610-1774 (translated into English as The Ancien Régime), Le Roy Ladurie argued that there was a close connection between the domestic and foreign policies of the French Crown.[20] In particular, Le Roy Ladurie argued that periods of authoritarianism in domestic policy coincided with periods of aggression in foreign policy, and that periods of liberalism in domestic policy coincided with periods of a pacific foreign policy.[20] In order to pay for war, the French state had to increase taxation to raise the necessary funds. In Ancien Régime France, society was divided into three legal categories; the First Estate (the Catholic Church), the Second Estate (the nobility) and the Third Estate (the commoners). The first two estates, which comprised the more wealthier elements of French society were exempt from taxation and to make up the shortfall in revenue, the Third Estate was taxed more heavily than what had been the case if the tax burden in French society was spread with greater equality. Le Roy Ladurie argued that because war was so expensive, the French state always had to drastically increase taxation in times of conflict. And that because of the highly unequal nature of the French tax system, the increased taxes had to be accompanied with increased repression to crush the social resistance generated by the higher taxes. The three men who dominated French politics in the 17th century, namely the Cardinal Richelieu, Cardinal Mazarin and King Louis XIV were all obsessed with winning la gloire (the glory) of making France into the world’s greatest power, which meant that the 17th century was a period of constant warfare where France was almost always at war with some other power to win la gloire. As a result, anti-tax revolts frequently broke out all over France in the 17th century as the Third Estate attempted to reject the oppressively heavy taxation needed to pay for the wars intended to win la gloire. All of the anti-tax revolts were crushed with ferocious brutality by the Crown to send the message that it was folly on the part of ordinary people to challenge the might of the French state. Despite certain lapses in the 1750s, Le Roy Ladurie argued that the reign of King Louis XV was characterized by liberalism at home and peace abroad while the rule of Cardinal Richelieu and King Louis XIV was marked by aggression and authoritarianism.[20] At the end of his two-volume history, Le Roy Ladurie stated that the growth of popularity of Enlightenment ideas, anti-clericalism, and liberalism had by 1774 already placed France on the road to the French Revolution.[20] The American historian Stuart Carroll commented that in these books of the 1990s, Le Roy Ladurie was according the decisions individuals and histoire événementielle a level of importance in influencing history that he had rejected in his 1973 book Le Territoire de l’historien where he had claimed the quantitative methodology and the study of long-term structural changes had replaced histoire événementielle and biographies as the main focus of the work of a historian.[6]

Historiography[edit]

Ladurie’s mentor was Fernand Braudel, a prominent member of the Annales School and one of the most prolific contemporary historians.

At the beginning of the 1970s, Ladurie founded the movement of the «Nouvelle histoire» (New History). Le Roy Ladurie is a leading champion of «microhistory,» in which a historian uses the study of an event, locality, family or life to reveal the «structures» which underlie life in the particular period under study. Some, like Niall Ferguson, have questioned the value of «microhistory,» arguing that it is wrong to assume that the study of one village or one incident in one town or one family reveals wider patterns of life in France, let alone the rest of Europe. Another line of criticism has centered around Le Roy Ladurie’s use of the term «structures.» His critics contend that he has never clearly defined the term, nor explained why «structures» change over time, or even whether the «structures» Le Roy Ladurie purports to find exist.

Le Roy Ladurie has also worked on the history of French regions (Histoire de France des régions, 2004) and on anthropometric history as well as on the impact of climate changes on human history. Besides writing books, Le Roy Ladurie is a prolific essayist writing on variety of subjects such as the utility of computers as method of historical research, rates of delinquency in the French Army in the 19th century, the spread of global diseases and the belief of French peasants that magic could be used to generate impotence.[20] The latter was a reference to the widespread practice of French peasant men in the Middle Ages and the early modern period of paying witches to use their (supposed) magical powers to make their rivals in love go impotent. Le Roy Ladurie is also known as one of the first modern environmental historians because his work focused on human agency in environmental change, as well as environmental factors in human history.

Works[edit]

- Les Paysans de Languedoc, Paris, ed. SEVPEN, 1966.

- Histoire du climat depuis l’an mil, Paris, ed. Flammarion, 1967.

- Anthropologie du conscrit français (with J.-P. Aron et al.), Paris, ed. EHESS, 1972.

- Médecins, climat, épidémies (with J.-P. Desaive et al.), Paris, ed. EHESS, 1972.

- Le Territoire de l’historien, Paris, ed. Gallimard, 1973.

- Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, ed. Gallimard, 1975.

- Histoire économique et sociale de la France, Paris, ed. PUF, 1976.

- Le Carnaval de Romans : de la Chandeleur au Mercredi des cendres (1579–1580), Paris, ed. Gallimard, 1979.

- L’Argent, l’amour et la mort en pays d’Oc, Paris, ed. Seuil, 1980.

- La Sorcière de Jasmin, Paris, ed. Seuil, 1980.

- Inventaire des campagnes, Paris, ed. JC Lattès, 1980.