Нервная система выполняет ряд важных функций:

- обеспечивает связь организма с окружающим миром;

- управляет работой всех органов;

- координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.

Нервная ткань

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью. Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

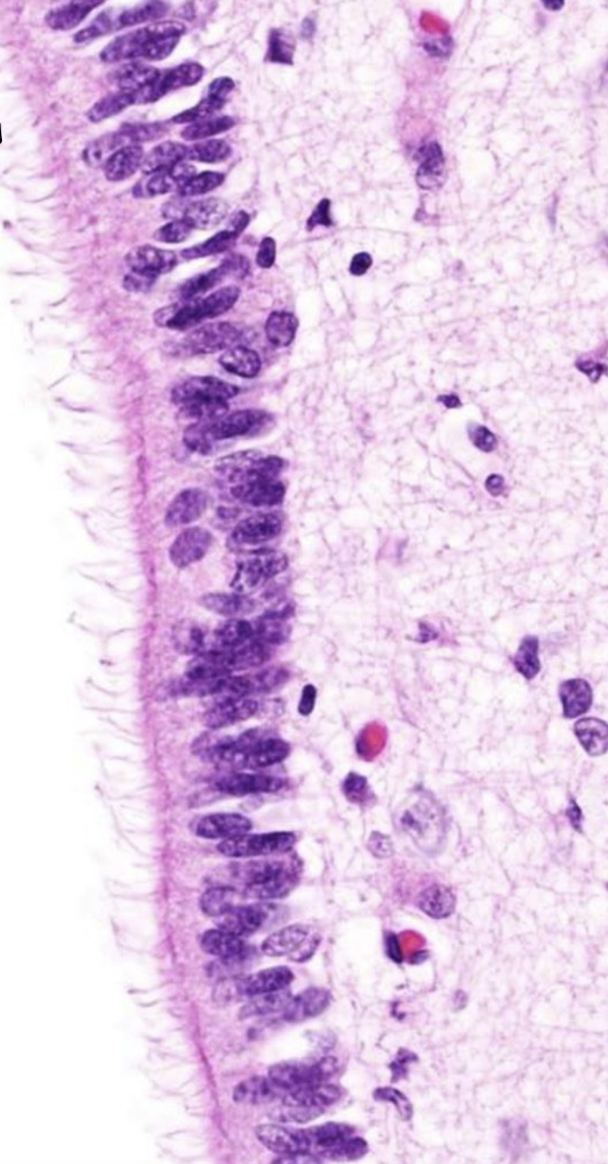

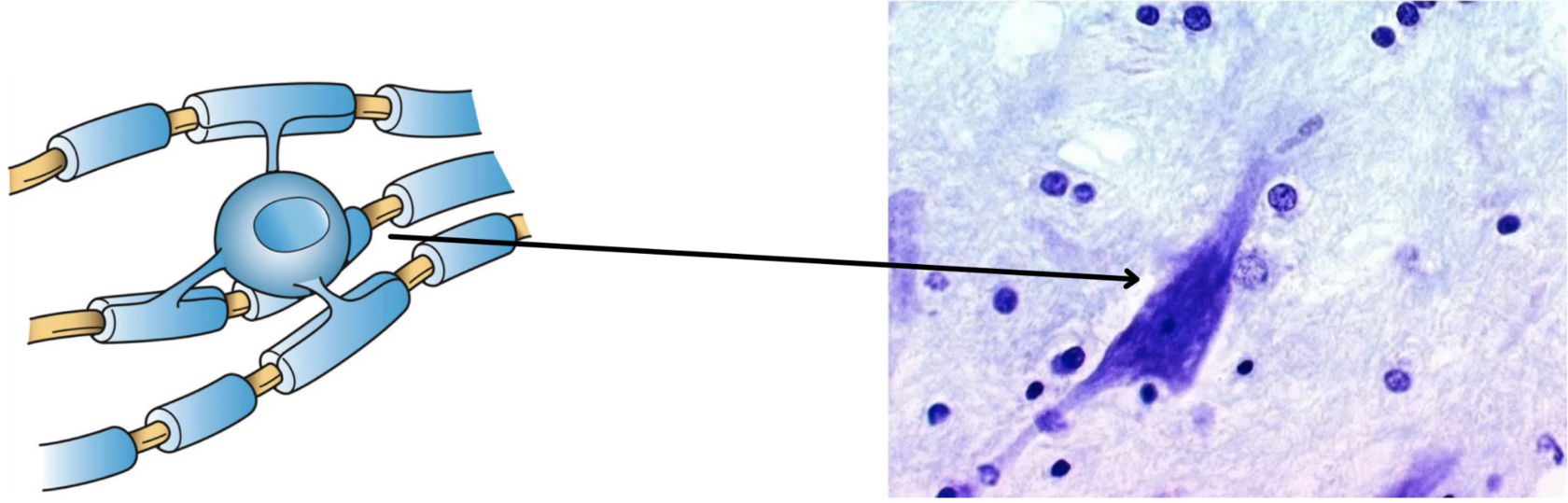

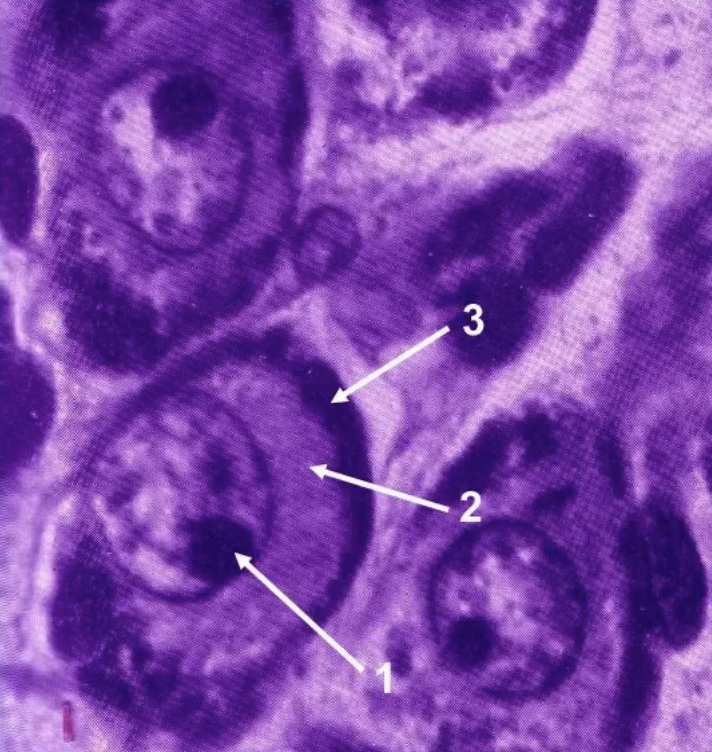

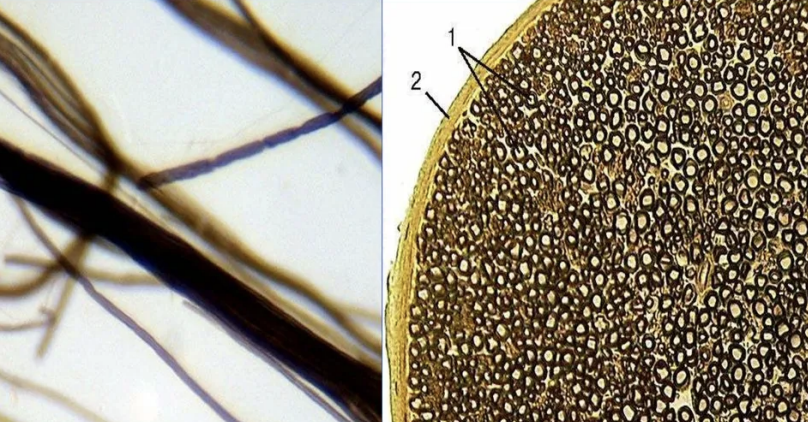

Рис. (1). Нервная ткань

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

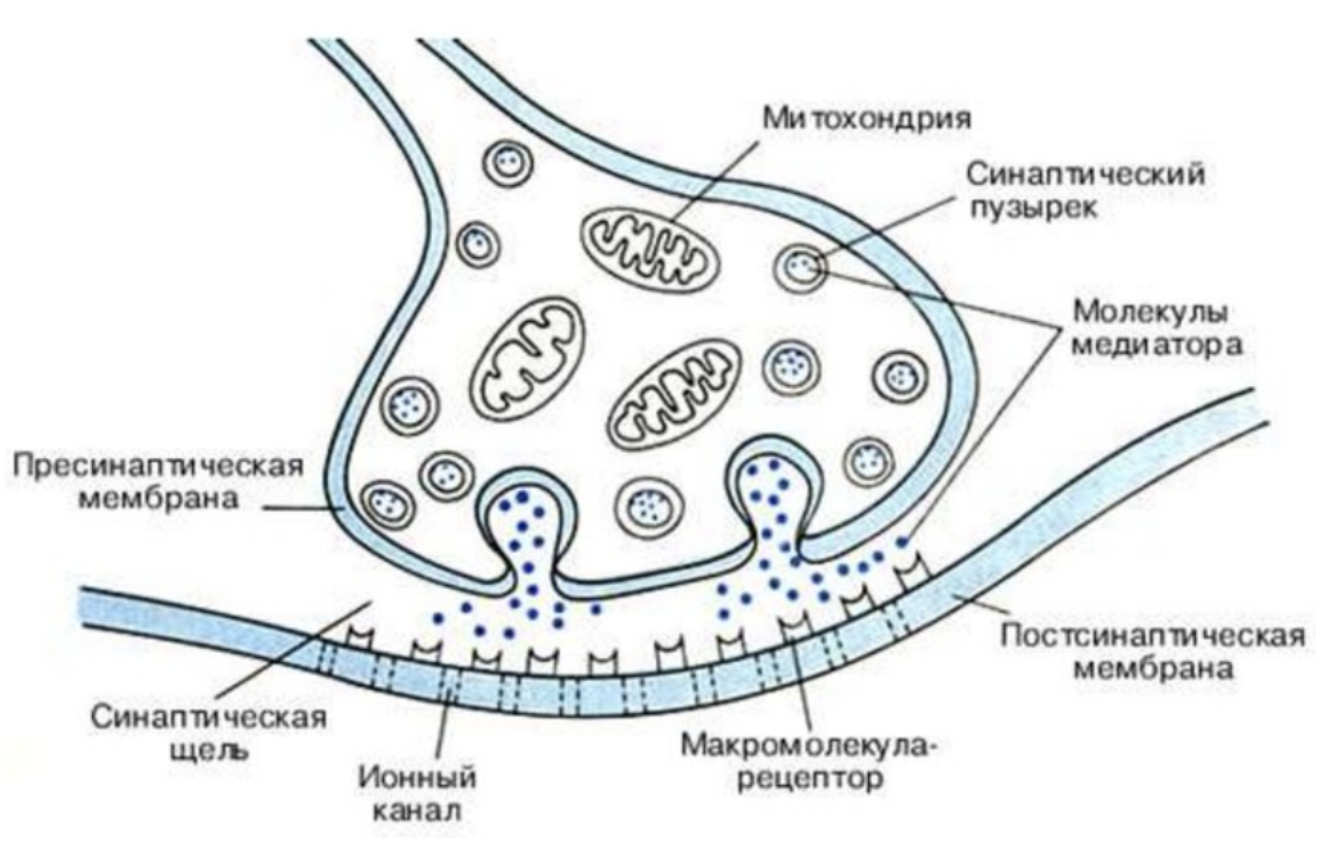

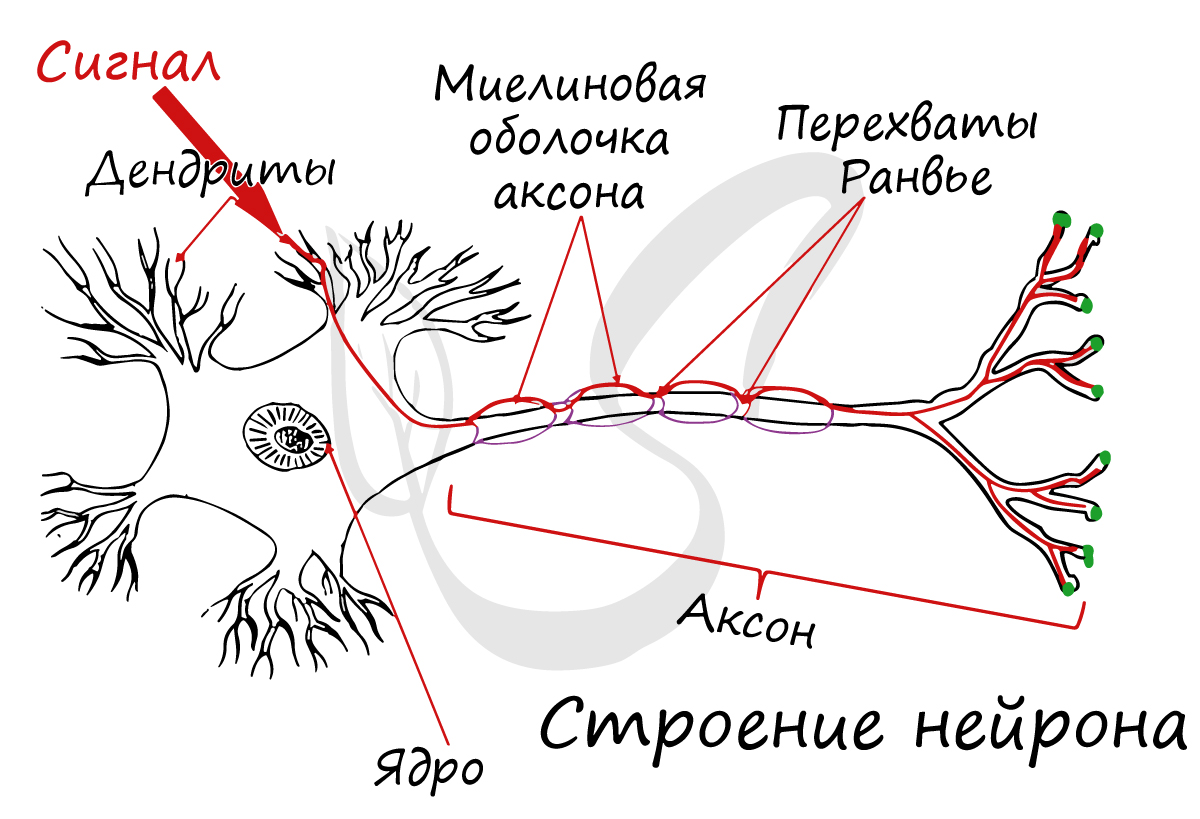

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

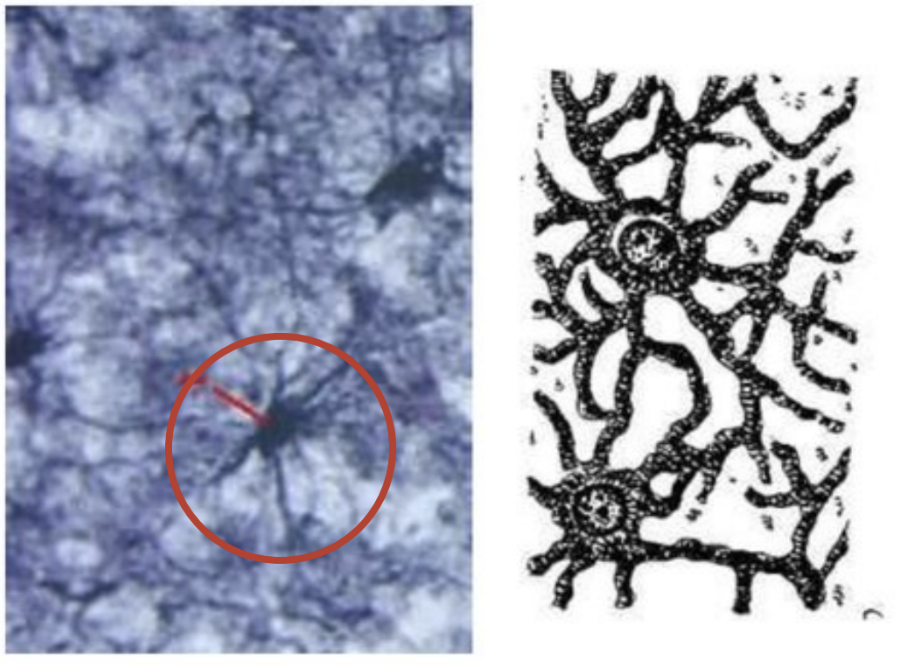

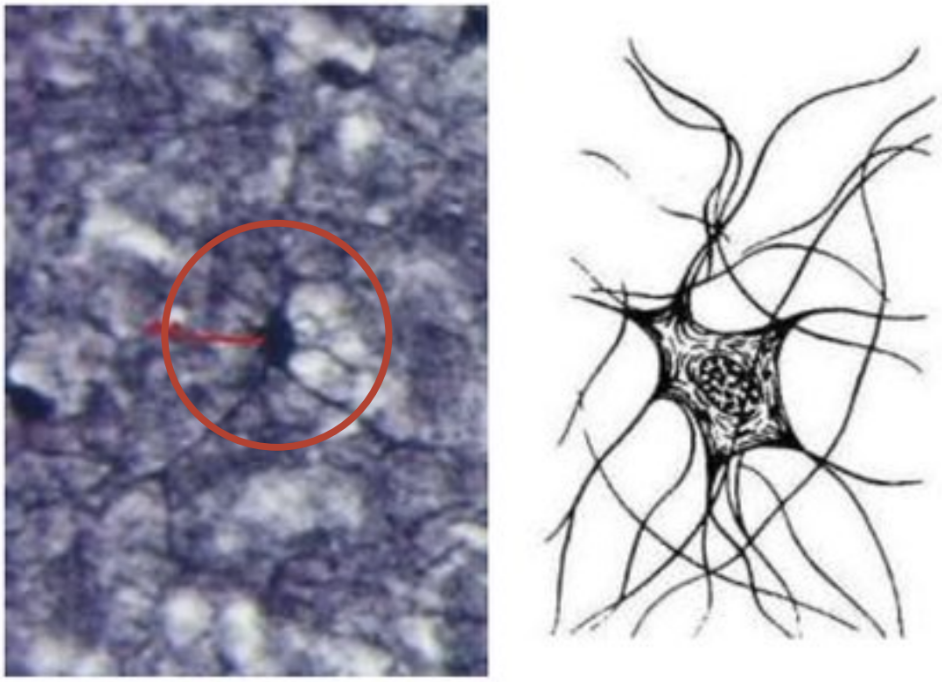

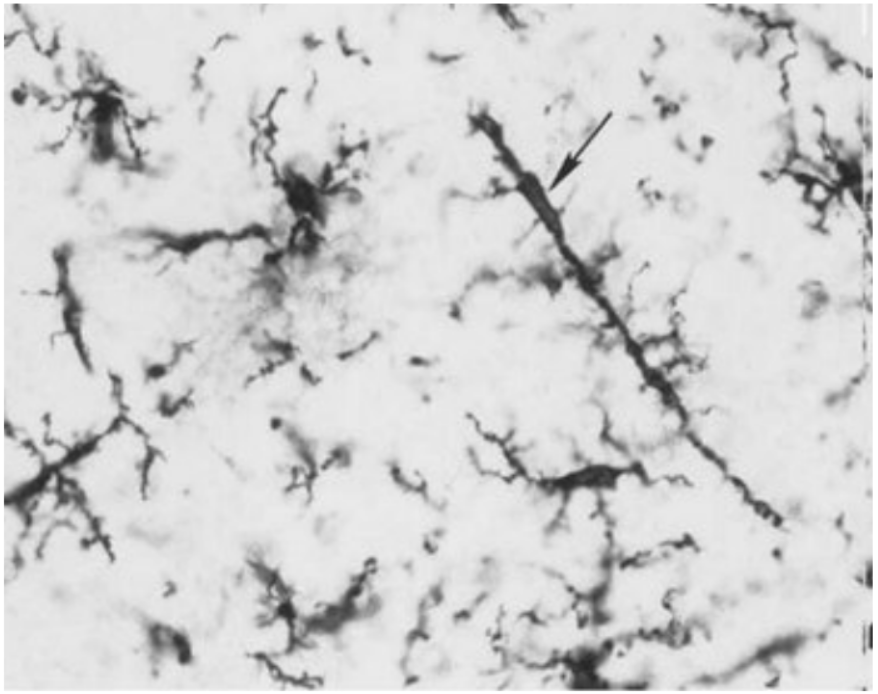

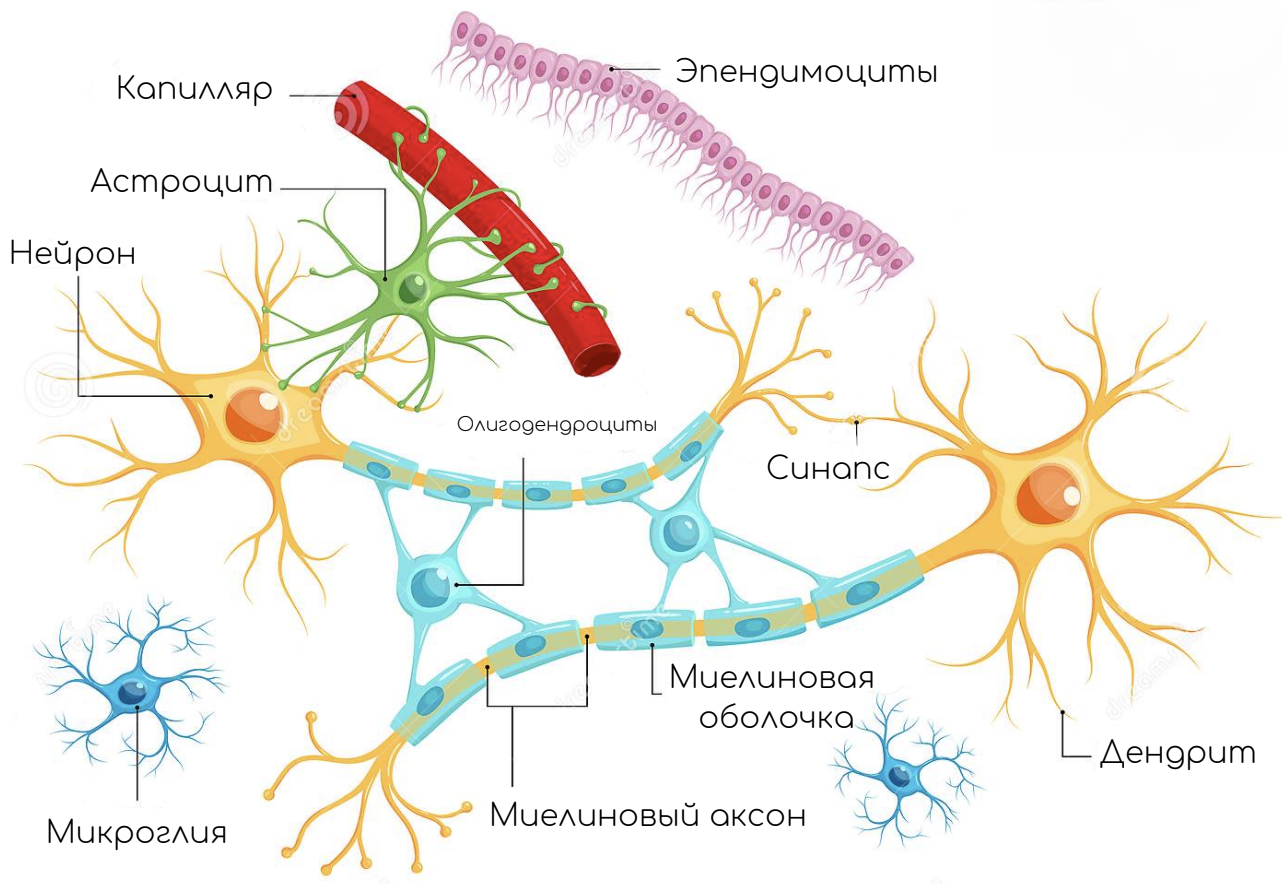

Рис. (2). Строение нейрона

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

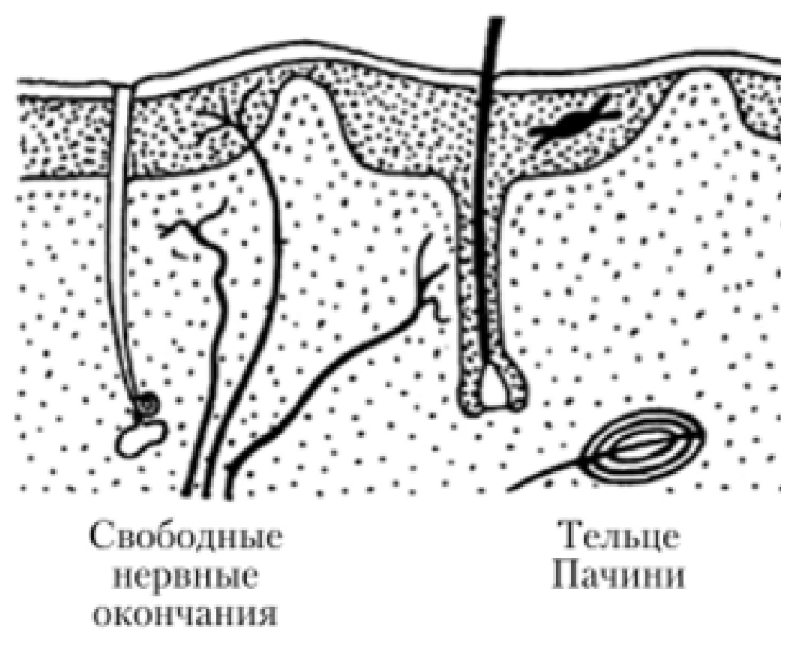

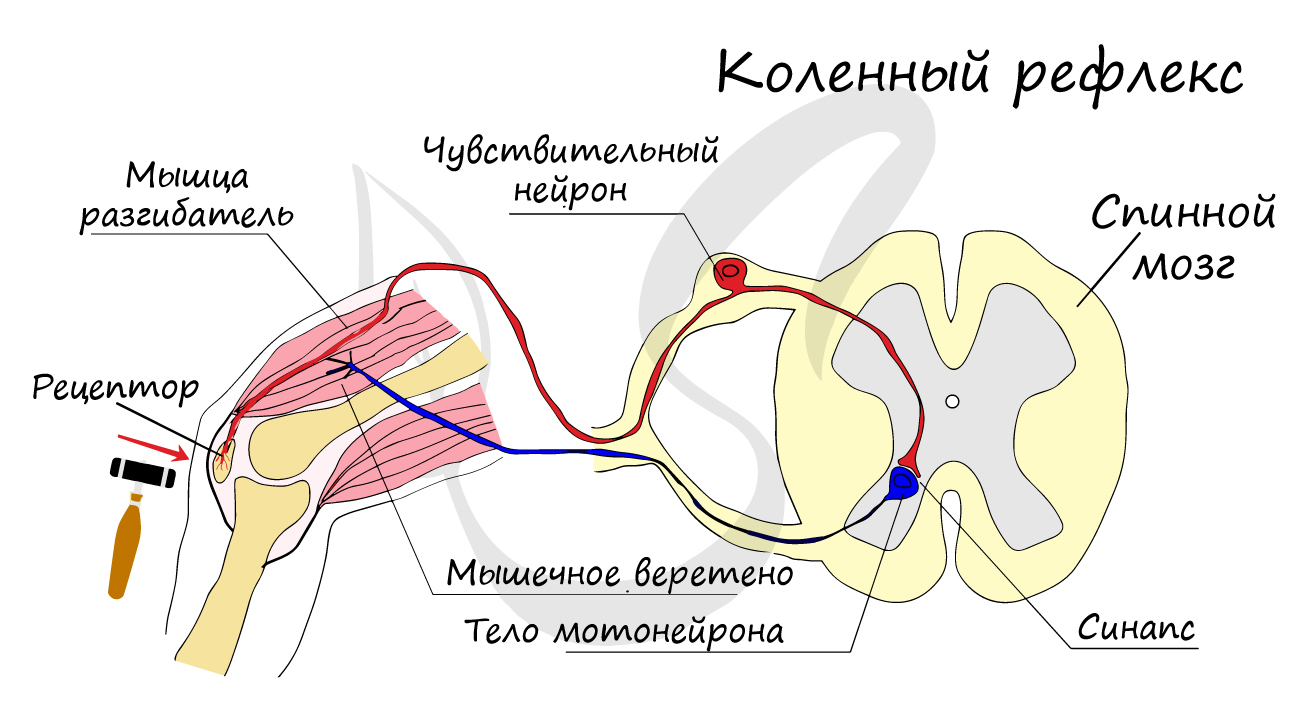

Передача нервных импульсов с одной клетки на другую происходит в синапсах.

Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой рабочего органа.

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

Рис. (3). Строение синапса

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

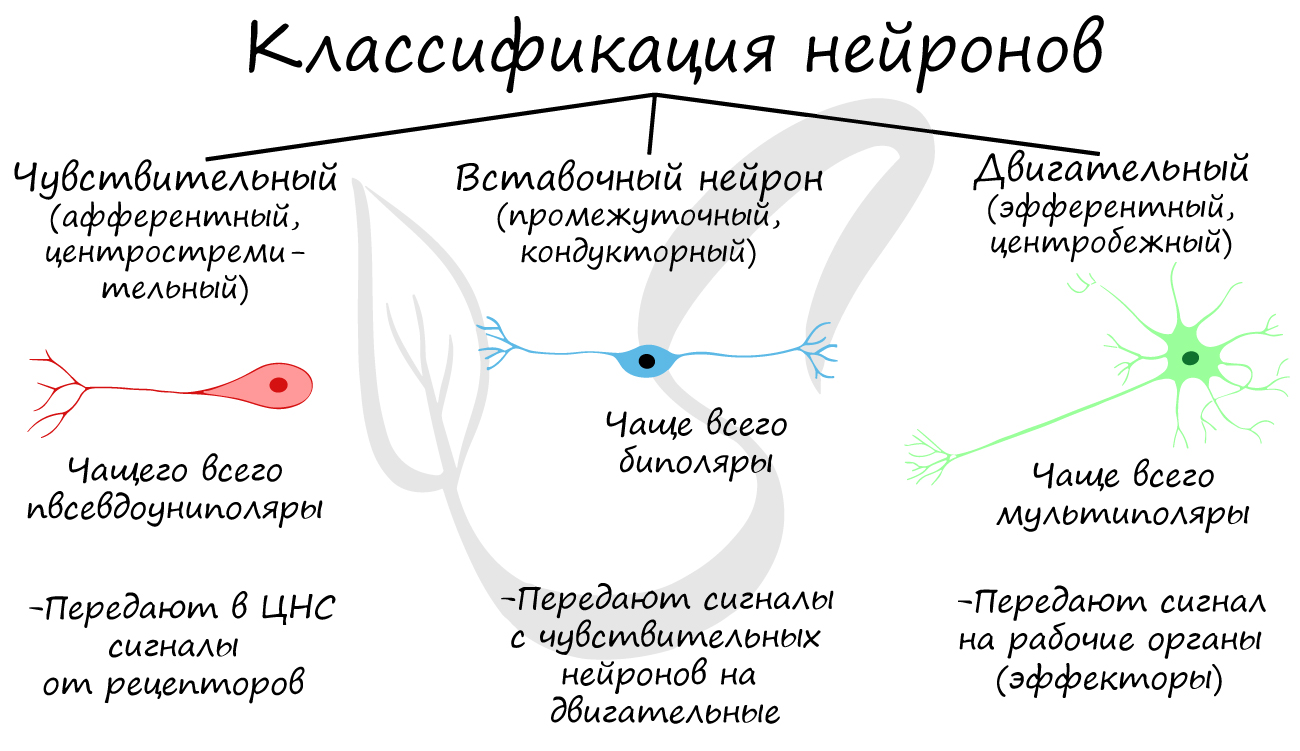

Нейроны различаются по своему строению и выполняемым функциям.

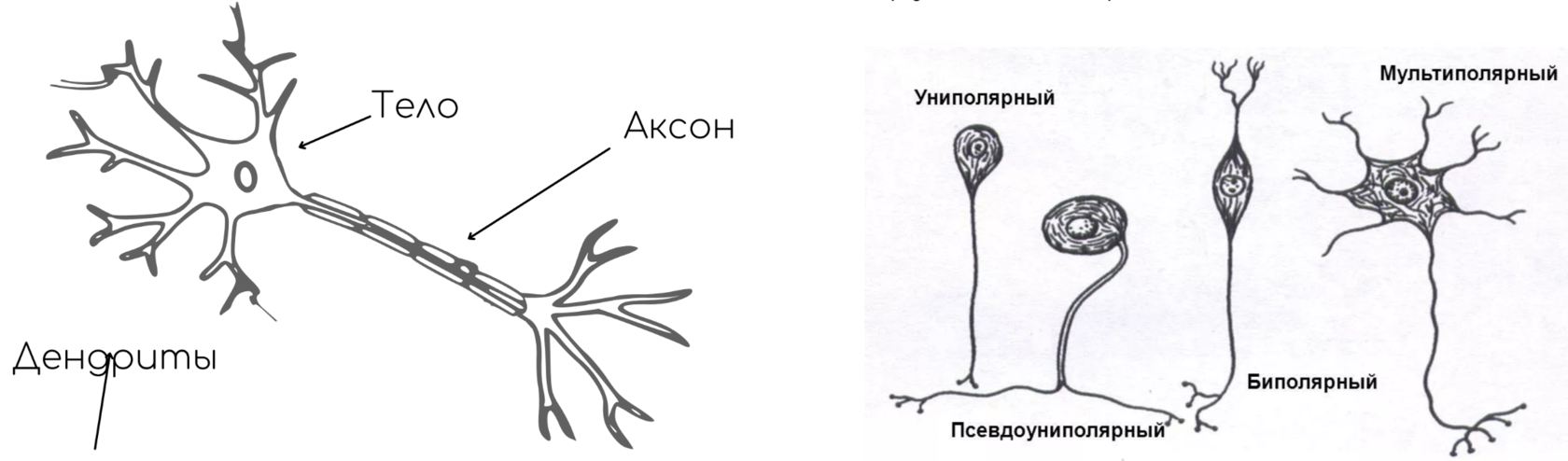

Рис. (4). Виды нейронов

По выполняемым функциям выделяют три типа нейронов.

Чувствительные (сенсорные) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные (моторные) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Скопление нейронов в головном или спинном мозге называют ядром.

Рис. (5). Типы нейронов и синапсы

Связь между органами и центральной нервной системой осуществляется через нервы.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Рис. (6). Нерв

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Нервы бывают чувствительные, двигательные и смешанные.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Наиболее известное солнечное сплетение находится в брюшной полости.

Источники:

Рис. 1. Нервная ткань https://image.shutterstock.com/image-photo/mammalian-nervous-tissue-under-microscope-600w-74170234.jpg

Рис. 2. Строение нейрона https://image.shutterstock.com/image-vector/education-chart-biology-nerve-cell-600w-661087429.jpg

Рис. 3. Строение синапса https://image.shutterstock.com/image-illustration/gap-between-two-nerve-cells-600w-1284912691.jpg

Рис. 4. Виды нейронов https://image.shutterstock.com/image-illustration/different-kinds-neurons-scheme-structure-600w-138356969.jpg

Рис. 5. Типы нейронов и синапсы © ЯКласс

Рис. 6. Нерв https://image.shutterstock.com/image-illustration/nerve-structure-anatomy-600w-1041115012.jpg

Нервная ткань — основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — клетка с одним

длинным отростком — аксоном (греч. axis — ось), и одним/несколькими короткими — дендритами (греч. dendros — дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона — всегда дендрит, а длинный — всегда аксон, в корне неверно. С точки

зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит — отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон — отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio — принятие) — способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем — к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам — нейрону или эффекторному органу

В физиологии эффекторным (от лат. efferes — выносящий) органом часто называют исполнительный орган или орган-мишень воздействия (мышцы, железы). Орган-эффектор выполняет те или иные «приказы» ЦНС (центральной нервной системы) или эндокринных желёз

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему

мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

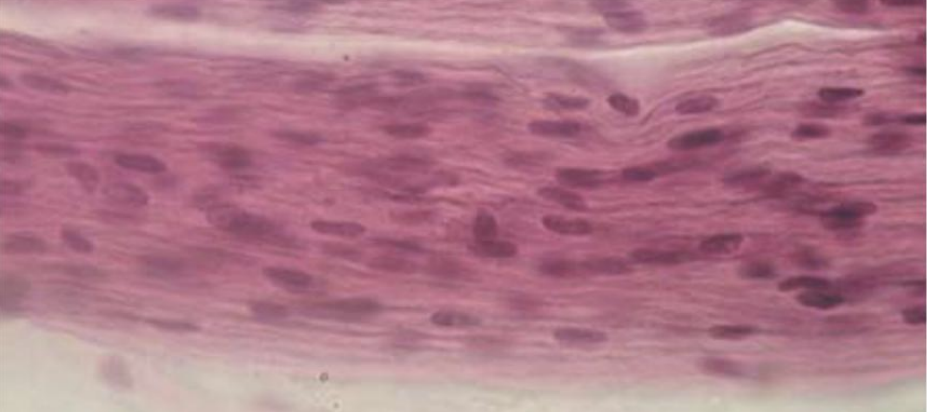

Миелиновая оболочка

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые — образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного

импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и,

когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта

болезнь — рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов — а значит,

происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов — перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto — скачу, прыгаю).

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

Вы уже убедились, насколько значимы нейроны, их высокая специализация приводит к возникновению особого окружения — нейроглии.

Нейроглия (глиальные клетки, глиоциты) — вспомогательная часть нервной системы, которая выполняет ряд важных функций:

- Опорная — поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio — возрождение) — в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe — питание) — с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная — леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная — изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость — ликвор (от лат. liquor — жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной

системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии — шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо

заметны перехваты Ранвье — участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

Классификация нейронов

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие — они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных

волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные — они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными

нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

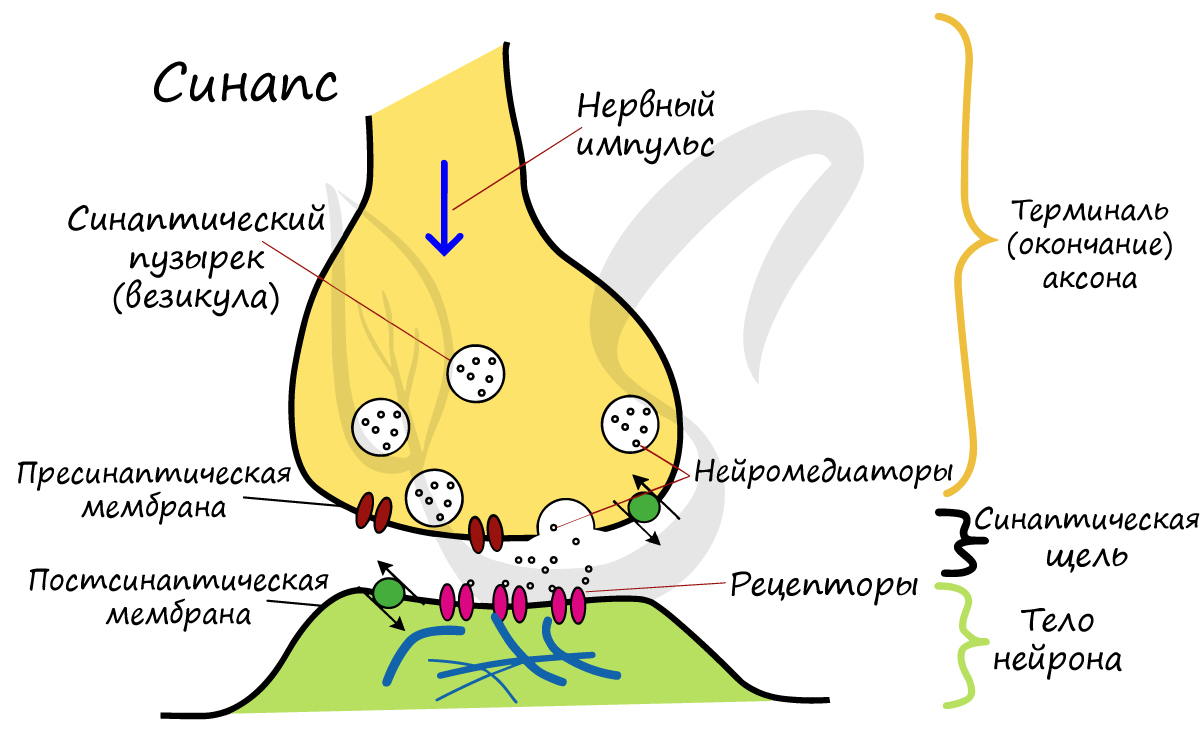

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны — они передают нервный импульс (возбуждение) на

эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов — коленный рефлекс (однако вставочного нейрона

на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

Синапс

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин — синапс (греч. sýnapsis — соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между

нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс «преобразуется» в химический: происходит выброс особых

веществ — нейромедиаторов (наиболее известный — ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с

нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают

сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс)

передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется

химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими

историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с

одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам,

в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой.

В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления

называют нервным узлом — или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

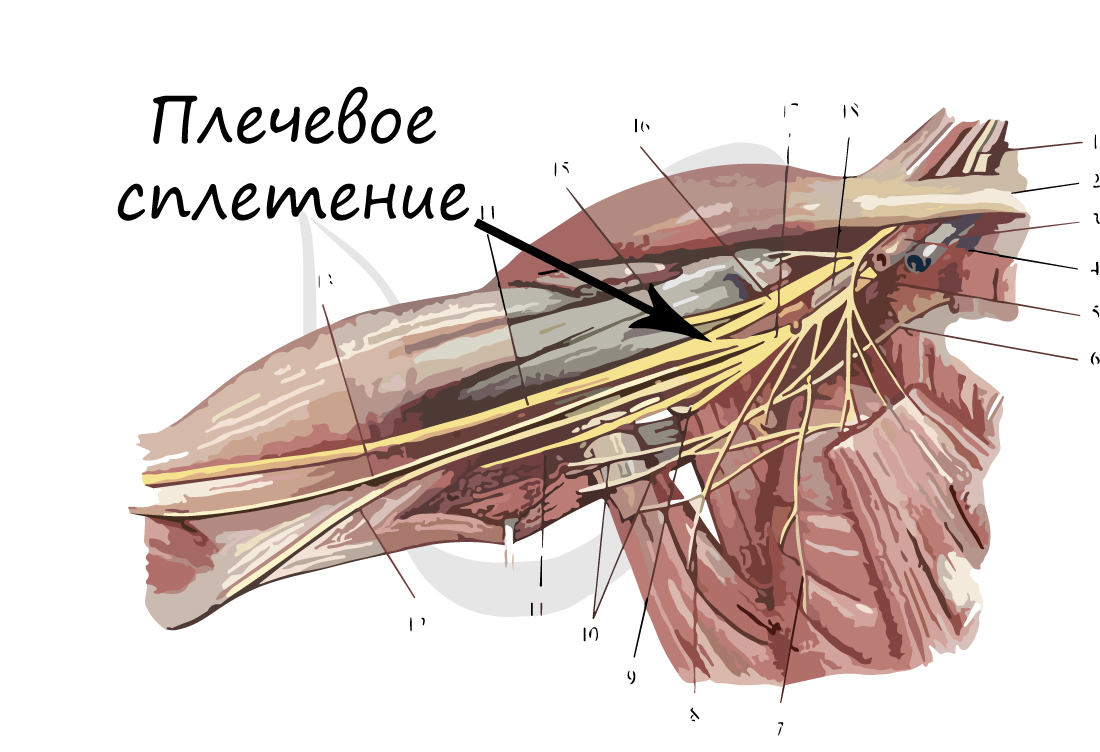

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных —

плечевое сплетение.

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения

чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом

движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет

невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

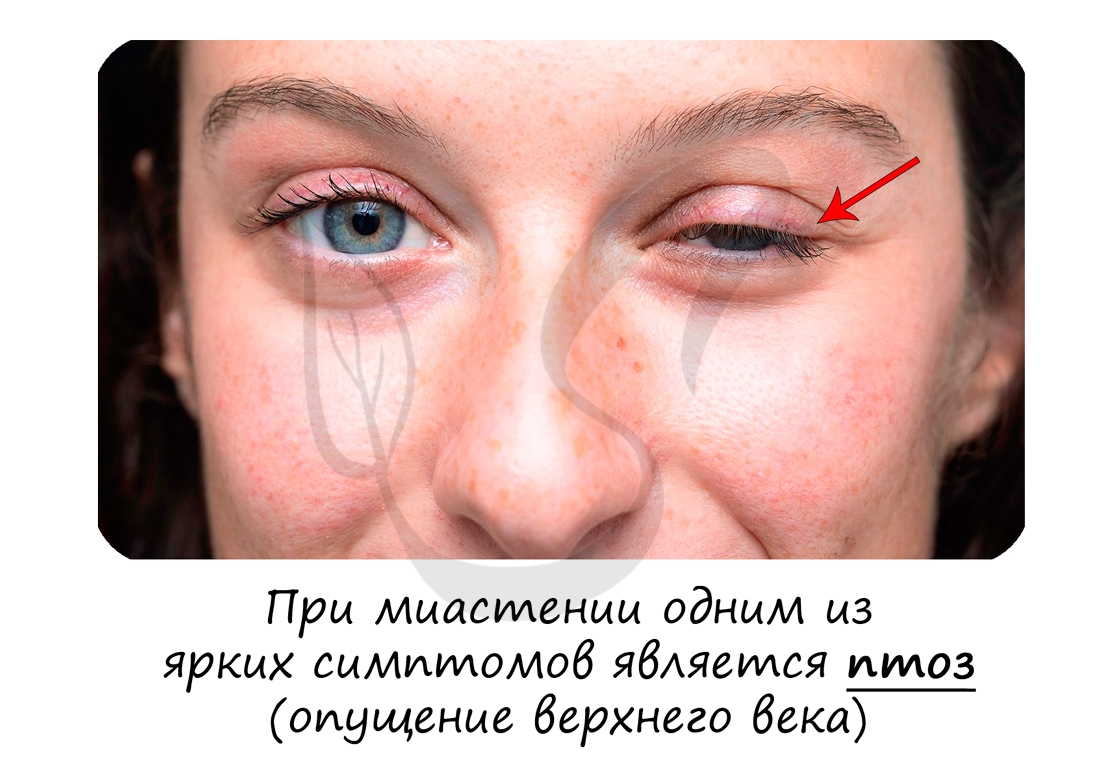

Существует тяжелое мышечное заболеванием — миастения (от др.-греч. μῦς — «мышца» и ἀσθένεια — «бессилие, слабость»), при

котором собственные антитела разрушают мотонейроны (двигательные нейроны).

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее,

становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом — опущение верхнего века.

Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Наш мозг – огромный мегаполис, дорожная инфраструктура которого напоминает связи и проводящие пути; по ним с огромной скоростью и частотой подобно спорткарам проносятся сигналы, а разные линии жилых районов имитируют различные уровни организации головного мозга. Здесь есть разделение труда, «неравноправие», доминирование, свои валюты и множество других вещей, которые так или иначе напоминают жизнь людей в крупном городе-миллионнике. Наша нервная система состоит из приблизительно 86 миллиардов нервных, и почти такого же количества (85 миллиардов глиальных клеток и от ста до пятисот триллионов синапсов (соединений). При этом она чрезвычайно разнолика и имеет в своём арсенале около сотни клеточных типов, которые способны строить тысячи связей между собой и создавать настоящие клеточные ансамбли.

В таком разнообразии очень легко запутаться, поэтому сегодня мы с вами разберём, что же именно отличает нервную ткань от других, какие клеточные варианты имеются в её составе, чем уникален нейрон и почему именно у нервной системы получается делать нас мыслящими.

Начнём с «внутренностей» нейрона

Как и любая нормальная клетка, он имеет ядро, цитоплазму и клеточную мембрану, которая обособляет его от внешней среды. Однако, это не всё. Нейрон – одна из немногих клеток, которая способна к генерации нервного импульса. О нём мы с вами поговорим в следующих выпусках, а сейчас стоит отметить лишь то, что такая возбудимость позволяет мозгу обрабатывать информацию, а нам — существовать.

У нейрона есть несколько характерных составных элементов, увидев которые вы никогда не спутаете его с другими клетками: это аксон— длинный отросток, по которому сигналы идут от перикариона, или тела, и дендриты – короткие отростки, по которым информация движется к нейрону от его соседей.

Аксон, главный «кабель», покрыт «изоляцией», миелиновой оболочкой. Миелиновая оболочка аксонов есть только у позвоночных, а поскольку у нас явно есть позвоночник, то… Эту оболочку образуют «накручивающиеся» на аксон специальные шванновские клетки (в центральной нервной системе — олигодендроциты, несколько другой тип клеток, нежели шванновские), между которыми остаются свободные от миелиновой оболочки участки — перехваты Ранвье.

Перикарион имеет в своём составе обычные для живых эукариотических (ядерных) клеток субъединицы: собственно ядро, гранулярную эндоплазматическую сеть (ЭПС), которая синтезирует белки и прочие нужные клетке вещества и окрашивается при специальной окраске в тёмный цвет, которым покрываются глыбки тигроида или субстанции Ниссля, которые можно разглядеть даже в световой микроскоп.

Также здесь есть аппарат Гольджи или «накопительный резервуар», митохондрии — «энергетические станции», лизосомы с «пищеварительными» ферментами, рибосомы, благодаря которым происходит синтез белков, а также целая сеть внутреннего цитоскелета, в которую входят микротрубочки, особые частицы — MAP (протеины, ассоциированные с микротрубочками), а также нейрофиламенты (типа промежуточных нитей). Благодаря этому скелету в клетке протекает очень важный для неё перенос веществ от центра к периферии, что особенно актуально для длинного (порой до нескольких десятков сантиметров) аксона, который питается также от тела. Такой ток бывает аксональным быстрым (до 100-1000 мм/сутки) и медленным (1-3 мм/сутки), дендритическим (75 мм/сутки), а также движущимся в обратном направлении — ретроградным.

А теперь представим, что перед нами микроскоп, а на предметном столике – покрашенный одним из специфических способов (по Нисслю или импрегнацией серебром) срез мозга. Как определить, где в переплетении отростков аксоны, а где – дендриты? Посмотреть нужно на тигроид, о котором мы упоминали. Дело в том, что он в виде гранул «рассыпан» по всему телу и коротким отросткам, но никогда вы его не найдёте в отростке длинном. А заканчивается он в районе аксонального холмика – структуры, близкой к началу аксона, в которой начинается генерация импульса.

Нейрон снаружи

Теперь, когда мы разобрались, что внутри у нервных клеток, посмотрим на их внешнюю организацию и попробуем разобраться в функциональном разделении.

Вспомните, что мы говорили про один длинный аксон и короткие дендриты. Так вот, этот вид нейронов называется мультиполярным, и он — самый «популярный», однако, есть и другие: униполярные (всего один отросток), биполярные (два отростка) и псевдоуниполярные (один отросток, который потом делится на два). Есть и вовсе аполярные(«голые») нейроны. Это предшественники нервных клеток – нейробласты.

Интересно, что униполярные нейроны представлены у человека всего лишь в одном виде: амакриновыми клетками сетчатки глаза. Псевдоуниполярные встречаются гораздо чаще и составляют основную массу спинномозговых чувствительных узлов, о которых мы поговорим чуть позже. Биполярных тоже не так много, и их пул, главным образом, приходится на обонятельные рецепторные клетки. Ну а с мультиполярными и так всё понятно – это универсальные представители нервной системы (например, мотонейроны спинного мозга).

Но, при всей своей важности, строение – это всё же не функции. Каждый нейрон, представляя собой возбуждаемую и возбуждающую клетку (не путать с некими другими физиологическими процессами!), должен своим «настроением» делиться с соседями, иначе сигнал не дойдёт до адресата и не будет обработан и выполнен, что никого, конечно, не устраивает. Поэтому, подобно водителям, въезжающим на платную скоростную трассу, нейроны должны «заплатить», чтобы передать импульс дальше.

Эта «валюта» существует в двух формах: электрической и химической. Второй случай — более частый. А контрольно-пропускные пункты с кассами на автомагистралях воплощаются в синапсах — местах передачи возбуждения с клетки на клетку, то есть местах соединения нейронов. Такие места образуются на специальных выростах на дендритах: дендритных шипиках. Они чаще всего бывают трёх видов: пеньковые, грибовидные и тонкие шипики. Но бывают и другие.

Дендритный шипик — с его шейкой и головкой

Тонкий, грибовидный и пеньковый шипики.

Какие же бывают синапсы?

Реже бывает так. Благодаря ионным каналам в мембране и плотным контактам клеток электрический сигнал без особых усилий перескакивает с нейрона на нейрон и «летит» дальше — пробок нет, оплата принята, водитель доволен. Но это — электрический синапс, или, как еще умничают нейробиологи, эфапс.

Электрические синапсы (эфапсы). а — коннексон (двойная пора) в закрытом состоянии; b — коннексон в открытом состоянии; с — коннексон, встроенный в мембрану; d — мономер коннексина (белка, из которого сделаны коннексоны), е — плазматическая мембрана; f — межклеточное пространство; g — промежуток в 2-4 нанометра в электрическом синапсе; h — гидрофильный канал коннексона.

Но намного чаще случаются ситуации, когда синапс имеет достаточно широкую щель – порядка десятков микрон. То есть перед водителем река, а переправляться придётся на пароме. Здесь вступает в силу химическая «валюта» в виде нейромедиатора, который накапливается в везикулах (пузырьках) пресинаптической мембраны, затем вырабатывается в эквивалентоном силе пришедшего импульса количестве, «переплывает» щель и принимается рецепторами на другом берегу – постсинаптической мебране.

Вот он, универсальный язык нервной системы, а нейроны по типу нейромедиаторов делятся на холинергические, адренергические, ГАМК-ергические и некоторые другие (об этом читайте в следующих выпусках). Исходя из этого, действие, в зависимости от типа нейромедиатора, бывает либо возбуждающим, либо тормозным.

Химический синапс.

Но и это ещё не всё! Есть нейроны чувствительные, которые воспринимают сигнал из внешней или внутренней среды, затем следующие за ними в центральную нервную систему — вставочные, которые обеспечивают ассоциацию в нейронных сетях и могут быть в единичном или множественном числе, и двигательные, которые завершают сигнал действием и иннервируют сократительные или секреторные элементы. Также их ещё можно назвать афферентными (восходящими, двигающимися к центру), интернейронами и эфферентыми (нисходящими, двигающимися к периферии).

«Серый кардинал» нервной системы

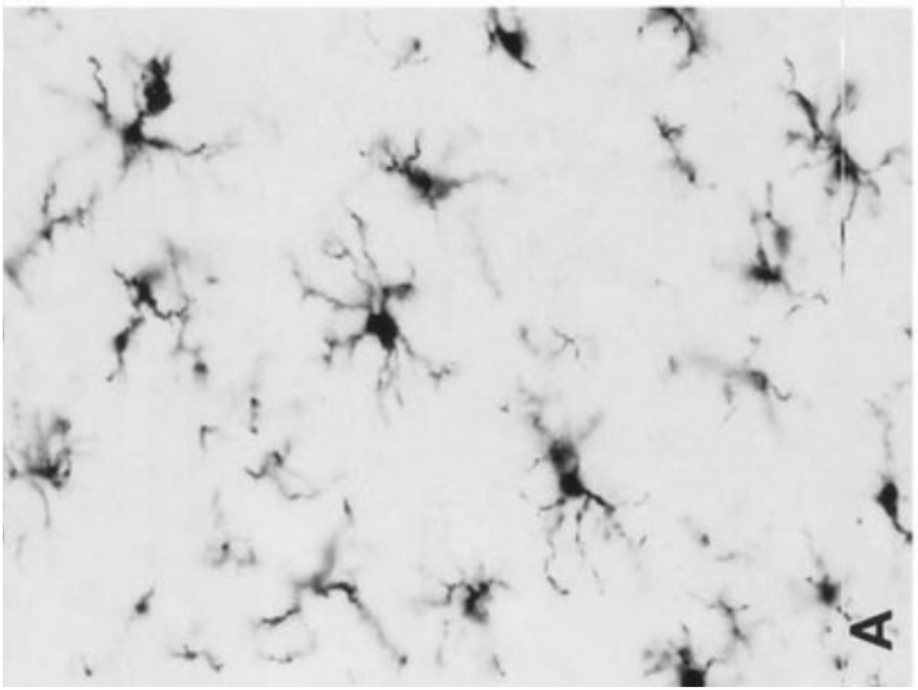

Мы поговорили о нейронах, но нельзя забывать и о другой, не менее важной части нервной системы – нейроглии, тем более, что она составляет половину объёма головного мозга и принимает чуть ли не основное участие (как выяснилось в последние годы) в регуляции синаптической передачи, усиливая либо ослабляя сигнал.

Так вот, вся глия по строению, функциям и расположению делится на эпендимную(выстилающую внутреннее пространство цереброспинального канала и желудочков мозга), макро— и микроглию.

Макроглия, в свою очередь, имеет в своём распоряжении целый веер различных подтипов и для центральной, и для периферической нервной системы. Так, в головном мозге она представлена астроцитами, название которых говорит само за себя (большие звёздчатые клетки с большим количеством отростков, которые оплетают нейроны и сосуды), а также олигодендроцитами, которые обеспечивают внутримозговые волокна миелином (по сути, наматываются отростками на аксон — мы уже упомянули о них), многократно увеличивающим скорость передачи импульса.

Периферическая нервная система в основном обходится лишь шванновскими клетками, которые также миелинизируют волокна, но уже за пределами центра, и расходятся по всему организму. И ещё сюда добавляются так называемые мантийные глиоциты или сателлиты, которые образуют оболочку (мантию) вокруг тел нейронов в ганглиях (узлах). Микроглия представляет из себя собственную фагоцитарную систему головного мозга и активируется в основном тогда, когда в нём появляются патологические процессы.

Астроцит.

Но нужно всё-таки подчеркнуть важность глии. Работы по её изучению ведутся не так много лет – буквально два последних десятилетия. Появилась такая рабочая гипотеза (автор — Филип Хейдон [Philip G. Haydon]), согласно которой астроциты, обмениваясь сигналами, активируют нейроны, чьи аксоны находятся от них не только на близком расстоянии, но и сравнительно далеко. Эта активация в итоге способствует высвобождению нейромедиаторов. Таким образом, астроциты регулируют готовность даже отдалённых синапсов к изменению своей эффективности, что представляет собой клеточную основу процессов памяти и обучения.

Сотрудники из лаборатории Бена Барреса (Ben A. Barres, Стэнфордский университет) пошли дальше и открыли специфический белок тромбоспондин астроцитарного происхождения, который стимулирует образование синапсов. Сравнение же головного мозга показывает, что чем более высокое положение занимают животные на «эволюционной лестнице», тем больше в их мозге глиальных клеток по отношению к нервным. Так вот, возможно, что увеличение связности астроцитов может даже повышать способность животных к обучению. Однако это ещё только предстоит доказать.

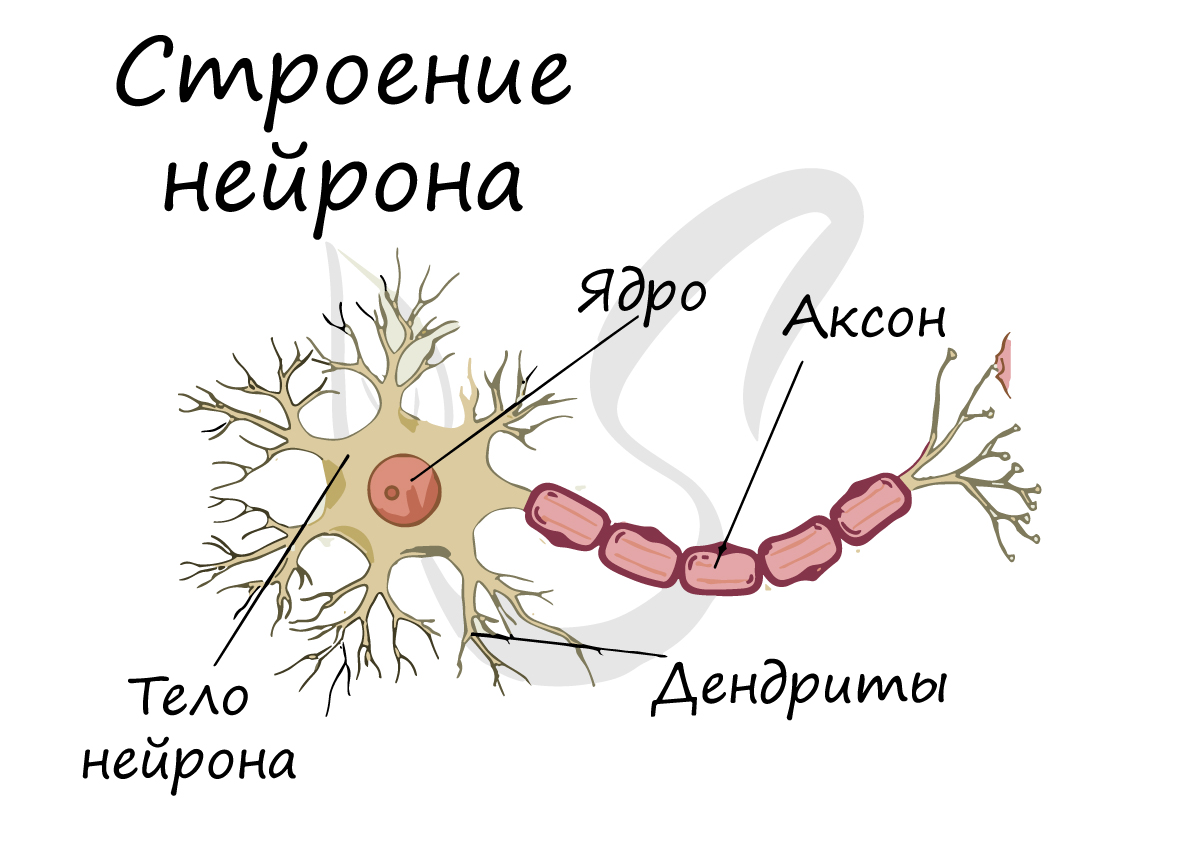

На острие чувств

В завершение нашего небольшого путешествия внутрь нервной системы разберёмся в том, откуда берутся наши ощущения. Оказывается, здесь строение нервного окончания также имеет самое непосредственное отношение к процессу. Нервные окончания могут располагаться в тканях свободно, могут оканчиваться специальными сенсорными рецепторами, а могут «заключаться» в соединительнотканную капсулу.

Тактильные «граждане» располагаются в слоях соединительной ткани внутренних органов и кожи. Большинство из них – механорецепторы (тактильные, пластинчатые тельца), которые реагируют на какие-либо механические воздействия.

Например, тельца Руффини реагируют на растяжение кожи, тельца Пачини – на давление. Некоторые окончания в эпидермисе «заточены» под регистрацию изменений температуры (тепло – тельца Руффини, холод – колбы Краузе). Есть даже такие рецепторы, которые могут определять изменения рН, рО2 и рСО2.

Поперечное сечение телец Руффини.

Для суставов и мышц есть свои детекторы чувств. К ним относятся мышечные веретёна, сухожильные органы и чувствительные нервные окончания в капсуле суставов.

Источник: портал «Нейроновости»

ОБЩАЯ ГИТОЛОГИЯ — НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Общая информация

Нервная ткань – это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии,

обеспечивающих специфические функции восприятия раздражений,

возбуждения, выработки импульса и его передачи. Она является основой

строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей

и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой.

Типы клеток

- Нервные клетки

Основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию

- Глиальные клетки

Обеспечивают существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции

Глиоциты

Количество: в 5-10 раз больше, чем нервных клеток.

Функции: опорная, стромальная, трофическая, защитная, всасывательная имвыделительная

Форма: призматическая.

Что выстилают? желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга.

Они образуют эпендиму. Между соседними клетками плотные соединения отсутствуют. Большинство эпендимоцитов имеют подвижные реснички, вызывающие ток цереброспинальной жидкости.

Танициты — клетки, базальная поверхность которых имеет длинный отросток, пронизывающий все вещество мозга и на его поверхности образующий отграничительную глиальную мембрану. Многочисленны в дне III желудочка, передают информацию о составе цереброспинальной жидкости на первичную капиллярную сеть воротной системы гипофиза.

Эпендимный эпителий сосудистых сплетений желудочков продуцирует цереброспинальную жидкость (ликвор)

Эпендимоциты

Волокнистые (фиброзные)

Локализуются в белом

веществе ЦНС

Имеют тонкие длинные

слабоветвящиеся отростки,

которые на концах

разветвляются и формируют

отграничительные мембраны.

Протоплазматические

Локализуются в сером

веществе ЦНС

Имеют многочисленные короткие

разветвления, широкие отростки,

часть которых окружает кровеносные

капилляры, участвуют в образовании

гематоэнцефалического барьера;

также отростки изолируют синапсы.

По отросткам переносятся из крови к

нейронам питательные вещества.

Функции: трофическая, защитная

(иммунобиологическая защита)

Астроциты

Олигодендроциты

Микроглия

Представляет собой фагоцитирующие клетки, относящиеся к системе мононуклеарных фагоцитов. Клетки микроглии характеризуются небольшими размерами, тела их имеют продолговатую форму.

Имеют более мелкие по сравнению с астроцитами и более интенсивно окрашивающиеся ядра. Их отростки немногочисленны. Олигодендроглиоциты присутствуют как в сером, так и в белом веществе. В сером веществе они локализуются вблизи перикарионов. В белом веществе их отростки образуют миелиновый слой в миелиновых нервных волокнах. В периферической нервной системе олигодендроциты представлены нейролеммоцитами, которые образуют оболочки вокруг отростков нейронов, и мантийными клетками, окружающими тела нейронов.

Функция: защита от инфекции и повреждения, удаление продуктов разрушения нервной ткани.

Ветвистая микроглия

Встречается как в сером, так и в

белом веществе центральной

нервной системы. В цитоплазме

клеток реактивной микроглии

присутствуют плотные тельца,

липидные включения, лизосомы.

Реактивная микроглия

Формируется вследствие

активации покоящейся

микроглии при травмах

центральной нервной системы.

Нейроны

Эффекторные

(эфферентные)

нейроны

Специализированные клетки нервной системы, ответственные за получение, обработку и передачу сигнала (на: другие нейроны, мышечные или секреторные клетки). Нейрон является морфологически и функционально самостоятельной единицей, но с помощью своих отростков осуществляет синаптический контакт с другими нейронами.

Тело клетки содержит крупное светлое ядро с I-2 ядрышками, в цитоплазме содержатся все органеллы, особенно канальцы гранулярной ЭПС. Рибосомы образуют скопления – глыбки базофильного вещества (нет в аксоне и аксональных холмиках) по всей цитоплазме, в них идет синтез всех необходимых веществ, которые от тела транспортируются по отросткам.

Дендриты представляют собой истинные выпячивания тела клетки. По дендритам распространяются импульсы к телу нейрона. Они содержат те же органеллы, что и тело клетки: глыбки хроматофильной субстанции, митохондрии, большое количество микротрубочек и нейрофиламентов.

Аксон – это отросток, по которому импульс передается от тела клетки. Он содержит митохондрии, нейротубулы и нейрофиламенты, а также гладкую эндоплазматическую сеть.

Рефлекторная дуга

В зависимости от функции различают три типа нейронов:

Ведущую роль в образовании и проведении нервного импульса выполняет плазмолемма нейронов. При действии раздражителя в зоне воздействия происходит волна деполяризации распространяется по плазмолемме.

Чувствительные

(афферентные)

нейроны

Образуют 1-ое звено рефлекторной дуги (спинномозговые узлы). Длинный дендрит идет на периферию и там заканчивается нервным окончанием, а короткий аксон в соматической рефлекторной дуге поступает в задние рога спинного мозга. Афферентный нейрон преобразует раздражение в нервный импульс.

Вставочные

нейроны

Располагаются в спинном и головном мозге; второе звено рефлекторной дуги, отвечает за передачу информации.

Передают информацию на рабочие клетки. Имеют короткие разветвленные дендриты и длинный аксон, который достигает скелетное мышечное волокно и через нервно-мышечный синапс передает нервный импульс.

Функция: синтез и секретированные биологически активных веществ, в частности нейромедиаторов.

1 — ядро с эксцентричным ядрышком

2 — зона комплекса Гольджи и накопления нейросекрета (гранулы фиолетового цвета)

3 — хроматофильное в-во Ниссаля

Секреторные нейроны

В цитоплазме таких нейронов и в их аксонах находятся различной величины гранулы нейросекрета, содержащие белок, а в некоторых случаях липиды и полисахариды.

Гранулы нейросекрета выводятся непосредственно в кровь или в мозговую жидкость. Нейросекреты выполняют роль нейрорегуляторов, участвуя во взаимодействии нервной и гуморальной систем интеграции.

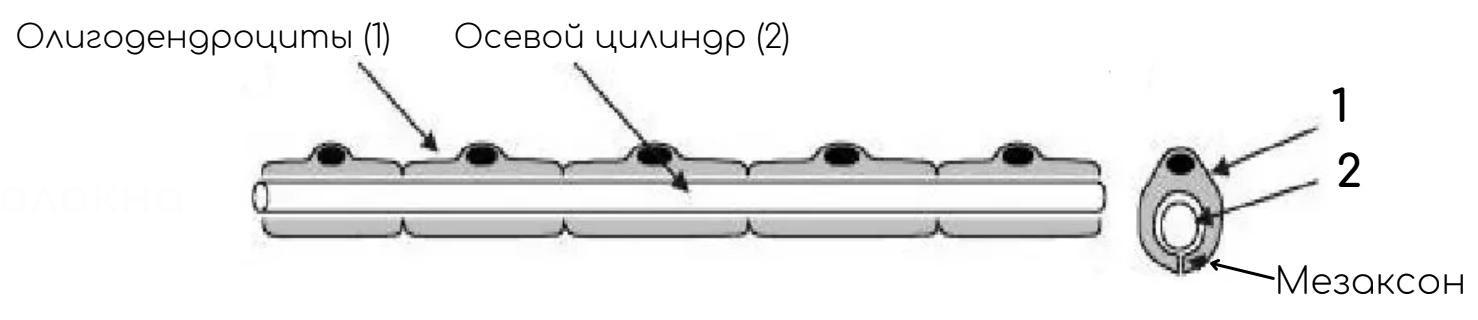

Отросток нервной клетки в нервном волокне называют осевым цилиндром, или аксоном, так как чаще всего (за исключением чувствительных нервов) в составе нервных волокон находятся именно аксоны. В ЦНС оболочки отростков нейронов образуются отростками олигодендроглиоцитов, а в ПНС — нейролеммоцитами.

Нервные волокна

Безмиелиновые нервные волокна

Место нахождения: в составе автономной, или вегетативной, нервной системы.

Нейролеммоциты оболочек безмиелиновых нервных волокон, располагаясь плотно, образуют тяжи. В нервных волокнах внутренних органов, как правило, в таком тяже имеется не один, а несколько осевых цилиндров (волокна кабельного типа), принадлежащих различным нейронам. Они могут, покидая одно волокно, переходить в соседнее.

По мере погружения осевых цилиндров в тяж нейролеммоцитов оболочки последних прогибаются, плотно охватывают осевые цилиндры и, смыкаясь над ними, образуют глубокие складки, на дне которых и располагаются отдельные осевые цилиндры. Сближенные в области складки участки оболочки нейролеммоцита образуют сдвоенную мембрану – мезаксон, на которой как бы подвешен осевой цилиндр. Скорость проведения импульса 1-5 м/с.

Где встречается? в центральной и в периферической нервной системе

Они значительно толще безмиелиновых нервных волокон. Диаметр осевых цилиндров этого типа волокон значительно толще, а оболочка сложнее.

Миелиновый слой оболочки такого волокна содержит значительное количество липидов, поэтому при обработке осмиевой кислотой он окрашивается в темно-коричневый цвет. Через определенные интервалы (1-2 мм) видны участки волокна, лишенные миелинового слоя, — это т.н. узловатые перехваты, или перехваты Ранвье.

В процессе миелинизации аксон погружается в желобок на поверхности нейролеммоцита. Образуется двойная складка плазмолеммы нейролеммоцита – мезаксон, который удлиняется, концентрически наслаивается (как бы накручивается) на осевой цилиндр и образует вокруг него плотную слоистую зону – миелиновый слой. Отсутствие миелинового слоя в области узловых перехватов объясняется тем, что в этом участке волокна кончается один нейролеммоцит и начинается другой.

Оболочка аксона (аксолемма) обладает в области перехвата значительной электронной плотностью. Отрезок волокна между смежными перехватами называется межузловым сегментом. Скорость передачи импульса миелиновыми волокнами – 5-120 м/с.

Для миелиновых волокон характерно сальтаторное проведение возбуждения, т.е. прыжками. Между перехватами идет электрический ток, скорость которого выше, чем прохождение волны деполяризации по аксолемме.

Миелиновые нервные волокна

Нервный импульс доходит до пресинаптической части и активирует синаптические пузырьки. Синаптический пузырек подходит к пресинаптической мембране, сливается с ней и нейромедиатор из синаптического пузырька попадает в синаптическую щель и действует на рецептор постсинаптической мембраны, что вызывает её деполяризацию, которая передается по центральному отростку следующего нейрона.

Аксо-аксональные

Межнейрональные контакты

Аксо-соматические

Аксо-дендритические

Синапсы – это структуры, предназначенные для передачи импульса с одного нейрона на другой или на мышечные и железистые структуры.

Синапсы определяют направление проведения импульса. Нервные клетки соединены между собой посредством синапсов.

Эффекторные синапсы – синапсы, которые заканчиваются на рабочих клетках. Нервно-мышечные синапсы образуются на скелетном мышечном волокне; содержат пресинаптическую часть, которая образована конечным терминальным отделом аксона двигательного нейрона и внедряется в скелетное мышечное волокно. А прилежащий участок скелетного мышечного волокна образует постсинаптическую часть. В этой части отсутствуют миофибриллы, но в большом количестве располагаются ядра и митохондрии, а сарколемма формирует постсинаптическую мембрану

Постсинаптическая часть содержит постсинаптическую мембрану, которая содержит высокоспецифичные белковые рецепторы, реагирующие

только на конкретные медиаторы. Между пресинаптической и

постсинаптической частями находится синаптическая щель.

Двигательные нервные окончания – это концевые аппараты аксонов двигательных клеток соматической или вегетативной нервной системы.

При их участии нервный импульс передается на ткани рабочих органов.

Возбуждающие

Содержат возбуждающие

нейромедиаторы

(ацетилхолин, адреналин,

норадреналин,

глютаминовая кислота)

Адренергические

Передача импульса

совершается с помощью

медиатора адреналина

Холинергические

Передача импульса

совершается с помощью

медиатора ацетилхолина

Тормозные

Содержат тормозные

нейромедиаторы

(глицин, ГАМК — гамма

аминомасляная кислота)

СИНАПСЫ

и

Рецепторы

Экстерорецепторы

- слуховые

- зрительные

- обонятельные

- вкусовые

- осязательные

Интерорецепторы

- висцеро-рецепторы (сигнализирующие о состоянии внутренних органов)

- проприорецепторы (рецепторы опорно-двигательного аппарата)

Рецепторы рассеяны по всему организму и воспринимают различные раздражения как из внешней среды, так и от внутренних органов.

Соответственно выделяют две большие группы рецепторов:

В зависимости от специфичности раздражения, воспринимаемого данным видом рецептора, все чувствительные окончания делят на механорецепторы, барорецепторы, хеморецепторы, терморецепторы и некоторые другие.

Инкапсулированные

- Покрытые соединительной тканной капсулой

- Тельца Фатера — Пачини

Неинкапсулированные

- Не покрыты соединительной тканной капсулой

- Тельца Мейснера

По особенностям строения чувствительные окончания подразделяют на:

Свободные нервные окончания

Состоящие только из конечных ветвлений осевого цилиндра

Воспринимают холод, тепло и боль. Такие окончания характерны для эпителия. В этом случае миелиновые нервные волокна подходят к эпителиальному пласту, теряют миелин, а осевые цилиндры проникают в эпителий и распадаются там между клетками на тонкие терминальные ветви.

Несвободные нервные окончания

Содержащие в своем составе все компоненты нервного волокна, а именно ветвления осевого цилиндра и клетки глии