Рассмотрим более подробно строение

отростков нейрона и различия между

ними. Как уже было сказано, определяющее

отличие отростков — функциональное,

т.е. направление проведения нервного

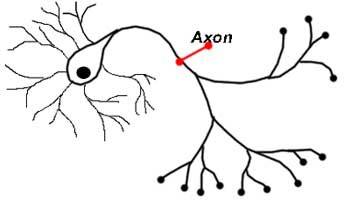

импульса: по аксону он проводится от

тела клетки, по дендриту — к телу.

Существует и ряд анатомических различий,

однако они не абсолютны и возможен ряд

исключений из них. Тем не менее, для

типичных аксонов и дендритов характерны

следующие признаки:

-

Аксон один, а дендритов несколько (хотя

существуют нейроны и с одним дендритом). -

Дендрит короче аксона. Длина дендрита

обычно не более700 мкм, а аксон может

достигать длины 1 м. -

Дендрит плавно отходит от

тела нейрона и постепенно истончается.

Аксон, отходя от тела клетки, практически

не меняет диаметр на всем своем

протяжении. Диаметр различных аксонов

колеблется от 0,3 до 16 мкм. От их толщины

зависит скорость проведения нервного

импульса — чем аксон толще, тем скорость

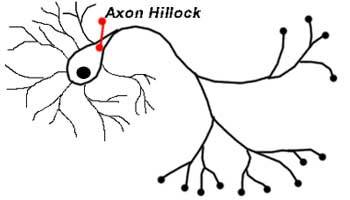

больше. Участок, примыкающий к телу

нейрона (аксонный холмик), имеет большую

толщину, чем остальная часть аксона. -

Дендриты ветвятся на всем

своем протяжении под острым углом,

дихотомически (вильчато), ветвление

начинается от тела клетки. Аксон обычно

ветвится только на конце, образуя

контакты (синапсы) с другими клетками.

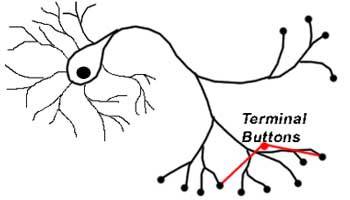

Конечные разветвления аксона называют

терминалами. В некоторых местах от

аксонов могут отходить под прямым углом

тонкие ответвления — коллатерали. -

Дендриты (по крайней мере,

в ЦНС) не имеют миелиновой оболочки,

аксоны часто окружены миелиновой

оболочкой (о миелиновой оболочке см.

ниже).

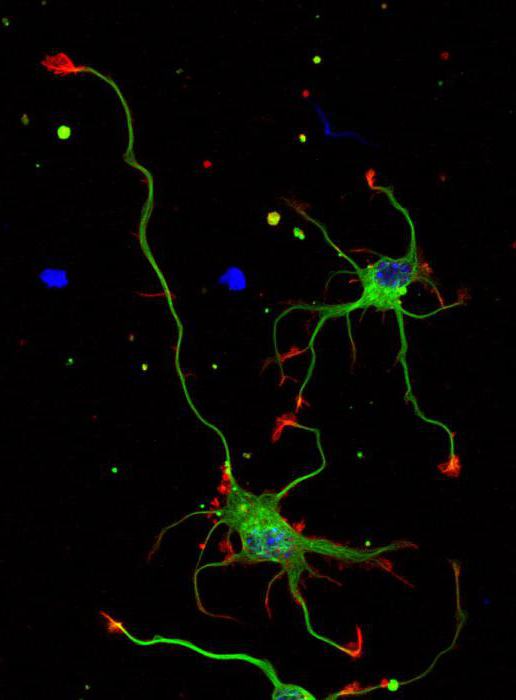

Кроме того, иногда на веточках

дендрита есть выросты

— шипики, являющиеся

характерной структурной особенностью

дендритов, особенно в коре больших

полушарий (рис. 6). Шипик состоит из двух

частей — тела и головки, размеры и форма

которых варьируют. Шипики значительно

увеличивают постсинаптическую поверхность

дендрита. Они являются лабильными

образованиями и при различных воздействиях

(или разных функциональных состояниях)

могут менять свою конфигурацию,

дегенерировать и вновь появляться. В

результате увеличивается либо уменьшается

число синапсов, меняется эффективность

передачи в них нервного сигнала и т.д.

Рис. 6. Шипик на

дендрите нейрона и контактирующие с

ним пресинаптические окончания. Стрелками

показано направление проведения

информации

Теперь, когда мы рассмотрели

строение дендритов и аксонов, следует

несколько детальнее изучить строение

синапса. Синапс, состоящий из одного

пре- и одного постсинаптического

окончаний, называют простым. Однако

большинство синапсов в ЦНС являются

сложными. В таких синапсах один аксон

может контактировать сразу с несколькими

дендритами благодаря нескольким

мембранным выростам на его окончании.

И наоборот, один дендрит за счет своих

шипиков может контактировать с несколькими

аксонами. Еще более сложную структуру

имеют синаптические гломерулы

(клубочки)— компактные

скопления окончаний нервных отростков

разных клеток, формирующие большое

количество взаимных синапсов. Обычно

гломерулы окружены оболочкой из глиальных

клеток. Особенно характерно присутствие

гломерул в тех зонах мозга, где происходит

наиболее сложная обработка сигналов —

в коре больших полушарий и мозжечка, в

таламусе.

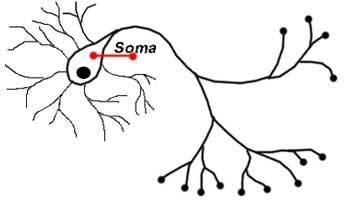

Итак, нейрон состоит из тела

(сомы) и отростков. Как правило, один из

отростков существенно длиннее остальных.

Такой длинный отросток называют нервным

волокном. В ЦНС это

всегда аксон; в периферической нервной

системе это может быть как аксон, так и

дендрит. По волокнам проводятся нервные

импульсы, имеющие электрическую природу,

в связи с чем, каждое волокно нуждается

в изолирующей оболочке.

По типу такой оболочки все

волокна делятся на миелиновые

(мякотные) и безмиелиновые

(безмякотные).

Безмиелиновые нервные волокна покрыты

только оболочкой, образованной телом

шванновской (нейроглиальной) клетки.

Эти волокна имеют малый диаметр и

полностью либо частично погружены во

впячивание шванновской клетки. Одна

шванновская клетка может образовывать

оболочку вокруг нескольких аксонов

разного диаметра. Такие волокна называются

волокнами кабельного типа (рис. 7). Так

как длина аксона существенно больше

размеров шванновских клеток, оболочку

аксона образуют цепочки нейроглиальных

клеток. Скорость проведения нервного

импульса по таким волокнам — 0,5-2 м/с.

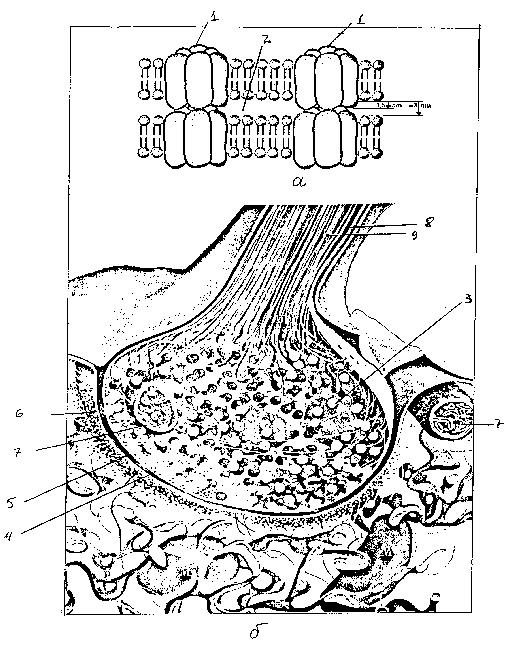

Многие нервные волокна

имеют миелиновую оболочку. Она также

образуется нейроглиальными клетками.

При формировании такой оболочки

олигодендроцит (в ЦНС) или шванновская

клетка (в периферической нервной системе)

обхватывает участок нервного волокна

(рис. 8). После этого образуется вырост

в виде язычка, который закручивается

вокруг волокна, образуя мембранные слои

(цитоплазма при этом из «язычка»

выдавливается). Таким образом, миелиновая

оболочка представляет собой двойные

слои клеточной мембраны и по своему

химическому составу является липопротеидом,

т.е. соединением липидов (жироподобных

веществ) и белков. Миелиновая оболочка

осуществляет электрическую

изоляцию нервного волокна наиболее

эффективно. Нервный импульс проводится

по такому волокну быстрее,

чем по лишенному миелина (скорость

проведения может достигать

120 м/с). Миелиновая оболочка начинается

немного

отступя от тела нейрона и заканчивается

примерно в 2

мкм от синапса. Она состоит из цилиндров

длиной 1,5-2

мм,

каждый из которых образован своей

глиальной клеткой.

Цилиндры разделяют перехваты Ранвье —

не покрытые

миелином участки волокна (их длина 0,5 —

2,5 мкм), играющие большую роль в быстром

проведении нервного импульса. В перехватах

от аксона могут отходить коллатерали.

Поверх миелиновой оболочки у мякотных

волокон есть еще

наружная оболочка — неврилемма,

образованная цитоплазмой и ядром

нейроглиальных клеток.

Рис. 7. Строение

нервных волокон:

А

—

миелиновое;

Б

—

безмиелиновая;

I

—

волокно;

2 —

миелиновый

слой; 3—

ядро

шванновской клетки; 4 —

микротрубочки;

5—Нейрофиламенты;

6 —

митохондрии;

7—соединительнотканная

оболочка

Рис.

8.

Строение миелиновой оболочки (А).

Образование

миелиновой оболочки шванновской клеткой

(Б): ‘

1

—

аксон;

2 —

слои

миелиновой оболочки; 3

— перехваты

Ранвье;

4

—

ядро

шванновской клетки. Стрелкой показано

направление

продвижения

выроста цитоплазматической мембраны

Миелин

имеет белый цвет. Именно это его свойство

позволило

разделить вещество нервной системы на

серое и белое. Тела

нейронов и их короткие отростки образуют

более темное серое

вещество, а

волокна — белое

вещество.

-

Классификация

нейронов

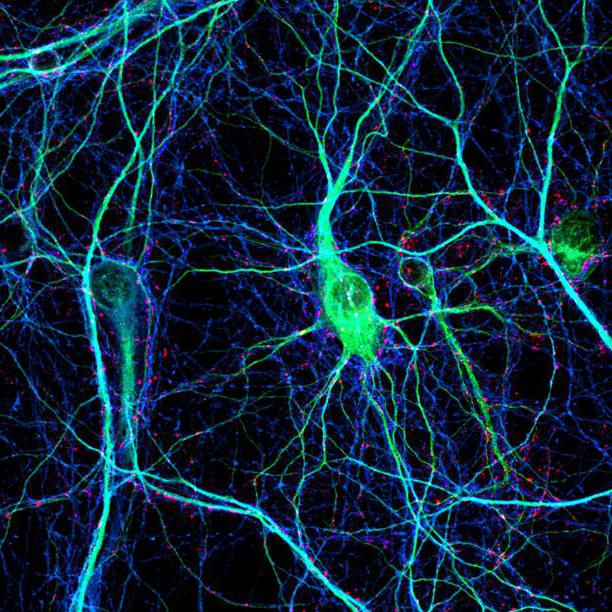

Нейроны очень

разнообразны по форме, величине,

количеству и способу отхождения от тела

отростков, химическому строению (имеется

в виду, в первую очередь, синтез тех или

иных нейромедиаторов) и т.д. (рис. 9). Тела

самых крупных нейронов достигают в

диаметре 100 — 120 мкм (гигантские пирамиды

Беца в коре больших полушарий), самых

мелких — 4-5 мкм (зернистые клетки коры

мозжечка). Приведем основные способы

классификации нервных клеток.

Рис.

9.

Различные типы нейронов:

А

—

псевдоуниполярный

нейрон спинномозгового ганглия;

Б

—

биполярный

нейрон сетчатки; В —

мотонейрон

спинного мозга;

Г

—

пирамидная

клетка коры больших полушарий (видно,

что дендриты покрыты

шипиками); Д —

клетка

Пуркинье мозжечка; I

—

тело

клетки;

2

—

дендрит;

3 —

аксон;

4 —

коллатерали

аксона

-

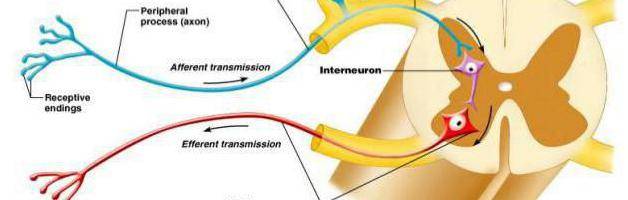

Функционально

нейроны подразделяются на чувствительные

(сенсорные), вставочные (переключательные,

интернейроны)

и исполнительные (двигательные или

мотонейроны и

др.). Сенсорные

нейроны —

это нервные клетки, воспринимающие

раздражения из внешней или внутренней

среды организма.

Интернейроны

(вставочные

нейроны) обеспечивают связь

между чувствительными и исполнительными

нейронами рефлекторных дугах. Общее

направление эволюции нервной системы

связано с увеличением числа интернейронов.

Из более

чем ста миллиардов нейронов человека

более 70% составляют

вставочные нейроны.

Исполнительные

нейроны,

управляющие сокращениями поперечно —

полосатых мышечных волокон, называют

двигательными

(мотонейронами). Они

образуют нервно-мышечные синапсы.

Исполнительные нейроны, называемые

вегетативными, управляют

работой внутренних органов, включая

гладкомышечные волокна, железистые

клетки и др.

2. По количеству отростков

нейроны делятся на униполярные,

псевдоуниполярные, биполярные и

мультиполярные.Большинство

нейронов нервной системы (и почти все

нейроны в ЦНС) — это мультиполярные

нейроны (см.

рис. 9, В — Д), они имеют

один аксон и несколько дендритов.

Биполярные

нейроны (см.

рис. 9, Б) имеют один аксон и один дендрит

и характерны для

периферических отделов анализаторных

систем. Униполярных

нейронов, имеющих только один отросток,

у человека практически

нет. Из тела псевдоуниполярного

нейрона (см.

рис.9,

А) выходит один отросток, который

практически сразу делится

на две ветви. Одна из них выполняет

функцию дендрита, а

другая — аксона. Такие нейроны находятся

в чувствительных спинномозговых

и черепных ганглиях. Их дендрит

морфологически

(по строению) похож на аксон: он гораздо

длиннее аксона и часто имеет миелиновую

оболочку.

3. По форме тела и характеру

ветвления отростков выделяют звездчатые,

пирамидные, веретеновидные, корзинчатые,

зернистые

и др. нейроны.

-

По длине аксона нейроны делят

на клетки типа Гольджи I и типа Гольджи

II (эта классификация разработана

итальянским ученым К.

Гольджи). Клетки Гольджи I

имеют длинный

аксон, выходящий за пределы области, в

которой находится

тело нейрона. Это, например, пирамидные

клетки коры

больших полушарий. У клеток Гольджи II

короткий и, как

правило, очень разветвленный аксон, не

выходящий за пределы

области, в которой находится тело

нейрона. Примером

таких нейронов могут быть корзинчатые

клетки коры мозжечка. -

Каждый нейрон синтезирует

только один основной нейромедиатор.

Для того чтобы определить нервную

клетку с этой

точки зрения к названию медиатора

добавляют окончание

«-ергический». Например, ацетилхолинергический

нейрон образует ацетилхолин,

глицинергический — глицин и т.д.

Соседние файлы в предмете Анатомия и физиология

- #

01.06.201515.58 Mб544ОТ НЕЙРОНА К МОЗГУ.doc

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание

- Главное отличие — Аксон против Дендрита

- Что такое аксон

- Что такое дендрит

- Сходства между аксоном и дендритом

- Разница между аксоном и дендритом

Главное отличие — Аксон против Дендрита

Аксон и дендрит являются двумя компонентами нервных клеток. Нервные клетки являются структурными и функциональными единицами нервной системы животных. Они передают нервные импульсы в мозг, спинной мозг и тело, чтобы координировать функции организма. Аксон — это длинное коническое удлинение клеточного тела нервной клетки. У каждой нервной клетки есть аксон. Короткие структуры, которые простираются от тела клетки, называются дендритами.Одна нервная клетка имеет много дендритов. главное отличие между аксоном и дендритом является то, что аксон переносит нервные импульсы от тела клетки, тогда как дендриты переносят нервные импульсы от синапсов к телу клетки.

Ключевые области покрыты

1. Что такое аксон

— определение, характеристики, функции

2. Что такое дендрит

— определение, характеристики, функции

3. Каковы сходства между аксоном и дендритом

— Краткое описание общих черт

4. В чем разница между аксоном и дендритом

— Сравнение основных различий

Ключевые слова: аксон, аксонный бугорок, клеточное тело, дендриты, миелин, миелиновые нервные волокна, нервные клетки, немиелинизированные нервные волокна

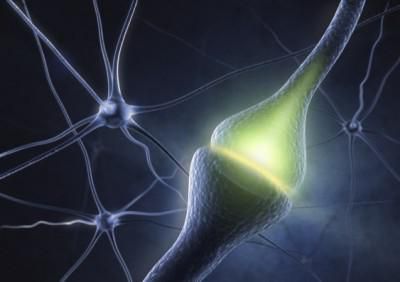

Что такое аксон

Аксон — одиночная, длинная проекция нервной клетки. Аксоны уносят нервные импульсы от тела клетки. Мембрана, которая покрывает аксон, называется аксолеммой. Аксоплазма — это цитоплазма аксона. Аксоны разветвлены на своих терминальных концах. Кончики разветвленных концов образованы телодендрией. Терминалы аксона — это раздутые концы телодендрии. Терминалы аксона образуют синаптическую связь с дендроном другого нейрона или с эффекторным органом. Мембрана аксонного терминала связана с мембраной клетки-мишени. Везикулы, которые содержат нейротрансмиттеры, присутствуют в терминалах аксонов для передачи нервных импульсов посредством химических сигналов через синаптическую щель. Аксонный бугорок является начальным сегментом аксона. Это инициирует потенциал действия. Поперечное сечение аксона показано в Рисунок 1.

Рисунок 1: Поперечное сечение аксона

1 — аксон, 2 — ядро клетки Шванна, 3 — клетка Шванна, 4 — миелиновая оболочка

Два типа аксонов — миелинизированные аксоны и немиелинизированные аксоны. Миелиновая оболочка образует изоляцию на аксоне, чтобы увеличить скорость передачи нервных импульсов через аксон. Этот тип передачи нервных импульсов называется солевой проводимостью. Клетки Шванна секретируют миелин на аксонах периферической нервной системы. Олигодендроциты выделяют миелин на аксонах центральной нервной системы. Миелинизированные аксоны белого цвета. Пробелы в миелиновой оболочке называются узлами Ранвье. Белое вещество головного и спинного мозга состоит из миелинизированных аксонов.

Что такое дендрит

Дендрит — это коротко-разветвленное расширение, которое переносит нервные импульсы в тело клетки из синапсов. Многие дендриты распространяются из одноклеточного тела нервной клетки. Дендриты являются сильно разветвленными структурами. Эта сильно разветвленная природа увеличивает площадь поверхности, которая может принимать сигналы от синапсов. Дендриты и аксоны нервных клеток показаны в фигура 2.

Рисунок 2: Дендриты и Аксоны

Дендриты имеют сужающиеся концы. Поскольку дендриты представляют собой короткие проекции, они не миелинизируются.

Сходства между аксоном и дендритом

- И аксон, и дендрит являются проекциями клеточного тела нервной клетки.

- И аксон, и дендрит передают нервные импульсы.

- И аксон, и дендрит являются разветвленными структурами.

- И аксон, и дендрит содержат нейрофибриллы.

Разница между аксоном и дендритом

Определение

Axon: Аксон — это длинная нитевидная часть нервной клетки, которая проводит нервные импульсы от тела клетки.

Dendrite: Дендрит — это короткое разветвленное расширение нервной клетки, которое передает нервные импульсы в тело клетки из синапсов.

Число

Axon: Нервная клетка имеет только один аксон.

Dendrite: нервная клетка имеет много дендритов.

происхождения

Axon: Аксон возникает из конической проекции, называемой аксон бугорком.

Dendrite: Дендриты возникают непосредственно из нервной клетки.

длина

Axon: Аксоны очень длинные (несколько метров).

Dendrite: Дендриты очень короткие (около 1,5 мм).

Диаметр

Axon: Аксоны имеют одинаковый диаметр.

Dendrite: Дендриты имеют сужающиеся концы; поэтому диаметр постоянно уменьшается.

разветвление

Axon: Аксоны разветвлены на своих концах.

Dendrite: Дендриты все время разветвляются.

Синаптические ручки

Axon: Концы конечных ветвей аксона увеличены, чтобы сформировать синаптические ручки.

Dendrite: На кончиках ветвей дендритов не встречаются синаптические ручки.

Пузырьки

Axon: Синаптические ручки аксонов содержат везикулы с нейротрансмиттерами.

Dendrite: Дендриты не имеют пузырьков, которые содержат нейротрансмиттеры.

Гранулы Ниссля

Axon: Аксоны не содержат гранул Ниссля.

Dendrite: Дендриты содержат гранулы Ниссля.

Миелиновый / Non-миелинизированный

Axon: Аксоны могут быть миелинизированными или немиелинизированными.

Dendrite: Дендриты немиелинизированы.

Направление передачи

Axon: Аксоны уносят нервные импульсы от тела клетки.

Dendrite: Дендриты несут нервные импульсы к телу клетки.

Афферентные / Эфферентная

Axon: Аксоны образуют эфферентный компонент нервного импульса.

Dendrite: Дендриты образуют афферентный компонент нервного импульса.

Заключение

Аксон и дендрит — это два типа проекций нервной клетки. И аксоны, и дендриты передают нервные импульсы. Аксон длиннее дендрита. Диаметр аксона является однородным, в то время как дендриты состоят из сужающихся концов. Некоторые аксоны миелинизированы, чтобы ускорить передачу нервных импульсов. Аксоны передают нервные импульсы от тела клетки, а дендриты передают нервные импульсы к телу клетки. Поэтому основным отличием аксона от дендрита является направление передачи нервных импульсов.

Ссылка:

1. «Аксон». Википедия, Фонд Викимедиа, 1 сентября 2017 г.,

Обновлено: 02.04.2023

Морфологические отличия дендритов от аксонов

1. У отдельного нейрона имеется несколько дендритов, аксон всегда один.

2. Дендриты всегда короче аксона. Если размеры дендритов не превышают 1,5-2 мм, то аксоны могут достигать 1м и более.

3. Дендриты плавно отходят от тела клетки и постепенно истончаются. Аксон, резко отходя от сомы нейрона, сохраняет постоянный диаметр на значительном протяжении.

4. Дендриты ветвятся обычно под острым углом, и ветви направлены от клетки. Аксоны отдают коллатерали чаще всего под прямым углом, ориентация коллатералей не связана непосредственно с положением клеточного тела.

5. Рисунок дендритического ветвления у клеток одного типа более постоянен, чем разветвления аксона этих клеток.

6. Дендриты зрелых нейронов бывают покрыты дендритическими шипиками, которые отсутствуют на соме и начальной части дендритных стволов. Аксоны не имеют шипиков.

7. Дендриты никогда не имеют мякотной оболочки. Аксоны часто окружены миелином.

8. Дендриты имеют более регулярную пространственную организацию микротрубочек, в аксонах в основном преобладают нейрофиламенты и микротрубочки расположены менее упорядочение

9. В дендритах, в особенности в их проксимальных участках, имеются эндоплазматический ретикулум и рибосомы, чего нет в аксонах.

10. Поверхность дендритов в большинстве случаев контактирует с синоптическими бляшками и имеет активные зоны с постсинаптической специализацией.

у аксонов короткие отростки и ветвятся сильнее, у дендритов — длинные, до 1м и менее разветвленные, они образуют нервы

Морфологические отличия дендритов от аксонов

1. У отдельного нейрона имеется несколько дендритов, аксон всегда один.

2. Дендриты всегда короче аксона. Если размеры дендритов не превышают 1,5-2 мм, то аксоны могут достигать 1м и более.

3. Дендриты плавно отходят от тела клетки и постепенно истончаются. Аксон, резко отходя от сомы нейрона, сохраняет постоянный диаметр на значительном протяжении.

4. Дендриты ветвятся обычно под острым углом, и ветви направлены от клетки. Аксоны отдают коллатерали чаще всего под прямым углом, ориентация коллатералей не связана непосредственно с положением клеточного тела.

5. Рисунок дендритического ветвления у клеток одного типа более постоянен, чем разветвления аксона этих клеток.

6. Дендриты зрелых нейронов бывают покрыты дендритическими шипиками, которые отсутствуют на соме и начальной части дендритных стволов. Аксоны не имеют шипиков.

7. Дендриты никогда не имеют мякотной оболочки. Аксоны часто окружены миелином.

8. Дендриты имеют более регулярную пространственную организацию микротрубочек, в аксонах в основном преобладают нейрофиламенты и микротрубочки расположены менее упорядочение

9. В дендритах, в особенности в их проксимальных участках, имеются эндоплазматический ретикулум и рибосомы, чего нет в аксонах.

10. Поверхность дендритов в большинстве случаев контактирует с синоптическими бляшками и имеет активные зоны с постсинаптической специализацией.

у аксонов короткие отростки и ветвятся сильнее, у дендритов — длинные, до 1м и менее разветвленные, они образуют нервы

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью . Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

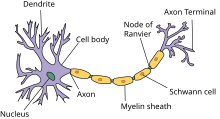

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

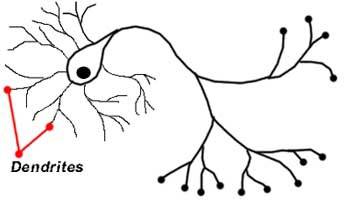

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

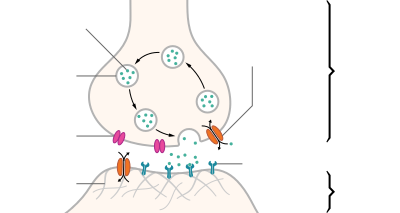

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

Чувствительные ( сенсорные ) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные ( моторные ) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Нервная система состоит из нейронов (специфических клеток, имеющих отростки) и нейроглии (она заполняет пространство между нервными клетками в ЦНС). Главное отличие между ними заключается в направлении передачи нервного импульса. Дендриты – это принимающие ответвления, по ним сигнал идет к телу нейрона. Передающие клетки – аксоны – проводят сигнал от сомы к принимающим. Это могут быть не только отростки нейрона, но и мышцы.

Виды нейронов

Нейроны бывают трех видов: чувствительные – воспринимающие сигнал из организма или внешней среды, моторные – передающие импульс к органам, и вставочные, которые соединяют между собой два других типа.

Нервные клетки могут отличаться по размеру, форме, ветвлению и количеству отростков, длине аксона. Результаты исследований показали, что ветвление дендритов больше и сложнее у организмов, стоящих выше на ступенях эволюции.

Отличия аксонов и дендритов

Какова же разница между ними? Рассмотрим.

- Дендрит нейрона короче передающего отростка.

- Аксон всего один, принимающих ответвлений может быть много.

- Дендриты сильно ветвятся, а передающие отростки начинают разделяться ближе к концу, образуя синапс.

- Дендриты истончаются по мере удаления от тела нейрона, толщина аксонов практически неизменна по всей длине.

- Аксоны покрыты миелиновой оболочкой, состоящей из липидных и белковых клеток. Она выполняет роль изолятора и защищает отросток.

Поскольку нервный сигнал передается в виде электрического импульса, клеткам необходима изоляция. Её функции выполняет миелиновая оболочка. Она имеет мельчайшие разрывы, способствующие более быстрой передаче сигнала. Дендриты – это безоболочечные отростки.

Синапс

Место, в котором происходит контакт между ответвлениями нейронов или между аксоном и принимающей клеткой (например, мышечной), называется синапсом. В нем может участвовать всего по одному ответвлению от каждой клетки, но чаще всего контакт происходит между несколькими отростками. Каждый вырост аксона может контактировать с отдельным дендритом.

Сигнал в синапсе может передаваться двумя способами:

- Электрическим. Это происходит только в случае, когда ширина синаптической щели не превышает 2 нм. Благодаря такому маленькому разрыву импульс проходит через него, не задерживаясь.

- Химическим. Аксоны и дендриты вступают в контакт благодаря разнице потенциалов в мембране передающего отростка. С одной ее стороны частицы имеют положительный заряд, с другой – отрицательный. Это обусловлено разной концентрацией ионов калия и натрия. Первые находятся внутри мембраны, вторые – снаружи.

При прохождении заряда увеличивается проницаемость мембраны, и натрий входит в аксон, а калий выходит из него, восстанавливая потенциал.

Сразу после контакта отросток становится невосприимчивым к сигналам, через 1 мс способен к передаче сильных импульсов, через 10 мс возвращается в исходное состояние.

Дендриты – это принимающая сторона, передающая импульс от аксона телу нервной клетки.

Функционирование нервной системы

Нормальное функционирование нервной системы зависит от передачи импульса и химических процессов в синапсе. Не менее важную роль играет создание нервных связей. Способность к обучению присутствует у людей именно благодаря возможности организма формировать новые соединения между нейронами.

Любое новое действие на стадии изучения требует постоянного контроля со стороны мозга. По мере его освоения образуются новые нейронные связи, со временем действие начинает выполняться автоматически (например, умение ходить).

Дендриты – это передающие волокна, составляющие примерно треть всей нервной ткани организма. Благодаря их взаимодействию с аксонами люди имеют возможность обучаться.

Читайте также:

- Отчет резервиста о выполнении индивидуального плана в доу

- Кто такой машинист кратко

- 5 школа саяногорск педагогический состав

- Краткосрочный план урока по русскому языку по обновленной программе 8 класс

- Игровая деятельность на музыкальных занятиях в доу

Дендрит, аксон и синапс, строение нервной клетки

Клеточная мембрана

Этот элемент обеспечивает функцию барьера, отделяя внутреннюю среду от находящейся снаружи нейроглии. Тончайшая пленка состоит из двух слоев белковых молекул и находящихся между ними фосфолипидов. Строение мембраны нейрона предполагает наличие в ее структуре специфических рецепторов, отвечающих за узнавание раздражителей. Они обладают выборочной чувствительностью и при необходимости «включаются» при наличии контрагента. Связь внутренней и наружной сред происходит через канальцы, пропускающие ионы кальция или калия. При этом они открываются или закрываются под действием белковых рецепторов.

Благодаря мембране клетка имеет свой потенциал. При передаче его по цепочке происходит иннервация возбудимой ткани. Контакт мембран соседствующих нейронов происходит в синапсах. Поддержание постоянства внутренней среды – это важная составляющая жизнедеятельности любой клетки. И мембрана тонко регулирует концентрацию в цитоплазме молекул и заряженных ионов. При этом происходит транспорт их в необходимых количествах для протекания реакций метаболизма на оптимальном уровне.

Классификация

Структурная классификация

На основании числа и расположения дендритов и аксона нейроны делятся на безаксонные, униполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны, биполярные нейроны и мультиполярные (много дендритных стволов, обычно эфферентные) нейроны.

Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи. Функциональное назначение безаксонных нейронов слабо изучено.

Униполярные нейроны — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге. Многие морфологи считают, что униполярные нейроны в теле человека и высших позвоночных не встречаются.

Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях.

Мультиполярные нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе.

Псевдоуниполярные нейроны — являются уникальными в своём роде. От тела отходит один отросток, который сразу же Т-образно делится. Весь этот единый тракт покрыт миелиновой оболочкой и структурно представляет собой аксон, хотя по одной из ветвей возбуждение идёт не от, а к телу нейрона. Структурно дендритами являются разветвления на конце этого (периферического) отростка. Триггерной зоной является начало этого разветвления (то есть находится вне тела клетки). Такие нейроны встречаются в спинальных ганглиях.

Функциональная классификация

По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны).

Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный, рецепторный или центростремительный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.

Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный, моторный или центробежный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние — не ультиматные.

Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными.

Секреторные нейроны — нейроны, секретирующие высокоактивные вещества (нейрогормоны). У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается аксовазальными синапсами.

Морфологическая классификация

Морфологическое строение нейронов многообразно. При классификации нейронов применяют несколько принципов:

- учитывают размеры и форму тела нейрона;

- количество и характер ветвления отростков;

- длину аксона и наличие специализированных оболочек.

По форме клетки, нейроны могут быть сферическими, зернистыми, звездчатыми, пирамидными, грушевидными, веретеновидными, неправильными и т. д. Размер тела нейрона варьирует от 5 мкм у малых зернистых клеток до 120—150 мкм у гигантских пирамидных нейронов.

По количеству отростков выделяют следующие морфологические типы нейронов:

- униполярные (с одним отростком) нейроциты, присутствующие, например, в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге;

- псевдоуниполярные клетки, сгруппированные вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях;

- биполярные нейроны (имеют один аксон и один дендрит), расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях;

- мультиполярные нейроны (имеют один аксон и несколько дендритов), преобладающие в ЦНС.

Строение нейронов

Схема нейрона

Тело клетки

Тело нервной клетки состоит из протоплазмы (цитоплазмы и ядра), ограниченной снаружи мембраной из липидного бислоя. Липиды состоят из гидрофильных головок и гидрофобных хвостов. Липиды располагаются гидрофобными хвостами друг к другу, образуя гидрофобный слой. Этот слой пропускает только жирорастворимые вещества (напр. кислород и углекислый газ). На мембране находятся белки: в форме глобул на поверхности, на которых можно наблюдать наросты полисахаридов (гликокаликс), благодаря которым клетка воспринимает внешнее раздражение, и интегральные белки, пронизывающие мембрану насквозь, в которых находятся ионные каналы.

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм. Тело содержит ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый ЭПР с активными рибосомами, аппарат Гольджи), а также из отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и аксон. Нейрон имеет развитый цитоскелет, который проникает в его отростки. Цитоскелет поддерживает форму клетки, его нити служат «рельсами» для транспорта органелл и упакованных в мембранные пузырьки веществ (например, нейромедиаторов). Цитоскелет нейрона состоит из фибрилл разного диаметра: Микротрубочки (Д = 20—30 нм) — состоят из белка тубулина и тянутся от нейрона по аксону, вплоть до нервных окончаний. Нейрофиламенты (Д = 10 нм) — вместе с микротрубочками обеспечивают внутриклеточный транспорт веществ. Микрофиламенты (Д = 5 нм) — состоят из белков актина и миозина, особенно выражены в растущих нервных отростках и в нейроглии.(Нейроглия, или просто глия (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей), — совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Составляет около 40 % объёма ЦНС. Количество глиальных клеток в мозге примерно равно количеству нейронов).

В теле нейрона выявляется развитый синтетический аппарат, гранулярная эндоплазматическая сеть нейрона окрашивается базофильно и известна под названием «тигроид». Тигроид проникает в начальные отделы дендритов, но располагается на заметном расстоянии от начала аксона, что служит гистологическим признаком аксона. Нейроны различаются по форме, числу отростков и функциям. В зависимости от функции выделяют чувствительные, эффекторные (двигательные, секреторные) и вставочные. Чувствительные нейроны воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в мозг. Эффекторные (от лат. effectus — действие) — вырабатывают и посылают команды к рабочим органам. Вставочные — осуществляют связь между чувствительными и двигательными нейронами, участвуют в обработке информации и выработке команд.

Различается антероградный (от тела) и ретроградный (к телу) аксонный транспорт.

Дендриты и аксон

Основные статьи: Дендрит и Аксон

Схема строения нейрона

Аксон — длинный отросток нейрона. Приспособлен для проведения возбуждения и информации от тела нейрона к нейрону или от нейрона к исполнительному органу.

Дендриты — короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона, служащие главным местом для образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов), и которые передают возбуждение к телу нейрона. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами.

Дендриты делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии.

Дендриты не имеют миелиновой оболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.

Синапс

Основная статья: Синапс

Си́напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Одни синапсы вызывают деполяризацию нейрона и являются возбуждающими, другие — гиперполяризацию и являются тормозными. Обычно для возбуждения нейрона необходимо раздражение от нескольких возбуждающих синапсов.

Термин был введён английским физиологом Чарльзом Шеррингтоном в 1897 г.

Литература

- Поляков Г. И., О принципах нейронной организации мозга, М: МГУ, 1965

- Косицын Н. С. Микроструктура дендритов и аксодендритических связей в центральной нервной системе. М.: Наука, 1976, 197 с.

- Немечек С. и др. Введение в нейробиологию, Avicennum: Прага, 1978, 400 c.

- Мозг (сборник статей: Д. Хьюбел, Ч. Стивенс, Э. Кэндел и дp. — выпуск журнала Scientific American (сентябрь 1979)). М. :Миp, 1980

- Савельева-Новосёлова Н. А., Савельев А. В. Устройство для моделирования нейрона. А. с. № 1436720, 1988

- Савельев А. В. Источники вариаций динамических свойств нервной системы на синаптическом уровне // журнал “Искусственный интеллект”, НАН Украины. — Донецк, Украина, 2006. — № 4. — С. 323—338.

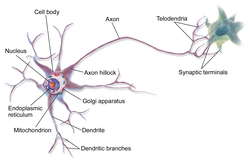

Строение нейрона

На рисунке приведено строение нейрона. Он состоит из основного тела и ядра. От клеточного тела идет ответвление многочисленных волокон, которые именуются дендритами.

Мощные и длинные дендриты называются аксонами, которые в действительности намного длиннее, чем на картинке. Их протяженность варьируется от нескольких миллиметров до более метра.

Аксоны играют ведущую роль в передаче информации между нейронами и обеспечивают работу всей нервной системы.

Место соединения дендрита (аксона) с другим нейроном называется синапсом. Дендриты при наличии раздражителей могут разрастись настолько сильно, что станут улавливать импульсы от других клеток, что приводит к образованию новых синаптических связей.

Синаптические связи играют существенную роль в формировании личности человека. Так, личность с устоявшимся позитивным опытом будет смотреть на жизнь с любовью и надеждой, человек, у которого нейронные связи с негативным зарядом, станет со временем пессимистом.

Волокна

Вокруг нервных отростков независимо располагаются глиальные оболочки. В комплексе они формируют нервные волокна. Ответвления в них называются осевыми цилиндрами. Существуют безмиелиновые и миелиновые волокна. Они отличаются по строению глиальной оболочки. Безмиелиновые волокна имеют достаточно простое устройство. Подходящий к глиальной клетке осевой цилиндр прогибает ее цитолемму. Цитоплазма смыкается над ним и формирует мезаксон — двойную складку. Одна глиальная клетка может содержать несколько осевых цилиндров. Это «кабельные» волокна. Их ответвления могут переходить в расположенные по соседству глиальные клетки. Импульс проходит со скоростью 1-5 м/с. Волокна данного типа обнаруживаются в ходе эмбриогенеза и в постганглионарных участках вегетативной системы. Миелиновые сегменты толстые. Они расположены в соматической системе, иннервирующей мускулатуру скелета. Леммоциты (глиальные клетки) проходят последовательно, цепью. Они формируют тяж. В центре проходит осевой цилиндр. В глиальной оболочке присутствуют:

- Внутренний слой нервных клеток (миелиновый). Он считается основным. На некоторых участках между слоями цитолеммы присутствуют расширения, образующие миелиновые насечки.

- Периферический слой. В нем присутствуют органеллы и ядро – нейрилемма.

- Толстая базальная мембрана.

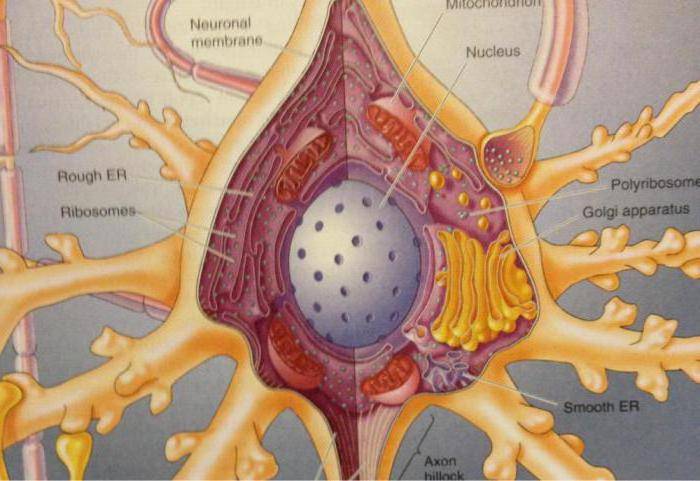

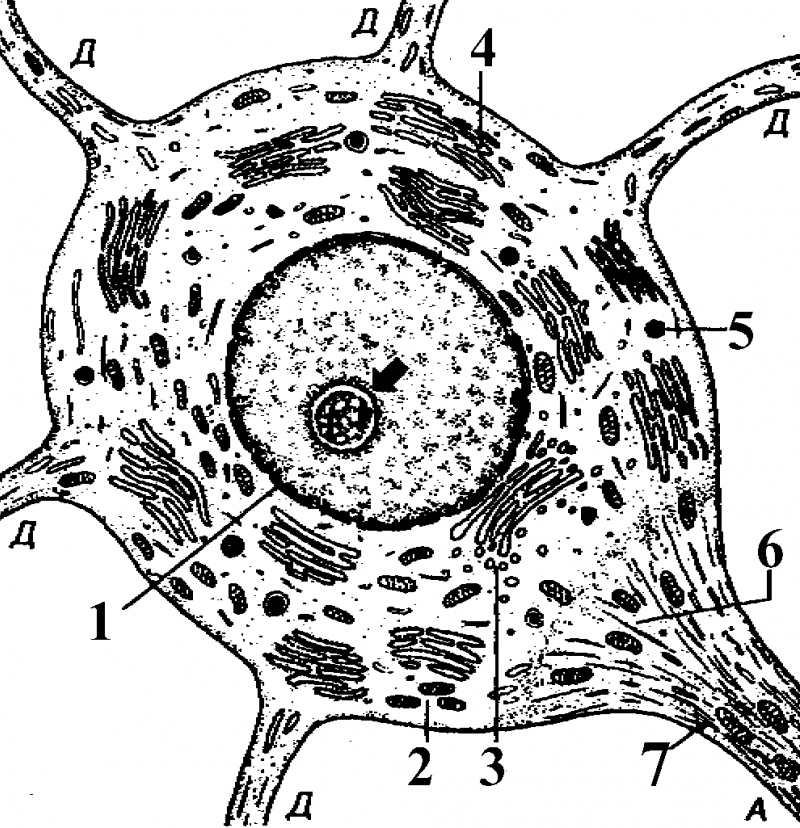

Внутреннее строение нейронов

Ядро нейрона

обычно крупное, округлое, с мелкодисперсным

хроматином, 1-3 крупными ядрышками. Это

отражает высокую интенсивность

процессов транскрипции в ядре нейрона.

Клеточная оболочка

нейрона способна генерировать и проводить

электрические импульсы. Это достигается

изменением локальной проницаемости

её ионных каналов для Na+ и К+, изменением

электрического потенциала и быстрым

перемещением его по цитолемме (волна

деполяризации, нервный импульс).

В цитоплазме нейронов

хорошо развиты все органоиды общего

назначения. Митохондрии

многочисленны и обеспечивают высокие

энергетические потребности нейрона,

связанные со значительной активностью

синтетических процессов, проведением

нервных импульсов, работой ионных

насосов. Они характеризуются быстрым

изнашиванием и обновлением (рис 8-3).

Комплекс

Гольджи очень

хорошо развит. Не случайно эта органелла

впервые была описана и демонстрируется

в курсе цитологии именно в нейронах.

При световой микроскопии он выявляется

в виде колечек, нитей, зёрнышек,

расположенных вокруг ядра (диктиосомы).

Многочисленные лизосомы

обеспечивают постоянное интенсивное

разрушение изнашиваемых компонентов

цитоплазмы нейрона (аутофагия).

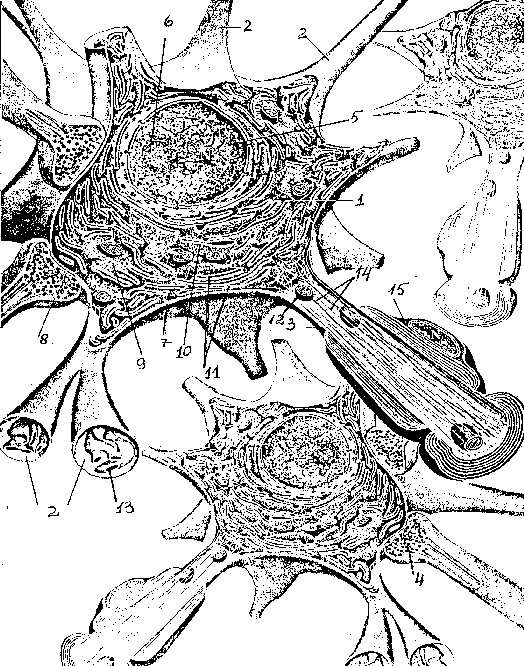

Р

8-3. Ультрастуктурная организация

тела нейрона.

Д. Дендриты. А.

Аксон.

1. Ядро (ядрышко

показано стрелкой).

2. Митохондрии.

3. Комплекс

Гольджи.

4. Хроматофильная

субстанция (участки гранулярной

цитоплазмотической сети).

5. Лизосомы.

6. Аксонный

холмик.

7. Нейротрубочки,

нейрофиламенты.

(По В. Л. Быкову).

Для нормального

функционирования и обновления структур

нейрона в них должен быть хорошо развит

белоксинтезирующий аппарат (рис.

8-3). Гранулярная

цитоплазматическая сеть

в цитоплазме нейронов образует скопления,

которые хорошо окрашиваются основными

красителями и видны при световой

микроскопии в виде глыбок хроматофильного

вещества

(базофильное, или тигровое вещество,

субстанция Ниссля). Термин субстанция

Ниссля

сохранился в честь учёного Франца

Ниссля, впервые ее описавшего. Глыбки

хроматофильного вещества расположены

в перикарионах нейронов и дендритах,

но никогда не встречаются в аксонах,

где белоксинтезирующий аппарат развит

слабо (рис. 8-3). При длительном раздражении

или повреждении нейрона эти скопления

гранулярной цитоплазматической сети

распадаются на отдельные элементы, что

на светооптическом уровне проявляется

исчезновением субстанции Ниссля

(хроматолиз,

тигролиз).

Цитоскелет

нейронов хорошо развит, образует

трёхмерную сеть, представленную

нейрофиламентами (толщиной 6-10 нм) и

нейротрубочками (диаметром 20-30 нм).

Нейрофиламенты и нейротрубочки

связаны друг с другом поперечными

мостиками, при фиксации они склеиваются

в пучки толщиной 0,5-0,3 мкм, которые

окрашиваются солями серебра.На

светооптическом уровне они описаны под

названием нейрофибрилл.

Они образуют

сеть в перикарионах нейроцитов, а в

отростках лежат параллельно (рис. 8-2).

Цитоскелет поддерживает форму клеток,

а также обеспечивает транспортную

функцию – участвует в транспорте веществ

из перикариона в отростки (аксональный

транспорт).

Включения

в цитоплазме нейрона представлены

липидными каплями, гранулами

липофусцина

– «пигмента

старения» – жёлто-бурого цвета

липопротеидной природы. Они представляют

собой остаточные тельца (телолизосомы)

с продуктами непереваренных структур

нейрона. По-видимому, липофусцин

может накапливаться и в молодом возрасте,

при интенсивном функционировании и

повреждении нейронов. Кроме того, в

цитоплазме нейронов черной субстанции

и голубого пятна ствола мозга имеются

пигментные включения меланина.

Во многих нейронах головного мозга

встречаются включения гликогена.

Нейроны не способны к делению, и с

возрастом их число постепенно уменьшается

вследствие естественной гибели. При

дегенеративных заболеваниях (болезнь

Альцгеймера, Гентингтона, паркинсонизм)

интенсивность апоптоза возрастает и

количество нейронов в определённых

участках нервной системы резко

уменьшается.

Нервные клетки

Чтобы обеспечивать множественные связи, нейрон имеет особое строение. Кроме тела, в котором сосредоточены главные органеллы, присутствуют отростки. Часть их короткие (дендриты), обычно их несколько, другой (аксон) – он один, и его длина в отдельных структурах может достигать 1 метра.

Строение нервной клетки нейрона имеет такой вид, чтобы обеспечивать наилучший взаимообмен информацией. Дендриты сильно ветвятся (как крона дерева). Своими окончаниями они взаимодействуют с отростками других клеток. Место их стыка называют синапсом. Там происходит прием-передача импульса. Его направление: рецептор – дендрит – тело клетки (сома) – аксон – реагирующий орган или ткань.

Внутреннее строение нейрона по составу органелл сходно с другими структурными единицами тканей. В нем присутствует ядро и цитоплазма, ограниченная мембраной. Внутри располагаются митохондрии и рибосомы, микротрубочки, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи.

Синапсы

С их помощью клетки нервной системы соединяются между собой. Существуют разные синапсы: аксо-соматические, -дендритические, -аксональные (главным образом тормозного типа). Также выделяют электрические и химические (первые выявляются достаточно редко в организме). В синапсах различают пост- и пресинаптическую части. Первая содержит мембрану, в которой присутствуют высокоспецифичные протеиновые (белковые) рецепторы. Они реагируют только на определенные медиаторы. Между пре- и постсинаптической частями расположена щель. Нервный импульс достигает первой и активирует особые пузырьки. Они переходят к пресинаптической мембране и попадают в щель. Оттуда они влияют на рецептор постсинаптической пленки. Это провоцирует ее деполяризацию, передающуюся, в свою очередь, посредством центрального отростка следующей нервной клетки. В химическом синапсе передача информации осуществляется только по одному направлению.

Развитие

Закладка нервной ткани происходит на третьей неделе эмбрионального периода. В это время формируется пластинка. Из нее развиваются:

- Олигодендроциты.

- Астроциты.

- Эпендимоциты.

- Макроглия.

В ходе дальнейшего эмбриогенеза нервная пластинка превращается в трубку. Во внутреннем слое ее стенки располагаются стволовые вентрикулярные элементы. Они пролиферируют и отходят кнаружи. В этой области часть клеток продолжает делиться. В результате они разделяются на спонгиобласты (компоненты микроглии), глиобласты и нейробласты. Из последних формируются нервные клетки. В стенке трубки выделяется 3 слоя:

- Внутренний (эпендимный).

- Средний (плащевой).

- Внешний (краевой) – представлен белым мозговым веществом.

На 20-24 неделе в краниальном сегменте трубки начинается образование пузырей, которые являются источником формирования головного мозга. Оставшиеся отделы служат для развития спинного мозга. От краев нервного желоба отходят клетки, участвующие в образовании гребня. Он располагается между эктодермой и трубкой. Из этих же клеток формируются ганглиозные пластинки, служащие основой для миелоцитов (пигментных кожных элементов), периферических нервных узлов, меланоцитов покрова, компонентов APUD-системы.

Классификация

Нейроны разделяют на виды в зависимости от типа медиатора (посредника проводящего импульса) выделяемого на окончаниях аксона. Это может быть холин, адреналин и пр. От места расположения в отделах ЦНС они могут относиться к соматическим нейронам или к вегетативным. Различают воспринимающие клетки (афферентные) и передающие обратные сигналы (эфферентные) в ответ на раздражение. Между ними могут находиться итернейроны, отвечающие за обмен информацией внутри ЦНС. По типу ответной реакции клетки могут тормозить возбуждение или, наоборот, повышать его.

По состоянию их готовности различают: «молчащие», которые начинают действовать (передают импульс) только при наличии определенного вида раздражения, и фоновые, что постоянно осуществляют мониторинг (непрерывная генерация сигналов). В зависимости от типа воспринимаемой от сенсоров информации меняется и строение нейрона. В этой связи их классифицируют на бимодальные, с относительно простым ответом на раздражение (два взаимосвязанных вида ощущения: укол и — как результат — боль, и полимодальные. Это более сложная структура – полимодальные нейроны (специфическая и неоднозначная реакция).

Что такое нейрон нейронные связи

В переводе с греческого нейрон, или как его еще называют неврон, означает «волокно», «нерв». Нейрон – это специфическая структура в нашем организме, которая отвечает за передачу внутри него любой информации, в быту называемая нервной клеткой.

Нейроны работают при помощи электрических сигналов и способствуют обработке мозгом поступающей информации для дальнейшей координации производимых телом действий.

Эти клетки являются составляющей частью нервной системы человека, предназначение которой состоит в том, чтобы собрать все сигналы, поступающие из вне или от собственного организма и принять решение о необходимости того или иного действия. Именно нейроны помогают справиться с такой задачей.

Каждый из нейронов имеет связь с огромным количеством таких же клеток, создаётся своеобразная «паутина», которая называется нейронной сетью. Посредством данной связи в организме передаются электрические и химические импульсы, приводящие всю нервную систему в состояние покоя либо, наоборот, возбуждения.

К примеру, человек столкнулся с неким значимым событием. Возникает электрохимический толчок (импульс) нейронов, приводящий к возбуждению неровной системы. У человека начинает чаще биться сердце, потеют руки или возникают другие физиологические реакции.

Мы рождаемся с заданным количеством нейронов, но связи между ними еще не сформированы. Нейронная сеть строится постепенно в результате поступающих из вне импульсов. Новые толчки формируют новые нейронные пути, именно по ним в течение жизни побежит аналогичная информация. Мозг воспринимает индивидуальный опыт каждого человека и реагирует на него. К примеру, ребенок, схватился за горячий утюг и отдернул руку. Так у него появилась новая нейронная связь.

Стабильная нейронная сеть выстраивается у ребенка уже к двум годам. Удивительно, но уже с этого возраста те клетки, которые не используются, начинают ослабевать. Но это никак не мешает развитию интеллекта. Наоборот, ребенок познает мир через уже устоявшиеся нейронные связи, а не анализирует бесцельно все вокруг.

Даже у такого малыша есть практический опыт, позволяющий отсекать ненужные действия и стремиться к полезным. Поэтому, например, так сложно отучить ребенка от груди — у него сформировалась крепкая нейронная связь между приложением к материнскому молоку и удовольствию, безопасности, спокойствию.

Познание нового опыта на протяжении всей жизни приводит к отмиранию ненужных нейронных связей и формированию новых и полезных. Этот процесс оптимизирует головной мозг наиболее эффективным для нас образом. Например, люди, проживающие в жарких странах, учатся жить в определенном климате, а северянам нужен совсем другой опыт для выживания.

Составляющие

Глиоцитов в системе в 5-10 раз больше, чем нервных клеток. Они выполняют разные функции: опорную, защитную, трофическую, стромальную, выделительную, всасывающую. Кроме этого, глиоциты обладают способностью к пролиферации. Эпендимоциты отличаются призматической формой. Они составляют первый слой, выстилают мозговые полости и центральный спинномозговой отдел. Клетки участвуют в продуцировании спинномозговой жидкости и обладают способностью всасывать ее. Базальная часть эпендимоцитов имеет коническую усеченную форму. Она переходит в длинный тонкий отросток, пронизывающий мозговое вещество. На его поверхности он формирует глиальную отграничительную мембрану. Астроциты представлены многоотросчатыми клетками. Они бывают:

- Протоплазматическими. Они расположены в сером мозговом веществе. Эти элементы отличаются наличием многочисленных коротких разветвлений, широких окончаний. Часть последних окружает кровеносные капиллярные сосуды, участвует в формировании гематоэнцефалического барьера. Другие отростки направлены к нейронным телам и по ним осуществляется перенос питательных веществ из крови. Они также обеспечивают защиту и изолируют синапсы.

- Волокнистыми (фиброзными). Эти клетки находятся в белом веществе. Их окончания слабоветвящиеся, длинные и тонкие. На концах у них присутствуют разветвления и формируются отграничительные мембраны.

Олиодендроциты представляют собой мелкие элементы с отходящими короткими хвостами, расположенными вокруг нейронов и их окончаний. Они формируют глиальную оболочку. Посредством нее передаются импульсы. На периферии эти клетки называют мантийными (леммоцитами). Микроглия является частью макрофагальной системы. Она представлена в виде мелких подвижных клеток с малоразветвленными короткими отростками. В элементах содержится светлое ядро. Они могут формироваться из кровяных моноцитов. Микроглия восстанавливает строение нервной клетки, подвергшейся повреждениям.

Нейроглия

Невроны не способны делиться, потому и появилось утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются. Именно поэтому их следует оберегать с особой тщательностью. С основной функцией «няни» справляется нейроглия. Она находится между нервными волокнами.

Эти мелкие клетки отделяют нейроны друг от друга, удерживают их на своем месте. У них длинный список функций. Благодаря нейроглии сохраняется постоянная система установленных связей, обеспечивается расположение, питание и восстановление нейронов, выделяются отдельные медиаторы, фагоцитируется генетически чужое.

Таким образом, нейроглия выполняет ряд функций:

- опорную;

- разграничительную;

- регенераторную;

- трофическую;

- секреторную;

- защитную и т.д.

В ЦНС нейроны составляют серое вещество, а за границами мозга они скапливаются в специальные соединения, узлы – ганглии. Дендриты и аксоны создают белое вещество. На периферии именно благодаря этим отросткам строятся волокна, из которых и состоят нервы.

Строение нейрона

Плазматическая

мембранаокружает нервную клетку.

Она состоит из белковых и липидных

компонентов, находящихся в

жидкокристаллическом состоянии(модель

мозаичной мембраны): двуслойность

мембраны создается липидами, образующими

матрикс, в котрый частично или полностью

погружены белковые комплексы.

Плазматическая мембрана регулирует

обмен веществ между клеткой и ее средой,

а также служит структурной основой

электрической активности.

Ядроотделено

от цитоплазмы двумя мембранами, одна

из которых примыкает к ядру, а другая к

цитоплазме. Обе они местами сходятся,

образуя поры в ядерной оболочке, служащие

для транспорта веществ между ядром и

цитоплазмой. Ядро контролирует

дифференцировку нейрона в его конечную

форму, которая может быть очень сложной

и определяет характер межклеточных

связей. В ядре нейрона обычно находится

ядрышко.

Рис. 1. Строение

нейрона (с изменениями по ):

1 — тело (сома), 2 —

дендрит, 3 — аксон, 4 — аксонная терминаль,

5 — ядро,

6 — ядрышко, 7 —

плазматическая мембрана, 8 — синапс, 9 —

рибосомы,

10 — шероховатый

(гранулярный) эндоплазматический

ретикулум,

11 — субстанция

Ниссля, 12 — митохондрии, 13 — агранулярный

эндоплазматический ретикулум, 14 —

микротрубочки и нейрофиламенты,

15

— миелиновая оболочка, образованная

шванновской клеткой

Рибосомы производят

элементы молекулярного аппарата для

большей части клеточных функций:

ферменты, белки-переносчики, рецепторы,

трансдукторы, сократительные и опорные

элементы, белки мембран. Часть рибосом

находится в цитоплазме в свободном

состоянии, другая часть прикрепляется

к обширной внутриклеточной мембранной

системе, являющейся продолжением

оболочки ядра и расходящейся по всей

соме в форме мембран, каналов, цистерн

и пузырьков (шероховатый эндоплазматический

ретикулум). В нейронах близ ядра

образуется характерное скопление

шероховатого эндоплазматического

ретикулума (субстанция Ниссля),

служащее местом интенсивного синтеза

белка.

Аппарат Гольджи

— система уплощенных мешочков, или

цистерн — имеет внутреннюю, формирующую,

сторону и наружную, выделяющую. От

последней отпочковываются пузырьки,

образующие секреторные гранулы. Функция

аппарата Гольджи в клетках состоит в

хранении, концентрировании и упаковке

секреторных белков. В нейронах он

представлен более мелкими скоплениями

цистерн и его функция менее ясна.

Лизосомы —заключенные в мембрану структуры,не

имеющие постоянной формы, — образуют

внутреннюю пищеварительную систему. У

взрослых особей в нейронах образуются

и накапливаютсялипофусциновые

гранулы, происходящие из лизосом. С

ними связывают процессы старения, а

также некоторые болезни.

Митохондрии

имеют гладкую наружную и складчатую

внутреннюю мембраны и являются местом

синтезааденозинтрифосфорной кислоты

(АТФ)— основного источника энергии

для клеточных процессов — в цикле

окисления глюкозы (у позвоночных).

Большинство нервных клеток лишено

способности запасать гликоген (полимер

глюкозы), что усиливает их зависимость

в отношении энергии от содержания в

крови кислорода и глюкозы.

Фибриллярные

структуры: микротрубочки(диаметр

20-30 нм),нейрофиламенты(10 нм) имикрофиламенты (5 нм). Микротрубочки

и нейрофиламенты участвуют во

внутриклеточном транспорте различных

веществ между телом клетки и отходящими

отростками. Микрофиламенты изобилуют

в растущих нервных отростках и,

по-видимому, управляют движениями

мембраны и текучестью подлежащей

цитоплазмы.

Синапс —функциональное соединение нейронов,

посредством которого происходит передача

электрических сигналов между клетками.Щелевой контактобеспечивает

электрический механизм связи между

нейронами(электрический синапс).

Рис. 2. Строение

синаптических контактов:

а

— щелевого контакта, б — химического

синапса (с изменениями по ):

1 — коннексон,

состоящий из 6 субъединиц, 2 — внеклеточное

пространство,

3 — синаптическая

везикула, 4 — пресинаптическая мембрана,

5 — синаптическая

щель, 6 —

постсинаптическая мембрана,7 — митохондрия,

8 — микротрубочка,

9

— нейрофиламенты

Химический синапсотличается ориентацией мембран в

направлении от нейрона к нейрону, что

проявляется в неодинаковой степени

уплотненности двух смежных мембран и

наличием группы небольших везикулвблизи синаптической щели. Такая

структура обеспечивает передачу сигнала

путем экзоцитоза медиатораиз

везикул.

Синапсы также

классифицируются в зависимости от того,

чем они образованы: аксо-соматические,

аксо-дендритные, аксо-аксонные и

дендро-дендритные.

Дендриты

Дендриты – древовидные расширения в начале нейронов, которые служат для увеличения площади поверхности клетки. У многих нейронов их большое количество (тем не менее, встречаются и такие, у которых есть только один дендрит). Эти крошечные выступы получают информацию от других нейронов и передают её в виде импульсов к телу нейрона (соме). Место контакта нервных клеток, через которое передаются импульсы – химическим или электрическим путём, – называется синапсом.

Характеристики дендритов:

- Большинство нейронов имеют много дендритов

- Тем не менее, некоторые нейроны могут иметь только один дендрит

- Короткие и сильно разветвленные

- Участвует в передаче информации в тело клетки

Сома

Сомой, или телом нейрона, называется место, где сигналы от дендритов аккумулируются и передаются дальше. Сома и ядро не играют активной роли в передаче нервных сигналов. Эти два образования служат скорее для поддержания жизнедеятельности нервной клетки и сохранения её работоспособности. Этой же цели служат митохондрии, которые обеспечивают клетки энергией, и аппарат Гольджи, который выводит продукты жизнедеятельности клеток за пределы клеточной мембраны.

Аксонный холмик

Аксонный холмик – участок сомы, от которого отходит аксон, – контролирует передачу нейроном импульсов. Именно тогда, когда общий уровень сигналов превышает пороговое значение холмика, он посылает импульс (известный, как потенциал действия) далее по аксону, к другой нервной клетке.

Аксон

Аксон – это удлиненный отросток нейрона, который отвечает за передачу сигнала от одной клетки к другой. Чем больше аксон, тем быстрее он передаёт информацию. Некоторые аксоны покрыты специальным веществом (миелином), который выступает в качестве изолятора. Аксоны, покрытые миелиновой оболочкой, способны передавать информацию намного быстрее.

Характеристики Аксона:

- У большинства нейронов имеется только один аксон

- Участвует в передаче информации от тела клетки

- Может или не может иметь миелиновую оболочку

Терминальные ветви

На конце Аксона расположены терминальные ветви – образования, которые отвечают за передачу сигналов к другим нейронам. В конце терминальных ветвей как раз и находятся синапсы. В них для передачи сигнала к другим нервным клеткам служат особые биологически активные химические вещества – нейромедиаторы.

Теги: мозг, нейрон, нервная система, строение

Есть что сказать? Оставть комментарий!:

Вывод

Физиология человека поражает своей слаженностью. Мозг стал величайшим творением эволюции. Если представлять организм в форме слаженной системы, то нейроны – это провода, по которым проходит сигнал от головного мозга и обратно. Их число огромно, они создают уникальную сеть в нашем организме. Ежесекундно по ней проходят тысячи сигналов. Это потрясающая система, которая позволяет не только функционировать организму, но и контактировать с окружающим миром.

Без невронов тело просто не сможет существовать, потому следует постоянно заботиться о состоянии своей нервной системы

Важно правильно питаться, избегать переутомления, стрессов, вовремя лечить заболевания

Что такое дендрит — функции и морфология

Дендриты (dendrite) — многочисленные тонкие трубчатые или округлые выпячивания клеточного тела (перикариона) нервной клетки. Сам термин говорит о чрезвычайной разветвленности этих участков нейронов (от греч. δένδρον (dendron) — дерево).

В поверхностной структуре нейроцитов могут насчитываться от нуля до множества дендритов. Аксон чаще всего единственный. Поверхность дендритов не имеет миелиновой оболочки в отличие от аксонных отростков.

Цитоплазма содержит те же клеточные компоненты, что и само тело нервной клетки:

- эндоплазматический гранулярный ретикулум;

- скопления рибосом — полисомы (белоксинтезирующие органеллы);

- митохондрии (энергетические “станции” клетки, которые, используя глюкозу и кислород, синтезируют необходимые высокоэнергетические молекулы);

- аппарат Гольджи (отвечает за доставку внутренних секретов к внешнему слою клетки);

- нейротубулы (микротрубочки) и нейрофиламенты — главные компоненты цитоплазмы, тонкие опорные структуры, которые обеспечивают сохранение определенной формы.

Строение дендритных окончаний напрямую связано с их физиологическими функциями — получением информации от аксонов, дендритов, перикариона соседних нервных клеток посредством многочисленных межнейронных контактов на основе избирательной чувствительности к определенным сигналам.

Строение нейрона: аксоны и дендриты

Основные статьи: Дендрит,Аксон

Схема строения нейрона

Аксон— обычно длинный отросток нейрона, приспособленный для проведения возбуждения и информации от тела нейрона или от нейрона к исполнительному органу.Дендриты— как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона, служащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных синапсов (разные нейроны имеют различное соотношение длины аксона и дендритов), и которые передают возбуждение к телу нейрона. Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон. Один нейрон может иметь связи со многими (до 20-и тысяч) другими нейронами.

Дендриты делятся дихотомически, аксоны же дают коллатерали. В узлах ветвления обычно сосредоточены митохондрии.

Дендриты не имеют миелиновойоболочки, аксоны же могут её иметь. Местом генерации возбуждения у большинства нейронов является аксонный холмик — образование в месте отхождения аксона от тела. У всех нейронов эта зона называется триггерной.

Синапс

Основная статья: Синапс

Си́напс(греч.σύναψις, отσυνάπτειν— обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумянейронамиили между нейроном и получающей сигналэффекторнойклеткой. Служит для передачинервного импульсамежду двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться.

Термин был введён в 1897 г. английским физиологом Чарльзом Шеррингтоном.

- Общая информация

- Аксоны нейрона

- Дендриты нейрона

- Тело

Важнейший элемент в нервной системе – нейронная клетка, или простой нейрон. Это специфическая единица нервной ткани, задействованная в передаче и первичной обработке информации, а так же, являющаяся главным структурным образованием в ЦНС. Как правило, клетки имеют универсальные принципы строения и включают в себя помимо тела, еще аксоны нейронов и дендриты.

Структура и типы

Внешняя поверхность дендритов покрыта тонкими выпячиваниями в виде мельчайших шипиков размером 2-3 мкм. Количество таких формирований на поверхности может варьировать от нуля до десятка тысяч. Формы самих микрошипиков многообразны, но самой часто встречаемой формой считается грибовидный шипик.

Количество шипиков на поверхности и их размеры могут быстро меняться. От этого зависит реакция нейрона на сигналы от других клеток.

На образование выпячиваний-шипиков, их форму и развитие влияют внутренние и внешние обстоятельства: возраст организма, активность синаптических связей, информационная загруженность нейронных цепей, образ жизни организма и многое другое.

Целостность и стабильность структуры шипиков могут подвергаться влиянию негативных факторов:

- патофизиологические факторы (например, нейродегенеративные процессы в нервной ткани, опосредованные тяжелой наследственностью);

- токсикологические агенты (при употреблении наркотиков, алкоголя, ядов различной природы).

Под воздействием этих негативных факторов во внутреннем строении микрошипиков происходят серьезные деструктивные превращения: разрушение цистерн шипикового аппарата, накопление мультивезикулярных тел (пропорционально степени разрушительных влияний).

После серии испытаний, проведенной с подопытными мышами, было доказано, что не столько сами дендриты, сколько дендритные шипики являются элементарными единицами хранения памяти и формирования синаптической пластичности.

Ветвление

Дендритные структуры образуются вследствие древовидного разветвления отростков нейронов. Этот процесс называется арборизацией. Количество точек (или узлов) ветвления обуславливает степень разветвленности и сложность окончаний дендрита. В цитоплазме узлов ветвления обычно сконцентрированы митохондрии, так как ветвление – энергозатратный физиологический процесс.

Структура дендритного дерева обуславливает физическую восприимчивую площадь, то есть количество входных импульсов, которые суммарно сможет принять и провести нейроцит.

Одно из главных предназначений дендритов состоит в наращивании контактной поверхности для синапсов (увеличении рецепторного поля).

Это позволяет клетке принимать и перенаправлять больший объем информации, которая поступает к телу нейрона. Степень разветвленности определяет то, как нейрон в итоге суммирует электрические сигналы, полученные от других клеток: чем больше и сложнее ветвление, тем более плотно нейроны прилегают друг к другу.

За счет разветвленного строения поверхность рецепторной мембраны нервной клетки увеличивается в 1000 и более раз.

Диаметр и длина

Дендритные окончания имеют разные размеры, но всегда характеризуются постепенным уменьшением диаметра претерминальных веточек. Длина обычно от нескольких мкм до 1 мм. Но, например, у некоторых чувствительных нейронов спинномозговых ганглиев дендриты очень длинные – до метра и более.

Строение дендрита

На основании изучения микроскопических препаратов нервных клеток установили, что большинство отростков имеют цилиндрическую форму. Их диаметр в среднем составляет 0,9 мкм. Длина дендритов варьирует в широких пределах. Например, звездчатые нейроны серого вещества коры головного мозга имеют короткие (не более 200 мкм) ветви дендритного дерева, тогда как отростки двигательного нейрона, входящего в передние рога спинного мозга, составляют порядка 2 мм.

Специальные образования — шипики, формирующиеся на ветвях нейроцитов, приводят к появлению большого числа синапсов – щелевидных мест контакта с аксоном, дендритом или сомой другого нейрона. Синапсы могут располагаться на теле дендрита и называются стволовыми или же непосредственно на его шипиках. Как мы уже знаем, дендриты – это разветвленные отростки нейроцитов, способные принимать возбуждение. Передача же биопотенциалов происходит в них с помощью молекул химических соединений — медиаторов, например, ГАМК или ацетилхолина. В мембране, покрывающей дендрит, обнаружены ионные каналы, избирательно пропускающие катионы кальция, натрия и калия, участвующие в прохождении нервных импульсов через нейрон.

Проведение нервного импульса

Рецепторная мембрана поверхности дендритов (как и тела нервной клетки) покрыта многочисленными синаптическими бляшками, которые передают возбуждение на восприимчивый участок поверхностной мембраны нейрона, где генерируется биоэлектрический потенциал.

Информация, закодированная в виде электрических импульсов, передается на электровозбудимую проводящую мембрану аксона. Таким образом формируются нейронные сети организма.

На что влияет разветвленность нервных отростков

Тело нейрона является универсальным передающим и одновременно принимающим биологическим объектом. Объем (прежде всего поступающей информации) прямо пропорционален количеству входящих нервных импульсов. Они определяются по степени ветвления дендритного дерева. Поэтому дендриты – это структуры нейроцита, играющие интегративную функцию.

Более того, отростки расширяют площадь контакта нервных клеток между собой. Дополнительное же образование синапсов в разы повышает эффективность работы всех отделов, как головного и спинного мозга, так и нервной системы в целом.

Дендритная кристаллизация

В случае увеличения температуры в сторону жидкой фазы, то есть при положительном градиенте температуры , образуются относительно плоские грани кристаллов. Пока кристаллы окружены жидкой фазой, они растут свободно и имеют почти правильную геометрическую форму, которая определяется анизотропией скорости роста. В результате взаимного столкновения граней соседних кристаллов на завершающей стадии кристаллизации их правильная форма искажается. Так образуются кристаллиты произвольной формы.

В металлах и сплавах вследствие интенсивного выделения скрытой теплоты кристаллизации на границе кристалла и сильно переохлажденного расплава возникает отрицательный градиент температуры, который меняет механизм роста кристаллов. Чем дальше от границы, тем больше является переохлаждение расплава. Поэтому любая выпуклость на поверхности зародыша попадает в зону большего переохлаждения и растет вглубь расплава быстрее, чем плоские участки поверхности, образуя вытянутую первичную ось кристалла.

Направление роста осей кристалла совпадает с направлением оси пирамиды, которую образуют плоскости густого упаковки атомов. Поэтому в кристаллах с кубической или тетрагональной решеткой оси кристаллитов перпендикулярны между собой, а с гексагональной — размещены под углом 60 °. Наконец, когда температуры осей кристалла и расплава между ними выравниваются, начинается медленнее кристаллизация в межосевому пространстве. Так из зародышей вырастают древовидные кристаллиты — дендриты (с греч. Δένδρον — дерево). Механизм такого роста называют дендритным.

Дендриты растут до момента столкновения с соседями на завершающей стадии кристаллизации, приобретая при этом нерегулярной формы и определенных размеров. Размер дендритных кристаллитов является важным фактором, определяющим свойства литых сплавов. Мелкодисперсная структура обеспечивает лучшие механические и технологические свойства по сравнению с грубодисперсной. В практике литейного производства для большинства отливок стремятся обеспечить мелкозернистую структуру, реализующих преимущественно модифицирования или из-за изменения температуры расплава или скорости охлаждения при кристаллизации.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Собственно нервную ткань составляют нервные клетки (нейроны) с их отростками и клетки глии. Сосуды и оболочки мозга имеют мезодермальное происхождение. Неврология изучает данные структуры организма.

2.5.1. Историческая справка

Успехи оптики, приведшие к созданию светового микроскопа, и достижения химии, позволившие получить анилиновые и другие красители, привели к возникновению и развитию гистологии. Это позволило во второй половине XVIII в. обнаружить в мозге нервные волокна (Монро А., 1787; Фонтан Ф., 1781; Рейли И., 1796); в 30-х годах XIX в. были описаны и нервные клетки (ЭрснбергХ., в 1833; Пуркинье Я., Шванн Т., в 1838). В 1865 г. О. ДеИтере (1834-1863) и в 1867 г. А.Я. Кожевников доказали, что нервные волокна являются отростками нервных клеток. О. Дейтерс отметил, что один из отростков обычно длинный, остальные — короткие. Эти отростки получили название соответственно аксон (нейрит) и дендриты. В 1887 г. испанский нейроморфолог С. Рамон-и-Кахаль (S. Ramon у Cajal, 1852—1934) сформулировал положения:

- 1) концевые разветвления длинного отростка нервной клетки — аксона свободно оканчиваются в сером веществе мозга и не образуют сетей;

- 2) между отростками нервных клеток существуют контакты;

- 3) в местах контакта волокон или волокна и тела клетки передача нервного импульса происходит по принципу электрических проводников, возможно через индукцию1.

В 1891 г. С. Рамон-и-Кахаль установил закон динамической поляризации нервной клетки: нервный импульс перемещается по клетке и ее отросткам всегда в одном направлении: дендрит —> тело клетки —> аксон. В том же году немецкий исследователь В. Вальдейер (WaldeyerW., 1836—1921) назвал нервную клетку со всеми ее отростками «нейрон» и, опираясь на добытые к тому временем данные о структуре нервной ткани, окончательно сформулировал нейронную теорию ее строения. К тому времени эта теория далеко не всем исследователям представлялась очевидной. Среди ее противников были, в частности, такие видные неврологи, как Ю. Герлах и К. Гольджи — сторонники синцитиального строения мозга.

Уже при макроскопическом осмотре мозга на разрезе выявляется неоднородность составляющей его ткани. В головном и спинном мозге выделяются участки серого и белого вещества. Серое вещество — места скопления тел нервных клеток и протоплазматической астроцитарной глии. Белое вещество состоит в основном из нервных волокон и окружающих их глиальных клеток — главным образом олигодендроцитов и волокнистых астроцитов, при этом белый цвет белого вещества мозга обусловлен цветом миелиновой оболочкой нервных волокон, формирующих проводящие проекционные пути, ко-миссуральные и ассоциативные связи.

2.5.2. Нервная клетка

Нервная клетка (нейрон), признающаяся основной структурной и функциональной единицей нервной системы (рис. 2.3), принципиально отличается от клеток, составляющих другие органы и ткани.

Но функциональная самостоятельность нейрона условна. Так, например, гибель периферических двигательных нервных клеток, расположенных в передних рогах спинного мозга, может лишить смысла активность сопряженных с ними корковых моторных нейронов, так как прерывается путь между двигательными клетками коры и исполнительным органом — в данном случае с определенными поперечнополосатыми мышцами (ситуация, возникающая, к примеру, при эпидемическом полиомиелите). Особенности функции нейронов сказываются на их форме (рис. 2.4) и составе содержащихся в них цито-плазматических органелл.