Снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, пошло на пользу не только бизнесу и обычным гражданам, но и преступникам. Параллельно с поэтапным смягчением режима, в первые летние месяцы набирала обороты статистика транспортных краж. По данным сервиса Impact.ru, в июне объем краж в области грузоперевозок в финансовом выражении достиг показателя в 44 млн 807 тыс. рублей — чуть меньше, чем в мае, но на 32% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Эксперты прогнозируют скачкообразное ухудшение криминогенной обстановки в ближайшие месяцы.

• Правда ли, что нас ждет волна цунами из воровства грузов по всей стране?

• Какие выводы сделала «Леруа Мерлен» после утраты товаров на 4 млн из-за доверчивых перевозчиков?

• Как проверить благонадежность водителя онлайн и офлайн?

• Что сложнее: 200 раз прыгнуть с парашютом или организовать безопасную логистику с десятками разных логистических подрядчиков?

• И главное, как сделать так, чтобы в России все меньше воровали грузы?

Эти вопросы «Логирус» задал Андрею Кочневу, руководителю проектов по безопасности цепочек поставок «Леруа Мерлен».

«Жулики хотят выйти на нормальный режим работы»

— Эксперты считают, что, вместе с отменой ограничений, страну захлестнет волна транспортных хищений: у преступников, как и обычных граждан, существует явление «отложенного спроса». Вы согласны с таким мнением?

— Да, такой сценарий вполне вероятен. За время пандемии количество перевозок сократилось — соответственно, сократилось и количество хищений. Жулики, как и все, хотят нагнать упущенную выгоду и выйти потом на «нормальный режим работы».

«Жулики, как и все, хотят нагнать упущенную выгоду и выйти потом на «нормальный режим работы»»

— Насколько, по вашим оценкам, вырастет количество преступлений? И какими они будут?

— Думаю, в августе-сентябре рост составит 20-30%. Это коснется всех типов преступлений, в том числе мошенничества с «доверчивыми перевозчиками».

— Как служба безопасности «Леруа Мерлен» готовилась к пиковому дачному сезону?

— Мы не готовимся к пиковому сезону. Мы всегда в боевой готовности. Если говорить об общих мерах, то в свое время мы обратили внимание на отсутствие требований безопасности к транспортной компании с нашей стороны. Доработали тендерное задание, транспортный договор, включили туда ряд новых условий. Теперь, после подписания договора, следим за тем, как выполняются эти условия.

— Стоит ли грузовладельцу самостоятельно контролировать безопасность перевозки? Или достаточно доверить этот вопрос транспортной компании?

— Я всегда говорил, что партнеру необходимо делегировать непрофильные функции. Мы не должны контролировать транспортные компании. Мы должны организовать совместную работу, чтобы не допустить хищения груза. Это обоюдная выгода, так как транспортные компании несут материальную ответственность перед грузовладельцем, а мы в любом случае остаемся в минусе, поскольку несем убытки в виде упущенной прибыли и репутационых рисков.

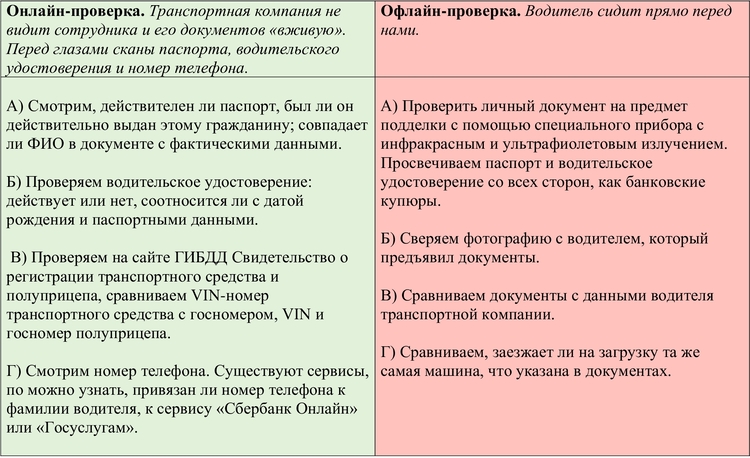

Поэтому мы должны помогать транспортным компаниям обеспечивать безопасность в тех областях, где у них меньше возможностей и полномочий. Например, при проверке личных документов водителей и транспортных средств перед загрузкой. Потому что многие транспортные компании не видят вживую эти документы — только сканы.

«Мы не должны контролировать транспортные компании. Мы должны организовать совместную работу»

Нет экспедитора — нет доказательств

— Большинство экспертов сходятся во мнении, что основной проблемой отрасли является не столько кражи, сколько мошенничество при перевозках. Приведу показательный пример: в феврале было зафиксировано 13 эпизодов мошенничества с грузом. В эпизодах фигурировали одни и те же «доверчивые водители». Обнаружить удалось только один груз из пропавших тринадцати. Почему «доверчивые водители» пользуются таким «успехом»?

— Схему с «добросовестным водителем» очень сложно доказать. У таких мошенников все документы в порядке, их невозможно привлечь к уголовной ответственности до тех пор, пока полиция не докажет сговор с перевозчиком или экспедитором этого водителя. Но это практически невыполнимо. Да и вообще полиция крайне редко берется за такие дела.

«У таких мошенников все документы в порядке, их практически невозможно привлечь к уголовной ответственности»

Соль схемы в том, что вся ответственность, согласно законодательству, лежит на экспедиторе. Нет экспедитора — некому отвечать. Водитель остается добросовестным гражданином с нормальной репутацией и отсутствием уголовного прошлого. Такие «добросовестные» водители приходят в органы полиции, дают показания. Но привлечь к ответственности их все равно нельзя. Получается, что они нигде не засвечиваются, а когда их проверяют на благонадежность, без проблем проходят проверку. В этом причина феномена. За короткий срок такие мошенники умудряются совершить несколько хищений — и не попасться.

— Как бороться с такими мошенниками? Обмениваться данными?

— Да. Сейчас есть площадки, форумы, где выкладывается информация, касающаяся «доверчивых водителей». Когда мы столкнулись с таким мошенничеством, я просто зашел в Яндекс, ввел фамилию и имя — и сразу увидел информацию о водителе, о том, что он три раза фигурировал в подобных эпизодах.

Есть телеграм-каналы, чаты, где транспортные компании обмениваются данными о мошенниках. Пока что единственный способ бороться с такими схемами — создать информационную базу. Хотя даже такой подход имеет множество нюансов: например, водитель попадет в такую базу уже после того, как совершил первое мошенничество. И то при условии, что грузовладелец захочет поделиться информацией. Также необходимо помнить о ФЗ -152 «О персональных данных».

— А какие правовые инструменты необходимы для того, чтобы привлечь преступника к ответственности?

— Сложность не в том, чтобы поймать водителя, а в том, чтобы доказать вину. Для этого нужно «заходить с тыла». В правоохранительных органах должны быть сотрудники, способные выявлять и находить потенциальных жуликов в онлайн-пространстве.

Схема с «доверчивым перевозчиком» начинается так. Лже-экспедитор покупает или крадет аккаунт на бирже грузоперевозок и заключает договор с транспортной компаний и водителем. При этом водитель может быть вполне добросовестным, может не знать, с кем он связался. Были и такие случаи.

Дальше этот экспедитор в нужный момент отдает водителю распоряжение произвести выгрузку в другом месте — и пропадает. Но теоретически квалифицированные сотрудники полиции могут выследить этого человека, лже-экспедитора, по цифровому следу. Только в наших органах пока мало таких сотрудников.

Если последовательно пройти каждый этап этой проверки, то можно выявить 99.9% жуликов. Даже если водитель нигде не светился ещё, и так сказать первый раз пошёл «на дело», обязательно будет зацепка

Тендерное задание 80 lvl

— Правда ли, что в 2018 году «Леруа Мерлен» потеряла из-за «доверчивых водителей» 5 грузовиков?

— Была утеря пяти машин, но не все они были связаны со схемой «доверчивого водителя». Все случаи совершенно разные и произошли в высокий сезон. Везде злую шутку сыграл человеческий фактор в транспортных компаниях. Где-то не досмотрели, что-то не проверили, а где-то отсутствовал подготовленный сотрудник по безопасности, а его заменял обычный диспетчер.

«Была утеря пяти машин и убытки составили около 4 млн рублей»

— Каков был объем понесенных убытков? Какие выводы компания сделала из этих эпизодов?

— Убытки в размере около 4 млн рублей. Добавили новые требования, начали совершенствовать договор транспортной экспедиции, усилили систему контроля на распределительном центре.

Был целый перечень мероприятий, который мы постепенно вводили. Например, в договоре транспортной логистики мы расширили раздел, посвященный безопасности. Ввели новое понятие «благонадежность» и дали ему определение: «Благонадежность – это соответствие действующему законодательству и лояльность по отношению к заказчику и перевозимому грузу».

Кроме того, мы изменили требования к транспортным компаниям по безопасности. Запретили выставлять заявки на перевозку нашего груза и искать перевозчиков на открытых площадках. Разработали инструкции и усилили контроль по проверке документов на распределительных центрах. У нас сейчас инструкция по проверке паспорта водителя есть. Она, как в банке, примерно из 30 листов состоит. Любой оператор перед тем, как заступить на работу, изучает, как проверить паспорт водителя на предмет подделки.

— А каким образом были доработаны тендерные условия?

— Мы сразу запретили выставлять наши заказы на грузовых биржах. Запрашиваем нужные документы у поставщика для проверки безопасности: проверяем финансовое благополучие, состояние компании, сколько лет компания работает на рынке. Тендерное задание в результате теперь занимает 12 листов.

«Мы сразу запретили выставлять наши заказы на грузовых биржах»

— Проводит ли «Леруа» аудит транспортных компаний, которых привлекает на тендер?

— Мы проводим аудит новых компаний, которым достались какие-то отдельные направления после тендера. Комиссионно выезжаем в офис и точечно изучаем деятельность этих подрядчиков. Полный аудит каждого участника — это утопия, в тендере более 200 компаний участвует. Проверить каждую физически просто невозможно.

— Какими характеристиками должна обладать транспортно-логистическая компания, чтобы пройти службу безопасности и благополучно работать с «Леруа Мерлен»?

— Помимо проверки, которую инициирует служба безопасности, в процедуре контроля также участвует отдел экономической безопасности. Он проверяет транспортную компанию на финансовую стабильность, прозрачность, отсутствие проблем с налоговыми и судебными органами.

Кроме того, в 2019 году мы установили минимальные требования к компаниям: не менее 20 транспортных средств в собственном парке, наличие собственной службы безопасности и обязательная проверка каждого водителя на предмет компетентности и лояльности к перевозимому грузу.

Помимо этого, транспортная компания должна быть готова к тому, что мы можем запросить отчет по любому сотруднику или водителю. И подрядчик должен в течение двух часов с момента запроса предоставить результат.

— В феврале-марте вы отгружали по 300-400 машин. Каковы объемы отгрузки сейчас, в пиковый сезон? Удалось ли восстановиться после апрельского падения товарооборота?

— В апреле отгрузки упали на 50%. В мае примерно на 25%. В июне, в связи с тем, что магазины открылись не 1 числа, а 19, мы не дотягиваем 20% до плана. К концу июля мы вышли на плановые показатели в 400 машин.

«В вооруженных силах ничего не крадётся, а только теряется»

— Расскажите о вашем профессиональном пути в сфере безопасности?

— Я закончил Рязанский институт ВДВ. Затем получил второе высшее образование по специальности «юрист, уголовно-правовая специализация» в Костромском педагогическом институте им. Некрасова Н.А.: защитил дипломную работу на тему «Хищение с использованием служебного положения».

Помимо этого, у меня есть третья специальность. Я закончил курсы Военно-Воздушной Академии имени Н.Е. Жуковского И Ю.А. Гагарина «Управление персоналом». Я считаю, что руководителям по безопасности обязательно нужно иметь юридическое образование, чтобы грамотно общаться с сотрудниками правоохранительных органов, а также отстаивать интересы работодателей в судах и других инстанциях.

— Андрей, вы служили в ВДВ. Можете сравнить логистику воздушных войск и логистику «Леруа Мерлен»? Что эффективнее?

— Провокационный вопрос, но я отвечу. Все военнослужащие знают, что в вооруженных силах ничего не крадётся, а только теряется. В «Леруа Мерлен» на данный момент ничего не теряется и не крадётся. А если эксцессы случаются, то мы минимизируем потери. И в результате, «как-будто ничего и не было».

«Все военнослужащие знают, что в вооруженных силах ничего не крадётся, а только теряется. В «Леруа Мерлен» на данный момент ничего не теряется и не крадётся»

— Как выглядит структура отдела службы безопасности? Сколько человек работает в отделе? Какие качества вы в них цените?

— У нас матричная система подчинения. Я являюсь функциональным руководителем у 14 сотрудников разного уровня. Что касается качеств: каждый специалист определенного уровня обладает своими уникальными качествами. Я могу взять менеджера вообще без опыта, если увижу желание и стремление работать. Мне иногда даже больше нравится развивать человека в области безопасности, чем брать готового. Готового сложнее перестроить, чем человека с нуля. А обучить – не проблема. Самое главное, чтобы сотрудник был активный, наблюдательный, работоспособный. Сейчас мало специалистов, именно по безопасности цепочек поставок. И они сейчас нарасхват.

— Давайте резюмируем. Как должна быть утроена система безопасности ретейлера, чтобы компании не приходилось усиливать свою безопасность в пиковые периоды?

Служба безопасности – это отдел, который обеспечивает беспрерывную работу бизнеса, СБ не должно мешать работать, мы должны помогать и искать такие пути решения проблем, которые выгодны бизнесу.

Если под системой риск-менеджмента понимать оптимизацию процессов, отладку системы проверки водителей, тендерных соглашений, то такими задачами в «Леруа Мерлен» занимается весь отдел транспортной логистики. Они ищут оптимальные варианты по перевозкам, я даю свои рекомендации по безопасности, и мы это все реализуем. Все вместе мы стоим на страже транспортной логистики.

Торговые сети «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон», принадлежащие французской семье Мюлье, попали в России под проверку финансово-хозяйственной деятельности. Ретейлеров подозревают в «противозаконных методах налоговой оптимизации». И это уже не первый случай предъявления претензий к торговым сетям. О том, как семья Мюлье ведет бизнес в Европе, — в материале «Ленты.ру».

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение в Минфин с просьбой организовать всестороннюю и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности участников российского кластера группы «Ашан», «Леруа Мерлен Восток», «Декатлон» и других, а также операций с аффилированными и связанными компаниями, зарегистрированными в иностранных недружественных государствах. Копия обращения имеется в распоряжении «Ленты.ру». По данным французского журнала Challenges, всеми активами семьи сейчас управляет «Ассоциация семьи Мюлье», объединяющая около 1300 членов семьи; акциями владеют примерно 700 человек.

Депутат отдельно отметил, что владельцами компаний являются граждане из недружественных России стран, но сразу пресек все попытки представить свое обращение как повод для закрытия в России предприятий французских ретейлеров.

«Речь идет лишь о проверке законности деятельности ретейлера, никто закрывать «Ашан» не собирается. Но если в руководстве компании есть люди, которые пытаются незаконно оптимизировать налоги, они должны за это ответить. Мы говорим лишь о проверке законности деятельности управляющего компанией менеджмента», — заявил Андрей Луговой.

Оптимизация

Как следует из письма парламентария, речь идет о возможных налоговых преступлениях и отмывании денежных средств.

«Я обратился не только в Минфин, но и в Федеральную службу безопасности, рассказал Андрей Луговой «Ленте.ру». — Связано это с поступающей мне из разных источников информацией о том, что группа компаний «Ашан» использует так называемую налоговую оптимизацию, которая носит противозаконный характер. Причем пишут депутату и действующие сотрудники группы французских компаний. Понятно, что все это требует проверки, но настораживают незначительные налоговые платежи в российский бюджет компании с миллиардными оборотами».

В обращении Андрея Лугового в Минфин говорится, что группа компаний «Ашан» в реализации своей бизнес-модели использует «противоречивые, а в некоторых случаях и противозаконные методы налоговой оптимизации». Об этом свидетельствует, к примеру, коэффициент налоговой нагрузки на уровне 0,4 процента — это не только в разы ниже аналогичных показателей у конкурентов, но и в десятки раз меньше показателей компаний малого и среднего бизнеса, работающих в сфере ретейла, говорится в документе. В письме также отмечается постоянное отражение «убытков» в отчетности большинства участников российского кластера группы «Ашан», намеренное проведение плановых сделок со специально конструированными ценовыми характеристиками с целью выведения денежных средств из страны и поддержания финансовой зависимости от основных компаний группы. В письме также отмечается перенос группой компаний обязательств по уплате налогов, возникающих от деловых операций в России, в иностранные юрисдикции, в первую очередь во Францию, Нидерланды и Люксембург, а также минимальные доначисления по результатам проверок со стороны налоговых органов России.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Как в Европе

Финансово непрозрачной считают империю семьи Мюлье не только в России, но и в Европе. Так, в мае 2016 года в домах членов семьи Мюлье в Бельгии, Люксембурге и Рубе прошли обыски. По данным французских СМИ, восьмимесячное расследование было проведено в ответ на жалобу одного из членов семьи Мюлье, заподозрившего руководство компании в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Обыски прошли и в доме Патрика Мюлье, основателя бренда готовой одежды Kiabi. «Мюлье — эксперты в оптимизации налогов. Если их поймают, это будет впервые», — прокомментировал обыски автор книги о семье Мюлье Бертран Гобен. Но обвинений против семьи от полиции тогда не последовало.

В 2019 году семью Мюлье обвинили в замаскированной коммерческой деятельности. Согласно информации издания Letter A, суд потребовал взыскать с компании Soderec, принадлежащей этой семье, 88,8 миллиона евро. В центре расследования, проведенного французской администрацией, — десятки финансовых потоков между Soderec и другими компаниями Мюлье.

Двумя годами позже «Декатлон» и семья Мюлье упоминались в расследовании деятельности люксембургских инвестиционных фондов, известных как OpenLux. Группа журналистов под руководством французского издания Le Monde провела оценку более трех миллионов официальных документов более чем от 260 тысяч компаний за период с 1955 по 2020 год. Transparency International и Коллектив по борьбе с коррупцией (ACDC) обнаружили, что 80 процентов инвестиционных фондов не указали своих бенефициарных владельцев. По данным Le Monde, 90 процентов компаний с идентифицируемыми бенефициарами контролировались иностранцами. Среди 157 национальностей больше всего было у Франции: в списке оказалось более 17 тысяч французских компаний. Лучшие французские бренды в списке включают Chanel, Decathlon, JCDecaux и Yves Rocher. Также было установлено, что 37 из 50 самых богатых французских граждан и семей, таких как Бернар Арно и семья Мюлье, структурировали свои активы и инвестиции через десятки люксембургских холдинговых компаний.

Стоит отметить, что в прошлом году французские налоговые органы взыскали несколько миллионов евро с пятнадцати членов семьи Мюлье за то, что они сократили свои активы в декларации ISF. В своей налоговой декларации они уменьшили стоимость своего участия в семейном бизнесе и наложили на них почти шесть миллионов евро в качестве компенсации. Эти дела были обжалованы в парижском трибунале большой инстанции, а затем в апелляционном суде, но безуспешно. А в сентябре прошлого года стало известно, что французские дистрибьюторские группы Carrefour и Auchan стали объектом расследования, проводимого итальянской судебной системой, которая подозревает их в мошенничестве на сумму почти 1,8 миллиарда евро.

Некоммерческая исследовательская группа «Европейская сеть корпоративных обсерваторий» называла «Ассоциацию семьи Мюлье» одной из транснациональных корпораций, чьим владельцам удалось получить сверхвысокие доходы благодаря налоговой оптимизации и непрозрачности структуры холдинга. Они говорили о том, что «благодаря непрозрачности компании Ассоциация не только не обязана публиковать финансовую отчетность, но и уклоняется от обязательств по трудоустройству работников в одну из структур холдинга, если они были уволены из другой структуры».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дебет и кредит

В настоящее время в России работает 153 гипермаркета «Ашан» и 80 супермаркетов «Атак». У «Леруа Мерлен» в России 112 магазинов, а у «Декатлона» осталось 28 гипермаркетов (весной 2022 года их насчитывалось 57), но все спортивные магазины на данный момент закрыты. Еще в конце марта прошлого года ретейлер заявил о приостановке своей работы в России, а в конце января этого года выставил свой бизнес на продажу. От «Ашана» и «Леруа Мерлен» европейские чиновники тоже требовали оставить бизнес в России, но получили отказ — даже несмотря на то, что французская корпорация Auchan Holding (магазины «Ашан») попала в перечень международных спонсоров войны. Туда ее внесли в Украинском национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Ранее в ряде СМИ появилось расследование, в котором говорится, что магазины «Ашан» могли оказывать поддержку в обеспечении Вооруженных сил России, хотя сама компания это отрицала. При этом эксперты отмечали, что «Ассоциация семьи Мюлье» избегает занимать четкую позицию в отношении конфликта Запада и России.

Причина понятна: российский рынок огромен и очень доходен. Согласно одной из открытых баз бухгалтерской отчетности, выручка «Леруа Мерлен Восток» за 2019 год превысила 311 миллиардов рублей, за 2020 год — 347 миллиардов. При этом суммы прибыли до налогообложения, полученной компанией, и суммы кредиторской задолженности компании в те же годы могут свидетельствовать о занижении налогооблагаемой базы. Так, в 2019 году компания фиксировала прибыль до налогообложения в размере 10,8 миллиарда рублей, в 2020 году — уже 7,5 миллиарда рублей. Но кредиторская задолженность на конец 2019 года составляла 89,6 миллиарда рублей, а на конец 2020 года — 95,7 миллиарда. О неустойчивом финансовом состоянии «Леруа Мерлен Восток», вызванном в том числе зависимостью от кредиторов, делается вывод в дипломной работе, посвященной изучению управления материальными потоками на примере французской сети в России. О том, что финансовое состояние «Леруа Мерлен Восток», декларируемое в его отчетности, значительно хуже, чем у большинства конкурентов компании на российском рынке, в конце 2020 года сообщил финансовый портал TestFirm.ru.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Убытки при одновременно большой выручке фиксировала и «Атак». В 2020 году компания показала чистый убыток в размере 2,9 миллиарда рублей, при этом ее выручка составила 50,5 миллиарда рублей. А занижение налоговой базы по НДС явилось поводом для взыскания налоговой инспекцией с «Леруа Мерлен Восток» в 2021 году 507 миллионов рублей. По информации налоговой инспекции, выплаченные премии (прогрессивная стимулирующая премия и премия за присутствие товара в магазине) отражены компанией в бухгалтерском и налоговом учете как выручка от продажи товаров (работ, услуг) и в декларации по налогу на прибыль — в качестве доходов от реализации. Однако суммы премий не включены компанией в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Как сложится дальнейшая судьба «Ашана» и «Леруа Мерлен» в России, зависит в первую очередь от самой компании. С одной стороны, компании «Ассоциации семьи Мюлье» продолжают работать в России, с другой — никаких новых инвестиций они делать не собираются. При этом они зарабатывают в России, но большую часть налогов платят во Франции. Законность их работы в нашей стране как раз и должна подтвердить или опровергнуть финансово-хозяйственная проверка, инициированная Андреем Луговым. Но в любом случае ее выводы не будут зависеть от политической повестки, как у представителей европейского бизнес-сообщества, требующего, чтобы компании Мюлье покинули Россию. Дальнейшее решение будут принимать владельцы компаний — будем надеяться, исходя из экономической, а не политической целесообразности.

Не нашли, что искали?

Измените запрос, чтобы мы могли вам предложить свежие вакансии.

Узнать больше о работе «сотрудник службы безопасности экономическая безопасность» в России вы можете в разделе Карьера — сотрудник службы безопасности экономическая безопасность. Также там представлена информация по другим профессиям, уровню зарплаты, работодателям и многое другое.

До весны 2022 года на российской территории можно было встретить огромное множество различных самых разных брендов, продающих свою продукцию напрямую. Но с целью поддержки антироссийских санкций, в том числе под давлением правительств «недружественных стран», свыше тысячи иностранных компаний ушли с российского рынка, поэтому теперь купить их продукцию в стране невозможно, либо возможно по куда более высокой цене вследствие того, что она ввозятся третьими лицами. Уходить с российского рынка сеть крупнейших строительных магазинов «Леруа Мерлен» не планировала, но все неожиданно изменилось весной 2023 года, когда бренд объявил о намерении полностью покинуть Россию. Это случится уже совсем скоро.

Французская компания Leroy Merlin объявила о том, что в ближайшее время она продаст весь свой бизнес в России. К слову, российский рынок является вторым по степени важности для компании, то есть уйдя из страны она тем самым нанесет по себе огромный финансовый удар, лишив себя огромных доходов. Новыми владельцами бизнеса компании станет ее нынешнее руководство. Из-за грядущего ухода с российского рынка открытие новых торговых точек остановлено, но при этом все имеющиеся в настоящее время продолжат и дальше работать в полной мере, то есть россияне по-прежнему смогут такие посещать и покупать себе какие-либо товары, делая это максимально легко и просто. Также продолжит работать онлайн-магазина, в рамках которого покупатели смогут приобретать товары с доставкой на дом или в другое необходимое место.

Однако все россияне должны понимать, что Leroy Merlin не просто так уходит из России. После того как бренд официально уйдет с российского рынка, все названия, вывески и эмблемы «Леруа Мерлен» придется ликвидировать и демонтировать. Проще говоря, в будущем данная сеть строительных магазинов будет работать уже под каким-то другим названием, поэтому прежнее прекратит существование в юридическом плане. Пускай сами магазины и не закроются, а никто из сотрудников не потеряет рабочее место, но наименование бренда изменится и, вероятно, изменятся какие-то правила. Если сейчас российское подразделение компании Leroy Merlin придерживается правил, которые были придуманы во Франции, то новые владельцы смогут корректировать такие по своему усмотрению, например отказавшись от принципа возврата в течение 365 дней.

Все российское подразделение Leroy Merlin уже совсем скоро станет полностью автономным и независимым. Проще говоря, никакого отношения к французской компании иметь оно более уже не будет. Если вдруг возникнут какие-то проблемы, например из-за убытков, компания не сможет запросить помощь от головной компании. Все эти вопросы, в том числе с финансированием, российской компании придется решать в полной мере самостоятельно, не рассчитывая даже и близко на то, что ей кто-то как-то поможет. Остается верить и надеяться на то, что ассортимент доступных для покупки товаров в магазинах «Леруа Мерлен» не изменится, а цены не вырастут. Во многом это будет зависеть от той бизнес-модели, которой захочет придерживаться новое руководство компании.

Ранее сообщалось о том, что компания «Леруа Мерлен» сделала важное заявление для всех, кто покупаю стройматериалы и инструменты.

Присоединяйтесь к нам в Google News, Twitter, Facebook*, Instagram* (*площадки признаны в России экстремистскими), ВКонтакте, YouTube и RSS чтобы следить за новостями и оперативно получать интересные материалы.

24 февраля 2023, 11:00

8918 просмотров

Ритейлеров также подозревают в выводе активов из РФ, сообщает «Свободная пресса».

Grabowski Foto/ Shutterstock

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой проверить французских ритейлеров Auchan, Leroy Merlin и Decathlon, неофициально входящих в Ассоциацию семьи Мюлье (AFM), на предмет совершения экономических преступлений.

В письме Лугового отмечается, что Auchan, Leroy Merlin и Decathlon, оперируя выручкой в сотни миллиардов рублей, отчисляют в разы меньше налогов, чем их основные конкуренты. Коэффициент налоговой нагрузки французских компаний составляет всего 0,4%, что значительно меньше даже в сравнении с представителями малого и среднего бизнеса.

Луговой также обращает внимание на то, что российские подразделения AFM постоянно кредитуются иностранными структурами группы для поддержания высокого уровня задолженности — это свидетельствует о выводе средств из страны.

«Ашан» и «Атак» продлили добровольные обязательства по ограничению наценок на 2023 год.

Decathlon планирует продать бизнес в России.

-

Связанные компании

Ашан

Auchan Holding (в русском языке используется вариант — «Ашан») — французская корп…

Подробнее о компании →

Leroy Merlin

Leroy Merlin — французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров. О…

Подробнее о компании →

Decathlon

Decathlon (от др.-греч. δέκαθλο — десятиборье) — французская компания, специализир…

Подробнее о компании →

Подписывайтесь на наши новостные

рассылки,

а также на каналы

Telegram

,

Vkontakte

,

Яндекс.Дзен

чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.

Добавьте «Retail.ru» в свои источники в

Яндекс.Новости

В сетях «Ашан» и «Леруа Мерлен» в России в ближайшее время могут начаться проверки правоохранительных органов. В Госдуме полагают, что владельцы сетей искусственно занижают налогооблагаемую базу в своих российских подразделениях.

Проверку инициирует первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он уже направил соответствующие письма в Минфин и ФСБ.

В обращении Андрея Лугового в Минфин говорится, что группа компаний «Ашан» в реализации своей бизнес-модели использует «противоречивые, а в некоторых случаях и противозаконные методы налоговой оптимизации». Об этом свидетельствует, к примеру, коэффициент налоговой нагрузки на уровне 0,4 процента – это не только в разы ниже аналогичных показателей у конкурентов, но и в десятки раз меньше показателей компаний малого и среднего бизнеса, работающих в сфере ретейла, говорится в документе.

В письме также отмечается постоянное отражение «убытков» в отчетности большинства участников российского кластера группы «Ашан», намеренное проведение плановых сделок со специально конструированными ценовыми характеристиками с целью выведения денежных средств из страны и поддержания финансовой зависимости от основных компаний группы.

Попутно выяснилось, что и «Леруа Мерлен» в России занижала налогооблагаемую базу, выводя деньги через кредиты. К примеру, в 2020 г. прибыль компании до уплаты налогов составила 7,5 млрд руб., а кредиторская задолженность – 95,7 млрд рублей.

Практически ни одна крупная компания в мире не рассматривает безопасность как нечто отдельное. Это то, что должно быть по умолчанию зашито в любое создаваемое решение или продукт (фото — information-age.com)

Кибератаки — издержки цифровизации

Все мы периодически сталкиваемся с кибератаками — начиная от звонков телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка, до взлома учетной записи в социальной сети с просьбой перекинуть 1000 рублей срочно до зарплаты. Мир меняется, технологии развиваются, и вопрос информационной безопасности встает все более остро. При этом совсем не хочется каждый раз задумываться о том, насколько наши действия безопасны, например, когда делаем онлайн-покупку через маркетплейс или переводим деньги в мобильном банке. Мы хотим доверять системе по умолчанию.

Если посмотреть на истории больших утечек данных, то станет понятно, что бизнесу гораздо дороже потом восстанавливать репутацию и компенсировать финансовые издержки, связанные с этой утечкой, чем изначально вложиться в безопасность продукта.

Откуда берется технический долг?

Любая компания стремится, чтобы ее продукты работали должным образом и были стабильны. В это вкладываются инвестиции, производится наем, приобретаются или разрабатываются технологии. Любой инвестор хочет, чтобы созданные на его деньги продукты были надежными и приносили стабильный доход.

Когда продукт передается клиенту, мы должны быть уверены в том, что он удобен, понятен и, безусловно, безопасен. Если посмотреть на текущие реалии, то практически ни одна крупная компания в мире не рассматривает безопасность как нечто отдельное. Это то, что должно быть по умолчанию зашито в любое создаваемое решение или продукт.

Проблема в том, что крайне редко команда, занимающаяся информационной безопасностью, может реально влиять на то, что происходит в продуктах компании. Безусловно, теоретически мы можем прийти к руководителю и все сделать правильно с точки зрения ИБ. Но для этого, во-первых, нужно много людей, причем с очень разными компетенциями, т. к. продукты и используемые в них технологии довольно разные. Во-вторых, просто взять и внести исправления в продукт извне мы не можем — есть риск вызвать нестабильность и даже поломку. То есть практически невозможно сделать безопасным продукт без участия команды, которая отвечает непосредственно за поддержку и развитие продуктивного решения.

Технический долг выражает несоответствие продуктов компании принципам, подходам и стандартам, которые в ней приняты. Это расхождение между тем, куда мы идем, и тем, что у нас по факту имеется. Если же говорить о долге ИБ, то, например, в продукте могут быть уязвимости, связанные с информационной безопасностью, которые при стечении некоторых обстоятельств будут стоить компании денег и репутации. Сколько денег? Именно этот параметр и определяет наш продукт — во сколько бизнесу обойдутся «дыры» в ИБ. Это и есть долг ИБ, который сокращается по мере устранения проблем, связанных с информационной безопасностью в продукте.

Как мы анимируем технический долг?

Все больше процессов в «Леруа Мерлен» переходит в цифровую среду. И если раньше многое происходило на бумаге и несильно зависело от используемых продуктов, которые мы создаем, то сейчас таких процессов практически не осталось. Самая обычная продажа в офлайн-магазине завязана на цифровые операции. И если не обеспечить их надежность и безопасность, путь клиента может прерваться в любой момент.

Смоделируем ситуацию. Клиент приходит в магазин сделать покупку, идет к консультанту, чтобы выписать товар, а приложение, которое отвечает за формирование заказов, не работает. Или еще хуже — клиент все оформил, нагрузил полную тележку товаров, пошел оплачивать, а ему кассир говорит: «Извините, у нас кассовая система сегодня не работает, вы можете подождать? Или лучше вообще приходите завтра». Очевидно, что подобные ситуации крайне негативно влияют на репутацию магазина и бренда в целом.

Наша команда отвечает за информационную безопасность компании — то есть перед нами в том числе стоит задача по снижению любых потенциальных рисков, связанных с информационной безопасностью наших продуктов. Полтора года назад у нас появилось понимание, что для достижения результата хорошо бы анимировать продуктовым командам ситуацию, связанную с проблемами информационной безопасности на разных этапах эксплуатации продукта.

Мы начали с базовых и очень простых вещей, подсвечивая эту информацию. Сначала это были просто цифры — что вот в таком продукте, к примеру, три критические проблемы. Мы демонстрировали их продуктовым лидерам, но те не понимали, что с этим делать. Тогда мы осознали, что гораздо более конструктивно это дело монетизировать, т.е. представить проблемы (потенциальные угрозы) в виде некоторой суммы денег, которую бизнес потеряет на восстановительные процессы в случае возникновения реального кейса.

Мы взяли мировую статистику по тому, сколько примерно стоит компании та или иная «дыра» в ИБ. В результате математического анализа были добавлены коэффициенты, от которых зависит конкретный долг. Таким образом определился следующий подход. Мы говорим, что у продукта есть долг, например, в 10 млн рублей. Это потенциальные потери для компании. Это не значит, что завтра мы потеряем 10 млн рублей, но и не значит, что мы их не потеряем прямо сегодня. Неизвестно, когда произойдет событие, которое повлечет за собой потерю. При этом мы понимаем, что это теоретические убытки, которые компания почти наверняка понесет в случае эксплуатации злоумышленником тех или иных проблем.

Благодаря такому подходу состояние информационной безопасности продуктов для каждого продуктового лидера стало гораздо прозрачнее. И теперь, когда выбор стоит между внедрением несрочной фичи, которая принесет профит только через год, и доработкой фрагмента скрипта, чтобы устранить уязвимость и снизить технический долг, предпочтение зачастую отдается второму.

Мы получили выражение долга ИБ в виде денежного эквивалента по каждому из продуктов. Затем начали создавать дополнительные контроли, которые позволяют углублять видение того, какие еще есть проблемы или несоответствия нашим принципам и стандартам.

Как выглядит продукт сейчас?

Сейчас продукт сильно отличается от того, с чего мы начинали. Это дашборд, где отображается информация для каждого направления (домена). Продуктовый лидер домена может в любой момент зайти, посмотреть ситуацию и в реальном времени понять, какой у него долг, что на него влияет, из чего этот долг состоит и что сделать, чтобы его снизить/устранить.

Есть визуализация для каждой продуктовой команды, т. е. лидер может зайти и увидеть картину по своей команде. Так же происходит и с другими уровнями — в любой момент стейкхолдеры могут посмотреть на ситуацию и проследить динамику по компании в целом.

Для наглядности приведу реальный пример. Мы начали год с долга в 10 млрд рублей (видно на графике). В течение года эта цифра доходила до 15 млрд, потому что появлялись новые продукты, а с ними неизбежно и новые уязвимости. Сейчас мы остановились на 8 млрд, т. е. удалось снизить совокупный долг на 20%. И это уже довольно заметный результат, учитывая, что мы не только справились с появлением новых несоответствий, но и смогли сократить долг относительно того, с чего начинали.

Развитие и перспективы

За год мы добавили порядка 10 новых контролей. Если смотреть с точки зрения продукта, то это 10 новых интеграций, которые поставляют нам данные о потенциальных проблемах в различных сферах деятельности компании. Они могут быть связаны с продуктом, с разработкой или с операционными системами. С 1 января 2022 года новые контроли также будут монетизированы, и сумма общего долга увеличится. Далее планируем продолжать добавлять новые контроли, исходя из новых потенциальных угроз и наших возможностей.

С точки зрения управления продуктом есть три составляющих в работе над ним:

- новый функционал (реализация потребностей бизнеса),

- операционная деятельность (инциденты, запросы пользователей, которые касаются работоспособности),

- работа по уменьшению долга.

Все три элемента одинаково важны. Просто есть сиюминутная выгода, когда нужно быстро внедрить новую фичу, чтобы получить профит, а есть долгосрочные потребности, о которых тоже не стоит забывать. Потому что если не уделять внимания технологическому долгу, то в какой-то момент это становится снежным комом и продукт перестает быть управляемым. Если в команде есть правильная, сбалансированная система ценностей, то для нее этот подход очевиден.

Продукт может быть полезен практически любой компании, отрасль здесь совершенно не важна, имеет значение только сам подход. Меняются процессы, появляются новые продукты, а вместе с ними — новые уязвимости и бреши в ИБ. Поэтому любое решение, которое помогает эту проблему хоть в какой-то степени снять, уже очень полезно.

Вот уже полгода раскачивается разрушительный маятник под названием «украинский кризис». Риторика Запада остается неизменной: «Во всем виновата Россия». Очередной пакет экономических санкций от Европейского союза против России предсказуемо получил симметричный вынужденный ответ. Принимая во внимание плотность экономических связей Российской Федерации с западными государствами, эти меры напрямую повлияют на экономический рост европейских стран. Особенно это касается второго по величине инвестора в России – Франции. Не смотря на многочисленные экономические связи, Франция поддержала санкции ЕЭС против России, рискуя спровоцировать ответный пакет в свой адрес. Более всего от санкций могут пострадать французские банки и сети гипермаркетов «Ашан» (Auchan), «Декатлон» (Décathlon), «Касторама» (Castorama), «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin), которые со стремительной силой начали внедряться на российском рынке.

В марте 2014 года гендиректор российского подразделения «Леруа Мерлен» Венсан Жанти, выступая на форуме института Адама Смита «Российская розничная торговля», заявил, что за 5 лет компания хочет расширить сеть в России с 28 до 80. Ритейлер «Леруа Мерлен», развивающий сеть DIY-гипермаркетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дачи, дома, квартиры, в 2013 году открыл шесть магазинов в РФ. На сколько изменились планы руководства российского подразделения ритейлера с момента данного заявления не известно, но динамика развития сложившейся «санкционной» ситуации ставит под сомнения реализуемость этих грандиозных намерений.

Вопрос сейчас стоит не только по поводу «клонирования» гипермаркетов на территории нашего государства, но и в отношении качества реализуемой продукции в сети «Леруа Мерлен». Судебная практика демонстрирует, что данный ритейлер не на столько безупречен, как его привыкли представлять.

Ознакомившись, например, с решениями Арбитражного суда города Москвы по делам № А40-89414/2014, № А40-89415/2014, № А40-89418/2014, складывается впечатление, что реализовывать продукцию, не соответствующую обязательным требованиям стандартов по маркировке изделий и без сертификатов соответствия, скорее правило, а не исключениед для данной сети. Неоднократные нарушения и пренебрежение безопасностью своих потребителей, так как качество электропроводящей продукции напрямую влияет на пожарную безопасность для ее пользователей, заставляют усомниться в добросовестности данного ритейлера. Является ли эта проблема, присущей «Леруа Мерлен» в общем, или же причинность заключается в конкретном должностном лице – судить руководству сети.

В свете санкционных обстоятельств и безответственного отношения к безопасности своих потребителей для остальных назревают вопросы: «Стоит ли работать с данной компанией? Стоит ли потребителю приобретать что-то в «Леруа Мерлен», пренебрегающим вашей безопасностью? Стоит ли производителю реализовывать продукцию посредством французского ритейла или предпочесть отечественного?». Каждый решает для себя сам, как ответить на эти назревшие вопросы. Но нельзя не задуматься над ними.

Итак, что мы имеем в итоге? Значительная доля рынка контролируется западными компаниями, которые заинтересованы в максимизации прибыли и выкачивании денег из России любыми доступными методами. Отечественные производители, попадают в своеобразную ловушку, хочешь выжить – делай так, как тебе диктуют «сверху». Вот и получается, что вместо технологичных и современных материалов на полках строительных магазинов и гипермаркетов находятся товары мягко говоря не лучшего качества, но заявленные как соответствующие всем стандартам и ГОСТам. А что ГОСТы, что стандарты и проверки? Ничто!

У таких компаний как Леруа Мерлен с документами всегда порядок, если надо они покажут и сертификаты и акты, да все что угодно. Только вот это все «на бумаге», а на деле на полках лежит совсем другой товар. А мы это покупаем, как послушные овечки, строим из этого свои дома, надеясь на светлое будущее. Только вот ремонтировать и менять что-либо приходится все чаще и дороже и не потому, что стали хорошо жить, а потому что быстро ломается или устаревает. А потом мы жалуемся на отечественных производителей, сравнивая их с «продвигаемыми» импортными аналогами. Жалуемся на нехватку рабочих мест, на низкие зарплаты «в конвертах». А причина во многом кроется в политике иностранных компаний, таких как «Леруа Мерлен», которые всеми силами пытаются выкачать из нашей страны больше ресурсов, а фактически уничтожают наши предприятия и экономику ради личной выгодны и в интересах Запада.