PRO аккаунты для художников

Продажи через магазин в Facebook и Instagram

Управление клиентами и продажами через CRM

Почтовые рассылки произведений

Продажа репродукций и цифровых версий

Подробнее

PRO аккаунты для художников

Продажи через магазин в Facebook и Instagram

Управление клиентами и продажами через CRM

Почтовые рассылки произведений

Продажа репродукций и цифровых версий

Подробнее

С картинками. Разгромная статья Луи Леруа о Первой выставке импрессионистов

С 15 апреля по 15 мая 1874 года на бульваре Капуцинок, 35 в Париже проходит Первая выставка импрессионистов. 30 художников, которые представили на ней 165 работ, конечно, не в курсе, что экспозиция называется так. Они открыли выставку Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов. Но уже через 10 дней в юмористической газете Le Charivari выйдет разгромная статья арт-критика Луи Леруа (Louis Leroy, 1812 — 1885), в которой он, желая высмеять новую живопись и одну конкретную картину Клода Моне со словом «впечатление» в названии, назовет участников выставки импрессионистами. Это была веселая статья, построенная в виде диалога двух озадаченных и возмущенных посетителей вернисажа. Но у нее был один недостаток — в ней не было цветных репродукций упоминаемых работ. «Артхив» исправляет эту оплошность. Публикуем знаменитую статью Леруа полностью и иллюстрируем ее картинами с исторической выставки.

Арт-критик Луи-Леруа, давший название импрессионизму. И здание, в котором проходила Первая выставка импрессионистов.

Луи Леруа. Выставка импрессионистов

Да, нелегкий мне выдался денек! Вместе со своим другом Жозефом Венсаном, пейзажистом и учеником Бертена (этого? — Артхив), которого разные правительства удостоили множества наград, я рискнул посетить первую выставку, прошедшую на бульваре Капуцинов. Мой неосторожный друг составил мне компанию, не подозревая ни о чем дурном. Он думал, что мы просто пойдем посмотреть на обычную живопись — хорошую и плохую, чаще плохую, чем хорошую, но уж никак не покушающуюся на художественную нравственность, культ формы и уважение к мастерам.

— Что там форма! Что мастера! Все это больше никому не нужно, старина! Теперь все поменялось.

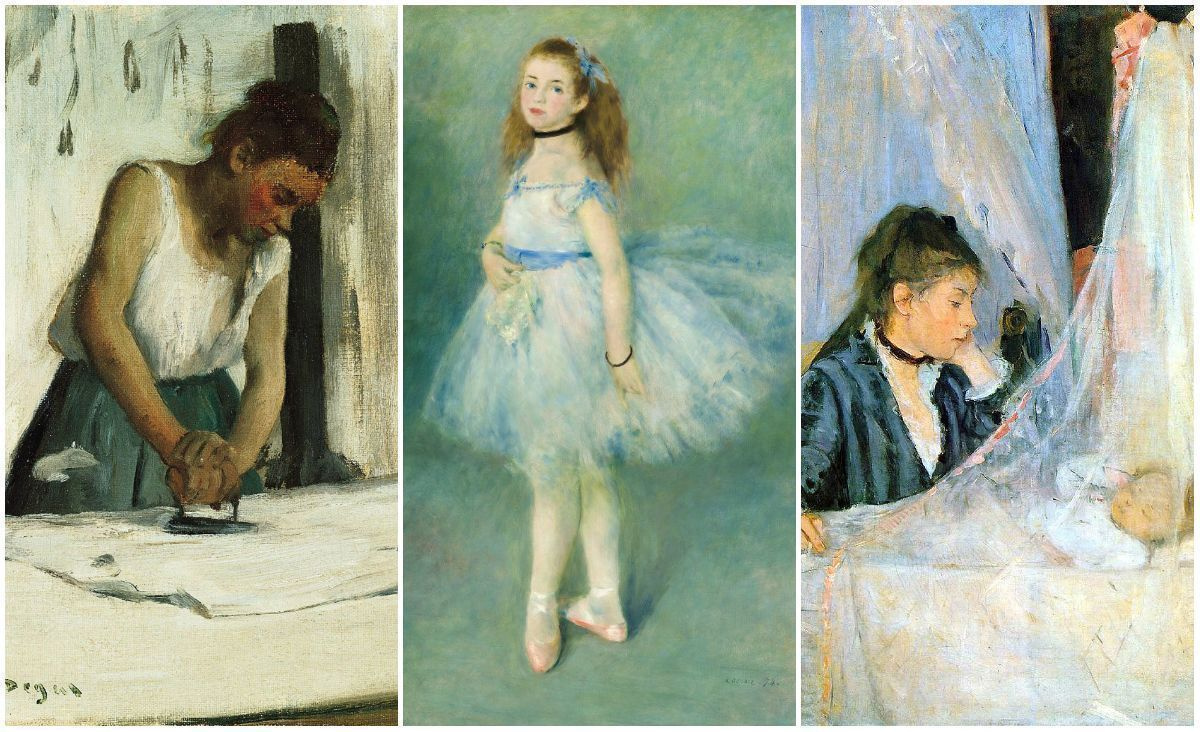

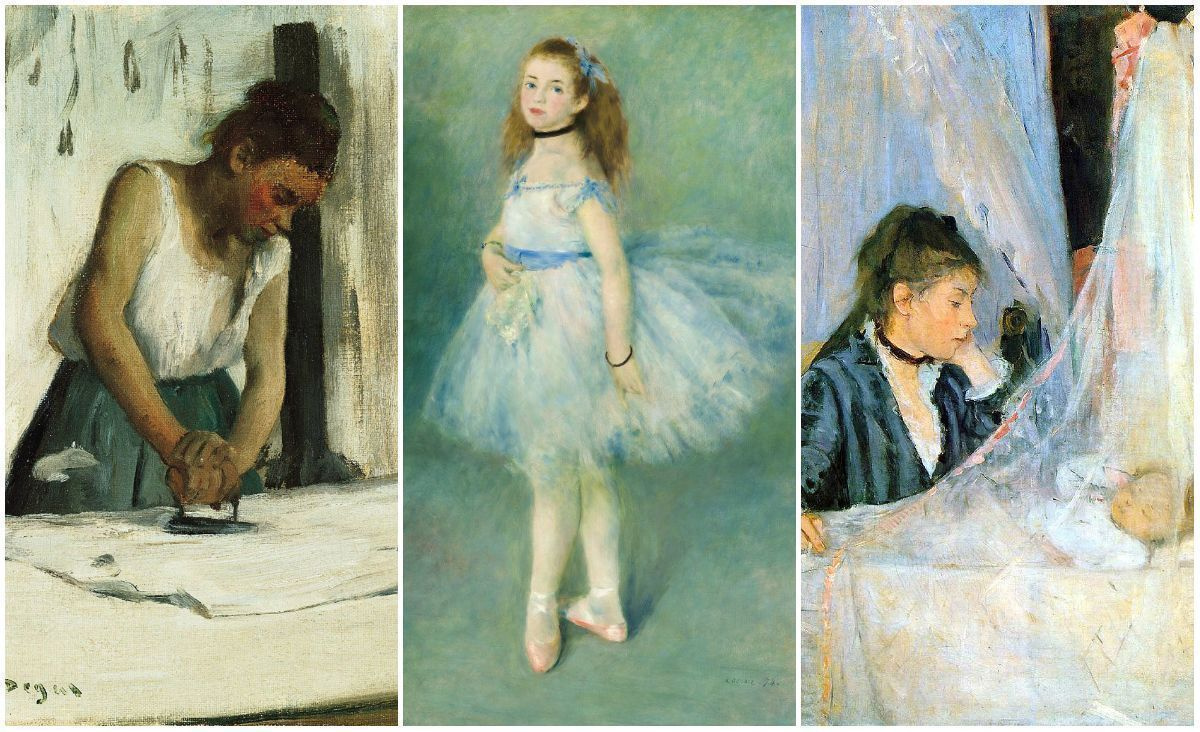

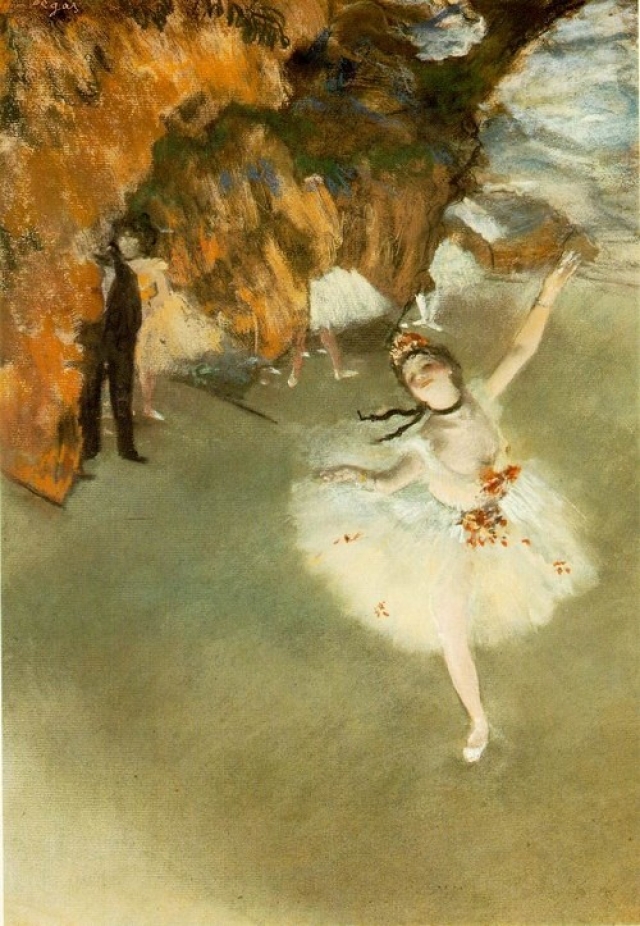

В первом же зале Жозефа Венсана ждал первый удар, и нанесла его ему «Танцовщица» г-на Ренуара.

— Какая жалость, что художник, явно имеющий чувство цвета, не научился хорошо рисовать! — сказал он мне. — Ноги его танцовщицы выглядят такими же безжизненными, как их газовые юбки!

— Пожалуй, вы к нему слишком жестоки, — не согласился я. — На мой взгляд, у этого художника очень даже четкий рисунок!

Ученик Бертена решил, что я иронизирую, и вместо ответа лишь пожал плечами. Я же с самым невинным видом подвел его к «Обработанному полю» г-на Писсарро. При виде этого великолепного пейзажа он подумал, что у него запотели очки, и, тщательно протерев стекла, он снова водрузил их себе на нос.

— Во имя Мишаллона! — воскликнул он. — А это что еще такое?

— Вы и сами видите не хуже меня! Это белый иней на глубоко прочерченных бороздах земли.

— Это борозды? Это иней? Да это какие-то бесформенные скребки по грязному холсту! Где тут начало и конец, где верх и низ, где зад и перед?

— Гм… Возможно, возможно… Но зато здесь есть впечатление!

— Странное впечатление, доложу я вам. О, а это что?

— Это «Фруктовый сад» г-на Сислея. Рекомендую вам вот это деревце, что справа. Написано, правда, кое-кое, но зато впечатление…

— Да отстаньте вы от меня со своим впечатлением!

Сегодня известна картина Сислея под названием «Фруктовый сад весной» — но она была написана значительно позже, в 1881-м. Накануне Первой выставки импрессионистов, в 1873-м, Сислей писал цветущие сады, однако картина — по крайней мере, в наше время — носит название «Весна в Буживале».

В каталоге выставки список представленных Сислеем работ выглядел так:

SISLEY (Alfred)

2, rue de la Princesse, à Voisins-Louveciennes.

161. Route de Saint-Germain: app. à M. Durand-Ruel.

162. Ile de la Loge: app. à M. Durand-Ruel.

163. La Seine à Port-Marly.

164. Verger.

165. Port-Marly, soirée d’hiver.

Возможно, под номером 162 и 163 значились приведенные ниже пейзажи, тоже полные «впечатлений»? Во всяком случае, к «Наводнению в Пор-Марли» у Сислея было особое отношение — через два года после выставки он напишет эту же самую сцену еще раз.

Но как я мог от него отстать? Между тем мы подошли к «Виду Мелена» г-на Руара. Так, это вроде вода, а в ней что-то такое… Ну вот, например, тень на переднем плане смотрится миленько…

— Я так понимаю, вас немного удивляет игра цвета…

— Скажите лучше, цветовая каша! О Коро, Коро! Какие преступления совершаются во имя твое! Ведь это ты ввел в моду эту вялую фактуру, этот поверхностный мазок, все эти пятна, которым любитель живописи сопротивлялся долгие тридцать лет и сдался наконец вопреки себе, побежденный твоим спокойным упорством! Капля, как известно, камень точит!

Анри Руар был бизнесменом и коллекционером, а к собственным живописным опытам всерьез не относился: достаточно сказать, что на Первой выставке импрессионистов Руар представил 11 работ — а в каталоге снабжена названием только одна: Vue de Melun. Остальные просто пронумерованы. «На террасе рядом с Сеной в Мелене» — из тех немногих его произведений, что оказались в коллекциях крупных музеев (в Музее д’Орсе в данном случае). Этот нередко можно встретить с датировкой 1880-й год, но есть мнение, что именно он был показан на Первой выставке импрессионистов, то есть был написан гораздо раньше.

Бедный художник продолжал свои рассуждения, но выглядел довольно спокойным, так что я оказался совершенно не готов к страшному происшествию, которым завершилось наше посещение этой невероятной выставки. Он относительно легко перенес «Вид на рыбачьи лодки, покидающие порт» г-на Клода Моне — возможно, потому, что мне удалось отвлечь его внимание от опасного созерцания этого полотна прежде, чем небольшие фигурки первого плана произвели свой смертоносный эффект. К несчастью, я проявил неосторожность и позволил ему слишком надолго задержаться перед «Бульваром Капуцинов» кисти того же автора.

Бульвар Капуцинок (фр. Boulevard des Capucines) на русский часто переводят как бульвар Капуцинов — это ошибка: бульвар назван так по имени стоявшего здесь женского монастыря капуцинок.

Точно не известно, какая из двух картин Моне с видом бульвара Капуцинок была представлена на выставке в 1874-м. ГМИИ Пушкина уверен в том, что хранящийся в Москве вариант. А сайт музея Нельсона-Аткинса из Канзас-Сити осторожно говорит: один из двух «Бульваров Капуцинок» Моне был на Первой выставке импрессионистов — может, и наш.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся он мефистофельским смехом. — Вот это действительно удачная работа! Вот оно, впечатление, или я ничего не смыслю в живописи! Вот только может хоть кто-нибудь объяснить мне, что означают эти бесчисленные черные пятнышки внизу картины?

— Но это же пешеходы!

— Выходит дело, и я похож на такое же черное пятно, когда прогуливаюсь по бульвару Капуцинов? Гром и молния! Вы что же, надо мной издеваетесь?

— Уверяю вас, господин Венсан…

— Да вы знаете, в какой технике выполнены эти пятна? В той же самой, что используют маляры, когда подновляют облицовку фонтанов! Шлеп! Блям! Бум! Как легло, так и легло! Это неслыханно! Это ужасно! Меня сейчас удар хватит!

В 1874-м выставлялись два Оттена — отец и сын. О чьей и какой работе идет речь, сложно предположить: в каталоге большинство их произведений не названы, только пронумерованы. Но известно, что Оттен-отец, известный как скульптор, виды Монмартра рисовал.

Что же касается Станисласа Лепина, каналу Сен-Дени он посвятил множество своих полотен. Приведенное выше подходит по дате и … оттенку: эффектные ночные виды канала (1, 2, 3) вряд ли удовлетворили бы Леруа и его возмущенного спутника, а вот на этой картине как раз тот колорит, который они могли бы счесть изящным (см. текст статьи ниже).

Я попытался его успокоить, показав ему «Канал Сен-Дени» г-на Лепина, «Холм Монмартра» г-на Оттена — обе эти работы представлялись мне довольно изящными по колориту. Но рок оказался сильнее меня — по пути нам попалась «Капуста» г-на Писсарро, и лицо моего друга из красного стало багровым.

— Это просто капуста, — обратился я к нему убедительно тихим голосом.

— Несчастная капуста! За что такая карикатура? Клянусь, я больше в жизни не стану есть капусты!

— Но позвольте, разве капуста виновата в том, что художник…

— Молчите! Иначе я сделаю что-нибудь ужасное…

Внезапно он издал громкий крик. Он увидел «Дом повешенного» г-на Поля Сезанна. Густой слой краски, покрывающий это драгоценное полотно, довершил дело, начатое «Бульваром Капуцинов», и папаша Венсан не устоял. У него начался бред.

Поначалу его безумие выглядело вполне мирным. Он вдруг стал глядеть на мир глазами импрессионистов и говорить так, словно сам стал одним из них.

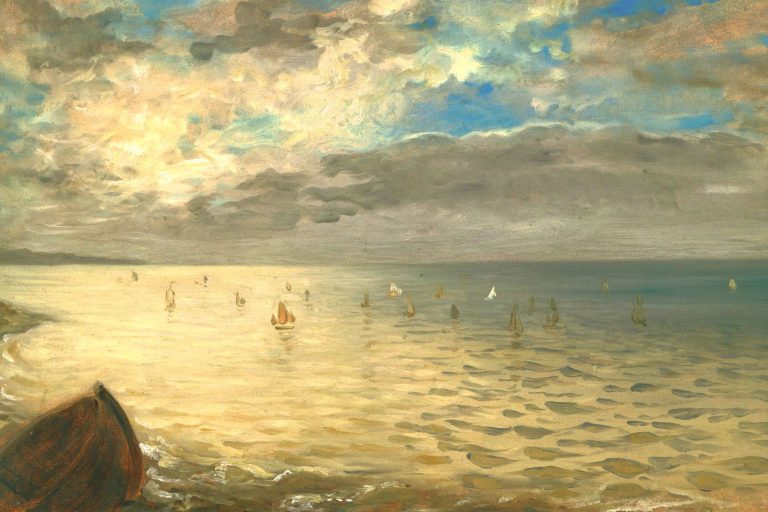

— Буден, бесспорно, талантлив, — заявил он, остановившись перед полотном означенного художника, изобразившего пляж. — Но почему его марины выглядят такими законченными?

— Так вы полагаете, что его живопись слишком тщательно проработана?

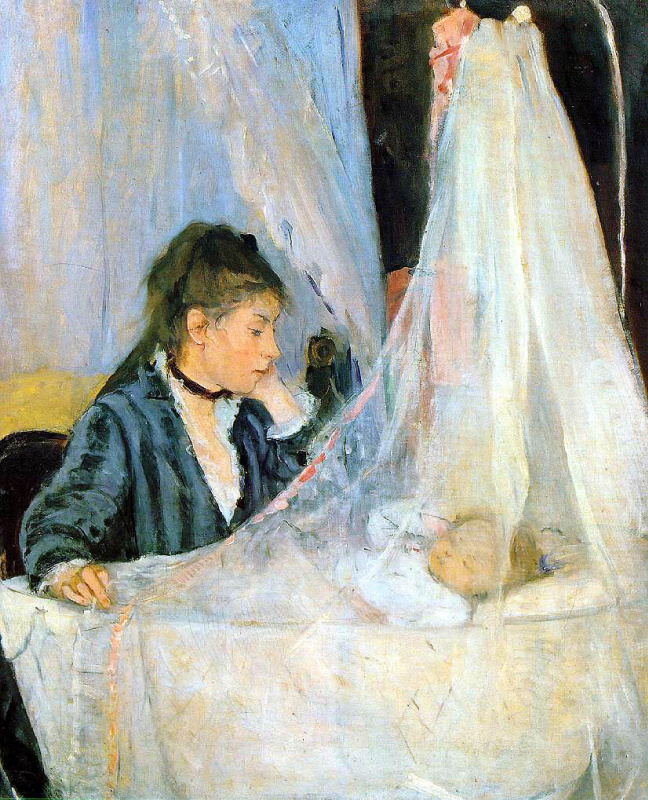

— Вне всякого сомнения. Иное дело мадемуазель Моризо! Эта юная дама не довольствуется простым воспроизведением кучи ненужных деталей. Если она пишет руку, то кладет ровно столько мазков, сколько на руке есть пальцев. Опля, и готово! Глупцы, которые придираются к тому, что рука у нее не похожа на руку, просто-напросто ничего не смыслят в искусстве импрессионизма. Великий Мане изгонит их из своей республики.

Какой именно Буден был представлен в каталоге Первой выставки импрессионистов под названием Le Toulinguet, cotes de Camaret (Finistére), можно только догадываться: в начале 1870-х художник писал этот вид в Бретани часто (одно и то же место, одинаковые названия — верные приметы импрессионизма!). А вот какие картины Берты Моризо были на выставке — известно точно. Показываем две — на которых хорошо видны руки персонажей.

-

Берта Моризо. У колыбели

-

Берта Моризо. Мать и сестра художницы

— Выходит, г-н Ренуар идет правильной дорогой — в его «Жнецах» нет ничего лишнего. Я бы даже рискнул сказать, что его фигуры…

— Слишком тщательно прописаны!

— О, господин Венсан! Но что вы скажете вот об этих трех цветовых пятнах, по идее изображающих человека на пшеничном поле?

— Скажу, что два из них лишние! Хватило бы и одного!

Я бросил на ученика Бертена настороженный взгляд. Его лицо на глазах приобретало пурпурный оттенок. Катастрофа казалась неизбежной. Случилось так, что последний удар моему другу нанес г-н Моне.

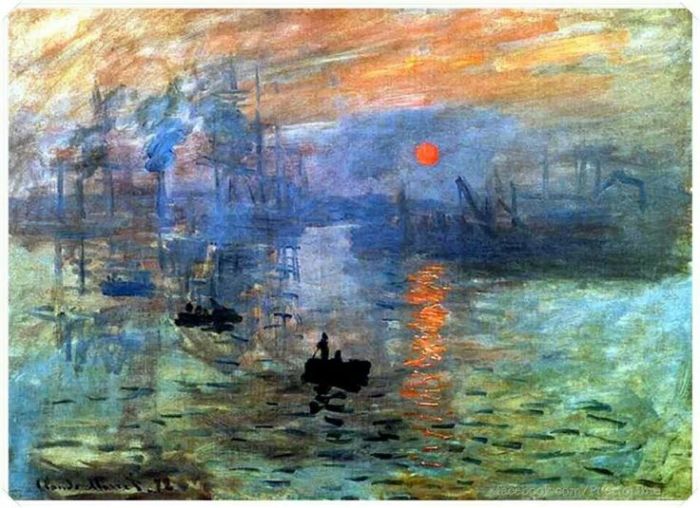

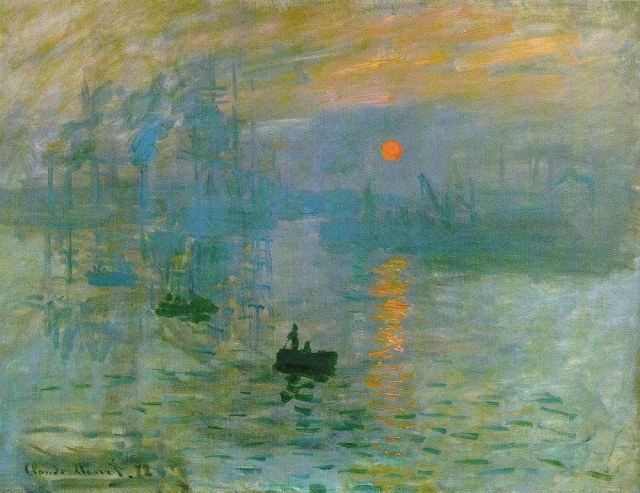

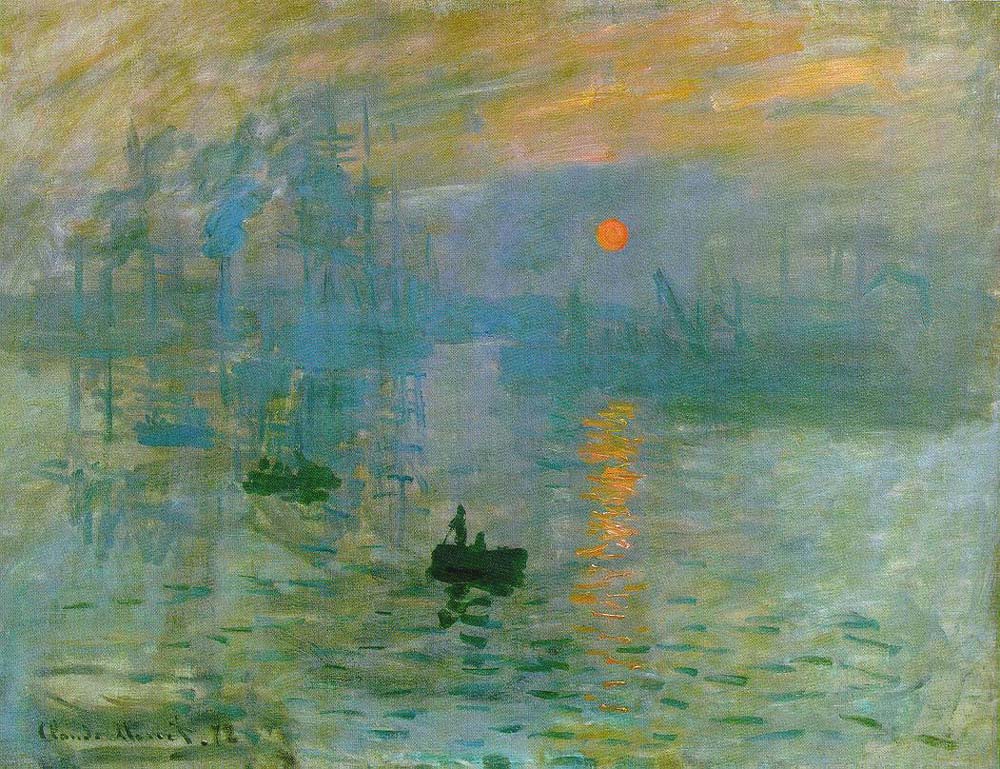

— О, вот оно, вот оно! — возопил он, когда мы приблизились к картине под номером 98. — Узнаю ее, свою любимицу! Ну-ка, что это за полотно? Прочтите-ка этикетку.

— «Впечатление. Восход солнца».

— Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!

Напрасно старался я вдохнуть жизнь в его угасающий разум. Все было напрасно. Он окончательно поддался чарам окружающего безобразия. «Прачка» г-на Дега, слишком грязная для прачки, вызвала у него бурю восторга. Сам Сислей казался ему вычурным и манерным. Не желая спорить с одержимым и опасаясь разгневать его, я попытался найти в импрессионистской живописи хоть что-нибудь стоящее. Разглядывая «Завтрак» г-на Моне, я довольно легко узнал хлеб, виноград и стул, написанные вполне прилично, на что и указал своему другу, но… он проявил полную неуступчивость.

-

Эдгар Дега. Прачка

-

Клод Моне. Ланч

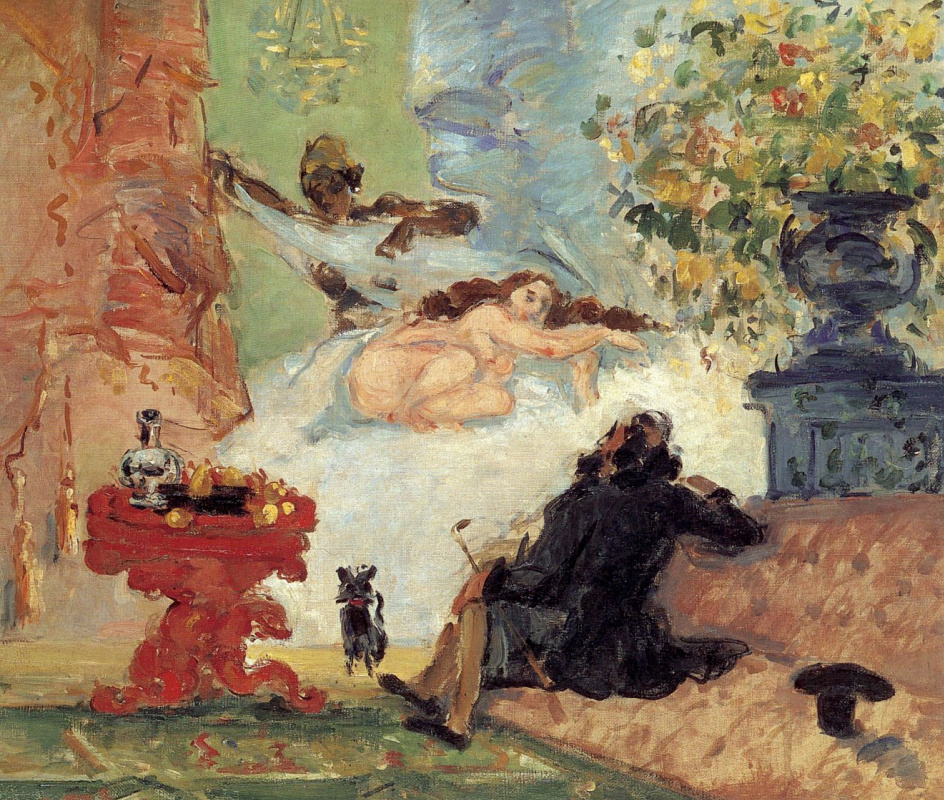

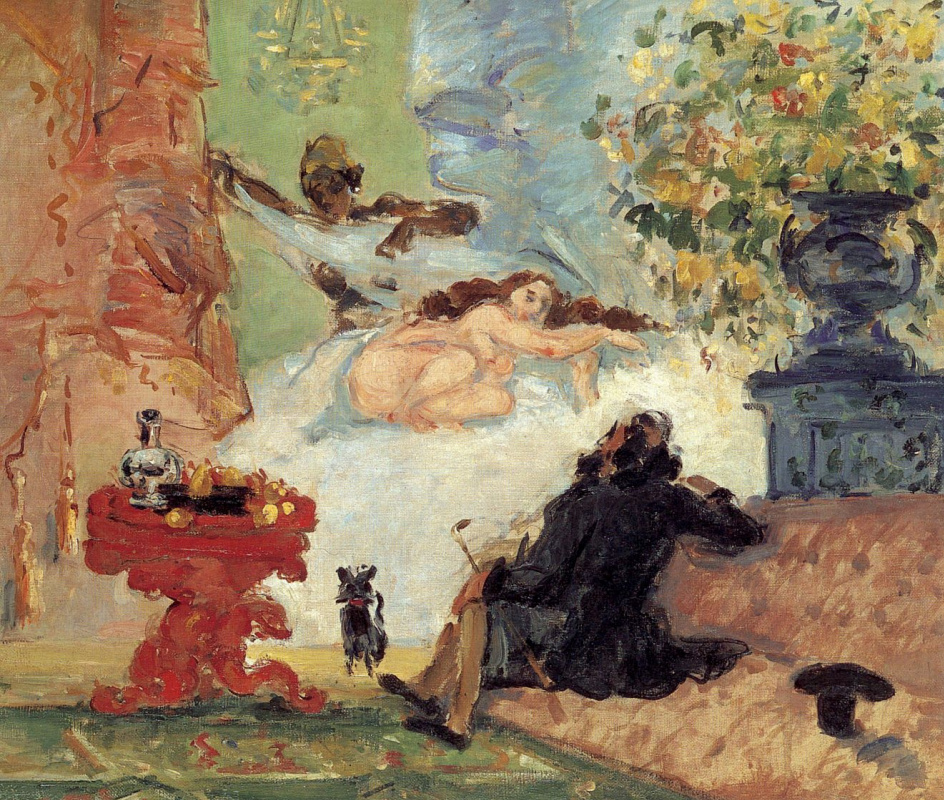

— Нет-нет! — воскликнул он. — Здесь Моне дает слабину! Он приносит ложную жертву богам Мессонье! Слишком много работы, слишком много! Лучше взглянем на «Современную Олимпию»!

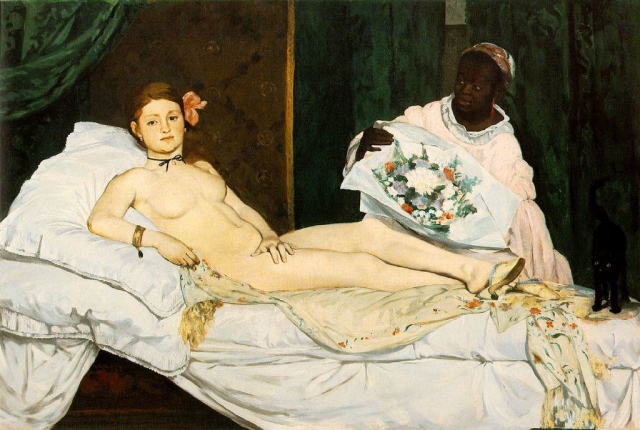

— Увы мне! Ну что же, идемте… И что же вы скажете об этой согнутой пополам женщине, с которой негритянка срывает последний покров, дабы представить ее во всем уродстве взору восхищенного брюнета-недотепы? Помните «Олимпию» г-не Мане? Так вот, по сравнению с работой г-на Сезанна это был шедевр рисунка, грамотности письма и законченности!

Все, чаша переполнилась. Классический мозг папаши Венсана, подвергнутый жестокому нападению со всех сторон, окончательно отключился. Он остановился напротив служащего, охранявшего все эти сокровища, и, приняв его за портрет, разразился критической тирадой.

— Так ли уж он плох? — говорил он, пожимая плечами. — Вот лицо, на нем два глаза… нос… рот… Нет, это не импрессионизм! Слишком уж тщательно выписаны детали! Теми красками, которые художник совершенно напрасно на него потратил, Моне написал бы двадцать парижских охранников!

— Может, вы все-таки пройдете? — обратился к нему .

— Слышите? — воскликнул мой друг. — Он даже умеет говорить! Нет, это явно работа какого-то педанта! Вы только вообразите, сколько времени он с ним провозился!

И, охваченный непреодолимым желанием выразить обуревавшие его чувства, он принялся выплясывать перед ошеломленным охранником дикий танец охотника за скальпами, одновременно выкрикивая страшным голосом:

— Улю-лю-лю! Я — ходячее впечатление! Я — кинжал смертоносной палитры! Я — «Бульвар Капуцинов» Моне, я — «Дом повешенног» и «Современная Олимпия» Сезанна! Улю-лю-лю-лю!Опубликовано в Le Charivari 25 апреля 1874 года

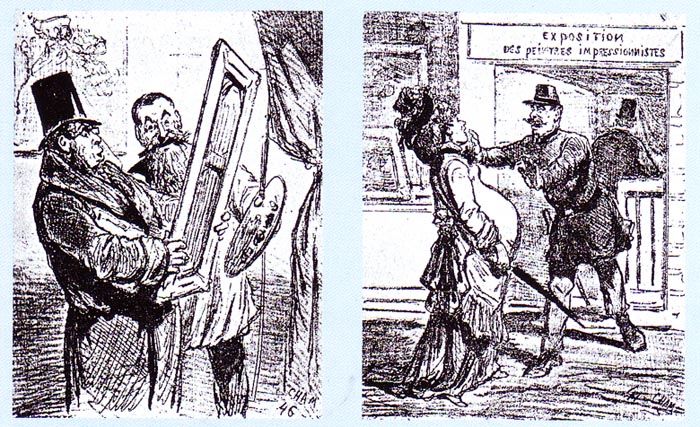

Le Charivari продолжит бичевать импрессионистов и в будущем. Карикатура с констеблем, который не пускает беременную даму на выставку импрессионистов, будет опубликована в газете в 1877-м году…

Текст статьи «Выставка импрессионистов» Луи Леруа приводится по книге Мишеля де Декера «Клод Моне» (ее русскоязычная версия вышла в серии ЖЗЛ, в переводе Елены Головиной).

Проиллюстрировала Наталья Кандаурова

Теги

- альфред сислей

- анри руар

- берта моризо

- впечатление

- импрессионизм

- импрессионисты

- камиль писсарро

- клод моне

- луи леруа

- неделя импрессионизма

- огюст ренуар

- первая выставка импрессионистов

- поль сезанн

- с картинками

- станислас лепин

- эдгар дега

- эжен буден

Комментарии • 3

Карикатуры на выставку «импрессионистов», Le Charivari, 1874

Иногда удачно подобранное слово становится предметом анекдотов, иногда – мемом, а порой — дает имя целому направлению в искусстве. Что это – стечение обстоятельств или историческая закономерность? Как бы то ни было, термин «импрессионизм» обязан своим появлением на свет критической статье, которая этот самый импрессионизм и высмеивала.

Отверженные художники

Начиная с 1863 года в Париже проводился так называемый Салон отверженных – выставка художников, чьи живописные эксперименты не находили поддержки Академии изящных искусств и не допускались к участию в официальном Парижском салоне. В числе «отверженных» оказались помимо прочих Эдуард Мане, Камиль Писсарро, Поль Сезанн, Альфред Сислей.

Камиль Писсарро. «Старая дорога из Аннери в Понтуаз. Заморозки»

Выставка 1874 года вошла в историю искусства как первая выставка импрессионистов. Правда, о том, что авторы полотен – импрессионисты, не знали тогда ни посетители салона, ни даже сами художники. Термина «импрессионизм» попросту не существовало – до выхода в свет статьи парижского журналиста Луи Леруа под названием «Выставка импрессионистов».

«Обойная бумага в стадии наброска»

Новый стиль в живописи вызывал тогда много критических отзывов, и Леруа написал в журнале «Le Charivari» о представленных на выставке картинах в иронической, полушутливой форме. Якобы он посетил мероприятие вместе со своим приятелем Жозефом Венсаном, который был шокирован и крайне впечатлен увиденным (“impression” с французского – «впечатление»).

Клод Моне. «Впечатление. Восходящее солнце»

Помимо этого, на выставке экспонировалась картина Клода Моне под названием «Впечатление. Восходящее солнце» — а потому слово «импрессионизм» в диалоге Леруа и Венсана смаковалось на все лады.

«- Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!»

Впечатление от импрессионизма

Новый подход к созданию картин – небрежный, торопливый – действительно производил тогда сильное впечатление на фоне традиционных, академических художественных стилей.

Но вообще говоря, такова и была цель художников – выразить свои переживания, впечатления на холсте – живо и смело, поймав момент. Поэтому с термином согласились – несмотря на некоторую неопределенность, он прижился.

В настоящее время картина «Впечатление. Восходящее солнце» находится в музее «Мармоттан».

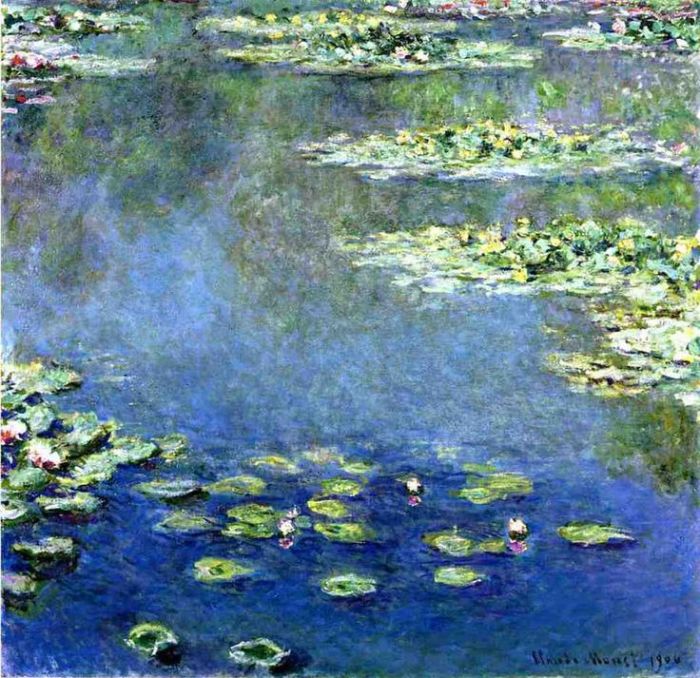

Работы Моне имеют огромную ценность среди коллекционеров, в частности, картина «Пруд с водяными лилиями» была продана на аукционе за сумму более чем 80 миллионов долларов.

Клод Моне. «Пруд с водяными лилиями»

Картины Моне и других импрессионистов занимают теперь почетное место среди шедевров мировой живописи.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

С 15 апреля по 15 мая 1874 года на бульваре Капуцинок, 35 в Париже проходит Первая выставка импрессионистов. 30 художников, которые представили на ней 165 работ, конечно, не в курсе, что экспозиция называется так. Они открыли выставку Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов. Но уже через 10 дней в юмористической газете Le Charivari выйдет разгромная статья арт-критика Луи Леруа (Louis Leroy, 1812 — 1885), в которой он, желая высмеять новую живопись и одну конкретную картину Клода Моне со словом «впечатление» в названии, назовет участников выставки импрессионистами. Это была веселая статья, построенная в виде диалога двух озадаченных и возмущенных посетителей вернисажа. Но у нее был один недостаток — в ней не было цветных репродукций упоминаемых работ. «Артхив» исправляет эту оплошность. Публикуем знаменитую статью Леруа полностью и иллюстрируем ее картинами с исторической выставки.

Арт-критик Луи-Леруа, давший название импрессионизму. И здание, в котором проходила Первая выставка импрессионистов.

Луи Леруа. Выставка импрессионистов

Да, нелегкий мне выдался денек! Вместе со своим другом Жозефом Венсаном, пейзажистом и учеником Бертена (этого? — Артхив), которого разные правительства удостоили множества наград, я рискнул посетить первую выставку, прошедшую на бульваре Капуцинов. Мой неосторожный друг составил мне компанию, не подозревая ни о чем дурном. Он думал, что мы просто пойдем посмотреть на обычную живопись — хорошую и плохую, чаще плохую, чем хорошую, но уж никак не покушающуюся на художественную нравственность, культ формы и уважение к мастерам.

— Что там форма! Что мастера! Все это больше никому не нужно, старина! Теперь все поменялось.

В первом же зале Жозефа Венсана ждал первый удар, и нанесла его ему «Танцовщица» г-на Ренуара.

— Какая жалость, что художник, явно имеющий чувство цвета, не научился хорошо рисовать! — сказал он мне. — Ноги его танцовщицы выглядят такими же безжизненными, как их газовые юбки!

— Пожалуй, вы к нему слишком жестоки, — не согласился я. — На мой взгляд, у этого художника очень даже четкий рисунок!

Ученик Бертена решил, что я иронизирую, и вместо ответа лишь пожал плечами. Я же с самым невинным видом подвел его к «Обработанному полю» г-на Писсарро. При виде этого великолепного пейзажа он подумал, что у него запотели очки, и, тщательно протерев стекла, он снова водрузил их себе на нос.

— Во имя Мишаллона! — воскликнул он. — А это что еще такое?

— Вы и сами видите не хуже меня! Это белый иней на глубоко прочерченных бороздах земли.

— Это борозды? Это иней? Да это какие-то бесформенные скребки по грязному холсту! Где тут начало и конец, где верх и низ, где зад и перед?

— Гм… Возможно, возможно… Но зато здесь есть впечатление!

— Странное впечатление, доложу я вам. О, а это что?

— Это «Фруктовый сад» г-на Сислея. Рекомендую вам вот это деревце, что справа. Написано, правда, кое-кое, но зато впечатление…

— Да отстаньте вы от меня со своим впечатлением!

Сегодня известна картина Сислея под названием «Фруктовый сад весной» — но она была написана значительно позже, в 1881-м. Накануне Первой выставки импрессионистов, в 1873-м, Сислей писал цветущие сады, однако картина — по крайней мере, в наше время — носит название «Весна в Буживале».

В каталоге выставки список представленных Сислеем работ выглядел так:SISLEY (Alfred)

2, rue de la Princesse, à Voisins-Louveciennes.161. Route de Saint-Germain: app. à M. Durand-Ruel.

162. Ile de la Loge: app. à M. Durand-Ruel.

163. La Seine à Port-Marly.

164. Verger.

165. Port-Marly, soirée d’hiver.Возможно, под номером 162 и 163 значились приведенные ниже пейзажи, тоже полные «впечатлений»? Во- всяком случае, к «Наводнению в Пор-Марли» у Сислея было особое отношение — через два года после выставки он напишет эту же самую сцену еще раз.

Но как я мог от него отстать? Между тем мы подошли к «Виду Мелена» г-на Руара. Так, это вроде вода, а в ней что-то такое… Ну вот, например, тень на переднем плане смотрится миленько…

— Я так понимаю, вас немного удивляет игра цвета…

— Скажите лучше, цветовая каша! О Коро, Коро! Какие преступления совершаются во имя твое! Ведь это ты ввел в моду эту вялую фактуру, этот поверхностный мазок, все эти пятна, которым любитель живописи сопротивлялся долгие тридцать лет и сдался наконец вопреки себе, побежденный твоим спокойным упорством! Капля, как известно, камень точит!

Анри Руар был бизнесменом и коллекционером, а к собственным живописным опытам всерьез не относился: достаточно сказать, что на Первой выставке импрессионистов Руар представил 11 работ — а в каталоге снабжена названием только одна: Vue de Melun. Остальные просто пронумерованы. «На террасе рядом с Сеной в Мелене» — из тех немногих его произведений, что оказались в коллекциях крупных музеев (в Музее д’Орсе в данном случае). Этот пейзаж нередко можно встретить с датировкой 1880-й год, но есть мнение, что именно он был показан на Первой выставке импрессионистов, то есть был написан гораздо раньше.

Бедный художник продолжал свои рассуждения, но выглядел довольно спокойным, так что я оказался совершенно не готов к страшному происшествию, которым завершилось наше посещение этой невероятной выставки. Он относительно легко перенес «Вид на рыбачьи лодки, покидающие порт» г-на Клода Моне — возможно, потому, что мне удалось отвлечь его внимание от опасного созерцания этого полотна прежде, чем небольшие фигурки первого плана произвели свой смертоносный эффект. К несчастью, я проявил неосторожность и позволил ему слишком надолго задержаться перед «Бульваром Капуцинов» кисти того же автора.

Бульвар Капуцинок (фр. Boulevard des Capucines) на русский часто переводят как бульвар Капуцинов — это ошибка: бульвар назван так по имени стоявшего здесь женского монастыря капуцинок.

Точно не известно, какая из двух картин Моне с видом бульвара Капуцинок была представлена на выставке в 1874-м. ГМИИ Пушкина уверен в том, что хранящийся в Москве вариант. А сайт музея Нельсона-Аткинса из Канзас-Сити осторожно говорит: один из двух «Бульваров Капуцинок» Моне был на Первой выставке импрессионистов — может, и наш.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся он мефистофельским смехом. — Вот это действительно удачная работа! Вот оно, впечатление, или я ничего не смыслю в живописи! Вот только может хоть кто-нибудь объяснить мне, что означают эти бесчисленные черные пятнышки внизу картины?

— Но это же пешеходы!

— Выходит дело, и я похож на такое же черное пятно, когда прогуливаюсь по бульвару Капуцинов? Гром и молния! Вы что же, надо мной издеваетесь?

— Уверяю вас, господин Венсан…

— Да вы знаете, в какой технике выполнены эти пятна? В той же самой, что используют маляры, когда подновляют облицовку фонтанов! Шлеп! Блям! Бум! Как легло, так и легло! Это неслыханно! Это ужасно! Меня сейчас удар хватит!

В 1874-м выставлялись два Оттена — отец и сын. О чьей и какой работе идет речь, сложно предположить: в каталоге большинство их произведений не названы, только пронумерованы. Но известно, что Оттен-отец, известный как скульптор, виды Монмартра рисовал.

Что же касается Станисласа Лепина, каналу Сен-Дени он посвятил множество своих полотен. Приведенное выше подходит по дате и … оттенку: эффектные ночные виды канала (1, 2, 3) вряд ли удовлетворили бы Леруа и его возмущенного спутника, а вот на этой картине как раз тот колорит, который они могли бы счесть изящным (см. текст статьи ниже).

Я попытался его успокоить, показав ему «Канал Сен-Дени» г-на Лепина, «Холм Монмартра» г-на Оттена — обе эти работы представлялись мне довольно изящными по колориту. Но рок оказался сильнее меня — по пути нам попалась «Капуста» г-на Писсарро, и лицо моего друга из красного стало багровым.

— Это просто капуста, — обратился я к нему убедительно тихим голосом.

— Несчастная капуста! За что такая карикатура? Клянусь, я больше в жизни не стану есть капусты!

— Но позвольте, разве капуста виновата в том, что художник…

— Молчите! Иначе я сделаю что-нибудь ужасное…

Внезапно он издал громкий крик. Он увидел «Дом повешенного» г-на Поля Сезанна. Густой слой краски, покрывающий это драгоценное полотно, довершил дело, начатое «Бульваром Капуцинов», и папаша Венсан не устоял. У него начался бред.

Поначалу его безумие выглядело вполне мирным. Он вдруг стал глядеть на мир глазами импрессионистов и говорить так, словно сам стал одним из них.

— Буден, бесспорно, талантлив, — заявил он, остановившись перед полотном означенного художника, изобразившего пляж. — Но почему его марины выглядят такими законченными?

— Так вы полагаете, что его живопись слишком тщательно проработана?

— Вне всякого сомнения. Иное дело мадемуазель Моризо! Эта юная дама не довольствуется простым воспроизведением кучи ненужных деталей. Если она пишет руку, то кладет ровно столько мазков, сколько на руке есть пальцев. Опля, и готово! Глупцы, которые придираются к тому, что рука у нее не похожа на руку, просто-напросто ничего не смыслят в искусстве импрессионизма. Великий Мане изгонит их из своей республики.

Какой именно пейзаж Буден был представлен в каталоге Первой выставки импрессионистов под названием Le Toulinguet, cotes de Camaret (Finistére), можно только догадываться: в начале 1870-х художник писал этот вид в Бретани часто (одно и то же место, одинаковые названия — верные приметы импрессионизма!). А вот какие картины Берты Моризо были на выставке — известно точно. Показываем две — на которых хорошо видны руки персонажей.

-

Берта Моризо. У колыбели

-

Берта Моризо. Мать и сестра художницы

— Выходит, г-н Ренуар идет правильной дорогой — в его «Жнецах» нет ничего лишнего. Я бы даже рискнул сказать, что его фигуры…

— Слишком тщательно прописаны!

— О, господин Венсан! Но что вы скажете вот об этих трех цветовых пятнах, по идее изображающих человека на пшеничном поле?

— Скажу, что два из них лишние! Хватило бы и одного!

Я бросил на ученика Бертена настороженный взгляд. Его лицо на глазах приобретало пурпурный оттенок. Катастрофа казалась неизбежной. Случилось так, что последний удар моему другу нанес г-н Моне.

— О, вот оно, вот оно! — возопил он, когда мы приблизились к картине под номером 98. — Узнаю ее, свою любимицу! Ну-ка, что это за полотно? Прочтите-ка этикетку.

— «Впечатление. Восход солнца».

— Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!

Напрасно старался я вдохнуть жизнь в его угасающий разум. Все было напрасно. Он окончательно поддался чарам окружающего безобразия. «Прачка» г-на Дега, слишком грязная для прачки, вызвала у него бурю восторга. Сам Сислей казался ему вычурным и манерным. Не желая спорить с одержимым и опасаясь разгневать его, я попытался найти в импрессионистской живописи хоть что-нибудь стоящее. Разглядывая «Завтрак» г-на Моне, я довольно легко узнал хлеб, виноград и стул, написанные вполне прилично, на что и указал своему другу, но… он проявил полную неуступчивость.

-

Эдгар Дега. Прачка

-

Клод Моне. Ланч

— Нет-нет! — воскликнул он. — Здесь Моне дает слабину! Он приносит ложную жертву богам Мессонье! Слишком много работы, слишком много! Лучше взглянем на «Современную Олимпию»!

— Увы мне! Ну что же, идемте… И что же вы скажете об этой согнутой пополам женщине, с которой негритянка срывает последний покров, дабы представить ее во всем уродстве взору восхищенного брюнета-недотепы? Помните «Олимпию» г-не Мане? Так вот, по сравнению с работой г-на Сезанна это был шедевр рисунка, грамотности письма и законченности!

Все, чаша переполнилась. Классический мозг папаши Венсана, подвергнутый жестокому нападению со всех сторон, окончательно отключился. Он остановился напротив служащего, охранявшего все эти сокровища, и, приняв его за портрет, разразился критической тирадой.

— Так ли уж он плох? — говорил он, пожимая плечами. — Вот лицо, на нем два глаза… нос… рот… Нет, это не импрессионизм! Слишком уж тщательно выписаны детали! Теми красками, которые художник совершенно напрасно на него потратил, Моне написал бы двадцать парижских охранников!

— Может, вы все-таки пройдете? — обратился к нему портрет.

— Слышите? — воскликнул мой друг. — Он даже умеет говорить! Нет, это явно работа какого-то педанта! Вы только вообразите, сколько времени он с ним провозился!

И, охваченный непреодолимым желанием выразить обуревавшие его чувства, он принялся выплясывать перед ошеломленным охранником дикий танец охотника за скальпами, одновременно выкрикивая страшным голосом:

— Улю-лю-лю! Я — ходячее впечатление! Я — кинжал смертоносной палитры! Я — «Бульвар Капуцинов» Моне, я — «Дом повешенног» и «Современная Олимпия» Сезанна! Улю-лю-лю-лю!

Опубликовано в Le Charivari 25 апреля 1874 года

Le Charivari продолжит бичевать импрессионистов и в будущем. Карикатура с констеблем, который не пускает беременную даму на выставку импрессионистов, будет опубликована в газете в 1877-м году…

Распространение материалов разрешено только со ссылкой на источник.

- Начало

- Галерея

- Артклуб

- Магазин

- Новости

- Форум

Луи Леруа: французский художественный критик, придумавший имя импрессионизм 508 слов читать ~3 мин.Раздел в процессе наполнения и корректировки

- 0

Текст ещё не готов

Оглавление: Энциклопедия

Серия величайших художественных критиковЛуи Леруа Биография французского искусствоведа, придумавшего название «импрессионизм».

Искусствовед Луи Лерой.

СодержаниеКем был Луи Лерой? • Биография • Первая выставка импрессионизма • Последствия

Впечатление, восход солнца (1872) Пейзаж Моне, которыйсейчас находится в музее Мармоттан в Париже, название которого было использовано искусствоведомЛуи Лерой для обозначения термина«импрессионисты».

ИЗВЕСТНЫЕ ИСКУССТВА КРИТИКИДжейкоб Буркхардт (1818-97) Роджер Фрай (1866-1934) Герберт Рид (1893-1968) Джон Канадей (1907-85) Гарольд Розенберг (1906-1978) Клемент Гринберг (1909-94) Лео Стейнберг (1920- 2011)

Кем был Луи Лерой?

Луи Леруа стал одним из самых известных искусствоведов, связанных с эпохой современного искусства , в результате публикации насмешливого отзыва о групповой выставке в Париже под заголовком «Выставка импрессионистов». При этом он невольно окрестил одно из величайших течений в истории искусства – импрессионизм – и обозначил четкую идентичность небольшой группы художников-импрессионистов , участвовавших в шоу. Среди последних были Клод Моне (1840-1926), Ренуар (1841-1919), Поль Сезанн (1839-1906), Берта Моризо (1841-95), Эдгар Дега (1834-1917), Камиль Писсарро (1830–1903), Альфред Сислей (1839–1899) и Арман Гиллоймин (1841–1927), объединившиеся в Societe Anonyme des Peintres, Sculpteurs et Graveurs (Анонимное общество художников, скульпторов и граверов), чтобы продемонстрировать свое искусство. Луи Лерой взял пример с одной из картин Клода Моне, озаглавленной: «Впечатление, восход» ( Impression, Soleil Levant ). Увы, его полное непонимание эстетики и живописных качеств этих ранних картин импрессионистов вошло в историю как одна из самых больших ошибок во французской живописи. Тем не менее, немногие французские искусствоведы нашли что-то положительное о любом из восьми Выставки импрессионистов в Париже с 1874 по 1886 год. Публика не стала более восторженной. В самом деле, несмотря на финансовую поддержку парижских торговцев произведениями искусства, таких как Поль Дюран-Рюэль (1831-1922) и Амбруаз Воллар (1866-1939), только прибытие богатых коллекционеров произведений искусства из Америки и России, таких как Альбер Барнс (1872-1951) и Ивана Морозова (1871-1921) – художники-импрессионисты начали продавать свои картины на значительные суммы. Таким образом, язвительный и нелестный отзыв Луи Леруа о первом появлении импрессионизма Моне вполне соответствовал вкусу современного парижанца. О других искусствоведах того же периода см.: Феликс Фенеон (1861-1944) и Гийом Аполлинер (1880-1918).

биография

Луи Лерой был очень разносторонним художником и критиком XIX века, который занимался несколькими видами искусства , включая литературу, а также живописью и гравюрой. Тем не менее, его главным образом помнят как журналиста и обозревателя французского сатирического издания Le Charivari (чье название означает «несогласованная музыка»), который первым ввел сатирический термин «импрессионисты» для описания незавершенных картин, выставленных на первой выставке. Выставка импрессионистов на втором этаже бульвара Капуцинов, 35.

Le Charivari была иллюстрированной газетой, которая ежедневно выходила в Париже с 1832 по 1936 год. В ней использовалось карикатурное искусство , а также карикатуры, обзоры и сатиры из повседневной жизни, и она была моделью, которую использовали Эбенезер Ланделлс и Генри Мэйхью, когда они запустили Punch. в 1841 году. Рецензия Леруа появилась 25 апреля 1874 года под названием «Выставка импрессионистов» ( Exposition des Impressionnistes ).

Первая выставка импрессионизма

Привыкший к тщательно составленным, красиво оформленным и реалистичным картинам, ежегодно выставляемым в Парижском салоне , 62-летний Лерой был шокирован небрежной манерой рисования и небрежной композицией Моне и его друзей. Его реакцию разделяло большинство посетителей шоу, которые считали сюжет (в основном пейзажи или сцены повседневной жизни уличных людей) «вульгарным» и «банальным». Кроме того, они считали принятую манеру живописи слишком схематичной и неполной. Использование быстрых мазков – когда все картины завершаются за один сеанс – считалось оскорблением кропотливой и трудоемкой работы традиционных художников, которые часто тратили недели на одну работу.

Если вы заметили грамматическую или смысловую ошибку в тексте – пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Спасибо!

Красным отмечены тексты, которые ещё не готовы, а синим – те, что уже можно прочитать.

Кому понравилось

автор

— обновлено в 1 секунду назад

Иногда удачно подобранное слово становится предметом анекдотов, иногда – мемом, а порой — дает имя целому направлению в искусстве. Что это – стечение обстоятельств или историческая закономерность? Как бы то ни было, термин «импрессионизм» обязан своим появлением на свет критической статье, которая этот самый импрессионизм и высмеивала.

Арт-критик Луи-Леруа, давший название импрессионизму. И здание, в котором проходила Первая выставка импрессионистов.

Отверженные художники

Начиная с 1863 года в Париже проводился так называемый Салон отверженных – выставка художников, чьи живописные эксперименты не находили поддержки Академии изящных искусств и не допускались к участию в официальном Парижском салоне. В числе «отверженных» оказались помимо прочих Эдуард Мане, Камиль Писсарро, Поль Сезанн, Альфред Сислей.

Камиль Писсарро. «Старая дорога из Аннери в Понтуаз. Заморозки»

Выставка 1874 года вошла в историю искусства как первая выставка импрессионистов. Правда, о том, что авторы полотен – импрессионисты, не знали тогда ни посетители салона, ни даже сами художники. Термина «импрессионизм» попросту не существовало – до выхода в свет статьи парижского журналиста Луи Леруа под названием «Выставка импрессионистов».

«Обойная бумага в стадии наброска»

Новый стиль в живописи вызывал тогда много критических отзывов, и Леруа написал в журнале «Le Charivari» о представленных на выставке картинах в иронической, полушутливой форме. Якобы он посетил мероприятие вместе со своим приятелем Жозефом Венсаном, который был шокирован и крайне впечатлен увиденным (“impression” с французского – «впечатление»).

Клод Моне. «Впечатление. Восходящее солнце»

Помимо этого, на выставке экспонировалась картина Клода Моне под названием «Впечатление. Восходящее солнце» — а потому слово «импрессионизм» в диалоге Леруа и Венсана смаковалось на все лады.

«- Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!»

Впечатление от импрессионизма

Новый подход к созданию картин – небрежный, торопливый – действительно производил тогда сильное впечатление на фоне традиционных, академических художественных стилей.

Но вообще говоря, такова и была цель художников – выразить свои переживания, впечатления на холсте – живо и смело, поймав момент. Поэтому с термином согласились – несмотря на некоторую неопределенность, он прижился.

В настоящее время картина «Впечатление. Восходящее солнце» находится в музее «Мармоттан».

Работы Моне имеют огромную ценность среди коллекционеров, в частности, картина «Пруд с водяными лилиями» была продана на аукционе за сумму более чем 80 миллионов долларов.

Клод Моне. «Пруд с водяными лилиями»

Антон Исаков,

15 апреля 2018, 19:48 — REGNUM 15 апреля 1874 года в Париже на бульваре Капуцинок в доме №35 открылась выставка, организованная «Анонимным обществом художников, живописцев, скульпторов и граверов». Позже она войдет в историю как первая выставка импрессионистов.

Клод Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873

Экспозиция была скандальной по своему содержанию, так как новоявленные художники, принявшие в ней участие, напрочь разрывали со всеми устоявшимися в обществе представлениями о живописи. Они вызывали резкое отторжение у посетителей, а парижская пресса им вторила.

«Эти художники, в большинстве своем прекрасно владеющие рисунком и живописью, отвели рисунку второстепенную роль, а искусство живописи свели к небрежным, грубым мазкам. Отметим, однако, что у них есть несомненное достоинство — непосредственность, но это лишь усугубляет их вину», — писал журналист Польдэ Анри.

25 апреля 1874 года в газете «Шаривари» вышла статья малоизвестного журналиста Луи Леруа «Выставка импрессионистов». Именно с легкой руки автора это течение в живописи получило свое имя, которое, впрочем, подсказал критику Клод Моне названием своей картины.

Клод Моне. Рыбацкие лодки, покидающие гавань. 1874

Импрессионисты отходили от принципов живописи, доминировавших в обществе. Они стремились передать впечатление, эмоцию, чувство от созерцаемого объекта, их мало интересовали детали, передача реального изображения, с этим с успехом начала справляться фотография. В этом смысле их творчество стало революционным.

Новое всегда вызывает опасение, пугает. Новое часто воспринимается как покушение на наш мир, на доминирующие в нём ценности. Но спустя время новое очень часто становится классикой.

Отмечается, что импрессионисты не страдали философичностью, они не покушались на устои господствующего класса, практически не критиковали его социальные пороки (исключением стал, пожалуй, лишь Эдуард

Мане), но тем не менее они отходили от него своим демократизмом. Импрессионисты были аполитичны, их интересовало другое: момент, миг между прошлым и будущим. Поэтому на их полотнах мы видим пейзажи, портреты, натюрморты.

Каждый представитель этого течения был уникален и неповторим. Остановимся на наиболее замечательных из них.

Эдуард Мане считается родоначальником импрессионизма, начинал он творить в более реалистичной манере и как бы не решался до конца вступить на путь, освоенный его сподвижниками. В работах первого импрессиониста можно найти и социальный подтекст, несвойственный для данного течения, что стало особенностью художника.

Картина «Завтрак на траве» написана в 1863 году. Она была провокационна по своему содержанию: обнаженная женщина сидит на траве в компании двух мужчин, которые, кажется, не замечают ее наготу. Дерзкий взгляд обращен в сторону зрителя. Изображать обнаженную женщину вне античного контекста считалось непозволительным — это было признаком дурного вкуса и поэтому воспринималось как провокация.

Эдуар Мане. Завтрак на траве.1863

Пожалуй, больше всего зрителей возмущал бесстыдный взгляд женщины, нежели ее «наряд», подобная откровенность была воспринята как покушение на нравственные устои, господствующие в обществе. Однако сегодня картина считается безусловным шедевром, увидеть ее можно в музее д’Орсе, расположенном в Париже.

Картина была создана также в 1863 году и вызвала скандал не меньший скандал. Сюжет работы не оригинален и явным образом отсылает к полотнам Тициана, Джорджоне, Гойи и других не менее прославленных мастеров. Однако, как и в «Завтраке на траве», здесь нет отсылок к античным и мифологическим сюжетам, которые допускали изображение обнаженного тела. Современный контекст оскорблял публику, вызывал недоумение. Кроме того, само название уже было провокативно: Олимпией называли женщин, продающих свою любовь. Кроме того, картина наполнена и другими символическими деталями, которые без труда угадывались искушенным зрителем.

Эдуар Мане. Олимпия. 1863

Думается, что Мане бросал вызов своими работами ханжеству буржуазного общества, представители которого отнюдь не гнушались встреч с представительницами древнейшей профессии. Женщина, изображенная на картине, смотрит на зрителя в упор, прямо в глаза, ставя его, таким образом, на место клиента Олимпии — это и било в самое сердце.

Аналогичный удар по лицемерию представителей среднего класса можно, кстати, увидеть на поздней работе художника «Бар в Фоли-Бержер».

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. 1882

Творчество Мане подвергалось критике не только за его откровенность, отторжение вызывала и его художественная манера. Думается, что приведенная ниже цитата отражает отношение современников не только к упомянутому художнику, но и в целом к новому течению в живописи.

«Люди толпятся около одной из картин, и я слышу, как кто-то говорит: «Что за чушь! Так может писать только Мане!» — а чуть погодя — торжествующий возглас: «Так это и есть Мане!»

Да, это полная чушь, но чушь возмутительная. Картины, которые с трудом и за наброски-то сойдут, самодовольно призывают нас восхищаться всем, что напишут эти господа. И приходится признать, к моему сожалению, что породил эту школу незавершенных и самодовольных работ господин Коро», — отмечал один из публицистов, посетивший выставку импрессионистов.

Картина, давшая названию всему художественному направлению, является одной из самых известных в творчестве художника.

Луи Леруа в упомянутой выше статье так охарактеризовал увиденное им:

» — Что тут изображено?

— Посмотрите в каталоге. Это называется «Впечатление. Восход солнца».

— Впечатление? Так я и думал. Я только говорил себе — раз я нахожусь под таким впечатлением, то в этой картине должно быть какое-то впечатление… а как свободно, как непринужденно написано! Даже обои на первоначальной стадии обработки выглядят более законченными, чем этот морской пейзаж».

С одной стороны, претензия понятна, автор хотел увидеть нечто, выполненное в привычной манере. С этой стороны его претензия ясна, однако Моне решал совершенно другую задачу. Импрессионисты оказались не поняты современниками.

Клод Моне. Восход солнца. 1873

Что касается Клода Моне, он был, пожалуй, единственным импрессионистом, оставшимся верным выбранному направлению до конца. Объектом его исследования были скорее возможности цвета, а не люди или прочие предметы действительности. В этом можно убедиться, взглянув на его изображения оного и того же объекта, но выполненные в разное время суток или года.

Пожалуй, самый солнечный, оптимистичный из импрессионистов — это Ренуар. Его работы пестрят желтыми тонами, которые помещены в контекст специфической атмосферы, раскрывающей невероятную легкость и безмятежность бытия. Яркий пример — «Завтрак гребцов», безусловный шедевр импрессионизма. Художнику больше было по нраву изображение людей, нежели пейзажей.

Пьер Огюст Ренуар. Завтрак гребцов. 1880-1881

В отличие от многих импрессионистов, Дега не любил рисовать на открытом воздухе (на пленэре), кроме того, его нельзя назвать 100% представителем данного направления, однако своим стремлением изобразить людей в непривычном ракурсе он органично вписался в компанию новых художников. Его картины напоминают работы неопытных фотографов, сделавших неудачный снимок, в результате чего в кадр не поместились, например, головы балерин (картина «Оркестр оперы»).

Эдгар Дега. Оркестр оперы. 1870

Вспоминая критику картины Моне, можно привести в пример работу Дега «Звезда балета», кажущуюся незаконченной. Однако в этом и есть главная задумка автора: таким образом он расставляет акценты.

Импрессионисты боролись за признание на протяжении долгих десятилетий. Они вызывали отторжение тем, что дерзнули изображать мир не таким, какой он есть на самом деле, а попытались создать свой, наполненный… Впечатлением. Они оказали влияние на всех последующих за ними великих художников, от Ван Гога до Мунка, а значит, именно они — отцы современности.

Один поэт писал:

«Смерть безумцам!» — мы яростно воем.

Поднимаем бессмысленный рев,

Мы преследуем их, убиваем

— И статуи потом воздвигаем,

Человечества славу прозрев.

Думается — это в полной мере применимо к импрессионистам.

Эдгар Дега. Звезда балета

Читайте развитие сюжета:

Тайная мощь Великобритании: страсть гения

Художники-импрессионисты: в чём особенности их стиля?

Цель художника-импрессиониста — не изображение самой действительности, в своей работе он передаёт собственное впечатление от того, что видит, атмосферу происходящего в определённый момент. Он всегда обращает внимание на игру света и движение воздуха, отказывается от чёрного и белого цветов, ведь в реальности они никогда не встречаются в чистом виде. Для импрессионистов было важно писать свои полотна с натуры, на открытом воздухе. Они использовали короткие отдельные мазки, что придавало их картинам вибрацию и движение.

Название течения родилось благодаря попытке журналиста Луи Леруа иронизировать над стилем импрессионистов в своём фельетоне в газете «Le Charivari». Поводом употребить это слово стала картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (от фр. «Impression, soleil levant»). Постепенно пренебрежение Леруа забыли, и слово «импрессионизм» превратилось в термин, точно передающий суть творчества его представителей.

Клод Моне. «Впечатление. Восход солнца», 1872. (impressionism.ru)

Черты импрессионизма: от Веласкеса до Делакруа и Коро

Посетители выставки 1874 года восприняли стиль импрессионистов как революцию, но на самом деле его возникновение вовсе не было резким. Черты этого течения встречаются ещё у Эль Греко и Диего Веласкеса в 16−17 веках: они пытались передать освещение в определённый момент и изобразить движение с помощью пробелов между мазками. Тем не менее, они любили использовать открытый чёрный цвет. В одно время с Веласкесом творил Питер Пауль Рубенс, тонко передававший свет и тень. Чистого чёрного цвета на его полотнах нет.

Однако гораздо более сильно на импрессионистов повлияли художники 19-го века. Здесь стоит говорить о вкладе представителей барбизонской школы, особенно Шарля-Франсуа Добиньи, и близких к ней художников: Камиля Коро, Гюстава Курбе и Эжена Будена. Черты импрессионизма в их работах появились примерно в середине века. Барбизонскую школу окрестили по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где жили несколько её представителей. В окрестностях деревни работали многие художники (не только из этой школы), создавая свои пейзажи на пленэре.

Барбизонец Добиньи известен лирическими равнинными пейзажами. Ему нравилось изображать воду и небо, ему была важна работа с натуры, и для неё он даже устроил себе плавучую мастерскую, в которой писал, поднимаясь по течению реки Уазы. Добиньи усердно работал со светом и добился больших успехов в воспроизведении изменчивого воздуха, улавливал мельчайшие оттенки цвета.

Много внимания освещению уделял и Коро. Он старался передать его как можно более естественно, перенеся на полотно атмосферу происходящего так, чтобы не потерять материальность предметов. Коро несколько раз мог переписывать один этюд ради того, чтобы свет и оттенки получились наиболее натурально. Для него очень много значила близость человека к природе. В его работах много серых тонов, которые он получал не из чёрного и белого цветов (их он не использовал), а с помощью смешения многих ярких красок. Коро стал любимым живописцем Альфреда Сислея.

Камиль Коро. «Воспоминание о Мортефонтене», 1864. (artrue.ru)

Гюстав Курбе, мастер пейзажа, прошёл путь от романтизма к реализму. Он никогда не работал на пленэре, но умел изображать открытое пространство с помощью цветовых пятен, а также контраста между яркими красками и затемнёнными фрагментами. Курбе преподавал и говорил своим ученикам, что они должны изображать то, что видят и чувствуют — это главная идея импрессионизма. Наибольшее влияние он оказал на Эдуарда Мане.

В отличие от Курбе, Эжен Буден не представлял своего творчества без работы на открытом воздухе. Небо и море — его любимые сюжеты. На своих полотнах ему удавалось удивительно точно передавать реальные соотношения цветов. Буден часто рисовал пастели и акварели, а не только писал маслом по холсту. Этот художник был дружен с импрессионистами и принял участие в их первой выставке в 1874 году. Именно привил Клоду Моне любовь к работе на открытом воздухе.

Более того, во время франко-прусской войны 1870−1871 годов Моне, Сислей и Писарро были в Англии, где изучали творчество Констебла, Тёрнера и Крома. Потом импрессионисты вспоминали, что эти великие английские пейзажисты сильно повлияли на их стиль.

Эжен Делакруа создал свои первые акварели с импрессионистским чертами ещё в 1830-е гг. Поэтому, если следовать строгой хронологии, о нём стоило бы говорить ещё перед упоминанием барбизонской школы. Однако многие исследователи считают Делакруа наиболее близким к импрессионистам среди всех предшественников этого течения, и из-за этого мы описываем его творчество последним. Действительно, уже во времена работы над акварелями 30-х годов этот художник понимал различие между естественным цветом предметов и теми красками, которые им придаёт освещение. Он, можно сказать, предвосхитил картину Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872), написав своё полотно «Море в Дьеппе». Журналист Жюль Лафорг сравнил мазки Делакруа и Моне, заметив, что оба художника передают движение в своих работах вибрирующими мазками.

Эжен Делакруа. «Море в Дьеппе», 1852. (mirfrance.ru)

Мане, Ренуар и другие

Среди самих импрессионистов главную роль в формировании этого стиля сыграл тот человек, который всегда называл себя «независимым» художником, и имя ему Эдуард Мане. Его полотна «Завтрак на траве» и «Олимпия» шокировали публику ещё в 1863 году в Салоне Отверженных, где были выставлены картины, не принятые официальным салоном. Эти две работы Мане можно назвать программными. Он, как и все импрессионисты, имел классическое образование и обучался академической живописи, но в этих двух картинах отошёл от её стандартов, и именно это шокировало зрителей. Мане называли сумасшедшим, например, из-за того, что в работе «Завтрак на траве» он изобразил обнаженную даму среди парадно одетых мужчин. «Олимпию» возмущённые зрители несколько раз повреждали. Эти полотна поняли, пожалуй, только Эмиль Золя и Шарль Бодлер. Другая поразительная картина Мане, более ранняя «Музыка в Тюильри», тоже подверглась жёсткой критике. Публика не поняла тонкую градацию цвета, назвав её «мешаниной красок», в то время как именно она вместе с обобщением форм создала взаимосвязь изображённых людей и предметов со средой, в которой они находились, и это прекрасно послужило передаче атмосферы схваченного Мане момента. Он писал то, что видел, работая с натуры, придавая огромное значение естественному освещению, выражая своё впечатление от увиденного на холсте, и Мане можно назвать главой течения импрессионистов, пусть он и не хотел связывать себя с их группой.

Эдуард Мане. «Музыка в Тюильри», 1861. (artchive.ru)

Пьер Огюст Ренуар достиг необычайного мастерства в жанре портрета. Он прекрасно отражал настроение модели, особенно это касается картин, изображающих женщин и детей. Этот художник больше других импрессионистов заботился о технике своей работы. Он писал то мелкими, плотными мазками, то длинными, полупрозрачными, положенными с пробелами. Часто эти приёмы соседствуют на одном полотне. Его картины запоминаются своей жизнерадостностью. Ренуар очень любил работать на открытом воздухе и творил до последних дней своей жизни, несмотря на сковавший его тело ревматизм, поразивший, в том числе, кисти рук.

Золотым временем импрессионизма в творчестве Клода Моне стали 1870-е годы. Именно он добился наибольшего успеха в передаче изменчивого естественного освещения. Этот мастер работал практически только на пленэре, создавая пейзажи, и с течением времени он всё реже изображал на них людей. Моне одним из первых начал писать серии картин, показывающих одно и то же место, но в разное время суток или года, после смены погоды. Так появились циклы изображений Руанского собора, вокзала Сан-Лазар в Париже, мостов Лондона. Такие серии помогли Моне научиться передавать свежие, яркие, естественные краски и тончайшие нюансы освещения.

Среди импрессионистов-пейзажистов стоит выделить Альфреда Сислея с его целостностью и тонким лиризмом творчества. Он любил изображать гармонию природы, очень большое значение на своих полотнах придавая небу, глубоко разрабатывая его оттенки и освещение: небеса никогда не были для этого мастера только фоном и даже могли служить главным выразителем настроения всего полотна. Постоянно работая на пленэре, художник научился переносить на полотно всю глубину открытого пространства с его струящимся воздухом. С развитием стиля Сислея спокойствие его пейзажей стало сменяться энергичностью, а цвета становились более контрастными.

Альфред Сислей. «Мост в Вильнёв-ла-Гаренн», 1872. (impressionism.ru)

К сожалению, расцвет импрессионизма не был долгим: громко заявив о себе в 1870-е гг., к началу 1890-х это течение сошло со сцены, уступив место постимпрессионизму, представители которого были заняты поисками нового в искусстве.

15 апреля 1874 года на бульваре Капуцинок в Париже открылась выставка Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов…

Клод Моне. «Впечатление. Восход Солнца»

25 апреля в юмористической газете Le Charivari вышла разгромная статья арт-критика Луи Леруа (1812-1885), озаглавленная «Выставка художников-впечатленцев».

Критик присутствовал на выставке, бегал по залу и переписывал название картин в блокнот. В своем фельетоне Леруа прицепился к Клоду Моне, который одну из своих картин назвал «Впечатление. Восход солнца». Он ругал Моне за такое отношение к искусству, подвергая критике возможность выбора первого впечатления для сюжета картины. “Я не вижу никакого восхода, одно только впечатление” – писал он в этой заметке.

Моне и друзья не только приняли название, данное им Леруа, но и сделали ее официальным названием своей группы. Слово “имперссионизм” особенно понравилось Клоду Моне. Он объявил, что первое впечатление для него имеет первостепенное значение. Третья выставка в 1877 году, проводилась уже под официальным названием объединения – выставка импрессионистов.

Фельетон Луи Леруа «Выставка художников-впечатленцев» (1874 год):

«Да, нелегкий мне выдался денек! Вместе со своим другом Жозефом Венсаном, пейзажистом и учеником Бертена, которого разные правительства удостоили множества наград, я рискнул посетить первую выставку, прошедшую на бульваре Капуцинов.

Мой неосторожный друг составил мне компанию, не подозревая ни о чем дурном. Он думал, что мы просто пойдем посмотреть на обычную живопись — хорошую и плохую, чаще плохую, чем хорошую, но уж никак не покушающуюся на художественную нравственность, культ формы и уважение к мастерам.

— Что там форма! Что мастера! Все это больше никому не нужно, старина! Теперь все поменялось.

В первом же зале Жозефа Венсана ждал первый удар, и нанесла его ему «Танцовщица“ г-на Ренуара.

Огюст Ренуар. «Танцовщица»

— Какая жалость, что художник, явно имеющий чувство цвета, не научился хорошо рисовать! — сказал он мне. — Ноги его танцовщицы выглядят такими же безжизненными, как их газовые юбки!

— Пожалуй, вы к нему слишком жестоки, — не согласился я. — На мой взгляд, у этого художника очень даже четкий рисунок!

Ученик Бертена решил, что я иронизирую, и вместо ответа лишь пожал плечами. Я же с самым невинным видом подвел его к «Обработанному полю“ г-на Писсарро. При виде этого великолепного пейзажа он подумал, что у него запотели очки, и, тщательно протерев стекла, он снова водрузил их себе на нос.

— Во имя Мишаллона! — воскликнул он. — А это что еще такое?

— Вы и сами видите не хуже меня! Это белый иней на глубоко прочерченных бороздах земли.

— Это борозды? Это иней? Да это какие-то бесформенные скребки по грязному холсту! Где тут начало и конец, где верх и низ, где зад и перед?

— Гм… Возможно, возможно… Но зато здесь есть впечатление!

— Странное впечатление, доложу я вам. О, а это что?

— Это «Фруктовый сад“ г-на Сислея. Рекомендую вам вот это деревце, что справа. Написано, правда, кое-кое, но зато впечатление…

— Да отстаньте вы от меня со своим впечатлением!

Но как я мог от него отстать? Между тем мы подошли к «Виду Мелена“ г-на Руара. Так, это вроде вода, а в ней что-то такое… Ну вот, например, тень на переднем плане смотрится миленько…

— Я так понимаю, вас немного удивляет игра цвета…

— Скажите лучше, цветовая каша! О Коро, Коро! Какие преступления совершаются во имя твое! Ведь это ты ввел в моду эту вялую фактуру, этот поверхностный мазок, все эти пятна, которым любитель живописи сопротивлялся долгие тридцать лет и сдался наконец вопреки себе, побежденный твоим спокойным упорством! Капля, как известно, камень точит!

— Бедный художник продолжал свои рассуждения, но выглядел довольно спокойным, так что я оказался совершенно не готов к страшному происшествию, которым завершилось наше посещение этой невероятной выставки. Он относительно легко перенес «Вид на рыбачьи лодки, покидающие порт“ г-на Клода Моне — возможно, потому, что мне удалось отвлечь его внимание от опасного созерцания этого полотна прежде, чем небольшие фигурки первого плана произвели свой смертоносный эффект. К несчастью, я проявил неосторожность и позволил ему слишком надолго задержаться перед „Бульваром Капуцинов“ кисти того же автора.

Клод Моне. «Рыбацкие лодки покидають гавань»

— Ха-ха-ха! — рассмеялся он мефистофельским смехом. — Вот это действительно удачная работа! Вот оно, впечатление, или я ничего не смыслю в живописи! Вот только может хоть кто-нибудь объяснить мне, что означают эти бесчисленные черные пятнышки внизу картины?

— Но это же пешеходы!

— Выходит дело, и я похож на такое же черное пятно, когда прогуливаюсь по бульвару Капуцинов? Гром и молния! Вы что же, надо мной издеваетесь?

— Уверяю вас, господин Венсан…

— Да вы знаете, в какой технике выполнены эти пятна? В той же самой, что используют маляры, когда подновляют облицовку фонтанов! Шлеп! Блям! Бум! Как легло, так и легло! Это неслыханно! Это ужасно! Меня сейчас удар хватит!

Я попытался его успокоить, показав ему «Канал Сен-Дени“ г-на Лепина, «Холм Монмартра“ г-на Оттена — обе эти работы представлялись мне довольно изящными по колориту. Но рок оказался сильнее меня — по пути нам попалась „Капуста“ г-на Писсарро, и лицо моего друга из красного стало багровым.

Камиль Писарро. «Поле капусты»

— Это просто капуста, — обратился я к нему убедительно тихим голосом.

— Несчастная капуста! За что такая карикатура? Клянусь, я больше в жизни не стану есть капусты!

— Но позвольте, разве капуста виновата в том, что художник…

— Молчите! Иначе я сделаю что-нибудь ужасное…

Внезапно он издал громкий крик. Он увидел «Дом повешенного“ г-на Поля Сезанна. Густой слой краски, покрывающий это драгоценное полотно, довершил дело, начатое «Бульваром Капуцинов“, и папаша Венсан не устоял. У него начался бред.

Поначалу его безумие выглядело вполне мирным. Он вдруг стал глядеть на мир глазами импрессионистов и говорить так, словно сам стал одним из них.

— Буден, бесспорно, талантлив, — заявил он, остановившись перед полотном означенного художника, изобразившего пляж. — Но почему его марины выглядят такими законченными?

— Так вы полагаете, что его живопись слишком тщательно проработана?

— Вне всякого сомнения. Иное дело мадемуазель Моризо! Эта юная дама не довольствуется простым воспроизведением кучи ненужных деталей. Если она пишет руку, то кладет ровно столько мазков, сколько на руке есть пальцев. Опля, и готово! Глупцы, которые придираются к тому, что рука у нее не похожа на руку, просто-напросто ничего не смыслят в искусстве импрессионизма. Великий Мане изгонит их из своей республики.

— Выходит, г-н Ренуар идет правильной дорогой — в его «Жнецах“ нет ничего лишнего. Я бы даже рискнул сказать, что его фигуры…

— Слишком тщательно прописаны!

— О, господин Венсан! Но что вы скажете вот об этих трех цветовых пятнах, по идее изображающих человека на пшеничном поле?

— Скажу, что два из них лишние! Хватило бы и одного!

Я бросил на ученика Бертена настороженный взгляд. Его лицо на глазах приобретало пурпурный оттенок. Катастрофа казалась неизбежной. Случилось так, что последний удар моему другу нанес г-н Моне.

— О, вот оно, вот оно! — возопил он, когда мы приблизились к картине под номером 98. — Узнаю ее, свою любимицу! Ну-ка, что это за полотно? Прочтите-ка этикетку.

— «Впечатление. Восход солнца“.

— Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!

— Напрасно старался я вдохнуть жизнь в его угасающий разум. Все было напрасно. Он окончательно поддался чарам окружающего безобразия. «Прачка“ г-на Дега, слишком грязная для прачки, вызвала у него бурю восторга. Сам Сислей казался ему вычурным и манерным. Не желая спорить с одержимым и опасаясь разгневать его, я попытался найти в импрессионистской живописи хоть что-нибудь стоящее. Разглядывая «Завтрак“ г-на Моне, я довольно легко узнал хлеб, виноград и стул, написанные вполне прилично, на что и указал своему другу, но… он проявил полную неуступчивость.

— Нет-нет! — воскликнул он. — Здесь Моне дает слабину! Он приносит ложную жертву богам Мессонье! Слишком много работы, слишком много! Лучше взглянем на «Современную Олимпию“!

Поль Сезанн. «Современная Олимпия»

— Увы мне! Ну что же, идемте… И что же вы скажете об этой согнутой пополам женщине, с которой негритянка срывает последний покров, дабы представить ее во всем уродстве взору восхищенного брюнета-недотепы? Помните „Олимпию“ г-не Мане? Так вот, по сравнению с работой г-на Сезанна это был шедевр рисунка, грамотности письма и законченности!

Все, чаша переполнилась. Классический мозг папаши Венсана, подвергнутый жестокому нападению со всех сторон, окончательно отключился. Он остановился напротив служащего, охранявшего все эти сокровища, и, приняв его за портрет, разразился критической тирадой.

— Так ли уж он плох? — говорил он, пожимая плечами. — Вот лицо, на нем два глаза… нос… рот… Нет, это не импрессионизм! Слишком уж тщательно выписаны детали! Теми красками, которые художник совершенно напрасно на него потратил, Моне написал бы двадцать парижских охранников!

— Может, вы все-таки пройдете? — обратился к нему портрет.

— Слышите? — воскликнул мой друг. — Он даже умеет говорить! Нет, это явно работа какого-то педанта! Вы только вообразите, сколько времени он с ним провозился!

Констебль не пускает беременную даму на выставку импрессионистов

И, охваченный непреодолимым желанием выразить обуревавшие его чувства, он принялся выплясывать перед ошеломленным охранником дикий танец охотника за скальпами, одновременно выкрикивая страшным голосом:

— Улю-лю-лю! Я — ходячее впечатление! Я — кинжал смертоносной палитры! Я — «Бульвар Капуцинов“ Моне, я — «Дом повешенного“ и «Современная Олимпия“ Сезанна! Улю-лю-лю-лю!..»