PRO аккаунты для художников

Продажи через магазин в Facebook и Instagram

Управление клиентами и продажами через CRM

Почтовые рассылки произведений

Продажа репродукций и цифровых версий

Подробнее

PRO аккаунты для художников

Продажи через магазин в Facebook и Instagram

Управление клиентами и продажами через CRM

Почтовые рассылки произведений

Продажа репродукций и цифровых версий

Подробнее

С картинками. Разгромная статья Луи Леруа о Первой выставке импрессионистов

С 15 апреля по 15 мая 1874 года на бульваре Капуцинок, 35 в Париже проходит Первая выставка импрессионистов. 30 художников, которые представили на ней 165 работ, конечно, не в курсе, что экспозиция называется так. Они открыли выставку Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов. Но уже через 10 дней в юмористической газете Le Charivari выйдет разгромная статья арт-критика Луи Леруа (Louis Leroy, 1812 — 1885), в которой он, желая высмеять новую живопись и одну конкретную картину Клода Моне со словом «впечатление» в названии, назовет участников выставки импрессионистами. Это была веселая статья, построенная в виде диалога двух озадаченных и возмущенных посетителей вернисажа. Но у нее был один недостаток — в ней не было цветных репродукций упоминаемых работ. «Артхив» исправляет эту оплошность. Публикуем знаменитую статью Леруа полностью и иллюстрируем ее картинами с исторической выставки.

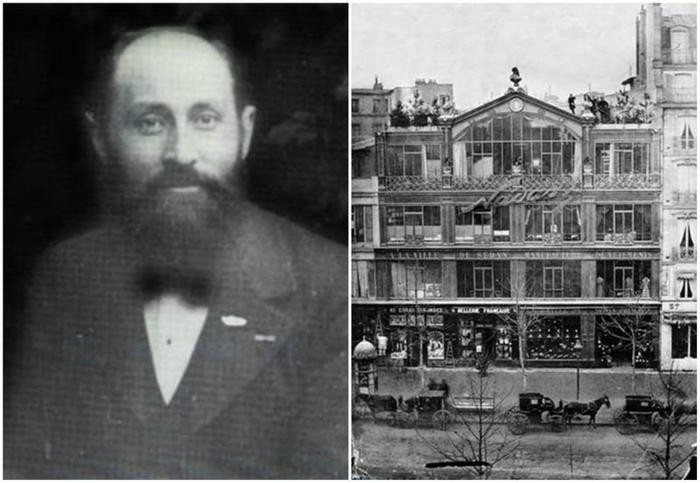

Арт-критик Луи-Леруа, давший название импрессионизму. И здание, в котором проходила Первая выставка импрессионистов.

Луи Леруа. Выставка импрессионистов

Да, нелегкий мне выдался денек! Вместе со своим другом Жозефом Венсаном, пейзажистом и учеником Бертена (этого? — Артхив), которого разные правительства удостоили множества наград, я рискнул посетить первую выставку, прошедшую на бульваре Капуцинов. Мой неосторожный друг составил мне компанию, не подозревая ни о чем дурном. Он думал, что мы просто пойдем посмотреть на обычную живопись — хорошую и плохую, чаще плохую, чем хорошую, но уж никак не покушающуюся на художественную нравственность, культ формы и уважение к мастерам.

— Что там форма! Что мастера! Все это больше никому не нужно, старина! Теперь все поменялось.

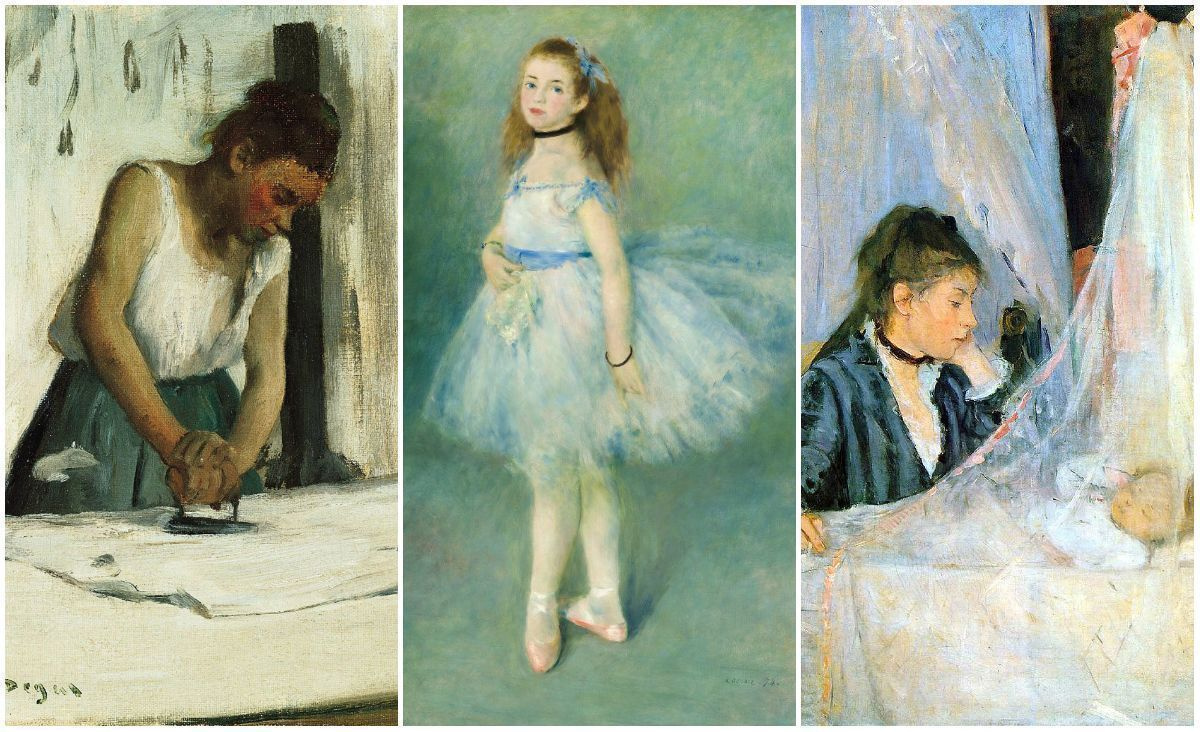

В первом же зале Жозефа Венсана ждал первый удар, и нанесла его ему «Танцовщица» г-на Ренуара.

— Какая жалость, что художник, явно имеющий чувство цвета, не научился хорошо рисовать! — сказал он мне. — Ноги его танцовщицы выглядят такими же безжизненными, как их газовые юбки!

— Пожалуй, вы к нему слишком жестоки, — не согласился я. — На мой взгляд, у этого художника очень даже четкий рисунок!

Ученик Бертена решил, что я иронизирую, и вместо ответа лишь пожал плечами. Я же с самым невинным видом подвел его к «Обработанному полю» г-на Писсарро. При виде этого великолепного пейзажа он подумал, что у него запотели очки, и, тщательно протерев стекла, он снова водрузил их себе на нос.

— Во имя Мишаллона! — воскликнул он. — А это что еще такое?

— Вы и сами видите не хуже меня! Это белый иней на глубоко прочерченных бороздах земли.

— Это борозды? Это иней? Да это какие-то бесформенные скребки по грязному холсту! Где тут начало и конец, где верх и низ, где зад и перед?

— Гм… Возможно, возможно… Но зато здесь есть впечатление!

— Странное впечатление, доложу я вам. О, а это что?

— Это «Фруктовый сад» г-на Сислея. Рекомендую вам вот это деревце, что справа. Написано, правда, кое-кое, но зато впечатление…

— Да отстаньте вы от меня со своим впечатлением!

Сегодня известна картина Сислея под названием «Фруктовый сад весной» — но она была написана значительно позже, в 1881-м. Накануне Первой выставки импрессионистов, в 1873-м, Сислей писал цветущие сады, однако картина — по крайней мере, в наше время — носит название «Весна в Буживале».

В каталоге выставки список представленных Сислеем работ выглядел так:

SISLEY (Alfred)

2, rue de la Princesse, à Voisins-Louveciennes.

161. Route de Saint-Germain: app. à M. Durand-Ruel.

162. Ile de la Loge: app. à M. Durand-Ruel.

163. La Seine à Port-Marly.

164. Verger.

165. Port-Marly, soirée d’hiver.

Возможно, под номером 162 и 163 значились приведенные ниже пейзажи, тоже полные «впечатлений»? Во всяком случае, к «Наводнению в Пор-Марли» у Сислея было особое отношение — через два года после выставки он напишет эту же самую сцену еще раз.

Но как я мог от него отстать? Между тем мы подошли к «Виду Мелена» г-на Руара. Так, это вроде вода, а в ней что-то такое… Ну вот, например, тень на переднем плане смотрится миленько…

— Я так понимаю, вас немного удивляет игра цвета…

— Скажите лучше, цветовая каша! О Коро, Коро! Какие преступления совершаются во имя твое! Ведь это ты ввел в моду эту вялую фактуру, этот поверхностный мазок, все эти пятна, которым любитель живописи сопротивлялся долгие тридцать лет и сдался наконец вопреки себе, побежденный твоим спокойным упорством! Капля, как известно, камень точит!

Анри Руар был бизнесменом и коллекционером, а к собственным живописным опытам всерьез не относился: достаточно сказать, что на Первой выставке импрессионистов Руар представил 11 работ — а в каталоге снабжена названием только одна: Vue de Melun. Остальные просто пронумерованы. «На террасе рядом с Сеной в Мелене» — из тех немногих его произведений, что оказались в коллекциях крупных музеев (в Музее д’Орсе в данном случае). Этот нередко можно встретить с датировкой 1880-й год, но есть мнение, что именно он был показан на Первой выставке импрессионистов, то есть был написан гораздо раньше.

Бедный художник продолжал свои рассуждения, но выглядел довольно спокойным, так что я оказался совершенно не готов к страшному происшествию, которым завершилось наше посещение этой невероятной выставки. Он относительно легко перенес «Вид на рыбачьи лодки, покидающие порт» г-на Клода Моне — возможно, потому, что мне удалось отвлечь его внимание от опасного созерцания этого полотна прежде, чем небольшие фигурки первого плана произвели свой смертоносный эффект. К несчастью, я проявил неосторожность и позволил ему слишком надолго задержаться перед «Бульваром Капуцинов» кисти того же автора.

Бульвар Капуцинок (фр. Boulevard des Capucines) на русский часто переводят как бульвар Капуцинов — это ошибка: бульвар назван так по имени стоявшего здесь женского монастыря капуцинок.

Точно не известно, какая из двух картин Моне с видом бульвара Капуцинок была представлена на выставке в 1874-м. ГМИИ Пушкина уверен в том, что хранящийся в Москве вариант. А сайт музея Нельсона-Аткинса из Канзас-Сити осторожно говорит: один из двух «Бульваров Капуцинок» Моне был на Первой выставке импрессионистов — может, и наш.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся он мефистофельским смехом. — Вот это действительно удачная работа! Вот оно, впечатление, или я ничего не смыслю в живописи! Вот только может хоть кто-нибудь объяснить мне, что означают эти бесчисленные черные пятнышки внизу картины?

— Но это же пешеходы!

— Выходит дело, и я похож на такое же черное пятно, когда прогуливаюсь по бульвару Капуцинов? Гром и молния! Вы что же, надо мной издеваетесь?

— Уверяю вас, господин Венсан…

— Да вы знаете, в какой технике выполнены эти пятна? В той же самой, что используют маляры, когда подновляют облицовку фонтанов! Шлеп! Блям! Бум! Как легло, так и легло! Это неслыханно! Это ужасно! Меня сейчас удар хватит!

В 1874-м выставлялись два Оттена — отец и сын. О чьей и какой работе идет речь, сложно предположить: в каталоге большинство их произведений не названы, только пронумерованы. Но известно, что Оттен-отец, известный как скульптор, виды Монмартра рисовал.

Что же касается Станисласа Лепина, каналу Сен-Дени он посвятил множество своих полотен. Приведенное выше подходит по дате и … оттенку: эффектные ночные виды канала (1, 2, 3) вряд ли удовлетворили бы Леруа и его возмущенного спутника, а вот на этой картине как раз тот колорит, который они могли бы счесть изящным (см. текст статьи ниже).

Я попытался его успокоить, показав ему «Канал Сен-Дени» г-на Лепина, «Холм Монмартра» г-на Оттена — обе эти работы представлялись мне довольно изящными по колориту. Но рок оказался сильнее меня — по пути нам попалась «Капуста» г-на Писсарро, и лицо моего друга из красного стало багровым.

— Это просто капуста, — обратился я к нему убедительно тихим голосом.

— Несчастная капуста! За что такая карикатура? Клянусь, я больше в жизни не стану есть капусты!

— Но позвольте, разве капуста виновата в том, что художник…

— Молчите! Иначе я сделаю что-нибудь ужасное…

Внезапно он издал громкий крик. Он увидел «Дом повешенного» г-на Поля Сезанна. Густой слой краски, покрывающий это драгоценное полотно, довершил дело, начатое «Бульваром Капуцинов», и папаша Венсан не устоял. У него начался бред.

Поначалу его безумие выглядело вполне мирным. Он вдруг стал глядеть на мир глазами импрессионистов и говорить так, словно сам стал одним из них.

— Буден, бесспорно, талантлив, — заявил он, остановившись перед полотном означенного художника, изобразившего пляж. — Но почему его марины выглядят такими законченными?

— Так вы полагаете, что его живопись слишком тщательно проработана?

— Вне всякого сомнения. Иное дело мадемуазель Моризо! Эта юная дама не довольствуется простым воспроизведением кучи ненужных деталей. Если она пишет руку, то кладет ровно столько мазков, сколько на руке есть пальцев. Опля, и готово! Глупцы, которые придираются к тому, что рука у нее не похожа на руку, просто-напросто ничего не смыслят в искусстве импрессионизма. Великий Мане изгонит их из своей республики.

Какой именно Буден был представлен в каталоге Первой выставки импрессионистов под названием Le Toulinguet, cotes de Camaret (Finistére), можно только догадываться: в начале 1870-х художник писал этот вид в Бретани часто (одно и то же место, одинаковые названия — верные приметы импрессионизма!). А вот какие картины Берты Моризо были на выставке — известно точно. Показываем две — на которых хорошо видны руки персонажей.

-

Берта Моризо. У колыбели

-

Берта Моризо. Мать и сестра художницы

— Выходит, г-н Ренуар идет правильной дорогой — в его «Жнецах» нет ничего лишнего. Я бы даже рискнул сказать, что его фигуры…

— Слишком тщательно прописаны!

— О, господин Венсан! Но что вы скажете вот об этих трех цветовых пятнах, по идее изображающих человека на пшеничном поле?

— Скажу, что два из них лишние! Хватило бы и одного!

Я бросил на ученика Бертена настороженный взгляд. Его лицо на глазах приобретало пурпурный оттенок. Катастрофа казалась неизбежной. Случилось так, что последний удар моему другу нанес г-н Моне.

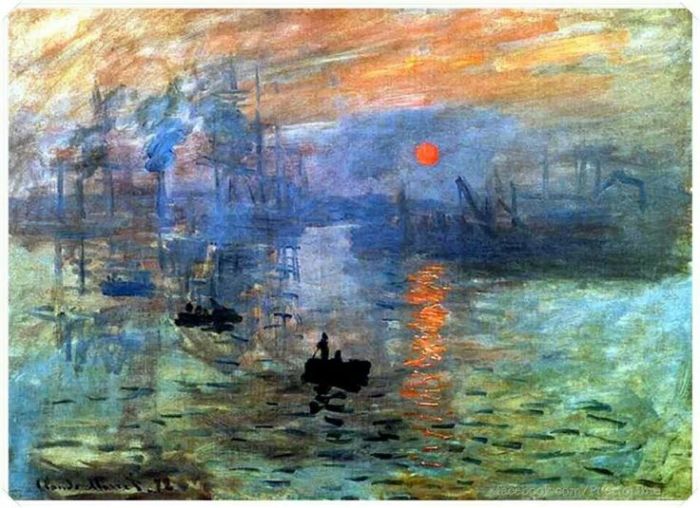

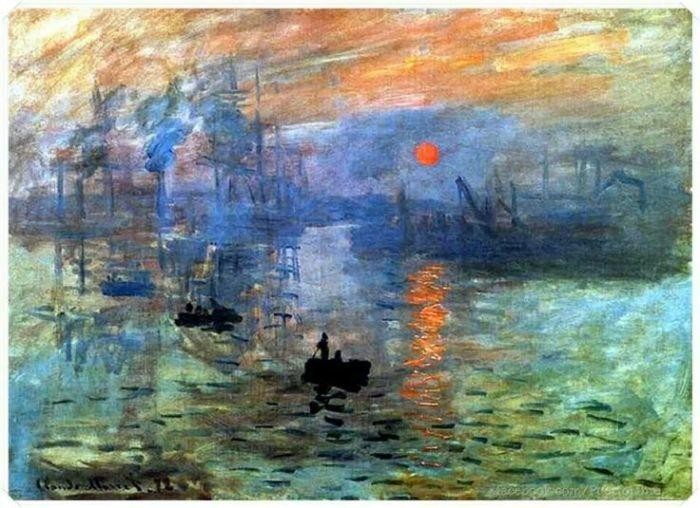

— О, вот оно, вот оно! — возопил он, когда мы приблизились к картине под номером 98. — Узнаю ее, свою любимицу! Ну-ка, что это за полотно? Прочтите-ка этикетку.

— «Впечатление. Восход солнца».

— Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!

Напрасно старался я вдохнуть жизнь в его угасающий разум. Все было напрасно. Он окончательно поддался чарам окружающего безобразия. «Прачка» г-на Дега, слишком грязная для прачки, вызвала у него бурю восторга. Сам Сислей казался ему вычурным и манерным. Не желая спорить с одержимым и опасаясь разгневать его, я попытался найти в импрессионистской живописи хоть что-нибудь стоящее. Разглядывая «Завтрак» г-на Моне, я довольно легко узнал хлеб, виноград и стул, написанные вполне прилично, на что и указал своему другу, но… он проявил полную неуступчивость.

-

Эдгар Дега. Прачка

-

Клод Моне. Ланч

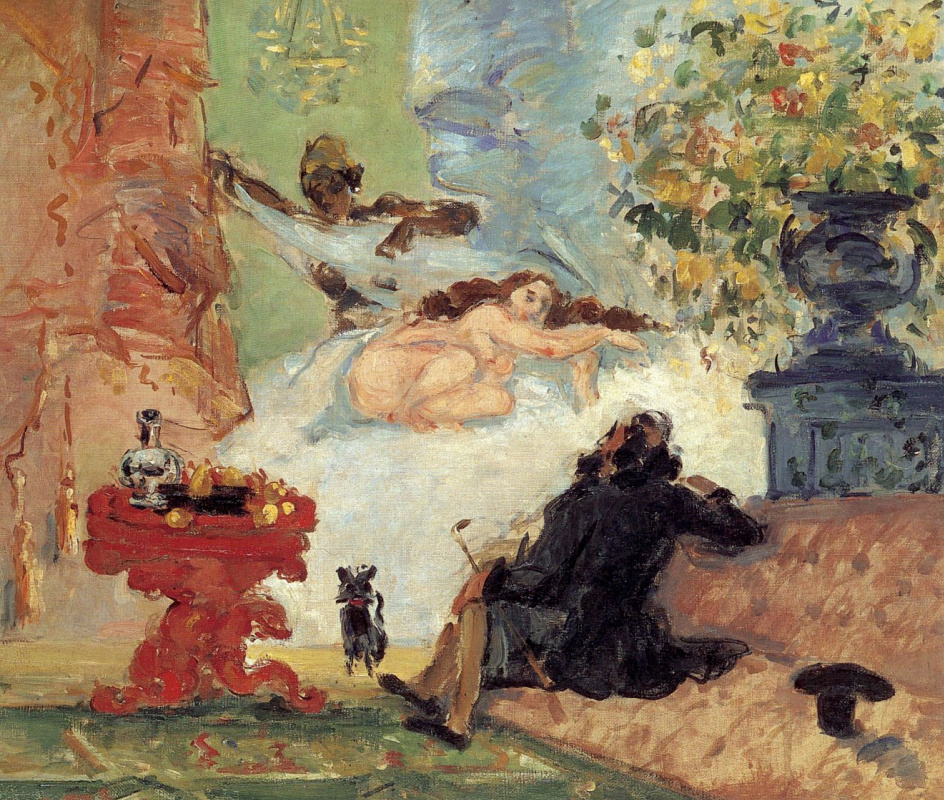

— Нет-нет! — воскликнул он. — Здесь Моне дает слабину! Он приносит ложную жертву богам Мессонье! Слишком много работы, слишком много! Лучше взглянем на «Современную Олимпию»!

— Увы мне! Ну что же, идемте… И что же вы скажете об этой согнутой пополам женщине, с которой негритянка срывает последний покров, дабы представить ее во всем уродстве взору восхищенного брюнета-недотепы? Помните «Олимпию» г-не Мане? Так вот, по сравнению с работой г-на Сезанна это был шедевр рисунка, грамотности письма и законченности!

Все, чаша переполнилась. Классический мозг папаши Венсана, подвергнутый жестокому нападению со всех сторон, окончательно отключился. Он остановился напротив служащего, охранявшего все эти сокровища, и, приняв его за портрет, разразился критической тирадой.

— Так ли уж он плох? — говорил он, пожимая плечами. — Вот лицо, на нем два глаза… нос… рот… Нет, это не импрессионизм! Слишком уж тщательно выписаны детали! Теми красками, которые художник совершенно напрасно на него потратил, Моне написал бы двадцать парижских охранников!

— Может, вы все-таки пройдете? — обратился к нему .

— Слышите? — воскликнул мой друг. — Он даже умеет говорить! Нет, это явно работа какого-то педанта! Вы только вообразите, сколько времени он с ним провозился!

И, охваченный непреодолимым желанием выразить обуревавшие его чувства, он принялся выплясывать перед ошеломленным охранником дикий танец охотника за скальпами, одновременно выкрикивая страшным голосом:

— Улю-лю-лю! Я — ходячее впечатление! Я — кинжал смертоносной палитры! Я — «Бульвар Капуцинов» Моне, я — «Дом повешенног» и «Современная Олимпия» Сезанна! Улю-лю-лю-лю!Опубликовано в Le Charivari 25 апреля 1874 года

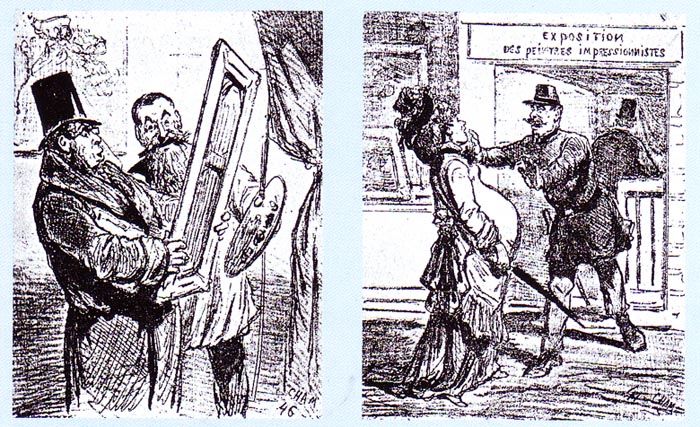

Le Charivari продолжит бичевать импрессионистов и в будущем. Карикатура с констеблем, который не пускает беременную даму на выставку импрессионистов, будет опубликована в газете в 1877-м году…

Текст статьи «Выставка импрессионистов» Луи Леруа приводится по книге Мишеля де Декера «Клод Моне» (ее русскоязычная версия вышла в серии ЖЗЛ, в переводе Елены Головиной).

Проиллюстрировала Наталья Кандаурова

Теги

- альфред сислей

- анри руар

- берта моризо

- впечатление

- импрессионизм

- импрессионисты

- камиль писсарро

- клод моне

- луи леруа

- неделя импрессионизма

- огюст ренуар

- первая выставка импрессионистов

- поль сезанн

- с картинками

- станислас лепин

- эдгар дега

- эжен буден

Комментарии • 3

-

-

February 18 2017, 23:40

- Мода

- Общество

- История

- Cancel

История Моды. Луи Ипполит Леруа.

Луи-Ипполит Леруа.

Знакомо ли вам это имя? Возможно, нет. А стиль ампир? Платья с завышенной талией из тончайших тканей: воздушные и нежные. Браслеты, кольца, тиары в античном стиле. Изящная простота после сложности и чрезмерной детальности рококо. Конечно, про ампир вы слышали. Кстати, Наташа Ростова на своем первом балу была именно в платье стиля ампир.

Луи-Ипполит Леруа был тем самым человеком, кто придал особое очарование эпохе Наполеона. Его имя начало греметь по всей Франции, когда сама Жозефина де Богарне стала его клиенткой. Фактически, он был единственным, кто был ответственнен за ее гардероб. Ее личный дизайнер и стилист!

Этот талантливый человек творил в сложное время. Французская революция повергла страну в хаос, но Леруа сумел не просто остаться на плаву, а стать законодателем мод этой эпохи! Нам сейчас, пожалуй, слоржно представить как один человек мог сотворить целое направление, в нашу эпоху избыточности это кажется почти удивительным.

Наряды для Наполеона и Жозефины для коронации сделал именнн он.

Интересная деталь, именно Леруа ввел традицию, из которой потом вырастут модные показы — устраивал своеобразные выставки своих работ для числа избранных клиентов, которые получали личные приглашения. Вот так то!

Жаль, когда имена действительно талантливых, оставивших след в истории, людей тихо забываются. Я против!

Любуемся творениями Леруа.

Луи-Ипполит Леруа

Луи-Ипполит Леруа

(1763–1829)

Как «маленький корсиканец» Наполеон Бонапарт покорил Францию, став даже не королём, а императором, и попытался покорить остальной мир, так и его современник, Луи-Ипполит Леруа, покорил французскую моду, воцарившись и в моде Европы. И если Розу Бертен, модистку Марии-Антуанетты, называли, пусть и язвительно, «министром моды», то он удостоился даже более лестного прозвища, став богом, «богом шифона»…

Нам, к сожалению, мало что известно о ранних этапах его жизни. Считается, что Луи-Ипполит Леруа родился в 1763 году в Париже, в семье одного из рабочих сцены парижской Оперы. Мир ярких театральных костюмов, видимо, произвёл на маленького Луи-Ипполита огромное впечатление и пробудил в нём интерес к этой стороне жизни. Он стал парикмахером, и, как упоминал в своих мемуарах один из французских писателей XIX века, Ипполит Оже, Леруа даже был допущен ко двору и делал причёски придворным дамам королевы. А затем…

Великая французская революция повергла прежний мир в хаос, и одежды это тоже касалось. Многие приверженцы монархии спасали себя, демонстрируя даже своим внешним видом, что они, на самом деле, за революцию. Это, безусловно, касалось не всех, и, как ни странно, не касалось Леруа.

Дело, было, видимо, не в нелюбви к революции, а в любви к изящной моде дореволюционной эпохи. Как рассказывают, разряженный в пух и прах, словно щеголь уже уходящих времён, Леруа однажды едва не попал в тюрьму, обратный путь из которой зачастую вёл уже только на гильотину. Его вызвали на одно из заседаний Конвента, что, надо думать, привело беднягу в ужас. Правда, оказалось, что от него, как и некоторых других, разбиравшихся в моде и искусстве людей, ожидали деятельности, которая могла бы принести революции пользу — разработки костюмов новой эпохи. И Леруа перешёл на другую сторону баррикад.

Впрочем, не совсем — его любовь к роскоши и красоте никуда не делась, просто на время он придержит эту страсть. И если поначалу он работал над моделями, которые были подчёркнуто «революционными», выполненными в соответствующей цветовой гамме, с «идеологической» отделкой, то, когда в 1794 году в результате так называемого термидорианского переворота якобинская диктатура пала и была установлена Директория, он смог развернуться в полную силу.

Платье от Луи-Ипполита Леруа

На смену старой моде с её жёсткими корсетами и пышными юбками приходила новая — псевдоантичная, с платьями с завышенными, под грудью, талиями, в основном из белых или светлых тончайших тканей… Относительно простые, воздушные наряды всё равно могли выглядеть роскошно, поскольку многие дамы добавляли к ним драгоценные украшения — браслеты, кольца, тиары — в античном же стиле. Развиваясь, подобный стиль превратится в «ампир» — целую эпоху в искусстве, получившую название от слова «империя», поскольку расцвёл он во времена правления императора Наполеона I. И одним из его законодателей — в области моды — стал Леруа.

Во второй половине 1790-х он открыл собственный салон на улице Пти-Шан, где модники той поры (а никакие общественные потрясения не в силах отвратить человека от интереса к одежде) могли приобрести и платья, и шляпки, и все необходимые аксессуары. С присущей ему любовью к изысканности Леруа дополнял простые — особенно по сравнению с предыдущей эпохой — фасоны вышивкой и всевозможной отделкой. Как писала в своей книге одна из исследовательниц его биографии, Анни Латур, человеком он был, по всей видимости, достаточно беспринципным, поскольку в борьбе за успех не стеснялся почти ничего — переманивал у конкурентов мастеров и продавщиц, не упускал случая покритиковать и высмеять этих же конкурентов, а когда с помощью новой компаньонки, известнейшей модистки мадам Рембо открыл новый роскошный салон в более престижном месте, на улице Ришелье, приложил все усилия, чтобы вытеснить её и остаться единственным полновластным хозяином. Так же он сумел и стать доверенным лицом Жозефины, первой супруги Бонапарта — поначалу действовал через её окружение, поставляя приближённым первой дамы Франции те или иные модные товары, а потом вытеснил соперницу, модистку Жермон, и стал фактически единственным человеком, на которого легла вся ответственность за гардероб будущей императрицы.

Когда его клиенткой стала сама Жозефина, перед Леруа открылись огромные возможности. Все приближённые к ней дамы, все жительницы столицы мечтали о том, чтобы одеваться у мастера, которому покровительствует супруга Наполеона. В ателье Леруа можно было приобрести что угодно — от белья до шляпок, от перчаток до духов. Из торговца модными товарами он быстро превратился в законодателя мод, чья фантазия была, казалось, неисчерпаемой, а вкус множеством современников признавался безупречным. Он оказался отличным дельцом, но при этом считал себя — и имел для этого все основания — арбитром изящества.

Наверное, одним из самых важных событий в карьере Леруа стала коронация супругов Бонапарт в 1804 году. Он, конечно же, рассчитывал, что создавать наряды для церемонии поручат именно ему; так и получилось, однако не совсем. Наполеон поручил разработать эскизы костюмов ученику знаменитого художника Давида, Изабе, и Жозефине, как говорили, едва удалось уговорить обиженного Леруа сшить костюмы по чужим эскизам. В конце концов он взялся за это, и, можно сказать, именно в тот момент родилась заново роскошная придворная мода — с всё тем же силуэтом с завышенной талией, однако с использованием роскошных тканей и драгоценной отделки. Кроме того, Леруа стал активно использовать элементы моды прошлого — стоячие воротники и рукава с буфами, напоминавшие об эпохе Ренессанса, длинные шлейфы, и так далее.

Счета от именитого кутюрье, как говорили, производили больше переполоха, чем любовные письма, и множество мужей, надо полагать, только вздыхало, оплачивая их. Но как устоять и не заказать очередное необыкновенной красоты платье или шляпку? В эпоху, когда модные силуэты были жёстко определены, много внимания уделялось отделке, именно она менялась часто и быстро. И Леруа не повторялся, всё время придумывая что-нибудь интересное.

Он ввёл традицию, из которой потом вырастут модные показы, — устраивал своеобразные выставки своих работ для числа избранных клиентов, которые получали личные приглашения. Попасть на них просто так, без личного позволения Леруа, было невозможно, что, конечно, только подогревало интерес. На одной из таких выставок были продемонстрированы роскошные туалеты Жозефины, его самой главной клиентки.

Их отношения были очень близкими, она советовалась с ним по поводу всего своего гардероба. Даже когда Наполеон развёлся с ней ради брака с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой, которая должна была подарить ему наследника, и Жозефина переселилась в Мальмезон, Леруа, несмотря на то, что ему пришлось, разумеется, обслуживать и новую императрицу, остался верен предыдущей и постоянно навещал её. Говорят, что ещё долгое время после смерти Жозефины в 1814 году её многочисленные живописные и скульптурные портреты в доме Леруа оставались завешенными чёрным крепом…

Леруа говорил: «Среди моих клиенток были две императрицы и все коронованные головки Европы». Он, конечно, преувеличивал, но не намного. Сёстры Наполеона, среди которых были королева, герцогиня и принцесса, племянницы и невестки, придворные дамы… Сохранились бухгалтерские книги Леруа, и в одной из них есть сведения о 603 клиентах за период с 1812 по 1821 год, и половина из них каким-либо образом связана или с французским двором, или с дворами иностранными — австрийским, английским, русским, испанским, баварским, шведским и т. д. Есть сведения, что платья Леруа дошли даже до Америки — первая жена Жерома Бонапарта была американкой, они поженились в Балтиморе в 1803 году, и платья для невесты заказали, разумеется, у самого знаменитого французского портного.

Карьера Леруа продолжалась и после падения Наполеона. Когда на престол в 1814 году вновь взошёл представитель династии Бурбонов, Людовик XVIII, он всё так же создавал великолепные туалеты. Но шли годы, Леруа старел, а мода менялась… Постепенно он переложил управление своим ателье на племянницу, а сам всё больше проводил время в уединении. В 1825 году он снова вернулся в моду, чтобы создать очередные туалеты для очередной коронации, на сей раз — Карла X, но, если верить воспоминаниям Оже, «не придумал ничего нового, ничего элегантного». Так ли это было на самом деле? Угас ли талант Леруа или он просто больше не соответствовал новому времени? Второе для творца не менее страшно, чем первое…

В 1829 году великого мастера не стало. Кто помнит о нём теперь? Почти никто, кроме немногих специалистов. Но, глядя на великолепные портреты начала XIX века, давайте не забывать о том, кто делал тогдашних дам столь блистательными — Луи-Ипполит Леруа.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Ипполит (Hippolytos)

Ипполит (Hippolytos)

Трагедия (428 до н э.)В древних Афинах правил царь Тесей. Как у Геракла, у него было два отца — земной, царь Эгей, и небесный, бог Посейдон. Главный свой подвиг он совершил на острове Крите: убил в лабиринте чудовищного Минотавра и освободил Афины от дани ему.

48. ЕВРИПИД «ИППОЛИТ УВЕНЧАННЫЙ»

48. ЕВРИПИД

«ИППОЛИТ УВЕНЧАННЫЙ»

В 428 году до н. э. на празднике Великих Дионисий в афинском театре, носившем имя бога вина и веселья, была впервые представлена трагедия, тотчас же завоевавшая первую премию и с тех пор считающаяся лучшим творением автора. Впрочем,

Ипполит

Ипполит

(греч.) — сын афинского царя Тесея и Антиопы (вариант: Ипполиты или Меланиппы). И. был искусным охотником, почитателем богини Артемиды. Он был равнодушен к любви, поэтому Афродита разгневалась на него и внушила его мачехе Федре любовь к пасынку. И. отверг ее

Ипполит Тэн

Ипполит Тэн

(1828—1893 гг.)

философ, историк,

литературовед и

теоретик искусства

В свете встречаешь людей четырех разрядов: влюбленных, честолюбивых, наблюдателей и дураков… Самые счастливые – дураки.До двадцати пяти лет дети любят своих родителей; в двадцать пять лет они

Ипполит

Ипполит

Ипполит – сын Тезея и амазонки Антиопы или Ипполиты. Весьма известен миф о его трагической кончине. Вторая супруга Тезея, Федра, любовь которой он отверг, оклеветала его перед отцом; Тезей проклял И. и призванный им в гневе бог Нептун неожиданно послал волну на

Ипполит Жан

Ипполит Жан

Ипполит (Hyppolite) Жан (8.1.1907, Жонзак, — 27.10.1968, Париж), французский философ-идеалист. Испытал влияние немецкого неогегельянства. Профессор философии Сорбонны (1947—55), директор Высшей нормальной школы (1955—1963), профессор Коллеж де Франс (с 1963). И. перевёл на французский

БОГДАНОВИЧ, Ипполит Федорович

БОГДАНОВИЧ, Ипполит Федорович

(1743/1744–1803), поэт

1189 Во всех ты, душенька, нарядах хороша.

Поэма «Душенька» (1783), II

? Богданович И. Ф. Стихотворения и поэмы. – Л., 1957,

ТЭН, Ипполит

ТЭН, Ипполит

(Taine, Hippolyte, 1828–1893), французский литературовед и историк92Наука не имеет отечества.«Опыт о Тите Ливии», предисловие (1856)Затем у Луи Пастера: «Наука не имеет отечества, но ученый имеет» (речь на международном съезде врачей в Копенгагене 10 авг. 1884 г.). ? Markiewicz, s. 407.

From Wikipedia, the free encyclopedia

|

Louis Leroy |

|

|---|---|

|

|

| Born | 1 January 1812 |

| Died | 1 January 1885 (aged 73) French |

| Occupation | Art critic, journalist, playwright, engraver, and painter |

| Citizenship | French |

| Notable works | Coining the term «Impressionism» |

Louis Leroy (1812 — 1885) was a French 19th-century printmaker, painter, and playwright.

Biography[edit]

He is remembered as the journalist and art critic for the French satirical newspaper Le Charivari, who coined the term «impressionists» to satirise the artists now known by the word.

Leroy’s review was printed in Le Charivari on 25 April 1874 with the title The Exhibition of the Impressionists. The term was taken from Claude Monet’s painting Impression: soleil levant. Leroy’s article took the form of a dialogue between two skeptical viewers of the work:

«Impression I was certain of it. I was just telling myself that, since I was impressed, there had to be some impression in it — and what freedom, what ease of workmanship! A preliminary drawing for a wallpaper pattern is more finished than this seascape.»[1]

The show (Exposition des Impressionnistes) was held in the salon of the photographer Nadar and organized by the Société anonyme des peintres, sculpteurs et graveurs (Anonymous society of painters, sculptors and engravers), composed of Camille Pissarro, Claude Monet, Alfred Sisley, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Armand Guillaumin, and Berthe Morisot.

The term was subsequently adopted by the artists themselves and has now become the name of one of the most influential art movements in history.

References[edit]

- ^ Rewald (1973), p. 323.

External links[edit]

- Leroy on Pissarro

Карикатуры на выставку «импрессионистов», Le Charivari, 1874

Иногда удачно подобранное слово становится предметом анекдотов, иногда – мемом, а порой — дает имя целому направлению в искусстве. Что это – стечение обстоятельств или историческая закономерность? Как бы то ни было, термин «импрессионизм» обязан своим появлением на свет критической статье, которая этот самый импрессионизм и высмеивала.

Отверженные художники

Начиная с 1863 года в Париже проводился так называемый Салон отверженных – выставка художников, чьи живописные эксперименты не находили поддержки Академии изящных искусств и не допускались к участию в официальном Парижском салоне. В числе «отверженных» оказались помимо прочих Эдуард Мане, Камиль Писсарро, Поль Сезанн, Альфред Сислей.

Камиль Писсарро. «Старая дорога из Аннери в Понтуаз. Заморозки»

Выставка 1874 года вошла в историю искусства как первая выставка импрессионистов. Правда, о том, что авторы полотен – импрессионисты, не знали тогда ни посетители салона, ни даже сами художники. Термина «импрессионизм» попросту не существовало – до выхода в свет статьи парижского журналиста Луи Леруа под названием «Выставка импрессионистов».

«Обойная бумага в стадии наброска»

Новый стиль в живописи вызывал тогда много критических отзывов, и Леруа написал в журнале «Le Charivari» о представленных на выставке картинах в иронической, полушутливой форме. Якобы он посетил мероприятие вместе со своим приятелем Жозефом Венсаном, который был шокирован и крайне впечатлен увиденным (“impression” с французского – «впечатление»).

Клод Моне. «Впечатление. Восходящее солнце»

Помимо этого, на выставке экспонировалась картина Клода Моне под названием «Впечатление. Восходящее солнце» — а потому слово «импрессионизм» в диалоге Леруа и Венсана смаковалось на все лады.

«- Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!»

Впечатление от импрессионизма

Новый подход к созданию картин – небрежный, торопливый – действительно производил тогда сильное впечатление на фоне традиционных, академических художественных стилей.

Но вообще говоря, такова и была цель художников – выразить свои переживания, впечатления на холсте – живо и смело, поймав момент. Поэтому с термином согласились – несмотря на некоторую неопределенность, он прижился.

В настоящее время картина «Впечатление. Восходящее солнце» находится в музее «Мармоттан».

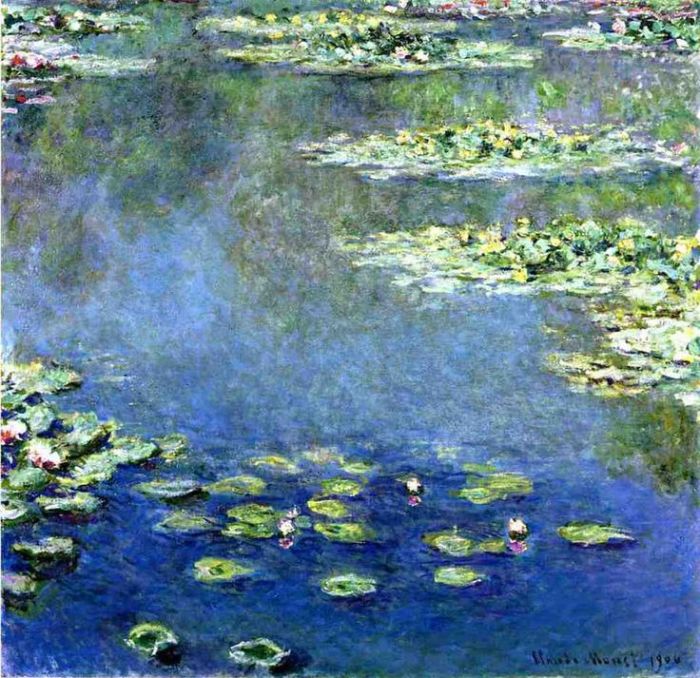

Работы Моне имеют огромную ценность среди коллекционеров, в частности, картина «Пруд с водяными лилиями» была продана на аукционе за сумму более чем 80 миллионов долларов.

Клод Моне. «Пруд с водяными лилиями»

Картины Моне и других импрессионистов занимают теперь почетное место среди шедевров мировой живописи.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

- Начало

- Галерея

- Артклуб

- Магазин

- Новости

- Форум

Луи Леруа: французский художественный критик, придумавший имя импрессионизм 508 слов читать ~3 мин.Раздел в процессе наполнения и корректировки

- 0

Текст ещё не готов

Оглавление: Энциклопедия

Серия величайших художественных критиковЛуи Леруа Биография французского искусствоведа, придумавшего название «импрессионизм».

Искусствовед Луи Лерой.

СодержаниеКем был Луи Лерой? • Биография • Первая выставка импрессионизма • Последствия

Впечатление, восход солнца (1872) Пейзаж Моне, которыйсейчас находится в музее Мармоттан в Париже, название которого было использовано искусствоведомЛуи Лерой для обозначения термина«импрессионисты».

ИЗВЕСТНЫЕ ИСКУССТВА КРИТИКИДжейкоб Буркхардт (1818-97) Роджер Фрай (1866-1934) Герберт Рид (1893-1968) Джон Канадей (1907-85) Гарольд Розенберг (1906-1978) Клемент Гринберг (1909-94) Лео Стейнберг (1920- 2011)

Кем был Луи Лерой?

Луи Леруа стал одним из самых известных искусствоведов, связанных с эпохой современного искусства , в результате публикации насмешливого отзыва о групповой выставке в Париже под заголовком «Выставка импрессионистов». При этом он невольно окрестил одно из величайших течений в истории искусства – импрессионизм – и обозначил четкую идентичность небольшой группы художников-импрессионистов , участвовавших в шоу. Среди последних были Клод Моне (1840-1926), Ренуар (1841-1919), Поль Сезанн (1839-1906), Берта Моризо (1841-95), Эдгар Дега (1834-1917), Камиль Писсарро (1830–1903), Альфред Сислей (1839–1899) и Арман Гиллоймин (1841–1927), объединившиеся в Societe Anonyme des Peintres, Sculpteurs et Graveurs (Анонимное общество художников, скульпторов и граверов), чтобы продемонстрировать свое искусство. Луи Лерой взял пример с одной из картин Клода Моне, озаглавленной: «Впечатление, восход» ( Impression, Soleil Levant ). Увы, его полное непонимание эстетики и живописных качеств этих ранних картин импрессионистов вошло в историю как одна из самых больших ошибок во французской живописи. Тем не менее, немногие французские искусствоведы нашли что-то положительное о любом из восьми Выставки импрессионистов в Париже с 1874 по 1886 год. Публика не стала более восторженной. В самом деле, несмотря на финансовую поддержку парижских торговцев произведениями искусства, таких как Поль Дюран-Рюэль (1831-1922) и Амбруаз Воллар (1866-1939), только прибытие богатых коллекционеров произведений искусства из Америки и России, таких как Альбер Барнс (1872-1951) и Ивана Морозова (1871-1921) – художники-импрессионисты начали продавать свои картины на значительные суммы. Таким образом, язвительный и нелестный отзыв Луи Леруа о первом появлении импрессионизма Моне вполне соответствовал вкусу современного парижанца. О других искусствоведах того же периода см.: Феликс Фенеон (1861-1944) и Гийом Аполлинер (1880-1918).

биография

Луи Лерой был очень разносторонним художником и критиком XIX века, который занимался несколькими видами искусства , включая литературу, а также живописью и гравюрой. Тем не менее, его главным образом помнят как журналиста и обозревателя французского сатирического издания Le Charivari (чье название означает «несогласованная музыка»), который первым ввел сатирический термин «импрессионисты» для описания незавершенных картин, выставленных на первой выставке. Выставка импрессионистов на втором этаже бульвара Капуцинов, 35.

Le Charivari была иллюстрированной газетой, которая ежедневно выходила в Париже с 1832 по 1936 год. В ней использовалось карикатурное искусство , а также карикатуры, обзоры и сатиры из повседневной жизни, и она была моделью, которую использовали Эбенезер Ланделлс и Генри Мэйхью, когда они запустили Punch. в 1841 году. Рецензия Леруа появилась 25 апреля 1874 года под названием «Выставка импрессионистов» ( Exposition des Impressionnistes ).

Первая выставка импрессионизма

Привыкший к тщательно составленным, красиво оформленным и реалистичным картинам, ежегодно выставляемым в Парижском салоне , 62-летний Лерой был шокирован небрежной манерой рисования и небрежной композицией Моне и его друзей. Его реакцию разделяло большинство посетителей шоу, которые считали сюжет (в основном пейзажи или сцены повседневной жизни уличных людей) «вульгарным» и «банальным». Кроме того, они считали принятую манеру живописи слишком схематичной и неполной. Использование быстрых мазков – когда все картины завершаются за один сеанс – считалось оскорблением кропотливой и трудоемкой работы традиционных художников, которые часто тратили недели на одну работу.

Если вы заметили грамматическую или смысловую ошибку в тексте – пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Спасибо!

Красным отмечены тексты, которые ещё не готовы, а синим – те, что уже можно прочитать.

Кому понравилось

автор

— обновлено в 1 секунду назад

Иногда удачно подобранное слово становится предметом анекдотов, иногда – мемом, а порой — дает имя целому направлению в искусстве. Что это – стечение обстоятельств или историческая закономерность? Как бы то ни было, термин «импрессионизм» обязан своим появлением на свет критической статье, которая этот самый импрессионизм и высмеивала.

Арт-критик Луи-Леруа, давший название импрессионизму. И здание, в котором проходила Первая выставка импрессионистов.

Отверженные художники

Начиная с 1863 года в Париже проводился так называемый Салон отверженных – выставка художников, чьи живописные эксперименты не находили поддержки Академии изящных искусств и не допускались к участию в официальном Парижском салоне. В числе «отверженных» оказались помимо прочих Эдуард Мане, Камиль Писсарро, Поль Сезанн, Альфред Сислей.

Камиль Писсарро. «Старая дорога из Аннери в Понтуаз. Заморозки»

Выставка 1874 года вошла в историю искусства как первая выставка импрессионистов. Правда, о том, что авторы полотен – импрессионисты, не знали тогда ни посетители салона, ни даже сами художники. Термина «импрессионизм» попросту не существовало – до выхода в свет статьи парижского журналиста Луи Леруа под названием «Выставка импрессионистов».

«Обойная бумага в стадии наброска»

Новый стиль в живописи вызывал тогда много критических отзывов, и Леруа написал в журнале «Le Charivari» о представленных на выставке картинах в иронической, полушутливой форме. Якобы он посетил мероприятие вместе со своим приятелем Жозефом Венсаном, который был шокирован и крайне впечатлен увиденным (“impression” с французского – «впечатление»).

Клод Моне. «Впечатление. Восходящее солнце»

Помимо этого, на выставке экспонировалась картина Клода Моне под названием «Впечатление. Восходящее солнце» — а потому слово «импрессионизм» в диалоге Леруа и Венсана смаковалось на все лады.

«- Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!»

Впечатление от импрессионизма

Новый подход к созданию картин – небрежный, торопливый – действительно производил тогда сильное впечатление на фоне традиционных, академических художественных стилей.

Но вообще говоря, такова и была цель художников – выразить свои переживания, впечатления на холсте – живо и смело, поймав момент. Поэтому с термином согласились – несмотря на некоторую неопределенность, он прижился.

В настоящее время картина «Впечатление. Восходящее солнце» находится в музее «Мармоттан».

Работы Моне имеют огромную ценность среди коллекционеров, в частности, картина «Пруд с водяными лилиями» была продана на аукционе за сумму более чем 80 миллионов долларов.

Клод Моне. «Пруд с водяными лилиями»