| Axon | |

|---|---|

An axon of a multipolar neuron |

|

| Identifiers | |

| MeSH | D001369 |

| FMA | 67308 |

| Anatomical terminology

[edit on Wikidata] |

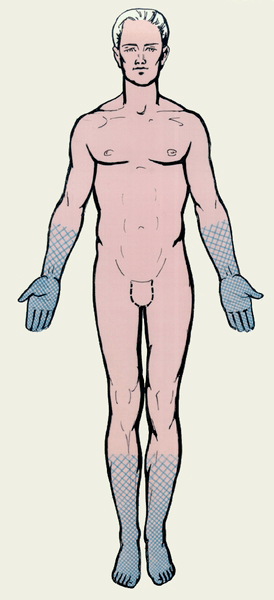

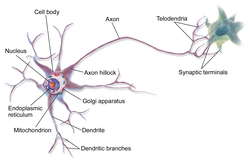

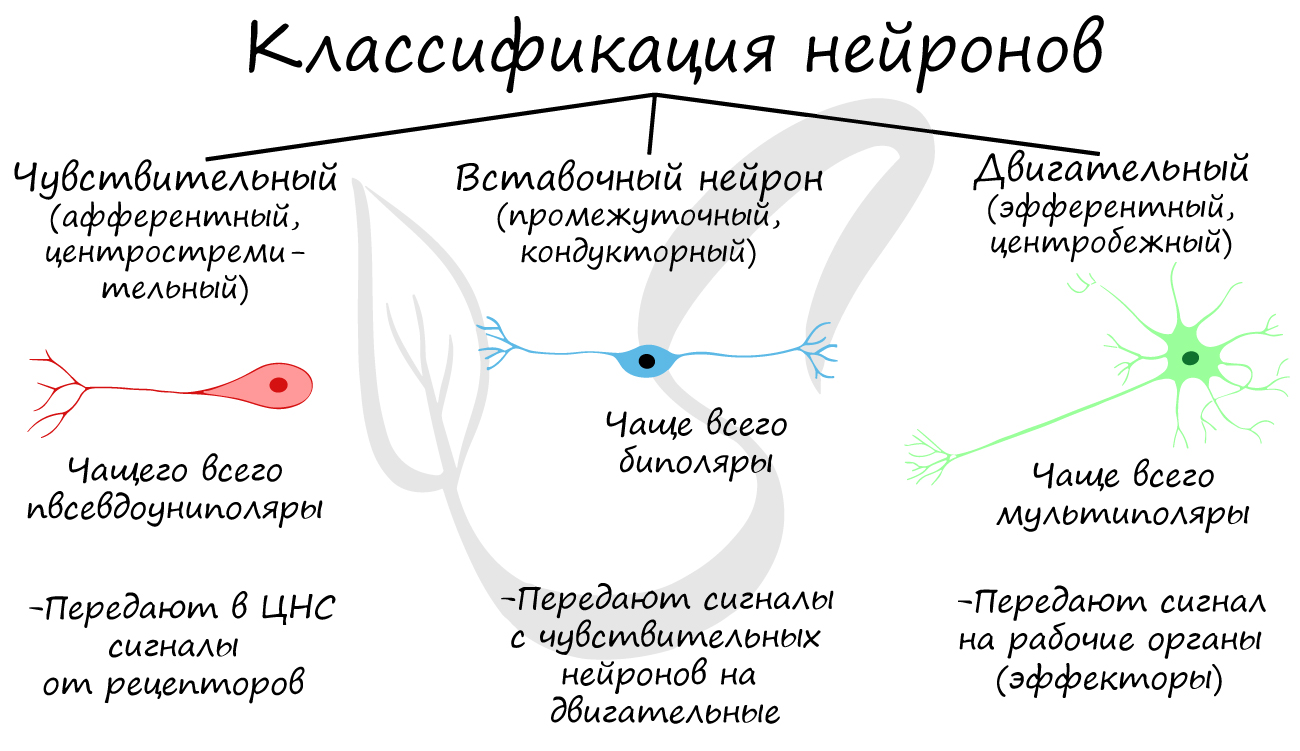

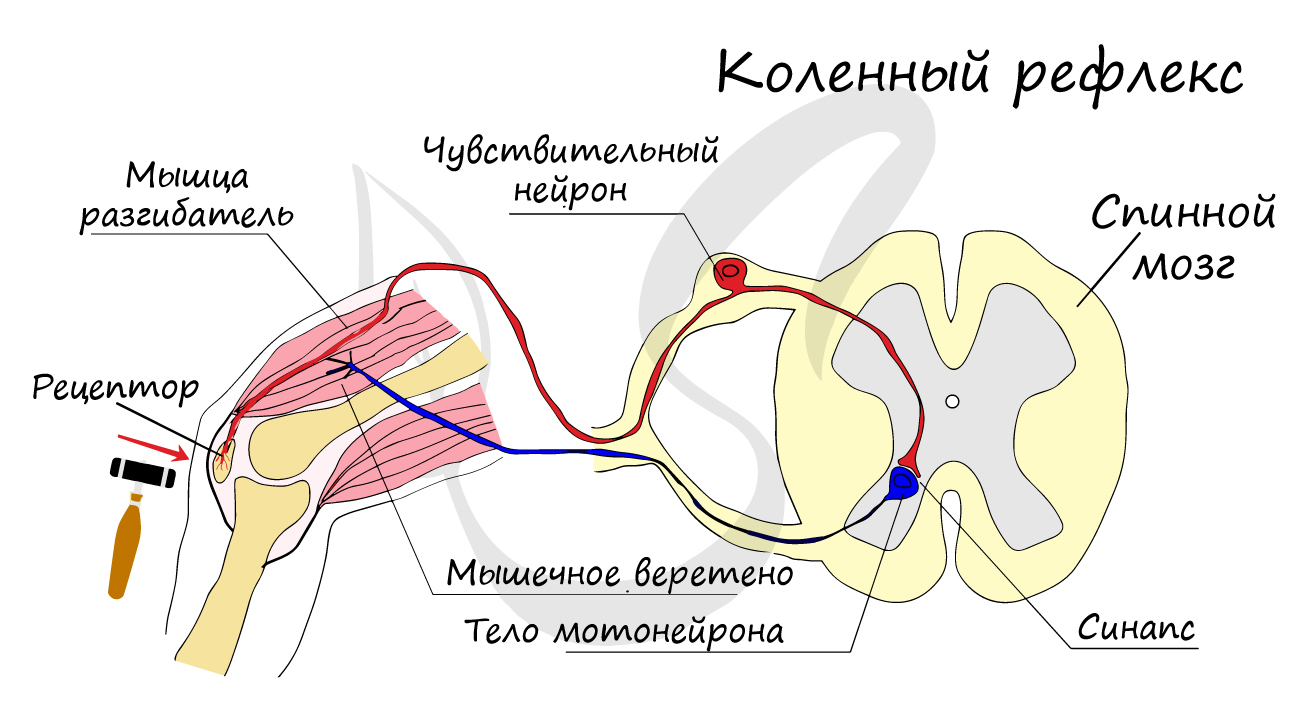

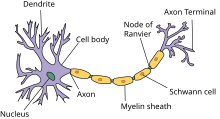

An axon (from Greek ἄξων áxōn, axis), or nerve fiber (or nerve fibre: see spelling differences), is a long, slender projection of a nerve cell, or neuron, in vertebrates, that typically conducts electrical impulses known as action potentials away from the nerve cell body. The function of the axon is to transmit information to different neurons, muscles, and glands. In certain sensory neurons (pseudounipolar neurons), such as those for touch and warmth, the axons are called afferent nerve fibers and the electrical impulse travels along these from the periphery to the cell body and from the cell body to the spinal cord along another branch of the same axon. Axon dysfunction can be the cause of many inherited and acquired neurological disorders that affect both the peripheral and central neurons. Nerve fibers are classed into three types – group A nerve fibers, group B nerve fibers, and group C nerve fibers. Groups A and B are myelinated, and group C are unmyelinated. These groups include both sensory fibers and motor fibers. Another classification groups only the sensory fibers as Type I, Type II, Type III, and Type IV.

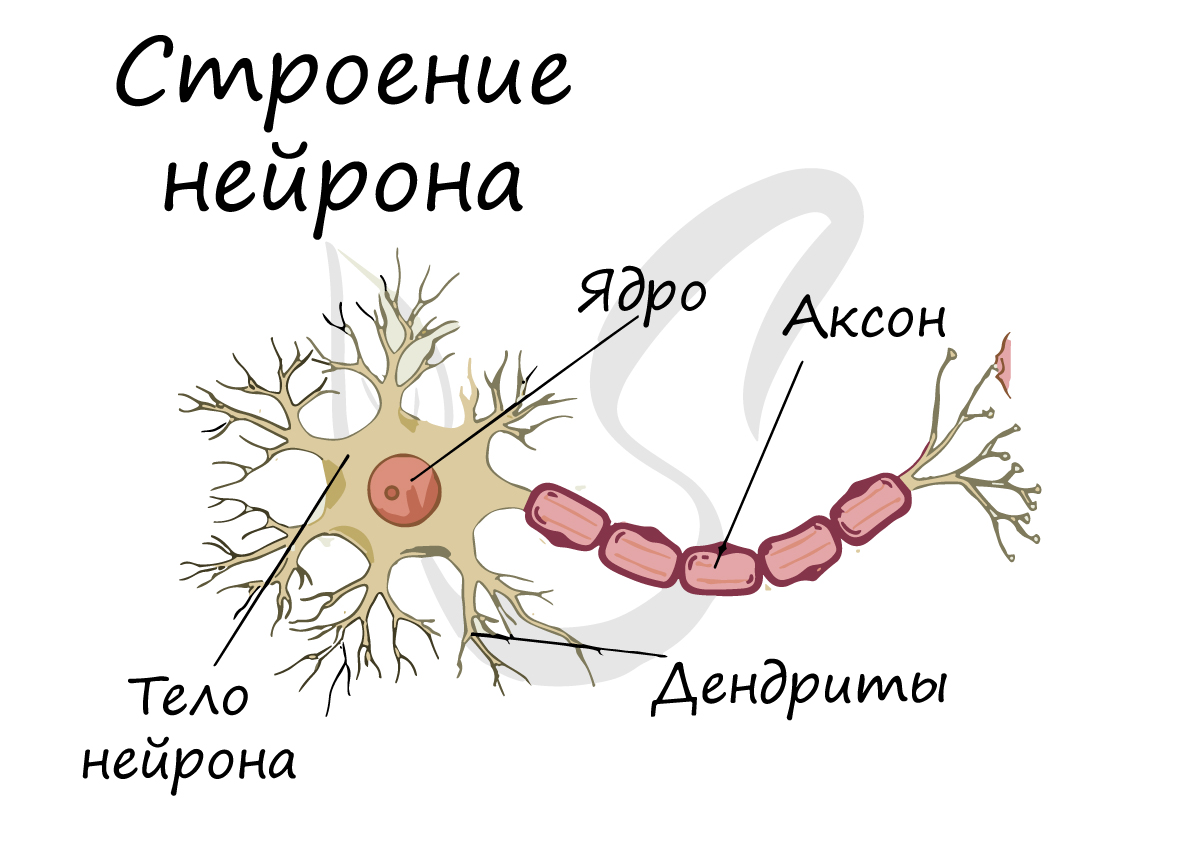

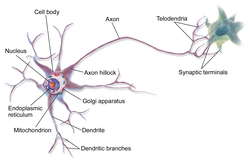

An axon is one of two types of cytoplasmic protrusions from the cell body of a neuron; the other type is a dendrite. Axons are distinguished from dendrites by several features, including shape (dendrites often taper while axons usually maintain a constant radius), length (dendrites are restricted to a small region around the cell body while axons can be much longer), and function (dendrites receive signals whereas axons transmit them). Some types of neurons have no axon and transmit signals from their dendrites. In some species, axons can emanate from dendrites known as axon-carrying dendrites.[1] No neuron ever has more than one axon; however in invertebrates such as insects or leeches the axon sometimes consists of several regions that function more or less independently of each other.[2]

Axons are covered by a membrane known as an axolemma; the cytoplasm of an axon is called axoplasm. Most axons branch, in some cases very profusely. The end branches of an axon are called telodendria. The swollen end of a telodendron is known as the axon terminal which joins the dendron or cell body of another neuron forming a synaptic connection. Axons make contact with other cells – usually other neurons but sometimes muscle or gland cells – at junctions called synapses. In some circumstances, the axon of one neuron may form a synapse with the dendrites of the same neuron, resulting in an autapse. At a synapse, the membrane of the axon closely adjoins the membrane of the target cell, and special molecular structures serve to transmit electrical or electrochemical signals across the gap. Some synaptic junctions appear along the length of an axon as it extends; these are called en passant («in passing») synapses and can be in the hundreds or even the thousands along one axon.[3] Other synapses appear as terminals at the ends of axonal branches.

A single axon, with all its branches taken together, can innervate multiple parts of the brain and generate thousands of synaptic terminals. A bundle of axons make a nerve tract in the central nervous system,[4] and a fascicle in the peripheral nervous system. In placental mammals the largest white matter tract in the brain is the corpus callosum, formed of some 200 million axons in the human brain.[4]

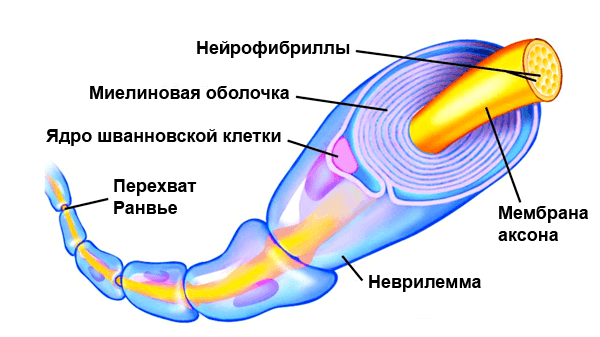

Anatomy[edit]

A typical myelinated axon

Axons are the primary transmission lines of the nervous system, and as bundles they form nerves. Some axons can extend up to one meter or more while others extend as little as one millimeter. The longest axons in the human body are those of the sciatic nerve, which run from the base of the spinal cord to the big toe of each foot. The diameter of axons is also variable. Most individual axons are microscopic in diameter (typically about one micrometer (µm) across). The largest mammalian axons can reach a diameter of up to 20 µm. The squid giant axon, which is specialized to conduct signals very rapidly, is close to 1 millimeter in diameter, the size of a small pencil lead. The numbers of axonal telodendria (the branching structures at the end of the axon) can also differ from one nerve fiber to the next. Axons in the central nervous system (CNS) typically show multiple telodendria, with many synaptic end points. In comparison, the cerebellar granule cell axon is characterized by a single T-shaped branch node from which two parallel fibers extend. Elaborate branching allows for the simultaneous transmission of messages to a large number of target neurons within a single region of the brain.

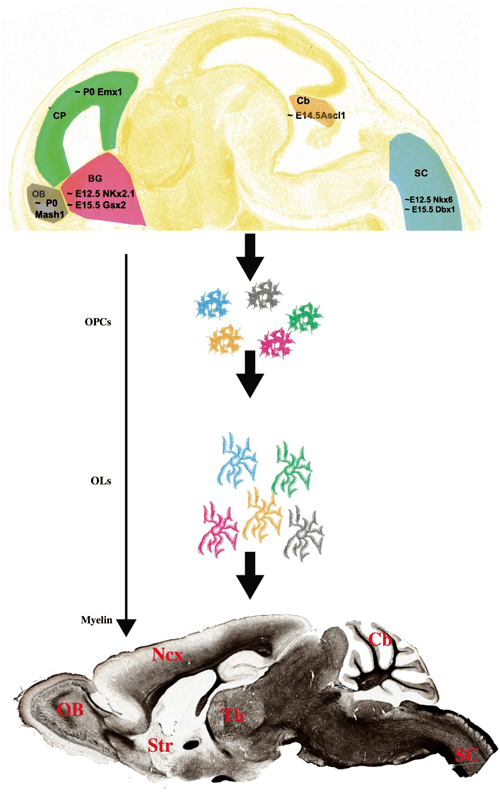

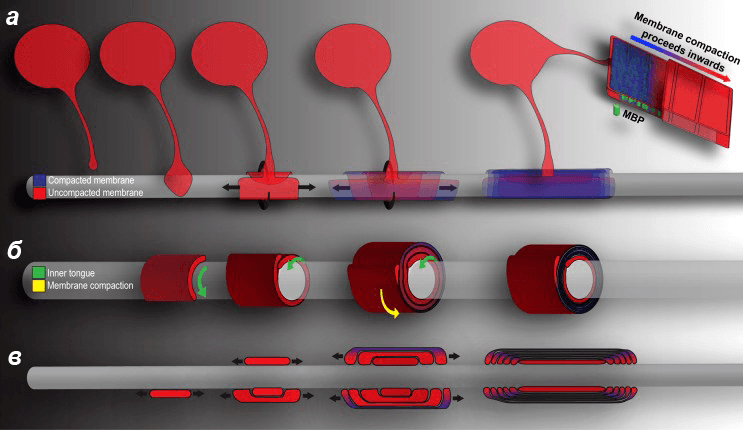

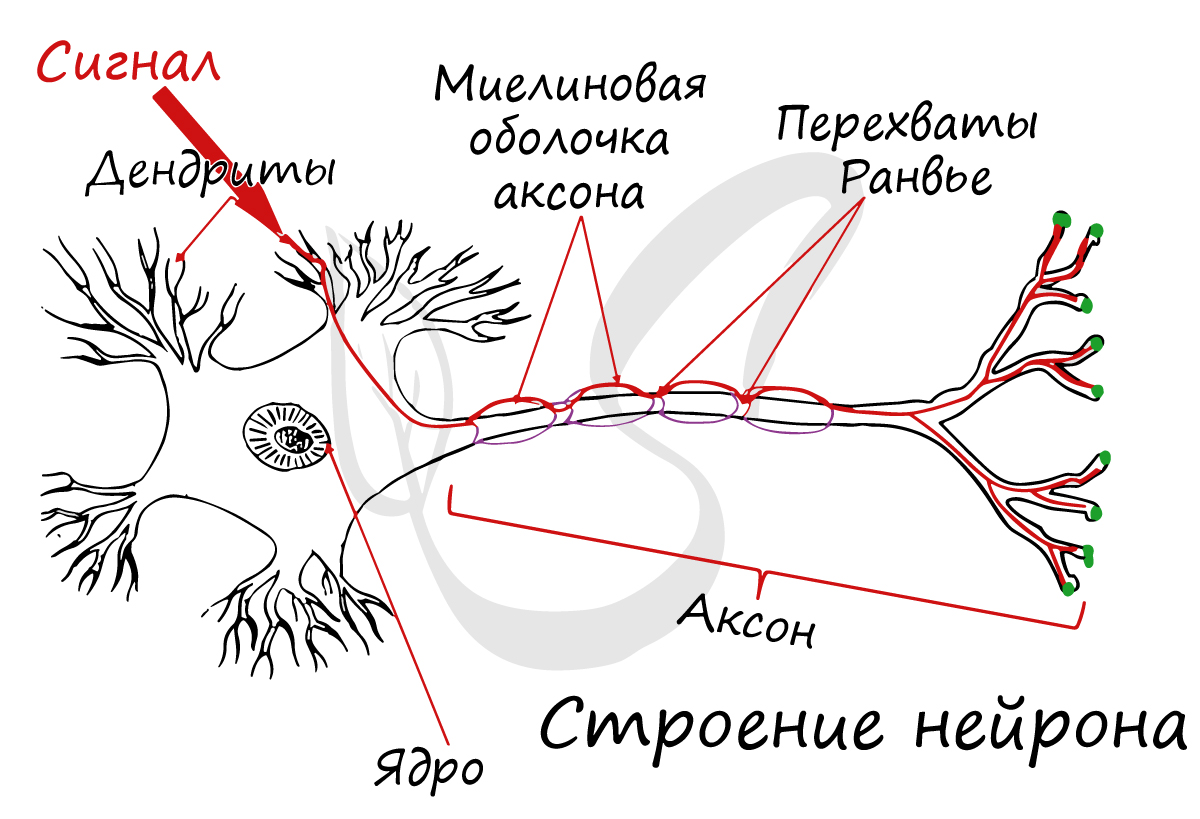

There are two types of axons in the nervous system: myelinated and unmyelinated axons.[5] Myelin is a layer of a fatty insulating substance, which is formed by two types of glial cells: Schwann cells and oligodendrocytes. In the peripheral nervous system Schwann cells form the myelin sheath of a myelinated axon. Oligodendrocytes form the insulating myelin in the CNS. Along myelinated nerve fibers, gaps in the myelin sheath known as nodes of Ranvier occur at evenly spaced intervals. The myelination enables an especially rapid mode of electrical impulse propagation called saltatory conduction.

The myelinated axons from the cortical neurons form the bulk of the neural tissue called white matter in the brain. The myelin gives the white appearance to the tissue in contrast to the grey matter of the cerebral cortex which contains the neuronal cell bodies. A similar arrangement is seen in the cerebellum. Bundles of myelinated axons make up the nerve tracts in the CNS. Where these tracts cross the midline of the brain to connect opposite regions they are called commissures. The largest of these is the corpus callosum that connects the two cerebral hemispheres, and this has around 20 million axons.[4]

The structure of a neuron is seen to consist of two separate functional regions, or compartments – the cell body together with the dendrites as one region, and the axonal region as the other.

Axonal region[edit]

The axonal region or compartment, includes the axon hillock, the initial segment, the rest of the axon, and the axon telodendria, and axon terminals. It also includes the myelin sheath. The Nissl bodies that produce the neuronal proteins are absent in the axonal region.[3] Proteins needed for the growth of the axon, and the removal of waste materials, need a framework for transport. This axonal transport is provided for in the axoplasm by arrangements of microtubules and intermediate filaments known as neurofilaments.

Axon hillock[edit]

Detail showing microtubules at axon hillock and initial segment.

The axon hillock is the area formed from the cell body of the neuron as it extends to become the axon. It precedes the initial segment. The received action potentials that are summed in the neuron are transmitted to the axon hillock for the generation of an action potential from the initial segment.

Axonal initial segment[edit]

The axonal initial segment (AIS) is a structurally and functionally separate microdomain of the axon.[6][7] One function of the initial segment is to separate the main part of an axon from the rest of the neuron; another function is to help initiate action potentials.[8] Both of these functions support neuron cell polarity, in which dendrites (and, in some cases the soma) of a neuron receive input signals at the basal region, and at the apical region the neuron’s axon provides output signals.[9]

The axon initial segment is unmyelinated and contains a specialized complex of proteins. It is between approximately 20 and 60 µm in length and functions as the site of action potential initiation.[10][11] Both the position on the axon and the length of the AIS can change showing a degree of plasticity that can fine-tune the neuronal output.[10][12] A longer AIS is associated with a greater excitability.[12] Plasticity is also seen in the ability of the AIS to change its distribution and to maintain the activity of neural circuitry at a constant level.[13]

The AIS is highly specialized for the fast conduction of nerve impulses. This is achieved by a high concentration of voltage-gated sodium channels in the initial segment where the action potential is initiated.[13] The ion channels are accompanied by a high number of cell adhesion molecules and scaffolding proteins that anchor them to the cytoskeleton.[10] Interactions with ankyrin G are important as it is the major organizer in the AIS.[10]

Axonal transport[edit]

The axoplasm is the equivalent of cytoplasm in the cell. Microtubules form in the axoplasm at the axon hillock. They are arranged along the length of the axon, in overlapping sections, and all point in the same direction – towards the axon terminals.[14] This is noted by the positive endings of the microtubules. This overlapping arrangement provides the routes for the transport of different materials from the cell body.[14] Studies on the axoplasm has shown the movement of numerous vesicles of all sizes to be seen along cytoskeletal filaments – the microtubules, and neurofilaments, in both directions between the axon and its terminals and the cell body.

Outgoing anterograde transport from the cell body along the axon, carries mitochondria and membrane proteins needed for growth to the axon terminal. Ingoing retrograde transport carries cell waste materials from the axon terminal to the cell body.[15] Outgoing and ingoing tracks use different sets of motor proteins.[14] Outgoing transport is provided by kinesin, and ingoing return traffic is provided by dynein. Dynein is minus-end directed.[15] There are many forms of kinesin and dynein motor proteins, and each is thought to carry a different cargo.[14] The studies on transport in the axon led to the naming of kinesin.[14]

Myelination[edit]

TEM of a myelinated axon in cross-section.

In the nervous system, axons may be myelinated, or unmyelinated. This is the provision of an insulating layer, called a myelin sheath. The myelin membrane is unique in its relatively high lipid to protein ratio.[16]

In the peripheral nervous system axons are myelinated by glial cells known as Schwann cells. In the central nervous system the myelin sheath is provided by another type of glial cell, the oligodendrocyte. Schwann cells myelinate a single axon. An oligodendrocyte can myelinate up to 50 axons.[17]

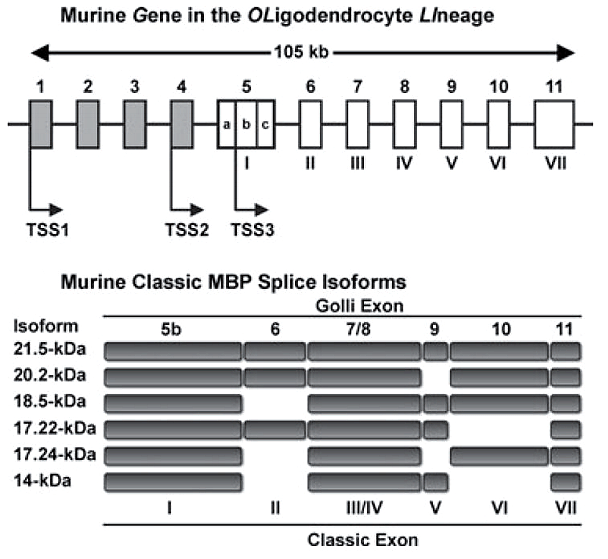

The composition of myelin is different in the two types. In the CNS the major myelin protein is proteolipid protein, and in the PNS it is myelin basic protein.

Nodes of Ranvier[edit]

Nodes of Ranvier (also known as myelin sheath gaps) are short unmyelinated segments of a myelinated axon, which are found periodically interspersed between segments of the myelin sheath. Therefore, at the point of the node of Ranvier, the axon is reduced in diameter.[18] These nodes are areas where action potentials can be generated. In saltatory conduction, electrical currents produced at each node of Ranvier are conducted with little attenuation to the next node in line, where they remain strong enough to generate another action potential. Thus in a myelinated axon, action potentials effectively «jump» from node to node, bypassing the myelinated stretches in between, resulting in a propagation speed much faster than even the fastest unmyelinated axon can sustain.

Axon terminals[edit]

An axon can divide into many branches called telodendria (Greek for ‘end of tree’). At the end of each telodendron is an axon terminal (also called a synaptic bouton, or terminal bouton). Axon terminals contain synaptic vesicles that store the neurotransmitter for release at the synapse. This makes multiple synaptic connections with other neurons possible. Sometimes the axon of a neuron may synapse onto dendrites of the same neuron, when it is known as an autapse.

Action potentials[edit]

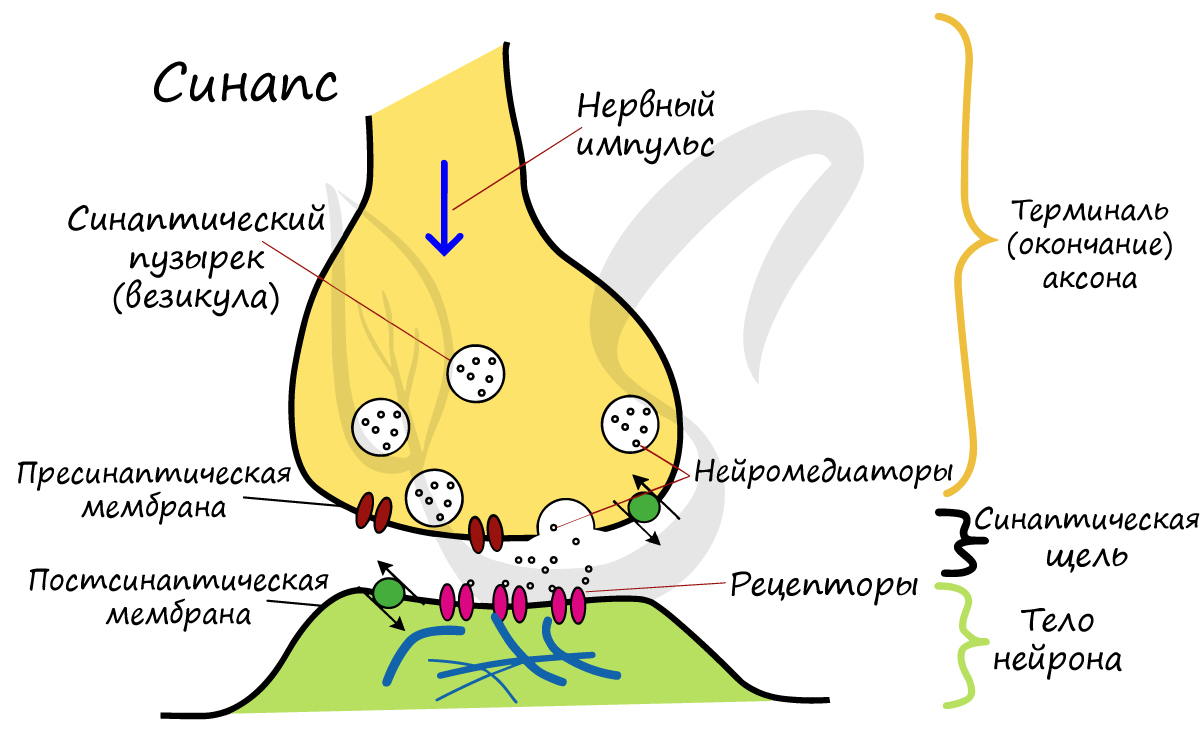

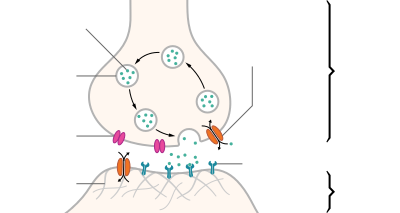

| Structure of a typical chemical synapse |

|---|

|

Postsynaptic Voltage- Synaptic Neurotransmitter Receptor Neurotransmitter Axon terminal Synaptic cleft Dendrite |

Most axons carry signals in the form of action potentials, which are discrete electrochemical impulses that travel rapidly along an axon, starting at the cell body and terminating at points where the axon makes synaptic contact with target cells. The defining characteristic of an action potential is that it is «all-or-nothing» – every action potential that an axon generates has essentially the same size and shape. This all-or-nothing characteristic allows action potentials to be transmitted from one end of a long axon to the other without any reduction in size. There are, however, some types of neurons with short axons that carry graded electrochemical signals, of variable amplitude.

When an action potential reaches a presynaptic terminal, it activates the synaptic transmission process. The first step is rapid opening of calcium ion channels in the membrane of the axon, allowing calcium ions to flow inward across the membrane. The resulting increase in intracellular calcium concentration causes synaptic vesicles (tiny containers enclosed by a lipid membrane) filled with a neurotransmitter chemical to fuse with the axon’s membrane and empty their contents into the extracellular space. The neurotransmitter is released from the presynaptic nerve through exocytosis. The neurotransmitter chemical then diffuses across to receptors located on the membrane of the target cell. The neurotransmitter binds to these receptors and activates them. Depending on the type of receptors that are activated, the effect on the target cell can be to excite the target cell, inhibit it, or alter its metabolism in some way. This entire sequence of events often takes place in less than a thousandth of a second. Afterward, inside the presynaptic terminal, a new set of vesicles is moved into position next to the membrane, ready to be released when the next action potential arrives. The action potential is the final electrical step in the integration of synaptic messages at the scale of the neuron.[5]

(A) pyramidal cell, interneuron, and short durationwaveform (Axon), overlay of the three average waveforms;

(B) Average and standard error of peak-trough time for pyramidal cells interneurons, and putative axons;

(C) Scatter plot of signal to noise ratios for individual units againstpeak-trough time for axons, pyramidal cells (PYR) and interneurons (INT).

Extracellular recordings of action potential propagation in axons has been demonstrated in freely moving animals. While extracellular somatic action potentials have been used to study cellular activity in freely moving animals such as place cells, axonal activity in both white and gray matter can also be recorded. Extracellular recordings of axon action potential propagation is distinct from somatic action potentials in three ways: 1. The signal has a shorter peak-trough duration (~150μs) than of pyramidal cells (~500μs) or interneurons (~250μs). 2. The voltage change is triphasic. 3. Activity recorded on a tetrode is seen on only one of the four recording wires. In recordings from freely moving rats, axonal signals have been isolated in white matter tracts including the alveus and the corpus callosum as well hippocampal gray matter.[19]

In fact, the generation of action potentials in vivo is sequential in nature, and these sequential spikes constitute the digital codes in the neurons. Although previous studies indicate an axonal origin of a single spike evoked by short-term pulses, physiological signals in vivo trigger the initiation of sequential spikes at the cell bodies of the neurons.[20][21]

In addition to propagating action potentials to axonal terminals, the axon is able to amplify the action potentials, which makes sure a secure propagation of sequential action potentials toward the axonal terminal. In terms of molecular mechanisms, voltage-gated sodium channels in the axons possess lower threshold and shorter refractory period in response to short-term pulses.[22]

Development and growth[edit]

Development[edit]

The development of the axon to its target, is one of the six major stages in the overall development of the nervous system.[23] Studies done on cultured hippocampal neurons suggest that neurons initially produce multiple neurites that are equivalent, yet only one of these neurites is destined to become the axon.[24] It is unclear whether axon specification precedes axon elongation or vice versa,[25] although recent evidence points to the latter. If an axon that is not fully developed is cut, the polarity can change and other neurites can potentially become the axon. This alteration of polarity only occurs when the axon is cut at least 10 μm shorter than the other neurites. After the incision is made, the longest neurite will become the future axon and all the other neurites, including the original axon, will turn into dendrites.[26] Imposing an external force on a neurite, causing it to elongate, will make it become an axon.[27] Nonetheless, axonal development is achieved through a complex interplay between extracellular signaling, intracellular signaling and cytoskeletal dynamics.

[edit]

The extracellular signals that propagate through the extracellular matrix surrounding neurons play a prominent role in axonal development.[28] These signaling molecules include proteins, neurotrophic factors, and extracellular matrix and adhesion molecules.

Netrin (also known as UNC-6) a secreted protein, functions in axon formation. When the UNC-5 netrin receptor is mutated, several neurites are irregularly projected out of neurons and finally a single axon is extended anteriorly.[29][30][31][32] The neurotrophic factors – nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin-3 (NTF3) are also involved in axon development and bind to Trk receptors.[33]

The ganglioside-converting enzyme plasma membrane ganglioside sialidase (PMGS), which is involved in the activation of TrkA at the tip of neutrites, is required for the elongation of axons. PMGS asymmetrically distributes to the tip of the neurite that is destined to become the future axon.[34]

Intracellular signaling[edit]

During axonal development, the activity of PI3K is increased at the tip of destined axon. Disrupting the activity of PI3K inhibits axonal development. Activation of PI3K results in the production of phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate (PtdIns) which can cause significant elongation of a neurite, converting it into an axon. As such, the overexpression of phosphatases that dephosphorylate PtdIns leads into the failure of polarization.[28]

Cytoskeletal dynamics[edit]

The neurite with the lowest actin filament content will become the axon. PGMS concentration and f-actin content are inversely correlated; when PGMS becomes enriched at the tip of a neurite, its f-actin content is substantially decreased.[34] In addition, exposure to actin-depolimerizing drugs and toxin B (which inactivates Rho-signaling) causes the formation of multiple axons. Consequently, the interruption of the actin network in a growth cone will promote its neurite to become the axon.[35]

Growth[edit]

Axon of nine-day-old mouse with growth cone visible

Growing axons move through their environment via the growth cone, which is at the tip of the axon. The growth cone has a broad sheet-like extension called a lamellipodium which contain protrusions called filopodia. The filopodia are the mechanism by which the entire process adheres to surfaces and explores the surrounding environment. Actin plays a major role in the mobility of this system. Environments with high levels of cell adhesion molecules (CAMs) create an ideal environment for axonal growth. This seems to provide a «sticky» surface for axons to grow along. Examples of CAMs specific to neural systems include N-CAM, TAG-1 – an axonal glycoprotein[36] – and MAG, all of which are part of the immunoglobulin superfamily. Another set of molecules called extracellular matrix-adhesion molecules also provide a sticky substrate for axons to grow along. Examples of these molecules include laminin, fibronectin, tenascin, and perlecan. Some of these are surface bound to cells and thus act as short range attractants or repellents. Others are difusible ligands and thus can have long range effects.

Cells called guidepost cells assist in the guidance of neuronal axon growth. These cells that help axon guidance, are typically other neurons that are sometimes immature. When the axon has completed its growth at its connection to the target, the diameter of the axon can increase by up to five times, depending on the speed of conduction required.[37]

It has also been discovered through research that if the axons of a neuron were damaged, as long as the soma (the cell body of a neuron) is not damaged, the axons would regenerate and remake the synaptic connections with neurons with the help of guidepost cells. This is also referred to as neuroregeneration.[38]

Nogo-A is a type of neurite outgrowth inhibitory component that is present in the central nervous system myelin membranes (found in an axon). It has a crucial role in restricting axonal regeneration in adult mammalian central nervous system. In recent studies, if Nogo-A is blocked and neutralized, it is possible to induce long-distance axonal regeneration which leads to enhancement of functional recovery in rats and mouse spinal cord. This has yet to be done on humans.[39] A recent study has also found that macrophages activated through a specific inflammatory pathway activated by the Dectin-1 receptor are capable of promoting axon recovery, also however causing neurotoxicity in the neuron.[40]

Length regulation[edit]

Axons vary largely in length from a few micrometers up to meters in some animals. This emphasizes that there must be a cellular length regulation mechanism allowing the neurons both to sense the length of their axons and to control their growth accordingly. It was discovered that motor proteins play an important role in regulating the length of axons.[41] Based on this observation, researchers developed an explicit model for axonal growth describing how motor proteins could affect the axon length on the molecular level.[42][43][44][45] These studies suggest that motor proteins carry signaling molecules from the soma to the growth cone and vice versa whose concentration oscillates in time with a length-dependent frequency.

Classification[edit]

The axons of neurons in the human peripheral nervous system can be classified based on their physical features and signal conduction properties. Axons were known to have different thicknesses (from 0.1 to 20 µm)[3] and these differences were thought to relate to the speed at which an action potential could travel along the axon – its conductance velocity. Erlanger and Gasser proved this hypothesis, and identified several types of nerve fiber, establishing a relationship between the diameter of an axon and its nerve conduction velocity. They published their findings in 1941 giving the first classification of axons.

Axons are classified in two systems. The first one introduced by Erlanger and Gasser, grouped the fibers into three main groups using the letters A, B, and C. These groups, group A, group B, and group C include both the sensory fibers (afferents) and the motor fibers (efferents). The first group A, was subdivided into alpha, beta, gamma, and delta fibers – Aα, Aβ, Aγ, and Aδ. The motor neurons of the different motor fibers, were the lower motor neurons – alpha motor neuron, beta motor neuron, and gamma motor neuron having the Aα, Aβ, and Aγ nerve fibers, respectively.

Later findings by other researchers identified two groups of Aa fibers that were sensory fibers. These were then introduced into a system that only included sensory fibers (though some of these were mixed nerves and were also motor fibers). This system refers to the sensory groups as Types and uses Roman numerals: Type Ia, Type Ib, Type II, Type III, and Type IV.

Motor[edit]

Lower motor neurons have two kind of fibers:

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin | Conduction velocity (meters/second) |

Associated muscle fibers |

|---|---|---|---|---|---|

| Alpha (α) motor neuron | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Extrafusal muscle fibers |

| Beta (β) motor neuron | Aβ | ||||

| Gamma (γ) motor neuron | Aγ | 5-8 | Yes | 4–24[46][47] | Intrafusal muscle fibers |

Sensory[edit]

Different sensory receptors innervate different types of nerve fibers. Proprioceptors are innervated by type Ia, Ib and II sensory fibers, mechanoreceptors by type II and III sensory fibers and nociceptors and thermoreceptors by type III and IV sensory fibers.

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin | Conduction velocity (m/s) |

Associated sensory receptors | Proprioceptors | Mechanoceptors | Nociceptors and thermoreceptors |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ia | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Primary receptors of muscle spindle (annulospiral ending) | ✔ | ||

| Ib | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Golgi tendon organ | |||

| II | Aβ | 6–12 | Yes | 33–75 | Secondary receptors of muscle spindle (flower-spray ending). All cutaneous mechanoreceptors |

✔ | ||

| III | Aδ | 1–5 | Thin | 3–30 | Free nerve endings of touch and pressure Nociceptors of lateral spinothalamic tract Cold thermoreceptors |

✔ | ||

| IV | C | 0.2–1.5 | No | 0.5–2.0 | Nociceptors of anterior spinothalamic tract Warmth receptors |

Autonomic[edit]

The autonomic nervous system has two kinds of peripheral fibers:

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin[48] | Conduction velocity (m/s) |

|---|---|---|---|---|

| preganglionic fibers | B | 1–5 | Yes | 3–15 |

| postganglionic fibers | C | 0.2–1.5 | No | 0.5–2.0 |

Clinical significance[edit]

In order of degree of severity, injury to a nerve can be described as neurapraxia, axonotmesis, or neurotmesis.

Concussion is considered a mild form of diffuse axonal injury.[49] Axonal injury can also cause central chromatolysis. The dysfunction of axons in the nervous system is one of the major causes of many inherited neurological disorders that affect both peripheral and central neurons.[5]

When an axon is crushed, an active process of axonal degeneration takes place at the part of the axon furthest from the cell body. This degeneration takes place quickly following the injury, with the part of the axon being sealed off at the membranes and broken down by macrophages. This is known as Wallerian degeneration.[50] Dying back of an axon can also take place in many neurodegenerative diseases, particularly when axonal transport is impaired, this is known as Wallerian-like degeneration.[51] Studies suggest that the degeneration happens as

a result of the axonal protein NMNAT2, being prevented from reaching all of the axon.[52]

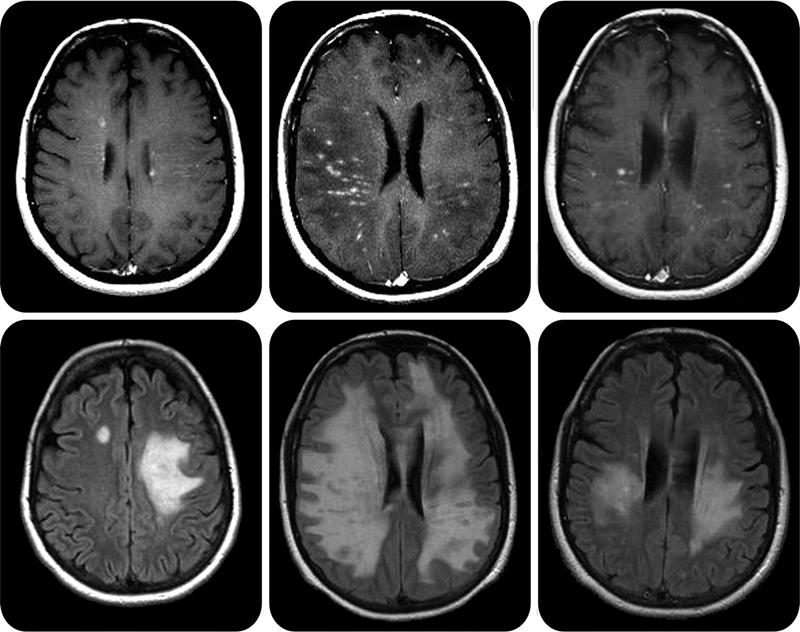

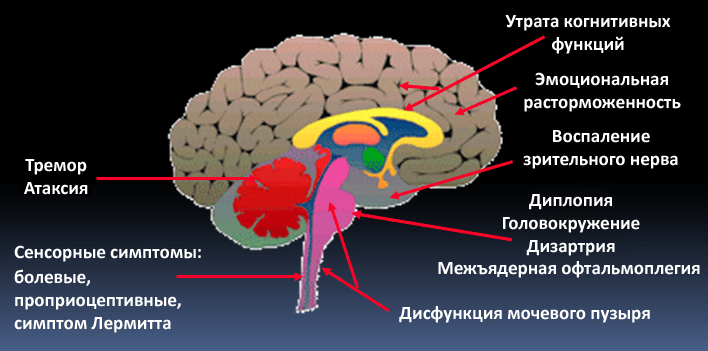

Demyelination of axons causes the multitude of neurological symptoms found in the disease multiple sclerosis.

Dysmyelination is the abnormal formation of the myelin sheath. This is implicated in several leukodystrophies, and also in schizophrenia.[53][54][55]

A severe traumatic brain injury can result in widespread lesions to nerve tracts damaging the axons in a condition known as diffuse axonal injury. This can lead to a persistent vegetative state.[56] It has been shown in studies on the rat that axonal damage from a single mild traumatic brain injury, can leave a susceptibility to further damage, after repeated mild traumatic brain injuries.[57]

A nerve guidance conduit is an artificial means of guiding axon growth to enable neuroregeneration, and is one of the many treatments used for different kinds of nerve injury.

History[edit]

German anatomist Otto Friedrich Karl Deiters is generally credited with the discovery of the axon by distinguishing it from the dendrites.[5] Swiss Rüdolf Albert von Kölliker and German Robert Remak were the first to identify and characterize the axon initial segment. Kölliker named the axon in 1896.[58] Louis-Antoine Ranvier was the first to describe the gaps or nodes found on axons and for this contribution these axonal features are now commonly referred to as the nodes of Ranvier. Santiago Ramón y Cajal, a Spanish anatomist, proposed that axons were the output components of neurons, describing their functionality.[5] Joseph Erlanger and Herbert Gasser earlier developed the classification system for peripheral nerve fibers,[59] based on axonal conduction velocity, myelination, fiber size etc. Alan Hodgkin and Andrew Huxley also employed the squid giant axon (1939) and by 1952 they had obtained a full quantitative description of the ionic basis of the action potential, leading to the formulation of the Hodgkin–Huxley model. Hodgkin and Huxley were awarded jointly the Nobel Prize for this work in 1963. The formulae detailing axonal conductance were extended to vertebrates in the Frankenhaeuser–Huxley equations. The understanding of the biochemical basis for action potential propagation has advanced further, and includes many details about individual ion channels.

Other animals[edit]

The axons in invertebrates have been extensively studied. The longfin inshore squid, often used as a model organism has the longest known axon.[60] The giant squid has the largest axon known. Its size ranges from 0.5 (typically) to 1 mm in diameter and is used in the control of its jet propulsion system. The fastest recorded conduction speed of 210 m/s, is found in the ensheathed axons of some pelagic Penaeid shrimps[61] and the usual range is between 90 and 200 meters/s[62] (cf 100–120 m/s for the fastest myelinated vertebrate axon.)

In other cases as seen in rat studies an axon originates from a dendrite; such axons are said to have «dendritic origin». Some axons with dendritic origin similarly have a «proximal» initial segment that starts directly at the axon origin, while others have a «distal» initial segment, discernibly separated from the axon origin.[63] In many species some of the neurons have axons that emanate from the dendrite and not from the cell body, and these are known as axon-carrying dendrites.[1] In many cases, an axon originates at an axon hillock on the soma; such axons are said to have «somatic origin». Some axons with somatic origin have a «proximal» initial segment adjacent the axon hillock, while others have a «distal» initial segment, separated from the soma by an extended axon hillock.[63]

See also[edit]

- Electrophysiology

- Ganglionic eminence

- Giant axonal neuropathy

- Neuronal tracing

- Pioneer axon

References[edit]

- ^ a b Triarhou LC (2014). «Axons emanating from dendrites: phylogenetic repercussions with Cajalian hues». Frontiers in Neuroanatomy. 8: 133. doi:10.3389/fnana.2014.00133. PMC 4235383. PMID 25477788.

- ^ Yau KW (December 1976). «Receptive fields, geometry and conduction block of sensory neurones in the central nervous system of the leech». The Journal of Physiology. 263 (3): 513–38. doi:10.1113/jphysiol.1976.sp011643. PMC 1307715. PMID 1018277.

- ^ a b c Squire, Larry (2013). Fundamental neuroscience (4th ed.). Amsterdam: Elsevier/Academic Press. pp. 61–65. ISBN 978-0-12-385-870-2.

- ^ a b c Luders E, Thompson PM, Toga AW (August 2010). «The development of the corpus callosum in the healthy human brain». The Journal of Neuroscience. 30 (33): 10985–90. doi:10.1523/JNEUROSCI.5122-09.2010. PMC 3197828. PMID 20720105.

- ^ a b c d e Debanne D, Campanac E, Bialowas A, Carlier E, Alcaraz G (April 2011). «Axon physiology» (PDF). Physiological Reviews. 91 (2): 555–602. doi:10.1152/physrev.00048.2009. PMID 21527732. S2CID 13916255.

- ^ Nelson AD, Jenkins PM (2017). «Axonal Membranes and Their Domains: Assembly and Function of the Axon Initial Segment and Node of Ranvier». Frontiers in Cellular Neuroscience. 11: 136. doi:10.3389/fncel.2017.00136. PMC 5422562. PMID 28536506.

- ^ Leterrier C, Clerc N, Rueda-Boroni F, Montersino A, Dargent B, Castets F (2017). «Ankyrin G Membrane Partners Drive the Establishment and Maintenance of the Axon Initial Segment». Frontiers in Cellular Neuroscience. 11: 6. doi:10.3389/fncel.2017.00006. PMC 5266712. PMID 28184187.

- ^ Leterrier C (February 2018). «The Axon Initial Segment: An Updated Viewpoint». The Journal of Neuroscience. 38 (9): 2135–2145. doi:10.1523/jneurosci.1922-17.2018. PMC 6596274. PMID 29378864.

- ^ Rasband MN (August 2010). «The axon initial segment and the maintenance of neuronal polarity». Nature Reviews. Neuroscience. 11 (8): 552–62. doi:10.1038/nrn2852. PMID 20631711. S2CID 23996233.

- ^ a b c d Jones SL, Svitkina TM (2016). «Axon Initial Segment Cytoskeleton: Architecture, Development, and Role in Neuron Polarity». Neural Plasticity. 2016: 6808293. doi:10.1155/2016/6808293. PMC 4967436. PMID 27493806.

- ^ Clark BD, Goldberg EM, Rudy B (December 2009). «Electrogenic tuning of the axon initial segment». The Neuroscientist. 15 (6): 651–68. doi:10.1177/1073858409341973. PMC 2951114. PMID 20007821.

- ^ a b Yamada R, Kuba H (2016). «Structural and Functional Plasticity at the Axon Initial Segment». Frontiers in Cellular Neuroscience. 10: 250. doi:10.3389/fncel.2016.00250. PMC 5078684. PMID 27826229.

- ^ a b Susuki K, Kuba H (March 2016). «Activity-dependent regulation of excitable axonal domains». The Journal of Physiological Sciences. 66 (2): 99–104. doi:10.1007/s12576-015-0413-4. PMID 26464228. S2CID 18862030.

- ^ a b c d e Alberts B (2004). Essential cell biology: an introduction to the molecular biology of the cell (2nd ed.). New York: Garland. pp. 584–587. ISBN 978-0-8153-3481-1.

- ^ a b Alberts B (2002). Molecular biology of the cell (4th ed.). New York: Garland. pp. 979–981. ISBN 978-0-8153-4072-0.

- ^ Ozgen, H; Baron, W; Hoekstra, D; Kahya, N (September 2016). «Oligodendroglial membrane dynamics in relation to myelin biogenesis». Cellular and Molecular Life Sciences. 73 (17): 3291–310. doi:10.1007/s00018-016-2228-8. PMC 4967101. PMID 27141942.

- ^ Sadler, T. (2010). Langman’s medical embryology (11th ed.). Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. p. 300. ISBN 978-0-7817-9069-7.

- ^ Hess A, Young JZ (November 1952). «The nodes of Ranvier». Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences. Series B. 140 (900): 301–20. Bibcode:1952RSPSB.140..301H. doi:10.1098/rspb.1952.0063. JSTOR 82721. PMID 13003931. S2CID 11963512.

- ^ Robbins AA, Fox SE, Holmes GL, Scott RC, Barry JM (November 2013). «Short duration waveforms recorded extracellularly from freely moving rats are representative of axonal activity». Frontiers in Neural Circuits. 7 (181): 181. doi:10.3389/fncir.2013.00181. PMC 3831546. PMID 24348338.

- ^ Rongjing Ge, Hao Qian and Jin-Hui Wang* (2011) Molecular Brain 4(19), 1~11

- ^ Rongjing Ge, Hao Qian, Na Chen and Jin-Hui Wang* (2014) Molecular Brain 7(26):1-16

- ^ Chen N, Yu J, Qian H, Ge R, Wang JH (July 2010). «Axons amplify somatic incomplete spikes into uniform amplitudes in mouse cortical pyramidal neurons». PLOS ONE. 5 (7): e11868. Bibcode:2010PLoSO…511868C. doi:10.1371/journal.pone.0011868. PMC 2912328. PMID 20686619.

- ^ Wolpert, Lewis (2015). Principles of development (5th ed.). pp. 520–524. ISBN 978-0-19-967814-3.

- ^ Fletcher TL, Banker GA (December 1989). «The establishment of polarity by hippocampal neurons: the relationship between the stage of a cell’s development in situ and its subsequent development in culture». Developmental Biology. 136 (2): 446–54. doi:10.1016/0012-1606(89)90269-8. PMID 2583372.

- ^ Jiang H, Rao Y (May 2005). «Axon formation: fate versus growth». Nature Neuroscience. 8 (5): 544–6. doi:10.1038/nn0505-544. PMID 15856056. S2CID 27728967.

- ^ Goslin K, Banker G (April 1989). «Experimental observations on the development of polarity by hippocampal neurons in culture». The Journal of Cell Biology. 108 (4): 1507–16. doi:10.1083/jcb.108.4.1507. PMC 2115496. PMID 2925793.

- ^ Lamoureux P, Ruthel G, Buxbaum RE, Heidemann SR (November 2002). «Mechanical tension can specify axonal fate in hippocampal neurons». The Journal of Cell Biology. 159 (3): 499–508. doi:10.1083/jcb.200207174. PMC 2173080. PMID 12417580.

- ^ a b Arimura N, Kaibuchi K (March 2007). «Neuronal polarity: from extracellular signals to intracellular mechanisms». Nature Reviews. Neuroscience. 8 (3): 194–205. doi:10.1038/nrn2056. PMID 17311006. S2CID 15556921.

- ^ Neuroglia and pioneer neurons express UNC-6 to provide global and local netrin cues for guiding migrations in C. elegans

- ^ Serafini T, Kennedy TE, Galko MJ, Mirzayan C, Jessell TM, Tessier-Lavigne M (August 1994). «The netrins define a family of axon outgrowth-promoting proteins homologous to C. elegans UNC-6». Cell. 78 (3): 409–24. doi:10.1016/0092-8674(94)90420-0. PMID 8062384. S2CID 22666205.

- ^ Hong K, Hinck L, Nishiyama M, Poo MM, Tessier-Lavigne M, Stein E (June 1999). «A ligand-gated association between cytoplasmic domains of UNC5 and DCC family receptors converts netrin-induced growth cone attraction to repulsion». Cell. 97 (7): 927–41. doi:10.1016/S0092-8674(00)80804-1. PMID 10399920. S2CID 18043414.

- ^ Hedgecock EM, Culotti JG, Hall DH (January 1990). «The unc-5, unc-6, and unc-40 genes guide circumferential migrations of pioneer axons and mesodermal cells on the epidermis in C. elegans». Neuron. 4 (1): 61–85. doi:10.1016/0896-6273(90)90444-K. PMID 2310575. S2CID 23974242.

- ^ Huang EJ, Reichardt LF (2003). «Trk receptors: roles in neuronal signal transduction». Annual Review of Biochemistry. 72: 609–42. doi:10.1146/annurev.biochem.72.121801.161629. PMID 12676795. S2CID 10217268.

- ^ a b Da Silva JS, Hasegawa T, Miyagi T, Dotti CG, Abad-Rodriguez J (May 2005). «Asymmetric membrane ganglioside sialidase activity specifies axonal fate». Nature Neuroscience. 8 (5): 606–15. doi:10.1038/nn1442. PMID 15834419. S2CID 25227765.

- ^ Bradke F, Dotti CG (March 1999). «The role of local actin instability in axon formation». Science. 283 (5409): 1931–4. Bibcode:1999Sci…283.1931B. doi:10.1126/science.283.5409.1931. PMID 10082468.

- ^ Furley AJ, Morton SB, Manalo D, Karagogeos D, Dodd J, Jessell TM (April 1990). «The axonal glycoprotein TAG-1 is an immunoglobulin superfamily member with neurite outgrowth-promoting activity». Cell. 61 (1): 157–70. doi:10.1016/0092-8674(90)90223-2. PMID 2317872. S2CID 28813676.

- ^ Alberts, Bruce (2015). Molecular biology of the cell (Sixth ed.). p. 947. ISBN 9780815344643.

- ^ Kunik D, Dion C, Ozaki T, Levin LA, Costantino S (2011). «Laser-based single-axon transection for high-content axon injury and regeneration studies». PLOS ONE. 6 (11): e26832. Bibcode:2011PLoSO…626832K. doi:10.1371/journal.pone.0026832. PMC 3206876. PMID 22073205.

- ^ Schwab ME (February 2004). «Nogo and axon regeneration». Current Opinion in Neurobiology. 14 (1): 118–24. doi:10.1016/j.conb.2004.01.004. PMID 15018947. S2CID 9672315.

- ^ Gensel JC, Nakamura S, Guan Z, van Rooijen N, Ankeny DP, Popovich PG (March 2009). «Macrophages promote axon regeneration with concurrent neurotoxicity». The Journal of Neuroscience. 29 (12): 3956–68. doi:10.1523/JNEUROSCI.3992-08.2009. PMC 2693768. PMID 19321792.

- ^ Myers KA, Baas PW (September 2007). «Kinesin-5 regulates the growth of the axon by acting as a brake on its microtubule array». The Journal of Cell Biology. 178 (6): 1081–91. doi:10.1083/jcb.200702074. PMC 2064629. PMID 17846176.

- ^ Rishal I, Kam N, Perry RB, Shinder V, Fisher EM, Schiavo G, Fainzilber M (June 2012). «A motor-driven mechanism for cell-length sensing». Cell Reports. 1 (6): 608–16. doi:10.1016/j.celrep.2012.05.013. PMC 3389498. PMID 22773964.

- ^ Karamched BR, Bressloff PC (May 2015). «Delayed feedback model of axonal length sensing». Biophysical Journal. 108 (9): 2408–19. Bibcode:2015BpJ…108.2408K. doi:10.1016/j.bpj.2015.03.055. PMC 4423051. PMID 25954897.

- ^ Bressloff PC, Karamched BR (2015). «A frequency-dependent decoding mechanism for axonal length sensing». Frontiers in Cellular Neuroscience. 9: 281. doi:10.3389/fncel.2015.00281. PMC 4508512. PMID 26257607.

- ^ Folz F, Wettmann L, Morigi G, Kruse K (May 2019). «Sound of an axon’s growth». Physical Review E. 99 (5–1): 050401. arXiv:1807.04799. Bibcode:2019PhRvE..99e0401F. doi:10.1103/PhysRevE.99.050401. PMID 31212501. S2CID 118682719.

- ^ Andrew BL, Part NJ (April 1972). «Properties of fast and slow motor units in hind limb and tail muscles of the rat». Quarterly Journal of Experimental Physiology and Cognate Medical Sciences. 57 (2): 213–25. doi:10.1113/expphysiol.1972.sp002151. PMID 4482075.

- ^ Russell NJ (January 1980). «Axonal conduction velocity changes following muscle tenotomy or deafferentation during development in the rat». The Journal of Physiology. 298: 347–60. doi:10.1113/jphysiol.1980.sp013085. PMC 1279120. PMID 7359413.

- ^ Pocock G, Richards CD, et al. (2004). Human Physiology (2nd ed.). New York: Oxford University Press. pp. 187–189. ISBN 978-0-19-858527-5.

- ^ Dawodu ST (16 August 2017). «Traumatic Brain Injury (TBI) — Definition, Epidemiology, Pathophysiology». Medscape. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 14 July 2018.

- ^ Trauma and Wallerian Degeneration Archived 2 May 2006 at the Wayback Machine, University of California, San Francisco

- ^ Coleman MP, Freeman MR (1 June 2010). «Wallerian degeneration, wld(s), and nmnat». Annual Review of Neuroscience. 33 (1): 245–67. doi:10.1146/annurev-neuro-060909-153248. PMC 5223592. PMID 20345246.

- ^ Gilley J, Coleman MP (January 2010). «Endogenous Nmnat2 is an essential survival factor for maintenance of healthy axons». PLOS Biology. 8 (1): e1000300. doi:10.1371/journal.pbio.1000300. PMC 2811159. PMID 20126265.

- ^ Krämer-Albers EM, Gehrig-Burger K, Thiele C, Trotter J, Nave KA (November 2006). «Perturbed interactions of mutant proteolipid protein/DM20 with cholesterol and lipid rafts in oligodendroglia: implications for dysmyelination in spastic paraplegia». The Journal of Neuroscience. 26 (45): 11743–52. doi:10.1523/JNEUROSCI.3581-06.2006. PMC 6674790. PMID 17093095.

- ^ Matalon R, Michals-Matalon K, Surendran S, Tyring SK (2006). «Canavan disease: studies on the knockout mouse». N-Acetylaspartate. Adv. Exp. Med. Biol. Advances in Experimental Medicine and Biology. Vol. 576. pp. 77–93, discussion 361–3. doi:10.1007/0-387-30172-0_6. ISBN 978-0-387-30171-6. PMID 16802706. S2CID 44405442.

- ^ Tkachev D, Mimmack ML, Huffaker SJ, Ryan M, Bahn S (August 2007). «Further evidence for altered myelin biosynthesis and glutamatergic dysfunction in schizophrenia». The International Journal of Neuropsychopharmacology. 10 (4): 557–63. doi:10.1017/S1461145706007334. PMID 17291371.

- ^ «Brain Injury, Traumatic». Medcyclopaedia. GE. Archived from the original on 26 May 2011. Retrieved 20 June 2018.

- ^ Wright DK, Brady RD, Kamnaksh A, Trezise J, Sun M, McDonald SJ, et al. (October 2019). «Repeated mild traumatic brain injuries induce persistent changes in plasma protein and magnetic resonance imaging biomarkers in the rat». Scientific Reports. 9 (1): 14626. Bibcode:2019NatSR…914626W. doi:10.1038/s41598-019-51267-w. PMC 6787341. PMID 31602002.

- ^ Finger S (1994). Origins of neuroscience: a history of explorations into brain function. Oxford University Press. p. 47. ISBN 9780195146943. OCLC 27151391.

Kölliker would give the «axon» its name in 1896.

- ^ Grant G (December 2006). «The 1932 and 1944 Nobel Prizes in physiology or medicine: rewards for ground-breaking studies in neurophysiology». Journal of the History of the Neurosciences. 15 (4): 341–57. doi:10.1080/09647040600638981. PMID 16997762. S2CID 37676544.

- ^ Hellier, Jennifer L. (16 December 2014). The Brain, the Nervous System, and Their Diseases [3 volumes]. ABC-CLIO. ISBN 9781610693387. Archived from the original on 14 March 2018.

- ^ Hsu K, Terakawa S (July 1996). «Fenestration in the myelin sheath of nerve fibers of the shrimp: a novel node of excitation for saltatory conduction». Journal of Neurobiology. 30 (3): 397–409. doi:10.1002/(SICI)1097-4695(199607)30:3<397::AID-NEU8>3.0.CO;2-#. PMID 8807532.

- ^ Salzer JL, Zalc B (October 2016). «Myelination». Current Biology. 26 (20): R971–R975. doi:10.1016/j.cub.2016.07.074. PMID 27780071.

- ^ a b Höfflin F, Jack A, Riedel C, Mack-Bucher J, Roos J, Corcelli C, et al. (2017). «Heterogeneity of the Axon Initial Segment in Interneurons and Pyramidal Cells of Rodent Visual Cortex». Frontiers in Cellular Neuroscience. 11: 332. doi:10.3389/fncel.2017.00332. PMC 5684645. PMID 29170630.

External links[edit]

- Histology image: 3_09 at the University of Oklahoma Health Sciences Center – «Slide 3 Spinal cord»

Microscopic Anatomy of the Peripheral Nervous System

C.-H. BERTHOLD, … MARTIN RYDMARK, in Peripheral Neuropathy (Fourth Edition), 2005

Axolemma

The axolemma appears as a conventional three-layered unit membrane about 8 nm thick when examined in standard electron microscopic preparations. Freeze-fracturing demonstrates that the outside of the inner leaflet of the axolemma, the so-called P face, is comparatively rich in intramembranous particles (IMPs) (see Fig. 3-12C later). The inside of the outer leaflet, the so called E face, displays, except at nodes of Ranvier (see later), relatively few IMPs.145,272,405 Many E-face IMPs are about 10 nm in size and may represent voltage-sensitive Na+ channels.224,344,404,449 The axolemma conveys signals between the neuron and its Schwann cells that control the proliferative and myelin-producing functions of the Schwann cells and partly regulate axon size.46,49,84,85,171,172,194,239,355,429 The additional presence of receptor and transducer proteins involved in axon–Schwann cell communication has been postulated by several authors.108,109,209,244 The axolemma is stabilized by the immediate subjacent part of the axoplasm, which here forms the axoplasmic cortex (see Fig. 3-10C), an outer condensed part of the cytoskeletal microtrabecular matrix containing ankyrin, fodrin, actin, and A-60.112,151,184,189,192,194,241,335,366,438

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780721694917500065

Molecular Specializations at the Glia-Axon Interface

Elior Peles Ph.D., in Multiple Sclerosis As A Neuronal Disease, 2005

III. The Paranodal Junction

These junctions that are formed between the axon and the myelinating cell border the nodes of Ranvier (Fig. 1B). In this region, the compact myelin lamellae open up into a series of cytoplasmic loops that spiral around the axon. These glial loops are closely opposed to the axon; being separated by a gap of only 2.5 to 3 nm, form a series of ridges (transverse bands) that are reminiscent of invertebrate septate junctions (Rosenbluth, 1995). The axoglial junctions appear relatively late during myelination, being first generated closer to the nodes by the most outer paranodal loop, and continue gradually as additional loops are attached to the axon (Tao-Cheng and Rosenbluth, 1983). As a result, they are composed of a number of rings, each representing a turn of the myelin wrap.

A. Molecular Composition

The axonal membrane at the axoglial junction contains a complex of two cell-recognition molecules: Caspr (contactin-associated protein; also known as paranodin) (Einheber et al., 1997; Menegoz et al., 1997) and contactin (Rios et al., 2000) (Fig. 2B). Caspr is a Type I transmembrane protein that belongs to a distinct subgroup of the neurexins, a polymorphic protein family involved in cell adhesion and intercellular communication (Bellen et al., 1998; Missler and Sudhof, 1998). There are five human genes in the Caspr family (Caspr-Caspr5 [Peles et al., 1997; Poliak et al., 1999; Spiegel et al., 2002]), two in Drosophila (nrxIV and axo [Baumgartner et al., 1996; Yuan and Ganetzky, 1999]), and two in C. elegans (itx and nlr; Haklai-Topper and Peles, unpublished observations). These proteins bind several cell adhesion molecules and thus considered as CAM-associated-proteins (acronym CASPR). Their extracellular region consists of several domains implicated in mediating protein-protein interactions, including a discoidin and a fibrinogen-like domain, EGF motifs, and several regions with homology to the G domain of laminin A. Caspr, but not other members of the Caspr family, forms a complex with contactin when both are present in the same cell (i.e., in cis) (Peles et al., 1997). The interaction between Caspr and contactin is required for the efficient export of Caspr from the endoplasmic reticulum to the plasma membrane (Faivre-Sarrailh et al., 2000) and regulates the glycosylation and transport of contactin (Bonnon et al., 2003; Gollan et al., 2003). In accordance with these in vitro findings, Caspr is retained in the neuronal cell bodies and does not reach the axons in contactin-deficient mice (Boyle et al., 2001), while Caspr is necessary to maintain contactin at the paranodes (Bhat et al., 2001; Gollan et al., 2002, 2003).

Both Caspr and contactin are essential for the generation of the axoglial junction, and their absence results in the disappearance of septa and a widening of the space between the axon and the paranodal loops (Bhat et al., 2001; Boyle et al., 2001; Gollan et al., 2003). These results suggest that Caspr and contactin are part of a paranodal adhesion complex required for the tight attachment of the two membranes. This phenotype is similar to two other paranodal mutants: the galactolipids–deficient mice (UDP-galactose ceramide galactosyltransferase, cgt), which do not synthesize galactocerebroside (GalC) and sulfatide, and cerebroside sulfotransferase (cst) null mice, which are lacking only sulfatide (Bosio et al., 1996; Coetzee et al., 1998, 1996; Honke et al., 2002; Ishibashi et al., 2002). In all of these mice mutants, Caspr and contactin are absent from the paranodes (Bhat et al., 2001; Boyle et al., 2001; Dupree et al., 1999; Ishibashi et al., 2002; Poliak et al., 2001). The way in which the absence of GalC and sulfatide causes paranodal abnormalities is not clear, but it may result from direct binding of sulfatide to the Caspr/contactin complex, or misrouting of junctional glial components to noncompact myelin (Schafer et al., 2004).

B. Generation of Molecular Complexes at the PNJ

1. Cytoplasmic Linkage to the Axonal Cytoskeleton

The intracellular regions of Caspr and Caspr2 contain a juxtamembrane sequence that binds protein 4.1B (Denisenko-Nehrbass et al., 2003; Gollan et al., 2002; Menegoz et al., 1997; Peles et al., 1997), which is present at the paranodes and juxtaparanodes (Denisenko-Nehrbass et al., 2003; Ohara et al., 2000; Parra et al., 2000; Poliak et al., 2001). Similar to other 4.1 proteins, 4.1B contains a conserved actin-spectrin-binding domain and thus, could immobilize Caspr (and hence contactin) to the cytoskeleton (Gollan et al., 2002). Consistent with this notion, protein 4.1B is abnormally distributed along peripheral myelinated axons of mice lacking either contactin and galactolipids, both of which lack paranodal Caspr (Gollan et al., 2002; Poliak et al., 2001). In these mutants, the position of protein 4.1B is strongly correlated with those of Caspr and Caspr2, suggesting that they determine its localization. Furthermore, the cytoplasmic tail of Caspr is required for stabilizing the Caspr/contactin complex at the paranodes, as a Caspr mutant lacking this domain is not properly maintained at the axoglial junction (Gollan et al., 2002). Thus, Caspr appears to serve as a transmembrane scaffold that stabilizes the Caspr/contactin adhesion complex at septatelike junctions by connecting it to the axonal cytoskeleton via protein 4.1B.

2. Extracellular Interactions Mediating Axoglial Contact

The intracellular regions of Caspr and the distribution of Caspr and contactin along the internodes (Arroyo et al., 1999; Poliak et al., 2001; Rios et al., 2003) (discussed later), their accumulation at the paranodes as a number of rings that represent each turn of the myelin wrap during development (Pedraza et al., 2001; Rasband et al., 1999; Rios et al., 2000), and the abnormal distribution of Caspr in multiple sclerosis tissue (Wolswijk and Balesar, 2003), as well as in several myelin mutants (Arroyo et al., 2002; Dupree et al., 1999; Ishibashi et al., 2002; Jenkins and Bennett, 2002; Poliak et al., 2001; Rasband et al., 1999), all indicate that the myelin sheath dictates their localization in the axolemma. Furthermore, the addition of a soluble RPTPβ protein that binds contactin to myelinating co-cultures perturbs the paranodal accumulation of Caspr, suggesting that the localization of the Caspr/contactin complex to this site is mediated by its interaction with a glial ligand (Rios et al., 2000). The most likely candidate to serve as a glial ligand of the Caspr/contactin complex is NF155, a glial isoform of the cell adhesion molecule neurofascin, which is located across Caspr and contactin at the axoglial junction (Tait et al., 2000) and is not localized to this site in the absence of Caspr (Bhat et al., 2001; Boyle et al., 2001; Marcus et al., 2002; Poliak et al., 2001). In agreement, it was recently reported that a soluble NF155-Fc chimera binds to cells expressing Caspr and contactin and precipitates these proteins from rat brain lysates, suggesting that NF155 indeed serves as a receptor for the Caspr/contactin complex (Charles et al., 2002). However, it was recently shown that while NF155 binds directly to contactin, Caspr inhibits this interaction, suggesting the existence of other receptors for the Caspr/contactin complex in myelinating glia (Gollan et al., 2003). This conclusion aligns with previous observations that demonstrate that NF155 appears much later than Caspr in the paranodes (Marcus et al., 2002), suggesting that other ligands for the Caspr/contactin complex exist.

3. Functional Aspects of the PNJ

The paranodal junction was proposed to attach the myelin sheath to the axon, to separate the electrical activity at the node of Ranvier from the internodal region under the compact myelin sheath, and to serve as a fence that limits the lateral diffusion of axolemmal proteins (Rosenbluth, 1976). Recent studies using four different paranodal mutant mice (i.e., Caspr, Contactin, cgt, and cst), all of which lack the characteristic septa in their axoglial junction, allowed close examination of these original ideas. In the CNS of these mutants, the paranodal loops are disorganized, with many overlapping and inverted loops that face away from the axon (Bhat et al., 2001; Dupree et al., 1998; Honke et al., 2002). In the PNS, possibly due to the presence of the basal lamina, the morphological alterations are much milder, the paranodes are well organized, but there is an increase in the space between the glial membrane and the axon. Even in the absence of septa, however, the paranodal loops are still closely attached to the axon in many sites in the PNS and CNS, suggesting the presence of yet unidentified paranodal components that mediate axoglial contact at this site. Together with ultrastructural data demonstrating that the transverse bands are generated rather late during myelination (Marcus et al., 2002; Tao-Cheng and Rosenbluth, 1983), these studies suggest a role for the septa in securing the paranodal loops to the axon at the axoglial junction. In agreement, a gradual, age-dependent detachment of the paranodal loops from the axon was observed in the CNS of Caspr-null mice (Rios et al., 2003).

The absence of paranodal septa in all four paranodal mutants results in a reorganization of the axonal membrane (Bhat et al., 2001; Boyle et al., 2001; Dupree et al., 1999; Ishibashi et al., 2002; Poliak et al., 2001). In these mutants, the Shaker-type K+ channels normally present in the juxtaparanodal region are mislocalized to the paranodal axonal membrane (Bhat et al., 2001; Boyle et al., 2001; Dupree et al., 1999; Ishibashi et al., 2002; Poliak et al., 2001). Thus, it appears that the paranodal septate junction functions as a barrier that restricts the movement of K+ channels from under the compact myelin, separating them from the Na+ channels at the nodes. In contrast to the juxtaparanodal K+ channels, disruption of the paranodal septa only minimally affects the distribution of the nodal Na+ channels (Bhat et al., 2001; Boyle et al., 2001; Dupree et al., 1999). There is a small increase in the nodal length, accompanied by a reduction in membrane particles at the nodal axolemma detected by freeze-fracture EM, suggesting that the paranodal septate junction is not required for the generation of the nodes (Bhat et al., 2001; Rios et al., 2003; Rosenbluth et al., 2003). In the CNS, however, glial attachment at the paranodes is required to maintain Na+ clustering at the nodal axolemma (Ishibashi et al., 2002; Rasband et al., 2003a; Rios et al., 2003; Rosenbluth et al., 2003).

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780127387611500043

The Biological Basis of Diffusion Anisotropy

Christian Beaulieu, in Diffusion MRI (Second Edition), 2014

8.5 Summary

Overall, axonal membranes are shown to be the primary determinant of diffusion anisotropy of water in neural fibers, while myelin can modulate the degree of anisotropy in a given tract. Similar to the non-specific issues that plague much of the rest of quantitative MRI, however, there are a multitude of reasons that could be responsible for an increase or decrease of the degree of diffusion anisotropy in a particular study. The specificity of the interpretation will depend on comparing apples to apples, on the pathological process under study, and on considering multiple, complementary diffusion measures such as the parallel and perpendicular diffusivities, in addition to anisotropy. Nonetheless, quantitative diffusion imaging is useful for identifying abnormal brain regions deemed “normal” on conventional MRI. Many basic and clinical diffusion MRI studies, particularly ones combined with histological comparisons, will continue to provide the foundation for better understanding what these non-invasive water diffusion measurements may reflect at the microstructural level of neural fibers.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123964601000081

Functional Organization of Vertebrate Plasma Membrane

Kae-Jiun Chang, Matthew N. Rasband, in Current Topics in Membranes, 2013

2.2.2 Paranodes

The nodal axolemma is exposed to the external environment without being covered by myelin. Immediately flanking the node are paranodes, where the compact myelin opens to form cytoplasm-containing loops (Fig. 5.1). The glial loop membranes indent and closely attach to the axolemma with a distance of only 2.5–3 nm (Elfvin, 1961; Peters, 1966). The loops are actually a single cytoplasmic collar that forms a spiral wrap around the axon (Arroyo & Scherer, 2000). The intimate neuron–glia interactions at this spiral wrap form a septate-like paranodal junction, which is characterized by electron-dense transverse bands between glial and axonal membranes. The paranodal junction is not a complete seal like a tight junction, but instead forms a narrow, spiral, long passage that makes diffusion of ions and other substances much slower between the nodal extracellular environment and the space between myelin and internodal axolemma (Rosenbluth, 2009). Therefore, paranodal junctions provide high resistance indispensable for the insulating function of myelin.

Freeze-fracture studies of myelinated axons showed that the E face of the axolemma has a high density of intramembranous particles at the node and juxtaparanode that are separated by undulating indentations (paranodes) containing much fewer particles. Thus, the paranodal junction has been proposed to function as a membrane protein diffusion barrier that restricts the position of the nodal particles (presumably Nav channel complexes) between myelin sheaths and separates the juxtaparanodal particles (presumably Kv1 channel complexes, see below) from the nodal ones (Rosenbluth, 1999). Paranodal junctions have characteristic parallel rows of particles in the axolemmal P face and glial P and E faces, which may be related to the transverse bands (Schnapp & Mugnaini, 1978; Wiley & Ellisman, 1980).

The paranodal axoglial junction is formed mainly by three CAMs: glial NF155 (neurofascin 155 kDa isoform) and an axonal complex consisting of Caspr (contactin-associated protein) and contactin (Fig. 5.3; Einheber et al., 1997; Menegoz et al., 1997; Rios et al., 2000; Tait et al., 2000). However, whether the Caspr/contactin complex and NF155 interact directly or indirectly remains controversial (Charles et al., 2002; Gollan, Salomon, Salzer, & Peles, 2003). Knocking out any one of these CAMs disrupts paranodal junctions and delays nerve conduction, but causes no gross defect in myelination (Bhat et al., 2001; Boyle et al., 2001; Pillai et al., 2009; Rosenbluth, Petzold, & Peles, 2012). These mutant mice exhibit severe ataxia, hypomobility, trembling, and limb weakness, similar to myelin mutants. Some mutant strains lacking these proteins die between 2 and 5 weeks of age. In these mutants, the paranodal enrichment of the other two CAMs is impaired, the transverse bands are absent, the axolemmal indentations are absent or reduced, and the distance between the glial loops and axolemma becomes wider. In addition, the nodal length increases, the density of the nodal intramembranous particles decreases, and the juxtaparanodal molecular complexes translocate to paranodes, consistent with the idea that an intact paranodal junction functions as a membrane protein diffusion barrier. In the PNS, the alignment of glial loops toward the axon is relatively preserved, but in the CNS, paranodal loops are often everted and face away from the axon.

The cytoskeletal scaffolds 4.1B, αII spectrin and βII spectrin are present at the cytoplasmic side of the paranodal axolemma (Fig. 5.3; Einheber et al., 2013; Ogawa et al., 2006; Ohara, Yamakawa, Nakayama, & Ohara, 2000). αII spectrin and βII spectrin form a functional tetramer (Bennett & Baines, 2001). 4.1B interacts with Caspr and βII spectrin, and 4.1B and αII/βII spectrins may stabilize each other’s association with the actin cytoskeleton (Bennett & Baines, 2001; Cifuentes-Diaz et al., 2011; Denisenko-Nehrbass et al., 2003; Einheber et al., 2013; Ogawa et al., 2006). The junctional CAM complex may in turn be stabilized through 4.1B and βII spectrin’s interaction with the actin cytoskeleton. This view of the role of these cytoskeletal adaptors is consistent with the observation that in 4.1B knockouts (KOs), some paranodal Caspr immunoreactivity appears attenuated and fragmented. In some instances, proteins normally restricted to juxtaparanodes can be observed in paranodal regions (Buttermore et al., 2011; Cifuentes-Diaz et al., 2011; Duflocq, Chareyre, Giovannini, Couraud, & Davenne, 2011; Einheber et al., 2013). Furthermore, without its 4.1B-binding site, paranodal Caspr clusters are less stable and allow invasion of juxtaparanodal proteins (Horresh, Bar, Kissil, & Peles, 2010). These results suggest that the interaction of Caspr with paranodal cytoskeletal scaffolds may be important for the stabilization of the paranodal domain and its function as a membrane protein diffusion barrier. It will be very interesting to directly test these ideas by analyzing loss-of-function phenotypes in mice lacking axonal αII/βII spectrins.

In addition to the aforementioned paranodal cytoskeletal proteins, AnkB and AnkG have also been described at paranodes (Ogawa et al., 2006; Rasband, Peles, et al., 1999). However, their cellular locations and functions remain poorly understood.

Besides the protein components described earlier, a specialized lipid environment also exists at paranodes. Along with the assembly of Caspr/contactin/NF155 clusters, the paranodal membrane domain acquires a specialized detergent-insoluble property (Schafer, Bansal, Hedstrom, Pfeiffer, & Rasband, 2004). Galactocerebroside and its sulfated derivative sulfatide are highly enriched in myelin preparations of the similar detergent-insoluble property (Lee, 2001). Interestingly, mice lacking CGT (UDP–galactose–ceramide galactosyltransferase, the enzyme that catalyzes production of these two galactolipids) exhibit paranodal abnormalities including the disappearance of transverse bands, disrupted paranodal CAM clusters, and translocation of the juxtaparanodal Kv1 channels into paranodes (Dupree, Girault, & Popko, 1999; Dupree & Popko, 1999; Poliak et al., 2001). Loss of CST (3′-phosphoadenylylsulfate–galactosylceramide 3′-sulfotransferase, the enzyme that catalyzes production of sulfatide) results in similar, but milder, paranodal defects (Honke et al., 2002; Hoshi et al., 2007; Ishibashi et al., 2002). In paranodal mutants with disrupted axon–glia interactions (e.g., Caspr KOs), partitioning of NF155 into the insoluble fractions is attenuated (Ogawa & Rasband, 2009). Altogether, these observations suggest that assembly of the paranodal junctional complex may involve a mutual cooperative recruitment and stabilization of CAMs and special lipid components.

During development, the nodal Nav channel subtypes switch from Nav1.2 to Nav1.6 in the CNS and from Nav1.2/Nav1.6 to Nav1.6 in the PNS (Boiko et al., 2001; Kaplan et al., 2001; Schafer, Custer, Shrager, & Rasband, 2006). However, this switch is impaired in paranodal mutants (Rios et al., 2003; Suzuki et al., 2004), indicating that paranodal neuron–glia interactions play key roles in regulating the expression of distinct Nav channel subtypes at nodes. However, the molecular basis of this regulation remains unknown.

Several other molecules are enriched in the noncompact myelin and therefore also in the paranodal loops. These include CNP (2′,3′-cyclic nucleotide 3′ phosphodiesterase), MAG (myelin-associated glycoprotein), 4.1G, and Necl4 (nectin-like CAM 4) (Ohno et al., 2006; Spiegel et al., 2007; Trapp, Bernier, Andrews, & Colman, 1988; Trapp & Quarles, 1982). However, loss of these proteins causes only mild paranodal phenotypes (Ivanovic et al., 2012; Rasband et al., 2005). Finally, the paranodal loops are interconnected by autotypic tight, gap, and adherens junctions, and the components of these junctions can also be found at paranodal loops (Poliak, Matlis, Ullmer, Scherer, & Peles, 2002; Salzer, 2003).

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124170278000052

Electromyography and Nerve Conduction Velocity

Bernard Abrams, in Pain Management, 2007

Nerve Conduction

The cell membrane (axolemma) of a nerve axon separates the intracellular axoplasm from the extracellular fluid.8 The unequal distribution of ions between these fluids produces a potential difference across the cell membrane, with a resting potential of about 70 mV, negative inside with respect to the outside of the cell membrane. When a nerve fiber is stimulated, it causes a change in the membrane potential, and a rapid but brief flow of sodium ions occurs through ionic channels inward across the cell membrane, giving rise to an action potential. The way an action potential is conducted along an axon depends on whether the axon is myelinated or unmyelinated.17 In a myelinated fiber the action potential is regenerated only at the nodes of Ranvier, so that the resulting action potentials “jump” from node to node (salutatory conduction). The velocity of nerve conduction depends on the diameter of a myelinated fiber. Small myelinated fibers may conduct as slowly as 12 m/sec, whereas large motor and sensory fibers conduct at a rate of 50 to 70 m/sec, in humans. In an unmyelinated fiber in a human, the conduction rate is about 2 m/sec.

Several factors influence nerve conduction velocity, other than whether or not the axon is myelinated. Among them are the temperature of the limb,18 the age of the patient (with infants having slowed conduction velocities and older adults having increasingly slowed conduction with age) as well as the height of an individual, which may increase the internodal distances of the nodes of Ranvier.8

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780721603346500200

Local Anesthetics

Suzuko Suzuki, … Kai Kuck, in Pharmacology and Physiology for Anesthesia (Second Edition), 2019

Electrophysiology of Neural Conduction

The lipid bilayer of the axonal membrane is relatively impermeable to sodium ions but selectively permeable to potassium ions. The adenosine triphosphate (ATP)-dependent Na+/K+ pump (sodium-potassium adenosine triphosphatase) exports Na+ and imports potassium ions (K+) in a 3 : 2 ratio to maintain a concentration gradient of these ions across the axonal membrane.21 The higher concentration of K+ in the intracellular space and the greater permeability of the membrane to K+ lead to the relative negative electrochemical potential of the cell interior. Resting neural membranes have an electrochemical potential of around −70 mV. When Na+ channels open, sodium ions rush inward down the concentration gradient. Other channels, including Ca2+ and K+ channels, are sensitive to the change in electrical potential and open in response to the depolarization. Neurons are activated by the transduction of chemical, molecular, or thermal stimuli into electrical potential via the influx of cations to raise the electrical potential. The conduction of electrochemical impulses in axons is an all-or-none phenomenon. When the depolarization is strong enough, the stimulus is conducted by sequential depolarization of the neural membrane along the axonal length via the opening of Na+ channels and net inward movement of sodium ions. The sodium ions inside the cell diffuse along the axon in both directions and passively depolarize the adjacent membrane, thereby triggering the opening of additional Na+ channels by reaching their activation threshold potential. Because the upstream region of the membrane is already depolarized and in a refractory state, the electrical impulse can propagate only in an anterograde direction along the axon (Fig. 20.4A). In myelinated axons, the myelin sheath serves as insulation, and this local phenomenon takes place only at the nodes of Ranvier. Therefore the nerve impulse is able to “skip” the length of myelin to the next node (saltatory conduction), making much faster conduction possible (see Fig. 20.4B). As a rule of thumb, three nodes of Ranvier need to be blocked to reliably interrupt impulse propagation.22

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978032348110600020X

The Conduction Properties of Demyelinated and Remyelinated Axons

Kenneth J. Smith Ph.D., Stephen G. Waxman M.D., Ph.D., in Multiple Sclerosis As A Neuronal Disease, 2005

2. Conduction of Pairs of Impulses

The slow conduction along demyelinated axolemma inevitably limits the ability of the axons to transmit pairs (and trains) of impulses because the second action potential of a pair, traveling close behind the first, will run into the relative and absolute refractory periods of the first impulse as this is slowed at the site of demyelination. McDonald and Sears (1970) coined the phrase the refractory period of transmission (RPT) to describe this deficit, defining the RPT as the maximum interval between two conducted impulses such that the second impulse fails to be conducted successfully through the lesion. In a subsequent study of central axons proven to be segmentally demyelinated, the refractory period of the normal portion of the axon was always in the range 0.5 to 1.4 m/sec, but this was prolonged to 1.0 to 6.0 m/sec if the site of demyelination was included in the conduction pathway (Fig. 4). In one axon the RPT was prolonged to 27 m/sec when the lesion was included in the pathway (Felts et al., 1997).

Figure 4. Recordings from a central demyelinated axon either excluding (A) or including (B) the lesioned portion in the conduction pathway. The normal portion of the axon can conduct two closely spaced impulses resulting from electrical stimuli presented 0.77 ms apart (A, third record), but not less than 0.77 ms apart (A, second record). However, the demyelinated portion of the same axon was only able to conduct impulses spaced by more than 1.32 ms (B).

(Reproduced from Felts et al., 1995.)Copyright © 1995

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780127387611500079

Autonomic Neuroplasticity and Regeneration

P.J. Kingham, G. Terenghi, in Encyclopedia of Neuroscience, 2009

Early Responses to Nerve Injury

Nerve injury causes damage to axonal membranes and interrupts the retrograde flow of signals from the normal innervation target. Before the ends can be resealed, Ca2+ enters the axoplasm and activates calcium-dependent proteases such as calpains, leading to extensive cytoskeletal remodeling. This may underlie new growth cone formation and may direct new intra-axonal protein synthesis, preventing the axons from simply withering away. Both myelinated and unmyelinated (sympathetic postganglionic nerves) axons are surrounded by Schwann cells. In the healthy nerve, Schwann cells appear quiescent and their function is tightly regulated by the axon they ensheath. When this interaction is lost, Schwann cells become highly active. Within hours of nerve injury, Schwann cells produce elevated levels of inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor α and interleukin-1 which act to attract infiltrating macrophages, T-cells, and neutrophils. Both resident and recruited macrophages are critical for removal of nerve debris, which might impede the regeneration of axons.

Schwann cells proliferate in large numbers at the distal stump, forming a strand of cells called the band of Büngner, which provides an indispensable pathway for guiding regenerating axons to their end target. Perhaps more importantly, the Schwann cells release a number of neurotrophic factors to compensate for the decline occurring as a result of lost contact with the end target. Following nerve injury, Schwann cells produce increased levels of NGF which remain 10- to 15-fold elevated for at least 2 weeks. High levels of NGF are maintained by interactions between Schwann cells and invading macrophages. NGF may subsequently be taken up by the newly forming growth cones at the proximal stump. It is likely that the growth factor is dispersed diffusely in a gradient fashion around regenerating axons and therefore boosts axonal elongation. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is another growth factor important for the survival of sympathetic neurons. Quiescent Schwann cells contain low levels of BDNF, which is upregulated following axotomy. In contrast to NGF, the response to denervation is slower and peak levels of BDNF are reached weeks following injury. Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is a growth factor important for the survival of parasympathetic ciliary ganglion neurons. Schwann cells in intact nerves contain high levels of CNTF. Following injury, the levels decline and are reestablished only upon reinnervation, suggesting that contact with axons is necessary for the synthesis of CNTF in Schwann cells. Studies exploring the downstream targets of CNTF such as signal transducer and activator of transcription-3 (STAT-3) indicate that this could be an important mediator of early responses to nerve injury. Local release of CNTF by denervated Schwann cells activates the CNTF receptor on nearby axons, leading to phosphorylation of STAT-3 and its retrograde transport to the cell bodies of injured neurons. Therefore, the release of neurotrophic factors by Schwann cells at the injury site can help maintain a viable population of neurons which can switch to a growth phenotype, enabling their axons to regenerate across the lesion and back to the periphery.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080450469006458

Myelin: Molecular Architecture of CNS and PNS Myelin Sheath☆

S.S. Scherer, E.J. Arroyo, in Reference Module in Biomedical Sciences, 2014

Specializations at Juxtaparanodes

By freeze-fracture EM, the axolemma in the region extending 10–15 μm from the paranode contains clusters of five or six particles. The distribution of these juxtaparanodal particles corresponds to the distribution of delayed rectifying K+ channels, likely composed of Shaker-type Kv1.1 and Kv1.2, which mix in varying proportions to form tetramers, the functional channels. The size of the particles (10 nm in diameter) compares well to the expected size of K+ channels. Each Kv1.1 and 1.2 subunit is associated with a Kvβ2 subunit. Although they appear to be concealed under the myelin sheath, juxtaparanodal Kv1.1/Kv1.2 channels are thought to have an important physiological function, dampening the excitability of myelinated fibers. The finding that Kcnac1/Kv1.1 null mice have abnormal impulse generators near the neuromuscular junctions supports this idea. Similarly, mutations in the human KCNAC1 gene cause a form of familial episodic ataxia that is associated with ectopic impulse generators in the distal aspects of motor axons, causing neuromyotonia/neuromyokymia.

Caspr2 and TAG-1 (transiently expressed glycoprotein-1 or contactin-2, an Ig CAM) are also found in the juxtaparanodal axolemma in both the CNS and the PNS. Caspr2 has a similar domain structure to Caspr, especially in the extracellular region; its intracellular C-terminus contains a band 4.1 binding domain, a PDZ binding domain, but not an SH3 domain (Figure 10). Caspr2 co-localizes and even co-immunoprecipitates with Kv1.1 and Kv1.2, perhaps because they all bind to a common PDZ protein. Although PSD-93/-95, and the metalloproteinase ADAM22, are localized to juxtaparanodes,Caspr2, Kv1.1, Kv1.2, and Kvβ2 are not mislocalized in mice that lack either PSD-93/-95 or ADAM22. Rather, cis interactions of Caspr2 with homodimers of TAG-1, may localize the complex of Caspr2/Kv1.1/Kv1.2/Kvβ2 to juxtaparanodes, because TAG-1 can form homodimers with TAG-1 on the adaxonal membrane of the myelin sheath (Figure 10). In keeping with this model, Kv1.1 and Kv1.2 are mislocalized in mice that lack either TAG-1 or Caspr2, but not in mice that lack Kv1.1, Kv1.2, or Kvβ2.