Нервная ткань — основная ткань, формирующая нервную систему и создающая условия для реализации ее многочисленных функций. Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение, не принято делить нервную ткань на какие-либо виды тканей. Обладает двумя основными свойствами: возбудимостью и проводимостью.

Нейрон

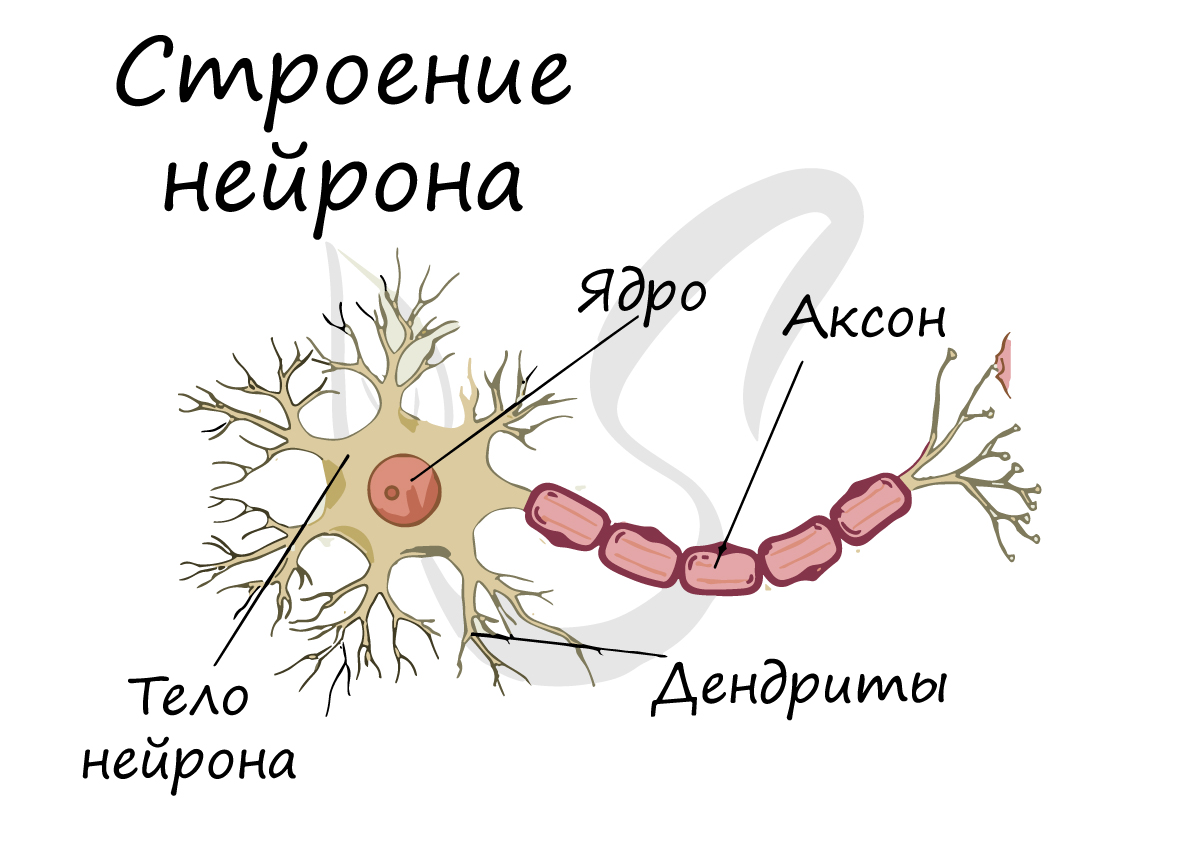

Структурно-функциональной единицей нервной ткани является нейрон (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — клетка с одним

длинным отростком — аксоном (греч. axis — ось), и одним/несколькими короткими — дендритами (греч. dendros — дерево).

Спешу сообщить, что представление, будто короткий отросток нейрона — всегда дендрит, а длинный — всегда аксон, в корне неверно. С точки

зрения физиологии правильнее дать следующие определения: дендрит — отросток нейрона, по которому нервный импульс перемещается к телу нейрона, аксон — отросток нейрона, по которому импульс перемещается от тела нейрона.

Нейроны обладают 4 свойствами:

- Рецепция (лат. receptio — принятие) — способны воспринимать поступающие сигналы (дендриты)

- В ответ на сигналы способны переходить в состояние возбуждения или торможения

- Проведение возбуждения (от дендрита к телу нейрона, затем — к концу аксона)

- Передача сигнала другим объектам — нейрону или эффекторному органу

В физиологии эффекторным (от лат. efferes — выносящий) органом часто называют исполнительный орган или орган-мишень воздействия (мышцы, железы). Орган-эффектор выполняет те или иные «приказы» ЦНС (центральной нервной системы) или эндокринных желёз

Отростки нейронов проводят нервные импульсы и передают их другим нейронам, эффекторам, благодаря чему

мышцы сокращаются или расслабляются, а секреция желез усиливается или уменьшается.

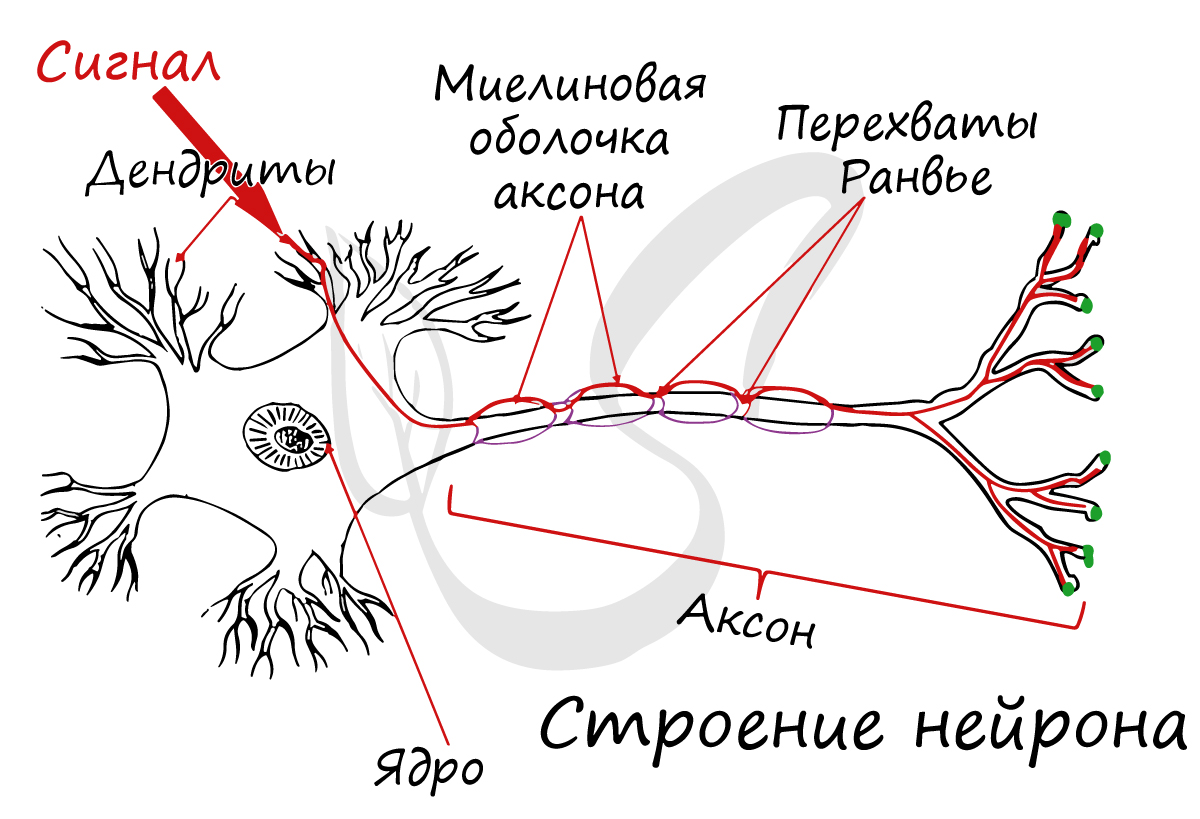

Миелиновая оболочка

Нервные волокна подразделяются на миелиновые и безмиелиновые. Нервное волокно — это один или несколько отростков нейронов (могут быть как аксоны, так и дендриты) с окружающей оболочкой.

Безмиелиновые нервные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной нервной системы (скорость проведения 1-2 м/c). Миелиновые — образуют белое вещество головного и спинного мозга, нервные волокна соматической нервной системы (5-120 м/с).

В миелиновых нервных волокнах отростки нейронов покрыты миелиновой оболочкой (на 70-75% состоит из липидов (жиров)), которая обеспечивает изолированное проведение нервного

импульса по нерву. Если бы не было миелиновой оболочки (вообразите!) нервные импульсы распространялись бы хаотично, и,

когда мы хотели сделать движение рукой, то вместе с рукой двигалась бы нога.

Существует болезнь при которой собственные антитела уничтожают миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга (случаются и такие сбои в работе организма). Эта

болезнь — рассеянный склероз, по мере прогрессирования приводит к разрушению не только миелиновой оболочки, но и нервов — а значит,

происходит атрофия мышц и человек постепенно становится обездвиженным.

Миелиновый слой представлен несколькими слоями мембраны глиальной клетки (леммоцит, шванновская клетка), которые закручиваются вокруг осевого цилиндра (отростка нейрона). Это закручивание хорошо видно на картинке, где изображен здоровый нерв, чуть выше

Миелиновый слой оболочки волокна регулярно прерывается в местах стыка соседних леммоцитов — перехваты Ранвье. Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное и более быстрое проведение возбуждения (сальтаторный тип, лат. salto — скачу, прыгаю).

Нейроглия (греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — клей)

Вы уже убедились, насколько значимы нейроны, их высокая специализация приводит к возникновению особого окружения — нейроглии.

Нейроглия (глиальные клетки, глиоциты) — вспомогательная часть нервной системы, которая выполняет ряд важных функций:

- Опорная — поддерживает нейроны в определенном положении

- Регенераторная (лат. regeneratio — возрождение) — в случае повреждения нервных структур нейроглия способствует регенерации

- Трофическая (греч. trophe — питание) — с помощью нейроглии осуществляется питание нейронов: напрямую с кровью нейроны не контактируют

- Электроизоляционная — леммоциты (шванновские клетки) закручиваются вокруг отростков нейронов и формируют миелиновую оболочку

- Барьерная и защитная — изолируют нейроны от тканей внутренней среды организма

- Некоторые глиоциты секретируют цереброспинальную (спинномозговую) жидкость — ликвор (от лат. liquor — жидкость)

В состав нейроглии входят разные клетки, их в десятки раз больше чем самих нейронов. В периферическом отделе нервной

системы миелиновая оболочка, изученная нами, образуется именно из нейроглии — шванновских клеток (леммоцитов). Между ними хорошо

заметны перехваты Ранвье — участки, лишенные миелиновой оболочки, между двумя смежными шванновскими клетками.

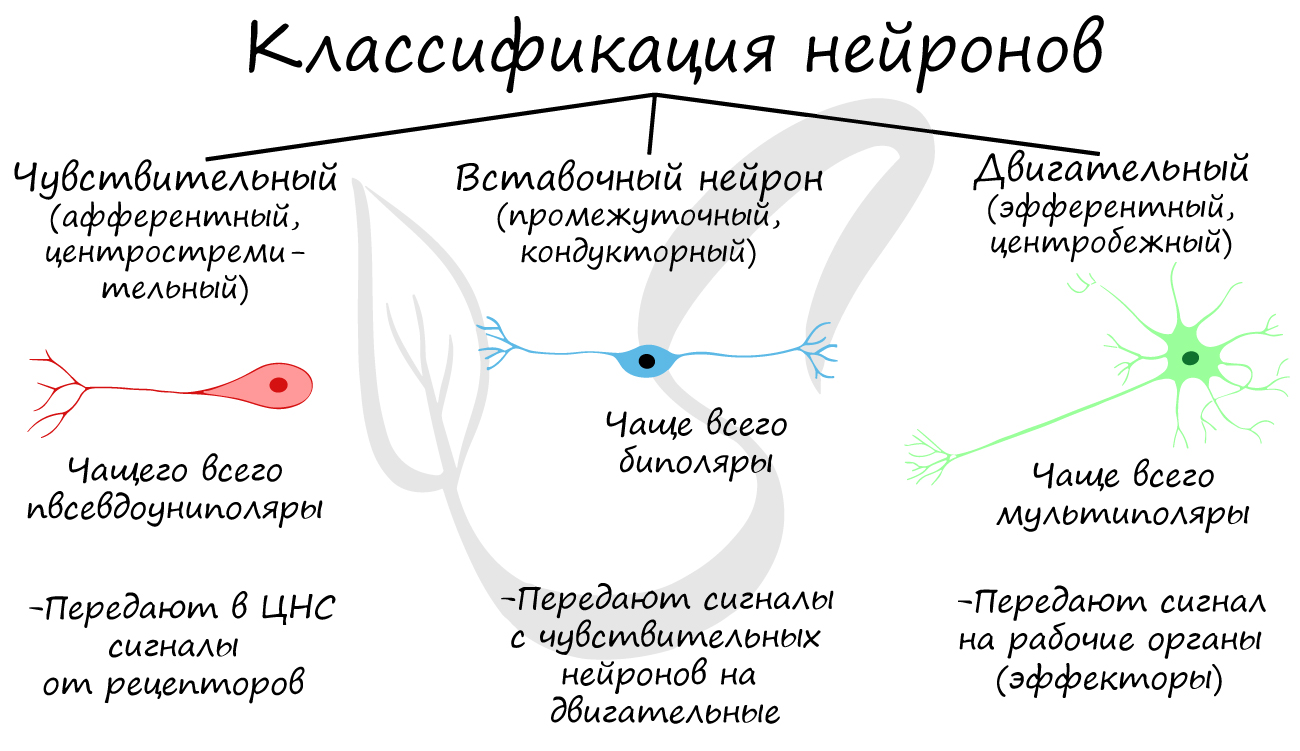

Классификация нейронов

Нейроны функционально подразделяются на чувствительные, двигательные и вставочные.

Чувствительные нейроны также называются афферентные, центростремительные, сенсорные, воспринимающие — они воспринимают раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают в ЦНС. Рецептором называют концевое окончание чувствительных нервных

волокон, воспринимающих раздражитель.

Вставочные нейроны также называются промежуточные, ассоциативные — они обеспечивают связь между чувствительными и двигательными

нейронами, передают возбуждение в различные отделы ЦНС, участвуют в обработке информации и выработке команд.

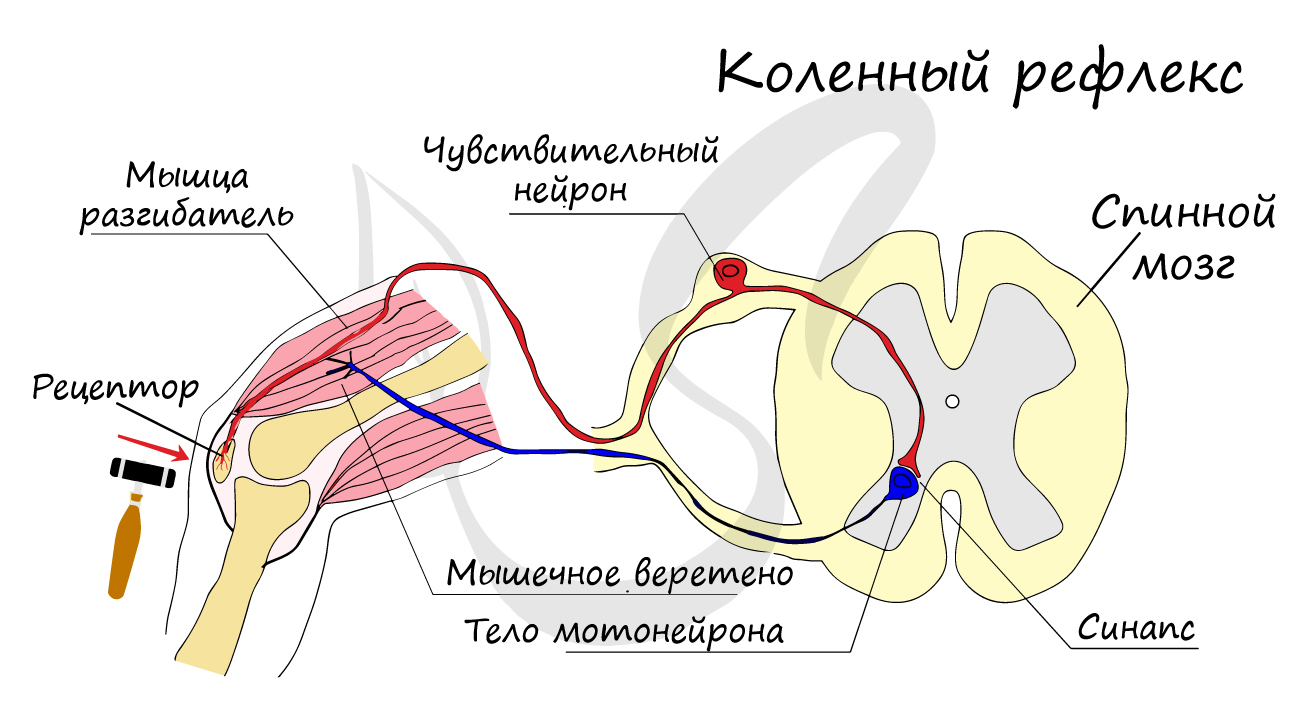

Двигательные нейроны по-другому называются эфферентные, центробежные, мотонейроны — они передают нервный импульс (возбуждение) на

эффектор (рабочий орган). Наиболее простой пример взаимодействия нейронов — коленный рефлекс (однако вставочного нейрона

на данной схеме нет). Более подробно рефлекторные дуги и их виды мы изучим в разделе, посвященном нервной системе.

Синапс

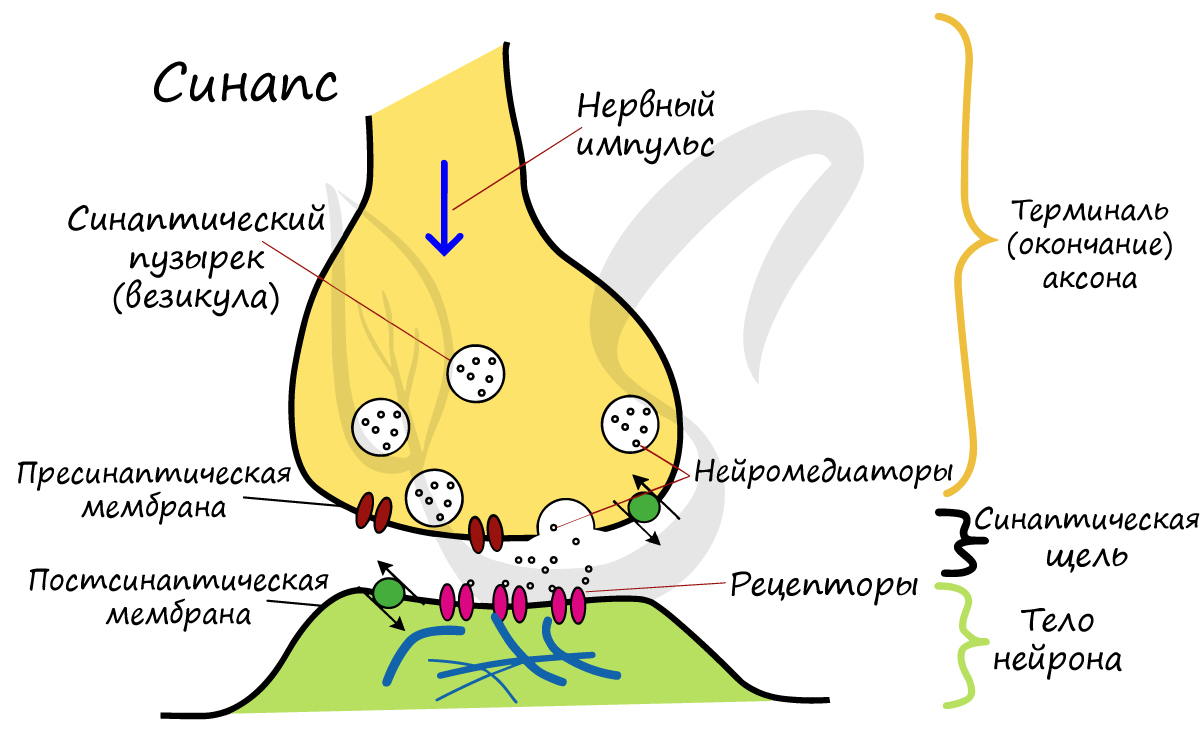

На схеме выше вы наверняка заметили новый термин — синапс (греч. sýnapsis — соединение). Синапсом называют место контакта между двумя нейронами или между

нейроном и эффектором (органом-мишенью). В синапсе нервный импульс «преобразуется» в химический: происходит выброс особых

веществ — нейромедиаторов (наиболее известный — ацетилхолин) в синаптическую щель.

Разберем строение синапса на схеме. Его составляют пресинаптическая мембрана аксона, рядом с которой расположены везикулы (лат. vesicula — пузырек) с

нейромедиатором внутри (ацетилхолином). Если нервный импульс достигает терминали (окончания) аксона, то везикулы начинают

сливаться с пресинаптической мембраной: ацетилхолин поступает наружу, в синаптическую щель.

Попав в синаптическую щель, ацетилхолин связывается с рецепторами на постсинаптической мембране, таким образом, возбуждение (нервный импульс)

передается другому нейрону. Так устроена нервная система: электрический путь передачи сменяется

химическим (в синапсе).

Яд кураре

Гораздо интереснее изучать любой предмет на примерах, поэтому я постараюсь как можно чаще радовать вас ими

историю о яде кураре, который используют индейцы для охоты с древних времен.

Этот яд блокирует ацетилхолиновые рецепторы на постсинаптической мембране, и, как следствие, химическая передача возбуждения с

одного нейрона на другой становится невозможна. Это приводит к тому, что нервные импульсы перестают поступать к эффекторам,

в том числе к дыхательным мышцам (межреберным, диафрагме), вследствие чего дыхание останавливается и наступает смерть животного.

Нервы и нервные узлы

Собираясь вместе, отростки нейронов (нервные волокна) образуют пучки нервных волокон. Нервные пучки объединяются в нервы, которые покрыты соединительнотканной оболочкой.

В случае, если тела нейронов концентрируются в одном месте за пределами центральной нервной системы, их скопления

называют нервным узлом — или ганглием (от др.-греч. γάγγλιον — узел).

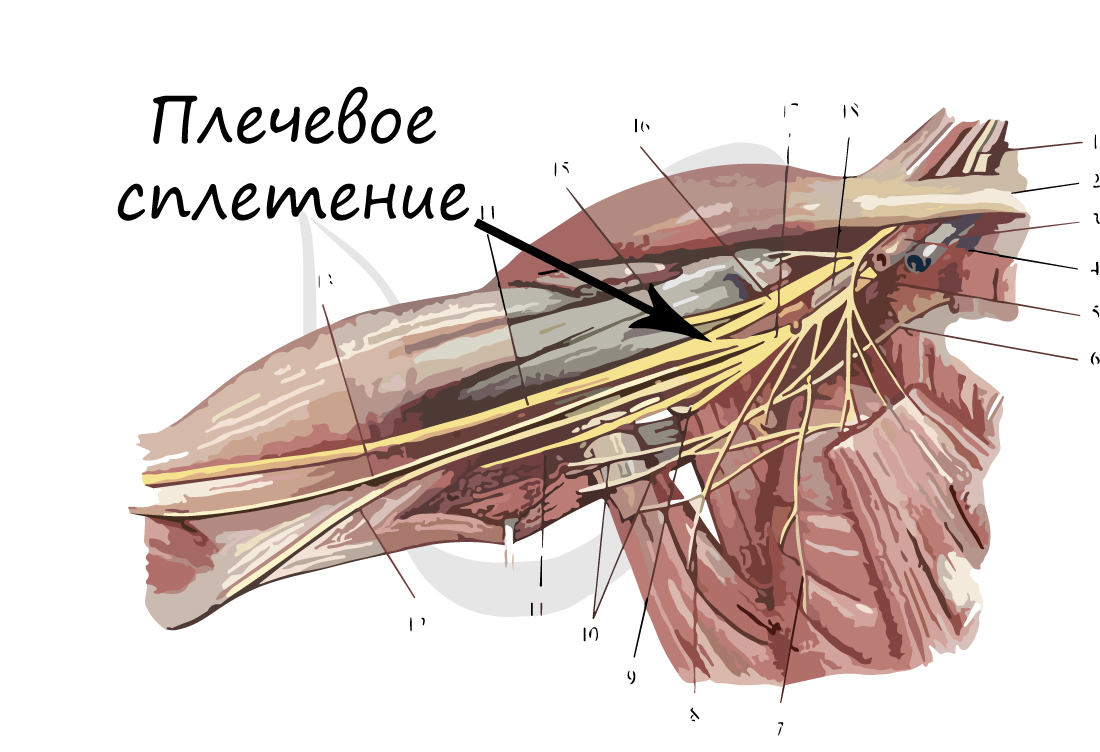

В случае сложных соединений между нервными волокнами говорят о нервных сплетениях. Одно из наиболее известных —

плечевое сплетение.

Болезни нервной системы

Неврологические болезни могут развиваться в любой точке нервной системы: от этого будет зависеть клиническая картина. В случае повреждения

чувствительного пути пациент перестает чувствовать боль, холод, тепло и другие раздражители в зоне иннервации пораженного нерва, при этом

движения сохранены в полном объеме.

Если повреждено двигательное звено, движение в пораженной конечности будет

невозможно: возникает паралич, но чувствительность может сохраняться.

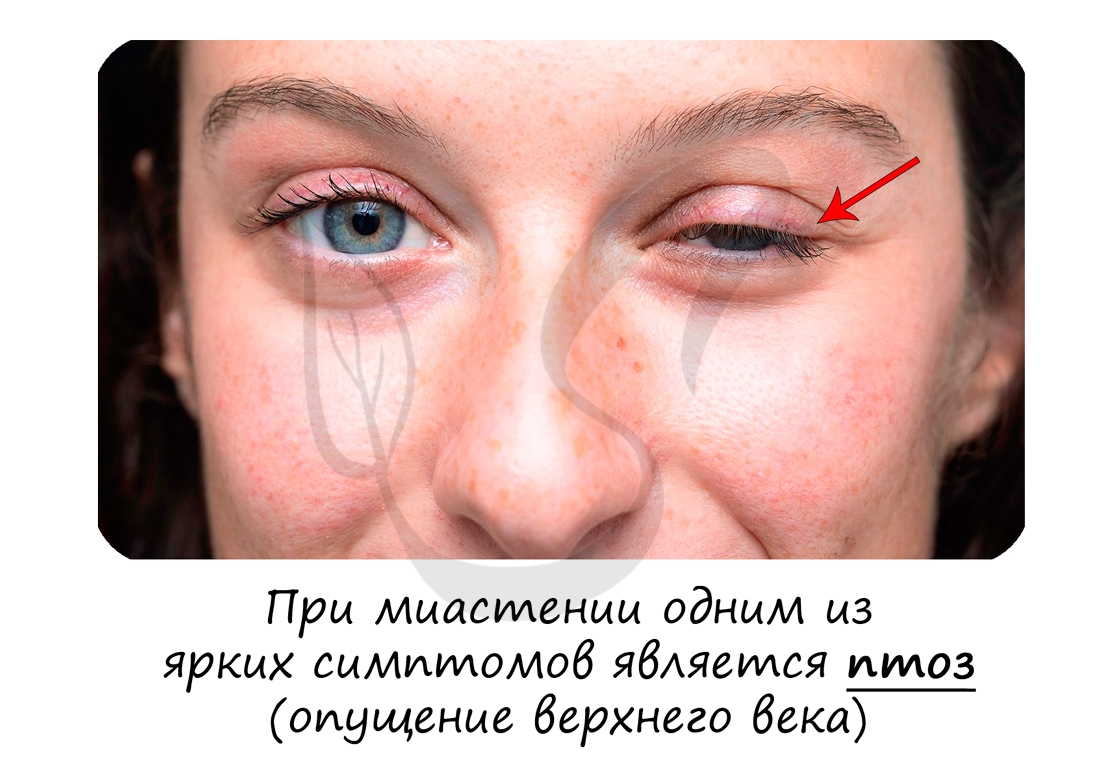

Существует тяжелое мышечное заболеванием — миастения (от др.-греч. μῦς — «мышца» и ἀσθένεια — «бессилие, слабость»), при

котором собственные антитела разрушают мотонейроны (двигательные нейроны).

Постепенно любые движения мышцами становятся для пациента все труднее,

становится тяжело долго говорить, повышается утомляемость. Наблюдается характерный симптом — опущение верхнего века.

Болезнь может привести к слабости диафрагмы и дыхательных мышц, вследствие чего дыхание становится невозможным.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Нервная система выполняет ряд важных функций:

- обеспечивает связь организма с окружающим миром;

- управляет работой всех органов;

- координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.

Нервная ткань

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью. Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

Рис. (1). Нервная ткань

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

Рис. (2). Строение нейрона

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

Передача нервных импульсов с одной клетки на другую происходит в синапсах.

Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой рабочего органа.

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

Рис. (3). Строение синапса

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

Нейроны различаются по своему строению и выполняемым функциям.

Рис. (4). Виды нейронов

По выполняемым функциям выделяют три типа нейронов.

Чувствительные (сенсорные) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные (моторные) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Скопление нейронов в головном или спинном мозге называют ядром.

Рис. (5). Типы нейронов и синапсы

Связь между органами и центральной нервной системой осуществляется через нервы.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Рис. (6). Нерв

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Нервы бывают чувствительные, двигательные и смешанные.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Наиболее известное солнечное сплетение находится в брюшной полости.

Источники:

Рис. 1. Нервная ткань https://image.shutterstock.com/image-photo/mammalian-nervous-tissue-under-microscope-600w-74170234.jpg

Рис. 2. Строение нейрона https://image.shutterstock.com/image-vector/education-chart-biology-nerve-cell-600w-661087429.jpg

Рис. 3. Строение синапса https://image.shutterstock.com/image-illustration/gap-between-two-nerve-cells-600w-1284912691.jpg

Рис. 4. Виды нейронов https://image.shutterstock.com/image-illustration/different-kinds-neurons-scheme-structure-600w-138356969.jpg

Рис. 5. Типы нейронов и синапсы © ЯКласс

Рис. 6. Нерв https://image.shutterstock.com/image-illustration/nerve-structure-anatomy-600w-1041115012.jpg

Строение и виды синапсов. Механизм их функционирования. Механизм их функционирования. Роль медиаторов.

Синапсы – это специализированная структура, которая обеспечивает передачу нервного импульса из нервного волокна на эффекторную клетку – мышечное волокно, нейрон или секреторную клетку.

Синапсы – это места соединения нервного отростка (аксона) одного нейрона с телом или отростком (дендритом, аксоном) другой нервной клетки (прерывистый контакт между нервными клетками).

Все структуры, обеспечивающие передачу сигнала с одной нервной структуры на другую – синапсы.

Значение – передает нервные импульсы с одного нейрона на другой => обеспечивает передачу возбуждения по нервному волокну (распространение сигнала).

Большое количество синапсов обеспечивает большую площадь для передачи информации.

Виды синапсов:

I. по расположению.

1. Аксодендритические синапсы — на дендритах и теле нейронов. Передатчики — аксоны.

2. Аксосоматические синапсы — между аксоном и телом нейрона.

3. Аксошипиковые синапсы — на шипиках (выросты на дендритах. С их изменением меняется работа нейронов).

4. Аксоаксональные синапсы — между аксонами нейронов.

5. Дендродендритические синапсы — между дендритами нейронов.

6. Сомосоматические синапсы — между телами нейронов.

II. по способу передачи сигналов.

1. Химические синапсы – возбуждение передается посредством медиаторов.

2. Электрические синапсы — возбуждение передается посредством ионов.

3. Смешанные синапсы — возбуждение передается посредством и медиаторов, и ионов.

III. по анатомо-гистологическому принципу.

1. Нейросекреторные.

2. Нервно-мышечные.

3. Межнейронные.

IV. по нейрохимическому принципу.

1. Адренергические – медиатор норадреналин.

2. Холинэргические – медиатор ацетилхолин.

V.по функциональному принципу.

1. Возбуждающие.

2. Тормозные.

Между окончаниями двигательного нейрона и мышечным волокном существует нервно-мышечное соединение, отличающееся по строению, но сходное в функциональном отношении с синаптическими контактами.

Строение синапса:

1. Пресинаптическая мембрана — принадлежит нейрону, ОТ которого передается сигнал.

2. Синаптическая щель, заполненная жидкостью с высоким содержанием ионов Са.

3. Постсинаптическая мембрана — принадлежит клеткам, НА которые передается сигнал.

Между нейронами всегда существует перерыв, заполненный межтканевой жидкостью.

В зависимости от плотности мембран, выделяют:

— симметричные (с одинаковой плотностью мембран)

— асимметричные (плотность одной из мембран выше)

Пресинаптическая мембрана покрывает расширение аксона передающего нейрона.

Расширение — синаптическая пуговка/синаптическая бляшка.

На бляшке — синаптические пузырьки (везикуль).

С внутренней стороны пресинаптической мембраны – белковая/гексогональная решетка (необходима для высвобождения медиатора), в которой находится белок — нейрин.Заполнена синаптическими пузырьками, которые содержат медиатор – специальное вещество, участвующее в передаче сигналов.

В состав мембраны пузырьков входит — стенин (белок).

Пузырьки содержат молекулы медиатора (внутри) — вещество, необходимое для передачи сигнала.

Постсинаптическая мембрана покрывает эффекторную клетку. Содержит белковые молекулы, избирательно чувствительные к медиатору данного синапса, что обеспечивает взаимодействие.

Эти молекулы – часть каналов постсинаптической мембраны + ферменты (много), способные разрушать связь медиатора с рецепторами.

Рецепторы постсинаптической мембраны.

Постсинаптическая мембрана содержит рецепторы, обладающие родством с медиатором данного синапса.

Между ними находится снаптическая щель. Она заполнена межклеточной жидкостью, имеющей большое количество кальция. Обладает рядом структурных особенностей – содержит белковые молекулы, чувствительные к медиатору, осуществляющему передачу сигналов.

Для каждого синапса характерна:

1. Химическая специфичность (их делят по типу медиаторов).

2. Одностороннее проведение возбуждения (от пре- к постсинаптической мембране).

3. Синаптическая задержка проведения возбуждения (5-20 миллисек).

4. Высокая избирательная чувствительность к химическим веществам.

Принципы работы синапса.

Передача возбуждения в синапсе представляет собой сложный процесс, который проходит в несколько стадий:

1. Синтез медиатора.

2. Секреция медиатора.

3. Взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны.

4. Инактивация (полная утрата активности) медиатора.

При распространении сигнал по аксону достигает пресинаптической мембраны и вызывает ее перезарядку. Во время ПД пресинаптическая мембрана становится проницаемой для ионов Na и Ca, которые входят внутрь синаптической бляшки из синаптической щели, где способствуют замыканию связи между белками гексогональнойрешетки и синаптических пузырьков. Это приводит к выходу медиатора, его проникновению в синаптическую щель и диффузии его на постсинаптическую мембрану.

Достигнув ее, он взаимодействует с ее рецепторами, в результате чего открываются ионные каналы и осуществляется движение ионов по градиенту концентрации.

В результате формируется постсинаптический потенциал на постсинаптической мембране. Связь медиатора с рецепторами разрывается , 30-70% медиатора возвращается, часть разрушается. Синапс готов воспринимать новые медиаторы.

Развитие возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов.

В возбуждающих синапсах под действием ацетилхолина открываются специфические натриевые (натрий входит в клетку) и калиевые (калий выходит из клетки) каналы, что вызывает деполяризацию мембраны, или возбудждающий постсинаптический потенциал (ВПСП).

В тормозных синапсах высвобождение медиатора повышает проницаемость мембраны для ионов калия и хлора, которые вызывают гиперполяризацию мембраны, называемую тормозным постсинаптическим потенциалом (ТПСП).

ПД впервые возникает в области аксонного холмика нейрона – начального сегмента аксона в месте его отхождения от тела клетки. Аксонный холмик – это самый возбудимый участок нейрона с наиболее низким порогом.

Для того, чтобы в постсинаптическом нейроне возник нервный импульс, необходимо деполяризовать мембрану аксонного холмика на величину от -10 до -25 мВ.

ВПСП и ТПСП зависит от природы медиатора и специфики постсинаптической клетки.

Интеграция синаптических процессов на нейроне, ее значение.

Постсинаптический нейрон может получать сигналы от большего количества пресинаптических нейронов, которые он интегрирует и выдает ответ.

В некоторых синапсах имеет место облегчение, состоящее в том, что после каждого стимула синапс становится более чувствительным к следующему синапсу.

ВПСП, генерируемый в одном возбуждаемом синапсе, приводит лишь к незначительному колебанию мембранного потенциала в аксоном холмике (1 мВ или <). Это связано с тем, что ВПСП возникает в отдалении от аксонного холмика, а амплитуда его мала.

ПД может появиться лишь в случае повторных разрядов в одной синаптической бляшке (временная суммация – медиатор высвобождается порциями (квантами), а не в виде отдельных молекул) либо при одновременном возбуждении нескольких окончаний (пространственная суммация).

Отдельные ВПСП, генерируемые при повторных или одновременных разрядах, складываются и образуют суммарный ВПСП.

Если местные деполяризующие токи, возникающие под влиянием суммарного ВПСП, достаточно велики для того, чтобы мембрана аксонного холмика деполяризовалась до порогового уровня, возникает ПД.

ТПСП тормозит генерацию ПД, уменьшая величину суммарного ВПСП.

Возникновение нервного импульса зависит от того, достаточна ли амплитуда суммарного синаптического потенциала, образующегося в результате сложения всех ВПСП и ТПСП, для деполяризации мембраны аксонного холмика до порогового уровня.

Медиаторы.

— (от лат. — посредник) – химические вещества, молекулы которых способны реагировать со специфическими рецепторами клеточной мембраны и изменять ее проницаемость для определенных ионов, вызывая возникновение (генерацию) ПД – активного электрического сигнала.

Выделяясь под влиянием нервных импульсов, медиаторы участвуют в их передаче с нервного окончания на рабочий орган и с одной нервной клетки на другую.

В ЦНС роль медиатора осуществляют – ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, гамма аминомасляная и глутаминовая кислоты, глицин.

Основные медиаторы – ацетилхолин и норадреналин.

Медиаторы сами по себе не обладают возбуждающим и тормозящим действием.