Александра Коростышевская, Андрей Савелов, Ирина Приходько, Яна Исаева, Василий Ярных

«Наука из первых рук» № 3(88), 2020

С детства мы слышим, что нервные клетки не восстанавливаются. И хотя вопрос о возможности образования новых нейронов во взрослом мозге до сих пор открыт, уже есть данные, что процесс нейрогенеза у человека продолжается до глубокой старости. Любые нарушения в развитии нервных клеток могут приводить к серьезным, иногда необратимым патологиям. Одним из таких нарушений являются дефекты в защитной изоляционной оболочке (миелине) отростков нервных клеток, которые могут формироваться у человека еще до его рождения. Их практически невозможно диагностировать с помощью традиционных методов визуализации.

Об авторах

|

Александра Михайловна Коростышевская — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории МРТ-технологий, заведующая диагностическим отделением института «Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН. Автор и соавтор более 70 научных работ. |

|

Андрей Александрович Савелов — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории МРТ-технологий института «Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН. Автор и соавтор более 90 научных работ. |

|

Ирина Юрьевна Приходько — инженер-программист лаборатории МРТ-технологий института «Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН. Автор и соавтор 3 научных работ. |

|

Яна Олеговна Исаева — студентка Института медицины и психологии им. В. Зельмана Новосибирского государственного университета. |

|

Василий Леонидович Ярных — кандидат химических наук, заведующий лабораторией отделения радиологии, профессор университета Вашингтона (Сиэтл, США) и Томского государственного университета. Автор и соавтор более 70 научных работ, в том числе 5 патентов. |

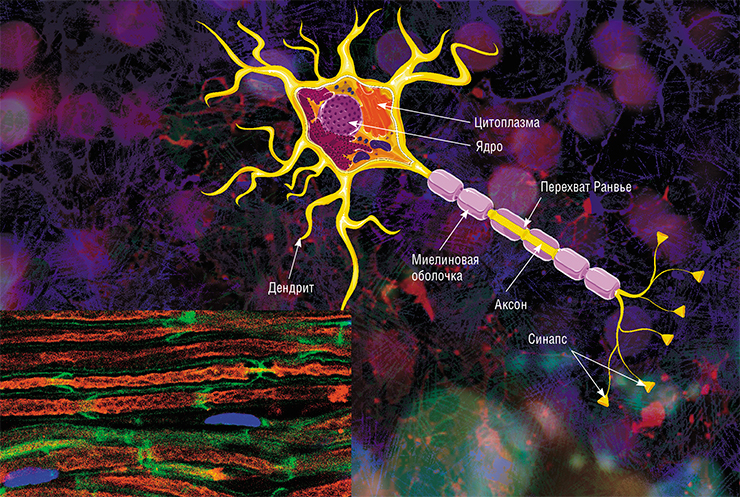

В мозге человека в среднем содержится около 100 млрд нейронов, которые принимают, хранят, обрабатывают и передают информацию с помощью электрических и химических сигналов. Взаимодействие между нейроном и другими нервными клетками и органами происходит с помощью коротких (дендриты) и длинного (аксон) отростков.

Каждый аксон, подобно проводу, покрыт изоляционным материалом — миелиновой оболочкой, которая обеспечивает более высокую скорость прохождения нервных импульсов и защищает нервные волокна от повреждений. Кроме того, эта оболочка несет опорную функцию, а также, по последним данным, служит для аксона, нуждающегося в большом количестве энергии, своего рода «заправочной станцией».

Все повреждения миелиновой оболочки или дефекты, возникшие в период ее формирования, приводят к серьезным, иногда неизлечимым заболеваниям. Среди них наиболее известен рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее преимущественно молодых людей.

Разрушается миелин и при инсультах, которые встречаются не только у взрослых (в первую очередь, как принято считать, у пожилых людей), но и у детей, включая нерожденных. Внутриутробный инсульт чаще всего случается после 28-й недели беременности, у детей — через месяц после рождения. Инсульт у плода приводит к развитию пороков головного мозга, а у детей может вызвать детский церебральный паралич в раннем возрасте.

При этом о «качестве» миелинизации головного мозга конкретного человека мы сегодня судим лишь по косвенным клиническим симптомам или данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), с помощью которой обычно удается обнаруживать дефекты миелина уже на поздней, часто необратимой стадии.

Дефекты нервной «изоляции»

Развитие мозга плода — сложный процесс, при котором происходят быстрые перестройки морфологии и микроструктуры нервной ткани. В некоторых зонах мозга процесс формирования миелина начинается уже с 18–20-й недели беременности, а продолжается приблизительно до десятилетнего возраста.

Именно нарушения миелинизации часто лежат в основе задержек физического и умственного развития ребенка, а также служат причиной формирования ряда неврологических и психиатрических патологий. Помимо заболеваний, таких как инсульт, задержки развития головного мозга плода с нарушением миелинизации иногда наблюдаются и при многоплодной беременности. При этом десинхронизацию в развитии мозга близнецов оценить «на глаз» довольно сложно.

Но как выявить дефекты миелина в период внутриутробного развития? В настоящее время акушеры-гинекологи пользуются только биометрическими показателями (например, размером мозга), однако они обладают высокой изменчивостью и не дают полной картины. В педиатрии даже при наличии явных функциональных отклонений в мозговой деятельности ребенка традиционные изображения МРТ или нейросонографии (ультразвукового исследования головного мозга новорожденных) часто не показывают структурные отклонения.

Поэтому поиск точных количественных критериев оценки формирования миелина во время беременности является актуальной задачей, которую к тому же нужно решить с помощью неинзвазивных диагностических методов, уже апробированных в акушерстве. Специалисты из новосибирского Международного томографического центра СО РАН предложили использовать для этих целей новый метод количественной нейровизуализации, уже адаптированный для дородовых (пренатальных) исследований.

На обычном томографе

Любая патология головного мозга плода, которую подозревают врачи во время ультразвукового обследования беременной, обычно является показанием к проведению МРТ; подобные исследования проводятся в МТЦ СО РАН уже более десяти лет. Результаты МРТ могут подтвердить, уточнить, опровергнуть либо вообще изменить предварительный диагноз и, соответственно, тактику ведения беременности.

Дело в том, что количество миелина и размеры отдельных структур головного мозга у эмбриона настолько малы, что любые измерения очень сложны и трудоемки. К тому же плод постоянно шевелится, что очень затрудняет получение качественных изображений и достоверных количественных данных. Поэтому нужна технология, позволяющая получать изображения быстро и с высокой разрешающей способностью даже на маленьких объектах.

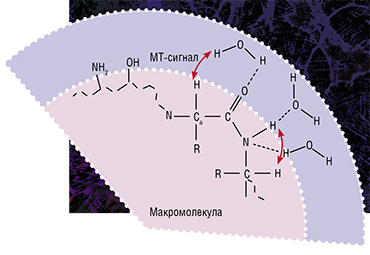

Именно таким оказался метод быстрого картирования макромолекулярной протонной фракции (МПФ) — биофизического параметра, который описывает долю протонов в макромолекулах тканей, вовлеченных в формирование МРТ-сигнала, тогда как обычно источником сигнала являются протоны, содержащиеся в воде (Yarnykh, 2012; Yarnykh et al., 2015).

В основе метода лежит специализированная процедура математической обработки МРТ-изображений, которая позволяет вычленить компоненты сигнала, связанные с МПФ клеточных мембран. А в головном мозге человека и животных основная их часть содержится именно в миелине. Реконструируются карты МПФ на основе исходных данных, которые могут быть получены практически на любом клиническом томографе.

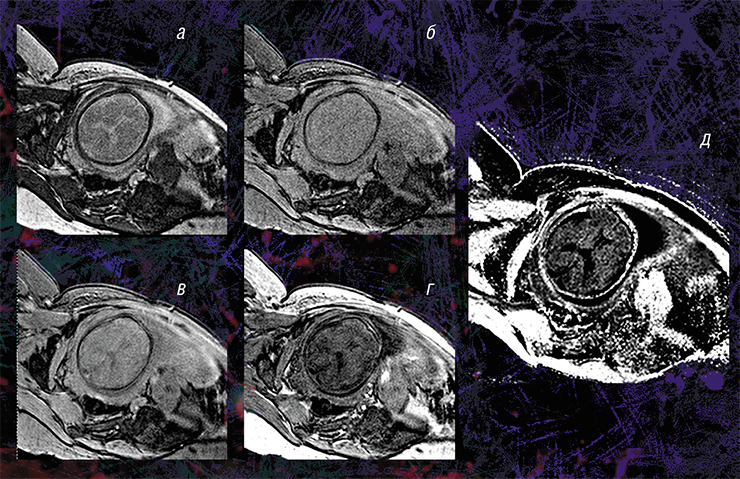

Для реконструкции карт МПФ используются четыре исходных изображения, полученные различными традиционными методами МРТ. Правильность такого подхода подтвердили результаты его апробации на лабораторных животных в Томском государственном университете: у мышей, которым вводили раствор, вызывающий разрушение миелина, результаты МПФ-картирования совпали с данными гистологического исследования тканей (Khodanovich et al., 2017).

Миелин — в норме и патологии

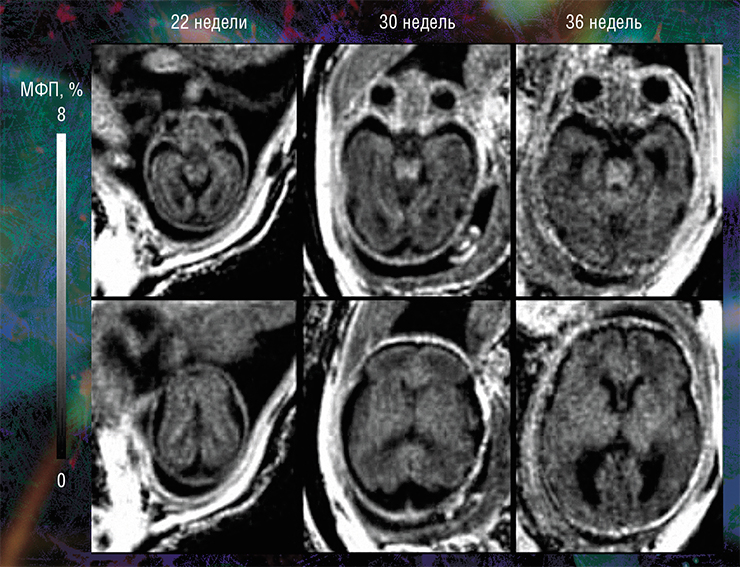

Пилотные исследования, выполненные в рамках клинических диагностических МРТ-обследований эмбрионов возрастом от 20 недель и старше, показали, что новая технология позволяет за небольшое (менее 5 мин.) время сканирования выявить очень малые количества миелина.

Они также подтвердили способность метода надежно оценивать пространственно-временные «траектории развития» миелина в различных структурах мозга. Судя по результатам исследования, в центральных структурах (стволовых, таламусе, мозжечке) процесс миелинизации начинается раньше, а ее степень пропорциональна возрасту. При этом в белом веществе полушарий головного мозга миелин в дородовом периоде практически не обнаруживается (Yarnykh, Prihod’ko, Savelov et al., 2018). Полученные новым неивазивным методом результаты хорошо согласуются с уже известными патоморфологическими данными.

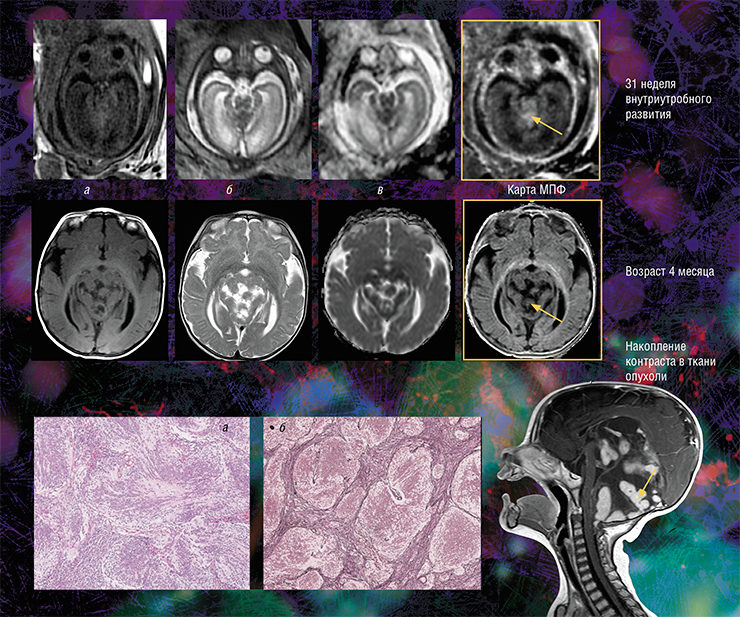

Кроме того, оказалось, что изображения, полученные с помощью новой технологии, являются наиболее информативными для внутриутробной диагностики одного из видов медуллобластомы — врожденной злокачественной опухоли мозжечка. У плода опухоль не удалось отчетливо выявить с помощью традиционного МРТ-обследования, однако она хорошо прослеживалась с использованием количественного метода МПФ.

Дело в том, что у плода показатель МПФ для ткани медуллобластомы вдвое выше значений для окружающей здоровой ткани из-за более высокого содержания в опухоли фибриллярного белка коллагена соединительной ткани, которая широко представлена в этом виде опухоли. После рождения и до полутора лет эти различия сглаживались из-за нарастающей миелинизации мозжечка, в то время как значения МПФ в опухоли оставались практически неизменными.

Эти результаты говорят о том, что диагностическая значимость метода МПФ наиболее высока именно во внутриутробном периоде. И это очень важно, так как после рождения ребенка арсенал МРТ (в том числе с использованием контрастирующих средств), который позволяет визуализировать все детали злокачественного поражения, значительно расширяется (Korostyshevskaya, Savelov, Papusha et al., 2018).

В течение последнего десятилетия для изучения внутриутробного периода созревания мозга использовались различные количественные методы МРТ. Но оказалось, что среди всех известных на сегодня методов наиболее чувствительным к содержанию миелина в мозге взрослого человека и плода оказался метод картирования МПФ.

С его помощью новосибирским специалистам впервые удалось разработать количественные критерии нормальной внутриутробной миелинизации, на основании которых можно оценить своевременность формирования внутренней структуры мозга от второго триместра до рождения ребенка. Эти критерии в дальнейшем можно использовать в клинической практике. Кроме того, в некоторых случаях новый метод помогает диагностировать врожденный порок развития головного мозга еще до рождения, что бывает затруднительно с использованием только традиционных методов МРТ.

Исследование поддержано Министерством образования и науки Российской Федерации (госзадание 18.2583.2017/4.6.), Российским научным фондом (проект № 19-75-20142) и Национальными институтами здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH).

Литература

1. Коростышевская А. М., Савелов А. А., Цыденова Д. В и др. Количественный анализ структурной зрелости головного мозга плода по данным диффузионно-взвешенной МРТ // Вест. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Биология, клиническая медицина. 2015. Т. 13. № 4. С. 27–32.

2. Коростышевская А. М., Василькив Л. М., Цыденова Д. В. и др. Количественный анализ пре- и постнатальной структурной зрелости головного мозга в норме и при вентрикуломегалии по данным диффузионно-взвешенной МРТ // Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». 2016. Т. 22. № 10(14). С. 33–41.

3. Korostyshevskaya A. M., Prihod’ko I. Y., Savelov A. A. et al. Direct comparison between apparent diffusion coefficient and macromolecular proton fraction as quantitative biomarkers of the human fetal brain maturation // J. Magn. Reson. Imaging. 2019. N. 50. P. 52–61. DOI: 10.1002/jmri.26635.

4. Korostyshevskaya A. M., Savelov A. A., Papusha L. I. et al. Congenital medulloblastoma: fetal and postnatal longitudinal observation with quantitative MRI // Clinical imaging. 2018. N. 52. P. 172–176.

5. Yarnykh V., Korostyshevskaya A. Implementation of fast macromolecular proton fraction mapping on 1.5 and 3 Tesla clinical MRI scanners: preliminary experience // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 886. P. 1–5.

6. Yarnykh V. L., Savelov A., Prihod’ko I. Y. et al. Quantitative assessment of normal fetal brain myelination using fast macromolecular proton fraction mapping // Am. J. of Neuroradiology. 2018. V. 39(7). P. 1341–1348.

Нервная система выполняет важнейшие функции в организме. Она отвечает за все действия и мысли человека, формирует его личность. Но вся эта сложная работы была бы невозможна без одной составляющей — миелина.

Миелин – это вещество, образующее миелиновую (мякотную) оболочку, которая отвечает за электроизоляцию нервных волокон и скорость передачи электрического импульса.

Анатомия миелина в строении нерва

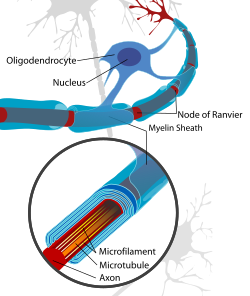

Главная клетка нервной системы – нейрон. Тело нейрона называется сома. Внутри нее находится ядро. Тело нейрона окружено короткими отростками, которые называются дендриты. Они отвечают за связь с другими нейронами. От сомы отходит один длинный отросток – аксон. Он несет импульс от нейрона к другим клеткам. Чаще всего на конце он соединяется с дендритами других нервных клеток.

Всю поверхность аксона покрывает миелиновая оболочка, которая представляет собой отросток клетки Шванна, лишенный цитоплазмы. По сути, это несколько слоев клеточной мембраны, обернутые вокруг аксона.

Шванновские клетки, обволакивающие аксон, разделяются перехватами Ранвье, в которых отсутствует миелин.

Функции

Основными функциями миелиновой оболочки являются:

- изоляция аксона;

- ускорение проведения импульса;

- экономия энергии за счет сохранения ионных потоков;

- опора нервного волокна;

- питание аксона.

Как работают импульсы

Нервные клетки изолированы благодаря своей оболочке, но все же взаимосвязаны между собой. Участки, в которых клетки соприкасаются, называются синапсы. Это место, где встречаются аксон одной клетки и сома или дендрит другой.

Электрический импульс может передаваться внутри одной клетки или от нейрона к нейрону. Это сложный электрохимический процесс, который основан на перемещении ионов через оболочку нервной клетки.

В спокойном состоянии внутрь нейрона попадают только ионы калия, а ионы натрия остаются снаружи. В момент возбуждения они начинаются меняться местами. Аксон положительно заряжается изнутри. Затем натрий перестает поступать через мембрану, а отток калия не прекращается.

Изменение напряжения из-за движения ионов калия и натрия называется «потенциал действия». Он распространяется медленно, но миелиновая оболочка, обволакивающая аксон, ускоряет это процесс, препятствуя оттоку и притоку ионов калия и натрия из тела аксона.

Проходя через перехват Ранвье, импульс перескакивает с одного участка аксона на другой, что и позволяет ему двигаться быстрее.

После того, как потенциал действия пересекает разрыв в миелине, импульс останавливается, и возвращается состояние покоя.

Такой способ передачи энергии характерен для ЦНС. Что касается вегетативной нервной системы, в ней часто встречаются аксоны, покрытые малым количеством миелина или вообще не покрытые им. Скачки между шванновскими клетками не осуществляются, и импульс проходит гораздо медленнее.

Состав

Миелиновый слой состоит из двух слоев липидов и трех слоев белка. Липидов в нем гораздо больше (70-75%):

- фосфолипиды (до 50%);

- холестерин (25%);

- глактоцереброзид (20%) и др.

Большое содержание жиров обусловливает белый цвет миелиновой оболочки, благодаря чему нейроны, покрытые ей, называются «белым веществом».

Белковые слои тоньше липидных. Содержание белка в миелине – 25-30%:

- протеолипид (35-50%);

- основной белок миелина (30%);

- белки Вольфграма (20%).

Существуют простые и сложные белки нервной ткани.

Роль липидов в строении оболочки

Липиды играют ключевую роль в строении мякотной оболочки. Они являются структурным материалом нервной ткани и защищают аксон от потери энергии и ионных потоков. Молекулы липидов обладают способностью восстанавливать ткани мозга после повреждений. Липиды миелина отвечают за адаптацию зрелой нервной системы. Они выступают в роли рецепторов гормонов и осуществляют коммуникацию между клетками.

Роль белков

Немаловажное значение в строении миелинового слоя имеют молекулы белков. Они наряду с липидами выступают в роли строительного материала нервной ткани. Их главной задачей является транспортировка питательных веществ в аксон. Также они расшифровывают сигналы, поступающие в нервную клетку и ускоряют реакции в ней. Участие в обмене веществ – важная функция молекул белка миелиновой оболочки.

Дефекты миелинизации

Разрушение миелинового слоя нервной системы – очень серьезная патология, из-за которой происходит нарушение передачи нервного импульса. Она вызывает опасные заболевания, зачастую несовместимые с жизнью. Существуют два типа факторов, влияющие на возникновение демиелинизации:

- генетическая предрасположенность к разрушению миелина;

- воздействие на миелин внутренних или внешних факторов.

- Демиелизация делится на три вида:

- острая;

- ремиттирующая;

- острая монофазная.

Почему происходит разрушение

Наиболее частыми причинами разрушения мякотной оболочки являются:

- ревматические болезни;

- существенное преобладание белков и жиров в питании;

- генетическая предрасположенность;

- бактериальные инфекции;

- отравление тяжелыми металлами;

- опухоли и метастазы;

- продолжительные сильные стрессы;

- плохая экология;

- патологии иммунной системы;

- длительный прием нейролептиков.

Заболевания вследствие демиелинизации

Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы:

- Болезнь Канавана – генетическое заболевание, возникающее в раннем возрасте. Его характеризуют слепота, проблемы с глотанием и приемом пищи, нарушение моторики и развития. Также следствием этой болезни являются эпилепсия, макроцефалия и мышечная гипотония.

- Болезнь Бинсвангера. Чаще всего вызвана артериальной гипертонией. Больных ожидают расстройства мышления, слабоумие, а также нарушения ходьбы и функций тазовых органов.

- Рассеянный склероз. Может вызвать поражения нескольких частей ЦНС. Ему сопутствуют парезы, параличи, судороги и нарушение моторики. Также в качестве симптомов рассеянного склероза выступают поведенческие расстройства, ослабление лицевых мышц и голосовых связок, нарушение чувствительности. Зрение нарушается, меняется восприятие цвета и яркости. Рассеянный склероз также характеризуется расстройствами тазовых органов и дистрофией ствола мозга, мозжечка и черепных нервов.

- Болезнь Девика – демиелинизация в зрительном нерве и спинном мозге. Болезнь характеризуют нарушения координации, чувствительности и функций тазовых органов. Ее отличают серьезные нарушения зрения и даже слепота. В клинической картине также наблюдаются парезы, мышечная слабость и вегетативная дисфункция.

- Синдром осмотической демиелинизации. Возникает из-за недостатка натрия в клетках. Симптомами выступают судороги, нарушения личности, потери сознания вплоть до комы и смерти. Следствием заболевания являются отек головного мозга, инфаркт гипоталамуса и грыжа ствола мозга.

- Миелопатии – различные дистрофические изменения в спинном мозге. Их характеризуют мышечные нарушения, сенсорные расстройства и дисфункция тазовых органов.

- Лейкоэнцефалопатия – разрушение миелиновой оболочки в подкорке головного мозга. Больных мучают постоянная головная боль и эпилептические припадки. Также наблюдаются нарушения зрения, речи, координации и ходьбы. Снижается чувствительность, наблюдаются расстройства личности и сознания, прогрессирует слабоумие.

- Лейкодистрофия – генетическое нарушение метаболизма, вызывающее разрушение миелина. Течение болезни сопровождают мышечные и двигательные расстройства, параличи, нарушение зрения и слуха, прогрессирующее слабоумие.

Демиелинизирующие заболевания периферической нервной системы:

- Синдром Гийена-Барре – острая воспалительная демиелинизация. Она характеризуется мышечными и двигательными нарушениями, дыхательной недостаточностью, частичным или полным отсутствием сухожильных рефлексов. Больные страдают заболеваниями сердца, нарушением работы пищеварительной системы и тазовых органов. Парезы и нарушения чувствительности так же являются признаками этого синдрома.

- Невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута – наследственная патология миелиновой оболочки. Ее отличают нарушения чувствительности, дистрофия конечностей, деформация позвоночника и тремор.

Это лишь часть заболеваний, возникающих из-за разрушения миелинового слоя. Симптомы в большинстве случаев схожи. Точный диагноз можно поставить лишь после проведения компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Немаловажную роль в постановке диагноза играет уровень квалификации врача.

Принципы лечения дефектов оболочки

Заболевания, связанные с разрушением мякотной оболочки, очень сложно лечить. Терапия направлена в основном на купирование симптомов и остановку процессов разрушения. Чем раньше диагностировано заболевание, тем больше шансов остановить его течение.

Возможности восстановления миелина

Благодаря своевременному лечению можно запустить процесс восстановления миелина. Однако, новая миелиновая оболочка не будет так же хорошо выполнять свои функции. Кроме того, болезнь может перейти в хроническую стадию, а симптомы сохранятся, лишь слегка сгладятся. Но даже незначительная ремиелинизация способна остановить ход болезни и частично вернуть утраченные функции.

Современные лекарственные средства, направленные на регенерацию миелина более эффективны, но отличаются очень высокой стоимостью.

Терапия

Для лечения заболеваний, вызванных разрушением миелиновой оболочки, используются следующие препараты и процедуры:

- бета-интерфероны (останавливают течение заболевания, снижают риск возникновения рецидивов и инвалидности);

- иммуномодуляторы (воздействуют на активность иммунной системы);

- миорелаксанты (способствуют восстановлению двигательных функций);

- ноотропы (восстанавливают проводниковую активность);

- противовоспалительные (снимают воспалительный процесс, вызвавший разрушение миелина);

- нейропротекторы (предупреждают повреждение нейронов мозга);

- обезболивающие и противосудорожные препараты;

- витамины и антидепрессанты;

- фильтрация ликвора (процедура, направленная на очищение спинномозговой жидкости).

Прогноз по заболеваниям

В настоящее время лечение демиелинизации не дает стопроцентного результата, но учеными активно ведутся разработки лекарственных средств, направленных на восстановление мякотной оболочки. Исследования проводятся по следующим направлениям:

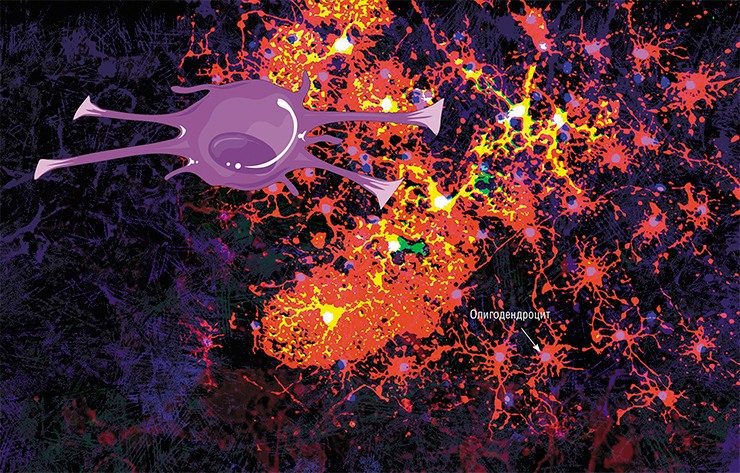

- Стимуляция олигодендроцитов. Это клетки, производящие миелин. В организме, пораженном демиелинизацией, они не работают. Искусственная стимуляция этих клеток поможет запустить процесс восстановления разрушенных участков миелиновой оболочки.

- Стимуляция стволовых клеток. Стволовые клетки могут превращаться в полноценную ткань. Есть вероятность, что они могут заполнять и мякотную оболочку.

- Регенерация гематоэнцефалического барьера. При демиелинизации этот барьер разрушается и позволяет лимфоцитам негативно влиять на миелин. Его восстановление защищает миелиновый слой от атаки иммунной системы.

Возможно, в скором времени заболевания, связанные с разрушением миелина, перестанут быть неизлечимыми.

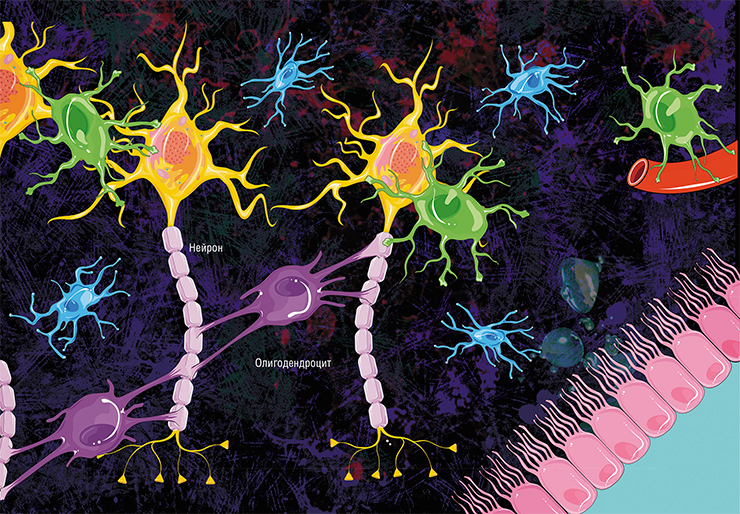

У нервных клеток есть два вида отростков — небольшие и чрезвычайно разветвлённые дендриты, с помощью которых нейрон собирает импульсы от других нервных клеток, и очень длинные аксоны, которые отправляют импульсы дальше. Почти все аксоны в центральной нервной системе (то есть в головном и спинном мозге) покрыты миелином — светлой субстанцией, состоящей преимущественно из липидов. Миелинизированных нервных волокон также много в периферической нервной системе, то есть в нервах, которые выходят из головного и спинного мозга и идут к другим органам.

Олигодендроцит и миелиновая оболочка. Один олигодендроцит формирует миелиновую оболочку сразу на нескольких аксонах, но на каждом из них он создаёт только один сегмент оболочки (от одного перехвата Ранвье до другого). Иллюстрация: Holly Fischer/Wikimedia Commons/CC BY 3.0.

‹

›

Миелин одновременно ускоряет электрохимические импульсы, бегущие по аксонам, и изолирует их друг от друга, не допуская «короткого замыкания» между нейронными «проводами». Чтобы понять, как миелин ускоряет импульсы, нужно вспомнить, что любой импульс в нейроне — это перегруппировка ионов между наружной и внутренней стороной клеточной мембраны. Когда на каком-то участке мембраны открываются ионные каналы, то такие же ионные потоки сразу открываются на соседнем участке мембраны, потом — на участке чуть подальше и т. д. Электрические свойства мембраны последовательно меняются вдоль нейронного отростка — это и есть бегущий импульс. Миелин окутывает аксоны не всплошную с начала и до конца. В миелиновой обмотке есть пробелы, где мембрана не покрыта миелином, — перехваты Ранвье (названные так в честь открывшего их французского физиолога Луи Антуана Ранвье). И когда импульс распространяется по аксону, то перегруппировка ионов происходит как раз на перехватах Ранвье. То есть импульс не переползает медленно между участками, которые находятся вплотную друг к другу, а скачет от одного перехвата к другому. И если в аксоне без миелина импульс бежит со скоростью 0,5—10 м/с, то в таком же аксоне, но с миелином, скорость импульса достигает 150 м/с.

Скопления аксонов, обмотанных миелином, выглядят светлее, поэтому области в мозге, где преобладают аксонные «провода», называют белым веществом. (Скопления дендритов, которые обходятся без миелина, образуют серое вещество. Поскольку дендриты намного короче аксонов, они не передают импульсы на большие расстояния и скорость для них не так важна.) Нейроны не сами вырабатывают миелин, для того есть специальные клетки — олигодендроциты в центральной нервной системе и шванновские клетки в периферических нервах. И те и другие относятся к глие, или нейроглие — так называют совокупность различных клеток нервной системы, которые обслуживают нейроны, создавая им условия для работы. В последнее время появляется всё больше данных о том, что глиальные клетки не просто обслуживают нейроны, но напрямую вмешиваются в их работу (см. статью «Иммунные ”электрики” мозга», «Наука и жизнь» № 8, 2020 г.). Задача олигодендроцитов и шванновских клеток — сделать нейронам миелиновую обмотку. Олигодендроцит или шванновская клетка выпячивают собственную мембрану и обхватывают аксон, мембрана нарастает — и в итоге вокруг аксона получается слоистый липидный рулон. Глиальная клетка остаётся живой и поддерживает целостность миелиновой обмотки на том участке аксона, за который она отвечает.

Разрушение миелиновой оболочки приводит к неврологическим симптомам различного вида и различной степени тяжести. Есть много заболеваний, связанных с утратой миелина на аксонах, и рассеянный склероз среди них — самое известное. Это одна из аутоиммунных болезней, когда иммунитет по какой-то причине атакует собственные клетки и молекулы организма. При рассеянном склерозе срабатывают разные иммунные механизмы, в которых участвуют как иммунные клетки мозга, так и иммунные клетки, вошедшие в мозг из крови. Но, так или иначе, заканчивается всё тем, что миелиновая оболочка вокруг аксонов разрушается, а иногда разрушаются и сами аксоны. В очаг болезни приходят астроциты — так называется ещё одна разновидность глиальных клеток. Их задача — поддерживать и питать нейроны, а также залечивать повреждения; именно это они и делают, стараясь зарубцевать больной участок и формируя характерную бляшку. Стоит добавить, что обычно рассеянный склероз поражает центральную нервную систему; периферические нервы страдают от него редко.

: 30 окт 2020 , Братство кольца , том 88,

№3

МИЕЛИНовая защита нейрона: все начинается до рождения

С детства мы слышим, что нервные клетки не восстанавливаются. И хотя вопрос о возможности образования новых нейронов во взрослом мозге до сих пор открыт, уже есть данные, что процесс нейрогенеза у человека продолжается до глубокой старости. Любые нарушения в развитии нервных клеток могут приводить к серьезным, иногда необратимым патологиям. Одним из таких нарушений являются дефекты в защитной изоляционной оболочке (миелине) отростков нервных клеток, которые могут формироваться у человека еще до его рождения. Их практически невозможно диагностировать с помощью традиционных методов визуализации

В мозге человека в среднем содержится около 100 млрд нейронов, которые принимают, хранят, обрабатывают и передают информацию с помощью электрических и химических сигналов. Взаимодействие между нейроном и другими нервными клетками и органами происходит с помощью коротких (дендриты) и длинного (аксон) отростков.

Каждый аксон, подобно проводу, покрыт изоляционным материалом – миелиновой оболочкой, которая обеспечивает более высокую скорость прохождения нервных импульсов и защищает нервные волокна от повреждений. Кроме того, эта оболочка несет опорную функцию, а также, по последним данным, служит для аксона, нуждающегося в большом количестве энергии, своего рода «заправочной станцией».

Все повреждения миелиновой оболочки или дефекты, возникшие в период ее формирования, приводят к серьезным, иногда неизлечимым заболеваниям. Среди них наиболее известен рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее преимущественно молодых людей.

Разрушается миелин и при инсультах, которые встречаются не только у взрослых (в первую очередь, как принято считать, у пожилых людей), но и у детей, включая нерожденных. Внутриутробный инсульт чаще всего случается после 28-й недели беременности, у детей – через месяц после рождения. Инсульт у плода приводит к развитию пороков головного мозга, а у детей может вызвать детский церебральный паралич в раннем возрасте.

При этом о «качестве» миелинизации головного мозга конкретного человека мы сегодня судим лишь по косвенным клиническим симптомам или данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), с помощью которой обычно удается обнаруживать дефекты миелина уже на поздней, часто необратимой стадии.

Дефекты нервной «изоляции»

Развитие мозга плода – сложный процесс, при котором происходят быстрые перестройки морфологии и микроструктуры нервной ткани. В некоторых зонах мозга процесс формирования миелина начинается уже с 18—20-й недели беременности, а продолжается приблизительно до десятилетнего возраста.

Не все знают, что миелин – это множество слоев клеточной мембраны, много раз «намотанных» на аксон. Формируется миелин плоскими выростами «служебных» глиальных клеток, цитоплазма в которых практически отсутствует. Миелиновая оболочка не непрерывна, а дискретна, с промежутками (перехватами Ранвье). Поэтому аксон обладает более быстрой скачкообразной проводимостью: скорость прохождения сигнала по волокнам с миелином и без него может отличаться в сотни раз. Что касается молекулярного состава «изолятора», то он, как и все клеточные мембраны, состоит преимущественно из липидов и белков

Именно нарушения миелинизации часто лежат в основе задержек физического и умственного развития ребенка, а также служат причиной формирования ряда неврологических и психиатрических патологий. Помимо заболеваний, таких как инсульт, задержки развития головного мозга плода с нарушением миелинизации иногда наблюдаются и при многоплодной беременности. При этом десинхронизацию в развитии мозга близнецов оценить «на глаз» довольно сложно.

Но как выявить дефекты миелина в период внутриутробного развития? В настоящее время акушеры-гинекологи пользуются только биометрическими показателями (например, размером мозга), однако они обладают высокой изменчивостью и не дают полной картины. В педиатрии даже при наличии явных функциональных отклонений в мозговой деятельности ребенка традиционные изображения МРТ или нейросонографии (ультразвукового исследования головного мозга новорожденных) часто не показывают структурные отклонения.

Поэтому поиск точных количественных критериев оценки формирования миелина во время беременности является актуальной задачей, которую к тому же нужно решить с помощью неинзвазивных диагностических методов, уже апробированных в акушерстве. Специалисты из новосибирского Международного томографического центра СО РАН предложили использовать для этих целей новый метод количественной нейровизуализации, уже адаптированный для дородовых (пренатальных) исследований.

На обычном томографе

Любая патология головного мозга плода, которую подозревают врачи во время ультразвукового обследования беременной, обычно является показанием к проведению МРТ; подобные исследования проводятся в МТЦ СО РАН уже более десяти лет. Результаты МРТ могут подтвердить, уточнить, опровергнуть либо вообще изменить предварительный диагноз и, соответственно, тактику ведения беременности.

Именно таким оказался метод быстрого картирования макромолекулярной протонной фракции (МПФ) – биофизического параметра, который описывает долю протонов в макромолекулах тканей, вовлеченных в формирование МРТ-сигнала, тогда как обычно источником сигнала являются протоны, содержащиеся в воде (Yarnykh, 2012; Yarnykh et al., 2015).

В основе метода лежит специализированная процедура математической обработки МРТ-изображений, которая позволяет вычленить компоненты сигнала, связанные с МПФ клеточных мембран. А в головном мозге человека и животных основная их часть содержится именно в миелине. Реконструируются карты МПФ на основе исходных данных, которые могут быть получены практически на любом клиническом томографе.

Для реконструкции карт МПФ используются четыре исходных изображения, полученные различными традиционными методами МРТ. Правильность такого подхода подтвердили результаты его апробации на лабораторных животных в Томском государственном университете: у мышей, которым вводили раствор, вызывающий разрушение миелина, результаты МПФ-картирования совпали с данными гистологического исследования тканей (Khodanovich et al., 2017).

Миелин – в норме и патологии

Пилотные исследования, выполненные в рамках клинических диагностических МРТ-обследований эмбрионов возрастом от 20 недель и старше, показали, что новая технология позволяет за небольшое (менее 5 мин.) время сканирования выявить очень малые количества миелина.

Они также подтвердили способность метода надежно оценивать пространственно-временные «траектории развития» миелина в различных структурах мозга. Судя по результатам исследования, в центральных структурах (стволовых, таламусе, мозжечке) процесс миелинизации начинается раньше, а ее степень пропорциональна возрасту. При этом в белом веществе полушарий головного мозга миелин в дородовом периоде практически не обнаруживается (Yarnykh, Prihod’ko, Savelov et al., 2018). Полученные новым неивазивным методом результаты хорошо согласуются с уже известными патоморфологическими данными.

Кроме того, оказалось, что изображения, полученные с помощью новой технологии, являются наиболее информативными для внутриутробной диагностики одного из видов медуллобластомы – врожденной злокачественной опухоли мозжечка. У плода опухоль не удалось отчетливо выявить с помощью традиционного МРТ-обследования, однако она хорошо прослеживалась с использованием количественного метода МПФ.

Дело в том, что у плода показатель МПФ для ткани медуллобластомы вдвое выше значений для окружающей здоровой ткани из-за более высокого содержания в опухоли фибриллярного белка коллагена соединительной ткани, которая широко представлена в этом виде опухоли. После рождения и до полутора лет эти различия сглаживались из-за нарастающей миелинизации мозжечка, в то время как значения МПФ в опухоли оставались практически неизменными.

Эти результаты говорят о том, что диагностическая значимость метода МПФ наиболее высока именно во внутриутробном периоде. И это очень важно, так как после рождения ребенка арсенал МРТ (в том числе с использованием контрастирующих средств), который позволяет визуализировать все детали злокачественного поражения, значительно расширяется (Korostyshevskaya, Savelov, Papusha et al., 2018).

В течение последнего десятилетия для изучения внутриутробного периода созревания мозга использовались различные количественные методы МРТ. Но оказалось, что среди всех известных на сегодня методов наиболее чувствительным к содержанию миелина в мозге взрослого человека и плода оказался метод картирования МПФ.

С его помощью новосибирским специалистам впервые удалось разработать количественные критерии нормальной внутриутробной миелинизации, на основании которых можно оценить своевременность формирования внутренней структуры мозга от второго триместра до рождения ребенка. Эти критерии в дальнейшем можно использовать в клинической практике. Кроме того, в некоторых случаях новый метод помогает диагностировать врожденный порок развития головного мозга еще до рождения, что бывает затруднительно с использованием только традиционных методов МРТ.

Литература

Коростышевская А. М., Савелов А. А., Цыденова Д. В и др. Количественный анализ структурной зрелости головного мозга плода по данным диффузионно-взвешенной МРТ // Вест. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Биология, клиническая медицина. 2015. Т. 13. № 4. С. 27–32.

Коростышевская А. М., Василькив Л. М., Цыденова Д. В. и др. Количественный анализ пре- и постнатальной структурной зрелости головного мозга в норме и при вентрикуломегалии по данным диффузионно-взвешенной МРТ // Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». 2016. Т. 22. № 10(14). С. 33–41.

Korostyshevskaya A. M., Prihod’ko I. Y., Savelov A. A. et al. Direct comparison between apparent diffusion coefficient and macromolecular proton fraction as quantitative biomarkers of the human fetal brain maturation // J. Magn. Reson. Imaging. 2019. N. 50. P. 52–61. DOI: 10.1002/jmri.26635

Korostyshevskaya A. M., Savelov A. A., Papusha L. I. et al. Congenital medulloblastoma: fetal and postnatal longitudinal observation with quantitative MRI // Clinical imaging. 2018. N. 52. P. 172–176.

Yarnykh V., Korostyshevskaya A. Implementation of fast macromolecular proton fraction mapping on 1.5 and 3 Tesla clinical MRI scanners: preliminary experience // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 886. P. 1–5.

Yarnykh V. L., Savelov A., Prihod’ko I. Y. et al. Quantitative assessment of normal fetal brain myelination using fast macromolecular proton fraction mapping // Am. J. of Neuroradiology. 2018. V. 39(7). P. 1341–1348.

Исследование поддержано Министерством образования и науки Российской Федерации (госзадание 18.2583.2017/4.6.), Российским научным фондом (проект № 19-75-20142) и Национальными институтами здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH)

: 30 окт 2020 , Братство кольца , том 88,

№3

From Wikipedia, the free encyclopedia

| Myelin | |

|---|---|

Structure of simplified neuron in the PNS |

|

Neuron with oligodendrocyte and myelin sheath in the CNS |

|

| Details | |

| System | Nervous system |

| Identifiers | |

| FMA | 62977 |

| Anatomical terminology

[edit on Wikidata] |

Myelin is a lipid-rich material that surrounds nerve cell axons (the nervous system’s «wires») to insulate them and increase the rate at which electrical impulses (called action potentials) are passed along the axon.[1] The myelinated axon can be likened to an electrical wire (the axon) with insulating material (myelin) around it. However, unlike the plastic covering on an electrical wire, myelin does not form a single long sheath over the entire length of the axon. Rather, myelin sheaths the nerve in segments: in general, each axon is encased with multiple long myelinated sections with short gaps in between called nodes of Ranvier.

Myelin is formed in the central nervous system (CNS; brain, spinal cord and optic nerve) by glial cells called oligodendrocytes and in the peripheral nervous system (PNS) by glial cells called Schwann cells. In the CNS, axons carry electrical signals from one nerve cell body to another. In the PNS, axons carry signals to muscles and glands or from sensory organs such as the skin. Each myelin sheath is formed by the concentric wrapping of an oligodendrocyte (CNS) or Schwann cell (PNS) process (a limb-like extension from the cell body) around the axon.[2][3] Myelin reduces the capacitance of the axonal membrane. On a molecular level, in the internodes it increases the distance between extracellular and intracellular ions, reducing the accumulation of charges.

The discontinuous structure of the myelin sheath results in saltatory conduction, whereby the action potential «jumps» from one node of Ranvier, over a long myelinated stretch of the axon called the internode, before «recharging» at the next node of Ranvier, and so on, until it reaches the axon terminal.[4][5][6] Nodes of Ranvier are the short (c. 1 micron) unmyelinated regions of the axon between adjacent long (c. 0.2 mm – >1 mm) myelinated internodes. Once it reaches the axon terminal, this electrical signal provokes the release of a chemical message or neurotransmitter that binds to receptors on the adjacent post-synaptic cell (e.g., nerve cell in the CNS or muscle cell in the PNS) at specialised regions called synapses.

This «insulating» role for myelin is essential for normal motor function (i.e. movement such as walking), sensory function (e.g. hearing, seeing or feeling the sensation of pain) and cognition (e.g. acquiring and recalling knowledge), as demonstrated by the consequences of disorders that affect it, such as the genetically determined leukodystrophies;[7] the acquired inflammatory demyelinating disorder, multiple sclerosis;[8] and the inflammatory demyelinating peripheral neuropathies.[9] Due to its high prevalence, multiple sclerosis, which specifically affects the central nervous system (brain, spinal cord and optic nerve), is the best known disorder of myelin.

Development[edit]

The process of generating myelin is called myelination or myelinogenesis. In the CNS, oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) differentiate into mature oligodendrocytes, which form myelin. In humans, myelination begins early in the 3rd trimester,[10] although only little myelin is present in either the CNS or the PNS at the time of birth. During infancy, myelination progresses rapidly, with increasing numbers of axons acquiring myelin sheaths. This corresponds with the development of cognitive and motor skills, including language comprehension, speech acquisition, crawling and walking. Myelination continues through adolescence and early adulthood and although largely complete at this time, myelin sheaths can be added in grey matter regions such as the cerebral cortex, throughout life.[11][12][13]

Species distribution[edit]

Myelin is considered a defining characteristic of the jawed vertebrates (gnathostomes), though axons are ensheathed by a type of cell, called glial cells, in invertebrates.[14][15] These glial wraps are quite different from vertebrate compact myelin, formed, as indicated above, by concentric wrapping of the myelinating cell process multiple times around the axon. Myelin was first described in 1854 by Rudolf Virchow,[16] although it was over a century later, following the development of electron microscopy, that its glial cell origin and its ultrastructure became apparent.[17]

In vertebrates, not all axons are myelinated. For example, in the PNS, a large proportion of axons are unmyelinated. Instead, they are ensheathed by non-myelinating Schwann cells known as Remak SCs and arranged in Remak bundles.[18] In the CNS, non-myelinated axons (or intermittently myelinated axons, meaning axons with long non-myelinated regions between myelinated segments) intermingle with myelinated ones and are entwined, at least partially, by the processes of another type of glial cell the astrocyte.[citation needed][19]

Composition[edit]

CNS myelin differs slightly in composition and configuration from PNS myelin, but both perform the same «insulating» function (see above). Being rich in lipid, myelin appears white, hence the name given to the «white matter» of the CNS. Both CNS white matter tracts (e.g. the optic nerve, corticospinal tract and corpus callosum) and PNS nerves (e.g. the sciatic nerve and the auditory nerve, which also appear white) each comprise thousands to millions of axons, largely aligned in parallel. Blood vessels provide the route for oxygen and energy substrates such as glucose to reach these fibre tracts, which also contain other cell types including astrocytes and microglia in the CNS and macrophages in the PNS.

In terms of total mass, myelin comprises approximately 40% water; the dry mass comprises between 60% and 75% lipid and between 15% and 25% protein. Protein content includes myelin basic protein (MBP),[20] which is abundant in the CNS where it plays a critical, non-redundant role in formation of compact myelin; myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG),[21] which is specific to the CNS; and proteolipid protein (PLP),[22] which is the most abundant protein in CNS myelin, but only a minor component of PNS myelin. In the PNS, myelin protein zero (MPZ or P0) has a similar role to that of PLP in the CNS in that it is involved in holding together the multiple concentric layers of glial cell membrane that constitute the myelin sheath. The primary lipid of myelin is a glycolipid called galactocerebroside. The intertwining hydrocarbon chains of sphingomyelin strengthen the myelin sheath. Cholesterol is an essential lipid component of myelin, without which myelin fails to form.[23]

Function[edit]

Action potential propagation in myelinated neurons is faster than in unmyelinated neurons because of Saltatory conduction.

The main purpose of myelin is to increase the speed at which electrical impulses (known as action potentials) propagate along the myelinated fiber. In unmyelinated fibers, action potentials travel as continuous waves, but, in myelinated fibers, they «hop» or propagate by saltatory conduction. The latter is markedly faster than the former, at least for axons over a certain diameter. Myelin decreases capacitance and increases electrical resistance across the axonal membrane (the axolemma). It has been suggested that myelin permits larger body size by maintaining agile communication between distant body parts.[14]

Myelinated fibers lack voltage-gated sodium channels along the myelinated internodes, exposing them only at the nodes of Ranvier. Here, they are highly abundant and densely packed.[24] Positively charged sodium ions can enter the axon through these voltage-gated channels, leading to depolarisation of the membrane potential at the node of Ranvier. The resting membrane potential is then rapidly restored due to positively charged potassium ions leaving the axon through potassium channels. The sodium ions inside the axon then diffuse rapidly through the axoplasm (axonal cytoplasm), to the adjacent myelinated internode and ultimately to the next (distal) node of Ranvier, triggering the opening of the voltage gated sodium channels and entry of sodium ions at this site. Although the sodium ions diffuse through the axoplasm rapidly, diffusion is decremental by nature, thus nodes of Ranvier have to be (relatively) closely spaced, to secure action potential propagation.[25] The action potential «recharges» at consecutive nodes of Ranvier as the axolemmal membrane potential depolarises to approximately +35 mV.[24] Along the myelinated internode, energy-dependent sodium/potassium pumps pump the sodium ions back out of the axon and potassium ions back into the axon to restore the balance of ions between the intracellular (inside the cell, i.e. axon in this case) and extracellular (outwith the cell) fluids.

Whilst the role of myelin as an «axonal insulator» is well-established, other functions of myelinating cells are less well known or only recently established. The myelinating cell «sculpts» the underlying axon by promoting the phosphorylation of neurofilaments, thus increasing the diameter or thickness of the axon at the internodal regions; helps cluster molecules on the axolemma (such as voltage-gated sodium channels) at the node of Ranvier;[26] and modulates the transport of cytoskeletal structures and organelles such as mitochondria, along the axon.[27] In 2012, evidence came to light to support a role for the myelinating cell in «feeding» the axon.[28][29] In other words, the myelinating cell seems to act as a local «fueling station» for the axon, which uses a great deal of energy to restore the normal balance of ions between it and its environment,[30][31] following the generation of action potentials.

When a peripheral fiber is severed, the myelin sheath provides a track along which regrowth can occur. However, the myelin layer does not ensure a perfect regeneration of the nerve fiber. Some regenerated nerve fibers do not find the correct muscle fibers, and some damaged motor neurons of the peripheral nervous system die without regrowth. Damage to the myelin sheath and nerve fiber is often associated with increased functional insufficiency.

Unmyelinated fibers and myelinated axons of the mammalian central nervous system do not regenerate.[32]

Clinical significance[edit]

Demyelination[edit]

Demyelination is the loss of the myelin sheath insulating the nerves, and is the hallmark of some neurodegenerative autoimmune diseases, including multiple sclerosis, acute disseminated encephalomyelitis, neuromyelitis optica, transverse myelitis, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, Guillain–Barré syndrome, central pontine myelinosis, inherited demyelinating diseases such as leukodystrophy, and Charcot–Marie–Tooth disease. Sufferers of pernicious anaemia can also suffer nerve damage if the condition is not diagnosed quickly. Subacute combined degeneration of spinal cord secondary to pernicious anaemia can lead to slight peripheral nerve damage to severe damage to the central nervous system, affecting speech, balance, and cognitive awareness. When myelin degrades, conduction of signals along the nerve can be impaired or lost, and the nerve eventually withers.[clarification needed] A more serious case of myelin deterioration is called Canavan disease.

The immune system may play a role in demyelination associated with such diseases, including inflammation causing demyelination by overproduction of cytokines via upregulation of tumor necrosis factor[33] or interferon. MRI evidence that docosahexaenoic acid DHA ethyl ester improves myelination in generalized peroxisomal disorders.[34]

Symptoms[edit]

Demyelination results in diverse symptoms determined by the functions of the affected neurons. It disrupts signals between the brain and other parts of the body; symptoms differ from patient to patient, and have different presentations upon clinical observation and in laboratory studies.

Typical symptoms include blurriness in the central visual field that affects only one eye, may be accompanied by pain upon eye movement, double vision, loss of vision/hearing, odd sensation in legs, arms, chest, or face, such as tingling or numbness (neuropathy), weakness of arms or legs, cognitive disruption, including speech impairment and memory loss, heat sensitivity (symptoms worsen or reappear upon exposure to heat, such as a hot shower), loss of dexterity, difficulty coordinating movement or balance disorder, difficulty controlling bowel movements or urination, fatigue, and tinnitus.[35]

Myelin repair[edit]

Research to repair damaged myelin sheaths is ongoing. Techniques include surgically implanting oligodendrocyte precursor cells in the central nervous system and inducing myelin repair with certain antibodies. While results in mice have been encouraging (via stem cell transplantation), whether this technique can be effective in replacing myelin loss in humans is still unknown.[36] Cholinergic treatments, such as acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs), may have beneficial effects on myelination, myelin repair, and myelin integrity. Increasing cholinergic stimulation also may act through subtle trophic effects on brain developmental processes and particularly on oligodendrocytes and the lifelong myelination process they support. Increasing oligodendrocyte cholinergic stimulation, AChEIs, and other cholinergic treatments, such as nicotine, possibly could promote myelination during development and myelin repair in older age.[37] Glycogen synthase kinase 3β inhibitors such as lithium chloride have been found to promote myelination in mice with damaged facial nerves.[38] Cholesterol is a necessary nutrient for the myelin sheath, along with vitamin B12.[39][40]

Dysmyelination[edit]

Dysmyelination is characterized by a defective structure and function of myelin sheaths; unlike demyelination, it does not produce lesions. Such defective sheaths often arise from genetic mutations affecting the biosynthesis and formation of myelin. The shiverer mouse represents one animal model of dysmyelination. Human diseases where dysmyelination has been implicated include leukodystrophies (Pelizaeus–Merzbacher disease, Canavan disease, phenylketonuria) and schizophrenia.[41][42][43]

Invertebrate myelin[edit]

Functionally equivalent myelin-like sheaths are found in several invertebrate taxa including oligochaetes, penaeids, palaemonids, and calanoids. These myelin-like sheaths share several structural features with the sheaths found in vertebrates including multiplicity of membranes, condensation of membrane, and nodes.[14] However, the nodes in vertebrates are annular; i.e. they encircle the axon. In contrast, nodes found in the sheaths of invertebrates are either annular or fenestrated; i.e. they are restricted to «spots». It is notable that the fastest recorded conduction speed (across both vertebrates and invertebrates) is found in the ensheathed axons of the Kuruma shrimp, an invertebrate,[14] ranging between 90 and 200 m/s[15] (cf. 100–120 m/s for the fastest myelinated vertebrate axon).

See also[edit]

- Lesional demyelinations of the central nervous system

- Myelin-associated glycoprotein

- Myelin incisure

- The Myelin Project, project to regenerate myelin

- Myelin Repair Foundation, a nonprofit medical research foundation for multiple sclerosis drug discovery.

- Myelinoid, an in vitro model for studying human myelination and white matter diseases

References[edit]

- ^ Bean, Bruce P. (June 2007). «The action potential in mammalian central neurons». Nature Reviews Neuroscience. 8 (6): 451–465. doi:10.1038/nrn2148. ISSN 1471-0048. PMID 17514198. S2CID 205503852.

- ^ Stassart, Ruth M.; Möbius, Wiebke; Nave, Klaus-Armin; Edgar, Julia M. (2018). «The Axon-Myelin Unit in Development and Degenerative Disease». Frontiers in Neuroscience. 12: 467. doi:10.3389/fnins.2018.00467. ISSN 1662-4548. PMC 6050401. PMID 30050403.

- ^ Stadelmann, Christine; Timmler, Sebastian; Barrantes-Freer, Alonso; Simons, Mikael (2019-07-01). «Myelin in the Central Nervous System: Structure, Function, and Pathology». Physiological Reviews. 99 (3): 1381–1431. doi:10.1152/physrev.00031.2018. ISSN 1522-1210. PMID 31066630.

- ^ Carroll, SL (2017). «The Molecular and Morphologic Structures That Make Saltatory Conduction Possible in Peripheral Nerve». Journal of Neuropathology and Experimental Neurology. 76 (4): 255–257. doi:10.1093/jnen/nlx013. PMID 28340093.

- ^ Keizer J, Smith GD, Ponce-Dawson S, Pearson JE (August 1998). «Saltatory propagation of Ca2+ waves by Ca2+ sparks». Biophysical Journal. 75 (2): 595–600. Bibcode:1998BpJ….75..595K. doi:10.1016/S0006-3495(98)77550-2. PMC 1299735. PMID 9675162.

- ^ Dawson SP, Keizer J, Pearson JE (May 1999). «Fire-diffuse-fire model of dynamics of intracellular calcium waves». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 96 (11): 6060–3. Bibcode:1999PNAS…96.6060D. doi:10.1073/pnas.96.11.6060. PMC 26835. PMID 10339541.

- ^ van der Knaap MS, Bugiani M (September 2017). «Leukodystrophies: a proposed classification system based on pathological changes and pathogenetic mechanisms». Acta Neuropathologica. 134 (3): 351–382. doi:10.1007/s00401-017-1739-1. PMC 5563342. PMID 28638987.

- ^ Compston A, Coles A (October 2008). «Multiple sclerosis». Lancet. 372 (9648): 1502–17. doi:10.1016/S0140-6736(08)61620-7. PMID 18970977. S2CID 195686659.

- ^ Lewis RA (October 2017). «Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy». Current Opinion in Neurology. 30 (5): 508–512. doi:10.1097/WCO.0000000000000481. PMID 28763304. S2CID 4961339.

- ^ «Pediatric Neurologic Examination Videos & Descriptions: Developmental Anatomy». library.med.utah.edu. Retrieved 2016-08-20.

- ^ Swire M, Ffrench-Constant C (May 2018). «Seeing Is Believing: Myelin Dynamics in the Adult CNS». Neuron. 98 (4): 684–686. doi:10.1016/j.neuron.2018.05.005. PMID 29772200.

- ^ Hill RA, Li AM, Grutzendler J (May 2018). «Lifelong cortical myelin plasticity and age-related degeneration in the live mammalian brain». Nature Neuroscience. 21 (5): 683–695. doi:10.1038/s41593-018-0120-6. PMC 5920745. PMID 29556031.

- ^ Hughes EG, Orthmann-Murphy JL, Langseth AJ, Bergles DE (May 2018). «Myelin remodeling through experience-dependent oligodendrogenesis in the adult somatosensory cortex». Nature Neuroscience. 21 (5): 696–706. doi:10.1038/s41593-018-0121-5. PMC 5920726. PMID 29556025.

- ^ a b c d Hartline DK (May 2008). «What is myelin?». Neuron Glia Biology. 4 (2): 153–63. doi:10.1017/S1740925X09990263. PMID 19737435. S2CID 33164806.

- ^ a b Salzer JL, Zalc B (October 2016). «Myelination» (PDF). Current Biology. 26 (20): R971–R975. doi:10.1016/j.cub.2016.07.074. PMID 27780071.

- ^ Virchow R (1854). «Ueber das ausgebreitete Vorkommen einer dem Nervenmark analogen Substanz in den thierischen Geweben». Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinische Medicin (in German). 6 (4): 562–572. doi:10.1007/BF02116709. S2CID 20120269.

- ^ Boullerne AI (September 2016). «The history of myelin». Experimental Neurology. 283 (Pt B): 431–445. doi:10.1016/j.expneurol.2016.06.005. PMC 5010938. PMID 27288241.

- ^ Monk KR, Feltri ML, Taveggia C (August 2015). «New insights on Schwann cell development». Glia. 63 (8): 1376–1393. doi:10.1002/glia.22852. PMC 4470834. PMID 25921593.

- ^ Wang, Doris D.; Bordey, Angélique (11 December 2008). «The astrocyte odyssey». Progress in Neurobiology. 86 (4): 342–367. doi:10.1016/j.pneurobio.2008.09.015. PMC 2613184. PMID 18948166 – via Elsevier Science Direct.

- ^ Steinman L (May 1996). «Multiple sclerosis: a coordinated immunological attack against myelin in the central nervous system». Cell. 85 (3): 299–302. doi:10.1016/S0092-8674(00)81107-1. PMID 8616884. S2CID 18442078.

- ^ Mallucci G, Peruzzotti-Jametti L, Bernstock JD, Pluchino S (April 2015). «The role of immune cells, glia and neurons in white and gray matter pathology in multiple sclerosis». Progress in Neurobiology. 127–128: 1–22. doi:10.1016/j.pneurobio.2015.02.003. PMC 4578232. PMID 25802011.

- ^ Greer JM, Lees MB (March 2002). «Myelin proteolipid protein—the first 50 years». The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 34 (3): 211–215. doi:10.1016/S1357-2725(01)00136-4. PMID 11849988.

- ^ Saher G, Brügger B, Lappe-Siefke C, Möbius W, Tozawa R, Wehr MC, Wieland F, Ishibashi S, Nave KA (April 2005). «High cholesterol level is essential for myelin membrane growth». Nature Neuroscience. 8 (4): 468–475. doi:10.1038/nn1426. PMID 15793579. S2CID 9762771.

- ^ a b Saladin KS (2012). Anatomy & physiology: the unity of form and function (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.[page needed]

- ^ Raine CS (1999). «Characteristics of Neuroglia». In Siegel GJ, Agranoff BW, Albers RW, Fisher SK, Uhler MD (eds.). Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects (6th ed.). Philadelphia: Lippincott-Raven.

- ^ Brivio V, Faivre-Sarrailh C, Peles E, Sherman DL, Brophy PJ (April 2017). «Assembly of CNS Nodes of Ranvier in Myelinated Nerves Is Promoted by the Axon Cytoskeleton». Current Biology. 27 (7): 1068–1073. doi:10.1016/j.cub.2017.01.025. PMC 5387178. PMID 28318976.

- ^ Stassart RM, Möbius W, Nave KA, Edgar JM (2018). «The Axon-Myelin Unit in Development and Degenerative Disease». Frontiers in Neuroscience. 12: 467. doi:10.3389/fnins.2018.00467. PMC 6050401. PMID 30050403.

- ^ Fünfschilling U, Supplie LM, Mahad D, Boretius S, Saab AS, Edgar J, Brinkmann BG, Kassmann CM, Tzvetanova ID, Möbius W, Diaz F, Meijer D, Suter U, Hamprecht B, Sereda MW, Moraes CT, Frahm J, Goebbels S, Nave KA (April 2012). «Glycolytic oligodendrocytes maintain myelin and long-term axonal integrity». Nature. 485 (7399): 517–521. Bibcode:2012Natur.485..517F. doi:10.1038/nature11007. PMC 3613737. PMID 22622581.

- ^ Lee Y, Morrison BM, Li Y, Lengacher S, Farah MH, Hoffman PN, Liu Y, Tsingalia A, Jin L, Zhang PW, Pellerin L, Magistretti PJ, Rothstein JD (July 2012). «Oligodendroglia metabolically support axons and contribute to neurodegeneration». Nature. 487 (7408): 443–448. Bibcode:2012Natur.487..443L. doi:10.1038/nature11314. PMC 3408792. PMID 22801498.

- ^ Engl E, Attwell D (August 2015). «Non-signalling energy use in the brain». The Journal of Physiology. 593 (16): 3417–329. doi:10.1113/jphysiol.2014.282517. PMC 4560575. PMID 25639777.

- ^ Attwell D, Laughlin SB (October 2001). «An energy budget for signaling in the grey matter of the brain». Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. 21 (10): 1133–145. doi:10.1097/00004647-200110000-00001. PMID 11598490.

- ^ Huebner, Eric A.; Strittmatter, Stephen M. (2009). «Axon Regeneration in the Peripheral and Central Nervous Systems». Results and Problems in Cell Differentiation. 48: 339–351. doi:10.1007/400_2009_19. ISBN 978-3-642-03018-5. ISSN 0080-1844. PMC 2846285. PMID 19582408.

- ^ Ledeen RW, Chakraborty G (March 1998). «Cytokines, signal transduction, and inflammatory demyelination: review and hypothesis». Neurochemical Research. 23 (3): 277–289. doi:10.1023/A:1022493013904. PMID 9482240. S2CID 7499162.

- ^ Martinez, Manuela; Vazquez, Elida (1 July 1998). «MRI evidence that docosahexaenoic acid ethyl ester improves myelination in generalized peroxisomal disorders». Neurology. 51 (1): 26–32. doi:10.1212/wnl.51.1.26. PMID 9674774. S2CID 21929640.

- ^ Mayo Clinic 2007 and University of Leicester Clinical Studies, 2014[full citation needed]

- ^ Windrem MS, Nunes MC, Rashbaum WK, Schwartz TH, Goodman RA, McKhann G, Roy NS, Goldman SA (January 2004). «Fetal and adult human oligodendrocyte progenitor cell isolates myelinate the congenitally dysmyelinated brain». Nature Medicine. 10 (1): 93–97. doi:10.1038/nm974. PMID 14702638. S2CID 34822879.

- «Stem Cell Therapy Replaces Missing Myelin In Mouse Brains». FuturePundit. January 20, 2004.

- ^ Bartzokis G (August 2007). «Acetylcholinesterase inhibitors may improve myelin integrity». Biological Psychiatry. 62 (4): 294–301. doi:10.1016/j.biopsych.2006.08.020. PMID 17070782. S2CID 2130691.

- ^ Makoukji J, Belle M, Meffre D, Stassart R, Grenier J, Shackleford G, Fledrich R, Fonte C, Branchu J, Goulard M, de Waele C, Charbonnier F, Sereda MW, Baulieu EE, Schumacher M, Bernard S, Massaad C (March 2012). «Lithium enhances remyelination of peripheral nerves». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 109 (10): 3973–3978. Bibcode:2012PNAS..109.3973M. doi:10.1073/pnas.1121367109. PMC 3309729. PMID 22355115.

- ^ Petrov AM, Kasimov MR, Zefirov AL (2016). «Brain Cholesterol Metabolism and Its Defects: Linkage to Neurodegenerative Diseases and Synaptic Dysfunction». Acta Naturae. 8 (1): 58–73. doi:10.32607/20758251-2016-8-1-58-73. PMC 4837572. PMID 27099785.

- ^ Miller A, Korem M, Almog R, Galboiz Y (June 2005). «Vitamin B12, demyelination, remyelination and repair in multiple sclerosis». Journal of the Neurological Sciences. 233 (1–2): 93–97. doi:10.1016/j.jns.2005.03.009. PMID 15896807. S2CID 6269094.

- ^ Krämer-Albers EM, Gehrig-Burger K, Thiele C, Trotter J, Nave KA (November 2006). «Perturbed interactions of mutant proteolipid protein/DM20 with cholesterol and lipid rafts in oligodendroglia: implications for dysmyelination in spastic paraplegia». The Journal of Neuroscience. 26 (45): 11743–1752. doi:10.1523/JNEUROSCI.3581-06.2006. PMC 6674790. PMID 17093095.

- ^ Matalon R, Michals-Matalon K, Surendran S, Tyring SK (2006). «Canavan disease: studies on the knockout mouse». N-Acetylaspartate. Advances in Experimental Medicine and Biology. Vol. 576. pp. 77–93, discussion 361–363. doi:10.1007/0-387-30172-0_6. ISBN 978-0-387-30171-6. PMID 16802706.

- ^ Tkachev D, Mimmack ML, Huffaker SJ, Ryan M, Bahn S (August 2007). «Further evidence for altered myelin biosynthesis and glutamatergic dysfunction in schizophrenia». The International Journal of Neuropsychopharmacology. 10 (4): 557–563. doi:10.1017/S1461145706007334. PMID 17291371.

Further reading[edit]

- Fields, R. Douglas, «The Brain Learns in Unexpected Ways: Neuroscientists have discovered a set of unfamiliar cellular mechanisms for making fresh memories», Scientific American, vol. 322, no. 3 (March 2020), pp. 74–79. «Myelin, long considered inert insulation on axons, is now seen as making a contribution to learning by controlling the speed at which signals travel along neural wiring.» (p. 79.)

- Swire M, Ffrench-Constant C (May 2018). «Seeing Is Believing: Myelin Dynamics in the Adult CNS». Neuron. 98 (4): 684–686. doi:10.1016/j.neuron.2018.05.005. PMID 29772200.

- Waxman SG (October 1977). «Conduction in myelinated, unmyelinated, and demyelinated fibers». Archives of Neurology. 34 (10): 585–9. doi:10.1001/archneur.1977.00500220019003. PMID 907529.

External links[edit]

- The MS Information Sourcebook, Myelin

- H & E Histology

- Luxol Fast Blue: Modified Kluver’s Method to stain for Myelin Sheath

Assessment |

Biopsychology |

Comparative |

Cognitive |

Developmental |

Language |

Individual differences |

Personality |

Philosophy |

Social |

Methods |

Statistics |

Clinical |

Educational |

Industrial |

Professional items |

World psychology |

Biological:

Behavioural genetics ·

Evolutionary psychology ·

Neuroanatomy ·

Neurochemistry ·

Neuroendocrinology ·

Neuroscience ·

Psychoneuroimmunology ·

Physiological Psychology ·

Psychopharmacology

(Index, Outline)

| Myelin sheath |

|---|

|

Dendrite Soma Axon Nucleus Node of Axon Terminal Schwann cell Myelin sheath |

| Structure of a typical neuron |

Myelin is a dielectric (electrically insulating) material that forms a layer, the myelin sheath, usually around only the axon of a neuron. It is essential for the proper functioning of the nervous system. Myelin is an outgrowth of a glial cell: Schwann cells supply the myelin for peripheral neurons, whereas oligodendrocytes, specifically of the interfascicular type, myelinate the axons of the central nervous system. Myelin is considered a defining characteristic of the (gnathostome) vertebrates, but it has also arisen by parallel evolution in some invertebrates.[1] Myelin was discovered in 1854 by Rudolf Virchow [2].

Composition of myelin

Myelin made by different cell types varies in chemical composition and configuration, but performs the same insulating function. Myelinated axons are white in appearance, hence the «white matter» of the brain.

Myelin is composed of about 80% lipid and about 20% protein. Some of the proteins that make up myelin are myelin basic protein (MBP), myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG), and proteolipid protein (PLP). Myelin is made up primarily of a glycolipid called galactocerebroside. The intertwining of the hydrocarbon chains of sphingomyelin serve to strengthen the myelin sheath.

Function of myelin layer

File:Myelinated neuron.jpg Transmission electron micrograph of a myelinated axon. Generated at the Electron Microscopy Facility at Trinity College, Hartford, CT.

The main purpose of a myelin layer (or sheath) is to increase in the speed at which impulses propagate along the myelinated fiber. Along unmyelinated fibers, impulses move continuously as waves, but, in myelinated fibers, they hop or «propagate by saltation.» Myelin increases electrical resistance across the cell membrane by a factor of 5,000 and decreases capacitance by a factor of 50.[How to reference and link to summary or text] Thus, myelination helps prevent the electrical current from leaving the axon.

When a peripheral fiber is severed, the myelin sheath provides a track along which regrowth can occur. Unmyelinated fibers and myelinated axons of the mammalian central nervous system do not regenerate.

Demyelination and dysmyelination

- Further information: Demyelinating disease

Demyelination is the loss of the myelin sheath insulating the nerves, and is the hallmark of some neurodegenerative autoimmune diseases, including multiple sclerosis, acute disseminated encephalomyelitis, transverse myelitis, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, Guillain-Barré Syndrome, central pontine myelinosis, inherited demyelinating diseases such as Leukodystrophy, and Charcot Marie Tooth. Sufferers of pernicious anaemia can also suffer nerve damage if the condition is not diagnosed quickly. Sub-acute combined degeneration of the spinal cord secondary to pernicious anaemia can lead to anything from slight peripheral nerve damage to severe damage to the central nervous system affecting speech, balance and cognitive awareness. When myelin degrades, conduction of signals along the nerve can be impaired or lost and the nerve eventually withers.

The immune system may play a role in demyelination associated with such diseases, including inflammation causing demyelination by overproduction of cytokines via upregulation of tumor necrosis factor (TNF)[3] or interferon.

Research to repair damaged myelin sheaths is ongoing. Techniques include surgically implanting oligodendrocyte precursor cells in the central nervous system and inducing myelin repair with certain antibodies. While there have been some encouraging results in mice (via stem cell transplantation), it is still unknown whether this technique can be effective in replacing myelin loss in humans.[4]

Symptoms of demyelination

Demyelination (i.e., the destruction or loss of the myelin sheath) results in diverse symptoms determined by the functions of the affected neurons. It disrupts signals between the brain and other parts of the body; symptoms differ from patient to patient, and have different presentations upon clinical observation and in laboratory studies.

Typical symptoms include:

- blurriness in the central visual field that affects only one eye; may be accompanied by pain upon eye movement;

- double vision;

- odd sensation in legs, arms, chest, or face, such as tingling or numbness (neuropathy);

- weakness of arms or legs;

- cognitive disruption including speech impairment and memory loss;

- heat sensitivity (symptoms worsen, reappear upon exposure to heat such as a hot shower);

- loss of dexterity;

- difficulty coordinating movement or balance disorder;

- difficulty controlling bowel movements or urination;

- fatigue.

It is associated with the following conditions:

|

v·d·e Multiple sclerosis and other demyelinating diseases of CNS (G35–G37, 340–341) |

||||

|---|---|---|---|---|

| Signs and symptoms |

|

|||

| Diagnosis and evolution following |

|

|||

| Investigation |

|

|||

| Treatment |

|

|||

| Borderline forms |

(Guillain-Barré syndrome and CIDP are PNS) |

|||

| Other |

|

|||

| {| class=»navbox collapsible nowraplinks» style=»margin:auto; » | ||||

|

[. v]·[. d]·[. e]

|

||||

|

|}

Dysmyelination

Dysmyelination is characterized by a defective structure and function of myelin sheaths; unlike demyelination, it does not produce lesions. Such defective sheaths often arise from genetic mutations affecting the biosynthesis and formation of myelin. The shiverer mouse represents one animal model of dysmyelination. Human diseases where dysmyelination has been implicated include leukodystrophies (Pelizaeus–Merzbacher disease, Canavan disease, phenylketonuria) and schizophrenia.[5][6][7]

Remyelination

- Main article: Remyelination

Remyelination is a term for the re-generation of the nerve’s myelin sheath, damaged in many diseases such as multiple sclerosis (MS) and the leukodystrophies.

Myelin repair

Research to repair damaged myelin sheaths is ongoing. Techniques include surgically implanting oligodendrocyte precursor cells in the central nervous system and inducing myelin repair with certain antibodies. While results in mice have been encouraging (via stem cell transplantation), whether this technique can be effective in replacing myelin loss in humans is still unknown.[8] Cholinergic treatments, such as acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs), may have beneficial effects on myelination, myelin repair, and myelin integrity. Increasing cholinergic stimulation also may act through subtle trophic effects on brain developmental processes and particularly on oligodendrocytes and the lifelong myelination process they support. By increasing oligodendrocyte cholinergic stimulation, AChEIs, and other cholinergic treatments, such as nicotine, possibly could promote myelination during development and myelin repair in older age.[9]

Glycogen synthase kinase 3β inhibitors such as Lithium Chloride have been found to promote myelination in mice with damaged facial nerves[10]

See also

- The Myelin Project, project to re-generate myelin

- Myelinogenesis, order of myelination of central nervous system.

- Myelinopathies

- Myelin Repair Foundation, a non-profit medical research foundation accelerating drug discovery in myelin repair for multiple sclerosis.

References

- ↑ Invertebrate Myelin

- ↑ [Virchow R (1854) Über das ausgebreitete Vorkommen einer dem Nervenmark analogen Substanz in den tierischen Geweben. Virchows Arch. Pathol. Anat. 6:562-572.]

- ↑ [1] Ledeen R.W., Chakraborty G., «Cytokines, Signal Transduction, and Inflammatory Demyelination: Review and Hypothesis» Neurochemical Research, Volume 23, Number 3, March 1998, pp. 277-289(13)

- ↑ [2] FuturePundit January 20, 2004

- ↑ Krämer-Albers EM, Gehrig-Burger K, Thiele C, Trotter J, Nave KA (November 2006). Perturbed interactions of mutant proteolipid protein/DM20 with cholesterol and lipid rafts in oligodendroglia: implications for dysmyelination in spastic paraplegia. J. Neurosci. 26 (45): 11743–52.

- ↑ Matalon R, Michals-Matalon K, Surendran S, Tyring SK (2006). Canavan disease: studies on the knockout mouse. Adv. Exp. Med. Biol. 576: 77–93; discussion 361–3.

- ↑ Tkachev D, Mimmack ML, Huffaker SJ, Ryan M, Bahn S (August 2007). Further evidence for altered myelin biosynthesis and glutamatergic dysfunction in schizophrenia. Int. J. Neuropsychopharmacol. 10 (4): 557–63.

- ↑ [3] FuturePundit January 20, 2004

- ↑ Bartzokis, G (2007-08-15). Acetylcholinesterase inhibitors may improve myelin integrity.. Biological Psychiatry 62 (4): 294–301.

- ↑ Makouji J, Belle M, Meffre D, Stassart R, Grenier J, Shackleford G G, Fledrich R, Fonte C, Branchu J, Goulard M, de Waele C, Charbonnier F, Sereda M W, Baulieu E, Schumacher M, Bernard S, Massad C. Lithium enhances remyelination of peripheral nerves. Proceedings of the National Acadmey of Sciences of the United States of America.

- Krämer-Albers EM, Gehrig-Burger K, Thiele C, Trotter J, Nave KA. (2006 Nov 8). «Perturbed interactions of mutant proteolipid protein/DM20 with cholesterol and lipid rafts in oligodendroglia: implications for dysmyelination in spastic paraplegia». J Neurosci. 26(45):11743-52.PMID: 17093095

- Matalon R, Michals-Matalon K, Surendran S, Tyring SK. (2006). «Canavan disease: studies on the knockout mouse». Adv Exp Med Biol.; 576:77-93.PMID: 16802706

- Tkachev D, Mimmack ML, Huffaker SJ, Ryan M, Bahn S. (2007 Aug). «Further evidence for altered myelin biosynthesis and glutamatergic dysfunction in schizophrenia». Int J Neuropsychopharmacol. 10(4):557-63.PMID: 17291371

Also see

Relating to diabetes

- Vlassara H, Brownlee M, Cerami A. (1985 Jun); «Recognition and uptake of human diabetic peripheral nerve myelin by macrophages.» Diabetes. 34(6):553-7. PMID: 4007282

- Thornalley PJ. (2002); «Glycation in diabetic neuropathy: characteristics, consequences, causes, and therapeutic options.» Int Rev Neurobiol. 50:37-57. PMID: 12198817

Relating to myelin’s geometry, and its fibre-optic potentiality

- Donaldson, H.H. & Hoke, G.W. (1905). «The areas of the axis cylinder and medullary sheath as seen in cross sections of the spinal nerves of vertebrates». Journal of Comparative Neurology. 15, 1- — [Early evidence of approximately-constant ratio of myelin-thickness to axon diameter].

- Duncan, D. (1934). «A relation between axone diameter and myelination determined by measurement of myelinated spinal root fibres». Journal of Comparative Neurology. 60, 437-471. — [another historic paper on the myelin/axon ratio].

- Rushton, W.A.H. (1951). «A theory of the effects of fibre size in medullated nerve». J.Physiology, 115, 101-122. [Calculation of best geometry for saltatory conduction.]

- Traill, R.R. (1977/1980/2006) Toward a theoretical explanation of electro-chemical interaction in memory-use. Monograph #24, Cybernetics Department, Brunel University.[4], or as Part B of Thesis.[5] — [showing that other extra signal-modes are possible for such «coaxials», which could make myelin even more important].

- Traill, R.R. (1988). «The case that mammalian intelligence is based on sub-molecular memory-coding and fibre-optic capabilities of myelinated nerve axons». Speculations in Science and Technology. 11(3), 173-181.

- optic nerve, physiology subsection; — [applies some of this theory].

External links

- The Myelin Project

- Athabasca University Biological Psychology Website

- The MS Information Sourcebook, Myelin

- The Myelin Repair Foundation

- H & E Histology

- Luxol Fast Blue: Modified Kluver’s Method to stain for Myelin Sheath

- Radiology and Pathology of Myelin the MedPix Medical Image Database

|

v·d·e Histology: nervous tissue |

|

|---|---|

| Neurons (gray matter) |

soma, axon (axon hillock, axoplasm, axolemma, neurofibril/neurofilament), dendrite (Nissl body, dendritic spine, apical dendrite, basal dendrite) |

| Afferent nerve/Sensory nerve/Sensory neuron |

GSA, GVA, SSA, SVA, fibers (Ia, Ib or Golgi, II or Aβ, III or Aδ or fast pain, IV or C or slow pain) |

| Efferent nerve/Motor nerve/Motor neuron |

GSE, GVE, SVE, Upper motor neuron, Lower motor neuron (α motorneuron, γ motorneuron) |

| Synapses |