-

Микроструктура

нервной ткани -

Нейрон как основная

морфо-функциональная единица -

нервной системы

-

Классификации

нейронов -

Морфо-функциональная

характеристика синапса -

Общая характеристика

нервных волокон -

Структурно-функциональная

характеристика глиальных клеток

-

Микроструктура нервной ткани

Клетка.

Согласно клеточной теории клетка

является элементарной единицей строения,

функционирования и развития живого

организма.

Ткань

– исторически сложившаяся совокупность

клеток и межклеточного вещества,

обладающих общностью происхождения,

строения и функций. В организме человека

выделяют 4 основных вида тканей:

эпителиальная, мышечная, соединительная

и нервная. Эпителиальная ткань покрывает

тело снаружи и выстилает полости

внутренних органов. Мышечная ткань

образует скелетные мышцы тела, мышцу

сердца и мышцы внутренних органов и

сосудов. Соединительная ткань образует

кости, хрящи, плотные оболочки вокруг

внутренних органов, кровь и т.д. Нервная

ткань образует нервную систему.

В организме

животного и человека существует 4

основные разновидности тканей: мышечная,

соединительная (кровь, кости, связки,

хрящи, подкожная жировая клетчатка и

т.д.), эпителиальная (кожа и слизистые

полостей органов) и нервная.

Нервная ткань

образована клетками двух типов: нейронами,

осуществляющими специфические функции

нервной системы, и глиальными клетками,

которые являются вспомогательными и

выполняют функции опоры, изоляции,

питания (трофики) нейронов. Нейроны

в нервной ткани за счет своих отростков

соединяются в очень сложные системы,

взаимодействие между нейронами

осуществляется за счет специфических

контактов, называемых синапсами.

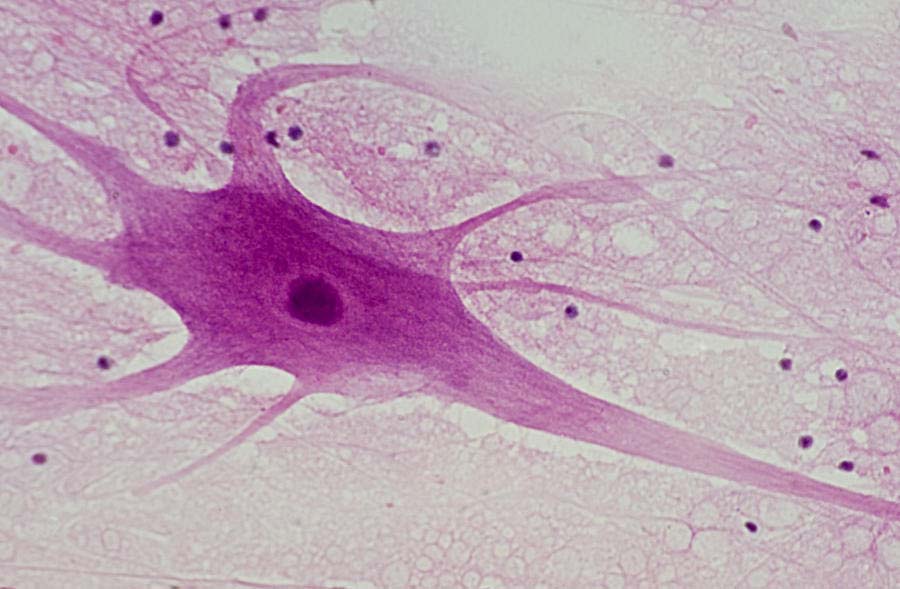

2. Нейрон как основная морфо-функциональная единица нервной системы

Согласно

«нейронной доктрине», сформулированной

крупнейшим испанским нейроанатомом

Сантьяго Рамон-и-Кахалом (1852-1934),

нейрон является основной структурной,

функциональной и генетической

единицей нервной системы.

В нервной системе насчитывается до 1011

нейронов, различающихся по форме и

функциям.

Нейрон

относится к высокоспециализированным

клеткам, способным воспринимать

раздражение, преобразовывать его в

нервный импульс (свойство возбудимости)

и проводить его вдоль поверхности клетки

(свойство проводимости) для передачи в

синапсе другим нервным клеткам или

клеткам эффекторных (рабочих) органов

(мышечным или железистым).

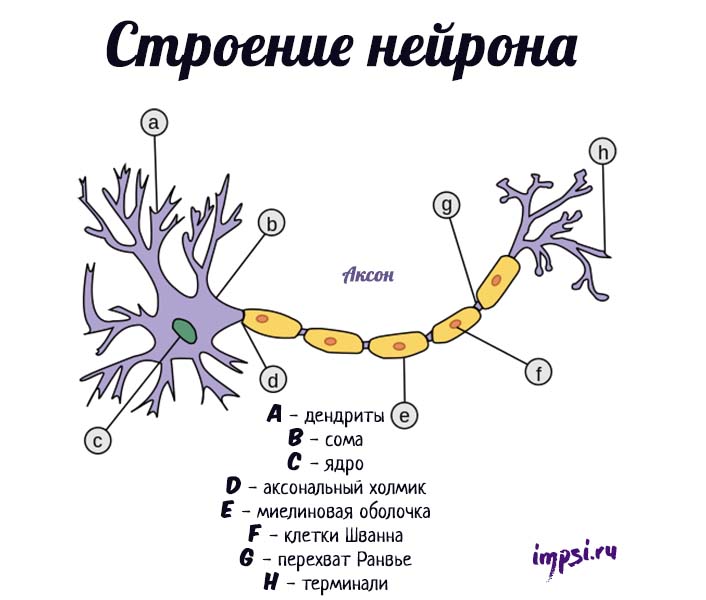

Нейрон состоит из

сомы (тела или перикариона) и отростков.

Размеры тела нейрона колеблются от 5 до

150 мкм. Короткие отростки ветвятся

наподобие дерева и поэтому называются

дендритами (от

греч. dendron

– дерево).

Их количество в разных нейронах колеблется

от одного до тысяч. На дендритах образуются

мелкие мембранные выросты микрошипики

длиной

до 2—3 мкм. Шипики являются местами

синаптических контактов. Они не

встречаются в месте отхода дендритов

от сомы. Нервное возбуждение всегда

проходит в направлении от дендрита к

соме.

Сома и

дендриты нейрона покрыты только клеточной

мембраной и внешне выглядят как серое

вещество

нервной системы.

От сомы отходит

один длинный отросток – аксон. Он

является основой нервного волокна.

Длина

такого отростка у человека может

достигать I20

см. Аксон служит для проведения нервных

импульсов от тела клетки к другим

нейронам (или эффекторным органам).

Начальную часть аксона, вытянутую

в виде воронки от тела клетки,

называют

аксонным

холмиком.

Аксонный

холмик наиболее возбудим и является

наиболее частым местом генерации нервных

импульсов. Сам

аксон, или осевой цилиндр, имеет серый

цвет. Но основная его часть покрыта как

чехлом белой жироподобной миелиновой

оболочкой.

Поэтому

внешне скопления аксонов выглядят как

белое вещество

нервной системы.

Миелиновая

оболочка периодически истончается,

образуя перехваты Ранвье. За счет

миелиновой оболочки нервный импульс

распространяется по аксону в десятки

раз быстрее, чем по дендритам или соме.

На

относительно большом удалении от сомы

аксон может ветвиться. Такие боковые

отростки называют коллатералями. Каждая

из коллатералей на самом окончании

также, как правило, ветвится, эти

ветвления называют терминалями

(от лат. terminalis

– заключительный, конечный). Терминали

уже не покрыты миелином. На конце каждой

терминали есть вздутие, которое является

составной частью синапса (пресинапс).

Нейрон, как и

типичная животная клетка, имеет в своем

внутреннем строении плазматическую

мембрану, ядро, цитоплазму и органеллы.

Особенностью

строения нейрона является большое

количество рибосом на эндоплазматической

сети в соме, которое при специальных

способах окраски выглядит как тигроидное

вещество (вещество Ниссля). В цитоплазме

нейрона содержатся органеллы

специального назначения микротрубочки

и микрофиламенты,

которые различаются размером и

строением. Микрофиламенты представляют

внутренний скелет цитоплазмы и расположены

в соме. Микротрубочки тянутся вдоль

аксона по внутренним полостям от

сомы до окончания аксона. По ним

распространяются биологически активные

вещества.

После созревания

нейроны не способны к делению в силу

своей высокой специализации. Именно

эта особенность нейронов обеспечивает

сохранение всей информации, которую

организм усваивает в течение жизни.

Соответственно погибшие нейроны не

возмещаются, однако, при отрезании

аксона в периферической нервной системе

может происходить его повторное

прорастание в иннервируемый орган.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В курсе лекций «Анатомия ЦНС для психологов» я уже писала об анатомической терминологии и нервной системе. В этой статье я решила рассказать о нервной ткани, ее особенностях, видах нервной ткани, классификациях нейронов, нервных волокон, типах глиальных клеток и многом другом.

Хочу напомнить, что все статьи в разделе «Анатомия ЦНС», я пишу именно для психологов, учитывая их программу подготовки. Я по своему опыту помню, как сложно и непривычно было изучать подобные темы во время своей учебы. Поэтому я стараюсь изложить весь материал наиболее понятно.

Содержание

- Нейроны

- Виды нейронов

- Нервные волокна и нервы

- Список черепно-мозговых нервов с обозначением доминирующих волокон

- Глия

Для начала, я советую посмотреть небольшое видео, в котором рассказывается о различных тканях человека. Но нас будет интересовать именно нервная ткань. В более красочном и наглядном виде вам будет легче усвоить основы, а потом вы сможете расширить свои знания.

Основной тканью, из которой образована нервная система является нервная ткань, которая состоит из клеток и межклеточного вещества.

Ткань — это совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных по строению и выполняемым функциям.

Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение. Нервная ткань отличается от других видов ткани тем, что в ней отсутствует межклеточное вещество. Межклеточное вещество является производной глиальной клетки, состоит из волокон и аморфного вещества.

Функцией нервной ткани является обеспечение получения, переработки и хранения информации из внешней и внутренней среды, а также регуляция и координация деятельности всех частей организма.

Нервная ткань состоит из двух видов клеток: нейронов и глиальных клеток. Нейроны играют главную роль, обеспечивая все функции ЦНС. Глиальные клетки имеют вспомогательное значение, выполняя опорную, защитную, трофическую функции и др. В среднем количество глиальных клеток превышает количество нейронов в соотношении 10:1 соответственно.

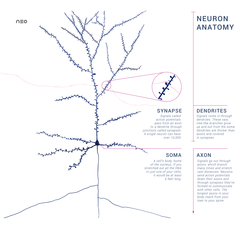

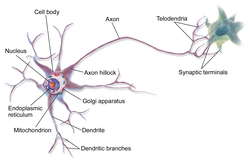

Каждый нейрон имеет расширенную центральную часть: тело — сому и отростки — дендриты и аксоны. По дендритам импульсы поступают к телу нервной клетки, а по аксонам от тела нервной клетки к другим нейронам или органам.

Отростки могут быть длинными и короткими. Длинные отростки нейронов называются нервными волокнами. Большинство дендритов (дендрон — дерево) короткие, сильно ветвящиеся отростки. Аксон (аксис — отросток) чаще длинный, мало ветвящийся отросток.

Нейроны

Нейрон — это сложно устроенная высокоспециализированная клетка с отростками, способная генерировать, воспринимать, трансформировать и передавать электрические сигналы, а также способная образовывать функциональные контакты и обмениваться информацией с другими клетками.

Каждый нейрон имеет только 1 аксон, длина которого может достигать несколько десятков сантиметров. Иногда от аксона отходят боковые отростки — коллатерали. Окончания аксона, как правило, ветвятся, и их называют терминалями. Место, где от сомы клеток отходит аксон, называется аксональным (аксонным) холмиком.

По отношению к отросткам сома нейрона выполняет трофическую функцию, регулируя обмен веществ. Нейрон обладает признаками, общими для всех клеток: имеет оболочку, ядро и цитоплазму, в которой находятся органеллы (эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы и т.д.).

Кроме того, в нейроплазме содержатся органеллы специального назначения: микротрубочки и микрофиламенты, которые различаются размером и строением. Микрофиламенты представляют внутренний скелет нейроплазмы и расположены в соме. Микротрубочки тянутся вдоль аксона по внутренним полостям от сомы до окончания аксона. По ним распространяются биологически активные вещества.

Кроме того, отличительной особенностью нейронов является наличие митохондрий в аксоне как добавочного источника энергии. Взрослые нейроны не способны к делению.

Виды нейронов

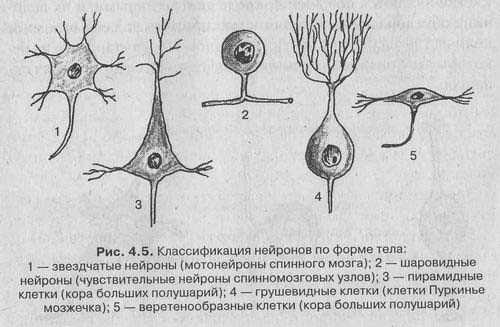

Существует несколько классификаций нейронов, основанных на разных признаках: по форме сомы, количеству отростков, функциям и эффектам, которые нейрон оказывает на другие клетки.

В зависимости от формы сомы различают:

1. Зернистые (ганглиозные) нейроны, у которых сома имеет округлую форму;

2. Пирамидные нейроны разных размеров — большие и малые пирамиды;

3. Звездчатые нейроны;

4. Веретенообразные нейроны.

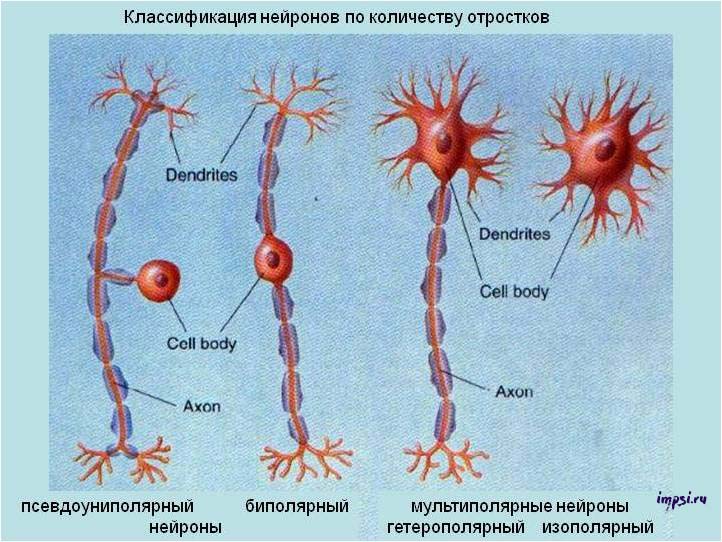

По количеству отростков (по строению)выделяют:

1. Униполярные нейроны (одноотростчатые), имеющие один отросток, отходящий от сомы клеток, в нервной системе человека практически не встречаются;

2. Псевдоуниполярные нейроны (ложноодноотростчатые), такие нейроны имеют Т-образный ветвящийся отросток, это клетки общей чувствительности (боль, изменения температуры и прикосновение);

3. Биполярные нейроны (двухотростчатые), имеющие один дендрит и один аксон (т.е. 2 отростка), это клетки специальной чувствительности (зрение, обоняние, вкус, слух и вестибулярные раздражения);

4. Мультиполярные нейроны (многоотростчатые), которые имеют множество дендритов и один аксон (т.е. много отростков); мелкие мультиполярные нейроны являются ассоциативными; средние и крупные мультиполярные, пирамидные нейроны — двигательными, эффекторными.

Униполярные клетки (без дендритов) не характерны для взрослых людей и наблюдаются только в процессе эмбриогенеза. Вместо них в организме человека имеются псевдоуниполярные клетки, у которых единственный аксон разделяется на 2 ветви сразу же после выхода из тела клетки. Биполярные нейроны имеются в сетчатке глаза и передают возбуждение от фоторецепторов к ганглионарным клеткам, образующим зрительный нерв. Мультиполярные нейроны составляют большинство клеток нервной системы.

По выполняемым функциям нейроны бывают:

1. Афферентные (рецепторные, чувствительные) нейроны — сенсорные (псевдоуниполярные), их сомы расположены вне ЦНС в ганглиях (спинномозговых или черепно-мозговых). По чувствительным нейронам нервные импульсы движутся от периферии к центру.

Форма сомы — зернистая. Афферентные нейроны имеют один дендрит, который подходит к рецепторам (кожи, мышц, сухожилий и т.д.). По дендритам информация о свойствах раздражителей передается на сому нейрона и по аксону в ЦНС.

Пример чувствительных нейронов: нейрон, реагирующий на стимуляцию кожи.

2. Эфферентные (эффекторные, секреторные, двигательные) нейроны регулируют работу эффекторов (мышц, желез и т.д.). Т.е. они могут посылать приказы к мышцам и железам. Это мультиполярные нейроны, их сомы имеют звездчатую или пирамидную форму. Они лежат в спинном или головном мозге или в ганглиях автономной нервной системы.

Короткие, обильно ветвящиеся дендриты воспринимают импульсы от других нейронов, а длинные аксоны выходят за пределы ЦНС и в составе нерва идут к эффекторам (рабочим органам), например, к скелетной мышце.

Пример двигательных нейронов: мотонейрон спинного мозга.

Тела чувствительных нейронов лежат вне спинного мозга, а двигательные нейроны лежат в передних рогах спинного мозга.

3. Вставочные (контактные, интернейроны, ассоциативные, замыкающие) составляют основную массу мозга. Они осуществляют связь между афферентными и эфферентными нейронами, перерабатывают информацию, поступающую от рецепторов в центральную нервную систему.

В основном это мультиполярные нейроны звездчатой формы. Среди вставочных нейронов различают нейроны с длинными и короткими аксонами.

Пример вставочных нейронов: нейрон обонятельной луковицы, пирамидная клетка коры головного мозга.

Цепь нейронов из чувствительного, вставочного и эфферентного получила название рефлекторной дуги. Вся деятельность нервной системы, по определению И.М. Сеченова, носит рефлекторный характер («рефлекс» – обозначает отражение).

По эффекту, который нейроны оказывают на другие клетки:

1. Возбуждающие нейроны оказывают активизирующий эффект, повышая возбудимость клеток, с которыми они связаны.

2. Тормозные нейроны снижают возбудимость клеток, вызывая угнетающий эффект.

Нервные волокна и нервы

Нервные волокна — это покрытые глиальной оболочкой отростки нервных клеток, осуществляющие проведение нервных импульсов. По ним нервные импульсы могут передаваться на большие расстояния (до метра).

Классификация нервных волокон основана на морфологических и функциональных признаках.

По морфологическим признакам различают:

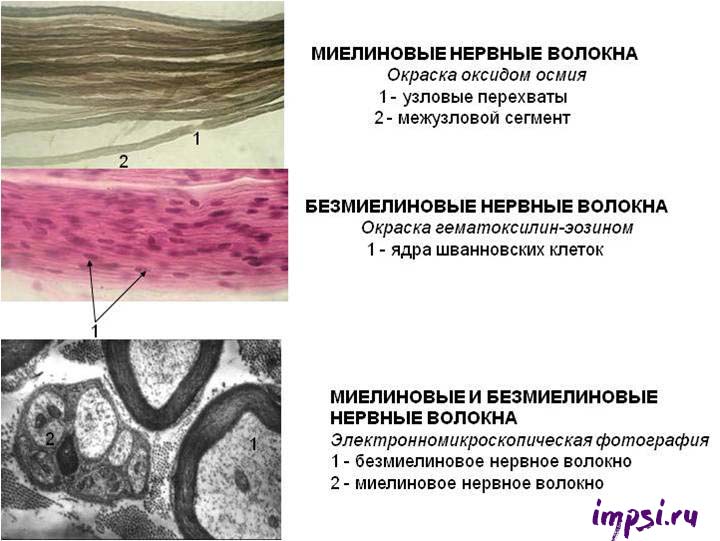

1. Миелинизированные (мякотные) нервные волокна — это нервные волокна, имеющие миелиновую оболочку;

2. Немиелинизированные (безмякотные) нервные волокна — это волокна, не имеющие миелиновой оболочки.

По функциональным признакам различают:

1. Афферентные (чувствительные) нервные волокна;

2. Эфферентные (двигательные) нервные волокна.

Нервные волокна, выходящие за пределы нервной системы, образуют нервы. Нерв — это совокупность нервных волокон. Каждый нерв имеет оболочку и кровоснабжение.

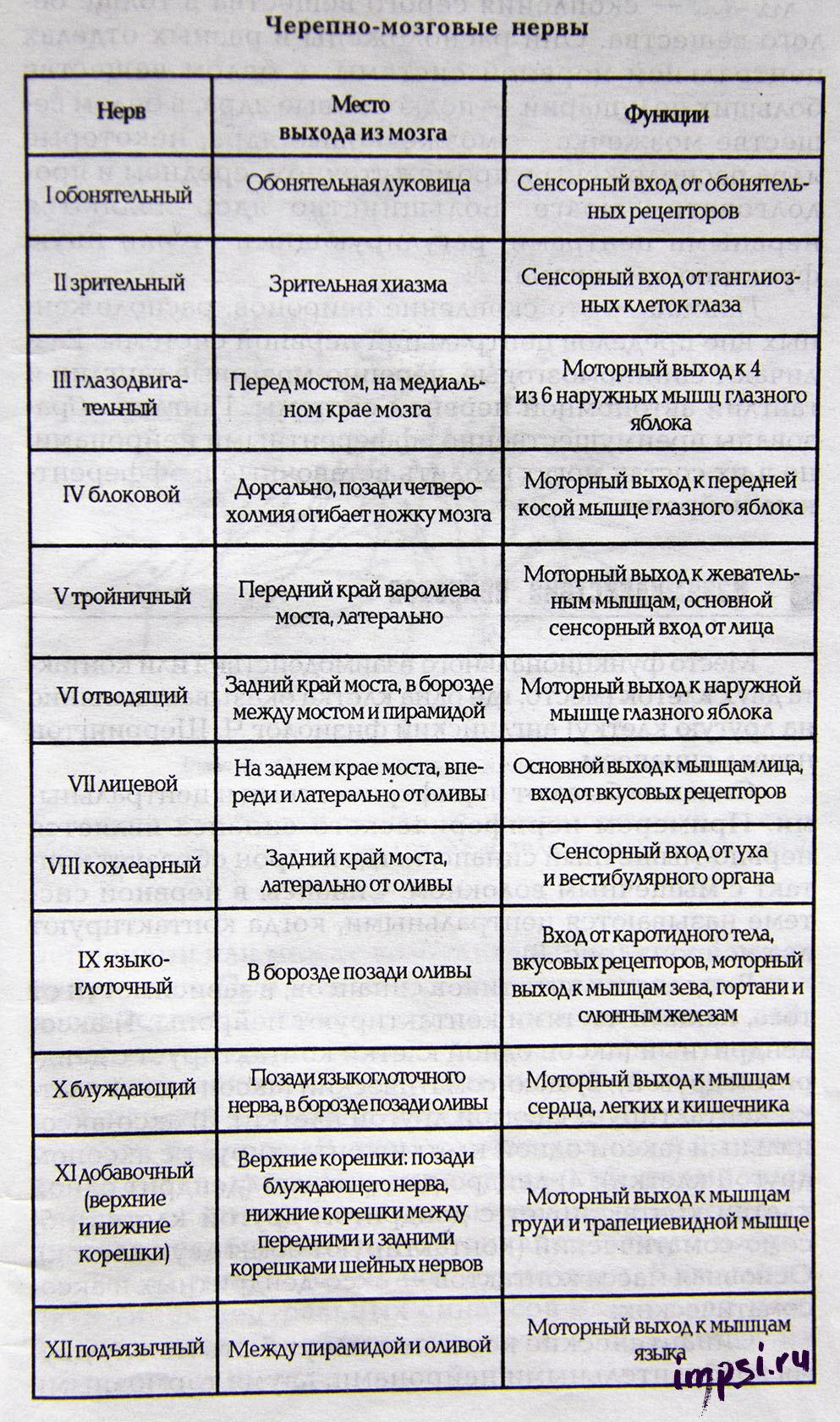

Различают спинномозговые нервы, связанные со спинным мозгом (31 пара), и черепно-мозговые нервы (12 пар), связанные с головным мозгом. В зависимости от количественного соотношения афферентных и эфферентных волокон в составе одного нерва различают чувствительные, двигательные и смешанные нервы (см. таблицу ниже).

В чувствительных нервах преобладают афферентные волокна, в двигательных — эфферентные, в смешанных — количественное соотношение афферентных и эфферентных волокон приблизительно равно. Все спинномозговые нервы являются смешанными нервами. Среди черепно-мозговых нервов выделяют три вышеперечисленных типа нервов.

Список черепно-мозговых нервов с обозначением доминирующих волокон

I пара — обонятельные нервы (чувствительные);

II пара — зрительные нервы (чувствительные);

III пара — глазодвигательные (двигательные);

IV пара — блоковые нервы (двигательные);

V пара — тройничные нервы (смешанные);

VI пара — отводящие нервы (двигательные);

VII пара — лицевые нервы (смешанные);

VIII пара — вестибуло-кохлеарные нервы (чувствительные);

IX пара — языкоглоточные нервы (смешанные);

X пара — блуждающие нервы (чувствительные);

XI пара — добавочные нервы (двигательные);

XII пара — подъязычные нервы (двигательные).

Глия

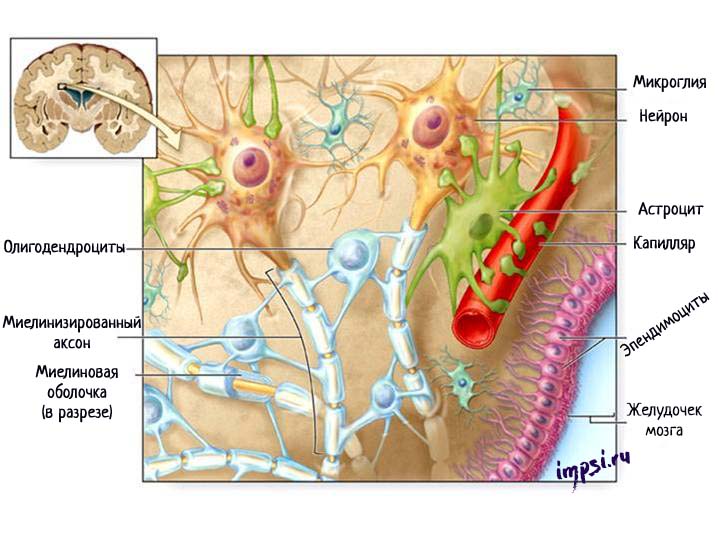

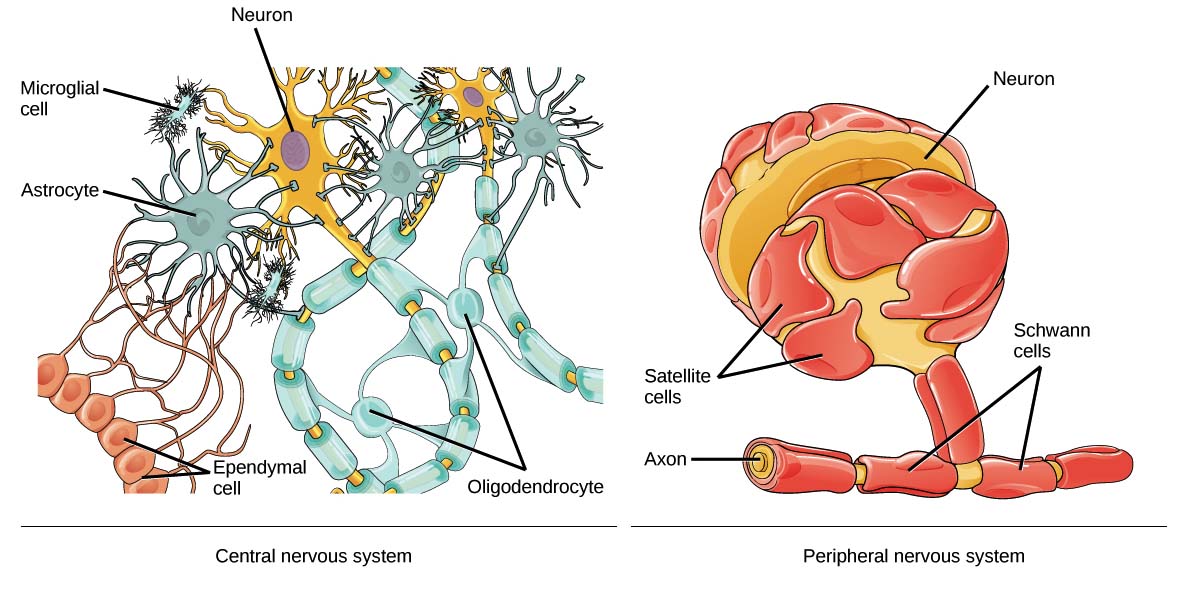

Пространство между нейронами заполнено клетками, которые называются нейроглией (глией). По подсчетам глиальных клеток примерно в 5-10 раз больше, чем нейронов. В отличие от нейронов клетки нейроглии делятся в течение всей жизни человека.

Клетки нейроглии выполняют многообразные функции: опорную, трофическую, защитную, изолирующую, секреторную, участвуют в хранении информации, то есть памяти.

Выделяют два типа глиальных клеток:

1. клетки макроглии или глиоциты (астроциты, олигодендроциты, эпендимоциты);

2. клетки микроглии.

Астроциты имеют звездчатую форму и много отростков, которые отходят от тела клетки в разных направлениях, некоторые из них оканчиваются на кровеносных сосудах. Астроциты служат опорой для нейронов, обеспечивая их репарацию (восстановление) после повреждения, и участвуют в их метаболических процессах (обмене веществ).

Считается, что астроциты очищают внеклеточные пространства от избытка медиаторов и ионов, способствуя устранению химических «помех» для взаимодействий, происходящих на поверхности нейронов. Астроциты играют важную роль в объединении элементов нервной системы.

Таким образом, можно выделить такие функции астроцитов:

1. восстановление нейронов, участие в регенерационных процессах ЦНС;

2. удаление избытка медиаторов и ионов;

3. участие в формировании и поддержании гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), т.е. барьера между кровью и тканью мозга; обеспечивается поступление питательных веществ из крови к нейронам;

4. создание пространственной сети, опоры для нейронов («клеточный скелет»);

5. изоляция нервных волокон и окончаний друг от друга;

6. участие в метаболизме нервной ткани — поддержание активности нейронов и синапсов.

Олигодендроциты — это мелкие овальные клетки с тонкими короткими отростками. Находятся в сером и белом веществе вокруг нейронов, входят в состав оболочек и в состав нервных окончаний. Олигодендроциты образуют миелиновые оболочки вокруг длинных аксонов и длинных дендритов.

Функции олигодендроцитов:

1. трофическая (участие в обмене веществ нейронов с окружающей тканью);

2. изолирующая (образование миелиновой оболочки вокруг нервов, что необходимо для лучшего проведения сигналов).

Миелиновая оболочка выполняет роль изолятора и увеличивает скорость проведения нервных импульсов вдоль мембраны отростков, предотвращает распространение на соседние ткани идущих по волокну нервных импульсов. Она сегментарна, пространство между сегментами называется перехват Ранвье (в честь ученого, который их открыл). Из-за того, что электрические импульсы проходят по миелинизированному волокну скачкообразно от одного перехвата к другому, такие волокна имеют высокую скорость проведения нервных импульсов.

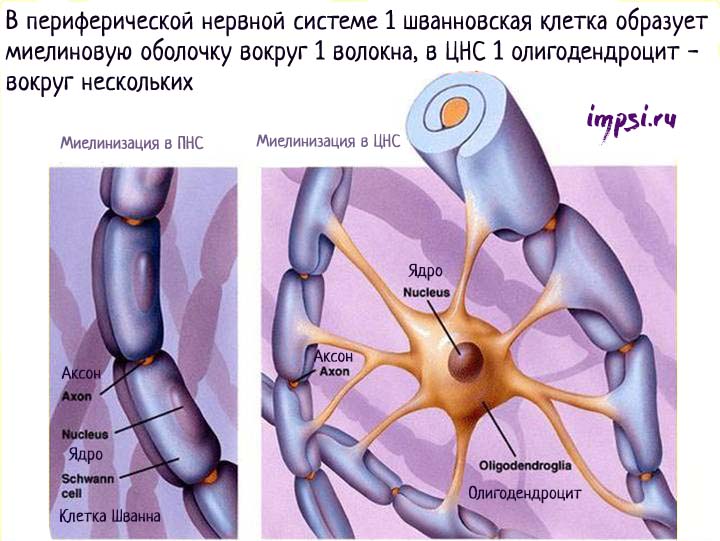

Каждый сегмент миелиновой оболочки, как правило, образован одним олигодендроцитом в центральной нервной системе (Шванновская клетка (или клетки Шванна) в периферической нервной системе), которые, истончаясь, закручиваются вокруг аксона.

Миелиновая оболочка имеет белый цвет (белое вещество), так как в состав мембран олигодендроцитов входит жироподобное вещество — миелин. Иногда одна глиальная клетка, образуя выросты, принимает участие в образовании сегментов нескольких отростков.

Сома нейрона и дендриты покрыты тонкими оболочками, которые не образуют миелин и составляют серое вещество.

Т.е. миелином покрыты аксоны, поэтому они имеют белый цвет, а сома (тело) нейрона и короткие дендриты не имеют миелиновой оболочки, и поэтому они серого цвета. Вот так скопление аксонов, покрытых миелином, образуют белое вещество мозга. А скопление тел нейрона и коротких дендритов — серое.

Эпендимоциты — это такие клетки, которые выстилают желудочки мозга и центральный канал спинного мозга, секретируя спинномозговую жидкость. Они участвуют в обмене ликвора и растворения в нем веществ. На поверхности клеток, обращенных в спинномозговой канал, имеются реснички, которые своим мерцанием способствуют движению цереброспинальной жидкости.

Таким образом, функцией эпендимоцитов является секреция ликвора.

Микроглия — это часть из вспомогательных клеток нервной ткани, которая не является ею, т.к. имеет мезодермальное происхождение. Представлена мелкими клетками, которые находятся в белом и сером веществе мозга. Микроглия способна к амебовидному передвижению и фагоцитозу.

Функция микроглии — это защита нейронов от воспалений и инфекций (по механизму фагоцитоза — захватывание и переваривание генетически чужеродных веществ). Т.е. микроглия является «санитарами» нервной ткани.

Клетки микроглии доставляют нейронам кислород и глюкозу. Кроме того, они входят в состав гематоэнцефалического барьера, который образован ими и эндотелиальными клетками, образующими стенки кровеносных капилляров. Гематоэнцефалический барьер задерживает макромолекулы, ограничивая их доступ к нейронам.

Каждый нейрон имеет расширенную центральную часть: тело — сому и отростки — дендриты и аксоны. По дендритам импульсы поступают к телу нервной клетки, а по аксонам от тела нервной клетки к другим нейронам или органам. Отростки могут быть длинными и короткими. Длинные отростки нейронов называются нервными волокнами. Большинство дендритов (дендрон—дерево) короткие, сильно ветвящиеся отростки. Аксон (аксис—отросток) чаще длинный, мало ветвящийся отросток. Каждый нейрон имеет только од ин аксон, длина которого может достигать несколько десятков сантиметров. Иногда от аксона отходят боковые отростки — коллатерали. Окончания аксона, как правило, ветвятся, и их называют терми- налями. Место, где от сомы клеток отходит аксон, называется аксональным холмиком (рис. 1, А).

- — дендриты;

- — сома;

- — аксон;

- — терминали;

- — миелиновая оболочка.

/’/Ш’МЩЦ

Рис. 1Б.

Внутреннее строение нейрона:

- — аксодендрический синапс;

- — аксосоматический синапс;

- — пресинаптические пузырьки;

- — пресинаптическая мембрана;

- — синаптическая щель;

- — постсинаптическая мембрана;

- — эндоплазматическая сеть;

- — митохондрия;

- — внутриклеточный сетчатый аппарат (Гольджи);

- — нейрофибриллы;

И — ядро;

- — ядрышко.

По отношению к отросткам сома нейрона выполняет трофическую функцию, регулируя обмен веществ.

Нейрон обладает признаками, общими для всех клеток: имеет оболочку, ядро и цитоплазму, в которой находятся органеллы (эндоплазматический ре- тикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы и др.). Кроме того, в нейроплазме содержатся органеллы специального назначения: микротрубочки и микрофиламенты, которые различаются размером и строением. Микрофиламенты представляют внутренний скелет нейроплазмы и расположены в соме. Микротрубочки тянутся вдоль аксона по внутренним полостям от сомы до окончания аксона. По ним распространяются биологически активные вещества (рис. 1 Б).

Кроме того, отличительной особенностью нейронов является наличие митохондрий в аксоне как добавочного источника энергии. Взрослые нейроны не способны к делению.

Существует несколько классификаций нейронов, основанных на разных признаках: по форме сомы, количеству отростков, функциям и эффектам, которые нейрон оказывает на другие клетки.

В зависимости от формы сомы различают зернистые (ганглиозные) нейроны, у которых сома имеет округлую форму; пирамидные нейроны разных размеров — большие и малые пирамиды; звездчатые нейроны; веретенообразные нейроны (рис. 2 А).

По количеству отростков выделяют униполярные нейроны, имеющие один отросток, отходящий от сомы клеток; псевдоуниполярные нейроны (такие нейроны имеют Т-образный ветвящийся отросток); биполярные нейроны, имеющие один дендрит и один аксон, и мультиполярные нейроны, которые имеют множество дендритов и один аксон (рис. 2 Б).

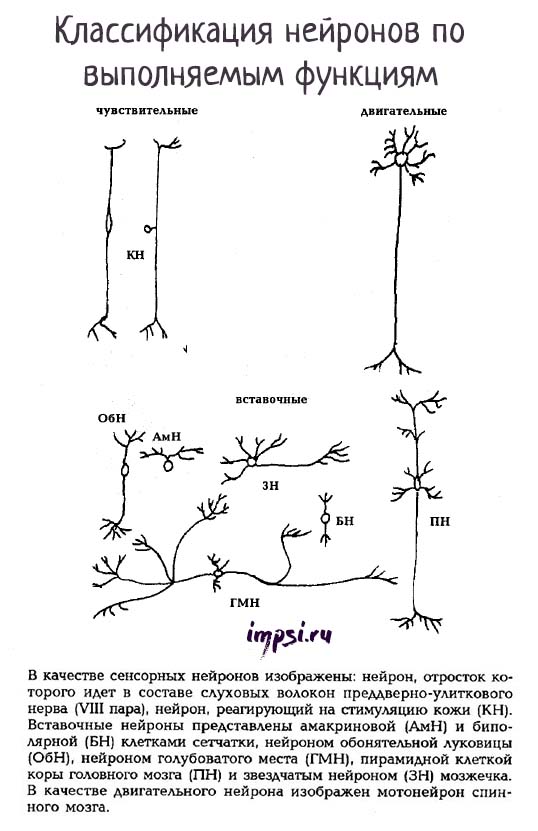

По выполняемым функциям нейроны бывают: афферентные, эфферентные и вставочные (контактные) (рис. ЗА—Б).

Афферентные нейроны — сенсорные (псевдоуниполярные), их сомы расположены вне центральной нервной системы в ганглиях (спинномозговых или черепно-мозговых).

Диатвмкя itpini системы

Рис. 2А.

Классификация нейронов по форме сомы:

- — пирамидная;

- — двойная пирамидная клетка гиппокампа;

- — клетка-зерно;

- — веретенообразная;

- — корзинчатая;

- — клетка Пуркинье.

Рис.2Б.

Классификация нейронов по количеству отростков:

-

— униполярный нейрон в среднемозговом ядре тройничного нерва;

- — псевдоуниполярный нейрон спинального ганглия;

- — грушевидная клетка коры мозжечка;

- — биполярный нейрон вестибулярного ганглия;

- — мультиполярный вегетативный нейрон с перпендикулярным расположением аксона и дендритов;

- — звездчатая клетка;

- — пирамидная клетка.

чувствительные двигательные

Рис. ЗА.

Классификация нейронов по выполняемым функциям.

В качестве сенсорных нейронов изображены: нейрон, отросток которого идет в составе слуховых волокон преддверно-улиткового нерва (VIII пара), нейрон, реагирующий на стимуляцию кожи (КН). Вставочные нейроны представлены амакриновой (АмН) и биполярной (БН) клетками сетчатки, нейроном обонятельной луковицы (ОбН), нейроном голубоватого места (ГМН), пирамидной клеткой коры головного мозга (ПН) и звездчатым нейроном (ЗН) мозжечка. В качестве двигательного нейрона изображен мотонейрон спинного мозга.

Сенсорные нейроны: 1 — биполярный; 2 — псевдобиполярный;

- — псевдоуниполярный; 4 — пирамидная клетка; 5 — нейрон спинного мозга; 6 — нейрон n. ambiguus; 7 — нейрон ядра подъязычного нерва.

Симпатические нейроны: 8 — из звездчатого ганглия; 9 — из верхнего шейного ганглия; 10 — из интермедиолатерального столба бокового рога спинного мозга.

Парасимпатические нейроны: 11 — из узла мышечного сплетения кишечной стенки; 12 — из дорсального ядра блуждающего нерва; 13 —gt; из ресничного узла.

AianMii iipmf сними

Форма сомы — зернистая. Афферентные нейроны имеют один дендрит, который подходит к рецепторам (кожи, мышц, сухожилий и т.д.). По дендритам информация о свойствах раздражителей передается на сому нейрона и по аксону в центральную нервную систему.

Эфферентные нейроны регулируют работу эффекторов (мышц, желез и т.д.). Это мультиполярные нейроны, их сомы имеют звездчатую или пирамидную форму, лежащие в спинном или головном мозге или в ганглиях автономной нервной системы. Короткие, обильно ветвящиеся дендриты воспринимают импульсы от других нейронов, а длинные аксоны выходят за пределы центральной нервной системы и в составе нерва идут к эффекторам (рабочим органам), например, к скелетной мышце. Вставочные нейроны (интернейроны, контактные) составляют основную массу мозга. Они осуществляют связь между афферентными и эфферентными нейронами, перерабатывают информацию, поступающую от рецепторов в центральную нервную систему. В основном это мультиполярные нейроны звездчатой формы. Среди вставочных нейронов различают нейроны с длинными и короткими аксонами.

По эффекту, который нейроны оказывают на другие клетки, различают возбуждающие нейроны и тормозные нейроны. Возбуждающие нейроны оказывают активизирующий эффект, повышая возбудимость клеток, с которыми они связаны. Тормозные нейроны, напротив, снижают возбудимость клеток, вызывая угнетающий эффект.

Гдня

Пространство между нейронами заполнено клетками, которые называются нейроглией. В отличие от нейронов клетки нейроглии делятся в течение всей жизни человека. Выделяют два типа глиальных клеток: клетки макроглии и клетки микроглии (рис. 4).

К макроглие относят астроциты и олигодендроци- ты. Астроциты имеют звездчатую форму и много отростков, которые отходят от тела клетки в разных направлениях, некоторые из них оканчиваются на кровенос-

Гша 1. Цитшгшест и [щщпнкм харашристш аервааЯ системы

капилляр

Рис. 4. Клетки макроглии и микроглии:

- — астроцит;

- — олигодендроцит;

- — микроглиальная клетка;

- — Шванновская клетка.

Анатомия перни! системы

ных сосудах. Астроциты служат опорой для нейронов, обеспечивая их репарацию (восстановление) после повреждения, и участвуют в их метаболических процессах (обмене веществ).

Олигодендроциты образуют миелиновые оболочки вокруг длинных аксонов и длинных дендритов. Миелиновая оболочка выполняет роль изолятора и увеличивает скорость проведения нервных импульсов вдоль мембраны отростков. Миелиновая оболочка сегментарна, пространство между сегментами называется перехват Ранвье. Каждый сегмент мие- линовой оболочки, как правило, образован одним олигодендроцйтом (Шванновская клетка), которые, истончаясь, закручиваются вокруг аксона. Миелиновая оболочка имеет белый цвет (белое вещество), так как в состав мембран олигодендроцитов входит жироподобное вещество — миелин. Иногда одна глиальная клетка, образуя выросты, принимает участие в образовании сегментов нескольких отростков (рис. 5 А—Б).

Сома нейрона и дендриты покрыты тонкими оболочками, которые не образуют миелин и составляют серое вещество.

Микроглия представлена мелкими клетками, способными к амебовидному передвижению. Функция микроглии — защита нейронов от воспалений и инфекций (по механизму фагоцитоза — захватывание и переваривание генетически чужеродных веществ). Клетки микроглии доставляют нейронам кислород и глюкозу. Кроме того, они входят в состав гематоэнцефалического барьера, который образован ими и эндотелиальными клетками, образующими стенки кровеносных капилляров. Гематоэнцефёлический барьер задерживает макромолекулы, ограничивая их доступ к нейронам.

Никита Гудимчук, Павел Захаров, Евгений Ульянов, Фазоил Атауллаханов

«Природа» №10, 2015

Об авторах

|

Никита Борисович Гудимчук — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН и Детского центра гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Область научных интересов — теоретическое и экспериментальное исследование механизмов деления клетки и динамики микротрубочек. |

|

Павел Николаевич Захаров — младший научный сотрудник лаборатории биофизики Детского центра гематологии, онкологии и иммунологии. Занимается математическим моделированием митотического деления клетки. |

|

Евгений Владимирович Ульянов — аспирант физического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Область научных исследований — компьютерное моделирование динамики микротрубочек. |

|

Фазоил Иноятович Атауллаханов — доктор биологических наук, профессор МГУ, директор Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии, заведующий лабораторией биофизики Детского центра гематологии, онкологии и иммунологии. Научные интересы — клеточная биология, нелинейная динамика и самоорганизация в биологических системах. |

Микротрубочки — один из трех основных типов белковых нитей клетки. Вместе с актиновыми и промежуточными филаментами они образуют клеточный каркас — цитоскелет. Благодаря своим уникальным механическим свойствам микротрубочки выполняют целый ряд ключевых функций на всех этапах жизни клетки, в том числе помогают организовать ее содержимое и служат «рельсами» для направленного транспорта внутриклеточных «грузов» — везикул и органелл. Микротрубочки — динамические структуры, они постоянно меняют свою длину за счет роста или укорачивания. Такое поведение, называемое динамической нестабильностью, существенно влияет на различные внутриклеточные процессы. Например, если клетка выпячивает часть цитоплазмы во время амебоидного движения, микротрубочки быстро заполняют новый объем, повышая в нем интенсивность внутриклеточного транспорта. Часть этих филаментов избирательно стабилизируется, тем самым задавая направление, вдоль которого перемещение «грузов» происходит более регулярно. Вдоль выделенной линии активизируются внутриклеточные процессы, а значит, создаются условия для возникновения у клетки полярности. Главенствующую роль динамика микротрубочек играет во время клеточного деления. Их способность менять длину интенсивно исследуется уже более 30 лет, однако механизмы, лежащие в основе этого феномена, все еще плохо изучены.

Строение и свойства микротрубочек

Микротрубочки — это линейные полимеры. Они построены из димеров белка тубулина, которые образуют 13 цепей — протофиламентов (рис. 1). Каждый из них по бокам связан с двумя другими, и вся конструкция замкнута в цилиндр диаметром 25 нм. Такое строение обеспечивает микротрубочке прочность и большую изгибную жесткость: она может оставаться почти абсолютно прямой в масштабе клетки. Чтобы представить, насколько микротрубочка сложно сгибаема, мысленно увеличим ее до размеров стержня диаметром спагетти (около 2 мм). Такая «спица» не прогибалась бы, будь она длиной даже в сотни метров (высота современных небоскребов)! Жесткость позволяет микротрубочкам выполнять роль длинных прямых направляющих, которые организуют движение органелл внутри клетки. Остальные элементы цитоскелета (актиновые и промежуточные филаменты) существенно более гибкие, поэтому, как правило, используются клеткой в других целях.

Димер тубулина, из которого строится микротрубочка, состоит из мономеров двух типов. Внутри каждого протофиламента α-мономеры одного димера соединяются с β-мономерами соседнего. Поэтому по всей длине микротрубочки, содержащей десятки и сотни тысяч димеров тубулина, все они ориентированы одинаково. Тот конец микротрубочки, к которому обращены α-тубулины, называется минус-концом, а противоположный — плюс-концом. Благодаря такому упорядоченному расположению димеров микротрубочка имеет полярность, что обеспечивает направленность транспорта. Моторные белки, которые участвуют в перемещении «грузов» из одной части клетки в другую, «шагают» по микротрубочке, перетаскивая свою «ношу» за собой, как правило, только в одном направлении. Например, белок динеин двигает органеллы к минус-концу микротрубочки, а кинезин — к плюс-концу. Часто микротрубочки расположены в клетке радиально, а их плюс-концы направлены к ее периферии. Таким образом, кинезины осуществляют транспортировку из центра к внешней мембране, а динеины — от нее внутрь клетки. Поразительно, но в отростках аксонов везикулы и органеллы могут направленно передвигаться по микротрубочкам на расстояния в сотни микрометров и больше.

Динамическая нестабильность: в клетках и в пробирке

От обычных биополимеров микротрубочки отличаются не только механическими свойствами, но и уникальным динамическим поведением (рис. 2). Обычный полимер растет монотонно до тех пор, пока скорость присоединения новых субъединиц из раствора не сравняется со скоростью отделения уже прикрепленных. Полимеризация же микротрубочки носит колебательный характер. Ее длина попеременно то увеличивается, то уменьшается при фиксированной концентрации димеров тубулина в растворе. В одних и тех же условиях сосуществуют растущие и укорачивающиеся микротрубочки. Переходы от стадии роста к укорочению называют катастрофами, а обратные — спасениями. Впервые такое поведение — динамическую нестабильность — обнаружили Т. Митчисон (T. Mitchison) и М. Киршнер (M. Kirschner) около 30 лет назад [1].

Динамическая нестабильность микротрубочек особенно важна во время митоза. Из них строится специальный аппарат для разделения клетки — веретено деления. Оно центрируется благодаря микротрубочкам, которые отталкиваются от клеточной мембраны. Далее, удлиняясь и укорачиваясь, они «обыскивают» пространство клетки в поисках хромосом. Отыскав их и закрепившись за них своими концами, микротрубочки развивают тянущие и толкающие силы, перемещая хромосомы к экватору клетки. Четко выстроив на нем генетический материал и тем самым обеспечив готовность клетки к разделению, микротрубочки растаскивают хромосомы к клеточным полюсам. Все это происходит благодаря динамической нестабильности микротрубочек. Незаменимая роль динамики микротрубочек в митозе привела к разработке лекарств от онкологических заболеваний. Так, например, низкомолекулярное вещество таксол — известный противоопухолевый препарат, стабилизирующий микротрубочки, а значит, останавливающий деление раковых клеток.

Нестабильность микротрубочек проявляется не только в клетках, но и в пробирке — в растворе образующего их белка. Следовательно, для проявления ими этого свойства не требуется ничего, кроме тубулина. Он присоединяется из раствора к концу микротрубочки во время фазы ее роста или, наоборот, отделяется и уходит обратно в раствор во время стадии укорачивания. Тем не менее, другие клеточные белки могут влиять на параметры динамической нестабильности, например, ускорять рост микротрубочек в клетках, менять (увеличивать или уменьшать) частоты катастроф и спасений. Известно, что в пробирке скорость роста микротрубочек и эти частоты многократно ниже, чем в клетках при той же концентрации тубулина.

Модель ГТФ-«шапочки»

Почему микротрубочки, в отличие от других биополимеров, динамически нестабильны? Рост микротрубочки, как сказано, происходит благодаря присоединению к ее концу димеров тубулина. Каждый мономер этого белка связан с молекулой гуанозинтрифосфата (ГТФ). Однако вскоре после присоединения тубулина к микротрубочке молекула ГТФ, связанная с β-субъединицей, гидролизуется до гуанозиндифосфата (ГДФ). ГТФ-димеры тубулина в составе протофиламента стремятся вытянуться, образовать линейную структуру, а ГДФ-димеры — изогнуться в рожок с радиусом кривизны около 20 нм. За счет постоянного присоединения ГТФ-димеров микротрубочка удлиняется, а на ее конце формируется «пояс» из молекул, еще не успевших гидролизовать ГТФ. Пытаясь выпрямиться, этот слой — ГТФ-«колпачок» (или «шапочка») — не дает выгнуться наружу нижележащим ГДФ-димерам и таким образом предохраняет растущий конец микротрубочки от разборки. Считается, что микротрубочка устойчиво растет и защищена от катастрофы, пока на ее конце есть ГТФ-«шапочка». Исчезновение последней в результате гидролиза или случайного отделения ГТФ-димеров тубулина переводит микротрубочку в фазу укорочения.

Модель ГТФ-«шапочки» появилась практически сразу после открытия динамической нестабильности и покорила исследователей своей простотой и элегантностью. Получено уже довольно много экспериментальных фактов, подтверждающих эту модель. Один из классических опытов, показывающих, что на конце микротрубочки есть некая стабилизирующая структура, заключается в следующем. Растущую микротрубочку перерезают микроиглой или сфокусированным пучком ультрафиолетового света [2, 3]. Плюс-конец с отрезанной стороны немедленно начинает разбираться. Интересно, что минус-конец со стороны разреза обычно не разбирается, а продолжает расти. Р. Никлас (R. Nicklas) делал похожий опыт, но разрезал с помощью микроиглы микротрубочку в митотическом веретене внутри клетки [4]. Как и в предыдущем случае, микротрубочка тут же разбиралась со стороны разреза на плюс-конце и оставалась стабильной на минус-конце. Поведение последнего до сих пор остается загадкой, но результаты этих экспериментов сочли сильным доводом, подтверждающим наличие на растущем плюс-конце микротрубочки стабилизирующей ГТФ-«шапочки».

Другой важный аргумент в пользу этой модели появился, когда создали химически модифицированный ГТФ — очень похожий на свой прообраз, но практически неспособный к гидролизу. Когда в растворе плавают только такие молекулы, микротрубочки хорошо растут, но никогда не испытывают катастрофы [5]. Такое поведение подтверждает гипотезу о ГТФ-«шапочке»: ее слабогидролизуемый аналог никак не меняется со временем, а значит, не позволяет микротрубочке разбираться.

Косвенных доказательств существования ГТФ-«шапочки» много, однако ее до сих пор не удалось напрямую увидеть (хотя такие попытки предпринимались). По крайней мере, оценили размер минимальной структуры из слабогидролизуемого аналога ГТФ, которой достаточно, чтобы стабилизировать рост микротрубочки. Защитить ее от разборки, как оказалось, может «шапочка» всего в один слой димеров (при этом реально она может быть и толще). Наглядный способ оценить количество ГТФ-димеров на конце растущей микротрубочки — добавить белок с флуоресцентной меткой, который их распознает. Так называемый плюс-концевой белок EB1 in vitro светится на расстоянии порядка сотни слоев тубулина, причем интенсивность флуоресценции падает от конца к телу микротрубочки. Если этот белок действительно предпочитает связываться именно с ГТФ-димерами, то подобное распределение свечения указывает на то, что ГТФ-«шапочка» может быть значительно больше одного слоя. Примечательно, что белок ЕВ1 ярко окрашивает концы растущих микротрубочек, но начинает гаснуть за несколько секунд перед переходом филамента к катастрофе, как будто отражая постепенное исчезновение стабилизирующей ГТФ-«шапочки» [6]. Измеренная интенсивность флуоресценции белка EB1 на концах микротрубочек в живых клетках также свидетельствует в пользу большой (существенно толще одного слоя тубулинов) ГТФ-«шапочки» [7]. Кроме мечения микротрубочек белком EB1, «шапочку» также визуализировали в клетках с помощью специальных антител, узнающих ГТФ-тубулин [8]. Интересно, что они связывались не только с концами микротрубочек, но и образовывали «островки» на остальной поверхности.

Микротрубочки стареют?

Модель ГТФ-«шапочки» привлекла внимание исследователей прежде всего потому, что позволила объяснить, почему микротрубочка может устойчиво расти и укорачиваться и почему между этими фазами возможны переходы — катастрофы и спасения.

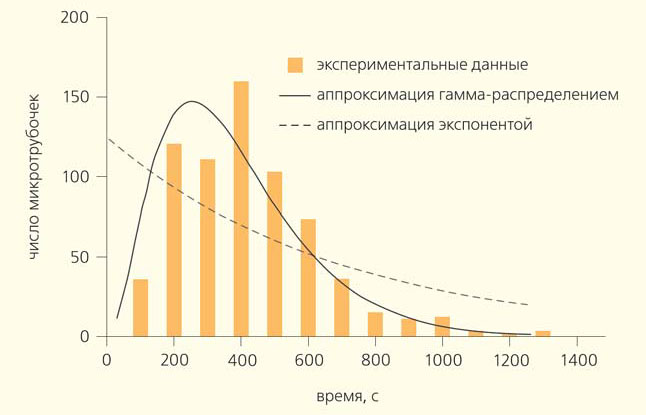

В 1995 г. Д. Одде (D. Odde) с соавторами провел простой, но важный эксперимент [9]. Они наблюдали за ростом микротрубочек в пробирке и решили построить распределение их длин. Оно предполагалось экспоненциальным, но оказалось, что у него есть пик (рис. 3). Значит, в начале роста микротрубочки имеют очень маленькую вероятность испытать катастрофу, а дальше, по мере их роста, эта вероятность повышается. Если пересчитать распределение длин микротрубочек в частоты катастроф, то получится возрастающая зависимость частоты катастроф от времени. Этот эффект назвали «старением» микротрубочек — они как будто «портятся» со временем. Иначе говоря, «молодые» микротрубочки могут расти стабильно, а «старые» уже более склонны к разборке. Необычное распределение времен жизни микротрубочек хорошо аппроксимируется гамма-распределением, которое характеризует процессы с фиксированным количеством последовательных шагов. Поэтому возникла идея, что лучше всего результаты проведенного эксперимента описывает теория, согласно которой катастрофа микротрубочки происходит за три последовательных стадии, когда в ней накопились определенные дефекты неизвестной природы [10]. Эта гипотеза, исходно достаточно сомнительная, тем не менее существенно подогрела интерес к исследованию динамики микротрубочек на уровне отдельных димеров тубулина.

Чего пока не может эксперимент и как помогает теория?

Обнаруженный феномен «старения» микротрубочек показал, что общепринятая, ставшая классической, модель ГТФ-«шапочки» — некоторое упрощение. Действительно, она только постулирует, что микротрубочка испытывает катастрофу, когда теряет свой стабилизирующий «колпачок», но не объясняет, как и почему это происходит, а также из-за чего же вообще микротрубочка может «стареть». Что за таинственные дефекты накапливаются внутри «стареющей» микротрубочки, приводя ее к катастрофе? Сколько их и в какой последовательности они должны проявляться? Может быть, речь идет о гидролизе отдельных молекул ГТФ внутри «шапочки» или о каком-то другом процессе, зависящем от не установленных пока событий совсем иной природы?

Естественно, исследователи хотели бы как можно тщательнее разглядеть «живые» микротрубочки, чтобы ответить на эти вопросы. Однако современный экспериментальный арсенал не позволяет это сделать. Мы можем или увидеть замороженную (обездвиженную) микротрубочку с нанометровым разрешением, например, с помощью электронного микроскопа, или проследить динамику микротрубочки со скоростью сотни кадров в секунду под оптическим микроскопом. К сожалению, невозможно получить соответствующие данные одновременно, чтобы четко их соотнести. Во многом по вине таких ограничений современной науке неизвестно, каков точный размер ГТФ-«шапочки» и как он меняется со временем, а также какую форму имеют концы микротрубочек и как она определяет их динамику.

На помощь экспериментам приходят теоретические методы исследования, в частности компьютерное моделирование. Оно может воссоздать микротрубочку с очень высоким пространственно-временным разрешением, правда, ценой неизбежных идеализаций и упрощений, адекватность которых нужно тщательно проверять (сравнивая результаты модельного и настоящего экспериментов). Идеальная компьютерная модель должна описывать все имеющиеся экспериментальные данные. Тогда на ее основе можно будет изучить механизмы наблюдаемого поведения микротрубочек и предсказать принцип действия белков, влияющих на динамику этих филаментов в клетках. Также станет возможным подбор химических соединений для управления поведением микротрубочек в медицинских целях.

На сегодняшний день создано множество моделей микротрубочек — от очень простых до весьма сложных. Самыми лучшими оказались наиболее детальные модели — молекулярные, которые учитывают, что микротрубочка состоит из многих протофиламентов и что ее структура дискретна (совокупность отдельных субъединиц — тубулинов). Первые такие модели стали появляться почти сразу после обнаружения динамической нестабильности в 1984 г. Работая с ансамблем взаимодействующих тубулинов, они воссоздают поведение микротрубочки как целого. Со времен первых молекулярных моделей накопилось много новых экспериментальных данных о микротрубочках. С тех пор уточнили их строение, измерили новые зависимости характеристик роста и укорочения от различных параметров, изучили поведение этих филаментов после разбавления тубулина, оценили размер ГТФ-«шапочки», открыли способность концов микротрубочек развивать тянущие и толкающие силы [11–19]. Это позволяло корректировать расчеты и все точнее задавать параметры взаимодействия тубулинов. Однако росли и требования к моделям, поскольку они должны непротиворечиво описывать весь набор имеющихся экспериментальных результатов. Таким образом, способы описания взаимодействия тубулинов совершенствовались и усложнялись. От простых моделей, где субъединицы либо взаимодействуют друг с другом, либо нет, перешли к так называемым молекулярно-механическим (самым современным и наиболее реалистичным). Они рассматривают молекулы тубулина как физические объекты, подчиняющиеся законам механики и движущиеся в поле тепловых соударений и потенциалов притяжения друг к другу [20–22]. В ранних молекулярно-механических расчетах динамики микротрубочек из-за ограниченной производительности компьютеров нельзя было подробно описать взаимодействие тубулинов на основе уравнений движения и с учетом тепловых колебаний. Однако эта цель оставалась очень притягательной для нашей команды, поскольку мы предполагали, что тепловые флуктуации играют существенную роль в динамике микротрубочек.

Новая молекулярно-механическая модель

Ускорения расчетов нам удалось достичь главным образом за счет технологии параллельных вычислений на крупнейшем суперкомпьютере «Ломоносов» (в вычислительном центре МГУ) [23]. Он способен производить 1,7·1015 операций в секунду, что выводит его на первое место в Восточной Европе по производительности.

В рамках нашей новой модели субъединицы тубулина — это шарики, на поверхности которых размещены центры взаимодействий с «соседями» (рис. 4). Рассматриваются два типа взаимодействий — продольные и боковые. Сами шарики могут существовать в двух состояниях, соответствующих ГТФ- и ГДФ-формам. В первом случае центры шариков стремятся выстроиться вдоль прямой, а во втором — вдоль дуги, соответствующей углу 22° (для каждой пары субъединиц). Центры взаимодействия притягиваются на близких расстояниях и перестают «чувствовать» друг друга на больших. Движения шариков описываются уравнениями Ланжевена (следствиями второго закона Ньютона), в которых мы пренебрегаем членами, содержащими ускорения частиц (так как эти слагаемые малы по сравнению с остальными). Субъединицы тубулина, удалившиеся от микротрубочки на расстояние, где они перестают с ней взаимодействовать, исключаются из рассмотрения. Также в систему периодически с некоторой вероятностью вводятся новые ГТФ-тубулины, которые появляются в случайной позиции на конце микротрубочки. Внутри нее они могут с определенной вероятностью подвергаться гидролизу — превращаться в ГДФ-субъединицы, которые тут же хотят расположиться по дуге, т. е. сформировать изогнутый протофиламент. Но последний необязательно сразу изгибается, так как от этого его могут удерживать боковые связи. Полученная таким образом система взаимодействующих тубулинов эволюционирует во времени: микротрубочка растет, испытывает катастрофу, укорачивается, спасается и вновь удлиняется. При этом наша модель хорошо описывает характерные формы концов растущей и укорачивающейся микротрубочек, воспроизводит наблюдаемые в экспериментах зависимости динамических характеристик от концентрации тубулина в растворе, а также феномен «старения» микротрубочек. Итак, с помощью моделирования, исходя из простых и понятных принципов и без каких-либо экзотических допущений, мы получили на экране компьютера виртуальную микротрубочку — объект, обладающий всеми основными свойствами своего реального прототипа. Рассчитав координаты всех субъединиц микротрубочки, мы можем с беспрецедентными разрешением и достоверностью узнать все о каждом элементе модельной микротрубочки в любой момент времени. Остается только проанализировать сложную последовательность событий в жизни микротрубочки и понять, какие из них и как приводят ее к переключению от роста к укорачиванию.

Что же происходит с микротрубочкой перед катастрофой? Сначала мы выяснили, выполняется ли в нашей модели какой-либо из двух ранее предложенных гипотетических сценариев этого события. Согласно одному из них, в структуре микротрубочки по мере ее роста могут возникать и сохраняться дефекты, например «дырки» в стенке, возникающие из-за того, что один из протофиламентов замедляет или прекращает свой рост (рис. 5, а) [10]. В нашей модели нет никаких искусственно вложенных оснований для приостановки роста отдельных протофиламентов. Поэтому такая ситуация практически никогда не реализуется, а следовательно, не может быть объяснением механизма «старения» микротрубочек и возникновения катастроф. Вторая гипотеза гласит, что увеличение склонности микротрубочки испытывать катастрофы («старение») происходит по мере постепенного заострения ее конца (рис. 5, б) [24]. Мы тщательно изучили разброс длин у протофиламентов микротрубочки в нашей модели и выяснили, что он быстро достигает некоей устойчивой формы, после чего микротрубочка остается с этим уровнем заостренности. Даже если искусственно создать конфигурацию микротрубочки с концом, в котором длины отдельных протофиламентов будут сильно различаться, то довольно скоро растущая белковая нить, предоставленная сама себе, достигнет все того же устойчивого уровня заостренности, к которому она обычно стремится. Таким образом, медленное заострение конца растущей микротрубочки тоже не может объяснить феномен ее «старения» в нашей модели. Мы также обратили внимание, что и размер ГТФ-«шапочки» не имеет тенденции постепенно уменьшаться (хотя существенно колеблется во время роста микротрубочки), а значит, он не может быть причиной катастрофы.

Отсутствие явного кандидата на медленный необратимый дестабилизирующий процесс привело нас к мысли, что, возможно, его и вовсе нет. А катастрофа происходит не в результате медленного накопления каких-либо дефектов, а из-за возникновения множества короткоживущих обратимых событий. Они время от времени накапливаются на конце микротрубочки и тогда приводят ее к катастрофе (рис. 5, в). Наиболее вероятное событие, приводящее к дестабилизации микротрубочки, — возникновение изогнутого «рожка» на ее конце. Действительно, если протофиламент отогнулся, то даже в случае присоединения к его концу новых субъединиц тубулина из раствора микротрубочка не становится более стабильной и продолжает укорачиваться. Однако один изогнутый протофиламент может легко обломиться и отделиться от микротрубочки. Поэтому по-настоящему дестабилизирующий эффект будут оказывать только несколько изогнутых протофиламентов, образовавшихся на конце микротрубочки одновременно. Количество непрямых протофиламентов, возникающих незадолго до катастрофы в наших расчетах, подтверждает этот вывод.

Таким образом, компьютерное моделирование позволило пролить свет на механизм возникновения катастроф. Оказалось, что в этом процессе важную роль играет не только число ГТФ-димеров, но и механические конфигурации протофиламентов. Катастрофа — результат единовременного образования множества обратимых короткоживущих событий (изогнутых протофиламентов) на конце микротрубочки. Это дополняет классическую модель ГТФ-«шапочки» недостающими деталями, объясняя, как и почему может происходить катастрофа микротрубочки. Мы надеемся, что компьютерное моделирование со временем позволит ответить и на другие вопросы о динамике этих филаментов. Каков механизм спасения микротрубочек? Почему их плюс- и минус-концы в экспериментах по перерезанию пучком ультрафиолетового света или микроиглой ведут себя по-разному? Как белки-модуляторы и потенциальные лекарства воздействуют на динамику микротрубочек?

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда «Династия» (грант для молодых биологов) и гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук.

Литература

1. Mitchison T., Kirschner M. Dynamic instability of microtubule growth // Nature. 1984. V. 312. P. 237–242.

2. Walker R. A., Inoué S., Salmon E. D. Asymmetric behavior of severed microtubule ends after ultraviolet-microbeam irradiation of individual microtubules in vitro // J. Cell Biol. 1989. V. 108. P. 931–937.

3. Tran P. T., Walker R. A., Salmon E. D. A metastable intermediate state of microtubule dynamic instability that differs significantly between plus and minus ends // J. Cell Biol. 1997. V. 138. P. 105–117. doi: 10.1083/jcb.138.1.105.

4. Nicklas R. B., Lee G. M., Rieder C. L. et al. Mechanically cut mitotic spindles: clean cuts and stable microtubules // J. Cell Sci. 1989. V. 94. P. 415–423.

5. Hyman A. A., Salser S., Drechsel D. N. et al. Role of GTP hydrolysis in microtubule dynamics: information from a slowly hydrolyzable analogue, GMPCPP // Mol. Biol. Cell. 1992. V. 3. P. 1155–1167. doi: 10.1091/mbc.3.10.1155.

6. Maurer S. P., Fourniol F. J., Bohner G. et al. EBs recognize a nucleotide-dependent structural cap at growing microtubule ends // Cell. 2012. V. 149. P. 371–382. doi: 10.1016/j.cell.2012.02.049.

7. Seetapun D., Castle B. T., McIntyre A. J. et al. Estimating the microtubule GTP cap size in vivo // Curr. Biol. 2012. V. 22. P. 1681–1687. doi: 10.1016/j.cub.2012.06.068.

8. Dimitrov A., Quesnoit M., Moutel S. et al. Detection of GTP-tubulin conformation in vivo reveals a role for GTP remnants in microtubule rescues // Science. 2008. V. 322. P. 1353–1356. doi: 10.1126/science.1165401.

9. Odde D. J., Cassimeris L., Buettner H. M. Kinetics of microtubule catastrophe assessed by probabilistic analysis // Biophys. J. 1995. V. 69. P. 796–802. doi: 10.1016/S0006-3495(95)79953-2.

10. Gardner M. K., Zanic M., Gell C. et al. Depolymerizing kinesins Kip3 and MCAK shape cellular microtubule architecture by differential control of catastrophe // Cell. 2011. V. 147. P. 1092–1103. doi: 10.1016/j.cell.2011.10.037.

11. Mandelkow E. M., Mandelkow E., Milligan R. A. Microtubule dynamics and microtubule caps: a time-resolved cryo-electron microscopy study // J. Cell Biol. 1991. V. 114. P. 977–991.

12. Walker R. A., O’Brien E. T., Pryer N. K. et al. Dynamic instability of individual microtubules analyzed by video light microscopy: rate constants and transition frequencies // J. Cell Biol. 1988. V. 107. P. 1437–1448.

13. Walker R. A., Pryer N. K., Salmon E. D. Dilution of individual microtubules observed in real time in vitro: evidence that cap size is small and independent of elongation rate // J. Cell Biol. 1991. V. 114. P. 73–81.

14. Voter W. A., O’Brien E. T., Erickson H. P. Dilution-induced disassembly of microtubules: relation to dynamic instability and the GTP cap // Cell Motil. Cytoskeleton. 1991. V. 18. P. 55–62.

15. O’Brien E. T., Voter W. A., Erickson H. P. GTP hydrolysis during microtubule assembly // Biochemistry. 1987. V. 26. P. 4148–4156.

16. Drechsel D. N., Kirschner M. W. The minimum GTP cap required to stabilize microtubules // Curr. Biol. 1994. V. 4. P. 1053–1061. doi: 10.1016/S0960-9822(00)00243-8.

17. Caplow M., Shanks J. Evidence that a single monolayer tubulin-GTP cap is both necessary and sufficient to stabilize microtubules // Mol. Biol. Cell. 1996. V. 7. P. 663–675. doi: 10.1091/mbc.7.4.663.

18. Grishchuk E. L., Molodtsov M. I., Ataullakhanov F. I. et al. Force production by disassembling microtubules // Nature. 2005. V. 438. P. 384–388. doi: 10.1038/nature04132.

19. Dogterom M., Yurke B. Measurement of the force-velocity relation for growing microtubules // Science. 1997. V. 278. P. 856–860. doi: 10.1126/science.278.5339.856.

20. Molodtsov M. I., Ermakova E. A., Shnol E. E. et al. A molecular-mechanical model of the microtubule // Biophys. J. 2005. V. 88. P. 3167–3179. doi: 10.1529/biophysj.104.051789.

21. VanBuren V., Cassimeris L., Odde D. J. Mechanochemical model of microtubule structure and self-assembly kinetics // Biophys. J. 2005. V. 89. P. 2911–2926. doi: 10.1529/biophysj.105.060913.

22. Efremov A., Grishchuk E. L., McIntosh J. R. et al. In search of an optimal ring to couple microtubule depolymerization to processive chromosome motions // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2007. V. 104. P. 19017–19022. doi: 10.1073/pnas.0709524104.

23. Воеводин В. В., Жуматий С. А., Соболев С. И. и др. Практика суперкомпьютера «Ломоносов» // Открытые системы. 2012. Т. 7. С. 36–39.

24. Coombes C. E., Yamamoto A., Kenzie M. R. et al. Evolving tip structures can explain age-dependent microtubule catastrophe // Curr. Biol. 2013. V. 23. P. 1342–1348. doi: 10.1016/j.cub.2013.05.059.

Not to be confused with Neutron.

| Neuron | |

|---|---|

Anatomy of a multipolar neuron |

|

| Identifiers | |

| MeSH | D009474 |

| NeuroLex ID | sao1417703748 |

| TA98 | A14.0.00.002 |

| TH | H2.00.06.1.00002 |

| FMA | 54527 |

| Anatomical terms of neuroanatomy

[edit on Wikidata] |

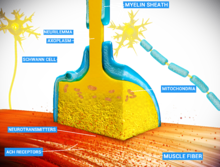

A neuron, neurone, or nerve cell is an electrically excitable cell that fires electric signals called action potentials. Neurons communicate with other cells via synapses — specialized connections that commonly use minute amounts of chemical neurotransmitters to pass the electric signal from the presynaptic neuron to the target cell through the synaptic gap. The neuron is the main component of nervous tissue in all animals except sponges and placozoa. Non-animals like plants and fungi do not have nerve cells.

Neurons are typically classified into three types based on their function. Sensory neurons respond to stimuli such as touch, sound, or light that affect the cells of the sensory organs, and they send signals to the spinal cord or brain. Motor neurons receive signals from the brain and spinal cord to control everything from muscle contractions to glandular output. Interneurons connect neurons to other neurons within the same region of the brain or spinal cord. When multiple neurons are functionally connected together, they form what is called a neural circuit.

A typical neuron consists of a cell body (soma), dendrites, and a single axon. The soma is a compact structure, and the axon and dendrites are filaments extruding from the soma. Dendrites typically branch profusely and extend a few hundred micrometers from the soma. The axon leaves the soma at a swelling called the axon hillock and travels for as far as 1 meter in humans or more in other species. It branches but usually maintains a constant diameter. At the farthest tip of the axon’s branches are axon terminals, where the neuron can transmit a signal across the synapse to another cell. Neurons may lack dendrites or have no axon. The term neurite is used to describe either a dendrite or an axon, particularly when the cell is undifferentiated.

Most neurons receive signals via the dendrites and soma and send out signals down the axon. At the majority of synapses, signals cross from the axon of one neuron to a dendrite of another. However, synapses can connect an axon to another axon or a dendrite to another dendrite.

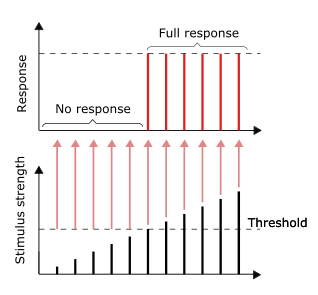

The signaling process is partly electrical and partly chemical. Neurons are electrically excitable, due to maintenance of voltage gradients across their membranes. If the voltage changes by a large enough amount over a short interval, the neuron generates an all-or-nothing electrochemical pulse called an action potential. This potential travels rapidly along the axon and activates synaptic connections as it reaches them. Synaptic signals may be excitatory or inhibitory, increasing or reducing the net voltage that reaches the soma.

In most cases, neurons are generated by neural stem cells during brain development and childhood. Neurogenesis largely ceases during adulthood in most areas of the brain.

Nervous system[edit]

Schematic of an anatomically accurate single pyramidal neuron, the primaryious excitatory neuron of cerebral cortex, with a synaptic connection from an incoming axon onto a dendritic spine

Neurons are the primary components of the nervous system, along with the glial cells that give them structural and metabolic support.[1] The nervous system is made up of the central nervous system, which includes the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system, which includes the autonomic and somatic nervous systems.[2] In vertebrates, the majority of neurons belong to the central nervous system, but some reside in peripheral ganglia, and many sensory neurons are situated in sensory organs such as the retina and cochlea.

Axons may bundle into fascicles that make up the nerves in the peripheral nervous system (like strands of wire make up cables). Bundles of axons in the central nervous system are called tracts.

Anatomy and histology[edit]

Diagram of the components of a neuron

Neurons are highly specialized for the processing and transmission of cellular signals. Given their diversity of functions performed in different parts of the nervous system, there is a wide variety in their shape, size, and electrochemical properties. For instance, the soma of a neuron can vary from 4 to 100 micrometers in diameter.[3]

- The soma is the body of the neuron. As it contains the nucleus, most protein synthesis occurs here. The nucleus can range from 3 to 18 micrometers in diameter.[4]

- The dendrites of a neuron are cellular extensions with many branches. This overall shape and structure are referred to metaphorically as a dendritic tree. This is where the majority of input to the neuron occurs via the dendritic spine.

- The axon is a finer, cable-like projection that can extend tens, hundreds, or even tens of thousands of times the diameter of the soma in length. The axon primarily carries nerve signals away from the soma and carries some types of information back to it. Many neurons have only one axon, but this axon may—and usually will—undergo extensive branching, enabling communication with many target cells. The part of the axon where it emerges from the soma is called the axon hillock. Besides being an anatomical structure, the axon hillock also has the greatest density of voltage-dependent sodium channels. This makes it the most easily excited part of the neuron and the spike initiation zone for the axon. In electrophysiological terms, it has the most negative threshold potential.

- While the axon and axon hillock are generally involved in information outflow, this region can also receive input from other neurons.

- The axon terminal is found at the end of the axon farthest from the soma and contains synapses. Synaptic boutons are specialized structures where neurotransmitter chemicals are released to communicate with target neurons. In addition to synaptic boutons at the axon terminal, a neuron may have en passant boutons, which are located along the length of the axon.

The accepted view of the neuron attributes dedicated functions to its various anatomical components; however, dendrites and axons often act in ways contrary to their so-called main function.[5]

Diagram of a typical myelinated vertebrate motor neuron

Axons and dendrites in the central nervous system are typically only about one micrometer thick, while some in the peripheral nervous system are much thicker. The soma is usually about 10–25 micrometers in diameter and often is not much larger than the cell nucleus it contains. The longest axon of a human motor neuron can be over a meter long, reaching from the base of the spine to the toes.

Sensory neurons can have axons that run from the toes to the posterior column of the spinal cord, over 1.5 meters in adults. Giraffes have single axons several meters in length running along the entire length of their necks. Much of what is known about axonal function comes from studying the squid giant axon, an ideal experimental preparation because of its relatively immense size (0.5–1 millimeter thick, several centimeters long).

Fully differentiated neurons are permanently postmitotic[6] however, stem cells present in the adult brain may regenerate functional neurons throughout the life of an organism (see neurogenesis). Astrocytes are star-shaped glial cells. They have been observed to turn into neurons by virtue of their stem cell-like characteristic of pluripotency.

Membrane[edit]

Like all animal cells, the cell body of every neuron is enclosed by a plasma membrane, a bilayer of lipid molecules with many types of protein structures embedded in it.[7] A lipid bilayer is a powerful electrical insulator, but in neurons, many of the protein structures embedded in the membrane are electrically active. These include ion channels that permit electrically charged ions to flow across the membrane and ion pumps that chemically transport ions from one side of the membrane to the other. Most ion channels are permeable only to specific types of ions. Some ion channels are voltage gated, meaning that they can be switched between open and closed states by altering the voltage difference across the membrane. Others are chemically gated, meaning that they can be switched between open and closed states by interactions with chemicals that diffuse through the extracellular fluid. The ion materials include sodium, potassium, chloride, and calcium. The interactions between ion channels and ion pumps produce a voltage difference across the membrane, typically a bit less than 1/10 of a volt at baseline. This voltage has two functions: first, it provides a power source for an assortment of voltage-dependent protein machinery that is embedded in the membrane; second, it provides a basis for electrical signal transmission between different parts of the membrane.

Histology and internal structure[edit]

Golgi-stained neurons in human hippocampal tissue

Actin filaments in a mouse cortical neuron in culture

Numerous microscopic clumps called Nissl bodies (or Nissl substance) are seen when nerve cell bodies are stained with a basophilic («base-loving») dye. These structures consist of rough endoplasmic reticulum and associated ribosomal RNA. Named after German psychiatrist and neuropathologist Franz Nissl (1860–1919), they are involved in protein synthesis and their prominence can be explained by the fact that nerve cells are very metabolically active. Basophilic dyes such as aniline or (weakly) haematoxylin[8] highlight negatively charged components, and so bind to the phosphate backbone of the ribosomal RNA.

The cell body of a neuron is supported by a complex mesh of structural proteins called neurofilaments, which together with neurotubules (neuronal microtubules) are assembled into larger neurofibrils.[9] Some neurons also contain pigment granules, such as neuromelanin (a brownish-black pigment that is byproduct of synthesis of catecholamines), and lipofuscin (a yellowish-brown pigment), both of which accumulate with age.[10][11][12] Other structural proteins that are important for neuronal function are actin and the tubulin of microtubules. Class III β-tubulin is found almost exclusively in neurons. Actin is predominately found at the tips of axons and dendrites during neuronal development. There the actin dynamics can be modulated via an interplay with microtubule.[13]

There are different internal structural characteristics between axons and dendrites. Typical axons almost never contain ribosomes, except some in the initial segment. Dendrites contain granular endoplasmic reticulum or ribosomes, in diminishing amounts as the distance from the cell body increases.

Classification[edit]

Neurons vary in shape and size and can be classified by their morphology and function.[15] The anatomist Camillo Golgi grouped neurons into two types; type I with long axons used to move signals over long distances and type II with short axons, which can often be confused with dendrites. Type I cells can be further classified by the location of the soma. The basic morphology of type I neurons, represented by spinal motor neurons, consists of a cell body called the soma and a long thin axon covered by a myelin sheath. The dendritic tree wraps around the cell body and receives signals from other neurons. The end of the axon has branching axon terminals that release neurotransmitters into a gap called the synaptic cleft between the terminals and the dendrites of the next neuron.[citation needed]

Structural classification[edit]

Polarity[edit]

Most neurons can be anatomically characterized as:[citation needed]

- Unipolar: single process

- Bipolar: 1 axon and 1 dendrite

- Multipolar: 1 axon and 2 or more dendrites

- Golgi I: neurons with long-projecting axonal processes; examples are pyramidal cells, Purkinje cells, and anterior horn cells

- Golgi II: neurons whose axonal process projects locally; the best example is the granule cell

- Anaxonic: where the axon cannot be distinguished from the dendrite(s)

- Pseudounipolar: 1 process which then serves as both an axon and a dendrite

Other[edit]

Some unique neuronal types can be identified according to their location in the nervous system and distinct shape. Some examples are:[citation needed]

- Basket cells, interneurons that form a dense plexus of terminals around the soma of target cells, found in the cortex and cerebellum

- Betz cells, large motor neurons

- Lugaro cells, interneurons of the cerebellum

- Medium spiny neurons, most neurons in the corpus striatum

- Purkinje cells, huge neurons in the cerebellum, a type of Golgi I multipolar neuron

- Pyramidal cells, neurons with triangular soma, a type of Golgi I

- Renshaw cells, neurons with both ends linked to alpha motor neurons

- Unipolar brush cells, interneurons with unique dendrite ending in a brush-like tuft

- Granule cells, a type of Golgi II neuron

- Anterior horn cells, motoneurons located in the spinal cord

- Spindle cells, interneurons that connect widely separated areas of the brain

Functional classification[edit]

Direction[edit]

- Afferent neurons convey information from tissues and organs into the central nervous system and are also called sensory neurons.

- Efferent neurons (motor neurons) transmit signals from the central nervous system to the effector cells.

- Interneurons connect neurons within specific regions of the central nervous system.

Afferent and efferent also refer generally to neurons that, respectively, bring information to or send information from the brain.

Action on other neurons[edit]

A neuron affects other neurons by releasing a neurotransmitter that binds to chemical receptors. The effect upon the postsynaptic neuron is determined by the type of receptor that is activated, not by the presynaptic neuron or by the neurotransmitter. A neurotransmitter can be thought of as a key, and a receptor as a lock: the same neurotransmitter can activate multiple types of receptors. Receptors can be classified broadly as excitatory (causing an increase in firing rate), inhibitory (causing a decrease in firing rate), or modulatory (causing long-lasting effects not directly related to firing rate).[citation needed]

The two most common (90%+) neurotransmitters in the brain, glutamate and GABA, have largely consistent actions. Glutamate acts on several types of receptors, and has effects that are excitatory at ionotropic receptors and a modulatory effect at metabotropic receptors. Similarly, GABA acts on several types of receptors, but all of them have inhibitory effects (in adult animals, at least). Because of this consistency, it is common for neuroscientists to refer to cells that release glutamate as «excitatory neurons», and cells that release GABA as «inhibitory neurons». Some other types of neurons have consistent effects, for example, «excitatory» motor neurons in the spinal cord that release acetylcholine, and «inhibitory» spinal neurons that release glycine.[citation needed]

The distinction between excitatory and inhibitory neurotransmitters is not absolute. Rather, it depends on the class of chemical receptors present on the postsynaptic neuron. In principle, a single neuron, releasing a single neurotransmitter, can have excitatory effects on some targets, inhibitory effects on others, and modulatory effects on others still. For example, photoreceptor cells in the retina constantly release the neurotransmitter glutamate in the absence of light. So-called OFF bipolar cells are, like most neurons, excited by the released glutamate. However, neighboring target neurons called ON bipolar cells are instead inhibited by glutamate, because they lack typical ionotropic glutamate receptors and instead express a class of inhibitory metabotropic glutamate receptors.[16] When light is present, the photoreceptors cease releasing glutamate, which relieves the ON bipolar cells from inhibition, activating them; this simultaneously removes the excitation from the OFF bipolar cells, silencing them.[citation needed]

It is possible to identify the type of inhibitory effect a presynaptic neuron will have on a postsynaptic neuron, based on the proteins the presynaptic neuron expresses. Parvalbumin-expressing neurons typically dampen the output signal of the postsynaptic neuron in the visual cortex, whereas somatostatin-expressing neurons typically block dendritic inputs to the postsynaptic neuron.[17]

Discharge patterns[edit]

Neurons have intrinsic electroresponsive properties like intrinsic transmembrane voltage oscillatory patterns.[18] So neurons can be classified according to their electrophysiological characteristics:

- Tonic or regular spiking. Some neurons are typically constantly (tonically) active, typically firing at a constant frequency. Example: interneurons in neurostriatum.

- Phasic or bursting. Neurons that fire in bursts are called phasic.

- Fast spiking. Some neurons are notable for their high firing rates, for example some types of cortical inhibitory interneurons, cells in globus pallidus, retinal ganglion cells.[19][20]

Neurotransmitter[edit]

Synaptic vesicles containing neurotransmitters

Neurotransmitters are chemical messengers passed from one neuron to another neuron or to a muscle cell or gland cell.

- Cholinergic neurons – acetylcholine. Acetylcholine is released from presynaptic neurons into the synaptic cleft. It acts as a ligand for both ligand-gated ion channels and metabotropic (GPCRs) muscarinic receptors. Nicotinic receptors are pentameric ligand-gated ion channels composed of alpha and beta subunits that bind nicotine. Ligand binding opens the channel causing influx of Na+ depolarization and increases the probability of presynaptic neurotransmitter release. Acetylcholine is synthesized from choline and acetyl coenzyme A.

- Adrenergic neurons – noradrenaline. Noradrenaline (norepinephrine) is released from most postganglionic neurons in the sympathetic nervous system onto two sets of GPCRs: alpha adrenoceptors and beta adrenoceptors. Noradrenaline is one of the three common catecholamine neurotransmitter, and the most prevalent of them in the peripheral nervous system; as with other catecholamines, it is synthesised from tyrosine.

- GABAergic neurons – gamma aminobutyric acid. GABA is one of two neuroinhibitors in the central nervous system (CNS), along with glycine. GABA has a homologous function to ACh, gating anion channels that allow Cl− ions to enter the post synaptic neuron. Cl− causes hyperpolarization within the neuron, decreasing the probability of an action potential firing as the voltage becomes more negative (for an action potential to fire, a positive voltage threshold must be reached). GABA is synthesized from glutamate neurotransmitters by the enzyme glutamate decarboxylase.

- Glutamatergic neurons – glutamate. Glutamate is one of two primary excitatory amino acid neurotransmitters, along with aspartate. Glutamate receptors are one of four categories, three of which are ligand-gated ion channels and one of which is a G-protein coupled receptor (often referred to as GPCR).

-

- AMPA and Kainate receptors function as cation channels permeable to Na+ cation channels mediating fast excitatory synaptic transmission.

- NMDA receptors are another cation channel that is more permeable to Ca2+. The function of NMDA receptors depend on glycine receptor binding as a co-agonist within the channel pore. NMDA receptors do not function without both ligands present.

- Metabotropic receptors, GPCRs modulate synaptic transmission and postsynaptic excitability.

- Glutamate can cause excitotoxicity when blood flow to the brain is interrupted, resulting in brain damage. When blood flow is suppressed, glutamate is released from presynaptic neurons, causing greater NMDA and AMPA receptor activation than normal outside of stress conditions, leading to elevated Ca2+ and Na+ entering the post synaptic neuron and cell damage. Glutamate is synthesized from the amino acid glutamine by the enzyme glutamate synthase.