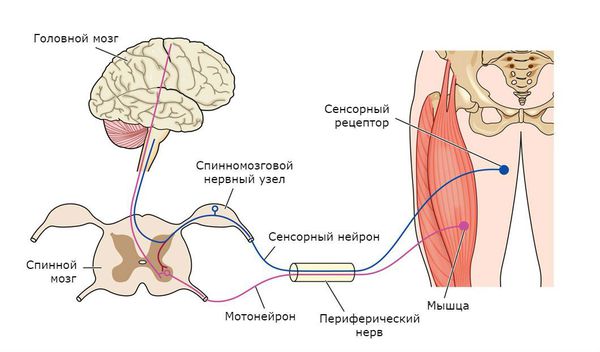

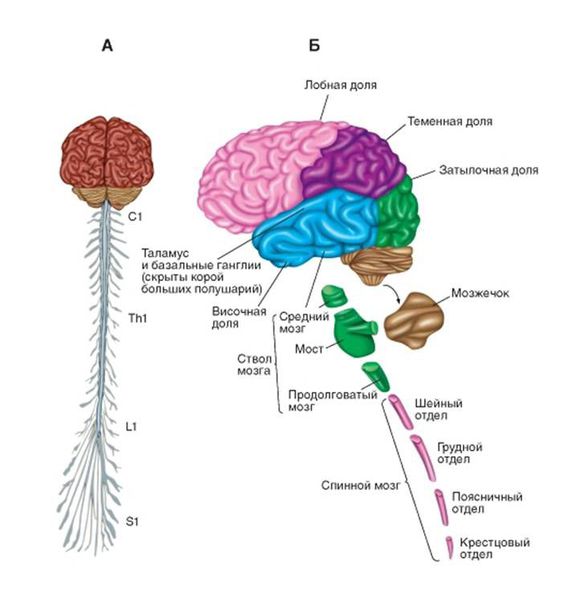

Мотонейроны спинного мозга также распространены в поясничном, грудном и шейном отделах (исходя из типа мышц, куда направлены сигналы, регулирующие их сокращения). Двигательный нейрон проводит нервный импульс от спинного мозга к коре головного.

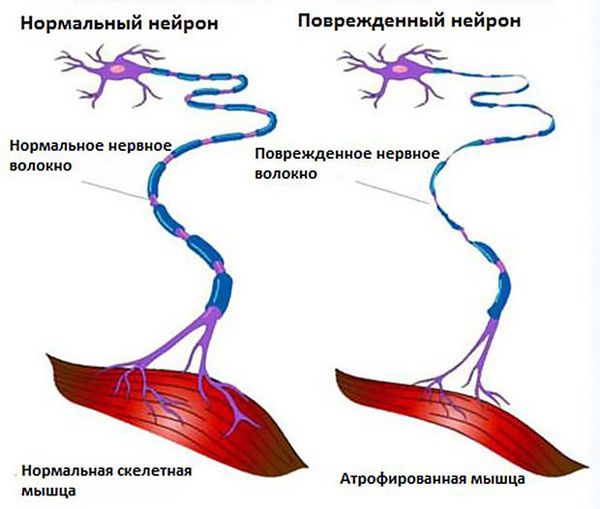

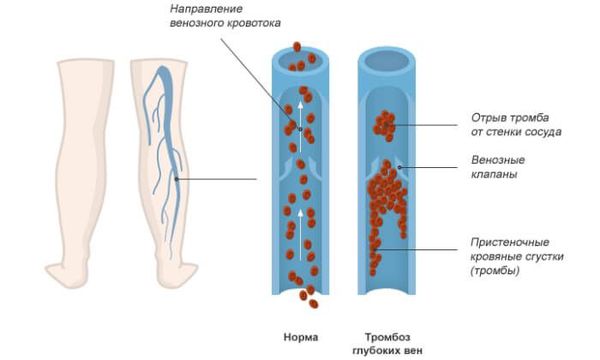

Болезнь двигательного нейрона (БДН) является нейродегенеративной патологией с нарастающим характером, в результате чего повреждаются мотонейроны спинного и головного мозга. В результате постепенного отмирания нервных волокон нарастает мышечная слабость с усилением симптоматики и летальным исходом.

Из-за повреждения моторных нейронов пропадают функции спинного мозга и позвоночника, постепенно наступает паралич, теряется речь, затрудняется глотание.

Уровень заболеваемости составляет 2-5 человека к 100 тысячам людей ежегодно. Заболевание проявляется в возрасте 50-70 лет, иногда у пациентов моложе 40 лет. В среднем пациенты живут 1-4 года после постановки диагноза.

Поражаемые области

С постепенным развитием заболевания двигательных нейронов у пациентов проявляется нарастание проблем с дыханием, глотанием, движением и общением с другими людьми. Могут проявляться следующие затруднения:

- Кисти, руки. Даже при выполнении ежедневных дел (мытья посуды, поворачивание крана, нажатие клавиш) будут проявляться все большие трудности с усилением слабости в ладонях и руках.

- Ноги. Из-за ослабления ног пациенту будет все труднее передвигаться.

- Эмоциональное состояние. Иногда могут поражаться зоны, которые отвечают за эмоциональные реакции, что проявляется непроизвольным смехом или плачем физиологического характера.

- Плечи, шея. Через определенное время пациенту становится трудно дышать из-за слабеющих мышц шеи.

- Дыхание. В основном заболевание распространяется на дыхательные мышцы, затрудняя дыхание.

- Глотание, речевые функции. Могут быть затруднения с приемом пищи, питьем и разговором.

У некоторых пациентов БДН вызывает нарушения памяти, сниженную концентрацию внимания, сложности с выбором слов и обучаемостью. То есть происходит незаметное и скрытое изменение психических функций.

При БДН остается не нарушенным интеллект, пациенты осознают все происходящее. У многих людей не поражается зрение, вкус, осязание и слух, остаются работоспособными функции мочевого пузыря, кишечника, половых органов (вплоть до поздних стадий) и сердечной мышцы.

Патогенез и патоморфология болезни

Болезнь мотонейрона считается патологией мультифакторного типа, развитие которой происходит от воздействия генетической наследственности с окружающими факторами.

В 10% ситуаций болезнь связана с семейными формами, где 25% — характеризуются мутированием гена СОД-1. Иногда спорадические виды патологии связаны с изменениями других генов (нейрофиламентов) в результате нарушений функций или структуры, при действии которых мотонейроны начинают дегенерировать. Механизм запускается при действии провокаторов (возраста, пола, тяжелых металлов и пр.). Маловероятной является взаимосвязь появления заболевания от инфекционных агентов.

Клинически нейроны дегенерируют при разрушении от 80% клеточных структур, что затрудняет своевременную терапию патологии и нуждается в диагностических исследованиях во время доклинического этапа.

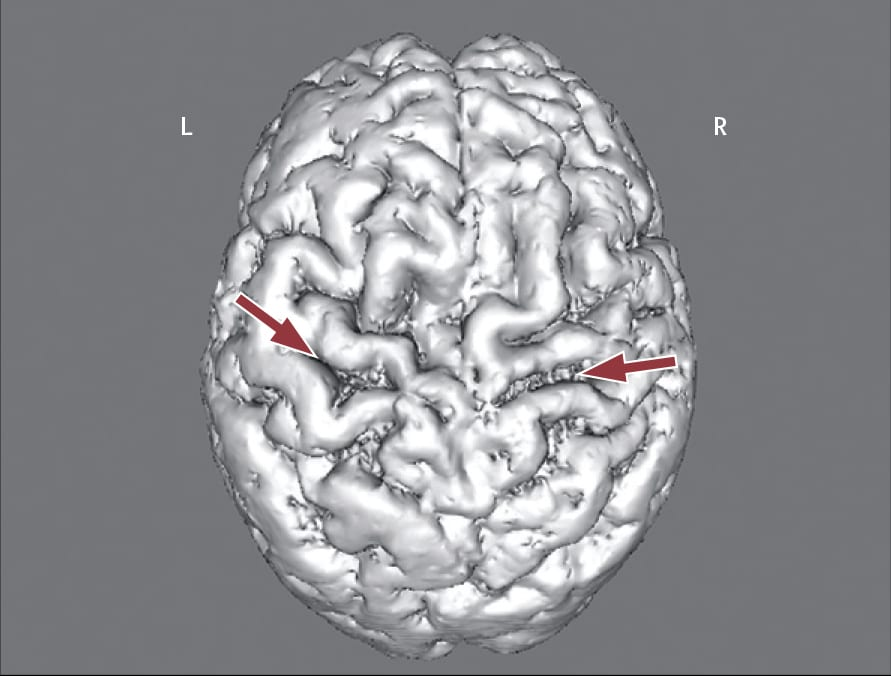

Возле лобных долей, в 3, 5 слоях центральных извилин, двигательных ядрах 5, 7, 9 и 11 нервов черепа в стволе мозга определяется дегенерация нейронов и изменение кортикоспинальных путей. На различных этапах изменения мотонейронов определяются эозинофильные, базофильные включения и тельца Буниной.

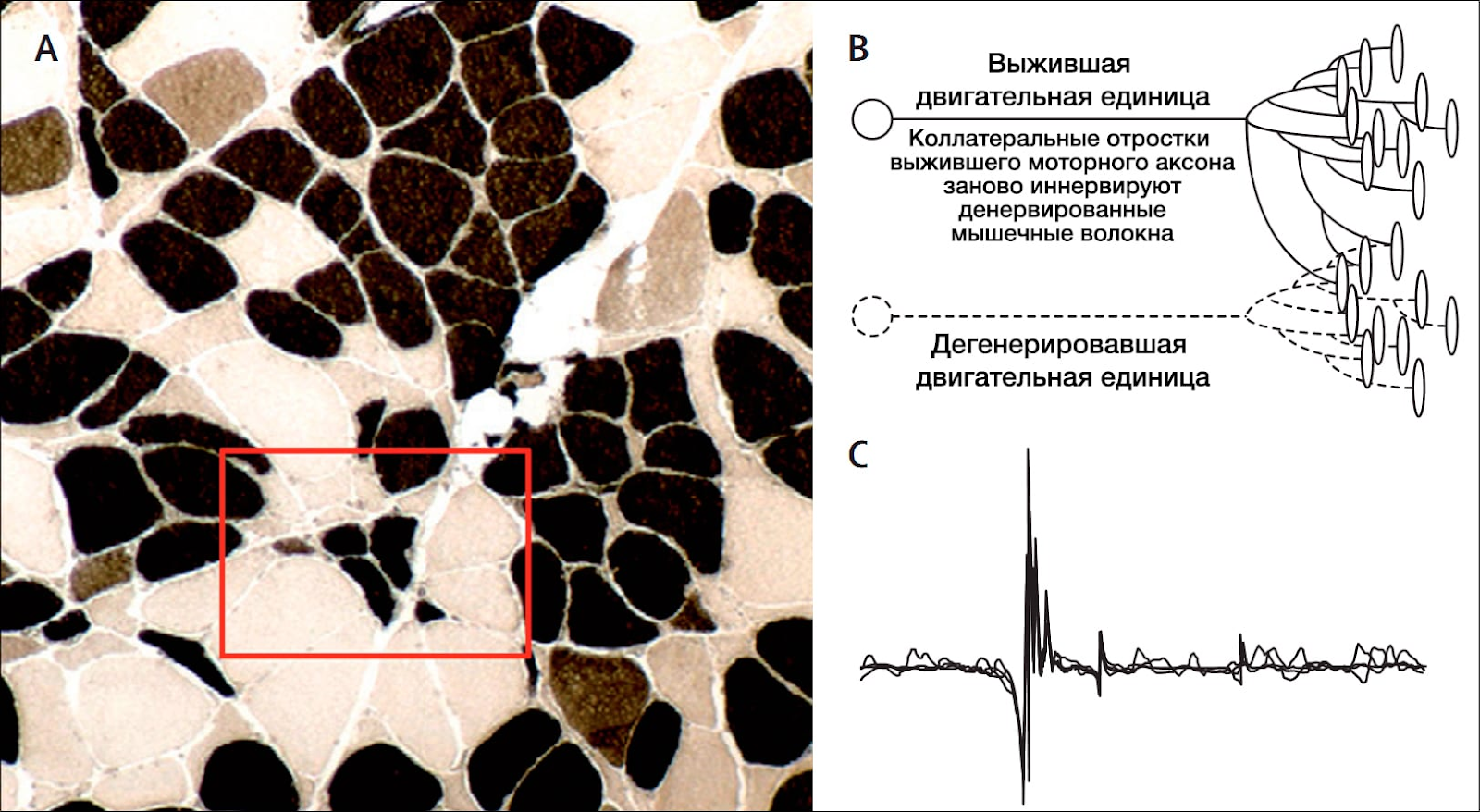

Аксональные сфероиды образуются а проксимальных отделах аксонов. На основании полученных данных, отмечаются нарушения перемещения и деградации белков. В мышечных структурах определяется денервационная атрофия.

Что является причиной гибели двигательных нейронов?

По мнению специалистов, основными причинами БДН является наследственность и средовые факторы, повышающие риск патологии.

По эпидемиологическим исследованиям была выявлена возможная связь действия шоковых, механических травм, высоких спортивных нагрузок, вредных веществ на развитие заболевания.

Сейчас проводятся обследования механизмов повреждения внутриклеточных процессов, из-за которых погибают двигательные нейроны с окружающими клетками.

К возможным причинам относят забастовку и сбой работы «редакторов» в обработке РНК, изменения химических коммуникативных связей спинного мозга, нарушения транспортировки продуктов метаболизма, питательных веществ, скопления агрегатов белка в нейронах с нарушением нормальных функций и склеиванием, появление свободных радикалов кислорода, нарушение энергетического фона клеток и недостаток питательных веществ для мотонейронов. Также гибель двигательных нейронов может возникать из-за окружения глиальными клетками, которые могут быть токсичными.

Основные и редкие виды БДН

Заболевание двигательных нейронов имеет несколько основных форм:

- БАС (боковой амиотрофический склероз) развивается у 80% людей с болезнью двигательного нейрона, вызывает в основном слабость, судороги и истощение в мышцах, скованность верхних и нижних конечностей;

- ПБП (бульбарный паралич прогрессирующего типа) поражает около 10-25% людей, распространяется на нейроны спинного и головного мозга, проявляется затруднениями в жевании, глотании, неразборчивости речи;

- мышечная прогрессирующая атрофия (8%) – редкий тип БДН, распространяется на двигательные нейроны в нижних конечностях, развивается слабость, атрофия мышц, фасцикуляции и потеря веса;

- ПЛС (латеральный первичный склероз) (2%) поражает преимущественно двигательные нейроны в верхних конечностях, развивая спастику мышц, неустойчивую ходьбу, затрудненную речь.

Симптоматика и клиника БДН в зависимости от формы

На моторные нейроны влияет целая группа болезней. В состав нейронов входят две группы клеток, необходимые для произвольных движений.

В первую группу входят двигательные нейроны, расположенные в прецентральной мозговой извилине, а во вторую – нейроны, расположенные в стволе спинного и головного мозга.

В зависимости от локализации погибшего двигательного нейрона будут зависеть форма болезни и ее симптомы.

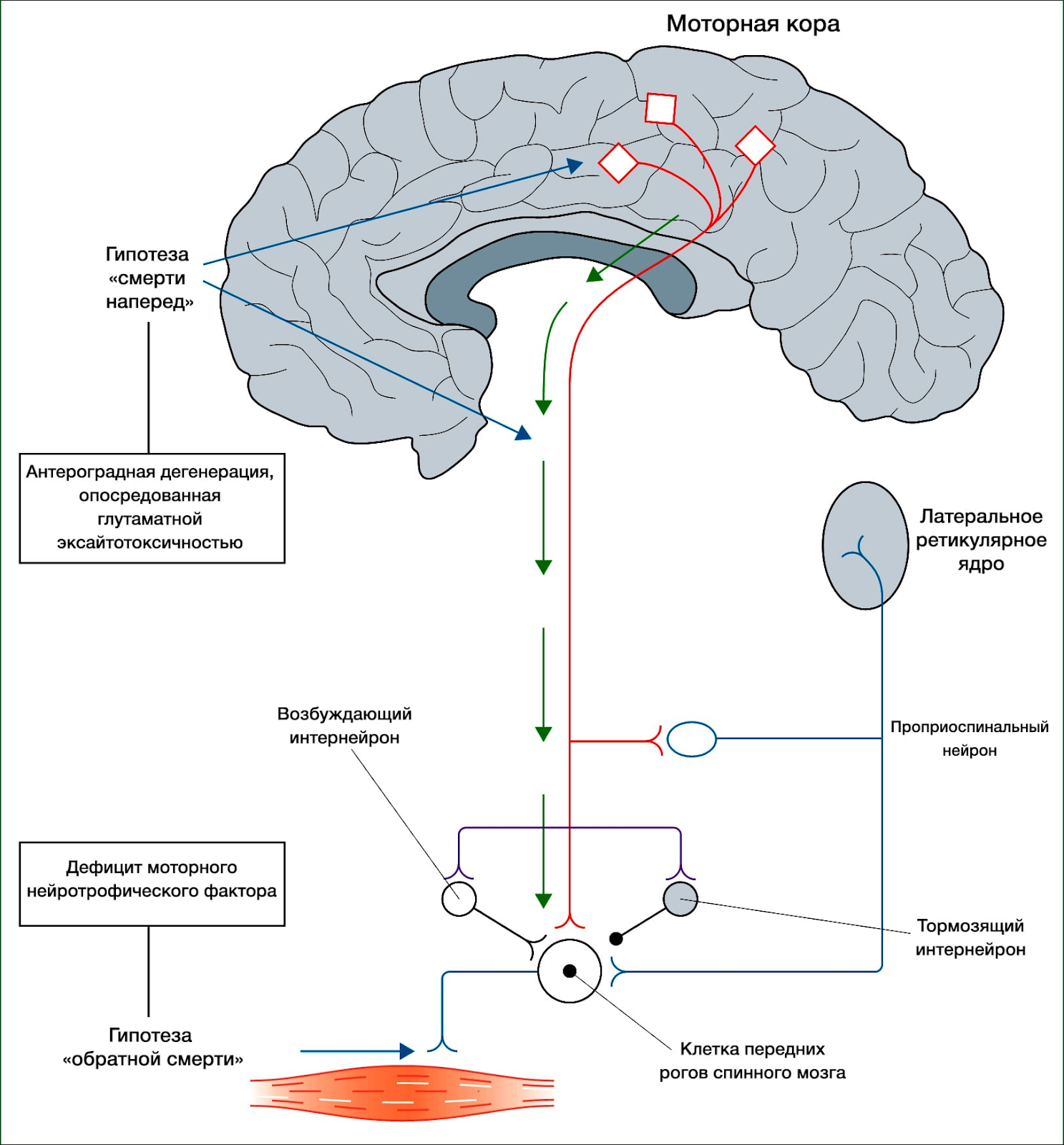

При спастической параплегии поражается двигательный нейрон первой группы, при спинальной мышечной атрофии, детском параличе – вторая группа, а при боковом амиотрофическом склерозе обе группы нейронов.

Формы БДН и их проявления:

-

Спастическая параплегия определяется повышением спастического тонуса ног с нарушением походки. Это вызывается

генетическими мутациями.

- Для спинальной мышечной атрофии характерна слабость и уменьшение мышц, отсутствие их активации или иннервирования нервными волокнами. В зависимости от времени появления первой симптоматики и характеру распределения слабости мышц, осуществляется классификация спинальной мышечной атрофии.

- Более распространенной патологией опорно-двигательной системы является БАС, частота развития которого повышается с возрастом. В результате прогрессирует омертвление нервных клеток, нарастает слабость и мышечная атрофия.

- Детский церебральный паралич, полиомиелит является вирусной болезнью нижних нейронов.

Дифференциальная диагностика

Стимуляционная электронейромиография позволяет выявлять замедление двигательных волокон, пирамидную недостаточность.

Транскраниальная магнитная стимуляция выявляет уменьшение возбудимости в центральных мотонейронах. МРТ позволяет исключать остальные патологии с похожей клиникой (компрессию грыжи или опухолью).

Возможности лечения

Болезнь двигательного нейрона неизлечима, а целью терапии является замедление развития процесса, сокращение выраженности симптоматики, так как не существует методов для полного излечения. Доказана эффективность Рилутека – пресинаптического ингибитора.

Как и при БАС, могут применяться антиоксидантные средства. Также специалисты назначают креатин, карнитин, витамины. Другим лекарственным средством является Рилузол, но средство официально недоступно для пациентов в РФ. Как и Рилутек, препарат снижает объем глутамата, освобождающегося при передаче нервных импульсов.

К полиативной терапии относится устранение болей от мышечных спазмов, для чего назначается Карбамазепин в дозе около 100-200 мг несколько раз в сутки. При увеличенном тонусе мышц нужно принимать миорелаксанты (Сирдалуд, Баклофен).

Дыхательная поддержка – это основной фактор, влияющий на качество жизни и прогноз. С прогрессированием патологии наблюдается ослабление и атрофия мышц диафрагмы и других мышечных групп, требуется неинвазивное вентилирование легких.

Это нормализует сон, снижает утомляемость и одышку. Используется аппарат со специальной маской.

Если нарушены функции глотания, то кормление проводится назогастральным зондом, установкой гастростомы. Назначается специальное питание, восполняющее недостаток калорий.

При заболевании БДН трудно говорить про прогноз. В редких случаях люди живут десятки лет. Человек может умереть через несколько месяцев. Но в среднем длительность жизни равна 2-5 года от начала выявления болезни. Не существует специфических профилактических мер.

БАС — двигательные нейроны отмирают полностью

Во время БАС сочетается равномерно выраженная симптоматика центрального и периферического паралича, преобладание одних симптомов над другими (сегментарно-ядерный или пирамидный варианты). На поздних этапах болезни преобладают показатели периферического паралича.

Во время БАС начинается повреждение мотонейронов в передних рогах спинового мозга. С прогрессированием патологии проявляются бульбарные нарушения в основном у мужчин.

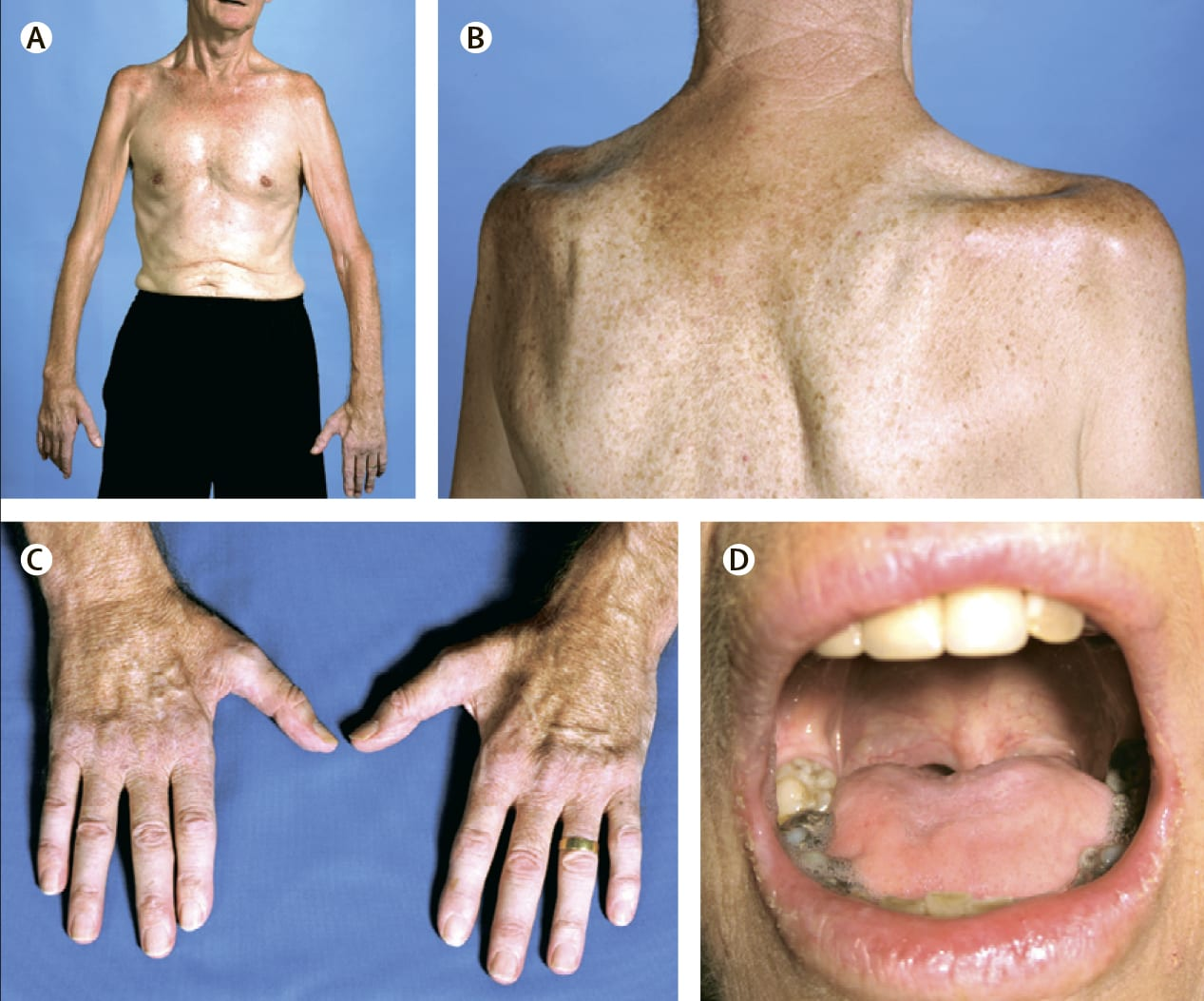

Выделяется грудной, шейный, диффузный и поясничный дебют. Классическим вариантом является шейный, первая симптоматика которого характеризуется слабостью и атрофией кисти, нарушенными мелкими движениями, наличием фасцикулярных подергиваний пораженных мышц.

Стивен Хокинг — самый известный пациент с БАС

В дальнейшем появляется слабость и атрофия мышц плечевого пояса, пациентам сложно одеваться, поднимать руки выше горизонтальной плоскости. Сначала поражается одна сторона тела, затем симптомы проявляются на другой руке с развитием верхнего смешанного парапареза.

Развивается слабость и скованность нижних конечностей, больным сложно ходить на большие расстояния, перемещаться по лестнице.

Повреждаются разгибательные мышцы с проявлением смешанного нижнего парапареза. На поздних стадиях проявляются псевдобульбарный и бульбарный синдромы, появление дисфагии.

Первой симптоматикой грудного дебюта будут фасцикуляции, атрофия мышц в животе, спине и слабость. Пациентам становится сложно стоять и нагибаться. На следующих этапах появляется смешанный односторонний гемипарез с вовлечением мускулатуры противоположной части тела. На начальном этапе выпадают брюшные рефлексы. В результате дыхательных нарушений наступает летальный исход.

Диффузный дебют проявляется признаками нарушения периферических мотонейронов с резко выраженным утомлением, дыхательными нарушениями. Снижается масса тела до появления дисфагии, в результате дыхательной недостаточности наступает смерть.

Обычно поражение жевательных и мимических мышц наступает позже, пациенту сложно высовывать язык, вытягивать в трубочку губы, надувать щеки.

К осложнениям БАС относят параличи, парезы шейных мышц и конечностей, нарушенное глотание, дыхательную недостаточность, контрактуры конечностей, аспирационную пневмонию, уросепсис, депрессию, болезненные спазмы мышц, кахексию. С прогрессированием двигательных нарушений пациент умирает.

Проведение диагностики и лечение

Диагностика БАС основывается на детальном анализе клиники. Проводится электронейромиография (ЭМГ обследование) для подтверждения нарушений мотонейрона.

Не существует эффективного лечения патологии. Можно отсрочить летальный исход на несколько месяцев приемом Рилузола в дозировке 50 мг 2 раза в день. Основой терапии является лечебная гимнастика, физическая активность, диета и пр.

Болезненные спазмы мышц устраняются Дифенином, Хинина сульфат, Тегретолом, Финлепсином, витамином Е400 мг, Изоптином или

Болевые симптомы устраняются анальгетиками. Временное улучшение может быть от антихолинэстеразных средств. Также специалисты назначают антидепрессанты (Амитриптилин, Серталин).

Пациент должен поддерживать физическую активность, при прогрессировании патологии использовать специальные приспособления. В результате дисфагии может потребоваться питание через зонд или гастростомия. В последнее время проводятся исследования лечения патологии стволовыми клетками.

БАС считается фатальной патологией, средняя продолжительность жизни при которой составляет 3-5 лет. Только около 10% пациентов живут в течение 10 лет. К негативным прогностическим показателям относят бульбарные нарушения, пожилой возраст.

| Боковой амиотрофический склероз | |

|---|---|

|

|

| МКБ-10 | G12.2 |

| МКБ-10-КМ | G12.21 и G12.2 |

| МКБ-9 | 335.20 |

| МКБ-9-КМ | 335.20 |

| OMIM | 105400 |

| DiseasesDB | 29148 |

| MedlinePlus | 000688 |

| eMedicine | neuro/14 |

| MeSH | D000690 |

Боково́й (латера́льный) амиотрофи́ческий склеро́з (БАС; также известен как боле́знь мото́рных нейро́нов, мотонейро́нная боле́знь, боле́знь Шарко́, в англоязычных странах — болезнь Лу Ге́рига [англ. Lou Gehrig’s disease]) — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Смерть наступает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры. Боковой амиотрофический склероз следует отличать от синдрома БАС, который может сопровождать такие заболевания, как клещевой энцефалит.

Болезнь впервые описана в 1869 году Жан-Мартеном Шарко.

На международном уровне показатели заболеваемости боковым амиотрофическим склерозом (amyotrophic lateral sclerosis, ALS) или заболеванием двигательных нейронов (motor neurone disease, MND) по всему миру оцениваются в диапазоне от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год, то есть БАС является редким заболеванием.

Содержание

- 1 Этиология

- 2 Факторы риска

- 3 Течение болезни

- 4 Симптомы

- 5 Диагностика

-

6 Лечение

- 6.1 Замедление прогрессирования

- 6.2 В России

- 7 Акции в поддержку

- 8 См. также

- 9 Примечания

- 10 Ссылки

Этиология

Точная этиология БАС неизвестна. Примерно в 5% случаев встречаются семейные (наследственные) формы заболевания. 20% семейных случаев БАС связаны с мутациями гена супероксиддисмутазы-1, расположенного в 21-й хромосоме. Как полагают, этот дефект наследуется аутосомно-доминантно.

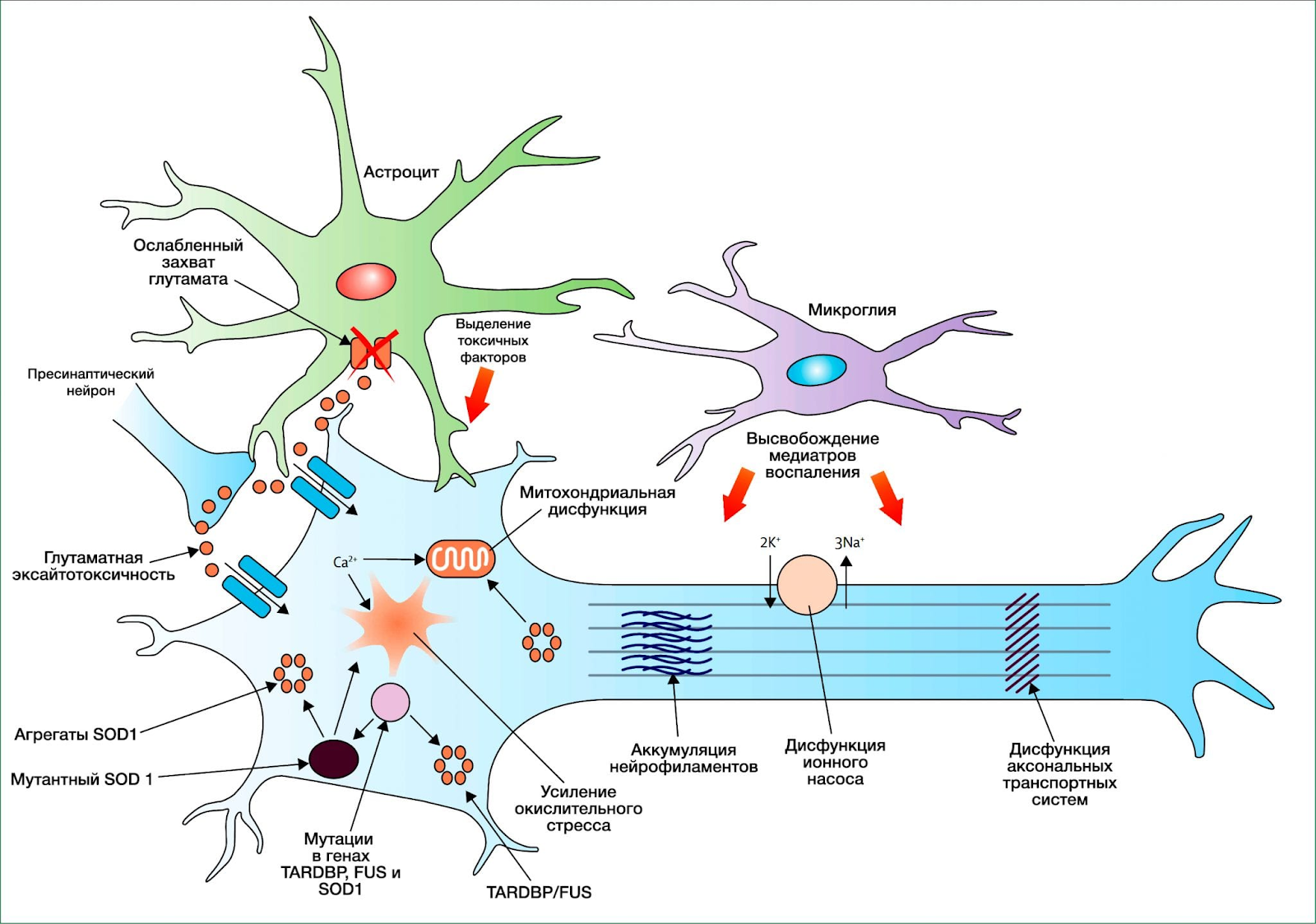

В патогенезе заболевания ключевую роль играет повышенная активность глутаматергической системы, при этом избыток глутаминовой кислоты вызывает перевозбуждение и гибель нейронов (т. н. эксайтотоксичность). Сохранившиеся мотонейроны могут спонтанно деполяризироваться, что клинически выявляется фасцикуляциями.

Учёные из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе установили молекулярно-генетический механизм, лежащий в основе возникновения данного заболевания. Он связан с появлением в клетках большого количества четырёхспиральной ДНК и РНК в гене C9orf72, что приводит к нарушению процесса транскрипции, а, следовательно, и синтеза белка. Однако, вопрос о том, как именно эти изменения ведут к деградации мотонейронов, остаётся открытым.

Также важное значение в патофизиологии имеет TDP-43, который был определен как основной компонент убиквитинированных цитоплазматических белковых агрегатов у всех пациентов со спорадическим БАС, но расположенный вне ядра (в нормальных нейронах он находится в ядре). Несмотря на то, что вопрос того, являются ли данные агрегаты причиной нейродеградации при БАС, остается открытым, мутации в TARDBP были обнаружены всего лишь в 3 % случаях наследственной формы склероза и у 1,5 % пациентов со спорадическим БАС, позволяя предположить, что агрегаты TDP-43 играют ключевую роль в инициации БАС. Помимо мутаций в гене TARDBP ионы цинка также могут вызывать агрегацию TDP-43.

Обнаружение мутаций гена FUS (Fusion in Sarcoma — ген «слияния в саркоме») в 16-й хромосоме, которые связаны с наследственными формами БАС, поддерживает данную теорию. Агрегаты FUS не были явно определены у пациентов с патологическими изменениями в TDP-43 или SOD1, что указывает на новый путь возникновения болезни.

Факторы риска

На БАС приходится примерно 3% всех органических поражений нервной системы. Болезнь обычно развивается начиная с возраста 30—50 лет.

Суммарный риск получить БАС в течение жизни составляет 1:400 для женщин и 1:350 для мужчин.

5—10 % заболевших — носители наследственной формы БАС; на тихоокеанском острове Гуам выявлена особая, эндемичная форма заболевания. Абсолютное большинство случаев (90—95 %) не связаны с наследственностью и не могут быть положительно объяснены какими-либо внешними факторами (перенесёнными заболеваниями, травмами, экологической ситуацией и т. п.).

Несколько научных исследований нашли статистические корреляции между БАС и некоторыми сельскохозяйственными пестицидами.

Течение болезни

Ранние симптомы болезни: подёргивания, судороги, онемение мышц, слабость в конечностях, затруднение речи — также свойственны многим более распространённым заболеваниям, поэтому диагностика БАС затруднена — до тех пор, пока болезнь не развивается до стадии мышечной атрофии.

В редких случаях возможно наличие продромальной фазы, до 1 года, во время которой будут наблюдаться изолированные фасцикуляции и/или судороги.

В зависимости от того, какие части тела поражены в первую очередь, различают

- БАС конечностей (до трёх четвертей больных) начинается, как правило, с поражения одной или обеих ног. Больные чувствуют неловкость при ходьбе, негибкость в голеностопе, спотыкаются. Реже встречаются поражения верхних конечностей, при этом затруднено выполнение обычных действий, требующих гибкости пальцев или усилия кисти.

- Бульбарный БАС проявляется в затруднении речи (больной говорит «в нос», гнусавит, плохо управляет громкостью речи, в дальнейшем испытывает трудности с глотанием).

Во всех случаях мышечная слабость постепенно охватывает всё больше частей тела (больные бульбарной формой БАС могут не доживать до полного пареза конечностей). Симптомы БАС включают признаки поражения как нижних, так и верхних двигательных нервов:

- поражение верхних двигательных нейронов: гипертонус мышц, гиперрефлексия, аномальный рефлекс Бабинского.

- поражение нижних двигательных нейронов: слабость и атрофию мышц, судороги, непроизвольные фасцикуляции (подёргивания) мышц.

Рано или поздно больной теряет способность самостоятельно передвигаться. Болезнь не влияет на умственные способности, но приводит к тяжёлому состоянию в ожидании неминуемой смерти. На поздних этапах болезни поражается дыхательная мускулатура, больные испытывают перебои в дыхании, в конечном итоге их жизнь может поддерживаться только искусственной вентиляцией лёгких и искусственным питанием. Обычно от выявления первых признаков БАС до смерти проходит от трёх до пяти лет. Однако широко известный физик-теоретик Стивен Хокинг (1942-2018) и гитарист Джейсон Беккер (род. 1969) — единственные известные больные с однозначно диагностированным БАС, у которых состояние со временем стабилизировалось.

Симптомы

- слабость;

- мышечные спазмы;

- нарушения речи и глотания;

- нарушение равновесия;

- спастика;

- повышение глубоких рефлексов или расширение рефлексогенной зоны;

- патологические рефлексы;

- атрофия;

- зависание стопы;

- респираторные расстройства;

- приступы непроизвольного смеха или плача;

- депрессия.

Диагностика

Существует множество заболеваний, вызывающих те же симптомы, что и ранние стадии БАС. Диагностика заболевания возможна только методом исключения более распространённых заболеваний. Оба ключевых признака БАС (поражения и верхних, и нижних двигательных нейронов) проявляются на достаточно развитых стадиях болезни.

Международной федерацией неврологии (англ. World Federation of Neurology) разработаны Эль-Эскориальские критерии для постановки диагноза БАС. Для этого необходимо наличие:

- признаков поражения центрального мотонейрона по клиническим данным

- признаков поражения периферического мотонейрона по клиническим, электрофизиологическим и патоморфологическим данным

- прогрессирующего распространения симптомов в пределах одной или нескольких областей иннервации, что выявляют при наблюдении за больным

При этом должны быть исключены другие причины данных симптомов.

Для электрофизиологического обследования используется электромиография, которая полезна в исследовании проводимости нервов и определении наличия признаков поражения периферического мотонейрона (потенциалы фибрилляций, потенциалы фасцикуляций, положительные острые волны и др).

Также важно дифференцировать фасцикуляции при БАС от фасцикуляций при синдроме доброкачественных фасцикуляций (англ. BFS), который зачастую диагностируется при наличии фасцикуляций и одновременном отсутствии объективной слабости и изменений на ЭМГ, и имеет чаще всего психологическую причину.

Второстепенными методами диагностики являются:

- МРТ головного и спинного мозга

- биохимический анализ крови (КФК, креатинин, общий белок, АЛС, АСТ, ЛДГ)

- клинический анализ крови

- исследование ликвора (белок, клеточный состав)

- серологические анализы (антитела к боррелиям, к ВИЧ)

- транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

- биопсия мышцы или нерва

Возможные изменения при обследовании второстепенными методами диагностики:

- повышение КФК в 2-3 раза (у 50 % больных)

- незначительное повышение АЛТ, АСТ, ЛДГ

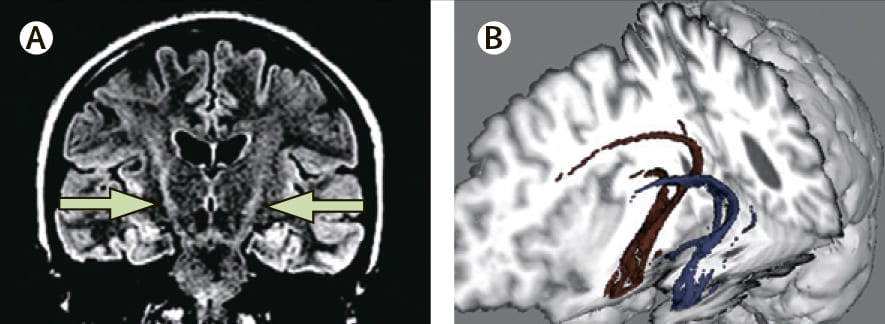

- выявление отмирания пирамидных путей на МРТ

- признаки атрофии и денервации при гистологическом исследовании

Лечение

Больным БАС требуется поддерживающая терапия для облегчения симптомов.

Постепенно у больных начинает ослабляться дыхательная мускулатура, развивается дыхательная недостаточность и становится необходимым применение оборудования для облегчения дыхания во время сна (IPPV или BIPAP). Затем, после полного отказа дыхательной мускулатуры, требуется круглосуточное использование аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Ведутся исследования по методу лечения, использующего блокировку генов, вызывающих это заболевание.

Замедление прогрессирования

Рилузол (рилутек) — единственный препарат, достоверно замедляющий прогрессирование БАС. Доступен с 1995 года. Он ингибирует высвобождение глутамата, тем самым уменьшая повреждение двигательных нейронов. Продлевает жизнь больных в среднем на месяц, немного отдаляет момент, когда больному потребуется искусственная вентиляция легких.

HAL-терапия, новый метод роботизированного лечения, официально допущен к применению в реабилитации БАС в Европе и Японии.

Также проводятся клинические исследования по применению препаратов Radicava и Masitinib.

В России

В Москве действуют:

- Благотворительный фонд помощи людям с БАС и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас»

- Благотворительный фонд помощи больным БАС Г. Н. Левицкого. http://www.alsportal.ru

- служба помощи больным БАС при АНО «Больница Святителя Алексия».

В то же время в России многим больным БАС не оказывается надлежащая медицинская помощь. Например, до 2011 года БАС даже не был включен в список редких заболеваний, а единственный препарат, замедляющий течение болезни, Рилузол, не зарегистрирован.

Акции в поддержку

Летом 2014 года проходила популярная вирусная акция по повышению осведомлённости о заболевании и сбор средств, получившая название Ice Bucket Challenge или ALS Ice Bucket Challenge. Летом 2018 года акция прошла повторно для сбора средств на построение клиники по борьбе с заболеванием в Южной Корее.

См. также

- Супероксиддисмутаза-1 — фермент, связанный с частью случаев заболевания.

- Спинальная мышечная атрофия

Болезнь двигательного нейрона по МКБ-10 относится к классу болезней с системной атрофией элементов центральной нервной системы. Болезнь двигательного нерва (БДН) также называют боковой амиотрофический склероз (БАС) или болезнь моторных нейронов. Это заболевание характеризуется поражением верхних нейронов головного мозга с последующим нарушением их связи со спинным мозгом. В результате заболевания развивается паралич всего тела.

На сегодняшний день БДН относится к неизлечимым заболеваниям. Все терапевтические средства направлены на замедление прогрессирования патологического процесса и улучшение качества жизни пациента. В Юсуповской больнице высококвалифицированные неврологи выполняют поддерживающую терапию пациентов с БДН, которая способствует облегчению их состояния.

Причины

Исходя из того, что болезнь двигательного нейрона по МКБ-10 относят к системным атрофиям с поражением преимущественно центральной нервной системы, основными ее характеристиками являются дегенеративные процессы в центральных извилинах лобных долей.

Разрушительный процесс распространяется на ядра двигательных нейронов ствола головного мозга с изменением в кортикоспинальных путях. В результате происходит медленно прогрессирующая мышечная атрофия.

Причинами развития БДН являются наследственность и факторы окружающей среды. В семейных случаях развития патологии отмечаются мутации отдельных генов, кодирующих ДНК-связывающие белки. Наследственная форма патологии встречается в 5-10% случаев. В остальных случаях причина патологии остается неизвестной.

Провоцирующими факторами могут быть:

- шоковые и механические травмы головного и спинного мозга;

- чрезмерные физические нагрузки;

- воздействие вредных веществ.

На данный момент болезнь двигательного нерва продолжает изучаться. Сейчас разрабатываются теории о связи патологии с нарушением работы химических структур РНК, сбоем транспортировки продуктов метаболизма в клетках, нарушением энергетического обмена.

Исследования показали, что инфекционные заболевания, такие как полиомиелит, не вызывают болезнь двигательного нерва, хотя и характеризуются прогрессирующей мышечной атрофией. Патологии хоть и имеют примерно одинаковый конечный результат, но механизмы их действия разные.

Болезнь двигательного нейрона: виды

Болезнь двигательного нейрона имеет код МКБ-10 G12: Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы. Она относится к группе неврологических заболеваний, при которых происходит поражение двигательных нейронов. Синонимы: болезнь Лу Герига, болезнь Шарко. Во многих станах для обозначения болезни двигательного нейрона принято употреблять термин «Боковой амиотрофический склероз» (БАС), как наиболее распространенной патологии в этой группе. Сюда также относят:

- наследственную спастическую параплегию;

-

первичный боковой склероз;

-

прогрессирующую мышечную атрофию;

-

болезнь двигательного нейрона, бульбарная форма;

-

псевдобульбарный паралич;

-

первичный латеральный склероз.

Болезнь характеризуется дегенерацией двигательных нейронов в коре головного мозга, стволе головного мозга, кортикоспинальных путях и спинном мозге. В результате происходит прогрессирующий мышечный паралич.

Заболевание относится к редким. Его распространенность составляет примерно 2-3 человека на 100 тысяч в год. Наиболее часто болезнь возникает у людей в возрасте 60-70 лет, хотя не исключено развитие патологии и у людей младше 40 лет.

Симптомы

Прогрессирующая мышечная атрофия вызывается дистрофическими процессами в моторных нейронах. Клинические проявления будут зависеть от того, в какой группе клеток произошло нарушение. Например, болезнь двигательного нейрона с боковым амиотрофическим склерозом возникает в результате поражения нейронов в прецентральной мозговой извилине и стволе спинного мозга. Спастическая параплегия развивается при нарушениях в прецентральной мозговой извилине. Прогрессирующий бульбарный паралич происходит на фоне изменений в работе бульбарной группы каудальных нервов с поражением их ядер и корешков.

С прогрессированием патологии у пациента возникают двигательные нарушения, проблемы с глотанием, дыханием, ухудшаются коммуникативные навыки. Болезнь имеет следующую характерную симптоматику:

- ухудшается работа рук, мелкая моторика. Пациенту трудно выполнять самые простые задачи: открыть ручку двери или кран, взять предмет, нажать на кнопку;

- нарастает слабость в ногах, что приводит к трудностям в передвижении;

- ослабевают мышцы шеи, вследствие чего пациенту становится трудно дышать, глотать пищу и воду;

- болезнь часто затрагивает мышцы, которые участвуют в процессе дыхания;

- при поражении зон головного мозга, ответственных за эмоции, пациент может не контролировать свое поведение, периодически беспричинно смеясь или плача.

С прогрессированием патологии ухудшается память, снижается концентрация внимания, затрудняется общение с другими людьми. На поздних стадиях пациент становится полностью обездвижен и ему требуется постоянных уход. При этом болезнь не затрагивает интеллект, больной продолжает ощущать вкус и запах, слух и зрение не страдают. Функции сердечной мышцы, кишечника, мочевого пузыря, половых органов остаются без изменений.

Боковой амиотрофический склероз (БАС)

Впервые заболевание описано французом Жаном-Мартеном Шарко в 1869 году. Это самая распространенная форма заболевания (около 80-85% всех случаев БДН), когда в патологический процесс вовлечены двигательные нейроны и головного, и спинного мозга.

Болезнь характеризуется неуклонно прогрессирующей мышечной слабостью и атрофиями мышц. В зависимости от уровня локализации первичного поражения двигательных нейронов различают бульбарную форму заболевания, когда первично повреждаются мотонейроны в стволе головного мозга, шейно-грудную форму – при локализации первичного очага поражения на уровне шейного утолщения и пояснично-крестцовую форму заболевания. Наиболее благоприятным вариантом течения считается пояснично-крестцовая форма БАС. Средняя продолжительность жизни таких больных может достигать 7-8 лет. В некоторых случаях длительность заболевания достигает 10 или даже 15 лет. Болезнь развивается, как правило, на 5-6 десятке жизни и в 2 раза чаще встречается у мужчин.

Дебютирует болезнь в большинстве случаев с появления слабости и похудания в мышцах рук или ног, часто сопровождается мышечными подергиваниями (фасцикуляциями), однако следует помнить, что наличие изолированных мышечных подергиваний без появления слабости или гипотрофий не всегда является признаком БАС!

Среди известных людей БАС страдали композитор Дмитрий Шостакович, китайский политический деятель Мао Цзэдун, певец Владимир Мигуля, американский астрофизик Стивен Хокинг, длительность заболевания у которого превышает 50 лет.

Прогрессирующий бульбарный паралич (ПБП)

Основное отличие ПБП от других видов болезни двигательного нейрона — быстро нарастающие нарушения речи и глотания. Локализация первичного процесса — ствол головного мозга. Продолжительность жизни колеблется между 6 месяцами и 3 годами с начала появления симптомов.

Первичный латеральный склероз (ПЛС)

Редкая форма БДН, затрагивающая исключительно двигательные нейроны головного мозга, что выражается нарастанием спастичности в конечностях. Пациент практически не может самостоятельно согнуть руку или ногу вследствие высокого тонуса. Отличительными особенностями данного вида БДН является отсутствие гипотрофий, фасцикуляций и речевых нарушений. Длительность болезни, как правило, составляет более 10 лет.

Прогрессирующая мышечная атрофия (ПМА), синдром свисающих рук

Это редкий вид БДН, при котором в основном повреждаются двигательные нейроны спинного мозга. Заболевание в большинстве случаев начинается со слабости или неловкости в руках. Большинство людей живут с этим видом БДН более 5 лет.

Здесь приведены наиболее часто встречающиеся симптомы и характеристики разных видов БДН. Однако необходимо помнить, что при одном и том же виде болезни двигательного нейрона симптомы у разных людей могут проявляться по-разному, прогноз также может отличаться.

При появлении таких симптомов, как постепенно нарастающие речевые нарушения, поперхивание при глотании, слабость в руках и ногах, мышечные подергивания, следует, как можно раньше обратиться за медицинской помощью к высококвалифицированным неврологам Юсуповской больницы, которые помогут определить причины и назначить адекватное лечение.

Необходимо понимать, что диагностика БАС весьма затруднительна, так как это достаточно редкое заболевание, и зачастую неврологи в своей практике встречают единичные случаи данного заболевания. Отсутствие определенных специфических симптомов заболевания также затрудняет диагностику БАС. Известно, что диагноз устанавливается в среднем через 1-1,5 года от момента появления первых симптомов, и время для лечения уже упущено.

Диагностика

Существуют несколько методов и показателей диагностики, которые указывают на страдание двигательных нейронов и мышц.

Анализ крови

Основным показателем, который может указать на страдание двигательных нейронов и мышц – это уровень креатинфосфокиназы. Уровень фермента увеличивается при распаде мышечной ткани, и его уровень может быть повышен у людей, страдающих БАС. Однако данный показатель не является специфическим признаком патологии, поскольку может быть индикатором и других заболеваний, связанных с поражением мышц (инфаркт миокарда, миозиты, травмы).

Электронейромиография (ЭНМГ)

Для точной диагностики БАС необходимо проведение как игольчатой электромиографии, с использованием тонких игл, с помощью которых врач оценивает состояние электрической активности поврежденных и неповрежденных мышц, так и стимуляционной электронейромиграфии для исключения нарушения проведения по чувствительным волокнам, которые при БАС практически всегда остаются нетронутыми.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

Это новый метод, который может быть проведен одновременно с ЭНМГ. Он разработан для оценки состояния двигательных нейронов головного мозга. Результаты ТМС могут помочь в постановке диагноза.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

МРT способна выявить повреждения в головном и спинном мозге, вызванные инсультом, болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, опухолями и травмами спинного и головного мозга. В отдельных случаях при проведении МРТ выявляются признаки, характерные только для БДН/БАС – это свечение пирамидных путей, которые поражаются при этом заболевании.

Другие методы

Для верификации диагноза также необходимо проведение люмбальной пункции, оценки функции внешнего дыхания, проведение кардиореспираторного мониторинга. Данные исследования позволяют выявлять изменения, которые на ранних этапах не беспокоят пациента, однако вносят губительный вклад в прогрессирование заболевания.

Всегда следует помнить, что БАС – это болезнь исключения, и окончательный диагноз ставится только после полноценного качественного обследования пациента под наблюдением опытных неврологов, имеющих большой опыт работы с такими пациентами.

Цели терапии

В настоящее время не существует эффективных методов лечения данного заболевания. Поэтому терапия направлена на то, чтобы:

-

замедлить прогрессирование болезни и продлить период заболевания, при котором больной не нуждается в постоянном постороннем уходе;

-

уменьшить выраженность отдельных симптомов болезни и поддерживать стабильный уровень качества жизни.

Лечение

На сегодняшний день к неизлечимым заболеваниям относят и болезнь двигательного нейрона. Случаи выздоровления не были зафиксированы. Все средства современной медицины направлены на замедление развития дегенеративных процессов и улучшение состояния больного.

Единственным препаратом в лечении БДН, эффективность которого была доказана двумя независимыми клиническими исследованиями, является Рилузол (Рилутек). Его действие направлено на снижение уровня глутамата, который освобождается во время передачи нервных импульсов. Также положительное действие имеют препараты, связывающие свободные радикалы, и антиоксиданты.

Есть новые разработки в лечении болезни двигательного нейрона. Многие исследования доказывают иммунологическую природу развития патологии, однако, достоверно эффективные лекарства еще находятся на стадии усовершенствования.

К симптоматической терапии относят средства для улучшения состояния пациента. Применяют миорелаксанты для устранения болезненных спазмов мышц. Обязательно проводят поддержку дыхания с помощью неинвазивной вентиляции легких при помощи специальной маски.

При затруднениях при глотании кормление выполняется через зонд. Для этого составляется специальный рацион, удовлетворяющий все потребности организма в питательных веществах.

Прогноз заболевания неблагоприятный. В редких случаях больные живут до 10 лет. Обычно продолжительность жизни составляет 2-4 года после постановки диагноза.

В Юсуповской больнице предоставляют качественную паллиативную помощь больным с болезнью двигательного нерва. В отделении неврологии работает профессиональный медицинский персонал, который владеет спецификой оказания помощи подобным больным. В Юсуповской больницы созданы все условия для комфортного пребывания пациента с предоставлением ему всех необходимых медицинских услуг.

Общие представления

Потеря способности контролировать движения произвольной мускулатуры обычно описывается больными как «мышечная слабость» или как затруднения, которые можно интерпретировать как «потерю проворства». Диагностический подход к проблеме начинается с определения того, какая часть нервной системы поражена. Важно выяснить, возникает ли слабость от заболевания верхних мотонейронов (мотонейронов в коре мозга и их аксонов, опускающихся сквозь подкорковое белое вещество, внутреннюю капсулу, ствол мозга и далее по спинному мозгу) или же от заболевания «двигательной единицы» (нижних мотонейронов в вентральных рогах спинного мозга и их аксонов в спинномозговых корешках и периферических нервах, нервномышечной передачи и скелетной мускулатуры). [Каждая двигательная нервная клетка с помощью древовидных ветвлений концевых частей ее волокон контактирует со многими мышечными волокнами: вместе они образуют «двигательную единицу». — Прим. перев.

Общая характеристика: дисфункция верхних (центральных) мотонейронов — повышенный мышечный тонус (спастичность), повышенные глубокие сухожильные рефлексы, положительный симптом Бабинского.

Дисфункция нижних (периферических) мотонейронов: сниженный мышечный тонус, сниженные рефлексы, мышечная атрофия.

В табл. 12-1 представлены симптомы мышечной слабости и другие проявления, возникающие при поражении различных участков нервной системы. В табл.12-2 — наиболее частые причины мышечной слабости в связи с первичной локализацией поражения.

Оценка

Из анамнеза обращают внимание на скорость развития мышечной слабости, наличие нарушений чувствительности и других неврологических симптомов, информацию о применении лекарств, предрасполагающие факторы и семейный анамнез. При физикальном обследовании следует определить локализацию поражения в соответствии с критериями, изложенными ранее, и в табл. 12-1.

При поражении головного или спинного мозга для распознавания причин заболевания важны такие исследования, как КТ, МРТ, миелография, особенно при структурных и демиелинизирующих процессах. Люмбальная пункция диагностически значима при демиелинизирующих и инфекционных процессах; исследование сыворотки крови и мочи — при расстройствах питания и интоксикациях; биопсия пораженной ткани — для дифференциальной диагностики между опухолевым и инфекционным процессом.

Таблица 12-1 Клинические различия мышечной слабости при поражении различных отделов нервной системы

| Локализация поражения | Клинические признаки мышечной слабости | Сопутствующие симптомы |

| ВЕРХНИЙ МОТОНЕЙРОН (центральный паралич) | ||

| Кора головного мозга | Гемипарез (лицо и рука преимущественно, или нога преимущественно) | Односторонняя потеря чувствительности, судороги, гомонимная гемианопсия или квадрантная гемианопсия, афазия, апраксия |

| Внутренняя капсула | Гемипарез (лицо, рука, нога могут быть затронуты в равной степени) | Одностороннее снижение чувствительности, гомонимная гемианопсия или квадрантная гемианопсия |

| Ствол головного мозга | Гемипарез (рука и нога; лицо может быть совсем не вовлечено) | Головокружение, тошнота и рвота, атаксия и дизартрия, нарушение движений глазных яблок, нарушение черепной иннервации, нарушение сознания, синдром Горнера |

| Спииной мозг (поражение обеих половин) | Тетрапарез, если страдают верхние и средние шейные отделы; нижний парапарез, если страдают нижние шейные и грудные отделы | Уровень чувствительных расстройств; дисфункция прямой кишки и мочевого пузыря |

| Спинной мозг (поражение одной половины) | Гемипарез ниже уровня поражения (синдром Броун-Секара) | Потеря болевой чувствительности на противоположной стороне, тактильной и мышечно-суставной на стороне поражения ниже его уровня |

| «ДВИГАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА» (периферический паралич) | ||

| Стволовые и спинальные мотонейроны | Слабость мышц, иннервируемых мотонейронами двигательного ядра черепного нерва или переднего рога спинального сегмента | Фасцикуляции и фибрилляции страдающих мышц и их атрофия; нарушения чувствительности в соответствующих дерматомах |

Таблица 12-1 Клинические различия мышечной слабости при поражении различных отделов нервной системы

(продолжение)

| Локализация поражения | Клинические признаки мышечной слабости | Сопутствующие симптомы |

| Корешок спинного мозга | Слабость мышц, иннервируемых корешком черепного нерва или спинного мозга | Потеря чувствительности и корешковая боль в соответствующем дерматоме |

| Периферический нерв Полиневропатия | Периферическая мышечная слабость больше в стопах, чем в кистях; характерна симметрия | Периферические нарушения чувствительности, обычно в стопах в большей степени, чем в кистях |

| Мононевропатия | Мышечная слабость соответственно зоне иннервации отдельного нерва | Потеря чувствительности и боли в зоне иннервации отдельного нерва |

| Нервно-мышечное соединение | Патологическая мышечная утомляемость, часто в сочетании с нарушением зрения в виде диплопии и птоза | Нарушений чувствительности нет; рефлексы в норме |

| Мышцы | Слабость (чаще) проксимальных мышц | Нет нарушений чувствительности, при выраженном поражении — снижение рефлексов; может быть боль в мышцах при пальпации |

Разобраться в поражении «двигательной единицы» помогают электромиогра-фия и исследование скорости проведения импульса по нервным волокнам. В результате удается дифференцировать поражения различных компонентов «двигательной единицы». МРТ или миелография важны для оценки структурных причин заболеваний нервных корешков: исследование мочи и сыворотки крови для исключения системных поражений могут быть дополнены анализом спинномозговой жидкости; КК сыворотки — индикатор поражения мышечной ткани; биопсия нервной ткани используется редко, но биопсия мышечной ткани диагностически значима для многих мышечных заболеваний.

Таблица 12-2 Распространенные причины мышечной слабости

ВЕРХНИЕ МОТОНЕЙРОНЫ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ)

Кора: ишемия, кровоизлияние, повреждение коры в результате интрацеребрального патологического процесса (первичный или метастатический рак, абсцесс); повреждение коры экстрацеребральным патологическим процессом (субдуральная гематома); дегенерация (боковой амиотрофический склероз).

Подкорковое белое вещество или внутренняя капсула: ишемия, кровоизлияние, повреждение ткани интрацеребральным патологическим процессом (первичный или метастатический рак, абсцесс); патоиммунный процесс (рассеянный склероз); инфекция (прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия).

Ствол головного мозга: ишемия, патоиммунный процесс (рассеянный склероз). Спинной мозг: компрессия (шейный спондилёз, метастазы рака, эпидуральный абсцесс); патоиммунный процесс (рассеянный склероз, поперечный миелит); инфекция (миелопатия при СПИДе, миелопатия, обусловленная HTLV-1, tabes dorsalis); дефицит питания (подострая комбинированная дегенерация).

«ДВИГАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА» (ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ)

Мотонейроны спинного мозга: дегенерация (боковой амиотрофический склероз);

инфекция (полиомиелит).

Спинномозговой корешок: компрессия (дегенеративное заболевание диска); патоиммунный процесс (синдром Гийена — Барре), инфекция (полирадикулопатия, ассоциированная со СПИДом, болезнь Лайма)

Периферический нерв: метаболическое поражение (сахарный диабет, уремия, порфи-рия); токсическое поражение (этанол, тяжелые металлы, обилие лекарств, дифтерия); дефицит питания (дефицит цианокобаламина); патоиммунный процесс (паранеопласти-ческий, парапротеинемия); инфекция (ассоциированная со СПИДом полиневропатия, множественная мононевропатия); компрессия нерва.

Нервно-мышечная передача: патоиммунный процесс (myasthenia gravis); токсическое воздействие (ботулизм, аминогликозиды).

Мышцы: воспаление (полимиозит, включая генерализованный миозит); дегенерация (мышечная дистрофия); токсическое поражение (глюкокортикоиды, этанол, азатиоприн); инфекция (трихинеллез); обменные поражения (гипотиреоз, периодический паралич); врожденные болезни (болезнь центрального стержня).

Двигательные расстройства

Двигательные расстройства часто делят на акинетические ригидные формы, при которых отмечаются мышечная скованность и замедленность движений, и гиперкинетические формы, когда выражены непроизвольные движения. В любом случае мышечная сила, как правило, сохраняется.

Большинство двигательных расстройств возникает в результате нарушения функциональной активности медиаторов в базальных ганглиях, патогенез может 6ып> различным. Наиболее частые причины: дегенеративные заболевания (врожденные или идиопатические), возможно, спровоцированные приемом лекарств, несостоятельность систем органов, инфекции ЦНС или ишемия базальных ганглиев. Ниже представлен краткий обзор клинических аспектов основных категорий двигательных расстройств.

Брадикинезия

Неспособность больного начинать движение или легко и быстро выполнять обычные произвольные движения. Отмечаются замедленность движений, уменьшение количества автоматических движений, таких как размахивание руками при ходьбе и моргание. Это обычно указывает на болезнь Паркинсона.

Тремор

Ритмичные колебания части тела относительно фиксированной точки, обычно наблюдается тремор дистальных отделов конечностей и, реже, головы, языка или нижней челюсти. Тремор можно подразделить на виды в зависимости от локализации и амплитуды движений. Чаще всего встречается крупноразмашистый тремор в покое — 4-5 мышечных сокращений в 1 с, что является признаком болезни Паркинсона; выраженный постуральный (тонический) тремор с периодичностью 8-10 мышечных сокращений в 1 с может быть гипертрофированным вариантом физиологического тремора или признаком эссенциального наследственного тремора, характерного для нескольких членов одной семьи. Для лечения последнего применяют пропранолол (анаприлин) или примидон (гексамидин).

Астериксис

Быстрые аритмичные движения, прерывающие фоновые произвольные сокращения мускулатуры, обычно это быстрые сгибания и разгибания кистей вытянутых вперед рук. Этот «печеночный хлопок» (при печеночной недостаточности) может наблюдаться также при лекарственной энцефалопатии, при несостоятельности некоторых систем органов или инфекции ЦНС. Лечение должно быть направлено на заболевание, лежащее в основе тремора.

Миоклонус

Кратковременные аритмичные мышечные сокращения или подергивания. Как и астериксис, обычно является признаком рассеянной энцефалопатии, иногда отмечается после кратковременной остановки сердца, когда распространенная гипоксия мозга вызывает многоочаговый миоклонус. Эффективно лечение следующими препаратами: клоназепам, вальпроат, баклофен.

Дистония

Непроизвольная длительная поза или малоизменяемые фиксированные патологические позы. Они часто нелепы, вычурны, с насильственным сгибанием или разгибанием в отдельных суставах. Дистонии носят генерализованный или очаговый характер (спастическая кривошея, блефароспазм). Симптоматическое лечение проводят высокими дозами антихолинергических препаратов, бензодиазепинов, бакло-фена и антиконвульсантов. Локальные инъекции ботулотоксина эффективны при некоторых очаговых дистониях.

Хореоатетоз

Комбинация хореи (быстрые, порывистые движения) и атетоза (медленные судорожные движения). Эти два типа патологических движений сосуществуют, хотя один из компонентов может быть выражен в большей степени. Хореические симптомы преобладают при непроизвольных движениях ревматической (болезнь Сиден-гама) хореи и болезни Гентингтона. Атетоз доминирует в картине некоторых форм церебрального паралича. Длительный прием нейролептиков может вести к медленной дискинезии, в симптоматике которой хореоатетоз охватывает мускулатуру щек, языка и нижней челюсти. В лечении применяют бензодиазепины, резерпин, низкие дозы нейролептиков, хотя результаты часто разочаровывают.

Тики

Стереотипные, бессмысленные движения, как моргание, чихание или покашливание. Синдром Жилля де ля Туретта встречается редко, протекает тяжело. Его клиническая картина включает моторные тики (конвульсии лица, шеи, плечей), головные тики (хрюканье, произнесение слов), «поведенческие тики» (копролалия, эхолалия). Причины синдрома неизвестны. Лечение галоперидолом обычно снижает частоту и выраженность проявлений синдрома.

Боковой (латеральный) амиотрофический склероз (БАС) (также известен как болезнь моторных нейронов, Мотонейронная болезнь, болезнь Шарко, в англоязычных странах — болезнь Лу Герига) — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепно-мозговых нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Общие сведения.

Болезнь известна не так давно. Впервые описана Жан-Мартеном Шарко в 1869г. По статистике выявляется у 2-5 человек на 100 000 населения в год, что говорит о том, что данная патология относительно редко встречается. Всего в мире насчитывается около 70 тысяч больных боковым амиотрофическим склерозом. Обычно заболевание заявляет о себе у людей старше 50 лет.

Совсем недавно было высказано мнение, что случаи бокового амиотрофического склероза чаще регистрируются у высокоинтеллектуальных людей, профессионалов в своем деле, а также у спортсменов-атлетов, которые на протяжении всей жизни отличались крепким здоровьем.

В 90% случаев БАС носит спорадический, а в 10% — семейный или наследственный характер как с аутосомно-доминантным (преимущественно), так и с аутосомно-рецессивным типами наследования. Клинические и патоморфологические характеристики семейного и спорадического БАС практически идентичны.

Точная этиология БАС неизвестна.

Патогенез.

Сущность болезни заключается в дегенерации двигательных нейронов, т.е. под воздействием ряда причин запускается процесс разрушения нервных клеток, ответственных за сокращения мышц. Этот процесс затрагивает нейроны коры больших полушарий, ядер головного мозга и нейроны передних рогов спинного мозга. Двигательные нейроны погибают, а их функции никто больше не выполняет. Нервные импульсы к мышечным клеткам больше не поступают. И мышцы слабеют, развиваются парезы и параличи, атрофия мышечной ткани.

Если в основе бокового амиотрофического склероза лежит мутация в гене супероксиддисмутазы-1, то процесс выглядит примерно следующим образом. Мутантная супероксиддисмутаза-1 накапливается в митохондриях двигательных нейронов (в энергетических станциях клетки). Это «мешает» нормальному внутриклеточному транспорту белковых образований. Белки соединятся друг с другом, как бы слипаются, и это запускает процесс дегенерации клетки.

Если причиной становится избыток глутамата, то механизм запуска разрушения двигательных нейронов выглядит так: глутамат открывает каналы в мембране нейронов для кальция. Кальций устремляется внутрь клеток. Избыток кальция, в свою очередь, активирует внутриклеточные ферменты. Ферменты как бы «переваривают» структуры нервных клеток, при этом образуется большое количество свободных радикалов. И эти свободные радикалы повреждают нейроны, постепенно приводя к их полному разрушению.

Предполагается, что роль других факторов в развитии БАС также заключается в запуске свободнорадикального окисления.

Классификация БАС, формы:

- пояснично-крестцовая;

- шейно-грудная;

- бульбарная: при поражении периферического мотонейрона в стволе головного мозга;

- высокая: при поражении центрального мотонейрона.

Общими симптомами, характерными для любой из форм бокового амиотрофического склероза, являются:

- сугубо двигательные нарушения;

- отсутствие чувствительных расстройств;

- отсутствие расстройств со стороны органов мочеиспускания и дефекации;

- неуклонное прогрессирование болезни с захватом новых мышечных массивов вплоть до полной обездвиженности;

- наличие периодических болезненных судорог в пораженных частях тела, их называют крампи.

Клиника

Начальные проявления заболевания:

•слабость в дистальных отделах рук, неловкость при выполнении тонких движений пальцами, похудание в кистях и фасцикуляции (мышечные подергивания)

•реже заболевание дебютирует слабостью в проксимальных отделах рук и плечевом поясе, атрофиями в мышцах ног в сочетании с нижним спастическим парапарезом

•возможно также начало заболевания с бульбарных расстройств – дизартрии и дисфагии (25% случаев)

•крампи (болезненные сокращения, спазмы мышц), нередко генерализованные, встречаются практически у всех больных БАС, и нередко являются первым признаком заболевания

Для БАС в большинстве случаев характерна асимметричность симптоматики.

Пояснично-крестцовая форма:

При этой форме заболевания возможно два варианта:

- болезнь начинается только с поражения периферического мотонейрона,расположенного в передних рогах пояснично-крестцового отдела спинного мозга. В этом случае у больного развивается мышечная слабость в одной ноге, затем она появляется и в другой, снижаются сухожильные рефлексы (коленный, ахиллов), снижается тонус мышц в ногах, постепенно формируются атрофии (это выглядит как похудение ног, как бы «усыхание»). Одновременно с этим в ногах наблюдаются фасцикуляции – непроизвольные мышечные подергивания с небольшой амплитудой («волны» мышц, мышцы «шевелятся»). Затем в процесс вовлекаются мышцы рук, в них также снижаются рефлексы, образуются атрофии. Процесс идет выше – вовлекается бульбарная группа мотонейронов. Это приводит к появлению таких симптомов, как нарушение глотания, смазанность и нечеткость речи, гнусавый оттенок голоса, истончение языка. Возникают поперхивания при приеме пищи, начинает отвисать нижняя челюсть, появляются проблемы с жеванием. На языке также бывают фасцикуляции;

- в начале болезни выявляются признаки одновременного поражения центрального и периферического мотонейронов, обеспечивающих движения в ногах. При этом слабость в ногах сочетается с повышением рефлексов, повышением мышечного тонуса, атрофиями мышц. Появляются патологические стопные симптомы Бабинского, Гордона, Шеффера, Жуковского и др. Затем аналогичные изменения возникают в руках. Потом вовлекаются и мотонейроны головного мозга. Появляются нарушения речи, глотания, жевания, подергивания в языке. Присоединяются насильственный смех и плач.

Шейно-грудная форма:

Также может дебютировать двумя способами:

- поражение только периферического мотонейрона – появляются парезы, атрофии и фасцикуляции, снижение тонуса в одной кисти. Через пару месяцев те же симптомы возникают и в другой кисти. Кисти рук приобретают вид «обезьяньей лапы». Одновременно в нижних конечностях выявляют повышение рефлексов, патологические стопные знаки без атрофий. Постепенно мышечная сила снижается и в ногах, в процесс вовлекается бульбарный отдел головного мозга. И тогда присоединяются нечеткость речи, проблемы с глотанием, парезы и фасцикуляции языка. Слабость в мышцах шеи проявляется свисанием головы;

- одновременное поражение центрального и периферического мотонейронов. В руках одновременно присутствуют атрофии и повышенные рефлексы с патологическими кистевыми признаками, в ногах – повышение рефлексов, снижение силы, патологически стопные симптомы при отсутствии атрофий. Позже поражается бульбарный отдел.

Бульбарная форма:

- При этой форме заболевания первыми симптомами при поражении периферического мотонейрона в стволе мозга становятся расстройства артикуляции, поперхивание при приеме пищи, гнусавость голоса, атрофия и фасцикуляции языка. Движения языка затруднены. Если поражен и центральный мотонейрон, то к этим симптомам присоединяются и повышение глоточного и нижнечелюстного рефлексов, насильственный смех и плач. Повышается рвотный рефлекс.

В руках по мере прогрессирования болезни формируется парез с атрофическими изменениями, повышением рефлексов, повышением тонуса и патологическими стопными признаками. Аналогичные изменения возникают и в ногах, но несколько позже.

Высокая форма:

Это разновидность бокового амиотрофического склероза, когда заболевание протекает с преимущественным поражением центрального мотонейрона. При этом во всех мышцах туловища и конечностей формируются парезы с повышением мышечного тонуса, патологическими симптомами.

Бульбарная и высокая формы БАС являются прогностически неблагоприятными. Больные с таким началом заболевания имеют меньшую продолжительность жизни по сравнению с шейно-грудной и пояснично-крестцовой формами. Какими бы ни были первые проявления заболевания, оно неуклонно прогрессируют.

Парезы в различных конечностях приводят к нарушению способности самостоятельно передвигаться, обслуживать себя. Вовлечение в процесс дыхательной мускулатуры приводит вначале к появлению одышки при физической нагрузке, затем одышка беспокоит уже в покое, появляются эпизоды острой нехватки воздуха. В терминальных стадиях самостоятельное дыхание просто невозможно, больным требуется постоянная искусственная вентиляция легких.

Продолжительность жизни больного БАС составляет по разным данным от 2 до 12 лет, однако более 90% больных умирают в течение 5 лет от момента постановки диагноза. В терминальную стадию болезни больные полностью прикованы к постели, дыхание поддерживается с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Причиной гибели таких больных может стать остановка дыхания, присоединение осложнений в виде пневмонии, тромбоэмболии, инфицирования пролежней с генерализацией инфекции.

Диагностика:

Среди параклинических исследований наиболее существенное диагностическое значение имеет электромиография. Выявляется распространенное поражение клеток передних рогов (даже в клинически сохранных мышцах) с фибрилляциями, фасцикуляциями, позитивными волнами, изменениями потенциалов двигательных единиц (увеличивается их амплитуда и длительность) при нормальной скорости проведения возбуждения по волокнам чувствительных нервов. Содержание КФК в плазме может быть незначительно повышено

Боковой амиотрофический склероз нужно заподозрить:

•при развитии слабости и атрофий, а возможно и фасцикуляций (мышечных подергиваний) в мышцах кисти

•при похудания мышц тенара одной из кистей с развитием слабости аддукции (приведения) и оппозиции большого пальца (обычно асимметрично)

•при этом наблюдается затруднение при схватывании большим и указательным пальцами, затруднения при подбирании мелких предметов, при застегивании пуговиц, при письме

•при развитии слабости в проксимальных отделах рук и плечевом поясе, атрофий в мышцах ног в сочетании с нижним спастическим парапарезом

•при развитии у пациента дизартрии (нарушений речи) и дисфагии (нарушений глотания)

•при появлении у пациента крампи (болезненных мышечных сокращений)

Диагностические критерии БАС:

- Симптомы поражения нижнего моторного нейрона (включая ЭМГ-подтверждение в клинически сохранных мышцах).

- Симптомы поражения верхнего моторного нейрона

- Прогрессирующее течение

Критерии исключения БАС

Для диагностики бокового амиотрофического склероза необходимо отсутствие:

•сенсорных расстройств, в первую очередь выпадений чувствительности (возможны парестезии и боли)

•тазовых расстройств — нарушений мочеиспускания и дефекации (их присоединение возможно на конечных стадиях заболевания)

•зрительных нарушений

•вегетативных нарушений

•болезни Паркинсона

•деменции альцгеймеровского типа

•синдромов, похожих на БАС

Критерии подтверждения БАС:

Диагноз БАС подьверждается:

- Фасцикуляциями в одной и более областях

- ЭМГ-признаки нейронопатии

- Нормальной скоростью проведения возбуждения по моторным и сенсорным волокнам (дитсальные моторные латенции могут быть увеличенными)

- Отсутствием блока проведения

Дифференциальный диагноз БАС (синдромы похожие на БАС):

•Спондилогенная шейная миелопатия.

•Опухоли краниовертебральной области и спинного мозга.

•Краниовертебральные аномалии.

•Сирингомиелия.

•Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при недостаточности витамина В12.

•Семейный спастический парапарез Штрюмпеля.

•Прогрессирующие спинальные амиотрофии.

•Постполиомиелитический синдром.

•Интоксикации свинцом, ртутью, марганцем.

•Недостаточность гексозаминидазы типа А у взрослых при ганглиозидозе GM2.

•Диабетическая амиотрофия.

•Мультифокальная моторная невропатия с блоками проведения.

•Болезнь Крейцтфельдта-Якоба.

•Паранеопластический синдром, в частности при лимфогранулематозе и злокачественной лимфоме.

•Синдром БАС при парапротеинемии.

•Аксональная нейропатия при болезни Лайма (Лайм-боррелиозе).

•Синдром Гийена-Барре.

•Миастения.

•Рассеянный склероз

•Эндокринопатии (тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз, диабетическая амиотрофия).

•Доброкачественные фасцикуляции, т.е. фасцикуляции, продолжающиеся годами без признаков поражения двигательной системы.

•Нейроинфекции (полиомиелит, бруцеллез, эпидемический энцефалит, клещевой энцефалит, нейросифилис, болезнь Лайма).

•Первичный боковой склероз.

Диагностические исследования при синдроме БАС.

Для уточнения диагноза и проведения дифференциального диагноза при синдроме БАС рекомендутся следующее обследование больного:

Анализ крови (СОЭ, гематологические и биохимические исследования)

Рентгенография органов грудной клетки

ЭКГ

Исследование функций щитовидной железы

Определение содержания витамина В12 и фолиевой кислоты в крови

Креатинкиназа в сыворотке

ЭМГ

МРТ головного мозга и при необходимости, спинного мозга

Люмбальная пункция.

Лечение

Эффективного лечения заболевания не существует. Единственный препарат, ингибитор высвобождения глутамата рилузол (Рилутек), отодвигает летальный исход на 2 – 4 месяца. Его назначают по 50 мг два раза в день.

Основу лечения составляет симптоматическая терапия:

•Лечебная гимнастика.

•Физическая активность. Пациент должен по мере своих возможностей поддерживать физическую активность По мере прогрессирования заболевания возникает необходимость в кресле-каталке и других специальных приспособлениях.

•Диета. Дисфагия создаёт опасность попадания пищи в дыхательные пути • Иногда возникает необходимость в питании через зонд или в гастростомии.

•Применение ортопедических приспособлений: шейного воротника, различных шин, устройств для захвата предметов.

•При крампи (болезненным мышечных спазмах): карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) и/или витамин Е, а также препараты магния, верапамил (Изоптин).

•При спастичности: баклофен (Баклосан), Сирдалуд, а также клоназепам.

•При слюнотечении атропин, или гиосцин (Бускопан).

•При невозможности приема пищи вследствие нарушения глотания накладывают гастростому или вводят назогастральный зонд. Раннее проведение чрезкожной эндоскопической гастростомии продлевает жизнь пациентов в среднем на 6 месяцев.

•При болевых синдромах используют весь арсенал аналгетиков. В том числе на конечных стадиях наркотические аналгетики.

•Иногда некоторое временное улучшение приносят антихолинэстеразные препараты (неостигмина метилсульфат — прозерин).

•Церебролизин в высоких дозах (10-30 мл в/в капельно 10 дней повторными курсами). Существует ряд небольших исследований, показывающих нейропротективную эффективность церебролизина при БАС.

•Антидепрессанты: Серталин или Паксил или Амитриптилин (часть больных БАС предпочитает именно его как раз из-за побочных действий – он вызывает сухость во рту, соответственно уменьшает гиперсаливацию (слюнотечение), часто мучающую больных БАС).

•При появлении дыхательных нарушений: искусственная вентиляция легких в условиях стационаров, как правило, не проводится, но некоторые больные приобретают портативные приборы ИВЛ и проводят ИВЛ в домашних условиях.

•Ведутся разработки к применению гормона роста, нейротрофических факторов при БАС.

•Последнее время активно ведутся разработки лечения стволовыми клетками. Этот метод обещает быть перспективным, но все же пока находится на стадии научных экспериментов.

Прогноз

•Боковой амиотрофический склероз является фатальным заболеванием. Средняя продолжительность жизни больных БАС 3 – 5 лет, тем не менее, 30% больных живут 5 лет, а около 10 – 20% живут более 10 лет от начала заболевания.

•Неблагоприятные прогностические признаки – пожилой возраст и бульбарные нарушения (после появления последних больные живут не более 1 – 3 лет).

Специфическая профилактика отсутствует.

Дата публикации 28 мая 2020Обновлено 3 ноября 2022

Определение болезни. Причины заболевания

Боковой амиотрофический склероз (БАС, англ. ALS) — это неуклонно прогрессирующее заболевание, характеризующееся гибелью (дегенерацией) моторных нейронов, что приводит к нарушению движения мышц, в том числе дыхательных, вплоть до параличей и аторфии мышц.

Чтобы понять суть заболевания, необходимо коснуться строения и функций головного и спинного мозга. В структуре спинного мозга на всём его протяжении и частично в стволе головного мозга существуют клетки, посылающие нервный импульс прямо к мышечным волокнам. Они называются нижние мотонейроны, так как своими импульсами приводят мышцы в движение. Группируясь в передней части поперечного среза спинного мозга, нижние мотонейроны образуют так называемый «передний рог».

Также спинной мозг выполняет функцию соединяющего нервного «кабеля» между головным мозгом и частями тела. В норме спинной мозг подчиняется головному мозгу. Это означает, что, если импульс от головного мозга укажет мышце поднять руку, а импульс спинного мозга укажет опустить, то рука поднимется.

Головой мозг имеет сложное строение, но в данной статье нужно уделить внимание верхним мотонейронам. Они группируются в области, которая отвечает на исходную генерацию двигательных импульсов в организме — коре больших полушарий и стволе мозга. Импульсы, в свою очередь, идут по спинному мозгу вниз к вышеупомянутым нижним мотонейронам, а оттуда к мышцам, приводя их в движение. Именно этот путь поражается при боковом амиотрофическом склерозе.

БАС был впервые описан в 1869 году. В литературе можно встретить следующие синонимы БАС: болезнь моторных нейронов, мотонейронная болезнь, болезнь Шарко (по фамилии врача-первооткрывателя, хотя открыл это заболевание Чарльз Белл [1]), болезнь Лу Герига (по имени знаменитого бейсболиста, умершего от БАС в 1938 году). Сейчас многие называют ее болезнью Стивена Хокинга, потому что он прожил с БАС более 50 лет.

Боковой амиотрифический склероз — представитель группы болезней двигательного нейрона, т. е. болезней мотонейронов. Кроме БАС, в эту группу включены: первичный латеральный склероз, прогрессирующая мышечная атрофия и прогрессирующий бульбарный паралич.

Учёные выявили две причины БАС: 90-95 % — спорадическая причина (проще говоря случайность) и 5-10 % — генетически наследуемая мутация [2].

В ходе многолетних исследований были найдены негенетические модифицируемые факторы образа жизни, предрасполагающие к БАС:

- Курение сигарет является наиболее постоянным негенетическим фактором риска для БАС [8].

- Контакт с сельскохозяйственными удобрениями: пестицидами, гербицидами, инсектицидами и формальдегидом [8]. Стоит упомянуть, что формальдегид в повседневной жизни встречается в табачном дыме, поэтому пассивного курения тоже стоит избегать.

- Свинец, выделяемый в окружающую среду в профессиональной деятельности, например, при сварке металлов [10].

- Микротравмы головы в профессиональном спорте [9]. Это значит, что Лу Геринг, будучи бейсболистом, вероятно спровоцировал своей профессией БАС и раннюю смерть через 2 года.

- Употребление грибов или растений в пищу. Известны два случая «вспышки» БАС в определённых местностях. Например, в тихоокеанском городе Гуам население традиционно употребляло в пищу и лечилось саго — крахмалом саговой пальмы. Содержащийся в нём токсин привёл к тому, что БАС стал встречаться в 50 раз чаще [17]. Такую форму БАС назвали болезнью Гуам, но она встречается и в других странах [18]. Ещё один случай внезапной «вспышки» БАС произошёл в Альпах: местные жители стали есть ложные сморчки и токсины этих грибов привели к генетическим мутациям [19].

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что БАС развивается в результате комбинированного воздействия генов, факторов окружающей среды и образа жизни. Эта модель (ген-время-среда) предполагает, что развитие БАС является многоэтапным процессом, в котором генетические дефекты являются лишь одним из нескольких этапов, в конечном итоге приводящих к БАС.

В нашей стране проживает примерно 10-12 тысяч пациентов с БАС. Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин (в 1,5 раза), а возрастной диапазон — от 20 до 80 лет. Скорость его прогрессирования прямо пропорциональна возрасту. Наличие генетической мутации (у 5-10 % заболевших) также увеличивает скорость развития тяжёлых симптомов [14].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы бокового амиотрофического склероза

Начальные симптомы БАС варьируют у пациентов в зависимости от степени поражения верхних и нижних двигательных нейронов и от того, какие участки тела вовлечены. Поэтому особенность бокового амиотрофического склероза заключается в том, что врачи часто вынуждены наблюдать за развитием жалоб в течение нескольких месяцев, прежде чем поставить верный диагноз (например, определить тип заболевания двигательного нейрона или тип БАС)

В классическом варианте болезнь начинается с поражения одного из отделов центральной нервной системы: ствол головного мозга, шейный, грудной или поясничный отдел спинного мозга. В зависимости от уровня будут поражаться (слабеть, истончаться, непроизвольно подёргиваться) определённые группы мышц.

| Уровень поражения нижнего мотонейрона | Ствол головного мозга | Шейный отдел спинного мозга | Грудной отдел спинного мозга | Поясничный отдел спинного мозга |

|---|---|---|---|---|

| Группы мышц, которые поражаются | Мыщцы лица, мягкого нёба, язык, мышцы гортани и глотки |

Мышцы шеи, рук | Мышцы спины, живота, диафрагмы |

Мышцы спины, живота, ног |

Подёргивание мышц при БАС имитирует судороги мышц после сильной физической нагрузки. Стоит отметить, что от слабости мышц при БАС не удаётся избавиться с помощью физических упражнений. Это связано с необратимым прогрессированием болезни [12].

По мере развития заболевания будут наблюдаться признаки поражения верхнего мотонейрона, а также постепенное присоединение соседних отделов спинного мозга.

Признаки поражения верхнего мотонейрона:

- Усиление нижнечелюстного рефлекса.

- Эмоциональная нестабильность (приступы неконтролируемого смеха и/или плача).

- Непроизвольный спазм (тризм) жевательных мышц и невозможность открыть рот.

- Спазм мышц гортани.

- Повышение сухожильных рефлексов в руках и ногах (вызываются ударами молоточка по сухожилиям рук и ног на приёме у невролога).

- Тугоподвижность и спастичность мышц.

- Патологические рефлексы. Многие из этих рефлексов есть у новорождённых детей, но в течение следующего года по мере созревания коры полушарий они угасают.

- рефлексы орального автоматизма — патологические рефлексы на лице, например хоботковый (вытягивание губ вперёд при постукивании молоточком по верхней или нижней губе) или сосательный (в случае прикосновения к губам наблюдаются сосательные движения);

- патологические кистевые и стопные рефлексы, например симптом Бабинского (патологический подошвенный разгибательный рефлекс). Он заключается в разгибании большого пальца и разведении других пальцев ноги («знак веера») в ответ на штриховое раздражение наружного края подошвы. В норме наблюдается сгибание пальцев ног.

Также среди симптомов можно отметить мышечные подёргивания, болезненные спазмы в мышцах, слабость в тех или иных группах мышц, которые не проходят, а наоборот, нарастают после целенаправленных силовых занятий в тренажёрном зале. Характерно похудание и скованность тех или иных мышц, нарушения мелких движений в кистях или движений верхнего плечевого пояса, нарушения ходьбы, речи, глотания, слюноотделения (из-за нарушения глотательной функции слюна скапливается во рту). Иногда возникают эпизоды острой нехватки воздуха, в том числе во время приёма пищи (не путать с эпизодами панических атак), нарушения чиханья, откашливания, одышка при физической нагрузке или без неё, снижение массы тела, двоение в глазах при взгляде прямо или в ту или иную сторону, безболевые ожоги, чувство ползания мурашек по телу, нарушение мочеиспускания и/или стула [3].

Нужно отметить, что не все из перечисленных признаков могут наблюдаться у людей с БАС, так как клиническая картина заболевания всегда индивидуальна [12].

Патогенез бокового амиотрофического склероза

Патогенез заболевания чётко не определён. Примерная схема такова: ген в хромосоме (например ген супероксиддисмутазы-1, находящийся на 21-й хромосоме) «ломается» по неизвестным причинам. В результате синтезируются неправильные белки, которые мешают нормальной работе клеток нервной системы. Нервные клетки из-за этой поломки погибают, но процесс переработки мёртвых клеток (процесс аутофагии) также по какой-то причине не происходит. Из-за этого мёртвые клетки не распадутся на составляющие, а значит не создают «строительного материала» для новых клеток.

Параллельно на этом фоне в огромных количествах начинает синтезироваться глутамат (глутамат натрия — это почти основное «топливо» нервной системы, которое синтезируется самими нейронами, чтобы передавать информацию друг другу). Повышение возбудимости здоровых нейронов из-за высокой концентрации глутамата компенсирует «силы» погибших нейронов. Однако с ростом глутаминовой кислоты возбуждение нейронов продолжает возрастать, происходит отравление нервной ткани глутаматом и патологический круг замыкается — организм вредит сам себе [3].

Все это соотносится с клиникой. Повышенная активность здоровых нейронов вызывает подёргивание мышц. Вскоре из-за скопления мёртвых клеток и отравления глутаматом нейроны погибают, происходит денервация мышц (разобщение связей мышц с нервной системой), в результате чего те слабеют и истончаются.

Классификация и стадии развития бокового амиотрофического склероза

Единой классификации БАС не существует, поскольку не существует единства представлений о его патогенезе. Рассмотрим Североамериканскую классификацию, которая близка к отечественной. Согласно этой классификация, БАС делится на две большие группы в зависимости от причин: семейный и спорадический (случайный).

Спорадический БАС делится на группы относительно уровня поражения моторных нейронов двигательного пути в дебюте заболевания. БАС может впервые проявиться на уровне ствола мозга, шейного, грудного (в том числе в виде слабости диафрагмальных мышц), поясничного отдела спинного мозга или на всем протяжении пути единовременно.

Семейная группа делится на виды в зависимости от типа мутации конкретного гена супероксиддисмутазы-1 (СОД-1) или мутаций в других хромосомах (около 10 других известных генов).

Североамериканская классификация БАС

Спорадический (случайный) БАС

- Классический БАС. Дебюты:

- бульбарный;

- шейный;

- грудной;

- поясничный;

- диффузный;

- респираторный.

- Прогрессирующий бульбарный паралич.

- Прогрессирующая мышечная атрофия.

- Первичный латеральный (боковой) склероз.

Семейный БАС

- Аутосомно-доминантный:

- ассоциированный с мутациями СОД-1;

- без мутации СОД-1 (мутации других генов, генетический дефект не известен).

- Аутосомно-рецессивный:

- ассоциированный с мутациями СОД-1;

- мутации других генов.

- Западно-тихоокеанский комплекс БАС-паркинсонизм-деменция.

В первую группу кроме классического БАС входят три патологии: первичный латеральный склероз; прогрессирующая мышечная атрофия; прогрессирующий бульбарный паралич. В нашей стране их считают отдельными заболеваниями и объединяют в группу болезней двигательного нейрона. В США данные патологии рассматривают как варианты проявления БАС. Несмотря на разницу классификаций, проявления этих заболеваний будут одинаковыми в любой стране.

- Классическая форма БАС имеет признаки поражения и верхнего и нижнего мотонейрона: слабость, истощение, подёргивание, спастичность мышц и др. (см. раздел «Симптомы»).

- Прогрессирующий бульбарный паралич характеризуется поражением нижнего мотонейрона на уровне ствола мозга. Он манифестирует нарушением речи и глотания, возникают затруднения при жевании, разговоре, появляются гнусавость голоса, снижение рвотного рефлекса и слабость мимической мускулатуры, языка и мягкого нёба. В последующем присоединяются расстройства движения в конечностях, как при БАС.

- Первичный латеральный склероз проявляется признаками поражения исключительно верхнего мотонейрона в головном мозге: мышечная слабость, скованность (спастичность) мышц.

- Прогрессирующая мышечная атрофия, когда наблюдаются симптомы поражения только нижнего мотонейрона в спинном мозге (слабость, атрофия, подёргивание мышц, усталость, судороги, утрата рефлексов).

Осложнения бокового амиотрофического склероза

- Тугоподвижность, слабость конечностей, вплоть до полной парализации из-за постепенного отмирания верхнего мотонейрона.