Медицинская реабилитация

7.2.1. Механизмы восстановления функций при повреждении периферических нервов и сплетений

Поврежденное нервное волокно не способно срастаться. Однако одновременно с процессом денервации начинаются восстановительные процессы, которые могут идти по трем направлениям.

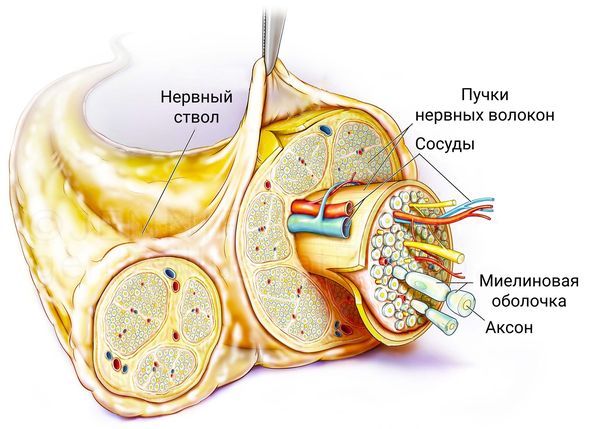

(1) Регенерация нерва: проксимальная культя формирует аксональные выросты (наплывы аксоплазмы, или «колбы роста»), которые начинают продвигаться дистально и врастать в эндоневральные трубки (разумеется, лишь в тех случаях, когда последние сохранили свою целостность). Миелиновая оболочка вновь образующегося волокна формируется из тяжей леммоцитов. Скорость регенерации аксонов составляет приблизительно 1.5-2 мм в день [Buchtal F., Kuchl V., 1979]. Отдельные нервные проводники имеют различную способность к регенерации: среди периферических нервов особенно хорошо восстанавливается функция лучевого и мышечно-кожного нервов, а наихудшими регенеративными способностями обладают локтевой и малоберцовый нервы [Карчикян С.И., 1962; Weber R., 1996J. Для достижения хорошего восстановления растущие аксоны должны подключиться к дистальной культе нерва до того, как в ней наступят выраженные пери- и эндоневральные рубцовые сращения [Lefferet R., 1985]. В случаях формирования по ходу прорастающего волокна соединительнотканного рубца часть аксонов не распространяется в дистальном направлении, а беспорядочно отклоняется в стороны, формируя травматическую неврому.

При полном анатомическом повреждении нервного ствола через 2-3 недели после травмы на центральном конце образуется ампутационная неврома.

Регенерация нервного ствола может происходить гетерогенно: часть двигательных волокон врастает в оболочки чувствительных, а одноименные — в пучки, иннервирующие разноименные участки конечности [Гайдар Б.В.,1997].

(2) В случаях, когда в нервном стволе поражаются не все, а лишь часть нервных волокон, восстановление функции мышц возможно за счет разветвления сохранившихся аксонов и «захвата» ими тех мышечных волокон, которые иннервировались погибшими аксонами; при этом происходит укрупнение двигательных единиц мышцы. За счет этого механизма мышца может сохранять свою работоспособность в случаях утраты до 50% иннервировавших ее аксонов (а для мышц, не развивающих значительных усилий — даже до 90%), однако для полного завершения процесса компенсаторной иннервационной перестройки требуется около года [Weber R.,1996].

(3) В ряде случаев (обычно при травме нервного ствола типа ушиба) восстановление или улучшение функций связано с обратимостью некоторых патоморфологических процессов: с исчезновением реактивных воспалительных явлений, с рассасыванием мелких кровоизлияний и т.д. При нетяжелых травмах проводимость нерва, даже после полной ее потери, восстанавливается в течение первых дней или недель.

7.2.2. Факторы, определяющие прогноз восстановления

К основным факторам, определяющим при периферических невропатиях и плексопатиях скорость и степень спонтанного восстановления нарушенных функций (и, следовательно, объем и направленность лечебных вмешательств), относятся следующие:

— степень повреждения нервного проводника;

— уровень поражения;

— характер повреждающего агента.

7.2.2.1. Степень повреждения нервных проводников (при локальной травме)

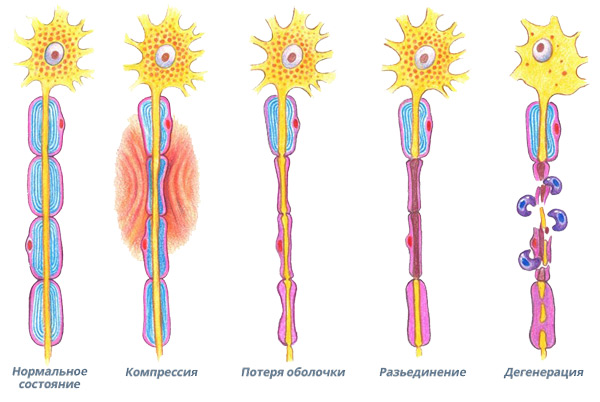

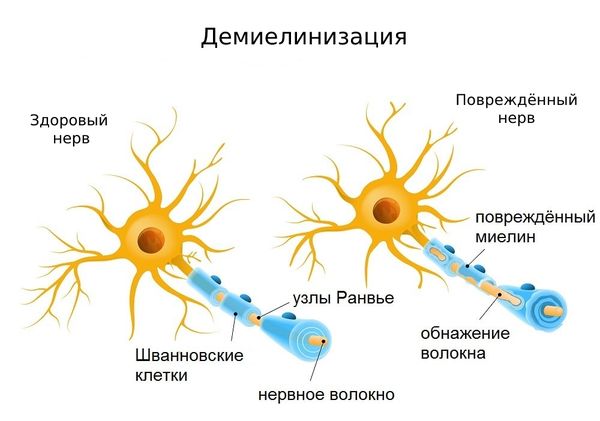

Реабилитологи чаще всего определяют степень повреждения нерва по 3 категориям согласно классификации H.Seddon [1943]. Иногда используют также классификацию S.Sunderland [1990], выделяющего 5 степеней повреждения нервов; эта классификация основана на классификации H.Seddon, детализируя ее. Согласно классификации H.Seddon, все локальные повреждения нервных стволов делят, в зависимости от сохранности аксона и соединительнотканных структур, на три группы: (1) нейрапраксия; (2) аксонотмезис; (3) нейротмезис. (1) Нейрапраксия (neurapraxia, англ.) — это повреждение нерва, не приводящее к гибели аксона. Часто наблюдается при компрессии нерва (например, «ночной субботний паралич» вследствие компрессии лучевого нерва), при легкой травме нерва. Клинически характеризуется снижением вибрационной, проприоцептивной, иногда тактильной чувствительности. Болевая чувствительность страдает реже. Часто наблюдаются двигательные нарушения и парестезии. Блок проведения нервного импульса, наблюдающийся вследствие локального повреждения миелиновой оболочки, носит преходящий характер и регрессирует по мере восстановления миелина. Восстановление двигательных и чувствительных функций может продолжаться до 6 месяцев.

(2)Аксонотмезис (axonotmesis, англ.) — повреждение нерва, приводящее к гибели аксона при сохранности эпиневрия, периневрия, эндоневрия и шванновских клеток. Нередко наблюдается при закрытых переломах либо вывихах костей конечностей, а также при сдавлениях нервных стволов. Нарушаются двигательные, чувствительные и судомоторные функции нерва. Восстановление функций происходит за счет регенерации аксона. Скорость и степень восстановления зависит от уровня поражения, возраста (у молодых регенерация происходит быстрее) и общего состояния больного. В случаях, когда прорастание аксона происходит медленно, может произойти рубцевание эндоневральной трубки, в которую прорастает аксон, и восстановление не наступает. По этой же причине неблагоприятный прогноз имеется в случаях, когда дефект нервного ствола имеет значительную длину. При благоприятных условиях происходит постепенная невротизация дистального отдела поврежденного нерва, которая продолжается в течение многих месяцев, иногда год и более. Наблюдается восстановление утраченных функций, но не всегда полное.

О) Нейротмезис (neurotmesis, англ.) — разрыв нерва с пересечением аксона и соединительнотканных оболочек нерва. Из-за того, что повреждаются эндоневральные трубки, невозможным становится прорастание в них аксонов, регенерация аксонов приводит к образованию травматической невромы. Прогноз восстановления неблагоприятный. Данная классификация основана на микроскопических изменениях в нервном стволе. Макроскопически различить степень повреждения практически невозможно. Диагностика основана на динамическом клиническом и электрофизиологическом наблюдении. В связи с этим при закрытых травмах нервных стволов отечественные авторы нередко применяют иную классификацию, основанную на выделении следующих 4 форм поражения нервного ствола [Макаров А.Ю., Амелина О.А., 1998]: сотрясение, ушиб, сдавление, тракция. Сотрясение не сопровождается морфологическими изменениями в нерве, нарушения функции нерва кратковременны (не более 1-2 недель) и полностью обратимы. Ушиб нерва характеризуется возникновением мелких кровоизлияний, участков размозжения нервных волокон и пучков, что приводит к полному либо частичному нарушению проводимости, длительным и стойким выпадением функций. При сдавлении нерва степень нарушения проводимости зависит в первую очередь от длительности сдаачения: при своевременном удалении сдвливающих нерв субстратов (гематома, инородное тело, отломок кости и т.д.) может наблюдаться быстрое и полное восстановление проводимости, тогда как при длительном сдавлении в нервном стволе развиваются дегенеративные изменения. Отсутствие восстановления функции в течение 2-3 месяцев является критерием полного анатомического перерыва нерва. Тракция (например, тракдия ветвей плечевого сплетения при вправлении вывиха плеча) обычно сопровождается частичным нарушением функции, однако восстановление проводимости по нерву происходит достаточно длительно (в течение нескольких месяцев).

7.2.2.2. Уровень поражения

Чем проксимальнее поражение нервного ствола или сплетения (т.е. чем больше расстояние от места повреждения до периферических окончаний), тем хуже прогноз восстановления функции, поскольку тем больший срок требуется для прорастания нервного волокна и тем больше вероятность развития в эндоневральной трубке периферического отрезка нерва необратимых Рубцовых изменений [Lefferet R., 1985]. Так, например, по данным С.И.Карчикяна [1962], при ранениях седалищного нерва в верхней трети бедра первые движения стопы и пальцев появляются лишь спустя 15-20 месяцев и позже после наложения нервного шва, а при ранениях этого же нерва в нижней трети бедра — через 10-15 месяцев после оперативного вмешательства.

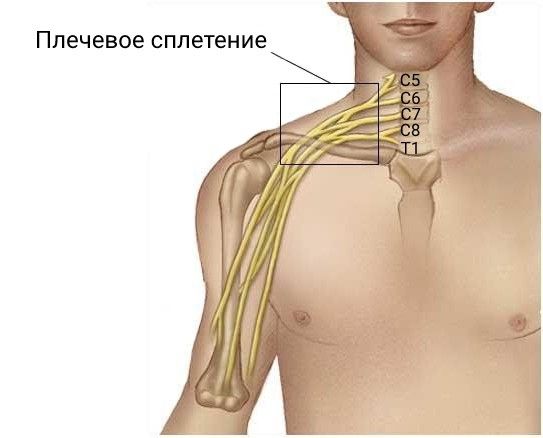

Наихудший прогноз отмечается при повреждениях на корешковом уровне, поскольку корешки спинальных нервов не регенерируют и не могут быть восстановлены хирургическим путем. Поражение корешков (обычно — отрыв корешка на шейном уровне), в отличие от поражения сплетения, характеризуется следующими признаками:

— интенсивная жгучая боль, иррадиирущая вдоль соответствующего дерматома;

— парализация паравертебральных мышц, иннервируемых задними ветвями спинальных нервов;

— паралич мышц лопатки вследствие нарушения функции коротких нервов плечевого пояса (крыловидная лопатка);

— синдром Горнера (при поражении С8-ты корешков);

— трофические нарушения и быстро прогрессирующая мышечная атрофия с грубыми вторичными контрактурами.

7.2.2.3. Характер повреждающего агента

Периферические невропатии и плексопатии могут иметь самую различную этиологию (таблица 7.2). В мирное время наиболее частой формой поражений периферических нервов являются туннельные невропатии, составляя около 30-40% от всех заболеваний периферической нервной системы. Туннельная невропатия — это локальное поражение нервного ствола, обусловленное его компрессией и ишемией в анатомических каналах (туннелях) или вследствие внешнего механического воздействия [Лейкин И.Б.,1998]. Предрасполагающие к развитию туннельных невропатий факторы включают генетически обусловленную узость естественных вместилищ нерва, приобретенную узость этих вместилищ вследствие отеков и гиперплазии соединительной ткани при различных заболеваниях (например, сахарном диабете, гипотиреозе, коллагенозах), длительное перенапряжение мышечно-связочного аппарата у лиц определенных профессий, последствия трав, мышечно-тонические и нейро-дистрофические нарушения при рефлекторных синдромах остеохондроза позвоночника, ятрогенные травмирующие воздействия (неправильное наложение гипсовой повязки, кровоостанавливающего жгута). Нарушение функции нерва происходит вследствие как демиелинизации, так и поражения аксона (ухудшение нейротрофического контроля в связи с недостаточностью аксонального транспорта).

Туннельные поражения нервов проявляются в первую очередь болью, чувствительными и вегетативными расстройствами. Двигательные нарушения развиваются лишь у одной трети больных и заключаются, как правило, в снижении мышечной силы, гипотрофии мышц, развитии контрактур. Прогноз восстановления функций при рано начатом лечении обычно благоприятный, однако это восстановление может происходить достаточно длительно, до нескольких месяцев. Кроме того, прогноз зависит от основного заболевания, на фоне которого развилась невропатия, от того, сохраняются ли профессиональные перегрузки конечности. В 30-40% случаев туннельные невропатии рецидивируют [Герман А.Г.и соавт., 1989].

На втором месте по частоте находятся травматические невропатии. Среди причин травматических невропатий прогностически наиболее благоприятными являются резаные ранения, при которых своевременное оперативное вмешательство обеспечивает хороший исход. Тракционные и огнестрельные травмы имеют худший прогноз, поскольку при них нередко измененными оказываются центральный отрезок нерва и нейрон спинномозговых центров, что существенно затрудняет регенерацию нерва. Разрушение нервного ствола на большом протяжении может наблюдаться также при электротравме, при химическом повреждении (случайное введение в нерв различных лекарственных веществ). Весьма неблагоприятно сопутствующее повреждению нерва нарушение кровообращения в конечности (кровотечение либо длительное наложение кровоостанавливающего жгута, тромбоз магистральной артерии), которое может приводить к развитию в мышцах, сухожилиях, суставных сумках, коже и подкожной клетчатке атрофирующего склерозирующего процесса с образованием контрактур. Препятствовать восстановлению движений могут также вторичные изменения в суставах и сухожилиях, которые развиваются вследствие растяжения связок и суставных сумок при пассивном свешивании конечностей в случае вялого паралича или пареза.

При невро- и плексопатиях, развившихся на фоне соматических заболеваний, вследствие иммунных, неопластических, инфекционных, токсических поражений и воздействий прогноз зависит от характера течения основного заболевания либо процесса.

7.2.3. Клинические и электрофизиоло-гические признаки восстановления нервных проводников

Определение степени восстановления функции нервных проводников основывается на данных комплексного клинико-электрофизиологического обследования, проводимого в динамике. Наиболее полное описание клинических закономерностей восстановления функции нервных проводников представлено в трудах, обобщающих опыт по лечению травматических невропатий, накопленный в период Великой Отечественной войны (Карчи кян С.И. Травматическое повреждение периферических нервов. — Л.:Медгиз, 1962; Аствацатуров М.И. Руководство по военной невропатологии. — Л., 1951; Опыт Советской медицины в Великой Отечественной войне,1952. — Т.20). Ниже мы рассмотрим закономерности восстановления функций после полного перерыва нерва в случае благоприятно протекающей регенерации либо после своевременно проведенного нейрохирургического вмешательства.

Наиболее ранними клиническими симптомами восстановления служат обычно изменения со стороны чувствительной сферы, которые задолго предшествуют признакам восстановления двигательной функции [Карчикян С.И., 1962]:

— парестезии, возникающие в зоне анестезии при давлении на область нерва тотчас ниже зоны повреждения, т.е. на область регенерирующих молодых аксонов;

— появление чувствительности к резкому сдавлению складки кожи в зоне анестезии;

— болезненность при давлении на нервный ствол дистальнее места повреждения с иррадиацией боли в дистальном направлении по ходу нерва; по мере прорастания аксона эта болезненность получается с уровней, отстоящих все более и более к периферии.

Восстановление чувствительности наступает раньше в более проксимальных отделах, начиная с краев центральной зоны анестезии. Вначале восстанавливается протопатическая (примитивная) болевая и температурная чувствительность: способность восприятия только резких болевых и температурных раздражений без точного распознавания качества и точной локализации наносимого раздражения. Поэтому болевые и температурные раздражения кожи вызывают ощущения, имеющие свойства гиперпатии (диффузные, трудно локализуемые, очень неприятные). Возможно, это связано с недостаточной миелинизацией новообразуюшихся регенерирующих волокон, что приводит к широкой иррадиации возбуждения на соседние волокна. Затем начинает восстанавливаться тактильная, и лишь потом — тонкая температурная чувствительность, мышечно-суставное чувство, стереогностическое чувство. По мере восстановления эпикритической (более тонкой) чувствительности начинают исчезать гиперпатические черты восприятия болевых и температурных раздражений.

Необходимо помнить, что сужение зоны расстройства чувствительности может происходить не только в результате начавшейся регенерации, но и за счет компенсаторных явлений (перекрытие ветвями соседних нервов); важно различать эти процессы.

К наиболее ранним признакам восстановления двигательной функции относятся некоторое повышение тонуса парализованных мышц, уменьшение атрофии. Затем, начиная с более проксимальных отделов, появляются активные мышечные сокращения. Через 5-6 месяцев после травмы нерва возникают активные движения, которые вначале отличаются слабостью, быстрой истощаемостью, неловкостью. Особенно долго длится восстановление мелких дифференцированных изолированных движений (например, в межфаланговых суставах). Позже всего восстанавливаются рефлексы, они нередко остаются утраченными даже при полном восстановлении чувствительности и двигательных функций. В целом поврежденный аксон при устранении причины, препятствующей аксональному росту, восстанавливается в сроки от 1.5-2 до 8-10 месяцев [Лобзин B.C. и соавт., 1988].

Даже при отсутствии регенерации частичное восстановление утраченных движений может происходить за счет компенсаторного сокращения мышц, иннервируемых сохранными нервами. С другой стороны, отсутствие восстановления движений может быть связано не с отсутствием регенерации нерва, а с сопутствующим повреждением сухожилий, мышц и суставов.

Среди электрофизиологических методов, используемых для динамического контроля за процессами восстановления нервной проводимости, в настоящее время применяют игольчатую и стимуляционную электромиографию (ЭМГ), а также метод вызванных потенциалов (глава 2 первого тома). Напомним, что частичное нарушение проводимости по нерву при регистрации стимуляционной ЭМГ характеризуется снижением скорости проведения возбуждения, снижением по амплитуде и частоте потенциалов действия нерва и мышцы, изменением структуры М-ответа; при регистрации игольчатой ЭМГ наблюдается изменение структуры потенциалов действия двигательных единиц соответствующих мышц. При демиелинизирующих процессах в большей степени снижается скорость проведения по нерву, тогда как при аксонопатиях наблюдается преимущественное снижение потенциала действия нерва и изменение М-ответа, а изменений скорости проведения может не наблюдаться. При полном перерыве нерва дистальный отрезок продолжает проводить импульсы до 5-6 суток. Затем наблюдается полное отсутствие электрической активности пораженных нервов и мышц. Спустя первые три недели обычно появляется спонтанная активность мышц в покое (денервационные потенциалы фибрилляций и положительные острые волны), регистрируемая с помощью игольчатых электродов. Первые признаки реиннервации после полной денервации мышцы выявляются при регистрации игольчатой ЭМГ в виде возникновения при попытке произвольного сокращения серии низковольтных полифазных потенциалов длительностью 5- 10 мс [Попов А.К., Шапкин В.И., 1997]. По мере реиннервации мышц наблюдается также появление полифазных двигательных единиц, увеличение их амплитуды и продолжительности (возникновение гигантских потенциалов двигательных единиц связывают с захватом сохранившимися аксонами дополнительных мышечных волокон). Потенциалы реиннервации иногда могут быть обнаружены за 2- 4 месяца до первых клинических признаков восстановления [Зенков J1.P., Ронкин М.А., 1991].

Наиболее ранние суждения о динамике восстановительных процессов могут быть получены с помощью регистрации вызванных потенциалов (ВП). Периферические ВП вызываются стимуляцией периферического нерва (магнитной или электрической) и регистрируются в виде волн над различными участками нерва. Через 7 и более дней после травмы сравнивают периферические ВП с теми, которые наблюдались сразу после травмы, либо с их значениями на непораженной контрлатеральной стороне. При этом ориентируются не только на амплитуду ВП, но и на площадь под волной ВП [Weber R.,1996]. При обратимом характере нарушений (нейрапраксия) спустя 7 и более дней после травмы на дистальном участке нерва продолжают регистрироваться сенсорные и моторные ВП, вызываемые стимуляцией периферического нерва ниже уровня поражения. При аксонотмезисе и нейротмезисе спустя этот срок наблюдается снижение амплитуды и изменение формы ВП дистальнее места повреждения, а по завершении валлеровского перерождения ВП на периферическом отрезке нерва не вызываются.

Электродиагностические методы позволяют отличить нейрапраксию от аксонотмезиса и нейротмезиса, но не позволяют различить между собой ак сонотмезис и нейротмезис; для этого необходимо использование метода магнитно-резонансной томографии [Weber R., 1996].

При плексопатиях метод ВII может помочь в дифференциальной диагностике пре- и постганглионарного поражений, что имеет важное значение при определении показаний к нейрохирургическому вмешательству. При постганглионарном поражении стволов сплетения дистальный конец теряет связь с телом клетки спинального ганглия, поэтому как сенсорный, так и двигательный потенциалы действия при раздражении периферического отрезка нерва отсутствуют в любой его точке ниже места повреждения. При преганглионарном поражении двигательные периферические ВП не вызываются при сохранности в тех же отрезках нерва чувствительных ВП (несмотря на анестезию в соответствующих зонах иннервации). Эго объясняется следующим: при преганглионарном поражении повреждению подвергается центральный отросток биполярной клетки, что нарушает передачу чувствительных импульсов к коре головного мозга и, соответственно, сопровождается анестезией. Однако периферический отрезок при этом не теряет связи с телом клетки спинального (чувствительного) ганглия, остается жизнеспособным и нормально проводит чувствительные импульсы. В связи с этим при преганглионарном повреждении сенсорный ПД регистрируется по всему ходу нервного волокна вплоть до уровня травмы. Ошибочные выводы, однако, могут быть сделаны при мультифокальной травме, когда имеется как пре-, так и постганглионарное корешковое повреждение; при этом сенсорные периферические ВП не вызываются, «маскируя» преганглионарное повреждение. Выявление преганглионарного поражения свидетельствует о крайне неблагоприятном прогнозе, поскольку, как уже указывалось, регенерация корешков невозможна, а хирургическое вмешательство недоступно.

Прогнозирование возможного спонтанного восстановления нарушенных функций определяет направленность и объем дальнейших реабилитационных мероприятий.

Российский государственный медицинский университет;

НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта, Москва

Аксональные полинейропатии: патогенез и лечение

Как цитировать:

Ковражкина Е.А. Аксональные полинейропатии: патогенез и лечение. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.

2013;113(6):22‑25.

Kovrazhkina EA. Axonal polyneuropathies: pathogenesis and treatment. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2013;113(6):22‑25. (In Russ.)

Полинейропатия (ПНП) — заболевание периферической нервной системы, развивающееся в результате диффузного поражения периферических нервов — их аксонов (аксональные полинейропатии), миелиновой оболочки (демиелинизирующие полинейропатии) либо тел нейронов (нейронопатии) [9]. В основе патогенеза полинейропатий аксонального типа лежит генерализованное повреждение осевых цилиндров периферических нервов.

Патогенез. Аксональная дегенерация (аксонопатия) — результат нарушения метаболизма нейрона вследствие недостаточной выработки энергии в митохондриях и/или нарушения аксонального транспорта. Миелиновая оболочка при аксонопатиях страдает вторично (вторичная демилинизация). Миелин может повреждаться в результате ишемии нервов (поражения vasa nevrorum), отложения токсичных для нерва веществ или иммунных комплексов в эндоневрии (что характерно, например, для сахарного диабета, особенно 1-го типа — с высокой гипергликемией и аутоиммунными нарушениями) [4]. Соответственно, среди причин аксонопатии периферических нервов указывают нарушения метаболизма, токсические влияния, ишемию нервных стволов, наследственную предрасположенность и аутоиммунные механизмы [5]. По этиологическому фактору подавляющее большинство аксональных ПНП составляют метаболические и токсические, среди которых первое место занимают диабетическая (до 50% среди пациентов с сахарным диабетом и до 90% поражений нервной системы при диабете [9, 12]) и алкогольная (до 50% среди больных алкоголизмом [2, 9]).

Причиной токсико-метаболических ПНП является экзо- и эндогенные интоксикации. Поступающие извне вещества или собственные его метаболиты, токсичные для периферических нервов, вызывают их повреждение. Тяжесть этого повреждения зависит от степени токсичности данного агента (выделяют острые метаболические ПНП, развивающиеся на фоне тяжелой общей интоксикации, например, ПНП при быстро нарастающих печеночной недостаточности или уремии, при отравлении фосфоорганическими веществами, мышьяком, свинцом, как нежелательный эффект лечения препаратами лития, цитостатиками), длительности его воздействия, собственных генетических особенностей метаболизма нервной ткани, немаловажную роль играет также аутоиммунный фактор [13].

Большинство часто встречающихся в клинике метаболических ПНП являются итогом длительного воздействия эндо- и экзогенного токсического агента (диабетическая, печеночная, уремическая, алкогольная, профессиональная, лекарственная). Результатом такой интоксикации является повреждение осевого цилиндра аксона. Клинически это проявляется не только нарушениями чувствительности и мышечной слабостью (что свойственно и для демиелинизирующих ПНП), но и мышечными гипотрофиями, выраженными трофическими нарушениями. Все эти признаки свидетельствуют о длительном страдании аксонов периферических нервов. При электронейромиографии (ЭНМГ) выявляется снижение (иногда — вплоть до полного отсутствия) амплитуды сенсорных потенциалов и М-ответов периферических нервов. У пациентов с ПНП аксонального типа зачастую в достаточной степени сохранены двигательные функции (отсутствуют выраженные парезы, больные сохраняют способность ходить, часто без дополнительной опоры), тогда как инвалидизирующими являются чувствительные (боли и парестезии) и трофические нарушения. Так, аксональная сенсомоторная ПНП является одним из важных патогенетических факторов развития синдрома диабетической стопы [3]. Аксональное повреждение нервов развивается медленно, исподволь, но при правильном лечении потенциально обратимо.

При массивном воздействии токсичного для периферической нервной системы агента, участии ишемического компонента (за счет страдания vasa nevrorum), аутоиммунных влияний развиваются ПНП аксонально-демиелинизирующего типа такие, например, как уремическая, свинцовая, амиодароновая, вызываемые воздействиями высокотоксичных для нервов веществами [9]. При наиболее распространенной диабетической ПНП, демиелинизирующий компонент максимально представлен при инсулинпотребном сахарном диабете (характеризующимся более высокой гипергликемией), а выраженность демиелинизации периферических нервов нарастает при резких повышениях уровня глюкозы крови [4, 7]. На представленность демиелинизирующего компонента при метаболических ПНП влияют наследственные факторы (генетически обусловленная миелинопатия, которая протекала бы субклинически без дополнительного воздействия токсического агента), аутоиммунное повреждение (например, миелинопатия более выражена при сахарном диабете 1-го типа, при котором иммунокомпетентные клетки повреждают ткань поджелудочной железы) [4, 14].

ПНП аксонально-демиелинизирующего типа протекают более тяжело, с выраженными парезами, сенситивной атаксией, нейропатическим болевым синдромом, но нередко, при своевременном устранении действия токсического фактора, быстро регрессируют. При очень тяжелом и упорном течении заболевания, учитывая роль аутоиммунного механизма в развитии данного типа метаболических ПНП, необходимо кратковременное назначение иммуномодулирующей терапии (чаще глюкокортикоидов, иногда цитостатиков) [9, 11].

Клиническое течение ПНП. Как уже было сказано, при длительном воздействии умеренно токсичного для нервов агента аксонопатия развивается медленно, что не всегда заметно. Преимущественное поражение бедно миелинизированых вегетативных и сенсорных волокон вызывает парестезии, повышенную холодовую чувствительность кистей и стоп, негрубые трофические нарушения. При ЭНМГ не всегда удается выявить характерные признаки сенсорной и моторной аксонопатии — снижение амплитуд сенсорных потенциалов и М-ответов — если исследуются крупные богато миелинизированные нервы, аксоны которых страдают позднее. Быстрее выявляются признаки вторичной миелинопатии, как клинические — присоединение нейропатических болей, парезов, так и миографические — снижение скорости распространения возбуждения (СРВ) по нервам.

При условии адекватной терапевтической стратегии — устранения действия повреждающего периферические нервы фактора, назначение препаратов, влияющих на метаболизм нервной ткани, — наступает ремиелинизация, что отражается и на ЭНМГ в виде нарастания СРВ, и клинически — в виде регресса парезов и нейропатических болей, улучшения чувствительности. Однако, если полинейропатия развивалась в условиях длительного действия токсического агента, поражение аксонов периферических нервов, снижение амплитуд сенсорных потенциалов и М-ответов на ЭНМГ сохраняется, поскольку осевые цилиндры нервов обладают гораздо меньшей способностью к регенерации, чем миелин.

Так, в проведенном исследовании [8], посвященном лечению алкогольной ПНП, ведущим ЭНМГ-признаком поражения периферических нервов у большинства пациентов имелось снижение СРВ. В условиях элиминации токсического фактора (в данном случае приема алкоголя) и лечения препаратом α-липоевой кислоты (берлитион в суточной дозе 600 мг), у пациентов быстро, в течение 1-го месяца, регрессировали ЭНМГ и клинические признаки миелинопатии — уменьшалась выраженность парезов и болевого синдрома (в баллах по визуальной аналоговой шкале с 5,2±1,0 до 2,6±0,5) достоверно (р<0,05) нарастала СРВ (по моторным волокнам n. tibialis с 36,93±1,12 до 42,22±0,8 м/с, по сенсорным волокнам n. suralis c 32,45±0,70 до 38,24±0,50 м/с), но признаки аксонопатии (снижение амплитуд сенсорных и моторных ответов периферических нервов, сенсорные выпадения по полиневритическому типу, трофические нарушения) сохранялись и после 6 нед лечения.

Таким образом, можно представить следующую схему развития и течения метаболических ПНП (см. таблицу): высокотоксичные, высококонцентрированные токсические агенты приводят к развитию полинейропатии аксонально-демиелинизирующего типа (в развитии которых также значительную роль играют наследственный, сосудистый, аутоиммунный факторы), длительно действующие эндо- и экзогенные яды приводят преимущественно к страданию аксонов с умеренно выраженным вторичным поражением миелина (так как постоянно идет процесс ремиелинизации) [7].

Лечение. Аксональное повреждение нервов как первичного, так и вторичного характера, обратимо за счет регенерации поврежденных аксонов и концевого спрутинга сохранившихся аксонов, однако этот процесс протекает медленно (месяцы), часто аксональная регенерация бывает неполной. Для регресса аксонопатии периферических нервов необходимо нивелировать воздействие токсического агента (коррекция метаболических и алиментарных нарушений, детоксикация, влияние на аутоиммунные механизмы), большое значение имеет также патогенетическая терапия, направленная на восстановление нарушенного метаболизма аксонов (митохондриальные нарушения, повреждения, вызванные окислительным стрессом).

Таким образом, в патогенетическом лечении аксональных ПНП, в зависимости от их нозологического и клинико-электрофизиологического варианта, должны присутствовать детоксикация и коррекция метаболических и алиментарных нарушений; сосудистая терапия (дезагреганты, венотоники, пентоксифиллин, вазопростан); препараты, воздействующие на универсальные механизмы поражения аксонов (витамины и витаминоподобные препараты); при необходимости — воздействие на аутоиммунные компоненты (глюкокортикоиды, плазмаферез). В некоторых случаях, когда представленность миелинопатии в структуре поражения периферических нервов велика и трудно отличить токсико-метаболическую полинейропатию от воспалительной (например, синдром Гийена-Барре у пациента с алкоголизмом или дебют хронической воспалительной демиелинизирующей ПНП у больного с сахарным диабетом) необходимо проводить пробную иммуномодулирующую терапию, ее быстрая эффективность позволит высказаться в пользу превалирования у пациента аутоиммуного механизма поражения периферических нервов [7, 11].

В лечении всех метаболических ПНП необходимо устранить (по возможности) поражающий периферические нервы яд и использовать препараты, улучшающие метаболизм нервной ткани периферических нервов. Последние необходимо применять в течение длительного времени, так как первым эффектом данных препаратов будет ускорение ремиелинизации, но для восстановления самих аксонов — а данные ПНП являются аксональными — требуется значительно большее количество времени.

α-липоевая (тиоктовая) кислота — витаминоподобное вещество, эндогенно образующееся в организме, как кофермент участвует в окислительном декарбоксилировании α-кетокислот. Основная функция эндогенной липоевой кислоты в организме — участие в аэробном метаболизме продукта гликолиза пирувата. Тиоктовая кислота является коферментом в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты до ацетил-КоА и α-кетоглутаровой до сукцинил-КоА в цикле Кребса. Облегчая превращение молочной кислоты в пировиноградную с последующим декарбоксилированием последней, α-липоевая способствует ликвидации метаболического ацидоза [6]. Тиоктовая кислота обладает сложным комплексным действием: гипогликемическим, липотропным, гепатопротекторным, антиатеросклеротическим, является мощным антиоксидантом. Липоевая кислота может существовать в окисленной (-S-S-) и восстановленной (SH-)-формах, благодаря чему реализуются ее коферментные и антиоксидантные функции. Восстановленная форма, дигидролипоевая кислота, служит донором электронов для восстановления других антиоксидантов (витамины С, Е и глутатион), осуществляет рецикл витамина Е при его истощении. Дигидролипоат повышает интра- и экстрацеллюлярный уровни глутатиона — эндогенного антиоксиданта.

Эффект экзогенно вводимой α-липоевой кислоты в отношении полиневритического синдрома впервые обнаружен при сахарном диабете. Обусловленная сахарным диабетом гипергликемия приводит к отложению глюкозы на матричных протеинах кровеносных сосудов и образованию конечных продуктов прогрессирующего гликозилирования, в результате чего уменьшается эндоневральный кровоток, возникает эндоневральная ишемия. α-липоевая кислота приводит к снижению уровня глюкозы в крови и повышению содержания гликогена в печени, обладает гипогликемическим действием. На фоне воздействия препарата уменьшается выраженность сенсорных симптомов полинейропатии — боли, жжения, ощущения онемения и «ползания мурашек» в конечностях.

Применение α-липоевой кислоты оказывает положительное влияние на универсальные механизмы аксонального повреждения, такие как повреждающее действие окислительного стресса и митохондриальная дисфункция — за счет антиоксидантного действия, повышения содержания глутатиона. Энергокорригирующее действие α-липоевой кислоты, тропное именно к аксонам нервов, способствует, в конечном итоге, быстрейшей регенерации аксонов [18].

Препарат не только редуцирует проявления окислительного стресса, но и оказывает влияние на сосудистый компонент поражения периферических нервов, нормализуя эндоневральный кровоток (что имеет большое значения, например, при дибетической микроангиопатии) [16, 17]. Комплексный механизм действия α-липоевой кислоты объясняет ее эффективность в отношении всех аксональных ПНП, патогенез которых связан с токсико-дисметаболическим и сосудистым факторами. Так, эффективность тиоктовой кислоты показана при уремической и алкогольной ПНП, при поражении периферических нервов, индуцированном цитостатиками [15]. Для регенерации аксонов периферических нервов на фоне токсико-метаболических влияний важны также детоксикационный и гепатопротекторный эффекты α-липоевой кислоты. Положительный эффект препарата отмечен в отношении заболеваний печени, печеночной комы, некоторых интоксикаций, в том числе алкогольной [6, 10].

При значительно выраженной аксонопатии, учитывая медленную скорость регенерации аксонов, необходимо длительное применение достаточно высоких доз α-липоевой кислоты. Обычно ее суточная доза составляет 600 мг. Предпочтительнее начинать лечение с внутривенного капельного введения препарата — 600 мг (24 мл раствора) в разведении на 200 мл физиологического раствора, длительность инфузии составляет от 2 до 4 нед в зависимости от тяжести ПНП. В особо тяжелых случаях препарат вводят внутривенно капельно в дозе 1200 мг в сутки. После переходят на пероральный прием α-липоевой кислоты — в таблетках по 600 мг не менее 2 месяцев [1].

В соответствии с такой клинической потребностью — необходимостью длительного приема достаточно высоких доз α-липоевой кислоты, учитывая потенциально обратимый, но медленный характер аксональной регенерации — разработаны и фармацевтические формы препарата. Например, берлитион 300 и берлитион 600, производимые в виде раствора для внутривенных вливаний по 12 и 24 мл соответственно (для начального этапа лечения ПНП), так и таблеток по 300 и 600 мг (для продолжения терапии).

Соблюдение всех условий патогенетического лечения ПНП — нормализация гликемии, прекращение поступления экзогенного яда, детоксикация, коррекция аутоиммунных нарушений, длительное применение препаратов, нормализующих аксональный метаболизм, способствует постепенной регенерации аксонов, уменьшению выраженности чувствительных и двигательных нарушений, болевого синдрома, парестезий, парезов. Для уточнения динамики различных видов метаболических ПНП на фоне подобного терапевтического подхода необходимы дальнейшие исследования.

Одновременно с процессом денервации, возникшей при повреждении нерва, начинаются восстановительные процессы, которые могут идти по трем направлениям.

(1) Регенерация нерва: проксимальная культя формирует аксональные выросты (наплывы аксоплазмы, или «колбы роста»), которые начинают продвигаться дистально и врастать в эндоневральные трубки (разумеется, лишь в тех случаях, когда последние сохранили свою целостность). Миелиновая оболочка вновь образующегося волокна формируется из тяжей леммоцитов. Скорость регенерации аксонов составляет приблизительно 1.5–2 мм в день. Отдельные нервные проводники имеют различную способность к регенерации: среди периферических нервов особенно хорошо восстанавливается функция лучевого и мышечно-кожного нервов, а наихудшими регенеративными способностями обладают локтевой и малоберцовый нервы. Для достижения хорошего восстановления растущие аксоны должны подключиться к дистальной культе нерва до того, как в ней наступят выраженные пери- и эндоневральные рубцовые сращения. В случаях формирования по ходу прорастающего волокна соединительнотканного рубца часть аксонов не распространяется в дистальном направлении, а беспорядочно отклоняется в стороны, формируя травматическую неврому. При полном анатомическом повреждении нервного ствола через 2–3 недели после травмы на центральном конце образуется ампутационная неврома. Регенерация нервного ствола может происходить гетерогенно: часть двигательных волокон врастает в оболочки чувствительных, а одноименные — в пучки, иннервирующие разноименные участки конечности.

(2) В случаях, когда в нервном стволе поражаются не все, а лишь часть нервных волокон, восстановление функции мышц возможно за счет разветвления сохранившихся аксонов и «захвата» ими тех мышечных волокон, которые иннервировались погибшими аксонами; при этом происходит укрупнение двигательных единиц мышцы. За счет этого механизма мышца может сохранять свою работоспособность в случаях утраты до 50 % иннервировавших ее аксонов (а для мышц, не развивающих значительных усилий — даже до 90 %), однако для полного завершения процесса компенсаторной иннервационной перестройки требуется около года.

(3) В ряде случаев (обычно при травме нервного ствола типа ушиба) восстановление или улучшение функций связано с обратимостью некоторых патоморфологических процессов: с исчезновением реактивных воспалительных явлений, с рассасыванием мелких кровоизлияний и т. д. При нетяжелых травмах проводимость нерва, даже после полной ее потери, восстанавливается в течение первых дней или недель.

К основным факторам, определяющим при периферических невропатиях и плексопатиях скорость и степень спонтанного восстановления нарушенных функций (и, следовательно, объем и направленность лечебных вмешательств), относятся следующие:

‒ степень повреждения нервного проводника;

‒ уровень поражения;

‒ характер повреждающего агента.

Реабилитологи чаще всего определяют степень повреждения нерва по 3 категориям согласно классификации H.Seddon. Иногда используют также классификацию S.Sunderland, выделяющего 5 степеней повреждения нервов; эта классификация основана на классификации H.Seddon, детализируя ее. Согласно классификации H.Seddon, все локальные повреждения нервных стволов делят, в зависимости от сохранности аксона и соединительнотканных структур, на три группы:

‒ нейрапраксия;

‒ аксонотмезис;

‒ нейротмезис.

Нейрапраксия (neurapraxia, англ.) — это повреждение нерва, не приводящее к гибели аксона. Часто наблюдается при компрессии нерва (например, «ночной субботний паралич» вследствие компрессии лучевого нерва), при легкой травме нерва. Клинически характеризуется снижением вибрационной, проприоцептивной, иногда тактильной чувствительности. Болевая чувствительность страдает реже. Часто наблюдаются двигательные нарушения и парестезии. Блок проведения нервного импульса, наблюдающийся вследствие локального повреждения миелиновой оболочки, носит преходящий характер и регрессирует по мере восстановления миелина. Восстановление двигательных и чувствительных функций может продолжаться до 6 месяцев.

Аксонотмезис (axonotmesis, англ.) — повреждение нерва, приводящее к гибели аксона при сохранности эпиневрия, периневрия, эндоневрия и шванновских клеток. Нередко наблюдается при закрытых переломах либо вывихах костей конечностей, а также при сдавлениях нервных стволов. Нарушаются двигательные, чувствительные и судомоторные функции нерва. Восстановление функций происходит за счет регенерации аксона. Скорость и степень восстановления зависит от уровня поражения, возраста (у молодых регенерация происходит быстрее) и общего состояния больного. В случаях, когда прорастание аксона происходит медленно, может произойти рубцевание эндоневральной трубки, в которую прорастает аксон, и восстановление не наступает. По этой же причине неблагоприятный прогноз имеется в случаях, когда дефект нервного ствола имеет значительную длину. При благоприятных условиях происходит постепенная невротизация дистального отдела поврежденного нерва, которая продолжается в течение многих месяцев, иногда год и более. Наблюдается восстановление утраченных функций, но не всегда полное.

Нейротмезис (neurotmesis, англ.) — разрыв нерва с пересечением аксона и соединительнотканных оболочек нерва. Из-за того, что повреждаются эндоневральные трубки, невозможным становится прорастание в них аксонов, регенерация аксонов приводит к образованию травматической невромы. Прогноз восстановления неблагоприятный.

Данная классификация основана на микроскопических изменениях в нервном стволе. Макроскопически различить степень повреждения практически невозможно. Диагностика основана на динамическом клиническом и электрофизиологическом наблюдении. В связи с этим при закрытых травмах нервных стволов нередко применяют иную классификацию, основанную на выделении следующих 4 форм поражения нервного ствола:

‒ сотрясение

‒ ушиб

‒ сдавление

‒ тракция

Сотрясение не сопровождается морфологическими изменениями в нерве, нарушения функции нерва кратковременны (не более 1–2 недель) и полностью обратимы.

Ушиб нерва характеризуется возникновением мелких кровоизлияний, участков размозжения нервных волокон и пучков, что приводит к полному либо частичному нарушению проводимости, длительным и стойким выпадением функций.

При сдавлении нерва степень нарушения проводимости зависит в первую очередь от длительности сдавления: при своевременном удалении сдавливающих нерв субстратов (гематома, инородное тело, отломок кости и т. д.) может наблюдаться быстрое и полное восстановление проводимости, тогда как при длительном сдавлении в нервном стволе развиваются дегенеративные изменения. Отсутствие восстановления функции в течение 2–3 месяцев является критерием полного анатомического перерыва нерва.

Тракция (например, тракдия ветвей плечевого сплетения при вправлении вывиха плеча) обычно сопровождается частичным нарушением функции, однако восстановление проводимости по нерву происходит достаточно длительно (в течение нескольких месяцев).

Чем проксимальнее поражение нервного ствола или сплетения (т. е. чем больше расстояние от места повреждения до периферических окончаний), тем хуже прогноз восстановления функции, поскольку тем больший срок требуется для прорастания нервного волокна и тем больше вероятность развития в эндоневральной трубке периферического отрезка нерва необратимых рубцовых изменений. Так, например, по данным С. И. Карчикяна, при ранениях седалищного нерва в верхней трети бедра первые движения стопы и пальцев появляются лишь спустя 15–20 месяцев и позже после наложения нервного шва, а при ранениях этого же нерва в нижней трети бедра — через 10–15 месяцев после оперативного вмешательства. Наихудший прогноз отмечается при повреждениях на корешковом уровне, поскольку корешки спинальных нервов не регенерируют и не могут быть восстановлены хирургическим путем. Поражение корешков (обычно — отрыв корешка на шейном уровне), в отличие от поражения сплетения, характеризуется следующими признаками:

‒ интенсивная жгучая боль, иррадиирущая вдоль соответствующего дерматома;

‒ парализация паравертебральных мышц, иннервируемых задними ветвями спинальных нервов;

‒ паралич мышц лопатки вследствие нарушения функции коротких нервов плечевого пояса (крыловидная лопатка);

‒ синдром Горнера (при поражении С8-ты корешков);

‒ трофические нарушения и быстро прогрессирующая мышечная атрофия с грубыми вторичными контрактурами.

Периферические невропатии и плексопатии могут иметь самую различную этиологию. В мирное время наиболее частой формой поражений периферических нервов являются туннельные невропатии, составляя около 30–40 % от всех заболеваний периферической нервной системы. Туннельная невропатия — это локальное поражение нервного ствола, обусловленное его компрессией и ишемией в анатомических каналах (туннелях) или вследствие внешнего механического воздействия. Предрасполагающие к развитию туннельных невропатий факторы включают генетически обусловленную узость естественных вместилищ нерва, приобретенную узость этих вместилищ вследствие отеков и гиперплазии соединительной ткани при различных заболеваниях (например, сахарном диабете, гипотиреозе, коллагенозах), длительное перенапряжение мышечно-связочного аппарата у лиц определенных профессий, последствия трав, мышечно-тонические и нейро-дистрофические нарушения при рефлекторных синдромах остеохондроза позвоночника, ятрогенные травмирующие воздействия (неправильное наложение гипсовой повязки, кровоостанавливающего жгута). Нарушение функции нерва происходит вследствие как демиелинизации, так и поражения аксона (ухудшение нейротрофического контроля в связи с недостаточностью аксонального транспорта). Туннельные поражения нервов проявляются в первую очередь болью, чувствительными и вегетативными расстройствами. Двигательные нарушения развиваются лишь у одной трети больных и заключаются, как правило, в снижении мышечной силы, гипотрофии мышц, развитии контрактур. Прогноз восстановления функций при рано начатом лечении обычно благоприятный, однако это восстановление может происходить достаточно длительно, до нескольких месяцев. Кроме того, прогноз зависит от основного заболевания, на фоне которого развилась невропатия, от того, сохраняются ли профессиональные перегрузки конечности. В 30–40 % случаев туннельные невропатии рецидивируют.

На втором месте по частоте находятся травматические невропатии. Среди причин травматических невропатий прогностически наиболее благоприятными являются резаные ранения, при которых своевременное оперативное вмешательство обеспечивает хороший исход.

Тракционные и огнестрельные травмы имеют худший прогноз, поскольку при них нередко измененными оказываются центральный отрезок нерва и нейрон спинномозговых центров, что существенно затрудняет регенерацию нерва. Разрушение нервного ствола на большом протяжении может наблюдаться также при электротравме, при химическом повреждении (случайное введение в нерв различных лекарственных веществ). Весьма неблагоприятно сопутствующее повреждению нерва нарушение кровообращения в конечности (кровотечение либо длительное наложение кровоостанавливающего жгута, тромбоз магистральной артерии), которое может приводить к развитию в мышцах, сухожилиях, суставных сумках, коже и подкожной клетчатке атрофирующего склерозирующего процесса с образованием контрактур. Препятствовать восстановлению движений могут также вторичные изменения в суставах и сухожилиях, которые развиваются вследствие растяжения связок и суставных сумок при пассивном свешивании конечностей в случае вялого паралича или пареза. При невро- и плексопатиях, развившихся на фоне соматических заболеваний, вследствие иммунных, неопластических, инфекционных, токсических поражений и воздействий прогноз зависит от характера течения основного заболевания либо процесса.

Литература:

- Диагностика повреждения периферических нервов С. М. Рассел издательство: Бином Год: 2009 Страниц:251

- Неврология и нейрохирургия. Том 1. 4-е издание

- Автор: Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Скворцова В. И.

- http://www.medicport.ru/doctors/stati_dlya_vrachej/materialy/lechenii_zabolevanij_perifericheskih_nervnyh_stvolov_i_spletenij/

- http://vse-zabolevaniya.ru/bolezni-nejrohirurgii/porazhenija-nervnoj-sistemy.html

- http://aupam.narod.ru/pages/medizina/reab_ruk_rbsdn_t2/page_28.htm

Основные термины (генерируются автоматически): нервный ствол, повреждение нерва, нерв, невропатия, гибель аксона, кровоостанавливающий жгут, миелиновая оболочка, нарушение функции нерва, основное заболевание, травматическая неврома.

Неврит лицевого нерва — это разновидность острого функционального расстройства. Паралич Белла — это диагноз, который используется для описания периферического неврита лицевого нерва. Паралич Белла, по сути, является диагнозом исключения периферической невропатии лицевого нерва. Если причины паралича не могут быть определены и подтверждены, диагноз будет «паралич Белла».

Паралич Белла может иметь множество причин происхождения, включая местное переохлаждение лица, головы и шеи из-за холода, ветра, кондиционирования воздуха, сквозняков. Дополнительными факторами риска являются стресс, гипертония и последние недели беременности. При параличе Белла повреждается только лицевой нерв. Мышцы лица, при классическом неврите лицевого нерва, если не было никаких травм, остаются здоровыми и функциональными. Повреждения при неврите приводит к неспособности лицевого нерва передавать сигналы лицевым мышцам. То, что вы можете испытывать, например, лицевые боли, контрактуры лицевых мышц, напряжение или слабость мышц, синкинезию и другие неудобства после паралича Белла, — это осложнения и остаточные явления, которые развиваются в течение длительного периода восстановления. Они не являются параличом Белла сами по себе, это всего лишь осложнения, которые развиваются в результате длительного выздоровления.

Давайте подробнее рассмотрим, как происходит невропатия лицевого нерва и её восстановление. Примечание: в дальнейшем я использую названия неврит лицевого нерва, невропатия лицевого нерва и паралич Белла как синонимы одного недуга.

Повреждение лицевого нерва при неврите лицевого нерва

Наш лицевой нерв имеет 5 основных ветвей. Они иннервируют различные мускулы мимики. В большинстве случаев повреждение лицевого нерва во время неврита лицевого нерва происходит в узком костном канале сразу за ухом. Это место, где все пять ветвей еще соединены в одну «трубку».

Ветви лицевого нерва и мышцы которые они иннервируют:

• Височная ветвь — лобная мышца, верхняя часть круговой мышцы глаза, мышца гордецов, мышца, сморщивающая бровь

• Скуловая ветвь — нижняя часть круговой мышцы глаза, носовые мышцы, мышца поднимающая верхнюю губу, скуловые мышцы

• Щечная ветвь — верхняя часть круговой мышцы рта, мышца поднимающая угол рта, щечная мышца, мышца смеха

• Краевая нижнечелюстная ветвь — мышца опускающая угол рта, мышца опускающая нижнюю губу, подбородочная мышца

• Шейная ветвь — поверхностная мышца шеи – платизма

При нетравматическом неврите лицевого нерва, все ветви повреждаются в результате механического сдавления отечными тканями (как правило, в канале пирамиды височной кости) или вследствие нарушения кровоснабжения ствола нерва. Скорость регенерации поврежденных нервных волокон (аксонов) не одинакова для разных ветвей нерва. По этой причине восстановление функций лицевых мышц также происходит неравномерно. Иногда первым возвращается способность закрывать глаз, иногда это могут быть движения угла рта или способность приподнимать бровь.

Давайте взглянем подробнее как происходит повреждение нерва.

Три стадии повреждения лицевого нерва при параличе Белла

1 стадия: повреждение путем сдавливания или нарушения кровоснабжения.

Как мы знаем из предыдущего поста о строении нерва, нервное волокно (аксон) является частью живой клетки. Поэтому оно может повреждаться при механическом сдавлении или нарушениях местной микро циркуляции крови.

Периферический паралич лица, как правило, развивается в течение нескольких часов, иногда в течение нескольких дней. На этом этапе чрезвычайно важно приложить все усилия для активной борьбы с повреждающим фактором – вирусной инфекцией, отеком тканей или сосудистым спазмом.

2 стадия: развитие блока проведения (потеря оболочки и разъединение)

В течение первых трех дней компрессии или ишемии нерва, погибают так называемые «клетки Шванна», которые обеспечивают электроизоляцию аксона при помощи специального белка миелина, входящего в состав их мембран. Проведение мимических сигналов от головного мозга к мышцам лица прерывается и наступает «блок проведения». На этом этапе повреждение нерва все еще минимально, и если незамедлительно провести правильное лечение с целью убрать повреждающий фактор, то клетки Шванна регенерируют и восстановят электроизоляцию аксонов. Само тело аксона остается неповрежденным. В таких случаях полное спонтанное восстановление происходит в течение 3-5 недель.

3 стадия: происходит дегенерация аксонов (разъединение)

Если повреждающий фактор продолжает действовать дольше 4-6 дней, то аксоны нерва (проводящие волокна нервных клеток – мотонейронов) погибают и развивается аксональная дегенерация. Теперь больше нет прямого физического соединения мозга с мимическими мышцами. Аксонам придется регенерировать от точки повреждения до мышц лица. Обычно это расстояние в 9-10 сантиметров. При самых лучших условиях скорость аксональной регенерации не превышает 1 миллиметра в сутки. Поэтому может проходить до трех месяцев, прежде чем вернутся первые мимические движения.

Восстановление лицевого нерва после паралича Белла

Как только произошло повреждение лицевого нерва, организм немедленно начинает регенеративный процесс. Ему требуется «отрастить» около 7000 аксонов («проводов» или нервных волокон), а также восстановить их электрическую изоляцию (миелиновую оболочку). По мере того, как аксоны отрастают и начинают присоединяться к лицевым мышцам, мы начинаем чувствовать подрагивание, покалывание, вибрацию мышечных волокон, или похожие ощущения. Это все – хорошие признаки. Вскоре после их появления, начинают возвращаться мимические движения.

Задолго до возвращения первых мимических движений, восстанавливается тонус мышц. После возвращения тонуса, лицо в нейтральном состоянии (без движений) – практически симметрично. Асимметрия проявляется лишь при разговоре или проявлении эмоций.

Как долго может длиться восстановительный процесс при невропатии лицевого нерва?

Нервные волокна отрастают медленно – около 1мм в день. Иногда регенерация отдельных волокон останавливается на полпути и они не подключаются обратно к своим мышцам-целям. В этом случае мышца восстанавливает свои функции лишь частично. Результатом такого неполного восстановления становится с одной стороны, слабость данной мышцы, а с другой – формирование ее контрактуры из-за «переработки» той части мышечных волокон, которые все же восстановили связь с мозгом.

Очень важно практиковать МЯГКИЙ массаж лица несколько раз в день в течение всего восстановительного периода. Массаж стимулирует регенерацию нерва и предотвращает образование контрактур. Взгляните на наши рекомендации, что делать, чтобы улучшить восстановление.

Другое осложнение, которое формируется при медленном восстановлении после невропатии лицевого нерва – это патологические синкинезии. Синкинезии – это непроизвольные сокращения тех мимических мышц, которые в норме не участвуют в данном мимическом движении. Например, это непроизвольное сужение глазной щели на пораженной стороне при разговоре или улыбке. Другой распространенный вид синкинезий – это непроизвольное движение угла рта при моргании или зажмуривании.

Какие мышцы вероятнее всего начнут двигаться первыми?

Сложно заранее точно сказать, функция какой мышцы и какие движения восстановятся в первую очередь. Часто закрывание глаза и небольшие движения угла рта возвращаются раньше, чем другие мимические движения. По моему опыту, у большинства пациентов дольше всего восстанавливается способность поднимать брови (лобная мышца). Причина мне неизвестна.

Р.Ф. МАСГУТОВ, А.А. РИЗВАНОВ, А.А. БОГОВ (мл.), А.Р. ГАЛЛЯМОВ, А.П. КИЯСОВ, А.А. БОГОВ

Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г. Казань

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Масгутов Руслан Фаридович

старший научный сотрудник Травматологического центра

420064, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 138, тел. 8-950-314-02-93, е-mail: [email protected]

В обзоре освещены современные методы терапии травмы периферических нервов в сочетании с классическими хирургическими способами лечения данной патологии. Представлены потенциальные стимуляторы посттравматической регенерации периферических нервов, ключевыми из которых являются сосудистый эндотелиальный фактор роста и основной фактор роста фибробластов, играющих роль узловых молекул в патофизиологии нейрорегенерации.

Ключевые слова: травма периферического нерва, нейротрофические факторы.

R.F. MASGUTOV, A.A. RIZVANOV, A.A. BOGOV (JR.), A.R. GALLYAMOV, A.P. KIYASOV, A.A. BOGOV

Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, Kazan

Kazan (Volga region) Federal University

Current trends for treatment of peripheral nerves injuries

The review describes current treatment methods of peripheral nerve injuries in combination with classical surgical treatments of this pathology. Are presented potential stimulators of posttraumatic regeneration of peripheral nerves, where the key stimulators are vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor, which are basic molecules in the pathophysiology of neuroregeneration.

Key words: peripheral nerve injury, neurotrophic factors

Повреждения периферических нервов остаются одной из актуальных проблем современной травматологии и составляют 3-10% от всех травм опорно-двигательного аппарата [1]. Между тем травмы и заболевания периферической нервной системы приводят к стойкой утрате трудоспособности у 60-63% пациентов, более того, почти 80% этой группы составляют лица молодого трудоспособного возраста [2]. Повреждения периферических нервов оказывают существенное влияние на качество жизни в связи с потерей функции и повышения риска развития вторичной инвалидности от падений, переломов и других травм.

В представленном обзоре литературе дан анализ исследований последних лет, которые открывают новую страницу в понимании патофизиологии посттравматической регенерации периферического нерва и направляют как специалистов фундаментальных направлений, так и практикующих врачей на изучение и возможности клинического применения ростовых факторов, которые непосредственно принимают участие в восстановлении периферического нерва после его травмы.

Патогенез травмы периферического нерва

При повреждении нерва основным звеном патогенеза является деструкция нейронов.

Нейроны, формирующиеся в процессе развития, соединены в сложные коммуникационные сети для передачи информации от периферических рецепторов сенсорных нейронов в ЦНС (головного и спинного мозга), а также для передачи команд из центральной нервной системы на эффекторные органы, такие как скелетные мышцы, иннервируемые мотонейронами.

Периферический нерв состоит из аксона нейрона, Шванновских клеток, фибробластов, а также элементов кровоснабжения нерва. Соединительная ткань известная как эндоневрий окружает периферические аксоны. В периферических нервах аксоны сгруппированы в фасцикулы, окруженные соединительной тканью. Ключевой клеткой для периферических нервов является Шванновская клетка. Шванновские клетки образуют осевые цилиндры, их мембрана богата липидами, которые покрывают аксон и называется миелиновой оболочкой. Шванновские клетки с миелиновой оболочкой аксонов поддерживают и направляют аксоны во время регенерации нерва после его травмы. Тело нервной клетки является местом синтеза практически всех белков и органелл в клетке. Сложный процесс, известный как антероградный транспорт, непрерывно транспортирует вещества из тела клетки нейрона через аксон к его периферическому концу — в синапс. Эти транспортируемые вещества включают нейротрансмиттеры, которые обеспечивают связь между нейроном и тканями органа по узкой синаптической щели или, как в случае иннервации двигательных нейронов мышц, нервно-мышечном синапсе. С другой стороны, клетки-мишени, например, миоциты, экспрессируют вещества, которые действуют как нейротрофические факторы. Некоторые из этих веществ упаковываются и передаются путем ретроградного транспорта от синапса через аксон к телу нейрона. Таким образом, нейрон и его клетка-мишень постоянно информированы о статусе связи между ними. Было высказано предположение, что информация от клеток-мишеней принимает форму факторов, которые поддерживают существующие соединения нейронов и способствуют регенерации поврежденных нервных клеток. Несмотря на регенерацию, обширные травмы периферического нерва могут привести к параличам всей конечности или дистальных отделов конечностей. Прогноз восстановления при травмах периферических нервов лучше там, где повреждение Шванновских клеток минимально [3].

Нейротрофические факторы в механизме регенерации периферического нерва

За полвека исследований выявлено, что нейротрофические факторы способствуют выживанию и процессу роста нейронов. Восстановление нейрона критически зависит от количества нейротрофического фактора. После травмы нервов, периферическая нервная система млекопитающих реагирует путем экспрессии нейротрофических факторов, которые доступны из аутокринных или паракринных источников. Известны три основные группы нейротрофических факторов: 1) нейротрофины; 2) нейротрофические факторы семейства GDNF (англ. Glial cell line-derived neurotrophic factor) и 3) нейротрофические цитокины [4].

Повреждение периферического нерва вызывает ретроградную дегенерацию спинальных ганглиев, что сказывается преимущественно на кожных нейронах малого диаметра. Результаты исследований показывают, что кожные нейроны более чувствительны к повреждениям периферического нерва, чем мышечные, но их регенеративные способности не отличаются друг от друга [5].

Выживаемость нейронов после аксотомии является необходимым условием для регенерации, которой способствуют множество трофических факторов из нескольких источников, в том числе нейротрофины, нейропоэтические цитокины, инсулиноподобный фактор роста (англ. Insulin Growth Factor, IGF), факторы из глиальных клеток — семейства GDNF и др.

Так, после перерезки нерва увеличивается количество нейронов, экспрессирующих м-РНК мозгового нейротрофического фактора (англ. Brain Derived Neurotrophic Factor [6]. Выработка м-РНК BDNF в ответ на травму нерва показана не только в нейронах, но и в клетках-сателлитах [7].

После лигирования спинномозговых нервов уровень м-РНК фактора роста нервов (англ. Nerve Growth Factor, NGF) в спинальных ганглиях возрастает в 4 раза и поддерживается в течение 3 недель [8]. При этом подъем уровня м-РНК BDNF длится не более трех суток и менее выражен по сравнению с NGF.

Трансформирующий фактор роста β (TGFβ) служит митогеном для шванновских клеток и нейротрофическим фактором для некоторых дифференцирующихся нейронов. В интактных спинальных ганглиях TGFβ и его рецептор экспрессируются преимущественно в малых нейронах и в клетках-сателлитах, окружающих средние и большие нейроны [7]. После повреждения седалищного нерва крысы в эксперименте в клетках-сателлитах увеличивается экспрессия TGFβ, что сопровождается возрастанием уровня экспрессии его рецепторов практически во всех субпопуляциях нейронов [7].

In vitro GDNF стимулирует рост аксонов чувствительных нейронов, преимущественно малых, не экспрессирующих рецепторы нейротрофинов и выявляемых при помощи изолектин-B4 [9]. Эти авторы установили, что в той же культуре GDNF поддерживает выживание чувствительных нейронов, но не выявили их принадлежности к конкретным субпопуляциям (табл. 1).

Таблица 1.

Влияние нейротрофических факторов на выживание чувствительных нейронов в постнатальном периоде

|

Нейротрофический фактор |

Наличие (+) или отсутствие (–) эффекта |

Авторы |

|

NGF |

+ – |

Horie, Akahori, 1994;Lindsay, 1996 |

|

BDNF |

– + |

Lindsay, 1996;Acheson et al., 1995 |

|

NT-3 |

+ |

Acheson et al., 1995 |

|

GDNF |

+ |

Leclere et al., 1997 |

Установлено, что часть нейронов, экспрессирующих trkA и реагирующих, таким образом, на NGF, в конце эмбрионального и в постнатальном периоде перепрограммируется на действие другого нейротрофического фактора, а именно GDNF. В нейронах этой субпопуляции начинают экспрессироваться оба компонента рецептора GDNF — GFRa и тирозинкиназа c-ret [10]. Происходит ли подобное перепрограммирование при регенерации чувствительных нейронов, остается неясным.

Регенераторный рост центральных отростков нейронов различного фенотипа поддерживают конкретные нейротрофические факторы. Так, рост аксонов, экспрессирующих NF200 и принадлежащих субпопуляции больших проприоцептивных нейронов, стимулирует только один представитель семейства нейротрофинов — нейротрофин-3 (NT-3) [11] (табл. 2). Из тех же нейротрофинов только NGF поддерживает рост аксонов пептидергических ноцицептивных нейронов. И только один нейротрофический фактор является универсальным стимулятором роста аксонов больших, малых пептидергических и малых непептидергических нейронов. Этим фактором является GDNF [11].

Таблица 2.

Экспрессия нейротрофинов и их рецепторов нейронами спинальных ганглиев (по результатам экспериментов на нокаутных мышах [12]

|

Нейротрофин/ Рецептор |

Численность популяции нейронов в % |

Модальность |

|

NGF |

80 |

Ноцицепторы, терморецепторы, низкопороговые механорецепторы |

|

trkA |

80 |

Ноцицепторы, терморецепторы, низкопороговые механорецепторы |

|

trkB |

30 |

Механорецепторы (Майсснера) |

|

NT-3 |

60 |

Проприорецепторы, рецепторы волос и механорецепторы |

|

trkC |

20-30 |

Проприорецепторы |

После перерезки седалищного нерва усиливается экспрессия рецептора GDNF, но количество нейронов, реагирующих на этот нейротрофический фактор, не изменяется [13]. При этом объем популяции нейронов, содержащих trkA и отвечающих на действие NGF, после перерезки нерва уменьшается. Эти данные указывают на различный характер регуляции активности генов рецепторов нейротрофических факторов в субпопуляциях нейронов спинальных ганглиев в ответ на аксотомию.

Для судьбы отдельных нейронов важно присутствие нейротрофических факторов, которые способны активировать антиапоптозные внутриклеточные пути [14]. В списке факторов, влияющих на регенерацию нервных волокон, важное место занимают цитокины. Имеются данные о нейропротекторном действии интерлейкина-1b в отношении нейронов коры, которое может реализоваться через влияние этого цитокина на выработку нейротрофических факторов, например, NGF [15]. С другой стороны, in vitro показано, что интерлейкин-1b не влияет на выживание нейронов спинальных ганглиев, но ускоряет рост их отростков [16] и вместе с оксидом азота поддерживает в пептидергических нейронах экспрессию циклооксигеназы-2, что усиливает секрецию вещества «Р» [17]. Высказано предположение, что данный цитокин стимулирует секрецию нейротрофических факторов ненервными (Шванновскими) клетками [16], расположенными в потенциальном пространстве роста аксонов.

Представление об активации интерлейкином-1b регенерации нервных проводников основано на данных о стимулирующем влиянии продуцируемого макрофагами интерлейкина-1 на образование NGF шванновскими клетками in vitro и in vivo. Шванновские клетки in vitro и в регенерирующем нерве сами синтезируют интерлейкины и экспрессируют их рецепторы, что свидетельствует о возможной аутокринной регуляции. Нейроны также способны синтезировать цитокины. У интактных крыс до 80% нейронов спинального ганглия экспрессируют интерлейкин-1b [18]. Это преимущественно большие и средние нейроны. Данный цитокин экспрессируется в незначительной части малых пептидергических нейронов. Присутствие рецепторов интерлейкина-1 выявлено в большинстве нейронов спинального ганглия, а также в окружающих нейроны клетках-сателлитах [18], что свидетельствует об участии интерлейкина-1b в ауто/паракринной регуляции функции чувствительных нейронов.

Травмированные нейроны должны перейти от режима передачи к режиму роста и начать продуцировать белки, такие как, например, GAP-43 (англ. Growth Associated Protein), тубулин и актин, а также другие нейропептиды и цитокины, которые имеют потенциал для стимуляции аксональной регенерации. Аксоны должны достигать дистального отрезка нерва при условии, когда поддержка их роста осуществляется в достаточной степени. Шванновские клетки в дистальном отрезке нерва проходят через фенотипические изменения, которые должны быть благоприятны для аксональной регенерации. Шванновские клетки играют незаменимую роль в содействии регенерации за счет увеличения ими синтеза поверхностных молекул клеточной адгезии, таких как N-CAM (англ. Neural Cell Adhesion Molecule), Ng-CAM/L1 (англ. Neuron Glia Cell Adhesion Molecule), N-кадгерин и L2/HNK-1, путем изменения базальной мембраны, которая содержит многие белки внеклеточного матрикса, таких как ламинин, фибронектин и тенасцин. Аксональной регенерации могут способствовать факторы, которые повышают потенциал роста аксонов нейронов и оптимизируют регенерацию дистального конца нерва в сочетании с его оперативным лечением [19].

Основные методы лечения повреждения нервов являются: нейрорафия, нейрорафия с последующей дистракцией нерва, аутонервная пластика, эндопротезирование биодеградирующими материалами (например: neuragen® nerve guide).

Перспективными потенциальными стимуляторами регенерации периферических нервов являются сосудистый эндотелиальный фактор роста (англ. Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), основной фактор роста фибробластов (англ. basic Fibroblast Growth Factor, bFGF или FGF2) и NGF.

Эффект NGF иллюстрирует исследование по трансплантации в поврежденный седалищный нерв крысы микрокапсул, содержащих NGF в чистом виде. В группе с NGF количество восстановленных аксонов было большим, расположение нервных волокон было более упорядоченным, проводимость нерва восстанавливалась в разы быстрее, чем в контрольной группе. Также в сравнении с контрольной группой животных было отмечено, что в послеоперационном периоде раны заживали значительно быстрее [20].

Основной фактор роста фибробластов считается мощным средством для улучшения восстановления после повреждения нейронов, однако экзогенно применяемый bFGF неэффективен из-за кратковременного эффекта. Для усиления эффекта в естественных условиях разработана новая система доставки потенциальных стимуляторов путем внедрения bFGF в желатин гидрогель, который медленно биодеградирует. В этом исследовании эффекты bFGF-гидрогеля при травматическом повреждении лицевого нерва были исследованы на морских свинках. Лицевой нерв был обнажен и зажат в вертикальной части с использованием микрощипцов. Животные были подвергнуты одной из следующих трех процедур: группа А — контроль, без введения bFGF; группа В, одноразовое введение bFGF в нерв; группа С, применение bFGF-гидрогеля. Шесть недель спустя функции лицевого нерва были оценены тремя тестами: наблюдения за мимикой, электрофизиологические тестирования и гистологические исследования. Результаты показали, что одноразовое применение bFGF не влияло посттравматическое восстановление нерва. В группе с применением гидрогеля достигнуты лучшие результаты во всех тестах [21].

Местное применение VEGF индуцирует, по крайней мере, два события: пролиферацию Шванновских клеток и образование новых сосудов, которые играют важную роль в процессе регенерации нервов. Однако результаты показывают, что эффект от предварительной обработки факторами роста является локальным и ограниченным и не влияет на синтез нейропептидов [22].

Преодоление диастаза периферического с помощью биодеградирующией трубки из политетрафторэтилена (ПТФЭ) является относительно новым, но хорошо зарекомендовавшим хирургическим подходом для восстановления дефектов нервных стволов до 4 см между его концами на разных уровнях верхней конечности [23].

Восстановление периферического нерва с помощью трубки из ПТФЭ и введением факторов роста фибробластов также подтверждается в другом исследовании. В данном исследовании bFGF был помещен в эндопротез для седалищного нерва крысы. Кроме того, в послеоперационном периоде, животные системно получали 1 мг/кг/сут FK506 (такролимус) — мощный иммунодепрессант с нейротрофическими свойствами. Регенерация нерва оценивалась с помощью стандартных двигательных (индекс седалищного нерва) тестов и тестов на чувствительность, начиная со 2-й недели после операции. Животные, которые получали bFGF и FK506, показали значительно более быстрое восстановление после травмы, чем у контрольной группы [24].

После повреждения периферического нерва Шванновские клетки начинают экспрессировать bFGF, что нехарактерно для интактного нерва. Данный фактор рассматривается в качестве узловой молекулы в патофизиологии травмы периферических нервов [25].

В исследовании по восстановлению лицевого нерва после его перерезки и дальнейшего сшивания на крысах было показано, что у животных с введением bFGF восстановление нерва произошло раньше, а количество миелинизированных волокон было большим, чем у животных без введения bFGF [26].

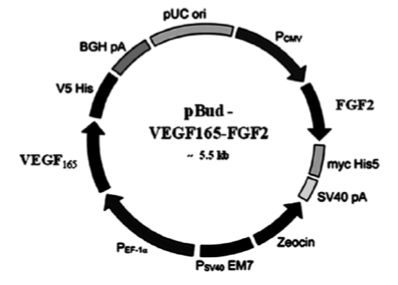

Кроме того, на модели преодоления диастаза седалищного нерва крысы при помощи аутонервной вставки показано, что введение мультицистронной плазмиды pBUD-VEGF-FGF2 (Рис 1), экспрессирующей клонированные гены VEGF и bFGF человека, в центральный и периферический отрезки нерва, а также непосредственно в аутонервную вставку стимулирует реваскуляризацию и регенерацию периферического нерва. В эксперименте с аутонервной вставкой введение pBUD-VEGF-FGF2 в область повреждения нерва приводит к двукратному увеличению количества S100-иммунопозитивных (Шванновских) клеток в прилежащих к диастазу участке периферического отрезка нерва [27, 28].

Рисунок 1.

Плазмида, содержащая сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) и основной фактор роста фибробластов (FGF2).

Масгутов Р.Ф. и др., Клеточная трансплантология и тканевая инженерия, 2011

Заключение

Таким образом, сочетание классических хирургических способов восстановления нервных стволов и методов прямой терапии ростовыми факторами ускоряет аксональный рост, стимулирует реваскуляризацию нерва, что подтверждается многочисленными экспериментальными исследованиями и, в итоге, улучшает результаты посттравматического восстановления функции реиннервации поврежденного органа или ткани.

Благодарность

Выполнение данного научного исследования финансируется за счет темы государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» «Усовершенствование и разработка новых методов лечения у больных с повреждением плечевого сплетения и периферических нервов».

ЛИТЕРАТУРА

1. Берснев В.П. Хирургия позвоночника, спинного мозга и периферических нервов / Е.А. Давыдов, Е.Н. Кондаков // Специальная литература. — СПб, 1998. — С. 368.

2. Кубицкий А.А. Хирургическое лечение повреждений периферических нервов верхней конечности методами тракционного удлинения и аутонервной пластики: автореф. дис. … канд. мед. наук / А.А. Кубицкий. — Казань, 2002. — 24 с.

3. Massing M.W., Robinson G.A., Marx C.E., Alzate O., Madison R.D. Frontiers in Neuroscience. Alzate O., editor // Source Neuroproteomics. — Boca Raton (FL): CRC Press; 2010. — Chapter 15.

4. Boyd J.G., Gordon T. Neurotrophic factors and their receptors in axonal regeneration and functional recovery after peripheral nerve injury // Mol Neurobiol. — 2003 Jun. — Vol. 27, № 3. — Р. 277-324.

5. Welin D., Novikova L.N., Wiberg M., Kellerth J.O., Novikov L.N. Survival and regeneration of cutaneous and muscular afferent neurons after peripheral nerve injury in adult rats // Exp Brain Res. — 2008 Mar. — Vol. 186, № 2. — Р. 315-23.

6. Zhou X.F. et al. Injured primary sensory neurons switch phenotype for brain-derived neurotrophic factor in the rat // Neuroscience. — 1999. — Vol. 92, № 3. — P. 841 853.

7. Zhou X.F. et al. Satellite-cell-derived nerve growth factor and neurotrophin-3 are involved in noradrenergic sprouting in the dorsal root ganglia following peripheral nerve injury in the rat // Eur. J. Neurosci. — 1999. — Vol. 11, № 5. — P. 1711 1722.

8. Shen H., Chung J., Chung K. Expression of neurotrophin mRNAs in the dorsal root ganglion after spinal nerve injury // Brain Res. Mol. — 1999. — Vol. 64. — P. 186 192.

9. Leclere P. et al. Effects of glial cell line-derived neurotrophic factor on axonal growth and apoptosis in adult mammalian sensory neurons in vitro. Neuroscience. — 1997. — Vol. 5. — P. 545 558.

10. Molliver D.C. et al. IB4 binding DRG neurons switch from NGF to GDNF dependence in early postnatal life // Neuron. — 1997. — Vol. 19, № 4. — P. 4849 4861.

11. Ramer M., Priestley J., McMahon S. Functional regeneration of sensory axons into adult spinal cord // Nature. — 2000. — Vol. 403. — P. 312 316.

12. Farinas I., Cano-Jaimeza M., Bellmunta E., Soriano M. Regulation of neurogenesis by neurotrophins in developing spinal sensory ganglia // Brain Research Bulletin. — 2002. — Vol. 57, № 6. — P. 809 816.

13. Kashiba H., Hyon B., Senba E. Glial cell line-derived neurotrophic factor and nerve growth factor receptor mRNAs are expressed in distinct subgroups of dorsal root ganglion neurons and are differentially regulated by peripheral axotomy in the rat // Neuroscience Letters. — 1998. — Vol. 4. — P. 107 110.

14. Mattson M.P., Lindvall O. Neurotrophic factor and cytokine signaling in the aging brain // Greenwich. JAI Press. — 1997. — P. 299 345.

15. Strijbos P., Rothwell N. Interleukin-1 beta attenuates excitatory amino acid-induced neurodegeneration in vitro: Involvement of nerve growth factor // J. Neurosci. — 1995. — Vol. 15, № 5. — P. 3468 3474.

16. Horie H., Sakai I., Akahori Y., Kadoya T. IL-1 beta enhances neurite regeneration from transected-nerve terminals of adult rat DRG // Neuroreport. — 1997. — Vol. 8, № 8. — P. 1955-1959.