Российский государственный медицинский университет;

НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта, Москва

Стаховская Л.В.

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Сердюк А.В.

ФГБОУ ВО «Российский национальный медицинский исследовательский университет им. Н.И. Пирогова», Москва, Россия

Ингибиторы регенерации центральной нервной системы, их физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний

Авторы:

Ковражкина Е.А., Стаховская Л.В., Разинская О.Д., Сердюк А.В.

Как цитировать:

Ковражкина Е.А., Стаховская Л.В., Разинская О.Д., Сердюк А.В. Ингибиторы регенерации центральной нервной системы, их физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.

2018;118(5):143‑149.

Kovrazhkina EA, Stakhovskaya LV, Razinskaia OD, Serdyuk AV. Inhibitors of CNS regeneration, their physiological role and participation in pathogenesis of diseases. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2018;118(5):143‑149. (In Russ.)

https://doi.org/10.17116/jnevro201811851143

Функциональное восстановление ЦНС после повреждений ограничено неспособностью нейронов и аксонов к регенерации. При этом аксоны периферической нервной системы (ПНС) регенерируют достаточно хорошо и полно, аксоны ЦНС — в минимальной степени [1—3]. Необратимая дегенерация аксонов нейронов головного и спинного мозга — ведущая причина неизлечимости тяжелых повреждений ЦНС, а также нейродегенеративных заболеваний.

Дегенерация аксонов является анатомической основой патогенеза многих заболеваний ЦНС и ПНС, с ней связан неврологический дефицит, а его регресс — с возможностью регенерации осевых цилиндров. Вторичная демиелинизация развивается как типовая реакция на повреждение нервной ткани и способствует углублению аксонального повреждения. Демиелинизированные аксоны еще хуже проводят нервный импульс, т. е. вторичная демиелинизация ухудшает течение аксонопатии и способствует углублению неврологического дефицита. Однако миелин ЦНС и ПНС различен: в ЦНС это продукт клеток олигодендроглии, в ПНС — шванновских. Различаются и регенераторные возможности: если периферические нервы относительно быстро и полно регенерируют, то проводящие пути ЦНС (например, кортикоспинальные тракты) восстанавливаются медленно и неполно. Одна из причин этого — наличие в ЦНС ингибиторов аксонального роста, связанных с миелином, глией и межклеточным матриксом. Молекулы-ингибиторы аксонального роста играют важную роль в эмбриогенезе и развитии ЦНС млекопитающих, но у взрослых препятствуют регенерации аксонов. В настоящее время молекулы-ингибиторы аксонального роста являются объектом углубленного изучения, разрабатываются лекарственные препараты, нейтрализующие эти влияния.

Известно, что неспособностью к регенерации обладают только аксоны ЦНС взрослых высших млекопитающих, у более примитивных животных, а также на ранних стадиях онтогенеза у плодов эта способность сохранена [2, 4, 5]. Хорошей нейропластичностью после повреждений и заболеваний ЦНС обладают дети, причем тем лучшей, чем в более раннем возрасте получено данное повреждение. Потеря способности аксонов ЦНС к регенерации совпадает по времени с дифференцировкой клеток глии [2, 5]. Непосредственное окружение нейронов и аксонов (олигодендро- и астроцитарная глия, а также миелин) содержат молекулы-ингибиторы роста аксонов, к которым относятся миелинассоциированные ингибиторы роста аксонов [6] и сульфатированные сахара экстрацеллюлярного матрикса [7].

Настоящий обзор посвящен ингибиторам роста аксонов в ЦНС, их роли в норме и при различных видах патологии.

Rho-ROCK сигнальный путь

Аксональная регенерация в ЦНС ограничена множеством ингибиторных молекул, связанных с глией и миелином. Эти ингибиторы стимулируют внутриклеточный сигнальный Rho-механизм — единый путь торможения регенерации аксонов в ЦНС, «запускаемый» повреждениями аксонов и глии [8, 9]. Все ингибиторные молекулы действуют именно через этот механизм.

RhoA — малая ГТФаза, активированная форма которой представляет собой серин/тирозинпротеинкиназу (RhoA-киназа, ROCK). Rho-ROCK-механизм связан с такими функциями нейронов, как миграция, рост дендритов и аксонов, нейропластичность, причем оказывает на них именно тормозящее действие. Этот механизм играет важную роль в патогенезе повреждений спинного и головного мозга, а также нейродегенеративных заболеваний [8—10].

В последние годы проясняется физиологическая роль Rho-ROCK [11], связанная с локомоциями клеток. Локомоция клеток осуществляется посредством псевдоподиальной активности и представляет собой координированный циклический процесс, включающий выпячивание (протрузия) псевдоподий на переднем крае клетки, их прикрепление к внеклеточному матриксу, центростремительное натяжение прикрепившихся псевдоподий, освобождение от контактов с матриксом задней (хвостовая) части клетки. Движущаяся клетка приобретает «локомоторный фенотип»: она сильно поляризована, ее передняя часть имеет вид широкой и тонкой пластинки, по краю которой непрерывно образуются псевдоподии, противоположная часть клетки ретрактирована. Образование псевдоподий обусловлено полимеризацией актиновых микрофиламентов на концах, обращенных к плазматической мембране клетки, наращивание которых создает толкающую силу, «выпячивающую» участок мембраны в виде широкой ламеллоподии или нитевидной филоподии. Важную роль в локомоции клеток выполняют также микротрубочки, по ним к псевдоподии транспортируются вещества, необходимые для роста актиновых микрофиламентов, они также способствуют «разбору» слишком увеличившихся в размерах фокальных контактов, что позволяет мигрирующим клеткам ликвидировать старые участки прикрепления [12].

Для передвижения клеток необходимо воздействие специфических цитокинов — факторов роста и связывания интегриновых рецепторов с внеклеточным матриксом. Передача сигналов от рецепторов факторов роста и интегринов контролирует не только пролиферацию клеток, но и их локомоцию, поэтому многие факторы роста являются митогенами-мотогенами. К митогенам-мотогенам относятся тромбоцитарный и эпидермальный факторы роста (PDGF и EGF), фактор роста фибробластов (FGF), «рассеивающий» фактор (scatter factor, HGF/SF) и др. Связывание митогенов-мотогенов со своими рецепторами включает как митогенную Ras-Raf-МАР-киназную сигнальную цепь, так и «морфогеную» сигнальную цепь от активированного Ras, в которой сигнал передается через фосфатидилинозит-3-киназу (PI3K) на группу белков, играющих ключевую роль в контроле над организацией и динамикой цитоскелетных систем, актиновых микрофиламентов и микротрубочек. Это G-белки, или малые ГТФазы, семейства Rho, действующие как молекулярные «двусторонние переключатели», попеременно то переходя в активное состояние при связывании с ГТФ, то теряя активность в результате гидролиза ГТФ до ГДФ. В активном состоянии G-белки семейства Rho участвуют в передаче сигналов от рецепторов факторов роста и интегриновых. Активация малых ГТФаз стимулирует сборку актиновых микрофиламентов, усиливает их контрактильность, способствует формированию стресс-фибрилл и связанных с ними фокальных контактов (белок Rho), стимулирует полимеризацию актина на плюс-концах разветвляющихся микрофиламентов, что создает толкающую силу, формирующую ламеллоподию (белок Racl) [12—14].

Таким образом, суперсемейство малых ГТФаз является одним из ключевых регуляторов множества сигнальных путей у эукариот [15]. К нему относится и семейство Rho ГТФаз, играющих важную роль в эмбриогенезе и регенерации ЦНС. К настоящему времени в семействе Rho насчитывают 20 белков, разделяемых на восемь подсемейств. Rho ГТФазы участвуют в различных физио- и патологических процессах — эмбрио-, митогенезе, росте и дифференцировке клеток, фокальных контактах регенерации, контракции. Соответственно высока клиническая важность изучения Rho ГТФазы — с их функционированием связаны гипертонус гладких и скелетных мышц (при артериальной и хронической легочной гипертензии, вариантной стенокардии, глаукоме и др.), нарушения клеточной дифференцировки (при новообразованиях), проблемы регенерации клеток (в частности, при повреждениях нервной ткани и нейродегенеративных заболеваниях) [16, 17]. При повреждениях ЦНС и нейродегенерациях активация RhoA и ROCK является ключевым элементом прекращения роста аксонов, тормозит элонгацию конуса аксона, блокирует спратинг нейритов [18]. Экспериментально доказано [19], что химическая блокада Rho-ROCK-механизма меняет ингибиторные эффекты ROCK in vitro и способствует аксональной регенерации in vivo.

Миелинассоциированные протеины

Рост аксонов осуществляется конусами роста — расширениями терминалей нервных волокон. Их ультраструктура отличается очень высокой концентрацией ряда органелл (микротрубочки, микрофиламенты, митохондрии, гранулярный ретикулум, лизо- и рибосомы), включает многочисленные вакуоли, что является показателем активного пиноцитоза экзогенных белков. Направление роста аксонов определяется процессом узнавания, который реализуется посредством избирательного адгезивного взаимодействия между конусами роста и окружающим их субстратом. Узнавание обеспечивают молекулы адгезии, которые встроены в плазмолемму ламелло- и филоподий и взаимодействуют с комплементарными молекулами во внеклеточном матриксе. Рост аксонов происходит по градиенту концентрации специфических химических факторов, вырабатываемых в органах-мишенях. Соответственно рост аксонов направляется и регулируется в том числе молекулами экстрацеллюлярного матрикса [19].

В 1985 г. М. Schwab и Н. Thoenen [20] изучали различия в процессах восстановления: культивировали симпатические и сенсорные нейроны в обогащенной ростовыми факторами среде и регистрировали рост отростков нейритов. Они зафиксировали рост волокон седалищного (принадлежат ПНС), но не зрительного (относятся к ЦНС) нерва. Авторы предположили, что в ЦНС содержатся ингибиторные молекулы, тормозящие регенерацию аксонов. М. Schwab и D. Bartholdi [21] продолжили поиски молекул, ингибирующих рост аксонов в ЦНС, учитывая, что наиболее ярким отличием повреждений ЦНС от ПНС является активация астро- и олигодендроцитов с формированием глиального рубца, в состав которого входят потенциально ингибиторные молекулы (например, NG2-хондроитин-сульфат-протеогликан).

В 1988 г. Р. Caroni и М. Schwab [22] обнаружили ген Nogo, продуктом которого является белок, ингибирующий регенерацию аксонов. Белок Nogo существует в трех изоформах, но только Nogo-A, экспрессируемый олигодендроцитами, связан с миелином ЦНС. Nogo-A имеет молекулярную массу 220—250 кД, является нормальным компонентом миелина олигодендроцитов и играет в норме ведущую роль в направлении аксонального роста в процессе онтогенеза и подавлении нейропластичности. Структурно-функциональные особенности Nogo-A включают два ингибиторных домена: N-терминальный, отсутствующий у изоформ Nogo-B и -C, и 66-аминокислотный конец (Nogo-66), присутствующий у всех трех изоформ. Оба этих сегмента белка Nogo-A потенциально могут участвовать в ингибировании аксонального роста, но Nogo-66 работает именно при повреждении миелина и олигодендроцитов [21, 23—25]. У нокаутных по Nogo-A мышей одни авторы [26] обнаружили «драматический» эффект регенерации аксонов, однако другие [27, 28] — не выявили подобного эффекта. Это заставило предполагать, что Nogo-A является не единственным ингибитором роста аксонов.

В дополнение к Nogo-A были выделены еще два миелинассоциированных ингибитора роста аксонов — миелинассоциированный гликопротеин (myelin-associated glycoprotein — MAG) и олигодендроцит-миелиновый гликопротеин (oligodendrocyte-myelin glycoprotein — OMgp). MAG был выделен в 1994 г. независимо в лабораториях M. Filbin и L. McKerracher [29—31]; он очень активно ингибирует рост аксонов in vitro, но нокаутные по MAG мыши также не показывают значимый регенерации аксонов [32—34].

Важным моментом в понимании механизмов регенерации аксонов стало обнаружение рецептора Nogo-66 (NgR) А. Fournier и соавт. [35, 36]. NgR располагается на поверхности аксонов, дополнительно поддерживается трансмембранными белками, например трансмембранный протеин p75 является рецептором для семейства нейротрофинов и специфически взаимодействует с NgR [23, 34, 35]. NgR, p75 и Lingo-1 (еще один трансмембранный протеин) формируют рецепторный комплекс для ингибиторной активности компонентов миелина. Три основные связанные с миелином молекулы, ингибирующие рост аксонов (Nogo-A, MAG и ОМ гликопротеины), действуют через этот рецепторный комплекс [32—34]. Его сигнальный эффект активирует малую ГТФазу Rho (через Nogo-66 рецептор NgR и трансмембранные рецепторы нейротрофинов). Через этот рецепторный комплекс миелинассоциированные протеины, другие ингибиторные молекулы экстрацеллюлярного матрикса и сам компактный миелин стимулируют экспрессию генов, вызывают активацию MAP-киназы и ROCK [36]. Результатом является влияние на цитоскелет аксона и торможение роста аксонального конуса [6, 11].

Ингибиторные молекулы межклеточного матрикса

В дальнейшем, помимо миелинассоциированных протеинов, были идентифицированы и другие ингибиторные молекулы экстрацеллюлярного матрикса, обладающие свойством ограничивать рост нейритов: эфрины, семафорины, протеогликаны и др. [34]. На торможение роста аксонов и элонгацию аксонального конуса влияют и сам миелин, и сульфатированные сахара — хондроитин- и кератансульфатные протеогликаны [6]. Остатки миелина и протеогликаны являются основными компонентами глиальных рубцов [7, 18]. Их биологическое действие также осуществляется через Rho-ROCK-сигнальный путь.

Физиологическая роль ингибиторов регенерации ЦНС

Роль миелинассоциированных ингибиторов роста аксонов в патологии, особенно при травмах и повреждениях спинного мозга, изучена в многочисленных экспериментальных исследованиях — на культурах клеток и животных моделях. Физиологическая роль миелинассоциированных протеинов и Rho-ROCK-сигнального пути только начинает проясняться. Ингибиторы регенерации в ЦНС регулируют развитие миелина, электрическую и механическую стабильность аксонов, способствуют организации нейронных сетей, лимитируют синаптические контакты [11]. Миелинассоциированные ингибиторы также ограничивают обусловленную опытом пластичность, спраутинг нейритов и установление новых межнейронных связей в здоровой взрослой ЦНС, т. е. ограничивают анатомические изменения в ЦНС в норме и патологии, что делает их ведущими в фундаментальных исследованиях нейропластичности [8]. Нарушение функции миелинассоциированных ингибиторов связано с проблемами развития мозга, нейропсихиатрическими расстройствами, нейропатической болью [6, 11, 37].

Миелин обеспечивает быстрое и точное проведение нервного импульса по длинным аксонам, осуществляет метаболическую поддержку аксонов и обладает нейропротективными свойствами [38]. Недавние исследования [39, 40] показывают, что существуют механизмы регуляции активности нейронов, влияющие на степень миелинизации ЦНС. Предполагают, что адаптивная миелинизация является еще недостаточно изученной формой зависимой от активности пластичности нервной системы.

В процессе развития молекулы окружения аксонов участвуют в образовании сложных нейронных сетей. После своего образования нейронные сети «настраиваются» в течение короткого периода повышенной пластичности («критический период»), по окончании которого приобретают зрелую форму. Синаптические контакты в зрелом мозге стабильны в течение длительного времени, но имеет место и ограниченное структурное ремоделирование, что формирует клеточную основу обучения, памяти и нейропластичности [41]. Зависящая от активности модификация синаптических контактов может быть достигнута посредством динамической регуляции окружения аксонов. Ингибиторы регенерации ЦНС укрепляют нейронную архитектуру в конце критических периодов [42, 43]. Так, получены доказательства [44] вовлечения Nogo-A в ограничение нейрональной пластичности в зрительной системе грызунов. Важная физиологическая функция ингибиторов регенерации ЦНС заключается в консолидации нейронной архитектуры, созданной в конце критического периода.

Ингибиторы регенерации ЦНС экспрессируются глией и нейронами. Nogo-A, OMgp, NgR1-рецептор для Nogo-66, хондроитинсульфатные протеогликаны присутствуют в пре- и постсинаптических фракциях, выделенных из гиппокампа [29, 42, 45]. Ингибиторы регенерации ЦНС влияют на структуру и плотность синапсов [46]. В гиппокампе нокаутных мышей NgR1-дендритные шипы имеют менее зрелый профиль распределения, чем у мышей «дикого» типа, по-видимому, NgR1 необходим для правильного развития зрелых шипов [47]. Исследования показали, что потеря всех трех членов семейства NgR (NgR1, NgR2 и NgR3) увеличивает синаптическую плотность в молодом гиппокампе, указывая на то, что NgR функционируют как отрицательные регуляторы синаптогенеза. В недавних исследованиях[6] показано, что NgR1 является ключевой молекулой для ограничения ветвления дендритов в соматосенсорной коре взрослых мышей и пирамидальных нейронах гиппокампа.

Взаимодействие между ингибиторами регенерации ЦНС и факторами роста (например, BDNF) обеспечивает нейрональную пластичность и стабильность нейронных сетей после завершения критических периодов [45]. Многие нейропсихиатрические расстройства связаны с дефектами структуры или функции синапсов и могут быть вызваны сдвигом в возбуждающем/ингибиторном балансе. Учитывая, что ингибиторы регенерации ЦНС играют важную роль в регуляции этих процессов, их измененная экспрессия может способствовать развитию нарушений в работе мозга. В старческом мозге экспрессия в гиппокампе нескольких ингибиторов регенерации ЦНС увеличивается и коррелирует с дефицитом пространственного обучения и памяти, что показано в экспериментах на трансгенных животных [48, 49]. При этом крысы с пониженной экспрессией Nogo-A демонстрируют нарушения в социальном поведении [50]. Интересно, что мутации в NgR1 и Nogo-A у человека связаны с шизофренией [51].

Спинальная травма

Наиболее изучена роль миелинассоциированных ингибиторов роста и Rho-ROCK-механизма при спинальных повреждениях. Эффективность лечения этой патологии невелика. В недавнем обзоре P. Stahel и соавт. [52] перечислены все существующие терапевтические подходы: применение стероидов в острейшем периоде и стабилизация повреждений позвоночника в ближайшие 24 ч после травмы помогают ограничить вторичные повреждения; поддержание жизненно важных функций (дыхание, артериальное давление, борьба с кровопотерей) в острейшем и остром периодах и как можно более ранняя мобилизация пациента также позволяют предотвратить осложнения. Однако наибольшую надежду в плане именно восстановления неврологического дефицита сейчас возлагают на экспериментальные препараты, блокирующие молекулы — ингибиторы роста аксонов [52].

Аксональную регенерацию после спинальных травм блокируют окружающие место повреждения ткани. Аксональные контакты и восстановление в ЦНС блокируют остатки миелина, нейровоспаление и клеточная гибель в месте повреждения. Хондроитинсульфатные протеогликаны экстрацеллюлярного матрикса образуют глиальный рубец и периневральный барьер для аксонального роста и спрутинга [53—55]. Соответственно спонтанное восстановление после спинальной травмы, небольшие степени которого все же наблюдаются в клинике и эксперименте, зависит от присутствия миелинассоциированных протеинов-ингибиторов роста, воспалительного компонента в поврежденной нервной ткани, гиперактивации сигнального Rho-пути [56].

На экспериментальных животных моделях было показано [57, 58], что после селективного пересечения волокон кортикоспинального тракта на среднем грудном уровне терапевтическое введение антител против ингибиторного протеина Nogo-A способствует более быстрому и полному восстановлению двигательных функций, при этом отдаленная регенерация поврежденных аксонов отмечена только после Nogo-нейтрализации. Также после двустороннего пересечения кортикоспинального тракта в присутствии Nogo-A-нейтрализующих антител было показано увеличение коллатералей руброспинального тракта, иннервирующих шейный отдел спинного мозга, что коррелировало с клиническим улучшением и демонстрировало возможность для параллельных, анатомически обособленных систем по меньшей мере частично компенсировать повреждение другой системы [58].

В экспериментальных работах показана значимая роль в данной патологии миелинассоциированного протеина Nogo-A [56], липидов миелина [54], хондроитинсульфатных протеогликанов [53]. На культурах клеток в среде, лишенной этих молекул, аксонотомированные нейроны демонстрировали элонгацию аксонального конуса, животные нокаутных по генам миелинассоциированных протеинов линий лучше восстанавливались после экспериментальных спинальных повреждений. В экспериментах обнаружены динамические изменения экспрессии гена и синтеза Nogo-A после повреждения спинного мозга (низкая через 24 ч после травмы, продолжает понижаться далее до 3 дней, затем быстро повышается до пика около 7 дней, и постепенно снова снижается после 14 дней) [59], а также роль относительно сохранных надсегментарных проводников при спонтанном восстановлении у нокаутных по Rho-ROCK животных — имеет значение сохранность руброфугальных и руброспинальных путей с образованием de novo связей между красным ядром и ядром шва [56]. Эти данные очень важны для реабилитации пациентов со спинальными повреждениями, но наибольший интерес вызывают препараты — блокаторы ингибиторных молекул.

Нейродегенерации

Компонент аксональной дегенерации очень важен в патогенезе нейродегенеративных заболеваний. Сами зрелые нейроны практически не способны к регенерации (за исключением отдельных зон ЦНС), но аксоны обладают способностью к спраутингу и элонгации. На развернутых стадиях большинства нейродегенеративных заболеваний потеря тел нейронов всегда сопровождается потерей аксонов и нарушением способности к нейропластичности. Проблеме соотношения между дегенерацией тел нейронов и аксонов посвящен один из недавних обзоров, показавший, что молекулярные механизмы дегенерации аксонов различны с таковыми для тел нейронов, что делает воздействия на аксональный компонент нейродегенерации одним из возможных терапевтических подходов к данной патологии [60].

Гиперактивация Rho-ROCK-механизма описана при болезни Паркинсона, боковом амиотрофическом склерозе, спинальных амиотрофиях [60—64]. Особенно много внимания исследователей в последнее время привлечено к роли микроглиального окружения в дегенерации нейронов ЦНС. Важная роль астро- и микроглии и активации глиальной ROCK показана при боковом амиотрофическом склерозе [64] и болезни Паркинсона [62], особенно серьезное нейротоксическое и провоспалительное действие оказывает глиальное окружение нейронов на поздних стадиях нейродегенераций. Показано также [61], что активация ROCK усиливает присущую нейродегенеративным заболеваниям абнормальную белковую агрегацию (например, α-синуклеин при болезни Паркинсона), а препараты — ингибиторы ROCK могут ее понижать.

Другие заболевания

Гиперактивация Rho-ROCK-сигнального пути под воздействием миелинассоциированных ингибиторов влияет и на восстановление после инсульта [65, 66]. Миелинассоциированные протеины — ингибиторы роста аксонов синтезируются также некоторыми субпопуляциями клеток сетчатки и оказывают влияние на восстановление после повреждений зрительных нервов [67].

Ингибиторы RhoA и другие потенциальные лекарственные средства

Учитывая значительную роль Rho-ROCK-сигнального пути и «миелинассоциированных ингибиторов в торможении регенерации аксонов ЦНС, в последние годы велик интерес исследователей к поиску потенциальных терапевтических агентов — веществ, блокирующих Rho-ROCK-механизм и усиливающих нейропротекцию и стимуляцию регенерации. Особое значение приобретает поиск таких потенциальных лекарств для пациентов со спинальными повреждениями и нейродегенеративными заболеваниями.

В настоящее время выделен класс веществ — ингибиторов RhoA (C3-exoenzmye, fasudil, Y-27632, ibuprofen, siRhoA, p21), активно изучаемых в экспериментах на клеточных культурах и моделях животных [8, 9, 53, 55, 68, 69]. Ингибиторы RhoA селективно блокируют ее без влияния на другие ГТФ (С3-трансферазы), к веществам этой группы относится, например, активно сейчас изучаемый (проходит I/IIa фазы клинических испытаний) cethrin [55, 68]. Существуют и другие химические агенты, селективно «связывающие» RhoA, например collapsing response mediator protein 4 (CRMP4), образующий комплекс CRMP4b/RhoA и блокирующий тормозящий эффект на рост аксонов; блокируют Rho-ROCK-механизм и антагонисты АТФ-рецепторов P2Y12 и P2Y13 [37].

Исследования на животных показывают терапевтическую эффективность ингибиторов RhoA. Большинство подобных испытаний проведено на моделях спинальной травмы. Так, в одном из недавних исследований [9] 120 крыс разделили на три группы: 40 — ложно оперированные (только ламинэктомия, без рассечения спинного мозга), 40 — ламинэктомия и спинальная, получение физиологического раствора, 40 — ламинэктомия и спинальная транссекция, введение лекарства. Показано достоверно лучшее восстановление у животных, получавших fasudil (по шкале Basso—Beattie—Bresnahan), а также достоверное снижение экспрессии RhoA мРНК в ткани спинного мозга животных опытной группы. Выявлены положительное влияние ингибитора RhoA Y-27632 на элонгацию аксонального конуса в обогащенной протеогликанами среде [18] и регресс неврологического дефицита у перенесших рассечение спинного мозга на уровне СIV—СV позвонков крыс [8], положительное влияние ингибиторов АТФ-рецепторов P2Y12 и P2Y13 на нейропатическую боль при спинальных повреждениях [37].

Тем не менее в большинстве экспериментальных исследований на животных с ингибиторами RhoA не доказана их эффективность. В недавнем крупном метаанализе [69] изучалась эффективность различных PhoA/ROCK-ингибиторов на моделях животных повреждения спинного мозга (геми-, транссекция, контузия). Работы, опубликованные в базах PubMed, EMBASE, Web of Science и соответствующие критериям включения (экспериментальная спинальная торакальная травма, лечение ингибиторами PhoA/ROCK, оценка двигательного восстановления по протоколам Basso, Beattie, and Bresnahan score или Basso Mouse Scale for Locomotion), оценивались двумя независимыми исследователями по девяти пунктам. Метаанализ включил 30 работ (всего 725 животных) и обнаружил эффективность ингибиторов PhoA/ROCK в 15% случаев. В некоторых работах, сообщавших об эффективности ингибиторов PhoA/ROCK, было обнаружено нарушение методологии; эти данные не включались в окончательный анализ.

Ингибиторы PhoA/ROCK (facudil) показали свою эффективность на моделях церебрального инсульта и нейродегенеративных заболеваний [61, 66]. Так, ингибитор RhoA facudil изучался на мышиной СОД1-модели бокового амиотрофического склероза (линия G93A), где вызывал торможение дегенерации мотонейронов и замедление прогрессирования заболевания. Препарат предотвращал гибель мотонейронов у G93A мышей, подавлял нарастание ROCK-активности, редуцировал фосфорилирование актина, индуцированное СОД1. В другом исследовании in vivo [63] у G93A-мышей при пероральном приеме facudil также удлинялись сроки выживания и улучшались двигательные функции, а применение facudil in vitro увеличивало выживаемость поврежденных мотонейронов. Facudil исследовался и на модели болезни Паркинсона, показав положительное влияние на выживаемость нейронов черной субстанции и даже уменьшение патологической агрегации α-синуклеина [61].

С целью возможного терапевтического влияния на рост и регенерацию аксонов изучали антагонисты к рецептору Nogo-66 (NgR1) [70], ингибитор гликозилирования хондроитинсульфатных протеогликанов PTPσ [53], моноклональные антитела против миелинассоциированных протеинов-ингибиторов аксонального роста. В недавнем исследовании [65] эффект моноклонального антитела GSK249320 против миелинассоциированного гликопротеина (MAG) показан на модели кортикального ишемического инсульта: у приматов, получавших GSK249320, к 16-му дню заболевания функциональное восстановление было достоверно лучше, чем в контрольной группе. Важно, что функциональное преимущество опытной группы было получено не за счет периинфарктной области и прилегающей премоторной зоны, что было продемонстрировано нейрофизиологическим — картированием двигательных зон (представительство вентральной премоторной зоны в экспериментальной группе было меньше, чем в контроле).

Таким образом, ингибиторную активность миелина ЦНС можно нейтрализовать с помощью антител к миелинассоциированным протеинам (например, анти Nogo-A), делеции генов Nogo, MAG и OMgp, введения растворимых NgR-фрагментов и NgR-блокирующих пептидов, торможения поступления кальция во внутриклеточное пространство, использования высоких концентраций цАМФ, применения ингибиторов RhoA или ROCK [71]. In vivo показаны нейтрализующий эффект моноклональных IgM-антител к Nogo (IN-1), умеренно выраженное, но достоверное улучшение восстановления после спинального повреждения у нокаутных по Nogo-A мышей, эффективность пептидов, взаимодействующих с активным 66-аминокислотным С-концом Nogo (например, NEP1−40), связывающихся с Nogo, но не активирующих его. Активно изучаются и нейтрализующие эффекты вторичных мессенджеров ингибиторной активности миелина: инактивирующих Rho-энзимов (например, С3-трансфераза), ингибиторов ROCR (например, Y27632,), эффекты нейтрализации активности Nogo и MAG продемонстрированы при инфузии in vivo аналогов цАМФ, а также медиатора p75 [71—73]. Представленный подход к управлению регенерацией аксонов кажется физиологически обоснованным и потенциально эффективным, однако решение данной проблемы далеко от завершения, необходимы дальнейшие исследования.

В заключение еще раз отметим, что ингибиторы регенерации ЦНС, работающие через Rho-ROCK-сигнальный путь, играют важную физиологическую роль не только в развитии ЦНС, но и по окончании критических периодов — в стабилизации нейронных сетей, ограничении ветвления дендиритов, структуре и функционировании синаптических контактов, работая в противоположном факторам роста направлении. Нестабильное функционирование нейронных сетей является основой многих нейропсихиатрических заболеваний. При повреждениях ЦНС, травмах, нейродегенеративных заболеваниях, старении избыточная экспрессия связанных с миелином ингибиторов регенерации ЦНС тормозит рост аксонов, играет отрицательную роль для реабилитационного потенциала. Изучение аксон-миелиновых отношений, роли окружения аксонов в их дегенерации и регенерации важно для развития подходов к лечению ряда заболеваний и повреждений ЦНС.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

*e-mail: elekov2@yandex.ru

Similarly, the regenerating axons from nerves of the limb stump become differentially myelinated by their associated Schwann cells, which are in turn guided by the fibroblast progenitors of the endo- and perineurium to produce the large nerves of the limb.

From: Reference Module in Biomedical Sciences, 2017

Regeneration of Neural Tissues

David L. Stocum, in Regenerative Biology and Medicine (Second Edition), 2012

E Fish, Amphibians and Lizards are Good Comparative Models of Adult Neurogenesis and Axon Regeneration

The amphibian, fish and lizard spinal cord, whether regenerating axons across a gap, or neurons after tail amputation, are underused model systems with significant potential for identifying regeneration-permissive factors that can be applied to the non-regenerating mammalian spinal cord. For example, molecular comparisons could be made between the regenerating axolotl cord and the regeneration-deficient adult frog cord, or between axolotl and adult mouse. Given the prominent role of apoptosis in tail regeneration of early Xenopus tadpoles and fish, and the requirement for proton efflux for regeneration of Xenopus tails, it would be of interest to investigate the role of these two processes in amphibian and lizard tail regeneration as well to determine whether this is a phylogenetically conserved feature that is obligatory in all species that exhibit tail regeneration.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123848604000046

Nerve Repair: Biomaterials

O. Jordan, … P. Aebischer, in Encyclopedia of Materials: Science and Technology, 2001

3.2 Engineered Matrix

Besides the ability to engineer the tube that guides the regenerating axons, a matrix can be designed for prefilling the tube to aid regeneration. Experimenters have preloaded the tube with biological materials such as fibronectin, laminin, collagen, and glycosaminoglycans which are naturally occurring extracellular matrix molecules. Prefilling the tube speeds up regeneration (Madison et al. 1985) and supports regeneration across longer gaps because the initial matrix and its components that would first need to be formed or synthesized within the tube are already present. Besides its biological characteristics, the physical characteristics of the matrix play an important role in promoting regeneration. It should not be too dense and should have wide enough pores to allow for neurite growth. Orienting the porosity may also favor axonal growth towards distal stump.

Work has been undertaken to design biomimetic artificial extracellular matrices. Inert hydrogels can be used as scaffolds upon which other active molecules are attached, enhancing the neurite growth through these preformed matrices. The specific cellular attachment peptide sequence of nine amino acids taken from the large 900 kD biomolecule laminin has been chemically bound into an agarose hydrogel and preloaded into the nerve-guidance channel before implantation (Borkenhagen et al. 1998). The peptides act as anchorage posts for the neurites’ filipodia to gain traction, thereby enhancing nerve regeneration. In another case, fibrin has been used as the underlying structure upon which to build. Fibrin is normally one of the first matrix components to enter the guidance channel from the plasma and exudate of the cut ends of the nerve. Fibrin has been derivatized with different peptide sequences (Schense and Hubbell 1999) that have been shown to enhance the neurite extension in vitro.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080431526010780

Tissue engineering of the nervous system

Paul D. Dalton, … Alan R. Harvey, in Tissue Engineering (Third Edition), 2023

17.3.4 Use of nerve guides (tubes) in the lesioned PNS

An off-the-shelf alternative for injury-induced gaps of PN (typically less than 10 mm but up to 70 mm) are nerve guides which function by acting as a conduit between the severed proximal and distal nerve stumps. Hollow tubes (nerve guides or nerve conduits) have successful outcomes that are comparable to the autograft in certain clinical situations. Fig. 17.2 schematically shows the general sequence of regeneration. After implantation, fibrin from damaged blood vessels and cytokines (including neurotrophic factors) primarily generated by the Schwann cells builds up within the nerve guide (Fig. 17.2a). Within 7 days, an oriented fibrin scaffold is formed, and cells from the perineurium penetrate into the nerve guide, while axonal debris is removed by Schwann cells and macrophages in the distal stump (Fig. 17.2b). From 7 to 14 days, migrating endothelial cells, Schwann cells, and regenerating axons penetrate into the nerve guide using the newly formed fibrin scaffold as a substrate (Fig. 17.2c). Between 14 and 56 days, Schwann cells remyelinate the regenerating larger diameter axons that exit the nerve guide, directed by the Bands of Büngner in the distal nerve stump to their targets.

Figure 17.2. Progression of regeneration within a nerve guide: (a) hours, (b) days, (c) weeks, and (d) months after injury. (e) Critical gap defect (Lc) and regenerative capability. An empty nerve guide (f) increases (g) its Lc value with (h) oriented matrices, (i) degrading polymers, (j) fiber inclusion, or (k) Schwann cell transplantation.

(e) From Zhang, M., Yannas, I.V., 2005. Peripheral nerve regeneration. Adv Biochem Eng Biotechnol. 94, 67–89.

Currently, there are several nerve guides on the medical device market, as shown in Table 17.1. Their performance is reviewed in depth by Deumens et al.,2. All of these hollow nerve guides are biodegradable and provide a protective semipermeable membrane which separates the injury site from surrounding tissues and through which nerve regeneration and tissue repair are supported. Current research focuses on filling the lumen of nerve guides with matrices, scaffolds, cells, and/or drug delivering therapies to increase the efficiency of tissue repair.3,4

Table 17.1. Commercially available and FDA approved nerve conduits.

| Product name | Composition | Diameter | Length | Degradation time | Manufacturer |

|---|---|---|---|---|---|

| Neurotube | Poly(glycolic acid) | 2–8 mm | 4 cm | 3 months | Synovis Micro Companies Alliance, Birmingham, AL |

| NeuroMatrix Neuroflex Neuromend |

Type 1 collagen | 2–6 mm | 2.5 cm | 7 months | Collagen Matrix Inc., Franklin Lakes, NJ |

| Neurolac | Poly(lactide-co-caprolactone) | 1.5–10 mm | 3 cm | 16 months | Polyganics BV, Netherlands |

| NeuraGen | Type 1 collagen | 2–7 mm | 2 cm | 4 years | Integra Neuroscience, Plainsboro, NJ |

| SaluBridge | Salubria (poly (vinyl alcohol) hydrogel) | 2–10 mm | 6.35 cm | No degradation | SaluMedica LLC, Atlanta, GA |

| Advance | Decellularized human nerve allograft | 1–5 mm | 7 cm | No data, but expected to resorb | Axogen Corp., Alachua, FL |

Adapted from Schlosshauer, B. et al., 2006. Synthetic nerve guide implants in humans: a comprehensive survey. Neurosurgery 59 (4), 740–747; discussion 747–748.

Bands of Büngner

Although the critical gap length (Lc) for humans is approximately 30 mm, once the regenerating axons bridge this defect, there is a natural scaffold prepared in the distal segment of the peripheral nerve. Axons will travel distances well above the critical gap length along Schwann cell–containing tubular basal lamina, which are termed “Bands of Büngner” after the German neurologist Otto von Büngner (1858–1905) and are often described as “Schwann cell columns.” After PNI, the cytoskeleton of the severed axon is degraded and Schwann cells, which were previously wrapped around the axons, dispense with their myelin sheath and clear debris, adopting a repair phenotype. The Schwann cells partly clear the myelin while increasing numbers of macrophages in the distal stump complete the task. Throughout such Wallerian degeneration, the basal lamina tubes that support these cells remain and act as specific tracts that channel the regenerating axons to the final targets.

With the development and optimization of microsurgical techniques for peripheral nerve repair, the success of end-to-end suturing greatly depends on the alignment of the fascicles. Therefore, the penetration of a sensory axon down a basal lamina tube previously filled with an axon from a motor neuron (and vice versa) is an ineffective (but frequent) result. Nevertheless, the bands of Büngner are the naturally occurring substrate for regeneration over long distances distal to the PN injury.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128244593000172

Degradable conjugated conducting polymers and nerve guidance

M. Asplund, in Biosynthetic Polymers for Medical Applications, 2016

12.2 Material challenges in neural engineering

A highly desired target in tissue engineering is to present a solution for the repair of severed nerves. Tubes, or porous cylindrical scaffolds, could potentially offer guidance and support for regenerating axons and ensure that fibrous tissue does not infiltrate and interfere with the healing process. In many cases, however, passive support is not sufficient for successful regeneration, but there is a need for actively encouraging and steering this process. The presentation of bioactive species patterned throughout the 3D scaffold, together with electrical stimulation, accordingly offers a promising strategy for extending the possibilities of neural repair. For supporting continuous stimulation of the tissue, the scaffold would therefore have to be either a 3D porous conductor or at least comprise conductive domains. The ideal scaffold would in addition have to be bioresorbable, offering guidance and support during healing but progressively degrading without further interference with the regenerated tissue.

From the requirements listed above it is obvious that conventional metallic conducting materials cannot offer a full solution. For this reason, CPs have since the early 1990s gained significant attention as candidates for electrically conducting nerve-guidance structures.27,46,80,81,96,97 The versatility of these polymers and their composites make it possible to address all points on the wish list. After nearly two decades of research within this field, a broad set of techniques developed and refined for processing conducting polymers into scaffolds and channels with topographical and biochemical guidance cues for nerve regeneration can be found in the literature. Biodegradability has been addressed with various strategies, aiming for decomposition of either the separate components of a composite material or the polymer backbone itself.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781782421054000122

Biomaterials and scaffolds for the treatment of spinal cord injury

Xiaoxiao Wen, … Lei Yang, in Biomaterials in Translational Medicine, 2019

6.2.2 Establishing 3D fibrous guidance channels

To date, most electrospun scaffolds have been fabricated into hollow cylindrical conduits for application in neural tissue engineering. However, inappropriate target reinnervation may occur after the implantation of hollow conduits, due to the regenerating axons being randomly dispersed in the lumen or axons originating from the same neuron connecting to different targets [45]. In order to solve the problem, researchers began to establish three-dimensional (3D) fibrous guidance channels. Liu et al. prepared spiral shaped scaffolds by rolling electrospun collagen mats into tubes of four to five layers [46]. The scaffolds were used to treat acute SCI in a rat hemisection model. 30 days after implantation, the aligned electrospun scaffolds appeared more structurally intact. The result of neurofilament staining demonstrated that there were neural fibers sprouting as early as 10 days after implantation. Astrocytes were only observed at the boundary of the lesion site. Moreover, in the implantation area, no astrocyte aggregations were found at any time points. Zamani et al. fabricated a 3D electrospun nanofiber scaffold using the method combined with a water vortex and a two nozzle system [35]. The core of the scaffolds was composed of microstrands of aligned fibers and the sheath of the scaffolds was composed of dense fibrous mat with aligned structure covering the inner part, as shown in Fig. 6.2. The neural cells can adhere and proliferate on the outer layer of the scaffolds and then penetrate into the inner layer of the scaffolds, growing along the fiber orientation.

Figure 6.2. (A) Scanning electron micrographs of 3D PLGA scaffolds. (B) Schematic representation of the PLGA scaffolds with nanorough sheath and aligned core consisting of nanofibers.

Abbreviations: 3D, three-dimensional; PLGA, poly(lactic-co-glycolic acid).

Reprinted with permission from [35].

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128134771000062

Tissue Engineering of the Nervous System

Paul D. Dalton, … Giles W. Plant, in Tissue Engineering (Second Edition), 2014

17.3.9 Summary

SCI initiates a plethora of destructive events. Some of the cells and molecules present at the site of injury may contribute to protection and repair, but the ultimate outcome is loss of tissue and loss of function in motor and sensory systems. One of the main obstacles for regenerating axons in the injured spinal cord is the presence of a glial scar at the site of injury or, in the case of an intraspinal transplant, at the transplant–host spinal cord interface. Unlike the PNS and the use of peripheral nerve autografts and nerve bridges, there is currently no reproducible, successful clinical therapy for SCI. Cell transplantation, combined with supportive matrices and scaffolds or neurotrophic factors, has been the predominant focus of TE strategies. The emphasis has been on neuroprotection, enhanced tissue sparing, and reestablishment of continuity across an injury site. Future objectives include increasing the number of damaged ascending and descending axons that regenerate, improving the remyelination of these regenerating axons, and the guidance of regenerating axons back to their appropriate target regions in the brain or spinal cord. The development of new techniques involving gene therapy and ex vivo manipulation of cells prior to transplantation will provide additional, and economically sustainable, tools that should improve therapeutic outcomes in injured patients.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124201453000171

Neuronal Tissue Engineering

Isaac P. Clements, … Ravi V. Bellamkonda, in Biomaterials Science (Third Edition), 2013

Peripheral Nervous System

Neurons of the PNS connect the CNS with sensory and motor targets. The cell body of each PNS neuron is located in or near the spinal cord or base of the brain. From this cell body, a long axon extends uninterrupted to the tissue it innervates (up to one meter or more). A single peripheral nerve can contain thousands of motor and sensory axons, enveloped along with other cell types within flexible tubes of collagen and other supporting extracellular matrix (ECM) components.

The glial cells of the PNS are Schwann cells, which wrap around the axons in concentric layers to form insulating sheaths rich in the protein myelin. These myelin sheaths enhance the speed of signal conduction down the length of the axon. Schwann cells also provide trophic support to the axons and play a major role in injury response.

Peripheral Nerve Injury

When a peripheral nerve is damaged such that axons within it are severed, the portions of the affected axons lying distal to the injury site are cut off from the centrally located cell body. These distal axon segments subsequently degrade, and the resulting debris is cleared away by macrophages and Schwann cells as part of a process termed Wallerian degeneration. The Schwann cells proliferate and take on a pro-regenerative phenotype, rearranging themselves into aligned tracts called “bands of Bungner” and secreting factors conducive to the in-growth of regenerating axons.

Meanwhile, the portions of the injured neurons proximal to the damage site prepare for regeneration. The cell body of each injured axon undergoes major metabolic changes and initiates a program of protein synthesis to support axonal regeneration. At the tip of each injured axon, a growth cone develops which leads the regenerating axon through the intact structure of the distal nerve segment and back toward its original target, at the approximate rate of 1–3 mm per day (Gutmann et al., 1942).

Treatment for Nerve Injury

The process of peripheral nerve regeneration occurs spontaneously, as long as the injury does not result in an extended gap in the nerve. In cases where a small gap exists, the two nerve stumps can be surgically re-apposed. However, when the nerve gap is longer, this procedure creates unacceptable tension on the nerve. In these cases, an autografted segment of nerve is the clinical gold standard for treatment. Healthy segments of nerve are harvested from elsewhere in the body, and used to bridge the gap across the injury site. Unfortunately, this technique comes with several drawbacks, including the need for an additional surgery and a loss-of-function at the site from which the donor nerves are taken. Furthermore, patient recovery after autograft treatment is less than ideal.

For these reasons, much research has been devoted to developing a biomaterials-based implant as an alternative to an autograft. The goal of this research has been to engineer a construct that can be implanted across an injury gap in place of a nerve graft to provide support and guidance to regenerating cells and axons. Such a construct would employ biomaterials to recreate a pro-regenerative environment, similar to that which is found in the distal segment of injured nerve. For example, the bands of Bungner found in the distal nerve segment provide a physically aligned surface topography containing oriented tracks of adhesive molecules. Diffusible biochemical trophic and signaling factors are also released by cells in the distal nerve stump. In the following sections, we will see how appropriately selected biomaterials can be employed to recreate these types of natural physical and chemical cues, for the purpose of guiding migrating cells and regenerating axons across the nerve gap, and into the distal nerve segment (Figure II.6.14.1).

FIGURE II.6.14.1. (A) Summary of biological constraints to peripheral nerve regeneration. (B) Capacity of biomaterials-based constructs to alleviate biological constraints and promote regeneration.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080877808001224

Regenerative Medicine of Neural Tissues

David L. Stocum, in Regenerative Biology and Medicine (Second Edition), 2012

b Schwann and Olfactory Ensheathing Cells

Suspensions of Schwann cells and olfactory ensheathing cells have been used to induce axon regeneration after SCI. Rat and human Schwann cells have been isolated and expanded in vitro and implanted into SCI rats (Guest et al., 1997; Bunge, 2002). A common model has been to fill a PVC tube with a Schwann cell suspension and implant this construct into the spinal cord lesions of adult rats (reviewed by Bunge, 2002). These implants supported the regeneration of axons across SCI lesions with modest recovery of function (Chen et al., 1996). Significant axon regeneration was reported in rat SCI after transplanting collagen-imbedded Schwann cells genetically modified to hypersecrete NGF (Weidner et al., 1999). The major problem noted with Schwann cell grafts is that supraspinal axons typically fail to re-enter the cord after crossing the bridge, perhaps because CSPGs are present at a higher concentration at the caudal graft/host interface (Plant et al., 2001).

Olfactory ensheathing cells are receiving increasing attention as therapeutic agents for spinal cord injury because of their ability to promote growth of regenerating axons that extends beyond the lesion (Boyd et al., 2003; Franklin, 2003; Richter and Roskams, 2008). Many investigators have reported that OECs alone, injected directly into or rostral and caudal to SCI lesions in rodents promote axon regeneration across the lesions, accompanied by partial functional recovery (Li et al., 1998; Ramon-Cueto et al., 2000; Lu et al., 2001; Nash et al., 2002; Santos-Benito and Ramon-Cueto, 2003; Andrews and Stelzner, 2004) (Fig. 11.6). DeLucia et al. (2003) tested a homogeneous OEC clonal cell line, immortalized by the SV40 large T cell antigen, for its ability to survive and support functional recovery in SCI rats. These cells produced nearly all of the same neurotrophic factors in vitro as primary cell cultures. Immortalized OECs transplanted into thoracic hemisection lesions supported the functional recovery of tactile sense and proprioceptive functions required to walk a grid without missing the wires.

Figure 11.6. Promotion of axon regeneration by olfactory ensheathing glia (OEG) in rat spinal cord lesioned at the T8 level. (A) OEG were injected into both stumps of the completely transected cord. Green = corticospinal axons, red = brainstem axons. (B) OEG promoted regeneration of corticospinal (green label) and brainstem axons (red label) through the glial scar. (C) Section showing corticospinal axons (red) that regenerated to the L5 level (3 cm, the longest distance analyzed). (D) Photograph of an OEG-transplanted paraplegic rat 7 months after spinal cord transection, showing that the rat can properly place its paws on the rungs of the climbing grid and support its body weight with its hindlimbs.

Reproduced with permission from Santos-Benito and Ramon-Cueto, Olfactory ensheathing glia transplantation: A therapy to promote repair in the mammalian central nervous system. Anat Rec (Part B: New Anat) 271B:77–85. Copyright 2003, Wiley-Liss.

OECs have also been used in combinatorial cell transplants. Culture-expanded OECs injected on either side of a Schwann cell-containing Matrigel bridge induced axon extension beyond the border of the bridge in rat SCIs (Ramon-Cueto et al., 1998, 2000). Glial scar formation was not inhibited, but the regenerating axons were able to penetrate the scar, and there was partial functional recovery. The effectiveness of OEC transplants was further increased by the inclusion of olfactory nerve fibroblasts, suggesting that interactions with fibroblasts are important for OEC function (Barnett and Chang, 2004). Axon regeneration and partial recovery was also demonstrated in combination with neural precursor cells (Wang et al., 2010). A number of studies suggest that OECs are neuroprotective through their secretion of neurotrophic factors, promote axon extension through their expression of adhesion molecules, prevent cavitation, enhance vascularization, and promote branching of neighboring intact axons (Verdu et al., 2003; Ramer et al., 2004; Chua et al., 2004; Richter and Roskams, 2008).

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123848604000113

Regeneration of Appendages

David L. Stocum, in Regenerative Biology and Medicine (Second Edition), 2012

2 Interaction of the Nerve with Wound Epidermis is Essential for Blastema Formation

Denervation by transection of the brachial nerves at the level of the shoulder, or preventing the formation of a wound epidermis by inserting the amputated limb tip into the coelom or grafting full thickness skin over the amputation surface inhibits formation of the accumulation blastema (Goss 1956a,b; Mescher, 1976; Tassava and Garling, 1979; Loyd and Tassava, 1980, Fig. 8.8). Thus both nerve and AEC are required for the formation of the accumulation blastema. Furthermore, it has long been recognized that maintenance of the AEC is dependent on innervation by regenerating axons (Trampusch, 1964), but the nature of this dependency has not been clear. In experiments making a wound in the skin of axolotl limbs, the wound epidermis developed a thickening comparable to the AEC that subsequently regressed. However, if a nerve was deviated into the wound, the epidermal thickening was maintained and a blastema-like growth was formed from the underlying tissues (Endo et al., 2004, Fig. 8.9). This growth is equivalent to a blastema formed by amputation in terms of morphology and expression of MMP-9, Msx-2, Hox A-13, Prx-1, and Tbx-5 (Satoh et al., 2007), and in nerve-induced expression of the zinc finger transcription factor Sp9 in the wound epithelium (Satoh et al., 2008). Collectively, the results imply that in a neurogenic limb the AEC forms independently of the nerve, but that AEC structure and function cannot be maintained unless the AEC becomes innervated by regenerating axons, an implication that fits the timing of AEC formation and regeneration of axons into the AEC 2–3 days post-amputation.

Figure 8.8. Diagram to illustrate failure of blastema formation and lack of regeneration when the forelimb limb is either denervated (star) or deprived of epidermis (E), BN=brachial nerves.

Figure 8.9. Maintenance of the AEC is dependent on an interaction with nerve. (A) A wound was made in the limb skin of an axolotl (outlined by arrows). A thickening of the epidermis resembling the AEC was initially formed that subsequently regressed. E=epidermis; D=dermis. (B) Same experiment as in (A), except that a nerve was deviated under the epidermis. The epidermal thickening was maintained and a blastema-like growth (Bl) was formed.

After Endo et al., 2004.

Dependence on the nerve for regeneration arises during limb development. Urodele limb buds regenerate in the absence of axons until digital stages when the limb bud becomes heavily innervated whereupon regeneration becomes nerve-dependent (Brockes, 1987). Nerve dependence is not acquired, however, if the limb never becomes innervated (Yntema, 1959a,b). This was shown by parabiosing two early embryos and excising the neural tube from one of them so that the fully differentiated limbs were aneurogenic. These limbs require only the wound epidermis/AEC to regenerate normally. Aneurogenic limbs can be oscillated between nerve-independent and dependent states. When grafted in place of normal host limbs they become innervated and nerve-dependent for regeneration by 10–13 days post-transplantation, but nearly half of the cases become nerve-independent again if maintained in a denervated state for 30 days (Thornton and Thornton, 1970).

The acquisition of nerve dependency by both limb buds and aneurogenic limbs transplanted to neurogenic hosts can be interpreted in a variety of ways (Brockes, 1987), but a simple idea is that the outgrowth-promoting function of the limb bud apical epidermis (Tschumi, 1957) is either autonomous or depends on signals from the subjacent mesoderm as observed for chick limb buds (Sun et al., 2002). When a neurogenic limb differentiates, a neural-epidermal relationship is created in which the epidermis becomes dependent on neural factors to acquire and maintain its original outgrowth-promoting function. This dependency never occurs in aneurogenic limbs and the AEC maintains its original function after limb amputation (Fig. 8.10).

Figure 8.10. Diagram showing that the dependence of the wound epidermis on nerve for limb regeneration arises due to innervation during development. (A) During development of the forelimb, it becomes progressively more innervated by the brachial nerves (BN) and their branches. Regeneration fails when the limb is amputated following denervation (X). (B) A limb rendered aneurogenic by parabiosing two early embryos and removing the neural tube from one member of the pair. Such a limb develops without innervation. The wound epidermis never acquires a dependence on the nerve for its function and the limb regenerates perfectly when amputated.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123848604000083

Volume 1

A.E. Ting, S.A. Busch, in Encyclopedia of Biomedical Engineering, 2019

Spinal Cord Injury

Spinal cord injury (SCI) results in disruption of the blood–brain barrier and initiates a cascade of inflammatory processes leading to infiltration of immune cells and secondary cell death that extends beyond the site of initial injury (Silver and Miller, 2004). This reactive process of secondary injury takes place in the days and weeks following SCI, and can result in exacerbation of neurological dysfunction. An additional cause of spinal cord regeneration failure is the formation of the glial scar, which involves activation of astrocytes in an attempt to restore the blood–brain barrier. These astrocytes produce inhibitory chondroitin sulfate proteoglycan, a major barrier to regenerating axons. Other potential inhibitors in the glial scar are myelin-associated proteins, which also inhibit neurite outgrowth and hinder repair.

BMSC therapy has been proposed to treat both acute and chronic SCI through multiple potential mechanisms of action (Wright et al., 2011). The immunosuppressive properties of BMSCs may reduce the acute inflammatory response to SCI, reducing secondary injury and cavitation. Direct transplantation of BMSCs after injury has been shown to increase preservation of spinal cord tissue and decrease neuropathic pain. Direct transplantation of BMSCs into the cord may modify activation of astrocytes or encourage axonal regeneration through downregulation of inhibitory components in the glial scar. BMSCs produce a number of growth factors, including nerve growth factor (NGF) and vascular endothelial growth factor (VEGF), which could promote axonal outgrowth even in an inhibitory environment. Additionally, some reports suggest that BMSCs could act as bridges, guiding regenerating axons across the injury cavity. BMSCs produce molecules including laminin, fibronectin, and collagen, which could decrease cavitation and provide a permissive environment for growing axons (Ankeny et al., 2004).

As in most injury situations, some degree of inflammation is a necessary and beneficial component of the recovery process after SCI (David and Kroner, 2011). Macrophages are known to phagocytose the myelin debris, clearing the way for functional regeneration, and to produce some protective cytokines and growth factors, which could enhance regeneration. Two subtypes of macrophages have been described with regards to their phenotype and activity: classically activated macrophages (M1) and alternatively activated (M2). M1 macrophages are typically considered to be the product of activation with proinflammatory cytokines IFNγ and TNFα. Alternatively, activated macrophages are the product of activation with the cytokines interleukin-4 (IL-4) and IL-13, and possess enhanced phagocytic capabilities and antiinflammatory activities, which are thought to contribute to their beneficial effects after SCI. BMSCs and related cell types have been shown to drive macrophages toward the alternatively activated M2 phenotype and concurrently promote white matter sparing and reduce the effects of the inhibitory glial scar (Busch et al., 2011b; Nakajima et al., 2012).

To date, the majority of cell therapy-focused clinical trials for SCI have utilized whole mononuclear cell preparations (MCPs) from bone marrow, not cultured adherent BMSCs (Wright et al., 2011). MCPs are generally administered alongside granulocyte-macrophage colony stimulating factor to mobilize the migration of these cells into the lesioned spinal cord and induce activation resulting in the secretion of neurotrophic cytokines at the site of injury. Modest increases in neurological function have been reported, but as relatively few patients have been treated thus far, it is difficult to determine if these results are due to an intrinsic recovery process or directly attributable to the treatment itself.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128012383000556

Сегодня известно, что на процесс регенерации аксонов , в частности, ее стабилизацию, влияет UNC-70 бета спектрин. Обнаружены гены необходимы для активации и ингибиции регенерации, но , в конечном итоге, идентифицированы толь клоны RNAi , ингибирующие регенерацию у unc-70 мутантов. Блокада в unc-70 фоне показала улучшение процесса регенерации после аксотомии у мутантов одного поколения. Отмечено, что для регенерации аксонов необходим кратковременный поток кальция.

Травма аксонов ЦНС обычно не сопровождается заметной регенераций , в то время, как после аксотомии периферических аксонов , напротив, мы можем наблюдать функциональное восстановление. Представление о молекулярных механизмов этого процесса остается непонятным. Травма периферических нервов индуцирует изменения в молекулярных программах травмированных нейронов , включая регуляцию и влияние «ранних генов», например, таких , как GAP-43.

Центральным звеном в гене, регулирующим работу нейронных сетей являются транскрипционные факторы (TFs). C-JUN был первым TF, который был идентифицирован в сети большой когорты генов , ассоциированных с процессами регенерации ( large cohort of regeneration-associated genes — RAG ) (Herdegen et.al., 1991; Jenkins and Hunt., 1991). Данный ген играет важную роль в качественной регенерации мотонейронов лицевого нерва (Raivich et al., 2004). Позже, были идентифицированы дополнительные TFs, связанные с регенерацией, включая: ATF3, SOX11, CREB, p53, STAT3, KLF4 и SMAD1 (Schwaiger et.al., 2000; Tsujino et al., 2000; Gao et al., 2004; Di Giovanni et al., 2006; Jankowski et al., 2006; Seijffers et al., 2006; Moore et al., 2009; Zou et al., 2009 ). Некоторые из этих TFs теперь признаны важными регуляторами определенных субсетов RAGs. Например, C-JUN индуцирует экспрессию Itga7 (с Itgb1 рецептор для ламинина), молекула клеточной адгезии Cd44 и нейропептида GAL (Raivich et al., 2004), а также ATF3 индуцирует экспрессию к-Jun, белок теплового шока Hsp27 и Sprr1a (маркер, специфичный для регенеративного роста аксона; Seijffers и др., 2007). Ключевым вопросом теперь является то, какой из этих TFs является фактическим регулятором сети нейронов , чтобы “повторно программировать” поврежденные нейроны так, чтобы они приобрели сеть RAG, которая ускоряет темп регенерации травмированных центральных нейронов?

Категория сообщения в блог:

Р.Ф. МАСГУТОВ, А.А. РИЗВАНОВ, А.А. БОГОВ (мл.), А.Р. ГАЛЛЯМОВ, А.П. КИЯСОВ, А.А. БОГОВ

Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г. Казань

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Масгутов Руслан Фаридович

старший научный сотрудник Травматологического центра

420064, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 138, тел. 8-950-314-02-93, е-mail: [email protected]

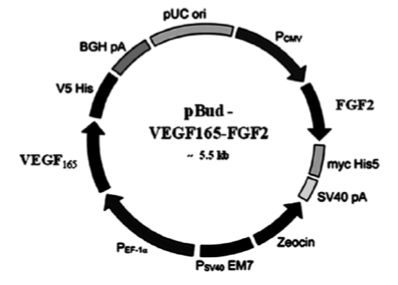

В обзоре освещены современные методы терапии травмы периферических нервов в сочетании с классическими хирургическими способами лечения данной патологии. Представлены потенциальные стимуляторы посттравматической регенерации периферических нервов, ключевыми из которых являются сосудистый эндотелиальный фактор роста и основной фактор роста фибробластов, играющих роль узловых молекул в патофизиологии нейрорегенерации.

Ключевые слова: травма периферического нерва, нейротрофические факторы.

R.F. MASGUTOV, A.A. RIZVANOV, A.A. BOGOV (JR.), A.R. GALLYAMOV, A.P. KIYASOV, A.A. BOGOV

Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, Kazan

Kazan (Volga region) Federal University

Current trends for treatment of peripheral nerves injuries

The review describes current treatment methods of peripheral nerve injuries in combination with classical surgical treatments of this pathology. Are presented potential stimulators of posttraumatic regeneration of peripheral nerves, where the key stimulators are vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor, which are basic molecules in the pathophysiology of neuroregeneration.

Key words: peripheral nerve injury, neurotrophic factors

Повреждения периферических нервов остаются одной из актуальных проблем современной травматологии и составляют 3-10% от всех травм опорно-двигательного аппарата [1]. Между тем травмы и заболевания периферической нервной системы приводят к стойкой утрате трудоспособности у 60-63% пациентов, более того, почти 80% этой группы составляют лица молодого трудоспособного возраста [2]. Повреждения периферических нервов оказывают существенное влияние на качество жизни в связи с потерей функции и повышения риска развития вторичной инвалидности от падений, переломов и других травм.

В представленном обзоре литературе дан анализ исследований последних лет, которые открывают новую страницу в понимании патофизиологии посттравматической регенерации периферического нерва и направляют как специалистов фундаментальных направлений, так и практикующих врачей на изучение и возможности клинического применения ростовых факторов, которые непосредственно принимают участие в восстановлении периферического нерва после его травмы.

Патогенез травмы периферического нерва

При повреждении нерва основным звеном патогенеза является деструкция нейронов.

Нейроны, формирующиеся в процессе развития, соединены в сложные коммуникационные сети для передачи информации от периферических рецепторов сенсорных нейронов в ЦНС (головного и спинного мозга), а также для передачи команд из центральной нервной системы на эффекторные органы, такие как скелетные мышцы, иннервируемые мотонейронами.

Периферический нерв состоит из аксона нейрона, Шванновских клеток, фибробластов, а также элементов кровоснабжения нерва. Соединительная ткань известная как эндоневрий окружает периферические аксоны. В периферических нервах аксоны сгруппированы в фасцикулы, окруженные соединительной тканью. Ключевой клеткой для периферических нервов является Шванновская клетка. Шванновские клетки образуют осевые цилиндры, их мембрана богата липидами, которые покрывают аксон и называется миелиновой оболочкой. Шванновские клетки с миелиновой оболочкой аксонов поддерживают и направляют аксоны во время регенерации нерва после его травмы. Тело нервной клетки является местом синтеза практически всех белков и органелл в клетке. Сложный процесс, известный как антероградный транспорт, непрерывно транспортирует вещества из тела клетки нейрона через аксон к его периферическому концу — в синапс. Эти транспортируемые вещества включают нейротрансмиттеры, которые обеспечивают связь между нейроном и тканями органа по узкой синаптической щели или, как в случае иннервации двигательных нейронов мышц, нервно-мышечном синапсе. С другой стороны, клетки-мишени, например, миоциты, экспрессируют вещества, которые действуют как нейротрофические факторы. Некоторые из этих веществ упаковываются и передаются путем ретроградного транспорта от синапса через аксон к телу нейрона. Таким образом, нейрон и его клетка-мишень постоянно информированы о статусе связи между ними. Было высказано предположение, что информация от клеток-мишеней принимает форму факторов, которые поддерживают существующие соединения нейронов и способствуют регенерации поврежденных нервных клеток. Несмотря на регенерацию, обширные травмы периферического нерва могут привести к параличам всей конечности или дистальных отделов конечностей. Прогноз восстановления при травмах периферических нервов лучше там, где повреждение Шванновских клеток минимально [3].

Нейротрофические факторы в механизме регенерации периферического нерва

За полвека исследований выявлено, что нейротрофические факторы способствуют выживанию и процессу роста нейронов. Восстановление нейрона критически зависит от количества нейротрофического фактора. После травмы нервов, периферическая нервная система млекопитающих реагирует путем экспрессии нейротрофических факторов, которые доступны из аутокринных или паракринных источников. Известны три основные группы нейротрофических факторов: 1) нейротрофины; 2) нейротрофические факторы семейства GDNF (англ. Glial cell line-derived neurotrophic factor) и 3) нейротрофические цитокины [4].

Повреждение периферического нерва вызывает ретроградную дегенерацию спинальных ганглиев, что сказывается преимущественно на кожных нейронах малого диаметра. Результаты исследований показывают, что кожные нейроны более чувствительны к повреждениям периферического нерва, чем мышечные, но их регенеративные способности не отличаются друг от друга [5].

Выживаемость нейронов после аксотомии является необходимым условием для регенерации, которой способствуют множество трофических факторов из нескольких источников, в том числе нейротрофины, нейропоэтические цитокины, инсулиноподобный фактор роста (англ. Insulin Growth Factor, IGF), факторы из глиальных клеток — семейства GDNF и др.

Так, после перерезки нерва увеличивается количество нейронов, экспрессирующих м-РНК мозгового нейротрофического фактора (англ. Brain Derived Neurotrophic Factor [6]. Выработка м-РНК BDNF в ответ на травму нерва показана не только в нейронах, но и в клетках-сателлитах [7].

После лигирования спинномозговых нервов уровень м-РНК фактора роста нервов (англ. Nerve Growth Factor, NGF) в спинальных ганглиях возрастает в 4 раза и поддерживается в течение 3 недель [8]. При этом подъем уровня м-РНК BDNF длится не более трех суток и менее выражен по сравнению с NGF.

Трансформирующий фактор роста β (TGFβ) служит митогеном для шванновских клеток и нейротрофическим фактором для некоторых дифференцирующихся нейронов. В интактных спинальных ганглиях TGFβ и его рецептор экспрессируются преимущественно в малых нейронах и в клетках-сателлитах, окружающих средние и большие нейроны [7]. После повреждения седалищного нерва крысы в эксперименте в клетках-сателлитах увеличивается экспрессия TGFβ, что сопровождается возрастанием уровня экспрессии его рецепторов практически во всех субпопуляциях нейронов [7].

In vitro GDNF стимулирует рост аксонов чувствительных нейронов, преимущественно малых, не экспрессирующих рецепторы нейротрофинов и выявляемых при помощи изолектин-B4 [9]. Эти авторы установили, что в той же культуре GDNF поддерживает выживание чувствительных нейронов, но не выявили их принадлежности к конкретным субпопуляциям (табл. 1).

Таблица 1.

Влияние нейротрофических факторов на выживание чувствительных нейронов в постнатальном периоде

|

Нейротрофический фактор |

Наличие (+) или отсутствие (–) эффекта |

Авторы |

|

NGF |

+ – |

Horie, Akahori, 1994;Lindsay, 1996 |

|

BDNF |

– + |

Lindsay, 1996;Acheson et al., 1995 |

|

NT-3 |

+ |

Acheson et al., 1995 |

|

GDNF |

+ |

Leclere et al., 1997 |

Установлено, что часть нейронов, экспрессирующих trkA и реагирующих, таким образом, на NGF, в конце эмбрионального и в постнатальном периоде перепрограммируется на действие другого нейротрофического фактора, а именно GDNF. В нейронах этой субпопуляции начинают экспрессироваться оба компонента рецептора GDNF — GFRa и тирозинкиназа c-ret [10]. Происходит ли подобное перепрограммирование при регенерации чувствительных нейронов, остается неясным.

Регенераторный рост центральных отростков нейронов различного фенотипа поддерживают конкретные нейротрофические факторы. Так, рост аксонов, экспрессирующих NF200 и принадлежащих субпопуляции больших проприоцептивных нейронов, стимулирует только один представитель семейства нейротрофинов — нейротрофин-3 (NT-3) [11] (табл. 2). Из тех же нейротрофинов только NGF поддерживает рост аксонов пептидергических ноцицептивных нейронов. И только один нейротрофический фактор является универсальным стимулятором роста аксонов больших, малых пептидергических и малых непептидергических нейронов. Этим фактором является GDNF [11].

Таблица 2.

Экспрессия нейротрофинов и их рецепторов нейронами спинальных ганглиев (по результатам экспериментов на нокаутных мышах [12]

|

Нейротрофин/ Рецептор |

Численность популяции нейронов в % |

Модальность |

|

NGF |

80 |

Ноцицепторы, терморецепторы, низкопороговые механорецепторы |

|

trkA |

80 |

Ноцицепторы, терморецепторы, низкопороговые механорецепторы |

|

trkB |

30 |

Механорецепторы (Майсснера) |

|

NT-3 |

60 |

Проприорецепторы, рецепторы волос и механорецепторы |

|

trkC |

20-30 |

Проприорецепторы |

После перерезки седалищного нерва усиливается экспрессия рецептора GDNF, но количество нейронов, реагирующих на этот нейротрофический фактор, не изменяется [13]. При этом объем популяции нейронов, содержащих trkA и отвечающих на действие NGF, после перерезки нерва уменьшается. Эти данные указывают на различный характер регуляции активности генов рецепторов нейротрофических факторов в субпопуляциях нейронов спинальных ганглиев в ответ на аксотомию.

Для судьбы отдельных нейронов важно присутствие нейротрофических факторов, которые способны активировать антиапоптозные внутриклеточные пути [14]. В списке факторов, влияющих на регенерацию нервных волокон, важное место занимают цитокины. Имеются данные о нейропротекторном действии интерлейкина-1b в отношении нейронов коры, которое может реализоваться через влияние этого цитокина на выработку нейротрофических факторов, например, NGF [15]. С другой стороны, in vitro показано, что интерлейкин-1b не влияет на выживание нейронов спинальных ганглиев, но ускоряет рост их отростков [16] и вместе с оксидом азота поддерживает в пептидергических нейронах экспрессию циклооксигеназы-2, что усиливает секрецию вещества «Р» [17]. Высказано предположение, что данный цитокин стимулирует секрецию нейротрофических факторов ненервными (Шванновскими) клетками [16], расположенными в потенциальном пространстве роста аксонов.

Представление об активации интерлейкином-1b регенерации нервных проводников основано на данных о стимулирующем влиянии продуцируемого макрофагами интерлейкина-1 на образование NGF шванновскими клетками in vitro и in vivo. Шванновские клетки in vitro и в регенерирующем нерве сами синтезируют интерлейкины и экспрессируют их рецепторы, что свидетельствует о возможной аутокринной регуляции. Нейроны также способны синтезировать цитокины. У интактных крыс до 80% нейронов спинального ганглия экспрессируют интерлейкин-1b [18]. Это преимущественно большие и средние нейроны. Данный цитокин экспрессируется в незначительной части малых пептидергических нейронов. Присутствие рецепторов интерлейкина-1 выявлено в большинстве нейронов спинального ганглия, а также в окружающих нейроны клетках-сателлитах [18], что свидетельствует об участии интерлейкина-1b в ауто/паракринной регуляции функции чувствительных нейронов.

Травмированные нейроны должны перейти от режима передачи к режиму роста и начать продуцировать белки, такие как, например, GAP-43 (англ. Growth Associated Protein), тубулин и актин, а также другие нейропептиды и цитокины, которые имеют потенциал для стимуляции аксональной регенерации. Аксоны должны достигать дистального отрезка нерва при условии, когда поддержка их роста осуществляется в достаточной степени. Шванновские клетки в дистальном отрезке нерва проходят через фенотипические изменения, которые должны быть благоприятны для аксональной регенерации. Шванновские клетки играют незаменимую роль в содействии регенерации за счет увеличения ими синтеза поверхностных молекул клеточной адгезии, таких как N-CAM (англ. Neural Cell Adhesion Molecule), Ng-CAM/L1 (англ. Neuron Glia Cell Adhesion Molecule), N-кадгерин и L2/HNK-1, путем изменения базальной мембраны, которая содержит многие белки внеклеточного матрикса, таких как ламинин, фибронектин и тенасцин. Аксональной регенерации могут способствовать факторы, которые повышают потенциал роста аксонов нейронов и оптимизируют регенерацию дистального конца нерва в сочетании с его оперативным лечением [19].

Основные методы лечения повреждения нервов являются: нейрорафия, нейрорафия с последующей дистракцией нерва, аутонервная пластика, эндопротезирование биодеградирующими материалами (например: neuragen® nerve guide).

Перспективными потенциальными стимуляторами регенерации периферических нервов являются сосудистый эндотелиальный фактор роста (англ. Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), основной фактор роста фибробластов (англ. basic Fibroblast Growth Factor, bFGF или FGF2) и NGF.