Нервная система выполняет ряд важных функций:

- обеспечивает связь организма с окружающим миром;

- управляет работой всех органов;

- координирует функционирование всех систем органов, обеспечивая их согласованную работу.

Нервная ткань

Нервная ткань отличается от других тканей нашего организма тем, что обладает особыми свойствами — возбудимостью и проводимостью. Эти свойства нервной ткани обусловлены особенностями её строения.

В состав нервной ткани входят клетки двух видов. Основные функции выполняют нейроны, а клетки-спутники (клетки нейроглии) служат опорой и обеспечивают обмен веществ.

Рис. (1). Нервная ткань

Функции нейронов: генерирование и передача нервных импульсов; обработка и хранение поступающей информации.

Нервный импульс — это волна возбуждения (биоэлектрическая волна), распространяющаяся по нервным клеткам.

Нейрон — основная клетка нервной ткани. Он имеет тело и отростки двух типов. В теле нейрона располагается ядро и органоиды, а по отросткам передаются нервные импульсы.

Дендриты — это отростки, по которым нервные импульсы передаются к телу нейрона. Эти отростки сильно ветвятся. У нейрона может быть несколько дендритов.

Аксон — это отросток, по которому импульсы передаются от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце. У каждого нейрона всего один аксон.

Рис. (2). Строение нейрона

Аксоны часто окружены оболочкой из жироподобного вещества миелина. Это вещество имеет белый цвет. Скопления миелинизированных аксонов образуют белое вещество головного и спинного мозга. Тела нервных клеток и дендриты не покрыты миелином. Они серого цвета, а их группы составляют серое вещество центральной нервной системы.

Передача нервных импульсов с одной клетки на другую происходит в синапсах.

Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и клеткой рабочего органа.

Главными элементами синапса являются мембраны двух клеток (пресинаптическая и постсинаптическая мембраны) и пространство между ними (синаптическая щель).

Рис. (3). Строение синапса

В аксоне пресинаптического нейрона вырабатывается медиатор — особое вещество, с помощью которого происходит передача нервного импульса.

Под действием нервного импульса медиатор выделяется в синаптическую щель. Рецепторы постсинаптической мембраны реагируют на его появление и генерируют возникновение нервного импульса в следующем нейроне. Так в синапсе происходит химическая передача возбуждения с одной клетки на другую.

Нейроны различаются по своему строению и выполняемым функциям.

Рис. (4). Виды нейронов

По выполняемым функциям выделяют три типа нейронов.

Чувствительные (сенсорные) нейроны проводят информацию от органов в мозг. Тела таких нейронов находятся в нервных узлах вне центральной нервной системы.

Другая группа нейронов передаёт информацию от головного и спинного мозга к органам. Это двигательные (моторные) нейроны. Их тела находятся в сером веществе центральной нервной системы, а аксоны находятся за пределами ЦНС.

Третий вид нейронов осуществляет связь между чувствительными и двигательными нейронами. Это вставочные нейроны, они находятся в головном и спинном мозге.

Скопление нейронов в головном или спинном мозге называют ядром.

Рис. (5). Типы нейронов и синапсы

Связь между органами и центральной нервной системой осуществляется через нервы.

Нерв — это орган, в состав которого входят пучки нервных волокон, покрытые соединительнотканной оболочкой.

Рис. (6). Нерв

Нервы выполняют проводниковую функцию. Они связывают головной и спинной мозг с кожей, органами чувств и с внутренними органами.

Нервы бывают чувствительные, двигательные и смешанные.

Чувствительные нервы проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг. В их состав входят дендриты чувствительных нейронов.

Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов. Их функция — проведение импульсов от мозга к рабочим органам.

Смешанные нервы образованы чувствительными и двигательными волокнами и способные проводить импульсы как к ЦНС, так и от ЦНС.

Нервные сплетения представлены сетчатыми скоплениями нервных волокон разных нервов, связывающих ЦНС с внутренними органами, скелетными мышцами и кожей.

Наиболее известное солнечное сплетение находится в брюшной полости.

Источники:

Рис. 1. Нервная ткань https://image.shutterstock.com/image-photo/mammalian-nervous-tissue-under-microscope-600w-74170234.jpg

Рис. 2. Строение нейрона https://image.shutterstock.com/image-vector/education-chart-biology-nerve-cell-600w-661087429.jpg

Рис. 3. Строение синапса https://image.shutterstock.com/image-illustration/gap-between-two-nerve-cells-600w-1284912691.jpg

Рис. 4. Виды нейронов https://image.shutterstock.com/image-illustration/different-kinds-neurons-scheme-structure-600w-138356969.jpg

Рис. 5. Типы нейронов и синапсы © ЯКласс

Рис. 6. Нерв https://image.shutterstock.com/image-illustration/nerve-structure-anatomy-600w-1041115012.jpg

Строение и виды синапсов. Механизм их функционирования. Механизм их функционирования. Роль медиаторов.

Синапсы – это специализированная структура, которая обеспечивает передачу нервного импульса из нервного волокна на эффекторную клетку – мышечное волокно, нейрон или секреторную клетку.

Синапсы – это места соединения нервного отростка (аксона) одного нейрона с телом или отростком (дендритом, аксоном) другой нервной клетки (прерывистый контакт между нервными клетками).

Все структуры, обеспечивающие передачу сигнала с одной нервной структуры на другую – синапсы.

Значение – передает нервные импульсы с одного нейрона на другой => обеспечивает передачу возбуждения по нервному волокну (распространение сигнала).

Большое количество синапсов обеспечивает большую площадь для передачи информации.

Виды синапсов:

I. по расположению.

1. Аксодендритические синапсы — на дендритах и теле нейронов. Передатчики — аксоны.

2. Аксосоматические синапсы — между аксоном и телом нейрона.

3. Аксошипиковые синапсы — на шипиках (выросты на дендритах. С их изменением меняется работа нейронов).

4. Аксоаксональные синапсы — между аксонами нейронов.

5. Дендродендритические синапсы — между дендритами нейронов.

6. Сомосоматические синапсы — между телами нейронов.

II. по способу передачи сигналов.

1. Химические синапсы – возбуждение передается посредством медиаторов.

2. Электрические синапсы — возбуждение передается посредством ионов.

3. Смешанные синапсы — возбуждение передается посредством и медиаторов, и ионов.

III. по анатомо-гистологическому принципу.

1. Нейросекреторные.

2. Нервно-мышечные.

3. Межнейронные.

IV. по нейрохимическому принципу.

1. Адренергические – медиатор норадреналин.

2. Холинэргические – медиатор ацетилхолин.

V.по функциональному принципу.

1. Возбуждающие.

2. Тормозные.

Между окончаниями двигательного нейрона и мышечным волокном существует нервно-мышечное соединение, отличающееся по строению, но сходное в функциональном отношении с синаптическими контактами.

Строение синапса:

1. Пресинаптическая мембрана — принадлежит нейрону, ОТ которого передается сигнал.

2. Синаптическая щель, заполненная жидкостью с высоким содержанием ионов Са.

3. Постсинаптическая мембрана — принадлежит клеткам, НА которые передается сигнал.

Между нейронами всегда существует перерыв, заполненный межтканевой жидкостью.

В зависимости от плотности мембран, выделяют:

— симметричные (с одинаковой плотностью мембран)

— асимметричные (плотность одной из мембран выше)

Пресинаптическая мембрана покрывает расширение аксона передающего нейрона.

Расширение — синаптическая пуговка/синаптическая бляшка.

На бляшке — синаптические пузырьки (везикуль).

С внутренней стороны пресинаптической мембраны – белковая/гексогональная решетка (необходима для высвобождения медиатора), в которой находится белок — нейрин.Заполнена синаптическими пузырьками, которые содержат медиатор – специальное вещество, участвующее в передаче сигналов.

В состав мембраны пузырьков входит — стенин (белок).

Пузырьки содержат молекулы медиатора (внутри) — вещество, необходимое для передачи сигнала.

Постсинаптическая мембрана покрывает эффекторную клетку. Содержит белковые молекулы, избирательно чувствительные к медиатору данного синапса, что обеспечивает взаимодействие.

Эти молекулы – часть каналов постсинаптической мембраны + ферменты (много), способные разрушать связь медиатора с рецепторами.

Рецепторы постсинаптической мембраны.

Постсинаптическая мембрана содержит рецепторы, обладающие родством с медиатором данного синапса.

Между ними находится снаптическая щель. Она заполнена межклеточной жидкостью, имеющей большое количество кальция. Обладает рядом структурных особенностей – содержит белковые молекулы, чувствительные к медиатору, осуществляющему передачу сигналов.

Для каждого синапса характерна:

1. Химическая специфичность (их делят по типу медиаторов).

2. Одностороннее проведение возбуждения (от пре- к постсинаптической мембране).

3. Синаптическая задержка проведения возбуждения (5-20 миллисек).

4. Высокая избирательная чувствительность к химическим веществам.

Принципы работы синапса.

Передача возбуждения в синапсе представляет собой сложный процесс, который проходит в несколько стадий:

1. Синтез медиатора.

2. Секреция медиатора.

3. Взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны.

4. Инактивация (полная утрата активности) медиатора.

При распространении сигнал по аксону достигает пресинаптической мембраны и вызывает ее перезарядку. Во время ПД пресинаптическая мембрана становится проницаемой для ионов Na и Ca, которые входят внутрь синаптической бляшки из синаптической щели, где способствуют замыканию связи между белками гексогональнойрешетки и синаптических пузырьков. Это приводит к выходу медиатора, его проникновению в синаптическую щель и диффузии его на постсинаптическую мембрану.

Достигнув ее, он взаимодействует с ее рецепторами, в результате чего открываются ионные каналы и осуществляется движение ионов по градиенту концентрации.

В результате формируется постсинаптический потенциал на постсинаптической мембране. Связь медиатора с рецепторами разрывается , 30-70% медиатора возвращается, часть разрушается. Синапс готов воспринимать новые медиаторы.

Развитие возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов.

В возбуждающих синапсах под действием ацетилхолина открываются специфические натриевые (натрий входит в клетку) и калиевые (калий выходит из клетки) каналы, что вызывает деполяризацию мембраны, или возбудждающий постсинаптический потенциал (ВПСП).

В тормозных синапсах высвобождение медиатора повышает проницаемость мембраны для ионов калия и хлора, которые вызывают гиперполяризацию мембраны, называемую тормозным постсинаптическим потенциалом (ТПСП).

ПД впервые возникает в области аксонного холмика нейрона – начального сегмента аксона в месте его отхождения от тела клетки. Аксонный холмик – это самый возбудимый участок нейрона с наиболее низким порогом.

Для того, чтобы в постсинаптическом нейроне возник нервный импульс, необходимо деполяризовать мембрану аксонного холмика на величину от -10 до -25 мВ.

ВПСП и ТПСП зависит от природы медиатора и специфики постсинаптической клетки.

Интеграция синаптических процессов на нейроне, ее значение.

Постсинаптический нейрон может получать сигналы от большего количества пресинаптических нейронов, которые он интегрирует и выдает ответ.

В некоторых синапсах имеет место облегчение, состоящее в том, что после каждого стимула синапс становится более чувствительным к следующему синапсу.

ВПСП, генерируемый в одном возбуждаемом синапсе, приводит лишь к незначительному колебанию мембранного потенциала в аксоном холмике (1 мВ или <). Это связано с тем, что ВПСП возникает в отдалении от аксонного холмика, а амплитуда его мала.

ПД может появиться лишь в случае повторных разрядов в одной синаптической бляшке (временная суммация – медиатор высвобождается порциями (квантами), а не в виде отдельных молекул) либо при одновременном возбуждении нескольких окончаний (пространственная суммация).

Отдельные ВПСП, генерируемые при повторных или одновременных разрядах, складываются и образуют суммарный ВПСП.

Если местные деполяризующие токи, возникающие под влиянием суммарного ВПСП, достаточно велики для того, чтобы мембрана аксонного холмика деполяризовалась до порогового уровня, возникает ПД.

ТПСП тормозит генерацию ПД, уменьшая величину суммарного ВПСП.

Возникновение нервного импульса зависит от того, достаточна ли амплитуда суммарного синаптического потенциала, образующегося в результате сложения всех ВПСП и ТПСП, для деполяризации мембраны аксонного холмика до порогового уровня.

Медиаторы.

— (от лат. — посредник) – химические вещества, молекулы которых способны реагировать со специфическими рецепторами клеточной мембраны и изменять ее проницаемость для определенных ионов, вызывая возникновение (генерацию) ПД – активного электрического сигнала.

Выделяясь под влиянием нервных импульсов, медиаторы участвуют в их передаче с нервного окончания на рабочий орган и с одной нервной клетки на другую.

В ЦНС роль медиатора осуществляют – ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, гамма аминомасляная и глутаминовая кислоты, глицин.

Основные медиаторы – ацетилхолин и норадреналин.

Медиаторы сами по себе не обладают возбуждающим и тормозящим действием.

Российский

государственный химико-технологический

университет

им.

Д. И. Менделеева

Задание №22.1:

Синапсы, строение,

классификация.

Физиологические

особенности проведения возбуждения в

синапсах.

Выполнил:

студент гр. О-36

Щербаков Владимир Евгеньевич

Москва — 2004

Синапс

– это морфофункциональное образование

ЦНС, которое обеспечивает передачу

сигнала с нейрона на другой нейрон или

с нейрона на эффекторную клетку (мышечное

волокно,

секреторную клетку).

Классификация

синапсов

Все

синапсы ЦНС можно классифицировать

следующим образом.

-

По локализации:

центральные (головной и спинной мозг)

и периферические (нервномышечный,

нейросекреторный синапс вегетативной

нервной системы). Центральные синапсы

можно в свою очередь разделить на

аксо-аксональные, аксо-дендритические

(дендритные), аксо-соматические,

аксо-шипиковый

синапс. (Большинство возбуждающих

синапсов локализуется в выростах

дендритов, содержащих большое количество

актина и называемых шипиками),

дендро-дендритические,

дендро-соматические и т. п. СогласноГ.

Шеперду, различают реципрокные синапсы,

последовательные синапсы и синаптические

гломерулы (различным способом соединенные

через синапсы клетки). -

По развитию в

онтогенезе:

стабильные (например, синапсы дуг

безусловного рефлекса) и динамичные,

появляющиеся в процессе индивидуального

развития.

-

По конечному

эффекту:

тормозные и возбуждающие.

-

По механизму

передачи сигнала:

электрические, химические, смешанные. -

Химические

синапсы можно классифицировать:

а)по форме контакта

– терминальные (колбообразное соединение)

и преходящие (варикозное расширение

аксона);

б)по природе

медиатора – холинергические (медиатор

– ацетилхолин, АХ), адренергические

(медиатор – норадреналин, НА),

дофаминергические (дофамин), ГАМК-ергические

(медиатор – гамма-аминомасляная кислота),

глицинергические, глутаматергические,

аспартатергические, пептидергические

(медиатор – пептиды, например, вещество

Р), пуринергические (медиатор – АТФ).

Электрические

синапсы.

Вопрос о них во многом не ясен. Многие

авторы недостаточно четко дифференцируют

понятия «электрический синапс» и

«нексусы» (в гладких мышцах, в миокарде).

В настоящее время признают, что в ЦНС

имеются электрические синапсы. С точки

зрения морфологии электрический синапс

представляет собой щелевидное образование

(размеры щели до 2 нм) с ионными

мостиками-каналами между двумя

контактирующими клетками. Петли тока,

в частности при наличии потенциала

действия (ПД), почти беспрепятственно

перескакивают через такой щелевидный

контакт и возбуждают, т. е. индуцируют

генерацию ПД второй клетки. В целом,

такие синапсы (они называются эфапсами)

обеспечивают очень быструю передачу

возбуждения. Но в то же время с помощью

этих синапсов нельзя обеспечить

одностороннее проведение, т. к. большая

часть таких синапсов обладает двусторонней

проводимостью. Кроме того, с их помощью

нельзя заставить эффекторную клетку

(клетку, которая управляется через

данный синапс) тормозить свою активность.

Аналогом электрического синапса в

гладких мышцах и в сердечной мышце

являются щелевые контакты типа нексуса.

Строение

химического синапса (схема

на рис.1-А)

По

строению химические синапсы представляют

собой окончания аксона

(терминальные синапсы) или его варикозную

часть (проходящие синапсы), которая

заполнена

химическим веществом – медиатором. В

синапсе различают иресинаптический

элемент,

который ограничен пресинаптической

мембраной, постсинаптический элемент,

который ограничен постсинаптической

мембраной, а также внесинаптическую

область и синаптическую

щель, величина которой составляет в

среднем 50 нм. В литературе существует

большое разнообразие в названиях

синапсов. Например, синаптическая бляшка

– это синапс между нейронами, концевая

пластинка – это постсинаптическая

мембрана мионеврального синапса,

моторная бляшка – это пресинаптическое

окончание аксона на мышечном волокне.

Пресинаптическая

часть

Пресинаптическая

часть – специализированная часть

терминали отростка нейрона, где

расположены синаптические пузырьки и

митохондрии. Пресинаптическая мембрана

(плазмолемма) содержит потенциалозависимые

Са2+-каналы.

При деполяризации мембраны каналы

открываются, и ионы Са2+

входят

в терминаль, запуская в активных зонах

экзоцитоз нейромедиатора.

Синаптические

пузьрьки содержат

нейромедиатор. Ацетилхолин, аспартат

и глутамат находятся в круглых светлых

пузырьках; ГАМК, глицин – в овальных;

адреналин и нейропептиды – в мелких и

крупных гранулярных пузырьках. Слияние

синаптических пузырьков с пресинаптической

мембраной происходит при увеличении

концентрации Са2+

в цитозоле нервной терминали.

Предшествующий слиянию синаптических

пузырьков и плазмолеммы процесс узнавания

синаптическим пузырьком пресинаптической

мембраны происходит при взаимодействии

мембранных белков семейства SNARE

(синаптобревин, SNAP-25

и синтаксин).

Активные

зоны. В

пресинаптической мембране выявлены

так называемые активные

зоны

– участки утолщения мембраны, в которых

происходит экзоцитоз. Активные зоны

расположены против скоплений рецепторов

в постсинаптической мембране, что

уменьшает задержку в передаче сигнала,

связанную с диффузией нейромедиатора

в синаптической щели.

Постсинаптическая

часть

Постсинаптическая

мембрана содержит рецепторы нейромедиатора,

ионные каналы.

Физиологические

особенности проведения возбуждения в

синапсах

Синаптическая

передача – сложный каскад событий.

Многие неврологические

и психические заболевания сопровождаются

нарушением синаптической

передачи. Различные лекарственные

препараты влияют на синаптическую

передачу,

вызывая нежелательный эффект (например,

галлюциногены) или, наоборот,

корригируя патологический процесс

(например, психофармакологические

средства [антипсихотические препараты]).

Механизм.

Синаптическая

передача возможна при реализации ряда

последовательных

процессов: синтез нейромедиатора, его

накопление и хранение в синаптических

пузырьках вблизи пресинаптической

мембраны, высвобождение нейромедиатора

из нервной терминали, кратковременное

взаимодействие нейромедиатора с

рецептором, встроенным в постсинаптическую

мембрану; разрушение

нейромедиатора или захват его нервной

терминалью. (схема на рис.

1.)

Синтез

нейромедиатора. Ферменты,

необходимые для образования

нейроме-диаторов,

синтезируются в перикарионе и

транспортируются к синаптической

терминали по аксонам, где взаимодействуют

с молекулярными предшественниками

нейромедиаторов.

Хранение

нейромедиатора. Нейромедиатор

накапливается в нервной терминали,

находясь внутри синаптических пузырьков

вместе с АТФ и некоторыми катионами.

В пузырьке находится несколько тысяч

молекул нейромедиатора, что

составляет квант.

Квант

нейромедиатора. Величина

кванта не зависит от импульсной

активности,

а определяется количеством поступившего

в нейрон предшественника и активностью

ферментов, участвующих в синтезе

нейромедиатора.

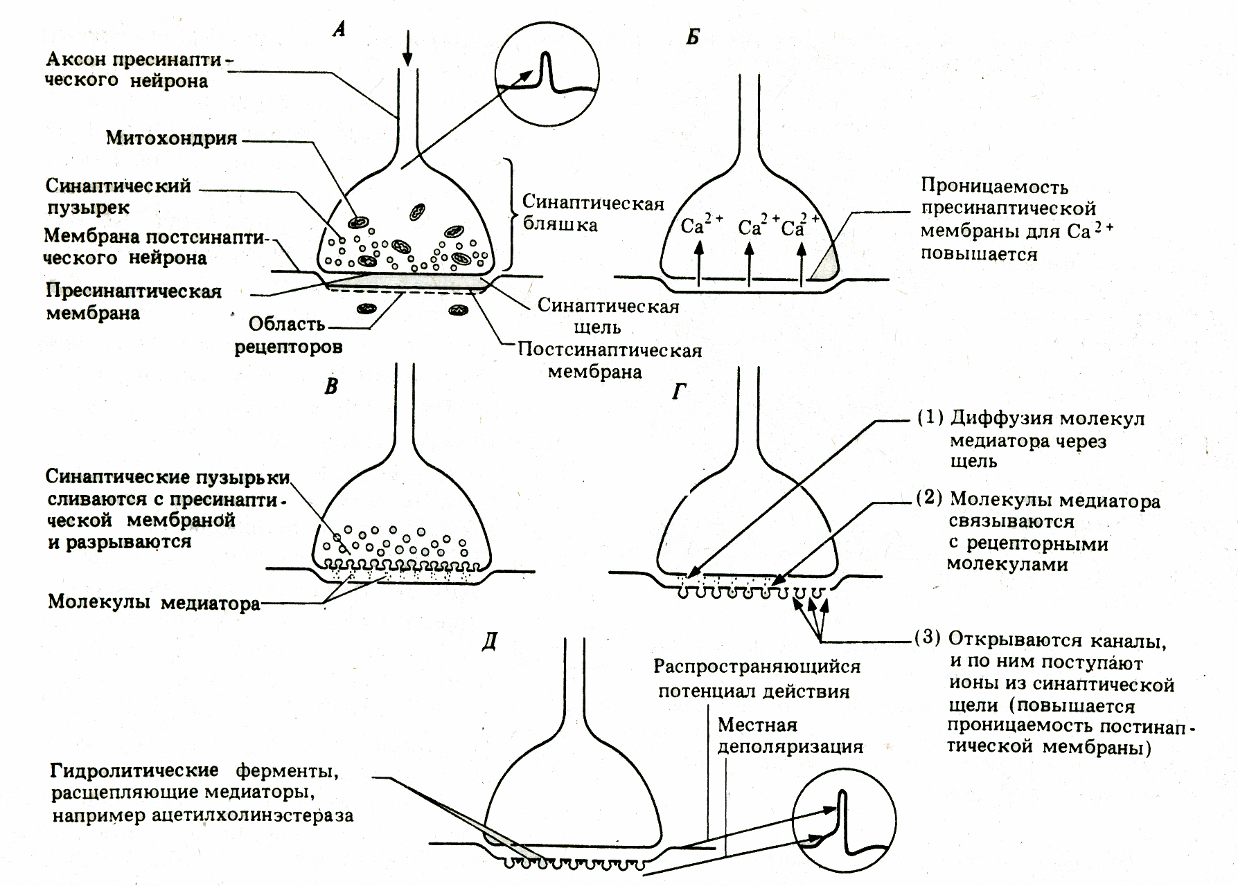

Рис.

1. Механизм химической передачи импульсов

в нервном синапсе; от А до Д –

последовательные этапы поцесса.

Секреция

нейромедиатора. Когда

потенциал действия достигает нервной

терминали,

в цитозоле резко повышается концентрация

Са2+,

синаптические пузырьки

сливаются с пресинаптической мембраной,

что приводит к выделению квантов

нейромедиатора в синаптическую щель.

Незначительное количество нейромедиатора

постоянно (спонтанно) секретируется в

синаптическую щель.

Взаимодействие

нейромедиатора с рецептором. После

выброса в синаптическую

щель молекулы нейромедиатора диффундируют

в синаптической щели и достигают

своих рецепторов в постсинаптической

мембране.

Удаление

нейромедиатора из синаптической щели

происходит

за счёт диффузии,

расщепления ферментом и выведения путём

захвата специфическим переносчиком.

Кратковременность взаимодействия

нейромедиатора с рецептором

достигается разрушением нейромедиатора

специальными ферментами (например,

ацетилхолина – ацетилхолинэстеразой).

В большинстве синапсов передача

сигналов прекращается вследствие

быстрого захвата нейромедиатора

пресинаптической

терминалью.

Свойства химических

синапсов

Односторонняя

проводимость – одно из важнейших свойств

химического синапса. Асимметрия –

морфологическая и функциональная –

является предпосылкой для существования

односторонней проводимости.

-

Наличие

синаптической задержки: для того, чтобы

в ответ на генерацию ПД в области

пресинапса

выделился медиатор и произошло изменение

постсинаптического потенциала (ВПСП

или ТПСП), требуется определенное время

(синаптическая задержка). В среднем оно

равно 0,2–0,5 мс. Это очень короткий

промежуток времени, но когда речь идет

о рефлекторных дугах (нейронных сетях),

состоящих из множества нейронов и

синаптических связей, это латентное

время суммируется и превращается в

ощутимую величину – 300 – 500 мс. В

ситуациях, встречающихся на автомобильных

дорогах, это время оборачивается

трагедией для водителя или пешехода. -

Благодаря

синаптическому процессу нервная клетка,

управляющая данным постсинаптическим

элементом (эффектором), может оказывать

возбуждающее воздействие или, наоборот,

тормозное (это определяется конкретным

синапсом). -

В

синапсах существует явление отрицательной

обратной связи – антидромный эффект,

Речь идет о том, что выделяемый в

синаптическую щель медиатор может

регулировать

выделение следующей порции медиатора

из этого же пресинаптического элемента

путем

воздействия на специфические рецепторы

пресинаптической мембраны. Так, известно,

что

в адренергических синапсах имеются

альфа2-адренорецепторы,

взаимодействие с которыми

(норадреналин связывается с ними)

приводит к снижению выделения порции

норадреналина при поступлении очередного

сигнала к синапсу. На пресинаптической

мембране обнаруживаются рецепторы и

к другим веществам. -

Эффективность

передачи в синапсе зависит от интервала

следования сигналов через синапс.

Если этот интервал до некоторых пор

уменьшать (учащать подачу импульса по

аксону), то на каждый последующий ПД

ответ постсинаптической мембраны

(величина ВПСП

или ТПСП) будет возрастать (до некоторого

предела). Это явление облегчает передачу

в синапсе, усиливает ответ постсинаптического

элемента (объекта управления) на

очередной

раздражитель; оно получило название

«облегчение» или «потенциация». В

основе его

лежит накопление кальция внутри

пресинапса. Если частота следования

сигнала через синапс очень большая, то

из-за того, что медиатор не успевает

разрушиться или удалиться из синаптической

щели, возникает стойкая деполяризация

или католическая депрессия – снижение

эффективности синаптической передачи.

Это явление называется депрессией.

Если через

синапс проходит много импульсов, то в

конечном итоге постсинаптичеркая

мембрана может

уменьшить ответ на выделение очередной

порции медиатора. Это называется

явлением десенситизации – утратой

чувствительности. В определенной мере

десенситизация похожа

на процесс рефрактерности (утрата

возбудимости). Синапсы подвержены

процессу утомления.

Возможно, что в основе утомления

(временного падения функциональных

возможностей

синапса) лежат: а) истощение запасов

медиатора, б) затруднение выделения

медиатора,

в) явление десенситизации. Т. о., утомление

– это интегральный показатель.

Литература:

1.

Агаджанян Н.А., Гель Л.З., Циркин В. И.,

Чеснокова С.А. ФИЗИОЛОГИЯ

ЧЕЛОВЕКА.

—

М.: Медицинская книга, Н. Новгород:

Издательство НГМА,

2003, глава 3.

2.

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология

в 3-х томах. Т.2:Пер. англ./Под ред. Р. Сопера.

– 2-е изд., стереотипное – М.:Мир, 1996, стр.

254 – 256

3. Гистология

стр. 201 — 203

5