| Axon | |

|---|---|

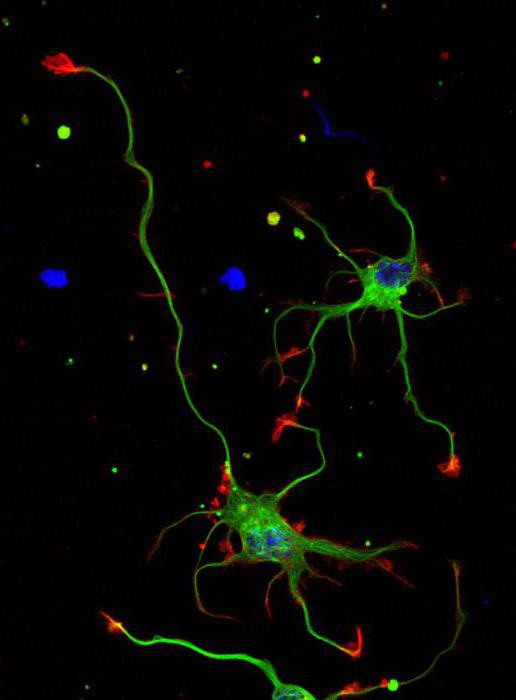

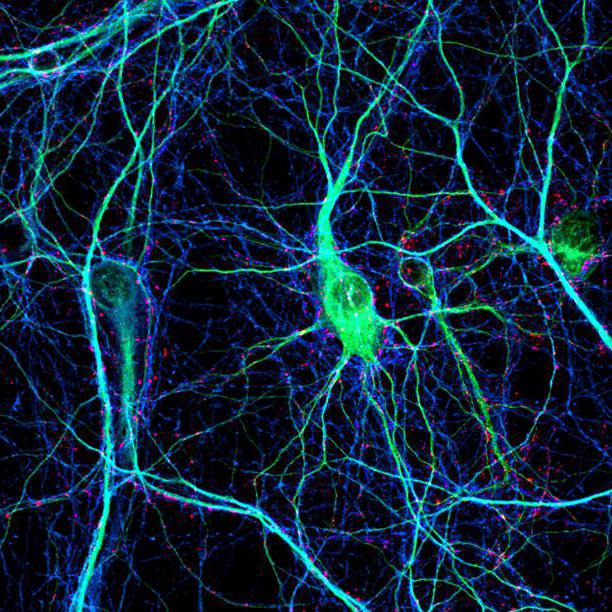

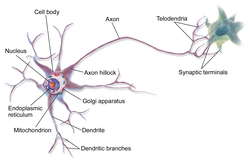

An axon of a multipolar neuron |

|

| Identifiers | |

| MeSH | D001369 |

| FMA | 67308 |

| Anatomical terminology

[edit on Wikidata] |

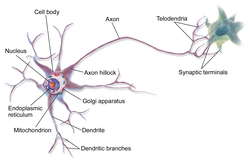

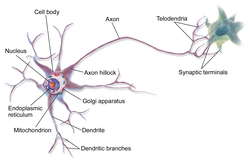

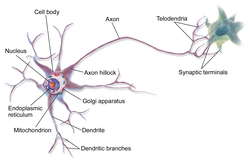

An axon (from Greek ἄξων áxōn, axis), or nerve fiber (or nerve fibre: see spelling differences), is a long, slender projection of a nerve cell, or neuron, in vertebrates, that typically conducts electrical impulses known as action potentials away from the nerve cell body. The function of the axon is to transmit information to different neurons, muscles, and glands. In certain sensory neurons (pseudounipolar neurons), such as those for touch and warmth, the axons are called afferent nerve fibers and the electrical impulse travels along these from the periphery to the cell body and from the cell body to the spinal cord along another branch of the same axon. Axon dysfunction can be the cause of many inherited and acquired neurological disorders that affect both the peripheral and central neurons. Nerve fibers are classed into three types – group A nerve fibers, group B nerve fibers, and group C nerve fibers. Groups A and B are myelinated, and group C are unmyelinated. These groups include both sensory fibers and motor fibers. Another classification groups only the sensory fibers as Type I, Type II, Type III, and Type IV.

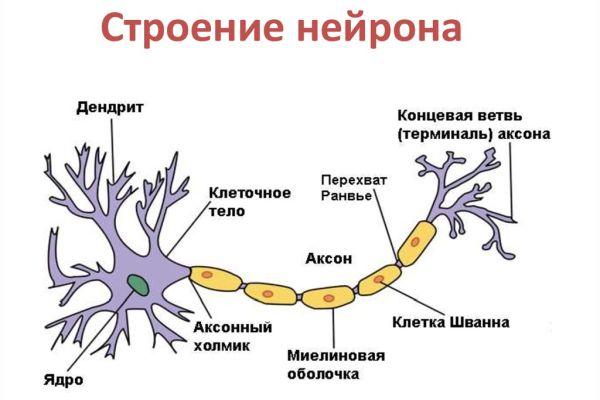

An axon is one of two types of cytoplasmic protrusions from the cell body of a neuron; the other type is a dendrite. Axons are distinguished from dendrites by several features, including shape (dendrites often taper while axons usually maintain a constant radius), length (dendrites are restricted to a small region around the cell body while axons can be much longer), and function (dendrites receive signals whereas axons transmit them). Some types of neurons have no axon and transmit signals from their dendrites. In some species, axons can emanate from dendrites known as axon-carrying dendrites.[1] No neuron ever has more than one axon; however in invertebrates such as insects or leeches the axon sometimes consists of several regions that function more or less independently of each other.[2]

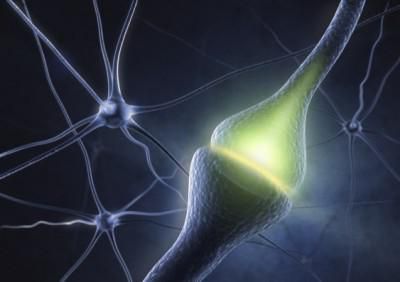

Axons are covered by a membrane known as an axolemma; the cytoplasm of an axon is called axoplasm. Most axons branch, in some cases very profusely. The end branches of an axon are called telodendria. The swollen end of a telodendron is known as the axon terminal which joins the dendron or cell body of another neuron forming a synaptic connection. Axons make contact with other cells – usually other neurons but sometimes muscle or gland cells – at junctions called synapses. In some circumstances, the axon of one neuron may form a synapse with the dendrites of the same neuron, resulting in an autapse. At a synapse, the membrane of the axon closely adjoins the membrane of the target cell, and special molecular structures serve to transmit electrical or electrochemical signals across the gap. Some synaptic junctions appear along the length of an axon as it extends; these are called en passant («in passing») synapses and can be in the hundreds or even the thousands along one axon.[3] Other synapses appear as terminals at the ends of axonal branches.

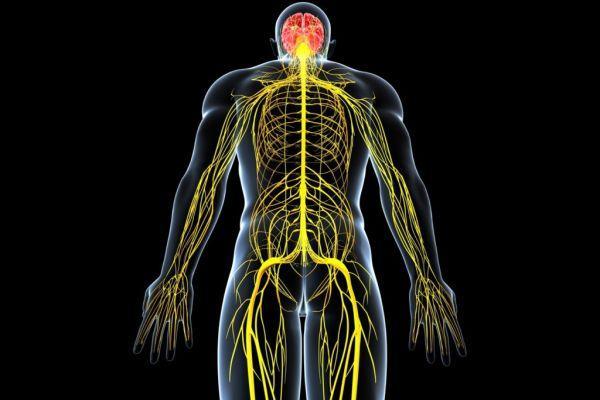

A single axon, with all its branches taken together, can innervate multiple parts of the brain and generate thousands of synaptic terminals. A bundle of axons make a nerve tract in the central nervous system,[4] and a fascicle in the peripheral nervous system. In placental mammals the largest white matter tract in the brain is the corpus callosum, formed of some 200 million axons in the human brain.[4]

Anatomy[edit]

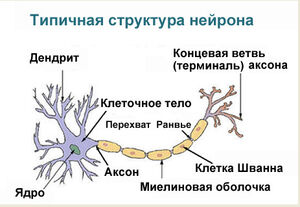

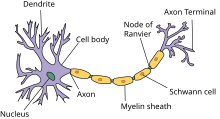

A typical myelinated axon

Axons are the primary transmission lines of the nervous system, and as bundles they form nerves. Some axons can extend up to one meter or more while others extend as little as one millimeter. The longest axons in the human body are those of the sciatic nerve, which run from the base of the spinal cord to the big toe of each foot. The diameter of axons is also variable. Most individual axons are microscopic in diameter (typically about one micrometer (µm) across). The largest mammalian axons can reach a diameter of up to 20 µm. The squid giant axon, which is specialized to conduct signals very rapidly, is close to 1 millimeter in diameter, the size of a small pencil lead. The numbers of axonal telodendria (the branching structures at the end of the axon) can also differ from one nerve fiber to the next. Axons in the central nervous system (CNS) typically show multiple telodendria, with many synaptic end points. In comparison, the cerebellar granule cell axon is characterized by a single T-shaped branch node from which two parallel fibers extend. Elaborate branching allows for the simultaneous transmission of messages to a large number of target neurons within a single region of the brain.

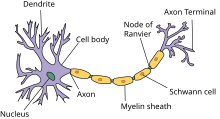

There are two types of axons in the nervous system: myelinated and unmyelinated axons.[5] Myelin is a layer of a fatty insulating substance, which is formed by two types of glial cells: Schwann cells and oligodendrocytes. In the peripheral nervous system Schwann cells form the myelin sheath of a myelinated axon. Oligodendrocytes form the insulating myelin in the CNS. Along myelinated nerve fibers, gaps in the myelin sheath known as nodes of Ranvier occur at evenly spaced intervals. The myelination enables an especially rapid mode of electrical impulse propagation called saltatory conduction.

The myelinated axons from the cortical neurons form the bulk of the neural tissue called white matter in the brain. The myelin gives the white appearance to the tissue in contrast to the grey matter of the cerebral cortex which contains the neuronal cell bodies. A similar arrangement is seen in the cerebellum. Bundles of myelinated axons make up the nerve tracts in the CNS. Where these tracts cross the midline of the brain to connect opposite regions they are called commissures. The largest of these is the corpus callosum that connects the two cerebral hemispheres, and this has around 20 million axons.[4]

The structure of a neuron is seen to consist of two separate functional regions, or compartments – the cell body together with the dendrites as one region, and the axonal region as the other.

Axonal region[edit]

The axonal region or compartment, includes the axon hillock, the initial segment, the rest of the axon, and the axon telodendria, and axon terminals. It also includes the myelin sheath. The Nissl bodies that produce the neuronal proteins are absent in the axonal region.[3] Proteins needed for the growth of the axon, and the removal of waste materials, need a framework for transport. This axonal transport is provided for in the axoplasm by arrangements of microtubules and intermediate filaments known as neurofilaments.

Axon hillock[edit]

Detail showing microtubules at axon hillock and initial segment.

The axon hillock is the area formed from the cell body of the neuron as it extends to become the axon. It precedes the initial segment. The received action potentials that are summed in the neuron are transmitted to the axon hillock for the generation of an action potential from the initial segment.

Axonal initial segment[edit]

The axonal initial segment (AIS) is a structurally and functionally separate microdomain of the axon.[6][7] One function of the initial segment is to separate the main part of an axon from the rest of the neuron; another function is to help initiate action potentials.[8] Both of these functions support neuron cell polarity, in which dendrites (and, in some cases the soma) of a neuron receive input signals at the basal region, and at the apical region the neuron’s axon provides output signals.[9]

The axon initial segment is unmyelinated and contains a specialized complex of proteins. It is between approximately 20 and 60 µm in length and functions as the site of action potential initiation.[10][11] Both the position on the axon and the length of the AIS can change showing a degree of plasticity that can fine-tune the neuronal output.[10][12] A longer AIS is associated with a greater excitability.[12] Plasticity is also seen in the ability of the AIS to change its distribution and to maintain the activity of neural circuitry at a constant level.[13]

The AIS is highly specialized for the fast conduction of nerve impulses. This is achieved by a high concentration of voltage-gated sodium channels in the initial segment where the action potential is initiated.[13] The ion channels are accompanied by a high number of cell adhesion molecules and scaffolding proteins that anchor them to the cytoskeleton.[10] Interactions with ankyrin G are important as it is the major organizer in the AIS.[10]

Axonal transport[edit]

The axoplasm is the equivalent of cytoplasm in the cell. Microtubules form in the axoplasm at the axon hillock. They are arranged along the length of the axon, in overlapping sections, and all point in the same direction – towards the axon terminals.[14] This is noted by the positive endings of the microtubules. This overlapping arrangement provides the routes for the transport of different materials from the cell body.[14] Studies on the axoplasm has shown the movement of numerous vesicles of all sizes to be seen along cytoskeletal filaments – the microtubules, and neurofilaments, in both directions between the axon and its terminals and the cell body.

Outgoing anterograde transport from the cell body along the axon, carries mitochondria and membrane proteins needed for growth to the axon terminal. Ingoing retrograde transport carries cell waste materials from the axon terminal to the cell body.[15] Outgoing and ingoing tracks use different sets of motor proteins.[14] Outgoing transport is provided by kinesin, and ingoing return traffic is provided by dynein. Dynein is minus-end directed.[15] There are many forms of kinesin and dynein motor proteins, and each is thought to carry a different cargo.[14] The studies on transport in the axon led to the naming of kinesin.[14]

Myelination[edit]

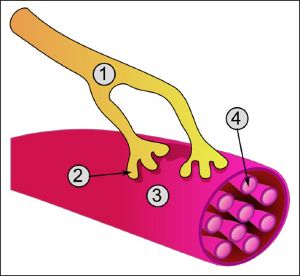

TEM of a myelinated axon in cross-section.

In the nervous system, axons may be myelinated, or unmyelinated. This is the provision of an insulating layer, called a myelin sheath. The myelin membrane is unique in its relatively high lipid to protein ratio.[16]

In the peripheral nervous system axons are myelinated by glial cells known as Schwann cells. In the central nervous system the myelin sheath is provided by another type of glial cell, the oligodendrocyte. Schwann cells myelinate a single axon. An oligodendrocyte can myelinate up to 50 axons.[17]

The composition of myelin is different in the two types. In the CNS the major myelin protein is proteolipid protein, and in the PNS it is myelin basic protein.

Nodes of Ranvier[edit]

Nodes of Ranvier (also known as myelin sheath gaps) are short unmyelinated segments of a myelinated axon, which are found periodically interspersed between segments of the myelin sheath. Therefore, at the point of the node of Ranvier, the axon is reduced in diameter.[18] These nodes are areas where action potentials can be generated. In saltatory conduction, electrical currents produced at each node of Ranvier are conducted with little attenuation to the next node in line, where they remain strong enough to generate another action potential. Thus in a myelinated axon, action potentials effectively «jump» from node to node, bypassing the myelinated stretches in between, resulting in a propagation speed much faster than even the fastest unmyelinated axon can sustain.

Axon terminals[edit]

An axon can divide into many branches called telodendria (Greek for ‘end of tree’). At the end of each telodendron is an axon terminal (also called a synaptic bouton, or terminal bouton). Axon terminals contain synaptic vesicles that store the neurotransmitter for release at the synapse. This makes multiple synaptic connections with other neurons possible. Sometimes the axon of a neuron may synapse onto dendrites of the same neuron, when it is known as an autapse.

Action potentials[edit]

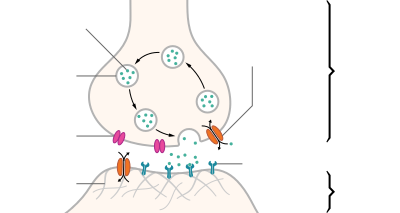

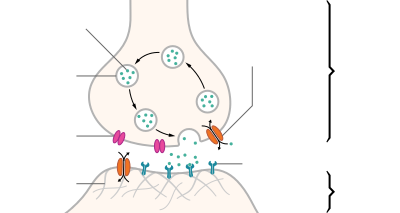

| Structure of a typical chemical synapse |

|---|

|

Postsynaptic Voltage- Synaptic Neurotransmitter Receptor Neurotransmitter Axon terminal Synaptic cleft Dendrite |

Most axons carry signals in the form of action potentials, which are discrete electrochemical impulses that travel rapidly along an axon, starting at the cell body and terminating at points where the axon makes synaptic contact with target cells. The defining characteristic of an action potential is that it is «all-or-nothing» – every action potential that an axon generates has essentially the same size and shape. This all-or-nothing characteristic allows action potentials to be transmitted from one end of a long axon to the other without any reduction in size. There are, however, some types of neurons with short axons that carry graded electrochemical signals, of variable amplitude.

When an action potential reaches a presynaptic terminal, it activates the synaptic transmission process. The first step is rapid opening of calcium ion channels in the membrane of the axon, allowing calcium ions to flow inward across the membrane. The resulting increase in intracellular calcium concentration causes synaptic vesicles (tiny containers enclosed by a lipid membrane) filled with a neurotransmitter chemical to fuse with the axon’s membrane and empty their contents into the extracellular space. The neurotransmitter is released from the presynaptic nerve through exocytosis. The neurotransmitter chemical then diffuses across to receptors located on the membrane of the target cell. The neurotransmitter binds to these receptors and activates them. Depending on the type of receptors that are activated, the effect on the target cell can be to excite the target cell, inhibit it, or alter its metabolism in some way. This entire sequence of events often takes place in less than a thousandth of a second. Afterward, inside the presynaptic terminal, a new set of vesicles is moved into position next to the membrane, ready to be released when the next action potential arrives. The action potential is the final electrical step in the integration of synaptic messages at the scale of the neuron.[5]

(A) pyramidal cell, interneuron, and short durationwaveform (Axon), overlay of the three average waveforms;

(B) Average and standard error of peak-trough time for pyramidal cells interneurons, and putative axons;

(C) Scatter plot of signal to noise ratios for individual units againstpeak-trough time for axons, pyramidal cells (PYR) and interneurons (INT).

Extracellular recordings of action potential propagation in axons has been demonstrated in freely moving animals. While extracellular somatic action potentials have been used to study cellular activity in freely moving animals such as place cells, axonal activity in both white and gray matter can also be recorded. Extracellular recordings of axon action potential propagation is distinct from somatic action potentials in three ways: 1. The signal has a shorter peak-trough duration (~150μs) than of pyramidal cells (~500μs) or interneurons (~250μs). 2. The voltage change is triphasic. 3. Activity recorded on a tetrode is seen on only one of the four recording wires. In recordings from freely moving rats, axonal signals have been isolated in white matter tracts including the alveus and the corpus callosum as well hippocampal gray matter.[19]

In fact, the generation of action potentials in vivo is sequential in nature, and these sequential spikes constitute the digital codes in the neurons. Although previous studies indicate an axonal origin of a single spike evoked by short-term pulses, physiological signals in vivo trigger the initiation of sequential spikes at the cell bodies of the neurons.[20][21]

In addition to propagating action potentials to axonal terminals, the axon is able to amplify the action potentials, which makes sure a secure propagation of sequential action potentials toward the axonal terminal. In terms of molecular mechanisms, voltage-gated sodium channels in the axons possess lower threshold and shorter refractory period in response to short-term pulses.[22]

Development and growth[edit]

Development[edit]

The development of the axon to its target, is one of the six major stages in the overall development of the nervous system.[23] Studies done on cultured hippocampal neurons suggest that neurons initially produce multiple neurites that are equivalent, yet only one of these neurites is destined to become the axon.[24] It is unclear whether axon specification precedes axon elongation or vice versa,[25] although recent evidence points to the latter. If an axon that is not fully developed is cut, the polarity can change and other neurites can potentially become the axon. This alteration of polarity only occurs when the axon is cut at least 10 μm shorter than the other neurites. After the incision is made, the longest neurite will become the future axon and all the other neurites, including the original axon, will turn into dendrites.[26] Imposing an external force on a neurite, causing it to elongate, will make it become an axon.[27] Nonetheless, axonal development is achieved through a complex interplay between extracellular signaling, intracellular signaling and cytoskeletal dynamics.

[edit]

The extracellular signals that propagate through the extracellular matrix surrounding neurons play a prominent role in axonal development.[28] These signaling molecules include proteins, neurotrophic factors, and extracellular matrix and adhesion molecules.

Netrin (also known as UNC-6) a secreted protein, functions in axon formation. When the UNC-5 netrin receptor is mutated, several neurites are irregularly projected out of neurons and finally a single axon is extended anteriorly.[29][30][31][32] The neurotrophic factors – nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin-3 (NTF3) are also involved in axon development and bind to Trk receptors.[33]

The ganglioside-converting enzyme plasma membrane ganglioside sialidase (PMGS), which is involved in the activation of TrkA at the tip of neutrites, is required for the elongation of axons. PMGS asymmetrically distributes to the tip of the neurite that is destined to become the future axon.[34]

Intracellular signaling[edit]

During axonal development, the activity of PI3K is increased at the tip of destined axon. Disrupting the activity of PI3K inhibits axonal development. Activation of PI3K results in the production of phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate (PtdIns) which can cause significant elongation of a neurite, converting it into an axon. As such, the overexpression of phosphatases that dephosphorylate PtdIns leads into the failure of polarization.[28]

Cytoskeletal dynamics[edit]

The neurite with the lowest actin filament content will become the axon. PGMS concentration and f-actin content are inversely correlated; when PGMS becomes enriched at the tip of a neurite, its f-actin content is substantially decreased.[34] In addition, exposure to actin-depolimerizing drugs and toxin B (which inactivates Rho-signaling) causes the formation of multiple axons. Consequently, the interruption of the actin network in a growth cone will promote its neurite to become the axon.[35]

Growth[edit]

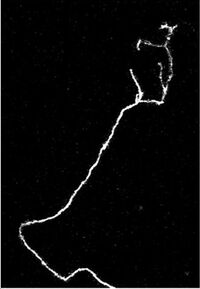

Axon of nine-day-old mouse with growth cone visible

Growing axons move through their environment via the growth cone, which is at the tip of the axon. The growth cone has a broad sheet-like extension called a lamellipodium which contain protrusions called filopodia. The filopodia are the mechanism by which the entire process adheres to surfaces and explores the surrounding environment. Actin plays a major role in the mobility of this system. Environments with high levels of cell adhesion molecules (CAMs) create an ideal environment for axonal growth. This seems to provide a «sticky» surface for axons to grow along. Examples of CAMs specific to neural systems include N-CAM, TAG-1 – an axonal glycoprotein[36] – and MAG, all of which are part of the immunoglobulin superfamily. Another set of molecules called extracellular matrix-adhesion molecules also provide a sticky substrate for axons to grow along. Examples of these molecules include laminin, fibronectin, tenascin, and perlecan. Some of these are surface bound to cells and thus act as short range attractants or repellents. Others are difusible ligands and thus can have long range effects.

Cells called guidepost cells assist in the guidance of neuronal axon growth. These cells that help axon guidance, are typically other neurons that are sometimes immature. When the axon has completed its growth at its connection to the target, the diameter of the axon can increase by up to five times, depending on the speed of conduction required.[37]

It has also been discovered through research that if the axons of a neuron were damaged, as long as the soma (the cell body of a neuron) is not damaged, the axons would regenerate and remake the synaptic connections with neurons with the help of guidepost cells. This is also referred to as neuroregeneration.[38]

Nogo-A is a type of neurite outgrowth inhibitory component that is present in the central nervous system myelin membranes (found in an axon). It has a crucial role in restricting axonal regeneration in adult mammalian central nervous system. In recent studies, if Nogo-A is blocked and neutralized, it is possible to induce long-distance axonal regeneration which leads to enhancement of functional recovery in rats and mouse spinal cord. This has yet to be done on humans.[39] A recent study has also found that macrophages activated through a specific inflammatory pathway activated by the Dectin-1 receptor are capable of promoting axon recovery, also however causing neurotoxicity in the neuron.[40]

Length regulation[edit]

Axons vary largely in length from a few micrometers up to meters in some animals. This emphasizes that there must be a cellular length regulation mechanism allowing the neurons both to sense the length of their axons and to control their growth accordingly. It was discovered that motor proteins play an important role in regulating the length of axons.[41] Based on this observation, researchers developed an explicit model for axonal growth describing how motor proteins could affect the axon length on the molecular level.[42][43][44][45] These studies suggest that motor proteins carry signaling molecules from the soma to the growth cone and vice versa whose concentration oscillates in time with a length-dependent frequency.

Classification[edit]

The axons of neurons in the human peripheral nervous system can be classified based on their physical features and signal conduction properties. Axons were known to have different thicknesses (from 0.1 to 20 µm)[3] and these differences were thought to relate to the speed at which an action potential could travel along the axon – its conductance velocity. Erlanger and Gasser proved this hypothesis, and identified several types of nerve fiber, establishing a relationship between the diameter of an axon and its nerve conduction velocity. They published their findings in 1941 giving the first classification of axons.

Axons are classified in two systems. The first one introduced by Erlanger and Gasser, grouped the fibers into three main groups using the letters A, B, and C. These groups, group A, group B, and group C include both the sensory fibers (afferents) and the motor fibers (efferents). The first group A, was subdivided into alpha, beta, gamma, and delta fibers – Aα, Aβ, Aγ, and Aδ. The motor neurons of the different motor fibers, were the lower motor neurons – alpha motor neuron, beta motor neuron, and gamma motor neuron having the Aα, Aβ, and Aγ nerve fibers, respectively.

Later findings by other researchers identified two groups of Aa fibers that were sensory fibers. These were then introduced into a system that only included sensory fibers (though some of these were mixed nerves and were also motor fibers). This system refers to the sensory groups as Types and uses Roman numerals: Type Ia, Type Ib, Type II, Type III, and Type IV.

Motor[edit]

Lower motor neurons have two kind of fibers:

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin | Conduction velocity (meters/second) |

Associated muscle fibers |

|---|---|---|---|---|---|

| Alpha (α) motor neuron | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Extrafusal muscle fibers |

| Beta (β) motor neuron | Aβ | ||||

| Gamma (γ) motor neuron | Aγ | 5-8 | Yes | 4–24[46][47] | Intrafusal muscle fibers |

Sensory[edit]

Different sensory receptors innervate different types of nerve fibers. Proprioceptors are innervated by type Ia, Ib and II sensory fibers, mechanoreceptors by type II and III sensory fibers and nociceptors and thermoreceptors by type III and IV sensory fibers.

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin | Conduction velocity (m/s) |

Associated sensory receptors | Proprioceptors | Mechanoceptors | Nociceptors and thermoreceptors |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ia | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Primary receptors of muscle spindle (annulospiral ending) | ✔ | ||

| Ib | Aα | 13–20 | Yes | 80–120 | Golgi tendon organ | |||

| II | Aβ | 6–12 | Yes | 33–75 | Secondary receptors of muscle spindle (flower-spray ending). All cutaneous mechanoreceptors |

✔ | ||

| III | Aδ | 1–5 | Thin | 3–30 | Free nerve endings of touch and pressure Nociceptors of lateral spinothalamic tract Cold thermoreceptors |

✔ | ||

| IV | C | 0.2–1.5 | No | 0.5–2.0 | Nociceptors of anterior spinothalamic tract Warmth receptors |

Autonomic[edit]

The autonomic nervous system has two kinds of peripheral fibers:

| Type | Erlanger-Gasser Classification |

Diameter (µm) |

Myelin[48] | Conduction velocity (m/s) |

|---|---|---|---|---|

| preganglionic fibers | B | 1–5 | Yes | 3–15 |

| postganglionic fibers | C | 0.2–1.5 | No | 0.5–2.0 |

Clinical significance[edit]

In order of degree of severity, injury to a nerve can be described as neurapraxia, axonotmesis, or neurotmesis.

Concussion is considered a mild form of diffuse axonal injury.[49] Axonal injury can also cause central chromatolysis. The dysfunction of axons in the nervous system is one of the major causes of many inherited neurological disorders that affect both peripheral and central neurons.[5]

When an axon is crushed, an active process of axonal degeneration takes place at the part of the axon furthest from the cell body. This degeneration takes place quickly following the injury, with the part of the axon being sealed off at the membranes and broken down by macrophages. This is known as Wallerian degeneration.[50] Dying back of an axon can also take place in many neurodegenerative diseases, particularly when axonal transport is impaired, this is known as Wallerian-like degeneration.[51] Studies suggest that the degeneration happens as

a result of the axonal protein NMNAT2, being prevented from reaching all of the axon.[52]

Demyelination of axons causes the multitude of neurological symptoms found in the disease multiple sclerosis.

Dysmyelination is the abnormal formation of the myelin sheath. This is implicated in several leukodystrophies, and also in schizophrenia.[53][54][55]

A severe traumatic brain injury can result in widespread lesions to nerve tracts damaging the axons in a condition known as diffuse axonal injury. This can lead to a persistent vegetative state.[56] It has been shown in studies on the rat that axonal damage from a single mild traumatic brain injury, can leave a susceptibility to further damage, after repeated mild traumatic brain injuries.[57]

A nerve guidance conduit is an artificial means of guiding axon growth to enable neuroregeneration, and is one of the many treatments used for different kinds of nerve injury.

History[edit]

German anatomist Otto Friedrich Karl Deiters is generally credited with the discovery of the axon by distinguishing it from the dendrites.[5] Swiss Rüdolf Albert von Kölliker and German Robert Remak were the first to identify and characterize the axon initial segment. Kölliker named the axon in 1896.[58] Louis-Antoine Ranvier was the first to describe the gaps or nodes found on axons and for this contribution these axonal features are now commonly referred to as the nodes of Ranvier. Santiago Ramón y Cajal, a Spanish anatomist, proposed that axons were the output components of neurons, describing their functionality.[5] Joseph Erlanger and Herbert Gasser earlier developed the classification system for peripheral nerve fibers,[59] based on axonal conduction velocity, myelination, fiber size etc. Alan Hodgkin and Andrew Huxley also employed the squid giant axon (1939) and by 1952 they had obtained a full quantitative description of the ionic basis of the action potential, leading to the formulation of the Hodgkin–Huxley model. Hodgkin and Huxley were awarded jointly the Nobel Prize for this work in 1963. The formulae detailing axonal conductance were extended to vertebrates in the Frankenhaeuser–Huxley equations. The understanding of the biochemical basis for action potential propagation has advanced further, and includes many details about individual ion channels.

Other animals[edit]

The axons in invertebrates have been extensively studied. The longfin inshore squid, often used as a model organism has the longest known axon.[60] The giant squid has the largest axon known. Its size ranges from 0.5 (typically) to 1 mm in diameter and is used in the control of its jet propulsion system. The fastest recorded conduction speed of 210 m/s, is found in the ensheathed axons of some pelagic Penaeid shrimps[61] and the usual range is between 90 and 200 meters/s[62] (cf 100–120 m/s for the fastest myelinated vertebrate axon.)

In other cases as seen in rat studies an axon originates from a dendrite; such axons are said to have «dendritic origin». Some axons with dendritic origin similarly have a «proximal» initial segment that starts directly at the axon origin, while others have a «distal» initial segment, discernibly separated from the axon origin.[63] In many species some of the neurons have axons that emanate from the dendrite and not from the cell body, and these are known as axon-carrying dendrites.[1] In many cases, an axon originates at an axon hillock on the soma; such axons are said to have «somatic origin». Some axons with somatic origin have a «proximal» initial segment adjacent the axon hillock, while others have a «distal» initial segment, separated from the soma by an extended axon hillock.[63]

See also[edit]

- Electrophysiology

- Ganglionic eminence

- Giant axonal neuropathy

- Neuronal tracing

- Pioneer axon

References[edit]

- ^ a b Triarhou LC (2014). «Axons emanating from dendrites: phylogenetic repercussions with Cajalian hues». Frontiers in Neuroanatomy. 8: 133. doi:10.3389/fnana.2014.00133. PMC 4235383. PMID 25477788.

- ^ Yau KW (December 1976). «Receptive fields, geometry and conduction block of sensory neurones in the central nervous system of the leech». The Journal of Physiology. 263 (3): 513–38. doi:10.1113/jphysiol.1976.sp011643. PMC 1307715. PMID 1018277.

- ^ a b c Squire, Larry (2013). Fundamental neuroscience (4th ed.). Amsterdam: Elsevier/Academic Press. pp. 61–65. ISBN 978-0-12-385-870-2.

- ^ a b c Luders E, Thompson PM, Toga AW (August 2010). «The development of the corpus callosum in the healthy human brain». The Journal of Neuroscience. 30 (33): 10985–90. doi:10.1523/JNEUROSCI.5122-09.2010. PMC 3197828. PMID 20720105.

- ^ a b c d e Debanne D, Campanac E, Bialowas A, Carlier E, Alcaraz G (April 2011). «Axon physiology» (PDF). Physiological Reviews. 91 (2): 555–602. doi:10.1152/physrev.00048.2009. PMID 21527732. S2CID 13916255.

- ^ Nelson AD, Jenkins PM (2017). «Axonal Membranes and Their Domains: Assembly and Function of the Axon Initial Segment and Node of Ranvier». Frontiers in Cellular Neuroscience. 11: 136. doi:10.3389/fncel.2017.00136. PMC 5422562. PMID 28536506.

- ^ Leterrier C, Clerc N, Rueda-Boroni F, Montersino A, Dargent B, Castets F (2017). «Ankyrin G Membrane Partners Drive the Establishment and Maintenance of the Axon Initial Segment». Frontiers in Cellular Neuroscience. 11: 6. doi:10.3389/fncel.2017.00006. PMC 5266712. PMID 28184187.

- ^ Leterrier C (February 2018). «The Axon Initial Segment: An Updated Viewpoint». The Journal of Neuroscience. 38 (9): 2135–2145. doi:10.1523/jneurosci.1922-17.2018. PMC 6596274. PMID 29378864.

- ^ Rasband MN (August 2010). «The axon initial segment and the maintenance of neuronal polarity». Nature Reviews. Neuroscience. 11 (8): 552–62. doi:10.1038/nrn2852. PMID 20631711. S2CID 23996233.

- ^ a b c d Jones SL, Svitkina TM (2016). «Axon Initial Segment Cytoskeleton: Architecture, Development, and Role in Neuron Polarity». Neural Plasticity. 2016: 6808293. doi:10.1155/2016/6808293. PMC 4967436. PMID 27493806.

- ^ Clark BD, Goldberg EM, Rudy B (December 2009). «Electrogenic tuning of the axon initial segment». The Neuroscientist. 15 (6): 651–68. doi:10.1177/1073858409341973. PMC 2951114. PMID 20007821.

- ^ a b Yamada R, Kuba H (2016). «Structural and Functional Plasticity at the Axon Initial Segment». Frontiers in Cellular Neuroscience. 10: 250. doi:10.3389/fncel.2016.00250. PMC 5078684. PMID 27826229.

- ^ a b Susuki K, Kuba H (March 2016). «Activity-dependent regulation of excitable axonal domains». The Journal of Physiological Sciences. 66 (2): 99–104. doi:10.1007/s12576-015-0413-4. PMID 26464228. S2CID 18862030.

- ^ a b c d e Alberts B (2004). Essential cell biology: an introduction to the molecular biology of the cell (2nd ed.). New York: Garland. pp. 584–587. ISBN 978-0-8153-3481-1.

- ^ a b Alberts B (2002). Molecular biology of the cell (4th ed.). New York: Garland. pp. 979–981. ISBN 978-0-8153-4072-0.

- ^ Ozgen, H; Baron, W; Hoekstra, D; Kahya, N (September 2016). «Oligodendroglial membrane dynamics in relation to myelin biogenesis». Cellular and Molecular Life Sciences. 73 (17): 3291–310. doi:10.1007/s00018-016-2228-8. PMC 4967101. PMID 27141942.

- ^ Sadler, T. (2010). Langman’s medical embryology (11th ed.). Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. p. 300. ISBN 978-0-7817-9069-7.

- ^ Hess A, Young JZ (November 1952). «The nodes of Ranvier». Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences. Series B. 140 (900): 301–20. Bibcode:1952RSPSB.140..301H. doi:10.1098/rspb.1952.0063. JSTOR 82721. PMID 13003931. S2CID 11963512.

- ^ Robbins AA, Fox SE, Holmes GL, Scott RC, Barry JM (November 2013). «Short duration waveforms recorded extracellularly from freely moving rats are representative of axonal activity». Frontiers in Neural Circuits. 7 (181): 181. doi:10.3389/fncir.2013.00181. PMC 3831546. PMID 24348338.

- ^ Rongjing Ge, Hao Qian and Jin-Hui Wang* (2011) Molecular Brain 4(19), 1~11

- ^ Rongjing Ge, Hao Qian, Na Chen and Jin-Hui Wang* (2014) Molecular Brain 7(26):1-16

- ^ Chen N, Yu J, Qian H, Ge R, Wang JH (July 2010). «Axons amplify somatic incomplete spikes into uniform amplitudes in mouse cortical pyramidal neurons». PLOS ONE. 5 (7): e11868. Bibcode:2010PLoSO…511868C. doi:10.1371/journal.pone.0011868. PMC 2912328. PMID 20686619.

- ^ Wolpert, Lewis (2015). Principles of development (5th ed.). pp. 520–524. ISBN 978-0-19-967814-3.

- ^ Fletcher TL, Banker GA (December 1989). «The establishment of polarity by hippocampal neurons: the relationship between the stage of a cell’s development in situ and its subsequent development in culture». Developmental Biology. 136 (2): 446–54. doi:10.1016/0012-1606(89)90269-8. PMID 2583372.

- ^ Jiang H, Rao Y (May 2005). «Axon formation: fate versus growth». Nature Neuroscience. 8 (5): 544–6. doi:10.1038/nn0505-544. PMID 15856056. S2CID 27728967.

- ^ Goslin K, Banker G (April 1989). «Experimental observations on the development of polarity by hippocampal neurons in culture». The Journal of Cell Biology. 108 (4): 1507–16. doi:10.1083/jcb.108.4.1507. PMC 2115496. PMID 2925793.

- ^ Lamoureux P, Ruthel G, Buxbaum RE, Heidemann SR (November 2002). «Mechanical tension can specify axonal fate in hippocampal neurons». The Journal of Cell Biology. 159 (3): 499–508. doi:10.1083/jcb.200207174. PMC 2173080. PMID 12417580.

- ^ a b Arimura N, Kaibuchi K (March 2007). «Neuronal polarity: from extracellular signals to intracellular mechanisms». Nature Reviews. Neuroscience. 8 (3): 194–205. doi:10.1038/nrn2056. PMID 17311006. S2CID 15556921.

- ^ Neuroglia and pioneer neurons express UNC-6 to provide global and local netrin cues for guiding migrations in C. elegans

- ^ Serafini T, Kennedy TE, Galko MJ, Mirzayan C, Jessell TM, Tessier-Lavigne M (August 1994). «The netrins define a family of axon outgrowth-promoting proteins homologous to C. elegans UNC-6». Cell. 78 (3): 409–24. doi:10.1016/0092-8674(94)90420-0. PMID 8062384. S2CID 22666205.

- ^ Hong K, Hinck L, Nishiyama M, Poo MM, Tessier-Lavigne M, Stein E (June 1999). «A ligand-gated association between cytoplasmic domains of UNC5 and DCC family receptors converts netrin-induced growth cone attraction to repulsion». Cell. 97 (7): 927–41. doi:10.1016/S0092-8674(00)80804-1. PMID 10399920. S2CID 18043414.

- ^ Hedgecock EM, Culotti JG, Hall DH (January 1990). «The unc-5, unc-6, and unc-40 genes guide circumferential migrations of pioneer axons and mesodermal cells on the epidermis in C. elegans». Neuron. 4 (1): 61–85. doi:10.1016/0896-6273(90)90444-K. PMID 2310575. S2CID 23974242.

- ^ Huang EJ, Reichardt LF (2003). «Trk receptors: roles in neuronal signal transduction». Annual Review of Biochemistry. 72: 609–42. doi:10.1146/annurev.biochem.72.121801.161629. PMID 12676795. S2CID 10217268.

- ^ a b Da Silva JS, Hasegawa T, Miyagi T, Dotti CG, Abad-Rodriguez J (May 2005). «Asymmetric membrane ganglioside sialidase activity specifies axonal fate». Nature Neuroscience. 8 (5): 606–15. doi:10.1038/nn1442. PMID 15834419. S2CID 25227765.

- ^ Bradke F, Dotti CG (March 1999). «The role of local actin instability in axon formation». Science. 283 (5409): 1931–4. Bibcode:1999Sci…283.1931B. doi:10.1126/science.283.5409.1931. PMID 10082468.

- ^ Furley AJ, Morton SB, Manalo D, Karagogeos D, Dodd J, Jessell TM (April 1990). «The axonal glycoprotein TAG-1 is an immunoglobulin superfamily member with neurite outgrowth-promoting activity». Cell. 61 (1): 157–70. doi:10.1016/0092-8674(90)90223-2. PMID 2317872. S2CID 28813676.

- ^ Alberts, Bruce (2015). Molecular biology of the cell (Sixth ed.). p. 947. ISBN 9780815344643.

- ^ Kunik D, Dion C, Ozaki T, Levin LA, Costantino S (2011). «Laser-based single-axon transection for high-content axon injury and regeneration studies». PLOS ONE. 6 (11): e26832. Bibcode:2011PLoSO…626832K. doi:10.1371/journal.pone.0026832. PMC 3206876. PMID 22073205.

- ^ Schwab ME (February 2004). «Nogo and axon regeneration». Current Opinion in Neurobiology. 14 (1): 118–24. doi:10.1016/j.conb.2004.01.004. PMID 15018947. S2CID 9672315.

- ^ Gensel JC, Nakamura S, Guan Z, van Rooijen N, Ankeny DP, Popovich PG (March 2009). «Macrophages promote axon regeneration with concurrent neurotoxicity». The Journal of Neuroscience. 29 (12): 3956–68. doi:10.1523/JNEUROSCI.3992-08.2009. PMC 2693768. PMID 19321792.

- ^ Myers KA, Baas PW (September 2007). «Kinesin-5 regulates the growth of the axon by acting as a brake on its microtubule array». The Journal of Cell Biology. 178 (6): 1081–91. doi:10.1083/jcb.200702074. PMC 2064629. PMID 17846176.

- ^ Rishal I, Kam N, Perry RB, Shinder V, Fisher EM, Schiavo G, Fainzilber M (June 2012). «A motor-driven mechanism for cell-length sensing». Cell Reports. 1 (6): 608–16. doi:10.1016/j.celrep.2012.05.013. PMC 3389498. PMID 22773964.

- ^ Karamched BR, Bressloff PC (May 2015). «Delayed feedback model of axonal length sensing». Biophysical Journal. 108 (9): 2408–19. Bibcode:2015BpJ…108.2408K. doi:10.1016/j.bpj.2015.03.055. PMC 4423051. PMID 25954897.

- ^ Bressloff PC, Karamched BR (2015). «A frequency-dependent decoding mechanism for axonal length sensing». Frontiers in Cellular Neuroscience. 9: 281. doi:10.3389/fncel.2015.00281. PMC 4508512. PMID 26257607.

- ^ Folz F, Wettmann L, Morigi G, Kruse K (May 2019). «Sound of an axon’s growth». Physical Review E. 99 (5–1): 050401. arXiv:1807.04799. Bibcode:2019PhRvE..99e0401F. doi:10.1103/PhysRevE.99.050401. PMID 31212501. S2CID 118682719.

- ^ Andrew BL, Part NJ (April 1972). «Properties of fast and slow motor units in hind limb and tail muscles of the rat». Quarterly Journal of Experimental Physiology and Cognate Medical Sciences. 57 (2): 213–25. doi:10.1113/expphysiol.1972.sp002151. PMID 4482075.

- ^ Russell NJ (January 1980). «Axonal conduction velocity changes following muscle tenotomy or deafferentation during development in the rat». The Journal of Physiology. 298: 347–60. doi:10.1113/jphysiol.1980.sp013085. PMC 1279120. PMID 7359413.

- ^ Pocock G, Richards CD, et al. (2004). Human Physiology (2nd ed.). New York: Oxford University Press. pp. 187–189. ISBN 978-0-19-858527-5.

- ^ Dawodu ST (16 August 2017). «Traumatic Brain Injury (TBI) — Definition, Epidemiology, Pathophysiology». Medscape. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 14 July 2018.

- ^ Trauma and Wallerian Degeneration Archived 2 May 2006 at the Wayback Machine, University of California, San Francisco

- ^ Coleman MP, Freeman MR (1 June 2010). «Wallerian degeneration, wld(s), and nmnat». Annual Review of Neuroscience. 33 (1): 245–67. doi:10.1146/annurev-neuro-060909-153248. PMC 5223592. PMID 20345246.

- ^ Gilley J, Coleman MP (January 2010). «Endogenous Nmnat2 is an essential survival factor for maintenance of healthy axons». PLOS Biology. 8 (1): e1000300. doi:10.1371/journal.pbio.1000300. PMC 2811159. PMID 20126265.

- ^ Krämer-Albers EM, Gehrig-Burger K, Thiele C, Trotter J, Nave KA (November 2006). «Perturbed interactions of mutant proteolipid protein/DM20 with cholesterol and lipid rafts in oligodendroglia: implications for dysmyelination in spastic paraplegia». The Journal of Neuroscience. 26 (45): 11743–52. doi:10.1523/JNEUROSCI.3581-06.2006. PMC 6674790. PMID 17093095.

- ^ Matalon R, Michals-Matalon K, Surendran S, Tyring SK (2006). «Canavan disease: studies on the knockout mouse». N-Acetylaspartate. Adv. Exp. Med. Biol. Advances in Experimental Medicine and Biology. Vol. 576. pp. 77–93, discussion 361–3. doi:10.1007/0-387-30172-0_6. ISBN 978-0-387-30171-6. PMID 16802706. S2CID 44405442.

- ^ Tkachev D, Mimmack ML, Huffaker SJ, Ryan M, Bahn S (August 2007). «Further evidence for altered myelin biosynthesis and glutamatergic dysfunction in schizophrenia». The International Journal of Neuropsychopharmacology. 10 (4): 557–63. doi:10.1017/S1461145706007334. PMID 17291371.

- ^ «Brain Injury, Traumatic». Medcyclopaedia. GE. Archived from the original on 26 May 2011. Retrieved 20 June 2018.

- ^ Wright DK, Brady RD, Kamnaksh A, Trezise J, Sun M, McDonald SJ, et al. (October 2019). «Repeated mild traumatic brain injuries induce persistent changes in plasma protein and magnetic resonance imaging biomarkers in the rat». Scientific Reports. 9 (1): 14626. Bibcode:2019NatSR…914626W. doi:10.1038/s41598-019-51267-w. PMC 6787341. PMID 31602002.

- ^ Finger S (1994). Origins of neuroscience: a history of explorations into brain function. Oxford University Press. p. 47. ISBN 9780195146943. OCLC 27151391.

Kölliker would give the «axon» its name in 1896.

- ^ Grant G (December 2006). «The 1932 and 1944 Nobel Prizes in physiology or medicine: rewards for ground-breaking studies in neurophysiology». Journal of the History of the Neurosciences. 15 (4): 341–57. doi:10.1080/09647040600638981. PMID 16997762. S2CID 37676544.

- ^ Hellier, Jennifer L. (16 December 2014). The Brain, the Nervous System, and Their Diseases [3 volumes]. ABC-CLIO. ISBN 9781610693387. Archived from the original on 14 March 2018.

- ^ Hsu K, Terakawa S (July 1996). «Fenestration in the myelin sheath of nerve fibers of the shrimp: a novel node of excitation for saltatory conduction». Journal of Neurobiology. 30 (3): 397–409. doi:10.1002/(SICI)1097-4695(199607)30:3<397::AID-NEU8>3.0.CO;2-#. PMID 8807532.

- ^ Salzer JL, Zalc B (October 2016). «Myelination». Current Biology. 26 (20): R971–R975. doi:10.1016/j.cub.2016.07.074. PMID 27780071.

- ^ a b Höfflin F, Jack A, Riedel C, Mack-Bucher J, Roos J, Corcelli C, et al. (2017). «Heterogeneity of the Axon Initial Segment in Interneurons and Pyramidal Cells of Rodent Visual Cortex». Frontiers in Cellular Neuroscience. 11: 332. doi:10.3389/fncel.2017.00332. PMC 5684645. PMID 29170630.

External links[edit]

- Histology image: 3_09 at the University of Oklahoma Health Sciences Center – «Slide 3 Spinal cord»

Intermediate Filament Proteins

Philip Grant, Harish C. Pant, in Methods in Enzymology, 2016

2 Squid Giant Fiber System

The giant axon is the largest of 8–10 third-order giant axons arising in the stellate ganglion that innervate the circular muscles of the mantle, contractions of which underlie the rapid jet propulsion mode of squid swimming behavior (Fig. 1A). Each giant axon originates from the fusion of many axons of small neurons in the GFL (Martin, 1965; Young, 1939) thereby increasing axon diameter (up to 1 mm) to facilitate rapid impulse transmission essential to the escape response (Otis & Gilly, 1990; Young, 1938). Giant axons receive input via axon-axonal synapses within a giant synapse in the ganglion from second-order giant fibers in the squid brain (Martin & Miledi, 1975; Williamson & Chrachri, 2004; Young, 1973).

Figure 1. Squid giant fiber system: (A) Diagram of Loligo stellate ganglion showing giant axons, GF3, exiting the ganglion in stellate nerves (S.N.) to innervate mantle muscles (M). Axons of small cells in giant fiber lobe (GFL) fuse to form giant axons. Second-order giant fibers (GF2), from the brain, in the pallial nerve (P.N.) enter the ganglion where they synapse with giant axons in the giant synapse region (SYN). (B) Stellate ganglion with stubs of attached giant axons (a.) appearing as clear areas in stellate nerves (S.N.). GIS is neuropil region of the ganglion showing how cell bodies of the giant fiber lobe (GFL) are dissected from the body of the ganglion.

Panel (A) modified after Young (1939), fig. 11. Panel (B) modified after Tytell et al. (1990), fig. 1, Wiley-Liss.

Three major cytoskeletal structures contribute to the cytoskeletal scaffolding underlying the axonal architecture, MTs, MFs, and NFs. In addition, MAPs, myosins, and the various molecular motors kinesin and dynein contribute to the dynamics of axonal transport and function. Fast and slow axon transport include vesicular cargos of transmitters, modulators, receptor proteins, and ion channels, while larger oligomers of tubulin and NFs exchange slowly with a stable MT–NF lattice core (Adams & Gillespie, 1988; Allen et al., 1982; Brady, Lasek, & Allen, 1982; Brady et al., 1985; Galbraith, Reese, Schlief, & Gallant, 1999). Mitochondria are the largest organelles transported from cell body to the neuromuscular synapses in mantle muscle (Brinley & Tiffert, 1978; Pratt, 1986).

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0076687915005510

Glial Cells: Invertebrate☆

J.A. Coles, in Reference Module in Biomedical Sciences, 2015

Possible role of glial cells in homeostasis of extracellular K+ around the giant axon of the squid

The giant axon of the squid (a cephalopod) is unmyelinated but achieves a high conduction velocity by having a large diameter, which can exceed 500 μm. It is surrounded by a thin continuous sheath composed of Schwann glial cells, each approximately 2 μm thick, 20 μm wide, and 100–600 μm long. This sheath is further surrounded by connective tissue. The ion channels of both the axon and the Schwann cells are well characterized.

Two Schwann cell conductances have been described – an L-type Ca2 + conductance and an outwardly rectifying K+ conductance activated by entry of Ca2 +. These currents are functionally almost identical to conductances found on mammalian Schwann cells. Although propagation of action potentials along the axon causes release of K+ through the axon membrane, little increase in [K+] in the periaxonal space is observed in healthy squid nerves. The K+ conductances of the Schwann cells are not suited to clearing K+. Possibly, [K+] does not rise excessively simply because the extracellular space is large.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128012383046134

Cytoskeleton and Intracellular Motility

Merri Lynn Casem BA, PhD, in Case Studies in Cell Biology, 2016

Methods

Preparation of dissociated axoplasm

The giant axon was dissected from the squid L. pealeii in running seawater. Axons were stored in liquid nitrogen. To make a dissociated axoplasm preparation, an axon was thawed and the axoplasm extruded onto a glass coverslip. 20 μL of motility buffer containing 2 mM ATP was added and a second glass coverslip was placed on top of the sample and light pressure was applied.

Preparation of vesicles and supernatant from axoplasm

Axoplasm from 6–8 axons was placed in 50 μL of cold motility buffer supplemented with a protease inhibitor cocktail and homogenized by pipetting multiple times, using a 200 μL pipette. The homogenate was centrifuged at 10,000g for 4 min at 4°C, and the supernatant was carefully collected. The pellet was resuspended in 60 μL of the same homogenization buffer and centrifuged as before. Supernatants were combined to form the S1 supernatant.

The S1 supernatant was treated with 20 μM taxol and 1 mM GTP for 25 min at 23°C to induce MT polymerizastion. The taxol-treated S1 supernatant was then layered onto sucrose gradient and centrifuged at 150,000g for 60 min at 4°C using a swinging bucket rotor. The top 50 μL of the gradient, containing the S2 high-speed supernatant, was collected with a 200 μL pipette and kept on ice. Vesicles gathered at the 35% sucrose interface and were collected by puncturing the side of the tube. The MT fraction was discarded.

Preparation of squid optic lobe microtubules

Optic lobes were dissected from 8–10 squid and placed in a buffer containing a protease inhibitor cocktail and homogenized using a Dounce homogenizer. The homogenate was centrifuged at 30,000g for 30 min at 4°C. The supernatant was collected and centrifuged for 140,000g for 90 min at 4°C. The final supernatant was collected and mixed with taxol and GTP to a final concentration of 20 μM and 1 mM, respectively. The mixture was incubated for 20 min at 23°C to promote MT polymerization followed by centrifugation through a 15% sucrose cushion at 27,000g for 1 h. The pellet was gently resuspended in buffer containing taxol and GTP. To remove MT-associated proteins (MAPs) 1 mL of the taxol pellet was incubated with 0.5 mL of a 3 M NaCl solution in buffer containing taxol and GTP for 15 min at 23°C. Salt-extracted MTs were then pelleted by centrifugation at 35,000g for 30 min at 4°C. The pellet was washed with buffer and resuspended as described previously.

In vitro motility assay

Salt-washed squid optic lobe MTs (1 μL from a 500 μg/mL stock) were added to a glass coverslip followed by the addition of 3 μL of the S2 supernatant. If MT motility was being assayed, then a second coverslip was placed on top of the sample and motility was analyzed with video microscopy.

For assaying organelle motility, 4 μL of the organelle fraction was added to 1 μL of salt-washed MTs in the presence or absence of the S2 supernatant. Organelle motility was measured using video microscopy. The influence of various inhibitors was tested by adding 2 μL of a concentrated stock solution to the organelle mix.

Movement of carboxylated latex beads was assayed using coverslips that were treated overnight with poly-d-lysine, to adhere the MTs to the coverslip surface. Beads were diluted in motility buffer and mixed with S2 supernatant in a ratio of one part beads to four parts S2 and incubated for 5 min on ice. MTs and S2-treated beads were added to the poly-d-lysine–coated coverslips and observed using video microscopy.

Electron microscopy

Negative stain images of MTs and vesicles were made by applying one drop of MT, supernatant, or organelle fractions onto a formvar-coated copper grid for 30 s. The grid was washed with several drops of motility buffer and placed on a drop of 1% uranyl acetate for 30 s, then dried with filter paper. Specimens were examined using a transmission electron microscope.

- ■

-

Speculate on the reason for including a mixture (cocktail) of protease inhibitors in the motility buffer.

- ■

-

Create a flow chart that outlines the steps required to obtain the S2 supernatant used in these experiments.

- ■

-

What was the final concentration of NaCl used to remove MT-associated proteins (MAPs) from the surface of squid optic lobe MTs?

- ■

-

Characterize the nature of the MT–MT-associated protein interactions given that they can be disrupted by high salt concentration.

- ■

-

What concentration of MT protein is used in the in vitro motility assay?

- ■

-

Discuss how negative stain EM images differ from more traditional EM images.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128013946000063

Volume 2

Mark O. Bevensee, Walter F. Boron, in Seldin and Giebisch’s The Kidney (Fifth Edition), 2013

Involvement of K+ and HCO3−; Energetics

In the squid giant axon dialyzed with a fluid containing K+, but lacking Na+ and Cl−, the cotransporter moves K+ and HCO3− out of the axon, eliciting a pHi decrease.265 Under the appropriate conditions, the K+/HCO3− cotransporter can also operate in the forward direction, moving HCO3− into the squid giant axon.268,269 Exposing axons dialyzed with a fluid devoid of K+, Na+, and Cl− to an artificial seawater containing K+ and CO2/HCO3− elicits a pHi decrease (due to CO2 entry), followed by a pHi increase (due to K+/HCO3− influx). The HCO3− fluxes mediated by K+/HCO3− cotransporter can be enhanced by using out-of-equilibrium CO2/HCO3− solutions to introduce HCO3− exclusively to either the inside or outside of the axon.268,270

As mentioned above, two independent groups have also reported DIDS-sensitive, K+-coupled HCO3− transport in the medullary thick ascending limb (mTAL), either from tubule suspensions266 or perfused tubules.267 In the perfused-tubule study,267 luminal DIDS increased transepithelial HCO3− reabsorption—a finding consistent with DIDS-sensitive K+-coupled HCO3− transport opposing HCO3− reabsorption.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123814623000525

Ion Channels of Excitable Cells

John G. Starkus, Martin D. Rayner, in Methods in Neurosciences, 1994

Advantages and Disadvantages of the Crayfish Giant Axon Preparation

The crayfish medial giant axon preparation offers substantial advantages for axial-wire voltage-clamp studies on axonal sodium channels in their native membrane. Crayfish are inexpensive and readily available on a year-round basis, either by catching them oneself (if you live in the right climate) or by purchasing them from commercial farms in California and Louisiana. They are easy to maintain in the laboratory and allow one to avoid the bureaucratic problems which arise with use of vertebrate preparations. More significantly, however, crayfish medial giant axons offer two technical advantages which make this a premium preparation for detailed biophysical studies: (i) the axoplasm is fluid and easily washed out of the axon when the internal perfusate is driven by a very low hydrostatic pressure head (see below), to yield a “clean” membrane preparation without requiring either dialysis, or enzymatic or roller techniques for axoplasm removal; (ii) the Schwann cell sheath is permeated by a tubular lattice with openings into the periaxonal space every ∼0.2 μ m (as opposed to the 5- to 13-μm intervals between Schwann cell clefts in squid axons); see Shrager et al. (1). Thus, the crayfish Schwann cells permit very rapid reequilibration of periaxonal ion concentrations (some 25-fold faster than that in squid axons (1)). Furthermore, the close spacing of the tubule lattice openings reduces the possibility that microscopic space clamp errors can arise from the lateral resistance of the Frankenhaeuser-Hodgkin space, as described for squid axons by Stimers et al. (2). In almost 15 years of gating current recording we have never seen a gating current “rising phase” which outlasts the clamp rise time in a crayfish axon, an observation which tends to confirm that such rising phases are an artifact arising from microscopic space-clamp errors induced by the geometry of the squid’s periaxonal space (2). Finally, the relatively faster kinetics of crayfish axons (even at 6 to 8°C) makes the gating currents in this preparation seem relatively larger and, therefore, easier to record (3).

Against the advantages described above, there is the disadvantage of the smaller diameter of crayfish giant axons. We find that the “best” axons fall between 180 and 250 μm in diameter; axons larger than this (we have seen axons as large as 400 μ m) are often of variable diameter and are discarded for this reason. However, the small size of our best axons limits the diameter of the axial wire, makes electrode placement more difficult (our success rate rarely exceeds ∼80%), and raises questions with respect to both electrode polarization and potential space-clamp errors which we address below.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780121852870500119

Anemonia Sulcata Toxin II☆

M. Cataldi, in Reference Module in Biomedical Sciences, 2015

Neuronal excitability

Studies performed on crayfish giant axon showed that ATX II significantly prolongs action potential duration by slowing membrane repolarization and that this effect can be partially inhibited by depolarising currents (Romey et al., 1976; Warashina et al., 1981). In the presence of the toxin, the action potential duration in the giant axons of the crustacean abdominal nerve cord can be longer than 1 s (Rathmayer and Beress, 1976). The ATX II effect is reversible upon washout (Rathmayer and Beress, 1976). The ATX II slowing effect on nerve action potential is also observed in frog myelinated fibers (Bergman et al., 1976) and in cultured neuroblastoma cells (Lazdunski et al., 1979). Upon exposure to ATX II (1 μM for 3 h) c-fos expression greatly increases in cultured rat striatal neurons (Falk et al., 2008). A significant increase in recovery time from seizure-like activity induced by electroshock was observed in Drosophila larvae fed with ATX II and this toxin also induced an increase in Na+ persistent current in motorneurons from these insects (Marley and Baines, 2011).

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128012383994790

Neurons

Constance Hammond, in Cellular and Molecular Neurophysiology (Fourth Edition), 2015

The pioneer living preparation

The squid’s giant axon is most commonly used for these observations since its axoplasm can easily be extruded and a translucent cylinder of axoplasm devoid of its membrane is thus obtained. This living extruded axon keeps its transport properties for several hours. The absence of plasma membrane allows precise control of the experimental conditions and entry into the axoplasm of several components that cannot usually pass through the membrane barrier in vivo (e.g. antibodies). The improvement of video techniques applied to light microscopy allowed the first observations of the movement of a multitude of small particles along the microtubules in a living extruded axon.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123970329000017

Membrane Potential and Action Potential

David A. McCormick, in From Molecules to Networks, 2004

The membrane of the squid giant axon, at rest, is most permeable to K+ ions, less so to Cl−, and least permeable to Na+. (Chloride appears to contribute considerably less to the determination of the resting potential of mammalian neurons.) These results indicate that the resting membrane potential is determined by the resting permeability of the membrane to K+, Na+, and Cl−. In theory, this resting membrane potential may be anywhere between EK (e.g., −76 mV) and ENa (+55 mV). For the three ions at 20°C, the equation is

Vm = 58.2 log{(1.20 + 0.04.440 + 0.45.40)/(1.400 + 0.04.50 + 0.45.560)} = −62 mV.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780121486600500068

Sodium Channels

KATSUSHIGE ONO, MAKOTO ARITA, in Heart Physiology and Pathophysiology (Fourth Edition), 2001

2. Macroscopic Na+ Current

The classical description of ionic currents in the squid giant axon by Hodgkin and Huxley (20, 21) has been widely used for other electrically excitable membranes. In the Hodgkin–Huxley equations for the Na+ current, the term m3·h is considered to be the probability of an open sodium channel. The symbol m denotes the activation variable, h the inactivation variable, and the kinetics of m and h are described by first-order differential equations. Therefore, the current relaxation at a given membrane potential is specified by the parameters m∞ (steady-state activation variable), h∞ (steady-state inactivation variable), τm (time constant of Na+ activation), and τh (time constant of Na+ inactivation). The steady-state properties of activation and inactivation have been discussed for a long time and can be summarized as follows. Hodgkin and Huxley observed the onset of the Na+ current as a sigmoidal form after a voltage step, so that they postulated that activation was a multistep process or the result of three independent events with the probability m, yielding the probability of opening of m3. Therefore the voltage dependence of the activation process itself would be the cubic root of the peak conductance. The decay of INa represented the accumulation of channels in the inactivation state. Because they observed that INa decayed with a single time constant, they described inactivation as only a single transition with the probability of (1 – h). These parameters of activation (m3) and inactivation (h) in cardiac myocytes are plotted as a function of membrane potential (Fig. 3) (22). Overlap between the activation and the inactivation curve is independent of the assumed resting potential. The “window” between the m3∞ and h∞ curves (shaded area in Fig. 3) is of particular interest because it may reflect the potential range in which steady-state Na+ currents can be observed. The amplitude of these stationary currents may be proportional to m3∞ h∞.

FIGURE 3. Steady-state parameters m∞, m3∞, and h∞ of Na+ current activation and inactivation in a single myocardial mouse cell (22).

In the classical Hodgkin–Huxley equations described earlier, the probability of an open Na+ channel was formulated by the product of the probabilities of a channel being activated (m3) and not being inactivated (h): the transient Na+ current was proportional to m3·h. Therefore, it was assumed that the two gating processes of Na+ activation and inactivation proceed independently of each other. This concept has long been supported by experiments in which strong modification of Na+ inactivation had only a small effect on Na+ activation. However, some experiments have provided evidence that activation and inactivation are functionally coupled (23, 24). This bold hypothesis has been confirmed by mutagenesis studies involving mutations in the outer S4 segment of domain IV. Replacing charged arginine residues with cysteines markedly slows the rate of fast inactivation during depolarization in the Na+ channel in skeletal muscle. In the cardiac counterpart, naturally occurring mutations in the domain IV-S4 segment are implicated in both skeletal muscle myopathies (25) and the long QT syndrome (described later) (26). It is therefore concluded that the domain IV-S4 charged segment serves as the voltage sensor for both activation and inactivation and that outward motion of this segment is a prerequisite to normal inactivation gating. Studies also suggest that the charged S4 segments in all four domains contribute to both activation and inactivation (26, 27), indicating that the classical Hodgkin–Huxley model is probably wrong and a reinterpretation of the activation/inactivation gate is required based on the molecular function (28).

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780126569759500146

Axonal and Dendritic Transport by Dyneins and Kinesins in Neurons

L.S.B. Goldstein, in Encyclopedia of Neuroscience, 2009

Kinesins

Kinesin molecular motor proteins were originally discovered in the giant axon of the squid. Although not recognized at the time, this new type of molecular motor protein, although biochemically distinct from myosins and dyneins, is the founding member of a diverse but related collection of molecular motor proteins that were deployed for many different functions in eukaryotic cells. The founding member of this family, originally called conventional kinesin, and now called kinesin-1, is a heterotetrameric protein composed of two kinesin heavy chains (KHCs) and two kinesin light chains (KLCs) (Figure 4). The motor activity of kinesin-1 resides in KHC in an N-terminal region of approximately 350 amino acids. This protein domain has been shown to be capable of generating adenosine 5′-triphosphate (ATP)-dependent movements along microtubules in vitro, has been crystallized and solved structurally, and has proven to be conserved and shared among all kinesin-related motor proteins. The nonmotor portion of KHC has two structural domains. One structural domain is an alpha-helical coiled coil that mediates KHC dimerization. The other region is of unknown structure and complexes with the KLCs to form the so-called tail or cargo binding domain of kinesin-1. KLC has a short coiled coil domain at its N-terminus that may mediate the dimerization and/or association with KHC, and then has a region of six relatively well-conserved tetratricopeptide repeat (TPR) units, whose structure has been solved in other proteins and which are predicted to form a triple alpha-helical groove composed of three TPR units. Thus, KLC is predicted to have two of these triple alpha-helical grooves that may be important in cargo binding and kinesin regulation.

Figure 4. Schematic diagram of kinesin-1 structure. Kinesin-1 is a heterotetramer consisting of two kinesin heavy chain (KHC) subunits and two kinesin light chain (KLC) subunits. KHC contains the motor domain, the dimerization domain, and a short terminal domain that interacts with the KLC subunits. Cargo binding may be mediated by KHC and KLC together or individually. KLC also plays roles in regulating KHC motor domain activity. ATP, adenosine 5′-triphosphate; TPR, tetratricopeptide repeat.

The sequence of the KHC motor domain led to the discovery that eukaryotic genomes encode many different kinesin motor proteins. These proteins are all predicted to share a common motor domain but to have a variety of structurally diverse ‘tail’ domains attached that may harness force-generating activities by kinesins to a variety of cargoes in various cellular types and functions (Figure 5). Although the initial expectation was that all these predicted motor proteins would be plus end-directed motor proteins, a surprising degree of diversity in behavior was discovered. Some of these kinesin motor proteins mediate minus end-directed movements, and some may not be motor proteins at all and may mediate the rapid depolymerization of microtubules. Both of these types of proteins nonetheless couple ATP hydrolysis to their activities. Some kinesins may have other functional activities in the motor domain, but these have not yet been clearly elucidated. While many kinesins appear to play roles in nonneuronal cells, in particular in the process of cell division, a number are shared between neurons and nonneuronal cells. Many kinesins are specific only to neurons, where they may be involved in axonal or dendritic transport processes. For example, in mammals, on the order of 10–15 of the known kinesins among the 50 or so predicted to be encoded in the genome are specialized for cell division. In Drosophila, because of the smaller genome, proportionally fewer are used in mitosis and in neurons. A key question is which motor proteins move which types of vesicles and organelles in each type of neuron.

Figure 5. Principles of kinesin and dynein diversification. Kinesins appear to have evolved by gene duplication and divergence such that a conserved motor (shaded ovals) has become harnessed to a wide array of diverse tail domains. The location of the motor domain in the heavy chain polypeptide allows kinesin motors to be divided into several groups: an N-terminal group, a central group, and a C-terminal group. In addition, N-terminal kinesins have been found as homodimers, heterodimers, homotetramers, and monomers. Cytoplasmic dyneins appear to have conserved the bulk of their principal motor polypeptide and have generated far fewer divergent genes. Accessory chain diversification may be the principal mechanism for functional specialization. Reproduced with permission from Goldstein LS and Yang Z (2000) Microtubule-based transport systems in neurons: The roles of kinesins and dyneins. Annual Review of Neuroscience 23: 39–71.

In neurons, although there is a large diversity of different kinesin motor proteins and cargoes, some simple principles have begun to emerge. For example, kinesin-1 appears to play roles in the anterograde transport of a number of different types of vesicles whose contents are needed along the axonal membrane and at the synapse, such as vesicles containing the amyloid precursor protein (APP), whose processing may cause Alzheimer’s disease. Kinesin-1 also appears to play a role in the transport of neurofilaments, which are required for radial growth of axons, and in the movement of mitochondria. It is interesting to note that recent work suggests that mitochondrial movement by kinesin-1 may be mediated by a special form of kinesin-1 in which KLC is replaced by another protein, whose name is Milton. A second prominent class of kinesins, referred to as kinesin-3, appears to play roles in the movement of protein components of synaptic vesicles and may also play a role in the movement of mitochondria. Other kinesins may move mRNA particles, components of postsynaptic complexes and postsynaptic receptors, as well as other organelles, including peroxisomes, elements of endoplasmic reticulum, and the Golgi apparatus. An important and unresolved question is whether the movements of nonmembrane particles and proteins are mediated by direct interactions with the motor proteins or by binding to vesicle or organelle membranes and hitchhiking.

Another type of kinesin used for movements in some types of neurons is called kinesin-2. This kinesin is generally a heterotrimer of two nonidentical motor subunits associated with a third nonmotor domain protein, which may form part of the tail. This class of motor protein has been found to be used primarily for movement of materials in cilia and is thus necessary for the construction of cilia and perhaps for signaling mediated by cilia. In neurons in particular, this class of kinesin appears to be used most prominently in sensory neurons of various types, which often use modified cilia as their sensory endings within which receptors for odors or chemical molecules are bound and signals are transmitted. Vertebrate photoreceptors have a modified cilium as their light-sensing domain, the so-called outer segment, and this modified cilium also appears to require the use of this kinesin-2 type of motor protein for the movement of photoreceptive components such as opsin.

Read full chapter

URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080450469007087

Мало какое животное сыграло такую важную роль в развитии нейробиологии, как кальмар. А точнее — гигантский аксон в его мантии, аксон нейрона, который отвечает (в том числе), за реактивную систему кальмара. Этот аксон достигает в диаметре до полутора миллиметров (обычно полмиллиметра). Его открывали дважды: сначала аксон описал в 1909 году Леонард Уорчестер Уильямс, но открытие не заметили и забыли — и только через 27 лет британец Джон Юнг заново открыл его, и знаменитые Ходжкин и Хаксли получили материал, при помощи которого они построили модель потенциала действия и получили свою Нобелевскую премию 1963 года.

«Можно утверждать, что введение Юнгом в 1936 году препарата аксона кальмара имело для науки об аксоне большее значение, чем какое-либо другое открытие, сделанное за последние 40 лет. Один выдающийся нейрофизиолог заметил недавно во время ужина на одном из конгрессов (не самым тактичным образом, должен признать): «Если честно, Нобелевскую премию нужно было присвоить кальмару»», — вспоминал Ходжкин.

Нам попалось видео, в котором вы можете увидеть анатомирование кальмара и Тот Самый Аксон. А анатомирование проводит Тот Самый Джон Янг, «один из самых влиятельных биологов ХХ века».

Длинная проекция на нейрон, который отводит сигналы

| Аксон | |

|---|---|

Аксон многополярного нейрона Аксон многополярного нейрона |

|

| Идентификаторы | |

| MeSH | D001369 |

| Анатомическая терминология [редактировать в Викиданных ] |

аксон (от греческого ἄξων áxōn, ось) или нервное волокно (или нерв волокно : см. орфографические различия ), представляет собой длинный тонкий выступ нервной клетки или нейрона у позвоночных, который обычно проводит электрические импульсы, известные как потенциалы действия, от тела нервной клетки. Функция аксона — передавать информацию различным нейронам, мышцам и железам. В некоторых сенсорных нейронах (псевдоуниполярных нейронах ), таких как нейроны прикосновения и тепла, аксоны называются афферентными нервными волокнами, и электрический импульс проходит по ним от периферия к телу клетки и от тела клетки к спинному мозгу вдоль другой ветви того же аксона. Дисфункция аксонов является причиной многих наследственных и приобретенных неврологических расстройств, которые могут поражать как периферические, так и центральные нейроны. Нервные волокна классифицируются на три типа — нервные волокна группы A, нервные волокна группы B и нервные волокна группы C. Группы A и B являются миелинизированными, а группа C немиелинизированными. Эти группы включают как сенсорные волокна, так и двигательные волокна. Другая классификация группирует только сенсорные волокна как Тип I, Тип II, Тип III и Тип IV.

Аксон — это один из двух типов цитоплазматических выступов из тела клетки нейрона; другой тип — дендрит . Аксоны отличаются от дендритов несколькими особенностями, включая форму (дендриты часто сужаются, в то время как аксоны обычно имеют постоянный радиус), длину (дендриты ограничены небольшой областью вокруг тела клетки, в то время как аксоны могут быть намного длиннее) и функцию (дендриты получают сигналы, тогда как аксоны передают их). Некоторые типы нейронов не имеют аксона и передают сигналы от своих дендритов. У некоторых видов аксоны могут исходить из дендритов, известных как дендриты, несущие аксоны. Ни у одного нейрона никогда не бывает более одного аксона; однако у беспозвоночных, таких как насекомые или пиявки, аксон иногда состоит из нескольких областей, которые функционируют более или менее независимо друг от друга.

Аксоны покрыты мембраной, известной как аксолемма ; цитоплазма аксона называется аксоплазмой. Большинство аксонов разветвляются, в некоторых случаях очень обильно. Концевые ветви аксона называются телодендриями. Набухший конец телодендрона известен как окончание аксона, которое соединяется с дендроном или телом клетки другого нейрона, образуя синаптическое соединение. Аксоны контактируют с другими клетками — обычно с другими нейронами, но иногда с клетками мышц или желез — в соединениях, называемых синапсами. В некоторых случаях аксон одного нейрона может образовывать синапс с дендритами того же нейрона, что приводит к аутапсу. В синапсе мембрана аксона плотно прилегает к мембране клетки-мишени, а специальные молекулярные структуры служат для передачи электрических или электрохимических сигналов через промежуток. Некоторые синаптические соединения появляются по всей длине аксона по мере его расширения — они называются проходящими («проходящими») синапсами и могут быть сотнями или даже тысячами вдоль одного аксона. Другие синапсы выглядят как терминалы на концах аксональных ветвей.

Один аксон со всеми его ветвями, взятыми вместе, может иннервировать несколько частей мозга и генерировать тысячи синаптических окончаний. Пучок аксонов образует нервный тракт в центральной нервной системе и пучок в периферической нервной системе. У плацентарных млекопитающих самым большим белым веществом трактом в головном мозге является мозолистое тело, образованное примерно из 200 миллионов аксонов в человеческом мозге.

Содержание

- 1 Анатомия

- 1.1 Аксональная область

- 1.1.1 Аксональный бугор

- 1.1.2 Начальный сегмент

- 1.2 Аксональный транспорт

- 1.3 Миелинизация

- 1.4 Узлы Ранвье

- 1.5 Терминалы аксонов

- 1.1 Аксональная область

- 2 Потенциалы действия

- 3 Развитие и рост

- 3.1 Развитие

- 3.1.1 Внеклеточная передача сигналов

- 3.1.2 Внутриклеточная передача сигналов

- 3.1.3 Динамика цитоскелета

- 3.2 Рост

- 3.3 Регулирование длины

- 3.1 Развитие

- 4 Классификация

- 4.1 Двигательная

- 4.2 Сенсорная

- 4.3 Вегетативная

- 5 Клиническая значимость

- 6 Анамнез

- 7 Другие животные

- 8 См. Также

- 9 Ссылки

- 10 Внешние ссылки

Анатомия